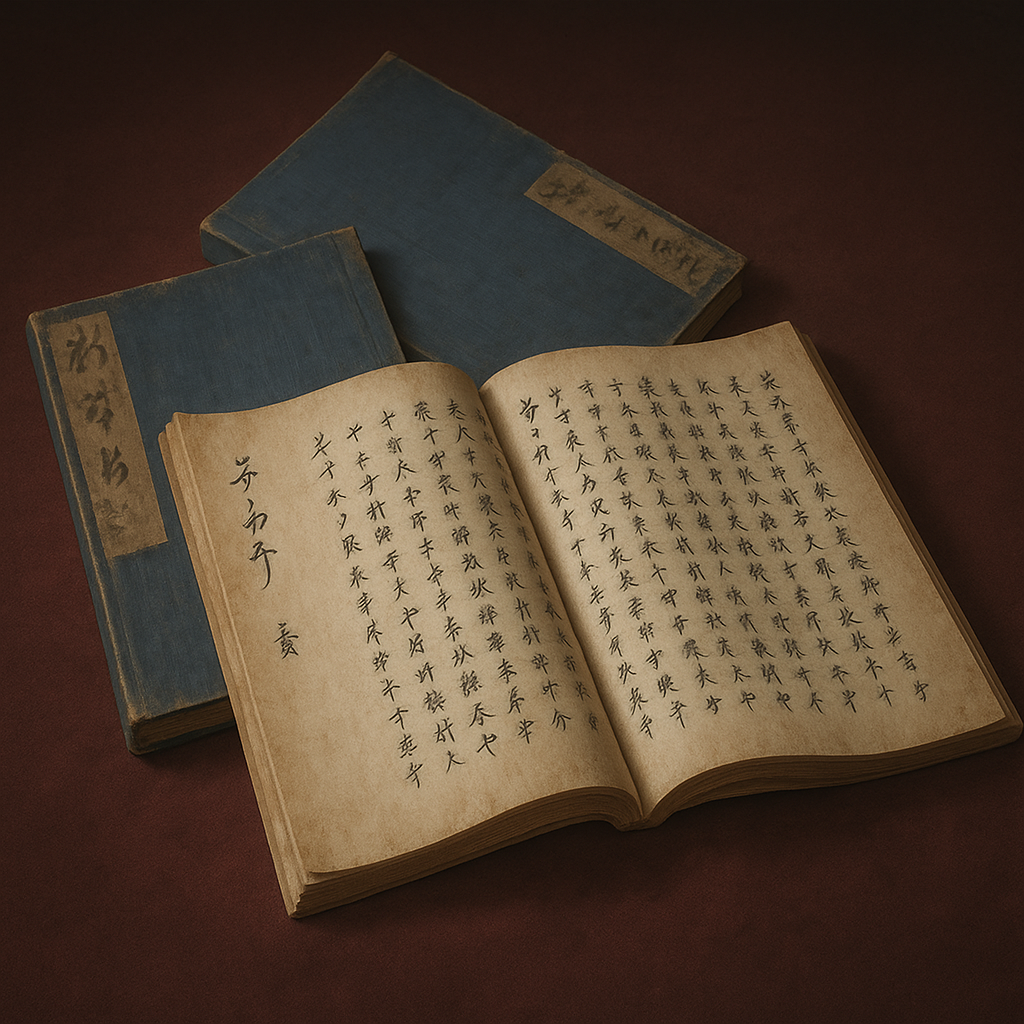

中条流平法書

中条流平法書は、戦国を生き抜いた武士の「平法」思想を説く。争いを避け、小太刀で敵を制すその教えは、後の活人剣や一刀流の源流となり、武術史に不滅の足跡を刻んだ。

平法の遺産:中条流と「平法書」—戦国を駆け抜けた武術思想の深層

序論:平法という名の武術—その謎と本質への序章

日本の武術史において、数多の流派が興亡を繰り返す中、ひときときわ異彩を放つ思想が存在する。それは「戦いを好むは道にあらず」という理念のもと、武力を意味する「兵法」ではなく、平らかを旨とする「平法」の文字を掲げた中条流である 1 。武術が本質的に闘争の技術であるとすれば、平和を志向する武術とはいかなるものか。この一見矛盾をはらんだ概念こそ、中条流、そしてその教えを記したとされる「中条流平法書」の核心に迫る鍵である。

本レポートは、日本の戦国時代という視座から、この「中条流平法書」を多角的に解明することを目的とする。単に書物としての輪郭を追うだけでなく、その背景にある流派「中条流」、創始者「中条長秀」、そして核心思想たる「平法」の哲学を、歴史的文脈の中で深く掘り下げていく。具体的には、流派の創始と時代背景、思想の深層、「平法書」の実態と技術体系、戦国時代における継承と変容、そして近年の研究に基づく歴史像の再検証という構成で、その全体像を明らかにする。この探求を通じて、中条流が日本の武術史、特に戦国を生きる武士たちの精神に与えた影響の深さを浮き彫りにすることを目指す。

なお、本題に入るにあたり、一点明確にしておくべきことがある。武術流派としての「中条流(ちゅうじょうりゅう)」とは別に、豊臣秀吉の家臣・中条帯刀を祖とするとされる産婦人科・小児科の医術、特に江戸時代には堕胎を専門とする医者の代名詞ともなった同名の「中条流(ちゅうじょうりゅう、またはなかじょうりゅう)」が存在する 2 。本レポートで扱うのは、言うまでもなく中条長秀を流祖とする武術の流派であり、両者は全くの別物である。

第一部:源流—中条長秀と室町武士の精神世界

第一章:創始者・中条長秀の実像

中条流の「平法」思想を理解するためには、まずその創始者である中条長秀(ちゅうじょう ながひで)という人物の特異な立場を把握する必要がある。彼は単なる一介の武芸者ではなく、武将、幕府官僚、そして文化人という複数の顔を持つ、室町時代初期の稀有なエリートであった。

武将・官僚としての中条長秀

中条長秀は、南北朝時代に生き、三河国(現在の愛知県)挙母城主を務めた武将である 4 。中条氏は鎌倉時代以来の名門であり、幕府の評定衆を務めるなど、中央政界でも重きをなした一族であった 6 。長秀の時代、中条氏はその最盛期を迎え、彼自身も室町幕府において伊賀守護職、恩賞方、寺社造営奉行、そして最高意思決定機関の一つである評定衆を歴任した 4 。これは、彼が地方の領主であると同時に、幕府の中枢で法と秩序を司る高級官僚であったことを意味する。さらに、三代将軍・足利義満の剣術指南役を務めたという伝承も残っており、その武名が京においても高く評価されていたことを示唆している 4 。

文化人としての中条長秀

彼の人物像を特徴づけるのは、武人や官僚としての一面だけではない。驚くべきことに、後世に多大な影響を与えた剣術流派の創始者でありながら、彼個人の武勇を伝える具体的な逸話はほとんど伝わっていない 8 。むしろ記録に残るのは、その文化的素養の高さである。彼は勅撰和歌集である『新千載和歌集』に10首もの和歌が採録されるほどの優れた歌人でもあった 8 。

この事実は、中条長秀という人物を考察する上で極めて重要である。なぜ、戦場での華々しい活躍譚を持たない人物が、後世の剣豪たちに受け継がれる流派を創始し得たのか。その答えは、彼の本分が武力による紛争解決ではなく、法や礼に基づいた秩序の維持にあったという点に求められる。幕府官僚としての職務経験と、和歌を嗜む豊かな教養が、単なる戦闘技術ではない、より高次な武士のあり方を追求させ、武術を「争いを平らげるための法(平法)」として再定義させるに至ったと考えられる。中条流は、戦場で敵を殺傷することのみを目的とした即物的な技術体系としてではなく、武士としての心構えや社会における自己の役割を律するための修養法として創始された可能性が高い。これは、後の「活人剣」思想を数世紀にわたり先取りする、画期的な着想であった。

中条一族の盛衰

中条長秀の活躍は、中条一族の歴史における頂点でもあった。鎌倉幕府の重鎮として発展した一族は、長秀とその父・秀長の二代にわたり幕府内で重きをなしたが、長秀の子・秀孝以降は守護職に任じられることもなく、徐々にその勢力を減退させていく 7 。戦国時代に入ると、一族は挙母城を保持する一地方領主となり、明応2年(1493年)の井田野の戦いで松平氏に敗れるなど、衰退は決定的となった 9 。長秀が「平法」を説いた時代は、まさに一族が栄華を極めた、しかしその後の衰退を予感させる時代の転換点でもあったのである。

第二章:中条流誕生の時代背景

中条流が創始された南北朝時代から室町時代初期は、長期にわたる動乱が終息し、新たな秩序が模索される時代であった。この特有の時代精神が、「平法」という思想を生み出す土壌となった。

動乱と秩序の時代

60年近くに及んだ南北朝の動乱は、武士の価値観に大きな影響を与えた。実力主義が横行し、「下剋上」の風潮が芽生え始める一方で、絶え間ない戦乱は人々に平和と秩序を渇望させた 10 。足利義満が南北朝を合一し、強力な幕府権力を確立した時代は、まさにそのような社会の要請に応える形で、新たな秩序が形成されていく過渡期であった。武士たちは、戦場での勇猛さだけでなく、自らの行動を律し、社会の安定に寄与する存在としての役割を求められ始めていた 11 。

京における武術文化

中条流が創始された京は、当時の武術文化の中心地であった。念阿弥慈恩が創始したとされる念流や、京八流と呼ばれる古流派など、様々な剣術流派が交流し、互いに技を磨き合っていた 13 。中条長秀もまた、こうした京の武術文化の洗礼を受け、家伝の武術を体系化するに至ったと考えられる。通説では、彼は念流の門に入り、その奥義を究めたとされているが、この点については後述の通り、近年の研究で疑義が呈されている 8 。

北山文化との共鳴

この時代は、三代将軍・足利義満の下で「北山文化」が花開いた時期でもある。金閣寺に代表されるこの文化は、伝統的な公家文化と新興の武家文化が融合し、さらに大陸からの禅宗文化の影響を強く受けた、華やかで洗練されたものであった 10 。「平法」という思想が持つ哲学的深みや洗練性は、こうした北山文化の精神性と無縁ではないだろう。力強さだけでなく、優美さや精神性を重んじる時代の空気の中で、中条流の思想は育まれていったのである。

第二部:思想の深層—「平法」の哲学

中条流の最も独創的な点は、その核心思想である「平法」にある。これは単なる名称の変更ではなく、武術の目的そのものを問い直す、深い哲学的探求の成果であった。

第三章:「戦いを好むは道にあらず」—平法の思想的探求

中条流の伝書には、その思想の真髄が簡潔に記されている。「平法とは平の字たひらか又はひとしと読んで夢想剣に通ずる也。此の心何といふなれば平らかに一生事なきを以って第一とする也」 8 。この一文は、「平」という文字に込められた重層的な意味を解き明かす鍵となる。

「平」の多義性

まず、「平(たいらか)」とは、波風の立たない穏やかな状態、すなわち平和を意味する。武術の目的を、勝利や敵の殺傷ではなく、争いごとのない平穏な状態を維持することに置くという、従来の武術観を根底から覆す思想である。次に、「平(ひとし)」とは、平等や公平を意味する。これは、己の力を恃んで他者を支配するのではなく、万人が等しく安寧に暮らせる社会を目指すという、為政者としての視点が含まれている。中条長秀が幕府の評定衆として法の制定や裁判に関わっていた経歴を考えれば、この「ひとし」という理念は彼の職務と深く結びついていたはずである。さらに、「平らげる」という言葉が示すように、争いを鎮め、秩序を回復するという能動的な意味も含まれる。これらを総合すると、「平法」とは、単に戦いを避ける消極的な思想ではなく、自らの武徳と技量をもって争いの火種を消し、公平で平和な状態を創り出すための積極的な「道」であったと解釈できる。

禅思想との共鳴

「平らか」な心の状態を第一とする思想は、当時の武士階級に深く浸透していた禅の思想と強く共鳴する。禅では、雑念を払い、動揺しない「無心」や「不動心」の境地を重視する 14 。剣術の修行においても、生死の境で平静を保つ精神力は不可欠であり、多くの剣士が禅の修行を通じてその境地を目指した。「平らかに一生事なきを以って第一とする」という教えは、外的な争いを避けるだけでなく、内的な心の平穏を保つことを究極の目的とする、禅的な自己修養の道でもあった 16 。

武士道精神との接続

江戸時代に体系化される武士道は、「義」「仁」「礼」「誠」といった儒教的な徳目を重視する 17 。中条流の「平法」思想は、これらの徳目、特に他者を慈しみ、争いを避け、社会の秩序を重んじる「仁」や「義」の精神と深く通底している。武士の真の強さとは、無闇に力を誇示して他者を威圧することではなく、むしろその力を内に秘め、争いを未然に防ぐ威徳として発揮されるべきである、という考え方である 19 。この思想は、戦乱の時代にあって極めて先進的なものであった。

第四章:活人剣の萌芽

中条流の「平法」思想は、後の江戸時代に柳生新陰流などによって大成される「活人剣(かつにんけん)」—人を殺すための「殺人刀」ではなく、人を生かすための剣—という思想の源流と位置づけることができる 20 。戦国時代の殺伐とした価値観が主流の中で、武術の目的を「不争」にまで昇華させた中条流の哲学は、数世紀の時を超えて日本の武道思想に大きな影響を与えた。

この「平法」の理想を実践した人物として、中条流を継承した富田重政(とだ しげまさ)を挙げることができる。彼の逸話は、単なる剣の強さだけでなく、「平法」がいかにして実践されたかを示している。

ある時、重政が家臣に髭を剃らせていると、その家臣に殺意が芽生えた。重政はその心の動きを鋭敏に察知し、「その方の顔色はただごとではないが、いま心のなかで考えている事を実行する勇気はあるまい」と静かに語りかけた。家臣は恐れおののき、殺意は霧散したという 23 。これは、刀を抜くことなく、相手の殺気を読み、言葉だけで争いを未然に防いだ、「平法」の極致を示す逸話である。

また、主君である前田利常(まえだ としつね)に「無刀取り」ができるかと問われ、真剣を突きつけられた際も、重政は動じなかった。彼は機転を利かせて利常の注意を逸らし、その隙に刀を奪い取ってみせた 23 。これもまた、物理的な戦闘を避け、最小限の動きで相手を制し、結果として誰も傷つけることなく事態を収拾した「平法」の実践例と言えるだろう。

これらの逸話は、「平法」が単なる机上の空論ではなく、相手の心理を読み、機先を制することで争いを無力化する、極めて高度で実践的な戦闘理論に裏打ちされていたことを物語っている。平和を志向する思想が、かえって自らの生存確率を高めるという逆説的な真理が、ここには示されているのである。

第三部:「中条流平法書」の実態と技術

「中条流平法書」という名称は、特定の単一の書物を指すというよりも、中条流の思想と技術を伝える伝書の総体と捉えるのが適切である。その実態と、そこに記されたであろう技術体系を探る。

第五章:失われた書物を求めて

「書物」の概念の再定義

現代人が「書物」と聞いて想像するような、印刷・製本された単一の書籍が、中条流創始当時に存在した可能性は低い。近世以前の武術や芸道における知識の伝承は、流派の奥義を記した巻物、師から弟子へ直接伝えられる口伝、技の要点を記した覚書、動きを図示した絵図など、多様な形態をとるのが一般的であった 25 。「中条流平法書」とは、これら中条流の教えを伝えるための媒体の総称と考えるべきである。

内容の推察

その内容は、単なる技術の目録にとどまらなかったと推測される。例えば、中条流の系譜に連なる山崎家の記録である『山崎軍功記』では、具体的な逸話の中に「平法の大事な口伝」として、技の要諦や心構えが織り交ぜて語られている 27 。これは、物語を通じて技の使いどころや精神性を一体として伝授する形式があったことを示唆している。したがって、「平法書」には、剣術の形や技法だけでなく、流派の根幹をなす「平法」の哲学、戦における駆け引き、そして武士としての心構えなどが、有機的に結合した形で記されていたと考えられる。

現存伝書の可能性

研究によれば、中条流の正統を継いだとされる山崎家や、流儀が伝わった加賀藩(現在の石川県)や富山県には、中条流の古文書が複数残されているという 28 。これらの現存する巻物や覚書こそが、「中条流平法書」の実質的な内容を今に伝える、最も重要な史料群であると言えるだろう。

第六章:理合と技法—小太刀を極める

中条流は小太刀術で特に名高いが、実際には槍や薙刀なども含む総合武術であった。その技術体系は、核心思想である「平法」と分かちがたく結びついている。

総合武術としての中条流

戦国期に源流を持つ多くの流派がそうであったように、中条流もまた、刀剣の技術だけでなく、槍術や長刀(なぎなた)術、さらには短い刀(短刀)を用いた組討術(小具足)なども含む、戦場のあらゆる状況に対応するための総合的な武術体系であった 28 。

中核技術としての小太刀術

その中でも中条流の代名詞となったのが、小太刀術である 30 。古文書によれば、二尺(約60cm)ほどの短い太刀を用いて、三尺(約1m)の長い太刀を持つ相手を制することを主眼としていた 28 。これは、物理的なリーチの不利を、技術と戦略で覆すことを前提とした、極めて合理的な思想に基づいている。

この技術選択そのものが、「平法」思想の物理的な表現であったと言える。長い武器で遠間から攻撃を仕掛けるのは、いかにも攻撃的な「兵法」の発想である。対して小太"刀で長太刀に勝利するには、相手の攻撃を待ち、それを捌き、一瞬の隙を突いて相手の懐深くへ踏み込む必要がある。これは自ら積極的に攻撃を仕掛けるのではなく、相手の攻撃を無力化し、争いを最小限の動きで終わらせるための技術であり、「後の先」の理合に通じる。つまり、小太刀術という技術的選択は、「戦いを好むは道にあらず」という哲学と表裏一体の関係にあったのである。

技術の要諦

中条流の小太刀術の要は、相手の懐に深く踏み込む「入り身」の技術にあったとされ、そこには柔術的な体捌きや相手の体勢を崩す技法も含まれていた 30 。その流れを汲む當田流(とうだりゅう)の剣術は、その動きを「流水の如し」と評される 29 。これは、力に頼らず、静かに相手に接近し、一瞬で技を仕掛ける、洗練された体術であったことを示している。また、精神的な側面も極めて重視されたと考えられ、他流派の伝書に見られるような「心・眼・足」の一致、すなわち精神、視線、身体の動きを完全に一致させることが求められたであろう 31 。

第四部:戦国の奔流へ—継承と変容

室町時代に生まれた中条流の「平法」は、戦国時代という最も過酷な環境でその真価を問われることになった。この時代は、思想が試され、実用性が証明され、そして次代へと受け継がれていくための、まさに試金石であった。

第七章:冨田家と加賀藩—戦国武将が求めた平法

中条流を戦国時代に繋ぎ、その名を高めたのが冨田一族である。冨田長家が中条流を継承して以降、その子孫から多くの達人が輩出された 13 。特に有名なのが、眼病を患いながらも小太刀の名手として知られた冨田勢源(とだ せいげん)と、その弟(または甥)で「名人越後」と称された冨田重政である 24 。

彼らは当初、越前の戦国大名・朝倉氏に仕えていたが、1573年に朝倉氏が織田信長によって滅ぼされると、織田家の重臣であった前田利家に仕えることになった 24 。以後、冨田家は前田家の家臣として、そして加賀藩の剣術師範家として重きをなし、中条流の技と心を加賀百万石の地で守り伝えていくことになる 23 。

冨田一族の名声は全国に轟き、特に富田重政は武将としても数々の戦功を挙げ、破格の一万三千五百石という知行を得るに至った 23 。この冨田家の活躍により、彼らが継承する中条流は、世間一般から「冨田流」という名で呼ばれるようになった 32 。しかし、重要なのは、当の冨田家や、彼らが仕えた加賀藩内では、流派の正式名称として一貫して「中条流」が用いられていたという事実である 28 。これは、彼らが自らを中条流の正統な継承者であると強く自認していたことの証左に他ならない。

「平法」という平和志向の思想が、実戦では役に立たないのではないかという疑問は、冨田重政の活躍によって完全に払拭された。争いを避けるための洞察力、相手の動きを無力化する技術は、戦場や決闘において究極の護身術となり得たのである。

第八章:一刀流の誕生—新たなる潮流の母体として

中条流が日本の武術史に与えた影響は、冨田家による継承にとどまらない。江戸時代を通じて最大の勢力の一つとなる「一刀流」の誕生に、決定的な役割を果たしたのである。

その結節点に位置するのが、鐘捲自斎(かねまき じさい)という剣豪である。彼は中条流を学び、その奥義を究めた後、自身の流儀「鐘捲流」を立てたとされる 37 。そして、この鐘捲自斎の弟子となったのが、後に一刀流の開祖となる伊藤一刀斎景久であった 38 。

一刀斎は、師である自斎から中条流の小太刀の技と理合を学び、それを自らの工夫によって発展させ、ただ一太刀で敵を制するという「一刀」の哲学へと昇華させた 38 。数多の真剣勝負に勝利し、その名を天下に轟かせた一刀斎の剣の根底には、中条流の合理的な技術と思想が脈々と流れていたのである。

伊藤一刀斎から小野忠明へと受け継がれた一刀流は、その後、小野派一刀流として徳川将軍家の御家流となり、さらに中西派、北辰一刀流など数多くの分派を生み出し、幕末に至るまで日本の剣術界を席巻した 42 。

このように、中条流は、新陰流、神道流と並び、後世の日本の剣術を形成する三大源流の一つとして、武術史に不滅の足跡を刻んだ。その影響力は、直接的な系譜だけでなく、その先進的な「平法」思想を通じて、日本の武道全体の精神的深化に寄与した点においても計り知れない。

第五部:歴史の再検証—通説と研究の最前線

中条流の歴史は、長らく江戸時代に形成された通説に基づいて語られてきた。しかし近年の研究は、一次資料の精査を通じて、その通説に根本的な見直しを迫っている。歴史がいかに語り継がれる中で変容していくかを示す、格好の事例がここにある。

第九章:『本朝武芸小伝』が描いた物語

江戸時代中期に成立した日夏繁高の著作『本朝武芸小伝』(1716年)は、後世の武術史観に絶大な影響を与えた 3 。この書などを通じて形成された、中条流に関する一般的な歴史認識(通説)は、概ね以下のように整理できる。

- 創始 : 中条長秀は、念流の開祖である念阿弥慈恩に師事し、その教えと中条家家伝の武術を融合させて、新たに中条流を創始した 5 。

- 分派 : 中条流を継承した冨田家は、冨田勢源らの名声によって独立し、新たに「冨田流」を名乗るようになった 7 。

- 展開 : 冨田流(または中条流)から鐘捲自斎が出て、その弟子である伊藤一刀斎が一刀流を創始した。

この物語は、分かりやすく英雄的な剣豪たちの系譜を描き出し、長らく人々に受け入れられてきた。

第十章:山嵜正美氏による通説の解体

しかし、武術史研究者である山嵜正美氏は、加賀藩に残された山崎家の文書や藩の公式記録といった一次資料を丹念に調査し、上記の通説には数々の誤謬や、史料的裏付けのない伝承が含まれていることを明らかにした 28 。

山嵜氏による主要な指摘は以下の通りである。

- 念流との関係 : 中条長秀と念流の慈恩との間に、直接的な師弟関係を示す一次資料は存在しない。念流の剣術(33手)を中条家の武術に取り入れたのは、長秀ではなく、後代の中条持保(法名:実田源秀)である可能性が高い 28 。

- 冨田流の独立性 : 「冨田流」という独立した流派は存在せず、冨田家はあくまで加賀藩における中条流の師範家の一つであった。彼らが藩主に発行した免許状にも「中條流免許」と明確に記されている 28 。『本朝武芸小伝』の記述が、後世の誤伝の元凶であると指摘されている 28 。

- 系譜の誤認 : 通説で語られる継承者の名前(例:甲斐豊前守)にも、一次資料との照合の結果、誤認が見られる 28 。

なぜこのような誤伝が生まれ、通説として定着したのか。その背景には、江戸時代に各流派が自らの権威を高めるため、より古く著名な流派(例えば念流)に系譜を繋げようとしたことや、冨田家や一刀流の剣士たちの名声が源流である中条流を凌駕し、独立した流派として認識されるようになったことなどが考えられる。

山嵜氏の研究は、単なる事実関係の訂正にとどまらない。それは、私たちが「歴史」として受け取っているものが、多くの場合、後世の価値観によって再構成された「物語」であることを示している。以下の表は、この歴史認識の変遷をまとめたものである。

|

論点 |

通説(『本朝武芸小伝』等に基づく) |

山嵜説(一次資料に基づく) |

根拠・考察 |

|

流祖と念流の関係 |

中条長秀は念阿弥慈恩の弟子であり、念流を学んで中条流を創始した 5 。 |

長秀と慈恩の直接的な師弟関係は確認できない。念流の技を取り入れたのは後代の中条持保である 28 。 |

通説の典拠は江戸中期の二次史料。山嵜説は加賀藩の古文書など一次資料に基づく。権威付けのために系譜が結び付けられた可能性がある。 |

|

冨田流の独立性 |

冨田家は中条流から独立し、「冨田流」という新たな流派を立てた 7 。 |

「冨田流」という独立流派は存在しない。冨田家は一貫して中条流の師範家であり、免許も「中條流」として発行した 28 。 |

冨田一族の名声が高かったため、通称として「冨田流」が広まった。『本朝武芸小伝』の記述が誤認を定着させたとされる 28 。 |

|

主要な継承者 |

甲斐豊前守、大橋勘解由左衛門といった人物名が系譜に挙げられる 13 。 |

甲斐美濃・越前守の誤認であり、系譜上の人物名にも史料との齟齬が見られる 28 。 |

口伝による伝承の過程で、人物名や官職名に誤りが生じた可能性が指摘されている。 |

この研究は、伝説や物語の背後にある、より事実に近い歴史像を再構築する作業の重要性を示している。

結論:平法が現代に問いかけるもの

本レポートでは、「中条流平法書」を手がかりに、その背景にある流派、創始者、思想、そして歴史的展開を、戦国時代という視点から詳細に検証してきた。その探求から浮かび上がるのは、中条流が日本の武術史において果たした二重の、そして不滅の功績である。

第一に、思想面における功績である。戦乱の記憶が生々しい室町時代初期に、武術の目的を勝利や殺傷ではなく、「平らかに一生事なきを以って第一とする」と定義した「平法」の哲学は、驚くべき先進性を持っていた。これは、後の江戸時代に大成される「活人剣」思想の明確な源流であり、日本の武術が単なる戦闘技術から、心身を鍛錬し、社会の安寧に寄与する「道」へと昇華していく上で、決定的な一歩を記した。

第二に、技術と歴史における功績である。その理想主義的な思想とは裏腹に、中条流の技術、特に小太刀術は極めて実践的であった。戦国時代という過酷な環境を、冨田重政のような達人たちが生き抜き、その実用性を証明したからこそ、流儀は断絶することなく受け継がれた。そして、その技と理合は伊藤一刀斎へと伝わり、江戸時代を通じて最大の剣術流派となる「一刀流」を生み出す母体となった。思想と技術の両輪が、中条流を歴史の奔流の中で生き永らえさせたのである。

現代に生きる我々にとって、「平法」の思想は多くの示唆を与えてくれる。力の行使が常に問われる現代社会において、争いを避け、対立を煽るのではなく、最小限の力で秩序を回復し、平和な状態を維持するという思想は、普遍的な価値を持つ。

結論として、「中条流平法書」とは、特定の書物の名である以上に、中条長秀という稀有な人物が生み出し、戦国の武人たちが命がけで磨き上げた、武士の理想と叡智そのものである。それは、時代を超えて受け継がれるべき、壮大な「遺産」と呼ぶにふさわしい。

引用文献

- 『信長の野望蒼天録』家宝一覧-書物- http://hima.que.ne.jp/souten/shomotsu.html

- 中条流 https://www.edo.net/edo/edotx/ituwa/15.html

- 中条流(チュウジョウリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E6%B5%81-97295

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E9%95%B7%E7%A7%80#:~:text=%E4%B8%AD%E6%9D%A1%20%E9%95%B7%E7%A7%80%EF%BC%88%E3%81%A1%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%98%E3%82%87%E3%81%86,%E5%89%A3%E8%B1%AA%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82

- 中条長秀(ちゅうじょうながひで)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E9%95%B7%E7%A7%80-1091485

- 中条家とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E5%AE%B6

- 武家家伝_中条氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/nakajo_k.html

- 中条長秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E9%95%B7%E7%A7%80

- 中条詮秀とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E8%A9%AE%E7%A7%80

- 日本史/南北朝時代 - ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/history-nanbokucho/

- 武士の文化 - Google Arts & Culture https://artsandculture.google.com/story/dgUhnD1g4Bs-Jw?hl=ja

- 中世武士の生死観(7) Shojikan of Bushi in the Middle Ages (7) https://gssc.dld.nihon-u.ac.jp/wp-content/uploads/journal/pdf10/10-343-354-Oyama.pdf

- 中条流とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E6%B5%81

- 禪宗- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%A6%85%E5%AE%97

- 在董其昌「畫禪室隨筆」里看見的禪思想和向日本的傳播 https://cart.ntua.edu.tw/uploads/root/%E6%88%90%E6%9E%9C%E7%99%BC%E8%A1%A8/%E5%87%BA%E7%89%88%E5%88%8A%E7%89%A9/%E6%9B%B8%E7%95%AB%E8%97%9D%E8%A1%93%E5%AD%B8%E5%88%8A/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%8D%81%E4%B9%9D%E8%BC%AF/01%E6%9D%BE%E5%AE%AE%E5%85%88%E7%94%9F%E5%9C%A8%E8%91%A3%E5%85%B6%E6%98%8C%E3%80%8C%E7%95%AB%E7%A6%AA%E5%AE%A4%E9%9A%A8%E7%AD%86%E3%80%8D%E9%87%8C%E7%9C%8B%E8%A6%8B%E7%9A%84%E7%A6%AA%E6%80%9D%E6%83%B3%E5%92%8C%E5%90%91%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%9A%84%E5%82%B3%E6%92%AD2020.0915.pdf

- 中國早期禪法的流傳和特點 - 中華佛學研究所 https://www.chibs.edu.tw/ch_html/hkbj/07/hkbj0702.htm

- 武士道- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E9%81%93

- 武士道- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E9%81%93

- 美しく生き 美しく死ぬ 武士道の死生観 https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/record/2037656/files/ReportJTP_21_103.pdf

- 剣の錬金術・東西文化考――和と動の実践的思想(上) https://book.asahi.com/jinbun/article/15316999

- 将軍の剣! 柳生新陰流 徳川幕府「兵法指南」 - KKH-BRIDGE.com https://www.kkh-bridge.com/news/feature/20230210/YASR225GBYR

- 柳生宗矩 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/yagyu-munenori/

- 剣豪「名人越後」富田重政と摩利支天山 宝泉寺 https://gohonmatsu.or.jp/toda_shigemasa/

- 富田重政-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73538/

- ディジタル貴重書展 和漢書の部 第1章 書物の歴史を辿って - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/exhibit/50/washo_1.html

- 平家物語・謡曲 | 第一部 学ぶ ~古典の継承 - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/exhibit60/copy1/3heike.html

- 第15話 戦国時代の中条流 - 独断と偏見による日本の剣術史(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054887946957/episodes/1177354054888423307

- 中条流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E6%B5%81

- 當田流剣術 - 弘前市 https://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/bunkazai/shi/2021-0317-0919-141.html

- 小太刀術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%A4%AA%E5%88%80%E8%A1%93

- 剣術の流派 | 殺陣教室・東京のスクール https://tate-school.com/archives/548

- 冨田流とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%86%A8%E7%94%B0%E6%B5%81

- 第16話 冨田勢源とその兄弟 - 独断と偏見による日本の剣術史(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054887946957/episodes/1177354054888608241

- 戦国浪漫・剣豪/武芸者編 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/senken.html

- 第9回 全国に広まった流派(剣術編)1 - 古武道徒然(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054889279181/episodes/1177354054892405459

- 「剣術源流豆知識」第四回 - WEB秘伝 https://webhiden.jp/topics/post_23/

- 鐘捲流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%90%98%E6%8D%B2%E6%B5%81

- 一刀流|明治時代|歴 史 - 和道流空手道連盟 http://www.wado-ryu.jp/histor/meiji_04.html

- 戦国最強の剣豪!伊藤一刀斎の謎に包まれた生涯と一刀流の精神を紐解く |早坂 渚 - note https://note.com/hayasakanagisa/n/n741e904e9ee8

- 現在まで続く一刀流兵法の創始者<伊東一刀斎>とは⁉ - 歴史人 https://www.rekishijin.com/32182

- 剣術の源流;中条流から小野派一刀流へ! - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=izjhs_-mkIA

- 剣術三大源流とその系統 - Budo World https://budo-world.taiiku.tsukuba.ac.jp/2016/03/02/%E5%89%A3%E8%A1%93%E4%B8%89%E5%A4%A7%E6%BA%90%E6%B5%81%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%B3%BB%E7%B5%B1/

- 剣術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%A3%E8%A1%93