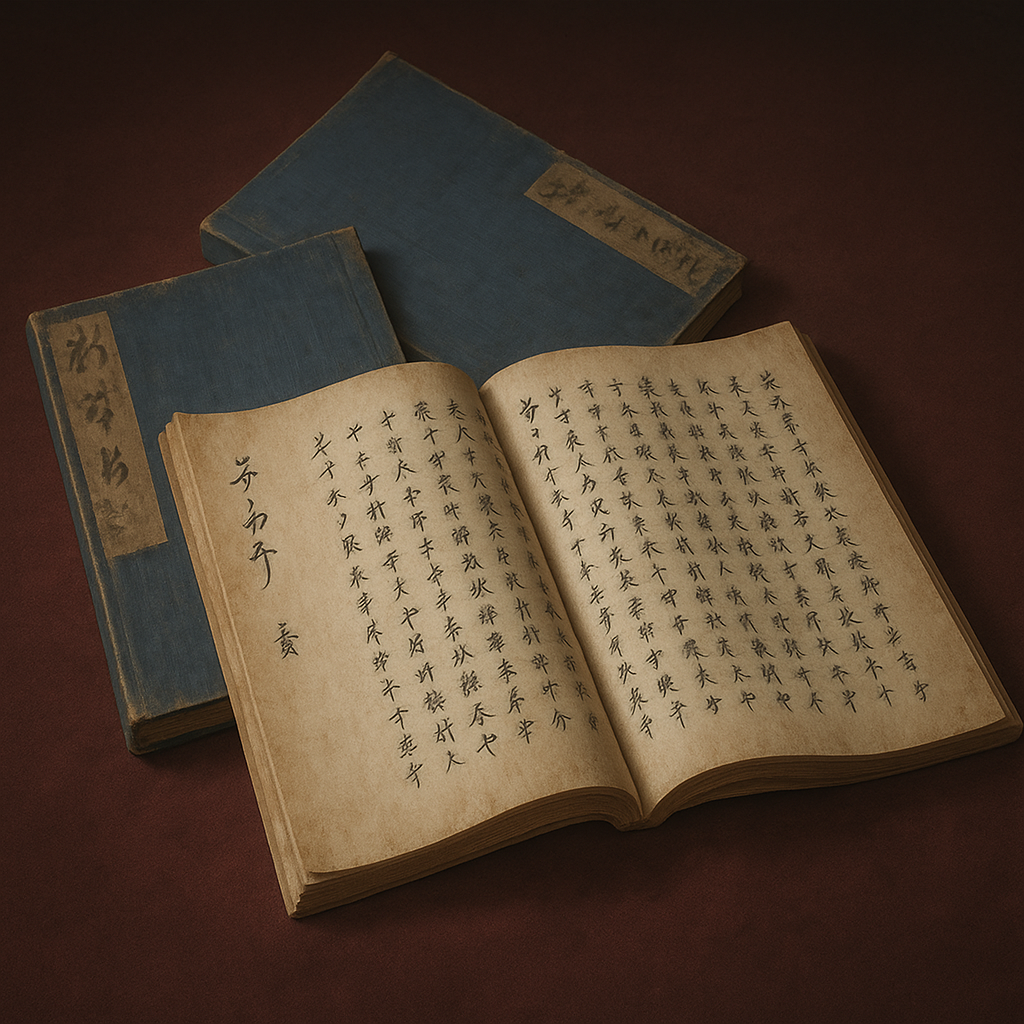

会津農書

『会津農書』は、江戸初期に成立した日本最古級の農書。戦国期の惣村の知と近世藩体制の融合により生まれ、佐瀬与次右衛門が会津の気候に合わせた合理的な農法を体系化。現代の持続可能な農業にも示唆を与える。

『会津農書』の総合的研究――戦国期会津の遺制と近世的知の体系化

序論:戦国から江戸へ、会津の土に刻まれた知の系譜

本報告書は、貞享元年(1684年)に成立した農書『会津農書』について、これを単なる江戸時代の一文献としてではなく、戦国時代から続く会津地方の社会構造、農業技術、そして人々の世界観が凝縮された「歴史的産物」として総合的に分析・考察するものである 1 。利用者より提示された「戦国時代という視点」という要請に応えるべく、本書を静的なテキストとして捉えるのではなく、戦国乱世という激動の時代が、近世の安定期に『会津農書』という知の体系をいかにして生み出したのか、その歴史的連続性と因果関係を解明することを主眼とする。

『会津農書』は、日本農学史上の金字塔と評される宮崎安貞の『農業全書』(1696年)よりも12年早く成立しており、日本における最古級の体系的農書の一つとして極めて高い歴史的価値を有する 2 。その最大の特徴は、他地域の農法や中国の古典農書からの影響が希薄であり、会津という東北地方特有の寒冷降雪地帯の峻厳な自然環境に深く根差した、固有の知の体系である点にある 4 。著者・佐瀬与次右衛門自身の経験と実験に裏打ちされた記述の合理性、実証性は、現代の農学者からも高く評価されており、その内容は今日においても示唆に富む 2 。

本書の先進性と独自性は、単に著者個人の才能のみに帰結するものではない。それは、より深い歴史的・構造的要因から解き明かされるべきである。戦国時代の会津は、蘆名氏による約四百年にわたる長期支配の下、比較的安定した地域権力が維持され、他地域に比して農民による自治組織「惣村(そうそん)」が成熟する歴史的土壌が存在した 5 。この過程で、共同体内部における農業技術や水利管理の知見が豊富に蓄積されたと考えられる。その後、豊臣政権下で入部した蒲生氏郷による近世的な城下町建設と大規模な検地、さらに江戸初期の名君・保科正之による藩政改革は、この戦国期に蓄積された在来の知を、新たな藩体制の中に再編・活用するプロセスであったと解釈できる 8 。

したがって、『会津農書』の成立は、歴史の断絶点に突如として現れたものではなく、戦国期に形成された「地域固有の集合知」が、江戸時代の新たな社会秩序、特に小農経営の自立という時代の要請に応じて「体系化・文書化された」ものと位置づけられる。この「連続と再編」のダイナミズムこそが、本書が持つ歴史的意義の核心であり、本報告書が解明すべき中心命題である。

第一章:『会津農書』成立の歴史的土壌――戦国乱世の記憶と近世藩体制の確立

『会津農書』が誕生した背景には、戦国時代の動乱から江戸時代の安定期へと至る、会津地方の劇的な社会変動が存在する。本章では、本書成立の前提となる歴史的土壌を、戦国期と江戸初期の二つの時代区分から重層的に分析する。

第一節:戦国期会津の支配者と農村社会――蘆名氏四百年の遺産

『会津農書』に記録された知の源流は、戦国時代以前、会津を長期にわたり統治した蘆名氏の時代にまで遡ることができる。文治5年(1189年)から天正17年(1589年)に至る約四百年間の支配は、会津盆地に安定した農業生産の基盤を形成する上で決定的な役割を果たした 6 。特に、蘆名家中興の祖と称される第16代当主・蘆名盛氏は、「民の暮らしが豊かでなければ、国は強くならぬ」との理念を掲げ、領内の灌漑整備や検地を積極的に行い、水田開発を推進した 7 。こうした領主主導の開発は、後の時代の豊かな農業生産力の礎を築いた。

一方で、当時の会津農村では、農民自身の自立意識もまた高まっていた。戦国期の日本では、地縁的な結びつきを基盤とした自治的村落共同体「惣村」が各地で形成されたが、会津もその例外ではなかった 14 。村全体を堀や土塁で囲んだ「環濠集落」の存在は、農民たちが自らの手で生命と財産を守ろうとした強い意志の表れである 14 。これらの惣村は、用水の管理や入会地の共同利用、さらには村独自の掟(村掟)の制定と執行など、高度な自治機能を備えていた 15 。この共同体内部での絶え間ない実践と合議を通じて、気候変動や領主の収奪といった外的リスクに対応するための実践的な知識や技術が、世代を超えて蓄積・共有されていったのである。この惣村の伝統こそが、後の会津農村における強固な結束力と、知識伝承の確固たる基盤となった。

しかし、この安定は天正17年(1589年)に終焉を迎える。伊達政宗が摺上原の戦いで蘆名氏を滅ぼしたことにより、会津の社会は一時的に大きな混乱に見舞われた 17 。この政変により、蘆名氏に仕えていた家臣団は離散し、その一部は土地に残り、刀を鍬に持ち替えて帰農した可能性が指摘されている 18 。こうした「帰農武士」たちは、武士としての規律や経営感覚、そして読み書き能力を農村に持ち込み、後の村落指導者層を形成する一翼を担ったと考えられる 21 。

第二節:織豊期から江戸初期へ――新たな支配体制と農業の再編

蘆名氏滅亡後の会津は、新たな支配者の下で近世社会へと大きく変貌を遂げる。豊臣秀吉の命により会津に入部した蒲生氏郷は、旧来の黒川城を七層の天守を誇る近世城郭「鶴ヶ城」へと大改修し、地名も「若松」と改めた 10 。氏郷は、楽市楽座の導入や定期市の開設による商業振興、漆器や酒造といった手工業の奨励など、先進的な政策を次々と打ち出し、会津の経済基盤を飛躍的に発展させた 11 。農業政策において特筆すべきは、徹底した検地の実施である。これにより会津の石高は、従来の42万石から91万石へと倍増した 26 。これは単なる帳簿上の操作ではなく、新田開発や生産性の向上を伴う実質的な農業構造の変革であり、会津の農業ポテンシャルを最大限に引き出すものであった。

江戸時代に入り、三代将軍・徳川家光の異母弟である保科正之が会津藩主となると、藩政は一層の安定期を迎える。名君として知られる正之は、農民の生活安定を藩政の根幹に据え、数々の画期的な政策を実施した 8 。その代表格が「社倉制度」の創設である。これは、凶作や飢饉に備えて藩内23箇所に籾蔵を設け、最大で5万俵もの米を備蓄する制度であり、飢饉の際に領民に貸し与え、あるいは施すことで餓死者を出すことを防いだ 9 。この社会的なセーフティネットの構築は、農民が安心して農業経営に取り組むための精神的・経済的基盤となった。さらに正之は、耕作不能地への課税を廃止し、総検地によって実態にそぐわない年貢負担を是正するなど、農民本位の政策を徹底した 9 。

こうした藩政の安定化と並行して、農村社会の内部でも大きな構造変化が進行していた。戦国期までの複合大家族制に代わり、次男・三男が親の土地を分与されて独立する「単婚小家族制」、すなわち「小農経営」が一般化していったのである 31 。この変化は、農業の担い手の数を増やす一方で、親世代から直接的な技術継承を受ける機会が少ない、経験の浅い新たな農業経営者を多数生み出すことになった。彼らにとって、農業技術や経営のノウハウを体系的にまとめた「手引書(マニュアル)」の必要性は、切実なものとなっていた。

このように、『会津農書』の成立は、戦国期の「惣村的自治」によって共同体内部に蓄積された在来知と、織豊期から江戸初期にかけての「領主的開発」がもたらした農業インフラおよび社会制度という、二つの異なる歴史的潮流が合流した地点に位置づけられる。蒲生氏郷の改革が農業生産の規模を拡大させ、保科正之の改革がその担い手である小農経営の安定と育成を図った。この藩の政策的要請と、分家独立によって新たに農業を始める農民側の実践的必要性が合致した点にこそ、『会津農書』のような体系的農書が求められる、直接的な社会的背景が存在したのである。

表1:会津地方の支配者の変遷(戦国期~江戸初期)と主要政策

|

時代 |

主要支配者 |

統治期間(西暦) |

主要な出来事・政策 |

農村社会への影響 |

|

戦国時代 |

蘆名氏 |

1189年~1589年 |

・長期安定支配 ・蘆名盛氏による灌漑整備、検地 ・惣村の自立化 |

・安定した農業基盤の形成 ・共同体内部での実践知の蓄積 ・農民の自治意識の向上 |

|

|

伊達政宗 |

1589年~1590年 |

・摺上原の戦いで蘆名氏を滅ぼす |

・一時的な社会混乱 ・蘆名家臣団の離散、一部帰農 |

|

織豊時代 |

蒲生氏郷 |

1590年~1598年 |

・鶴ヶ城への改修、城下町整備(楽市楽座) ・大規模検地(石高の倍増) ・漆器、酒造などの産業振興 |

・農業生産力の飛躍的向上 ・商業経済との結びつき強化 ・近世的支配体制への移行 |

|

|

上杉景勝 |

1598年~1601年 |

・関ヶ原の戦いで西軍に与し、米沢へ転封 |

- |

|

江戸時代初期 |

保科正之 |

1643年~1669年 |

・社倉制度の創設(飢饉対策) ・農民本位の税制改革 ・小農経営の安定化・自立促進 |

・農民生活の安定と生産意欲の向上 ・小農経営の一般化 ・体系的な農業技術指導の必要性増大 |

第二章:編纂者・佐瀬与次右衛門――戦国期の遺制を継ぐ村落指導者

『会津農書』という知の体系を生み出したのは、佐瀬与次右衛門(1630-1711年)という一人の人物であった 32 。しかし、彼を単なる類稀な才能を持つ篤農家としてのみ捉えることは、その歴史的役割を見誤ることに繋がる。本章では、与次右衛門という人物の出自と立場を、戦国期からの歴史的連続性という視点から分析し、彼がなぜ、そしていかにして『会津農書』を著すに至ったのかを明らかにする。

佐瀬与次右衛門は、陸奥国会津郡幕内村(現在の会津若松市神指町幕内)で、村の行政を司る「肝煎(きもいり)」の家に長男として生を受けた 1 。佐瀬家は代々「村長(むらおさ)」として地域の指導的役割を担ってきた名家であり、その系譜は、蘆名氏の遠祖である佐原義連の家臣・仁科氏にまで遡ると伝えられている 32 。これは、佐瀬家が戦国時代以前から続く在地有力者であり、会津の歴史と不可分に結びついた存在であったことを示唆している。近世における「肝煎」は、年貢の徴収や藩からの触れの伝達といった領主支配の末端を担う村役人であると同時に、村落共同体の利害を代表し、内部の秩序を維持する指導者でもあった。この領主側と村落側の双方に顔を向ける二重の役割が、与次右衛門の広い視野と実践的な思考を育んだのである。

与次右衛門が本書を執筆した動機は、極めて明確であった。彼は自らが会津各地を巡り、見聞し、実践を通じて体得した農業技術や経営の知識を、自らの子孫、そして何よりも同じ村に生きる農民たちのために後世に伝え、地域農業全体の向上と永続を願ったのである 1 。この背景には、第一章で述べた「小農経営の増加」という社会構造の変化があった。新たに農業を始める経験の浅い農民たちにとって、実践的な手引書はまさに死活問題であった 31 。与次右衛門の試みは、こうした時代の要請に的確に応えるものであった。貞享元年(1684年)に『会津農書』を完成させた彼は、その功績を藩から高く評価され、元禄2年(1689年)には褒賞を受けている 1 。これは、彼の個人的な著作活動が、藩の農業政策の方向性と軌を一にする、公共的な意義を持つものと認識されていたことを示している。

与次右衛門の特筆すべき点は、その知識伝達の方法に対する深い配慮にある。彼は、文字の読み書きができない農民が多数を占めるという当時の農村の現実を直視していた 34 。そこで、宝永元年(1704年)、『会津農書』の難解な内容を、誰もが口ずさみ、記憶しやすい1669首の和歌の形式にまとめた『会津歌農書』を著したのである 2 。これは、歌や語りといった口承文化が依然として重要な役割を果たしていた当時の社会において 36 、極めて効果的な教育手法であった。ここに、単なる技術の記録者としてではなく、共同体の隅々にまで知を浸透させようとする、教育者としての与次右衛門の姿が浮かび上がる 32 。

これらの事実を総合すると、佐瀬与次右衛門の歴史的役割がより鮮明になる。彼は単なる「篤農家」ではなく、戦国時代の惣村における自律的指導者(名主・乙名)の系譜を引く「在地エリート」であった 16 。戦国期の惣村リーダーが担っていた、共同体の知を集約し、その存続を図るという役割意識は、近世社会において「肝煎」という役職に形を変えて受け継がれた。与次右衛門の著作活動は、この伝統的役割意識の発露に他ならない。それは、戦国期を通じて共同体内部で培われ、暗黙のうちに共有されてきた膨大な「暗黙知」を、小農自立という近世社会の新たな要請に応じて、誰もが参照可能な「形式知」へと転換する、壮大な知的作業であった。佐瀬与次右衛門とは、戦国と江戸という二つの時代の論理が交差する結節点に立ち、知の「翻訳者」として、また歴史の「仲介者」として、不朽の功績を残した人物だったのである。

第三章:『会津農書』にみる農法の体系――自然との共生と合理主義

『会津農書』の真価は、その具体的な農法技術の記述にこそ見出される。本書は、上巻「水田の部」、中巻「畑の部」、そして下巻「農民の心得」という体系的な三巻構成をとり、稲作や畑作の栽培技術から、農家の生活経営全般に至るまでを網羅している 4 。その記述は、単なる作業手順の羅列ではなく、会津の自然環境と深く対話し、そこから導き出された合理的な思想に貫かれている。本章では、その内容を詳細に分析し、戦国時代のような過酷な環境を生き抜くための生存の知恵が、いかにして洗練された農法として体系化されたかを探る。

第一節:土壌への深い洞察――会津の土地を読み解く

『会津農書』が提示する農法の根幹には、土地、すなわち土壌に対する驚くほど精緻な観察眼がある。本書は、土を粒子の大きさ、色、重さといった物理的特性に基づき、「黄真土(きまつち)」「黒真土(くろまつち)」「白真土(しろまつち)」「砂真土(すなまつち)」「野真土(のまつち)」「徒真土(あだまつち)」「砂土(すなつち)」「野土(のつち)」「徒土(あだつち)」の9種類に分類し、さらにそれぞれの土地に等級を設けている 4 。

この土壌分類は、単なる学術的な整理に留まらない。与次右衛門は、この9種類の土壌それぞれについて、最も適した稲の品種や畑作物を具体的に列挙し、「適地適作」の原則を徹底している 38 。例えば、上巻「水田の部」では、「黄真土、黒真土、白真土の田に適する稲の品種」から「新田に適する稲の品種」まで、田の条件ごとに推奨品種が細かく記されている。これは、土地の個性を深く読み解き、その潜在能力を最大限に引き出すことで、収量の最大化と安定化を図ろうとする、極めて合理的な思想の現れである。この分類法は、現代の科学的土壌分類とは体系を異にするものの、農業実践における有用性は極めて高かったと評価されている 2 。本書が「最上の土は甘く重く柔らかい」と記すとき 39 、それは土の物理性、化学性、生物性を総合的に捉えた、経験知の深遠さを示している。

表2:『会津農書』における土壌分類と推奨作物(例)

|

土壌分類 |

主な特徴 |

推奨される作物(水田) |

推奨される作物(畑) |

|

黄真土 |

黄色味を帯びた最上の土。粘り気と柔らかさを兼ね備える。 |

早稲、中稲、晩稲のいずれにも適する最上級の田となる。 |

大豆、小豆、綿、藍、麻、煙草など、多くの作物に適する。 |

|

黒真土 |

黒色で肥沃な土。やや重い。 |

稲作に適する。特に良質な米がとれる。 |

大豆、粟、稗、蕎麦など。特に豆類に適する。 |

|

白真土 |

白色でやや痩せた土。軽い。 |

早稲品種が適する。 |

粟、稗、蕎麦、大根など、比較的痩せた土地でも育つ作物。 |

|

砂真土 |

砂分を多く含む真土。水はけが良い。 |

湿田になりにくく、稲作に適する。 |

瓜類、大根、人参など根菜類。水はけの良さを活かす。 |

|

野土 |

野原の土。地力は中程度。 |

中稲、晩稲が適する。 |

粟、稗、大豆など。 |

|

徒土 |

地力が低く、痩せた土。 |

稲作には不向きだが、稗などを植えることがある。 |

蕎麦など、極めて痩せた土地でも育つ作物。 |

|

砂土 |

砂そのものに近い土。水はけは良いが地力に乏しい。 |

稲作には不向き。 |

西瓜、甜瓜など、砂地を好む作物。 |

|

卑泥田 |

泥が深く、湿潤な田。 |

湿田に強い特定の稲品種。 |

- |

|

谷地田 |

谷間の湿地。常に水があり、冷たい。 |

冷水に強い特定の稲品種。 |

- |

第二節:寒冷地農法の精髄――リスク分散と生産性向上の両立

会津の農業が常に直面する最大の課題は、冷涼な気候と短い生育期間であった。『会津農書』に記された技術は、この厳しい制約の中でいかにして安定した収穫を得るかという、生存をかけた問いへの答えであった。

その核心にあるのが、徹底したリスク分散戦略である。稲作において、本書は早稲13品種、中稲6品種、晩稲8品種、糯稲5品種といった、驚くほど多様な品種を栽培することを推奨している 13 。これは、特定の時期に冷害が発生した場合でも、他の成熟期の品種で被害を補い、収穫が皆無になるという最悪の事態を回避するための知恵である。具体的な品種名として「白早生」や、水田裏作の麦の後に植える晩稲として「京女郎」「細葉稲」などが記録されており、それぞれの特性に応じた使い分けがなされていたことがわかる 41 。この多品種栽培は、いつ不作に見舞われるか予測不能であった戦国時代を通じて培われた、極めて合理的な生存戦略の継承であった。

さらに、寒冷地というハンディキャップを克服するための、独自の栽培技術も体系化されている。苗代では種籾を薄く播き(薄播き)、短い期間で苗を育て、本田では株間を詰めて植える(密植)といった一連の技術がそれである 4 。これは、短い生育期間による分蘖(ぶんけつ)の少なさを、植え付け本数を増やすことで補い、単位面積あたりの穂数を確保しようとする、計算された工夫であった。

畑作においても、土地を最大限に活用し、地力を維持するための高度な輪作体系が実践されていた。特に麦は重要な作物と位置づけられ、水田の裏作(二毛作)として栽培する「麦田」の項が設けられている 41 。これは米の収穫だけに依存せず、食料の安定確保と土地利用効率の向上を両立させるための重要な技術であった。さらに注目すべきは、現代の有機農業におけるコンパニオンプランツ(共栄作物)に通じる発想が見られる点である。例えば、「麦を栽培した跡地に煙草を植えるとネギリムシの害が少ない」「連作を嫌う大豆を、麦畑の中に蒔くことで障害を避ける」といった記述は 41 、特定の作物の組み合わせが病害虫や生育障害を抑制するという効果を経験的に見出していたことを示している。これは、自然の相互作用を利用した、先進的な生物的防除の知見と言える。

表3:『会津農書』に記載された主要稲品種と栽培適地

|

分類 |

品種名(例) |

主な栽培適地・特徴 |

|

早稲 |

白早稲、京早生、出雲 など(計13品種) |

・山間部や冷水田など、生育期間が特に短い場所。 ・夏の低温による被害を避けるために平地でも栽培。 ・冷害リスクを回避するための最重要品種群。 |

|

中稲 |

薮下手、日蔭、関取 など(計6品種) |

・平野部の標準的な水田。 ・収量と栽培安定性のバランスが取れた主力品種群。 |

|

晩稲 |

清水、細江、泉水、京女郎、細葉稲 など(計8品種) |

・比較的温暖で地力のある里田。 ・麦の裏作(二毛作)としても利用。 ・収量性は高いが、秋の低温リスクを伴う。 |

|

糯稲 |

梅島、早生虎、保村 など(計5品種) |

・餅や祝い事などに用いるための特殊品種。 ・様々な熟期の品種があり、粳稲と同様にリスク分散が図られていた。 |

第三節:地力維持と循環型農業の思想――「持続可能性」への眼差し

『会津農書』が現代において特に高く評価される理由の一つが、その徹底した資源循環と地力維持の思想である。化学肥料や農薬が存在しない時代において、農業生産の持続可能性は、土地の生産力をいかにして維持・向上させるかにかかっていた。

その基本は、肥料の完全自給であった。本書で推奨される肥料は、厩肥(馬屋糞)、人糞尿(下糞)、刈敷(かりしき、山野の草木を田畑に敷き込む)、草木灰など、すべて農家や村落共同体内部で調達可能なものであった 2 。注目すべきは、農民の家屋そのものが「堆肥の生産場所」として設計されている点である 32 。下巻では、便所、灰の置き場所、小便所、ゴミ捨て場、厩肥を積む場所(にゅう積み場)の構造や配置が細かく規定されており 38 、生活から排出されるあらゆる有機物が、無駄なく肥料として農地へ還元されるシステムが構想されていた 45 。これは、現代で言うところの「循環型農業」や「ゼロ・エミッション」の思想を、三百以上年前に具体化したものに他ならない。

自給肥料が中心である一方、購入肥料についても先進的な知見が見られる。特筆すべきは、酒造りの際に出る「焼酎糟」を肥料として利用する記述である 4 。これは、焼酎糟の肥料利用に関する最古級の文献とされ、その先進性を示している。近年の研究によれば、焼酎粕はアミノ酸や窒素を豊富に含み、低温時でも効果を発揮する速効性の良質な有機肥料であることが確認されている 46 。与次右衛門は、経験則からその有効性を見抜いていたのである。

さらに、施肥だけでなく、農法そのものによって地力を高める技術も重視された。豆類(大豆、小豆)の栽培は、根に共生する根粒菌の働きで空気中の窒素を土壌に固定する効果がある。また、冬季に田の土を掘り返して寒気に晒す「天地返し」や、冬の間も田に水を張る「冬期湛水(冬水たんぼ)」、収穫後も作物の根を土中に残すことなど、土壌の物理性や生物多様性を高め、土地を肥沃に保つための様々な農法が具体的に記述されている 4 。

第四節:農具と労働力――経営者としての視点

『会津農書』は、農法だけでなく、それを支える道具と労働力についても、経営者の視点から詳述している。寛延元年(1748年)の写本には102点もの農具が簡単な説明付きで書き上げられており、当時の農作業の具体像を生き生きと伝えている 52 。その中には、鍬や鎌といった基本的な道具から、扱箸(こきばし)、籾打棒、肥出し鉤といった用途に応じた多様な棒状農具 52 、さらには脱穀した籾と藁屑を選別するための「唐箕(とうみ)」のような、当時としては先進的な機械も含まれている 52 。これは、会津の農民が生産性向上のために、積極的に新しい技術を取り入れていたことを示している。

さらに重要なのは、労働力に対する計数的な視点である。上巻には「田一反歩に必要な労力」という項目が設けられており 38 、田植えや草取り、稲刈りといった各作業工程にどれだけの手間(人数)が必要かを見積もっている。これは、与次右衛門が単なる技術の伝承者ではなく、限られた労働力をいかに効率的に配分するかを考える、優れた農業経営者であったことを物語っている。

これらの農法の体系を貫いているのは、「リスク管理」「効率性」「持続可能性」という、極めて近代的かつ合理的な思想である。多品種栽培や多様な自給肥料の活用は、単一の要素に依存せず、複数の選択肢を組み合わせることでシステム全体の安定性を高めるという、現代のポートフォリオ理論にも通じる発想である。この思想は、いつ何が起こるか予測不能な戦乱と、常に隣り合わせにあった飢饉の脅威にさらされ続けた戦国時代を通じて、生き残るために研ぎ澄まされてきた「生存の技術」が、江戸時代の安定期に洗練され、体系化されたものと結論付けられる。外部からの資源供給が絶たれることも珍しくなかった戦国期において、領内で資源を循環させ、自給自足体制を確立することは死活問題であった。その記憶が、『会津農書』の徹底した循環型農業の思想に色濃く反映されているのである。

第四章:『会津農書』の思想的基盤と世界観

『会津農書』は、単なる農業技術の解説書ではない。その記述の背後には、自然をどう捉え、人間はそれとどう関わるべきか、そして共同体の中でいかに生きるべきかという、一貫した思想と世界観が存在する。それは、技術論と不可分に結びついた、一種の農民哲学とも言うべきものである。本章では、その思想的基盤を多角的に分析する。

その根幹をなすのが、「天・地・人」の調和という思想である 5 。これは、天の時(気候の変動、季節の移ろい)、地の利(土壌の性質、地形)、そして人の和(人間の労働、共同体の営み)という三つの要素が、相互に調和し、一体となって初めて豊かな実りがもたらされるという世界観である。この思想は、自然を人間が支配し、克服すべき対象と見なす近代西洋的な自然観とは一線を画す。

この思想が具体的に現れているのが、「自然暦」の重視である。今日の我々が頼る気象衛星や長期予報が存在しない時代、農民たちは身の回りの自然を鋭敏な五感で観察し、農作業の適切な時期を判断していた。『会津農書』には、磐梯山の山肌に残る雪の形(雪形)、草木の花が咲く時期、昆虫や鳥の活動といった自然界の微細な変化を読み解き、種蒔きや田植えのタイミングを知る知恵が随所に記されている 32 。これは、自然を巨大な生命体と捉え、その摂理に謙虚に寄り添い、対話を通じて農事を進めようとする姿勢の表れである 5 。

しかし、この自然への畏敬は、決して非合理的な神秘主義に陥るものではない。『会津農書』のもう一つの際立った特徴は、その徹底した経験主義と実証性の精神にある。与次右衛門は、「郷談」と呼ばれる村の古老からの伝承や古くからの慣習を尊重しつつも、それを決して鵜呑みにはしなかった 5 。彼は、伝えられた知識を自らの圃場で実験・検証し、その結果を客観的な数値で示すという、批判的かつ実証的な態度を貫いている 5 。例えば、『会津農書附録』には、鳥の糞を肥料として実際に使用してみたところ、「余の糞よりハ一倍よく出来、其跡の大豆も勝れてよし」と、その効果を確かめた記述が見られる 41 。この科学的とも言える探求精神が、本書に記された技術の信頼性を揺るぎないものにしている。

さらに、本書の下巻は、農民個人の生活規範と、村という共同体の秩序維持に多くの筆を割いている。理想的な農家の屋敷の構え方、井戸を掘るべき場所、衛生的な便所の作り方といった生活空間の設計から 38 、年貢(貢租)と農民の取り分の関係、農耕馬の適切な世話、そして共同作業や寄合における振る舞いまで、農民の生活全般にわたる規範が詳細に示されている 38 。これは、安定した農業生産のためには、個々の農家の経営努力だけでなく、村という共同体全体の秩序と調和が不可欠であるという思想に基づいている。用水の管理、入会地の利用、年貢の共同納入(村請制)など、近世の村は、そこに住む人々にとって文字通りの「運命共同体」であった 55 。与次右衛門が「農民は、一生懸命農業に励みなさい」と繰り返し説くのは 37 、厳しい年貢制度の下で家と村を守り、生き抜くための、現実的かつ切実な生活の知恵だったのである。

『会津農書』に流れるこの世界観は、複数の思想的源流が融合した、重層的な構造を持つ。自然の観察を重視する姿勢は、日本古来のアニミズム的な自然観と連続性を持ち、一方で「天・地・人」の調和や共同体の秩序を重んじる規範は、江戸幕府の公的な教学であった朱子学的な道徳観・社会観と強い親和性を持つ 57 。しかし、これらの思想を観念論に終わらせず、現実に根差した「生きた知恵」へと昇華させているのが、戦国の乱世を生き抜く中で培われたであろう、徹底した経験主義・実証主義の精神である。理論よりも結果が全てであった時代の厳しい現実が、この類稀な農書に、実践的な合理性という強靭な背骨を与えたのである。

結論:『会津農書』が現代に問いかけるもの

本報告書の分析を通じて明らかになったように、『会津農書』は、貞享元年(1684年)という江戸時代の安定期に成立しながらも、その根源には戦国時代の動乱の記憶と経験が色濃く刻印されている。それは、単なる一地方の農書ではなく、戦国から近世へと至る日本の歴史的ダイナミズムを内包した、知の記念碑である。

第一に、本書成立の歴史的土壌は、極めて重層的であった。蘆名氏による四百年の長期統治下で成熟した惣村の自治的伝統、蒲生氏郷による近世的な大規模開発、そして保科正之による小農経営の安定化政策という、異なる時代の歴史的遺産が積み重なることで、『会津農書』が生まれるための社会経済的条件が整えられた。

第二に、著者・佐瀬与次右衛門は、戦国期以来の在地エリートの系譜を引く人物として、歴史の転換点に立つ仲介者の役割を果たした。彼の著作活動は、共同体に長年蓄積されてきた実践知を、新たな社会の要請に応じて体系化・文書化するという、壮大な知的営為であった。特に、文字の読めない農民のために『会津歌農書』を編んだことは、知を共同体全体で共有しようとする彼の強い意志を示している。

第三に、本書に記された農法体系は、その根底において驚くほど合理的かつ先進的である。リスク分散を目的とした多品種栽培、資源を無駄なく活用する循環型農業、土地の個性を最大限に引き出す適地適作の思想は、戦国という不確実性の高い時代を生き抜くために研ぎ澄まされた「生存の技術」が、平和な時代に洗練されたものであった。それは、外部から与えられた科学ではなく、内発的に生成された実践的合理主義の結晶である。

最終的に、『会津農書』は、戦国期の社会的・技術的遺産を、江戸時代の安定した社会構造の中に再編・体系化した「知の集大成」として位置づけることができる。それは、戦国という「原因」が、近世という「結果」を生み出す過程を鮮やかに示す、歴史の証言者なのである。

この三百数十年前の農書が持つ意義は、決して過去に留まるものではない。『会津農書』に描かれた資源循環の思想や、地力を維持し自然と共生する農法は、地球環境問題や食料安全保障という深刻な課題に直面する現代社会において、持続可能な農業(サステイナブル農業)のあり方を考える上で、豊かな示唆を与えてくれる 45 。

今日、会津若松市では「会津農書を語り継ぐ会」といった市民団体が中心となり、本書の理念に基づいた会津伝統野菜の保存・栽培や、食育活動、地域振興に積極的に取り組んでいる 31 。これは、『会津農書』が単なる研究対象としての古典ではなく、未来の社会を構想するための知恵が詰まった「生きたテキスト」として、現代に受け継がれていることの証左である。戦国の記憶を内包し、江戸の知恵を結集したこの一冊の書物は、これからも我々に多くのことを問いかけ続けるであろう。

引用文献

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%80%AC%E4%B8%8E%E6%AC%A1%E5%8F%B3%E8%A1%9B%E9%96%80#:~:text=%E7%B5%8C%E6%AD%B4%E3%83%BB%E4%BA%BA%E7%89%A9,%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A4%92%E8%B3%9E%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F%E3%80%82

- 会津農書 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E8%BE%B2%E6%9B%B8

- 会津農書(アイヅノウショ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E8%BE%B2%E6%9B%B8-421564

- 会津農書 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E8%BE%B2%E6%9B%B8

- 『会津農書』と農耕儀礼 - 福島県立博物館 https://general-museum.fcs.ed.jp/file/2650

- 蘆名氏/藩主/会津への夢街道 https://aizue.net/siryou/hansyu-asinasi.html

- 「蘆名盛氏」地方の大名でありながら将軍直属の家臣! 会津蘆名家の最盛期を築いた大名 https://sengoku-his.com/817

- 【高校日本史】保科正之とは何者? - 個別指導のスターアップグループ|STAR UP・CLASS-U https://www.starup.jp/news/13561/

- 保科正之公の略歴/偉人伝/会津への夢街道 https://aizue.net/siryou/hosinamasayukikou-kouken.html

- 戦国時代 - 一般財団法人 会津若松観光ビューロー https://www.tsurugajo.com/tsurugajo/aizu-history/sengoku/

- 蒲生氏郷の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/50969/

- 蒲生氏郷公/偉人伝/会津への夢街道 https://aizue.net/siryou/gamouujisato.html

- 芦名盛氏(あしな もりうじ) 拙者の履歴書 Vol.140~会津に根を張りし平和の守り人 - note https://note.com/digitaljokers/n/n017d4eea3222

- 「中世」の時期区分と奥羽の状況 http://www.ipc.tohoku-gakuin.ac.jp/Ttakano/Tohoku2019/04chusei.pdf

- 荘園制から戦国大名による支配 - 礎の歴史的展開 https://suido-ishizue.jp/tenkai/04.html

- 惣村 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/soson/

- Battle of SURIAGEHARA - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=y8SK-5P81vg

- 武家家伝_金上氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kanakami.html

- 1589 摺上原之役: WTFM 風林火山教科文組織 https://wtfm.exblog.jp/14669740/

- 武家家伝_葦名氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/asina_k.html

- 福島県会津地方で四百年続く武士農家がこだわって作った会津米 - 会社概要 | 有限会社グリーンサービス https://www.green-service-fukushima.com/company/

- こだわり | 有限会社グリーンサービス | 福島県会津地方で四百年続く武士農家がこだわって作った会津米 https://www.green-service-fukushima.com/policy/

- キリシタン大名、蒲生氏郷の足跡を訪ねる - 会津若松観光ナビ https://www.aizukanko.com/course/769

- 蒲生氏郷 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B2%E7%94%9F%E6%B0%8F%E9%83%B7

- 福島県の城下町・会津若松/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/castle-town/aizuwakamatsu/

- 蒲生氏郷とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%92%B2%E7%94%9F%E6%B0%8F%E9%83%B7

- 蒲生氏郷、佐々成政ら有力大名が異動になった真相 - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/62100

- 会津を統治した大名や藩主 12 世紀以降 https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001653700.pdf

- 会津藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E8%97%A9

- 江戸と座敷鷹 藩政改革4 http://sito.ehoh.net/hanseikaikaku4.html

- 会津農書を語り継ぐ会 - AIZU-CITY.NET https://www.aizu-city.net/nousyo/

- 会津農書について - AIZU-CITY.NET https://www.aizu-city.net/nousyo/about.htm

- 佐瀬与次右衛門 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%80%AC%E4%B8%8E%E6%AC%A1%E5%8F%B3%E8%A1%9B%E9%96%80

- 江戸時代の知恵が生んだ米。「アイヅライス」を食べてみたい! - dancyu https://dancyu.jp/recipe/2021_00005046.html

- 日本農書全集 第Ⅰ期 各巻の構成と内容 https://www.ruralnet.or.jp/zensyu/nosyo1-2.htm

- 寺子屋:驚くべき江戸時代の教育力 - nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g01005/

- 会津温故知新-歴史に学び、明日に活かす。- https://www.tsurugajo.com/onkochishin/uta01.html

- 会津農書(会津)|日本農書全集 - ルーラル電子図書館 https://lib.ruralnet.or.jp/ns/mokuji2.php?19(1)

- 農書に学んだ堆肥づくり - 自然農法無の会 https://munokai.com/pages/farming-method

- 「会津農書」における耕作法の地域的性格 https://aue.repo.nii.ac.jp/record/6781/files/chiri501625.pdf

- 『会津農書』にみる麦の栽培と民俗 https://kanagawa-u.repo.nii.ac.jp/record/12968/files/02%20%E3%80%8E%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E8%BE%B2%E6%9B%B8%E3%80%8F%E3%81%AB%E3%81%BF%E3%82%8B%E9%BA%A6%E3%81%AE%E6%A0%BD%E5%9F%B9%E3%81%A8%E6%B0%91%E4%BF%97%20%E2%88%92%E9%9D%9E%E6%96%87%E5%AD%97%E8%B3%87%E6%96%99%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E8%BE%B2%E6%9B%B8%E3%83%BB%E9%A2%A8%E4%BF%97%E5%B8%B3%E2%88%92.pdf

- プレス発表資料1 - 福島大学 https://www.fukushima-u.ac.jp/news/Files/2024/12/190%20%281%29.pdf

- 出土木簡からたどる水稲在来品種の1300年 http://www.nohken.or.jp/NOGYOKENKUYU/No.34-2021/2021-11_nishiotoshihiko.pdf

- わが国近世までの牛馬飼養の歴史 下 - 日本農業研究所 http://www.nohken.or.jp/NOGYOKENKUYU/No.37-2024/2024-09_iwamoto.pdf

- 江戸期の会津地域の農の生活にみられる資源循環型生活 : 『会津農書』にみる自然との共生の姿 - J-Stage https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssdj/58/1/58_KJ00007296197/_article/-char/ja/

- マルイの有機肥料 - マルイ農協グループ https://www.marui.or.jp/shouhin/fertilizer/

- 食の循環を目指し、大量に排出される焼酎粕をリサイクル(雲海酒造 株式会社) https://www.mepo.or.jp/contents/wp-content/uploads/2025/03/4548jirei.pdf

- 平成28年度 九州沖縄農業試験研究推進会議 成果情報 - 農研機構 https://www.naro.go.jp/laboratory/karc/prefectural_results/files/28_5_01.pdf

- 農業研究成果情報 No.357(平成20年 7月)分類コード03-03 熊本県農林水産部 おからおよび焼酎粕 https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/101059.pdf

- 未利用資源堆肥化解説書(焼酎粕編)[PDFファイル/726KB] - 長崎県 https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2013/05/1367997728.pdf

- おからおよび焼酎粕を原料とする融合コンポストの製造および特性 - 農研機構 https://www.naro.affrc.go.jp/org/karc/seika/kyushu_seika/2007/2007315.html

- 会津と砺波の棒状農具の形態と機能 https://kanagawa-u.repo.nii.ac.jp/record/14150/files/05%20%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E3%81%A8%E7%A0%BA%E6%B3%A2%E3%81%AE%E6%A3%92%E7%8A%B6%E8%BE%B2%E5%85%B7%E3%81%AE%E5%BD%A2%E6%85%8B%E3%81%A8%E6%A9%9F%E8%83%BD%20%EF%BC%8D%E3%80%8E%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E8%BE%B2%E6%9B%B8%E3%80%8F%E3%81%A8%E3%80%8E%E7%A7%81%E5%AE%B6%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E8%AB%87%E3%80%8F%E3%81%AE%E8%BE%B2%E5%85%B7%E3%82%92%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%81%AB%EF%BC%8D.pdf

- 自立していた江戸時代の村社会!百姓が築いた自治の世界と村掟の実態 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ieqKFrsJCh0

- 【第五節 村極】 - ADEAC https://adeac.jp/tsurugashima-lib/text-list/d100010/ht041110

- 日本伝統農村の共済と村・五人組・百姓株式 ―近世農村の「潰百姓」防止対策― - JA共済総合研究所 https://www.jkri.or.jp/PDF/2015/sogo_72_toishi.pdf

- 近世の村とは何か 1 近世社会の基礎単位としての村 今日 http://www.s-kawano.net/s-kawano/%E8%BF%91%E4%B8%96%E3%81%AE%E6%9D%91%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8B.pdf

- 日本儒教の特徴 https://teapot.lib.ocha.ac.jp/record/7674/files/44_187-204.pdf

- 『会津農書』成立の背景を物語る史料 https://tbgu.repo.nii.ac.jp/record/930/files/08.pdf

- 会津農書に基づいた有機農業の生物多様性の評価 https://www.maff.go.jp/tohoku/kihon/attach/pdf/midori_gakuchare-31.pdf

- 地産地消協力農業者詳細情報 長谷川純一 - 会津若松市 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2013083000155/

- 【活動内容】会津農書のPR事業 - AIZU-CITY.NET https://www.aizu-city.net/nousyo/pr.htm

- 【長谷川純一さん】 会津伝統野菜のブランチツアー - 孫の手トラベル https://magonotetravel.co.jp/foodcamp/tour/817

- 人と種をつなぐ会津伝統野菜を守る会の活動の支援 https://yado-sustainable-action.jp/fukushima/

- 長谷川家 | 【会津春泥】あいづ自然栽培農家の会 https://aizu-shundei.com/hasegawa/