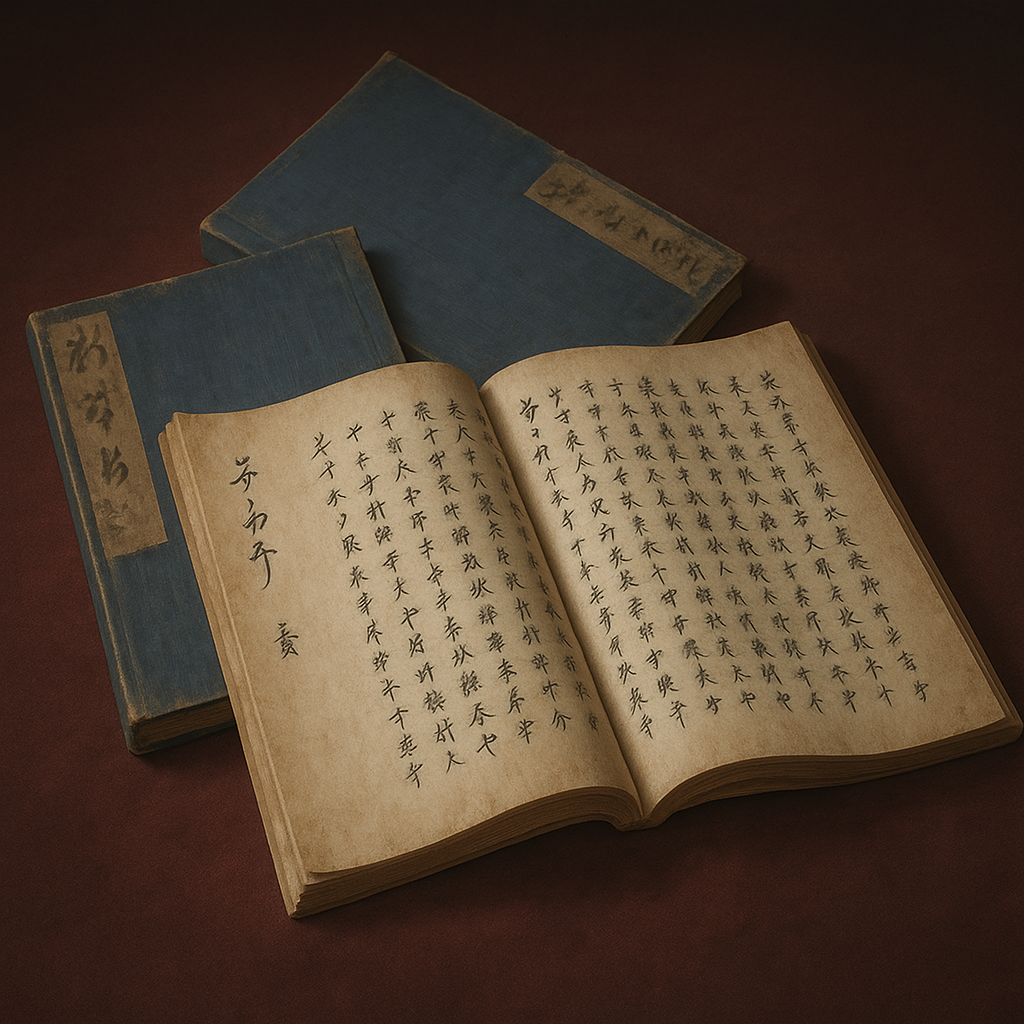

匠道奥秘巻

『匠道奥秘巻』は江戸初期の建仁寺流甲良家が伝えた建築秘伝書。戦国築城術を継承。城郭建築の軍事から権威象徴への変遷を映し、技術が口伝から体系化された歴史を示す。

『匠道奥秘巻』の深層:戦国時代の遺産と江戸建築の黎明

序論:『匠道奥秘巻』への探求

『匠道奥秘巻』は、利用者から提示された「江戸時代初期に記されたといわれる建築書。著者未詳。築城技術も含め、種々の建造物の建築法が記されているほか、匠の心得も書かれている」という情報を端緒とする、日本の建築史における重要な一断片である。本報告書は、この予備知識を検証し、その枠組みを遥かに超えて、『匠道奥秘巻』が単なる一冊の未知の書物ではなく、日本の建築技術体系、それを支えた大工流派、そして戦国から江戸へと至る激動の時代を映し出す文化遺産であることを多角的に論証するものである。

まず、調査の過程で明らかになった現代における同名の製品について、明確な区別を記しておく必要がある。今日、「匠道」という名称は、ワックス脱毛に関連する美容製品のブランド名としても存在する 1 。これは本稿が主題とする歴史的文献とは全く無関係であり、利用者の混乱を避けるため、本報告書が扱うのは、あくまで江戸時代に成立した建築伝書としての『匠道奥秘巻』に限定されることをここに明言する。

本報告書が解き明かす核心は、以下の三点に集約される。『匠道奥秘巻』は、江戸幕府の建築事業を支えた大工集団「建仁寺流」に伝わる秘伝書群の一部であること 2 。その技術と思想は、戦国時代の終焉期に活躍し、江戸城天守などの築城にも深く関与した大棟梁・甲良宗広を源流とすること 3 。そして、本書に秘められた技術は、戦乱の世に培われた実用的な築城術が、泰平の世の権威を象徴する壮麗な建築様式へと昇華していく歴史的転換の過程そのものを記録していることである。したがって、『匠道奥秘巻』を探求することは、一つの伝書を入口として、戦国末期から江戸初期にかけての日本の建築文化、技術史、そしてそれを支えた職人たちの世界を立体的に解き明かすことに他ならない。

第一章:『匠道奥秘巻』の正体 — 木割書と大工流派

『匠道奥秘巻』という書物の実像に迫るためには、まずそれが属する「木割書(きわりしょ)」という特異な文献群と、それらを伝承した大工流派の存在を理解する必要がある。本書は孤立した一冊ではなく、江戸時代の建築界を支配した巨大な技術者集団の知の体系の中に位置づけられる。

秘伝の書「木割書」とは何か:日本建築の設計原理

木割とは、日本の伝統木造建築において、建物の各部材の寸法を、ある基準となる寸法(モデュール)との比例関係によって体系的に決定する設計手法である 2 。この合理的な比例体系を用いることで、建物の規模が変わっても全体の調和を保ち、美しく堅牢な構造物を造り上げることが可能となった。この木割の技法を詳細に記した書物が「木割書」と呼ばれる 2 。

木割書は、単なる技術マニュアルではなかった。多くは各流派がその技術の正当性と権威の源泉として、門外不出の「秘伝書」として扱われ、師から選び抜かれた弟子へと一子相伝の形で受け継がれた 5 。そこには、具体的な寸法や工法のみならず、流派の歴史、建築儀礼、そして職人としての心構えといった、技術と精神の両面にわたる教えが凝縮されていた。日本全国には、現在約800点もの木割書が確認されており、その多様性は日本建築技術の地域性と奥深さを物語っている 6 。

江戸建築界の双璧:四天王寺流と建仁寺流

江戸時代、徳川幕府の公式な建築事業である「公儀作事(こうぎさくじ)」を担う作事方大棟梁の地位は、主に二つの大きな大工流派によって占められていた。平内(へいのうち)家が率いる「四天王寺流」と、甲良(こうら)家が率いる「建仁寺流」である 7 。この二大流派は、それぞれ異なる建築様式を得意とし、互いに競い合いながら江戸の建築界を牽引した。

四天王寺流は、日本の伝統的な建築様式である「和様(わよう)」を基盤としていた。その技術の集大成として、慶長13年(1608年)に平内政信によってまとめられた木割書が『匠明(しょうみょう)』である 5 。『匠明』は、門、社、堂、塔、殿屋の五巻からなり、現存する完備された木割書としては日本最古級のものとされ、和様建築の規範を示した 9 。

一方の建仁寺流は、鎌倉時代に中国から伝わった「禅宗様(ぜんしゅうよう)」(唐様とも呼ばれる)の建築を得意とした 7 。禅宗様は、構造的な合理性に加え、細部の緻密な装飾や力強い架構を特徴とする様式である。建仁寺流は、この禅宗様を基盤に独自の技術体系を築き上げ、その秘伝を『建仁寺派家伝書』などの一連の伝書にまとめた 5 。

|

項目 |

四天王寺流 |

建仁寺流 |

|

祖となる家 |

平内家 |

甲良家 |

|

得意とする様式 |

和様 |

禅宗様(唐様) |

|

代表的な木割書 |

『匠明』 |

『建仁寺派家伝書』 |

『匠道奥秘巻』の位置づけ:建仁寺流に伝わる一連の伝書群

『匠道奥秘巻』は、この建仁寺流、特に江戸を中心に活動した「江戸建仁寺流」の系譜に属する木割書の一つであると特定される 2 。現存が確認されている資料名として『匠道奥秘巻 塔之巻・堂宮雛形』という記述が存在することから 2 、本書が五重塔などの仏塔や、寺社の本堂、宮殿といった特定の建築類型に特化した設計図集(雛形)や木割の解説書であったことが強く示唆される。

利用者の初期情報にあった「著者未詳」という点は、この文脈の中で新たな意味を帯びてくる。これは特定の個人が一度に著作したというよりも、甲良家という大工棟梁の一族が、何世代にもわたって蓄積し、洗練させ、継承してきた流派全体の共有財産であったことの証左と解釈できる。すなわち、『匠道奥秘巻』は、建仁寺流の膨大な知識体系の頂点に位置する『建仁寺派家伝書』から特定の内容を抜粋・編集した抄本、あるいは弟子に特定の高度な技術を伝授するために特別に作成された教育用のテキストであった可能性が高い。

したがって、『匠道奥秘巻』は「孤立した一冊の謎の書」ではなく、「建仁寺流という巨大な技術者集団の知の体系を構成する一要素」なのである。その真価を理解するためには、本書を生み出した甲良家、そしてその初代棟梁が活躍した戦国末期という時代背景にまで遡る必要がある。

第二章:建仁寺流の棟梁 — 甲良家の系譜と功績

『匠道奥秘巻』に込められた技術と思想の源流をたどると、一人の傑出した大工棟梁に行き着く。建仁寺流の祖であり、甲良家の初代である甲良宗広(こうらむねひろ)。彼の生涯は、戦国の気風が色濃く残る時代から、徳川による泰平の世が確立される過渡期に完全に重なっており、その事績はまさに時代の要請そのものを映し出している。

流祖・甲良宗広:戦国の気風をまとう江戸初期の名工

甲良宗広は、天正2年(1574年)、近江国犬上郡甲良庄法養寺村(現在の滋賀県甲良町)に生まれた 12 。彼の生涯は、織田信長が天下布武を掲げていた時代に始まり、三代将軍家光の治世が盤石となった正保3年(1646年)に終わる 12 。これは、彼が戦国の世の実戦的な建築技術を体得しながら、新たな時代の支配者が求める「権威の建築」を創造していった人物であることを物語っている。

彼の出身地である近江国は、築城の名手として名高い藤堂高虎や、戦国大名の尼子氏発祥の地とも近く、古くから多くの技術者や武将を輩出した土地柄であった 14 。宗広もまた、若くしてその才能を発揮し、京都で活動を開始する。

宗広の事績:伏見城、江戸城天守から日光東照宮へ

宗広のキャリアは、天下人の城郭建築から始まる。慶長元年(1596年)、彼は豊臣秀吉が築いた伏見城の改修に携わったとされ、桃山文化の豪華絢爛な建築に触れる機会を得た 3 。この経験は、後の彼の作風に大きな影響を与えたと考えられる。

徳川家康にその腕を見出された後、宗広は活躍の場を江戸へ移す。そして慶長12年(1607年)、彼は徳川幕府の威信を天下に示す国家的な大事業、江戸城天守の造営に大棟梁として関与した 4 。この天守は、戦国時代を通じて発展してきた天守建築技術の集大成であり、その建設に宗広の持つ高度な技術が不可欠であったことを証明している。

宗広のキャリアの頂点であり、彼の建築家としての力量を最もよく示しているのが、寛永13年(1636年)に行われた日光東照宮の「御宮造替(ごぐうつくりかえ)」、すなわち大改築事業である 4 。ここで彼は、得意とする禅宗様を基盤としながら、極彩色の塗装と無数の精緻な彫刻を駆使し、壮麗かつ荘厳な霊廟建築群を創り上げた。この日光東照宮の様式は、以後の日本の神社建築の意匠に決定的な影響を与え、建築史上に一つの画期をなすものであった 12 。

|

年代(西暦/和暦) |

事績 |

建築の種類と意義 |

|

1596年(慶長元年) |

伏見城改修 |

城郭(豊臣政権の権威の象徴、桃山文化) |

|

1607年(慶長12年) |

江戸城天守造営 |

城郭(徳川幕府による天下普請の象徴) |

|

1632年(寛永9年) |

増上寺台徳院霊廟 |

霊廟(二代将軍秀忠の墓所) |

|

1636年(寛永13年) |

日光東照宮造替 |

社寺(神格化された家康の権威の可視化) |

|

1639年(寛永16年) |

寛永寺五重塔造営 |

仏塔(幕府の安寧を祈願する象徴的建築) |

幕府作事方大棟梁としての甲良家:世襲される技術と権威

寛永9年(1632年)、宗広は正式に江戸幕府の作事方大棟梁に就任する 12 。以降、甲良家はこの重要な役職を代々世襲し、平内家の四天王寺流とともに、幕府の建築事業を二分する権威として君臨した。これにより、甲良家が伝える建仁寺流の技術は、幕府の「公式様式」の一つとして確立された。その結果、『匠道奥秘巻』を含む一連の木割書は、単なる私的な技術伝書ではなく、幕府の権威に裏打ちされた公的な価値を持つに至ったのである。

甲良宗広のキャリアを俯瞰すると、一つの明確な流れが見えてくる。それは、戦国時代の「実戦的築城術」から、江戸時代の「権威の建築」への架け橋としての役割である。彼の初期の仕事は、伏見城や江戸城といった、軍事・政治の中枢である「城」であった。これらは、戦うための機能性と、敵を圧倒するための威容を兼ね備えた建築である。しかし、徳川による天下統一が成り、世が泰平になると、建築に求められる役割は大きく変化した。もはや実戦的な防御力よりも、幕府の絶対的な権威と、神格化された支配者の威光を、誰もが理解できる形で可視化する「見せるための建築」「祀るための建築」が重要となったのである。

宗広は、この時代の要求の変化に完璧に応えた。彼が江戸城天守で培った巨大木造建築の構造技術と、禅宗様が持つ荘厳で華麗な装飾表現力を融合させ、日光東照宮という新たな時代のイデオロギーを体現するシンボルを創り上げた。したがって、『匠道奥秘巻』に記された技術とは、戦国時代の技術的遺産を吸収し、それを江戸幕府の支配体制を正当化する芸術へと昇華させた、知恵と経験の結晶なのである。

第三章:建仁寺流の秘伝 — 『建仁寺派家伝書』と『匠道奥秘巻』

甲良家が代々守り伝えた建仁寺流の奥義は、単なる技術情報ではなかった。それは流派のアイデンティティそのものであり、神聖視されるほどの権威を帯びていた。その中核をなすのが、包括的な伝書である『建仁寺派家伝書』であり、『匠道奥秘巻』もまた、この神聖な知識体系の一部をなすものであった。

甲良家一子相伝の奥義:『建仁寺派家伝書』の全貌

甲良家に伝わる最も重要かつ体系的な木割書が、『建仁寺派家伝書』である 6 。これは全14冊からなる膨大な資料群で、現在は東京都立中央図書館に所蔵され、「江戸城造営関係資料(甲良家伝来)」の一部として国の重要文化財に指定されている極めて貴重な文化財である 8 。

その内容は、図面中心の他の木割書とは一線を画し、大部分が文章による詳細な解説で構成されている 16 。これは、単に部材の寸法比を示すだけでなく、その背後にある設計思想や理論までを言語化しようとする、高度な知的営為の産物であったことを示している。唐様、すなわち禅宗様の設計理論書としても優れた内容を持ち、18世紀初頭にはその体系が完成したと考えられている 7 。この『建仁寺派家伝書』こそが、建仁寺流の技術と知識の根幹をなすものであった。

『匠道奥秘巻』の具体像:『塔之巻』『堂宮雛形』などの内容

『匠道奥秘巻』は、この『建仁寺派家伝書』の系譜に連なる伝書の一つとして理解される 2 。現存する資料に『塔之巻』や『堂宮雛形』といった名称が見られることから 2 、その内容は、五重塔のような仏塔や、寺社の本堂、宮殿といった、特定の高度な技術を要する建築類型に特化したものであったと推測される。

「雛形」とは、建物の完成形を絵図で示し、そこに各部材の名称や木割に基づいた寸法比率を書き込んだ、いわば流派の設計規範を図解したものである。これを用いることで、複雑な建物の全体像と細部の納まりを、視覚的かつ正確に伝達することができた。『匠道奥秘巻』は、こうした雛形を中心に構成され、建仁寺流が手掛ける格式高い建物の設計法を具体的に示す役割を担っていたと考えられる。

技術を超えた教え:「匠の心得」と建築儀礼の重要性

建仁寺流の伝書が特異なのは、それが単なる技術情報に留まらなかった点にある。利用者情報にもあったように、そこには「匠の心得」が記されていた 17 。これは、技術者として持つべき倫理観、仕事に対する哲学、そして流派の伝統を背負う者としての誇りといった、精神的な教えが含まれていたことを示している。

さらに重要なのは、これらの伝書が建築儀礼の「マニュアル」としての側面を持っていたことである 17 。建物を建てるという行為は、単なる物理的な作業ではなく、土地の神を鎮め、天地の秩序と調和した神聖な空間を創造する行為と見なされていた。甲良家には、儀式の作法を記した『神拝式書(しんぱいしきしょ)』という専門の儀礼書も伝わっており 13 、技術と儀礼が不可分のものであったことがわかる。

この事実は、木割書がなぜ「秘伝」として扱われ、普段はみだりに開いてはならない「呪物のような扱い」をされたのか 17 という疑問に答えを与えてくれる。もし木割書が単なる技術マニュアルであったなら、より頻繁に参照され、広く共有されたはずである。しかし、それが厳重に封印されたのは、そこに記された内容が、単なる「情報」ではなく、流派の正当性と神聖性の根源であり、特別な力を持つと信じられていたからに他ならない。

木割とは、宇宙の秩序を地上に再現するための数理的な法則であり、儀礼はその神聖な行為を保証する手続きであった。寸法を一つ間違えることは、単なる施工ミスではなく、宇宙の調和を乱す禁忌であった可能性すらある。『匠道奥秘巻』の「奥秘」という言葉が示唆するのは、単に技術が秘密にされていたということだけでなく、その技術が宇宙観や宗教観と一体化した、深遠な「道」の奥義であったという事実である。したがって、「匠の心得」とは、この神聖な技術体系を扱う者に求められる、極めて厳格な資格要件だったのである。

第四章:戦国から江戸へ — 建仁寺流の建築意匠と築城技術

建仁寺流の技術と思想は、戦国時代の終焉と共にその役割を大きく変えた城郭建築において、最も劇的な形で発揮された。実戦の砦であった城は、泰平の世の政治的シンボルへと変貌を遂げ、その過程で建仁寺流が得意とした「禅宗様」の華麗な意匠が、新たな時代の権威を象徴するために不可欠な要素となったのである。

建仁寺流の様式基盤:「禅宗様」の起源と特徴

建仁寺流の技術的、意匠的な基盤は、鎌倉時代に中国・宋から禅僧たちによって伝えられた寺院建築の様式、「禅宗様(ぜんしゅうよう)」である 7 。この様式は、それまでの日本の建築(和様)とは一線を画す、構造的な合理性と装飾的な緻密さを併せ持っていた 18 。柱を細い「貫(ぬき)」で強固に連結し、柱の上だけでなく柱間にも組物を詰めるように配置する「詰組(つめぐみ)」、放射状に垂木を配する「扇垂木(おうぎだるき)」、そして独特の曲線を持つ「花頭窓(かとうまど)」などがその代表的な特徴である。

禅宗様意匠の詳解:権威と格式を象徴するデザイン

禅宗様のデザインは、単に美しいだけでなく、それぞれが構造的、象徴的な意味を持っていた。甲良宗広と建仁寺流は、これらの要素を巧みに組み合わせ、見る者を圧倒するような格式高い建築空間を創り出した。

|

意匠要素 |

概要 |

視覚的効果・役割 |

|

詰組(つめぐみ) |

柱の上だけでなく、柱と柱の間にも隙間なく組物を配置する技法 19 。 |

軒下を非常に華やかで重厚に見せる。構造的な堅固さを高めると同時に、権威と富を誇示する装飾となる 21 。 |

|

扇垂木(おうぎだるき) |

軒先の垂木を隅から放射状に配置する技法 18 。 |

優美で軽快な印象を与え、軒の深い反りを美しく見せる。和様の平行垂木とは対照的な動的表現。 |

|

花頭窓(かとうまど) |

窓の上部が火炎や花の蕾のような、頂部が尖った曲線で縁取られた窓 22 。 |

禅宗寺院の仏殿などで用いられた格式の高い窓。装飾性が高く、建物のファサードに優雅さと権威を与える 23 。 |

|

木鼻(きばな) |

柱を貫通する水平材(貫)の先端に施される彫刻。渦巻や若葉、動物の形などがある 18 。 |

構造材の末端を装飾的に処理する工夫。建物の細部に至るまで意匠的な配慮がなされていることを示す。 |

|

台輪(だいわ) |

柱の最上部を繋ぐ頭貫の上に、さらに乗せられる水平材 18 。 |

構造を安定させ、その上に詰組などの複雑な組物を整然と配置するための基盤となる。力強い水平線を強調する。 |

天守を飾る禅宗様:花頭窓に見る戦国城郭への応用

戦国時代の天守は、まず第一に軍事施設であった。しかし、織田信長の安土城以降、天守は領主の権威を天下に誇示する巨大なシンボルとしての性格を強めていく。そして徳川の世となり、大規模な合戦がなくなると、その象徴的側面は決定的なものとなった。この城郭建築の機能と意味の変容に、建仁寺流の禅宗様意匠は完璧に合致した。

その最も顕著な例が「花頭窓」の採用である。本来、禅宗寺院で用いられたこの格式高い窓は、権威の象徴として天守や櫓に積極的に取り入れられた。現存する国宝天守を見ても、彦根城では2階と3階に合計18もの花頭窓が用いられ 23 、犬山城 25 、松本城 22 、そして姫路城の乾小天守 26 など、いずれも最も目立つ最上階などに配され、天守の表情を優美に飾っている。これらの窓は、弓矢を射るための実用的な窓(矢狭間)や、防御を固めた格子窓とは明らかに異なり、その目的が実用性よりも、建物の美観と城主の格式を高めることにあったことを示している 24 。

実戦から儀礼へ:城郭建築における意匠の変遷と建仁寺流の役割

城郭建築への禅宗様意匠の導入は、城そのものの機能が、血なまぐさい「戦闘拠点」から、華やかな「政治的舞台」へと転換したことを雄弁に物語っている。戦国末期から江戸初期にかけて、城、特に天守は、戦闘の司令塔という役割から、藩の政庁であり、領民や他藩に対して藩主の権威を示すための「シンボルタワー」へとその性格を大きく変えた。この変化に伴い、建築に求められるデザインも、無骨な実用性から、見る者を圧倒する格式と文化的な洗練さへと移行したのである。

甲良宗広と彼が率いる建仁寺流は、この時代の要請に応えるための最適な「デザイン言語」を持っていた。禅宗様という、宗教的な権威と結びついた、複雑で華麗な建築様式を城郭建築に適用することで、武家の権力に文化的な正当性と神聖さのオーラをまとわせることに成功した。姫路城の乾小天守に残る花頭窓の部材が、豊臣秀吉が創建した頃の古材を再利用したものであるという伝承は 27 、安土桃山時代から続くこの流れを象徴している。

『匠道奥秘巻』に記された技術とは、まさにこの「権威の演出」のためのノウハウの集大成であった。それは、戦国という時代が終わり、新たな支配秩序が建築という形で可視化されていく、歴史の転換点そのものを記録した、極めて重要な史料なのである。

結論:『匠道奥秘巻』が語るもの

本報告書における詳細な調査の結果、『匠道奥秘巻』は、当初の情報にあったような「著者未詳の謎の建築書」という断片的な存在ではなく、江戸幕府の公式な建築事業を担った大棟梁・甲良家が、その流派の奥義として一子相伝で伝えた「建仁寺流」の技術と思想を伝える、体系的な知識群の一部であることが明らかになった。それは単なる建築技術の解説書に留まらず、流派の精神性や、建築にまつわる神聖な儀礼までをも含む、日本の職人文化の結晶であった。

本書に繋がる技術体系の祖である甲良宗広の生涯は、戦国時代の過酷な実戦の中で培われた築城術が、徳川による泰平の世における絶対的な権威の象徴としての建築へと、その姿を変貌させていく歴史の過渡期そのものであった。彼の事績は、伏見城や江戸城天守といった戦国の城郭から、日光東照宮という新たな時代の霊廟建築へと至る。この軌跡は、『匠道奥秘巻』に秘められた技術が、戦国の遺産を吸収し、それを江戸幕府の支配イデオロギーを体現する芸術へと昇華させたものであることを物語っている。

特に、禅宗様の意匠が天守建築に取り入れられた事実は、城の機能が軍事拠点から政治的シンボルへと移行したことを示す象徴的な出来事である。花頭窓に代表される装飾的な要素は、武家の権力に文化的な洗練と格式を与え、新たな支配秩序を可視化する上で決定的な役割を果たした。

最終的に、『匠道奥秘巻』が語るのは、一つの時代の終わりと、新たな建築文化の黎明である。戦国という視点からこの書物を読み解くとき、我々はそこに、戦乱を生き抜いた職人たちの知恵が、いかにして平和な時代の礎を築く力へと転換されていったかという、壮大な歴史の物語を見出すことができる。一つの伝書を深く探求することは、戦国から江戸へと至る日本の社会、政治、そして美意識のダイナミックな変遷を解き明かすための、貴重な鍵となるのである。

引用文献

- ABOUT | WAX TAKUMIDOU - STELLA JAPAN https://stella-takumidou.co.jp/official/about/

- 木割 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E5%89%B2

- 甲良屋敷跡 - 滋賀区 https://shiga-ku.tokyo/shiru/kora/

- 甲良宗広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E8%89%AF%E5%AE%97%E5%BA%83

- 建築工匠に見る教育・訓練のおーあーる https://orsj.org/wp-content/or-archives50/pdf/bul/Vol.31_07_423.pdf

- 新連載 木割の話 古典建築書の世界 http://www.jia-tokai.org/archive/sibu/architect/2008/03/kiwari.html

- 四天王寺流・建仁寺流建築の木割に関する比較研究 - 芝浦工業大学 建築学部 建築学科 https://www.arch.shibaura-it.ac.jp/multidatabases/multidatabase_contents/download/871/4a947bf9f3d9922c080f7819ab459961/1671?col_no=2&frame_id=795

- 江戸の職人発展史 https://www.token.or.jp/magazine/g200310/g200310_2.htm

- 匠明(しょうめい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8C%A0%E6%98%8E-79890

- 匠明の秘伝書 - 豆知識|寺院、神社の新築、改修、屋根(銅・チタン)、地震対策はカナメ https://www.caname-jisha.jp/cms/?p=1107

- 匠明 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%A0%E6%98%8E

- 甲良宗広(こうらむねひろ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B2%E8%89%AF%E5%AE%97%E5%BA%83-1074384

- 甲良豊後守宗廣記念館 | 滋賀県観光情報[公式観光サイト]滋賀・びわ湖のすべてがわかる! https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/1673/

- 湖東紀行 第2回 甲良町 - がんでんの館 http://gdn2425.jp/2010/01/21/491/

- 甲良豊後守宗広 - わくわく!日光の社寺たんけん https://www.nikko-syaji-tanken.jp/yukari/koura/01.html

- 6.建仁寺派家伝書 - 東京都立図書館 https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/collection/features/digital_showcase/047/06/index.html

- セミナー「奥会津地方の建築儀礼と番匠巻物」 - P_kan|庄司洋建築設計事務所 https://hifumiyo.com/2017/04/22/%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%80%8C%E5%A5%A5%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%84%80%E7%A4%BC%E3%81%A8%E7%95%AA%E5%8C%A0%E5%B7%BB%E7%89%A9%E3%80%8D/

- 寺院建築-禅宗様 https://www.eonet.ne.jp/~kotonara/ken-zenjyuyou.htm

- 特別編:国宝 円覚寺舎利殿 - ZENzine / 禅人 https://zenzine.jp/learn/architecture/9043/

- 軒と組物 - ひとかかえ大きな木 https://chounamoul.exblog.jp/9961306/

- 242 南北朝の建築技術 2 北朝の建築(2) - 日本じゃ無名?の取って置きの中国一人旅 https://songye.exblog.jp/25929538/

- 花頭窓(かとうまど)について - 国宝松本城を世界遺産に https://www.oshiro-m.org/%E8%8A%B1%E9%A0%AD%E7%AA%93%EF%BC%88%E3%81%8B%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%BE%E3%81%A9%EF%BC%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

- お城めぐりを楽しむための【彦根城の天守】を3つのポイントで解説! - 日本の城 Japan-Castle https://japan-castle.website/japanese/hikonecastle-tensyu/

- 【理文先生のお城がっこう】城歩き編 第46回 窓を開く - 城びと https://shirobito.jp/article/1514

- 犬山城天守の特徴3選。華頭窓、唐破風、真壁造。 https://www.takamaruoffice.com/inuyama-jyo/3features-inuyama-castle/

- 乾小天守 | 姫路城特別公開エキスパートガイド - お城めぐりFAN https://www.shirofan.com/shiro/kinki/himeji/special/inui_kotenshu.html

- 「姫路城は窓も面白いですよ」の巻 - 団員ブログ by 攻城団 https://journal.kojodan.jp/archives/2210