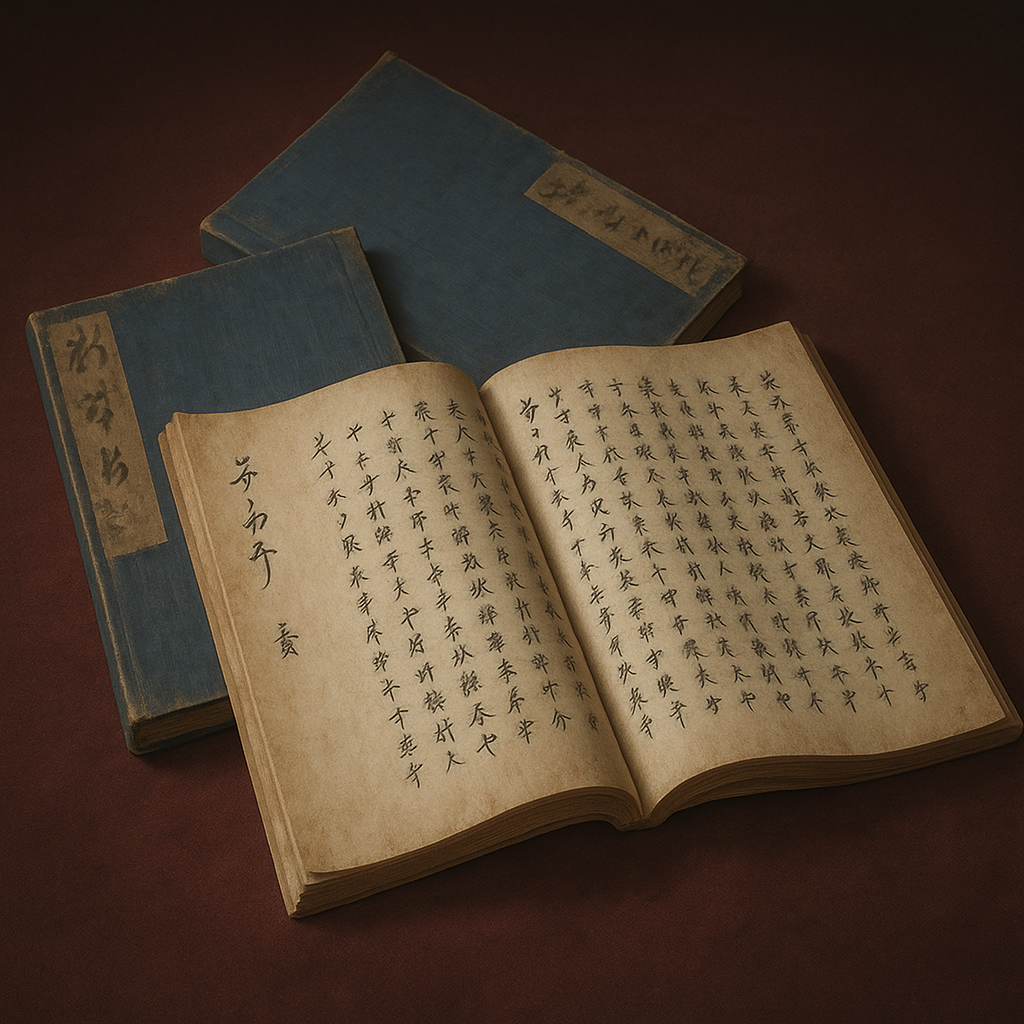

医方明鑑

戦国時代の名医、曲直瀬玄朔の『医方明鑑』は、李朱医学を基に臨床経験を集大成。後世方派の礎となり、日本の医学教育と医療体制に多大な影響を与えた。

『医方明鑑』の総合的研究 ― 戦国乱世における医学の灯火、曲直瀬玄朔の叡智 ―

序論:戦国医療の夜明けと曲直瀬一門の登場

戦国時代、それは約一世紀半にわたり日本列島が絶え間ない戦乱に明け暮れた、未曾有の動乱期である。この時代を語る時、我々の脳裏に浮かぶのは、勇猛果敢な武将たちの興亡や、城郭を巡る攻防、そして下剋上という社会秩序の流動であろう。しかし、その華々しい歴史の陰で、人々は戦傷だけでなく、衛生環境の悪化に伴う疫病の蔓延という、より日常的かつ深刻な死の脅威に晒されていた。当時の医療は、依然として祈祷や呪術といった超自然的な力に頼る側面を色濃く残しており、科学的・実証的な知見に基づく治療は、いまだ黎明期にあった 1 。

このような混沌とした時代状況の中、日本の医学史に燦然と輝く一つの潮流が生まれる。それが、曲直瀬道三(まなせ どうさん)を祖とし、その養嗣子である曲直瀬玄朔(まなせ げんさく)によって大成された「道三流医学」である。彼らは、それまでの観念論的な医療から脱却し、中国大陸からもたらされた最新の医学知識を基盤としながらも、日本の実情に合わせた独自の臨床医学を体系化した。その功績から、道三と玄朔は「日本医学中興の祖」と称され、後世の医学に計り知れない影響を与えた 1 。

本報告書は、この道三流医学の到達点の一つであり、二代目道三である曲直瀬玄朔の主著『医方明鑑(いほうめいかん)』に焦点を当てるものである。本書は単なる一冊の医書に留まらない。それは、戦国乱世という極限状況下で積み重ねられた膨大な臨床経験の集大成であり、来るべき泰平の世の医療の礎を築こうとした玄朔の叡智の結晶である。

なぜ、戦国という時代は道三や玄朔のような「名医」を必要としたのか。それは、個人の健康が、一族や領国の存亡に直結する極めて政治的な問題であったからに他ならない。戦国大名にとって、自身の健康維持はもちろんのこと、後継者たる男子の誕生と健やかな成長、そして領国経営を支える家臣団の生命を守ることは、最重要の経営課題であった。このような切実な社会的要請が、高度な医療技術を持つ専門家集団を、単なる職人から、大名と直接対話し、時にはその運命さえも左右する重要なパートナーへと押し上げたのである。曲直瀬一門の台頭は、医学の進歩という側面だけでなく、乱世の社会が実用的かつ高度な「知」を渇望していたことの力強い証左と言えよう。

本報告書では、まず『医方明鑑』が生まれた土壌である戦国時代の医療全体の概観から筆を起こし、次にその思想的源流である初代・曲直瀬道三の功績を辿る。そして、著者である玄朔の波乱に満ちた生涯と、彼のもう一つの金字塔である『医学天正記』に触れた後、本報告書の核心である『医方明鑑』そのものの書誌学的・内容的な徹底分析を行う。さらに、本書が後世に与えた影響、そしてユーザーの関心事である「屠蘇白散」との関連性を考察し、最後にその歴史的価値を総括することで、戦国時代という視点から『医方明鑑』の全貌を明らかにすることを目的とする。

第一章:戦国時代の医療概観

『医方明鑑』という医学書が持つ革新性を理解するためには、まずそれが生まれた時代の医療がどのような状況にあったのかを把握する必要がある。戦国時代の医療は、決して一枚岩ではなく、多様な担い手と治療法が混在する、複雑な様相を呈していた。曲直瀬一門が確立した内科的アプローチは、その中の一つの潮流であり、それとは異なる専門性を持つ医療者たちもまた、乱世の需要に応えるべく活動していた。

医師の身分と役割

現代のように国家による免許制度が存在しなかった戦国時代において、「医師」になるための道は多様であった。最も一般的だったのは、武士の家格と同様に、医師の家業を子や一族が継承する世襲制であった。医師の家に生まれた者は、幼少期から父祖の指導のもとで医学の基礎知識と実践的な技術を学んだ 4 。一族外の者が医師を目指す場合は、既存の医師に弟子入りする徒弟制度が一般的であったが、その修業年限や教育内容は師によって様々であった 4 。

このような状況下では、医師の知識や技術レベルは玉石混淆とならざるを得なかった。一方で、医師の社会的立場は多様化していた。最も高い地位にあったのは、天皇や将軍、有力大名に仕える「お抱え医師(御典医)」であった。彼らは大名家の一員や重臣の診療を担当し、俸禄を得て安定した身分を保障される一方、主君の健康という重大な責任を負っていた 4 。曲直瀬道三・玄朔親子は、その最高峰に位置する存在であった。

その他にも、古くからの伝統を持つ寺院に所属し、民衆の治療にもあたった「僧医」や、特定の専門分野で名を知られた医師、そして戦場という特殊な環境で活躍する専門医など、様々な立場の医師たちが存在した 5 。彼らは、それぞれの立場で、戦乱に苦しむ人々の生命を支えていたのである。

戦陣の医療:「金瘡医」の専門性

戦国時代という時代を最も象徴する医療者がいるとすれば、それは「金瘡医(きんそうい)」であろう。金瘡とは刀傷を意味し、金瘡医は刀剣や槍、矢、そして新たに伝来した鉄砲による戦傷の治療を専門とする外科医集団であった 5 。彼らの起源は南北朝時代の戦乱期にまで遡り、戦闘に従事した僧侶が負傷者の治療にあたったのが始まりとされる 7 。

金瘡医の治療は、極めて実践的であった。止血、洗浄、縫合(あるいは膠を塗った紙片を貼る日本独自の方法)、そして膏薬の塗布といった一連の処置に加え、骨折の治療も行った 5 。彼らの技術は徒手空拳のものではなく、各流派が独自の秘伝の処方を有していたことで知られる。例えば、「善鬼流」は「白朝散」という処方を、「伴越前流」は「太白散」という処方を特徴とし、これらの内服薬を駆使して治療効果を高めようと試みた 7 。これは、様々な疾患に対して理論的な処方を組み立てた曲直瀬流の内科学とは対照的に、特定の状況(戦傷)に特化した、実践的かつ経験的な医療体系であった。

戦国時代の医療は、このように曲直瀬流に代表される体系的な「内科」と、金瘡医に代表される実践的な「外科」という、二つの大きな潮流が存在したと見ることができる。両者は活躍の場も求められる技術も異なり、直接的な交流は限定的であったと考えられる。しかし、興味深いことに、内科医の筆頭である曲直瀬玄朔が、文禄元年(1592年)の朝鮮出兵に従軍し、かの地で毛利輝元らの治療にあたったという記録が残っている 1 。これは、当代随一の内科医が、戦陣という外科の領域に足を踏み入れた稀有な事例であり、内科と外科の技術が交差する可能性を示唆している。

やがて、豊臣秀吉による天下統一、そして江戸幕府の成立によって戦乱の世が終わりを迎えると、金瘡医の役割も変化を遂げる。戦傷治療の需要が減少する一方で、彼らが培った外科的技術、特に止血や創傷処置の知識は、出産を助ける産科の領域へと応用されていった 6 。これは、医療技術が社会の平和と安定に応じてその役割を柔軟に変化させていく様を示す、象徴的な出来事であった。

第二章:日本医学中興の祖、曲直瀬道三と啓迪院

『医方明鑑』の深い理解のためには、その思想的・学問的基盤を築いた初代・曲直瀬道三(諱は正盛)の功績を避けて通ることはできない。彼は単なる名医ではなく、日本の医学を新たなステージへと引き上げた偉大な改革者であった。その功績は、最新医学の導入、独自理論の確立、そして教育システムの創設という三つの側面に集約される。

田代三喜と「李朱医学」の導入

室町時代後期、日本の医学界は大きな転換期を迎えていた。そのきっかけを作ったのが、医師・田代三喜(たしろ さんき)である。彼は当時、中国大陸を支配していた明に渡り、約10年間にわたって最新の医学を学んだ 9 。彼が日本に持ち帰ったのが、金・元時代の中国で発展した「金元医学」、特に李東垣(り とうえん)と朱丹渓(しゅ たんけい)の学説、いわゆる「李朱医学」であった 11 。

李朱医学は、それまでの医学とは一線を画す革新的なものであった。陰陽五行説などの古代からの理論を、より臨床レベルで応用可能な形に発展させ、特に人体のエネルギー(気)や栄養を補い、身体を内側から立て直す「補養」の考え方を重視した 12 。この滋養・強壮を主体とする思想は、戦乱で疲弊した人々の心身の状態とも合致し、日本で広く受け入れられることとなる 13 。

永正4年(1507年)に京都で生まれた曲直瀬道三は、若くして仏門に入り、やがて学問を志して下野国(現在の栃木県)の足利学校に学んだ 2 。ここで医学への関心を深めた彼は、関東で名声を博していた田代三喜と出会い、その門下に入る 3 。道三は三喜のもとでこの李朱医学を徹底的に修得し、それが後の道三流医学の揺るぎない理論的支柱となったのである。

道三の医学思想:「察証弁治」の確立

天文15年(1546年)、京都に戻った道三は還俗して医業に専念し、たちまちその名声を高めていく 3 。彼の医学が当代の他の医師と一線を画していたのは、単に最新の知識を持っていたからだけではない。彼は、それまでの呪術的・観念論的な医療を排し、徹底した実証主義に基づいた医療体系を日本で初めて確立しようとしたのである 3 。

その核心的理念が「察証弁治(さっしょうべんち)」である 18 。これは、「患者を注意深く診察して病の証(あかし)を明らかにし、その証に基づいて治療方針を決定し、実行する」という、現代の医療にも通じる極めて合理的かつ体系的な診断・治療プロセスを意味する。彼は、視覚で観察する「望診」、聴覚・嗅覚を用いる「聞診」、患者に質問する「問診」、そして脈に触れて診断する「切診」という四つの診察法(四診)を駆使して病因を正確に突き止め、患者の年齢、性別、体質、生活環境などを考慮した上で、臨機応変な治療を行った 20 。

この「察証弁治」の思想と、三十余年に及ぶ臨床経験を集大成したのが、彼の主著『察証弁治啓迪集』(通称『啓迪集』)である 21 。全8巻からなるこの大著は、元亀2年(1571年)に成立し、その3年後の天正2年(1574年)、時の正親町天皇に献上された 21 。天皇はこれを高く評価し、五山の碩学・策彦周良に序文を作らせたという 21 。『啓迪集』は、中国の古典医書を引用しつつも、道三独自の実証的な視点で再構成されており、日本の医学を中国医学の単なる模倣から、独自の発展へと導く第一歩となった記念碑的著作である 23 。

日本初の私設医学校「啓迪院」

道三の功績は、優れた臨床医、あるいは著述家としてに留まらない。彼が日本医学史において不滅の地位を確立したのは、後進を育成するための教育システムを創設した点にある。彼は京都に日本初とも言われる私設の医学校「啓迪院(けいてきいん)」を設立し、組織的な医学教育に乗り出した 16 。

それまでの医学教育が、師から弟子への個人的な技術伝承、すなわち徒弟制度に依存していたのに対し、啓迪院はより開かれた教育機関であった。一説には門人は三千人にも及んだと言われ 25 、ここから多くの優れた医師が巣立ち、道三流医学が日本全国へと広まっていく拠点となった。

啓迪院における教育は、極めて実践的であったことが知られている。道三が門人に与えたとされる五十七ヶ条の心得には、難解な道徳的説教はほとんどなく、医師としての実践的な心構えが記されていた。その第一条にただ一言、「慈仁」とだけ掲げられていたことは、彼の医療に対する根本姿勢を象徴している 2 。

田代三喜が李朱医学という最新の「知」の輸入者であったとすれば、道三はそれを日本の土壌に合わせて再編した「編集者」であり、体系化した「理論家」、そして次代に伝える「教育者」であった。彼は、輸入された知識という「素材」を、『啓迪集』という「教科書」にまとめ上げ、啓迪院という「学校」で教え、多くの「卒業生」を社会に送り出した。この一連の活動は、単なる医療技術の伝承ではなく、「知」を再生産し、社会に広く普及させるためのシステムそのものを構築する、という画期的な事業であった。『医方明鑑』は、この偉大なシステムが生み出した、最も重要な成果の一つなのである。

第三章:二代目道三、曲直瀬玄朔の生涯と業績

『医方明鑑』の著者である曲直瀬玄朔(諱は正紹、号は東井)は、偉大な初代・道三の後継者として、その教えを継承・発展させ、道三流医学を盤石のものとした人物である。彼の生涯は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての激動の日本史と深く交錯しており、その業績は当代随一の臨床医としての卓越した技量と、時代の変化を冷静に見つめる記録者としての優れた資質に裏打ちされている。

初代道三との関係:甥から養嗣子へ

玄朔は天文18年(1549年)、京都に生まれた 2 。彼は初代道三の実子ではなく、道三の妹の子、すなわち甥にあたる 2 。道三には男子がいたものの早世したため、その才能と人柄を見込んだ道三は、天正11年(1583年)頃、35歳になっていた玄朔を養嗣子として迎え、曲直瀬家の家督と「道三」の名を継がせた 2 。これは、単なる血縁の近さだけでなく、実力と将来性を見極めた上での後継者指名であったことを物語っている。玄朔は幼少期より伯父である道三のもとで薫陶を受け、その医学の神髄を吸収していった 16 。

宮廷と武家社会に跨る活躍

二代目道三を襲名した玄朔の名声は、たちまち天下に轟くこととなる。その名を決定的にしたのが、天正11年(1583年)の正親町天皇の治療であった。当時、天皇は中風(現代の脳血管障害に相当する症状)に倒れ、危篤状態にあった 30 。他の侍医たちが匙を投げる中、玄朔が治療にあたり、見事に快復させたのである 1 。この功績により、玄朔は医師としての最高位である法印に叙せられ、朝廷から「延命院」(後に延寿院に改める)という院号を賜った 16 。

この一件以降、玄朔は朝廷の厚い信任を得ると同時に、武家社会の最高権力者たちからも次々と招聘されるようになる。文禄2年(1593年)には、関白・豊臣秀次の喘息発作を治療して著効をあげ、その侍医となった 2 。また、慶長13年(1608年)には、江戸幕府二代将軍・徳川秀忠の病を治すために江戸へ招かれ、城内に邸宅を賜っている 1 。以後、玄朔は寛永8年(1631年)に83歳で没するまで、京都と江戸を往復し、朝廷と幕府の両方に仕えるという、前例のない多忙な日々を送った 2 。

日本最古のカルテ『医学天正記』

道三が「理論家・教育家」としての側面が強いのに対し、玄朔の業績は、圧倒的に「臨床」の現場に根差している。そのことを何よりも雄弁に物語るのが、彼の著した『医学天正記』である 30 。

この書は、玄朔が28歳であった天正7年(1579年)から58歳までの30年間にわたる診療記録を整理・編纂したものであり、日本最古のカルテ(医案)と高く評価されている 33 。その内容は驚くほど詳細かつ体系的である。中風から麻疹に至る60種類の病気ごとに章が立てられ、患者の実名、年齢、身分、病状、診察年月日、処方した薬剤、そしてその後の経過までが、日記風の筆致で克明に記録されている 33 。

特筆すべきは、その患者層の広さである。正親町天皇や後陽成天皇といった皇族から、織田信長、豊臣秀吉、毛利輝元、徳川家康といった歴史上の著名人、さらには名もなき庶民に至るまで、数多くの症例が収められている 31 。これは、玄朔の診療が特定の階級に留まらなかったことを示すと同時に、当時の医療事情や社会状況を知る上でも第一級の歴史史料となっている。彼は、患者一人ひとりの体質や性格、生活習慣までを把握し、いわばオーダーメイドの治療を施していたとされ、その臨床家としての深い洞察力が窺える 33 。『医学天正記』は、玄朔が日々の膨大な臨床経験を単に消費するのではなく、それを記録・分析し、次代の医療に活かそうとした、彼の几帳面な性格と科学的な精神の現れであった。

政治的動乱との関わり:秀次事件と配流

当代随一の名医として栄華を極めた玄朔であったが、その生涯は決して平坦なものではなかった。彼を最大の危機が襲ったのは、文禄4年(1595年)のことである。主君として仕えていた関白・豊臣秀次が、叔父である太閤秀吉から謀反の疑いをかけられ、高野山で自害を命じられるという「秀次事件」が勃発した。この時、秀次の侍医であった玄朔も連座を問われ、常陸国(現在の茨城県)の大名・佐竹氏のもとへ配流の身となったのである 31 。

この突然の失脚は、玄朔にとって大きな苦難であったに違いない。興味深いことに、『医学天正記』には、この配流中に玄朔自身が「肺癰」(肺炎に相当する急性呼吸器疾患)を患い、それを自らの知識で治療したという記録が残されている 35 。この経験は、栄光の頂点から一転して死の淵を覗き込んだ彼に、医師として、また人間として、さらなる深みを与えた可能性がある。約2年後、秀吉の死によって赦免された玄朔は京に戻り、再び医学の道に邁進することとなる。この波乱万丈の人生経験こそが、単なる理論書ではない、血の通った実践の書としての『医方明鑑』を生み出す土壌となったと言えるだろう。

表1:曲直瀬玄朔 年表

|

西暦 (元号) |

玄朔の年齢 (数え) |

玄朔の動向・業績 |

日本の主な出来事 |

|

1549年 (天文18) |

1歳 |

京都にて誕生 2 。 |

|

|

1579年 (天正7) |

31歳 |

この頃より『医学天正記』の記録を開始 33 。 |

|

|

1582年 (天正10) |

34歳 |

法眼に叙せられる 2 。 |

本能寺の変。 |

|

1583年 (天正11) |

35歳 |

正親町天皇の中風を治療し快復させる 16 。養嗣子となり二代目道三を襲名 16 。 |

賤ヶ岳の戦い。 |

|

1586年 (天正14) |

38歳 |

法印に昇進し、「延命院」の号を賜る 27 。 |

豊臣秀吉、太政大臣に就任。 |

|

1592年 (文禄1) |

44歳 |

豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄の役)に従軍 2 。 |

|

|

1593年 (文禄2) |

45歳 |

帰国。関白・豊臣秀次の喘息を治療 2 。 |

|

|

1594年 (文禄3) |

46歳 |

養父・初代道三が死去 3 。 |

|

|

1595年 (文禄4) |

47歳 |

豊臣秀次事件に連座し、常陸国へ配流される 35 。 |

|

|

1597年 (慶長2) |

49歳 |

赦免され、京へ戻る。院号を「延寿院」に改める 16 。 |

|

|

1600年 (慶長5) |

52歳 |

|

関ヶ原の戦い。 |

|

1603年 (慶長8) |

55歳 |

|

徳川家康、征夷大将軍となり江戸幕府を開く。 |

|

1608年 (慶長13) |

60歳 |

二代将軍・徳川秀忠の病を治療するため江戸へ招かれる 2 。 |

|

|

1623年 (元和9) |

75歳 |

『医方明鑑』が成立したとされる 36 。 |

|

|

1632年 (寛永8) |

83歳 |

12月10日、江戸にて死去 27 。 |

|

第四章:『医方明鑑』の徹底解剖

本報告書の中心となる本章では、曲直瀬玄朔の主著『医方明鑑』そのものを、書誌学的な側面、具体的な内容、そして背景にある医学思想という三つの角度から徹底的に分析する。本書は、戦国時代の臨床経験を、来るべき泰平の世の医師たちが活用できるよう体系化した、画期的な医学教科書であった。

第一節:書誌学的考察

成立年代と背景

『医方明鑑』の成立年代については、元和九年(1623年)とする説が有力である 36 。この年は、大坂夏の陣(1615年)から8年が経過し、徳川幕府による支配体制が確立して世の中が急速に安定へと向かっていた時期にあたる。戦乱が終わり、社会が新たな秩序を模索する中で、医学の世界においても、戦場で培われた実践的な知識や個々の医師が持つ経験知を、より普遍的で体系的な学問へと昇華させ、後進に伝えていく必要性が高まっていた。玄朔が晩年にこの大著を編纂したのは、こうした時代の要請に応え、自らが持つ知識と経験を次代に遺そうとする強い意志の表れであったと考えられる。

書名の意味と異名

本書の正式な書名は、写本や版本によっていくつかのバリエーションが見られる。『医方明鑑』という書名は、「医術の方法(医方)を、明らかに照らし出す鏡(明鑑)」という意味であり、本書が難解な理論書ではなく、臨床の現場で役立つ実践的な手引書としての性格を持つことを示している 36 。

また、『医法明鑑』という表記も広く用いられている 37 。さらに、巻頭の見返しなどには『延寿医院東井先生類編医方明鑑』といった詳細な書名が記されている場合もある 37 。ここでいう「延寿医院」は、前述の通り正親町天皇の治療の功績により玄朔が賜った院号であり、「東井」は彼の号である。これらの名称は、本書が曲直瀬玄朔という一個人の責任において編纂された著作であることを明確に示している。

諸本と伝来

『医方明鑑』は、玄朔の没後もその価値を高く評価され、繰り返し書写・刊行された。現存する版本として特に知られているのは、寛永13年(1636年)に京都の書肆である村上平樂寺から刊行されたものである 37 。

また、写本の中には極めて由緒ある伝来を持つものも存在する。例えば、日本の国立公文書館が所蔵する一揃い(全25冊)は、室町時代末期に書写された部分を基礎とし、欠損部分を江戸時代初期の写本で補ったものである 39 。この写本は、まず江戸後期の儒学者・市野迷庵(いちのめいあん)の所蔵となり、その後、当代を代表する考証学者・狩谷棭斎(かりや えきさい)、そして医師であり考証家でもあった渋江抽斎(しぶえ ちゅうさい)という、当代一流の知識人たちの手を経てきた 39 。最終的に明治19年(1886年)に明治政府が購入したものであり、本書が江戸時代を通じて、いかに多くの学者や医師たちから重要な典籍として扱われてきたかを物語っている。

第二節:構成と内容

『医方明鑑』は、極めて体系的な構成を持つ医学書である。その最大の特徴は、病気の症状や部位に応じて章立てされ、それぞれの疾患について診断法から治療法、具体的な処方までを網羅的に解説している点にある。京都府立医科大学附属図書館所蔵の版本(4巻本)によれば、その内容は以下のようになっている 36 。

- 巻一: 「中風」の項目から始まる。戦国武将であった上杉謙信が「卒中風」で倒れたとされる逸話があるように 40 、中風(現代の脳血管障害やそれに伴う麻痺など)は、当時、生命を脅かす重大な疾患として恐れられていた。その他、頭痛、眩暈(めまい)など、主に上半身や神経系に関連する13種類の疾患が扱われている 36 。

- 巻二: 「虚損」を筆頭に、32種の疾患を解説する 36 。虚損とは、現代でいう慢性疲労や消耗性疾患、あるいは免疫力の低下した状態を指す包括的な概念である。戦乱や過酷な労働、栄養不足などが原因で多くの人々がこの状態に苦しんでいたと考えられ、滋養・強壮を重視する李朱医学の真骨頂が発揮される分野であった。その他、咳嗽(せき)や喘息といった呼吸器系の疾患もこの巻で扱われる。

- 巻三: 「眼目」をはじめ、耳、鼻、咽喉、歯といった、特定の器官・部位に関する12種の疾患をまとめている 36 。

- 巻四: 本書の構成の中で特に注目すべき巻であり、「婦人門」と「小児門」の二部構成となっている。婦人門では54種、小児門では51種もの病症が挙げられ、極めて詳細な解説がなされている 36 。家の存続が至上命題であった武家社会において、跡継ぎとなる子を産み、健やかに育てることは極めて重要な課題であった。婦人科と小児科にこれだけ多くの紙幅が割かれていることは、『医方明鑑』が当時の社会の切実なニーズに的確に応えようとしていたことの証左である。

このように、『医方明鑑』は、全身にわたる内科疾患から婦人科・小児科までを網羅し、症状別に検索・参照することが可能な、非常に実践的な臨床マニュアルとして設計されていた。

第三節:医学思想と治療法

李朱医学の継承と日本的展開

『医方明鑑』の記述の根底には、初代道三が導入し、玄朔が受け継いだ「李朱医学」の思想が流れている。本文中では、金元医学の大家である劉河間(りゅう かかん)、李東垣、朱丹渓らの諸説が頻繁に紹介・引用されており、本書がこの学問的系譜の上に成り立っていることは明らかである 36 。

しかし、玄朔の功績は、単に中国の医学理論を忠実に紹介した点にあるのではない。彼は、それらの理論を鵜呑みにするのではなく、自らの膨大な臨床経験を通して取捨選択し、日本の気候・風土や日本人の体質に合わせて応用・発展させた。ある解説では、玄朔が「李朱医学を元にしながらも日本に合った医療を進め道三流を確立させた」と評されているが 36 、まさにこの「日本化」こそが、玄朔の医学、ひいては『医方明鑑』の最大の特質であった。中国から輸入された普遍的な医学理論と、日本の具体的な臨床現場で得られた知見とを融合させ、より実践的で効果的な治療法を追求する姿勢は、その後の日本の漢方医学の発展の方向性を決定づけるものとなった。

道三の『啓迪集』との比較

『医方明鑑』の性格をより明確にするためには、養父・道三の主著『啓迪集』と比較することが有効である。『啓迪集』は、道三が中国の古今の代表的医書64部を選び、その主要部分を抜粋・解説した、いわば医学理論のアンソロジーであり、リファレンスブックとしての性格が強い 20 。その目的は、日本に不足していた体系的な医学理論の基礎を提示することにあった。

これに対し、『医方明鑑』は、理論の解説よりも、個々の疾患に対する具体的な診断法と治療法、そして処方の提示に重点が置かれている。つまり、道三が「察証弁治」という普遍的な「方法論」を確立したのに対し、玄朔はその方法論を用いて、中風、虚損、婦人病といった個別の「症例」を如何に治療すべきかという「実践マニュアル」を編纂したのである。

この関係性は、道三の啓迪院で始まった組織的な医学教育が、玄朔の時代に『医方明鑑』という標準テキストを得て、一つの完成形に達したことを示唆している。本書の体系的な構成、具体的な内容、そして平和な時代の到来という背景を総合的に勘案すると、本書が特定の個人に秘伝を伝えるための書ではなく、広く後進の医師たちを教育するための「教科書」として編纂された意図が浮かび上がってくる。『医方明鑑』は、戦国時代の動的な臨床経験を、来るべき江戸泰平の世の医師たちが学べるように静的な学問体系へと結晶化させた、画期的な医学教科書であり、その後の江戸時代の医学(後世方派)の展開における原点となったのである。

表2:曲直瀬道三と曲直瀬玄朔の主要著作比較

|

項目 |

『啓迪集』 (察証弁治啓迪集) |

『医学天正記』 |

『医方明鑑』 |

|

著者 |

曲直瀬道三 (初代) |

曲直瀬玄朔 (二代) |

曲直瀬玄朔 (二代) |

|

成立年頃 |

1571年 (元亀2) 21 |

1579年 (天正7) 以降の記録を編纂 33 |

1623年 (元和9) 説が有力 36 |

|

内容 |

中国の古典医書64部を引用・解説し、病状ごとに体系化 20 。 |

30年間にわたる345症例の診療記録。患者の実名、病状、処方などを詳細に記述 31 。 |

中風から婦人科・小児科まで、疾患別に章立てし、診断法・治療法・処方を詳述 36 。 |

|

目的・性格 |

理論書・リファレンスブック。 「察証弁治」という医学思想の体系的提示 19 。 |

臨床記録・カルテ。 個々の診療経験の忠実な記録と分析 30 。 |

教科書・臨床マニュアル。 体系化された知識を後進に伝えるための実践的手引書。 |

|

位置づけ |

道三流医学の 理論的基礎 を確立。 |

玄朔の 臨床経験の源泉 を記録。 |

道三流医学の 実践的集大成 。 |

第五章:『医方明鑑』の歴史的意義と影響

『医方明鑑』が刊行されたことは、単に一冊の優れた医学書が世に出たという以上の、深い歴史的意義を持っていた。本書は、曲直瀬一門の医学的権威を不動のものとし、その後の日本の医学界の潮流を決定づけ、さらには江戸幕府の医療体制にまで影響を及ぼす、大きな画期となったのである。

曲直瀬流医学(後世方派)の確立

『医方明鑑』に示された医学体系、すなわち李朱医学を基礎とし、日本の実情に合わせて発展させた道三・玄朔の医学は、やがて「後世方派(ごせいほうは)」と呼ばれる一大潮流を形成する 10 。これは、後に『傷寒論』などの古典研究に重きを置く「古方派」が登場した際、それと対比する形で名付けられた呼称である。『医方明鑑』は、この後世方派の基本文献、いわばバイブルとして、江戸時代初期から中期にかけての医師たちに広く読まれ、幾度も版を重ねた 36 。本書によって、曲直瀬流の診断法や処方が標準化され、全国の医師たちにとっての共通の知識基盤が形成されたのである。

弟子たちへの影響

曲直瀬玄朔は、初代道三が創設した啓迪院の主宰者としても、多くの後進の育成に尽力した 2 。彼の門下からは、数多くの優れた医師が輩出されたが、その筆頭として挙げられるのが岡本玄冶(おかもと げんや)である 2 。玄冶は啓迪院で玄朔に学び、その才能を認められて頭角を現した 2 。後に彼は、三代将軍・徳川家光に召し出されて侍医となり、江戸に広大な屋敷を拝領した。その屋敷跡は、現代の東京・日本橋に「玄冶店(げんやだな)」という地名としてその名を残している 41 。

岡本玄冶をはじめとする弟子たちの活躍の背景には、『医方明鑑』のような体系化されたテキストの存在が極めて大きかったと考えられる。師から直接口伝で学ぶだけでなく、標準化された教科書を通じて学問体系の全体像を把握し、自らの臨床に応用することができたからである。玄朔は、著作を通じて、自らの知識と経験を、時と場所を超えて弟子たちに伝えることを可能にしたのである。

今大路家による幕府典薬頭世襲の礎

曲直瀬玄朔の功績は、医学界に留まらず、一族の社会的地位を飛躍的に高めることにも繋がった。玄朔の長男(三代目道三)は、天正20年(1592年)、後陽成天皇から「今大路(いまおおじ)」という新たな家名を賜った 42 。これ以降、曲直瀬家の本流は今大路家を名乗るようになる。

そして、江戸幕府が開かれると、今大路家はその医学的権威と徳川家への貢献を背景に、幕府の医療を司る最高の役職である「奥医師」の中でも筆頭の地位を占めることになった。特に、宮中の典薬寮の長官に由来する「典薬頭(てんやくのかみ)」という官職は、同じく名門医家であった半井(なからい)家と共に、今大路家が代々世襲する特権的な地位となったのである 3 。江戸城の堀には、今大路家の屋敷があったことに由来する「道三堀」という名が付けられるほど、その権勢は絶大なものであった 45 。

この今大路家による幕府医療の中枢掌握は、一夜にして成ったものではない。初代道三が戦国の権力者たちの信頼を得、二代目玄朔が天皇と将軍の両方から絶対的な信任を受け、『医方明鑑』などを通じてその医学体系の優位性を学問的に証明した、という二代にわたる着実な布石があったからこそ可能となったのである。

戦国時代において、医師の評価はあくまで個人の卓越した技量に依存していた。しかし、社会が安定し、恒久的な統治機構が求められる江戸時代に入ると、知識や技術は体系化され、「家」や「流派」として組織的に継承されることが重要視されるようになる。今大路家が典薬頭を世襲したことは、その象徴的な出来事であった。『医方明鑑』は、単なる一冊の医学書ではない。それは、曲直瀬一門が築き上げた知的財産であり、その後の「今大路家」という医学の名門の権威を保証する、いわば学問的な「証書」でもあった。本書の刊行は、日本の医学が、個人の「術」から、家の権威と結びついた「学」へと転換する、時代の大きな節目を告げるものであったと言えよう。

第六章:特論:屠蘇白散と曲直瀬玄朔

ユーザーが当初から関心を寄せていた「屠蘇白散」は、一見すると『医方明鑑』という医学の専門書とは少し毛色の異なる、儀礼的・文化的な側面の強い薬である。しかし、この薬の歴史的背景と、曲直瀬玄朔のような当代随一の医師がそれに関わることの意味を深く考察すると、当時の医療と社会、そして文化の興味深い関係性が浮かび上がってくる。

屠蘇と白散の起源と歴史

「屠蘇(とそ)」、正式には「屠蘇散(とそさん)」と呼ばれる薬方の起源は、古く三国時代の中国にまで遡る 46 。伝説的な名医・華佗(かだ)が考案したとも言われ、「蘇」という名の悪鬼を「屠(ほふ)る」、すなわち邪気を払い、疫病を避けて無病息災を願うための薬酒として始まった 47 。

この風習が日本に伝来したのは平安時代初期、遣唐使によってもたらされたと考えられている 46 。宮中では、正月の元日に天皇の長寿と健康を祈る儀式の一環として、屠蘇を飲むことが恒例となった。平安時代の法典である『延喜式』には、正月に屠蘇、そして同様の薬方である「白散(びゃくさん)」、「度嶂散(どしょうさん)」を天皇に献上する儀式が定められていたことが記されている 51 。また、紀貫之が著した『土佐日記』には、旅の途中で正月を迎えた際、医師がわざわざ屠蘇と白散を届けてくれたという記述があり、平安貴族の間でこの習慣が定着していたことが窺える 51 。

宮中や貴族社会では、屠蘇と白散は並行して用いられていたが、時代によってどちらが重視されるかに変遷があった。室町幕府は白散を、そして江戸幕府は屠蘇を正月の公式な儀式で用いたとされる 53 。

処方の変遷と江戸時代の普及

屠蘇散の処方は、時代と共に変化してきた。平安時代当初の処方には、大黄やトリカブトの根である烏頭(うず)・附子(ぶし)といった、現代の視点から見れば作用の強い、あるいは毒性を持つ生薬も含まれていた 51 。しかし、江戸時代に入り、この風習が武士階級や富裕な町人、さらには一般庶民にまで広く普及するにつれて、処方はより穏やかで安全なものへと改良されていった 51 。現代の屠蘇散に配合されることが多い、白朮(びゃくじゅつ)、桔梗(ききょう)、山椒(さんしょう)、桂皮(けいひ)、防風(ぼうふう)といった生薬は、いずれも健胃、整腸、あるいは体を温める作用を持つ、比較的マイルドなものである 50 。

江戸時代には、この屠蘇を飲む習慣が国民的な年中行事として定着し、薬屋が年末の顧客サービスとして屠蘇散を無料で配布する光景も一般的となった 55 。これは、医療が専門家の領域に留まらず、人々の生活文化の中に深く根付いていったことを示す好例である。

曲直瀬玄朔と屠蘇白散の関係性

さて、ここで曲直瀬玄朔と屠蘇白散の関係に立ち返ると、玄朔が屠蘇白散に関する専門書を著したという直接的な記録は見当たらない。しかし、彼がこの薬に深く関与していたことは、その立場から考えてほぼ間違いない。

第一に、玄朔は正親町天皇や後陽成天皇に仕える典医であった。宮中の正月儀式で用いられる屠蘇や白散の調合・監修は、典医の重要な職務の一つであった。彼が、伝統的な処方をそのまま用いるのではなく、自らの医学的知見に基づいて、より安全で効果的な処方へと改良を加えていた可能性は極めて高い。

第二に、玄朔は徳川将軍家の侍医でもあった。江戸幕府が正月の儀式で屠蘇を用いていたことから、その処方の決定に玄朔が関わっていたことは想像に難くない。彼が調合した「御用達」の屠蘇散は、最高の権威を持つ処方として、他の医師や薬種商たちの手本となったであろう。

ユーザーが当初の情報として持っていた「屠蘇白散などの良薬も作っていた」という伝承は、こうした背景から生まれたものと考えられる。玄朔のような当代随一の医師が関わることで、屠蘇白散は単なる縁起物から、最新の医学的知見に裏打ちされた「良薬」としての価値を付与されたのである。

天皇や将軍が用いる薬は、最高の薬効と権威の象徴である。その薬(の穏健化されたバージョン)を、新年という特別な機会に一般庶民も用いることができる。このことは、民衆に「自分たちも最高権威からもたらされる健康の恩恵に与っている」という一体感と安心感を与えたであろう。その意味で、屠蘇白散は、最高権威の医療と民衆の健康意識とをつなぐ、一種の文化的装置(メディア)としての役割を果たしていた。玄朔の関与は、単なる製薬活動に留まらず、宮廷の秘儀であった健康祈願の儀式を、大衆向けの健康習慣へと「翻訳」し、社会に広く普及させるという、より大きな文化的意味合いを持っていたのである。

結論:『医方明鑑』が後世に遺したもの

本報告書では、曲直瀬玄朔の医書『医方明鑑』を、戦国時代から江戸時代初期という激動の時代背景の中に位置づけ、多角的な視点からその内容と歴史的意義を考察してきた。最後に、これまでの議論を総括し、本書が後世に遺したものを改めて評価したい。

第一に、曲直瀬玄朔という医師の功績の再評価である。彼は、偉大な養父であり師でもあった初代・曲直瀬道三の陰に隠れがちであるが、その功績は決して劣るものではない。道三が中国の最新医学を導入し、「察証弁治」という革新的な方法論を打ち立てた理論家であったとすれば、玄朔は、その理論を日本の臨床現場で徹底的に実践・検証し、膨大な臨床記録(『医学天正記』)として蓄積し、そして最終的に後進のための体系的な教科書(『医方明鑑』)として結晶化させた、卓越した臨床家であり、偉大な教育者・著述家であった。道三が蒔いた種を、玄朔が育て、見事な果実として実らせたのである。

第二に、『医方明鑑』が持つ、医学の集大成としての価値である。本書は、戦国乱世という極めて動的な社会状況の中で、無数の患者と向き合うことで得られた生々しい臨床経験を、江戸泰平の世という静的な社会の中で学問として継承可能な、普遍的な体系へと昇華させた記念碑的著作である。症状別に章立てされた合理的な構成、具体的な処方の明記、そして婦人科・小児科への目配りなど、その内容は極めて実践的であり、一個人の秘伝の書ではなく、公の「知」として医学を次代に伝えようとする強い意志に貫かれている。本書は、日本の医学が経験主義から体系的な学問へと移行する、時代の大きな転換点を象徴している。

そして最後に、本書が現代に繋がる日本の伝統医学の源流の一つとなった点である。『医方明鑑』に示された、中国医学という普遍的な理論体系を尊重しつつも、それを鵜呑みにせず、日本の風土や日本人の体質という個別具体的な条件に合わせて取捨選択し、改良を加えていくという姿勢は、その後の日本の漢方医学の発展における基本的な態度となった。これは、外来の文化を主体的に受容し、独自の文化として昇華させてきた、日本の歴史そのものの縮図とも言える。

曲直瀬玄朔が生きた時代から四百年以上の時が流れた。医療を取り巻く環境は劇的に変化し、彼の時代の治療法の多くは、もはや歴史的価値を持つに過ぎないかもしれない。しかし、『医方明鑑』の根底に流れる、患者一人ひとりを注意深く観察し、理論と実践を往還しながら最適な治療法を模索し、その知見を体系化して次代に伝えようとする真摯な精神は、現代の医療者が学ぶべき普遍的な価値を今なお失っていない。本書は、戦国という乱世に灯された、消えることなき医学の灯火なのである。

引用文献

- 戦国時代の医療事情と、天下人にも認められた名医・曲直瀬道三殿について語ろうぞ!【前田利家戦国がたり】 - さんたつ by 散歩の達人 https://san-tatsu.jp/articles/307190/

- 『日本の漢方を築いた人々』 - 東亜医学協会『漢方の臨床』 https://aeam.jp/sentetu/

- 曲直瀬道三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E9%81%93%E4%B8%89

- 戦国時代における『医療』とは? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7kn6SnF5clA

- 2 外科処置 - 東西の古医書に見られる病と治療 - 附属図書館の貴重書コレクションより https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/hp_db_f/igaku/exhibitions/2007/exhib2.htm

- 金創医(きんそうい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%87%91%E5%89%B5%E5%8C%BB-54297

- 金創医 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%89%B5%E5%8C%BB

- 日本における金瘡治療の展開 http://jshm.or.jp/journal/56-3/56-3_458-459.pdf

- 日本医事史 抄 | 医療法人 寺内クリニック https://terauchiclinic.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8C%BB%E4%BA%8B%E5%8F%B2%E3%80%80%E6%8A%84

- 「漢方」の誕生! 室町~江戸時代の日本医学を支えたキーパーソン【漢方薬剤師が教える漢方のキホン】30 | サライ.jp https://serai.jp/health/1082457

- 123do.co.jp https://123do.co.jp/kaisetsu/5%EF%BC%89%E6%BC%A2%E6%96%B9%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%AE%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%B3%EF%BC%88%E5%89%8D%E7%B7%A8%EF%BC%89/#:~:text=%E3%80%8C%E6%9D%8E%E6%9C%B1%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF,%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 漢方の歴史 - 日本東洋医学会 https://www.jsom.or.jp/universally/story/note/02/04.html

- Vol.2「日本漢方」の成り立ち ~中国の古典的医学から日本の伝統医学へ、そして……~|漢方薬の歴史と未来 https://www.qlife-kampo.jp/news/story10724.html

- 世界の伝統医学・伝承医学 - 富山大学和漢医薬学総合研究所 https://www.inm.u-toyama.ac.jp/mmmw/dentomed.html

- 漢方の歴史 https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F10557623&contentNo=1

- 医史学研究 - 日本TCM研究所 http://www.japan-tcm.com/medical-history-research/

- 啓迪集 けいてきしゅう - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/470620

- 【連載】世界一やさしい「鍼灸の歴史」講座vol.10 日本初の医学校「啓迪院」を設立した曲直瀬道三 https://www.shinq-school.com/article/column10/

- 曲直瀬道三の察証弁治 - 関西大学学術リポジトリ https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/2020/files/KU-0400-20160401-26.pdf

- 啓迪集(けいてきしゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%95%93%E8%BF%AA%E9%9B%86-59060

- 啓迪集 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%93%E8%BF%AA%E9%9B%86

- 啓迪集〈自筆本〉 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/231828

- 啓迪集 / 曲直瀬道三/北里研究所東洋医学総合研究所医史学研究部 - 紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784784208777

- 【啓迪集(察証弁治啓迪集)】買取作家・取扱い一覧 古書・古本 - いわの美術株式会社 https://iwano.biz/oldbook/oldbook-ka/post_2629.html

- 漢方の歴史 - 漢方について - 株式会社ツムラ https://www.tsumura.co.jp/kampo/history/

- 上方漢方の歴史|漢方について|先進融合医学共同研究講座 - 大阪大学医学部 https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/kanpou/kampo/kampoh.html

- 曲直瀬玄朔(まなせ げんさく)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E7%8E%84%E6%9C%94-1111580

- 曲直瀬玄朔 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E7%8E%84%E6%9C%94

- 曲直瀬玄朔筆書状 | Keio Object Hub: 慶應義塾のアート&カルチャーを発信するポータルサイト https://objecthub.keio.ac.jp/ja/object/476

- 医学天正記(いがくてんしょうき)|漢方古書の扉 - 横浜薬科大学 https://www.hamayaku.ac.jp/kampo-door/old-book/30.html

- 医療の歴史(74) 医学天正記 https://www.suehiro-iin.com/arekore/sp/2015/10/74.html

- 東庵先生には曲直瀬道三という実在モデルがいた! 戦国時代の「名医」について考える【麒麟がくる 満喫リポート】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1014053

- 温故知新!日本最古の「カルテ」は安土桃山時代から | メディコム - PHC Holdings Corporation https://www.phchd.com/jp/medicom/park/tech/tech-karte

- 研医会通信26号 http://ken-i-kai.org/homepage/index0807.htm

- 『医学天正記』に記された人物たちの 治験録とその時代背景 http://jshm.or.jp/journal/59-2/59-2_234.pdf

- 京都府立医科大学附属図書館:古医書コレクション https://www.kpu-m.ac.jp/k/library/shozousiryou/digital-archive/collection.html

- 醫法明鑑 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200015286/viewer/265

- 醫法明鑑 | CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1970586434818319382

- 渋江抽斎(1805~1858) - 書物を愛する人々|国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/shomotsu/contents/12.html

- 「戦国最強武将トイレで死んだ」説、明らかになった真相 - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/64052

- 漢方医学の古典の書物を読んでいて分からないところがあり、ご質問いたします。曲直瀬道山の書籍である『日... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000169537

- 今大路道三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E5%A4%A7%E8%B7%AF%E9%81%93%E4%B8%89

- 曲直瀬家文書 - 港区文化財総合目録 https://www.minato-rekishi.com/museum/2019/09/R01-03.html

- ①江戸時代の徳川家の現在の主治医にあたる医者の呼び名は何か。②江戸時代の藩主の現在の主治医にあたる医... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000254559

- 今大路家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E5%A4%A7%E8%B7%AF%E5%AE%B6

- お屠蘇(おとそ)とは?意外と知らない意味や歴史、飲み方を紹介 https://yamamotohonke.jp/2024/09/1002/

- Vol.38_お屠蘇とは 〜漢方薬の基本を含めて - CHIC-Web https://e-chic.jp/rp_pharmacist/vol-38.html

- お正月に飲むお屠蘇の意味とは?-歴史や作り方、作法を解説 - SAKE Street https://sakestreet.com/ja/media/what-is-otoso

- 江戸時代の百科事典!和漢三才図会「屠蘇酒」 | 九重味淋スタッフブログ https://www.kokonoe-shop.com/blog/2017/04/27/1723

- 第63回 お正月は「お屠蘇」を飲んで邪気払い | 薬剤師のエナジーチャージ 薬+読 https://yakuyomi.jp/knowledge_learning/chinese_medicine/01_069/

- 新年のご挨拶 - 北里大学 https://www.kitasato-u.ac.jp/toui-ken/dl/public/no189.pdf

- 紫式部や藤原道長も楽しんだ? あの行事のルーツも平安時代にあり!【前編】 | Discover Japan https://discoverjapan-web.com/article/136461

- 【室礼】四季の行事 http://shitsurai.sakura.ne.jp/saijiki/003/002a04.html

- 正月のご馳走を一掃する「お屠蘇」の話 | 漢方薬相談・漢方百科 - イスクラ薬局 https://www.ikanpo.jp/kanpo/2016/01/19/%E6%AD%A3%E6%9C%88%E3%81%AE%E3%81%94%E9%A6%B3%E8%B5%B0%E3%82%92%E4%B8%80%E6%8E%83%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8C%E3%81%8A%E5%B1%A0%E8%98%87%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%A9%B1/

- 屠蘇 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%A0%E8%98%87

- くすり百話 - 佐賀県薬剤師会 http://www.sagayaku.or.jp/kenmin/yakutatsu/kusuri100

- おけら焚きとお屠蘇について - 生薬 https://wild-medplants.jp/topics_&_items2/on-okera.htm

- お屠蘇と屠蘇散と漢方の知恵 | 馬油と梅雲丹の薬師堂公式サイト https://www.yakushido.com/blog/detail/?cms_id=487