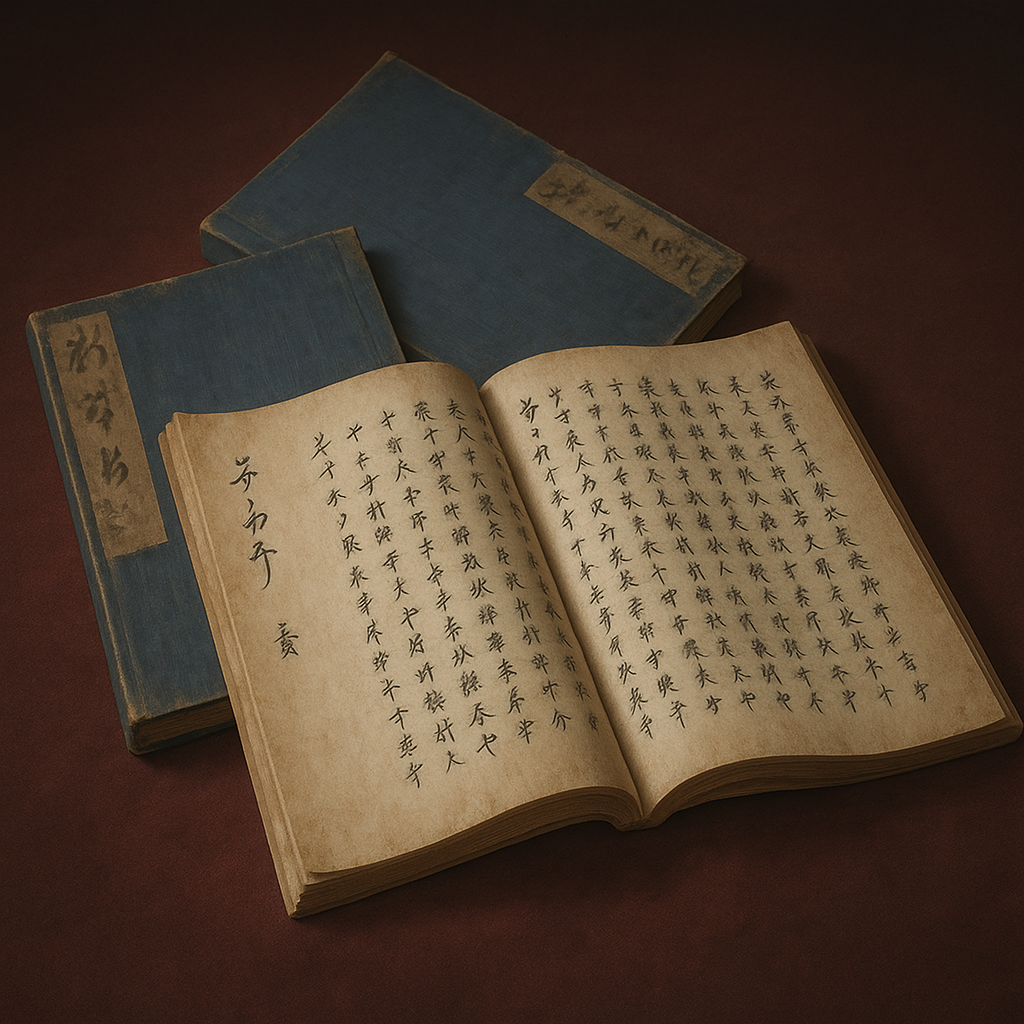

十八史略

『十八史略』は、中国では初学者向けだが、日本では戦国武将の「帝王学」として普及。伊達政宗や徳川家康に影響を与え、故事成語を通じて思考の型を提供。判官贔屓と共鳴し、後世の歴史観形成に貢献した。

『十八史略』と戦国武将 ― なぜ中国の入門書は日本の「帝王学」となったのか

序論:評価が逆転した歴史書

本報告書は、中国史の一書物『十八史略』を巡る、日中両国間での劇的な「評価の逆転」という現象を解明することを目的とする。中国本土では「簡略に過ぎる郷塾の課蒙の本(田舎の寺子屋で使う初学者向けの教科書)」 1 として史料的価値を低く見られ、現代ではほぼ無名に近い存在である 3 。しかるに、海を渡った日本では、室町時代に伝来して以来、特に武家社会において「帝王学の入門書」として絶大な権威を誇り、戦国武将から江戸時代の武士、さらには庶民に至るまで広く読み継がれてきた 4 。この著しい評価の差異は、単に文化の違いとして片付けられるものではなく、日本の、とりわけ戦国時代という特殊な時代の需要と、本書の内容が奇跡的に合致した結果であると仮説を立てる。

したがって、本報告書は『十八史略』そのものの書誌学的分析に留まらない。むしろ、「日本の戦国時代」という特異な社会状況を鏡として、そこに映し出される『十八史略』の受容の実態、武将たちの精神世界に与えた影響、そして日本の価値観によって本書がどのように「再発見」され、新たな意味を付与されたのかを、多角的に論証する。まず本書の中国における原像を明らかにし、次いで日本への伝来と受容の過程を追う。そして核心部分として、戦国武将たちによる具体的な活用事例を分析し、最後にその文化的背景にある日本独自の価値観との共鳴を探る。

第一部:『十八史略』の成立と本質 ― 中国大陸における原像

1. 編者・曾先之の実像と元代の社会背景

『十八史略』が日本で果たした役割を理解するためには、まずその成立の地である中国での本来の姿を正確に把握する必要がある。編者である曾先之の人物像と、彼が生きた元代という時代背景は、本書の性格を決定づけた重要な要素である。

曾先之は、字を従野といい、江西省廬陵の出身であった 1 。彼自身は自らを「前進士」と称しているが、これは官僚登用試験である科挙の最終段階、すなわち中央で行われる礼部試には合格しておらず、地方試験である郷試の合格者に留まったことを示唆している 1 。唐、宋、元代の制度では、郷試の合格者も「進士」と称されることがあったため、彼の自称はこの制度に由来すると考えられる 1 。公式な任官記録や地方の地誌である『西江通志』にもその名は見当たらず、中央政界で活躍したエリート官僚ではなかったことがわかる 1 。この「中央のエリートではない地方知識人」という彼の立ち位置は、『十八史略』が難解で学術的な大著ではなく、初学者を対象とした簡潔な歴史ダイジェストという形態をとる直接的な動機になったと推察される。

彼が執筆活動を行った13世紀末から14世紀初頭の元代は、モンゴル民族が中国全土を支配下に置いた時代である。漢人の知識人層にとっては、異民族による統治という抑圧的な状況であり、官僚登用の門であった科挙も一時的に中断されるなど、従来の栄達の道が閉ざされた不遇の時代であった 7 。このような社会情勢の中で、過去の漢民族王朝の栄光と衰亡の歴史を、平易な言葉で簡潔にまとめるという行為は、単なる学術的探求心からだけではなく、民族としてのアイデンティティを再確認し、治乱興亡の教訓を次世代に伝えたいという、より切実な動機に支えられていた可能性が指摘されている 6 。

しかし、その成果物である『十八史略』に対する、同時代および後代の中国知識人からの評価は極めて厳しいものであった。清代に編纂された一大叢書『四庫全書』の解題である『四庫全書総目提要』では、「其の書は史文を鈔節するも、簡略なること殊に甚し(この書は歴史書を抜き書きして要約しているが、その簡略化があまりにもひどすぎる)」と酷評されている 2 。さらに、巻頭に王朝名を覚えるための語呂合わせの歌(歌括)を掲載している点についても、「尤も弇陋と為すべし(まったくもって浅はかで粗末である)」と断じられた 1 。同時代に同じく歴史ダイジェストとして著された胡一桂の『古今通略』と比較しても、その水準ははるかに劣るとされた 1 。要するに、中国の正統な学術的伝統においては、『十八史略』の最大の特徴である「簡便さ」が、逆に「浅薄さ」の証と見なされ、本格的な史書としての評価を得ることはできなかったのである 3 。

ここに見られるのは、後の日本での受容を考える上で極めて示唆に富む逆説である。曾先之の「非エリート性」が、学界の権威を意識しない「非学術的」な作品を生み出した。その結果、学術的厳密さよりも、物語としての面白さや分かりやすさが優先された。この性格が中国の知識人層から軽んじられる原因となった一方で、時代も文化も異なる日本の武士階級にとっては、膨大な中国史の教訓を効率的に摂取するための最大の利点となった。中国での評価の低さの原因が、そのまま日本での評価の高さの理由へと転化したのであり、著者の出自と執筆動機が、意図せずして国境を越えた受容の鍵を生み出したと言える。

2. 原本(二巻本)から通行本(七巻本)への変容

今日、我々が『十八史略』として認識している書物は、曾先之が著したオリジナルの形態とは大きく異なっている。彼が編纂した初版は全二巻の簡素なものであったが、現在広く流布しているのは、明代、特に福建省建陽の出版人であった劉剡(りゅうえん)や、詳細な注釈を加えた陳殷(ちんいん)らによって、大幅な増補と改訂が施された七巻本である 2 。この変容の過程を理解することは、日本で受容された『十八史略』が、いわば「第二の創作物」とも言うべき性格を持っていたことを明らかにする上で不可欠である。

明代に行われた改訂は、単なる文章の追加や修正に留まるものではなかった。それは、当時の思想的・商業的要請に基づき、テキストの根幹に関わる大胆な「編集」であった。その変更点は主に三つ挙げられる。

第一に、最も決定的な改変は、三国時代の正統王朝に関する記述である。陳寿の『三国志』や曾先之の二巻本では、曹操の「魏」を正統な王朝として扱っていた。しかし、七巻本では、南宋の儒学者・朱熹が著した『資治通鑑綱目』の歴史観に基づき、劉備の「蜀漢」を正統とする記述へと全面的に書き換えられた 4 。この変更により、仁義を掲げる劉備、忠義に生きた諸葛亮、武勇の象徴である関羽といった人物が、正義の側の英雄として際立つことになり、物語としての魅力と教訓性が一層強化された。

第二に、南宋滅亡に関する記述の増補である。曾先之の二巻本では、モンゴル民族が建てた元朝への政治的配慮から、南宋最後の皇帝・恭帝が首都臨安で降伏した後の記述はごく簡単なものであった。これに対し七巻本では、首都陥落後も元に抵抗を続けた文天祥や陸秀夫といった忠臣たちの壮絶な戦いと、彼らが擁立した端宗・祥興帝の事績が詳細に書き加えられた 8 。これもまた、異民族支配を打ち破って成立した明王朝の価値観、すなわち漢民族の抵抗精神を称揚するイデオロギーが色濃く反映された結果である。

第三に、陳殷による注釈の付加である。彼は『帝王世紀』などの先行文献や朱子学の解釈に基づき、本文中の語句に音釈(読み方)や字義の解説を加えた 2 。これにより、初学者でも本文を読み解きやすくなり、教材としての完成度が飛躍的に高まった。

これらの変遷をまとめると、以下の表のようになる。

|

比較項目 |

曾先之・二巻本(元代) |

劉剡/陳殷・七巻本(明代) |

|

編者/改訂者 |

曾先之 |

曾先之(原編)、陳殷(音釈)、劉剡(増補・改訂) |

|

成立時代 |

元代(13世紀末~14世紀初) |

明代(14世紀後半~) |

|

巻数 |

全二巻 |

全七巻 |

|

三国時代の正統 |

魏を正統とする |

蜀漢を正統とする(朱子学の影響) |

|

南宋末期の記述 |

元朝への配慮から簡潔 |

文天祥らの抵抗を詳細に記述(民族意識の反映) |

|

体裁 |

簡素な本文 |

詳細な音釈、標題、校訂が付加される |

|

日本への影響度 |

限定的 |

室町時代以降に伝来し、広く普及。日本の『十八史略』観を決定づける。 |

この比較から明らかなように、日本で広く受容された『十八史略』は、曾先之の著作そのものというより、明代の出版人たちが、当時の読者の思想的嗜好や市場の需要に合わせて再編集した「商品」としての性格が強い。劉剡は出版人であり、読者に受け入れられやすい本を作ることを目的としていた 8 。明代の読書人層には朱子学の価値観が浸透しており、「蜀漢正統論」や漢民族の英雄譚は強い需要があった。劉剡は原作をこの需要に合わせて「チューニング」したのであり、その判断は学術的というより商業的なものであった。そして、この巧みに編集されたバージョンが、結果的に後述する日本の「判官贔屓」という文化的情緒と強く共鳴することになるのである。したがって、我々が分析すべきは、曾先之個人の思想というよりも、明代の市場原理とイデオロギーによって「商品化」されたテキストが、いかにして日本の文化市場で成功を収めたかという、よりダイナミックな歴史の過程である。

3. 中国史における位置づけ ―「正史」ならざる「略史」の限界

中国の歴史叙述には、王朝が公式に編纂する「正史」という厳格な伝統が存在する。『十八史略』は、その正史の伝統からは外れた「略史」あるいは「通俗史書」として位置づけられる。

本書は、司馬遷の『史記』から欧陽脩の『新五代史』に至る十七の正史に、曾先之が生きた宋代の史書を加えた、計十八の歴史書を要約したものであるとされている 2 。しかし、その内容は正史の記述を忠実に抜き出したものだけではない。近年の研究では、司馬光の『資治通鑑』や、民間で書かれた非公式な歴史書である「野史」からの引用も多いことが判明している 8 。特に、曾先之の存命中にはまだ『宋史』が完成していなかったため、宋代の記述に関しては、野史である『続資治通鑑長編』などに頼る部分が大きかったと考えられる 8 。

その目的においても、『十八史略』は他の主要な史書とは一線を画す。例えば、同じ編年体(年代順に記述する形式)の史書である『資治通鑑』は、皇帝が統治の参考にすることを目的として編纂された、極めて学術的で厳密な政治の教科書であった 10 。対照的に、『十八史略』の目的は、初学者が歴史の概要を楽しく学ぶことにあり、教訓的な逸話や英雄の物語を中心に構成されている 9 。

このような成り立ちと性格から、『十八史略』は中国本国では独自の史観を示すものでも、一次史料としての価値を持つものでもないと見なされてきた 3 。その価値は、ひとえに膨大な中国史の知識体系への「入り口」としての「簡便さ」にあり、あくまで本格的な学問への橋渡し役と位置づけられているのである 3 。

第二部:日本への伝来と受容 ― 武家の教養となるまで

1. 室町時代における伝来と足利学校の役割

中国では一介の入門書に過ぎなかった『十八史略』が、日本では武士階級の必読書としての地位を確立していく。その転換点となったのが、室町時代における伝来と、当時の学問の中心地であった足利学校の役割である。

『十八史略』が日本に伝来した正確な時期は不明だが、室町時代中期にはすでにもたらされていたと考えられている 4 。その存在を明確に示す最も古い記録は、大永6年(1526年)、関東地方の最高権力者であった関東管領・上杉憲房が、坂東の大学として知られた足利学校に本書を寄進したというものである 4 。

この事実は極めて重要な意味を持つ。足利学校は、15世紀に関東管領・上杉憲実によって再興され、関東における武家の最高学府としての役割を担っていた 11 。学問の中心は儒学であり、教育は京都五山などの禅僧が担うことが多く、漢籍研究の一大拠点であった。このような当代随一の学術機関に、関東の支配者である上杉氏が『十八史略』を寄進したという行為は、本書が単なる中国の読み物ではなく、武家の指導者層が学ぶべき正式な「教科書」として公に認められたことを意味する。

この背景には、五山文学に代表される、禅僧を中心とした文化活動があった 14 。彼らは宋・元の最新の文化や学問を日本に導入する主要な担い手であり、外交文書の作成から為政者への進講まで、政治の中枢にも深く関わっていた。足利学校もまた、この禅林文化のネットワークの中に位置づけられる。『十八史略』が武家社会に浸透していく過程において、学識と権威を兼ね備えた禅僧たちが、教育の場でこのテキストを積極的に用いたことが、その普及を強力に後押ししたと考えられる。

このように、『十八史略』が日本で得た権威は、その内容の魅力だけに由来するものではない。伝来の初期段階において、「足利学校」という最高の学術機関に収蔵され、「上杉氏」という最高の権力者から寄進されたという事実が、本書に「武家の指導者が修めるべき帝王学の書」という強力なブランドイメージ、すなわち権威を与えたのである。この巧みな「権威付け」こそが、その後の日本における『十八史略』の運命を決定づけた最初の重要な一歩であった。

2. 簡便さという魅力 ― 戦国武将にとっての「帝王学」入門

足利学校によって権威付けされた『十八史略』は、戦国時代という新たな時代状況の中で、その真価を発揮することになる。旧来の権威が失墜し、出自を問わず実力のみがものをいう下剋上の時代、武将たちは生き残りをかけて、領国経営、軍事戦略、外交交渉、そして人心掌握といった、あらゆる局面で実践的な知恵と教訓を渇望していた 16 。

この需要に対して、中国数千年の歴史に満ち溢れる治乱興亡の事例、英雄豪傑たちの成功譚や失敗譚は、まさに生きた手本、戦略の宝庫であった。しかし、司馬遷の『史記』や司馬光の『資治通鑑』といった歴史の大著は、それぞれ膨大な巻数を誇り、そのすべてを通読するには相当な時間と高度な学識が要求された 17 。合戦に明け暮れる多くの武将にとって、それは現実的ではなかった。

ここに、『十八史略』の「簡便さ」が決定的な価値を持つことになる。本書は、その膨大な情報を、興味深い逸話を中心に、王朝の興亡を時系列で追う編年体で簡潔にまとめている 4 。これにより、多忙な武将たちでも、中国史の全体像と、そこから得られる教訓の要点を手早く、効率的に掴むことができた 3 。それはまさに、現代におけるビジネスマン向けの要約書やダイジェスト版にも似た機能であった。

武将たちは本書を通じて、単なる歴史の知識を得ただけではない。彼らは、人の心を動かし、組織を率いるための人心掌握術、敵を欺き味方を作る権謀術数、同盟や交渉における駆け引きの妙、そして何よりも、リーダーとしていかに決断し、行動すべきかという「帝王学」の神髄を学んだのである 19 。『十八史略』は、戦国武将にとって、自らの野望を実現するための、最も手軽で効果的な入門書として機能したのだ。

3. 和刻本の出版と普及

戦国時代に武家の教養として定着した『十八史略』は、泰平の世となった江戸時代において、さらなる普及を遂げる。社会の安定と商業の発展は出版文化の隆盛をもたらし、『十八史略』の和刻本(日本で印刷・出版された本)が多数刊行され、広く市場に流通するようになった 4 。これにより、読者層はこれまでのような一部のエリート武士や禅僧から、より広範な武士階級、さらには町人や農民といった庶民にまで拡大していった。

この普及を決定づけたのが、教育テキストとしての定着である。江戸時代、武士の子弟が学ぶ藩校や、庶民の教育機関であった寺子屋において、『十八史略』は必須の教科書と見なされるようになった。当時の記録によれば、文学を学ぶための『唐詩選』、道徳や思想を学ぶための『論語』と並び、歴史を学ぶための書として『十八史略』が初学者の必読書に挙げられていた 6 。全国の藩校の多くで、漢文読解や歴史、修身(道徳教育)の教材として採用されていたことが確認されている 24 。また、寺子屋においても、『庭訓往来』(手紙の書き方)や『千字文』(漢字学習)などと並んで、『十八史略』が教材として用いられていた 27 。

このように、日本の教育システムの中に深く組み込まれたことによって、『十八史略』に登場する物語や教訓、そしてそこから生まれた数々の故事成語は、一部の知識人だけのものではなく、日本社会全体の共通の教養として、文化の基層に深く根付いていくことになったのである。

第三部:戦国武将の精神世界に与えた影響 ― 逸話と故事成語の力

『十八史略』が戦国武将に与えた影響は、単に知識や戦略の提供に留まらない。それは彼らの精神世界に深く入り込み、自己のアイデンティティを形成し、行動を方向づける「物語」の源泉となった。

1. 自己像形成の源泉 ― 伊達政宗と「独眼竜」李克用

奥州の覇者、伊達政宗がまとう「独眼竜」という勇壮な異名は、彼が『十八史略』をいかに主体的に読み解き、自らの人生の物語として取り込んだかを示す象徴的な事例である。この異名は、『十八史略』に登場する唐末五代の猛将、後唐の太祖・李克用(りこくよう)に由来するというのが通説である 28 。李克用は、片目を失明していたにもかかわらず、鴉(からす)のように黒い軍装で統一した精強な軍団を率いて敵を震え上がらせ、「独眼竜」と称された英雄であった 28 。

幼少期に天然痘で右目を失った政宗にとって、この身体的特徴は大きなコンプレックスとなり得た。しかし、彼の教育係であった臨済宗の禅僧・虎哉宗乙(こさいそういつ)は、幼い政宗に徹底した漢籍の教育を施した 28 。この教育の過程で、政宗は自らと同じ特徴を持つ中国史上の英雄の存在を知ることになる。

これは単なる偶然の一致として片付けられるべきではない。政宗は、この李克用の物語を、自らが英雄となるべき運命の「徴(しるし)」として積極的に解釈し直した。彼は自らの身体的欠点を、常人とは異なる英雄の証へと転換させ、「独眼竜」という異名を自らのアイデンティティとして喧伝したのである。これは、古典の権威を利用して自らの存在を神話化し、内外に「自分は李克用のような天命を帯びた人物である」という強力なメッセージを発信する、高度な自己プロデュース戦略であった。

戦国武将にとって『十八史略』は、客観的な歴史を学ぶための書物である以上に、自らの人生や運命を投影し、その野望を正当化するための「物語の宝庫」であった。彼らは歴史上の英雄の姿に自らを重ね合わせ、その行動規範や運命を自らのものとして解釈した。政宗の事例は、武将たちが『十八史略』をいかに創造的に「読み替え」、自らのナラティブ(物語)を構築するための鏡として用いたかを見事に示している。

2. 天下人の治世と教訓 ― 徳川家康の読書と実践

天下を統一し、260年以上にわたる泰平の世の礎を築いた徳川家康もまた、『十八史略』から深く学んだ武将の一人であった。家康は戦国武将の中でも屈指の読書家として知られ、特に歴史書や治世の書を熱心に学んだ 31 。鎌倉幕府の公式記録である『吾妻鏡』や、唐の太宗の言行録である『貞観政要』を愛読したことは有名だが、中国史の全体像を掴むために『十八史略』もまた彼の座右の書であったと考えられている 33 。

家康の読書への情熱は、単なる知的好奇心に留まらなかった。彼は晩年、隠居地の駿府に膨大な蔵書群、いわゆる「駿府文庫」を築き、さらには自らの主導で銅活字を用いた出版事業(伏見版・駿河版)まで手がけている 31 。これは、戦乱の世が終わり、これからは武力による「武断政治」ではなく、学問や教養に基づく「文治政治」によって国を治めるべきだという、彼の強い意志の表れであった。

家康が『十八史略』のどの部分から具体的に何を学んだかを示す直接的な記録は多くない。しかし、その書中に描かれる数多の王朝の興亡、名君の善政と暗君の失政、国を支えた忠臣と国を傾けた奸臣の具体的な逸話は、天下統一後の新たな国家体制を構想し、人材を登用し、長期的な安定を図る上で、計り知れないほどの教訓と判断材料を提供したことは想像に難くない。特に、性急な改革よりも、長期的な視点に立った制度設計と人心の安定を重視した家康にとって、数千年にわたる中国史の先例は、極めて重要な参照軸であったはずである。彼の治世の根底には、『十八史略』が示す歴史の大きなサイクル、すなわち「治」と「乱」のダイナミズムに対する深い洞察が生かされていたと考えられる。

3. 思考の「型」としての故事成語

『十八史略』が日本の、とりわけ戦国時代の精神文化に与えた最も大きな影響の一つは、数多くの故事成語を通じて、人々の思考の「型」を提供したことである。「臥薪嘗胆」「鶏鳴狗盗」「完璧」「背水の陣」「四面楚歌」「泣いて馬謖を斬る」といった、今日我々が日常的に用いる言葉の多くが、本書を通じて日本社会に定着した 5 。

これらの故事成語は、単なる語彙や装飾的な表現ではない。それぞれが特定の歴史的状況における人間の心理、組織の力学、そして取るべき戦略や陥りやすい罠を凝縮した、実践的な「ケーススタディ」であり、思考のフレームワークであった。戦国武将たちは、自らが直面する複雑な状況を、これらの故事に当てはめて理解し、次の一手を講じるための指針としていた。

例えば、「臥薪嘗胆」は、呉王夫差と越王勾践の壮絶な復讐譚に由来する 39 。目的を達成するためには、いかなる屈辱にも耐え忍ぶというこの物語は、敗戦や雌伏の時を過ごす武将にとって、自らの境遇を歴史上の英雄に重ね合わせ、再起を誓うための強力な精神的支柱となった。武田信玄の死後、織田・徳川連合軍の猛攻にさらされ、滅亡へと追い込まれていった武田勝頼の苦境は、まさにこの故事を想起させる 40 。

また、「鶏鳴狗盗」は、斉の孟嘗君が、一見するとつまらない技能しか持たない食客たち(鶏の鳴き真似がうまい者や、犬のように忍び込むのがうまい泥棒)に助けられて、絶体絶命の危機を脱した逸話である 41 。これは、人の価値を見かけや身分で判断せず、多様な人材を適材適所で活用することの重要性を示す。一介の油売りから身を起こし、権謀術数を駆使して美濃一国を乗っ取った斎藤道三のような人物の処世術には、まさにこの故事が示すような、常識にとらわれない人材活用と策略の妙が見て取れる 42 。

以下の表は、『十八史略』に由来する主要な故事成語が、戦国時代の武将たちにとってどのような実践的意味を持ち得たかをまとめたものである。

|

故事成語 |

出典となる逸話の概要 |

教訓・示唆 |

戦国時代の状況との関連性 |

|

臥薪嘗胆(がしんしょうたん) |

呉に敗れた越王・勾践が、復讐を忘れないために薪の上で寝、苦い肝を嘗めて屈辱を耐え忍んだ。 |

目的達成のためには、長期にわたる苦難や屈辱に耐える不屈の精神。 |

敗戦後、勢力が衰えた大名が再起を図る際の精神的支柱。今川氏の人質であった若き日の徳川家康の境遇など。 |

|

鶏鳴狗盗(けいめい・くとう) |

斉の孟嘗君が秦で囚われた際、鶏の鳴き真似をする食客と泥棒の技能を持つ食客の助けで脱出した。 |

一見つまらない技能でも役に立つことがある。身分を問わず多様な人材を確保することの重要性。 |

実力主義の下剋上の世において、出自にとらわれず有能な人材(忍者、商人、技術者など)を登用する際の論理的根拠。 |

|

完璧帰趙(かんぺききちょう) |

趙の藺相如が、秦王に狙われた宝玉「和氏の璧」を、命がけの知略と胆力で傷一つなく持ち帰った。 |

外交交渉における胆力、知略、そして信義の重要性。弱国が強国と渡り合うための術。 |

戦国大名間の複雑な同盟・交渉の場面。弱小勢力が大勢力の間で生き残りを図る際の外交戦略の手本。 |

|

背水の陣(はいすいのじん) |

前漢の韓信が、わざと川を背にして退路を断つことで兵士たちを決死の覚悟にさせ、大軍を破った。 |

絶体絶命の状況に身を置くことで、潜在能力を最大限に引き出すリーダーシップと心理戦術。 |

兵力で劣る軍が、寡をもって衆を制するための戦術。桶狭間の戦いにおける織田信長軍の決死の覚悟など。 |

このように、故事成語は武将たちの思考のOS(オペレーティングシステム)の一部として機能し、古典の知識が、生々しい戦国の現実世界で「生きた知恵」として活用されていたのである。

第四部:『十八史略』が映し出す日本の価値観 ―「蜀漢正統論」と「判官贔屓」

『十八史略』が日本でこれほどまでに広く、深く受け入れられた背景には、その内容が日本人の伝統的な価値観や文化的情緒と強く共鳴したという側面を見逃すことはできない。特に、明代に改訂された七巻本が採用した「蜀漢正統論」は、日本の「判官贔屓」の精神と見事に合致した。

1. 悲劇の英雄への共感

前述の通り、日本に伝来し、広く読まれた『十八史略』の七巻本は、三国時代の正統な王朝を、最終的な勝者である魏ではなく、志半ばで倒れた「蜀漢」としている 4 。この歴史観によって、国力では魏や呉に劣りながらも、滅びゆく漢王朝の復興と「仁義」の実現という崇高な理想を掲げた劉備、その理想に生涯を捧げ、最後まで戦い続けた天才軍師・諸葛亮といった人物たちが、物語の正義の主人公として描かれることになった。

この「理想に殉じた敗者」を善とする物語の構図は、日本の文化に古くから深く根ざしている「判官贔屓(ほうがんびいき)」の精神と、まさに共鳴するものであった 45 。判官贔屓とは、平安時代末期の武将・源義経(官職が左衛門少尉=判官であったことに由来)に代表されるように、優れた能力を持ちながらも権力闘争に敗れ、非業の死を遂げた悲劇の英雄や、不遇な弱者に対して、理屈を超えて同情し、肩入れする日本独特の国民的情緒である 47 。

日本における『三国志』の人気が、大陸中国とは異なり、天下を制した現実主義者の曹操よりも、理想に生きた敗者である劉備や諸葛亮に圧倒的に集中しがちなのは、この『十八史略』がもたらした「蜀漢=正義の味方、悲劇の英雄」というイメージが、その源流にあると言っても過言ではない 5 。日本の読者、特に武士たちは、劉備の仁徳や諸葛亮の忠義に、自らが理想とする武士の生き様(あるいは、そうありたいと願う姿)を重ね合わせた。『十八史略』は、単なる外国の歴史書としてではなく、自らの倫理観や美意識を肯定し、補強してくれる「共感の書」として受容されたのである。

2. 「正統」と「大義名分」

一方で、下剋上が常態化した戦国時代において、武将が自らの行動を正当化し、家臣や領民、そして他の大名を納得させるためには、単なる武力だけでなく、「大義名分」が極めて重要であった。自らの戦いが私利私欲によるものではなく、天下の秩序を回復するための公的な行為であると示す必要があった。

織田信長が、追放されていた室町幕府15代将軍・足利義昭を奉じて京都に上り、「天下布武」の印を用いたのは、その典型である。彼は自らの武力行使を、将軍を擁護し、乱れた天下に秩序をもたらすという「正統な」行為として位置づけようとした。『十八史略』に繰り返し描かれる中国の王朝交代の歴史、とりわけ「徳を失った為政者は天命を失い、新たに徳を備えた者が天命を受けてこれに取って代わる」という易姓革命の思想は、戦国武将たちが自らの下剋上や領土拡大を正当化するための、格好の論理的根拠を提供した。

彼らは『十八史略』を読むことで、自らの行動を壮大な歴史の文脈の中に位置づけ、それに「歴史的正統性」という権威を付与することができた。その意味で、『十八史略』は、武将たちが自らの野望を実現するための「大義名分のカタログ」としても機能したのである。

結論:戦国という鏡に映る『十八史略』の真価

本報告書は、『十八史略』という一冊の中国史書が、なぜその故国では一介の初学者向け読本として低い評価に甘んじながら、海を渡った日本では、特に戦国武将たちの間で「帝王学の教科書」として熱狂的に受容されたのか、その多層的な要因を明らかにしてきた。

その要因は、複合的である。第一に、戦乱の世に生きる武将たちが、治乱興亡の実践的な教訓を手早く学ぶことを可能にした、その比類なき「簡便さ」。第二に、伊達政宗の「独眼竜」の事例に象徴されるように、武将たちが自らのアイデンティティを歴史上の英雄に投影し、その行動を正当化するための源泉となった、その豊かな「物語性」。第三に、徳川家康に代表されるように、天下統一後の国家経営の指針となる豊富な先例を提示した、その奥深い「教訓性」。そして第四に、日本文化の基層に流れる「判官贔屓」という価値観と、明代に編集された七巻本が採用した「蜀漢正統論」とが深く共鳴した、その強い「情緒的親和性」。これらが複雑に絡み合い、『十八史略』の日本における特異な地位を形成したのである。

最終的に導き出されるのは、日本、とりわけ戦国時代という特殊な文化的・社会的フィルターを通して受容された『十八史略』は、もはや単なる中国史のダイジェスト版ではないということである。それは、日本の武家社会の切実な需要に応じて読み解かれ、再解釈され、新たな価値を付与された、いわば「日本の古典」とでも言うべき存在へと変容を遂げた。中国では歴史の片隅に忘れ去られた一書が、日本では武士の精神を鍛え、その行動を方向づけ、ひいては江戸時代以降の日本の思想・文化の基層を形成する一翼を担った。この劇的な「評価の逆転」の物語こそ、『十八史略』という書物が、その本文の内容以上に持つ、最も興味深く、重要な歴史的価値であると言えよう。

引用文献

- 十八史略- 自由的图书馆 - 维基文库 https://zh.wikisource.org/zh-hans/%E5%8D%81%E5%85%AB%E5%8F%B2%E7%95%A5

- 十八史略 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E5%85%AB%E5%8F%B2%E7%95%A5

- 史実を語らない史書~『史記』『資治通鑑』『十八史略』|泉聲悠韻 - note https://note.com/kanshikanbun/n/n5477e42a0e5b

- 十八史略(ジュウハッシリャク)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8D%81%E5%85%AB%E5%8F%B2%E7%95%A5-77358

- 十八史略とは⁈元祖三国志の入門書を徹底解説 - 神話ログ https://sekainoshinwa.com/three-kingdoms/juuhatishiryaku/

- 2. 讀本十八史略 - 東京都立図書館 https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/collection/features/digital_showcase/020/02/index.html

- 元史/卷208 - 维基文库,自由的图书馆 https://zh.wikisource.org/wiki/%E5%85%83%E5%8F%B2/%E5%8D%B7208

- 十八史略 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E5%85%AB%E5%8F%B2%E7%95%A5

- 十八史略 | 会話で使えることわざ辞典 | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス https://imidas.jp/proverb/detail/X-02-L-12-8-0002.html

- note.com https://note.com/kanshikanbun/n/n5477e42a0e5b#:~:text=%E6%AD%A3%E5%8F%B2%E3%81%AF%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E3%81%AE%E6%AD%A3%E5%BD%93,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E6%84%8F%E7%BE%A9%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82

- 上杉憲実 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b33568.html

- 上杉憲実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%86%B2%E5%AE%9F

- 上杉憲実 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%86%B2%E5%AE%9F/

- 五山文学研究室(花園大学国際禅学研究所) http://iriz.hanazono.ac.jp/frame/k_room_f3h.html

- 五山文学の「文学」評価について - 妙心寺 https://www.myoshinji.or.jp/educate/bulletin/pdf/kiyou-vol.06/vol06-genpou%20chisaka.pdf

- 武家の帝王学 - 戦国徒然(麒麟屋絢丸) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054890230802/episodes/16816700426544566383

- 『十八史略』|感想・レビュー・試し読み - 読書メーター https://bookmeter.com/books/84734

- 『十八史略』曾 先之 - 筑摩書房 https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480096326/

- 小説十八史略(一) (講談社文庫) - 陳舜臣のあらすじ・感想 - ブクログ https://booklog.jp/item/1/4061850776

- 伊達政宗、織田信長ら名武将は教養も一流だった|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-051.html

- 中国古典百言百話10 戦国策 | 書籍 - PHP研究所 https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-56660-3

- 【学ぶ・教養】戦国時代を面白く学べるおすすめ本7選|大人にこそ読んでほしい歴史の名著たち https://daidaidiary.com/entry/2025/02/26/101620

- 標記増補 十八史略 - 観峰館 https://kampokan.com/kp_database/%E6%A8%99%E8%A8%98%E5%A2%97%E8%A3%9C%E3%80%80%E5%8D%81%E5%85%AB%E5%8F%B2%E7%95%A5/

- 江戸幕藩体制下の教育とその思想 - 和歌山信愛短期大学 https://www.shinai-u.ac.jp/pdf/11_kimoto.pdf

- 藩校における学習内容・方法の展開 - 帝京大学 https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/inagaki27.pdf

- 『標註十八史略読本』(曾先之)明治期版 - ウィンベル教育研究所 http://www.winbell-7.com/roman/mokuroku/koten-1/koten0010008.html

- 寺子屋- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%AF%BA%E5%AD%90%E5%B1%8B

- 伊達政宗と愛刀/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/sengoku-sword/favoriteswords-datemasamune/

- 李克用- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9D%8E%E5%85%8B%E7%94%A8

- 虎哉宗乙- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%99%8E%E5%93%89%E5%AE%97%E4%B9%99

- 漢籍を収集し、活字をつくった「読書家」【徳川家康 逆転の後半生をひもとく】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1108599

- 【名将言行録】戦国大名から学ぶ読書の大切さ ~北条早雲・伊達政宗・徳川家康~ | Promapedia(プロマペディア) https://ssaits.jp/promapedia/articles/20220808.html

- 中国古典名著のすべてがわかる本―世界最高の"実学 ... - ヨドバシ.com https://www.yodobashi.com/product/100000009001935572/

- 徳川家康と戦国時代>朝廷は不要か - 小和田哲男 - ブックライブ https://booklive.jp/product/index/title_id/287082/vol_no/001

- 「鎌倉殿」北条氏、徳川家康も読んだ“帝王学の書”にリーダーの極意を学ぶ https://diamond.jp/articles/-/306809

- 十八史略 - 致知出版社 https://www.chichi.co.jp/info/anthropology/history_classics/2018/%E5%8D%81%E5%85%AB%E5%8F%B2%E7%95%A5/

- No.3500【完璧】『十八史略』|今日の四字熟語・故事成語 - 福島みんなのニュース http://www.fukushima-net.com/sites/meigen/4074

- 十八史略(上) - Teikyo Digital Library https://tdl.teikyo-u.ac.jp/contents/contents_detail.php?contents_no=1705

- 十八史略新解/春秋- Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%8D%81%E5%85%AB%E5%8F%B2%E7%95%A5%E6%96%B0%E8%A7%A3/%E6%98%A5%E7%A7%8B

- 命より、夫との死を選ぶ。19歳で壮絶な最期を迎えた武田勝頼夫人の愛 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/117343/

- 十八史略新解/戦国 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%8D%81%E5%85%AB%E5%8F%B2%E7%95%A5%E6%96%B0%E8%A7%A3/%E6%88%A6%E5%9B%BD

- 斎藤道三は何をした人?「油売りから出世した美濃のマムシが下克上で国を盗んだ」ハナシ https://busho.fun/person/dosan-saito

- 「美濃のマムシ」と恐れられた下剋上の体現者・斎藤道三とはいかなる人物だったのか⁉ - 歴史人 https://www.rekishijin.com/28260

- 斎藤道三の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7564/

- 布留川のほとりから - 「関西人の方が判官贔屓」―五月人形 その3 - 天理参考館 https://sankokan.jp/furugawa/20190427

- 【三国志】と【三国志演義】の違いをスピード解説! 「正史」の意味とは何なのか? 「演義」の意味とは何なのか?(Records & Romance of the Three Kingdoms) - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=_IPXSP1Ky4w&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD

- 判官贔屓- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%88%A4%E5%AE%98%E8%B4%94%E5%B1%93

- 〈判官贔屓〉という言葉の説明に失敗 ~日本人の判官贔屓について:〈2〉~ https://cmdj-yumeoto.com/Study_room/Thought/th0008-Hoganbiiki2.html

- 日本人に於ける三国志とは - 大東文化大学 http://www.ic.daito.ac.jp/~oukodou/tyosaku/nanjyaina.html