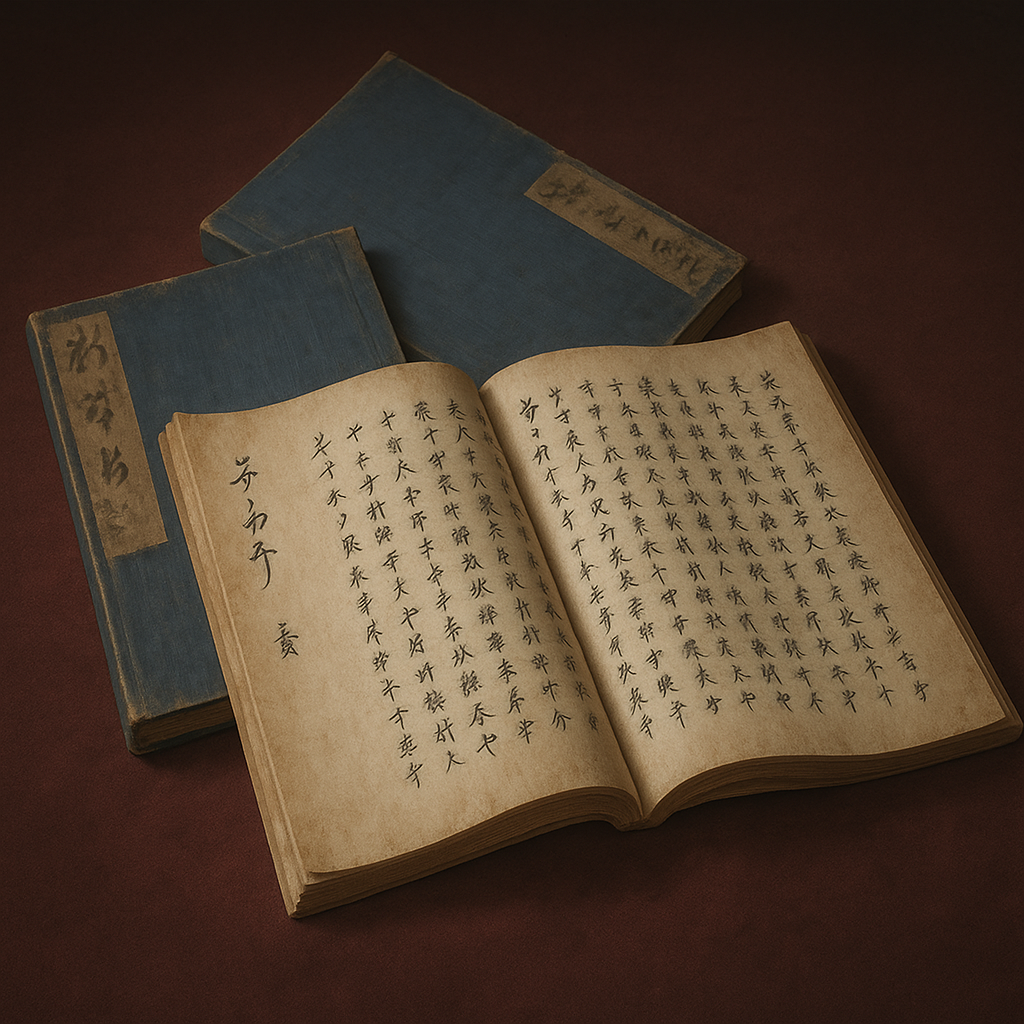

善隣国宝記

『善隣国宝記』は瑞渓周鳳編纂の日本初の外交史書。応仁の乱中に完成し、幕府外交の終焉と戦国大名による多元的外交の幕開けを映す。神国思想と実利外交を提唱。

戦国時代の黎明を映す外交の鏡:『善隣国宝記』の総合的分析

序論:戦国時代への序曲としての『善隣国宝記』

室町時代中期に編纂された『善隣国宝記』は、日本初の体系的な外交史書として、歴史学において極めて重要な位置を占めている 1 。本書は、室町幕府の外交顧問であった禅僧・瑞渓周鳳(ずいけいしゅうほう)が、将軍の命を受けて編纂した対外交渉の知識書であり、古代から当代に至る日明・日朝関係の先例や公文書を集成したものである 3 。しかし、本書の価値は単なる室町時代の史料にとどまらない。本報告書では、この『善隣国宝記』を、中央集権的な幕府外交の終焉と、戦国大名による多元的な地方外交時代の幕開けという、日本の歴史における一大転換期を映し出す「鏡」として捉え、その多角的な意義を徹底的に分析する。

本書が完成したとされる文明2年(1470年)は、日本の政治秩序を根底から揺るがした応仁の乱(1467年-1477年)のまさに渦中であった 3 。この時代背景は、本書の編纂動機に逆説的な意味合いを与えている。表向きは、幕府の外交実務を担う後進のために先例をまとめた手引書である 2 。しかし、その深層には、足利将軍家という統一政権による一元的な外交という理念そのものが崩壊しつつある現実に対する、知的エリートによる抵抗の記録という側面が存在する。幕府の権威が失墜し、全国的な内乱によって公的秩序が失われていく中で、瑞渓周鳳は失われゆく「理想の外交」の姿と、それを担ってきた五山禅僧の権威を、書物という不滅の形に留め、後世に伝えようとしたのである。すなわち、『善隣国宝記』は、現実の崩壊を前にして、来るべき戦国時代の無秩序を予見した上で編まれた、最後の「公式外交マニュアル」であった。この秩序崩壊期における「理想の保存」という逆説的な性格こそが、本書を室町時代から戦国時代への移行期を象徴する第一級の史料たらしめているのである。

第一部:『善隣国宝記』の成立と構造

第一章:編者・瑞渓周鳳と五山禅僧の役割

『善隣国宝記』の権威性と編纂意図を理解するためには、編者である瑞渓周鳳という人物と、彼が属した五山禅僧という集団が当時の社会で果たした役割を正確に把握する必要がある。

瑞渓周鳳の権威性

瑞渓周鳳(1391-1473年)は、和泉国堺の出身で、京都五山の中心寺院である相国寺に住した臨済宗の碩学であった 6 。彼は6代将軍足利義教、8代将軍足利義政から深い信任を受け、五山禅林の頂点に立ち、全国の臨済宗寺院を統括する最高職「僧録司(そうろくし)」に三度も任命されるという異例の経歴を持つ 6 。この事実は、彼の著作が単なる一個人の見解ではなく、室町幕府の公的な宗教・文化政策と密接に結びついた、当時の禅宗界の最高権威による公式見解に等しい重みを持つことを示している。また、彼の個人的な日記である『臥雲日件録(がうんにっけんろく)』も、当時の政治・社会情勢を知る上で貴重な史料となっている 6 。

「外交官」としての五山禅僧

中世日本において、禅僧、特に京都五山や鎌倉五山に代表される官寺の僧侶が外交の実務を担っていた背景には、明確な理由があった。本来、律令制の規定によれば、外交文書の起草は朝廷の文官である大内記(だいないき)の職務であった。しかし、武家政権の確立と共にその機能は形骸化し、特に足利義満が朝廷とは独立した立場で明との外交を開始して以降、その役割は漢文の読解と作成に卓越した能力を持つ五山禅僧たちに委ねられるようになった 2 。彼らは日元貿易や日明貿易(勘合貿易)において、使節団の正使・副使として大陸に渡ることも多く、国際情勢に通じた知識人として、幕府の外交政策に不可欠なブレーンとなっていたのである 9 。

このような背景から、『善隣国宝記』は、五山禅僧が長年にわたり蓄積し、事実上独占してきた外交に関する専門知識やノウハウを体系化し、後進の僧たちに継承するための教科書としての性格を強く持っていた。しかし、その編纂動機は単なる後進指導に留まるものではなかった。応仁の乱によって幕府の権威が揺らぐ中、その庇護下にあった五山禅僧の立場もまた不安定になりつつあった。この状況下で、複雑な外交儀礼や国書の様式といった専門知識を『善隣国宝記』という形で「成文化」し、その知識体系を秘伝化することは、五山禅僧という集団が将来、幕府に代わって権力を握るであろう守護大名など、いかなる権力者にとっても不可欠な専門家集団であり続けるための、戦略的な知的インフラ整備であったと解釈できる。これは、自らの集団の存続と権威を、その高度な専門性によって担保しようとする、時代を超えた知識人層の行動原理の現れと言えよう。

第二章:書物としての構成と内容

『善隣国宝記』は全三巻で構成され、それぞれが異なる性格を持つ。その多層的な構造こそが、本書を単なる記録集以上の価値ある史料としている 2 。

三巻構成の分析

本書の構成は、歴史書、公文書集、そして実務マニュアルという三つの側面を併せ持っている。

- 上巻 : 神代から南北朝合一が成立した明徳3年(1392年)までの、日本と中国・朝鮮半島との関係を編年体で記述している 2 。その記述は、虎関師錬の仏教史書『元亨釈書(げんこうしゃくしょ)』からの引用が多く見られるほか 3 、北畠親房の『神皇正統記』や中国の正史『三国志』魏志倭人伝なども参照されている 1 。これは単なる事実の羅列ではなく、日本を万世一系の天皇が統治する「神国」として描き、その国家が古代から大陸と対等な外交を繰り広げてきたという、明確な歴史観を提示する意図があった。

- 中巻 : 応永5年(1398年)から文明7年(1475年)までの、室町幕府が明および李氏朝鮮と実際に取り交わした国書(公式外交文書)を年代順に収録している 3 。これらは外交文書を作成する際の具体的な手本となる実例集であり、本書の中核をなす最も重要な部分である。

- 下巻 : 永享5年(1433年)から文明18年(1486年)までの、中巻には収めきれなかった文書の別幅(べっぷく、補遺)や、外交使節が交換した贈答品の目録、さらには唱和された詩文などが収められている 3 。これにより、外交儀礼の具体的な細部や、国家間の文化交流の実態を垣間見ることができる。

特筆すべきは、本書の収録範囲が編者である瑞渓周鳳の没年(1473年)を越えている点である 2 。これは、本書が周鳳一代で完結したものではなく、彼の死後も後継者たちによって情報が追補され続けた「生きたマニュアル」であったことを示唆している。

|

巻 |

収録年代 |

主な内容 |

典拠・特徴 |

|

上巻 |

神代~1392年 |

日本と中国・朝鮮の編年外交史、僧侶の往来 |

『元亨釈書』、『神皇正統記』、『三国志』魏志などを引用。神国史観を提示。 1 |

|

中巻 |

1398年~1475年 |

対明・対朝鮮の往復国書(公式文書) |

外交文書作成の模範となる実例集。本書の核心部分。 3 |

|

下巻 |

1433年~1486年 |

外交文書の別幅、贈答品目録、詩文など |

外交儀礼の細部や文化的交流の実態を示す。後人の加筆部分を含む。 2 |

日本初の外交史書としての画期性

『善隣国宝記』の最も画期的な点は、それまで個々の寺社や貴族の家に断片的にしか存在しなかった外交に関する記録や知識を、国家間の関係史という視点から体系的に編纂した、日本史上初の試みであったことである 1 。書名の「善隣国宝」とは、「善隣(隣国との友好)は国の宝なり」という意味であり、安定した外交関係の構築こそが国家の安寧にとって不可欠であるという、周鳳の明確な政治思想が込められている。この書物は、後世の外交担当者にとっての規範となり、その思想的枠組みは江戸時代に至るまで影響を与え続けることになる。

第二部:『善隣国宝記』にみる室町後期の外交思想と現実

『善隣国宝記』は、単なる過去の記録の集成ではない。そこには、編者・瑞渓周鳳の明確な外交理念が貫かれており、同時に、応仁の乱前夜における日本の対外関係のリアルな姿が克明に記録されている。

第一章:瑞渓周鳳の外交理念

周鳳の外交思想の核心は、足利義満の対明外交に対する批判に最も鮮明に表れている。それは観念的な国粋主義ではなく、国家の尊厳と実利を両立させようとする、極めて実践的な戦略提言であった。

足利義満への批判とその論理

周鳳は、3代将軍足利義満が明の永楽帝から「日本国王」として冊封を受け、明の皇帝に対して「臣」と称し、明の年号である「建文」を用いた国書を送った事実を、国家の体面を著しく損なう行為として厳しく批判している 2 。義満の行動は、経済的利益(勘合貿易の開始)を優先するあまり、日本を明を中心とする中華的な国際秩序(冊封体制)の中に自ら組み込み、国家の対等性を放棄した「屈辱外交」であると周鳳は断じたのである 10 。

この批判の根底には、上巻でも提示された「神国」思想がある。これは『神皇正統記』に由来する、日本は神代から続く独自の国体を持つ国家であるという観念であり、周鳳にとって、他国の皇帝の臣下となることは、この国体を根本から否定する行為に他ならなかった 2 。

しかし、周鳳の思想は単なる理想論や対外強硬論ではなかった。彼自身も幕府の外交実務の最前線にいた人物であり、勘合貿易がもたらす莫大な経済的利益の重要性を熟知していた 2 。彼の真の目的は、国としての**尊厳(名)

と貿易による 利益(実)**をいかにして両立させるか、その具体的な方策を示すことにあった。彼は本書の中で、外交文書の書式について次のような提言を行っている。

- 将軍は安易に「日本国王」を自称してはならない。

- やむを得ず相手国(明)の臣下であることを示す「臣」の字を用いる場合は、あくまで日本の天皇の臣下であるという体裁を崩すべきではない。

- 国書に記す年号は、日本の元号を用いるのが本義であるが、それが許されない場合は、相手国の元号ではなく、中立的な干支を用いるべきである 2 。

これらの提言は、外交儀礼上の形式を巧みに操作することで、相手国の面子を立てつつも自国の独立性を堅持しようとする、高度な外交術の設計図であった。これは、観念的なナショナリズムと現実的な利益追求という二つの要請を架橋する、「尊厳ある実利外交」のモデルであり、後の戦国大名たちが直面する「いかにして海外勢力と対等に渡り合い、利益を得るか」という課題に対する、15世紀時点での一つの模範解答であったと言える。

第二章:記録された外交の実態

『善隣国宝記』は、周鳳の理念だけでなく、当時の外交の現場で何が行われていたかを具体的に伝えている。特に日明関係と日朝関係には、その性質に明確な違いが見られる。

日明関係(勘合貿易)

日明貿易は、倭寇の禁圧を求める明側の要請と、貿易による利益を求める日本側の思惑が一致して始まった、朝貢形式の貿易であった 12 。『善隣国宝記』には、この貿易で用いられた「勘合」という割符の仕組みや、国書の具体的な文例が収録されている 14 。例えば、応永8年(1401年)に義満が派遣した使節の国書には、金や馬、刀剣といった進物(形式的には貢物)の目録が記されており、これに対して明の皇帝からは、銅銭や生糸、陶磁器など、進物の価値をはるかに上回る莫大な下賜品(返礼品)が与えられた 16 。この利益が、室町幕府の財政を支え、また北山文化や東山文化を開花させる一因となった。

日朝関係(交隣と通交)

一方で、李氏朝鮮との関係は、明とのような厳格な君臣関係ではなく、対等な隣国として友好関係を結ぶ「交隣(こうりん)」を基本理念としていた 18 。日朝間の通交は、幕府だけでなく、対馬の宗氏や西日本の有力守護大名、さらには商人といった多様な主体によって担われていたのが大きな特徴である 18 。特に、朝鮮半島に最も近い対馬の領主である宗氏は、両国間の外交・貿易の仲介役として極めて重要な役割を果たした 13 。朝鮮側は、日本人商人のための居留地兼交易施設である「倭館(わかん)」を三浦(さんぽ。富山浦、乃而浦、塩浦の三港)に設置し、通交を管理した 13 。しかし、貿易を巡る対立から、応永の外寇(1419年)や三浦の乱(1510年)といった武力衝突も発生しており、その関係は常に平穏ではなかった 17 。

外交儀礼の具体像

本書の下巻に収録された贈答品の目録は、当時の外交が単なる文書のやり取りに留まらなかったことを示している 3 。日本からは刀剣、鎧、屏風、扇、硫黄などが輸出され、大陸からは銅銭、絹織物、書籍、薬材などが輸入された 16 。これらの品々は、単なる商品としての経済的価値だけでなく、送り主の文化的威信を示し、友好関係を象徴する政治的なメディアとしての役割も担っていた。外交とは、言葉とモノが一体となった、総合的な国家間のコミュニケーションだったのである。

第三部:戦国時代における『善隣国宝記』の意義と展開

『善隣国宝記』が編纂された15世紀後半から16世紀にかけて、日本の政治状況は激変する。室町幕府の権威は失墜し、全国各地に戦国大名が勃興する群雄割拠の時代が到来した。この大変動の中で、『善隣国宝記』の役割もまた、大きく変容を遂げていく。

|

年代 |

出来事 |

『善隣国宝記』との関連性 |

|

1470年 |

『善隣国宝記』完成 |

応仁の乱の最中、失われゆく幕府外交の集大成として編纂。 3 |

|

1523年 |

寧波の乱 |

勘合貿易の主導権を巡る大内氏と細川氏の衝突。幕府外交の完全な破綻を象徴。 21 |

|

1551年 |

大内義隆の自害 |

勘合貿易の最大の実力者であった大内氏が滅亡し、公式な日明貿易が事実上終焉。 21 |

|

16世紀中頃 |

後期倭寇の活発化 |

密貿易と海賊行為が横行。大名や商人が独自のルートで交易を行う時代へ。 22 |

|

1592-98年 |

豊臣秀吉の朝鮮出兵 |

『善隣国宝記』の「神国」思想が、侵略を正当化する論理として歪曲・利用される。 23 |

|

1609年 |

己酉約条(日朝国交回復) |

対馬宗氏が主導。以酊庵の外交僧(景轍玄蘇ら)が活躍。 25 |

|

1635年 |

柳川一件 |

対馬藩による国書改竄が発覚。外交文書の重要性と、その担い手の役割が再認識される。 26 |

第一章:幕府外交から大名外交へ

応仁の乱(1467-1477年)は、室町幕府の権力を決定的に弱体化させた 28 。将軍は名目上の存在となり、勘合貿易がもたらす莫大な利益は、管領家の細川氏や、中国・朝鮮との交易ルートを抑える西国の実力者・大内氏といった有力守護大名の手に渡るようになった 22 。

この権力構造の変化を象徴するのが、大永3年(1523年)に明の港町・寧波で発生した「寧波の乱」である 21 。これは、勘合貿易の主導権を巡って対立していた細川氏と大内氏の派遣した使節団が、現地で大規模な武力衝突を起こした事件であった 22 。幕府の統制が全く及ばないところで日本の使節同士が争うという前代未聞の事態は、明朝に深刻な対日不信を植え付け、勘合貿易の厳格化と衰退を招いた 22 。この事件により、日本の外交の主体が、名実ともに中央の幕府から地方の戦国大名へと移行したことが誰の目にも明らかとなった。

第二章:戦国大名にとっての「外交手引書」

中央の権威が失墜し、公式な日明間の通交が途絶えると、西日本の戦国大名たちは、自らの力で海外との交渉ルートを切り開く必要に迫られた。その際、『善隣国宝記』は彼らにとって貴重な手引書となった。

- 大内氏 : 寧波の乱に勝利し、日明貿易の利権を独占した大内氏は、本拠地である周防山口を「西の京」と呼ばれるほどの文化都市へと発展させた 21 。彼らの外交実務を支えたのは、博多の聖福寺などに拠点を置く幻住派の禅僧たちであり、彼らは五山文学の伝統を受け継ぐ知識人として、国書の作成などに腕を振るった 31 。

- 島津氏 : 南九州を拠点とする島津氏は、明や朝鮮との直接交渉が困難であったため、古くから関係のあった琉球王国を介した中継貿易に活路を見出した。ここでも、領国内の禅僧が外交顧問として重要な役割を果たしている 33 。

- 宗氏 : 朝鮮半島との間に浮かぶ対馬を本拠とする宗氏は、地政学的な利点を生かし、日朝間の外交・貿易の窓口役を半ば世襲的に担った 18 。彼らは以酊庵(いていあん)という専門の機関を設け、京都五山などから招聘した景轍玄蘇(けいてつげんそ)のような学識高い外交僧に、国書の起草や使節の応対といった実務を担わせた 25 。

これらの戦国大名に仕えた外交僧たちは、『善隣国宝記』に記された国書の様式、贈答の慣習、交渉の作法などを「判例集」として参照したと考えられる。本来、幕府という中央集権的な権威を前提として編纂された本書は、皮肉にも、その権威を侵食する戦国大名たちが、それぞれの「私的外交」を展開し、明や朝鮮といった既存の国際秩序の中で自らを「対話可能な主体」として承認させるための、技術的な手引書へとその役割を変えたのである。これは、本書が意図せざる形で、戦国時代の「下剋上」という現象を外交の領域においても支えていたことを示している。

第三章:『善隣国宝記』の思想的影響

『善隣国宝記』の影響は、実務的な側面に留まらなかった。その中に込められた思想は、形を変えながら後世に大きな影響を与え続ける。

「神国」思想の変容と利用

瑞渓周鳳が日本の独立性と対等性を守るために理論的支柱とした「神国」思想は、約1世紀後、豊臣秀吉の時代に、他国への侵略を正当化するための攻撃的なイデオロギーへと変質・利用された 23 。秀吉の外交顧問であった西笑承兌もまた、周鳳と同じ相国寺の禅僧であり、五山文化の知的伝統の延長線上にいる人物であったが、彼の起草した国書は、周鳳の理念とは全く異なる形で、朝鮮出兵という未曾有の対外戦争の引き金となった 38 。この対比は、一つの思想が時代背景や為政者の意図によっていかに異なる解釈をされ、時には正反対の目的のために利用されうるかを示す好例である。

近世への架け橋と規範の浸透

『善隣国宝記』の伝統は、江戸時代にも引き継がれた。その続編ともいえる『続善隣国宝記』が編纂され 41 、徳川幕府の御用学者であった林羅山も本書に言及し、自らの思想形成に役立てている 43 。特に、義満の「屈辱外交」を批判した国体論的な側面は、江戸時代中期の水戸学における尊王論の源流の一つとなり、幕末の尊皇攘夷運動に至る思想的潮流にまで影響を及ぼした 44 。

この『善隣国宝記』的な外交規範が、武家社会に深く浸透していたことを逆説的に示すのが、寛永12年(1635年)に発覚した「柳川一件」である 46 。これは、対馬藩が朝鮮との国交回復交渉を円滑に進めるため、徳川将軍の国書を偽造し、朝鮮国王からの返書を改竄していたことが、藩の内紛から露見した事件であった 26 。この事件が、将軍徳川家光が直々に裁定を下すほどの幕政を揺るがす大問題となったのは、単なる不正行為という理由だけではない。その背景には、『善隣国宝記』以来、日本の為政者の間に培われてきた「外交文書は国家の尊厳を体現するものであり、その書式や文言は厳格な規範に従うべきである」という共通認識が存在したからである。国書の改竄は、相手国を欺くだけでなく、自国の元首である将軍の権威をも著しく貶める、国体を揺るがす大罪と見なされた。この事件は、『善隣国宝記』が示した外交規範が、編纂から160年以上が経過した江戸時代初期においても、為政者たちの精神に強固な規範として生き続けていたことを証明している。

結論:歴史史料としての『善隣国宝記』の多角的価値

本報告書で詳述してきたように、『善隣国宝記』は、単一の視点では捉えきれない多角的な価値を持つ、日本の前近代史における第一級の根本史料である。その価値は、以下の三点に集約することができる。

第一に、中世日本の対外関係の実務を知るための比類なき**「実務手引書」**としての価値である。国書の文例から贈答品の目録に至るまで、その詳細な記録は、理念だけでは動かない外交の現場のリアルな姿を現代に伝えている。

第二に、15世紀の日本の知識人が抱いていた国家観や世界観を反映した**「思想書」**としての価値である。瑞渓周鳳が示した「神国」思想や、国家の尊厳と実利の両立を目指す外交理念は、その後の日本の対外思想に大きな影響を与えた 2 。

第三に、室町幕府の権威が崩壊し、戦国時代へと移行していく激動の時代を記録した**「歴史書」**としての価値である。本書は、中央集権的外交の終焉と、戦国大名による多元的外交の黎明という、日本の歴史における大きな構造転換を、外交という側面から鮮やかに描き出している。

戦国時代という視座から本書を読み解くとき、その意義はさらに深まる。戦国時代の外交は、決して無秩序な弱肉強食の世界ではなく、『善隣国宝記』に示された室町時代の外交的「型」を、各大名がそれぞれの国情に合わせて継承し、変容させながら展開したものであった。本書は、中央の崩壊と地方の自立という戦国時代の本質を、外交面から解明するための不可欠な鍵なのである。

現代においても、田中健夫氏をはじめとする研究者たちの尽力により、本書の学術的価値は再評価され続けている 49 。今後、戦国大名が実際に発給した国書の文言と『善隣国宝記』の文例との具体的な比較分析などを進めることで、この稀有な史料が持つ意味は、さらに豊かに解明されていくことであろう。

引用文献

- 10. 善隣国宝記 - 東京都立図書館 https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/collection/features/digital_showcase/020/10/index.html

- 善隣国宝記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E9%9A%A3%E5%9B%BD%E5%AE%9D%E8%A8%98

- 善隣国宝記(ぜんりんこくほうき) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_se/entry/033684/

- 善隣国宝記(ゼンリンコクホウキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%96%84%E9%9A%A3%E5%9B%BD%E5%AE%9D%E8%A8%98-89044

- 室町時代(ムロマチジダイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%A4%E7%94%BA%E6%99%82%E4%BB%A3-140987

- 瑞渓周鳳(ズイケイシュウホウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%91%9E%E6%B8%93%E5%91%A8%E9%B3%B3-539665

- 瑞渓周鳳 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%9E%E6%B8%93%E5%91%A8%E9%B3%B3

- 【(二四)瑞溪周鳳】 - ADEAC https://adeac.jp/sakai-lib/text-list/d100070/ht000440

- 五山僧の移り変わり - FutureLearn https://www.futurelearn.com/info/courses/japanese-rare-books-sino-j/0/steps/121158

- 1088夜 『室町の王権』 今谷明 - 松岡正剛の千夜千冊 https://1000ya.isis.ne.jp/1088.html

- 大河ドラマの主役は無理? 足利義満が侵した「聖域」とは | コラム 京都「人生がラク」になるイイ話 https://www.tm-office.co.jp/column/20160808.html

- 授業「南北朝の争乱と応仁の乱」|社会|中1|群馬県 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Cl-kpLUFtOE

- 日本史|室町時代の貿易(1) https://chitonitose.com/jh/jh_lessons56.html

- 【中学歴史】「日明貿易の開始」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-2904/lessons-2912/point-2/

- 勘合貿易 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kango-boeki/

- 【JH219】日明貿易 | 史料データベース | EE-Arts | 教育に関わる社会をつくろう! https://ee-arts.biz/database/jh219/456/

- 「日明貿易、日朝貿易、勘合貿易」とは? それぞれの特徴、違いがスッキリ分かる! | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/325

- 日朝貿易 - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0801-045_1.html

- 野澤道生の日本史ノート解説「室町幕府の外交」 http://nozawanote.g1.xrea.com/01tuusi/04muromati/muromati6.html

- 【高校日本史B】「日朝貿易」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12719/

- 勘合貿易 日本史・日本史年表/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/kango-boeki/

- 寧波の乱 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/neiha-no-ran/

- 記紀神話と神国思想 大谷吉継がもたらした「国宝 新羅鐘」の謎【「半島をゆく」越前・若狭編 3】 https://serai.jp/tour/391305

- なぜ、秀吉は大陸進出を狙ったのか 小島毅『儒教が支えた明治維新』 - 好書好日 https://book.asahi.com/jinbun/article/12853553

- 西山寺 - 対馬全カタログ http://tsmzen.com/syaji/syaji_seizanji.html

- 【江戸時代のお家騒動】柳川一件 日朝を揺るがす前代未聞の「国書改竄事件」 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2020/11/28/180000

- 徳川家光の下した判決は、義成の勝訴、調興の敗訴と津軽への流罪 http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=5388

- 名ばかり将軍たちの悲哀…室町幕府はなぜ ”ゆるブラック企業” 的な存在に?トップの無力ぶりを検証 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/246151

- 寧波の乱はなぜ起こったのか / 日本史 by 早稲男 |マナペディア| - manapedia https://manapedia.jp/text/1415

- 日明関係史研究の最前線と教科書記述 - The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/62147/ouhe_14_001.pdf

- 中世博多の幻住派僧 https://hu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=397&file_id=22&file_no=1

- 中世後期の日中関係史研究—「入明記」からみる遣明使節の外交及び貿易活動 - 東京大学文学部 https://www.l.u-tokyo.ac.jp/postgraduate/database/2013/45.html

- 十六・十七世紀における琉球・南九州海域と海商 https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/37183/files/KJ00004716067.pdf

- 外交と禅僧 https://spc.jst.go.jp/cad/literatures/download/4091

- 対馬の外交Ⅰ 以酊庵 - 対馬博物館 https://tsushimamuseum.jp/exhibition/839/

- 朝鮮修文職 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E4%BF%AE%E6%96%87%E8%81%B7

- 神国論の系譜 54号 - 八幡の歴史を探究する会 https://yrekitan.exblog.jp/23045645/

- 西笑承兌 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E7%AC%91%E6%89%BF%E5%85%8C

- 西笑承兌 どうする家康/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/110011/

- 秀吉の「唐入り」を先導した、西笑承兌が辿った生涯|「黒衣の宰相」と呼ばれた相国寺の禅僧【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1153276

- 続善隣国宝記とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%B6%9A%E5%96%84%E9%9A%A3%E5%9B%BD%E5%AE%9D%E8%A8%98

- 続善隣国宝記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%9A%E5%96%84%E9%9A%A3%E5%9B%BD%E5%AE%9D%E8%A8%98

- 古代・中近世史 総論 日本と中国の関係は古来非常に密接で ... https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100512962.pdf

- 大日本史/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96650/

- 水戸学と幕末武士層 https://www.osaka-sandai.ac.jp/research/pdf/result/30/30-16.pdf

- 柳川一件(やながわいっけん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9F%B3%E5%B7%9D%E4%B8%80%E4%BB%B6-400757

- 柳川一件 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E5%B7%9D%E4%B8%80%E4%BB%B6

- 善隣国宝記 新訂続善隣国宝記 | 本の総合カタログBooks 出版書誌データベース https://www.books.or.jp/book-details/9784081970292

- 善隣国宝記 | SHOSHO - 石川県立図書館 https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/shosho/detail/bib/1005010291289

- 訳注日本史料 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN12057022