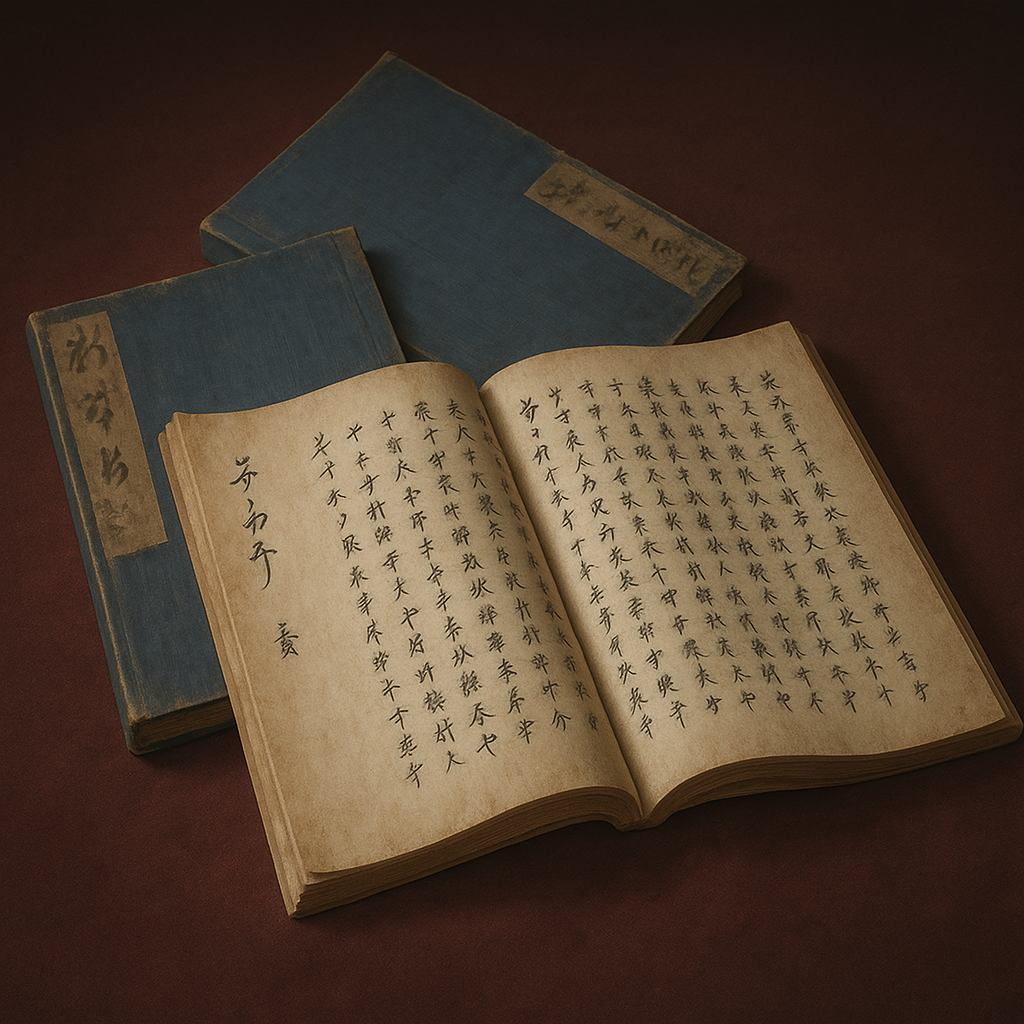

塵塚物語

『塵塚物語』は戦国時代の逸話集。鎌倉~室町期の人物や風俗を収録。史実性は低いが、当時の社会や人々の意識を伝える貴重な資料。

『塵塚物語』に関する詳細調査報告

1. 序論

本報告書は、日本の戦国時代に成立したとされる逸話集『塵塚物語』について、その成立背景、編纂者、内容構成、主要な逸話、史料的価値、研究史、そして現代における受容状況などを多角的に調査し、総合的に解説することを目的とする。近年の研究成果も踏まえつつ、学術的な品位を損なうことなく、平易かつ明晰な日本語で記述することに努める。特に、不自然な外国語の混入や、特定の箇所におけるマークダウン記述の断片的な使用は避ける。

『塵塚物語』は、奥書によれば天文21年(1552年)に成立したとされる、全六巻から成る説話集である 1 。主に鎌倉時代から室町時代の著名な人物や事件、巷談、風俗、信仰にまつわる逸話を集録しており、その数は65編に及ぶとされている 2 。編纂者は明らかではないが、奥書や序文の記述から「藤原某」という公家の手になるものと推測されている 1 。戦国時代という、既存の価値観が大きく揺らぎ、新たな秩序が模索される転換期に編纂された本書は、当時の人々の歴史認識や社会観、倫理観を垣間見ることができる貴重な文学作品であると同時に、歴史史料としての側面も有している。過去の出来事から教訓を引き出し、変動する社会を生き抜くための知恵を見出そうとする編纂者の意図が、その内容や構成に反映されている可能性が考えられる。単なる過去の逸話の集成に留まらず、戦国時代という「現在」の視点から過去を再解釈し、同時代人への何らかのメッセージを込めた作品であったかもしれない。

また、「塵塚」という書名自体にも、編纂者の史料観や世界観が象徴的に示されている可能性がある。「塵塚」とは文字通りには塵芥の捨て場を意味するが、価値がないと見なされがちな些末な話、あるいは正史からはこぼれ落ちるような「胡散臭い」と評されることもある逸話 3 の中にこそ、時代の真実や人々の本音、歴史の深層が宿るという編纂者の認識が込められているのかもしれない。これは、後に内藤湖南が本書から「時代精神」を読み取ろうとした視点とも通底する。

近世においては元禄2年(1689年)に刊行された記録があり 1 、近代以降も国文学や歴史学の研究対象として注目されてきた。特に歴史学者の内藤湖南が、その史料的価値に独自の観点から光を当てたことは特筆される 3 。説話文学研究の分野においても、その内容や特徴、他の説話集との関連などが議論の対象となっている 4 。

2. 『塵塚物語』の成立

2.1. 成立年代と歴史的背景

『塵塚物語』の成立年代については、諸本に付された奥書や序文から手がかりが得られる。最も重要なのは、多くの研究者が指摘するように、奥書に「天文二十一年十一月日藤某判」との記述が見られる点であり、これにより天文21年(1552年)の成立とするのが定説となっている 1 。さらに、永禄12年(1569年)の日付を持つ序文を伴う版も存在することが知られており、この頃に初めて公にされた、あるいは何らかの形で再編されて流布した可能性が考えられる 2 。

天文年間から永禄年間(16世紀半ばから後半)にかけての日本は、応仁の乱(1467年~1477年)に端を発する戦国時代の動乱が全国に拡大し、室町幕府の権威は失墜、各地で守護大名や戦国大名が覇を競い合う、まさに下剋上の風潮が蔓延した時代であった。既存の権威や伝統的な価値観が大きく揺らぎ、社会全体が流動化する中で、人々は過去の事例に学び、未来への指針や処世の知恵を求める傾向が強まったと考えられる。このような時代背景が、『塵塚物語』のような過去の逸話を集めた書物の編纂を促した一因となった可能性は十分に考えられる。

この天文21年から永禄12年までの約17年間という時間差は、単なる出版の遅延以上の意味を持つ可能性も否定できない。この期間は、織田信長の台頭(桶狭間の戦いは1560年)など、戦国時代の様相がさらに大きく変化した時期にあたる。初稿が成立した後、社会情勢の変化に応じて内容の加筆修正や再編集が行われたことも想像される。例えば、当初の稿から特定の逸話が削除されたり、新たな逸話が追加されたり、あるいは全体の構成が見直されたりした可能性も考えられるが、その具体的な経緯を明らかにする史料は現時点では見出されていない。

2.2. 編纂者に関する考察

『塵塚物語』の編纂者は、残念ながら明確には判明していない 1 。しかし、いくつかの手がかりから、その人物像をある程度推測することは可能である。

前述の通り、奥書には「藤某判」とあり、「藤原」姓の人物が編纂に関与したことを示唆している 1 。さらに、巻一の冒頭には「前飛鳥井老翁一日語られていはく」という記述が見られる 2 。飛鳥井家は、代々和歌や蹴鞠などを家職とし、朝廷に仕えた公家である。この記述から、編纂者は飛鳥井家の関係者、あるいはその周辺にいた、和歌や古典に造詣の深い公家であった可能性が高いと考えられている。

編纂者が公家であったとすれば、その立場や教養が『塵塚物語』の内容や性格に影響を与えたことは想像に難くない。武家勢力が社会の中心となり、公家の地位が相対的に低下しつつあった戦国時代において、公家文化の伝統や価値観を何らかの形で記録し、後世に伝えようとする意識が働いた可能性も考えられる。収録された逸話の中に、足利将軍家や公家の逸話、あるいは和歌や連歌といった公家社会で重んじられた文化に関する話が少なからず見られるのは、こうした編纂者の背景を反映しているのかもしれない。例えば、後に詳述する山名宗全の逸話において、公家の大臣が武士である宗全にやり込められる描写 6 は、当時の公家が抱いていた危機感の裏返しと解釈することも可能であろう。

2.3. 編纂意図について

『塵塚物語』がどのような意図をもって編纂されたかについては、緒言や序文の記述が重要な示唆を与えている。国民文庫刊行会本の底本とされたものの緒言には、「専ら風教に稗益あるべき逸事逸聞をはじめ、足利氏季世の巷談街説を集録す。当時の著聞集ともいふべきものなり」と記されている 1 。これは、本書が道徳的な教化や世の戒めとなるような話、また足利時代末期の世間の様々な噂話や出来事などを集めたものであり、同時代における見聞録としての性格を持つことを編纂者自身が意識していたことを示している。

また、別の序文によれば、編纂者である藤原某が公務の合間に、「往昔誉れ高き名君名師の金言妙句」や、たとえ身分の低い者たちの言葉であっても「世の人の助けとならん事」を選び集めたとされている 2 。この記述からは、身分や時代の隔たりを超えて、後世の人々にとって教訓となるような普遍的な知恵や価値ある言葉を収集し、保存しようとした編纂者の真摯な意図がうかがえる。単なる興味本位の逸話収集ではなく、社会や人間に対する深い洞察に基づいた選択が行われていた可能性を示唆している。

これらの編纂意図を総合的に勘案すると、『塵塚物語』は、戦国乱世という先の見えない時代にあって、過去の多様な人々の生き様や言葉の中に、現代(編纂当時)を生きるための指針や教訓を見出そうとした試みであったと言えるかもしれない。

3. 『塵塚物語』の内容と構成

3.1. 全体構成

『塵塚物語』は、全六巻から構成される説話集である 2 。収録されている逸話の総数は65編とされている 2 。その体裁は、中世の代表的な説話集である『宇治拾遺物語』に似ていると指摘されており 2 、これは特定の主題に厳密に沿うのではなく、多様な主題を持つ比較的短い逸話を集成する形式をとっていることを示唆している。

各巻がどのような基準で編集されているか、あるいは65という話数や六巻という構成自体に何らかの象徴的な意味や思想的背景が存在するかどうかは、現存する情報だけでは断定しがたい。しかし、編纂者が公家である可能性が高いことを考慮すれば、逸話の選択や配列には、編纂者の特定の歴史観(例えば、武士の台頭をどのように捉え、公家文化の価値をどのように位置づけるか)や人間観(例えば、どのような行為を称賛し、どのような行為を批判するか)が反映されている可能性は十分に考えられる。武家の逸話と公家の逸話のバランス、教訓的な話と単なる巷談の比率、時代の古い話と新しい話の配置など、詳細な分析を通じて編纂者の意図を読み解く試みは、今後の研究課題と言えるだろう。

3.2. 主題の傾向

『塵塚物語』に収録された逸話の主題は多岐にわたるが、その中心となるのは、主に鎌倉時代から室町時代、特に足利氏の治世末期にかけての著名な人物(公家、武家、僧侶など)や歴史的事件、巷の噂話、当時の風俗や信仰に関するものである 1 。

編纂意図として「風教に稗益あるべき」 1 、「世の人の助けとならん事」 2 を集めることが掲げられていることから、道徳的、教訓的な内容を含む話が多くを占めると考えられる。具体的には、名君名将の賢明な判断や戒めの言葉、あるいはその逆に愚かな行為が招いた結果を示すような逸話、歌道や連歌といった文化的活動に関するエピソード、当時の社会風俗や人々の信仰の様相を具体的に伝える話などが含まれていると推測される。

3.3. 文学的特徴

『塵塚物語』は、説話文学の形式をとる。個々の逸話は比較的短く、簡潔な語り口で記述されていると推測されるが、現存するテキストを詳細に分析することで、その文体や表現技法の特徴をより具体的に明らかにすることができるだろう。

記述内容の信憑性については、研究者の間でも評価が分かれるところである。「記載内容は厳密性を欠き、近世的な感覚による叙述もみられ、その信憑性は低い」との指摘が一般的である 2 。これは、逸話が伝聞や記憶に基づいており、客観的な事実確認よりも物語としての面白さや教訓性が優先された結果である可能性を示唆している。あるいは、編纂者の主観や解釈が色濃く反映されている部分もあるかもしれない。

この「近世的な感覚による叙述」という指摘は、注目に値する。『塵塚物語』が成立した16世紀半ばは、中世から近世への移行期にあたり、人々の価値観や世界観、そしてそれを表現する言葉や文体にも変化の兆しが現れていた時期である。物語の語り口、登場人物の心理描写、あるいは出来事の解釈などに、中世的な枠組みから脱却しつつある新しい時代の萌芽が、意識的か無意識的かにかかわらず見られるのかもしれない。この点は、『塵塚物語』が単に過去を振り返るだけでなく、新しい時代への移行期に生み出された作品としての特徴を持つことを示唆している。

一方で、たとえ史実としての厳密性に欠ける部分があったとしても、『塵塚物語』が中世の風俗や慣習を多く伝えている点は重要であり、当時の社会状況や人々の意識を理解する上での価値は多くの研究者によって認められている 2 。

4. 主要な逸話の紹介と分析

『塵塚物語』には数多くの逸話が収録されているが、本節ではその中から、特に作品の時代性、思想性、文学的価値を象徴すると考えられるいくつかの逸話を選び、その概要と分析・考察を試みる。これにより、作品全体の性格をより具体的に明らかにすることを目指す。

表1:『塵塚物語』の主要な逸話と登場人物

|

巻 |

話数 |

主な登場人物 |

逸話の概要 |

関連する主題/示唆 |

出典例 |

|

(未詳) |

(未詳) |

山名宗全、某大臣 |

応仁の乱中、宗全が大臣と時勢を論じ、過去の「例」に対し「時」の重要性を説いた。「例という文字をば、向後は時という文字にかえて御心得あるべし」と述べた。 |

戦国時代の下剋上、実力主義の台頭。旧権威と新価値観の対立、時代の変化。 |

6 |

|

(未詳) |

(未詳) |

足利義満、斯波義重、住僧 |

足利義満が名木の桜の一枝を求めた際、住僧が大枝を献上。義満は立腹し、小枝を献上すべきだったと咎めた。 |

将軍の権威と風雅の理解。献上品のあり方における主従の意識、文化的コード。 |

1 |

|

(未詳) |

(未詳) |

宗祇法師、肖柏など |

宗祇ら連歌師が五万句の連歌を興行し、院の勅点を賜った。宗祇は随一の連歌師で歌道の中心人物とされた。 |

室町時代の連歌の隆盛と連歌師の社会的地位。文化活動における天皇・上皇の権威。 |

1 |

|

(未詳) |

(未詳) |

小松帝(光孝天皇) |

光孝天皇即位の際、迎えの車に周囲の松が避けたため「小松帝」と称されたという説話。この説話は『伊勢物語抄』の記述と近い。 |

天皇の権威の神秘性。説話の伝承と他文献(特に伊勢物語注釈書)との関連。古典享受史の一端。 |

4 |

|

(未詳) |

(未詳) |

足利基氏、料理人 |

足利基氏が鮒を調理させたところ裏半面が生煮えだった。基氏は武勇に優れ慈悲深く正直で和歌も嗜むと評される。 |

当時の食文化の一端。武将の人柄や日常生活を伝える逸話。 |

9 |

これらの逸話に登場する人物は、足利将軍家、有力守護大名、高名な文化人など、それぞれの分野で時代を象徴する人々である。彼らの言動や彼らにまつわる出来事は、単なる個人的なエピソードを超えて、その時代の価値観や社会構造、文化的水準を反映していると言える。編纂者は、これらの象徴的な人物の逸話を選択的に収録することで、読者に対して室町・戦国期という時代全体の縮図を提示しようとしたのかもしれない。また、逸話の中には、権力者の横暴さや人間的な弱さ、あるいは庶民の知恵やしたたかさを描いたものも含まれている可能性があり、それらは「風教に稗益ある」という編纂意図と結びついていると考えられる。

4.1. 山名宗全と大臣の問答:「例」と「時」の思想

『塵塚物語』の中でも特に有名な逸話の一つが、応仁の乱の西軍総大将であった山名宗全と某大臣との問答である 6 。この逸話は、応仁の乱という未曾有の大乱の最中、宗全がある大臣の邸宅を訪れ、昨今の乱世について語り合った際の出来事として記されている。大臣が過去の事例、すなわち「例」を縦横に引いて自説を賢しらに語ったのに対し、宗全は「例という文字をば、向後(きょうこう)は時という文字にかえて御心得あるべし」と反論したという 6 。

宗全のこの言葉は、固定化された前例主義を批判し、常に変化し流動する「今」、すなわち「時」の状況に応じた判断の重要性を説くものであり、戦国時代という時代の精神を象徴しているとも言える。彼はさらに、「斯ふてこそ武士に天下うばはれ、公家は日々に衰へて、はては我々ごとき者に媚をなし給ふ様にも成行て候へ」と述べ、公家社会の権威失墜と武家の台頭という、当時の社会の大きな変動を鋭く指摘している(この具体的な発言は、 7 に収録されている『塵塚物語』の該当箇所からの引用を想定している)。

この逸話の成立は応仁の乱から約100年後であり、その史実性については慎重な検討が必要であるが 6 、重要なのは、戦国時代の人々が山名宗全という人物を、旧来の権威や秩序に挑戦する「横紙破り」 6 として認識し、時代の変革者として捉えていたことを示している点である。この逸話は、宗全個人の思想を示すというよりは、戦国時代という新しい価値観が勃興しつつあった時代全体の空気を反映したものと解釈できる。

4.2. 足利義満と桜:将軍の権威と風流

室町幕府三代将軍足利義満に関する逸話として、洛中のとある寺の名木であった桜の一枝を所望した際の出来事が記されている 1 。義満が上使として斯波義重を派遣し、桜の一枝を献上するよう命じたところ、その寺の住僧は大きな枝を折って献上した。これに対し、義満は大いに立腹し、「かさねては小枝を切てさし上べし」と、次回からは小枝を献上するようにと咎めたという。

この逸話は、単に献上された桜の枝の大小を問題にしているのではない。むしろ、献上物を通じた主従関係の確認、将軍の意向を正確に汲み取るべきであるという臣下の心得、さらには風流や美的感覚における規範意識といった、より深い文化的背景を示唆していると考えられる。大枝を無造作に折る行為が、木全体への配慮に欠ける野暮な行為と見なされたのか、あるいは将軍の洗練された審美眼を試すかのような無粋な行為と受け取られたのかもしれない。この短い逸話の中に、室町時代の武家社会における権力者の意向と、それに応える側の文化的コードが凝縮されている。

4.3. 宗祇法師の逸話:連歌師の活動と社会的地位

『塵塚物語』には、室町時代を代表する連歌師である宗祇に関する記述も見られる 1 。当時、天下には肖柏、桜井弥四郎、基佐、宗長など多くの連歌師がいたが、その中でも宗祇は随一であり、「歌道の骨柱たりとみえたり」と高く評価されている。そして、宗祇以下の連歌師五、六輩が選ばれて五万句の連歌を興行し、後土御門院(先院)から勅点を賜ったという栄誉が記されている。

この記述は、室町時代における連歌文化の隆盛ぶりと、その中で宗祇が果たした中心的な役割を明確に示している。連歌が単なる遊戯ではなく、高度な知的技術と美的感覚を要する芸術として確立し、社会の広い層に受け入れられていたことがうかがえる。また、院の勅点を賜るという事実は、連歌という文芸が、天皇や上皇といった当時の最高権威からも公認され、国家的な文化行事としても重要な位置を占めていたことを物語っている。

4.4. 小松帝説話:『伊勢物語』享受との関連

光孝天皇(小松帝)にまつわる説話も『塵塚物語』に収録されており、その内容は古典享受史の観点から興味深い。この説話は、光孝天皇が即位するにあたり、御所へ迎えの車を遣わしたところ、その道筋にあった松の木が車を避けるように自然と傾いたため、同天皇を「小松帝」とも称するようになったというものである。この「小松帝説話」が、『塵塚物語』に収録されていること自体もさることながら、その内容が「書陵部本伊勢物語抄[冷泉家流]本体部」の記述と非常に近い関係にあるという研究者の指摘がある 4 。

このことは、『塵塚物語』の編纂者が、『伊勢物語』およびその注釈書(伊勢注)に深く親しんでおり、それらを通じて古典的な知識や説話を作品に取り入れていた可能性を強く示唆する。中世から戦国期にかけて、『伊勢物語』がどのように読まれ、解釈され、そして新たな物語創造の源泉となっていたかという、古典享受史の一端を明らかにするものである。『塵塚物語』が、単なる巷談や同時代の見聞を集めただけでなく、古典的教養に裏打ちされた側面も持ち合わせていたことを示す好例と言えるだろう。

4.5. その他の注目すべき逸話

上記以外にも、『塵塚物語』には当時の社会や人物像を垣間見せる興味深い逸話が含まれている可能性がある。例えば、鎌倉公方の足利基氏が料理人に鮒を調理させたところ、その裏半面が生煮えであったという逸話が紹介されている 9 。この話の中で、基氏は「武勇の誉れ高く慈悲深い人物、正直者で、和歌の嗜みもある」と評されており、当時の武将に求められた多面的な資質を示唆している。料理の不手際という日常的な出来事を通して、人物の度量や性格を描写する説話的な手法が見られる。

また、直接的な逸話の内容は不明ながら、一休宗純に関する研究において『塵塚物語』が参考文献として挙げられている例がある 10 。もし『塵塚物語』に一休に関する具体的な逸話が収録されているとすれば、奇行で知られる禅僧一休が、戦国時代の人々にどのように認識され、語り継がれていたかを探る上で貴重な手がかりとなるであろう。

5. 『塵塚物語』の史料的価値と評価

5.1. 歴史史料としての側面

『塵塚物語』は、文学作品としての性格を持つ一方で、歴史史料としての価値も有している。特に、室町時代末期の公家や武家の風俗、社会の動向、人々の信仰に関する具体的な逸話を多く含んでおり、当時の社会状況や文化を理解する上で貴重な情報を提供してくれる 2 。緒言に「足利氏季世の巷談街説を集録す」 1 とあるように、正史には記録されることの少ない、民間の情報や一般の人々の認識、噂話などが含まれている可能性があり、歴史の「裏面」を垣間見せる史料となりうる。

5.2. 信憑性に関する諸説と検討

『塵塚物語』に記された逸話の信憑性については、研究者の間でも評価が一定ではない。一般的には、「記載内容は厳密性を欠き、近世的な感覚による叙述もみられ、その信憑性は低い」と評価されることが多い 2 。これは、収録された逸話の多くが、直接的な見聞ではなく、伝聞や記憶に基づいており、客観的な事実確認よりも物語としての面白さや教訓性が優先された結果である可能性を示唆している。また、編纂者の主観や解釈、あるいは時代の風潮が内容に影響を与えていることも考えられる。

しかし、この「信憑性の低さ」は、必ずしも史料的価値の全面的な否定を意味するものではない。むしろ、当時の人々が特定の事件や人物をどのように認識し、理解し、そして語り伝えていたかという「意識の歴史」や「記憶の文化」を探る上では、非常に貴重な手がかりを提供してくれる。何が「事実」として記録されたかではなく、何が「物語」として語り継がれ、受容されたかという点に注目することで、当時の人々の関心事、価値観、恐怖、願望などを読み解くことができるのである。

5.3. 内藤湖南による評価とその意義

近代日本の代表的な東洋史学者である内藤湖南は、『塵塚物語』の史料的価値について独自の評価を下したことで知られている。湖南は、『塵塚物語』を「専門的には『胡散臭い材料』」と評し、その記述の史実性には懐疑的な立場を取りつつも 3 、自身の歴史叙述、特に名高い論考『応仁の乱に就て』において、この書物を主要な典拠の一つとして積極的に活用した。

湖南は、「事実が確かであつても無くても、大体其時代においてさういう風な考へ、さういう風な気分があつたといふ事が判れば沢山でありますから、強いて事実を穿鑿する必要もありませぬ」と述べている 3 。これは、史実の厳密な考証よりも、その逸話が伝える「時代の気分」や「時代精神」といった、目に見えない歴史の側面を読み取ることを重視した湖南の歴史観を端的に示している。彼にとって、『塵塚物語』は、事実の正確性よりも、当時の人々の「考え」や「気分」といった「時代精神」を捉えるための有効な手段だったのである。

この湖南の姿勢は、彼が提唱した「直観による釈古」という史料解釈の方法論の一環であり 3 、史料の表面的な信憑性や記述の真偽に過度にとらわれることなく、その背後にある歴史的文脈や人々の深層心理を洞察しようとするものであった。湖南の評価は、『塵塚物語』のような説話集が、厳密な実証史学とは異なる形で歴史理解に貢献しうることを示した点で、後世の研究に大きな影響を与えたと言える。また、湖南が『塵塚物語』を「裏面の生活」、すなわち「時代精神そのものを描き出す」ために用いたこと 3 は、彼が公的な記録やエリート層の視点だけでは捉えきれない、より広範な社会の動態や民衆レベルの意識に関心を寄せていたことを示唆しており、歴史学における史料の範囲を広げ、多様なテクストから歴史を読み解く可能性を示した点で意義深い。

5.4. 文学史・説話文学研究における位置づけ

『塵塚物語』は、文学史、特に説話文学の研究においても重要な位置を占めている。『宇治拾遺物語』に似た体裁を持つとされることからも 2 、中世説話文学の伝統を引き継ぐ作品として位置づけられる。鎌倉時代から続く説話収集・編纂の流れの中にありながら、戦国時代という特異な時代に成立したことで、独自の性格を持つに至ったと考えられる。

中世から近世への過渡期に成立した説話集として、その内容や文体、思想性は、文学的変遷を考察する上で重要な資料となる。武井和人氏による「『塵塚物語』論序説―最終段別勘―」 5 のような個別の研究論文も存在し、説話文学の具体的なテクストとして詳細な分析の対象となっている。また、前述した小松帝説話と『伊勢物語抄』との関連性 4 は、単に説話の伝承経路の問題に留まらず、中世から戦国期にかけての古典享受史、すなわち古典作品がどのように読まれ、解釈され、新たな創作に影響を与えていったかという観点からも注目される。

6. 他の戦国期説話集との比較(概観)

『塵塚物語』の時代的特徴や文学史上の位置づけをより明確にするためには、同時代あるいは近接する時代に成立した他の主要な説話集や軍記物と比較検討することが有効である。ここでは、『甲陽軍鑑』と『備前老人物語』を例に取り上げ、編纂意図、内容の傾向、史料観などの観点から簡潔に比較する。

6.1. 『甲陽軍鑑』との比較

『甲陽軍鑑』は、江戸時代初期に成立したとされる軍学書であり、主に甲斐の戦国大名武田信玄とその子勝頼の二代にわたる事績を中心に、軍法、戦略戦術、武士の心得などを記したものである 11 。武田家家臣であった高坂昌信の口述を基にしたという体裁をとるが、実際には小幡景憲らによって編纂されたとする説が有力である 11 。甲州流軍学の聖典とされ、武田家の武勇や家訓を後世に伝えるという明確な意図が見られる 12 。史実との異同も多く指摘されるが、戦国時代の武士の思想や生活様式を反映しているとされ、歴史史料としても利用される 11 。

『塵塚物語』が鎌倉時代から室町時代という広範な時代の、公家や僧侶を含む多様な身分の人物に関する逸話を集めているのに対し、『甲陽軍鑑』は武田氏とその軍事活動に焦点が絞られている点で大きく異なる。両者ともに教訓的な側面を持つが、『甲陽軍鑑』はより実践的な武士道や戦略論に傾斜しており、特定の家(武田家)の視点や軍学という専門分野に特化している。

6.2. 『備前老人物語』との比較

『備前老人物語』は、成立年代は不明ながら、戦国時代末期から江戸時代初期にかけての武将の逸話を、「備前老人」が見聞したという形式で記した説話集である 13 。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった著名な武将に関する逸話が多く収録されている 13 。「備前老人」が具体的に誰であるかは明らかではないが、和歌や連歌、茶の湯、立花などの記事も多く見られることから、文化的な素養も備えた知識人であったと推測されている 13 。武将の逸話を通して、当時の武士の生き様や価値観、あるいは処世の教訓などを伝えようとした意図があったものと考えられる。その史料的価値は、『塵塚物語』と同様に、記述された事実そのものの正確性よりも、当時の人々がそれらの出来事や人物をどのように認識し、語り伝えていたかという点にあると言えるだろう。

武将の逸話を集めるという点では『塵塚物語』と類似するが、『備前老人物語』はより戦国時代に特化した武将中心の内容である可能性が高い。『塵塚物語』は時代を鎌倉期まで遡り、公家や僧侶の逸話も含む点で、より広範な視野を持っていると言える。

6.3. 戦国時代の逸話集全般の特徴と『塵塚物語』

『塵塚物語』、『甲陽軍鑑』、『備前老人物語』など、戦国時代から江戸時代初期にかけて編纂されたこれらの逸話集は、単なる過去の記録ではなく、激動の時代を経た人々が、過去の出来事や人物を再評価し、そこから何らかの意味や秩序、あるいは生きる指針を見出そうとした文化的な営みの一環と捉えることができる。戦国という大乱の直後、あるいはその記憶が生々しい時期に成立したこれらの作品群は、混乱した社会の中で、人々が過去の英雄や事件に教訓や理想、あるいは反面教師としての意味を求めた時代の要請に応えるものであったと言えよう。

これらの逸話集において、「史実」と「創作」の境界がしばしば曖昧であることは、当時の人々にとって、歴史が客観的な事実の記録であると同時に、語り継がれるべき物語であり、教訓の源泉でもあったことを示している。重要なのは、必ずしも「何が実際に起こったか」という事実そのものだけではなく、「その出来事がどのように語られ、どのような意味を持つか」ということであった可能性が高い。

7. 『塵塚物語』の伝本と現代におけるアクセス

『塵塚物語』を実際に読むためには、どのような伝本が存在し、現代においてどのようにアクセス可能であるかを知ることが重要である。

7.1. 主要な伝本

『塵塚物語』の主要な伝本としては、以下のものが挙げられる。

- 国民文庫刊行会本: 大正元年(1912年)に国民文庫刊行会が編纂・刊行した『雑史集』の中に収録されている 1 。この版は、国立国会図書館デジタルコレクションを通じてインターネット上で閲覧が可能であり、比較的容易に本文に触れることができる。ただし、この版では、「龍」の字を除く旧字が新字に改められ、いくつかの異体字が常用漢字に変換されるなどの編集が加えられている点に留意が必要である 1 。

- 『改定史籍集覧』所収本: 明治から大正にかけて活躍した儒者・考証学者である近藤瓶城が編纂した『改定史籍集覧』の第十冊(纂録類第二)にも『塵塚物語』は収録されている 2 。この『改定史籍集覧』は、明治39年(1906年)に出版された改定版であり、これも国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可能である。目次情報も確認でき、全六巻の構成が見て取れる 14 。『史籍集覧』は、『群書類従』などの大規模な叢書に漏れた重要な史書や記録類を収集したものであり 16 、そこに『塵塚物語』が収録されたことは、本書が歴史資料としても一定の価値を認められていたことを示している。この版の翻刻は旧字旧仮名遣いであり、活字は比較的鮮明で判読は容易であるが、句読点は付されているものの、現代の読者にとってはやや読みにくい箇所もあるかもしれない。近藤瓶城による『塵塚物語』個別の解題や詳細な注釈の有無は、デジタル化された範囲では確認できないが、『史籍集覧』全体の凡例等で触れられている可能性はある。

- 京都大学附属図書館蔵本: 写本として、6巻3冊、和装で帙に入れられたものが京都大学附属図書館に所蔵されている。この貴重な写本は、国文学研究資料館が進める「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画」の一環として電子化されており、画像データとして閲覧が可能となっている 17 。

- その他、緒言には元禄二年(1689年)に刊行された版本が存在したことが示唆されており 1 、江戸時代からある程度流布していたことがうかがえる。

これらの伝本が明治・大正期に『雑史集』や『史籍集覧』といった代表的な叢書に収録されたことは、近代国家形成期における古典籍の収集・出版事業の中で、『塵塚物語』が歴史的・文学的価値を認められ、後世に伝えるべき文献と判断されたことを示している。これは、近代における古典の再評価と国民文化の形成という文脈の中で、『塵塚物語』がどのように位置づけられたかを示唆するものである。

7.2. 現代語訳

古典籍である『塵塚物語』を現代の読者が容易に理解するためには、現代語訳の存在が不可欠である。現在、比較的入手しやすい現代語訳としては、鈴木昭一氏によるものが知られている。

- 鈴木昭一訳『塵塚物語』: 教育社新書(原本現代訳63)の一冊として、1980年に刊行された 18 。このシリーズは、古典の原文と現代語訳を対照する形で提供することを特徴としており、一般の読者が古典に親しむための入門書として企画されたものである。この現代語訳の存在は、『塵塚物語』が専門の研究者だけでなく、広く一般の読者層にも関心を持たれ、読まれ続けている可能性を示唆しており、その物語性や教訓性が時代を超えて現代人にも通じる普遍的な魅力を持っていることの証左かもしれない。古書店などで流通しており、入手は可能である 18 。

7.3. 研究書・解説書

『塵塚物語』を専門的に研究した論文や解説書も存在するが、網羅的な情報は限定的である。

- 今井正之助氏による論文「『塵塚物語』考 ―『吉野拾遺』との関係―」が、『愛知教育大学研究報告. 人文・社会科学編』の2006年号に掲載されている 19 。この論文は、『塵塚物語』と他の説話集との関連性を考察したものと推測されるが、提供された資料からはその具体的な要旨を知ることはできなかった 19 。

- また、武井和人氏による論文「『塵塚物語』論序説―最終段別勘―」が、学術雑誌『都大論究』の第20号(1983年発行)に掲載されている 5 。これも『塵塚物語』の本文解釈や文学的考察を深める上で重要な研究であろう。

『塵塚物語』全体を対象とした単著の研究書や、詳細な校注・訳注を施した学術的な書籍については、管見の限りでは、その情報を網羅的に把握するには至らなかった。今後の研究の進展とともに、より詳細な研究成果が公にされることが期待される。

表2:『塵塚物語』の諸本と現代語訳

|

種別 |

書名/収録叢書名 |

編著者/訳者 |

出版年 |

特徴 |

出典例 |

|

翻刻(叢書収録) |

『雑史集』 |

国民文庫刊行会 編 |

1912年 (大正元年) |

旧字を新字体に変換。国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可。 |

1 |

|

翻刻(叢書収録) |

『改定史籍集覧』第十冊 |

近藤瓶城 編 |

1906年 (明治39年) 改定版 |

旧字旧仮名。国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可。 |

2 |

|

写本(デジタル化) |

『塵塚物語 6巻』 |

(写本のためなし) |

(写本のためなし) |

京都大学附属図書館蔵。国文学研究資料館により電子化。 |

17 |

|

現代語訳 |

『塵塚物語』(教育社新書 原本現代訳63) |

鈴木昭一 訳 |

1980年 |

一般読者向けの現代語訳。 |

18 |

8. 結論

8.1. 『塵塚物語』の総合的評価

『塵塚物語』は、戦国時代という未曾有の変革期に編纂された、鎌倉時代から室町時代にかけての逸話を集めた貴重な説話集である。その編纂者は公家と推定され、内容は武家社会の動向のみならず、公家文化の様相、当時の風俗や信仰、さらには処世の教訓や道徳的戒めといった要素を色濃く反映している。

史実の正確性については議論の余地があるものの、当時の人々が歴史上の出来事や人物をどのように認識し、どのような価値観を持っていたか、そして社会全体の雰囲気がどのようなものであったかを伝える「時代の鏡」としての史料的価値は極めて高い。特に、歴史学者内藤湖南が、本書の記述の真偽を超えて、そこに流れる「時代精神」を読み取ろうとしたことは、その価値を象徴的に示している。

文学作品としては、中世の説話文学の伝統を受け継ぎつつも、戦国期から近世へと移行する過渡期的な特徴をも有している可能性が指摘される。その簡潔な語り口の中に、当時の人々の息遣いや社会の有り様が巧みに描き出されていると言えよう。

8.2. 本報告書で明らかになった主要な点

本報告書では、『塵塚物語』の成立背景、編纂者の推定、内容の傾向と構成、主要な逸話の紹介と分析、史料的価値と学術的評価、研究史、そして現代における受容状況などを、提供された資料に基づいて概観した。特に、山名宗全の逸話に見られるような、旧来の価値観から新しい価値観へと移行する時代の変化を捉える視点や、小松帝説話に見られるような古典享受の様相などが注目される点として挙げられる。また、内藤湖南による評価は、本書の史料的意義を考える上で不可欠な視点を提供している。

8.3. 今後の研究課題と展望

『塵塚物語』に関する研究は、今後さらに深化する余地を残している。具体的な課題としては、以下の点が挙げられる。

- 個々の逸話の典拠や伝承経路のより詳細な解明。他の説話集や日記、記録類との比較検討を通じて、逸話の成立過程や変容の様相を明らかにすることが期待される。

- 『吉野拾遺』など、同時代あるいは先行する説話集との、より精密かつ網羅的な比較研究。これにより、『塵塚物語』の独自性や時代的特徴が一層明確になるであろう。

- 編纂者と目される「藤原某」および、巻頭に名が見える「前飛鳥井老翁」の具体的な人物比定に関する研究の進展。編纂者の特定は、作品の解釈に新たな光を当てる可能性がある。

- 戦国時代の社会史・文化史の中で、『塵塚物語』が果たした役割や、当時の人々に与えた影響についてのさらなる考察。

- 未だ詳細が不明な研究論文(例えば、今井正之助氏の論文など)の内容を確認し、それらを踏まえた上での評価の深化。

『塵塚物語』は、その名の通り、一見すると「塵」のように些細で雑多な話の集積であるかもしれない。しかし、それらが集まることによって初めて見えてくる「塚」、すなわち時代の大きな姿や人々の深層心理を浮かび上がらせるという、ミクロとマクロの視点を同時に提供する稀有な作品であると言える。個々の逸話の奥にある本質や、一見無関係に見える事象間の繋がりを見出すことの重要性を示唆しており、今後の研究によって、その多層的な価値がさらに明らかにされることが期待される。

9. 参考文献

本報告書の作成にあたり参照した主要な資料は以下の通りである。

- 国民文庫刊行会 編『雑史集』, 国民文庫刊行会, 1912年 1

- ダイヤモンド・オンライン記事「応仁の乱の西軍総大将・山名宗全の逸話が、現代のビジネスパーソンに刺さる理由」(2022年12月24日) 6

- コトバンク「塵塚物語」の各辞書項目 2

- CiNii Research「『塵塚物語』考 ―『吉野拾遺』との関係―」 19

- 鶴見大学学術リポジトリ 今井正之助「小松帝説話をめぐって」 4

- 山口大学学術機関リポジトリ 高木智見「湖南史学の特徴と形成」 3

- 日本の古本屋「塵塚物語 原本現代訳63 教育社新書」 18

- 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ「塵塚物語 6巻」 17

- 国立国会図書館オンライン「国立国会図書館雑誌記事索引」(武井和人「塵塚物語論序説」検索結果) 5

- Weblio辞書「山名宗全」 6

- コトバンク「甲陽軍鑑」の各辞書項目 11

- デジタル岡山大百科「備前老人物語」 13

- Weblio辞書「足利基氏」 9

- 京都府立大学学術リポジトリ 松本麻子「中世・近世禅宗寺院における食事に関する一考察」 10

- 国立歴史民俗博物館「紀伊国熊野参詣関連資料の基礎的研究」 21

- Wikipedia「史籍集覧」 16

- 但馬の百科事典「山名宗全の人物像」 7

- Wikipedia「甲陽軍鑑」 12

- 国立国会図書館デジタルコレクション「史籍集覧 第10冊」 14

- (その他、 2 として整理された二次情報群)

引用文献

- 塵塚物語 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%A1%B5%E5%A1%9A%E7%89%A9%E8%AA%9E

- 塵塚物語(ちりづかものがたり)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A1%B5%E5%A1%9A%E7%89%A9%E8%AA%9E-1186050

- petit.lib.yamaguchi-u.ac.jp https://petit.lib.yamaguchi-u.ac.jp/17330/files/151086

- 文学研究科 日本文学専攻 - 鶴見大学 https://www.tsurumi-u.ac.jp/uploaded/attachment/3346.pdf

- 18 - 国文学・アーカイブズ学論文データベース https://ronbun.nijl.ac.jp/kind?k=%E4%B8%AD%E4%B8%96%E6%96%87%E5%AD%A6&sub=%E8%AA%AC%E8%A9%B1&page=18

- 戦国時代を呼んだ「山名宗全・細川政元」、実力主義へ社会を変革した武将の正体 | ニュースな本 https://diamond.jp/articles/-/316644

- www.yamana1zoku.org http://www.yamana1zoku.org/uploads/photos/1213.pdf

- 山名宗全(山名宗全と城一覧)/ホームメイト https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/busyo/72/

- 足利基氏とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E5%9F%BA%E6%B0%8F

- 日本食文化史研究の基礎的史料について https://kpu.repo.nii.ac.jp/record/6201/files/j_71_011.pdf

- 甲陽軍鑑(コウヨウグンカン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91-63301

- 甲陽軍鑑 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91

- 【備前老人物語】 - デジタル岡山大百科 | 郷土情報ネットワーク https://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp/id/kyo/M2005100314131347647

- 史籍集覧 第10冊 改定 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://iss.ndl.go.jp/books/R100000039-I001890412-00

- dl.ndl.go.jp https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920299

- 史籍集覧 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B2%E7%B1%8D%E9%9B%86%E8%A6%A7

- 塵塚物語 6巻 - 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00012472

- 塵塚物語 (教育社新書. 原本現代訳 ; 63) https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=471256104

- 『塵塚物語』考 ―『吉野拾遺』との関係― | CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1050282813412144128

- hdl.handle.net http://hdl.handle.net/10424/385

- 1 歴史・伝統文化の保存と継承の中核的拠点としての収蔵品の整備と、次代への 継承 Ⅰ 国民 - 独立行政法人国立文化財機構 https://www.nich.go.jp/wp-content/uploads/2015/11/nenpo2011_app.pdf