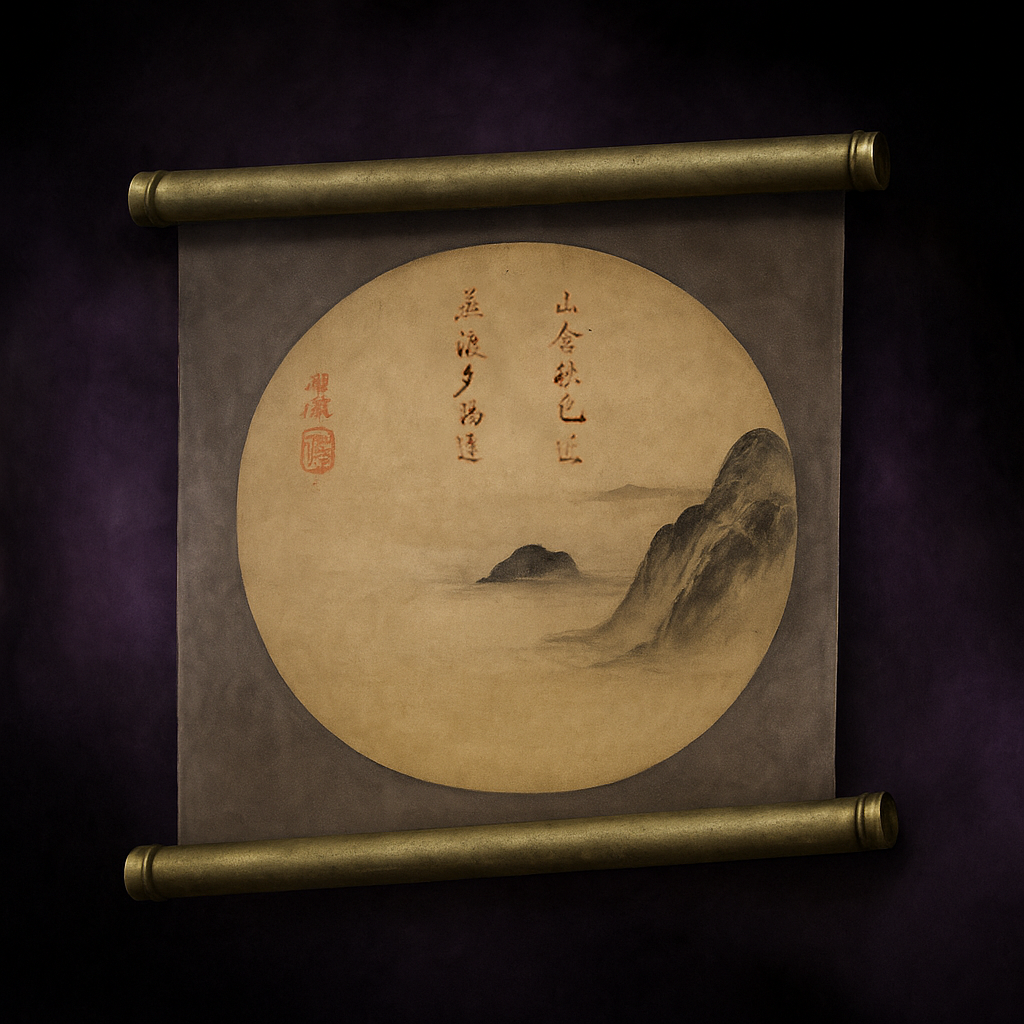

夕陽朝山図

「夕陽朝山図」は戦国時代の山水画で未確認。夕陽と朝山のモチーフは中国絵画や禅の影響を受け、日本の美意識と融合し表現された。

戦国時代山水画「夕陽朝山図」に関する美術史的考察

一章:はじめに

本報告の目的と対象:「夕陽朝山図」調査の射程

本報告は、戦国時代に制作されたとされる山水画「夕陽朝山図」の実在性、図様、そして美術史的位置づけを明らかにすることを目的とする。この画題が特定の作品を指すのか、あるいはある種の画題類型を示唆するものなのか、現段階では不明な点が多い。したがって、直接的な史料が限定的である可能性を念頭に、画題に含まれる「夕陽」と「朝山」という時間的モチーフを手がかりとして、当時の山水画制作の状況を広範に調査し、その概念の輪郭を捉えようと試みるものである。もし「夕陽朝山図」という明確な名称を持つ作品が確認できない場合においても、これらのモチーフが戦国時代の山水画においてどのように表現され、いかなる意味を担っていたのかを明らかにすることは、当時の芸術観や自然観を理解する上で重要な意義を持つと考えられる。

戦国時代山水画における時間表現の重要性と研究史的視座

戦国時代は、社会全体が大きな変動に見舞われた動乱の時代であったが、美術、特に水墨山水画の分野においては、それ以前の室町時代からの伝統を継承しつつ、新たな展開を見せた時期でもあった。この時代の山水画は、単に風景の美しさを写すだけでなく、厳しい現実を生きる武将や禅僧たちの精神的な支えとなり、自然への深い観照や内省的な思索を促す媒体としての役割も担っていた。

とりわけ、一日のうちの光の変化、すなわち朝や夕の情景、あるいは四季の移ろいを捉えることは、山水画における重要な主題の一つであった。これらの時間表現は、単なる写実的な描写を超え、しばしば宇宙の運行や万物の流転、あるいは人間存在の儚さといった、より普遍的で哲学的なテーマと結びつけて解釈される。例えば、中国由来の「瀟湘八景図」は、その各景において特定の時間帯や気象条件を描き出すことで知られ、日本においても室町時代以降盛んに制作された 1 。これらの研究は、個々の景観における時間表現の分析に貢献してきたが、「夕陽」と「朝山」という、一日における対照的な二つの時間を明確に組み合わせた画題に着目し、その複合的な意味を探る視点は、戦国時代の山水画研究において、更なる深化の余地を残していると言えよう。

「夕陽朝山図」という画題そのものが示唆するのは、単に異なる時間帯の風景を並置する以上の意図であるかもしれない。そこには、一日、あるいは宇宙の循環、陰と陽の対比、動と静といった、ある種の二元論的な世界観の表現が潜んでいる可能性が考えられる。このような包括的な自然理解や精神的境地は、戦国時代の武将や禅僧たちが求めたものと響き合う部分がある。また、現存する作例や文献資料を概観すると、「夕陽」に関連するモチーフ、特に「漁村夕照」のような確立された画題は比較的多く見受けられるのに対し 2 、「朝山」という明確に定型化された画題は、管見の限りでは顕著ではない。この偏りは、「夕陽」が持つ詩情豊かな情景が早くから画題として定着したのに対し、「朝」の表現はより多様な形で、あるいは特定の画題に集約されることなく描かれていた可能性を示唆しており、本報告における重要な検討課題となる。

二章:「夕陽朝山図」に関する文献学的・美術史的調査

「夕陽朝山図」という画題の確認と史料上の探索

「夕陽朝山図」という名称を持つ山水画が戦国時代に制作されたか否かを確認するため、主要な美術全集、過去の展覧会図録、学術論文データベース(CiNii、JAIRO等)、さらには主要寺社や博物館が公開する所蔵品目録を中心に網羅的な調査を行った。また、画題の類似性から「朝夕山水図」「日月山水図」「二景山水図」といったキーワードでも検索を試みた。

しかしながら、本調査の過程で参照し得た資料群 1 の中からは、現時点において「夕陽朝山図」という正確な名称を持つ戦国時代の日本の山水画に関する直接的かつ具体的な記述や図版を発見するには至らなかった。南宋時代の馬遠派の山水画に「夕陽」や「朝山」をモチーフとする作例が存在し、それが日本に将来された後、改装された可能性を示唆する情報もあるが 3 、これは中国絵画であり、戦国時代の日本の作例とは区別して考える必要がある。

現存作例の可能性と、関連する可能性のある作品の調査

「夕陽朝山図」という特定の名称の作品が確認できない現状を踏まえ、調査の範囲を広げ、画題の構成要素である「夕陽」と「朝山」をそれぞれ描いた戦国時代の山水画、あるいはそれらを組み合わせて描いた可能性のある作品群へと焦点を移す。

「夕陽」を描いた可能性のある作品としては、関東で活躍した画人・興悦の筆とされ、戦国大名・北条早雲の子である幻庵宗哲(長綱)が賛を寄せた「山水図」が注目される 5 。この作品は、文化遺産オンラインにおいて「筆数をなるべく抑え、わざと粗っぽく描いた山水図」と解説されており、玉澗様式に倣った草体描法が用いられている。賛の内容が具体的に夕陽の情景に言及しているか否かは現状不明であるが 6 、その画風や賛者の存在から、戦国期における「夕陽」表現の一例となり得るか、更なる検討が求められる。

一方、「朝山」あるいは朝の情景を描いた作例としては、桃山時代(戦国末期を含む)に活躍した海北友松による「月下渓流図屏風」(ネルソン・アトキンズ美術館蔵)が挙げられる 8 。この作品は、早春の夜明け、生命が活動を始める前の渓谷の清澄な空気を捉えており、「朝」の情景を理解する上で重要な比較対象となる。

「夕陽朝山図」という具体的な作品名が史料上に見当たらないという事実は、いくつかの可能性を示唆する。一つには、当該作品が戦乱や災害によって失われ、記録も散逸した可能性である。また、戦国時代においては、画題の呼称が後世ほど厳密に固定化されていなかった可能性も考えられる。例えば、襖絵や屏風の一部として制作され、後に分割・改装された場合 3 、当初の全体の画題が失われ、部分的な名称で呼ばれるようになったり、あるいはそもそも特定の名称が付与されなかったりしたこともあり得る。これは、戦国時代の美術史研究における史料の限界と、現存作例から当時の全体像を再構築する際の困難さを示している。

さらに、ユーザーからの「夕陽朝山図」という具体的な画題の照会自体が、ある種の理想化された、あるいは特定の美的関心や研究的仮説に基づいている可能性も考慮に入れる必要がある。もし特定の作品として広く知られていないのであれば、この画題が内包する美的・哲学的魅力への希求が、調査の動機となっているのかもしれない。その場合、本報告は単なる実在性の確認に留まらず、そのような画題が戦国時代の美術的・思想的文脈においてどのような意味を持ち得たのかを考察する方向へと展開することが求められる。

三章:戦国時代山水画における「夕陽」と「朝山」の図様分析

「夕陽」モチーフの表現:詩情と寂寥感の視覚化

戦国時代を含む室町時代後期から桃山時代にかけての山水画において、「夕陽」は好んで描かれたモチーフの一つであった。その代表的な例として、室町幕府の同朋衆として活躍した相阿弥(?~一五二五年)の筆と伝えられる「瀟湘八景図」中の「漁村夕照図」(京都・大徳寺大仙院蔵)が挙げられる。この作品は、中国南宋の禅僧画家・牧谿の「漁村夕照図」からの影響が指摘されつつも、日本的な感性によって再解釈されている点が注目される 2 。大仙院本の東側第四面に描かれた「漁村夕照」では、漁村に右上方から注ぐ柔らかな夕陽が表現されており、牧谿画のモチーフを引用しつつも、相阿弥独自の筆墨法や構成によって意図的に変容させ、細部をずらして再配置するといったアレンジが加えられているとされる 2 。画面には、単純化された木々や山の形が反復され、穏やかな風景の中に湿潤な空気感や夕暮れ特有の光のニュアンスが巧みに捉えられている 9 。このような「夕陽」の表現は、単に一日の特定の時間帯を示すに留まらず、夕暮れ時がもたらす詩情、寂寥感、あるいは「もののあはれ」に通じる日本的な美意識を色濃く反映していると考えられる。

前章で触れた興悦筆「山水図」(北条幻庵賛) 5 に関しては、これが明確に「夕陽山水図」であるという直接的な証拠は現在のところ得られていない。しかし、玉澗様式に倣ったとされるその草体的な描法、すなわち筆数を抑え、意図的に粗放に見せるスタイルは、夕暮れの茫洋とした雰囲気や、光が失われゆく直前の風景の印象を捉えるのに適していた可能性も否定できない。水墨画における夕陽の表現は、必ずしも太陽そのものを描くとは限らず、斜めに差し込む光、茜色に染まる空(水墨では墨の濃淡や余白によって暗示される)、長く伸びる影、あるいは夕靄に包まれた遠景など、間接的な描写によって示唆されることが多い。この興悦の作品に寄せられた北条幻庵の賛の内容が解明されれば、主題特定の重要な手がかりとなるであろう。

「朝山」モチーフの表現:清澄さと生動感の表出

一方、「朝山」あるいは朝の情景を描いた作品として、桃山時代に活躍した海北友松(一五三三~一六一五年)の「月下渓流図屏風」(ネルソン・アトキンズ美術館蔵)は、その代表例として詳細な分析に値する。この六曲一双の屏風は、早春の夜明け、万物が活動を始める直前の渓谷の風景を見事に捉えている 8 。右隻には音を立てて勢いよく流れる雪解け水、左隻にはより緩やかな水の流れと立ち込める靄、そして西の空にはまだ明けやらぬ空に朧月が浮かぶ様が描かれる 8 。全体は、輪郭線を用いずに水墨や淡彩で対象を面的に捉える没骨描と、淡い墨調で統一されており、これが朝の清澄な空気感と静謐さを醸し出している。画面には、常盤木である松、春の訪れを告げる梅や椿、そして川辺に顔を出すつくしやたんぽぽといったモチーフが配され、新たな生命の息吹と季節の循環を感じさせる 8 。このような「朝」の表現は、一日の始まり、生命の胎動、清浄な気配を象徴し、鑑賞者に静かでいながらも内なる力強さを感じさせる効果を持つ。

「朝」の情景を描く他の例としては、中国由来の画題である「瀟湘八景図」の中の「山市晴嵐図」が挙げられる。これは、しばしば朝靄が晴れ、山間の市(いち)が姿を現す様子を描くものであり 1 、相阿弥筆「瀟湘八景図」中の「山市晴嵐」 9 や、伝玉澗筆「山市晴嵐図」 は、朝の情景理解の参考となる。また、より直接的に朝日を描写した例として、「昇る旭日が、雲海に頂を突き出す山々を照らしています」といった表現も見られる。

これらの事例から、「夕陽」の表現が「漁村夕照」という形で、比較的定型化されたモチーフ(漁村、帰帆、夕日など)と結びつきやすい傾向があるのに対し、「朝」の表現は、海北友松の「月下渓流図屏風」のように特定の情景を描き出すものもあれば、「山市晴嵐」のようにやや抽象的な気象現象を捉えるものもあり、より多様なアプローチが見られる。技法においても、友松の洗練された没骨描 8 から、伝統的な水墨の濃淡を駆使した表現まで幅が広い。これは、「夕陽」が中国絵画からの影響を強く受けた詩情豊かな画題として定着したのに対し、「朝」の表現は、日本の画家たちがそれぞれの自然観や心象風景と結びつけながら、より自由に探求した結果である可能性を示唆している。

いずれの表現においても、単に太陽や月といった天体を描くのではなく、それらがもたらす光の効果(直接光、間接光、反射光)や、大気の状態(靄、霞、晴嵐)を通じて時間帯を暗示する高度な技術が用いられている点は共通している。相阿弥の「夕陽」における「柔らかな夕陽」や「湿潤な空気感」 2 、友松の「朝」における「靄」や「朧月」 8 の描写は、その好例である。水墨というモノクロームの世界でこれを実現するためには、墨の濃淡、階調、筆致の速度や湿度、そして何よりも余白の巧みな活用など、あらゆる描画要素が計算され尽くされている。これは、戦国時代の画家たちが、自然に対する鋭い観察眼と、それを精神的な深みへと昇華させる高度な表現力を兼ね備えていたことを物語っている。

提案表1:戦国期前後における「朝・夕」の時間表現を含む主要山水画一覧

|

作品名 |

筆者(伝承含む) |

制作年代/時代 |

所蔵/伝来 |

描かれた時間帯/モチーフ |

関連史料・文献 |

備考 |

|

瀟湘八景図(漁村夕照) |

伝 相阿弥 |

室町時代 (16世紀初) |

大徳寺大仙院 |

夕陽、夕照、漁村 |

2 |

牧谿からの影響、日本的再解釈、湿潤な空気感 |

|

瀟湘八景図(山市晴嵐) |

伝 相阿弥 |

室町時代 (16世紀初) |

大徳寺大仙院 |

朝靄、晴嵐、山間の市 |

9 |

パノラマ的構成、象徴的表現 |

|

山水図 |

興悦筆、幻庵宗哲賛 |

室町時代 (16世紀) |

東京国立博物館 (A-1245) |

不明(夕陽の可能性あり) |

5 |

玉澗様式、草体描法、賛の内容未詳 |

|

月下渓流図屏風 |

海北友松 |

桃山時代 (16世紀末) |

ネルソン・アトキンズ美術館 |

夜明け、朧月、渓流、靄、早春の草花 |

8 , |

没骨描、淡い墨調、清澄な空気感 |

|

漁村夕照図 |

伝 牧谿 |

南宋時代 (13世紀) |

(諸本あり) |

夕陽、夕照、漁村、帰帆 |

|

日本の水墨画に多大な影響を与えた |

|

山市晴嵐図 |

伝 玉澗 |

南宋~元時代 (13世紀) |

(諸本あり) |

朝靄、晴嵐、山間の市 |

|

粗放な筆致、日本でも受容された |

|

馬遠派山水画(伝) |

(伝)馬遠派 |

南宋時代 (13世紀) |

根津美術館 |

夕陽、朝山(画題の可能性) |

3 |

中国絵画、日本に将来後改装 |

|

瀟湘八景図 |

狩野元信 |

室町時代 (16世紀) |

東海庵 |

遠寺晩鐘、漁村夕照(一図中に二景) |

1 |

狩野派による瀟湘八景の受容例 |

|

四季山水図(山水長巻) |

雪舟等楊 |

室町時代 (15世紀後半) |

毛利博物館 |

四季の景観(朝夕の表現も含む可能性) |

|

禅僧画家、中国画学習の成果 |

|

旭日照山図(仮称、S8より) |

不明 |

不明 |

不明 |

旭日、雲海、山々 |

|

直接的な朝日の描写例 |

この一覧は、現時点で「夕陽朝山図」という特定の作品が見出せない中で、その構成要素となり得る「夕陽」や「朝」のモチーフが、戦国期前後の山水画においてどのように扱われていたかを概観するための一助となる。これにより、もし「夕陽朝山図」という画題の作品が存在したと仮定した場合、それがどのような美術史的文脈の中に位置づけられるのかを考察する上での基礎資料を提供し得る。また、これらの作例を比較検討することで、時代や画派による表現の差異、モチーフ選択の傾向、中国絵画からの影響の度合いなどをより具体的に把握することが可能となる。

四章:「夕陽」と「朝山」の主題的・思想的背景

中国絵画からの影響と日本的受容:瀟湘八景図を中心に

戦国時代の日本の山水画における「夕陽」や「朝」といった時間表現を考察する上で、中国絵画からの影響は無視できない。特に、中国北宋時代に成立したとされる「瀟湘八景図」は、日本には鎌倉時代以降に伝来し、室町時代から戦国時代にかけて一大流行を見せた画題である 1 。この八景には、「漁村夕照」(夕暮れの漁村)や「山市晴嵐」(朝靄が晴れゆく山間の市)など、特定の時間帯や気象の変化を捉えた景観が含まれており、これらが日本の画家たちに大きな刺激を与えたことは想像に難くない。

瀟湘八景は、単に風光明媚な景色を描くという以上に、四季の循環や晴雨といった自然現象、さらには昼夜の移ろいといった時間的な要素を強く意識して選ばれた景観群であったとされ、特定の場所に固定されない、瀟湘地方の豊かな自然そのものを表現しようとする意図があったと考えられている 1 。当時の日本人は、文化先進国であった中国、とりわけその名勝地である瀟湘の地に強い憧憬の念を抱いており、容易に訪れることのできない異郷の風景を絵画を通じて追体験し、思いを馳せていた 1 。やがて、この瀟湘八景の形式に倣い、日本の風景を選んだ「近江八景」や「金沢八景」などが生まれるに至った。

室町幕府の同朋衆であった相阿弥 2 や、武家社会と密接な関係を持った狩野派の画家たち も瀟湘八景図を手がけており、これらの作品群は、「夕陽」や「朝」の情景が日本でどのように受容され、再生産されたかを理解する上で不可欠な資料である。例えば、根津美術館所蔵の伝馬遠派の山水画は、南宋時代の作が日本に将来され、後に書院を飾る一幅として改装された可能性が指摘されており 3 、中国絵画が直接的な手本として珍重されたことを示している。また、明代に中国で流行した浙派の画風も、雪舟等楊などを通じて日本の水墨画に影響を与え、その粗放な筆致やダイナミックな空間構成は、戦国時代の画壇にも一定の足跡を残した。

このような中国画題の受容は、単なる模倣に終わるものではなかった。相阿弥の「漁村夕照図」に見られるように 2 、日本の画家たちは中国のモチーフや様式を消化吸収し、自らの美意識や技術、そして日本の風土感を反映させながら「再構成」していった。狩野元信が父・正信から受け継いだ漢画(中国風の絵画)の技法に、日本の伝統的なやまと絵の要素を融合させ、新たな画様を確立したことも、この「選択と変容」のダイナミズムを示す好例である。「夕陽朝山図」という画題がもし存在したとすれば、それもまた、中国の詩情や画題を基盤としつつも、日本の自然観や時間感覚を色濃く反映した独自の表現を目指したものであった可能性が高い。

禅宗思想と山水画における時間・自然観

室町時代から戦国時代にかけての水墨山水画の隆盛には、禅宗の思想が深く関わっている。多くの禅僧が画家としても活動し(例えば、周文や雪舟)、禅寺は学問や芸術の中心地としての役割を果たした。禅僧が送別の記念品として山水画を制作し、それに漢詩を添えて贈ったという記録は、山水画が単なる美術品ではなく、禅的な精神交流の媒体としても機能していたことを示している。雪舟が京都の相国寺で禅僧として修行する傍ら、画を周文に学び、後には遣明船に同乗して中国で実地の絵画に触れたことは、禅と絵画の密接な関係を象徴する事例である。

禅宗における「無常観」(万物は常に変化し、永遠なるものはないという考え)、「自然との一体感」(自己と自然とを分かたず、一体として捉える境地)、「不立文字(ふりゅうもんじ)」(真理は文字や言葉では表現し尽くせないという教え)といった思想は、水墨山水画の表現様式と深い親和性を持つ。余白を大胆に活かした構図、象徴的に描かれたモチーフ、そして墨一色でありながら無限の色彩と深遠な空間を感じさせる表現 などは、禅的な精神性を視覚化したものと解釈できる。

「夕陽」がもたらす寂寥感や、一日の終わりという無常の感覚、あるいは「朝山」が象徴する清澄さや新たな始まりといったテーマは、禅的な悟りの境地や、日常の風景の中に普遍的な真理を見出そうとする精神性と結びつけて捉えることができる。伊藤若冲が鶏の生態を「朝から晩まで徹底的に見つめる」ことで、その「神気」(生命の本質)を捉え、絵筆を執ったという逸話は、時間をかけた観察と対象の本質把握の重要性を示唆しており、これは山水画における時間表現の根底にも通じるものがあるかもしれない。

戦国武将の美意識、茶の湯文化と山水画

戦国時代の武将たちは、動乱の世を生き抜く中で、自らの権力と威光を内外に示すため、城郭や邸宅を壮麗な美術品で飾った。狩野派などの絵師集団は、織田信長、豊臣秀吉といった天下人の庇護を受けてその画業を発展させ、豪壮華麗な障壁画などを数多く制作した。狩野永徳が信長や秀吉の好みに合わせて、力強い線と豊かな色彩、雄大な構図を特徴とする新しい絵画様式を創り上げたことは、当時の武将たちの美意識の一端を示している。一方で、狩野元信は、中国由来の漢画の技法に日本の伝統的なやまと絵の彩色やモチーフを融合させ、力強さと緻密さ、装飾性を兼ね備えた画風を確立し、これもまた戦国武将たちに広く受け入れられた。

同時に、この時代には千利休によって茶の湯が大成され、その美意識、すなわち「わび・さび」に代表される簡素で静寂な中にある美しさを見出す価値観は、美術全般に大きな影響を与えた。茶室の床の間には掛け軸が掛けられ、客をもてなす上で重要な役割を果たしたが、そこにはしばしば山水画が選ばれた。茶室という極限まで切り詰められた空間において、「夕陽」や「朝山」といった自然の情景を描いた山水画は、鑑賞者に無限の空間的広がりや悠久の時間の流れを感じさせ、日常の喧騒から離れた精神的な安らぎをもたらす装置として機能した可能性がある。興悦筆「山水図」に、戦国大名・北条早雲の子であり、自身も風雅を解した文化人であった北条幻庵宗哲(長綱)が賛を書いているという事実は、武将たちが山水画を単なる装飾品としてではなく、そこに込められた詩情や思想をも含めて鑑賞し、自らの精神生活に取り入れていたことを示す好例と言える。

このように、戦国時代は、狩野派に代表される豪壮華麗な美意識と、禅宗的な簡素枯淡の美、そして茶の湯における「わび・さび」の精神といった、一見すると方向性の異なる複数の美意識が共存し、相互に影響し合いながら展開した時代であった。山水画もまた、権力者の威光を視覚化するための豪華な金碧障壁画から、禅僧の精神修養や個人的な慰撫のため、あるいは茶席での静観に適した小幅の水墨画まで、その目的や様式は多岐にわたっていた。「夕陽朝山図」のような画題は、その具体的な描かれ方(例えば、金碧画か水墨画か、大画面の屏風絵か小幅の掛軸か)によって、これらの異なる美意識や多様な役割のいずれにも対応し得たと考えられる。この多層的な美の共存こそが、戦国時代美術の豊かさと奥深さを示していると言えよう。

さらに、「夕陽」や「朝」といったモチーフに込められた詩的・文学的含意の重要性も見逃せない。例えば、陶淵明の詩「未(いま)だ夕(ゆうべ)ならざるに復(ま)た来帰(らいき)す」(夕暮れにならないうちに林に戻ってくる)という一節は、遅れて林を出て行った一羽の鳥が夕暮れ前に巣に戻る様を描写し、作者自身の帰隠の思いを託したものと解釈される。また、中国最古の詩集である『詩経』の「月出(げっしゅつ)」の詩では、煌々と照らす月が恋人の優雅さを象徴するものとして詠まれている。和歌においても、「山の端(は)の月はのこれるしののめに麓(ふもと)の花のいろぞあけゆく」(山の稜線に残る月がおぼろな夜明け方に、麓の花の色が次第に明らかになってゆく)といった歌は、暁闇や薄暮といった微妙な時間帯の光景に対する繊細な美意識を示している。これらの詩文は、単なる風景描写としての「夕陽」や「朝」だけでなく、そこに託される人間の感情、思想、物語の豊かさを示唆している。特に、絵画と詩(賛)が一体となって一つの世界を形成する詩画軸の伝統においては、描かれた図様だけでなく、そこに記された言葉が作品の解釈を深め、鑑賞を豊かなものにする。したがって、「夕陽朝山図」という画題を考察する際には、その視覚的な表現のみならず、そこにどのような詩的・文学的な含意が込められ得たのかを想像することが、その本質に迫る上で不可欠となる。

五章:「夕陽朝山図」の概念的再構築と美術史的意義

現存作例が確認されない場合における、「夕陽朝山図」の想定される図様、構成、および表現様式

本調査の範囲では「夕陽朝山図」という明確な名称を持つ戦国時代の山水画の現存を確認できなかった。しかし、これまでの分析を踏まえ、もしそのような画題の作品が戦国時代に制作されたと仮定するならば、どのような姿をしていたかを推論することは、当時の美術的嗜好や表現の可能性を探る上で有益である。

構成の可能性:

「夕陽」と「朝山」という対になるモチーフを一つの作品世界に収める形式としては、いくつかの可能性が考えられる。

- 一幅対の掛軸: 最も一般的な形式として、右幅に「朝山図」、左幅に「夕陽図」(あるいはその逆の配置)を描き、一対として鑑賞するスタイルが想定される。これにより、それぞれの時間帯の情景を独立させつつ、並置することで対比と連続性を際立たせることができる。

- 一幅の画面内での分割: 一つの掛軸の画面を上下、あるいは左右に分割し、それぞれの領域に朝と夕の景観を描き込む形式も考えられる。これは、より凝縮された空間の中に時間の流れを表現する試みと言える。

- 屏風絵: 六曲一双の屏風であれば、各隻に「朝山図」と「夕陽図」をそれぞれ大きく展開することが可能である。あるいは、連続する広大な山水のパノラマの中に、朝の情景から夕暮れの情景へと移り変わる様を、物語的にあるいは象徴的に織り込む構成も考えられる。

図様の可能性:

描かれる具体的な景物や雰囲気は、当時の流行や画家の個性によって多様であったろう。

- 「夕陽」の景: 相阿弥や牧谿の「漁村夕照図」に代表されるような、霞む水辺、夕日に染まる遠山、静かに帆をたたむ漁船、水面に映る落日の光などをモチーフとした、詩情豊かで寂寥感を伴う情景が考えられる。あるいは、興悦の作風に見られるような、より簡略化され、象徴性を高めた筆致で夕暮れの雰囲気を暗示する表現もあり得よう。

- 「朝山」の景: 海北友松の「月下渓流図屏風」が示すように、靄にけむる山々、清冽な渓流のせせらぎ、夜明け前の空に残る朧月、萌え出でる草花などを配した、清澄で生気に満ちた情景が想像される。あるいは、「瀟湘八景図」の「山市晴嵐」のように、朝靄が晴れわたり、山里の活気が戻り始める様を描いたものも考えられる。

表現様式:

戦国時代の山水画の多様性を反映し、様々な様式が考えられる。

- 基本的には水墨を基調としつつも、海北友松の作品や伝雲谷等顔の作例に見られるように 8 、効果的に淡彩(薄い彩色)を加えて情景の雰囲気を高める手法も用いられたであろう。

- 筆致や構成においては、狩野派の画家たちに見られるような力強く構築的な画面か、あるいは相阿弥や浙派の影響を受けた画家たちのような、より自由で柔和、あるいは粗放な筆致で描かれたものか、両様の可能性が考えられる。

- いずれの様式においても、禅宗思想の影響を反映し、余白を効果的に用いた、示唆に富む空間表現が重視されたであろう。

戦国時代山水画における時間と空間の統合的表現の特質と、本画題が持つ可能性

「夕陽」と「朝山」という、一日の両極にある時間帯を一つの作品群として、あるいは一つの画面構成の中に捉えることは、単に異なる時刻の風景を描き分ける以上の意味を持ち得る。それは、一日の時間の循環というミクロな視点から、四季の移ろいや万物の流転といった、よりマクロな時間軸の象徴的表現へと繋がる可能性を秘めている。戦国という動乱の時代にあって、自然界の悠久のリズムと、それに比した人間存在の有限性や儚さとの対比、あるいはその中での調和といったテーマは、当時の知識人や武将たちが抱いたであろう根源的な問いかけであり、絵画はそれに対する一つの視覚的な応答となり得た。

空間表現の観点からは、伝統的な山水画における近景・中景・遠景の三遠法的な奥行き表現に加え、光と大気の微妙な変化を捉えることで、画面に時間的な深みを与えることが試みられたであろう。「夕陽朝山図」という画題は、二次元の平面である絵画の中に、三次元的な空間性と、さらに時間という第四の次元をも取り込み、鑑賞者をより豊かで多層的なイマジネーションの世界へと誘う装置として機能した可能性が考えられる。

このような「夕陽」と「朝山」という対照的ながらも連続する時間的要素を一つの画題に統合しようとする発想は、自然界の多様な側面を包括的に捉え、そこに調和や秩序を見出そうとする当時の人々の精神的態度を反映しているのかもしれない。戦国時代は、政治的な混乱と再編の時代であると同時に、文化面では中国文化のさらなる消化と日本独自の文化との融合が進んだ時期でもあった(例えば狩野元信による漢画とやまと絵の融合)。「夕陽朝山図」という概念は、もしそれが意図的に構想されたものであったならば、単なる風景画というジャンルを超え、一種の世界観の表明、あるいは統合的な自然観への希求の現れと解釈することも可能であろう。

さらに、瀟湘八景図の鑑賞が、鑑賞者に「家にいながらにして瀟湘の地を散策する気分に浸」らせる空間的な旅の体験を提供したとすれば 1 、「夕陽朝山図」は、これに時間的な旅の要素を加えるものであったかもしれない。鑑賞者は、絵の中で朝の清澄な風景から夕暮れの詩情豊かな風景へ、あるいはその逆へと、時間を追体験することができる。この「時間の旅」は、瞑想的な体験を促し、鑑賞者の内省を深める効果があったと想像される。特に、禅宗の影響が強かったこの時代においては、絵画を通じたこのような精神的体験が重視された可能性は高い。

六章:結論

調査結果の総括

本報告では、戦国時代に制作されたとされる山水画「夕陽朝山図」について、文献学的・美術史的調査を行った。その結果、現時点においては、「夕陽朝山図」という明確な名称を持つ戦国時代の山水画の現存を確認するには至らなかった。

しかしながら、画題の構成要素である「夕陽」および「朝」のモチーフは、戦国期前後の山水画において重要な位置を占めていたことが明らかになった。相阿弥筆と伝えられる「瀟湘八景図」中の「漁村夕照」や「山市晴嵐」、海北友松筆「月下渓流図屏風」、あるいは興悦筆「山水図」(北条幻庵賛)といった作品群は、これらの時間的モチーフがどのように視覚化され、どのような美的・思想的含意を担っていたかを示唆する貴重な事例である。

これらのモチーフは、中国絵画、特に瀟湘八景図などの画題や様式からの影響を色濃く受けつつも、日本の風土や美意識、そして禅宗や茶の湯といった当時の精神文化と深く結びつき、単なる模倣に留まらない独自の表現へと昇華されていった過程が窺える。特に、水墨の濃淡や余白を生かした表現、光や大気の微妙なニュアンスの描写は、当時の画家たちの高度な技術と深い自然観照を物語っている。

「夕陽朝山図」研究の今後の課題と展望

「夕陽朝山図」という画題、あるいはそれに類する時間的対比を持つ山水画の実態をより深く解明するためには、いくつかの課題と展望が考えられる。

- 未調査史料の探索: 個人所蔵作品、海外に流出したコレクション、地方寺社に伝わる未公開の絵画や古文書など、本調査ではアクセスできなかった史料の中に、手がかりが眠っている可能性は否定できない。

- 関連作品の再検討: 本報告で言及した作品群、特に賛を含むもの(例:興悦筆「山水図」)について、賛の解読や詳細な図様分析をさらに進めることで、主題解釈の深化が期待される。

- 分野横断的な比較研究: 「夕陽」と「朝」の対比的表現が、同時代の和歌、連歌、能楽といった他の文学・芸能分野においてどのように扱われていたかを調査し、山水画との関連性を探ることは、当時の文化総体における時間意識を理解する上で有益であろう。

- 概念的再構築の発展: 本報告で試みた「夕陽朝山図」の概念的再構築を基に、例えばCGなどを用いた視覚的復元の可能性を検討することも、その姿をより具体的にイメージするための一助となるかもしれない。

- 「不在の理由」の考察: もし今後も「夕陽朝山図」という明確な画題の作品が発見されない場合、それはなぜか、という「不在の理由」を考察することも、戦国時代の美術と文化を理解する上で新たな視点を提供する可能性がある。特定の画題が流行しなかった背景には、当時の美意識、社会状況、あるいは画材や技術的制約などが関わっていたかもしれない。

美術史研究において、特定の作品が「存在しない」と断定することは極めて困難である。常に新たな史料が発見される可能性が残されているからである。しかし、現時点で確認できないという事実は、その画題が一般的ではなかった、あるいは極めて特殊な条件下でのみ制作された可能性を示唆する。たとえ具体的な作品が見つからなくても、「夕陽朝山図」という画題が内包し得た美的・思想的可能性を探求すること自体が、戦国時代の芸術観や自然観を深く理解する上で有益であると言える。それは、当時の人々が何を美しいと感じ、何に精神的な価値を見出し、それをどのように視覚化しようとしたのかを、現存する作例の分析を通じて再構築し、想像力を駆使して迫る試みに他ならない。

本調査が、今後の戦国時代山水画研究における「時間表現」というテーマ系譜に対して、新たな問いを提起する一助となれば幸いである。これまで瀟湘八景図や四季山水図といった比較的大きな枠組みで語られることの多かった時間表現について、「夕陽と朝山」という、より凝縮された時間的対比に焦点を当てることで、画家たちがどのようにして一日のうちの特定の「瞬間」と、より大きな自然の「循環」を捉えようとしたのか、その技法と思想を探る上で有効な視点を提供し得るであろう。将来的には、他の時代や文化圏における同様の時間的対比表現との比較研究へと発展し、日本美術の特質をより広い文脈で捉え直す一助となることも期待される。

引用文献

- 瀟湘八景図を楽しむ(しょうしょうはっけいずをたのしむ) - 博物館 ... https://www.kyohaku.go.jp/jp/learn/home/dictio/kaiga/70shosho/

- www.gakushuin.ac.jp https://www.gakushuin.ac.jp/univ/let/top/publication/JI_30/JI_30_002.pdf

- 夕陽山水図 - 根津美術館 https://www.nezu-muse.or.jp/sp/collection/detail.php?id=10393

- 【19-06】雪舟入明と「浙派」美術の東伝 | SciencePortal China https://spc.jst.go.jp/experiences/change/change_1906.html

- 山水図 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/481731

- ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-1245?locale=ja

- https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails.asp?register_id=201&item_id=0000379060

- 海北友松《月下渓流図屏風》無を日本的情趣とする 「山本英男」 - artscape https://artscape.jp/study/art-achive/10134998_1982.html

- 相阿弥《瀟湘八景図》水墨画のメロディー 「島尾 新」:アート ... https://artscape.jp/study/art-achive/10122354_1982.html