大坪流馬術書

大坪流馬術は、大坪道禅が室町中期に創始。小笠原流の儀礼化を批判し実戦性を追求。将軍家師範として権威確立、戦国大名に普及。鉄砲戦に対応した集団運用技術を重視。江戸期には御流儀として継承。

戦国の騎馬武者と大坪流馬術 ― 実戦の技、武家の誉れ

序章:武家社会における馬術の位相 ― 弓馬の道から武芸百般へ

日本の武家社会において、馬術は単なる移動手段や戦闘技術に留まらず、武士の存在意義そのものと深く結びついた、特別な意味を持つものでした。古くは「弓馬の道」という言葉に象徴されるように、馬を自在に操り、馬上から弓を射る騎射 の技術は、武士のアイデンティティの中核をなし、その階級的優位性を示す象徴として機能してきました。馬上の武者、すなわち騎馬武者こそが、戦場の主役であり、武門の誉れの体現者であったのです。

しかし、室町幕府の成立によって社会が比較的安定した時代を迎えると、この馬術のあり方に大きな変化が生じます。馬術は、二つの異なる方向へと分化し始めたのです。一つは、将軍の御前で披露される犬追物、笠懸、流鏑馬といった、高度に儀礼化、競技化された馬術です。これらは武家の権威と格式を内外に示すための重要な文化的装置として洗練されていきました。もう一つは、応仁・文明の乱(1467年-1477年)を契機として再びその重要性を増していく、戦場における実用的な戦闘技術としての馬術です。

この二極化が進む中で、武家故実の担い手として室町幕府に重用されたのが、弓馬故実の宗家たる小笠原流でした。小笠原流は、幕府の儀礼体系の中でその地位を不動のものとしましたが、その一方で、次第に儀礼的な側面が強調され、形式化が進んでいくことになります。一部の武人たちの間では、その実戦性が失われつつあるのではないかという危惧の声も上がり始めました。武士の存在理由が、再び戦場での働きへと回帰していく時代の流れの中で、儀礼化された馬術と、生死を分ける実戦技術との間に、埋めがたい乖離が生じ始めていたのです。

この「儀礼」と「実戦」という二つの価値観の緊張関係こそが、新たな馬術流派が誕生する土壌となりました。なぜ小笠原流は儀礼化したのでしょうか。それは、室町幕府の統治が安定期に入り、武家社会の秩序を維持するために、戦闘そのものよりも儀礼や故実の体系化が重要視されたためです。しかし、応仁の乱以降、世が再び乱れ、個々の武士の生死を分ける実戦能力が何よりも優先される価値観へと回帰したとき、その乖離は深刻な問題となりました。この状況は、武士のアイデンティティそのものを揺るがし、「真の武とは何か」という根源的な問いを生み出します。本報告で詳述する大坪流馬術は、この問いに対する一つの明確な「答え」として、「実戦性への回帰」という理念を掲げ、歴史の表舞台に登場することになるのです。

第一章:大坪流の創始 ― 始祖・大坪慶秀と室町幕府の権威

大坪流は、室町時代中期に創始された、日本の馬術史において極めて重要な位置を占める流派です。その創始の物語は、旧来の権威への挑戦と、新たな最高権力者による承認という、新興流派がその地位を確立するための巧みな戦略に満ちています。

始祖・大坪道禅の実像

大坪流の始祖は、大坪慶秀、通称を斎三郎、法名を道禅と称する人物です。彼の出自については、現在、主に二つの説が伝えられています。一つは、上総国大坪荘(現在の千葉県の一部)の出身であるとする説 であり、もう一つは、近江国大坪(現在の滋賀県の一部)の出身であるとする説 です。この出自の揺れは、単なる記録の混乱に留まらない可能性を秘めています。後年、大坪流が関東の北条氏や、畿内から東海、関東へと勢力を拡大した徳川氏など、全国の有力大名に受容されていく過程で、各地の門弟たちが自らの地域の権威を高めるため、始祖の出自をそれぞれの土地に結びつけようとした「現地化」の結果である可能性も考えられ、流派の伝播と変容を考察する上で興味深い点です。

道禅は、若くして当代随一の馬術流派であった小笠原流の門を叩き、小笠原長秀、政長、満長といった師たちのもとでその技を修めたとされています。しかし、彼はやがて小笠原流のあり方に疑問を抱くようになります。大坪流の伝承によれば、道禅は、小笠原流が過度に儀礼化・形式化し、実戦における真の駆け引きの妙を失っていると批判しました。この批判は、単なる技術論に留まらず、武士の馬術はいかにあるべきかという思想的な問いかけでもありました。そして、この「旧弊の打破」こそが、道禅が新流派を創始する直接的な動機となったと語られています。

もちろん、この創始の物語は、歴史的事実であると同時に、新興流派である大坪流が、自らの正当性と革新性を世に知らしめるために、戦略的に構築された側面も持っていたと考えられます。既存の権威を「時代遅れ」と相対化することは、自らの存在意義を際立たせるための常套手段であり、大坪流はこの物語を巧みに用いたのです。

将軍家師範という権威

旧来の権威を批判しただけでは、新興流派は社会的な認知を得ることはできません。それに代わる、より強力な権威による後ろ盾が不可欠です。大坪道禅が獲得した権威、それは時の最高権力者である室町幕府将軍そのものでした。

道禅は、師である小笠原氏の推挙、あるいは自らの技量によって、3代将軍・足利義満、および4代将軍・義持の馬術師範として召し抱えられます。これは、当時まだ無名に近かった道禅と、彼が創始したばかりの大坪流にとって、その社会的地位を一挙に決定づける画期的な出来事でした。

この権威獲得の過程を象徴するのが、将軍義満の御前で、師筋にあたる小笠原長秀と馬術の技を競い、見事に勝利を収めたという有名な逸話です。この逸話の史実性を厳密に検証することは困難ですが、それ以上に重要なのは、この物語が持つ象徴的な意味です。これは、新興勢力である大坪流が、旧来の権威である小笠原流を公の場で乗り越え、「天下一」の馬術であると将軍自らによって認定されたことを示す、極めて強力なプロパガンダとして機能しました。

このように、大坪流は「旧弊の打破(小笠原流批判)」と「最高権威による承認(将軍家師範就任)」という二つの要素を巧みに組み合わせることで、単なる一技術流派ではなく、時代の要請に応えた「正統な馬術の後継者」としてのブランドを確立したのです。後の戦国大名たちが大坪流を熱心に求めた背景には、その技術的優位性だけでなく、この「正統性」の物語が持つ抗いがたい魅力があったことは想像に難くありません。

【表1】大坪流と小笠原流の比較

|

項目 |

小笠原流(室町期) |

大坪流(創始期) |

|

成立背景 |

鎌倉時代以来の武家故実の継承。室町幕府の儀礼体系を担う。 |

室町中期、小笠原流の儀礼化への批判と実戦性の追求から誕生。 |

|

基本理念 |

礼法・故実の維持と伝承。「弓馬の道」の規範化。 |

実戦即応性の追求。「駆引」を重視し、戦場での勝利を目指す。 |

|

重視する点 |

儀礼性・形式美。犬追物、流鏑馬などにおける正確無比な作法。 |

実戦性・機能性。敵との間合いや状況に応じた柔軟な馬匹操作。 |

|

主要な稽古法 |

定められた型や手順を反復する稽古。故実の暗記と実践。 |

実戦を想定した多様な状況下での馬の乗りこなし。敵との駆け引きの訓練。 |

|

社会的役割 |

幕府の公式儀礼を司る、武家社会の秩序維持装置。 |

将軍家の馬術師範。実戦的馬術の指導者。 |

この表が示すように、大坪流の登場は、馬術の世界における一種のパラダイムシフトでした。小笠原流が「静」の規範を重視したのに対し、大坪流は「動」の実戦を志向し、その後の武芸の潮流に大きな影響を与えていくことになります。

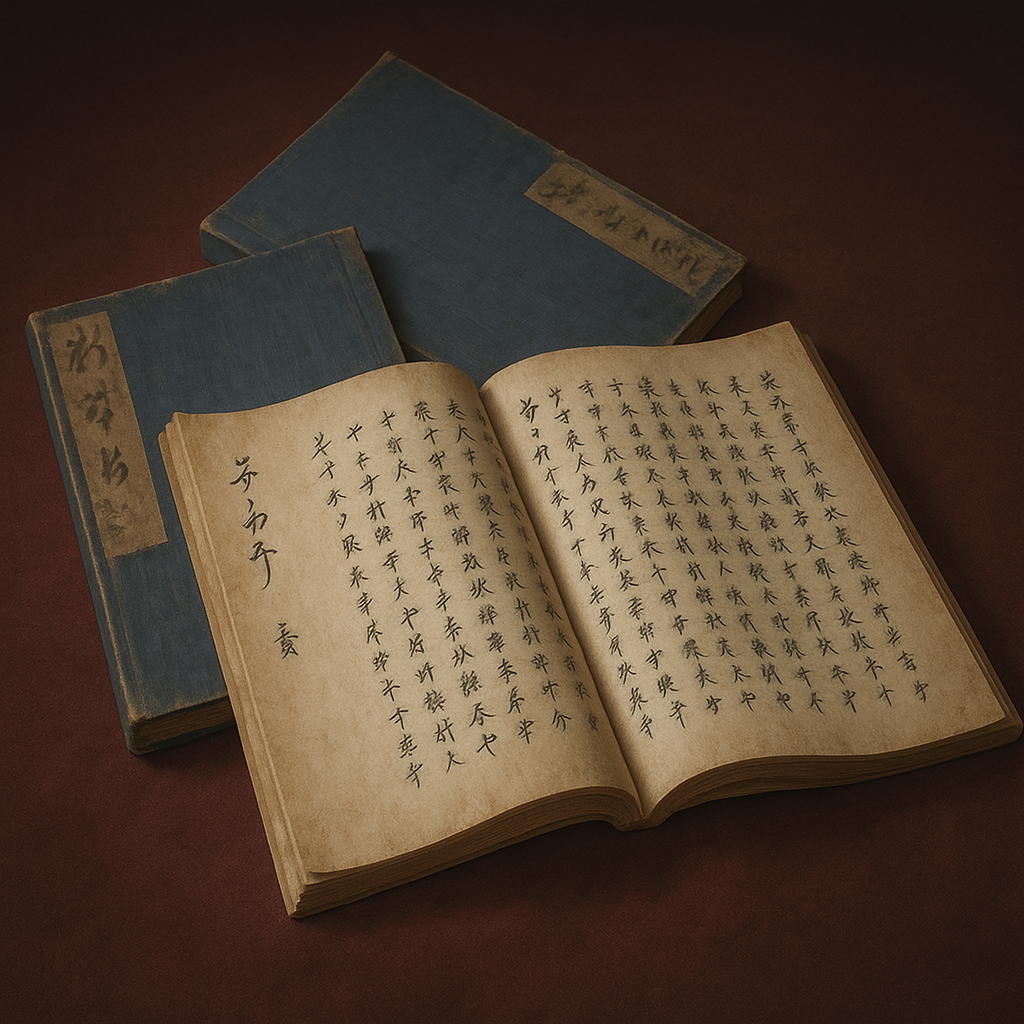

第二章:「大坪流馬術書」の解題 ― 秘伝としての伝書

利用者様がご提示された「大坪流馬術書」という名称は、特定の単一の書物を指すものではなく、大坪流の教えを記した多種多様な伝書(でんしょ)群の総称と理解するのが最も適切です。これらの伝書は、流派の技術と哲学を後世に伝えるための媒体であると同時に、その価値と権威を高めるための重要な装置でもありました。

伝書の系統と種類

大坪流の教えは、一枚起請文のような形でまとめられたものではなく、時代や系統、あるいは伝授された階梯に応じて、様々な形態の伝書として残されました。現在、その存在が確認されている、あるいは記録に見える主要な伝書としては、『大坪流馬術書』、『大坪流聞書』、『大坪流馬術聞書秘伝』、『大坪流印馬之巻』、『人馬一体之巻』などが挙げられます。

これらの伝書は、多くの場合、原本が一冊だけ存在したわけではなく、師から弟子へと書き写される過程で、複数の写本として世に広まりました。そのため、伝書の内容は一様ではなく、系統によって記述に差異が見られることも少なくありません。

さらに重要な点は、これらの伝書が文字情報だけで完結するものではなかったということです。武芸の伝承、特に秘伝や口伝とされる高度な内容は、文章だけでは決して伝えきれるものではありません。伝書の記述は、師匠が弟子の前で実際にやってみせ、その身体の動きや呼吸、力の入れ具合などを直接指導する「口伝(くでん)」や「口授(くじゅ)」 と不可分一体の関係にありました。文字はあくまで教えの骨子や覚書であり、その真髄は、師と弟子との人格的な接触を通じて、身体的・体験的に継承されていくものでした。これは、武芸の知が、単なる情報ではなく、身体に刻み込まれる「身体知」であることを如実に示しています。

伝書に記された思想と世界観

大坪流の伝書群をひもとくと、そこに記されているのが単なる馬の乗り方や操作技術に留まらないことに気づかされます。多くの伝書には、当時の知識人層に広く浸透していた陰陽五行説や、密教・仏教に由来する宇宙観・世界観が色濃く反映されています。馬術は、敵を倒すための殺伐とした技術であると同時に、自己の人格を陶冶し、天地自然の理と一体化するための、一種の精神修養の「道」として捉えられていたのです。

例えば、「人馬一体」という言葉は、大坪流が理想とした境地を端的に示しています。これは、乗り手が馬を意のままに操るという一方的な関係を指すのではありません。馬を単なる道具や家畜としてではなく、心を通わせ、呼吸を合わせるべきパートナーと見なし、人馬が文字通り一つの生き物のように動く状態を目指す思想です。

なぜ、武術の技術書に、このような秘教的・哲学的な要素が色濃く含まれるのでしょうか。それは、技術を「術(スキル)」の次元から、人格の完成を目指す「道(タオ)」へと昇華させるためでした。これにより、流派の格は飛躍的に高まり、門弟は単なる技術者ではなく、深遠な真理を探究する「求道者」としての自己認識を持つことができました。

こうした伝書のあり方は、流派の権威性を保証するための「聖典」としての役割を担っていたと分析できます。その内容が「秘伝」として厳重に管理され、免許を持たない者には決して見せることが禁じられていたこと、そしてその記述が難解で秘教的な言葉で満たされていること自体が、伝書の価値を神聖なものへと高める装置として機能していたのです。知識に「希少価値」を与え、その所有者である免許皆伝者に特別な権威を付与する。これは、生死が常に隣り合わせであった戦国武将にとって、生き残るための実用的な術であると同時に、自らの死生観と向き合い、精神的な支柱を得るためのよすがでもあったと考えられます。大坪流が提供した高度な精神性は、武将たちのそうした精神的な渇望にも応えるものだったのです。

第三章:大坪流馬術の技術体系 ― 戦場を駆ける技法

大坪流馬術が「実戦的」と標榜したとき、その理念は具体的にどのような技術によって支えられていたのでしょうか。伝書に記された内容から、その技術体系を解き明かすことで、大坪流が戦国の武士たちを魅了した理由がより明確になります。その体系は、戦場での有効性と、儀礼における見栄えという二つの要求を高いレベルで両立させる、柔軟かつ包括的なものでした。

基本の乗り方と馬匹操作

全ての技術の根幹をなすのが、「乗り方の伝」「手綱の伝」といった、基本的な馬の乗り方と操作法です。大坪流では、人馬一体を実現するために、乗り手の正しい姿勢、安定した重心移動、そして脚(脚扶助)や手綱(拳扶助)による繊細な合図の送り方が極めて重視されました。力任せに馬を従わせるのではなく、馬の動きを妨げず、最小限の扶助で乗り手の意図を正確に伝えることが理想とされたのです。

また、単一の乗り方を全ての馬に当てはめるのではなく、馬一頭一頭の個性やその日の体調、気性を見抜き、それに応じて乗り方や接し方を変える「相馬術」も重要な要素でした。これは、馬を信頼すべきパートナーと見なす大坪流の思想が、具体的な技術として体系化されたものと言えます。

戦場の駆引(かけひき)

大坪流馬術の真骨頂とされ、他の流派との違いを最も際立たせたのが、「駆引(かけひき)」の技術と思想です。これは、敵との間合いを自在にコントロールし、常に自らが有利な状況を作り出すための、戦場におけるポジショニングの技術体系を指します。

伝書には、「七懸之次第(ななかけのしだい)」「八懸之次第(やかげのしだい)」といった、具体的な戦術パターンが記されています。これらは、敵の攻撃を予測し、それをかわしながら反撃に転じるための、馬の進退に関する一連の動作を定型化したものです。例えば、敵が斬りかかってくる太刀筋を、馬を巧みに操作して半身でかわし、すれ違いざまにこちらの攻撃を加える、といった高度な動きが含まれます。

こうした技術は、伝統的な騎射 はもちろんのこと、戦国時代にその重要性を増した、馬上での抜刀術や、特に槍を用いた戦闘 と密接に連携していました。槍は騎馬武者にとってリーチを稼げる有効な武器でしたが、それを馬上から自在に操るためには、両手がある程度自由になるほど安定した騎乗技術と、槍の間合いを維持するための精密な馬の操作が不可欠でした。大坪流の駆引は、まさにこの要求に応えるものでした。

儀礼と競技の技

実戦性を第一としながらも、大坪流は将軍家師範という立場から、儀礼的な馬術の技術を軽視することはありませんでした。むしろ、実戦で培われた高度な馬匹操作技術を応用することで、犬追物や笠懸といった伝統的な騎射三物においても、卓越した技量を示したとされています。

特に、戦国大名がその軍事力を誇示するために行った「馬揃え」(現代の軍事パレードに相当)においては、大坪流の技術は絶大な効果を発揮しました。統率の取れた集団行動、一糸乱れぬ隊列の変換、そして個々の武者が披露する華麗な乗りこなしは、大名の武威を内外に示すための重要な政治的パフォーマンスでした。戦場で敵の攻撃を寸前でかわす精密なコントロール技術は、そのまま馬揃えでの華麗で統制の取れた演技に応用できたのです。

このように、大坪流の技術体系は、「実戦での有効性」と「儀礼やパレードでの見栄え(パフォーマンス性)」という、一見すると矛盾しかねない二つの要求を、一つの高度な馬術体系の中に統合していました。この「二面性」こそが、大坪流が戦国の乱世と、その後の泰平の世の両方で、武家社会の必須教養として生き残り続けることを可能にした鍵でした。戦国大名にとっては、戦場で生き残るための実用性と、自らの権威を家臣や他大名に見せつけるための儀礼的パフォーマンス性の両方を、大坪流一つで満たすことができたのです。

第四章:戦国時代の動乱と大坪流 ― 適応と変容のダイナミズム

本報告の中核をなすのが、この戦国時代という激動の時代において、大坪流がいかにしてその価値を証明し、また時代に適応するために自らを変容させていったのか、という問いです。戦闘様式の劇的な変化は、伝統的な騎馬武者のあり方を根底から揺るがしましたが、大坪流はこの挑戦に見事に応えました。

騎馬武者の役割の変化

戦国時代以前の戦いは、しばしば「一騎討ち」に象徴されるように、名乗りを上げた武士同士の個人的な武勇が勝敗を左右する側面がありました。しかし、戦国時代に入ると、戦闘の主役は、足軽など雑兵を含む大規模な部隊による集団戦・組織戦へと完全に移行します。

この変化を決定的にしたのが、鉄砲の導入 と、それを防御するための長槍足軽隊による密集陣形の普及でした。遠距離から鉛玉を撃ち出す鉄砲と、ハリネズミのように槍衾を構える密集陣形は、馬に乗って敵陣に突入し、弓を射かけるという従来の騎馬武者の戦術にとって、致命的な脅威となりました。かつて戦場の花形であった騎射戦術は、その有効性を大きく減じることになったのです。

このような状況下で、騎馬武者の役割は、大きく変容せざるを得ませんでした。もはや、単独で敵を討ち取る直接的な戦闘力(キル・パワー)よりも、別の機能が重視されるようになったのです。具体的には、以下の三つの役割です。

- 司令塔機能 : 戦場全体を駆けて戦況を把握し、各部隊へ迅速に命令を伝達する、指揮官の目や耳、声としての役割。

- 機動力 : 敵の防御が手薄な側面や背後を高速で突き、戦線を攪乱する遊撃部隊としての役割。

- 衝撃力(ショック・パワー) : 敵陣の弱点に集団で突撃し、その勢いと質量で敵の陣形をこじ開け、突破口を穿つ役割。

こうした騎馬の新たな役割は、個人の武勇以上に、騎馬隊という「集団」が、指揮官の意図通りに、あたかも一つの生命体のように精密に動くことを要求しました。この新たな時代の要請に対し、大坪流の技術と思想は、まさに最適な答えを提供したのです。

戦国大名と大坪流 ― 普及の実態

大坪流が単なる理論倒れの馬術ではなかったことは、当代一流の戦国大名たちがこぞってこれを導入した事実が何よりも雄弁に物語っています。

後北条氏への伝播:

関東の覇者であった後北条氏、特に三代目の北条氏康と四代目の氏政は、大坪流を熱心に学んだことで知られています。その背景には、二つの側面がありました。一つは、室町幕府の権威に連なる武家故実の正統な継承者であるという自負です。将軍家師範であった大坪流を導入することは、自らが関東における「公方」に代わる権威であることを示す上で、象徴的な意味を持ちました。もう一つは、西の上杉謙信、武田信玄、南の里見義堯といった強敵と常に戦い続ける中での、極めて切実な実戦的必要性です。北条氏の軍団において、騎馬隊が効果的な機動部隊として機能するためには、大坪流の高度な集団運用技術が不可欠でした。

武田氏への伝播:

「甲斐の虎」武田信玄が率いた武田騎馬軍団は、「戦国最強」と謳われました。信玄自身が大坪流を学んだという直接的な確証は限定的ですが、その影響は随所に見られます。信玄が最も得意とした戦術は、戦況に応じて部隊を巧みに出し入れし、敵を翻弄する「駆引」そのものであり、これは大坪流の核心的な思想と完全に一致します。武田軍団の強さの源泉は、個々の兵の勇猛さだけでなく、信玄の意のままに動く、統制の取れた騎馬隊の運用能力にありました。この運用能力の基盤に、大坪流、あるいはその影響を強く受けた馬術が存在した可能性は極めて高いと言えます。

徳川氏への伝播:

天下統一を成し遂げた徳川家康もまた、大坪流を学んだ重要な人物です。家康にとって、大坪流の習得は、単に一個人の武芸の嗜みというレベルに留まるものではありませんでした。それは、来るべき新しい時代の統治を見据えた、戦略的な布石でした。戦国時代を勝ち抜くための実戦技術として、そして天下泰平の世における武家の公式な教養(御流儀)として、大坪流は家康にとって二重の意味で価値があったのです。

これらの事例から導き出されるのは、戦国大名たちが大坪流に求めたものが、単なる上手な馬の乗り方ではなかったという事実です。彼らが求めたのは、騎馬という高価で強力な軍事資源を、組織として最大限に効率よく運用するための「方法論」そのものでした。大坪流は、個人の乗り手の技術向上に留まらず、騎馬隊という「集団」を動かすための、いわば「OS(オペレーティングシステム)」のような役割を果たしたのです。大坪流は、「馬術」というものの定義を、個人の武技から「騎馬部隊という組織を運用するための基盤技術」へと、時代に合わせて拡張・再定義することに成功したと言えるでしょう。

【表2】大坪流と主要戦国大名・関連年表

|

西暦 |

時代区分 |

大坪流関連の出来事 |

関連する戦国大名・人物 |

日本の主な歴史的出来事 |

|

1390年代 |

室町時代 |

大坪道禅、足利義満に仕える |

足利義満 |

南北朝合一(1392年) |

|

1467年 |

室町時代 |

|

|

応仁の乱 勃発 |

|

1550年代 |

戦国時代 |

北条氏康、大坪流を導入 |

北条氏康、大坪弥七郎 |

第2次川中島の戦い(1555年) |

|

1575年 |

戦国時代 |

斎藤辰政、荒木流を創始 |

斎藤辰政(荒木元清) |

長篠の戦い |

|

1580年代 |

安土桃山時代 |

徳川家康、大坪流を学ぶ |

徳川家康、大坪慶克 |

本能寺の変(1582年)、小牧・長久手の戦い(1584年) |

|

1603年 |

江戸時代 |

|

徳川家康 |

江戸幕府 開府 |

この年表は、大坪流の歴史的展開が、日本の大きな歴史のうねりと密接に連動していたことを示しています。特に注目すべきは、騎馬武者の無力さが露呈したとされる「長篠の戦い」(1575年)の直後に、大坪流から分派した、より実戦的な荒木流が創始されている点です。これは、鉄砲という新たな脅威が、馬術という武芸にさらなる革新と進化を促したという、ダイナミックな因果関係を強く示唆しています。

第五章:流派の分伝と展開 ― 本流と荒木流の相克

一つの流派が隆盛を極め、全国に広まっていく過程で、その内部から新たな分派が生まれることは、武芸の歴史においてしばしば見られる現象です。大坪流も例外ではなく、戦国時代中期から後期にかけて、その教えはいくつかの系統に分かれていきました。その中でも最大の分派が、荒木流の誕生です。この分派の物語は、武芸流派の内部に常に存在する「伝統の維持」と「時代への適応」という二つの力の相克を象徴しています。

大坪本流の継承

始祖・大坪道禅から続く本流の家、すなわち大坪道禅家は、室町幕府の権威を背景に、その道統を継承していきました。戦国時代の動乱の中にあっても、本流は「将軍家師範」という由緒ある看板を掲げ、その正統性と権威を維持しようと努めました。本流は、大坪流の基本となる思想や型、そして儀礼的な側面を忠実に守り伝えることを、自らの使命としていたと考えられます。

大坪流荒木流の創始

この本流のあり方に対し、よりラディカルな形で「実戦性」を追求したのが、大坪流荒木流です。その始祖は、斎藤辰政(さいとう たつまさ)、後の荒木元清(あらき もときよ)という人物でした。彼は大坪流の免許皆伝者でありながら、既存の教えに飽き足らず、独自の工夫を加えて新たな流派を打ち立てたのです。

荒木流が本流から分派した背景には、第四章で述べた戦国時代の戦闘様式のさらなる先鋭化がありました。鉄砲と長槍が戦場の主役となる中で、騎馬武者の役割はより限定的かつ専門的になっていきました。もはや、あらゆる状況に対応する総合的な馬術よりも、特定の状況下、例えば乱戦の中での近接戦闘や、敵の槍衾をこじ開けるための突撃など、特定の目的のために特化された、より先鋭的な技術が求められるようになったのです。荒木流は、こうした時代の要請に応えるべく、より攻撃的な馬上槍術や、敵に組み付かれた際の対処法など、より実戦的な技法を体系に組み込んでいったと推察されます。

「荒木流」という流派名の由来については、始祖・元清が仕えたとされる摂津の戦国大名・荒木村重にちなむという説が有力です。これは、新流派が有力な戦国大名の庇護のもとで確立されたことを示唆しており、大坪流本流が室町幕府の権威を拠り所としたのと対照的です。

この荒木流の誕生は、単なる流派内の勢力争いや個人的な対立の結果と見るべきではありません。これは、大坪流という一つの大きな体系の内部に潜在していた、「伝統と格式の維持」を志向する保守的な力と、「戦場の現実への適応(革新)」を求める進歩的な圧力との間の緊張関係が、ついに表面化した歴史的事件と解釈できます。戦国時代という激動の時代が、武芸流派に対して絶え間ない自己変革を強いた、そのダイナミズムの現れと言えるでしょう。

見方を変えれば、この分派は、大坪流というブランドが、多様化・専門化する戦場のニーズに合わせて、いわば「製品ラインを戦略的に増やした」と捉えることも可能です。本流が「正統性・格式」を担い、荒木流が「最先端・実戦特化」を担う。これにより、大坪流という大きな枠組み全体としては、より多くの、そしてより多様な武将たちの需要に応えることができたのかもしれません。

終章:江戸期から近代へ ― 大坪流馬術の歴史的意義と遺産

戦国時代という最大の試練を乗り越え、天下統一が成し遂げられると、日本の社会は「武」の時代から「文」の時代へと大きく舵を切ります。この泰平の世において、大坪流馬術もまた、その役割と姿を大きく変えていくことになりました。

徳川家康によって江戸幕府が開かれると、大坪流は幕府の公式馬術、すなわち「御流儀」としての地位を確立します。これは、大坪流にとって最高の栄誉であると同時に、その存在意義が根本から変化することを意味しました。かつて戦場で生死を分けるために磨かれた実戦の技は、もはやその本来の目的で使われる機会を失いました。代わりに、それは武士の身分的な「武威」の象徴として、また、統治階級に必須の「教養」として、その意味合いを転化させていったのです。

実戦の場が失われたことで、馬術は再び儀礼的な側面を強めていきます。幕府の公式行事や、諸大名の参勤交代における行列などで披露される馬術は、その所作の美しさや格式の高さが何よりも重視されるようになりました。皮肉なことに、これはかつて大坪流が「実戦的でない」と批判した小笠原流のあり方へと、ある意味で回帰していく「先祖返り」とも言える現象でした。時代の要請が、武芸のあり方をいかに規定するかを示す、興味深い事例です。

この傾向は江戸時代を通じて続き、明治維新を迎えると決定的な転機が訪れます。富国強兵を国是とした新政府が、軍隊に西洋式の馬術を全面的に導入したことで、大坪流をはじめとする日本の在来馬術(和式馬術)は、その実用的な役割を完全に失いました。その後は、一部の武家や愛好家によって、伝統文化としてかろうじて命脈を保っていくことになります。

最後に、大坪流馬術が日本の武芸史に残した歴史的意義を総括します。その最大の功績は、室町時代後期に形骸化しつつあった馬術の世界に、「実戦」という強烈な活力を再注入した点にあります。そして、戦国時代の鉄砲や集団戦術の台頭という、騎馬武者にとって絶望的とも思える戦闘環境の変化に対し、自らの技術体系を変容させることで見事に対応し、馬術という武芸の命脈を未来へと繋いだことです。大坪流が確立した「駆引」の思想や、人馬一体を目指す高度な馬匹操作技術は、その後に生まれた数多くの馬術諸流派に計り知れない影響を与えました。

「大坪流馬術書」とは、単なる一冊の古文書ではなく、時代の荒波の中で武士たちが馬と共に生き、戦い、そして自らの存在意義を問い続けた、その精神と技術の結晶です。それは、戦国の騎馬武者たちの誇りと、実戦の中から生まれた技の精髄を、今に伝える貴重な歴史遺産であると言えるでしょう。