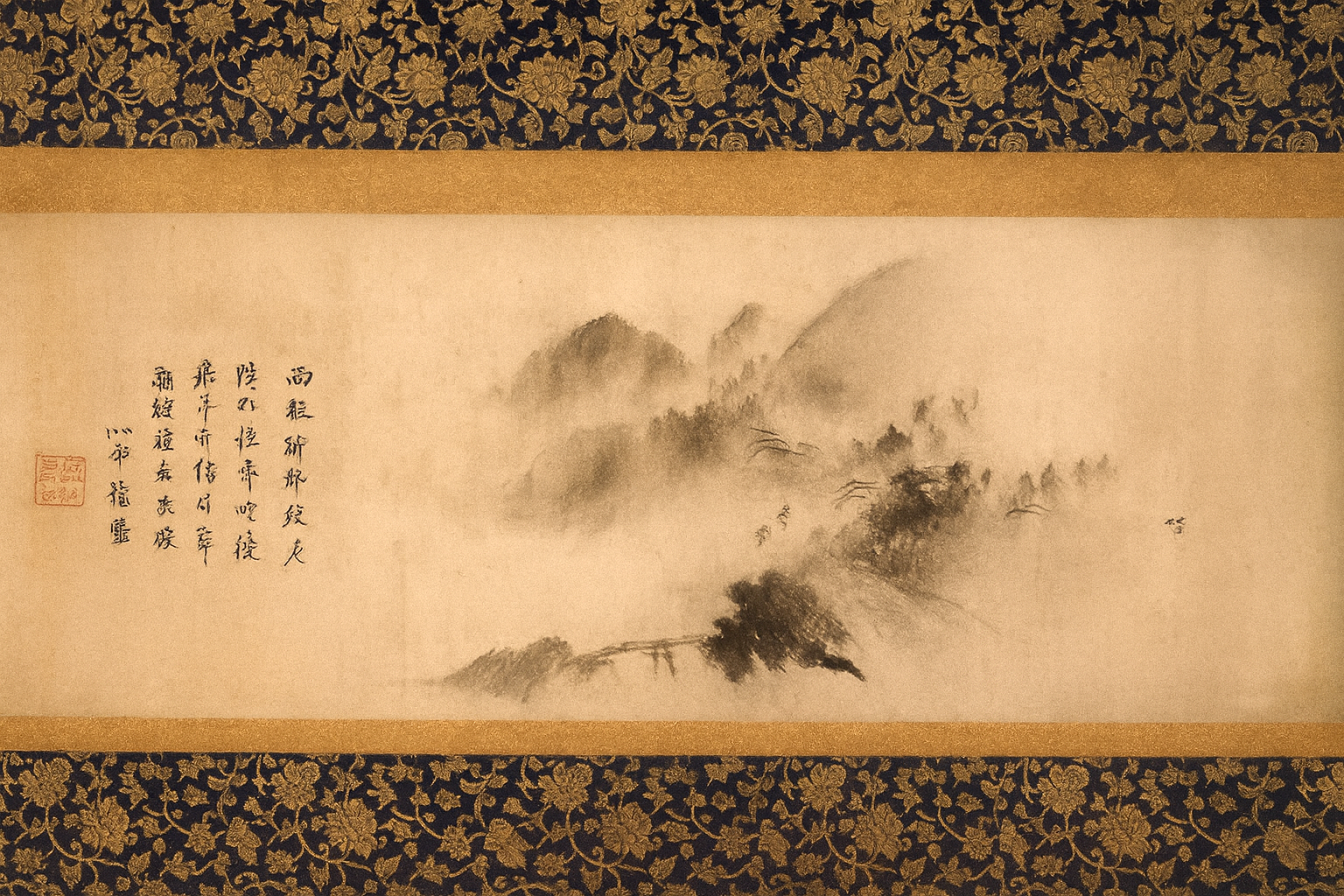

山市青嵐図

玉澗作「山市青嵐図」は、東山御物として戦国大名間を流転。潑墨画法と禅の精神、俗世の活気を描く美意識が武将を魅了。大友宗麟が秀吉に献上し、現在は重要文化財。

戦国の世を渡った名画「山市青嵐図」 ― その芸術的本質と権力者の渇望の深層

序章:戦国の世を渡った一枚の絵画

戦国時代、それは日本史上、類を見ないほどの激動と変革の時代であった。旧来の権威であった室町幕府の力は失墜し、各地の武将たちが「天下」を目指して熾烈な争いを繰り広げた。この時代、武将たちの価値観は、単なる軍事力や領地の広さだけに留まらなかった。彼らが自身の権威と正統性を示すために渇望したもの、それは「唐物」と呼ばれる中国渡来の美術工芸品であった 1 。茶入、茶碗、そして水墨画。これらの名物は、時に一城一国にも匹敵する価値を持つとされ、所有すること自体が武将のステータスであり、外交や恩賞の切り札ともなった 1 。

本稿が主題とするのは、そうした唐物の中でも、特に数奇な運命を辿った一枚の水墨画、「山市青嵐図」である。南宋の禅僧画家・玉澗によって描かれたこの作品は、室町将軍家の至宝「東山御物」としてその価値を認められ、幕府の崩壊と共に戦国の覇者たちの手を渡り歩いた。能登の畠山氏、尾張の織田氏、そして豊後の大友氏。彼らはいずれも、この絵画に自らの権勢と文化的洗練を託した。そして最終的に、この絵画は天下統一を目前にした豊臣秀吉へと献上され、日本の歴史が大きく動く瞬間に立ち会うこととなる。

「山市青嵐図」は、単なる美術品ではない。それは、旧権威の崩壊から新秩序の誕生に至るまでの歴史の激動を見つめ続けた証人である。本稿は、この一枚の絵画が持つ芸術的本質を解き明かし、その流転の来歴を丹念に追うことで、戦国武将たちがなぜこれほどまでにこの絵を渇望したのか、その深層心理と時代背景に迫るものである。中国の禅僧が描いた一枚の絵が、いかにして日本の最も混沌とした時代の権力闘争と文化政策の中心に位置づけられるに至ったのか。その謎を解き明かすことは、戦国という時代そのものを、新たな視座から理解することに繋がるであろう。

第一章:「山市青嵐図」の芸術的価値と本質

「山市青嵐図」が戦国の武将たちを魅了した根源には、その比類なき芸術的価値が存在する。作者である玉澗の革新的な画法、画題である「瀟湘八景」の持つ詩的な世界観、そして長谷川等伯が的確に言い表した「市ノ絵」としての独特の評価。これらが複合的に絡み合い、この絵画を単なる風景画の域を超えた、時代精神を映し出す作品へと昇華させたのである。

第一節:作者・玉澗と「潑墨」の画境

「山市青嵐図」の作者は、玉澗(ぎょくかん)という13世紀、中国の南宋末期から元初期にかけて活動した禅僧画家である 3 。玉澗の画風は、中国本国においては伝統的な規範から逸脱した型破りなものと見なされ、必ずしも高い評価を得ていたわけではなかった。しかし、その作品が日本に伝来すると、同じく禅僧画家である牧谿(もっけい)以上に珍重され、特に武家社会において熱烈に受け入れられた 3 。

その理由は、玉澗が用いた「潑墨(はつぼく)」と呼ばれる画法にある。これは、あたかも紙面に墨を潑(そそ)ぎかけたかのような、極めて粗放で大胆な筆致を特徴とする技法である 3 。本作においても、手前の橋や旅人、山懐に抱かれた集落は、濃墨を用いた速筆によって極度に簡略化されて描かれている。一方で、雄大な山々を取り巻く大気の動き、すなわち霧や風といった目に見えないものの存在が、墨の濃淡の劇的な変化によって見事に表現されている 3 。

この玉澗の画風が、なぜ戦国の武将たちの心を捉えたのか。その背景には、彼らが精神的支柱とした禅宗の思想との深い共鳴があったと考えられる。戦国武将たちは、常に死と隣り合わせの日常を送り、一瞬の判断が生死を分ける過酷な現実を生きていた 4 。そのような状況下で、彼らは精神の鍛錬と自己の確立を求め、禅の教えに深く帰依した 5 。禅は、論理や言葉による理解を超え、直感的な把握によって真理に至ることを重視する。玉澗の潑墨画は、まさにこの禅の精神を体現するものであった。伝統的な「古法」に縛られず、計算された技巧を排し、一気呵成に描かれた画面は、観る者に理屈抜きの衝撃を与え、対象の本質を直感的に悟らせる力を持っていた 7 。武将にとって、この絵画を鑑賞することは、単なる美術鑑賞に留まらず、戦場や政争の場で求められる決断力や精神的な不動心を養うための、一種の精神修養であったと言えるだろう。

第二節:画題「瀟湘八景」と「山市晴嵐」の解釈

「山市青嵐図」は、「瀟湘八景図(しょうしょうはっけいず)」という、東アジアの山水画における極めて重要な画題の一つとして描かれた作品である 3 。瀟湘八景とは、中国湖南省の洞庭湖とその周辺に広がる、風光明媚な8つの景観を選び出して描く画題であり、北宋時代の文人画家・宋迪(そうてき)によって創始されたと伝えられる 8 。その8つの景観とは、「山市晴嵐」「漁村夕照」「遠浦帰帆」「瀟湘夜雨」「煙寺晩鐘」「洞庭秋月」「平沙落雁」「江天暮雪」であり、それぞれが詩情豊かな理想郷の風景として、後世の画家たちに繰り返し描かれてきた 8 。

「山市晴嵐」とは、文字通り「山の市(いち)、晴れゆく嵐(あらし)」、あるいは「山里の市が、朝靄や嵐の後の霧が晴れていく様」を指す 11 。画中には、山間の集落で開かれる市、そこへ向かう人々が渡る橋、そしてそれらを包み込むように聳える雄大な山々が描かれている 12 。玉澗の筆は、荒々しい山の稜線と、その麓に寄り添うように連なる家並みとを大胆に対比させることで、自然の雄大さを一層際立たせている 13 。

この画題が持つ意味は、単なる美しい風景の描写に留まらない。そこには、世俗的な人間の営みと、それを超越した雄大な自然という、二つの世界の対比と融合が見て取れる。この二元的な世界観こそ、戦国武将たちの心に深く響いた要因であろう。「山市」、すなわち山の中の市場は、経済活動や社会生活といった、まさに武将たちが統治し、支配しようと努めた人間の世界の象徴である 12 。一方で、「晴嵐」、すなわち晴れゆく嵐や霧、そして険しい山々は、人間の力を超えた自然の猛威や、予測不可能な運命といった、彼らが日々直面せざるを得なかった超越的な力の象徴と言える。

「山市青嵐図」は、この二つを別個のものとしてではなく、一つの画面の中に統合して描いている。人間の営みは、広大な自然の中に抱かれ、時にそのスケールの前に矮小なものとして映し出される 13 。この構図は、混沌とした世界に秩序を打ち立てようとする自らの野心と、それと同時に存在する、人知を超えた巨大な力の存在を、戦国の指導者たちに痛感させたに違いない。それは、彼らが体験した人間存在のあり様、すなわち、絶え間ない混沌と無常の世界の中で、必死に秩序を求め続ける姿そのものの視覚的表現だったのである。

第三節:「市ノ絵」としての評価と武将たちの美意識

「山市青嵐図」の価値を語る上で欠かせないのが、安土桃山時代を代表する画家・長谷川等伯がその著書『等伯画説』の中で記した一節である。等伯は、この絵を指して「市ノ絵いそがしかるべし」と評した 14 。この言葉は、単に「市場の絵は賑やかであるべきだ」という意味ではない。それは、この絵が持つ本質的な力を見抜いた、極めて鋭い芸術的批評である。

「いそがしかるべし」という言葉が示唆するのは、画面に描かれた人々の喧騒だけではない。それは、世俗の生業に勤しむ人々の心の気ぜわしさ、すなわち野心や欲望、生活のためのあくせくとした営みといった、人間社会の根源的なエネルギーそのものを指している 14 。等伯は、この絵が静謐な山水画とは一線を画し、人間の生々しい活気や心理的な「忙しさ」を見事に捉えている点に、その真価を見出したのである。

この評価は、戦国武将たちの美意識と深く結びついている。彼らは、この絵画を鑑賞することで、自らが統治する民衆や経済の世界を、あたかも神の視点のように俯瞰することができた。それは、自らの権力者としての立場を再確認する行為であっただろう。しかし、玉澗の荒々しく、生命感に満ちた筆致は、その視点を決して冷たく突き放したものにはしない。むしろ、観る者をその「いそがしさ」の渦中へと引き込み、生のエネルギーそのものを体感させる。静寂や枯淡の境地を求めるだけの水墨画とは異なり、「山市青嵐図」は、俗世のダイナミズムを肯定し、それを芸術へと昇華させていた。これこそ、天下統一という究極の「いそがしさ」の中に身を置いていた戦国武将たちが、この絵に強く惹きつけられた核心的な理由であったに違いない。

第二章:東山御物から戦国の覇者へ ― 流転の来歴

「山市青嵐図」の価値は、その芸術性のみならず、その輝かしい来歴によっても担保されている。室町将軍家の権威の象徴から、戦国の群雄たちの手に渡り、やがて天下人の元へと至る流転の歴史は、そのまま室町幕府の崩壊と新たな権力の勃興という時代の変遷を物語っている。

第一節:足利将軍家の至宝「東山御物」としての出自

「山市青嵐図」が日本の歴史上、最初にその名を刻んだのは、室町幕府8代将軍・足利義政が蒐集した美術品のコレクション、「東山御物(ひがしやまごもつ)」の一点としてであった 3 。東山御物とは、義政が唐物奉行であった能阿弥、芸阿弥といった同朋衆の鑑定眼を通して選び抜いた、中国・宋元時代の絵画や工芸品を中心とする至高のコレクションである 15 。このコレクションに選定されることは、中世日本における美術品にとって最高の栄誉であり、その作品が持つ芸術的価値と文化的権威を絶対的なものとした 3 。

「山市青嵐図」は、元々はこの東山御物に含まれていた「瀟湘八景図巻」という長大な画巻の一部であった 3 。将軍家が秘蔵したこの画巻の一図であったという出自こそが、後にこの絵画が戦国武将たちの間で至宝として渇望される、全ての始まりだったのである。

第二節:能登畠山氏、尾張織田氏への伝来に関する考察

応仁の乱以降、足利将軍家の権威は失墜し、それに伴い東山御物の名宝もまた、幕府の財政難や政治的混乱の中で次々と流出していった。これらの至宝は、各地の有力大名や畿内の豪商たちの手に渡り、新たな権力者のもとでその輝きを放つことになる 16 。

ユーザーが提示した情報にある通り、「山市青嵐図」が能登の畠山義総や尾張の織田信秀の所蔵となったという伝承は、この時代の状況を鑑みれば極めて蓋然性が高い。能登を支配した畠山義総は、高い文化教養を持つ大名として知られ、将軍家から流出した名宝を入手するに足る財力と審美眼を兼ね備えていた。また、織田信長の父である信秀は、尾張で台頭しつつあった新興勢力であり、彼にとって東山御物の名品を所蔵することは、自らの一族が持つ野心と文化的正統性を天下に示すための、絶好の機会であっただろう 17 。

ここで注目すべきは、この絵画の流転の過程で起きた物理的な変化である。元々は一つの長大な画巻であった「瀟湘八景図」は、ある時点で分割され、「山市青嵐図」や「遠浦帰帆図」といった個別の掛軸として仕立て直された 19 。この名画の断片化は、奇しくも戦国時代の政治状況を象徴する出来事であったと解釈できる。

かつて足利将軍という中央の統一権力の下に一つの完全な姿で存在した画巻は、その権威の崩壊と共に物理的に引き裂かれた。そして、その断片は、あたかも分裂した日本の各地を支配する戦国大名たちのように、それぞれが独立した価値を持つ「名物」として諸国に散らばっていったのである。「遠浦帰帆図」が北条氏や今川氏といった大名家を渡り歩いたように 19 、「山市青嵐図」もまた独自の流転の物語を紡ぎ始めた。戦国大名にとって、この画巻の断片を所有することは、単に美しい絵画を手に入れること以上の意味を持っていた。それは、かつての将軍が持っていた権威の断片を継承し、自らが新たな時代の支配者たることを宣言する行為に他ならなかったのである。

第三節:豊後の王、大友宗麟の所蔵

やがて「山市青嵐図」は、九州に覇を唱えた「豊後の王」、大友宗麟(義鎮)の所蔵となる 12 。宗麟は、キリシタン大名として知られる一方で、中央の文化や南蛮貿易にも積極的に関与した、当代随一の文化人でもあった 21 。彼がこの絵画を所有していたことは、その文化的関心の高さと、それを実現するだけの経済力を如実に物語っている。

ここで興味深いのは、『大友興廃記』などの記録に見られる、豊後の豪商・仲屋宗越(なかやそうえつ)の存在である 12 。この絵画は、一時期、宗越が所蔵していた可能性が示唆されている。これは、戦国大名領国における文化のあり方を考える上で重要な視点を提供する。すなわち、大名の権力下において、豪商たちが単なる資金提供者としてだけでなく、文化財の管理や流通を担う重要な「文化的インフラ」として機能していたという事実である。宗麟と宗越の関係は、武家と町衆が一体となって高度な文化圏を形成していた、豊後府内の繁栄を象徴している。

表1:「山市青嵐図」の流転の来歴

|

時代 |

所蔵者(伝承を含む) |

地位・背景 |

主要な出来事 |

|

室町時代 |

足利将軍家 |

室町幕府 |

「東山御物」として画巻の形態で所蔵 3 |

|

戦国時代 |

畠山義総(伝) |

能登守護大名 |

将軍家コレクションの流出に伴い入手か |

|

戦国時代 |

織田信秀(伝) |

尾張の戦国大名 |

台頭する勢力の権威の象徴として所蔵か |

|

戦国時代 |

大友宗麟 |

豊後・筑前の戦国大名 |

九州の覇者、キリシタン大名として所蔵 12 |

|

安土桃山時代 |

豊臣秀吉 |

天下人 |

九州征伐の際、大友宗麟より献上される |

第三章:戦国時代の権力と文化 ― なぜ「山市青嵐図」は渇望されたのか

「山市青嵐図」が戦国武将たちの間でこれほどまでに珍重された背景には、当時の武家社会に特有の価値観と文化状況があった。この絵画は、単なる美術品を超え、権力、ステータス、そして文化的権威を象徴する多層的な意味を帯びていたのである。

第一節:「唐物」の価値と武将のステータス

戦国時代において、「唐物」は武将の権威を可視化する最も重要な装置であった 23 。特に、天下の名物とされる茶入や茶碗は、領地や黄金よりも価値ある恩賞として家臣に与えられることもあり、その所有は武将の社会的地位を決定づけるほどの意味を持っていた 1 。世界に三碗しか現存しない国宝「曜変天目茶碗」のように、もとは中国で日用品として作られた器が、日本では国土の半分にも匹敵する価値を持つとされた逸話は、当時の唐物に対する異常なまでの熱狂を物語っている 1 。

「山市青嵐図」は、こうした唐物の中でも最高級の品であった。足利将軍家秘蔵の「東山御物」という輝かしい出自を持つこの水墨画は、それ自体が絶対的なブランドであり、入手不可能なものを手に入れることができる強大な権力の証であった。この絵を所有することは、自らが旧来の権威を凌駕し、新たな時代の支配者であることを無言のうちに宣言する行為だったのである。

第二節:茶の湯の隆盛と名物としての絵画

戦国時代、茶の湯は武将たちの政治・社交の場で中心的な役割を果たした 24 。茶室という密な空間で行われる茶会は、単に茶を味わうだけでなく、同盟関係の確認や情報交換、そして主人の権威と教養を示すための重要な儀式であった。その茶室の空間構成において、最も重要な要素が床の間に飾られる掛軸である。

「山市青嵐図」は、この茶会の掛軸として、これ以上ないほどの「名物(めいぶつ)」であった。茶会にこの絵を掛けることは、亭主が持つ圧倒的な権力と、禅の精神にも通じる深い文化的教養を客人に示す、最大の演出であった。玉澗の潑墨画が持つ禅的な趣は、千利休によって大成された「わび茶」の精神とも共鳴し、茶室の静謐な空間に緊張感と深い精神性をもたらした 24 。この絵を前に一服の茶を喫することは、参加した武将たちにとって、忘れがたい体験となったに違いない。

第三節:文化的権威の象徴としての役割

戦国大名たちの競争は、戦場での武勇(武)のみならず、文化的な洗練(文)の領域でも繰り広げられた。応仁の乱で荒廃した京都から、多くの公家や文化人が地方の有力大名を頼って下向したことにより、中央の高度な文化が地方へともたらされた 22 。大名たちは彼らを庇護し、和歌や連歌、有職故実などを学ぶことで、自らの領国を「小京都」と呼ぶにふさわしい文化の中心地へと発展させようと努めた。

このような時代背景において、正統な支配者と見なされるためには、軍事力だけでなく、文化の継承者としての側面をアピールすることが不可欠であった。「山市青嵐図」を所有することは、この文化的権威を最も雄弁に物語る行為であった。足利将軍家という、かつての日本の文化的頂点に直結するこの絵画は、それを手にした新たな権力者に、歴史的な正統性を与える象徴物となった。それは、武力によって奪い取った権力に、文化という名の箔をつけ、その支配を盤石なものにするための、極めて有効な戦略だったのである。

第四章:九州征伐と天下人への献上 ― 歴史的転換点における役割

「山市青嵐図」の流転の物語は、天正14年(1586年)、日本の歴史が大きく動く転換点において、そのクライマックスを迎える。この絵画は、一人の戦国大名の存亡を賭けた外交の切り札として、天下人・豊臣秀吉の元へと献上されたのである。

第一節:島津の脅威と大友宗麟の決断

1580年代半ば、九州の情勢は薩摩の島津氏の席巻によって一変していた。破竹の勢いで北上を続ける島津軍の前に、かつて九州に覇を唱えた大友氏は滅亡の危機に瀕していた 27 。当主の座を息子・義統に譲り、隠居していた大友宗麟は、この未曾有の国難に際して、最後の望みを中央の新興勢力、豊臣秀吉に託すことを決断する。

天正14年、宗麟は自ら大坂城に赴き、秀吉に謁見した 27 。この謁見の目的は、大友家が豊臣家の傘下に入ることと引き換えに、島津氏を討伐するための軍事支援を懇願することであった。まさに、一族の命運を賭けた大勝負であった。

第二節:豊臣秀吉への献上とその政治的意味

この歴史的な謁見の場で、大友宗麟が秀吉に差し出したのが、長年秘蔵してきた「山市青嵐図」であった。この献上は、単なる贈答品ではなく、宗麟の老獪な政治手腕が光る、極めて高度な外交行為であったと分析できる。それは、美術品を媒介とした、一種の「ソフトパワー」の行使であった。

第一に、この献上は、秀吉に対する絶対的な服従と、彼を新たな天下人として承認する意思表示であった。かつて足利将軍家が所有した至宝を差し出すことは、宗麟が「この名宝を保持するにふさわしい正統な支配者は、もはや貴殿しかいない」と宣言するに等しい行為であった。これにより、彼は秀吉の自尊心を最大限にくすぐり、自らの願いを聞き入れやすい状況を作り出した。

第二に、単に助けを乞うだけの弱い立場ではなく、対等な文化人としての関係性を構築する狙いがあった。もし宗麟が手ぶらで救援を要請すれば、それは単なる敗者の命乞いに過ぎなかったかもしれない。しかし、国宝級の茶入「大友瓢箪(後の上杉瓢箪)」と共に 29 、この「山市青嵐図」という最高級の文化財を献上することで、宗麟は自らが秀吉と文化的な高みで対話できる、価値ある同盟相手であることを示した。これは、武将たちのエリート層の間で交わされる、名物の贈答という高度なコミュニケーションの文法に則った行動であった。

第三に、それは秀吉にとって拒絶しがたい、極めて価値の高い「手土産」であった。美術品、特に唐物名物に対する深い造詣と蒐集欲で知られた秀吉にとって、「山市青嵐図」の献上は計り知れない魅力を持っていた。宗麟は、この文化的な至宝を差し出すことで、見返りとして自国の軍事的安全を確保するという、暗黙の契約を結ぼうとしたのである。結果として、秀吉はこの宗麟の願いを聞き入れ、九州への大軍派遣を決定する(九州征伐)。「山市青嵐図」は、一国の運命を左右する、歴史の歯車を動かす重要な役割を果たしたのである。

第五章:後世への影響と現代における価値

豊臣秀吉の手に渡った後も、「山市青嵐図」はその価値を失うことなく、日本の美術史に大きな影響を与え続けた。戦国の世が終わり、泰平の江戸時代が訪れると、この絵画は権力者の秘蔵品から、後世の画家たちが学ぶべき古典としての役割を担うようになる。

第一節:狩野派による模写と画題の継承

江戸時代に入り、徳川幕府の御用絵師として画壇に君臨したのが狩野派である。その中でも、巨匠として名高い狩野探幽は、古画の学習に極めて熱心であり、諸大名家が所蔵する名画を精力的に模写した。探幽は、「山市青嵐図」もまた研究の対象とし、その図様を写し取っている 30 。

探幽をはじめとする狩野派の絵師たちにとって、こうした模写(もしゃ)は、単なる複写ではなかった。それは、古の名画の筆法、構図、そして精神性を学び取り、自らの血肉とするための重要な修練であった 11 。探幽が「山市晴嵐」の図様を典拠として新たな作品を制作したように 30 、この絵画は日本の絵画の「型」の一つとして定着し、その芸術的エッセンスは後の世代の画家たちへと確実に受け継がれていった。これにより、「山市青嵐図」は、日本の絵画史における不動の古典としての地位を確立したのである。

第二節:出光美術館所蔵の重要文化財として

数々の権力者の手を経た「山市青嵐図」は、近代に入り、実業家であり稀代の美術蒐集家であった出光佐三のコレクションに加わることとなる 33 。出光佐三によって設立された出光美術館は、日本・東洋の陶磁器や水墨画の優れたコレクションで知られており、「山市青嵐図」はその中でも中核をなす名品の一つとして、現在も大切に所蔵されている 12 。

昭和27年(1952年)には、その高い歴史的・芸術的価値が認められ、国の重要文化財に指定された 36 。近年では修復も行われ、未来へとその姿を伝えるための努力が続けられている 38 。かつては将軍や天下人といった、限られた権力者のみが目にすることを許されたこの絵画は、今や美術館を訪れる誰もが鑑賞できる、国民の文化的財産となった。その役割は、政治的権威の象徴から、多くの人々に芸術的感動を与える普遍的な宝へと変化したのである。

結論:時代を映す鏡としての「山市青嵐図」

本稿で詳述してきたように、南宋の禅僧画家・玉澗による水墨画「山市青嵐図」は、単に優れた美術作品であるに留まらない、極めて多層的な価値を持つ歴史的遺産である。

それは、まず第一に、 時代の変遷を映し出す歴史の証人 である。足利将軍家の権威の象徴「東山御物」として生まれ、幕府の崩壊と共に戦国の群雄たちの間を流転し、最終的に天下人・豊臣秀吉の元に帰着したその来歴は、そのまま中世から近世へと移行する日本の政治的激動の縮図となっている。画巻が断片化され、諸大名に分有された事実は、中央集権の崩壊と地方分権化という時代の流れを象徴的に物語っている。

第二に、それは 戦国武将の美意識と精神性を体現する文化的アイコン である。玉澗の用いた「潑墨」という型破りな技法は、武将たちが精神的支柱とした禅宗の思想と深く共鳴した。直感的で力強いその表現は、一瞬の判断が求められる彼らの生き様と重なり、その鑑賞は精神修養の一環ともなった。また、「市ノ絵」として評価されたこの絵は、俗世のダイナミズムを肯定するものであり、天下統一という究極の目標に向かって突き進んだ武将たちの野心を映し出す鏡でもあった。

そして第三に、それは 歴史の転換点において行使された政治的ツール であった。絶体絶命の窮地に立たされた大友宗麟が、この絵画を豊臣秀吉に献上した行為は、文化財を媒介とした高度な外交戦略であった。それは服従の証であると同時に、自らの文化的価値を示すことで対等な関係を築き、軍事支援という実利を引き出すための、極めて洗練された「ソフトパワー」の行使だったのである。

「山市青嵐図」の真の価値は、その芸術的な素晴らしさに加え、それが常に時代の中心にあり、時の権力者たちの欲望、野心、不安、そして美意識を映し出してきたという事実にある。この一枚の絵画を通して、我々は戦国という時代の複雑な実像を、より深く、より鮮やかに理解することができるのである。権力者の秘蔵品から、国民の文化財へとその姿を変えた今もなお、「山市青嵐図」は、激動の時代を生きた人々の息遣いを、我々に静かに語りかけている。

引用文献

- 茶碗(唐物)/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96835/

- 戦国大名や商人が熱狂した「茶器」|初花肩衝など有名な茶器を解説【戦国ことば解説】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1143333

- 山市晴嵐図|収蔵品の紹介「出光コレクション」|出光美術館 https://idemitsu-museum.or.jp/collection/painting/chinese/02.php

- 禅と武士とスティーブ・ジョブズ - KENGOWEST https://shop.kengowest.com/blogs/kgw-magazine/%E7%A6%85%E3%81%A8%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E3%81%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%96-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%96%E3%82%BA

- 戦国武将の信仰/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96768/

- 武士道の源流となった儒教・禅/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/bushido/jukyo-zen/

- 宋元禅宗绘画为何大多在日本 - 长三角美术家网 https://m.yrdart.com/jiaoliu/2932.html

- 瀟湘八景図 | Kyoto National Museum https://www.kyohaku.go.jp/old/jp/theme/floor2_3/f2_3_koremade/cyuse_20170117.html

- 瀟湘八景図(ショウショウハッケイズ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%80%9F%E6%B9%98%E5%85%AB%E6%99%AF%E5%9B%B3-79364

- 相阿弥《瀟湘八景図》水墨画のメロディー 「島尾 新」:アート・アーカイブ探求 - artscape https://artscape.jp/study/art-achive/10122354_1982.html

- 狩野探幽《瀟湘八景図屛風》 江戸時代、ミネアポリス美術館 - 「美術史チャンネル」ブログ https://art-history-channel.blogspot.com/2021/05/31663.html

- 連載「大友時代を生きた人々」 - 国際文化学部長 鹿毛敏夫教授の - 「画家・玉澗~義鎮が好んで作品を収集〜」が掲載 - 名古屋学院大学 https://www.ngu.jp/media/20230825.pdf

- 瀟湘八景 | 豊橋市美術博物館 https://toyohashi-bihaku.jp/bihaku02/%E7%BE%8E%E8%A1%93%E8%B3%87%E6%96%99/%E7%80%9F%E6%B9%98%E5%85%AB%E6%99%AF/

- 山市晴嵐図 さんしせいらんず - 鶴田 純久の章 https://turuta.jp/story/archives/65491

- 東山御物(ひがしやまごもつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%B1%E5%B1%B1%E5%BE%A1%E7%89%A9-364532

- 東山御物 ひがしやまぎょぷつ - 鶴田 純久の章 https://turuta.jp/story/archives/10535

- 唐物茄子茶入(富士) からものなすちゃいれ(ふじ) - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/202473

- 唐物茶壺(松花) - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/169505

- 遠浦帰帆図 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/18744

- 遠浦帰帆図 えんぽきはんず - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/18744

- 日葡交流史 | 在ポルトガル日本国大使館 https://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000162.html

- 文化の地方普及 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%AE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%99%AE%E5%8F%8A/

- 企画展「長府毛利家遺品―下関に託された至宝―」資料紹介2(ブログ) SHIMOHAKU Web Site https://www.shimohaku.jp/blog221123135703.html

- 武士と仏教/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/69039/

- 血で血を洗う戦国時代。織田信長ら武将たちが、茶の湯にはまった3つの理由 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/gourmet-rock/73672/

- 日本史の考え方115「なぜ戦国大名は京都の文化を求めたのか」 https://ameblo.jp/rekishikyoshi/entry-12593091500.html

- 九州征伐- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%BE%81%E4%BC%90

- 大友義鎮 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E9%8E%AE

- l柄 ︑皿 織一 樫K 型仔 - 大分市 https://www.city.oita.oita.jp/o204/bunkasports/rekishi/documents/ootomofouram2.pdf

- 所蔵絵画作品の付属品に関する基礎的考察 (一) - 狩野家発給の資料を中心に - 出光美術館 https://idemitsu-museum.or.jp/research/pdf/03.idemitsu-No25_2020.pdf

- 雪舟と探幽の「瀟湘八景」そして蕪村の「夜色楼台図」(その二) - 新「俳諧と美術」 https://yahan.seesaa.net/article/2017-04-07.html

- [ID:1494] 瀟湘八景 : 資料情報 | デジタルアーカイブ | 静岡県立美術館 https://jmapps.ne.jp/spmoa/det.html?data_id=1494

- 図録|ミュージアムショップ - 出光美術館 https://idemitsu-museum.or.jp/museum/illust/

- 出光美術館の軌跡 ここから、さきへⅡ「出光佐三、美の交感 波山・放菴・ルオー」 - 東京中央ネット https://www.web.tokyochuo.net/post/%E5%87%BA%E5%85%89%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8%E3%81%AE%E8%BB%8C%E8%B7%A1-%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%81%E3%81%95%E3%81%8D%E3%81%B8ii%E3%80%8C%E5%87%BA%E5%85%89%E4%BD%90%E4%B8%89%E3%80%81%E7%BE%8E%E3%81%AE%E4%BA%A4%E6%84%9F-%E6%B3%A2%E5%B1%B1%E3%83%BB%E6%94%BE%E8%8F%B4%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%80%8D

- 「名勝八景—憧れの山水」展 丸の内 出光美術館 - 猫アリーナ - FC2 https://nekoarena.blog.fc2.com/blog-entry-3969.html

- 紙本墨画山市晴嵐図〈玉澗筆/自賛がある〉 - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/151501

- 国指定文化財等データベース https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/201/1923

- 開館50周年の出光美術館、「美の祝典Ⅱ 水墨の壮美」が開幕へ - インターネットミュージアム https://www.museum.or.jp/news/3811