延喜式

『延喜式』は平安期の律令法典。国家運営を網羅するも実効性失う。中世以降、有職故実の聖典として朝廷の権威を支え、吉田神道は神名帳を再利用。戦国大名も伝統を借用。

『延喜式』―乱世における古典の残響―

序章:平安の理想、戦国の現実

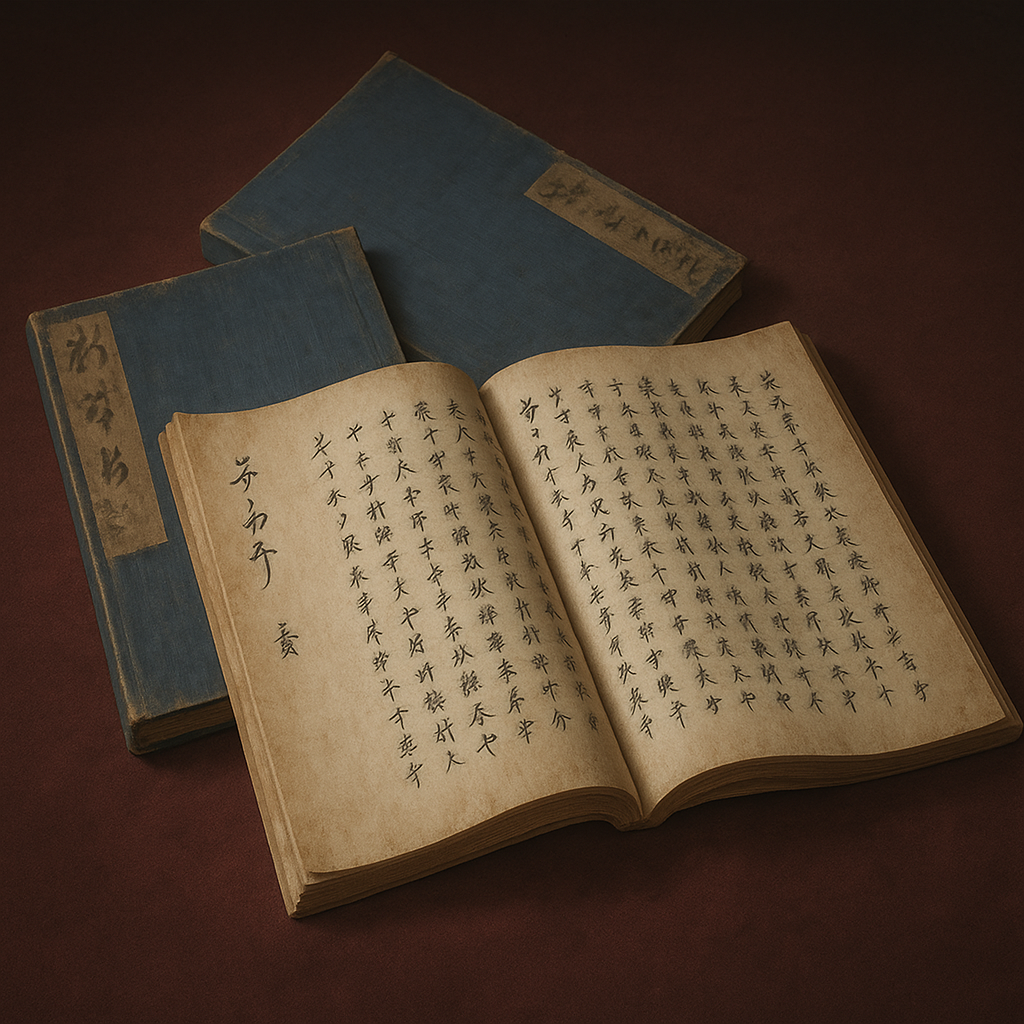

平安時代中期に編纂された『延喜式』は、律令国家が目指した中央集権的で整然たる秩序の理想像を、全五十巻という壮大なスケールで描き出した法典である 1 。その条文は、神祇祭祀から官僚機構の運営、全国一律の租税体系、果ては宮中で供される食事の製法に至るまで、国家のあらゆる側面を網羅しようと試みた。そこには、万事が定められた規則に則って滞りなく運行される、静謐で安定した国家への強い志向性が読み取れる。

しかし、本報告書が光を当てるのは、この法典が生まれた平安時代ではない。その理想とはあまりにもかけ離れた、応仁の乱以降の約一世紀にわたる戦国乱世である。この時代は、室町幕府の権威が失墜し、守護大名は領国を切り取られ、出自を問わぬ実力者たちが下克上によって成り上がる、まさに既存の秩序が崩壊した「無秩序」の時代であった 3 。法は各地の大名が独自に定める分国法に取って代わられ、中央の規範は遠い過去の遺物と化していた。

ここに、本報告書の中心的な問いが生まれる。法典としての実効性は、施行された十世紀末にはすでに失われ始めていたはずの『延喜式』が、なぜ五百年もの時を経た戦国時代において、なおも参照され、再解釈され、利用されるという形で「生きて」いたのか 5 。それは単なる懐古趣味や学術的関心の対象にとどまるものではなかった。むしろ、崩壊した秩序に代わる「新たな秩序」を誰もが模索した時代の要請が生んだ、極めて政治的かつ文化的な営為であった。人間社会は、たとえ混乱の極みにあっても、自らの行動を正当化するための何らかの「秩序原理」や権威の根拠を求めるものである 6 。戦国時代という権威の真空状態において、武力による天下統一がその一つの回答であったとすれば、もう一つの回答は、過去の理想的な秩序の記憶、すなわち「古典」に求められた。『延喜式』は、かつて日本全土を覆ったとされる統一国家の、最も詳細な運営マニュアルであり、失われた秩序の象徴として、比類なき権威を内包していた 7 。

本報告書は、この『延喜式』が法典としての「死」を迎えた後に、いかにして古典としての「生」を享受し、戦国時代のアクターたち―朝廷、公家、神道家、そして武家―によって、その「権威」という名の文化的資本が自らの正当性構築のために流用されていったのか、そのメカニズムと歴史的意義を多角的に解明することを目的とする。

第一部:『延喜式』の構造と本質

第一章:三代格式の集大成

『延喜式』の本質を理解するためには、まずその成立背景と構造を詳細に把握する必要がある。この法典は、単独で生まれたものではなく、律令制を補完・修正してきた一連の法整備の集大成として位置づけられる。

編纂の背景

『延喜式』の編纂は、醍醐天皇の治世、延喜五年(905年)八月に天皇の勅命によって開始された 7 。これは、奈良時代に制定された養老律令の施行細則である「式」を、時代の変化に合わせて更新する作業であった。当時、律令を補う法として「格(きゃく)」と「式(しき)」が随時制定されており、『延喜式』に先立って『弘仁格式』(嵯峨天皇期)と『貞観格式』(清和天皇期)が編纂されていた 9 。

しかし、特に「式」に関しては、『貞観式』が『弘仁式』を完全に代替するものではなく、規定のない事項については依然として『弘仁式』を参照する必要があった。この二つの式の併用は、実務にあたる官人たちの間に混乱を生じさせる一因となっていた 10 。そこで、これら先行する二つの式の内容を整理・統合し、その後の新たな規定も加えて、統一的で包括的な施行細則を編纂することが、喫緊の課題となったのである。

編纂事業は、左大臣藤原時平を総裁として始められたが、彼の早逝により、その弟である藤原忠平が事業を引き継いだ 7 。編纂作業は難航し、一応の完成を見たのは着手から二十二年後の延長五年(927年)であった。しかし、その後も改訂作業は続けられ、実際にこの法典が施行されたのは、完成からさらに四十年後の康保四年(967年)のことである 7 。この長い編纂と改訂の期間は、国家運営の細部に至るまでを網羅しようとする事業の壮大さと、その過程における政治情勢の変化を物語っている。

全50巻の構成

完成した『延喜式』は、全五十巻、約三千三百条からなる膨大な法典であった 8 。その構成は、律令に定められた中央官制である二官八省の組織体系に準拠しており、各官司が所管する職務内容や手続きが体系的に整理されている 8 。

全体の構成は大きく三つに分けられる。

- 巻一から巻十:神祇官関係

- 国家祭祀を司る神祇官に関する規定で、「神祇式」とも呼ばれる。定例祭(巻一・二)、臨時祭(巻三)、伊勢神宮に関する規定(巻四・五)、祝詞(巻八)、そして後世に絶大な影響を与えることになる全国の官社一覧である「神名帳」(巻九・十)が含まれる 7 。

- 巻十一から巻四十:太政官八省関係

- 国家の最高行政機関である太政官および、その配下にある八省(中務省、式部省、治部省、民部省、兵部省、刑部省、大蔵省、宮内省)に関する規定。官僚の職務、人事、財政、軍事、司法といった国家統治の中核をなす部分である 12 。

- 巻四十一から巻五十:その他官司関係

- 弾正台、衛府、京職、諸陵寮といった、八省以外の官司や雑多な規定が収められている 2 。

この網羅性は、『延喜式』が単なる法律書ではなく、平安時代前期における国家運営の百科全書的な性格を持っていたことを示している。以下の表は、その広範な内容を概観するための一助となるだろう。

表1:『延喜式』全50巻構成一覧

|

巻数 |

所管官司 |

主な内容 |

|

1-10 |

神祇官 |

四時祭、臨時祭、伊勢神宮、斎宮・斎院、大嘗祭、祝詞、神名帳 |

|

11 |

太政官 |

公文書の様式、官印の規定など |

|

12 |

中務省 |

天皇側近の職務、詔勅の起草、侍従の規定など |

|

13 |

|

内蔵寮(皇室財産)、縫殿寮(衣服裁縫)、陰陽寮(天文・暦)など |

|

14-17 |

式部省 |

文官の人事、大学寮・散位寮の規定、叙位・任官手続き |

|

18-21 |

治部省 |

氏姓、雅楽寮、玄蕃寮(外交)、諸陵寮(天皇陵)、喪葬令の細則 |

|

22-23 |

民部省 |

戸籍、田租、諸国の境界、度量衡、地名の規定など |

|

24-25 |

主計寮 |

諸国からの調・庸(税)、中男作物の品目と数量、官吏の俸禄 |

|

26-27 |

主税寮 |

租税の出納管理、不動穀の規定など |

|

28-30 |

兵部省 |

武官の人事、兵士・兵器の管理、五畿七道の駅伝馬の数、城郭 |

|

31-33 |

刑部省 |

裁判手続き、囚獄司(刑務所)の規定、贓贖司(没収財産) |

|

34-36 |

大蔵省 |

官有物の管理、度量衡の製作、織部司(織物)、漆部司(漆器) |

|

37-40 |

宮内省 |

天皇の食事(大膳職)、酒造(造酒司)、医療(典薬寮)、清掃(主殿寮) |

|

41-42 |

弾正台 |

官吏の監察、非違の糾弾 |

|

43-44 |

左右近衛府 |

内裏の警備、行幸の護衛 |

|

45-46 |

左右衛門府 |

宮城諸門の警備 |

|

47 |

左右兵衛府 |

雑門の警備、儀仗 |

|

48 |

左右京職 |

京内の行政・司法・警察 |

|

49 |

春宮坊 |

皇太子の家政機関 |

|

50 |

雑式 |

勘解由使(官吏交代の監査)、その他雑多な規定 |

この一覧が示すように、『延喜式』は神々の祭祀から民衆の納税、官吏の勤務態度、さらには宮中の掃除に至るまで、律令国家が理想とした秩序を隅々まで浸透させようとする強い意志の表れであった。この徹底した網羅性こそが、法典としての生命を終えた後も、古代を知るための巨大な知識の宝庫として、後世に計り知れない価値を持つに至る根源となったのである。

第二章:法典を超えた「知」の宝庫

『延喜式』の歴史的価値は、その規範性、すなわち「~すべし」と命じる法律の条文だけに留まらない。むしろ、その規定を支える前提として詳細に記述された、当時の社会、文化、技術に関する情報、すなわち「~である」という記述性の部分にこそ、時代を超えた価値が存在する。律令制という国家システムが機能しなくなった後も、『延喜式』が参照され続けたのは、この書が古代文化の具体的な姿を伝える「知のアーカイブ」としての役割を果たしたからに他ならない。

宮中の儀礼と年中行事

『延喜式』の内容の半分近くは、毎年特定の時期に行われる儀式や年中行事に関する規定で占められている 15 。例えば、巻一の「四時祭式」には、祈年祭、月次祭、新嘗祭といった国家の安寧と豊穣を祈る重要な祭祀の手順が詳述されている 1 。これらの規定は、宮中で働く官人にとって必須の業務マニュアルであったと同時に、平安貴族の生活規範ともなった 1 。後世、武家が政治の実権を握り、朝廷の役割が儀礼的なものに限定されていく中で、これらの儀式規定は公家社会における「有職故実」の根幹をなし、その権威の源泉となった。

当時の食文化と生産技術

『延喜式』は、我々が古代日本の食文化を知る上での第一級の史料である。

- 酒: 巻四十の「造酒司」の条には、宮中で醸造されていた十種類以上もの酒の製法が、原料の配合割合に至るまで詳細に記されている 1 。例えば、新嘗祭で供される濃厚甘口の「白貴(しろき)」や、それに木灰を加えた「黒酒(くろき)」など、儀式の目的に応じて多様な酒が造られていたことがわかる 1 。これは、古代の醸造技術の水準を知る上で比類なき記録である 18 。

- 醤(ひしお)と未醤(みしょう): 今日の醤油や味噌の原型とされる調味料の製法も記録されている 1 。大豆と小麦、塩を原料とするこれらの調味料の存在は、平安貴族の食生活の豊かさを物語っている。

- 麺類: 小麦粉と米粉に塩を加えて作る「索餅(さくべい)」の記述は、うどんやそうめんのルーツを探る上で欠かせない 1 。その製法から、縄のように縒り合わせて作られた麺であったと推測されている。

- 乳製品: 貴族の滋養食として、牛乳を煮詰めて作る「蘇(そ)」という乳製品の存在も記されており、当時の食文化の多様性を示している 20 。

医療と薬学

巻三十七には、宮中の医療を司った役所である「典薬寮」に関する規定が収められている 21 。ここには、典薬寮で用いられた様々な生薬のリストや、薬の調合、管理に関する細則が記されており、当時の薬学知識や医療制度の一端を垣間見ることができる 22 。この記述は、日本漢方の歴史を研究する上でも極めて重要な情報源となっている。

地方の産物と交通

『延喜式』は、中央政府の視点から日本全国を捉えた記録でもある。

- 諸国の貢納物: 巻二十四の「主計寮」には、諸国から庸・調として納められるべき品目が国ごとに列挙されている 7 。絹、布、鉄、塩といった基本的な産品から、各地の特産物である海産物や工芸品まで多岐にわたるこのリストは、十世紀初頭の日本各地の産業と経済活動を復元するための貴重なデータを提供してくれる 13 。

- 古代の交通網: 巻二十八の「兵部省」には、五畿七道の各駅に備えるべき駅馬や伝馬の数が記されている 7 。全国四百二箇所の宿駅名が記載されており、これによって古代の幹線道路網、すなわち「官道」のルートを具体的に知ることができる 23 。

このように、『延喜式』は法典としての規範性を失った後も、その詳細な記述性によって、古代の文化、技術、社会を知るための「知のアーカイブ」としての価値を不朽のものとした。それは、法が現実から乖離して「化石」となったのではなく、失われた時代の具体的な姿を封じ込めた「文化の琥珀」として、後世の人々に多大な知的遺産を遺したと言えるだろう。戦国時代や江戸時代の人々がこの書に立ち返ったのは、この琥珀の中に輝く古代の知恵と文化にアクセスするためであった。徳川吉宗が古代染色技術の復元を試みた際に『延喜式』を参照した逸話は、その象徴的な一例である 24 。

第二部:権威の変容―法典から古典へ

第三章:律令国家の終焉と『延喜式』の形骸化

『延喜式』が構想した整然たる律令国家の理想は、しかし、その法典が施行される頃にはすでに現実社会との大きな乖離を見せ始めていた。法典としての『延喜式』の権威は、その施行とほぼ同時に形骸化への道を歩み始めるという、歴史の皮肉に見舞われることになる。

施行時期の皮肉

『延喜式』が正式に施行された康保四年(967年)は、藤原氏による摂関政治が確立し、律令制の根幹をなす公地公民制が大きく揺らいでいた時代であった 5 。貴族や寺社が私有地である荘園を拡大し、それらの多くが国家への納税を免除される不輸の権を獲得していた。これにより、律令が前提としていた、国家が土地と人民を直接支配し、そこから安定した税収を得るという財政基盤が崩壊しつつあったのである。このような状況下で施行された『延喜式』は、いわば時代遅れの法典であり、その条文の多くは発効した瞬間から実効性を持ち得なかった。律令制というオペレーティングシステムがもはや正常に機能しない中で、その詳細なマニュアルである『延喜式』を導入しても、国家という機械は円滑に動かなかったのである。

実効性の喪失

時代が下るにつれて、『延喜式』の形骸化は決定的となる。地方では、朝廷から派遣される国司の力が衰え、在地に根を張った武士が実質的な支配者として台頭した。彼らは荘園の管理者である地頭として、あるいは地域の治安維持を担う守護として、独自の支配体制を築き上げていった。これにより、『延喜式』に定められた中央集権的な行政システムは完全に機能不全に陥った。例えば、巻二十四に詳細に定められた諸国からの調・庸の貢納は、荘園の不輸・不入権の拡大によって徴収が困難となり、やがて名ばかりのものとなった。また、巻二十八に規定された軍団制も、武士団の興隆とともに有名無実化していった。

俗語としての「延喜式」

『延喜式』が現実の社会規範としての力を失ったことは、中世以降の文学や口語におけるその言葉の使われ方にも端的に表れている。鎌倉時代から室町時代にかけて、「延喜式」という言葉は、本来の法典名を離れ、「堅苦しいこと」「形式ばかりで融通の利かないこと」あるいはそうした人物を嘲笑する意味の俗語として用いられるようになった 8 。例えば、『太平記』には、形式張った堅物な人物を指して「見られずの延喜式や」と揶揄する表現が見られる 9 。これは、律令の理念や儀礼が、実力と実利が物を言う武家社会の現実からいかにかけ離れたものと認識されていたかを示す、興味深い文化的現象である。法典の名が、その法の精神とは正反対の、非現実的な形式主義の代名詞となったことこそ、『延喜式』の法典としての「死」を何よりも雄弁に物語っている。

第四章:有職故実の聖典として

法典としての実効性を失い、時には嘲笑の対象とさえなった『延喜式』であったが、それは決して歴史の舞台から完全に姿を消したわけではなかった。むしろ、政治的実権の喪失と反比例するかのように、朝廷や公家社会という限定された世界において、儀礼や故実の典拠という新たな権威を獲得し、古典として再生していくことになる。権威が現実的な機能から、象徴的な機能へと昇華するプロセスがここに見られる。

朝廷の存続戦略

鎌倉幕府の成立以降、政治・軍事の実権は武家の手に移り、朝廷の役割は大きく変容した。特に戦国乱世に至っては、朝廷は自前の武力も経済基盤もほとんど持たない、無力な存在となっていた。そのような状況下で朝廷がその存在意義、すなわち権威を維持するための唯一の拠り所としたのが、武家には模倣できない、複雑で由緒ある儀式や文化の担い手としての役割であった 25 。官位の叙任権、元号の制定権、そして何よりも宮中で連綿と受け継がれてきた儀式を執り行う能力こそが、朝廷を朝廷たらしめる最後の砦だったのである。

有職故実の体系化

この朝廷の権威を担保したのが、「有職故実」と呼ばれる知識体系であった 27 。これは、宮中における儀式の作法、年中行事の運営、天皇や公家の装束の規定、公文書の様式といった、先例に基づく知識と実践の総体である。これらの知識は、各公家で家学として秘伝的に継承され、高度に専門化していった 25 。例えば、装束は山科家、和歌は二条家や冷泉家といった具合である 28 。

この有職故実の研究と実践において、その正当性の根拠となる最も信頼性の高い根本史料、いわば「聖典」として位置づけられたのが『延喜式』であった 29 。宮中の祭祀、儀礼、官司の職掌について、これほど包括的かつ詳細に記された古代の法典は他に存在しなかったからである。したがって、『延喜式』はもはや国家を動かすための「実用書」ではなく、朝廷の権威を理論的に武装し、その儀礼的正当性を証明するための「典拠の書」へと、その性格を大きく転換させたのである。

戦国期の文化人と『延喜式』

応仁の乱(1467-1477年)は、京都を焦土に変え、多くの公家が戦火を逃れて地方の有力大名を頼って下向するきっかけとなった。これにより、宮廷文化が地方へ拡散する一方で、京都では多くの貴重な古典籍が散逸の危機に瀕した 7 。

このような混乱期にあって、古典の保存と継承に尽力したのが、三条西実隆のような当代随一の文化人であった 27 。彼は公家でありながら、将軍足利義政をはじめとする武家とも深い交流を持ち、儀式や和歌に関する様々な諮問に応えた。彼らが故実を指導し、失われた儀式を再興する際に、その典拠として『延喜式』などの古典籍の知識は不可欠であった 30 。

事実、現在我々が目にすることができる『延喜式』の最古級の写本は、この時代の混乱を奇跡的に乗り越えて伝来したものである。特に、平安時代後期の書写とされ国宝に指定されている「九条家本」や、大治二年(1127年)の奥書を持つ「金剛寺本」などは、その代表格である 7 。これらの写本が戦国時代の動乱の中で失われずに継承されたこと自体が、この書が単なる古い記録ではなく、次代に伝えるべき極めて高い文化的価値を持つ「古典」として、当時の人々に認識されていたことの何よりの証左と言えるだろう。戦国大名が官位を求め、財政的に困窮する朝廷を経済的に支援した背景には、この朝廷が独占する「故実」という文化資本へのアクセスを確保し、自らの権威を伝統によって粉飾したいという強い動機が存在していたのである。

第三部:戦国乱世における『延喜式』の再利用と影響

第五章:神道思想における再創造―『延喜式神名帳』の奔流

戦国時代、『延喜式』全五十巻の中でも、特に巻九・十の「神名帳」が独立した価値を持って注目され、日本の宗教史に大きな潮流を生み出すことになる。その中心にいたのが、応仁の乱という未曾有の混乱の中から現れた神道家、吉田兼倶とその「唯一神道(吉田神道)」であった。彼は『延喜式神名帳』という古代のテキストを、新たな宗教体系を創造するための設計図として用いたのである。

『延喜式神名帳』の基礎知識

「延喜式神名帳」とは、『延喜式』の巻九「神名式上」と巻十「神名式下」の通称である 7 。ここには、延長五年(927年)の完成時点で、朝廷が公的な祭祀(特に毎年二月の祈年祭)の対象として認識していた全国の神社、合計二千八百六十一社(祭神の数え方である「座」で言えば三千百三十二座)のリストが、国・郡別に記載されている 7 。

この神名帳に記載された神社は、後世「延喜式内社(えんぎしきないしゃ)」または単に「式内社」と呼ばれ、一種の社格と見なされるようになった 36 。逆に、当時に存在していても記載のない神社は「式外社」と称される 14 。神名帳には、各神社について、朝廷(神祇官)から直接幣帛を受ける「官幣社」か、諸国の国司から幣帛を受ける「国幣社」かの区別、そして神社の重要度や社勢に応じた「大社」か「小社」かの区別も明記されていた 2 。このリストは、律令国家が構築しようとした、伊勢神宮を頂点とする全国的な神社ネットワークの理想像を示すものであった 39 。

吉田神道の台頭と戦略

応仁の乱の戦火が京都を焼き尽くす中、吉田神社の神官であった吉田兼倶は、従来の神仏習合思想を批判し、神道こそがすべての根源であるとする「唯一神道」を提唱した 40 。彼は、この新しい神道理論に絶対的な権威を与えるため、巧みな戦略を展開する。その中核にあったのが、『延喜式神名帳』の独占的利用であった。

まず、兼倶は神名帳の研究に乗り出し、文亀三年(1503年)には、日本初とされる神名帳の注釈書『延喜式神名帳頭註』を著した 35 。これは、神名帳の解釈権を吉田家が掌握しようとする試みの第一歩であった。

しかし、彼の戦略の真骨頂は、テキスト上の秩序を物理的な空間に具現化するという、壮大な構想にあった。兼倶は、京都の吉田神社の境内に「斎場所大元宮」という八角形の社殿を建立し、そこに『延喜式神名帳』に記載された全国三千百三十二座の神々をすべて勧請したのである 40 。これは、律令国家の崩壊とともに事実上解体されていた全国の神々のネットワークを、吉田神社の境内にミニチュアとして再創造する試みであった。これにより、参拝者は遠国の神社に赴かなくとも、吉田神社に参拝するだけで日本全国の神々の加護を得られるとされた。これは、いわば宗教的な中央集権化であり、日本全国の神社の頂点に吉田神社が立つという、神道界における「天下布武」の宣言に他ならなかった。乱世において失われた統一国家の神聖な秩序を、自らの神社の境内に再構築することで、吉田神道は絶大な権威を獲得していったのである。

戦国大名と式内社

戦国大名にとって、領国における在地神社の保護や復興は、民心を掌握し、自らの支配の正当性を高めるための重要な統治政策であった。その際、「式内社」という由緒ある社格は、その神社の格式を保証し、保護する価値があることを示す一つの指標として意識されたと考えられる 43 。例えば、各地の神社の由緒書きには、戦国時代やそれ以前から「延喜式内社」であることが誇りとして記されている例が散見される 43 。

また、毛利元就が厳島の戦い(1555年)の後、合戦の血で穢れた厳島神社の社殿を徹底的に洗い清めさせ、七日間にわたって神楽を奉納して神域を浄化したという逸話がある 46 。これは、元就が『延喜式』の条文を直接参照したわけではないだろう。しかし、神聖な場所を穢れから守るという、巻三「臨時祭」の「穢悪」の規定にも通底する古代以来の神祇観念が、戦国の武将にも深く共有されていたことを示す好例である 47 。『延喜式』が描いた神祇秩序の精神は、法典そのものが忘れ去られた後も、文化的な伝統として生き続けていたのである。

第六章:戦国大名と「見えざる」延喜式

戦国大名がその領国統治において、『延喜式』の条文を直接的な典拠として政策を立案したという明確な証拠を見出すことは難しい。彼らが制定した分国法は、律令のような普遍的な理念法ではなく、それぞれの領国の実情に即した、極めて現実的な法であった 3 。しかし、だからといって『延喜式』が戦国大名と全く無関係であったと結論づけるのは早計である。その影響は、直接的な法の適用としてではなく、彼らが希求した「権威」の構造の中に、「見えざる」形で深く組み込まれていた。

権威の源泉としての朝廷

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった天下統一を目指した武将たちは、その圧倒的な武力を背景としながらも、最終的には官位叙任という形で朝廷の権威を利用し、自らの支配を正当化しようとした。信長の右大臣就任、秀吉の関白・太政大臣就任、そして家康の征夷大将軍任官は、その象徴的な事例である。

この彼らが求めた朝廷の権威とは、突き詰めれば、第四章で述べた有職故実に裏打ちされた儀礼的・文化的権威に他ならない。そして、その有職故実の最も重要な典拠こそが『延喜式』であった。つまり、戦国大名たちは『延喜式』そのものを熟読することはなかったかもしれないが、彼らが自らの権威を補強するために利用した朝廷というシステムの根幹には、『延喜式』が規定した儀礼や秩序の記憶が脈々と流れていたのである。彼らは、その権威の「恩恵」を間接的に享受していたと言える。

伝統の借用と再演出―織田信長の馬揃えを例に

この間接的な影響を具体的に示すのが、天正九年(1581年)に織田信長が京都で挙行した馬揃え(軍事パレード)である 48 。この壮大な催しは、正親町天皇の観覧を仰ぐという形式をとって行われた 48 。その目的は、信長の強大な軍事力を天下に誇示し、内外の敵対勢力を牽制することにあった 49 。

この馬揃えは、古代の儀式をそのまま再現したものではなく、信長の独創による全く新しい軍事デモンストレーションであった。しかし、その実施にあたっては、伝統的な権威が巧みに利用されている。信長は、この一大イベントの奉行を明智光秀に命じ、公家である吉田兼見らに協力を要請して、儀礼的な側面について助言を求めている 50 。天皇の行幸を迎えるための馬場の設営や、参加者の装束など、細部にわたって故実が参照された形跡がある。

これは、戦国大名が自らの実力を誇示する際に、全くの無から権威を創造するのではなく、既存の伝統的権威(故実、ひいてはその源流たる『延喜式』が象徴する律令国家の世界観)の意匠を部分的に借用し、自らの政治的目的のために再演出した典型的な事例である。信長は、天皇という最高の伝統的権威を観客席に据えることで、自らの軍事力を単なる暴力ではなく、天下の秩序を再建するための正当な力として見せることに成功したのである。

以下の年表は、『延喜式』の成立から戦国時代の終焉まで、約七百年にわたる歴史の中で、この法典の地位がいかに変遷し、戦国時代の出来事と交錯していったかを俯瞰するものである。

表2:『延ige式』から戦国時代への歴史的射程

|

年代(西暦) |

主な出来事(政治・社会) |

『延喜式』関連の動向(文化・宗教) |

|

905年 |

『延喜式』編纂開始 |

- |

|

927年 |

『延喜式』完成 |

- |

|

967年 |

『延喜式』施行(律令制の形骸化が進行) |

- |

|

10-11世紀 |

- |

九条家本『延喜式』書写(現存最古級) |

|

1127年 |

- |

金剛寺本『延喜式』書写(現存最古級) |

|

1185年 |

鎌倉幕府成立(武家政権の確立) |

『延喜式』が有職故実の典拠としての地位を確立 |

|

1338年 |

室町幕府成立 |

「延喜式」が堅苦しいことの代名詞として俗用される |

|

1467-77年 |

応仁の乱(戦国時代の幕開け) |

古典籍の散逸と、三条西実隆らによる保存活動 |

|

1484年 |

- |

吉田兼倶、吉田神社に大元宮を建立し式内三千百三十二座を勧請 |

|

1503年 |

- |

吉田兼倶、『延喜式神名帳頭註』を著す |

|

1573年 |

室町幕府滅亡 |

- |

|

1581年 |

織田信長、京都で馬揃えを挙行 |

故実の参照と伝統的権威の再演出 |

|

1590年 |

豊臣秀吉、天下統一 |

- |

|

1603年 |

江戸幕府成立 |

- |

この年表が示すように、『延喜式』の政治的実効性が失われていく「下降曲線」と、文化的・宗教的な典拠としての価値が再発見・再創造されていく「上昇曲線」は、日本の歴史の中で並行して、そして時には交錯しながら進行していった。戦国時代とは、まさに前者の曲線が底を打ち、後者の曲線が新たな高みへと向かう、重要な転換点であったと言えるだろう。

終章:秩序の記憶としての『延喜式』

本報告書で詳述してきたように、戦国時代という文脈において『延喜式』を捉えるとき、それはもはや国家を統治するための直接的な「法」や「マニュアル」ではあり得なかった。その真の価値は、かつてこの列島に存在したとされる、統一的で理想的な国家の「秩序の記憶」そのものであった。戦国乱世という極度の無秩序状態にあって、人々はこの失われた秩序の記憶に、新たな秩序を構築するための霊感と正当性の根拠を求めたのである。

この「記憶」は、決して固定された静的なものではなかった。それは、アクセスする主体の立場と目的によって、その意味を様々に変容させる、ダイナミックな文化的資源(アーカイブ)として機能した。

- 朝廷と公家 にとっては、政治的実権を失った自らの存在意義を証明するための、儀礼的権威の源泉であった。

- 吉田神道 にとっては、神仏習合の旧弊を打破し、神道を中心とする新たな宗教的宇宙観を構築するための、神々の系譜を記した設計図であった。

- 戦国大名 にとっては、自らの武力による支配を、天下の安寧を回復するための正当な行為として見せるための、伝統という名の化粧であった。

彼らはそれぞれ、『延喜式』という巨大なアーカイブの中から、自らにとって都合の良い部分を抽出し、再解釈し、自らの権威を正当化するために利用した。法典としての生命はとうに尽きていたが、そのテキストに刻まれた秩序への憧憬は、五百年後の乱世に生きる人々の心に強く響き、彼らの行動を方向づける見えざる力として作用し続けたのである。

『延喜式』の物語は、戦国時代で終わりを迎えるわけではない。徳川の世となり社会が安定すると、この古代法典は再び新たな光を当てられることになる。江戸時代の国学者たちは、復古神道の思想的基盤を求めて、あるいは純粋な古代研究の対象として、『延喜式』の精密な読解に挑んだ。このように、『延喜式』は、時代ごとに異なる貌を見せながら、日本の法制史、文化史、そして思想史に、深く静かな、しかし絶えることのない影響を与え続けてきた類稀な古典なのである。

引用文献

- 日本醤油の歴史文献|延喜式と現在の皇室祭祀 http://www.eonet.ne.jp/~shoyu/mametisiki/reference-10.html

- 延喜式とは?奈良・平安時代の国家制度をまとめた法典(えんぎしき) https://rekishinoeki.org/engishiki/

- ほとんどの守護大名が「戦国大名」になれなかったのはなぜ?両者を分かつものは何だったのか https://mag.japaaan.com/archives/238829

- なぜ戦国武将は天下を取れたのか?織田信長・秀吉・家康の戦略と戦術 - ひなせい 五月人形 https://gogatuningyou.net/blogs/q-a/sengoku-60years

- 律令制 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8B%E4%BB%A4%E5%88%B6

- 天下 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%B8%8B

- 延喜式 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E5%96%9C%E5%BC%8F

- 延喜式(エンギシキ)とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BB%B6%E5%96%9C%E5%BC%8F

- 延喜式(エンギシキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BB%B6%E5%96%9C%E5%BC%8F-38039

- 延喜式 - 米子(西伯耆)・山陰の古代史 http://houki.yonago-kodaisi.com/F-BS-Engisiki.html

- 延喜式(えんぎしき) - 教えてお寺・神社さん https://www.oshiete-oterasan.com/dictionary/engisiki.html

- 延喜式 - 綺陽装束研究所 http://www.kariginu.jp/engishiki.htm

- 延喜式 | 手話学 - 神田文庫 - https://kanda-arc.net/post-1017/

- 延喜式神名帳 京都通百科事典 https://www.kyototuu.jp/WorldWide/EngishikiJinmyoucyo.html

- 延喜式 巻一 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/536567

- 2 日本酒の歴史 ⑴ 日本酒造りの歴史 こうじ菌や酵母など微生物の働きを巧みに利用する日本 - 国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/koujikin/pdf/0021012-102_03.pdf

- 奈良・平安期から中世の酒 - 第6巻 日本酒の歴史(前)|日本酒図書館|菊正宗~生酛(生もと)で辛口はうまくなる。~ https://www.kikumasamune.co.jp/toshokan/06/06_06.html

- 日本酒の文化・伝統性の言説の確立について 蟹 井 英 敬 - 国税庁 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/113/03/03.pdf

- 第十四話「一麹、二酛、三造り」その二 | 勝木氏 コラム - 京都電子工業 https://www.kem.kyoto/column/%E5%8B%9D%E6%9C%A8%E6%B0%8F-%E9%80%A3%E8%BC%89%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0/4296/

- 牛乳は薬だった? 古代における牛乳・乳製品の生産について - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/541

- 薬草に親しむ-「延喜式」の植物 https://www.eisai.co.jp/museum/herb/familiar/statute.html

- 典薬寮と『延喜式』巻三七について https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/2657/files/kenkyuhokoku_228_11_jpn.pdf

- 古官道跡 | 忍野村観光協会 https://oshino-navi.com/archives/gallery/362

- 将軍のアーカイブズ - 36. 式内染鑑 - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/shogunnoarchives/contents/36.html

- 有職故実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E8%81%B7%E6%95%85%E5%AE%9F

- 【有職故実】その意味や、特権階級に重んじられた理由を詳細に解説!※内容はクドいです。閲覧には十分な注意が必要です。 - - 発光大王堂 https://hakko-daiodo.com/yu-sokukojitsu

- 「清華家」とは? 乱世に翻弄された名門貴族の序列や仕事などの実態を解説! | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1158

- 朝廷儀式と公家の生活 - 学習院大学史料館第1回特別展 https://www.gakushuin.ac.jp/univ/ua/exhibition/pdf/index_pdf_exhi_980520_01.pdf

- デジタル校書殿 - 綺陽装束研究所 http://www.kariginu.jp/kyousyoden.htm

- 伊勢物語惟清抄 | 日本古典籍データセット https://codh.rois.ac.jp/pmjt/book/200024622/

- 源氏物語 - 早稲田大学 https://www.wul.waseda.ac.jp/collect/wa/he2-4867.html

- 日本の古典研究を支える書誌学の世界:[慶應義塾] - Keio University https://www.keio.ac.jp/ja/keio-times/features/2019/8/

- 国宝 延喜式神名帳 - 河内長野市ホームページ https://www.city.kawachinagano.lg.jp/site/history/5601.html

- 延喜式 (えんぎしき) - 名品ギャラリー - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/r_collection/index.php?controller=dtl&colid=B2370

- 延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BB%B6%E5%96%9C%E5%BC%8F%E7%A5%9E%E5%90%8D%E5%B8%B3-1279115

- 延喜式神名帳とは? http://engishiki.org/setumei/shinmeichoutowa.html

- 神社の歴史 | 宮地嶽神社 https://www.miyajidake.or.jp/gokitou/rekishi

- 延喜式神名帳 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E5%96%9C%E5%BC%8F%E7%A5%9E%E5%90%8D%E5%B8%B3

- 延喜式神名帳 - つとつとのブログ - Seesaa https://tsutotsuto.seesaa.net/article/202005article_3.html

- 昔人の物語(125) 吉田兼倶『捏造・偽造で唯一神道(吉田神道)をつくった』 https://iyakukeizai.com/beholder/article/2414

- 延喜式 神名帳 - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~s_minaga/myoken44.htm

- 第一節江戸幕府の神道政策と山伏対策ならびに吉田神道(n237_256.htm) https://diycc.info/taki/n/n237_256.htm

- 延喜式神名帳 東山道 陸奥國mutu - 神奈備にようこそ http://kamnavi.jp/en/mutu.htm

- 延喜式神名帳 東海道 尾張國owari - 神奈備にようこそ http://kamnavi.jp/en/owari.htm

- 厳島神社 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE

- 厳島の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 日本の獣肉食の歴史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%8D%A3%E8%82%89%E9%A3%9F%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2

- 織田信長と馬 馬を通した諸大名との外交戦略とは - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/437

- 京都御馬揃え - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BE%A1%E9%A6%AC%E6%8F%83%E3%81%88

- 織田信長によるビッグイベントを成功させろ!多くの家臣が奔走した「御馬揃え」とは - 歴史人 https://www.rekishijin.com/28349

- 第101話 京都馬揃え | 一般社団法人 明智継承会 https://akechikai.or.jp/archives/oshiete/60385