心眼流柔術書

柳生心眼流は江戸初期に創始。戦国の甲冑組討を核とし、活人剣思想を継承。平和な世に武士の精神を鍛え、柔・剣・棒・薙刀・居合を網羅。

『心眼流柔術書』の深層研究 —戦国の実戦術は江戸でいかに体系化されたか—

序章:柳生心眼流と「戦国時代」の視座

本報告書は、「心眼流柔術書」という伝書、ひいては柳生心眼流という武術流派の全体像を、「日本の戦国時代」という特定の歴史的文脈から深く考察するものである。しかし、その考察は、柳生心眼流が戦国時代に創始されたと結論付けるものではない。むしろ、戦乱の時代が終焉を迎え、武士の存在意義そのものが変容を迫られた江戸時代初期という特異な時代に、戦国の記憶を色濃く宿す武術がいかにして生まれ、体系化されたかを解明することを主眼とする。

まず、歴史的時代区分を明確に定義する必要がある。一般に「戦国時代」とは、応仁の乱(1467年)に始まり、織田信長の上洛(1568年)、豊臣秀吉による全国統一(1590年)、あるいは大坂夏の陣による徳川幕府の体制確立(1615年)までを指す、約150年間にわたる動乱期である 1 。一方、柳生心眼流の成立時期は、伝承によれば流祖・竹永隼人が将軍家兵法指南役であった柳生但馬守宗矩より流派の名を許された1640年頃とされている 4 。これは、戦国時代の終焉から数十年が経過し、徳川幕府による泰平の世が確立された後のことである。

この時間的な隔たりこそが、本報告書の中心的な問いとなる。なぜ平和な時代に、戦国の実戦を色濃く反映した武術が生まれたのか。この問いを解く鍵は、柳生心眼流の技術体系、特にその中核をなす甲冑組討が、まさしく戦国時代の戦闘様式そのものを保存しているという事実にある。したがって、本報告書は「柳生心眼流は戦国時代の流派か?」という問いを、「 柳生心眼流は、戦国時代の戦闘思想をいかにして江戸時代に継承・体系化したか? 」という、より本質的な問いへと昇華させ、論考を進める。

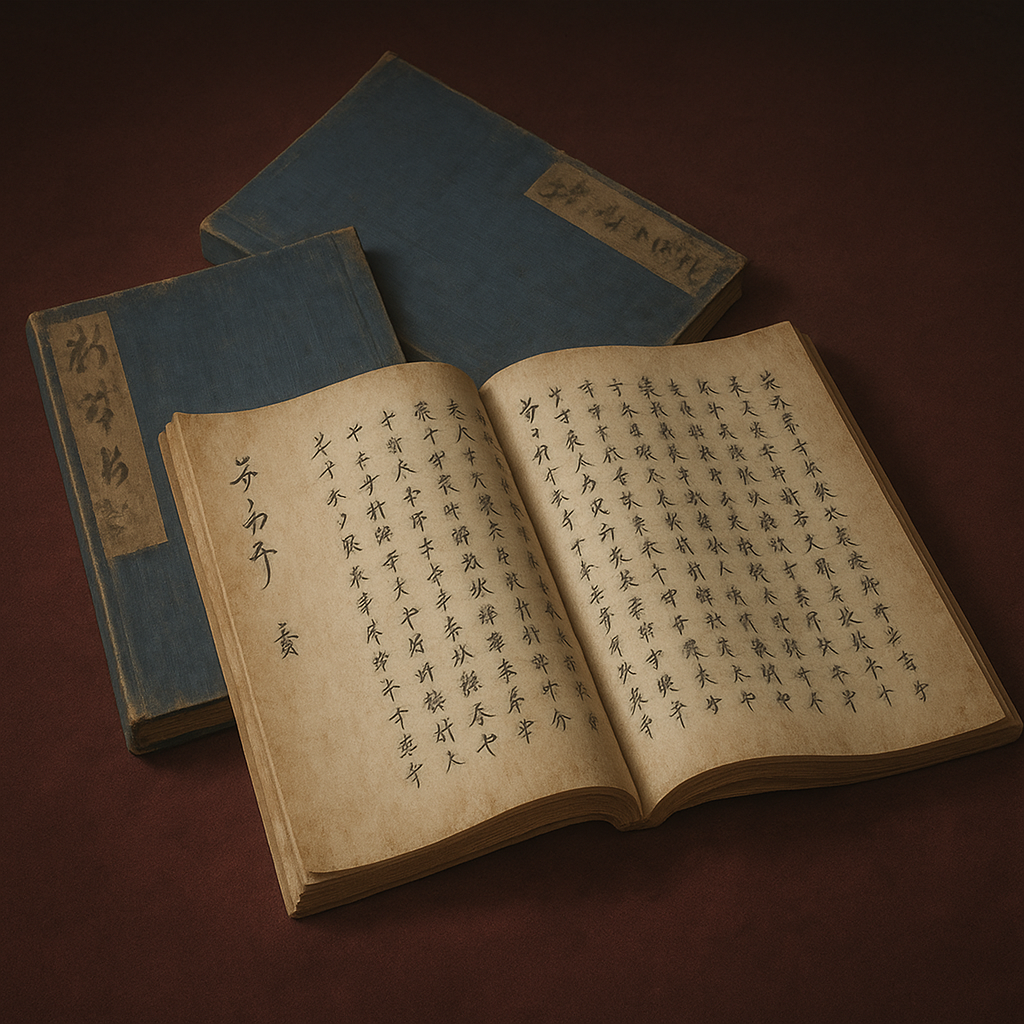

また、利用者様が言及する「心眼流柔術書」とは、単一の書籍を指すものではない。それは、流派の技法、理念、系譜を記した一連の伝書群(巻物)の総称である。これらは、技の目録であると同時に、師から弟子へと技が継承された証として授けられる免許状であり、流派の正統性を示す系譜、そして武術の根底にある思想を伝える哲学的文書でもある。日本古武道協会が挙げる伝書名には、『柳生心眼流兵術初意位』や『柳生心眼流兵法甲冑免許』などがあり、その階層的な構造がうかがえる 4 。これらの伝書群に記された教えを解読することで、柳生心眼流が戦国の遺産をどのように後世に伝えようとしたのか、その意図が明らかになるであろう。

第一章:流祖・竹永隼人と柳生心眼流の創始

流祖・竹永隼人の実像

柳生心眼流(東北伝)の通説によれば、その流祖は仙台藩の武士、竹永隼人兼次(晩年は直入と号す)である 4 。彼の出自や生没年については不明な点も多いが、その武術遍歴は一流派に留まるものではなかった。伊達藩の記録である『諸芸道伝来調書』によれば、竹永隼人は神道流、神影流、首座流、戸田流の四流を学んだ後に、まず「心眼流」を立てて指南していたと記されている 6 。これは、彼が既存の諸流派の技術を研究・統合し、独自の武術体系を構築しようとしたことを示唆している。

現存する伝書には、彼が学んだとされる流派の流祖の名(神道流:羽州帯刀、新陰流:柳生但馬守など)が列記されている 6 。これは、当時の武術流派の慣例として、自らの流儀の権威と由来の正統性を示すために、師の名ではなく、その流派の始祖の名を記す手法であったと考えられている。このことから、竹永隼人が複数の武術の粋を集め、自らの流儀を創始した探求者であったことがうかがえる。

柳生但馬守宗矩との関係

竹永隼人の「心眼流」が、いかにして「柳生心眼流」となったのか。その鍵を握るのが、徳川将軍家剣術指南役であり、柳生新陰流を「活人剣」の思想へと昇華させた当代随一の武術家、柳生但馬守宗矩(1571-1646)である 7 。

伝承では、竹永隼人は自らの心眼流を立てた後、他国の者との試合に敗れたことを発奮の契機とし、江戸へ出て宗矩に師事したとされる 6 。そして、その奥義を究めた功績により、宗矩から「柳生」の姓を冠することを許され、ここに「柳生心眼流」が誕生したと伝えられている 4 。この師弟関係の時代考証には諸説あるものの、仙台藩の記録に「江戸表の柳生但馬守殿に随身し」との記述があることから、両者の間に何らかの交流があったことは確かと見てよいだろう 6 。

この創始の物語は、単なる一武術家の技の集大成としてだけではなく、より広い文脈で理解することができる。江戸時代初期は、数多の武術流派が乱立し、自らの優位性を競い合った時代であった。その中で、竹永隼人が当時最高の権威であった「柳生」の名を自流に冠したことは、他の新興流派との明確な差別化を図り、流派の正統性と先進性を確立するための、高度な戦略的行為であったと分析できる。彼は優れた武術家であると同時に、自らの流派を社会に根付かせるための卓越したプロデューサーでもあったのだ。

流派名に込められた理念

「柳生心眼流」という名称には、この流派が目指す武術の理想が凝縮されている。

「 柳生 」の名を冠することは、単なる権威付けに留まらない。それは、柳生宗矩が説いた「人を殺す剣(殺人刀)」ではなく「人を活かす剣(活人剣)」の精神を、自らの武術の根幹に据えるという明確な思想的表明であった 4 。戦国の殺伐とした実戦技術を、泰平の世を生きる武士が修めるべき心身鍛錬の「道」として再定義する、という強い意志がここには込められている。

一方、「 心眼 」は、「心の目で物事の本質を見抜く」という禅的な思想を背景に持ちながら、同時に流祖が編み出した独特の身体操作法そのものを指している 4 。相手の攻撃に対し、心を無念無想の状態に保ち、計画や予測ではなく、身体が自然に変化し対応する。これは、何が起こるか予測不能な実戦の場において、生死を分ける究極の対応力を示す、極めて高度な武術概念である。

第二章:戦国の遺産—甲冑兵法と実戦的技術体系

柳生心眼流の核心・甲冑組討

柳生心眼流が「戦国の遺産」を継承していることを最も象徴するのが、その技術体系の中核をなす「甲冑兵法」である。この流派の最大の特徴は、戦国時代以前の甲冑を着用した状態での組討の技を、体系的に伝承している点にある 4 。これは「甲冑柔」とも呼ばれ、戦場で甲冑をまとった敵を、素手、あるいは鎧通し(短刀)のような短い武器で制圧するための、極めて実戦的な技術である 10 。

その技法は、現代武道とは全く異質な思想に基づいている。打撃(当身)は、防護されていない兜の目の下や脇の下といった鎧の隙間を正確に狙う。関節技は、単に関節を極めるのではなく、甲冑の構造自体を利用して腕を動かなくさせ、あるいは破壊することを目的とする。投げ技は、相手の重心を巧みに崩し、数十キログラムにも及ぶ重量の鎧ごと地面に叩きつけ、致命的なダメージを与える。まさに、合戦場での生死を分けた実戦技術の結晶が、そこには保存されている 11 。伝承されている形には、剣の形、鎧通しの形、陣鎌の形などが含まれており、戦場で遭遇しうるあらゆる状況を想定している 12 。

平和な時代における「実戦」の意味

ここで当然の疑問が生じる。なぜ、甲冑が日常的な装備ではなくなった平和な江戸時代に、あえてこのような時代遅れとも言える技術が伝承されたのか。それは、甲冑稽古が単なる古き技術の保存ではなく、武士階級に対して「武」の原点とは何かを問い続け、その精神が形骸化することを防ぐための「思想的装置」としての役割を担っていたからである。

泰平の世が続き、武術が戦場での実用性から心身を鍛える「武道」へとその性格を変えつつあった時代、剣術の稽古も防具を着用した竹刀試合が主流となり始めていた。その中で、あえて重く動きにくい甲冑を身に着けて稽古することは、一見非効率に思える。しかし、その非効率さにこそ真の目的があった。甲冑を着用することで、武士は自らの身体が常に「死」と隣り合わせであった戦国の状況を、擬似的に追体験することができる。小手先の速さや技だけでは通用しない、全身全霊をかけた一挙手一投足の重み、一撃の重みを、その身をもって体感するのである。

つまり、柳生心眼流における甲冑稽古は、技術的な伝承であると同時に、精神的な「タイムマシン」であった。それは、平和に慣れ、武士としての本分を忘れがちな江戸時代の武士たちに、命のやり取りという「武」の根源的なリアリティを突きつけるための、極めて教育的かつ思想的なカリキュラムだったのである。

総合武術としての体系

柳生心眼流は、柔術や甲冑術のみならず、剣術、棒術、薙刀術、居合術などを含む総合武術である 14 。これは、戦場の武士が刀を折られ、槍を失ったとしても、そこにあるあらゆるものを武器とし、いかなる状況下でも生き残るための知恵を体系化したものである。戦場で不意に襲われた際に、陣笠のような身の回りの道具でさえ武器として利用し、敵を制圧するという発想がその根底にある 4 。

特に六尺棒術は、刀よりも長い間合いを持つ武器として戦場で重宝された槍や薙刀の基礎ともなる重要な稽古体系であり、熟練することでこれらの長柄武器の技法も習得できるとされている 11 。このように、柳生心眼流は一つの技法に特化するのではなく、あらゆる状況に対応しうる包括的な戦闘システムとして構築されているのである。

第三章:伝書に記された教え—段階的伝授の構造

柳生心眼流の教えは、無秩序に授けられるものではなく、修行者の練度に応じて段階的に伝授される、極めて体系化された構造を持つ。その各段階の修了を証明し、次の段階への進級を許可する証として、様々な伝書(巻物)が存在する。

伝書の階層構造と免許皆伝への道程

修行は、まず柔術の基本形である「素振り二十一箇条」(または基本二十一箇条)から始まる。これは「表」七箇条、「中極」七箇条、「落」七箇条から構成され、流儀の根本となる身体操作と基本原理を体に染み込ませるためのものである 4 。

修行が進むにつれて、修行者は師からの許しを得て、より上位の免許段階へと進む。その過程は、流派という知的財産を劣化させることなく、かつ組織を維持・発展させるための、洗練された知識管理システムとして機能している。

- 切紙(きりがみ) :秘伝への入り口と位置づけられる最初の免許段階。『柳生心眼流兵術初意位』などの伝書が授与されることがある。ここでは流儀の動きの基本原則が示され、柔術に加えて剣術や棒術といった武器術の稽古も本格的に開始される 16 。

- 目録(もくろく) :応用段階であり、基本技に当身や蹴りなどを自在に織り交ぜて変化させる稽古を行う。『柳生心眼流兵術中意位』などがこれに相当する。さらに、武術の裏面を支える活法(負傷者への応急処置法)や法伝(精神統一法)といった、より高度な知識も伝授される 16 。

- 甲冑免許(かっちゅうめんきょ) :流儀の「本来の中極意」とされ、実際に甲冑を着用して様々な武器の扱いを本格的に学ぶ段階である 16 。『柳生心眼流兵法甲冑免許』が授与され、この免許を得た者は師範代として道場を開設することが許される。

- 皆伝(かいでん) :流派の全ての奥義を修めた最終段階の証。『柳生心眼流兵法総之巻』などが授与され、流派の正統な後継者として認められる。

この階層構造は、初心者にいきなり奥義を授けるのではなく、基本を徹底的に反復させることで学習効果を高めると同時に、安易な気持ちの者をふるいにかけ、真に流儀を継承するに値する人格と技量を持つ者だけに奥義を伝えるという、組織の質を担保するための仕組みであった。

口伝の重要性

柳生心眼流の伝承におけるもう一つの重要な特徴は、口伝(くでん)を極めて重視する点にある。当流の伝書には、技の具体的な手順や詳細な解説はほとんど書かれていないという伝統がある 16 。多くの場合、記されているのは技の名称や概略図のみであり、その真髄は師から弟子へ、稽古を通じて一対一で直接伝えられる。

これは、単に技の盗伝を防ぐという秘密主義的な目的だけではない。武術の極意とは、文字や図だけでは決して伝わらない身体感覚、呼吸、間合い、気合といった「生きた知」であり、それらは師弟の人格的な触れ合いの中でしか継承され得ないという思想が根底にある。伝書はあくまで「索引」や「証明書」であり、その中身は身体を通じて伝えられる。この口伝中心主義は、技術が人間性を伴わずに伝わることを防ぎ、流儀の精神性を守るための、重要な安全装置でもあった。

柳生心眼流(東北伝)の伝授階梯と主な稽古内容

以下に、これまでに述べた伝授体系の概要を一覧表として示す。

|

免許段階 |

主な伝書・称号 |

習得技術・理念(概要) |

|

入門 |

(なし) |

礼法、柔術基本二十一箇条(表・中極・落)の習得開始。流儀の基本となる身体操作を学ぶ 16 。 |

|

切紙免許 |

柳生心眼流兵術初意位 |

秘伝の初歩。「伝授」表裏十四箇条。流儀の動きの原則を学ぶ。剣術、棒術の稽古を開始 16 。 |

|

目録免許 |

柳生心眼流兵術中意位 |

「伝授」表裏十四箇条(応用)。技の自由な変化。中刀、六尺棒。活法、法伝(精神統一法)の伝授 16 。 |

|

甲冑免許 |

柳生心眼流兵法甲冑免許 |

師範代。「素肌甲冑」表裏十四箇条、次いで「本甲冑」(鎧通、鼻捻、陣太刀等)。流儀の活法 16 。 |

|

小具足免許 |

柳生心眼流兵法小具足免許 |

(甲冑免許の上位、または並列の伝授段階) 4 。 |

|

皆伝 |

柳生心眼流兵法総之巻 等 |

流派の全伝を継承 4 。 |

第四章:諸伝の分派と展開—東北伝と江戸伝

柳生心眼流は、その創始から長い年月を経て、単一の系統ではなく、複数の伝承を持つに至った。その中でも特に大きな流れとして、創始の地である仙台藩を中心に伝わった「東北伝」と、江戸を中心に広まった「江戸伝(柳生心眼流荒木堂)」が存在する。

中興の祖・小山左門

柳生心眼流が仙台一円の地方武術に留まらず、全国的な広がりを持つに至った背景には、「中興の祖」と称される小山左門行房の存在が大きい 10 。享保3年(1718年)に仙台藩の足軽の家に生まれた小山左門は、柳生心眼流を極めた後、諸国を修行して回り、最終的に江戸の浅草に道場を開いて数千人の門弟を育てたとされる 17 。

現代に伝わる柳生心眼流のほとんどの系統が、その系譜を辿るとこの小山左門に行き着くとされており、彼が流派の拡大に果たした役割は計り知れない 10 。

東北伝と江戸伝の系譜

東北伝 は、流祖・竹永隼人から続く流れを正統とし、仙台藩およびその周辺地域(現在の宮城県、岩手県)に深く根付いた系統である。幕末期には、仙台藩の藩校「養賢堂」で武道教授を務めた名人・星貞吉義治が登場し、その伝承を確固たるものとした 4 。現代まで宮城県を中心に伝承されている柳生心眼流の多くは、この星貞吉を源流としている 10 。

一方、 江戸伝 は、「柳生心眼流體術 荒木堂」として知られ、流祖を伊賀の剣豪・荒木又右衛門、法祖(流派の精神的な源流)を柳生十兵衛とする独自の伝承を持つ 10 。技術的には、古式の甲冑柔(鎧組打ち)の様式を色濃く伝えているとされる 10 。ただし、荒木又右衛門(1599-1638)が柳生十兵衛(1607-1650)の弟子であるとするには生年に矛盾があり、この系譜は流派の権威付けのために、後世に講談や芝居で人気のあった著名な武芸者の名を借りた可能性が指摘されている 18 。

系譜の多様性—「適応進化」の証

東北伝と江戸伝が、なぜ異なる創始者伝説を持つに至ったのか。これは、どちらが「正しい」かという単純な問題ではなく、柳生心眼流という武術が、異なる環境で生き残るために遂げた「適応進化」の結果として捉えることができる。

武術流派が存続するためには、技術の継承と同時に、弟子を集め、その正統性を社会に認めさせる必要がある。それぞれの地域で、そのための最適な戦略は異なっていた。

仙台藩という比較的閉じたコミュニティにおいては、藩士である竹永隼人という「地元の英雄」を流祖とすることが、最も自然で説得力のある物語であった 20 。

一方、江戸は全国から人々が集まる競争の激しい大都市である。無名の地方武術家の名では、数多ある流派の中に埋もれてしまう。そこで、当時すでに講談などを通じて全国的な知名度を誇る「スーパースター」であった荒木又右衛門や柳生十兵衛の名を掲げることは、流派のブランド価値を飛躍的に高め、多くの人々の関心を引くための極めて有効なマーケティング戦略であったと考えられる 18 。

つまり、二つの異なる系譜は、歴史的事実の相違というよりも、それぞれの地で流派を存続させるための戦略の相違と捉えるべきである。流派の核となる技術体系は共有しつつも、その「物語」を現地の文化や価値観に合わせて最適化(ローカライズ)させた結果、このような多様性が生まれたのである。これは、柳生心眼流が持つ強かな生命力と戦略性の証左と言えよう。

第五章:仙台藩における武術としての役割と変遷

柳生心眼流は、その発祥の地である仙台藩において、時代に応じてその役割を変化させながら、地域社会に深く根付いてきた。その歴史は、一つの武術が社会基盤(インフラ)として機能してきた過程を明らかにしている。

藩政期における役割

創始以来、柳生心眼流は伊達六十二万石の仙台藩において、藩士たちの間で広く学ばれた 4 。江戸詰めの藩士はもちろんのこと、領地の国境警備を担う武士たちにとっても、実戦的な護身の術として重要な武術であった 4 。江戸時代後期には、藩の公式な学問所である藩校「養賢堂」で星貞吉が武道教授として指導にあたるなど、藩公認の武術として高い地位を確立していた 12 。この時期、柳生心眼流は仙台藩の軍事力と治安維持力の一部を担う、いわば「国防・警察インフラ」として機能していたのである。

民衆への拡大と役割の転換

幕末から明治維新にかけて、武士階級が解体されるという社会の大きな変動期を迎えると、柳生心眼流は新たな担い手を見出すこととなる。帯刀を許されなくなった時代において、武器を持たない農民たちが、自らの身を守るための唯一の護身術として、柳生心眼流の柔術、通称「やわら」を習い始めたのである 21 。特に、現在の登米市や栗原市にあたる地域ではその隆盛は著しく、「一町村一道場」と言われるほど多くの人々に稽古されたと伝えられている 21 。

これは、柳生心眼流が持つ実用性の高さが、時代や身分を超えて広く評価されていたことを示している。武士の武術から、民衆の護身術へ。柳生心眼流は、社会の変化に対応し、その役割を「民間防衛・自己啓発インフラ」へと見事に転換させたのである。

近代以降の伝承と文化財としての価値

近代に入り、その伝承は星家によって受け継がれていく。昭和11年(1936年)、第17代宗家とされる星彦十郎が、旧仙台藩主である伊達家の後援を得て道場「柳心館」を創設し、近代的な伝承体制の礎を築いた 21 。

そして、昭和56年(1981年)、その歴史的・文化的価値が高く評価され、柳生心眼流の「甲冑術・甲冑柔術」が宮城県の無形文化財に指定された 4 。これは、柳生心眼流が単なる武術の技法に留まらず、戦国から江戸にかけての武士の身体文化と思想を現代に伝える貴重な遺産であることを公的に認めたものである。

現在も、宮城県や岩手県を中心に設立された総本部や各支部において、後継者の育成と流儀の保存伝承が精力的に続けられており 4 、柳生心眼流は地域の歴史と精神性を伝える「文化・教育インフラ」として、新たな役割を担っている。

結論:戦国の魂を宿す「生きた伝書」

本報告書は、「心眼流柔術書」を「戦国時代」という視点から解明するという問いから出発した。その過程で明らかになったのは、柳生心眼流の創始が江戸時代初期でありながら、その技術と思想の核心には、戦国時代の苛烈な戦闘経験から生まれたリアリズムが、あたかも生きた化石のように保存されているという事実である。したがって、当初の問いは、年代考証的には正確さを欠くものの、この流派の本質を捉える上で、極めて的確かつ優れた着眼点であったと結論付けられる。

柳生心眼流は、戦国の実戦知を泰平の世に伝えるという使命を帯びていた。そのために、時代遅れとも見なされかねない甲冑組討をあえて中核に据え、武士たちに「死」のリアリティを追体験させる教育システムを構築した。また、将軍家指南役である「柳生」の名を冠することでその思想的権威を高め、段階的な伝授体系と口伝の重視によって、その知的財産を劣化させることなく後世に伝える洗練された仕組みを創り上げた。その歴史は、仙台藩の武術として、また民衆の護身術として、さらには現代の無形文化財として、時代社会の要請に柔軟に応えながら生き抜いてきた、強かな適応の物語でもある。

最終的に、「心眼流柔術書」とは、巻物という物理的な媒体に限定されるものではない。それは、甲冑組討の技法、階層的な伝授体系、活人剣の理念、そしてそれらを継承する人々の身体と精神そのものを含む、巨大な「生きた伝承体系」そのものである。その伝書と技を学ぶことは、単に古い武術を習得することではない。それは、日本の武士たちが幾多の死線を越えて培ってきた身体知と精神文化の深淵に触れることであり、現代社会においても計り知れない価値を持つ営みである。紙の上に記された過去の記録ではなく、未来へと受け継がれていくべき、我々の貴重な歴史遺産なのである。

引用文献

- www.rekishikaido.gr.jp https://www.rekishikaido.gr.jp/timetrip/journey/sengoku/#:~:text=%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%80%81%E9%95%B7%E3%81%8F,%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%B1%9F%E6%88%B8

- 戦国時代 | GOOD LUCK TRIP https://www.gltjp.com/ja/directory/item/13114/

- 「戦国時代」いつからいつまで? おすすめの漫画も紹介します! - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/172493/

- 柳生心眼流甲冑兵法 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/068/

- 武道諸流伝書集一・限定版・柳生心眼流・時中流/古流武術原典資料・巻之一・柳生流系武術資料・島津兼治・限定非売品/2冊 - メルカリ https://jp.mercari.com/shops/product/SUYRNmmXseVJR6U27pxdUX

- 柳生心眼流兵法甲冑柔略歴 https://genbukan.org/wp-content/uploads/2022/02/Yagyu-Shingan-Ryu-History-ans-system-1.pdf

- 柳生宗矩 https://yamatoji.nara-kankou.or.jp/artifact/0000000100

- やぎゅうむねのり【柳生宗矩】 | や | 辞典 - 学研キッズネット https://kids.gakken.co.jp/jiten/dictionary08100024/

- 柳生心眼流兵法とは https://rhyusei.jp/free/about

- 柳生心眼流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E7%94%9F%E5%BF%83%E7%9C%BC%E6%B5%81

- 稽古内容 - 古武道・柳生心眼流體術 鎌倉武徳館大館道場 https://kamakura-yagyu.jimdofree.com/%E7%A8%BD%E5%8F%A4%E5%86%85%E5%AE%B9/

- 柳生心眼流甲胃術・甲胃柔術 - 県指定無形文化財(その他) - 宮城県 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/bunkazai/03jyujyutu.html

- 柳生心眼流甲冑兵法 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OraORWQVLoY

- 柳生心眼流体術とは https://kamakura-yagyu.jimdofree.com/%E6%9F%B3%E7%94%9F%E5%BF%83%E7%9C%BC%E6%B5%81%E4%BD%93%E8%A1%93%E3%81%A8%E3%81%AF/

- 柳生心眼流兵法 https://www.plat.ne.jp/ssdai/

- 稽古次第 - 柳生心眼流兵法 柳正館 https://rhyusei.jp/free/keiko

- 柳生心眼流體術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E7%94%9F%E5%BF%83%E7%9C%BC%E6%B5%81%E9%AB%94%E8%A1%93

- 盛岡藩の剣術(その1) – 失われた伝統「心眼流」 - エム・システム https://msystm.co.jp/blog/20231118.html

- 相伝道場 柳正館 https://rhyusei.jp/menu

- 柳生心眼流兵法 柳心館 - 宮城県古武道協会 https://389kbd.wordpress.com/%E6%9F%B3%E7%94%9F%E5%BF%83%E7%9C%BC%E6%B5%81%E5%85%B5%E6%B3%95-%E6%9F%B3%E5%BF%83%E9%A4%A8/

- 第2回とめ伝承芸能まつり【柳生心眼流兵法】 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=DlMPYRk9o6Q