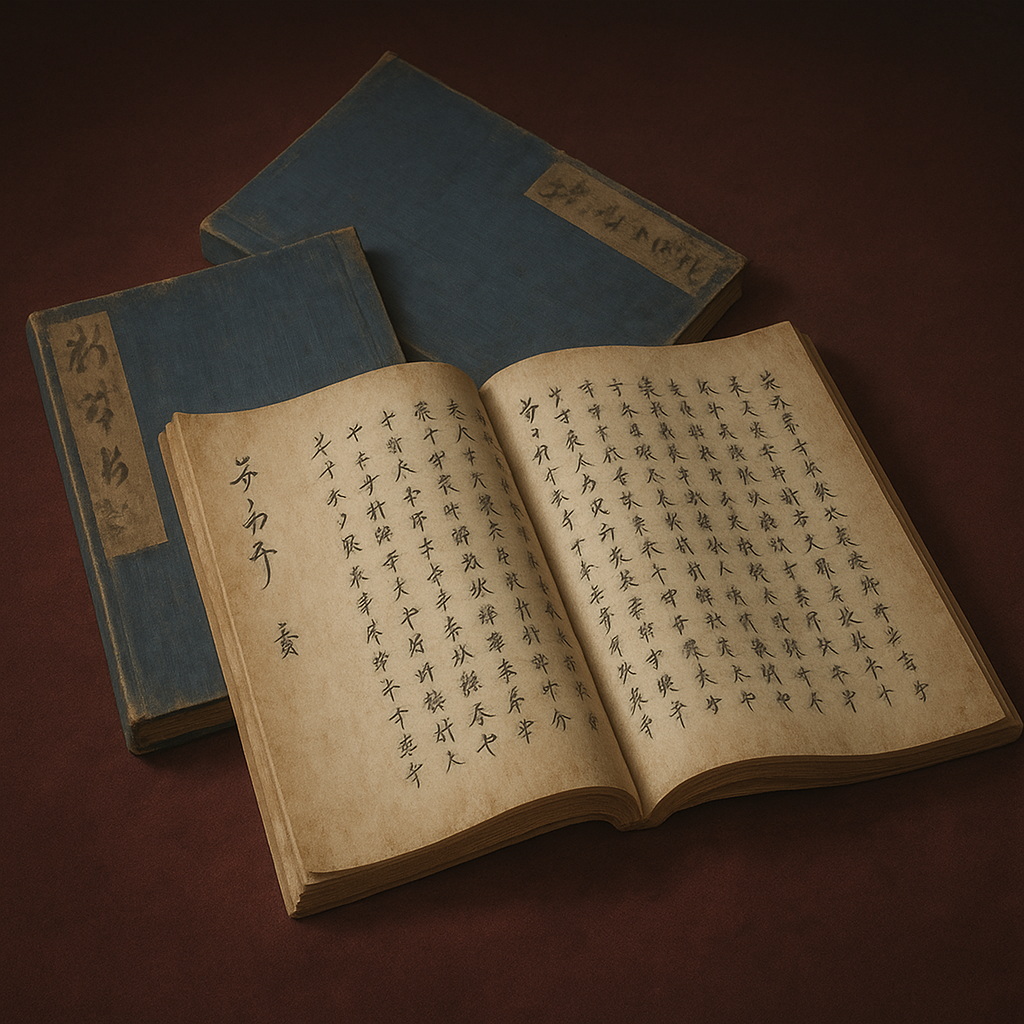

惣地取奥義

『惣地取奥義』は、戦国時代の土地掌握の総合知。軍事、築城、地政、経済、心理、宗教を統合し、地の利を活かす秘伝。武将の行動に影響。

幻の秘伝書『惣地取奥義』の総合的考察 ―戦国時代の「土地をめぐる知」の再構築―

序章:幻の秘伝書『惣地取奥義』をめぐって

『惣地取奥義』の伝承と史料上の不在

室町時代に成立し、土地や地質に関する豊富な情報、さらには築城法までを網羅したとされる著者不明の知識書『惣地取奥義』。この書物の存在は、一部で語り継がれてきたものの、今日、その実物を収蔵する機関や、内容を具体的に引用した信頼性の高い二次史料は、広範な文献調査にもかかわらず確認されていない 1 。この史料上の「不在」こそが、本書を探求する上での出発点となる。それは、単に一つの書物が失われたという事実以上に、戦国時代における「知」のあり方そのものを示唆しているからである。

本報告書のアプローチ ― 「知の体系」としての再構築

この謎に満ちた状況を踏まえ、本報告書は『惣地取奥義』を特定の失われた一冊の書物として追うのではなく、その名が象徴する「土地を総合的に掌握し、支配するための知識と技術の集合体」、すなわち一個の「知の体系」として捉え直し、その内実を再構築することを目的とする。

書名を解体すれば、その射程の広大さが浮かび上がる。「惣」は、個別ではなく全体を包括する総合性を意味する。中世社会における「惣村」が村落の自治的共同体を指したように、ここでの「惣」は土地に関わるあらゆる要素―軍事、土木、経済、信仰―を統合する視座を示唆する。「地取」は、文字通り土地を選び、獲得し、活用する実践的技術を指す。そして「奥義」は、それが誰もが容易にアクセスできる公開された知識ではなく、特定の家や流派の内で秘匿され、師から弟子へと継承されるべき高度な秘伝であったことを物語る。

このアプローチは、戦国時代という時代背景を考慮する上で極めて重要である。当時、兵法や築城術といった知識は、他家に対する優位性を担保する最高機密であった。例えば、武田家の軍学が小幡景憲によって「甲州流」として体系化され、秘伝として継承されたように 4 、高度な専門知識が安易に書物として公開されることは稀であった。知識は普遍的なものではなく、血縁や師弟関係といった閉鎖的な共同体内部でのみ継承される、一種の無形の「資産」だったのである。

したがって、『惣地取奥義』という書名自体が、各地の武家や、穴太衆(あのうしゅう)のような専門技術者集団が培った、無数の口伝や秘伝の巻物の総称、あるいはそれらの知見が理想化された象徴的な呼称として後世に語られた可能性が高い。本報告書は、その散逸し、あるいは秘匿されてきた知の断片を、現存する史料から丹念に拾い集め、戦国武将が拠って立ったであろう「土地をめぐる知」の全体像を、学術的な厳密さをもって描き出す試みである。

第一部:『地』を読む ― 戦国武将の空間認識と「地の利」

「惣地取」の根幹をなすのは、土地の価値を的確に評価し、戦略目的に合致した場所を選定する技術である。この部では、軍事理論から実践的な地理・地質の観察に至るまで、戦国の武将たちが土地をいかに「読んでいた」かを解明する。

第一章:軍学における「地の利」の思想

『孫子』の受容と日本的展開

戦国武将の戦略思考の根底には、中国古代の兵法書『孫子』の影響が色濃く見られる。『孫子』は奈良時代には日本に伝来していたが、戦国時代に至り、武士階級の間で実践的な戦略理論として広く受容された。特に「地形篇」や「九地篇」は、地形の種類とその軍事的な意味を詳細に論じており、「地形は兵の助けなり」という思想は、あらゆる戦略の基本であった 5 。

甲斐の武田信玄が掲げた「風林火山」の軍旗が、『孫子』軍争篇の一節「其の疾きこと風の如く、其の徐かなること林の如く、侵掠すること火の如く、動かざること山の如し」から引用されていることは、彼らが大陸の兵法を深く学び、自軍の行動規範としていたことの動かぬ証拠である 8 。『孫子』は、地形を客観的に分析し、それに基づいて軍を動かすことの重要性を説く。例えば、高地を占拠する有利さ、河川を渡る際の注意点、隘路での戦術など、その教えは普遍的かつ合理的である 10 。

『甲陽軍鑑』に見る武田信玄の地形戦略

武田信玄の戦略思想を具体的に知る上で、『甲陽軍鑑』は欠かせない史料である 12 。この書によれば、信玄は地形の重要性を痛感していた。例えば、宿敵・上杉謙信との第四次川中島の合戦において、信玄は妻女山に布陣した上杉軍の動きを察知し、八幡原に陣を敷いて迎え撃つなど、地形の読み合いが勝敗を左右した様子が描かれている 15 。

さらに信玄は、他国の地形を聞き出しては絵図を作成させ、その数は東北から中国地方にまで及んだという 16 。これは、単なる一地方の領主ではなく、天下を見据えたマクロな視点で地政学的な分析を行っていたことを示唆する。

しかし、信玄の思想を最も象徴するのは「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」という言葉であろう 17 。この言葉は、物理的な城郭(地の利)の重要性を認めつつも、それ以上に人心の掌握(人の和)こそが国家の安泰の要であると説いている。これは、古代中国の思想家・孟子が説いた「天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず」という思想とも深く共鳴する 6 。信玄にとって「地の利」とは、単独で存在する要素ではなく、天の時、人の和と統合して初めて真価を発揮するものであった。

『闘戦経』に見る日本独自の兵法思想

『孫子』が合理的・客観的な戦略論である一方、日本には独自の精神性を重視する兵法思想も存在した。その代表が、平安末期に成立したとされる日本最古の独自の兵法書『闘戦経』である 18 。『闘戦経』は、『孫子』が「詭道」、すなわち敵を欺くことを戦いの基本とするのに対し、「真鋭」、すなわち誠実さと研ぎ澄まされた鋭さを尊ぶべきだと説く 20 。

これは、戦国武将の「地の利」の捉え方が、単なる効率主義や合理主義に留まらなかったことを示している。彼らは『孫子』から地形活用の合理性を学びながらも、同時に『闘戦経』が説くような、正々堂々とした戦いを目指す武士道的な精神性も持ち合わせていた。

この二つの思想の間にあった創造的な緊張関係こそが、戦国武将の複雑な空間認識を形成したのである。『惣地取奥義』が説くであろう「地の利」とは、単に物理的に有利な地形を選ぶという教えに留まらない。その土地の民心や歴史的背景、さらには自軍の士気や大義名分といった無形の要素までをも総合的に判断し、戦略を構築するための、より高次元な戦略眼であったと推察される。

第二章:土地の相を読む技術

軍学の思想を実践に移すには、目の前の土地が持つ具体的な特性、すなわち「土地の相」を読み解く技術が不可欠であった。これには、地質や水利、植生といった自然科学的な観察眼と、街道や水運といった社会基盤を把握する地政学的な視点の両方が含まれる。

地質・水利・植生の観察

城を築く上で、まず考慮されるべきは自然地形の活用である。特に、川や湖沼、断崖絶壁は、多大な労力をかけずとも強固な防御線となり得るため、城地選定の最重要項目であった。例えば、武蔵国の鉢形城は、荒川と深沢川が合流する断崖絶壁の河岸段丘上に築かれ、川そのものを天然の巨大な堀として利用している 22 。また、武田信玄が川中島に築いた海津城(後の松代城)も、千曲川を背後に控え、三方を山に囲まれた要害の地を選んでおり、自然地形を最大限に活かす設計思想が見て取れる 25 。

地質の理解もまた、築城において極めて重要であった。城の主たる構造物である土塁や堀は、その土地の土質によって強度や安定性が大きく左右される。後北条氏が築いた山中城では、周辺に豊富に存在する関東ローム層が固まった「ロームブロック」と呼ばれる土塊を、土塁の補強材として利用した可能性が指摘されている 27 。また、鉢形城の「石積土塁」では、現地の川原石を巧みに積み上げており、その土地で得られる資材を有効活用する技術があったことがわかる 24 。石垣を築く際にも、地元で産出する石材が用いられるのが常であり、石の性質を見極め、加工する知識が求められた 28 。

そして、城の生命線を握るのが水利の確保である。長期間の籠城戦においては、飲料水や生活用水を確保できるか否かが死活問題となる。そのため、城内には必ず井戸が掘られ、その水脈をいかに確保するかが重視された。山中城では、谷を堰き止めて広大な溜池(貯水池)を造成し、城内の各所から雨水が集まるように設計されており、水の確保に並々ならぬ努力が払われたことがうかがえる 29 。

逆に、敵城を攻める際には、この水利が弱点となる。豊臣秀吉が得意とした「水攻め」は、城の周囲に堤を築いて河川の水を引き込み、城を水没させるという大掛かりな戦法である 30 。また、より小規模な攻城戦では、坑道を掘って城内の井戸の水脈を断つ、あるいは毒を投入するといった「水の手を断つ」戦術も用いられた 30 。水は、守る側にとっても攻める側にとっても、戦略の鍵を握る重要な要素であった。

道と水運の掌握(地政学)

戦国時代の城は、単なる閉鎖的な軍事拠点ではなかった。特に戦国後期から安土桃山時代にかけて、城は領国支配の中心地としての役割を強めていく。その際、重要になるのが交通の要衝、すなわち「道」と「水運」の掌握である。陸路の結節点や、河川・港湾を抑えることは、軍勢の移動を容易にするだけでなく、物資の流通を支配し、経済的な繁栄を築く上でも不可欠であった 32 。

この地政学的な視点を最も体現した武将の一人が、黒田官兵衛である。彼が豊前国に築いた最初の中津城は、周防灘に注ぐ山国川の河口部に位置する。これは、当時の政治・経済の中心であった大坂(近畿)への海上交通路を確保するという明確な戦略的意図に基づいていた 33 。同様に、官兵衛が縄張りに関わったとされる広島城や高松城も、海や川を巧みに取り入れた水城であり、彼が一貫して水運の重要性を認識していたことを示している 33 。

このような視点は、単に城の立地を選ぶだけに留まらない。それは、城を中心に据えた都市計画、すなわち城下町の設計へと繋がっていく。城と城下町、さらには領国全体を一つの有機的なシステムとして捉え、軍事・経済の両面からその価値を最大化しようとする思想。これこそが、次章で詳述する「惣構(そうがまえ)」の発想の萌芽であった。

第二部:『惣』を構える ― 縄張の思想と技術

選定した土地に、いかにして堅固な防御施設を構築するか。この問いに対する答えが「縄張(なわばり)」である。「惣」という言葉が示すように、戦国時代の城郭は個々のパーツの寄せ集めではなく、全体として機能する一つの有機的なシステムとして設計されていた。この部では、その設計思想と具体的な技術を深掘りする。

第三章:縄張の根幹 ― 城郭空間の設計思想

城の機能変化:「所堅固」から「城堅固」へ

日本の城の歴史をたどると、その設計思想に大きな転換点を見出すことができる。鎌倉・室町時代前期の城は、山頂や断崖といった、その場所自体が天然の要害となっている立地を選ぶ「所堅固(ところけんご)の城」が主流であった 35 。この段階では、防御は主に自然地形に依存しており、人工的な構造物は比較的簡素なものが多かった。

しかし、戦乱が激化し、集団戦術が発達する戦国時代になると、城の思想は大きく変化する。城郭そのものの構造によって防御力を高める「城堅固(しろけんご)の城」へと進化したのである 35 。この思想転換の中心にあるのが「縄張」の技術である。縄張とは、文字通り縄を張って設計図を地面に描いたことに由来し、城の全体設計を指す言葉である 36 。それは、地形という与えられた条件の中で、曲輪(くるわ)、堀、土塁、虎口(こぐち)といった防御パーツをいかに効果的に配置し、敵の攻撃力を削ぎ、防御側が最大限有利に戦える空間を創出するかという、高度な空間設計技術の体系であった 37 。

防御システムとしての一体性

「城堅固」の城において、各防御施設は独立して存在するのではなく、相互に連携し、多層的な防御ラインを形成する。

- 曲輪配置: 城の中核となる本丸、それを補佐する二の丸、三の丸といった曲輪群は、敵の侵攻ルートを予測し、段階的に敵を消耗させるように配置される。代表的な配置形式には、本丸を最高所に置き、尾根に沿って曲輪を直線的に並べる「連郭式」や、本丸の一方に二の丸、三の丸を配置する「梯郭式」などがあり、地形に応じて最適な形式が選択された 38 。

- 堀と土塁: 曲輪の周囲には堀が掘られ、その土を内側に盛り上げて土塁が築かれる。堀は敵の直進を阻み、土塁は防御側の兵士を矢や弾丸から守る盾となる。堀には水を張った「水堀」と、空のままの「空堀」があり、山城では空堀が多用された。特に、山の等高線に沿って長く掘られる「横堀」は、斜面を登ってくる敵の動きを効果的に遮断した 39 。

- 虎口(城門): 城の最大の弱点であり、同時に最大の防御拠点となるのが、出入り口である虎口である。戦国時代には、虎口の防御技術が飛躍的に発達した。代表的なのが「枡形(ますがた)虎口」である。これは、城門を二重にし、その間を土塁や石垣で囲んで四角い(枡形)空間を設ける構造である。敵は第一の門を突破しても、この枡形空間に閉じ込められ、四方の土塁の上から集中攻撃を浴びることになる。藤堂高虎が用いた「内枡形」 40 や、姫路城の複雑な枡形 41 など、様々なバリエーションが生み出され、城の防御力を格段に向上させた。

このように、縄張とは、曲輪、堀、土塁、虎口といった要素を組み合わせ、敵兵を特定のルートに誘導し、その勢いを削ぎ、殲滅するための緻密な「殺戮空間」を設計する技術であったと言える。

第四章:流派と個性 ― 戦国大名たちの築城術

戦国時代、各大名家は自らの置かれた地政学的環境や戦略思想を反映させ、特色ある築城術を発展させた。それは単なる技術様式の違いではなく、各家の存亡をかけた「解」の提示であった。

武田流(甲州流)築城術

甲斐の山国を本拠地とし、強力な騎馬軍団を擁した武田氏の築城術は、野戦における拠点確保という性格が強い。その集大成とされるのが、信玄の軍師・山本勘助が築城したと伝わる信濃の海津城である 26 。海津城は、千曲川を天然の外堀とし、地形を巧みに利用した平城であり、川中島平全体を睨む戦略拠点として機能した 25 。

武田流築城術の代名詞とも言えるのが「丸馬出(まるうまだし)」である。これは、虎口の前面に設けられた半月状の独立した曲輪で、城から出撃する兵を守り、敵の城門への直進を防ぐ役割を果たした 46 。丸馬出と枡形虎口を組み合わせることで、虎口の防御力は飛躍的に高まった。この技術は、武田氏滅亡後も徳川家康らに受け継がれ、近世城郭にもその影響を見ることができる 8 。

後北条流築城術

関東平野に覇を唱えた後北条氏は、石垣を多用せず、土を突き固めて城を築く「土の城」の技術を極限まで高めた。その真骨頂は、小田原城の支城として築かれた伊豆の山中城に見ることができる 48 。

山中城は、自然の尾根や谷を最大限に利用し、曲輪を巧みに配置しているが、最大の特徴は「障子堀(しょうじぼり)」と「畝堀(うねぼり)」と呼ばれる独特の堀の構造にある 29 。これは、堀の底に畝状の土手を掘り残すことで、堀の内部を格子状(障子の桟のよう)に区切るものである。堀に侵入した敵兵は、この畝によって自由な移動を妨げられ、狭い畝の上を一列で進むことを強いられる。防御側は、その動きが制限された敵を、上から容易に狙い撃ちにすることができた 50 。これは、水の確保が難しい山城において、水堀に匹敵、あるいはそれ以上の防御効果を発揮する、極めて独創的な発明であった。後北条氏は、この高度な土木技術を駆使して広大な支城網を構築し、約100年にわたる領域支配を実現したのである。

黒田官兵衛の惣構想

豊臣秀吉の天下統一事業において、軍師として、また築城の名手として活躍した黒田官兵衛の思想は、先行する大名たちとは一線を画す。彼の視線は、城郭単体ではなく、城と城下町全体を一つの巨大な防御システムと見なす「惣構(そうがまえ)」へと向けられていた 33 。

その思想が最初に具現化されたのが、豊前国の中津城である。官兵衛は、城の周囲に武家屋敷や商人の町、さらには寺社を戦略的に配置し、町全体を土塁や堀で囲い込むことで、城下町そのものを城の外郭として機能させる要塞都市を計画した 52 。

関ヶ原の戦いの後、筑前国に移封された官兵衛と息子・長政が築いた福岡城は、その惣構想をさらに発展させたものである。福岡城は博多湾の入り江を利用し、一見すると堀は浅く、石垣もそれほど高くない。しかし、官兵衛はこれを逆手に取った。堀が浅いため、敵の隠密は水中に身を隠して近づくことができず、低い石垣は死角をなくし、接近する敵を容易に発見できる 52 。さらに、周辺の干潟を埋め立てて広大な城下町を整備し、城を守るように配置した 52 。

官兵衛の築城術は、軍事的な合理性と、領国経営者としての経済的な視点が融合した、極めて近世的な都市計画思想であった。それは、戦乱の時代の終焉と、新たな統治の時代の到来を予感させるものであった。

表1:戦国期主要築城術流派の比較

|

流派名 |

代表的武将 |

主な城郭 |

地理的・地形的特徴 |

築城術の核心(技術・思想) |

想定される敵と戦略 |

|

武田流(甲州流) |

武田信玄、山本勘助 |

海津城、新府城 |

山国、盆地 |

- 地形を活かした拠点設営 - 「丸馬出」による虎口の強化 - 野戦と連動した前線基地 |

上杉氏など。平野部での機動的な野戦を有利に進めるための拠点確保。 |

|

後北条流 |

北条氏康、北条氏政 |

山中城、鉢形城、小田原城 |

関東平野、丘陵地 |

- 高度な土木技術による「土の城」 - 「障子堀」「畝堀」による徹底した防御 - 支城網による領域防衛 |

武田氏、上杉氏、豊臣氏。本拠地を中心とした徹底的な籠城戦による消耗戦略。 |

|

黒田官兵衛 |

黒田官兵衛、黒田長政 |

中津城、福岡城 |

沿岸部、河口部 |

- 城と城下町を一体化した「惣構」 - 水運を重視した地政学的視点 - 合理主義に基づき、不利な地形を逆用 |

毛利氏、島津氏など。軍事防衛と領国経営(経済発展)を両立させる総合的な拠点構築。 |

|

織田信長 |

織田信長 |

安土城 |

湖畔の山、交通の要衝 |

- 天守を権威の象徴とする「見せる城」 - 石垣の多用と高層建築 - 政治的・文化的中心地としての機能 |

全国の敵対勢力。「天下布武」を視覚的に示し、新たな時代秩序を誇示する政治的プロパガンダ。 |

|

藤堂高虎 |

藤堂高虎 |

今治城、伊賀上野城 |

沿岸部、平地 |

- 直線的な縄張と層塔型天守 - 規格化と「省力化」による効率的な築城 - 「内枡形」による防御の徹底 |

豊臣恩顧の大名。徳川政権下での新たな秩序に対応し、実用性とコスト効率を追求した近世城郭。 |

第三部:『奥義』の深層 ― 見えざる力と知識体系

『惣地取奥義』の「奥義」たる所以は、単なる物理的な土木技術論に留まらない。それは、当時の人々の世界観、すなわち目に見えざる力を信じ、それと共存しようとした精神世界にまで深く根差していた。この部では、城郭空間に込められた呪術的・思想的な意味を解き明かし、「奥義」の文化的源流を探る。

第五章:呪術・信仰と城郭空間

風水・陰陽道と城づくり

戦国時代の日本において、人々の生活や意思決定に大きな影響を与えていたのが、古代中国から伝来し、日本で独自の発展を遂げた陰陽五行思想、すなわち風水や陰陽道であった 54 。特に、北東の方角を「鬼門」、南西の方角を「裏鬼門」とし、万事に忌むべき方角とする思想は、城郭の設計にも色濃く反映されていた 55 。

鬼門からの災いを避けるための具体的な手法として、「鬼門除け」が各所の城で行われた。最も一般的なのは、鬼門にあたる北東の角を意図的に欠く「切り欠き」や、内側に折り込む「入隅(いりずみ)」である。現存する弘前城の本丸は北東角が切り欠かれており 57 、八代城の本丸石垣は入隅になっている 57 。これらは、鬼の通り道とされる鬼門を塞ぎ、城内に不浄なものが侵入するのを防ぐための呪術的な工夫であった。また、福井県にある大窪鎌太館跡では、土塁の東北部がわずかに屈曲しており、これも鬼門除けのためではないかと推測されている 59 。

さらに大規模な鬼門対策として、城の鬼門の方角に寺社を建立するという手法がある。その最も壮大な例が、徳川家康のブレーンであった天台宗の僧・天海が計画した江戸の都市設計である。天海は、江戸城の鬼門にあたる上野の地に寛永寺を建立し、京都御所に対する比叡山延暦寺と同様の役割を持たせた 60 。さらに裏鬼門には増上寺を配置し、江戸の鎮護とした 61 。この計画は、風水・陰陽道の思想が、単なる個人の信仰に留まらず、国家レベルのグランドデザインにまで応用されていたことを示す好例である。

築城儀礼と祭祀の考古学

城郭に込められた信仰は、設計思想だけでなく、具体的な儀礼としても実践されていた。築城という、土地を大きく改変する大事業に際しては、その土地の神を鎮め、工事の安全と城の永続を祈願する儀式が不可欠とされた。

『甲陽日記』には、城の普請を始める際の「鍬立(くわたて)」または「鍬初(くわはじめ)」と呼ばれる儀式について、日時や方位が厳密に定められていたことが記されている 36 。儀式では、神聖な矢である征矢(そや)を立て、武神である摩利支天の印を結んで真言を唱えるといった、密教的な作法も行われた 36 。これらは、物理的な工事の開始であると同時に、神聖な空間を創出するための宗教的な行為であった。

こうした儀礼の存在は、考古学的な発見によっても裏付けられている。城跡や館跡の発掘調査では、建物の柱を立てる穴や、敷地の境界などから、祭祀に用いられたと考えられる土器や金属器、木製品などがしばしば出土する 63 。これらは「地鎮祭祀」と呼ばれ、土地の神への供物として意図的に埋められたものである。これらの遺構・遺物は、呪術や信仰が単なる観念ではなく、具体的な「モノ」を伴う実践であったことを物語っている。

戦国時代は、科学的な因果律が未発達で、天変地異や疫病、戦の勝敗が人知を超えた力によって左右されると広く信じられていた。このような世界観において、鬼門を塞ぎ、地鎮祭祀を行うことは、目に見えないリスクを管理し、未来の不確実性を低減させるための極めて合理的な行動であったと言える。「この城は神仏の加護篤く、鬼門も塞がれているから安泰だ」という共通認識は、城内にいる武将や兵士、領民たちの心理的な安定を保ち、士気を高める上で重要な役割を果たした。それは、城の物理的な強度(ハードウェア)を補完する、一種の合理的な「精神的武装(ソフトウェア)」であった。『惣地取奥義』の「奥義」たる所以は、この物理的な防御設計と、人々の心を動かし統制するための精神的・宗教的設計を、不可分のものとして統合していた点にあったと考えられる。

第六章:「奥義」の源流を求めて

戦国時代の「土地をめぐる知」は、突如として現れたものではない。その根底には、古来より日本人が育んできた自然観や空間構成の美学、そしてそれらが体系化された先駆的な知識体系が存在した。

『作庭記』に見る自然観と空間構成

その源流の一つとして注目すべきは、平安時代後期に成立した日本最古の庭園書『作庭記』である 65 。貴族の邸宅である寝殿造の庭園に関する秘伝書であり、一見すると武骨な城郭とは無縁に思える。しかし、その根底に流れる思想には、戦国時代の築城術と通底するものが存在する。

『作庭記』は作庭の基本理念として、「地形により池の様子に従って」「自然の山水を考えて」「国々の名所を思いめぐらして、その面白い所々を自分の考えに取り入れて」などと説く 66 。これは、自然を人間の意のままに支配・克服しようとする西洋的な思想とは異なり、まず自然のあり様(理)を深く観察し、その土地が本来持つポテンシャルや美点を引き出すことを重視する、日本独自の自然観の現れである 67 。

この「自然に従う」という思想は、地形の起伏や河川の流れを巧みに利用して防御施設を構築した、戦国時代の「土の城」の設計思想と深く響き合う。庭園における「築山」と、城郭における「土塁」。庭園における「遣水(やりみず)」と、城郭における「堀」。目的こそ異なれ、どちらも土地のポテンシャルを読み解き、最小限の人為を加えて新たな価値を持つ空間を創造するという点で、共通の知的基盤の上に立っていたのである。『作庭記』には、陰陽五行説や風水に基づいた禁忌も記されており 65 、呪術的な空間認識が、雅な庭園文化と武の世界に共通して存在したことも示唆している。

近世軍学への継承

戦国時代の混沌の中で、実践を通じて蓄積された「土地をめぐる知」は、泰平の世となった江戸時代に入ると、様々な軍学の流派として体系化・理論化されていく。これらの近世軍学書は、失われた『惣地取奥義』がどのような内容であったかを類推するための、重要な手がかりとなる。

その代表格が、小幡景憲が武田信玄の遺した教えを集成したとされる「甲州流軍学」である 4 。景憲は『甲陽軍鑑』を聖典とし、武田氏の戦術や軍法を学問として体系づけた 13 。甲州流軍学の中には、築城に関する図面や解説も含まれており、戦国期の築城術が江戸時代にどのように継承されたかを知ることができる 68 。

また、江戸前期の儒学者・兵学者である山鹿素行は、「山鹿流」を創始した。彼の著した『武教全書』には、「天守は戌亥(北西)の吉方に置くべし」といった、風水を意識した具体的な築城に関する記述が見られる 69 。これは、戦国期に実践されていた呪術的・思想的な知が、近世においても兵法の重要な一要素として認識されていたことを示している。

これらの近世軍学は、戦国時代の生々しい実践知を、より普遍的で教訓的な「学問」へと昇華させたものである。その中には、もはや失われてしまった『惣地取奥義』が内包していたであろう、戦略論、地形論、築城論、そして統治論のエッセンスが、形を変えて受け継がれているのである。

結論:「惣地取奥義」の再構成

本報告書は、史料として現存しない幻の秘伝書『惣地取奥義』を、戦国時代に存在した「土地をめぐる知の体系」として再構築する試みであった。その探求を通じて明らかになったのは、この「奥義」が、単一の専門分野に収まるような矮小な知識ではなかったという事実である。

戦国時代における「土地をめぐる知」の総括

『惣地取奥義』が内包したであろう知見は、極めて多岐にわたる。

第一に、それは軍事学であった。『孫子』に代表される大陸の合理的な兵法思想と、『闘戦経』に見られる日本独自の精神論を融合させ、いかにして「地の利」を確保し、勝利を掴むかを説く戦略論であった。

第二に、それは 土木工学 であった。地形を読み、地質を見抜き、水利を制する観察眼。そして、曲輪、堀、土塁、虎口といった要素を組み合わせ、堅固な防御システムを構築する「縄張」の技術であった。武田流、後北条流、黒田官兵衛の惣構想など、各大名家が培った多様な流派の技術の集積体であった。

第三に、それは 地政学 であり 経済学 であった。城を単なる軍事拠点ではなく、交通の要衝を抑え、領国経営の中心地とするための立地選定の理論。軍事防衛と経済的繁栄を両立させる、総合的な都市計画思想であった。

第四に、それは 心理学 であり 宗教学 であった。風水や陰陽道に基づき、鬼門を塞ぎ、地鎮の祭祀を行うことで、目に見えない脅威から城を守る。それは、城兵や領民に心理的な安寧を与え、共同体の結束を高めるための「精神的武装」の技術でもあった。

総合知としての『惣地取奥義』

以上の考察から導き出される結論は、以下の通りである。

『惣地取奥義』とは、特定の書物の名称である以上に、戦国乱世を生き抜き、領国を統治し、新たな時代を築くために不可欠であった**「総合知」の体系そのもの**を指す象徴的な言葉であった。

それは、築城マニュアルという一面的なものではない。軍事、土木、地政、経済、心理、宗教といった、人間社会を構成するあらゆる要素が、土地というキャンバスの上で交差し、融合した、極めて学際的な知の結晶であった。武将にとって、この「奥義」を会得することは、単に戦に強くなることを意味しない。それは、自然の理を読み、人の心を掴み、社会を動かす、統治者としての究極の技術を身につけることであった。

この総合知の体系こそが、我々が追い求めた幻の秘伝書『惣地取奥義』の真の姿であり、戦国という時代が後世に遺した、最も深遠な知的遺産の一つであると言えるだろう。

引用文献

- 4 安定した水利のもと 古来より発達した農村のむら社会 - 滋賀県 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/4040285.pdf

- 源氏物語|世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2388

- 「百人一首応永抄」注釈の成立年代考 - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/15076/p042.pdf

- 甲州流 - 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/archivesexhibition/AW16bugeitaiiku/02.pdf

- 孫子 (書物) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%AB%E5%AD%90_(%E6%9B%B8%E7%89%A9)

- 孫子の兵法:地形篇 - 長尾一洋 OfficialSite https://www.kazuhiro-nagao.com/suntzu/chikei.html

- MBA独習「ビジネス戦略『孫子の兵法』」 - SBI大学院大学 https://www.sbi-u.ac.jp/dokusyu/application/sonshinoheihou-class

- その83 風林火山~孫子から採用された武田信玄の旗印! - 林英臣.com https://hayashi-hideomi.com/series/7376.html

- 【戦略論】孫氏の兵法, 風林火山について - Zenn https://zenn.dev/manase/scraps/b0dc40f770f2f9

- 有利な布陣場所|弓削彼方 - note https://note.com/yugekanata/n/na6f7dc5cb5ce

- 孫子の兵法:軍争篇 - 長尾一洋 OfficialSite https://www.kazuhiro-nagao.com/suntzu/gunsou.html

- 甲陽軍鑑 - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/510385

- 甲陽軍鑑 - 市立米沢図書館 https://www.library.yonezawa.yamagata.jp/dg/BJ112.html

- 甲陽軍鑑 - ArtWiki https://www.arc.ritsumei.ac.jp/artwiki/index.php/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91

- 『甲陽軍鑑』が記す川中島の合戦 - 長野市誌 第二巻 歴史編 原始・古代・中世 https://adeac.jp/nagano-city/texthtml/d100020/ct00000002/ht003080

- 甲陽軍鑑 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91

- 武田信玄と『甲陽軍鑑』 - 印刷博物館 https://www.printing-museum.org/etc/pnews/083_1.php

- 闘戦経とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%97%98%E6%88%A6%E7%B5%8C

- 闘戦経 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%97%98%E6%88%A6%E7%B5%8C

- 家村和幸 - 闘戦経 武士道精神の原点を読み解く - HMV&BOOKS online https://www.hmv.co.jp/artist_%E5%AE%B6%E6%9D%91%E5%92%8C%E5%B9%B8_000000000402497/item_%E9%97%98%E6%88%A6%E7%B5%8C-%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E9%81%93%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%82%B9%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%8F_4322131

- 日本人の闘い方 - 致知電子版 https://magazine.chichi.co.jp/articles/4630268909/

- 古城の歴史 鉢形城 https://takayama.tonosama.jp/html/hachigata.html

- 鉢形城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/25

- 日本100名城 - 鉢形城 https://heiwa-ga-ichiban.jp/oshiro/hachigata/index.html

- 松代城跡(海津城跡)の投稿口コミ一覧 - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/dtl/00000000000000275921/kuchikomilist/

- 海津城跡 /【川中島の戦い】史跡ガイド - 長野市 - ながの観光net https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/siseki/entry/000183.html

- 【伊豆国・山中城 vol.3】小田原北条氏築城術の集大成|およまる - note https://note.com/oyomaru0826/n/n808236fe4a0a

- 松代城跡 - 国指定史跡 - 真田宝物館 https://www.sanadahoumotsukan.com/facility_detail.php?n=7

- 北条流築城技法を示す<山中城> https://geo.d51498.com/qbpbd900/yamanakajo.html

- 合戦の種類 ~野戦・海戦・攻城戦~/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/18695/

- 知将・黒田官兵衛の「状況に応じて戦略を立てる力」|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-099.html

- お城大好き雑記 第132回 埼玉県 鉢形城 https://sekimeitiko-osiro.hateblo.jp/entry/hachigatajo-saitamakenn

- 超入門! お城セミナー 第77回【武将】名軍師・黒田官兵衛が城づくりの名人だったって本当? https://shirobito.jp/article/905

- 黒田官兵衛・長政 築城略歴 - 九州旅ネット https://www.welcomekyushu.jp/kanbei/document/doc_03.pdf

- 中世城郭の歩き方 https://www.kaf.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/H22tukui-nyuumon.pdf

- 織田信長は地鎮祭まで派手だった!戦国時代の築城こぼれ話 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/82129/

- 香 川 県 の 中 世 城 館 ~讃岐武士の足跡をたずねて~ https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/15239/28-2busi.pdf

- 築城方法 ~選地・縄張・普請・作事~/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/18724/

- 【理文先生のお城がっこう】歴史編 第22回 様々な中世城郭1 小田原北条氏の城 https://shirobito.jp/article/1011

- 築城の名手・藤堂高虎|築城で徳川家康を支えた男の極意とは? - 日本の城 Japan-Castle https://japan-castle.website/japanese/takatora-chikujyojyutsu/

- 姫路城への道しるべ 第3章 縄張り・普請 | 姫路市立城郭研究室 https://www.city.himeji.lg.jp/jyokakuken/0000017236.html

- 山本勘助 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%8B%98%E5%8A%A9

- 松代城 - ニッポン旅マガジン https://tabi-mag.jp/nn026/

- 松代城の歴史と見どころを紹介/ホームメイト https://www.touken-collection-nagoya.jp/chubu-castle/chubu-matsushiro-castle/

- 松代城(長野県長野市) 水害に苦しんだ真田家の城 - 縄張りマニアの城巡り https://castlewalk.hatenablog.jp/entry/2025/02/08/100000

- 超入門! お城セミナー 第25回【武将】武田信玄が戦国随一の築城名人だったって本当? https://shirobito.jp/article/396

- 城フェスvol.3 官兵衛の城 スペシャル 2014 - funny 一時 serious のち interesting - ココログ http://arcadia.cocolog-nifty.com/nikko81_fsi/2014/03/vol3-2014-aead.html

- 北条流築城技法を示す<山中城> https://sirohoumon.secret.jp/yamanakajo.html

- 山中城 - - お城散歩 https://kahoo0516.blog.fc2.com/blog-entry-103.html

- 【日本100名城】美しすぎる北条の城『山中城』障子堀など見どころ ... https://sengokubanashi.net/building/yamanakajo/

- 築城名人黒田官兵衛が自分のために築いた福岡と中津 | アゴラ 言論プラットフォーム https://agora-web.jp/archives/220908005757.html

- 築城名人の哲学③ 限られた条件で最大の結果を生んだ黒田官兵衛の城|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-091.html

- 中津城(奥平家歴史資料館)|一般社団法人 中津耶馬渓観光協会(公式ホームページ) https://nakatsuyaba.com/pages/129/

- 風水と日本の歴史 https://fusui-fudosan.jp/column/knowledge/2015/11/%E9%A2%A8%E6%B0%B4%E3%81%A8%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3/

- 家相と風水の違いを徹底解説!鬼門の正しい理解と活用法 https://kaiunkasou.com/kasou1

- 風水について – 李家幽竹 OFFICIAL WEBSITE https://yuchiku.com/about/

- 戦国大名も気にしていた「お城の風水・鬼門」とは? - 日本の城 ... https://japan-castle.website/oshiro-lesson/castle-basic-husui-kimon/

- 縄張図片手に廻る弘前城 追加(鬼門) - san-nin-syuの城旅 https://san-nin-syu.hatenablog.com/entry/2020/05/23/071000

- 城館|越前町 織田文化歴史館 https://www.town.echizen.fukui.jp/otabunreki/panel/28.html

- 風水に守られた江戸城 | 東京100話 隠された物語 https://olympictravel.co.jp/j-80.html

- 6. 江戸城の風水 | itclorg https://itclorg.jp/2023/07/31/6-%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%9F%8E%E3%81%AE%E9%A2%A8%E6%B0%B4/

- Guide of East Tokyo、Tenkai https://www.contents.tokyo/tokyoeasttenkai.html

- 城之越遺跡 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/138797

- 京都市域における埋納(祭祀) 遺構の集成 https://www.kyoto-arc.or.jp/News/kenkyu/05kiyou-2.pdf

- 作庭記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%9C%E5%BA%AD%E8%A8%98

- 千年前の造園指南書「作庭記」について - 島根県技術士会 https://peshimane.net/wp/wp-content/uploads/2020/02/2019_08_%E5%8D%83%E5%B9%B4%E5%89%8D%E3%81%AE%E9%80%A0%E5%9C%92%E6%8C%87%E5%8D%97%E6%9B%B8%EF%BC%88%E5%B1%B1%E6%9D%91%E8%B3%A2%E6%B2%BB%EF%BC%89.pdf

- 『作庭記』に息づく平安の庭:橘俊綱が紡いだ自然の美学 https://www.jbcde.jp/post/%E3%80%8E%E4%BD%9C%E5%BA%AD%E8%A8%98%E3%80%8F%E3%81%AB%E6%81%AF%E3%81%A5%E3%81%8F%E5%B9%B3%E5%AE%89%E3%81%AE%E5%BA%AD%EF%BC%9A%E6%A9%98%E4%BF%8A%E7%B6%B1%E3%81%8C%E7%B4%A1%E3%81%84%E3%81%A0%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%81%AE%E7%BE%8E%E5%AD%A6

- 兵法雄鑑解書 - 九大コレクション | 九州大学附属図書館 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_detail_md/?reqCode=frombib&lang=0&amode=MD820&opkey=b163698490447757&bibid=422977&start=1

- 山鹿流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E6%B5%81