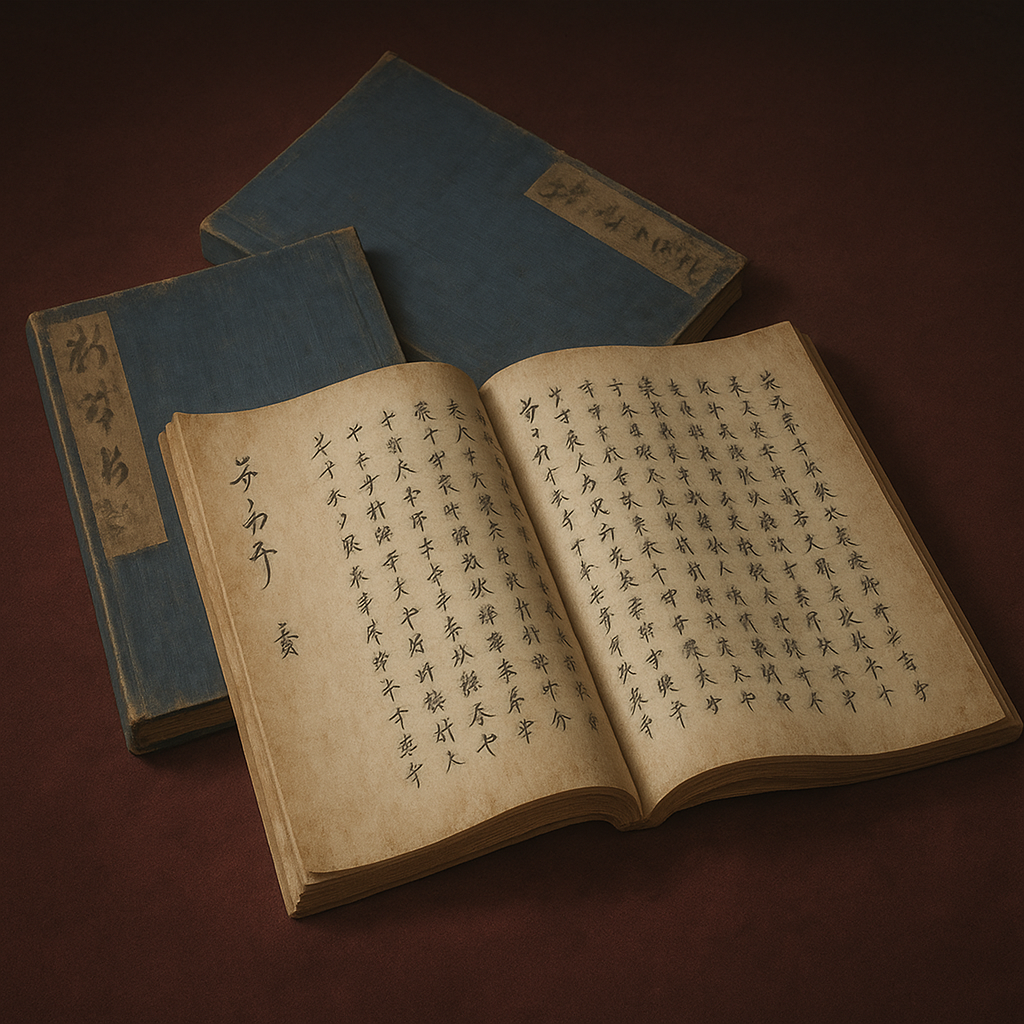

政事要略

『政事要略』は平安期の法制書。政務先例を網羅し、逸書を伝える貴重な史料。鎌倉期に武家も重用し、戦国期は権力者が知を争奪。武力支配を正当化する権威の源泉。

『政事要略』の総合的研究 — 平安朝の法と政務、そして戦国時代への遺産 —

序論:平安の故実、戦国からの問い

本報告書は、平安時代中期に成立した法制書『政事要略』を、一見すると時代も社会構造も全く異なる「戦国時代」という視座から再検討し、その歴史的価値と影響の射程を深く考察する試みである。武力による秩序形成が社会の前面に現れ、下剋上が横行した時代において、遠い過去の、それも公家社会の政務に関する先例集が、いかなる意味を持ち得たのか。この問いこそが、本報告書の中心的な主題となる。

戦国時代は、既存の権威が失墜し、実力が全てを決定づける時代であったと広く認識されている。しかし、新たな支配者として台頭した戦国大名たちは、武力のみによってその地位を安泰にし得たわけではなかった。彼らが渇望したのは、武力による支配を正当化し、安定させるための「権威」であった。本稿では、その権威の源泉の一つとして、朝廷が長年にわたり蓄積してきた「故実」や「先例」の重要性に着目する。そして、その知の集大成ともいえる『政事要略』が、戦国という時代において、いかにして潜在的な価値を保持し、新たな秩序形成の過程で参照されうる知的遺産となったのかを解明することを目的とする。本書の流転の歴史と、そこに記された統治の叡智を辿ることで、武力と権威が交錯した戦国時代の深層に光を当てる。

第一部:『政事要略』の全貌 — 平安朝の叡智の集大成

『政事要略』が後代、特に武家社会において参照される価値を持つに至った背景を理解するためには、まずこの書物がいかなる性格を持ち、いかに画期的なものであったかを正確に把握する必要がある。本章では、その編纂の背景から編者の学統、そして壮大な構成と内容に至るまでを詳細に分析し、本書が単なる一書物を超えた、平安朝における「知の体系」であったことを明らかにする。

編纂の背景と目的:摂関政治期の知の要請

『政事要略』が編纂された11世紀初頭は、藤原道長が権勢を誇った摂関政治の最盛期にあたる 1 。この時代、律令制が形骸化しつつある一方で、政務はますます複雑化し、儀礼や慣習法が重要な意味を持つようになっていた。日々の政務を円滑に遂行するためには、過去の膨大な「先例」に通じていることが、官人にとって不可欠の能力とされた。

このような知的要請を背景に、『政事要略』の編纂は、当代随一の知識人であり、有職故実の一大流派「小野宮流」の祖として知られる右大臣・藤原実資の依頼によって始まったとする説が有力である 1 。実資は自らの日記『小右記』に詳細な儀式の記録を残すなど、先例を極めて重視した人物であった。彼の依頼があったとすれば、本書は単なる一個人の学問的探求の産物ではなく、国家運営の中枢を担う者たちが直面していた実務上の課題に応えるという、きわめて公的な目的を持って編まれたことになる 2 。すなわち、官人たちが政務の現場で参照するための、網羅的かつ実用的なハンドブックとしての役割が期待されていたのである。

編者・惟宗允亮とその学統:明法道の継承者

この壮大な事業を担ったのが、明法博士の惟宗允亮(これむねのただすけ、あるいは「まさすけ」とも読まれる。令宗允亮とも表記)である 3 。惟宗氏は、代々法律の専門家である明法博士を輩出した名門であり、法律の解釈と運用を家学としていた 2 。

允亮の学問的背景は、その系譜に明らかである。曽祖父の惟宗直本は、律令の最も権威ある注釈書の一つである『律集解』および『令集解』を編纂した大学者であった 4 。また、祖父の惟宗公方も、年中行事に関する故実をまとめた『本朝月令』を著している 4 。この一族の学問的蓄積は、『政事要略』という形で結実したといえる。允亮の編纂は、個人の才能に留まらず、数世代にわたる明法道の研究成果を集大成する事業であり、その内容の信頼性と網羅性は、この学統によって担保されていたのである。

構成と内容:失われた巨大な法典

『政事要略』は、本来全130巻にも及ぶ、類例のない規模の法制書であった 2 。しかし、長い歴史の中でその多くは散逸し、現存するのは25巻ないし26巻に過ぎない 2 。失われた部分を含めた全体像は、『国史大辞典』などの研究によれば、以下の七つの編目に体系的に分類されていたと推定されている 1 。

表1:『政事要略』原撰130巻の構成と現存巻対照表

|

推定される編目 |

想定巻数 |

現存する巻第 |

|

年中行事 |

30巻 |

巻第22~30 |

|

公務要事 |

5巻以上 |

(現存せず) |

|

交替雑事 |

20巻 |

巻第51, 53~57, 59~62 |

|

糺弾雑事 |

30巻か |

巻第67, 69~70 |

|

至要雑事 |

5巻以上 |

巻第81~82, 84 |

|

国郡雑事 |

不明 |

(現存せず) |

|

臨時雑事 |

不明 |

(現存せず) |

|

(その他) |

- |

巻第95 |

出典: 1 の情報を基に作成。

この構成からも、朝廷の儀式から官吏の人事、地方行政、犯罪の訴追に至るまで、政務のあらゆる側面を網羅しようとした編者の壮大な意図が窺える。

その記述形式は、単一の法典とは大きく異なり、きわめて重層的である。各項目において、まず根拠となる律令格式の条文を掲げ、次に関連する六国史などの正史や貴族の日記の記事を引用する。さらに、参考とすべき中国の古典籍(和漢の典籍)からの引用も豊富であり、加えて編者自身や父祖、先輩学者たちの意見書(勘文・勘答)や、古老からの伝聞までもが収録されている 1 。この網羅的な引証主義こそが本書の最大の特徴であり、単なるルールの提示に留まらず、そのルールがどのように解釈され、運用されてきたかの歴史的文脈をも示すものであった。

その具体例として、巻第三十に収録されている「阿衡事件」の記録が挙げられる 6 。この事件は、宇多天皇が即位した際、摂政・藤原基経に与えた「阿衡」という職掌の解釈を巡って生じた政治的紛争である 6 。『政事要略』は、この事件の経緯を詳述するにあたり、現在では完全に散逸してしまった『宇多天皇御記』という第一級の史料を引用している。これにより、我々は当時の天皇と摂関家の緊迫した関係性を具体的に知ることができる。この一点をとっても、『政事要略』が単なる法令集ではなく、失われた歴史の断片を後世に伝える、かけがえのない史料の宝庫であることがわかる。

史料的価値:逸書の宝庫として

『政事要略』の歴史的価値は、平安時代の法制度や政治運営を研究するための基本史料であるという点に尽きない 2 。むしろ、後代にとっての価値は、本書が引用する膨大な文献群そのものにあると言っても過言ではない。

允亮が引用した書物は、現存する巻だけでも100種類を超えるとされ、その大半は今日では内容を知ることができない「逸書」である 2 。つまり、『政事要略』は、それ自体が一つの著作であると同時に、失われた古代・中世の図書館への入り口としての役割を果たしている。律令の施行細則や個別の法令、個人の日記や記録など、本書を通じてしかその存在を知り得ない文献は数多い。この「逸書の宝庫」としての性質が、『政事要略』の価値を不朽のものとし、時代を超えて研究者たちに参照され続ける根源的な理由となっているのである。平安朝の「知の秩序化」を目指したこの壮大な編纂事業は、結果として、後世の人々が断絶した過去の「正統な」手続きや思想を探索するための、この上なく重要な典拠となったのである。

第二部:書物の流転 — 武家社会における『政事要略』の伝来

平安の宮廷で生まれた『政事要略』という「知」が、いかにして戦国時代まで命脈を保ち、武家社会に受容されていったのか。その物理的な伝来の軌跡を追うことは、単なる書物の来歴を探るに留まらず、「法と儀礼の知」という文化資本が、公家から武家へ、そして最終的に天下人の手へと渡っていく権威の移動を象徴的に物語るものである。

鎌倉期「金沢文庫」への収蔵:武家による価値の承認

『政事要略』の現存する最古の写本は、鎌倉時代中期に設立された武家文庫「金沢文庫」に由来するものであることが確認されている 1 。金沢文庫は、鎌倉幕府の要職を歴任した北条実時が創設した、日本最古の武家文庫として名高い 9 。ここに公家社会の法制書である『政事要略』が収蔵されていたという事実は、きわめて重要である。それは、武家政権の中枢を担う人々が、本書を単なる古い書物としてではなく、統治を行う上で学び、参照すべき価値ある古典として明確に認識していたことの動かぬ証拠だからである。武家が自らの統治のあり方を模索する中で、公家が築き上げた法と政務の体系に、一つの規範と権威を見出していたことが窺える。

戦国期の散逸と権力者による蒐集:知の争奪

鎌倉幕府が滅亡し、南北朝から室町時代の動乱期に入ると、金沢文庫の蔵書も次第に管理が行き届かなくなり、散逸の道を辿る。戦国時代には、関東を支配した後北条氏や、天下統一を目前にした徳川家康といった時の権力者たちが、その蔵書を自らのもとへ集めたと伝えられている 9 。

特に注目すべきは、戦国の世を最終的に勝ち抜いた徳川家康の蒐書事業である。家康は、金沢文庫本の収集に並々ならぬ情熱を注いだ 9 。江戸城内に文庫を設け、金沢文庫の旧蔵書を移させた記録も残っている 13 。家康が武家政権の祖である源頼朝を深く崇敬していたことはよく知られており 14 、鎌倉幕府ゆかりの典籍を収集する行為は、単なる学問的興味を超えて、自らが創始する新たな幕府の正統性を、歴史的権威に接続させようとする極めて政治的な意図に基づいていた。この文脈において、『政事要略』のような法制書は、理想的な統治のあり方を示す「帝王学の書」として、また、鎌倉以来の武家の伝統を継承する象徴として、特別な価値を与えられていたと考えられる。書物の争奪は、知の争奪であり、ひいては権威の争奪であった。

現存写本の系統と近世の研究

金沢文庫に由来する『政事要略』の古写本のうち、巻第二十五、六十、六十九の三巻は、加賀百万石の藩主・前田家に伝来し、現在その蔵書を受け継ぐ尊経閣文庫に秘蔵されている 15 。前田家のような有力大名家が本書を貴重書として伝世した事実もまた、武家社会におけるその価値の高さを物語っている。

一方で、各地に散らばった写本は、江戸時代中期に入ると、国学の興隆とともに再び注目を集める。天明6年(1786年)、国学者の中原章純は、散逸していた『政事要略』の残欠本を各所から収集し、校訂を加えて集成する事業を行った 4 。これが、現在我々が最も広く利用する『新訂増補国史大系』所収のテキストの底本となっており、近世の学問が本書を後世に伝える上で果たした役割は大きい 1 。

このように、『政事要略』の伝来史は、平安の公家社会で実用書として生まれ、鎌倉の武家社会で古典として尊ばれ、戦国の動乱で権力者の垂涎の的となり、江戸の泰平の世で学問の対象として再生するという、時代の変遷とともにその価値を変容させてきた歴史そのものである。

表2:『政事要略』伝来史年表

|

時代 |

『政事要略』の動向 |

関連する歴史的出来事 |

|

平安中期(11世紀初頭) |

惟宗允亮により成立。藤原実資の依頼か。 |

摂関政治最盛期(藤原道長)。 |

|

鎌倉中期(13世紀後半) |

武家文庫である金沢文庫に収蔵される。 |

執権政治の安定期(北条氏)。 |

|

室町〜戦国時代 |

金沢文庫の蔵書が散逸し始める。 |

南北朝の動乱、応仁の乱、戦国時代の開始。 |

|

安土桃山時代 |

徳川家康が金沢文庫本を積極的に蒐集。 |

豊臣秀吉による天下統一、江戸幕府の基礎固め。 |

|

江戸前期 |

加賀藩前田家が金沢文庫本を伝来(現・尊経閣文庫)。 |

大名文化の爛熟。 |

|

江戸中期(18世紀末) |

中原章純が残欠本を収集・集成する。 |

国学の隆盛。 |

|

江戸後期(19世紀初頭) |

塙保己一編『群書類従』に収録される。 |

江戸幕府による学問の奨励。 |

出典: 1 などの情報を基に作成。

第三部:戦国時代の視座 — なぜ平安の故実が求められたのか

武力と策略が渦巻く実力主義の戦国時代において、なぜ『政事要略』に代表されるような、古く形式的ともいえる公家の故実が重要性を持ったのか。この問いに答えるためには、当時の社会が抱えていた構造的な問題を深く理解する必要がある。本章では、下剋上という現象が逆説的にもたらした「権威への渇望」と、それに応える形で「先例」が果たした役割を解き明かす。

秩序の模索と「先例」の権威:下剋上時代の逆説

戦国時代は、室町幕府の権威が失墜し、既存の社会秩序が崩壊した時代であった。しかし、人間社会は完全な無秩序状態には耐えられない。一つの秩序が破壊されれば、必ず新たな秩序を求める動きが生まれる。戦国大名たちは、武力によって旧来の領主を打倒し、新たな支配者となったが、その支配を恒久的なものとするためには、単なる武力による恐怖政治では不十分であった。領内の国人や地侍、さらには領民から、その支配の正当性を認めさせる必要があったのである 20 。

武力は支配を可能にする「手段」ではあるが、支配を正当化する「根拠」にはなりにくい。そこで、多くの大名が求めたのが、武力の世界とは異なる次元に存在する、より普遍的な権威であった。その究極の源泉として存在し続けたのが、万世一系の天皇と、彼を取り巻く京都の朝廷であった 21 。朝廷の権威の本質は、武力ではなく、悠久の歴史の中で積み重ねられてきた伝統と「先例」にあった。政治的に困難な判断を下す際や、新たな儀礼を創設する際に、過去の事例(故実)に典拠を求めることは、その決定に客観性と、誰もが反論し難い正統性を与えるための常套手段であった 21 。下剋上によって既存の権威が破壊されればされるほど、人々は逆説的に「古来からの正しい秩序」を求め、それを体現しうる者が新たな支配者として承認される可能性が生まれたのである。

武家故実の形成と公家文化の受容

武家社会にも独自の礼法や儀礼、すなわち「武家故実」が存在した。室町幕府においては、政所執事を務めた伊勢氏や、弓馬故実で知られる小笠原氏などが、将軍家を中心とする武家社会の儀礼体系を整備した 22 。しかし、これらの武家故実も、その源流を辿れば、公家の故実を武家社会の実情に合わせて翻案したものが少なくない。

戦国大名たちもまた、この伝統を継承し、積極的に利用した。彼らは、領国支配を安定させ、他の大名に対する自らの優位性を示すため、競って朝廷から官位官職を授かった。官位を得ることは、自らを単なる地方の武力集団ではなく、天皇を頂点とする国家的な秩序の中に正式に位置づけられた公的な存在として権威づけるための、極めて有効な戦略であった 21 。そして、その官位にふさわしい儀礼や服装、文書の様式などを整えるにあたり、公家の故実の知識は不可欠であった。『政事要略』のような書物は、その「正解」を知るための、最も包括的な参照文献となり得たのである。

『政事要略』と武家法:異なる役割

ここで、『政事要略』と、武家社会で実際に機能していた法典との違いを明確にしておく必要がある。鎌倉幕府の『御成敗式目』や、戦国大名が制定した『分国法』は、御家人同士の所領争いや家臣団の統制、領民への課税といった、現実的な統治の必要性から生まれた実定法であった 20 。これらの法は、具体的な罰則規定を持ち、裁判の基準として直接的に機能した。

これに対し、『政事要略』は、直接的な罰則規定を持つ法典ではない。その内容は、官位の序列や叙任の手続き、宮中儀式の作法、国家の意思決定プロセスといった、統治の「形式」と「正統性」に関する巨大な先例集である。つまり、両者は異なる次元で機能していた。戦国大名は、日々の領国統治には自らが定めた分国法を用い、一方で、自らの権威付けや対外的な儀礼、幕府や朝廷との交渉といった「ハレ」の場面では、公家の故実を参照するという、二つの異なる知の体系を戦略的に使い分けていたと考えられる。故実の知識は、戦国大名にとって、武力や経済力に加えて自らの権力を補強し、正当化するための、もう一つの重要な「武器」だったのである。

第四部:『政事要略』の思想と戦国武将の統治(考察)

これまでの分析を踏まえ、本章では、『政事要略』に記された統治理念や具体的な事例が、戦国大名の領国経営や自己の権威付けに、いかなる示唆を与え得たのかを、より踏み込んで考察する。その影響は、特定の条文を直接模倣するような形ではなく、統治のあり方に関する思想的・文化的な参照モデルとして、間接的に機能したと考えられる。

儀式・年中行事を通じた権威の可視化

『政事要略』において、現存する巻のうち巻第22から30までが「年中行事」に充てられていることは象徴的である。ここに詳述される正月、五節句、新嘗祭といった一連の儀式は、単なる季節の行事ではない。それらは、天皇を中心とする国家の秩序を、定期的に、そして視覚的に再確認・再生産するための高度な政治的装置であった。

戦国大名たちもまた、儀式の持つ政治的効果を熟知していた。彼らが本拠地の城下で盛大な正月儀礼を行ったり、家臣団を招いて花見の宴や月見の会、鷹狩りなどを催したりした記録は数多く残されている 24 。これらの儀礼は、単なる娯楽ではなく、大名を中心とする新たな秩序を家臣や領民に示し、その権威を可視化するための重要なパフォーマンスであった。その際に、より荘厳で権威ある演出を施す上で、『政事要略』が示すような公家の故実、例えば席次、服装、進行手順などが、直接的あるいは間接的に参照された可能性は高い。公家の洗練された儀礼体系は、武家の質実剛健な儀礼に「雅」と「正統性」の衣をまとわせるための、格好のモデルとなったであろう。

法と裁判における「道理」の源泉として

武家社会の裁判において、成文法と並んで、あるいはそれ以上に重視されたのが「道理」という概念であった。『御成敗式目』の条文にも、その判断基準として「道理」が頻繁に登場する。この「道理」とは、単なる個人の主観的な正義感ではなく、当時の社会で広く共有されていた慣習や常識、先例の積み重ねによって形成された、客観的な規範であった。

『政事要略』が収録する膨大な法律解釈(明法勘文)や判例は、武士たちが直面する複雑な紛争、特に土地所有権や相続、貸借関係などを裁く際の「道理」を形成する上で、間接的な知的源泉として機能した可能性がある。律令法以来の日本の法体系が、いかにして具体的な事件に適用され、解釈されてきたかの集積である本書は、武家法の根底に流れる法理や正義の観念に、知らず知らずのうちに影響を与えていたかもしれない。

平安の統治理念と戦国期の現実:理想と応用

『政事要略』が前提としているのは、天皇を頂点とし、太政官を中枢とする中央集権的な律令国家の統治モデルである。これは、各大名が独立した領国(分国)を支配する、極めて分権的な戦国時代の現実とは大きく異なっている。

しかし、織田信長や豊臣秀吉、徳川家康といった天下を目指す大名たちが構想していたのは、単なる地方領主の連合体ではなかった。彼らが目指したのは、日本全土を統一的に支配する、唯一の「公儀」的存在となることであった。その新たな統治モデルを構想する上で、『政事要略』が示すような、文書に基づいて行政を運営する原則(文書行政)、儀礼を通じて秩序を維持する体系、そして法に基づいて国家を統治するという理念は、一つの理想的な参照モデルとして機能し得たのではないだろうか。戦国大名にとって『政事要略』の価値は、その内容を「そのまま模倣する」ことにあるのではなく、その中から自らの権威付けと統治に「応用可能なパーツを抽出する」ことにあった。それは、平安朝の統治システムという巨大な建造物から、自らの城を飾り、その礎を固めるための石材や意匠を運び出すような行為であったと言えるだろう。

結論:平安の遺産、戦国への影響、そして後世への継承

本報告書で考察してきたように、『政事要略』が戦国時代に与えた影響は、分国法に特定の条文として現れるような直接的なものではない。その影響は、より深く、そして間接的なものであった。すなわち、戦国大名が自らの権力を、単なる「武」による支配から、法と儀礼に裏打ちされた「公」の権威へと昇華させていく過程で、その正統性と形式を補強するための、かけがえのない知的・文化的背景として機能したのである。下剋上の時代にあって、失われた秩序の原型を求める時、あるいは新たな秩序に歴史的な権威をまとわせたい時、『政事要略』は、平安朝という理想化された時代の統治の叡智を伝える、最高の典拠であり続けた。

戦国の最終的な勝者である徳川家康が本書の蒐集に努め、有力大名である加賀前田家がこれを秘蔵し伝来させた事実は、この書物の価値が当時の支配者層に明確に認識されていたことを雄弁に物語っている 9 。この認識は、戦乱が終わり泰平の世が訪れた江戸時代において、新たな形で継承される。荷田春満や賀茂真淵といった国学者たちは、古代日本の精神や制度を研究する中で、本書を第一級の史料として再評価した 27 。そして、その集大成として、盲目の大学者・塙保己一が編纂した一大叢書『群書類従』に収録されるに至り、『政事要略』は日本の古典としての地位を不動のものとしたのである 19 。

『政事要略』の流転の歴史は、一つの書物が時代を超えて生き続ける様を示すだけでなく、より普遍的な真実を我々に教えてくれる。それは、時代が大きく変動し、未来が見通せない混乱期において、人々はいかに過去の知に拠り所を求め、それを自らの未来を創造するために再解釈し、利用してきたかという、知の継承のダイナミズムである。『政事要略』は、単なる平安時代の法制書ではない。それは、日本の統治と文化の連続性を象徴する、今なお我々に多くの示唆を与える生きた遺産なのである。

引用文献

- 『政事要略』について知りたい。 - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000113901&page=ref_view

- 政事要略(セイジヨウリャク)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%94%BF%E4%BA%8B%E8%A6%81%E7%95%A5-85983

- 政治要略(部分) - | 貴重資料画像データベース | 龍谷大学図書館 https://da.library.ryukoku.ac.jp/page/210716

- 政事要略 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E4%BA%8B%E8%A6%81%E7%95%A5

- 本朝月令 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E6%9C%9D%E6%9C%88%E4%BB%A4

- <共同研究報告>『政事要略』阿衡事所引の『宇多天皇御記』 : その ... https://cir.nii.ac.jp/crid/1390572174724066560

- ﹃政事要略﹄阿衡事所引の﹃宇多天皇御記﹄ https://nichibun.repo.nii.ac.jp/record/484/files/nk44010.pdf

- 詳細 政事要略索引 - 株式会社 同成社 考古学・歴史・特別支援教育図書の出版社 http://www.douseisha.co.jp/book/b245022.html

- 金沢文庫・蓬左文庫交流展 金沢文庫本-流離う本の物語- - 企画展 (2026.02.07-2026.04.05) - 名古屋・徳川美術館 | The Tokugawa Art Museum https://www.tokugawa-art-museum.jp/exhibitions/%E4%BC%81%E7%94%BB%E5%B1%95-%E3%80%80%E9%87%91%E6%B2%A2%E6%96%87%E5%BA%AB%E3%83%BB%E8%93%AC%E5%B7%A6%E6%96%87%E5%BA%AB%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5%B1%95%E3%80%80%E9%87%91%E6%B2%A2%E6%96%87%E5%BA%AB%E6%9C%AC/

- 金沢北条氏と「金沢文庫」創設 ~ 港南台・磯子・金沢 | このまちアーカイブス - 三井住友トラスト不動産 https://smtrc.jp/town-archives/city/konandai/index.html

- 金沢文庫 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%B2%A2%E6%96%87%E5%BA%AB

- 金沢文庫 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kanazawabunko/

- 江戸城内の文庫造営|徳川家康ー将軍家蔵書からみるその生涯ー - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/ieyasu/contents4_01/

- 金沢文庫 | 北条実時設立の日本最古の武家による武家のための図書館 https://miurahantou.jp/kanazawa-bunko/

- 政事要略 - Google Books https://books.google.com/books/about/%E6%94%BF%E4%BA%8B%E8%A6%81%E7%95%A5.html?id=5CV2NwAACAAJ

- 政事要略 (尊経閣善本影印集成 ; 36) | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000008118463

- 尊経閣善本影印集成 政事要略 - 紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784840623360

- 加賀前田家と尊経閣文庫 [978-4-585-22117-3] - 勉誠社 https://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100546

- 維摩会の古代史(藤原氏を中心に) - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n7845eb/5/

- 戦国大名の分国支配 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D%E3%81%AE%E5%88%86%E5%9B%BD%E6%94%AF%E9%85%8D/

- 【有職故実】その意味や、特権階級に重んじられた理由を詳細に解説!※内容はクドいです。閲覧には十分な注意が必要です。 - - 発光大王堂 https://hakko-daiodo.com/yu-sokukojitsu

- 足利将軍に近侍した奉公衆の京都小笠原氏であると再確認した事が挙げられる。 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=3200

- 小野寺氏と戦国時代の東北 - 横手市 https://www.city.yokote.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/063/2023082803.pdf

- における武家故実の問題は、考古学の側からは、京都系土師器導入の問題を考える上で取り上げられて来た。 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=2811

- 武士の服装から見えてくる日本の歴史 | 夢ナビ講義 https://yumenavi.info/vue/lecture.html?gnkcd=g008297

- 2019年阪大日本史第2問答案例|田中一平(日本史講師) - note https://note.com/ippei_nihonshi/n/na97db336b14f

- 荷田春満 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%B7%E7%94%B0%E6%98%A5%E6%BA%80

- 時間切れ!倫理 131 賀茂真淵|金岡新 - note https://note.com/kanaokasinn/n/nb605845f8f6e

- 塙保己一が現代へ遺してくれたもの - 本庄市 https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/bunkazai/tantoujouhou/exhibition/hanawahokiichi/introduction/12803.html

- 群書類従 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A4%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E5%BE%93