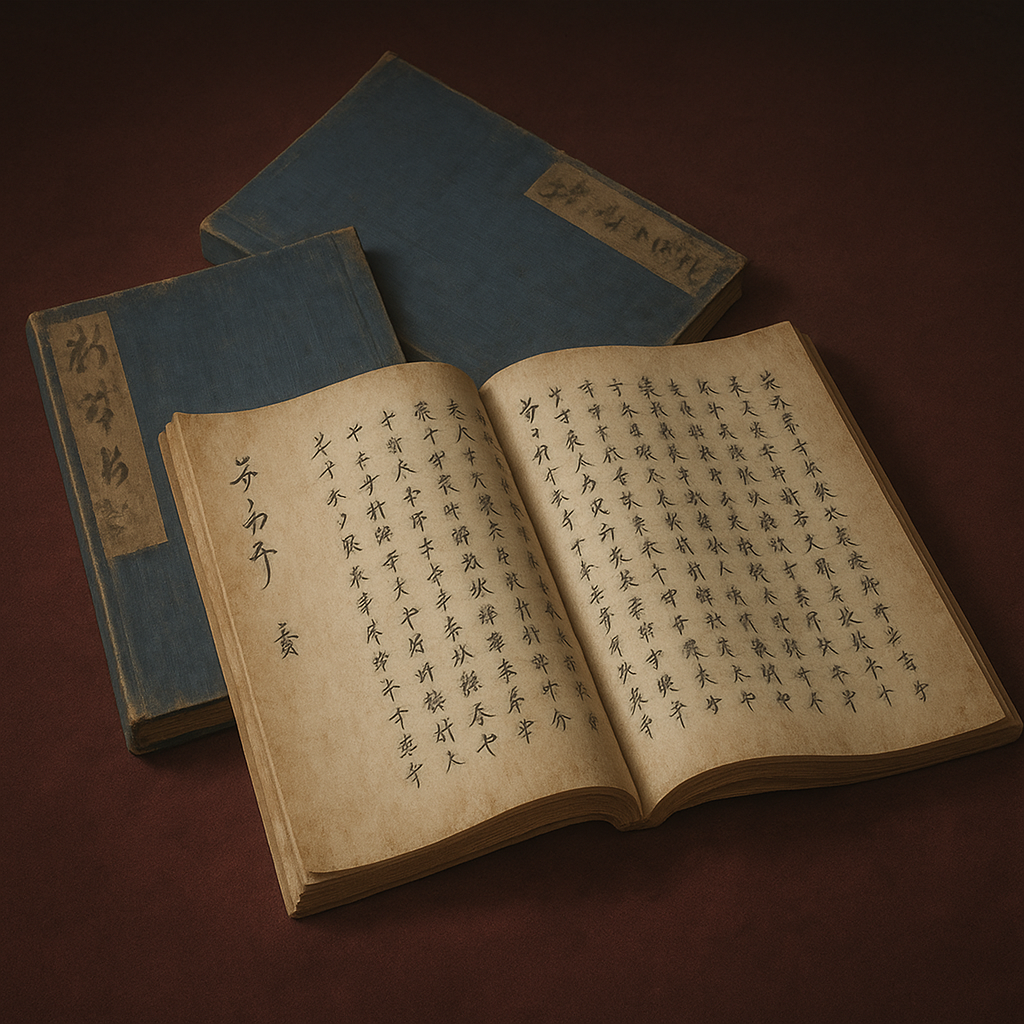

日置流弓術書

日置流弓術は、日置弾正正次が創始。戦国乱世の要請に応え、実戦的な「武射」を追求。伝書は口伝を重視し、心技一体を体系化。鉄砲伝来後も弓矢の戦術的価値を再定義。

戦国乱世の革新射法:日置流弓術書の思想と実像

序章:武射の時代の幕開け

本報告書が主題とする「日置流弓術書」とは、特定の単一の書物を指すものではない。それは、流祖と仰がれる日置弾正正次(へきだんじょうまさつぐ)に源流を発し、その弟子たちによって発展・分派していく中で生み出された、巻物、伝書、秘歌、そして師から弟子へと直接授けられる口伝(口伝書)などを含む、流派の技術と思想の総体を指すものである。これらは単なる記録文書の集合ではなく、戦国という時代の過酷な要請に応えるために編み出された、革新的な戦闘技術体系そのものであった。

日置流が誕生した背景には、日本の軍事史における一大転換期が存在する。応仁の乱(1467-1477年)を境として、それまでの合戦の様相は劇的に変化した。公家や一部の特権的な武士階級が担ってきた、儀礼的・形式的な側面を色濃く残す騎射中心の戦闘から、下級武士や雑兵、いわゆる足軽を主体とする大規模な集団歩兵戦へと、戦術の主軸が大きく移行したのである 1 。この変化は、必然的に新たな弓術のあり方を要求した。馬上での射とは異なり、密集隊形で行動する歩兵にとって、より実践的で、敵の鎧を貫く威力に優れ、かつ多くの兵士を効率的に育成できる標準化された歩射(ぶしゃ)の技術が不可欠となった 3 。日置流の登場は、この軍事的・社会的な時代の要請に対する、直接的かつ画期的な回答であったと言える。それは、古くからの伝統や家格に依らず、純粋に「射」の合理性と威力を追求した、まさに戦国乱世が生んだ必然の産物だったのである。

第一章:流祖・日置弾正正次 ― 伝説と実像の狭間で

謎に満ちた経歴

日置流の創始者、日置弾正正次は、室町時代中期、15世紀後半(おおよそ1444年から1502年頃)の人物とされているが、その出自や経歴は謎に包まれ、諸説が入り乱れている 3 。その出生地についても、大和国(現在の奈良県)の人とする説が有力視される一方で 5 、明応年間(1492-1501年)に伊賀国(現在の三重県)で生まれたとする伝承も存在する 7 。また、将軍足利義輝(文献によっては義照とも)に仕えた北面の武士であったという説もあり、その人物像は多岐にわたる 7 。彼は影光、宗品、豊秀といった複数の名を使い分け、晩年には高野山で出家し、瑠璃光坊威徳と号したとも伝えられている 3 。

実在性を巡る重層的な言説

日置弾正正次の実像を探る上で、その存在自体を巡る複数の言説を避けて通ることはできない。これらの言説は単なる異説の併存ではなく、流派の形成と発展の過程で重層的に構築されてきた物語である。

第一に、彼を歴史上の実在の人物と見なす 実在人物説 がある。前述の通り、足利将軍家に仕えた武士であったとする伝承などがこれにあたる 7 。

第二に、史料的な裏付けが乏しいことから、後世の弟子たちが自らの流派の権威を高めるために理想的な創始者として創り上げたとする 架空人物説 である。この説は、現代の研究においては有力な見解の一つとされている 5 。

第三に、日置流の奥義を唯一受け継いだとされる吉田上野介重賢(よしだうえのすけしげかた)と 同一人物であるとする説 が挙げられる 5 。これは単なる憶測に留まらず、一部の流派の伝書、例えば備中足守藩に伝わった吉田家弓術文書などでは、流派内の秘伝として「日置弾正は吉田重賢の異名である」と明記されている場合さえある 6 。

そして第四に、これらの言説を超越し、彼を人間以上の存在と見なす 神格化された流祖像 である。一部の伝書では「当流の元祖は、八幡大菩薩の化身なり」と記され、信仰の対象にまで高められている 5 。

流祖像の曖昧さに秘められた戦略

日置弾正の人物像がこれほどまでに曖昧で、時に神格化までされている事実は、単に歴史的史料が欠如していることだけが原因ではない。むしろ、この曖昧さそのものが、日置流という革新的な射法を世に広めるにあたり、その教えに絶対的な権威と神秘性を付与するための、意図的に構築された「物語装置」であった可能性が極めて高い。

この構造を理解するためには、日置流が旧来の弓術、特に小笠原流のような格式を重んじる流派とは一線を画す、実践主義的な新興勢力であったことを念頭に置く必要がある。出自不明の放浪の達人が諸国遍歴の末に究極の射法を編み出した、あるいは神の化身がこの世にもたらした、という物語は、その教えの正当性を、人間的な家格や伝統といった俗世の権威を超越した次元に置く効果を持つ。これにより、日置流は既存の権威に対抗し、独自の地位を確立することができたのである。

特に、日置流を事実上発展させ、全国に広めた吉田一門にとって、この物語は決定的に重要な意味を持った。「吉田重賢こそが日置弾正本人であった」という同一人物説は、自らが単なる技術の継承者ではなく、流祖そのものの正統な顕現であることを内外に示す上で、極めて有効な言説であった 6 。この物語を通じて、吉田流は日置流の単なる一分派ではなく、本流そのものであるという強固なアイデンティティと権威を確立できたのである。これは、下剋上が常であった戦国時代において、新興勢力が自らの正当性を主張するために、伝説的な祖先や神秘的な由来を創出する際に見られた手法とも通底している。かくして、日置弾正正次という人物は、歴史上の実像を超え、流派の思想と権威を体現する強力なシンボルとして、その「弓術書」の冒頭を飾ることになったのである。

第二章:「弓術書」の体系 ― 伝書にみる教えの構造

日置流の教え、すなわち「弓術書」は、一枚岩の教典ではなく、流派の発展と共に形成された多種多様な伝書の集合体である。これらの伝書は、具体的な技術論から深遠な精神論までを網羅し、その独特な構成と表現方法自体が、日置流の教育思想を体現している。

伝書の種類と構成

日置流の教えは、各分派によって独自の発展を遂げたため、伝書の名称や構成には差異が見られる。しかし、その根底には共通する思想が流れており、代表的なものとして以下の伝書群が確認されている。

- 『竹林流五巻の書』 : 尾州竹林流に伝わる代表的な伝書群。射の形や技術を具体的に説く外伝としての『四巻の書』と、射の精神面や哲理を深く説く内伝としての『灌頂の巻』から構成される 11 。この二元的な構造は、日置流が技術(技)と精神(心)の統合を重視していたことを象徴している。

- 『印可目録』『秘歌』『無言歌』 : 印西派をはじめとする多くの系統で重視された伝書形式。印可目録は、修得した技術段階を証明する免許状としての役割を持つ 12 。一方、『秘歌』や『無言歌』は、流派の奥義や心得を三十一文字の和歌の形式で表現したものである 14 。難解な比喩や象徴的な言葉で綴られており、文字面だけを追ってもその真意を理解することは困難である 16 。

- 各種技術書・問答集 : 上記の他に、『日置流弓之大事』、『日置流六十五条』、『自他射学師弟問答』など、より具体的な技術論や心得、師弟間の問答形式で教えを解説する文書も多数存在する 11 。これらは、流派の教えを様々な角度から補完し、学習者の理解を助ける役割を果たした。

口伝の絶対的重要性

これらの伝書群は、それ自体で完結するマニュアルではない。むしろ、その真価は、師から弟子へと直接的に、対面で授けられる「口伝(くでん)」によって初めて発揮される。特に『秘歌』などに用いられる難解な和歌や象徴的な言葉の真意は、師による具体的な解説と身体的な実演がなければ、単なる謎めいた言葉の羅列に過ぎない。

この口伝を重視するシステムは、二つの重要な機能を持っていた。一つは、流派の生命線である高度な技術が、部外者に安易に盗用されることを防ぐという防衛的な機能である。もう一つは、流派の権威性と正統性を保ち、師弟間の強固な結束を維持するという組織的な機能である。口伝なくしては奥義に至れないという構造が、流派の求心力を高め、その教えを純粋な形で後世に伝えていくための重要な仕組みとなっていたのである。

暗号化された教育システムとしての「弓術書」

なぜ日置流の伝書は、平易な言葉で技術を解説せず、和歌や仏教用語、比喩といった難解な表現を多用したのか。その理由は、単なる秘密主義に留まらない、より高度な教育的意図に基づいていると考えられる。日置流の「弓術書」は、いわば「暗号化された教育システム」であり、学習者の心と技の統合を促す、洗練された教授法そのものであった。

このシステムが持つ教育的効果は、多岐にわたる。

第一に、記憶への定着である。韻文である和歌は、散文に比べて音律が良く、口伝で教えを授かる際に学習者の記憶に深く刻み込まれやすい。繰り返し口ずさむことで、教えの核心が無意識のレベルにまで浸透していく。

第二に、 師弟関係の強化 である。文書を読むだけでは完全に理解できないという構造は、弟子が師の教えを絶対的に頼り、真摯に乞い求める姿勢を生み出す。このプロセスを通じて、単なる技術の伝達に留まらない、人格的な感化を含む深い師弟関係が築かれ、流派全体の結束を強固にする。

第三に、 直感的・身体的理解の促進 である。論理的な言葉では説明し尽くせない身体感覚や精神状態、例えば「会」における力の張り合い(伸合)や、「離れ」の瞬間の無心の状態などを、比喩や象徴を通じて学習者に体感させることを促す。尾州竹林流に伝わる「雨露離(うろり)」の教えは、その典型である 17 。芋の葉に集まった露が、自らの重みで自然にこぼれ落ちる様に、極限まで満ちた気力が自然に離れを生み出すという理想像を、この比喩は鮮やかに描き出す。このような教授法は、学習者が頭で理解するだけでなく、身体で感じ、心で悟ることを助ける。

このように、日置流の「弓術書」は、技術(技)と精神(心)が不可分であるという武道の根源的な思想を、学習の初期段階から学習者に植え付けるための、極めて精緻な教育プログラムであった。その難解さや象徴性こそが、単なる射手ではなく、心技一体の武人を育成するための、巧妙に設計された仕掛けだったのである。

第三章:日置流の核心 ― 武射の思想と技法

日置流弓術の革新性は、その実践的な思想と、それを具現化するための合理的な技術体系に集約される。戦国乱世という時代の要請に応え、純粋に「戦うための射」を追求した日置流は、それまでの弓術の常識を覆す、新たな価値基準を打ち立てた。

「武射」対「礼射」― 思想的対立軸

日置流の思想的立ち位置を最も明確に示すのが、小笠原流との対比である。日本の弓術は、大きく二つの系統に大別される。一つは、日置流に代表される「武射(ぶしゃ)」、もう一つは小笠原流に代表される「礼射(れいしゃ)」である 18 。

日置流が追求する「武射」とは、戦場における実効性、すなわち 寸分の狂いなき的中精度 と、 敵の鎧兜を貫通する強大な威力 を至上の命題とする思想である 18 。そこでは、射法の一挙手一投足が、いかにして矢の速度と貫通力を最大化するかに奉仕する。

これに対し、小笠原流が重んじる「礼射」は、武家社会の故実や儀礼に根差したものであり、射の一連の動作(体配)の美しさや格式を通じて、射手の精神性や品格を表現することに主眼を置く 18 。両者の違いは、単なる技術的な差異に留まらず、弓を引くという行為そのものに対する根本的な価値観の違いを反映している。以下の表は、両者の特徴を比較したものである。

|

項目 |

日置流 (武射系) |

小笠原流 (礼射系) |

|

思想的系統 |

実戦的・技術主義 |

儀礼的・故実主義 |

|

主な目的 |

的中・貫通力の最大化 |

礼法の実践・精神性の発露 |

|

射法の特徴 |

斜面打起し、大三を取る 22 |

正面打起し、大三は基本取らない 19 |

|

体配の特徴 |

実用性重視、矢尻を隠す 22 |

格式重視、矢尻を見せる 22 |

|

重視する点 |

射の威力、合理的な力の運用 |

射品・射格、一連の所作の美しさ |

|

時代背景 |

歩射中心の集団戦に対応 |

騎射中心の武家故実を継承 |

この「武射」と「礼射」という対立軸は、日置流の革新性を理解する上で不可欠な視点である。「礼の小笠原、射の日置」という言葉が、両者の本質を端的に物語っている 24 。

射法の根幹教義 ―「五胴七道」

日置流の技術体系の中核をなすのが、「五胴七道(ごどうしちどう)」と呼ばれる教えである。これは、射における身体と精神の理想的な運用法を体系化したもので、心技一体の思想が色濃く反映されている 25 。

**「五胴」**は、射の基本姿勢である胴造りにおいて、戒めるべき5つの不適切な上体の状態を指す。具体的には、「反る胴(そるどう)」「屈む胴(かがむどう)」「懸かる胴(かかるどう)」「退く胴(のくどう)」、そしてこれら四つの偏りを排した理想的な状態である「中胴(ちゅうどう)」である 26 。この教えの要諦は、いかなる動作においても身体の重心を失わず、常に垂直に保たれた安定した体幹(中胴)を維持することにある 27 。

「七道」は、射の一連のプロセス、すなわち現代の射法八節に相当する動作を、仏教的な時間観と結びつけて体系化したものである。「足踏み」「胴づくり」「弓構え」を過去身 、「打起し」「引分け」「会」を 現在身 、「離れ」「残心」を 未来身 と捉えるなど、射の各段階を時間軸の中で連続したものとして認識させる 28 。これにより、射手は一つ一つの動作を分断されたものとしてではなく、流れるような一貫したプロセスとして体得することが求められる。

究極の射形理論 ―「五つの十文字」

日置流の合理性を象徴するのが、「五つの十文字(いつつのじゅうもんじ)」という射形理論である。これは、射の運行中、特に力が最高潮に達する「会」の段階において、射手の身体と弓具が形成すべき5つの理想的な直角(十文字)を指し示す 20 。

どの五箇所を「十文字」とするかは流派や伝書によって若干の差異が見られるが 30 、一般的には以下のようなものが挙げられる 29 。

- 弓と矢の十文字 : 垂直な弓と水平な矢がなす十字。

- 弓と手の内(押手)の十文字 : 弓の握り部分と、それを押す手の内がなす十字。

- 懸けの拇指と弦の十文字 : 弦を引く弽(ゆがけ)の親指と弦がなす十字。

- 胸の中筋と両肩を結ぶ線の十文字 : 身体の縦軸と、左右の肩を結ぶ横軸がなす十字。

- 首筋と矢の十文字 : 垂直な首筋と、頬付けされた水平な矢がなす十字。

この「五つの十文字」は、単なる形の美しさを求めるものではない。それは、全身の骨格を幾何学的に正しく配置し、筋力への過度な依存を排し、力のロスを最小限に抑えながら、身体が生み出すエネルギーの総体を効率よく矢に伝達するための、極めて合理的なフレームワークである。この十文字が完成した時、射手の身体は安定し、弓の力を最大限に引き出すことが可能となる。

『射法訓』にみる武射の哲理

日置流の思想的頂点を示すのが、後世にまとめられた『射法訓(しゃほうくん)』である。その冒頭の一節、「 射法は弓を射ずして骨を射ること最も肝要なり 」は、日置流の神髄を凝縮している 32 。これは、腕や肩といった表層的な筋力に頼って力任せに弓を引くのではなく、身体の深層にある骨格構造を正しく連動させ、その構造体全体で弓の力を受け止め、押し開くことを説く。

続く「 弓手三分の二弦を推し、妻手三分の一弓を引き 」という一節も、文字通りの力の配分を意味するのではない 32 。これは、弓を押す左手(弓手)と弦を引く右手(妻手)が、左右均等に、無限に伸び合っていく理想的な力の張り合い(伸合)の状態を、あえて不均衡な比率で表現した、高度な身体操作論の比喩である 17 。

そして、「 書に曰く鉄石相剋して火の出ずる事急なり 」という言葉は、極限まで高められた心身の張力が、何のわだかまりもなく一気に解放される、鋭く無駄のない「離れ」の理想像を、火打石が火花を散らす様に喩えて示している 17 。

戦国時代の「身体科学」としての技術論

「五胴」「五つの十文字」「骨で射る」といった日置流の教えは、単なる精神論や個人の経験則の集積ではない。これらは、人体の構造を力学的な観点から深く分析し、いかにして最大のパフォーマンスを再現性高く引き出すかを追求した、当時としては画期的な**バイオメカニクス(生体力学)**に基づいた技術論であった。

この合理性と体系性の背景には、戦国時代特有の軍事的要請があった。戦国大名は、短期間で多数の足軽を訓練し、実戦で機能する戦力へと育成する必要に迫られていた。個人の才能や長年の経験に依存する旧来の弓術では、この大規模な兵士育成の需要に応えることは不可能であった。

日置流が提供した、合理的で体系化された教授法は、訓練期間を大幅に短縮し、一定水準以上の技量を持つ射手を安定して育成することを可能にした。つまり、「日置流弓術書」は、戦国大名にとって、自軍の兵士の能力を標準化し、軍全体の戦闘力を飛躍的に向上させるための、極めて価値の高い「技術マニュアル」としての役割を担っていたのである。それは、武士の身体を科学し、その能力を最大限に引き出すための、戦国時代の「身体科学」の結晶であったと言えよう。

第四章:戦場のなかの日置流 ― 戦国時代における役割と実用性

日置流の真価は、その思想や技術が実際の戦場でいかに機能したかという点にある。鉄砲という新兵器の登場により、戦場の力学が大きく変化する中で、日置流の射手たちは弓矢の新たな戦術的価値を見出し、戦国武将たちの軍事戦略において不可欠な存在となっていった。

兵器としての弓矢の再定義 ― 鉄砲伝来後の世界

1543年の鉄砲伝来は、戦場の様相を一変させるほどの衝撃をもたらしたが、それは弓矢という兵器を即座に時代遅れの物としたわけではなかった 1 。むしろ、鉄砲が持つ致命的な弱点を補完する兵器として、弓矢は新たな戦術的役割を担い、重要性を増していくことになる。

鉄砲の最大の弱点は、その発射速度の遅さにあった。当時の火縄銃は、次弾を発射するまでに相当の時間を要し、また火縄を用いるため雨天や強風時には使用が困難になるという欠点も抱えていた 36 。この弱点を突かれれば、鉄砲隊は敵の突撃に対して全くの無力であった。

この危機的状況を打開するために編み出されたのが、**「防ぎ矢(ふせぎや)」**と呼ばれる戦術である 36 。これは、鉄砲隊が弾込めの作業を行っている間、その前面や側面に配置された弓隊が、文字通り「矢継ぎ早」に矢を射かけることで弾幕を張り、敵部隊の接近を阻止・牽制するというものであった 36 。弓の持つ優れた速射性が、鉄砲の弱点を完璧に補完したのである。

さらに、弓矢は鉄砲にはない多様な運用が可能であった。音を立てずに敵陣に忍び寄り、静かに哨兵を射殺す夜襲や奇襲。放物線を描くように大量の矢を降らせて広範囲を制圧する曲射。そして、城や陣地に火を放つための火矢の使用など、その戦術的柔軟性は依然として高く評価されていた 37 。日置流が追求した高い貫通力と命中精度は、こうした戦術の効果を最大化する上で、極めて重要な要素であった。

戦国武将と日置流の結びつき

日置流がこれほどまでに発展し、全国に広まった背景には、戦国大名による積極的な庇護があった。特に、流派の初期発展において決定的な役割を果たしたのが、近江の戦国大名・ 六角氏 である。日置流の奥義を継承した吉田一門は、代々六角氏の重臣を務めており、その主君であった 六角義賢 自身も「弓術天下無双」と称されるほどの弓の名手であった 6 。六角氏の領国は、日置流にとって最初の揺り籠となったのである。

しかし、織田信長の台頭により六角氏が没落すると、吉田一門の射手たちは主家を失い、新たな主君を求めて諸国へと離散していく 10 。これは一見、流派の危機に見えるが、結果として日置流の先進的な技術が全国の大名家へと広まる大きな契機となった。吉田一門の師範たちは、その卓越した技術を以て、各地の大名家に召し抱えられていった。

|

武将・大名家 |

関わりの内容 |

関連する日置流派 |

主要史料・伝承 |

|

六角義賢 |

吉田重賢・重政の主君。自身も弓の名手。 |

吉田流(宗家) |

『江源武鑑』など 6 |

|

蒲生氏郷 |

吉田重勝(雪荷)に師事したと伝わる。 |

雪荷派 |

『武将感状記』など 40 |

|

豊臣秀次 |

吉田業茂(左近右衛門派祖)、吉田重氏(印西派祖)、吉田重勝(雪荷派祖)らが仕えた。 |

左近右衛門派、印西派、雪荷派 |

各派伝書、武家系図 10 |

|

細川幽斎 |

吉田重勝(雪荷)に師事。伴道雪(道雪派祖)は元は幽斎の給仕役。 |

雪荷派、道雪派 |

各派伝書 6 |

|

徳川家康 |

吉田重氏(印西)を召し出し、後に将軍家弓術指南役の道を開く。 |

印西派 |

『寛政重修諸家譜』など 10 |

この表からもわかるように、日置流の師範たちは、豊臣政権の中枢から徳川幕府の礎を築いた家康に至るまで、当代一流の武将たちにその技術を求められていた。

実戦における弓兵の活躍事例

実際の合戦においても、弓兵部隊の活躍は記録に残されている。

例えば、**賤ヶ岳の戦い(1583年)**では、羽柴秀吉軍が柴田勝政軍を追撃する場面で、鉄砲隊と弓隊が連携して一斉射撃を行い、敵の退路を断つ上で重要な役割を果たしたことが伝えられている 44。

また、日本の歴史上最大規模の対外戦争である**文禄・慶長の役(1592-1598年)**においても、弓矢は陸戦・海戦を問わず重要な兵器であり続けた。日本軍は朝鮮半島において、弓と鉄砲を巧みに併用して戦闘を展開した 45 。一方、海戦では、李舜臣率いる朝鮮水軍が放つ火矢や一斉射撃に日本水軍が苦しめられるなど、弓矢の威力は戦局を左右する要素であった 38 。

軍事ソフトウェアとしての戦略的投資

戦国武将たちが日置流の師範を自らの陣営に召し抱えた行為は、単なる個人的な武芸の嗜みや、武将としての箔付けのためではなかった。それは、自軍の戦闘能力を体系的に底上げするための、極めて合理的かつ戦略的な「軍事投資」であったと理解すべきである。

鉄砲という破壊的な新兵器が登場し、戦術がますます複雑化する中で、既存兵器である弓の役割を再定義し、その戦術的効果を最大化することが急務であった。日置流が提供した体系的かつ合理的な射法は、個々の兵士の才能に依存することなく、弓兵部隊全体の練度を均質化し、向上させることを可能にした。これにより、「防ぎ矢」のような高度な連携戦術を、組織的に実行できるようになったのである。

この意味で、日置流の教え、すなわち「弓術書」は、戦国時代の「軍事ソフトウェア」としての役割を果たしたと言える。武将たちが日置流の使い手を血眼になって求めたのは、最新鋭の鉄砲を揃え、城を改築するのと同じくらい、自軍の勝利に不可欠な軍備の一環だったのである。日置流は、戦場の現実から生まれ、戦場の現実を変革する力を持った、まさに戦国時代の申し子であった。

第五章:大いなる分流 ― 日置諸派の展開と後世への影響

戦国乱世を生き抜いた日置流は、泰平の江戸時代を迎えると、その役割を大きく変容させながら、さらなる発展を遂げる。流祖・日置弾正の教えは、吉田重賢を経てその子弟たちに受け継がれる中で、数多くの分派を生み出した。この分派の歴史は、流派の衰退を意味するものではなく、むしろ多様な社会環境や要請に適応し、その教えを深化・発展させていった生命力の証であった 4 。

分派の系譜 ― 多様性の開花

日置流の分派は、大きく「大和日置」と「伊賀日置」の二つの系統に大別される。

**大和日置系(吉田流)**は、吉田重賢の子・重政の子孫や弟子たちから分かれた主流派であり、その名の通り吉田家が中心となって発展した 4 。

- 出雲派 : 吉田重高(出雲守)を祖とし、多くの分派の源流となった。

- 雪荷派 : 吉田重勝(雪荷)を祖とする。重勝の門下には蒲生氏郷や細川幽斎といった戦国時代の著名な武将が名を連ね、特に豊臣方の武将に広く伝わった 10 。

- 道雪派 : 伴一安(道雪)を祖とする。雪荷の最高弟であり、師の教えをさらに発展させた 4 。

- 印西派 : 吉田重氏(印西)を祖とする。印西は徳川家康にその腕を認められ、その子孫は代々将軍家の弓術指南役を務めた。これにより、印西派は江戸幕府の公式流儀「御当流」として、日置流の中でも特に高い権威を誇るようになった 42 。

伊賀日置系 は、大和日置とは異なる系譜を主張する流れである。

- 竹林派 : 石堂竹林坊如成を祖とする。この流派は、江戸時代に京都の三十三間堂で行われた「通し矢」で驚異的な記録を次々と打ち立てたことでその名を馳せた。特に、尾張藩と紀州藩が藩の威信をかけて通し矢の記録を競い合ったため、両藩で召し抱えられた 尾州竹林派 と 紀州竹林派 は、技術的に極めて高度な発展を遂げた 4 。

|

流派名 |

流祖 |

系統 |

主な伝承地・藩 |

特徴・逸話 |

|

出雲派 |

吉田重高 |

大和日置 |

六角氏→諸藩 |

吉田流本流。山科派、左近右衛門派などを分出。 |

|

雪荷派 |

吉田重勝 |

大和日置 |

豊臣家臣、諸大名 |

蒲生氏郷、細川幽斎らが学ぶ 40 。 |

|

道雪派 |

伴 一安 |

大和日置 |

細川家など |

雪荷派より分派 4 。 |

|

印西派 |

吉田重氏 |

大和日置 |

徳川将軍家、諸藩 |

江戸幕府の公式流儀「御当流」として栄える 42 。 |

|

竹林派 |

石堂如成 |

伊賀日置 |

尾張藩、紀州藩 |

三十三間堂通し矢で星野勘左衛門らを輩出 4 。 |

戦国から泰平の世へ ― JutsuからDōへの昇華

江戸時代に入り、大規模な合戦がなくなると、弓術の存在意義は大きな転換点を迎える。敵を殺傷するための実戦技術(術 Jutsu)としての役割は薄れ、代わりに、弓を引く稽古を通じて心身を鍛錬し、人間形成を目指す「道(Dō)」としての側面が強く意識されるようになった 49 。

この変化を象徴するのが、 三十三間堂の通し矢 である。堂の軒下(長さ約120m)を一日一夜で何本射通せるかを競うこの競技は、もはや実戦とはかけ離れた極限状況での挑戦であった 51 。しかし、藩の威信をかけた熾烈な競争は、日置流、特に竹林派の射法と用具を、記録更新のために極限まで先鋭化させる原動力となった 5 。これは、戦闘技術が平和な時代において、一種の「競技」や「芸」として昇華していく、武術史における過渡期の典型的な事例である。

そして近代、大正時代以降になると、日置流の合理的な射法は、小笠原流の儀礼的な要素を取り入れた 本多流 の創設などに大きな影響を与え、現代弓道の技術的な礎を形成するに至った 4 。日置流が戦国時代に確立した「武射」の魂は、形を変えながらも、現代の「弓道」の中に脈々と受け継がれているのである。

時代の要請に応える自己変革のダイナミズム

日置流の分派と変容の歴史は、一つの武術が、時代の要請に応じていかに自己を変革し、生き延びていくかというダイナミズムを見事に体現している。戦国時代に「戦うための技術」として頂点を極めた日置流は、平和な江戸時代においてその直接的な存在意義を問われた。しかし、日置流は過去の遺物として消滅するのではなく、その内部に秘められていた合理性や精神性を、異なる形で開花させる道を選んだ。

その適応の仕方は、流派によって様々であった。印西派は、徳川幕府という新たな権力構造の中で「権威」としての道を歩み、将軍家の儀礼の中でその射法を維持・伝承した。一方、竹林派は、通し矢という「競技」の世界に新たな活路を見出し、極限状況下で技術を先鋭化させることでその存在価値を示した。

この驚くべき適応能力の高さこそが、日置流が単なる過去の一武術に終わらず、現代弓道の根幹として今なお生き続けている最大の理由であろう。そして、その多様な自己変革を支えたものこそ、特定の固定化された教義に固執せず、多様な解釈と発展を許容する、柔軟で奥深い知の体系、すなわち「日置流弓術書」そのものであった。

終章:受け継がれる武射の魂

本報告書を通じて明らかになったように、「日置流弓術書」とは、単なる古文書の集合体ではない。それは、戦国乱世という極限状況が生み出した、 革新的な身体操作技術と、それを支える合理的思想、そして師弟間に受け継がれるべき精神性を内包した、一つの巨大な知の体系 である。その本質は多層的であり、変化する戦術に対応するための「軍事教範」であり、効率的に兵士を育成するための「教育システム」であり、そして後に心身を練磨する「武道」へと昇華するポテンシャルを秘めた「哲学書」でもあった。

日置弾正正次という伝説的な流祖像は、その教えに超越的な権威を与え、和歌や比喩を多用した伝書群は、心と技の統合を促す巧妙な教育装置として機能した。「骨で射る」という思想に代表される合理的な技術論は、戦国武将たちにとって自軍を強化するための戦略的価値を持ち、鉄砲の時代にあってなお弓矢の重要性を再定義した。そして、泰平の世においては、権威の象徴(印西派)や競技技術(竹林派)へと姿を変え、時代の要請に適応し続けることで、その命脈を保ち続けた。

日置流が追求した、力の合理的運用、心身の統一、極限状況における不動心といった普遍的なテーマは、戦国の戦場を遠く離れた現代においても、その価値を失ってはいない。それは、武道修行者はもちろんのこと、私たちが様々な目標達成や自己修養を目指す上で、今なお豊かで深い示唆を与え続けている。日置流の「武射」の魂は、その形を「弓道」へと変えながらも、日本の弓の中に、そして武道を志す人々の心の中に、確かに受け継がれているのである。

引用文献

- 火縄銃(鉄砲)の普及と甲冑の変化/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/40369/

- 合戦の武具 ~槍・刀剣・弓~/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/45927/

- 日置流(ヘキリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E7%BD%AE%E6%B5%81-129199

- 弓術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%93%E8%A1%93

- 日置流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%BD%AE%E6%B5%81

- 日置當流の歴史(前編) https://hekitoryu.ninja-web.net/rekishizennpenn.html

- 日置政次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%BD%AE%E6%94%BF%E6%AC%A1

- 日置弾正政次 - kenさんのBLOGS - FC2 http://crossroad3147.blog79.fc2.com/blog-entry-622.html

- 日置流印西派(その2) http://www.soranimitsu.sakura.ne.jp/hekiryuinsaiha2.html

- 日置流印西派 http://www.soranimitsu.sakura.ne.jp/hekiryuinsaiha.html

- 尾州竹林流 伝書 http://www.bisyutikurinryu.net/densyo.html

- 日置流印西派弓術伝書 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN10659862

- 弓道資料集 第6巻 (日置流雪荷派・道雪派伝書) | NDLサーチ https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002223421

- 日置の源流 https://www.taiyo-g.com/shousai77.html

- 的の種類は? https://sekine1009.wordpress.com/2016/02/26/%E7%9A%84%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%AF%EF%BC%9F/

- 日置の源流 https://www.taiyo-g.com/shohyo77.html

- 「射法訓解説」へ - 梶田稔のホームページ https://www.kajita-m.jp/0001matsui1shahokun.htm

- 本当に知ってる?弓道を取り巻く事情 - 平安弓具 https://www.heianyumigu.com/c/tokusyu/tokusyu001

- 礼射系と武射系について | 弓道が上達する練習方法 http://japanesearchery.click/basic/reii/

- 日置流の射の理想形は小笠原流と大きく異なる - 理論弓道 https://rkyudo-riron.com/category241/category252

- 弓道 礼射系と武射系の違い - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YA_Mo4uKPDM

- 弓道で流派ごとの射法と体配の違いとは https://kyusho-info.com/kyudo-basics/school/

- ***流派について*** (投稿48件)[1~48] - EcoEcoMan http://ecoecoman.com/kyudo/bbs200906oth/2006051920573944.html

- 1791夜 『弓と禅』 オイゲン・ヘリゲル - 松岡正剛の千夜千冊 https://1000ya.isis.ne.jp/1791.html

- 流尾州竹林派より出ている。日置流は - 獨協大学弓友会 https://www.du9u.com/app/download/14339563789/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E6%B5%81%E5%BC%93%E9%81%93.pdf?t=1716884975

- 教本に記された「五胴」の本当の意味 | 理論弓道:大きく引いて的中する射の構築法 https://rkyudo-riron.com/category92/category106

- 五つの胴の作り方から引き分けのときの「腰の大切さ」を学ぶ - 理論弓道 https://rkyudo-riron.com/category320/category326

- 本多流の目指す射の目的 | 理論弓道:大きく引いて的中する射の構築法 https://rkyudo-riron.com/category357/category358

- 五重十文字とは?|弓道が上達する練習方法 http://japanesearchery.click/basic/quintuple-cross/

- 浦上範士の「五重十文字」は原文と大きく異なる - 理論弓道 https://rkyudo-riron.com/category92/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E7%AF%84%E5%A3%AB%E3%81%AE%E3%80%8C%E4%BA%94%E9%87%8D%E5%8D%81%E6%96%87%E5%AD%97%E3%80%8D%E3%81%AF

- 弓道四方山話 > 巻の七 「十文字の巻」 > 7-11 五重十文字について - 射法.com http://www.syaho.com/sb.cgi?eid=163

- 射法.com -古流弓術の研究と実践- http://www.syaho.com/

- 射法訓 射法は、 弓を射ずして骨を射ること最も肝要なり。 心を総体の中央に置き https://kyudo.ch/wp-content/uploads/2020/10/Shahokun-%E5%B0%84%E6%B3%95%E8%A8%93.pdf

- 射法訓の教えの要点について解説してください - 理論弓道 https://rkyudo-riron.com/category185/entry68

- 鉄砲(火縄銃・西洋式銃)の基本/ホームメイト - 名古屋刀剣ワールド https://www.meihaku.jp/arquebus-basic/

- どちらが有利?合戦における鉄砲と弓矢の長所と短所 鉄砲は戦国 ... https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/62904

- 戦国合戦で効果的なのは「鉄砲」だけじゃない! 「弓矢」「槍」それぞれの長所が戦況を変えた https://dot.asahi.com/articles/-/14442?page=1

- 一 文禄の役 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/64/view/8031

- 吉田重賢(よしだ しげかた)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%87%8D%E8%B3%A2-1119730

- 戦国浪漫・剣豪/武芸者編 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/senken.html

- 日置流 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E6%97%A5%E7%BD%AE%E6%B5%81

- 日置流印西派 https://hekitoryu.ninja-web.net/insaiha.html

- 仙台藩(伊達藩)に於ける日置流印西派の伝播 - 東北学院大学 https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/research/journal/bk2009/pdf/bk2009no02_05.pdf

- 賤ヶ岳の合戦4-5 http://www.ibukiyama1377.sakura.ne.jp/shizugatake/4-5.html

- 備 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%99

- What's settsukei? - 由美ごころ on line https://settsu-insai.net/settsu.htm

- 日置流雪荷派仮名目録の お尋ねコーナー - BIGLOBE http://www5b.biglobe.ne.jp/~fes/kanamokuroku.htm

- 星野勘左衛門 https://soutairoku.com/01_soutai/06-5_ho/03-2_si/hosino_kanzaemon/hosino_kanzaemon.html

- 柔術(柔道)と剣術(剣道)/ホームメイト - 柔道チャンネル https://www.judo-ch.jp/jujitsu_and_fencing/

- 翠山の使命 | 翠山 SUIZAN https://www.suizan.co.jp/about/

- 三十三間堂 通し矢 2012年 - 京都旅屋 https://www.kyoto-tabiya.com/2012/01/17/12005/