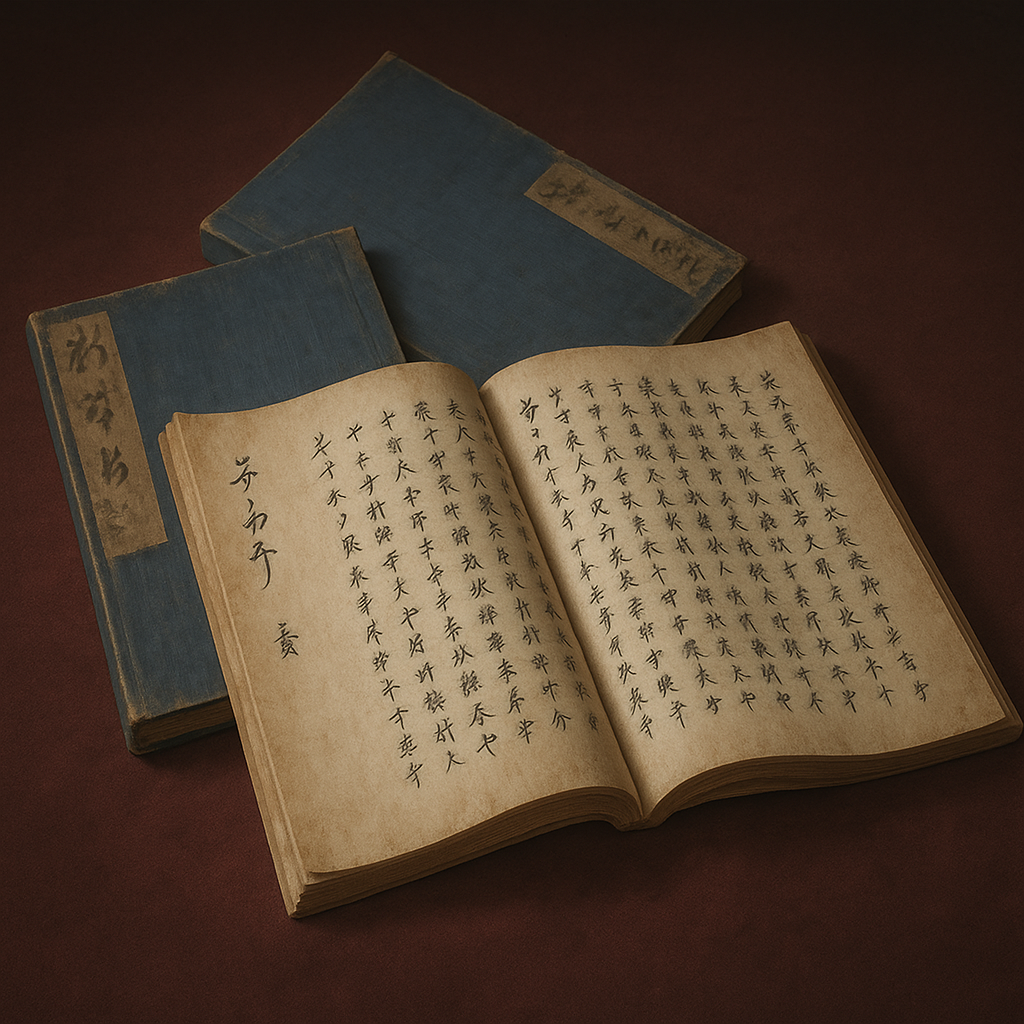

明良洪範

『明良洪範』は、江戸中期の逸話集。戦国武将の言行を通し、泰平の世の武士道徳を再構築した「記憶の結晶」である。理想と現実の狭間で武士の生き様を問い、後世に影響を与えた貴重な文化遺産。

『明良洪範』の総合的研究―江戸中期における「戦国」の記憶と武士道徳の再構築―

序論:『明良洪範』研究の現代的意義

本書は、江戸時代中期に成立した逸話集『明良洪範』について、特に「戦国時代」という視点から、その書誌学的情報、編者の人物像、成立の時代背景、内容の分析、史料的価値、そして同時代の類書との比較を通じて、その全貌を多角的に解明することを目的とする。

『明良洪範』は、慶長年間から正徳年間に至るまでの武将たちの言行を記した逸話集として知られている。しかし、本報告書では、これを単なる逸話の集合体として捉えるのではなく、戦乱の記憶が風化しつつあった泰平の世において、武士階級が自らの存在意義を再確認するために「戦国時代」をいかに解釈し、理想化し、そして教訓として消費したかを映し出す「時代の鏡」として分析する。

戦国という激動の時代は、江戸時代の武士にとって、自らのルーツであり、武勇や忠義といった理想の源泉であった。しかし、二百年以上にわたる平和な時代は、武士の役割を戦闘者から行政官僚へと大きく変容させた。『明良洪範』は、まさにこの過渡期において、失われゆく「武士らしさ」を過去の英雄たちの姿に求め、それを新たな時代の道徳規範として再構築しようとする知的営為の産物である。

本書に描かれた武将たちの姿は、その後の講談や文学、さらには現代における歴史ドラマや小説に至るまで、我々が抱く武将イメージの原型を形成する上で、少なからぬ影響を与えてきた。したがって、『明良洪範』の深層を読み解くことは、近世日本の精神史を理解する上で不可欠であると同時に、現代にまで続く「戦国」の記憶が、いかにして形成され、継承されてきたのか、その源流を探る上で極めて重要な意義を持つものである。

第一章:『明良洪範』の成立と編者・真田増誉の実像

本章では、『明良洪範』がどのような書物であり、誰によって、どのような時代背景のもとに生み出されたのかを、書誌学的な側面、編者の人物像、そして時代の潮流という三つの観点から徹底的に解明する。

第一節:書誌学的概観―書物の構造と流布

『明良洪範』は、江戸時代中期に成立した、武家の逸話や見聞を集成した書物である 1 。その内容は、16世紀後半から18世紀初頭、時代で言えば織田信長や豊臣秀吉が活躍した安土桃山時代から、江戸幕府の体制が盤石となった元禄・宝永期頃までの、徳川将軍家、諸大名、そして無名の武士に至るまで、様々な階層の人物の言行や事跡を網羅している。収録された逸話は720項目以上にのぼり、その規模の大きさが特徴の一つである 1 。

構成としては、本編が二十五巻、さらに続編が十五巻という、極めて長大な著作群から成る 2 。この大部の書物は、成立当初から単一の形で存在したわけではなく、様々な写本や版本として世に広まった。現在でも、内閣文庫や宮内庁書陵部、京都大学や九州大学といった主要な図書館や研究機関に、多様な形態の写本が所蔵されていることが確認できる 3 。特に、京都大学谷村文庫所蔵の写本は嘉永二年(1849年)の奥書を持ち、幕末に至るまで本書が書写され、読まれ続けていたことを示している 5 。

近代に入ると、1912年(明治45年)に国書刊行会によって初めて活字化され、一冊本として公刊された 2 。これにより、一部の知識層や旧武士階級だけでなく、より広い読者層が本書に触れることが可能となり、その内容はさらに広く知られることとなった。

このように、江戸中期から近代に至るまで、多様な伝本が作られ、継続的に受容されてきた事実は、『明良洪範』が単なる一過性の読み物ではなく、長きにわたって武士階級の教養書、あるいは修身書として重要な役割を果たしてきたことを強く示唆している。特に、幕末という新たな動乱の時代においても需要があったことは、本書が提示する武士の理想像が、時代を超えて求められていたことの証左と言えよう。

第二節:編者・真田増誉―僧侶にして兵法家の両義性

『明良洪範』の編者として知られるのは、真田増誉(さなだ ぞうよ)という人物である 1 。彼は江戸・千駄ヶ谷にあった聖輪寺(しょうりんじ)の住持を務めた僧侶であり、宝永四年(1707年)に没したと記録されている 8 。彼の墓は現在も聖輪寺にあり、その墓石には彼の経歴を物語る重要な情報が刻まれている。

増誉は、単に仏道に仕える僧侶ではなかった。彼は同時に、甲州流の兵法家としても知られていた 8 。聖輪寺にある墓石には、「甲陽古傳軍術」の文字が明確に刻まれており、彼が甲州流兵学の伝統を受け継ぐ者として、当時認識されていたことを裏付けている 9 。甲州流兵学とは、戦国時代の名将・武田信玄の軍略を体系化したもので、江戸時代には幕府の公認兵学の一つとして広く学ばれていた 11 。それは単なる戦闘技術の集積ではなく、将たる者の器量、組織の統率法、政治や道徳といった、リーダーシップ論の側面を色濃く持つものであった 13 。

この「仏道を説く僧侶」と「戦術を論じる兵法家」という二つの顔を持つ編者の経歴こそが、『明良洪範』という書の性格を決定づけている。仏教者としての増誉は、因果応報や道徳、人間としての正しい生き方を説く視点を持つ。一方で、兵法家としての増誉は、武士社会の論理、すなわち主君への忠義、武勇、そして組織における処世術といった価値観に精通している。

この二つの視点が融合することにより、『明良洪範』は単なる武勇伝の羅列に終わらず、一つ一つの逸話が「泰平の世を生きる武士はいかにあるべきか」という道徳的・教訓的な問いを投げかける構造を持つに至ったのである。戦国時代の具体的な事象を素材としながら、そこに普遍的な道徳哲学を見出そうとする本書のスタイルは、まさに増誉自身の両義的な立場から生まれたものと言える。また、彼が「真田」という姓を名乗っていたことも、戦国の記憶に直結する権威性を読者に与え、その記述の説得力を高める効果を持っていた可能性も考えられる。

第三節:編纂の時代背景―泰平の世の「武士道」

『明良洪範』が編纂された江戸時代中期、すなわち元禄・宝永期(17世紀末から18世紀初頭)は、社会が大きな転換点を迎えていた時代であった。関ヶ原の戦いや大坂の陣といった大規模な戦乱は遠い過去の出来事となり、武士の役割は戦場で武功を立てることから、幕藩体制を支える「官僚」として領地を治め、行政実務を担うことへと移行していた。

このような時代の変化の中で、武士階級は自らの存在意義を問い直す必要に迫られた。戦闘集団としてのアイデンティティが揺らぐ中、彼らの支配の正統性を担保するものとして「武士道」という道徳規範が強く意識されるようになった。特に、幕府が正学として奨励した朱子学は、君臣関係や社会秩序を重んじる思想であり、平和な時代の武士の倫理観を形成する上で大きな影響を与えた 14 。

こうした思想的潮流と並行して、幕府自身も歴史編纂事業に力を入れていた。例えば、天和三年(1683年)から諸大名や旗本に対し、徳川家に関する記録の提出を命じた「貞享書上」の徴収は、幕府主導で公式な歴史を編纂するための史料収集が目的であった 17 。八代将軍徳川吉宗の命により、幕臣の木村高敦が編纂した『武徳編年集成』も、徳川家康の一代記をまとめることで、徳川支配の正統性を確立しようとする国家的なプロジェクトの一環であった 18 。

このような背景の中で、『明良洪範』の位置づけを考えると、その独自の役割が浮かび上がってくる。すなわち、幕府が編纂する「公式の歴史」が、徳川中心の国家の正統性をマクロな視点で語るものであったのに対し、『明良洪範』は、個々の武士が日々の職務や人間関係の中でいかに振る舞うべきかという、よりミクロで実践的な行動規範を提供する「民間の修身書」としての性格を持っていたのである。戦場を知らない武士たちにとって、理想化された「戦国の先人」たちの具体的な言行録は、自らの生き方を省みるための格好の教科書となった。これは、現代のビジネスパーソンが著名な経営者の伝記や語録からリーダーシップの要諦を学ぼうとするのと、構造的に類似していると言えよう。

第二章:『明良洪範』に描かれた戦国武将像

本章では、『明良洪範』が具体的に戦国時代をどのように描き、そこからいかなる教訓を導き出そうとしたのかを、主要な登場人物ごとに逸話の内容を分析することで明らかにする。

第一節:神君・徳川家康と創業期の家臣たち

『明良洪範』において、徳川家康は幕府の創始者として、単なる武勇の将ではなく、深い知慮と高い道徳性を備えた理想的な君主「神君」として描かれている。その人物眼の鋭さを示す象徴的な逸話として、二条城で豊臣秀頼と会見した後の出来事が挙げられる。家康は重臣の本多正信に対し、秀頼を「賢き人なり」と評したとされ、若き秀頼の器量を見抜いていたことが示されている 8 。これは、後の大坂の陣に至る経緯を鑑みたとき、家康の先見の明を強調する物語となっている。

また、家康は家臣たちに対して、普遍的な道徳を説く賢君としても描かれる。「大臣寵臣身命を破るはみな、奢りより起こるなり」という言葉は、地位や権力に驕ることの危険性を戒めるものであり、泰平の世に生きる武士たちへの直接的な教訓として機能する 21 。

家康を支えた家臣団もまた、理想的な武士として造形されている。特に、知謀の将として知られる本多正信に関する逸話は示唆に富む。正信は息子の正純に対し、「我が死後、汝は必ず加増されるだろう。三万石までは本多家に賜る分として受けよ。だが、それ以上は決して受けてはならぬ。もし辞退しなければ、必ず禍が降りかかるであろう」と遺言したという 22 。この逸話は、功臣が決して私利私欲に走らず、分をわきまえる清廉さを持っていたことを強調する。

これらの逸話群は、単なる個人の伝記を超えて、徳川幕府という統治体制そのものの道徳的正統性を補強する物語装置として機能している。家康は武力のみならず、その卓越した徳と慧眼によって天下を治めるべくして治めた人物であり、彼に仕えた家臣たちもまた、武功を誇ることなく、主君と国家のために尽くす賢臣であった。このような物語を通じて、読者である江戸時代の武士たちは、徳川の支配が道徳的に正当なものであることを内面化し、自らもその秩序を担う一員としての自覚を新たにしたのである。

第二節:豊臣家の栄光と没落の物語

『明良洪範』における豊臣家の描写は、徳川の世の視点から過去を振り返るという、勝者の歴史観を色濃く反映している。豊臣秀吉については、その非凡な才能を認める記述も見られる。例えば、九州の勇将・立花宗茂の武勇を「西国にて一人也」と高く評価した逸話は、秀吉が人の才能を見抜く明君であった一面を伝えている 23 。

しかし、豊臣家の物語は、その栄光から一転して、没落の悲劇へと向かう。その象徴として描かれるのが、最後の当主・豊臣秀頼である。本書には、秀頼の身長が六尺五寸(約197cm)、体重が四十三貫(約161kg)もあったという、常人離れした巨漢であったとする逸話が収録されている 24 。この記述は、秀頼が凡庸な人物ではなかったことを示唆すると同時に、その類稀なる巨体が若くして滅び去るという運命の悲劇性を一層際立たせる効果を持っている。

さらに本書は、豊臣家滅亡の原因を、その内部の道徳的欠陥に求めるような、ゴシップ的な内容もためらわずに収録している。特に、秀頼とその兄・鶴松が、実は豊臣家の血筋ではなく、母である淀殿と重臣の大野治長との間に生まれた不義の子であったという、当時流布していた噂が記されている点は注目に値する 25 。

これらの記述は、歴史的事実として検証することは困難であるが、思想史的な文脈で読み解くとき、その意図は明確である。豊臣家の血統の正統性に疑問符を投げかけることで、その滅亡は自らの不徳に起因する必然的な出来事であった、という物語を構築しているのである。これは結果的に、豊臣家に取って代わった徳川による天下統治を正当化する論理として機能する。勝者である徳川の視点から、敗者である豊臣家の物語は、その功績を認めつつも、最終的には滅びるべくして滅んだ存在として再構成されているのである。

第三節:諸大名の多様な人物像

『明良洪範』は、徳川家や豊臣家といった天下人に限らず、戦国時代に活躍した多種多様な大名たちの逸話も豊富に収録している。これらの逸話は、個人の伝記というよりも、江戸時代の武士が学ぶべき様々なリーダーシップの類型や、処世の心得を提示する役割を担っている。

例えば、賤ヶ岳の七本槍の一人である加藤嘉明は、実利を重んじる厳格な武将として描かれる。彼は「およそ着物・草木・鳥類を愛でる者はそのためにかえって家人を失う。主たる者の心得るべきことである」と述べ、趣味や風流にうつつを抜かすことなく、実務に徹するべきだという武士の心得を説いている 27 。これは、華美な元禄文化が花開いた時代に対する、質実剛健な武士道精神の復権を促す教訓とも読める。

一方で、加賀百万石の祖・前田利家は、情に厚いリーダーとして描かれる。ある時、家臣の一人が人前で失態を演じ、他の者たちに笑われた。それを見た利家は、「なぜ助けもせず笑うのか。許せぬ。笑っていた者は切腹いたせ」と激怒したという 28 。この逸話は、主君が部下の名誉をいかに重んじるべきか、その情の深さを示す物語として語られる。

また、築城の名手として知られる藤堂高虎の逸話は、立身出世と恩義の重要性を教える。若く貧しい頃、空腹のあまり三河国の餅屋で無銭飲食をしてしまった高虎は、正直に謝罪すると、店の主人は彼を咎めず、さらに路銀まで与えて励ました。後に大名となった高虎は、この恩を忘れず、自家の旗印を餅の形(白もち三つ)に定め、再び餅屋を訪れて丁重に礼を述べたとされる 30 。

このように、『明良洪範』に登場する諸大名たちは、それぞれが「厳格な合理主義者」「情に厚い人情家」「恩義を忘れない苦労人」といった、特定の徳目を体現するキャラクターとして機能している。読者である江戸時代の武士たちは、これらの多様な逸話を通じて、自身の立場や直面する状況に応じて、いかなる武士像を理想とし、いかに振る舞うべきかの指針を学ぶことができたのである。

第四節:泰平の世の影―浪人たちの悲哀

『明良洪範』が収録する逸話は、武士の栄光や理想像を語るものばかりではない。本書の中には、泰平の世がもたらした武士階級の矛盾と悲哀を鋭く描き出した、極めて批評的な逸話も含まれている。その代表が、後に映画『切腹』の原作ともなった「浪人合力の事」である 32 。

この逸話では、福島正則家の改易によって主家を失った一人の浪人が、彦根藩主・井伊家の屋敷を訪れる。彼は玄関先で、「長らく浪人暮らしを続け、生活は困窮を極めている。このまま生き恥をさらすよりは、武士らしく潔く腹を切りたい。ついては、貴殿の屋敷の玄関先をお借りしたい」と申し出る 32 。これは、表向きは武士の誇りである「切腹」を願い出る形を取りながら、実質的には相手の同情を誘い、厄介払いとしての金銭(合力金)を得ようとする、苦し紛れの策であった。

元和から寛永にかけては、大名の改易や減封が相次ぎ、多くの浪人が巷に溢れるという社会問題があった 32 。この逸話は、そうした時代背景を色濃く反映している。戦なき世において、武士としての誇りや死生観が、生きるための金策の手段へと変質しかねないという現実は、理想化された武士道が抱える深刻な矛盾を浮き彫りにする。

この物語は、本書が単なる武士道の礼賛に終始するのではなく、その理想と現実の間に存在する深い亀裂をも見据えていたことを示す点で極めて重要である。理想化された「戦国」へのノスタルジアと、生活に困窮する「現代」の武士の厳しい現実。編者・真田増誉は、この痛切な逸話を通じて、真の武士の情けとは何か、そして泰平の世における武士の矜持とはいかにあるべきかを、読者に鋭く問いかけているのである。

第三章:歴史資料としての『明良洪範』―価値と限界

本章では、『明良洪範』を歴史学の観点から評価し、史料として利用する際の価値と、その限界について論じる。

第一節:史実と創作の境界

『明良洪範』を歴史資料として扱う上で、まず認識しなければならないのは、本書が逸話集であるというその性質である。収録されている物語の多くは、編者が伝聞や既存の記録から取捨選択したものであり、「真偽さだかならぬ」ものが多数含まれている 32 。これは『武将感状記』など、江戸時代に編纂された同種の逸話集に共通する特徴であり、個々の逸話をもって歴史的事実を直接証明する一次史料としての価値は、一般的に低いと考えられている 33 。

例えば、豊臣秀頼の出自に関する噂や、藤堂高虎の餅屋の逸話などは、その真実性を確認する術はなく、むしろ後世に作られた伝説や物語としての性格が強い。したがって、「戦国時代に実際に何が起こったか」という事実を厳密に考証する際には、本書の記述を鵜呑みにすることは極めて危険である。

しかし、このことは『明良洪範』に史料的価値がないことを意味しない。むしろ、その価値の焦点を転換して捉える必要がある。すなわち、『明良洪範』の真の価値は、「事実の記録」としてではなく、「認識の記録」として読むことにある。本書は、「江戸時代中期の武士たちが、戦国時代をどのように認識し、解釈し、そこから何を学ぼうとしていたか」を解明するための、思想史・文化史の領域における第一級の史料なのである。

たとえある逸話が歴史的な事実ではなかったとしても、それが「創作され、広く受け入れられた」という事実そのものが、当時の人々の価値観、願望、あるいは社会が抱える不安を雄弁に物語っている。したがって、本書は「事実の記録」としては二次、あるいは三次史料に過ぎないかもしれないが、「時代の精神や歴史認識の記録」としては、一次史料に匹敵する貴重な情報を含んでいると言えるのである。

第二節:後世への影響―武将イメージの形成

『明良洪範』に収録された具体的で分かりやすい逸話の数々は、その後の時代に大きな影響を与え、我々が今日抱いている特定の武将に対する固定的イメージを形成する上で、重要な源泉の一つとなった。

本書で描かれた「部下思いで情に厚い前田利家」や「非凡な巨体を持つ悲劇の貴公子・豊臣秀頼」といったキャラクター像は、講談や歌舞伎、さらには近代以降の小説や歴史物語の中で繰り返し引用され、増幅されていった。近年の研究では、伊賀や甲賀の忍者が活躍する物語の一部が、実は『明良洪範』に収録された逸話を元にしていることも指摘されており、本書が後世の創作物に与えた影響の大きさを物語っている 34 。

さらに重要なのは、『明良洪範』が、江戸中期に再構築された武士の理想像、すなわち「武士道」の精神を、幕末、さらには明治以降の時代へと伝達する上で、重要な媒体としての役割を果たしたことである。明治時代に入り、武士階級は解体されたが、その精神性は「武士道」として国民道徳の中核に据えられ、再評価された。この過程において、人々が参照したのは、難解な学術書よりも、むしろ『明良洪範』のような、英雄たちの具体的な言動を通じて道徳を学べる逸話集であった可能性が高い。

新渡戸稲造が、海外に向けて日本の精神的支柱を説明するために著した名著『武士道』の中で論じた、義、勇、仁、礼、誠、名誉、忠義といった徳目は、まさに本書のような逸話集を通じて、江戸時代の武士たちによって涵養され、維持されてきた価値観であった 35 。『明良洪範』が明治四十五年(1912年)という、近代国家形成の重要な時期に活字化され、広く読まれるようになった事実は、このプロセスを象徴している 4 。本書は、江戸の武士だけでなく、近代日本の国民にとっても、「武士道」を学ぶための教科書として機能したのである。

第四章:江戸期の類書との比較考察

『明良洪範』の独自性をより明確にするため、本章では、同時代に成立した他の主要な武家関連書籍と比較考察を行う。特に、同じ逸話集である『常山紀談』と、幕府の公式史書である『武徳編年集成』との対比は、本書の性格を浮き彫りにする上で有効である。

|

書名 |

編者 |

成立年代 |

主な内容・特徴 |

史料的価値・目的 |

|

明良洪範 |

真田増誉 |

江戸中期(18世紀初頭) |

徳川家・諸大名の言行録。教訓的・道徳的側面が強い。甲州流兵学の影響。 |

中(当時の武士の価値観・歴史認識を知る上で貴重)。武士の自己教育が目的。 |

|

常山紀談 |

湯浅常山 |

江戸中期(1739年頃) |

戦国武将の武勇伝が中心。簡潔な和文で臨場感がある。儒学的思想。 |

中(同上)。武士の勇猛な精神の鼓舞が目的。 |

|

武徳編年集成 |

木村高敦 |

江戸中期(1741年) |

徳川家康の一代記。幕府の公式見解に基づく編年体の正史。 |

高(幕府の公式記録として一次史料に近い価値を持つ)。徳川支配の正統性確立が目的。 |

第一節:『常山紀談』との対比―「徳」と「武」

『常山紀談』は、備前岡山藩に仕えた儒学者・湯浅常山によって編纂された逸話集であり、『明良洪範』としばしば比較される代表的な書物である 37 。しかし、両者の間には明確な性格の違いが存在する。『常山紀談』は、その収録する逸話の多くが戦場における武勇伝や豪快なエピソードに焦点を当てており、武士の「武」の側面を強く鼓舞することを意図している 37 。その簡潔で躍動感のある和文体は、読者に戦国の臨場感を伝え、武士としての勇猛な精神を呼び覚ます効果を持つ。

これに対して『明良洪範』は、武勇伝も収録しつつ、それ以上に主君への忠実な諫言、領民を慈しむ仁政、日常における倹約の心得、家臣団をまとめるための知恵といった、武士の「徳」の側面を重視する逸話が数多く含まれている。これは、編者である真田増誉が、兵法家であると同時に仏道を修める僧侶であったという、その思想的背景を色濃く反映している。両書を比較することで、『常山紀談』が武士の理想を「武勇」に求めるのに対し、『明良洪範』は「武徳」、すなわち武勇と道徳が一体となった総合的な人格にそれを求めているという、志向性の違いが明確になる。

第二節:『武徳編年集成』との関係―「正史」と「逸話」

『武徳編年集成』は、八代将軍徳川吉宗の命により、幕臣の木村高敦が編纂した徳川家康の一代記である 18 。これは寛保元年(1741年)に将軍へ献上されたものであり、その内容は幕府の公式な歴史観を反映した、編年体の「正史」としての性格を持つ 19 。その目的は、徳川家の創業の過程を詳細に記録し、その支配の正統性を内外に示すことにあった。

一方、『明良洪範』は、特定の編年史観に縛られることなく、様々な人物の逸話をテーマごとに(あるいは緩やかに)集めたものであり、より自由な立場で武士の多様な生き様を描き出している。その目的は、国家の正統性を語ることではなく、個々の武士が日々の生活の中で参照すべき教訓を提供することにあった。

このように、『武徳編年集成』が国家の視点から編まれた「公的な歴史」であるのに対し、『明良洪範』は個人の修養を目的とした「私的な教訓書」であったと言える。両者は、対立するものではなく、むしろ公的な歴史観と私的な道徳観という形で、泰平の世における武士の精神的世界を支える、相互補完的な役割を果たしていたと見ることができるだろう。

結論:『明良洪範』が映し出す「記憶された戦国」

本報告書を通じて行ってきた多角的な分析を総括すると、『明良洪範』は、戦国時代の歴史をありのままに伝える客観的な記録ではなく、江戸時代中期という泰平の世に生きた武士階級が、自らのアイデンティティと行動規範を確立するために、過去の記憶を取捨選択し、理想化し、そして教訓として再構築した「記憶の結晶」であると結論付けられる。

本書に描かれた徳川家康、豊臣秀吉、あるいは加藤嘉明や前田利家といった戦国武将たちは、もはや単なる歴史上の人物ではない。彼らは、戦乱を知らず官僚として生きる江戸の武士たちにとって、「かくあるべき」理想の君主像、理想の家臣像、そして理想の人間像を投影したアバター(分身)として機能していた。彼らの言行録は、日々の職務における判断の指針となり、人間関係の潤滑油となり、そして何よりも、自らが「武士」であることの誇りを再確認するための精神的な支柱となったのである。

一方で、本書は理想論に終始することなく、「浪人合力の事」のような逸話を通じて、泰平の世がもたらす武士道の形骸化や社会の矛盾にも鋭い眼差しを向けている。この批評性こそが、本書を単なる美談集以上の深みを持つ書物たらしめている。

したがって、『明良洪範』の真の価値は、収録された逸話の史実性を探求することにあるのではない。むしろ、一つの時代が、いかにして自らの過去と向き合い、それを解釈し、未来への教訓を紡ぎだそうとしたかという、人間の精神活動の壮大な軌跡を読み解くことにある。本書は、「戦国時代という視点」で読むべき書物であると同時に、それ以上に「江戸時代という視点」から読まれるべき、近世日本の思想史を物語る極めて貴重な文化遺産なのである。

引用文献

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E8%89%AF%E6%B4%AA%E7%AF%84-1210782#:~:text=%E6%B1%9F%E6%88%B8%E4%B8%AD%E6%9C%9F%E6%88%90%E7%AB%8B%E3%81%AE%E9%80%B8%E8%A9%B1,%E4%BF%97%E5%A7%93%E7%9C%9F%E7%94%B0%EF%BC%89%E3%81%AE%E8%91%97%E3%80%82

- 明良洪範(めいりょうこうはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E8%89%AF%E6%B4%AA%E7%AF%84-1210782

- 明良洪範 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100089461/

- 明良洪範 : 25巻 続篇15巻 (国書刊行会刊行書) | NDLサーチ | 国立国会 ... https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000039-I990298

- 明良洪範 23巻,続編10巻 | 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00011268

- 明良洪範 全 (真田 増誉 述) / 古本 - 日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=1944532

- [ID:9395] 明良洪範 全 : 資料情報 | 清張蔵書 | 北九州市立松本 https://jmapps.ne.jp/seicho_zosho/det.html?data_id=9395

- 二条城会見 - 明良洪範(めいりょうこうはん) [請求番号 - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/ieyasu/contents5_02/02/

- 聖輪寺|渋谷区千駄ヶ谷にある真言宗豊山派寺院、御府内八十八ヶ所霊場 - 猫の足あと https://tesshow.jp/shibuya/temple_sendagaya_seirin.html

- 聖輪寺墓苑(渋谷区)の費用・口コミ・アクセス - いいお墓 https://www.e-ohaka.com/detail/id1346471132-706302.html

- 武田信玄と『甲陽軍鑑』 - 印刷博物館 https://www.printing-museum.org/etc/pnews/08301.php

- 甲州流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E5%B7%9E%E6%B5%81

- 甲州流 - 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/archivesexhibition/AW16bugeitaiiku/02.pdf

- 武士道と儒教 - お茶の水女子大学教育・研究成果コレクション “TeaPot” https://teapot.lib.ocha.ac.jp/record/7540/files/37_171-177.pdf

- 儒教思想の日本への影響 - 在青島日本国総領事館 https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/jp/publicrelations/index_150917.html

- 武士道とは何なのか? 時代によって全く違う武士の性質 https://rensei-kan.com/blog/%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E9%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/

- 『貞享書上』考 - CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282763058482944

- 木村高敦(きむら たかあつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%A8%E6%9D%91%E9%AB%98%E6%95%A6-1070401

- 秀吉への臣従|徳川家康ー将軍家蔵書からみるその生涯ー - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/ieyasu/contents2_03/02/

- 第7回郷土資料展『愛知の歴史人物(戦国武将) 徳川家康展』 https://www.aichi-pref-library.jp/s005/about/area/010/070/20250320113030.html

- 徳川家康の名言・逸話40選 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/254

- 本多正信ってどんな人? 名言や逸話からその人物像に迫る - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/810

- Blog Archive » 初代柳川藩主・立花宗茂はいつから“西国無双”となったのか http://www.tachibana-museum.jp/blog/?p=14878

- 随筆『明良洪範』において、豊臣秀頼の身長は6尺5寸(約197cm) - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/episodes/view/5

- 「豊臣秀頼は本当に秀吉の実子だったのか」女性に囲まれていた秀吉が50代になって急に子宝に恵まれる不思議 | PRESIDENT WOMAN Online(プレジデント ウーマン オンライン) | “女性リーダーをつくる” https://president.jp/articles/-/73718

- 「豊臣秀頼は本当に秀吉の実子だったのか」女性に囲まれていた秀吉が50代になって急に子宝に恵まれる不思議【2023編集部セレクション】 豊臣家最大の謎を解く鍵は直筆の手紙にある - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/83220?page=1

- 加藤嘉明 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E5%98%89%E6%98%8E

- 前田利家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%94%B0%E5%88%A9%E5%AE%B6

- 前田利家とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%89%8D%E7%94%B0%E5%88%A9%E5%AE%B6

- 津藩祖 藤堂高虎 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/sp/contents/1001000011267/index.html

- 藤堂高虎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%A0%82%E9%AB%98%E8%99%8E

- 真紅として頭のなかで着色される。 - HERMES-IR http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/30777/shomotsu0002301500.pdf

- 武将感状記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%B0%86%E6%84%9F%E7%8A%B6%E8%A8%98

- 甲賀古士その1 島原の乱 - 忍びの館の忍者コラム https://ninja-yakata.hatenablog.com/entry/2016/01/08/210000

- 新渡戸稲造はどんな人?その生涯と日本人のバイブル『武士道』を解説! https://life-and-mind.com/nitobe-inazo-50194

- 《特別寄稿》新渡戸稲造『武士道』から=日本文化の精神性を学ぶ=サンパウロ市ヴィラカロン在住 毛利律子 | 南米の鼓動をキャッチ! ブラジル日報 https://brasilnippou.com/ja/articles/230106-41colonia

- 常山紀談 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E5%B1%B1%E7%B4%80%E8%AB%87

- 【中上級者向け】戦国武将の逸話集を読むには《常山紀談、名将言行録、明良洪範…》 https://moriishi.com/entry/sengoku-itsuwashuu/