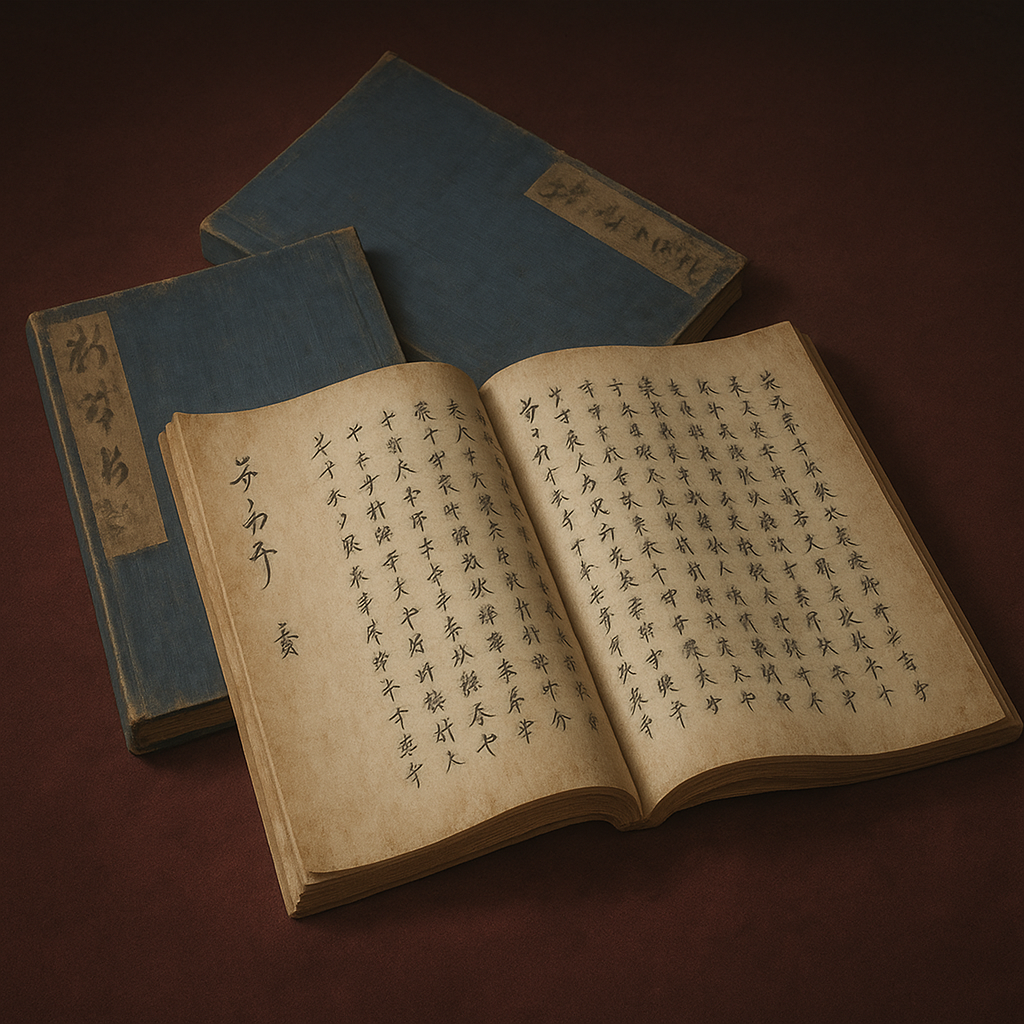

春秋左氏伝

『春秋左氏伝』は春秋時代の興亡を描く歴史書。戦国武将は生存戦略の教科書とし、大義名分や外交術を学んだ。徳川家康は出版で普及させ、武士道形成に影響。

『春秋左氏伝』と戦国時代 ― 覇者たちが学んだ生存と統治の経典

序章:なぜ戦国武将は『春秋左氏伝』を読んだのか

日本の戦国時代、すなわち15世紀後半から17世紀初頭にかけての百数十年は、既存の権威が崩壊し、武力と才覚のみが己の運命を決定づける未曾有の乱世であった。この時代を生きた武将たちが、なぜ1000年以上も昔の古代中国で編まれた歴史書『春秋左氏伝』(以下、『左氏伝』)に深く傾倒したのか。その理由は、単なる知的遊戯や異国趣味に留まるものではない。彼らは、自らが生きる下剋上の現実と驚くほど酷似した状況下での生存と勝利のための実践的指針を、この書物の中に切実に求めていたのである。

乱世という共通項:春秋時代と戦国時代の構造的類似性

『左氏伝』が描く春秋時代(紀元前770年-紀元前403年)は、周王朝の権威が失墜し、各地の諸侯が「尊王攘夷」を名目としながらも実力で覇を競った時代である 1 。これは、室町幕府の権威が地に堕ち、守護大名やその家臣、あるいは国人といった新興勢力が実力で領国を切り拓いた日本の戦国時代と、その権力構造において著しい類似性を持つ。この時代背景の共鳴こそが、戦国武将にとって『左氏伝』を遠い過去の物語ではなく、自らの境遇を映し出す「鏡」として読むことを可能にした。両時代ともに、旧来の権威(周王・将軍)に代わる新たな秩序の形成が国家的な課題であった。この新秩序の正当性をいかにして確保し、万人に認めさせるかという統治者の根源的な問いに対し、『左氏伝』は「大義名分」という強力な論理的武器を提供したのである。

単なる教養を超えて:生存戦略の教科書としての漢籍

戦国時代において、漢籍の素養は武将の政治力や指導力を培うための必須教養と見なされていた 2 。特に『春秋』を含む儒教の経典群「五経」は、指導者層が修めるべき最高レベルの書物と位置づけられていた 3 。しかし、その価値は文化的な装飾品としての意味合いを遥かに超える。『左氏伝』が詳述する国家間の外交交渉、軍事戦略、権謀術数は、明日の戦いを生き抜くための具体的な事例集であり、敵を欺き、味方を結束させ、民を治めるための実践的な知恵の宝庫であった 1 。それは、観念的な道徳論ではなく、血肉の通った人間ドラマを通じて、権力闘争の本質を赤裸々に描き出す、究極のケーススタディだったのである。

以下の比較対照表は、戦国武将たちが『左氏伝』の世界に自らの姿を重ね合わせたであろう構造的類似点を明確に示している。

|

項目 |

中国・春秋時代 |

日本・戦国時代 |

『左氏伝』との接続点 |

|

最高権威 |

周王朝の権威失墜、「尊王攘夷」の形骸化 |

室町幕府の権威失墜、天皇の権威の利用 |

「覇者」がいかにして名目上の権威を利用し実利を得るかの実例 |

|

主要勢力 |

諸侯(公)が独立し、覇を競う |

守護、国人、戦国大名が実力で台頭 |

晋、楚、斉などの大国の興亡史が、織田、毛利、武田らの争いの参考となる |

|

社会風潮 |

封建秩序の崩壊、実力主義、「下剋上」 |

守護代が守護を、家臣が主君を凌駕、「下剋上」 |

君主弑逆や権力簒奪の事例と、その正当化の論理(大義名分) |

|

外交関係 |

合従連衡、会盟、欺瞞、婚姻政策 |

同盟、裏切り、外交僧による交渉、政略結婚 |

国家間の複雑な駆け引き、弁論術、盟約の重要性と脆さ |

|

戦争目的 |

領土拡大、覇権の確立 |

領国拡大、天下統一 |

城濮の戦いなど、戦略・戦術・外交が一体となった総力戦の記録 |

この表が示すように、『左氏伝』は戦国武将にとって、単なる古典籍ではなく、同時代の喫緊の課題を解決するための、極めて実践的な手引書であった。本報告書では、この視点に基づき、『左氏伝』の内容を解体し、それが戦国時代の日本でいかに受容され、武将たちの思考と行動に影響を与えたかを多角的に分析する。

第一部:『春秋左氏伝』の解体 ― 戦国武将が向き合った「知」の源泉

戦国武将たちが『左氏伝』から何を学び取ったのかを理解するためには、まずこの書物自体の構造と内容、そしてその思想的特徴を深く掘り下げる必要がある。彼らが向き合ったのは、単なる年代記ではなく、人間の欲望と理性が渦巻く、壮大な歴史叙事詩であった。

成立と構成の謎:歴史書か、経書か

『左氏伝』は、儒教の祖である孔子が編纂したとされる魯国の年代記『春秋』の代表的な注釈書(伝)の一つとされている 1 。しかし、その内容は『春秋』本文の簡潔な記述を補うに留まらず、しばしば本文とは無関係な詳細な記事を数多く含んでおり、単なる注釈書の枠を超えた一大歴史物語としての性格を強く有している 1 。

伝統的に、作者は孔子と同時代の魯国の太史(公式記録官)であった左丘明とされるが、これは伝説の域を出ず、現代の研究では、下剋上の風潮が強まった戦国時代(紀元前403年-紀元前221年)に、魏や韓といった国で成立したとする説が有力である 1 。この成立背景自体が、本書が単なる過去の記録ではなく、まさに乱世を生きる人々の視点で編纂された書物であることを示唆しており、日本の戦国武将が強く共感する素地となった。

後世、南宋の儒学者・朱熹が「左伝は史学、公羊・穀梁は経学」と評したように、『左氏伝』の最大の価値は、道徳的な解釈(経学)よりも、具体的な歴史的事実の克明な記述(史学)に重きが置かれている点にある 1 。観念論よりも実利を重んじる戦国武将たちにとって、この即物的な歴史叙述こそが、彼らの心を捉えて離さなかった要因であろう。

描かれた世界:権謀術数渦巻く人間ドラマの宝庫

『左氏伝』は、魯国の隠公元年(紀元前722年)から哀公二十七年(紀元前468年)に至る約250年間の歴史を、編年体(年代順)で記述している 1 。その記述は、国家間の興亡というマクロな視点に留まらない。君主、卿、大夫といった貴族階級から、策士、将軍、さらには歴史の鍵を握る女性たちまで、多彩な人物群像が生き生きと描かれ、彼らの成功と失敗の物語は、武将たちにとって人間学の深遠な教科書となった 6 。

特に、戦争に関する記述は詳細を極める。単なる戦闘の経過報告ではなく、開戦に至るまでの外交的経緯、両軍の将軍による戦術の応酬、そして戦後の講和処理までが一体の物語として描かれており、総合的な戦略研究の資料として比類なき価値を持っていた 1 。城濮の戦いのような天下分け目の大会戦から、小規模な国境紛争に至るまで、そこには勝利の法則と敗北の原因が満ち溢れていた。

核心をなす思想:乱世を律する行動原理

『左氏伝』は、単なる事実の羅列ではない。その叙述の背後には、乱世をいかに生き抜き、いかに治めるべきかという、一貫した思想が流れている。

- 「礼」と「信」の重要性 : 秩序が崩壊した時代であるからこそ、『左氏伝』は社会規範や儀礼を意味する「礼」の重要性を繰り返し説く 7 。たとえ強国であっても礼を失えば内外の信望を失い、やがては滅びるという教訓は、武将たちに自制の必要性と、統治の正当性の源泉がどこにあるかを意識させた。春秋時代屈指の名宰相・管仲が天寿を全うできた理由として、高位に上っても礼儀を忘れなかったことが挙げられており、これは武将たちにとって理想的な処世術として映ったであろう 6 。

- 「大義名分」の構築 : 行動の正当性、すなわち「大義名分」をいかにして構築するかは、乱世の指導者にとって死活問題である。『左氏伝』は、そのための論理と実例の宝庫であった。「大義親を滅す」という故事は、国家の大義の前には肉親の情すら断ち切るべきであるという、非情なまでの公的倫理を示している 8 。戦国武将たちは、自らの軍事行動を「幕府に背く逆賊を討つ」「天下を静謐にする」といった大義名分で正当化するために、『左氏伝』の論理を援用した可能性は極めて高い。

- 外交と弁論術 : 国家の存亡が、外交使節の弁舌一つにかかる場面が数多く描かれる。言葉を武器として敵国を屈服させ、あるいは同盟を結ぶ弁論の技術は、安国寺恵瓊のような外交僧を通じて敵対勢力と頻繁に交渉せねばならなかった武将たちにとって、極めて実践的な手本であった 9 。

- 統治の要諦 : 『左氏伝』には、為政者の心構えに関する数多くの教訓が散りばめられている。「寛猛相済う」(寛容と厳格を適切に両立させる)という言葉 8 や、鄭の名宰相・子産が語ったとされる「水は懦弱なり」(善政だけでは民は為政者を侮るようになり、時には厳しい法も必要である)という思想 10 は、アメとムチを使い分ける統治術の要諦を示す。これは、領国経営において一揆などで抵抗する民衆を治めなければならなかった武将にとって、重要な指針となった。

『左氏伝』は、このように多様な価値観を内包している。ある場面では儒教的な「礼」や「信」を絶対的な徳目として称揚する一方で、別の場面では非情な謀略や裏切りが成功する現実を淡々と描き出す。この一見矛盾した多面性こそが、戦国武将にとって本書を比類なき価値あるものとした。彼らは、自らの置かれた状況に応じて、この書物から必要な思想を選択的に引き出し、利用することができたのである。領国を安定させたい時には「礼」の重要性を説き、敵を討つ大義名分が必要な時には復讐の正当性を語る部分を援用する。そして、謀略を練る際には、数々の策略の事例を参考にする。すなわち、『左氏伝』は固定的なイデオロギーとして受容されたのではなく、自らの行動を正当化し、戦略を練るための、極めて柔軟で実用的な「思想の武器庫」として機能した。その多面性こそが、この書物が乱世の指導者たちに愛された最大の理由であったと言えるだろう。

第二部:戦国武将と漢籍教養 ― 『春秋左氏伝』受容の土壌

『春秋左氏伝』のような高度で難解な漢籍が、いかにして戦国の武人たちの間に浸透し、受容されるに至ったのか。その背景には、武力だけでなく知性が統治能力と直結した時代の要請と、その知を伝達する媒介者たちの存在、そして技術革新があった。

武将の必須教養:なぜ「学び」が統治能力と直結したのか

戦国時代において、最も高い教養を身につけていたのは、寺院に属する僧侶たちであった。彼らは、漢文で書かれた書物、すなわち漢籍を読解する能力をほぼ独占しており、武将の子弟教育を担うことも少なくなかった 11 。漢籍は、単なる知識の集積ではなく、「大人の教養書」として、そこには為政者としてのあるべき姿や理想主義的な理念が含まれていた 2 。これは、武力のみで領国を切り従えるだけでは、長期的な統治は不可能であるという現実を反映している。領民を納得させ、家臣を心服させるための統治理念、すなわち「なぜ汝が支配者たるにふさわしいのか」という問いへの答えを、武将たちは漢籍の中に求めたのである。

特に「四書五経」は、武将の政治力やリーダーシップを培うための修養の書として、極めて重要な位置を占めていた 3 。武力(武)と学問(文)の両立を目指す「文武両道」は、理想的な武将像とされ、学問をおろそかにすることは、為政者としての資質を欠くことと同義と見なされ始めていた。

知の伝達者たち:禅僧、公家が果たした役割

こうした高度な知識は、専門的な媒介者なしには武将たちに届かなかった。その中心的な役割を担ったのが、禅僧である。

- 禅僧の役割 : 禅僧は、漢籍の深い知識を持つだけでなく、しばしば大名に仕える外交僧(使僧)として、敵陣との交渉という政治の最前線で活躍した 9 。彼らは、『左氏伝』に描かれるような弁論術や外交戦略を、書物上の知識としてだけでなく、現実の政治課題を解決するための実践的な技術として体得していた。徳川家康の幼少期の教育係であった臨済宗の僧、太原雪斎はその代表的な例である 12 。彼らは、漢籍の抽象的な知識を、現実の政治に適用可能な形に翻訳する、不可欠な媒介者であった。

- 書籍の流通と技術革新 : 知識の普及には、書物そのものの流通が不可欠である。鎌倉時代から室町時代にかけては、京都や鎌倉の五山(格式の高い禅宗寺院)の禅僧たちによって、漢籍の出版(五山版)が行われた 13 。当初は仏典が中心であったが、次第に禅僧自身の教養のために、仏書以外の漢籍(外典)も含まれるようになった 14 。これにより、従来は高価な写本でしか手に入らなかった漢籍が、限定的ではあるが武士階級にも流通する基盤が整えられた。

この流れを決定的に加速させたのが、技術革新であった。豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)の際、日本にもたらされた朝鮮の金属活字印刷技術は、日本の出版文化に革命をもたらした 14 。徳川家康をはじめとする為政者は、この新技術の重要性を即座に理解し、自ら出版事業(古活字版)を推進した 12 。この事業により、それまで公家や一部の博士家といった特権階級の書庫に秘蔵されていた貴重な古典籍が、広く武士階級へと解放される道が開かれたのである 14 。

学習の実際:武将たちはいかにして難解な漢籍を学んだか

もちろん、すべての武将が漢詩文を自在に読み書きできたわけではない。例えば、天下人となった徳川家康自身も、必ずしも漢文の読み書きを得意としたわけではなかった。しかし、彼は「漢文の力」、すなわち古典に記された知恵が持つ戦略的価値を誰よりも深く理解していた 16 。

武将たちの学習は、教育係の僧侶などから直接講義を受ける形式が主であったと考えられる。重要な箇所を抜き書きし、それを繰り返し音読して暗記する方法も一般的であった。後世の人物ではあるが、福澤諭吉が『左氏伝』全巻を11回も通読し、興味深い箇所はすべて暗記していたと自伝で述べていることは 1 、当時の知識人たちの学習法を類推する上で示唆に富む。

また、漢籍の知識は、書斎の中だけの閉じたものではなかった。大名たちが主催する連歌会などの文化的・社交的な場においても、古典の知識は必須の教養であった 3 。漢籍の故事を適切に引用できるかどうかが、その武将の「格」や教養の深さを示す重要な指標だったのである。

戦国時代における漢籍の受容は、単なる文化的な流行ではなかった。それは、より深い次元で進行した、必然的な歴史の力学の結果であった。まず、絶え間ない戦争と複雑な外交交渉という時代状況が、漢籍に含まれる戦略論、統治論、そして行動を正当化するための論理といった「実用的な知」への需要を爆発的に増大させた。知識は、平時の教養から、国家存亡をかけた「兵器」へとその意味合いを劇的に変えたのである。

まさにその需要が頂点に達したタイミングで、朝鮮半島から活字印刷という画期的な「大量生産・普及技術」がもたらされた 14 。そして、徳川家康のような、知識の軍事的価値を敗戦の経験から痛感し(三方ヶ原の合戦で武田信玄の兵法を学んだ経験など 16 )、かつ新技術を導入する政治力と財力を持つ覇者が登場した 12 。

この「需要の爆発」「供給の革新」、そして「キープレイヤーの登場」という三つの要素が奇跡的に交差したことにより、『左氏伝』のような高度な知識体系は、一部の専門家(僧侶など)の独占物から、新たな時代を担う指導者層が共有する戦略的資産へと劇的な転換を遂げた。これは、日本の知性史における一種の産業革命であったと言っても過言ではない。

第三部:鏡として、武器としての『春秋左氏伝』 ― 戦国時代における多角的分析

『春秋左氏伝』の具体的な記述は、戦国時代の政治、外交、軍事のあらゆる場面で、武将たちの思考の枠組みとなり、行動の指針となった。彼らはこの書物を、過去を映す「鏡」として自らの状況を客観視し、未来を切り拓くための「武器」としてその論理を駆使したのである。

覇者の論理:「覇道」と「王道」の相克

『左氏伝』が描く世界は、儒教的な理想である仁徳による統治(王道)を掲げながらも、現実には武力と策略による支配(覇道)が横行する、矛盾に満ちたものである 17 。この「覇道」と「王道」の相克は、まさに戦国武将たちが直面した現実そのものであった。例えば、天下統一を掲げ(王道)、室町幕府を再興するという大義名分を立てながらも、目的のためには比叡山焼き討ちのような苛烈な手段も辞さなかった織田信長の姿は、春秋時代の覇者たちの行動と色濃く重なる。

信長や秀吉のような天下人は、自らを旧来の権威を打ち破る新たな「覇者」と位置づけ、その行動を正当化するために、『左氏伝』に描かれる覇者たちの前例を意識した可能性が高い。特に、楚の荘王が周の王都の近くで、王位の象徴である鼎の重さを尋ねたという「鼎の軽重を問う」の故事 8 は、既存の権威の実力を疑い、それに挑戦する者の野心を象徴する言葉として、彼らの行動原理を的確に表現している。

統治の経典:国家経営と人材登用

領国を平定した後、武将たちは統治者として、国家経営という新たな課題に直面した。一揆を繰り返す民衆、隙あらば裏切ろうとする家臣団をいかにして治めるか。この問いに対し、『左氏伝』は数多くの指針を提供した。「信賞必罰」の徹底や、民衆を慈しむ「仁政」の理念 10 は、安定した統治を実現するための基本原則として、彼らの政策に影響を与えたであろう。

また、乱世においては、優秀な人材の確保が国家の存亡を左右する。『左氏伝』にある「良禽は木を択んで棲む」(優れた鳥は、棲むべき木を選ぶ)という故事 8 は、有能な人物は優れた主君を選ぶという、人材登用の本質を突いている。徳川家康が、宿敵であった武田家が滅亡した後、その有能な遺臣団を積極的に登用し、自らの家臣団に組み込んだ政策 16 は、まさにこの故事の実践例と言える。彼は、過去の怨恨よりも将来の実利を重んじ、人材という最も重要な経営資源を確保することの重要性を深く理解していた。

外交戦略の宝庫:同盟、裏切り、交渉術

戦国時代は、一国だけでは生き残れない、複雑な同盟と敵対関係の時代であった。『左氏伝』は、こうした国家間の力学を読み解くための、豊富な事例と格言に満ちている。

- 「唇亡びて歯寒し」 : 隣接し、利害を共にする一方が滅びれば、他方もまた危険に晒されるという、地政学の基本原則を示す故事である 8 。かつて武田、今川、北条が結んだ三国同盟や、織田信長に対する包囲網など、戦国時代の複雑な同盟・敵対関係を分析する上で、この故事は極めて重要な視点を提供する。

- 「城下の盟」 : 敵に城都を包囲され、屈辱的な講和を結ばざるを得ない状況を指す言葉である 8 。武将たちは、このような最悪の事態を避けるため、あるいは逆に敵にこの状況を強いるために、外交と軍事を巧みに組み合わせた総力戦を展開した。

- 「風馬牛」 : 「互いに全く関係がない」という意味で使われるが、元々は、たとえ遠く離れていても、発情期の牛馬が互いに引き合うことはないほど、国境線が明確であるという文脈で使われた言葉である 8 。このような一見無関係に見せかけて相手を牽制する外交的レトリックは、丁々発止のやり取りが求められた戦国の外交交渉において、有効な武器となったであろう。

軍事行動の正当化:「弔い合戦」に見る大義名分の活用

『左氏伝』は、君主が臣下に殺害された際の復讐戦など、軍事行動を正当化するための論理を豊富に提供する。戦国時代において、最も巧みにこの論理を活用したのが羽柴秀吉である。本能寺の変で主君・織田信長が明智光秀に討たれると、彼は即座に毛利氏と講和し、全軍を率いて京へと引き返した(中国大返し)。この時、彼が掲げたのが「主君の仇討ち」という、誰もが否定できない絶対的な大義名分であった。この正当性があったからこそ、彼は他の織田家重臣たちに先んじて光秀を討伐し、信長の後継者としての主導権を握ることができた。これはまさに、『左氏伝』的な大義名分の戦略的活用例と言える。

戦国武将たちは、『左氏伝』を単なる過去の記録として読んでいたわけではない。彼らは、人間の本性や国家間の力学には、時代を超えた普遍的なパターンが存在することを、自らの経験を通じて痛感していた。その上で『左氏伝』を読むとき、この書物は未来を予測し、リスクを管理するための、一種の「シミュレーション・ツール」として機能した。

例えば、ある大名と同盟を結ぶという意思決定に際し、武将は『左氏伝』に記録された無数の裏切りの事例を思い起こすことができた。これにより、「この同盟相手は、かつて同盟国を裏切った晋のようになる危険はないか?」「どのような条件を付け加え、人質を交換すれば、裏切りのリスクを低減できるか?」といった形で、未来に起こりうるリスクを仮想的に検討し、対策を講じることができたのである。

「臍を噛む」(後になって後悔しても、自分の臍を噛むことができないように、どうにもならない)という故事 19 は、目先の小さな利益に囚われ、長期的な視点を欠いた判断を下すことの危険性を教える。このような故事成語は、複雑な状況下での意思決定の際に、判断の誤りを防ぐための強力な戒めとして、彼らの心に刻み込まれていた。このように、『左氏伝』は様々な政治的・軍事的選択肢がどのような結果をもたらすかを示す動的なモデルとして機能し、武将たちが不確実な未来を生き抜くための羅針盤となったのである。

第四部:武将たちの肖像 ― 『春秋左氏伝』の影

『春秋左氏伝』が与えた影響は、具体的な武将たちの行動と思想の中に、より色濃く見出すことができる。特に、戦国時代の終焉と新たな秩序の構築を主導した人物たちにとって、この書物は単なる教養の源泉に留まらず、自己の行動を方向づける思想的支柱であった。

徳川家康:最大の読者にして実践者

徳川家康は、戦国武将の中でも屈指の読書家として知られ、特に国家統治に関する書物を熱心に学んだ 12 。彼が築いた江戸幕府の公式文庫である紅葉山文庫の蔵書において、漢籍が全体の65%以上を占めていた事実は 20 、彼の統治思想の根幹に中国古典、とりわけ儒教の経書があったことを物語っている。

家康の特筆すべき点は、知識を個人的な修養に留めず、それを新たな時代を築くための国家戦略にまで高めたことにある。彼が天下分け目の関ヶ原合戦の前年である慶長4年(1599年)から、活字印刷による出版事業(伏見版)を開始していたという事実は、極めて重要である 12 。これは、武力による天下統一と並行して、思想と文化による新たな秩序の構築を同時に進めるという、明確な国家構想があったことを示している 14 。この伏見版において、『春秋経伝集解』(『左氏伝』とその注釈を合わせた書物)が出版されたことは、家康がこの書物を新時代の武士たちが共有すべき必須の教養と位置づけていたことの何よりの証左である 14 。

家康が書物から学ぶことの重要性を痛感した原点には、若き日の苦い敗戦経験がある。三方ヶ原の合戦で武田信玄に生涯唯一の大敗を喫した後、家康は信玄の用いた兵法を徹底的に研究させた 16 。この経験は、敵からであっても謙虚に学ぶ姿勢と、書物の中に記された先人の知恵の価値を、彼の骨身に染み込ませたであろう。『左氏伝』に描かれる数々の英雄たちの成功譚と、それ以上に数多くの敗者たちの物語は、彼にとって自らを戒めるための「他山の石」となったに違いない。

最終的に家康が築いた江戸幕府の泰平は、武力のみによって支えられていたわけではない。その根底には、儒学、特に朱子学を幕府の正学として奨励し、身分秩序を重んじる思想があった 21 。この「礼」による秩序維持という理念は、『左氏伝』が繰り返し説く思想と軌を一にするものである 17 。家康は、百年にわたる戦乱の世を終わらせるためには、武力による支配だけでなく、人々が従うべき安定した社会規範と思想的支柱が不可欠であると、深く理解していたのである。

直江兼続と伊達政宗:知勇兼備の将に見る教養の光と影

家康だけでなく、同時代を生きた他の有力武将たちもまた、漢籍の教養を自らの武器としていた。

- 直江兼続 : 上杉景勝の宰相として、その高い教養を政治と外交の場で遺憾なく発揮した。彼が家康の挑発的な上洛要求に対して送ったとされる返書「直江状」は、漢籍の故事を巧みに引用しながら、家康の非を論理的かつ痛烈に批判する名文として知られる 22 。これは、彼の教養の深さが、単なる知識の蓄積ではなく、現実の政治闘争における鋭い武器となり得たことを示している。さらに、兼続は慶長12年(1607年)に木活字を用いて詩文集『文選』を刊行しており(直江版) 15 、家康同様、出版事業を通じた文治の重要性を認識していた、当代随一の知識人武将であった。

- 伊達政宗 : 「独眼竜」の異名で知られる勇将であると同時に、数多くの漢詩を創作した一流の文化人でもあった 23 。彼の作品には、中国文学や日本の古典文学に対する深い造詣が随所に見て取れる 24 。政宗にとって、こうした文化活動は単なる個人的な趣味ではなかった。それは、中央の公家や文化人たちと対等に渡り合い、自らの格を示すための重要な手段であり、東北の覇者という地理的なハンディキャップを克服するための高度な政治戦略でもあった 23 。

家康、兼続、政宗といった戦国時代後期の指導者たちにとって、漢籍の教養、とりわけ『左氏伝』に代表される古典の知識は、自らの「ブランド」を構築し、政治的資本を増大させるための極めて有効な手段であった。戦国時代も後期になると、単に戦が強いというだけでは天下は治められないという認識が指導者層の間で共有され始める。統治の正当性や、文化的な権威が、武力と同じか、それ以上に重要な要素となってくるのである。

漢詩を作ること(政宗)、名文をものすること(兼続)、そして古典籍を自ら出版すること(家康、兼続)。これらの行為はすべて、自らが持つ高度な教養と徳を、他の大名、朝廷、そして自らの家臣団といった他者に対して「可視化」する行為であった。これにより、「奥州の田舎武将」や「越後の成り上がり」ではなく、「天下を治めるに足る徳と知性を備えた人物」というブランドが構築される。伊達政宗が、東北という地理的コンプレックスを文化的な洗練さで補おうとしたのは、その最も分かりやすい例である 23 。

そして、この文化的な権威は、外交交渉を有利に進め、家臣の忠誠心を高め、あるいは朝廷から高い官位を得やすくするなど、具体的な政治的利益、すなわち「政治的資本」へと転換された。彼らにとって『左氏伝』を読むことは、内面的な修養であると同時に、極めて戦略的な自己演出(ブランディング)の一環であった。知性を誇示することが、武力と同等、あるいはそれ以上に重要な生存戦略となっていたのである。

第五部:戦国から江戸へ ― 『春秋左氏伝』が遺したもの

戦国時代を通じて武士階級に浸透した『春秋左氏伝』の思想は、一過性の流行に終わらなかった。それは、後の江戸時代の思想や文化、さらには現代の我々の言語に至るまで、永続的な影響を及ぼしている。戦国武将たちが実用的な知として学んだ教えは、泰平の世の新たな秩序の礎となったのである。

武士道の形成:山鹿素行の「士道」思想への影響

江戸時代初期の儒学者であり兵学者であった山鹿素行は、戦乱が終わり、武士が戦う機会を失った平時において、武士はいかにあるべきかという問いを突き詰めた。彼が提唱した「士道」は、武士の役割を、単なる戦闘者から、人民の模範となるべき「教養ある統治者階級」へと再定義する試みであった 26 。

素行の思想の根底には、儒教的な倫理観が深く横たわっている。『左氏伝』が繰り返し強調する「礼」や「信」、君臣・父子の道といった徳目は、素行が説く武士の職分、すなわち「主人に忠を尽くし、常に義を貫き、人格の向上に努める」という教えと深く共鳴する 27 。戦国時代に生存のための実学として読まれた『左氏伝』の思想が、江戸時代に入り、武士階級のアイデンティティを規定する倫理哲学へと昇華されていった過程がここに見られる。

特に、鄭の子産が語った「水は懦弱なり」のエピソードは、武士道の聖典の一つともされる『葉隠』にも引用されており 10 、『左氏伝』の具体的な思想が、武士道論の形成過程で直接的に参照されていたことを明確に示している。

近世儒学の源流:幕藩体制を支えるイデオロギー

江戸幕府が公式の学問(官学)として採用した朱子学は、『左氏伝』を含む儒教の経典群の解釈を、壮大な哲学的世界観の中に体系化したものである 21 。戦国武将たちが、自らの目的を達成するための実践的な知として学んだ『左氏伝』の思想は、江戸時代には、将軍を頂点とする幕藩体制の厳格な身分秩序を正当化し、維持するための、より体系的な国家イデオロギーへとその姿を変えた。

『左氏伝』が示す「富んで驕らざる者は鮮なし」(富貴な身分になって驕り高ぶらない者は稀である)といった人間観 21 は、武士階級に対して常に驕りを戒め、為政者としての自己規律を求める教えとして機能した。こうして、戦乱の世を勝ち抜くための「覇者の書」は、泰平の世を維持するための「統治者の書」へとその役割を変え、二百数十年にわたる江戸の平和を思想的な側面から支えたのである。

現代に生きる故事成語

『左氏伝』が遺したものは、高尚な思想だけではない。我々が現代の日本語で日常的に用いる数多くの故事成語が、この書物に由来している。

「鼎の軽重を問う」「食指が動く」「臍を噛む」「病膏肓に入る」「唇亡びて歯寒し」「風馬牛」など、枚挙にいとまがない 6 。これらの言葉が、2500年以上の時を超えて今なお生き続けているという事実は、『左氏伝』に描かれた人間社会の普遍的な機微や国家間の力学が、日本人の思考様式の中にいかに深く根付いているかを示している。

戦国武将たちもまた、これらの故事を引いて自らの戦略を語り、あるいは敵の行動を分析したであろう。複雑な状況を瞬時に理解し、他者に伝えるためのショートカットとして、故事成語は極めて有効なコミュニケーションツールであった。それは単なる言葉の飾りではなく、状況認識と意思決定を助ける分析のフレームワークそのものであった。以下の表は、主要な故事成語が戦国時代の文脈でどのように解釈され、応用されたかを例示するものである。

|

故事成語 |

本来の意味 |

戦国時代の文脈における解釈・応用例 |

|

鼎の軽重を問う |

相手の実力や権威を疑い、それに取って代わろうとする野心を示す 8 。 |

織田信長が足利義昭を奉じて上洛し、実質的に幕府の権力を掌握しようとした行動。 |

|

唇亡びて歯寒し |

隣接し利害を共にする一方が滅びれば、他方も危うくなること 8 。 |

武田信玄が今川氏を攻めたことで、北条氏との三国同盟が崩壊し、自らの背後を危険に晒したことへの教訓。 |

|

病膏肓に入る |

病気が重く、治療のしようがない状態。国家の腐敗が深刻なこと 8 。 |

末期の室町幕府や、内部対立で弱体化した大名家(例:上杉家の御館の乱)の状態を指す。 |

|

臍を噛む |

後で後悔しても取り返しがつかないこと 19 。 |

桶狭間の戦いにおける今川義元。油断して休息していたことで、取り返しのつかない敗北を喫した。 |

|

大義親を滅す |

国家の大義のためには、親兄弟の情をも断ち切ること 8 。 |

斎藤道三に対する子の義龍の反乱や、武田信玄の父・信虎追放など、下剋上を正当化する論理として援用されうる。 |

結論:乱世を生き抜くための普遍的叡智

本報告書で詳述したように、『春秋左氏伝』は日本の戦国武将にとって、単なる古代の歴史書ではなかった。それは、自らが直面する過酷な現実を映し出す「鏡」であり、政敵を打ち破り、国家を築き上げるための「武器」であった。春秋の覇者たちの成功と失敗の物語から、彼らは統治の正当性を担保する「大義名分」を学び、複雑な外交戦を勝ち抜く「交渉術」を盗み、そして何よりも、権力の本質と人間の業を深く洞察した。

徳川家康による出版事業は、この書物の価値が一個人の帝王学に留まらず、新たな時代を担う武士階級全体の共通教養となるべきだという、壮大な国家構想の現れであった。戦国から江戸へと続く思想の潮流の中で、『左氏伝』は武士道の形成に寄与し、近世日本の秩序の礎となったのである。この書物が放つ光は、乱世を生きる指導者たちが、いかにして過去の叡智から未来を切り拓くための実践的指針を汲み取ろうとしたか、その切実な知的格闘の様を、今に伝えている。それは、特定の時代や場所に限定されない、リーダーシップと国家経営に関する普遍的な叡智の記録でもあるのだ。

引用文献

- 春秋左氏伝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E7%A7%8B%E5%B7%A6%E6%B0%8F%E4%BC%9D

- 立命館大学名誉教授白川静氏 (24) | 日経新聞社「私の履歴書」 https://www.ritsumei.ac.jp/features/shirakawashizuka10/nikkei/rirekisyo24.html

- 戦国大名が『源氏物語』を読んだのはなぜ? 戦国武将と意外な読書の遍歴 | ダ・ヴィンチWeb https://ddnavi.com/article/d296965/a/

- 『春秋左氏傳』解題 https://www.shuiren.org/senshin/saden.htm

- 岩波文庫 春秋左氏伝〈上〉 - 紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784003321614

- 『春秋左氏伝 上』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/29589

- 左伝の説経について - kyushu - 九州大学 https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/18054/ctr005_p001.pdf

- 左氏伝の故事成語一覧 - 成句 - Weblio 辞書 https://www.weblio.jp/phrase/%E5%B7%A6%E6%B0%8F%E4%BC%9D_1

- 秀吉を魅了した天才外交官…安国寺恵瓊が辿った栄光と転落の生涯 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/237

- 名言名句 第二十六回 春秋左氏伝 水は懦弱なり。即ちこれに死する者多し - 言の葉庵 http://nobunsha.jp/meigen/post_98.html

- 戦国武将の家庭/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96774/

- 漢籍を収集し、活字をつくった「読書家」【徳川家康 逆転の後半生をひもとく】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1108599

- 歴史・漢籍 2 | 第一部 学ぶ ~古典の継承 - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/exhibit60/copy1/4rekishi_2.html

- 『春秋経伝集解』 - 明治大学図書館 http://www.lib.meiji.ac.jp/about/publication/toshonofu/kamitakaA02.pdf

- 『日本漢籍受容史: 日本文化の基層』(八木書店出版部) - 著者:髙田 宗平 - All Reviews https://allreviews.jp/review/5991

- 長文 11.4週 - 課題集 https://www.mori7.com/mine/iwa.php?yama=nnzu&tuki=11&syuu=4&tyoubunn=ruby

- 【春秋時代の全体像がわかる】中国古典『春秋左氏伝』 | アマチュア読者の楽しい読書生活 https://amateur-reader.com/chinese-classics-spring-and-autumn-classic/

- 兵営国家であり、その支柱となったのが兵学であった。「近 - HERMES-IR https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/26903/shomotsu0001700010.pdf

- No.4623【臍を噛む】『春秋左氏伝』|今日の四字熟語・故事成語 - 福島みんなのニュース http://fukushima-net.com/sites/meigen/5506

- 将軍のアーカイブズ - 紅葉山文庫とは - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/shogunnoarchives/momijiyama.html

- 江戸期近世教育と近代公教育の思想と哲学 - 和歌山信愛大学 https://www.wsu.ac.jp/cms/wp_shinai/wp-content/uploads/4_2020Bulletin_paper_KIMOTOt.pdf

- 【南魚沼・湯沢の魅力】直江兼続公伝世館(なおえかねつぐこうでんせいかん) - 新潟県 https://www.pref.niigata.lg.jp/site/minamiuonuma-miryoku/1297195238483.html

- 伊達政宗は漢詩・和歌・能にも頭抜けていた!?文化人としての政宗 https://sengoku-his.com/700

- 伊達政宗自筆扇面 | 近世 | 一関のあゆみ | 館蔵品 https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/museum/collection/det06.html

- DATE MASAMUNE(伊達政宗)s Chinese Poetry(漢詩) https://mue.repo.nii.ac.jp/record/245/files/%E4%BC%8A%E9%81%94%E6%94%BF%E5%AE%97%E6%BC%A2%E8%A9%A9%E6%A0%A1%E9%87%88.pdf

- 「山鹿素行から私が学んだこと」 http://www.kusw.ac.jp/wp-content/uploads/2012/12/ako_koen20121214.pdf

- 山鹿素行の「士道」が定義する、平和な時代の武士の職分 https://rensei-kan.com/blog/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E7%B4%A0%E8%A1%8C%E3%81%AE%E3%80%8C%E5%A3%AB%E9%81%93%E3%80%8D%E3%81%8C%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%81%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E3%81%AE%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%81%AB%E3%82%88/

- No.4594【禍福、門無し】『春秋左氏伝』|今日の四字熟語・故事成語 - 福島みんなのニュース http://fukushima-net.com/sites/meigen/5470