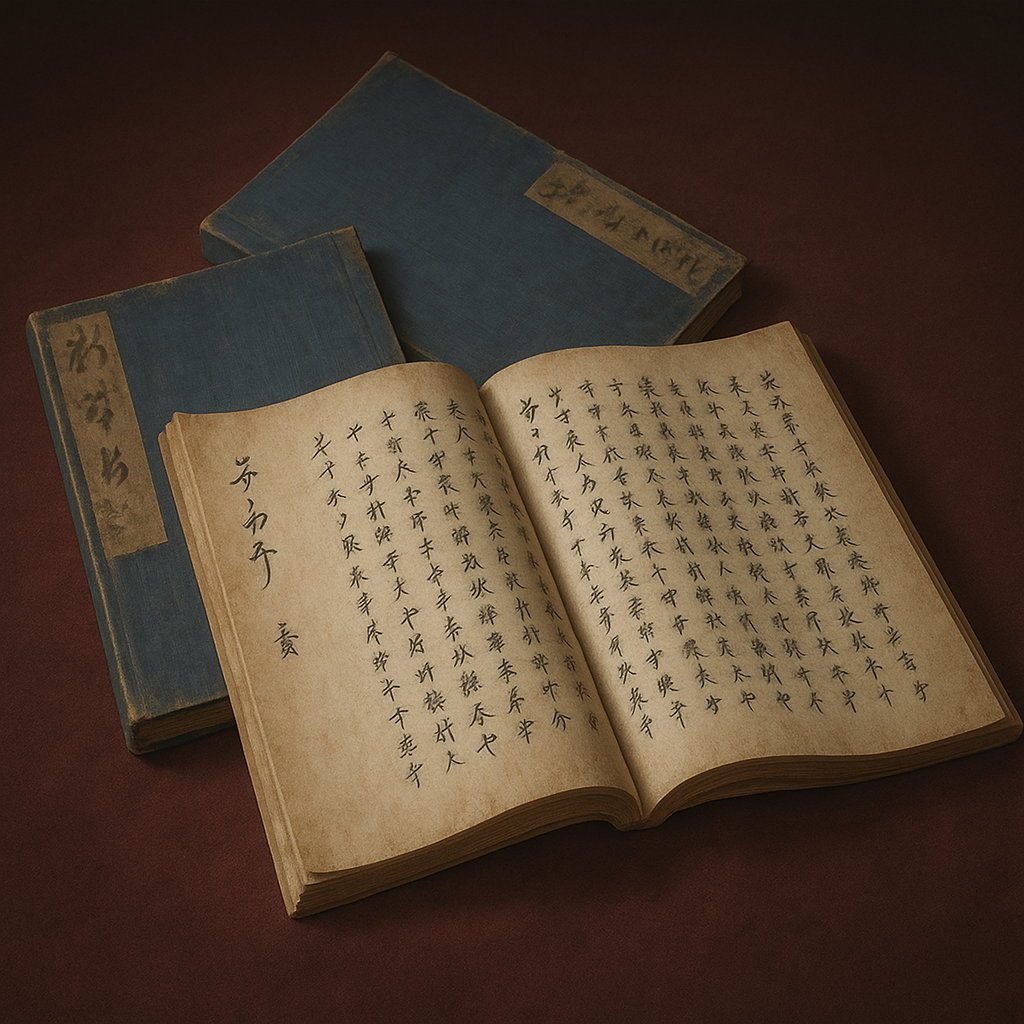

李衛公問対

『李衛公問対』は中国の兵法書で「武経七書」の一つ。戦国時代に日本へ伝来し、足利学校などで学ばれたが、実戦への影響は限定的だった。江戸時代に和刻本が出版され研究が進んだ。

日本の戦国時代における兵法書『李衛公問対』に関する調査報告

1. はじめに

1.1. 本報告の目的と調査範囲

本報告は、中国の兵法書『李衛公問対』が日本の戦国時代において、いかなる形で存在し、どの程度の影響を与えたのかを、現存する資料や研究成果に基づいて多角的に検証することを目的とする。調査範囲は、『李衛公問対』の成立から内容、日本への伝来、戦国時代から江戸初期における受容、そして現代における評価にまで及ぶ。特に、戦国時代の武将や兵法思想への具体的な影響の度合いを明らかにすることに焦点を当てる。

1.2. 兵法書『李衛公問対』の概要と武経七書における位置づけ

『李衛公問対』は、唐の太宗李世民と、その臣下で中国歴代の名将として名高い李靖(李衛公)が、兵法について問答を交わした形式で記述されたとされる中国の古典的兵法書である 1 。『唐太宗李衛公問対』あるいは『唐李問対』とも称される 1 。

中国においては、北宋の時代に『孫子』、『呉子』、『司馬法』、『尉繚子』、『三略』、『六韜』と共に「武経七書」の一つとして選定された 1 。これにより、『李衛公問対』は武官を養成するための重要な教科書群の一角を占めることとなり、その権威を高めた。「武経七書」という枠組みは、日本における兵法受容史を考察する上でも重要な意味を持つ。この権威ある選集に含まれたという事実は、『李衛公問対』が単独の兵法書としてのみならず、一群の重要古典としてのパッケージで日本に紹介され、学ばれた可能性を示唆している。個々の内容の特異性以上に、「武経七書」全体の権威が、日本における初期の受容を後押ししたと考えることができる。戦国武将や当時の知識人が兵法を学ぶ際、まず「武経七書」という体系に触れ、その一部として『李衛公問対』に接するという経路が想定されるのである。

2. 『李衛公問対』の成立と内容

2.1. 成立年代、編纂者、および諸説(偽書説を含む)

『李衛公問対』は、伝統的には唐の太宗と李靖の対話の記録とされてきた。しかし、近年の研究では、唐代末期から宋代にかけて、李靖の事績に詳しい何者かの手によって編纂されたと考えられているのが一般的である 1 。

さらに、宋代の阮逸による偽作であるという説も存在するが、これには異説もある 1 。この偽書説の存在は、本書の成立背景が一筋縄ではいかない複雑さを有していることを示している。もし偽作である、あるいは後代の編纂であるとするならば、本書の内容は単なる史実の忠実な記録ではなく、編纂された時代の兵学思想や、李靖という人物に対する後世の評価や伝説が色濃く投影された作品である可能性が高まる。この点は、日本の戦国時代の武将たちが本書を読んだ際に、これを太宗と李靖の直接の言葉として史実的に受け止めたのか、それとも後代の解釈や兵学思想が盛り込まれた一つの兵学文献として理解したのか、という受容のあり方にも影響を与え得たであろう。

2.2. 問答形式の構成と主要な議論

本書は、唐の太宗李世民が問いを発し、それに対して李靖が答えるという対話形式で全体が構成されている 1 。この問答を通じて、兵法の様々な側面が論じられる。

議論される内容は極めて多岐にわたる。具体的には、太公望の『六韜』、孫子、呉子、黄帝、司馬穰苴、張良、韓信、曹操、諸葛亮、馬隆といった中国歴代の著名な兵法家や将軍たちの兵法が取り上げられ、比較検討される 1 。さらには、李世民や李靖自身の戦術や戦略観についても言及がなされる。このように過去の多様な兵法や戦史を網羅的に論じる形式は、読者に対して兵法の歴史的な変遷と、状況に応じた多様な戦略オプションを提示する効果があったと考えられる。特定の兵法思想に偏ることなく、幅広い知識と比較検討の視点を提供することで、読者の柔軟な戦略的思考を促す教育的機能も果たし得たであろう。戦国武将がこの書に触れたならば、自らが置かれた状況や直面する敵に応じて、過去のどの事例や戦術が参考になるかを比較検討するための貴重な材料となった可能性がある。いわば、戦術の「カタログ」や「ケーススタディ集」としての役割も担っていたと推測できる。

2.3. 具体的な戦術論、統率論、人物評価論

『李衛公問対』で論じられる内容は、具体的な戦術から将帥の心得、さらには歴史上の人物評価にまで及ぶ。

戦術論 においては、歩兵、騎兵、戦車の効果的な運用法が議論される 1 。特に陣法に関しては詳細な記述が見られ、諸葛亮の「八陣の法」を参考にして李靖が創案したとされる「六花の陣」や、「五行の陣」といった具体的な陣形が論じられている 1 。ある資料によれば、本書の内容の約3割が、こうした八陣などの陣立てに関する話で占められているという 7 。また、『孫子』における「奇正虚実」といった難解な概念に関する解説も含まれており 7 、これは『孫子』の理解を深める上での補助的役割を果たした可能性がある。その他、戦争の目的と勝利の条件、戦争準備の重要性、戦場の地形や天候の活用、兵士の訓練方法と士気の維持、そして具体的な戦術の選択と運用といった、兵法の基本から応用までを幅広くカバーしている 4 。

「六花の陣」が諸葛亮の「八陣の法」を参考にしているという記述は、兵法が過去の知識の継承と、それに基づく創造的な発展の上に成り立つことを示している。これは読者に対し、古典学習の重要性と、それを自らの時代や状況に合わせて応用していくことの意義を暗に示していると言えるだろう。また、「奇正虚実」のような抽象度の高い概念に具体的な解説を試みている点は、『李衛公問対』が、より実践的な兵法書と、より理論的な兵法書の中間に位置づけられる可能性を示唆する。これにより、読者の兵法理解の段階的な深化を助けたかもしれない。

統率論・人物評価論 に関しては、歴代の将軍や宰相といった人物の功績や失敗を評価する形で、将帥が持つべき資質や心得、効果的な人材活用術などが示唆される 1 。特に、李靖自身の実戦経験に基づいた具体的な教訓や、兵法の背後にある哲学的側面も多く取り上げられている点は、本書の大きな特徴である 4 。

3. 『李衛公問対』の日本への伝来と受容

3.1. 日本への伝来時期と経路

『李衛公問対』が具体的にいつ、どのような経路で日本へ伝来したかを特定する直接的な史料は多くない。しかし、本書が「武経七書」の一つとして宋代に重視されたことを踏まえると、他の漢籍と同様に、宋代以降、日本と中国大陸との間を往来した禅僧や商人などを介して、他の漢籍と共に日本へもたらされたと考えるのが自然であろう 5 。平安時代末期から鎌倉時代にかけては日宋間の文化交流が活発であり、『孫子』など他の「武経七書」のいくつかは平安時代には既に日本で読まれていた記録があることから 5 、『李衛公問対』もこの流れの中で日本に到達した可能性が高い。ただし、その初期の受容度合いや具体的な伝播状況については、現時点では不明な点が多い。

日本における出版という観点では、文禄・慶長の役(1592年・1597年頃)に朝鮮から活字印刷術が伝来したこと 9 が、その後の和刻本出版の技術的な背景として重要である。

3.2. 「武経七書」としての日本における受容:足利学校など

中世日本の学問の中心地の一つであった足利学校では、「武経七書」が教材として用いられていたとされる 3 。足利学校の卒業生たちは、これらの漢籍を読みこなし、その知識を携えて各地の戦国大名家に軍師として招かれたという 3 。この事実は、『李衛公問対』を含む「武経七書」が、戦国時代の知識人層にとって重要な軍事的教養の一部であったことを示している。

足利学校が兵法教育の一拠点として機能し、「武経七書」をテキストとしていたのであれば、そこから輩出された人材を通じて、『李衛公問対』の知識も間接的に戦国大名やその周辺に伝播したと考えられる。しかしながら、『李衛公問対』が「武経七書」の中でどの程度の比重を占めていたのか、また、どの程度専門的に研究・講義されていたのかを具体的に示す史料は乏しい。軍師たちが総合的な兵学知識の一部として学んだ可能性が高いと推測される。

3.3. 慶長年間から寛永年間にかけての和刻本・古活字版

戦国時代が終焉を迎え、江戸幕府による新たな統治体制が確立されつつあった慶長年間から寛永年間にかけて、『李衛公問対』は日本国内で出版されるようになる。これは、同書が一定の評価を得て、武士階級の教養として、あるいは兵学研究の対象として認識され始めたことを示す重要な動きである。

慶長十一年版『武経七書』

特筆すべきは、徳川家康の命により、慶長十一年(1606年)に京都伏見の円光寺において、三要元佶らによって『武経七書』が木活字本(いわゆる伏見版)として刊行されたことである 4。この『武経七書』の中に『唐太宗李衛公問対』も収録されており、日本における『李衛公問対』のまとまった形での初期の出版事例として極めて重要である。国書データベースには、この慶長十一年跋を持つ『唐太宗李衛公問対』の存在が記録されており、四天王寺大学図書館所蔵本(書誌ID: 100442224)には朱点があり、『武経七書』中のものと同版であるとされている 12。また、近畿大学中央図書館が所蔵する伏見版『七書』(存四巻)にも『唐太宗李衛公問對』が含まれており、そこには江伯虎による序と、慶長十一年付けの元佶による跋が確認できる 11。

この時期に幕府主導で『武経七書』が刊行された背景には、新たな武士の時代の教養として、また統治術の一環としての兵学が重視されたことがあると考えられる。その選集に『李衛公問対』が含まれていたことは、少なくとも編纂者や家康周辺の知識人によって、学ぶべき価値のある兵法書と認識されていた証左と言えよう。

寛永年間における展開

慶長版の刊行後も、『李衛公問対』への関心は継続し、研究が進められたことを示す動きが寛永年間(1624年~1644年)に見られる。国文学研究資料館所蔵の芳野金陵旧蔵資料目録稿には、「武経七書(李衛公問対六巻・尉繚子五巻・黄石公三略三巻・闕呉子二巻・六韜六巻) 宋 闕名輯 寛永二十年覆慶長十一年徳川家康」という記述が見られる 15。これは、慶長十一年版を底本として寛永二十年(1643年)に覆刻された版が存在した可能性を示唆している。

さらに重要なのは、注釈書の出版である。南宋の施子美による『武経七書』の注釈書『施氏七書講義』のうち、『李衛公問対』に該当する部分は『施氏問対講義』(巻四十~四十二)として、豊雪斎道伴により寛永年間に出版された記録がある 16 。これは、単にテキストを読むだけでなく、その内容を深く理解し解釈しようとする学術的な動きが日本国内で起こっていたことを示している。市立米沢図書館には、金施子美撰の写本『施氏七書講義』四十二巻(十冊)が所蔵されており、これには『李衛公問対』の注釈が含まれている 19 。この写本は足利学校所蔵本の写しである可能性が指摘されており、筐底には「元禄十二年六月矢尾板三印改之」との記述があり、後代まで利用され、校訂が加えられていたことがわかる。

寛永年間に注釈書が出版されたという事実は、慶長版の刊行が一過性のものではなく、その後も継続的に研究対象とされ、兵学としての定着が見られたことを示している。これは、戦国時代の経験を踏まえつつ、新たな平和の時代における武士道や統治論を模索する中で、中国古典兵法への学術的関心が高まっていたことを反映している可能性がある。

表1:『李衛公問対』の主要な日本における版本と特徴

|

刊行年/成立年 |

書名/版種 |

編著者/出版者/関係者 |

所蔵機関例 (典拠参照) |

内容・特徴 |

典拠 (Snippets ID) |

|

慶長11年 (1606) |

武経七書 (伏見版) 内『唐太宗李衛公問対』 |

徳川家康(命)、三要元佶(跋) |

四天王寺大、近畿大中央図書館 |

木活字本。江伯虎序。朱点あり。日本における初期のまとまった出版。 |

4 |

|

寛永年間 (1624-44) |

施氏問対講義 (施氏七書講義 巻40-42) |

施子美(撰)、豊雪斎道伴(出版) |

(CiNii Books情報) |

『李衛公問対』の注釈書。日本における研究の進展を示す。 |

16 |

|

寛永20年 (1643) |

武経七書 (李衛公問対六巻などを含む) |

(宋 闕名輯)、(徳川家康 慶長十一年版の覆刻か) |

(国文学研究資料館 芳野金陵旧蔵) |

慶長版の覆刻の可能性。 |

15 |

|

(写本、元禄12年改訂) |

施氏七書講義 (42巻10冊、李衛公問対注釈含む) |

金施子美(撰)、(矢尾板三印 元禄十二年改之) |

市立米沢図書館 |

足利学校所蔵本写本の可能性。「米沢蔵書」印。 |

19 |

この表は、『李衛公問対』が日本でどのように出版・書写され、研究されてきたかの歴史的変遷を概観する上で価値がある。原典の出版から注釈書の出現への流れは、この兵法書に対する理解と研究が深化していったことを明確に示している。慶長十一年という戦国時代の直後の出版は、戦国末期の関心を反映しつつ、江戸初期の新たな学術的気運の現れとも解釈でき、その後の研究の基礎となった。

4. 戦国時代における『李衛公問対』の存在と影響

4.1. 戦国武将による兵法学習の実態と『武経七書』の役割

戦国時代は、絶え間ない戦乱の中で、武将たちが生き残りをかけて軍事能力の向上に努めた時代であった。彼らは実戦経験を重んじる一方で、中国伝来の兵法書を含む古典籍からも戦略や戦術を学ぼうとした 5 。その学習対象として、『武経七書』は重要な位置を占めていたと考えられる 3 。

しかし、『武経七書』に含まれる全ての書物が、戦国武将たちに等しく重視され、研究されたわけではなかったようである。例えば、武田信玄の弟であり、武田家の重臣でもあった武田信繁が著したとされる家訓『武田信繁家訓』(九十九箇条)には、『孫子』、『呉子』、『司馬法』、『三略』からの引用が散見されるものの、『李衛公問対』からの明確な引用は現在のところ指摘されていない 5 。この事実は、『武経七書』という権威ある選集の中でも、戦国武将の実践的なニーズや関心に応じて、特に重視される書物とそうでないものがあった可能性を示唆している。

戦国武将が『武経七書』に触れていたとしても、その全てを網羅的かつ均等に学んだとは考えにくい。むしろ、より実践的であると判断された書物や、自軍の状況や当面する課題に適していると考えられた書物が優先的に研究された可能性が高い。『孫子』の簡潔にして普遍的な戦略原則や、『三略』の具体的な戦術・統率訓が頻繁に引用されるのに対し、『李衛公問対』の影が薄いのは、その内容の特質に起因するのかもしれない。例えば、唐代の比較的大規模な国家運営や遠征を前提とした議論、あるいは歴代兵法の是非を論じるやや煩雑な問答形式が、戦国時代の局地戦が頻発し、下剋上が常態であった現実とは必ずしも合致しなかったためではないだろうか。

4.2. 『李衛公問対』が戦国時代に読まれた可能性の検証

『李衛公問対』が戦国時代に具体的にどの程度読まれていたかを直接的に示す史料は、現在の調査範囲では限定的である。しかし、間接的な証拠は存在する。前述の通り、足利学校の卒業生が軍師として各地の戦国大名に仕えたという事実は 3 、『李衛公問対』を含む「武経七書」の知識が、戦国大名とその側近たちの間に存在した可能性を示している。

一方で、戦国武将自身やその側近が『李衛公問対』を具体的に読み、その内容を戦略・戦術に活かしたという直接的な記録は乏しい。例えば、上杉謙信の軍師として名高い宇佐美定満が『李衛公問対』を読んだという具体的な逸話は確認できなかった。しかし、興味深いことに、扇谷上杉家の当主であった上杉定正(15世紀末の人物)が、その養子や家臣らへの訓戒の中で、「『武経七書』を読んだとしても戦に負けることがある」と述べたという記録がある 5 。これは、「武経七書」の存在自体は戦国武将の間で認識されており、その学習も行われていたことを示唆する一方で、その実用性や絶対的な価値については議論や懐疑的な見方も存在したことを物語っている。

ここで重要なのは、「読まれた可能性」と「実質的な影響」とを区別して考察することである。足利学校などを通じて『李衛公問対』の知識が一部の知識層に存在したとしても、それが実際の戦略決定や合戦指導にどれほどの具体的な影響力を持ったかは別の問題である。例えば、『李衛公問対』で論じられる特徴的な陣形である「六花の陣」などが、戦国時代の合戦記録において実際に用いられたという具体的な記述は見当たらない。これは、中国大陸の大規模な平野戦を想定したような陣形論が、山がちで複雑な地形が多く、また兵力規模も多様であった当時の日本の合戦形態に、そのまま適用しにくかった可能性を示唆している。

これらの状況を総合的に勘案すると、戦国時代において『李衛公問対』は、一部の学識ある武将や軍師の間ではその存在を知られ、教養として学ばれた可能性はあるものの、広範な武将層に深く浸透し、実戦において積極的に活用されるまでには至らなかった可能性が高い。むしろ、より簡潔で原理的な『孫子』や、具体的な教訓に富む『三略』などが、戦国武将の実践的なニーズにより合致し、優先的に学ばれたと考えられる。

4.3. 戦国時代の合戦や兵法思想への影響:限定的要因の分析

戦国時代の兵法思想や実際の合戦において、『李衛公問対』の影響が限定的であったと考えられる要因はいくつか挙げられる。

第一に、内容の特性と戦国日本の状況との不適合である。『孫子』はその簡潔さ、戦略の普遍性、そして具体的な戦術への応用のしやすさから、武田信玄の「風林火山」の旗印にその一節が引用されるなど 5 、戦国武将にも広く受容された。これに対し、『李衛公問対』は、唐の太宗と李靖の問答形式で記述されており、やや冗長と受け取られる可能性があった。また、その議論の中には、唐代の大規模な国家体制や広範囲な遠征を背景としたものが含まれており、群雄が割拠し、比較的規模の小さい領国間で激しい興亡が繰り返された戦国時代の日本の状況には、必ずしも適合しなかった可能性がある。一部の解説書では「地味である」と評されていることも 8 、その受容の広がりを考える上で示唆的である。

第二に、戦国時代の兵法の土着性である。戦国時代の兵法は、中国伝来の知識のみに依存していたわけではなく、長年にわたる日本の実戦経験から生み出された土着の要素も色濃く反映されていた。中国兵法はあくまで数ある参考の一つであり、その理論や戦術がそのままの形で導入・実践されることは少なかったと考えられる。武将たちは、中国の古典からヒントを得つつも、それを日本の実情に合わせて取捨選択し、あるいは独自に発展させていったのである。

『李衛公問対』が持つ「歴代の兵法や戦史をレビューし、その是非を論じる」という性格は、戦国武将にとっては、日々の合戦における直接的な行動指針としてよりも、むしろ兵法に関する教養や知識を深めるという側面が強かったのかもしれない。戦国時代の戦闘は、地形の特性、兵力差、天候、兵站、そして何よりも個々の武将の力量や決断といった多様な要素が複雑に絡み合って勝敗が決するものであり、特定の陣形や理論に固執するよりも、状況に応じた臨機応変な対応、すなわち「奇策」や「虚実」の運用がより重視された。この点で、『李衛公問対』のやや体系的・理論的な議論や、過去の事例に関する詳細な分析は、即効性のある戦術や簡明な行動原理を求める一部の戦国武将のニーズには、必ずしも合致しにくかった可能性がある。

表2:戦国~江戸初期における『李衛公問対』関連年表

|

年代 |

関連事項 |

内容・意義 |

典拠 (Snippets ID) |

|

室町時代~戦国時代 |

足利学校での「武経七書」研究 |

『李衛公問対』を含む「武経七書」が学ばれ、卒業生が軍師として各地へ。知識伝播の可能性。 |

3 |

|

天文23年 (1554年)頃 |

武田信繁『武田信繁家訓』成立 |

『孫子』『三略』等を引用するが『李衛公問対』の引用は目立たず。戦国武将による兵法書の取捨選択を示唆。 |

5 (内容からの類推) |

|

文禄・慶長の役 (1592-98年) |

朝鮮から活字印刷術伝来 |

和刻本出版の技術的背景。 |

9 |

|

慶長11年 (1606年) |

伏見版『武経七書』(『唐太宗李衛公問対』含む)刊行 |

徳川家康の命による出版。江戸初期における兵学重視と『李衛公問対』の公認テキスト化。 |

4 |

|

慶安4年 (1651年) |

山鹿素行、小幡景憲と『李衛公問対』について問答 |

江戸初期の兵学者による『李衛公問対』研究の一端。 |

20 |

|

寛永年間 (1624-1644年) |

施子美撰・豊雪斎道伴出版『施氏問対講義』刊行 |

『李衛公問対』の注釈書の出版。日本における研究の深化。 |

16 |

|

寛永20年 (1643年) |

『武経七書』(『李衛公問対』含む)覆刻版刊行か |

慶長版の覆刻による普及の継続。 |

15 |

|

元禄12年 (1699年) |

矢尾板三印が『施氏七書講義』(写本)を改訂 |

注釈書の継続的な利用と校訂作業。 |

19 |

この年表は、『李衛公問対』に関連する出来事を時系列で追うことで、その日本における受容史の大きな流れを把握する一助となる。戦国時代の足利学校での学習から、慶長版の画期的な刊行、そして江戸初期の注釈書の出現という流れは、戦国末期から江戸初期にかけての兵法研究の連続性と、新たな学術的展開の双方を示唆している。

5. 江戸時代以降における『李衛公問対』の研究と評価

5.1. 近世兵法家の言及と解釈

江戸時代に入り、戦乱が収束して泰平の世が訪れると、兵学は実戦の術から武士の教養、あるいは統治論へとその性格を変化させていく。この中で、『李衛公問対』も引き続き研究の対象となった。

山鹿素行 は、江戸初期の著名な儒学者・兵学者であり、山鹿流兵法の祖として知られる。彼の活動記録には、慶安四年(1651年)に、甲州流兵学の大家である小幡景憲が素行を訪問し、『李衛公問対』について問答を交わしたという記述が見られる 20 。これは、当時の代表的な兵学者たちの間で『李衛公問対』が共通の議論の対象となる程度の知名度と権威を持っていたことを示している。ただし、素行自身が『李衛公問対』を講義で取り上げた回数は1回と記録されており 20 、彼が著した他の主要な兵学書(例えば『武教全書』)ほど頻繁に用いられたわけではなかったようである。素行は儒教思想を強く兵学に取り入れ、独自の兵学体系(山鹿流)を構築しようとした 21 。その過程で、より自説の展開に適した教材を選択した結果、『李衛公問対』の位置づけは相対的に限定的なものになったのかもしれない。しかし、専門家同士の重要な議論のテーマにはなり得たのである。

小幡景憲 は、甲州流兵学の大家として知られる。山鹿素行との問答を通じて、『李衛公問対』に関心を持っていたことがうかがえる 20 。甲州流が武田信玄の兵法を源流とするとされる中で、その系譜に連なる景憲が『李衛公問対』に言及したことは興味深い。

北条氏長 は、甲州流から迷信的な要素を取り除き、より実践的な北条流兵学を開いたとされる人物である 21 。彼が『李衛公問対』を具体的にどのように評価し、自流の兵学に取り入れたかについての直接的な史料は乏しい。しかし、甲州流の系譜に位置することから、一定の知識は有していたと考えられる。後代の研究では、古代日本の城柵に見られる「陥馬坑」の構造について、『李衛公問対』中の「攻守戦具」に関する記述との関連性が考察されており 22 、これは『李衛公問対』が後世の軍事技術史研究においても参照される価値を持つことを示している。

**楠木不伝(楠木正辰)**は、南北朝時代の名将・楠木正成を流祖と仰ぐ楠木流兵学の創始者である。彼と『李衛公問対』との直接的な関係を示す史料は現在のところ確認されていない。しかし、一部の資料では『李衛公問対』が論じる人物評価のあり方や、李靖の兵法に対する深い情熱と知識について触れられており 8 、楠木流のような後世の兵学流派が、直接的ではないにしても、その思想的影響を間接的に受けた可能性を完全に否定することはできない。

施子美・豊雪斎道伴 の活動は、江戸初期における『李衛公問対』研究の深化を示す重要な事例である。前述の通り、南宋の学者・施子美による『武経七書』の注釈書『施氏七書講義』の一部である『施氏問対講義』が、豊雪斎道伴によって寛永年間に出版された 16 。施子美の注釈は、本文の読解を助けるだけでなく、兵法の基本原理や、李靖自身の実戦経験に基づいた教訓、さらには兵法の哲学的側面にも光を当てるものであったとされ 4 、日本における『李衛公問対』理解の質を高める上で貢献したと考えられる。

5.2. 諸兵学流派における『李衛公問対』の位置づけ

江戸時代には多様な兵学流派が興隆したが、その多くは中国の古典兵法、特に「武経七書」を共通の知識基盤としていた。しかし、『李衛公問対』が各流派において占めた位置づけや評価は一様ではなかったようである。

甲州流 は、武田信玄の兵法を源流とするとされ、江戸時代を通じて多くの武士に学ばれた。小幡景憲が『李衛公問対』に関心を示したことから 20 、甲州流兵学の中で参照される兵書の一つであった可能性が考えられる 2 。

北条流 は、甲州流から発展し、北条氏長によって開かれた 21 。『李衛公問対』がこの流派でどの程度重視されたかは明確ではないが、その内容は参照可能な知識としては存在したであろう 1 。

山鹿流 は、山鹿素行が儒教思想を色濃く反映させて開いた兵学である 21 。素行自身が『李衛公問対』について小幡景憲と議論した記録は残っているものの 20 、彼の兵学体系において中心的な教材として積極的に活用されたわけではなかった可能性が示唆される。

これらの事例から推察されるのは、江戸時代の兵学諸流派が、「武経七書」を共通の古典的知識源泉としつつも、各流派の創始者や主要な学者が独自の解釈や強調点を加えることで、それぞれの学派の特色を打ち出していったということである。『李衛公問対』もその共通基盤の一つとして存在したが、各流派における重要度や具体的な解釈は、流派の思想的背景や目指す方向性によって異なっていたと考えられる。例えば、『孫子』のような普遍性の高い書物や、各流派の思想的基盤(山鹿流における儒学など)と親和性の高い書物がより重視される傾向があったかもしれない。その中で『李衛公問対』は、相対的に副次的な扱いであったか、あるいはその内容の中でも特定のテーマ(例えば、歴史上の人物評価や、具体的な陣形論など)が選択的に参照された可能性が考えられる。

5.3. 近代以降の日本における研究と評価

明治維新以降、日本が近代国家として歩みを進める中で、古典兵法への関心も形を変えながら継続した。『李衛公問対』についても、現代に至るまで研究や翻訳・解説が行われている。

守屋洋氏や平田圭吾氏などが、現代語訳や詳細な解説書を出版しており、これにより一般の読者や専門の研究者が『李衛公問対』の内容にアクセスしやすくなっている 1 。これらの出版物は、古典としての価値が現代においても認識されていることを示している。

学術的な研究も進められており、例えば湯浅邦弘氏は「『李衛公問対』の兵学思想」と題する専門的な論文を発表している 25 。このような研究は、歴史的文献としての『李衛公問対』の精密な読解と、その思想的意義の再評価に貢献している。

さらに興味深いのは、現代社会における『李衛公問対』の新たな読まれ方である。戦争や軍事といった直接的な文脈だけでなく、ビジネス戦略、組織運営、リーダーシップ論、さらにはスポーツの戦術論など、様々な分野で応用可能な普遍的な知恵や教訓が詰まった書物としても読まれるようになっている 4 。

『李衛公問対』は、他の「武経七書」のいくつかに比べて「地味である」と評されることもあるが 8 、それでもなお現代において解説書が出版され続け、多様な角度から読解が試みられている。この事実は、本書の内容に、時代を超えて参照されるべき普遍的な戦略思考、組織運営の要諦、人間洞察などが含まれているからだと考えられる。特に、唐の太宗と李靖という歴史上の著名な人物による問答形式という体裁や、具体的な歴史上の出来事や人物を交えながら議論が進むスタイルは、現代の読者にとっても比較的内容を理解しやすく、具体的な示唆を得やすいのかもしれない。このように、『李衛公問対』は単なる古文書としてではなく、現代社会においても示唆に富む古典としての生命力を持ち続けていると言えるだろう。

6. 結論

6.1. 戦国時代における『李衛公問対』の歴史的評価の総括

本報告を通じて明らかになった日本の戦国時代における『李衛公問対』の歴史的評価を総括すると、以下の点が挙げられる。

第一に、『李衛公問対』は「武経七書」の一つとして、足利学校における兵法教育などを通じて、戦国時代の知識層にはその存在が知られていた可能性が高い。これは、中国古典兵法が日本の武士階級の教養として一定の地位を占めていたことを示すものである。

第二に、しかしながら、戦国武将が『孫子』や『三略』といった他の兵法書ほどに、『李衛公問対』を直接的かつ広範に戦略・戦術の具体的な指針として活用したという明確な証拠は、現在のところ乏しいと言わざるを得ない。武田信繁の家訓における引用状況などからも、武将たちは「武経七書」の中から実用性や自らの状況との適合性を考慮して取捨選択を行っていた様子がうかがえる。

第三に、したがって、『李衛公問対』の戦国時代における影響は、むしろ「武経七書」という包括的な兵学知識体系の一部として間接的であったか、あるいは一部の学識ある武将や軍師による教養として学ばれたに留まった可能性が考えられる。その内容の複雑さや、唐代の大国を前提とした議論が、戦国日本の現実とは必ずしも合致しなかったことが、その限定的な影響の一因となった可能性がある。

第四に、戦国時代の終焉直後である慶長十一年(1606年)に、徳川家康の命により伏見版『武経七書』が刊行され、その中に『李衛公問対』が含まれたことは特筆すべきである。これは、戦国時代末期から江戸時代初期にかけての兵学への関心の高まりと、新たな武士の時代の教養としての古典兵法の位置づけを示すものであり、『李衛公問対』が公的なテキストとして一定の評価を受けていたことを物語っている。

6.2. 日本兵法思想史における『李衛公問対』の意義と今後の研究課題

日本兵法思想史というより広い視野で見た場合、『李衛公問対』は、『孫子』のような絶対的かつ広範な影響力を持ったとは言えないものの、独自の意義を有していたと考えられる。

まず、中国兵学の多様性や歴史的深みを示す一例として、特に実戦の機会が減少した江戸時代以降の兵学者によって、学問的な研究対象とされた。その問答形式による兵法議論の展開、具体的な陣形論(例えば「六花の陣」など)、そして歴代の兵法家や将帥の功罪を評価する人物論といった内容は、他の兵法書には見られない特徴であり、日本の兵法思想に一定の知的な刺激を与えた可能性がある。

戦国時代において直接的な影響が限定的であったとしても、江戸時代に入ってから注釈書が出版されるなど研究が継続したという事実は重要である。これは、時代のニーズが実戦の術から学問としての兵学へと移行する中で、兵法書の評価基準や読まれ方も変化したことを示唆している。『李衛公問対』が持つ、過去の戦史や兵法をレビューし、体系的に論じるという側面は、実戦の機会が減った江戸時代の武士にとって、むしろ知的な探求の対象となりやすかったのかもしれない。このように、平和な時代における兵学の学問としての深化の過程で、『李衛公問対』が持つ理論的・歴史的価値が再評価された可能性が考えられる。

今後の研究課題としては、第一に、戦国時代から江戸初期にかけての軍学塾や個々の武将・兵学者が、『李衛公問対』を具体的にどのように解釈し、自らの兵法思想に取り入れようとしたのか(あるいは、しなかったのか、その理由は何か)、その詳細な事例研究が求められる。個別の武将や兵学者の蔵書目録の分析、伝存する書籍への書き入れの調査、あるいは講義録などの関連史料を丹念に調査し、具体的な受容の痕跡を探ることが重要となるであろう。

第二に、『李衛公問対』の偽書説が、日本における受容や評価にどのような影響を与えたのか、あるいは与えなかったのかという点も、さらなる検討の余地がある。偽書説の認識の有無によって、本書の権威や読解の仕方が異なった可能性も考慮に入れる必要がある。

総じて、『李衛公問対』の日本における受容史は、中国の古典文化が異文化である日本の中で、どのように選択され、解釈され、そして時には変容しながら根付いていくかという、文化伝播の一つの興味深いケーススタディとして捉えることができるだろう。

引用文献

- 李衛公問対 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E8%A1%9B%E5%85%AC%E5%95%8F%E5%AF%BE

- 李衛公問対 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E6%9D%8E%E8%A1%9B%E5%85%AC%E5%95%8F%E5%AF%BE

- Q&Aで知る戦国家臣の「実態」 〜後編〜 出世、結婚、懐事情、娯楽etc.|歴史人 - note https://note.com/rekishijin_note/n/n3842a3707112

- 武経七書の思想とビジネス/古代の兵法の思想を現代のビジネスに活用しよう - note https://note.com/successbuilders/n/ne6bb07a1d60a

- 戦国武将と「武経七書」 https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/record/21249/files/AA11649321_20_05.pdf

- 李衛公問対とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%8E%E8%A1%9B%E5%85%AC%E5%95%8F%E5%AF%BE

- Amazon.co.jp: 李衛公問対: 兵法 武経七書 eBook https://www.amazon.co.jp/%E6%9D%8E%E8%A1%9B%E5%85%AC%E5%95%8F%E5%AF%BE-%E5%85%B5%E6%B3%95-%E6%AD%A6%E7%B5%8C%E4%B8%83%E6%9B%B8-%E5%B9%B3%E7%94%B0-%E5%9C%AD%E5%90%BE-ebook/dp/B07BCGPQBB

- 全訳武経七書2 司馬法・尉繚子・李衛公問対 ( ) | 守屋 洋, 守屋 淳 |本 | 通販 - アマゾン https://www.amazon.co.jp/%E5%8F%B8%E9%A6%AC%E6%B3%95%E3%83%BB%E5%B0%89%E7%B9%9A%E5%AD%90%E3%83%BB%E6%9D%8E%E8%A1%9B%E5%85%AC%E5%95%8F%E5%AF%BE-%E5%85%A8%E8%A8%B3%E3%80%8C%E6%AD%A6%E7%B5%8C%E4%B8%83%E6%9B%B8%E3%80%8D-%E5%AE%88%E5%B1%8B-%E6%B4%8B/dp/4833416913

- 活字文化の真髄 - Keio University https://iiif.lib.keio.ac.jp/EXH/27/pdf/27_keio-library_exhibition.pdf

- dl.ndl.go.jp https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_12894638_po_geppo230708.pdf?contentNo=1

- 七書 伏見版 [4] | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000094-I579662

- 唐太宗李衛公問対 - 国書データベース https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100442224

- 四天王寺大学図書館 画像一覧 / Shitennoji University Library List - 国書データベース https://kokusho.nijl.ac.jp/page/list-ston.html

- kokusho.nijl.ac.jp https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100442224/

- 芳野金陵旧蔵資料目録(稿) https://nishogakusha.repo.nii.ac.jp/record/2474/files/%E8%8A%B3%E9%87%8E%E9%87%91%E9%99%B5%E6%97%A7%E8%94%B5%E8%B3%87%E6%96%99%E7%9B%AE%E9%8C%B2%28%E7%A8%BF%29.pdf

- CiNii Books - 施氏問對講義 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA4456012X?l=en

- 宮内庁書陵部蔵『六韜諺解』について - 成城大学 https://www.seijo.ac.jp/graduate/falit-grad-school/literature/academic-journals/jtmo42000000626p-att/a1746753559787.pdf

- 金澤文庫本﹃施氏七書講義﹄をめぐって - 京都産業大学 学術リポジトリ https://ksu.repo.nii.ac.jp/record/2000336/files/BIJCKSU_30_95.pdf

- 施氏七書講義 42巻 - 市立米沢図書館 https://www.library.yonezawa.yamagata.jp/dg/AA042.html

- tohoku.repo.nii.ac.jp https://tohoku.repo.nii.ac.jp/record/125815/files/0386-8974-2017-49-1.pdf

- 甲州流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E5%B7%9E%E6%B5%81

- 古代城柵官衙遺跡の 「陥馬坑」についての試論 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/29/29236/21204_4_%E6%9D%B1%E5%8C%97%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%B4%80%E8%A6%81.pdf

- 資治通鑑卷一百八十九 唐紀五①|GJL - note https://note.com/198619891990/n/n3674328ce29a

- (学生通信)「李衛公問対」における、「用間は最下策である」について①(院生 リトクヨウ) - 国際忍者研究センター - 三重大学 https://ninjacenter.rscn.mie-u.ac.jp/blog/2021/0716-3/

- 論文 – 湯浅邦弘 https://www.yuasa-kunihiro.com/paper/