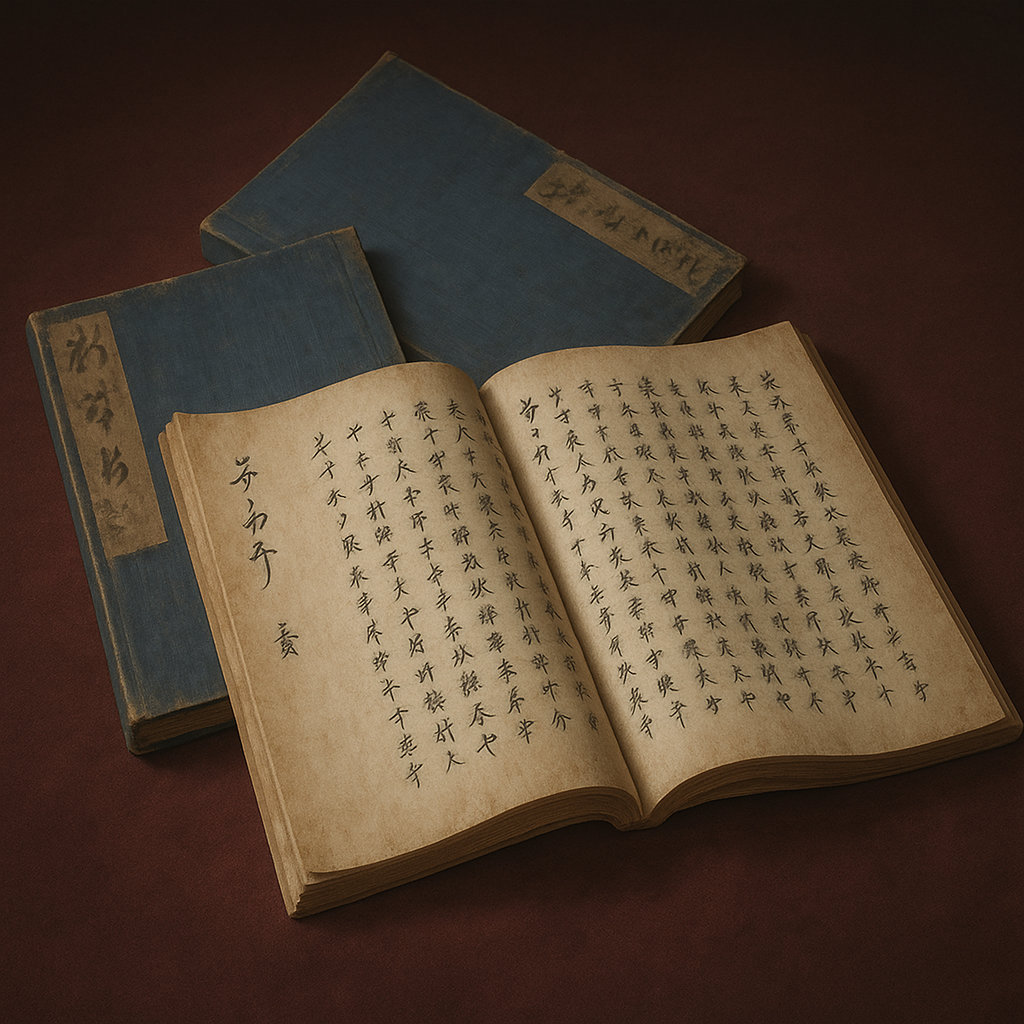

正法眼蔵

『正法眼蔵』は道元禅師の主著。只管打坐・修証一等を説き、純粋な禅を追求。瑩山紹瑾による大衆化を経て、戦国武士の死生観や倫理観に影響を与え、精神的支柱となった。

『正法眼蔵』と戦国時代:鎌倉仏教の理想はいかにして乱世の精神的支柱となり得たか

序論:鎌倉仏教の巨峰『正法眼蔵』と戦国の動乱

鎌倉時代前期、日本仏教史に屹立する巨峰として、道元禅師(1200-1253)はその主著『正法眼蔵』を遺した。本書は、世俗の権威や名利を徹底して退け、ただひたすらに坐禅に打ち込む「只管打坐」のうちにこそ仏法の真髄があるとする、純粋で峻厳な思索の結晶である。しかし、この13世紀の求道者が到達した崇高な哲学的境地が、それから約2世紀を経て、武力と実利が全てを支配する戦国時代という過酷な現実の中で、一体いかなる意味を持ち得たのであろうか。

本報告書は、この一見すると時代錯誤とも思える問いを敢えて中心に据える。道元が掲げた揺るぎない「理想」と、戦国武士が日々直面した絶え間ない「現実」との間に横たわる深い溝と、そこに生じた複雑な相互作用を解き明かすこと。それこそが、日本思想史の深層を貫くダイナミズムを理解する上で不可欠な鍵となる。

道元の思想は、彼が意図した純粋な形で戦国の世に受容されたわけではない。それは、彼の後継者たち、特に曹洞宗を日本全土に広めた太祖瑩山紹瑾(けいざんじょうきん)による巧みな「翻訳」と「大衆化」の過程を経て、乱世を生きる人々の具体的な精神的要請に応える形で変容を遂げた。本報告書は、思想史、宗教史、そして社会史の領域を横断し、一つの偉大な思想的遺産が、歴史の荒波の中でいかにしてその命脈を保ち、変容し、影響を与え続けたのか、その複雑でダイナミックな運命を徹底的に追跡する試みである。

第一部:道元禅師と『正法眼蔵』の誕生―鎌倉時代の理想と現実

『正法眼蔵』が戦国時代において果たした役割を理解するためには、まずその書が生まれた鎌倉時代という背景と、著者である道元の厳格な思想の本質を正確に把握する必要がある。この第一部では、『正法眼蔵』の成立過程とその根幹をなす思想を詳述し、後の時代における「変容」を測定するための確固たる基準点を設定する。

求道の生涯―権勢からの離脱と「正伝の仏法」の探求

道元は正治2年(1200年)、内大臣・源通親を父に、摂政・藤原基房の娘を母に持つという、当時の最高位の貴族階級に生を受けた 1 。しかし、その恵まれた出自とは裏腹に、3歳で父を、8歳で母を相次いで亡くし、幼くして世の無常を深く感じ取った 1 。この体験が、彼を仏道探求の道へと駆り立てる根源的な動機となった。

13歳で仏門に入り、当時の仏教界の中心であった比叡山延暦寺で修行を始めるが、そこはすでに貴族化し、学問や儀礼が形式化・形骸化した世界であった 1 。道元は、人が生まれながらにして仏性を備えているならば、なぜ厳しい修行をしなければならないのかという根源的な疑問を抱き、比叡山の教えに満足できず山を下りる。真の仏法、すなわち釈迦から正しく伝えられた「正伝の仏法」を求め、彼は建仁寺で臨済宗の開祖・栄西の弟子である明全に師事し、ついに貞応2年(1223年)、24歳で宋への渡航を決意する 1 。

宋においても、当初訪れた臨済宗の寺院の僧侶たちの堕落ぶりに失望するが、諸山を巡る中でついに天童山の高僧、如浄禅師と出会う 1 。如浄の指導は厳格を極め、道元はひたすら坐禅に打ち込む日々を送った。ある日、如浄が居眠りをする僧を叱咤し「坐禅は身心脱落でなければならん!」と叫ぶのを聞き、道元は豁然と大悟する 2 。自我意識や身体へのとらわれをすべて捨て去る「身心脱落」の境地こそが、彼が長年求め続けた答えであった。

安貞元年(1227年)、28歳で帰国した道元は、京都で曹洞宗の布教を開始するが、比叡山などの旧仏教勢力からの激しい迫害に遭う 1 。権力闘争に明け暮れる都の喧騒を離れ、純粋に修行に専念できる環境を求めた道元は、門徒であった越前の地頭・波多野義重の招きに応じ、越前国志比庄(現在の福井県)へと移る 1 。寛元2年(1244年)、この地に大仏寺を建立し、後にこれを永平寺と改名。ここが、道元の理想とする厳格な修行共同体の拠点となった 1 。

主著『正法眼蔵』の成立と構成

『正法眼蔵』は、道元が宋から帰国した後の寛喜3年(1231年)から、建長5年(1253年)に入滅するまでの約23年間にわたり、弟子たちへの説法(示衆)を自ら書き記し、編纂した畢生の大著である 6 。その名は、釈迦から歴代の祖師へと正しく伝えられてきた仏法の核心(正法)の眼目(眼)を収蔵(蔵)するという意味を持つ 6 。

本書の執筆における最も革新的な点は、その表現形式にある。当時の仏教書が、学識の証として漢文で書かれるのが常識であったのに対し、道元はあえて平易な和文(仮名交じり文)を多用して執筆した 1 。これは単に分かりやすさを求めただけではない。当時の仏教界において、漢文の読解能力は学識と権威の源泉であり、仏法理解の前提条件と化していた。道元は、そのような知識に依存する観念的な学問仏教を批判し、自らが「身心脱落」によって体得した悟りの内容を、知的権威のフィルターを通さずに、日本の弟子たちへ直接的かつ正確に伝えようとした。この和文による執筆は、仏教理解のあり方を根底から問い直す、思想的・方法論的な革命的挑戦であったと言える。

『正法眼蔵』は、道元の死後、様々な形で伝承されたため、その構成には複雑な問題が存在する。研究によれば、道元自身が編纂したのは75巻と、後に書かれた12巻(新草)であり、これらが思想研究の基本となる 7 。現在一般に流布している95巻本は、後世の弟子によって編纂されたもので、中には道元の真撰ではない巻も含まれていることが指摘されている 1 。当初、道元は全100巻の構成を構想していたとされるが、志半ばで入滅したため、未完に終わった 1 。

また、『正法眼蔵』の思想を理解する上で欠かせないのが、弟子の孤雲懐奘(こうんえじょう)が道元の日常の説法や修行の心得を記録した『正法眼蔵随聞記』である 9 。『正法眼蔵』が道元の到達した悟りの境地を直接的に表現したものであるのに対し、『随聞記』はその教えがより具体的な形で、平易に説かれているため、道元禅への優れた入門書として極めて高い価値を持っている 11 。

道元禅の核心―只管打坐と修証一等

道元禅の思想的根幹は、二つの重要な概念に集約される。「只管打坐(しかんたざ)」と「修証一等(しゅしょういっとう)」である。

「只管打坐」とは、文字通り「ただひたすらに坐禅する」ことを意味する。しかし、ここでの坐禅は、悟りを得るための手段ではない。道元によれば、坐禅している姿そのものが仏の姿であり、修行の実践そのものが悟りの現れなのである 1 。何かを得ようとする目的意識や見返りを求める心を捨て、ただ坐るという行為に没入すること。この純粋な実践こそが、道元が宋の如浄禅師から受け継いだ「正伝の仏法」の核心であった。

「修証一等」とは、修行(修)と悟り(証)は別々のものではなく、本来一つであり不可分であるという思想である 2 。この思想は、道元が宋で出会った典座(てんぞ、寺の食事を司る僧)との問答から得た気づきに深く根ざしている。老典座が炎天下で椎茸を干しているのを見て、道元がなぜそのような雑務をするのかと問うた際、老僧は「これ即ち修行なり」と答えた。この経験を通じて道元は、坐禅だけでなく、食事の支度や掃除といった日常生活のあらゆる営みそのものが仏道修行であり、その実践の内にこそ悟りが現成(げんじょう、現れ成ること)すると確信した 2 。

この二つの思想に貫かれているのは、世俗的な価値観からの徹底した離脱である。道元は、富や名声、権力が僧侶を堕落させると考え、生涯にわたって黒衣の平僧であり続けた 3 。後嵯峨天皇から高僧の証である紫色の衣(紫衣)を賜った際も、これを身に着けることを固辞し、また、鎌倉幕府の執権・北条時頼から鎌倉に寺院を建立したいとの申し出があった際も、これを丁重に断ったという逸話は、彼の権威を嫌う厳格な姿勢を如実に物語っている 1 。この非妥協的な理想主義は、短期的には教団の急激な拡大を抑制する要因となった。しかし、この揺るぎない「理想の姿」があったからこそ、永平寺は後世において曹洞宗の精神的支柱、すなわち「高祖」の寺としての絶対的な権威を保ち続けることができた。道元の厳格さは、長期的視点に立てば、曹洞宗のアイデンティティと正統性の源泉となり、後の大発展の礎を築いたという逆説的な構造が見て取れるのである。

第二部:『正法眼蔵』の思想的深淵―武士の死生観と共鳴する哲学

『正法眼蔵』は単なる宗教書ではない。それは、生と死、時間、自己といった人間の根源的な問いを、かつてない独創性と徹底性をもって探求した、日本思想史における屈指の哲学書である。この部では、その主要な巻を取り上げ、深遠な思想内容を解き明かす。そして、その哲学が、常に死と隣り合わせの極限状況を生きた戦国武士の精神世界と、いかにして共鳴し得たのかを分析する。

「現成公案(げんじょうこうあん)」―自己と世界の反転

『正法眼蔵』の巻頭を飾り、その思想全体の序論とも位置づけられるのが「現成公案」の巻である 13 。この巻の核心は、以下の有名な一節に集約されている。

「自己をはこびて万法を修証するを迷とす、万法すすみて自己を修証するはさとりなり」 11

これは、人間が陥りがちな二つの認識のあり方を対比させたものである。「自己をはこびて万法を修証する」とは、自我(自己)を世界の中心に据え、自らの知識や価値観という物差しで、世界のあらゆる事象(万法)を解釈し、理解しようとする姿勢を指す。道元はこれを「迷い」であると断じる 13 。なぜなら、自我に基づく認識は常に限定的かつ主観的であり、真実の全体像を捉えることはできないからだ。

これに対し、「万法すすみて自己を修証する」とは、その主客を反転させた境地である。ここでは、自我をいったん脇に置き、世界のありのままの姿(万法)が、自ずと「自己」とは何かを照らし出し、明らかにしてくれる 13 。自己を忘れ、世界と一体化するとき、初めて真の「さとり」が現れると道元は説く。

この思想は、戦国武士が直面した現実と深く響き合う可能性を秘めていた。戦場という極限状況において、個人の武勇や功名心(自己)に固執することは、しばしば死を招く「迷い」であった。一方で、主君のため、家のためといったより大きな目的や、人知を超えた「天命」のような流れ(万法)に身を委ね、我を忘れて戦うとき、かえって生き延び、武士としての本分を全うすることができた。武士たちは、この思想を哲学として学んだわけではない。しかし、曹洞宗の僧侶を通じて伝えられたであろうこの教えの断片は、彼らが戦場で漠然と体得していた「我執を捨て去ることの重要性」に、理論的な裏付けと深い意味を与え、精神的な拠り所として機能したと推察される。それは、彼らが直面する極限状況を的確に言語化するものであった。

「有時(うじ)」―絶対的現在を生きる覚悟

「有時」の巻で展開される時間論は、道元哲学の中でも最も独創的で難解な部分の一つである。道元は、時間が過去から現在、未来へと一直線に流れていくという常識的な時間観を否定する 16 。彼によれば、時間は客観的に存在する空虚な器ではなく、あらゆる存在(有)そのものが時間(時)なのである。これを「有時(うじ)は、時(とき)すでにこれ有(う)なり、有はみな時なり」と表現する 17 。

この思想においては、山も川も、草木も人間も、それらが「有る」ということ自体が「時」の現れである 16 。そして、過ぎ去ったはずの過去も、まだ来ていない未来も、客観的などこかに存在するのではなく、常に「只今の現在(にこんのげんざい)」のうちに凝縮されていると説く 15 。昨日の自分も明日の自分も、今の自分の中にしか存在しない。したがって、一瞬一瞬の「今」が、過去と未来の全てを含んだ絶対的な価値を持つことになる。

この「絶対的現在」を生きるという思想は、戦国武士に求められた精神的覚悟と見事に一致する。一瞬の判断が生死を分かつ戦場において、過去の失敗への後悔や、未来の死への不安に心を囚われることは、即座に命取りとなった 21 。武士にとって必須の能力は、全神経を「今、この一瞬」に集中させ、眼前の敵と対峙することであった。道元の「有時」の思想は、過去や未来という束縛から心を解放し、この瞬間の行動に全てを賭けるという、武士の生き様を哲学的に肯定し、深化させる力を持っていた。

「生死(しょうじ)」―死の受容と超越

死は、人間にとって最大の恐怖であり、宗教が取り組むべき中心的な課題である 22 。特に、常に死を身近に感じていた戦国武士にとって、死をいかに受け入れるかは切実な問題であった。この問いに対し、「生死」の巻は驚くべき答えを提示する。

「人のしぬるのち、さらに生とならず。しかあるを、生の死になるといはざるは、仏法のさだまれるならひなり。このゆへに不生といふ。死の生にならざるも、法輪のさだまれる仏転なり。このゆへに不滅といふ」 14

道元によれば、生と死は、一本の線の上で連続する変化ではない。生はただ「生」という一つの完結した境涯(法位)であり、死はただ「死」という一つの完結した境涯である 14 。薪が燃えて灰になった後、灰が再び薪に戻ることがないように、人が死んだ後、再び同じ生に戻ることはない。だから、生が死に「なる」のではない。生は生のままであり、死は死のままである。そこには、何かが失われるという本質的な断絶はない。

この思想は、死を生の対極にある恐るべきものとして捉えるのではなく、単に「死という境涯」へ移行することだと冷静に受け入れる視座を与える。死の恐怖は、生への執着から生まれる。その執着を断ち切れば、生も死も等しく仏法の現れとして受容できる。この「生死一如」ともいえる境地は、死を恐れず、主君のために潔く死ぬことを美徳とした武士の死生観と深く共鳴した 23 。道元の思想は、彼らの覚悟に形而上学的な意味を与え、死の恐怖を乗り越えるための強力な精神的基盤を提供したのである。

「行持(ぎょうじ)」―不断の修練としての生

「行持」とは、仏道修行の実践を意味する。この巻で道元は、「行持道環(どうかん)」という独自の思想を展開する 25 。これは、仏道を求める心(発心)、修行、悟り(菩提)、そして迷いの消えた境地(涅槃)が、直線的に進んで終わりを迎えるのではなく、円環のように途切れることなく永続的に続いていくことを示す 26 。悟りを得たからといって修行が終わるわけではない。むしろ、悟りの上になお修行が続くのである 2 。

この「不断の実践」を重んじる思想は、武士の倫理観と通底するものであった。武士にとって、剣術や弓術といった武芸の鍛錬は、一生涯続くものであった。一つの技を体得しても、それに満足することなく、さらに厳しい修練を自らに課し続ける。その日々の鍛錬の過程そのものに価値を見出すという生き方は、道元の説く「行持」の精神と極めて近い。武士道における克己的な修練の倫理は、『正法眼蔵』の「行持」の思想によって哲学的な深みを与えられ、その精神性が洗練される一助となった可能性がある 27 。

また、道元の「只管打坐」と、剣術などで追求される「無心の境地」は、異なる文脈にありながら、精神的には同一の状態を目指すものと見なすことができる。只管打坐が分別や思慮を捨ててただ坐る行為に没入するのに対し、無心の境地は生死の境で思考を停止させ、身体が自然に反応する状態を指す。両者はともに、自己意識や目的意識といった人為的な「はからい」を捨て去り、行為そのものと一体化する点で構造的に酷似している。この精神的な親和性ゆえに、禅の修行、特に曹洞宗の静かなる黙照禅は、武士にとって単なる宗教的実践に留まらず、武芸の極意に通じる精神鍛錬法として、極めて受容されやすかったと考えられる。

第三部:宗門の展開―道元禅から瑩山禅へ、そして戦国へ

道元の打ち立てた純粋で厳格な禅は、そのままの形で大衆に広まることはなかった。彼の死後、曹洞宗が臨済宗と並ぶ日本禅宗の二大宗派へと発展を遂げるには、ある画期的な転換が必要であった。その立役者こそ、道元から数えて四代目の弟子にあたる太祖瑩山紹瑾(1268-1325)である。この部では、瑩山がいかにして道元禅を「大衆化」し、それが戦国時代における教団飛躍の礎となったのか、その歴史的経緯を追う。

太祖瑩山紹瑾の登場と教団の飛躍

瑩山紹瑾は、道元の直弟子である孤雲懐奘、そしてその弟子である徹通義介(てっつうぎかい)に学び、道元の法灯を正しく受け継いだ人物である 28 。彼は道元の教えを深く尊敬し、その正統性を守ることを自らの使命とした。その証として、釈迦から道元に至るまでの法の継承の歴史を物語る『伝光録』を著し、曹洞宗の正統性を確立した。この書は今日、『正法眼蔵』と並ぶ曹洞宗の二大宗典として尊重されている 7 。

しかし、瑩山の真骨頂は、その教えを継承するに留まらず、より多くの人々に禅を広めるための大胆な改革を断行した点にある。道元が権力から距離を置き、出家者による純粋な修行共同体の形成に専心したのに対し、瑩山は下級武士や商人、農民といった、これまで仏教の中心から疎外されがちであった庶民層に積極的に布教を行った 23 。この大衆化路線こそが、曹洞宗を地方の隅々にまで浸透させ、全国的な大教団へと押し上げる原動力となったのである 4 。

現世利益と死後安寧への応答―加持祈祷と葬儀儀礼の導入

瑩山の大衆化戦略の核心は、民衆が抱える具体的な悩みや願いに、禅の教えをもって応えようとした点にある。道元がその純粋性を損なうとして慎重な姿勢を示した二つの要素、すなわち「現世利益のための儀礼」と「死後の安寧を保証する儀礼」を、瑩山は積極的に取り入れた。

第一に、密教的な加持祈祷の受容である。瑩山は、病気平癒や五穀豊穣といった人々の現世利益的な要求に応えるため、道元が厳しく禁じていた寺院外での加持祈祷などを取り入れた 31 。これは、瑩山が布教の拠点とした能登の永光寺などが、もともと白山信仰といった土着の山岳信仰と結びついた天台寺院であったことも影響していると考えられる 31 。彼は、禅の深遠な教えと、民衆に馴染み深い儀礼とを巧みに融合させたのである。

第二に、葬儀儀礼の整備である。死後の世界の安寧は、身分を問わず全ての人々の最大の関心事であった。瑩山以降の曹洞宗は、この要求に応えるため、独自の精緻な葬儀儀礼を発展させた。その中心となるのが、「授戒(じゅかい)」と「引導(いんどう)」である 29 。授戒とは、故人を生前の罪から解放し、死後において仏の弟子とするための儀式であり、引導とは、仏の弟子となった故人の魂を、悟りの世界(彼岸)へと導く儀式である。この一連の儀礼は、遺された家族に深い安心感を与え、曹洞宗が檀家制度を通じて地域社会に深く根を張るための、極めて強力な武器となった。

この瑩山による改革は、単なる道元思想の「世俗化」や「妥協」と見るべきではない。それは、道元の『正法眼蔵』に説かれる高度に哲学的な思想(例えば「生死」の巻の死生観)を、一般の人々が自らの身体と心で体験的に理解できる「儀礼」という実践的な言語へと「翻訳」する、創造的な営みであった。瑩山は、道元の理想を、現実世界で機能する形へと見事に展開させたのである。

両大本山制の確立と宗門の組織化

曹洞宗の発展は、永平寺と總持寺という二つの中心寺院を軸に進んだ。道元が開いた永平寺は、宗派の源流である「高祖」の寺として、その精神的な権威を象徴する存在であり続けた 33 。一方、瑩山が開いた能登の總持寺(後に火災で焼失し、明治時代に横浜市鶴見へ移転 28 )は、瑩山門下から多くの優れた弟子を輩出し、全国布教の拠点として実質的な教団の中心となった 28 。

この二つの寺院は、時にその格式の優劣をめぐって対立することもあったが(三代相論など)、基本的には曹洞宗の二大センターとして並立する時代が続いた 36 。永平寺が「理想」を象徴する求心力として機能し、總持寺が「現実展開」を象徴する遠心力として機能する。この緊張関係を内包した二重構造こそが、曹洞宗のダイナミズムの源泉であった。

この独特の体制は、江戸時代に入ると、幕府の寺院統制政策によって法的に追認されることになる。元和元年(1615年)、幕府は『永平寺法度』と『總持寺法度』をそれぞれ公布し、この二寺を曹洞宗の「両大本山」として正式に定めた 28 。これにより、曹洞宗が内包していた「理想主義(永平寺)」と「現実主義(總持寺)」という二つの顔は、宗派の公式な制度として固定化された。幕府には、単一教団内に対立軸を保持させることで、宗派全体の力を削ぎ、コントロールしやすくするという政治的意図があったとも指摘されている 36 。この両大本山制は、曹洞宗の歴史的展開が生み出した必然的な帰結であったと言える。

第四部:戦国時代の曹洞宗―乱世における武士の精神的支柱

瑩山による大衆化路線によって、曹洞宗は戦国時代を迎える頃には、日本全国に強固な基盤を築いていた。この部では、下剋上の嵐が吹き荒れる戦国の世という具体的な歴史の舞台で、曹洞宗と、その根底に流れる『正法眼蔵』の思想が、武士社会にいかに浸透し、どのような役割を果たしたのかを多角的に検証する。

武将たちの帰依と菩提寺の役割

戦国時代、禅宗は武士階級の精神文化に深く浸透したが、その受容のされ方には臨済宗と曹洞宗とで明確な違いがあった。室町幕府の庇護を受け、京都五山を中心とする中央の権力と密接に結びついた臨済宗が、主に足利将軍家や有力守護大名といった支配者層のエリートに支持されたのに対し、曹洞宗は地方に根を張り、各地の国人領主や下級武士層に広く受け入れられた 23 。この状況は、当時「臨済将軍、曹洞土民」という言葉で端的に表現されている 23 。

戦国大名の中にも、曹洞宗に深く帰依した者は少なくない。越後の龍・上杉謙信は、幼少期を曹洞宗寺院である林泉寺で過ごし、住職の天室光育禅師から禅の教えと文武の道を学んだ 39 。彼の義を重んじる精神や、私利私欲を捨て去ろうとする姿勢は、この時期に培われた禅の修行と無関係ではない。また、甲斐の虎・武田信玄も、一族の菩提寺として曹洞宗の大泉寺を建立し、厚く保護している 42 。

武士たちが曹洞宗寺院に帰依し、自らの菩提寺(一族代々の墓所を置き、先祖の冥福を祈る寺)としたのには、単なる個人的な信仰心を超えた、社会的な理由があった。菩提寺の建立は、一族の結束を固め、戦乱で命を落とした者たちを丁重に弔うことで、家の正統性と永続性を内外に示す重要な行為であった 43 。特に戦国武士にとって、自らの「家」の存続は何よりも重要な関心事であった。菩提寺は、現世においては一族の歴史と権威を可視化する装置として、また来世においては曹洞宗の葬儀儀礼を通じて一族の魂の救済を保証する装置として、現世と来世の両面にわたって「家」の存続を支える、極めて重要な社会制度だったのである。

【挿入表1:戦国期における臨済宗と曹洞宗の比較】

戦国時代に曹洞宗が地方武士層に広く受け入れられた背景をより明確にするため、臨済宗との比較を表にまとめる。この対比は、戦国という下剋上の時代において、曹洞宗の教勢拡大がなぜ可能だったのか、その社会的・宗教的背景を浮き彫りにする。

|

項目 |

臨済宗 |

曹洞宗 |

|

中心的な教え |

看話禅(師から与えられる禅問答「公案」を解くことで悟りを目指す) 44 |

黙照禅(只管打坐、目的を求めずただ坐る実践そのものが悟りであるとする) 44 |

|

主な支持層 |

幕府中枢、有力守護大名、公家など中央のエリート層 23 |

地方の国人領主、在地武士、商人、農民など幅広い階層 23 |

|

文化的特徴 |

五山文学に代表される漢詩文や水墨画など、大陸文化の影響が強いエリート文化を形成。 |

地方の土着信仰や民衆的な儀礼、説話などを柔軟に取り込み、地域文化と融合。 |

|

経済基盤 |

幕府からの荘園寄進や、幕府公認の勘合貿易など、中央権力と結びついた経済活動が中心 46 。 |

地方領主からの土地寄進のほか、葬儀や法要を通じた檀家からの布施が重要な基盤。 |

|

拡大戦略 |

中央の権威を背景に地方へ展開するトップダウン型の布教。 |

地方に深く根を張り、寺院間のネットワークを広げていくボトムアップ型の布教。 |

この表が示すように、戦国時代という中央の権威が失墜し、社会が極度に地方分権化した時代において、曹洞宗の持つ「脱中心性」と、葬儀という誰にとっても必要な「実用性」は、時代の要請に完璧に適合していた。曹洞宗の成功は、その教えの魅力だけでなく、こうした社会構造の変化に対応した柔軟な戦略の賜物でもあったのである。

寺院の多様な社会的機能

戦国時代の寺院は、単なる宗教施設ではなかった。それは、社会の様々な機能を担う複合的なセンターであった。

第一に、 教育機関 としての役割である。当時は公的な教育制度が存在せず、寺院は武将の子弟が読み書きや漢籍、さらには兵法などを学ぶ「学校」であった 41 。豊臣秀吉に仕え、五奉行の一人として活躍した石田三成や、海道一の弓取りと称された今川義元も、幼少期に寺院で学問を修めている 41 。

第二に、 外交・情報拠点 としての役割である。寺院は「不入の権(ふにゅうのけん)」と呼ばれる治外法権が認められた聖域であり、時には敵対する武将間の和平交渉の舞台となったり、全国を往来する僧侶を通じて各地の情報が集まるインテリジェンス・センターとなったりした 41 。

第三に、時には 軍事拠点 としての役割も果たした。寺院そのものが城のように要塞化され、武装した僧兵を抱えて一大勢力となり、戦国大名と干戈を交えることさえあった 47 。

『正法眼蔵』の思想と武士道―間接的影響の考察

戦乱に明け暮れる武士たちが、『正法眼蔵』そのものを手にとって熟読する機会は、極めて稀であったと推察される。その思想はあまりに難解で哲学的であったからだ。しかし、それは『正法眼蔵』の思想が武士たちに何の影響も与えなかったことを意味しない。

その影響は、より間接的で、濾過された形で現れた。武士たちは、菩提寺の住職や師事する禅僧との日々の問答や説法を通じて、『正法眼蔵』の核心的な思想に触れた。そこでは、難解な哲学用語は、武士たちが理解しやすい具体的な言葉や物語に置き換えられていたであろう。例えば、「生死」の巻の死生観は「生死を一体と捉え、死を恐れるな」という教えに、「有時」の時間論は「今この瞬間に集中せよ」という心構えに、「行持」の実践主義は「日々の鍛錬を怠るな」という倫理に、それぞれ翻訳されて伝えられたと考えられる。

このようにして浸透した思想は、武士たちが元来持っていた精神性、すなわち「武士道」と深く共鳴した。主君への忠義のために死をも厭わない滅私奉公の精神、一瞬の判断に全てを賭ける覚悟、日々の修練を怠らない克己心といった武士道的な倫理観は、『正法眼蔵』の思想によって内面から支えられ、その精神的基盤がより強固なものとなった 24 。『正法眼蔵』は、武士道の形成に、直接的な設計図としてではなく、その精神を育むための豊かな土壌として、静かに、しかし深く作用したのである。

結論:乱世を超えて―『正法眼蔵』の遺産と現代的意義

本報告書は、鎌倉時代の求道者・道元禅師の主著『正法眼蔵』が、戦国時代という全く異なる社会状況の中でいかに受容され、影響を与えたのかを追跡してきた。その過程で明らかになったのは、一つの高邁な思想が歴史の中で生き続けるための、複雑でダイナミックなメカニズムであった。

道元の打ち立てた、権威を否定し純粋な坐禅を追求する厳格な哲学は、そのままの形で戦国の世に広まることはなかった。その思想は、あまりに崇高で、あまりに非妥協的であったからだ。しかし、その思想は消滅したわけではない。太祖瑩山紹瑾という稀代の「翻訳者」であり「実践家」の手によって、その教えは加持祈祷や葬儀といった民衆に寄り添う儀礼へと姿を変え、曹洞宗という強固な組織的基盤を得て、日本社会の隅々にまで浸透していった。

そして戦国の乱世において、瑩山によって大衆化された曹洞宗の教えは、地方武士たちの精神的な支柱となった。彼らは『正法眼蔵』を直接読んだわけではないかもしれない。しかし、その根底に流れる死生観、時間論、そして実践主義は、師僧の言葉を通じて彼らの心に届き、常に死と隣り合わせの日常を生き抜くための覚悟と倫理観の形成に、間接的かつ深甚な影響を与えたのである。

道元の「理想」は、歴史の「現実」という荒々しいフィルターを通過することで、彼自身が意図しなかったであろう、より多様で豊かな意味を帯びるに至った。この過程は、一つの偉大な思想遺産が、いかにして時代や社会と相互作用しながらその命脈を保ち、影響を与え続けるかを示す、日本思想史における貴重な事例である。

そして、『正法眼蔵』の価値は、歴史的遺産であることに留まらない。自己とは何か。いかに生き、いかに死ぬべきか。時間とは何か。道元が『正法眼蔵』において徹底的に問い続けたこれらの主題は、時代や文化を超えて、現代に生きる我々一人ひとりにも、根源的な問いとして重く投げかけられている。その意味で、『正法眼蔵』は、今なお我々の思索を挑発し続ける、生きた哲学書なのである。

引用文献

- 道元 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/dogen/

- 永平寺と道元禅師 https://daihonzan-eiheiji.com/history.html

- 道元 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E9%81%93%E5%85%83/

- 鎌倉仏教が生まれた背景 https://www.unrinji.or.jp/kamakura-bukkyo/

- 道元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E5%85%83

- 曹洞宗について|醫王山 金剛寺 http://kongouji-yokohama.com/sect/

- 経典 | 曹洞宗 曹洞禅ネット SOTOZEN-NET 公式ページ https://www.sotozen-net.or.jp/soto/sutra

- 正法眼蔵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E6%B3%95%E7%9C%BC%E8%94%B5

- 正法眼蔵嗣書 - 駒澤大学 https://www.komazawa-u.ac.jp/facilities/museum/file/genzo_shuppan_kaisetsu.pdf

- 正法眼蔵随聞記 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=876

- 道元禅師の教え | 曹洞宗 曹洞禅ネット SOTOZEN-NET 公式ページ https://www.sotozen-net.or.jp/propagation/dougenzenji

- 思想の言葉:木村清孝【『思想』2024年9月号 特集|道元の思想】 - web岩波 https://tanemaki.iwanami.co.jp/posts/8241

- 正法眼蔵第一「現成公案」巻の概要と現代語訳と原文 - 禅の視点 - life - https://zen-life.hatenablog.com/entry/genjyoukouan

- 48 正法眼蔵第一 現成公按 http://sybrma.sakura.ne.jp/48syoubougenzou.html

- 有時(うじ)するということ - 玄侑宗久 https://genyu-sokyu.com/essay/20030408-ujisurutoiukoto

- 『正法眼蔵』「有時」について https://www.sets.ne.jp/~zenhomepage/uzi1.html

- 新文化原理としての『正法眼蔵』 https://zenken.agu.ac.jp/research/26/07.pdf

- 正法眼蔵有時の巻より - 曹洞宗 東海管区 教化センター https://soto-tokai.net/cgi-bin/kotoba.cgi?page=43&bl=0

- 道元の有時に学ぶ ―永遠に円環する時間の世界― 和田青渓 http://ujitoseike.web.fc2.com/

- 道元の「有時」の巻を読む https://hosei.ecats-library.jp/da/repository/00002792/gengo_4_murakami.pdf

- なぜ戦国大名は仏教を信仰したの? - ほのぼの日本史 https://hono.jp/sengoku/buddhism/

- 『正法眼蔵』・有時巻私釈(松岡由香子) - 禅文化研究所 https://www.zenbunka.or.jp/pub_etc/pub/docs/kiyou/032_04%E6%9D%BE%E5%B2%A1.pdf

- 禪文化巡禮 - 靈鷲山TV https://tv.ljm.org.tw/coverage/detail/88

- 道元を国家主義に利用した人たち 「行学一如」問題に注意して - researchmap https://researchmap.jp/read0182148/published_papers/41190637/attachment_file.pdf

- 『正法眼蔵』の基本構造 『法華経』と『華厳経』の役割に注意して - researchmap https://researchmap.jp/read0182148/published_papers/44440378/attachment_file.pdf

- 禅のこぼれ話 令和元年度 https://zenken.agu.ac.jp/zen/story/r01.html

- 花は愛惜に散り、草は棄嫌に生ふるのみなり 道元 - 執行草舟公式Webサイト-Shigyo Sosyu Official Web Site - 草舟座右銘 http://shigyo-sosyu.jp/zayumei/z28.html

- 總持寺の歴史-所蔵史資料からみる- | 曹洞宗大本山總持寺 ... https://adeac.jp/sojiji/top/timeline/index.html

- 曹洞宗の葬儀|独自の作法と流れを分かりやすく解説 - 小さなお葬式(旧 https://ceremonyhouse.info/blog/sotosyu-sogi/

- 活動記録:太祖瑩山紹瑾禅師七百回大遠忌法要|仏教専修科 - 東北福祉大学 https://www.tfu.ac.jp/education/bussen/R6Taiso700.html

- 瑩山紹瑾 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%A9%E5%B1%B1%E7%B4%B9%E7%91%BE

- 曹洞宗の葬儀の特徴|宗派の特徴|葬儀関連の知識 - 典礼会館 https://www.tenreikaikan.com/trivia/knowledge/article04/soutoushu.html

- 曹洞宗の総本山はどこか?永平寺と總持寺の2つの大本山について解説 - 小さなお葬式 https://www.osohshiki.jp/column/article/2005/

- 高祖道元禅師と太祖瑩山禅師 東 隆真(1417kb) - -愛知学院大学 禅研究所- https://zenken.agu.ac.jp/research/16/06.pdf

- 曹洞宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B9%E6%B4%9E%E5%AE%97

- 真実と事実と、情実(あるいは故実)〜両本山制に想う〜(板倉 ... https://sotozen-shima2.jp/note/%E7%9C%9F%E5%AE%9F%E3%81%A8%E4%BA%8B%E5%AE%9F%E3%81%A8%E3%80%81%E6%83%85%E5%AE%9F%EF%BC%88%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%84%E3%81%AF%E6%95%85%E5%AE%9F%EF%BC%89%E3%80%9C%E4%B8%A1%E6%9C%AC%E5%B1%B1%E5%88%B6/

- 曹洞宗の両本山制 - 宗淵寺/願興寺 https://souenji-gankouji.amebaownd.com/posts/43193880/

- 道元禅師、永平寺を開く - 瑞龍寺 http://shizuoka-zuiryuji.com/his_2.html

- 武将と仏教の関係/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/59179/

- 名僧の教え(2)上杉謙信に示唆した人間の「根本的な意義」|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-071.html

- 戦国武将を育てた寺の教育/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/69036/

- 武田信玄 公 生誕五百年祭 大法要 - 甲府商工会議所 https://kofucci.or.jp/img/event/shingen500th/houyou_20211103.pdf

- 松代の寺院 - 松代文化財ボランティアの会 https://ma-vol.jp/rekibun/%E6%9D%BE%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%AF%BA%E9%99%A2/

- 知ってて得するマナー集|臨済宗 - 文永堂 https://www.buneidou.jp/gallery/gallery-361-98757.html

- 臨済宗ってどんな宗派?|SOBANI -エンディングに関する様々な情報をわかりやすく解説- https://sobani.net/articles/rinzaishu-shuha

- 禅僧と貿易 宗教と経済が交差する中世日本の物語|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n6fabdf7bee45

- お寺は「日本を知る」最強のパワースポットだ! - 本の話 - 文春オンライン https://books.bunshun.jp/articles/-/6195