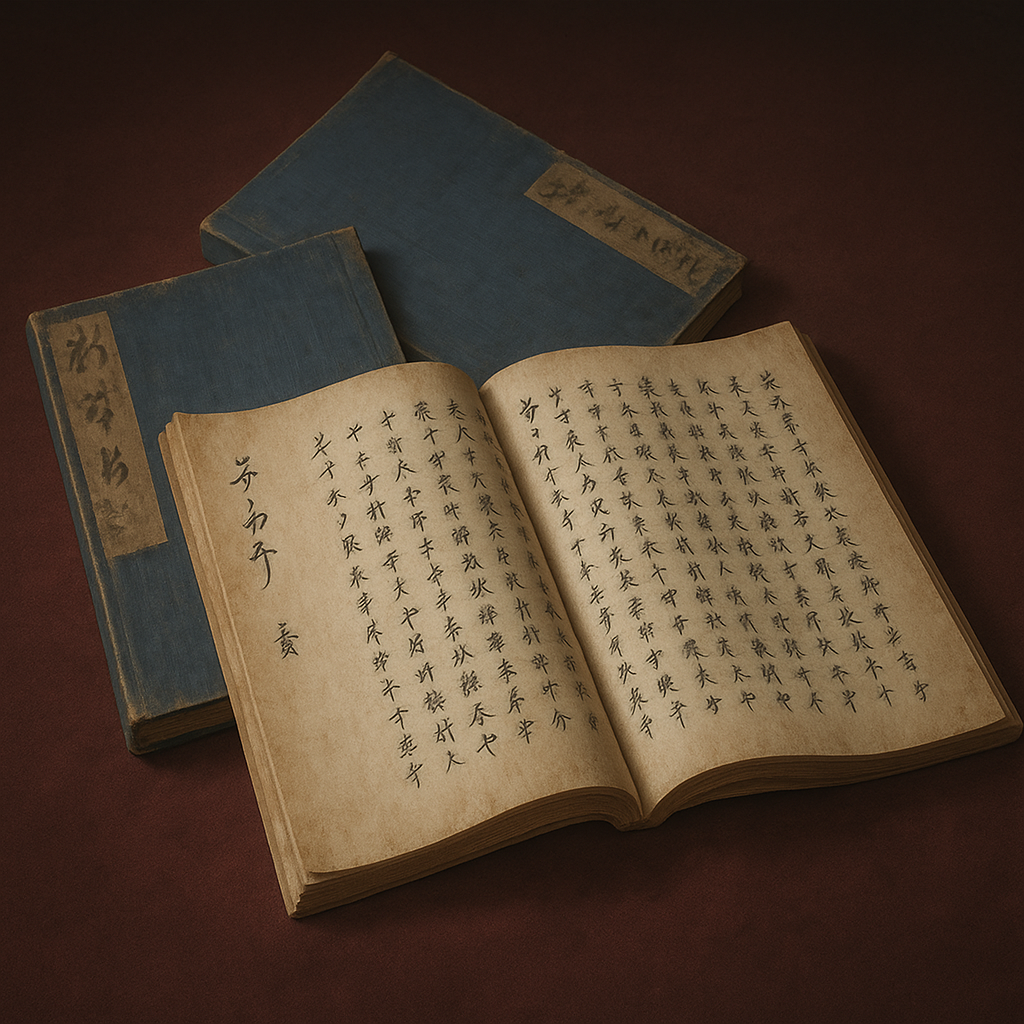

武教全書

『武教全書』は、山鹿素行が著した兵学書。戦国期の軍事知識を江戸の統治学へ再構築。倫理的兵法と築城術を説き、武士の新たな存在意義を示した。

『武教全書』の総合的考察:戦国時代の視座から読み解く山鹿素行の兵学と思想

序論:泰平の世に生まれた兵学書『武教全書』

江戸時代前期、明暦二年(1656年)に成立した山鹿素行の『武教全書』は、日本の軍事思想史において特異な位置を占める著作である 1 。大坂の陣(1615年)の終結から約40年の歳月が流れ、大規模な戦闘が過去の記憶となりつつあった時代、武士階級は「戦闘者」から「為政者」へとその社会的役割を根本的に転換させることを迫られていた 4 。このような歴史的転換期に著された『武教全書』は、単に戦国時代の軍事技術を記録した書物ではない。それは、戦国乱世の熾烈な実戦から生まれた「知」を、江戸の平和を維持するための「統治の学問」として再構築しようとする、山鹿素行の壮大な知的試みであった 7 。

本報告書は、この「再構築」のプロセスを深く解明するため、あえて「戦国時代」というレンズを通して『武教全書』を照射する。この分析視点を採用することにより、素行が戦国の遺産から何を継承し、何を意図的に切り捨て、そして何を新たに創造したのかを立体的に浮かび上がらせることを目的とする。特に、戦国時代のリアリズム、すなわち謀略、奇襲、実利を優先する価値観と、素行が説く儒学的な理想主義、すなわち正攻法、道義、秩序を重んじる価値観との間に存在する緊張関係が、本書の内容、とりわけ築城術や戦略論にどのように反映されているのかを解明することが、本報告書の中心的な問いとなる。本書を戦国から江戸への移行期における軍事思想の変遷を象徴するテクストとして位置づけ、その多層的な意義を徹底的に考察する。

第一部:山鹿素行とその思想体系 ―兵学の土台をなすもの―

『武教全書』に記された兵学は、著者である山鹿素行の広範な思想体系の内に深く根差している。彼の築城術や戦略論を正確に理解するためには、その根底にある儒学、士道論といった思想的骨格をまず解明する必要がある。本章では、素行の生涯と思想形成の過程を追い、彼の兵学が単なる技術論ではなく、彼の世界観そのものの実践的な表現であったことを明らかにする。

第一章:山鹿素行の生涯と学問的遍歴

山鹿素行(名は高興、通称は甚五左衛門)の思想は、その劇的な生涯と学問的遍歴の中で形成された 9 。彼は当初、林羅山らに江戸幕府の官学であった朱子学を学んだが、やがてその思弁的な側面を強く批判するようになる 11 。そして、後漢から宋代にかけての儒者たちの注釈を介さず、直接、孔子や孟子、さらには周公といった古代の聖人の教えに立ち返るべきだとする「古学」を提唱した 5 。この朱子学から古学への転向は、彼の思想の核心をなすものである。それは、観念的な思弁よりも「日用の学」、すなわち人々が日常生活の中で実践しうる具体的な道を重んじるという、プラグマティックな姿勢の現れであった 11 。

この思想を体系化したのが、寛文五年(1665年)に著された『聖教要録』である。しかし、この書物が幕府の学問的正統性に対する挑戦と見なされ、彼は幕政批判の罪で播磨赤穂藩へと配流されることとなった 11 。約10年に及ぶこの配流生活は、彼の思想を一層先鋭化させると同時に、赤穂藩主・浅野長直やその家臣団、とりわけ後の赤穂事件で中心的な役割を果たす大石内蔵助らに直接的な影響を与える重要な契機となったのである 9 。

素行の思想には、こうした儒学の探求と並行して、当時の常識に囚われない合理主義的な側面も見て取れる。例えば、彼は儒教の伝統的な宇宙観である天円地方説を否定し、地球が球体であるとの説を支持していた 15 。この知的探求心と現実主義的な態度は、彼の学問全体を貫く特徴であった。

彼の思想は、単なる現実追随でも、空虚な理想論でもない。それは「現実主義的理想主義」とでも言うべき性格を帯びている。素行は朱子学の空理空論を排し、あくまで現実世界(日用)を学問の出発点とした 11 。しかし、その目指すところは、現実を聖人の道という崇高な理想に近づけることにあった 4 。彼の兵学が、戦国時代のリアルな戦闘技術を扱いながらも、奇襲を否定するなど極めて高い倫理性を求めるのは、この思想的立場に起因する。現実の武力行使を、儒教的な理想によって統制し、高めようとすることこそ、素行の学問の根幹だったのである。

第二章:山鹿流「士道」の本質 ―武士の新たな存在意義―

戦乱が終焉し、武士が刀を置き、統治者として生きることを求められた時代、素行は彼らに新たな存在意義を与えるための思想的支柱を構築しようと試みた。それが山鹿流の「士道」である。

素行はまず、武士の「職分」とは何かを根本から問い直した。彼は、武士が農工商という三民の上に立ちながら、直接的な生産活動に従事しないことを指摘し、もし武士がその職分を自覚しなければ単なる「遊民」に過ぎないと断じた 4 。そして、武士の存在理由は、人格的に優れた為政者として「三民の師」となり、彼らを教化し、社会の秩序を維持することにあると結論付けた 4 。

この士道論において、伝統的な主従関係もまた、合理的な視点から再定義された。素行は「凡そ君臣の間は他人と他人の出合」と喝破し、主君への盲目的な忠誠や、非合理的な殉死を愚行として厳しく否定した 15 。彼にとって主君への奉公は、絶対的なものではなく、あくまで「義」に基づく契約的な関係であった。もし主君が為政者としての「道」に背くならば、臣下は自ら去るべきだとさえ説いたのである 15 。これは、実力次第で主君を乗り越えることもあった戦国時代の下剋上とは質的に異なる。絶対的な基準は主君個人ではなく、その上位にある普遍的な「道」であり、これは極めて近世的な主従観と言える。

さらに、「武」そのものの意味も再解釈された。素行は『孫氏諺義』などで、「武は不祥の器なり」という古典的な思想を引用し、武力は国家や人民の安寧という公的な目的のためでなければ、決して用いてはならないと繰り返し強調した 7 。個人の名誉や私利私欲のために武を用いることは、民を苦しめ、国を滅ぼす元凶であると断じたのである。これは、私的な武力衝突が日常的に発生した戦国時代からの明確な決別を宣言するものであった。

素行の士道論は、日本の武士社会という「特殊性」を、儒学という「普遍性」を用いて再構築する壮大な試みであったと評価できる。彼は、中国由来の儒学をその理論的支柱としながらも、それをそのまま日本に移植したわけではない 12 。むしろ、著書『中朝事実』において、万世一系の天皇を戴く日本こそが、本来の「中華」(聖賢の国)であると主張したように、日本の国体や風俗の優位性を前提として、儒学を「日本化」しようと試みた 7 。彼の士道論は、儒学という普遍的な理念を、日本の武士という特殊な文脈に適合するように巧みに「編集」し直したものである。この「普遍思想の特殊文脈への適用」という知的手法は、『武教全書』が中国の古典兵法を基礎としながらも、あくまで日本の武士のための兵学として説かれている構造と軌を一にしている。

第二部:『武教全書』の構造と内容 ―体系化された兵学―

『武教全書』は、山鹿素行が自身の思想を軍事という具体的な領域で展開した、体系的な兵法書である。その内容は単なる戦闘技術に留まらず、統率論、戦略論、そして築城術といった多岐にわたる分野を網羅しており、泰平の世における武士の学問としての性格を色濃く反映している。本章では、本書の全体像を明らかにし、その各論が素行の思想とどのように結びついているのかを詳述する。

第一章:成立と構成

『武教全書』は、前述の通り明暦二年(1656年)に成立した 1 。これは素行が35歳の時の著作であり、彼の兵学講義において晩年に至るまで中心的な教科書として用いられた 18 。しばしば、武士の子弟のための修身書である『武教小学』と対をなすものとして扱われる 2 。

本書の構成は、現存する写本や版本によって若干の差異が見られるが、一般的には全五巻八冊本などの形態で伝わっている 2 。その内容は、極めて体系的に編纂されている。一橋大学附属図書館などに所蔵される写本の目録によれば、各巻の主題は以下のように整理できる 18 。

- 巻一 :「主本」「天官」「用間」など。軍を率いる大将の心得、リーダーシップ論、天候や地理の活用法、そして諜報活動や情報戦について論じる 18 。

- 巻二 :「練陣」「営法」など。軍隊の日常的な訓練方法、戦闘時における陣形の展開、そして野営地の設営法といった、軍隊の組織運用に関する具体的な教えを説く 18 。

- 巻三 :「城築」。城の設計と構築に関する詳細な記述であり、本書が築城書として知られる所以である 18 。

- 巻四 :「客戦」「山戦」「河戦」「戦法」など。敵地での戦いや、山岳・河川といった様々な地勢における戦闘方法、具体的な戦術について解説する 18 。

『武教全書』は、素行の死後もその影響力を失わなかった。彼の教えは山鹿流兵学として確立され、津軽藩や平戸藩をはじめとする全国の諸藩で熱心に研究された 18 。各地で『武教全書聞書』や『武教全書講集』といった多数の注釈書が作成された事実は、山鹿流が特定の地域に限定されない、広範な影響力を持つ兵学体系であったことを雄弁に物語っている 18 。

第二章:統率論と戦略・戦術論 ―「正しさ」の追求―

『武教全書』で展開される戦略・戦術論は、戦国時代に見られるような実利主義や権謀術数よりも、儒教的な道義性や「正しさ」を優先する、極めて倫理的な性格を持つ。

巻一「主本」で説かれる理想の将帥像は、その象徴である。素行は、「能く人を知るべき事」「賞罰を明にする事」「常に兵法をならはす事」の三つを大将が備えるべき要件として掲げた 18 。これは、『孫子』をはじめとする中国の古典兵学の知見を、儒教的な徳治主義の観点から再解釈したものである。優れたリーダーは、部下の能力を的確に見抜き、功績には必ず報い、過ちには公正な罰を与え、そして平時から訓練を怠らないことで、組織の規律と士気を維持しなければならないとした。

素行の倫理的な戦略観が最も先鋭的に現れるのが、「奇襲」の否定である。彼は『戦略抄』において、戦国時代屈指の奇襲戦として知られる桶狭間の戦いについて、織田信長は今川義元軍の側背を突く奇襲を行ったのではなく、中島砦から堂々と正面攻撃を仕掛けたのだ、という異色の説を展開した 15 。これは、歴史的事実の解明というよりも、奇襲という「卑怯」で「不正」な手段を、自身の理想とする戦いの姿から排除するための理論武装であったと考えられる。正々堂々とした戦いこそが、武士の道にかなうという信念が、歴史解釈にまで影響を及ぼしたのである。

同様の思想は、仇討ちの作法に関する記述にも見られる。『山鹿語類』において彼は、仇討ちは「天下の大道」であり、衆人環視の白日の下で堂々と相手を討ち果たすことこそが手柄であると説いた 7 。一方で、相手の屋敷に人知れず忍び込んで討つような闇討ちは、「夜盗と大差なし」と厳しく断罪している 7 。ここにも、戦闘行為のあらゆる側面に「公明正大」という倫理観を貫こうとする、素行の一貫した姿勢がうかがえる。

このような思想的背景を理解すると、山鹿流兵法がしばしば「実戦的でない」と評される理由が明らかになる。山鹿流は「奇襲・冬の陣・夜討ち・数の暴力に極めて弱い」とされ、その免許皆伝者であった大老・井伊直弼が桜田門外の変で暗殺されたことが、その弱点を象徴する事件として挙げられる 7 。しかしこれは、単なる技術的な欠陥ではない。むしろ、素行がその兵学体系から、道義に反すると考えた奇襲や闇討ちといった非正規戦術を意図的に排除したことによる、必然的な帰結なのである。彼の兵学は、勝つためには手段を選ばない戦国時代の総力戦を想定したものではない。それは、武士が「為政者」として道徳的模範でなければならないという、彼の士道論に基づいた、泰平の世のための兵学であった。したがって、山鹿流の「弱点」とは、その思想的純粋性、倫理性を優先したことによる宿命的な「限界」と捉えるべきであろう。

第三章:『武教全書』における築城術 ―理論化された要塞―

『武教全書』は、特にその巻三「城築」によって、後世に築城書として広く知られることとなった 19 。ここに記された築城術は、単なる建築技術の解説に留まらず、素行の思想を色濃く反映した理論体系となっている。

その思想的な側面として、陰陽五行説などの影響が挙げられる。例えば、素行は「天守は戌亥(北西)の吉方に置くべし」と説いている 7 。これは、城が単なる軍事施設であるだけでなく、藩主の権威と領国の安寧を象徴する、政治的かつ呪術的な意味合いを帯びた空間であったことを示している。城の中心である天守を縁起の良い方角に配置することは、城郭全体の安定と繁栄を願う思想の現れであった。

技術的な側面においては、塁線(城壁や石垣の連なり)に多くの「折れ」を設けることで、防御力を最大限に高める設計を重視した点が最大の特徴である 21 。塁線を意図的に屈曲させることで、城壁に取り付こうとする敵兵に対し、様々な角度から矢や鉄砲による側面攻撃(横矢掛かり)を加えることが可能になる。これにより、城の防御における死角をなくし、敵を効率的に排除することを目指したのである。

『武教全書』は、「戦国時代末期の築城法をよく伝える書」として高く評価されている 19 。これは、戦国時代を通じて、数多の合戦経験の中で培われ、洗練されてきた実践的な築城技術が、本書において初めて体系的に理論化され、言語化されたことを意味する。混沌とした実戦知に、素行が論理的な秩序を与えたのが『武教全書』の「城築」の巻であったと言えよう。

第三部:戦国時代の視座からの比較分析 ―継承と変容―

『武教全書』に示された山鹿流の兵学、特に築城術は、泰平の世に突如として生まれたものではない。それは、戦国乱世という巨大な実験場で培われた技術と思想を、いかに継承し、あるいは変容させたのかという視点から分析することによって、その歴史的意義が初めて明らかになる。本章では、『武教全書』を戦国時代の主要な築城術と比較検討し、その独自性と、時代を画する役割を浮き彫りにする。

第一章:戦国末期城郭技術との連続性と断絶

山鹿流の築城術は、戦国時代、特にその後半から織豊期にかけて急速に発達した城郭技術の延長線上にある。鉄砲の普及と合戦の組織化・大規模化は、城のあり方を根本から変えた 25 。防御の要である虎口(出入口)は、単純な門から、敵兵を閉じ込めて殲滅するための複雑な枡形へと進化し、塁線は、側面攻撃(横矢掛かり)を効果的に行うために、直線的に屈曲する構造が一般化した 25 。

山鹿流が最大の特徴とする、塁線に多くの「折れ」を設ける縄張(城の設計)は、まさにこの織豊系城郭で確立された「横矢掛かり」の思想を直接的に受け継ぎ、さらに理論的に徹底させたものと位置づけることができる 24 。しかし、その思想的背景や具体的な技術的選択においては、戦国期の他の主要な流派との比較を通じて、その独自性がより鮮明になる。

以下の表は、戦国期から江戸初期にかけての主要な築城術の特徴を比較したものである。

|

比較項目 |

甲州流(武田氏) |

北条流(後北条氏) |

織豊系(織田・豊臣氏) |

山鹿流(山鹿素行) |

|

主要思想 |

人材重視(「人は城」)、地形利用の徹底 |

徹底防御、拠点防衛網の構築 |

権威の誇示、「見せる」ための城、政治拠点 |

統治の学、儒教的・道徳的理念の具現化 |

|

立地 |

山城、河岸段丘の活用 30 |

丘陵、平山城、大規模な総構 31 |

平山城、平城(城下町との一体化) 32 |

平城、平山城 |

|

塁線 |

自然地形に沿った曲線的な土塁 |

複雑な土塁線、巧みな地形加工 |

直線と折れを組み合わせた横矢掛かり 27 |

幾何学的ともいえる「折れ」の多用 22 |

|

虎口 |

丸馬出、三日月堀 30 |

角馬出、発達した枡形 33 |

喰違虎口から発展した枡形虎口 26 |

厳重な枡形、櫓を省略した横矢枡形 24 |

|

堀 |

空堀、薬研堀 |

障子堀、畝堀といった独自の堀構造 35 |

広大で計画的な水堀 |

計画的な水堀 |

|

石垣・瓦 |

限定的な使用 |

一部で石垣を使用 |

総石垣、瓦葺建物の本格的導入 |

総石垣、瓦葺が前提 |

|

代表例 |

躑躅ヶ崎館、高遠城 30 |

小田原城、山中城 31 |

安土城、大坂城 |

赤穂城、平戸城 22 |

この比較から明らかなように、山鹿流は先行する諸流派、特に織豊系城郭の技術的成果を色濃く受け継いでいる。総石垣や瓦葺、枡形虎口、横矢掛かりといった要素は、その直接的な証拠である。しかし、甲州流が重視した地形そのものの活用や、北条流に見られる障子堀のような独創的で具体的な防御施設の開発とは一線を画す。山鹿流は、これらの実戦から生まれた多様な工夫を、より抽象的で普遍的な「折れ」の連続という幾何学的な原理へと昇華させ、それを体系的な理論として構築した点に、その最大の独自性がある。それは、戦国の「実践知」が、江戸の「学問」へと変質していく過程を象徴している。

第二章:実戦の城・赤穂城と平戸城に見る山鹿流の具現化

『武教全書』に記された理論は、机上の空論に終わらなかった。その思想は、実際の城郭建築において具体的に反映されている。その代表例が、播磨赤穂城と肥前平戸城である。

赤穂城 は、山鹿流築城術を理解する上で最も重要な事例である。この城の縄張は、もともと甲州流軍学者であった近藤正純が担当し、慶安元年(1648年)から築城が開始された 37 。その後、赤穂藩に仕官し、一時期滞在していた山鹿素行が、その縄張、特に二の丸門付近に手直しを加えたと伝えられている 38 。その結果、赤穂城は変形の輪郭式を基本としながら、塁線に無数の「折れ」を持つ、極めて特異な縄張の城となった 21 。

具体的には、本丸や二の丸の石垣に見られる複雑な屈曲、隅櫓の代わりに石垣上に土塀を設けて側面攻撃を可能にした「横矢枡形」、そして厳重な枡形門など、城のあらゆる箇所で横矢掛かりを徹底的に追求した設計が見て取れる 24 。この執拗なまでの防御意識は、戦国時代の記憶を生々しく留める甲州流の実践的設計に、山鹿流のより理論的で体系的な思想が上書きされた結果と解釈することができる。

この事実は、赤穂城が単に「山鹿流の城」という一面的な評価に留まらないことを示唆している。むしろこの城は、戦国から江戸への築城思想の「移行期」そのものを体現する城郭と見るべきである。戦国時代の熾烈な攻防戦の記憶(甲州流)と、それを理論化・体系化して未来の(起こるかもしれない)戦に備えようとする江戸初期の学問的意識(山鹿流)が、一つの城郭の上に地層のように重なっている。赤穂城は、二つの時代の思想が融合した「ハイブリッドな城」として分析することで、より深い歴史的文脈を読み解くことが可能となる。

もう一つの事例である 平戸城 も、赤穂城と並んで山鹿流の縄張が採用された城として知られている 36 。江戸時代中期に再建される際、山鹿流の軍学に沿って設計されたこの城は、特に二の丸の虎口に見られる多くの屈折や、二の丸東面に設けられた横矢枡形に、その特徴が顕著に現れている 36 。平城である赤穂城に対し、平戸城は平山城であり、異なる立地条件においても山鹿流の設計思想が柔軟に適用されていたことがわかる。

第三章:理想化された「士」の戦い方と戦国の実像

『武教全書』が描く戦いの姿と、その直前の時代である戦国の現実との間には、深い断絶が存在する。この断絶を理解することこそ、本書がなぜ「実戦的でない」と評されるのか、その思想的根源に迫る鍵となる。

戦国時代の実像は、勝つためには手段を選ばない、苛烈なリアリズムの世界であった。奇襲、謀略、裏切り、調略は日常的な戦術であり、道義よりも実利が優先された。しかし、素行が『武教全書』や他の著作で描いた理想の戦いは、これとは全く対照的である。前述の通り、彼は奇襲や闇討ちを「不正」として断固として否定し、あくまで公明正大な戦いを武士のあるべき姿とした 7 。これは、戦闘という最も非情な行為そのものにさえ、「士」としての高い倫理性を求め、武力を「道」の管理下に置こうとする彼の思想の必然的な現れであった。

この理想主義は、後の時代から見れば、現実の戦闘における脆弱性として映った。幕末、山鹿流を学んだ吉田松陰でさえ、その精神性の高さは認めつつも、山鹿流の兵学だけでは西洋列強の軍事力(夷狄)には到底対抗できないと述べ、西洋兵学の導入を主張している 7 。これは、山鹿流が理念としては優れていても、異なる戦術思想や進化した軍事技術の前では、その有効性が限定的であることを示唆している。

結論として、『武教全書』は戦国時代の「戦闘マニュアル」ではなく、江戸時代の「武士の心得としての兵法書」であったと規定できる。その一見「非実戦的」に見える側面は、欠陥ではなく、時代の要請に応じた思想的転換の証左なのである。素行は、武士の暴力的エネルギーを、社会秩序を破壊する力から、それを維持・統治する力へと転換させるための理論的基盤を構築しようとした。そのために、戦いの現実からある種の「汚れ」を取り除き、理想化する必要があったのである。

結論:戦国から江戸へ―『武教全書』が持つ歴史的意義

山鹿素行の『武教全書』は、日本の軍事史および思想史において、一つの時代の終わりと新しい時代の始まりを画する記念碑的な著作である。本報告書で詳述してきたように、本書の歴史的価値は、個々の戦術や築城技術の優劣によって測られるべきものではない。その真の意義は、より深く、構造的なレベルに存在する。

第一に、『武教全書』は、戦国時代に蓄積された膨大かつ混沌とした軍事技術という「素材」を、儒学、特に素行独自の古学という「知の枠組み」を用いて整理・体系化し、泰平の世における武士階級の新たなアイデンティティを支える「思想」へと昇華させた点に、その最大の功績がある。戦国の実戦知に「道」という秩序と倫理を与え、武士が持つ潜在的な暴力性を、私的な闘争のためではなく、「公」のために管理・制御するための理論的基盤を構築したのである。

第二に、本書は戦国から江戸への移行期における武士の意識変革を象徴している。戦国的なリアリズム、すなわち奇襲や謀略を否定し、公明正大な戦いを理想としたことは、武士が単なる戦闘者から、民衆の模範となるべき道徳性を備えた「為政者」へと脱皮しなければならないという、時代の要請に応えるものであった。その結果として生じた「非実戦的」とも評される側面は、むしろこの思想的転換が成功したことの証左に他ならない。

最後に、赤穂城の事例が示すように、本書の思想は具体的な形となって後世に遺された。戦国の記憶を留める甲州流の設計に、山鹿流の理論が重ねられた赤穂城の縄張は、まさに二つの時代が交差する地点に立つ『武教全書』の性格そのものを物語っている。

山鹿素行は、戦国という過去を深く見つめながら、江戸という新たな時代に生きる武士がいかにあるべきかを問い続けた。『武教全書』は、その壮大な問いに対する、彼なりの体系的な回答であった。それは、戦国の終焉と近世の開幕を告げる、思想史上の一大事業だったのである。

引用文献

- 武教全書 - 津軽デジタル風土記 https://tsugaru-fudoki.jp/digtalfudoki/bukyozensyo/

- 武教全書 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100423052/

- 武教全書 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100300566/2

- 山鹿素行の「士道」が定義する、平和な時代の武士の職分 https://rensei-kan.com/blog/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E7%B4%A0%E8%A1%8C%E3%81%AE%E3%80%8C%E5%A3%AB%E9%81%93%E3%80%8D%E3%81%8C%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%81%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E3%81%AE%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%81%AB%E3%82%88/

- 山鹿素行之「聖學」與「士道」- 元照出版, 月旦知識庫 http://lawdata.com.tw/tw/detail.aspx?no=373992

- 「山鹿素行から私が学んだこと」 http://www.kusw.ac.jp/wp-content/uploads/2012/12/ako_koen20121214.pdf

- 山鹿流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E6%B5%81

- 第四講:日本武士道的虛像與實像 - 日本国际交流基金会|北京日本文化中心 https://www.jpfbj.cn/sys/?p=6478

- 山鹿素行[1](1622~1685 / 江戸時代初期の兵学者・儒学者・思想家)の精神訓からの名言 [今週の防災格言538] https://shisokuyubi.com/bousai-kakugen/index-699

- 山鹿素行[2]の世の無常観に関する名言(1622~1685 / 江戸時代前期の兵学者・儒学者・思想家 古学派の祖)[今週の防災格言698] https://shisokuyubi.com/bousai-kakugen/index-859

- 《大学入学共通テスト倫理》のための山鹿素行|星屋心一 - note https://note.com/berklg/n/n978ea9aa1551

- 山鹿素行- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E7%B4%A0%E8%A1%8C

- 山鹿素行~大石内蔵助、吉田松陰にも影響を与えた山鹿流兵法の祖 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4349

- 山鹿流兵法 - 鳳陽会東京支部 https://houyoukai-tokyo.exp.jp/1931/

- 山鹿素行 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E7%B4%A0%E8%A1%8C

- 山鹿素行における士道論の展開 https://aue.repo.nii.ac.jp/record/4400/files/nihonbunka18119.pdf

- 曰本武士道论视野中的中国儒学 - 北京大学人文学部 https://fh.pku.edu.cn/docs/2021-05/20210503171111767728.pdf

- 国文学研究資料館特別コレクション・山鹿文庫蔵『武 ... - HERMES-IR https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/74333/shomotsu0002901610.pdf

- 『信長の野望蒼天録』家宝一覧-書物- http://hima.que.ne.jp/souten/shomotsu.html

- 兵営国家であり、その支柱となったのが兵学であった。「近 - HERMES-IR https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/26903/shomotsu0001700010.pdf

- 赤穂城の駐車場、三の丸大手門や隅櫓、天守台などの見どころを紹介! https://okaneosiroblog.com/hyogo-akou-castle/

- 赤穂城 - KemaAkeの全国城めぐり https://kemaake.com/c_kinki/c_akou.html

- 赤穂城(あこうじょう)#060『史跡整備によってよみがえった、縄張りが独特な城』 https://www.takamaruoffice.com/100meijyou/ako-castle/

- 超入門!お城セミナー第92回【歴史】戦術研究の第一人者でも、難攻不落の城を造れるとは限らない!? - 城びと https://shirobito.jp/article/1102

- <研究ノート>織豊系城郭の構造 : 虎口プランによる縄張編年の試み https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/bitstream/2433/238915/1/shirin_070_2_265.pdf

- 鉄砲伝来と城の変化/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/113818/

- 織豊系城郭 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E8%B1%8A%E7%B3%BB%E5%9F%8E%E9%83%AD

- 歴史編 第69回 秀吉の城21(倭城2)【理文先生のお城がっこう】 - 城びと https://shirobito.jp/article/1988

- 城の防御施設はどうなっている?~お城めぐりが楽しくなる用語知識 | WEB歴史街道|人間を知り https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4404?p=1

- 超入門! お城セミナー 第25回【武将】武田信玄が戦国随一の築城名人だったって本当? https://shirobito.jp/article/396

- 百年の - 小田原市観光協会 https://www.odawara-kankou.com/work/odawara_hojo100.pdf

- 【お城の基礎講座】49. お城の縄張(なわばり) - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2020/09/16/180000

- お城の歴史 戦国時代③ 土の城の王者・北条氏の築城術とは!? https://japan-castle.website/history/sengoku3/

- 赤穂城の構造 https://ako-castle.jp/learn/the-structure-of-ako-castle

- 北条流築城技法を示す<山中城> https://sirohoumon.secret.jp/yamanakajo.html

- 山鹿素行の叡智 平戸城 | きままな旅人 https://blog.eotona.com/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E7%B4%A0%E8%A1%8C%E3%81%AE%E5%8F%A1%E6%99%BA%E3%80%80%E5%B9%B3%E6%88%B8%E5%9F%8E/

- 赤穗城 - 史跡名勝の探訪ガイド - 赤穂市教育情報ネットワーク http://www.ako-hyg.ed.jp/bunkazai/tazunete/tazunete7.pdf

- 赤穂城(兵庫県赤穂市) 軍学者の技巧的な縄張りが残る城 https://castlewalk.hatenablog.jp/entry/2020/10/17/190000

- 赤穂城をゆく http://www.lint.ne.jp/~uematsu/akoo2.html

- 赤穂城跡の石垣 http://www.ako-hyg.ed.jp/bunkazai/akojo/ishigaki/ishigaki.html

- 赤穂城の歴史観光と見どころ - お城めぐりFAN https://www.shirofan.com/shiro/kinki/akou/akou.html