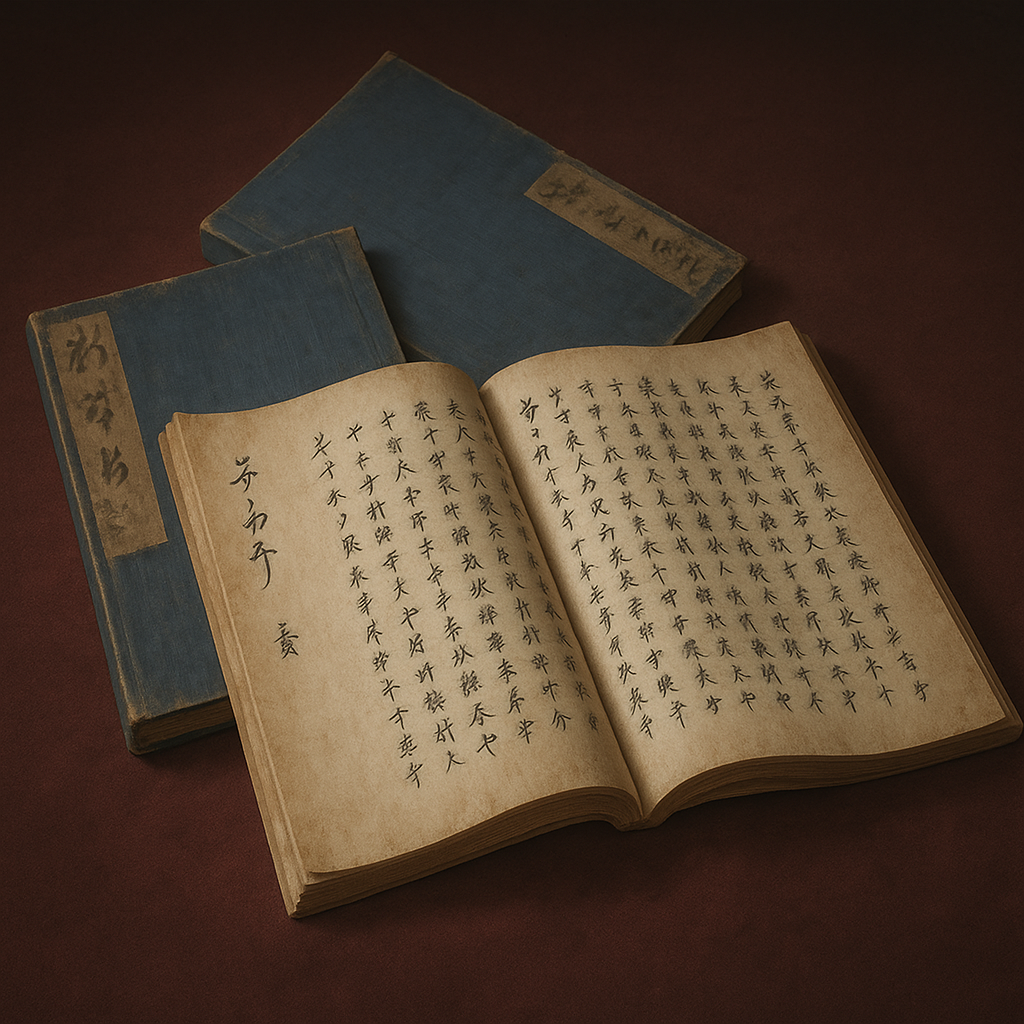

武野燭談

『武野燭談』は江戸前期の武家逸話集。徳川創業期の君臣の言行を通じ、泰平の世に理想の武士像を再構築。戦国の記憶を江戸の統治理念に合致させ、武士道徳を普及させるための教訓書である。

『武野燭談』の徹底的分析―戦国時代の記憶は江戸の理想にいかにして作り変えられたか

序論:『武野燭談』とは何か―戦国の記憶から江戸の理想へ

『武野燭談』(ぶやしょくだん)は、江戸時代前期の宝永6年(1709年)に成立したとされる、全30巻から成る武家物語、あるいは逸話集である 1 。その内容は、徳川幕府の創始者である徳川家康から五代将軍綱吉に至るまでの歴代将軍、御三家、老中、旗本、諸大名とその家臣に至るまで、約100名に及ぶ人物の事績や言行を173項目にわたって記録したものである 1 。そのジャンルは、巷談集、雑史、あるいは広義の軍記物として分類され、江戸時代を通じて武家社会を中心に広く読まれ、人口に膾炙した 2 。

本報告書は、ユーザーの「日本の戦国時代という視点」という要請に応えるにあたり、本書を単に戦国時代の出来事を記録した「歴史書」として扱うのではなく、より深い分析的視座を提供する。すなわち、『武野燭談』を、戦乱の時代から約一世紀が経過した泰平の世である江戸時代中期に、当時の人々が戦国という時代をいかに振り返り、その記憶を自らの理想に合わせて「再構築」したかを示すテクストとして読み解くことである。この視点に立てば、本書は戦国時代の生々しい現実を伝える一次史料ではなく、江戸中期の武士階級にとっての「理想の武士像」や「理想の君臣関係」を、徳川創業期の英雄たちの姿を借りて描き出すための、一種のイデオロギー装置であったという本質が浮かび上がってくる。

なぜ、元禄文化が爛熟し、幕政が安定した宝永年間という平和な時代に、わざわざ戦乱の時代の物語が求められたのであろうか。これは単なる懐古趣味に留まるものではない。むしろ、武力によってではなく行政官僚としての能力によってその存在価値が問われるようになった武士階級に対し、そのアイデンティティと支配の正統性を、戦闘技術といった外面的なものから「徳」や「忠義」といった内面的な価値へと再定義する必要があったからに他ならない。この問いを突き詰めると、本書が当時の武士たちにとっての 道徳教科書 としての役割を担っていたという仮説が導き出される。戦国時代の英雄たちの武勇伝は、単なる戦闘の記録としてではなく、後世の武士が日々の務めの中で実践すべき道徳的規範へと昇華され、提示されたのである。『武野燭談』は、戦国の記憶を利用して、江戸中期の武士道イデオロギーを補強し、普及させるという、明確な社会的・政治的意図をもって編纂された可能性が極めて高い。本報告書は、この核心的視座に基づき、その多層的な意味を徹底的に解明するものである。

第一章:『武野燭談』の成立と構成

成立年代と時代背景

『武野燭談』の成立年とされる宝永6年(1709年)は、日本の歴史において一つの転換点であった。この年の正月、五代将軍徳川綱吉が没し、六代家宣が将軍職を継承した。綱吉の治世は、元禄文化の隆盛という華やかな側面を持つ一方で、「生類憐みの令」に象徴される特異な政策が社会に影響を与えた時代でもあった。その後継者である家宣の時代には、間部詮房や新井白石といった優れた人材が登用され、いわゆる「正徳の治」と呼ばれる文治政治への転換が図られることになる。

このような政治的・思想的な過渡期において、徳川の治世の原点である家康やその創業を支えた家臣団の姿を振り返ることには、特別な意味があったと考えられる。綱吉時代の政治からの刷新を図る中で、幕政のあるべき理想の姿を、徳川の原点に立ち返って再確認しようとする機運が、知識人層の間に存在した可能性は否定できない。

構成と内容

本書は全30巻、173の項目から構成されている 1 。その最大の特徴は、記述が厳密な年代順(編年体)にはなっていない点である 1 。著者が折に触れて書き留めたものを集成した形式を取っており、体系的な歴史書というよりは、教訓的な逸話を主題ごとに集めた随筆に近い性格を持っている。

この非時系列的な構成は、本書の執筆意図を考察する上で重要な示唆を与える。歴史的事実の正確な因果関係を伝えることよりも、個々の逸話が持つ「教訓」そのものを際立たせる効果があるからだ。読者は歴史の流れとして物語を追うのではなく、一つ一つの独立したエピソードとして、そこに込められた道徳的なメッセージを直接的に受け取ることができる。例えば、家康の逸話の次に、時代を隔てた家光の逸話が配置されることもあり得るが、それは両者が示す「徳」や「教訓」に共通性があれば、構成上の問題とはならない。この構成自体が、本書が歴史研究書ではなく、時代を超えた普遍的な武士の徳を示すための、 実践的な倫理の書 として編まれたことを雄弁に物語っている。

流布と受容

『武野燭談』が当時の武家社会で広く受け入れられていたことは、現存する写本の多さから窺い知ることができる。国文学研究資料館の国書データベースによれば、国立国会図書館、内閣文庫、京都大学、早稲田大学をはじめ、全国の主要な図書館や文庫に多数の写本が所蔵されていることが確認できる 4 。これは、本書が一部の知識人の間で読まれただけでなく、広範な武士階級にとってアクセス可能な読み物であったことを示唆している。

さらに、近代に入ってからもその価値は認められ、『国史叢書』や『江戸史料叢書』といった権威ある叢書に収録されている 1 。これは、後世の研究者たちからも、江戸時代の武家社会の思想や価値観を理解する上で重要な文献として認識されていたことの証左である。

第二章:著者・木村高敦の実像―幕臣学者の視座

木村高敦の人物像

『武野燭談』の著者として最も有力視されているのは、木村高敦(きむら たかあつ)という人物である 1 。彼は江戸時代中期の幕臣であり、歴史考証学者としても知られている 6 。生年は延宝8年(1680年)または天和元年(1681年)、没年は寛保2年(1742年)とされ、『武野燭談』が成立した宝永6年(1709年)には20代後半の壮途にあった青年であった 6 。彼の著作活動は本書に留まらず、『武家閑談』といった類似の逸話集も手掛けている 6 。

高敦は単なる市井の文筆家ではなかった。彼は幕府に仕える武士であり、その学識をもって歴史編纂という公的な事業にも関与する立場にあった。この事実は、『武野燭談』の性格を理解する上で決定的に重要である。

『武徳編年集成』との決定的関係

木村高敦の業績の中で最も重要なものの一つが、徳川家康の一代記である『武徳編年集成』の編纂である 6 。この書物は、享保の改革を推進した八代将軍徳川吉宗の命によって編纂が開始され、寛保元年(1741年)に幕府へ献上された、いわば徳川幕府の公式見解を色濃く反映した「正史」であった 8 。偽書の説や諸家の由緒の誤りを訂正することに努めたとされ、その編纂態度は極めて考証的であった 8 。

幕府の公式史家ともいえる立場の高敦が、なぜ一方で、巷間の逸話や伝聞も含まれる可能性のある『武野燭談』のような書物を著したのか。この問いこそが、彼の執筆意図の核心に迫る鍵となる。ここに、徳川の治世を盤石にするための、硬軟両様の巧みなイデオロギー戦略が見て取れる。

すなわち、『武徳編年集成』が、公的な場において徳川家の権威と治世の正統性を「論理」と「事実」で証明するための 表の歴史 であるとするならば、『武野燭談』は、個々の武士の心に直接響く具体的な物語を通じて、徳川への忠誠心やあるべき武士道を「感情」と「倫理」に訴えかける 裏の歴史(あるいは道徳の書)として位置づけることができる。人間の思想形成には、客観的な事実の提示と、共感を呼ぶ物語の両方が不可欠である。高敦は、徳川幕府という巨大な建築物の「設計図」にあたる正史と、その中で生きる人々が日々参照すべき「生活の心得」にあたる逸話集の両方を執筆したのである。この視点を持つことで、『武野燭談』に収録された個々の逸話が、単なる興味深い話ではなく、幕府の統治理念を反映した教育的素材 として意図的に選び抜かれていることが明らかになる。

第三章:泰平の世に描かれた戦国の理想像―『武野燭談』の執筆意図

「武」の記憶の変容

江戸時代中期は、長く続いた戦乱の時代が遠い記憶となり、社会が安定した「泰平の世」であった。この時代、武士の役割は、戦場で武功を立てる「戦士」から、藩や幕府の行政を担う「官僚」へと大きく変容していた 10 。合戦の機会は失われ、彼らの日常業務は、統治機構の一員としての実務が中心となったのである 10 。

このような時代背景の中で、『武野燭談』が描く「武」の姿は、戦国時代本来の、敵を討ち、領地を奪うといった武勇や策略といった側面から、為政者としての徳、家臣や領民を思いやる人情、私利を捨てて公に尽くす忠義といった、 道徳的・倫理的な価値 へとその重点を大きく移行させている。例えば、徳川家康が駿府城に池を造る計画が持ち上がった際、そのために小さな寺を潰さねばならないと聞くと、「なぐさみのために人々を苦労させてはならない」と計画を中止させたという逸話が収録されている 11 。これは、為政者の第一の徳が武力による征服ではなく、民を慈しむ「仁政」にあるとする思想の明確な表れである。戦国の記憶は、江戸の統治理念というフィルターを通して、新たな意味を与えられたのである。

同時代の類書との比較

『武野燭談』の思想的特徴は、同時代に成立した他の武士道関連の書物と比較することで、より鮮明になる。

|

書名 |

成立年代 |

主な内容・思想 |

特徴 |

|

『武野燭談』 |

宝永6年 (1709) |

徳川創成期の君臣の言行録。統治者としての徳、忠義、義理人情を重視。 |

幕府の公式見解に近い、教訓的・理想主義的な逸話が多い。 |

|

『葉隠』 |

正徳6年頃 (1716) |

「武士道と云ふは死ぬ事と見付けたり」。藩主への絶対的忠誠と、死を覚悟した奉公の精神。 |

佐賀藩という一地方の価値観が強く反映。観念的で過激な側面も持つ 12 。 |

|

『常山紀談』 |

享保年間~ |

戦国武将の逸話集。武勇伝や智謀、人間味あふれる逸話が中心。 |

教訓性よりも物語としての面白さ、武辺咄としての性格が強い。 |

この比較から明らかなように、『葉隠』が佐賀鍋島藩という特定の藩のローカルな価値観を色濃く反映し、内向的で観念的な武士道を説くのに対し、『武野燭談』は徳川将軍家とその譜代大名を中心に描くことで、幕藩体制全体に通用する 普遍的な武士の規範 を提示しようとしている。これは、地方の独自性を抑制し、幕府を中心とする秩序を思想面から強化するという、高度な政治的意図があった可能性を示唆する。

つまり、『葉隠』の説く「死」の美学は、すべての官僚化した武士が日々の務めの中で実践できるものではない。一方で、『武野燭談』が示す「仁政」「忠義」「正直」といった徳目は、平和な時代の行政官であっても実践可能な、具体的で穏健な倫理規範である。この意味で、『武野燭談』は、泰平の世における武士の生き方を具体的に示すための、幕府公認の「マニュアル」に近い性格を持ち、その根底には幕府による思想統制の意図が見え隠れするのである。

第四章:逸話に見る徳川創成期の君臣像

『武野燭談』に収録された逸話は、歴史的事実の無作為な抜粋ではない。そこには、徳川の治世を理想化し、後世の武士たちの模範とするための、明確なテーマに沿った意図的な選択と編集の痕跡が見られる。

一. 理想の君主として描かれる徳川家康

本書において、徳川家康は単なる戦国の覇者としてではなく、儒教的な徳を備えた理想的な君主として描かれている。

- 為政者の公的意識 : 中でも象徴的なのが、「天下は天下之人の天下にして、我一人の天下とは思ふべからず。国も又、一国之人の国にして、一人の国にはあらず」という言葉である 13 。この言説は、家康を私利私欲を超越した公の精神を持つ統治者として神格化し、江戸時代の将軍や大名が持つべき心構えの最高規範として提示するものである。

- 忠孝思想の奨励 : 武田信玄の後を継いで家を滅ぼした武田勝頼を評して、「親を非にみるというは、孝子のなさざるところなり。父に孝なき人、いかでか忠臣ならんや」と述べたとされる逸話がある 13 。これは、親への敬意である「孝」と、主君への忠誠である「忠」を不可分のものとして結びつけ、幕藩体制という家父長的な支配構造を思想的に正当化する強力な論理となっている。

- その他の徳目 : この他にも、苦労せずに得た富はかえって害になるという教えや 13 、豊臣秀吉から拝領した華美な羽織を「わが家法を乱れさせる」として投げ捨てたという逸話など 13 、質素倹約や実質剛健を尊ぶ価値観が繰り返し強調される。

二. 将軍を支える家臣たちの理想像

家康だけでなく、彼を支えた家臣たちもまた、後世の武士が範とすべき理想像として描かれる。

- 諫言を受け入れる度量(土井利勝) : 老中の土井利勝が、家康から人材登用のあり方について「軽薄なお追従や周囲を蹴落とすような真似はせぬ者」こそ登用すべきだと諭され、自らの過ちを素直に認めて行動を改めたという逸話が紹介されている 14 。これは、主君への率直な諫言と、それを受け入れて自らを省みる臣下の謙虚さという、理想的な君臣関係を描き出している。

- 忠信を本質とする姿勢(本多正信) : 徳川の知恵袋と称された本多正信は、「勝負は花実に等しければ、その本を失ってはならない。その本は忠信を尽くす事で、諸事は生ずるのだ」と述べたと伝えられる 15 。これは、目先の成功や手柄(花実)よりも、根本にあるべき主君への忠誠心(本)こそが武士の本質であるとする精神性を示している。

これらの逸話を通じて、読者である江戸時代の武士たちは、徳川創業期の偉大な君臣関係を追体験し、自らの日々の務めにおける心構えを学んだのである。しかし、ここで注意すべきは、徳川創業期に実際に存在したであろう裏切りや権力闘争、家臣団内部の対立といった、幕府の威光にとって不都合な側面は、意図的に描かれていないという点である。我々が『武野燭談』を読むとき、それは「何が書かれているか」と同時に、「何が書かれていないか」を問う必要がある。その沈黙の部分にこそ、編纂者である木村高敦と、その背後にある幕府の、徳川の「神話」を構築しようとする強い意志が隠されているのである。

第五章:歴史史料としての『武野燭談』―その価値と限界

『武野燭談』を「戦国時代という視点」で評価する際、その歴史史料としての性格を正確に理解することが不可欠である。

史料的性格の再確認

第一に、本書は戦国時代や江戸時代初期に生きた人物による同時代の記録、すなわち一次史料ではない。出来事から約一世紀が経過した後に、後世の人物が伝聞や既存の様々な記録を基に編纂した二次史料である。その性格は、幕末に成立した『名将言行録』のように、当時巷間で流布していた話を多く含み、史実との乖離が指摘される「俗書」と見なされる側面を持つ 16 。したがって、本書に記された個々の逸話の歴史的真実性を、無批判に受け入れることは極めて危険である。

歴史研究における価値

では、歴史学にとって『武野燭談』は価値のない書物なのであろうか。答えは否である。その価値は、どの時代の何を研究するかによって全く異なる。

- 戦国時代研究の史料として : 戦国時代の具体的な事実関係、例えば合戦の経緯や政治的判断の背景などを証明する史料としての価値は、他の信頼できる一次史料(武将が発給した書状や、公的な記録など)による裏付けがない限り、 低い と言わざるを得ない。

- 江戸時代思想史・文化史の史料として : 一方で、本書は「18世紀初頭の武士階級が、戦国時代という過去をどのように解釈し、どのような価値観をそこに見出そうとしたか」を解明するための 極めて貴重な一次史料 となる。武士道の変容、徳川幕府の統治イデオロギーの浸透過程、当時の読書文化や歴史意識などを研究する上で、これほど雄弁な史料は他にない。

本書を評価する鍵は、「歴史的事実(Fact)」と「歴史的記憶(Memory)」を明確に区別することにある。『武野燭談』は「事実」の宝庫ではないかもしれないが、「記憶」の結晶である。戦国という過酷な過去が、江戸という安定した時代にいかにして受容され、意味づけられ、次世代に継承されようとしたのか。そのダイナミックな「記憶の政治学」を読み解くことこそ、『武野燭談』の専門的な読解法なのである。「戦国時代という視点」で本書を読むとは、戦国時代そのものを直接見るのではなく、「江戸時代という鏡に映った、理想化された戦国時代の姿」を分析することに他ならない。このメタ的な視点こそが、本書の史料的価値を最大限に引き出す鍵となる。

結論:『武野燭談』が現代に語りかけるもの

本報告書で詳述してきたように、『武野燭談』は、単なる戦国武将の興味深い逸話を集めた書物ではない。それは、泰平の世を迎えた徳川幕府が、自らの支配の正統性を思想面から盤石なものにするため、創業者たちの記憶を道徳的な規範として再構築し、武士階級全体に普及させようとした、高度に戦略的なイデオロギー的著作である。著者とされる木村高敦は、幕府の公式な歴史編纂にも携わるほどの学識と立場を活かし、徳川の「神話」を後世に伝えるための物語を巧みに編纂したのである。

ユーザーの「戦国時代という視点」という要請に対する最終的な回答は、以下の通りである。この視点から『武野燭談』を徹底的に調査した結果、明らかになるのは、戦国時代のありのままの姿ではない。それは、江戸時代という安定した社会の価値観というフィルターを通して、**理想化・教訓化された「鏡像」**なのである。そこには、下剋上に象徴される戦国の混沌としたエネルギーや、剥き出しの権力欲は影を潜め、代わりに幕藩体制の秩序を支える「忠」「孝」「仁」といった儒教的徳目が満ち溢れている。

したがって、『武野燭談』は、戦国時代そのものの実像を知るための書としてではなく、江戸時代がいかにして戦国時代という過去を乗り越え、その記憶を自らの統治の糧としていったかを理解するための、最高の道標なのである。それは、歴史がいかに後世によって語り直され、新たな意味を付与されていくかという、普遍的なプロセスを示す一級の事例と言えよう。

引用文献

- 武野燭談(ぶやしょくだん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A6%E9%87%8E%E7%87%AD%E8%AB%87-1202034

- 武野燭談とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%AD%A6%E9%87%8E%E7%87%AD%E8%AB%87

- 軍記物 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E8%A8%98%E7%89%A9

- 武野燭談 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100263994

- 武野燭談 : 全(矢野太郎編) / がらんどう / 古本 - 日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=318610922

- 木村高敦(きむら たかあつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%A8%E6%9D%91%E9%AB%98%E6%95%A6-1070401

- 国書データベース https://kokusho.nijl.ac.jp/work/54217?ln=ja

- 第7回郷土資料展『愛知の歴史人物(戦国武将) 徳川家康展』 https://www.aichi-pref-library.jp/s005/about/area/010/070/20250320113030.html

- 秀吉への臣従|徳川家康ー将軍家蔵書からみるその生涯ー - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/ieyasu/contents2_03/02/

- 【葉隠解説】江戸の武士が教える生き方の極意――初心者のための『葉隠』入門書 - note https://note.com/kounkt/n/nf4dbc4e0bd9e

- 徳川家康のヘルスケア論や、節約マインドなど。人生に役立つ「家康・名言集」 https://www.kateigaho.com/article/detail/166354/page2

- 葉隠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E9%9A%A0

- 徳川家康の名言・逸話40選 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/254

- 地位に驕らず、謙虚な姿勢で人材発掘。徳川家康が土井利勝をたしなめたエピソード【どうする家康】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/194675/2

- 本多 正信とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%AC%E5%A4%9A+%E6%AD%A3%E4%BF%A1

- 名将言行録 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%B0%86%E8%A8%80%E8%A1%8C%E9%8C%B2

- 『名将言行録 現代語訳』|感想・レビュー・試し読み - 読書メーター https://bookmeter.com/books/6826199