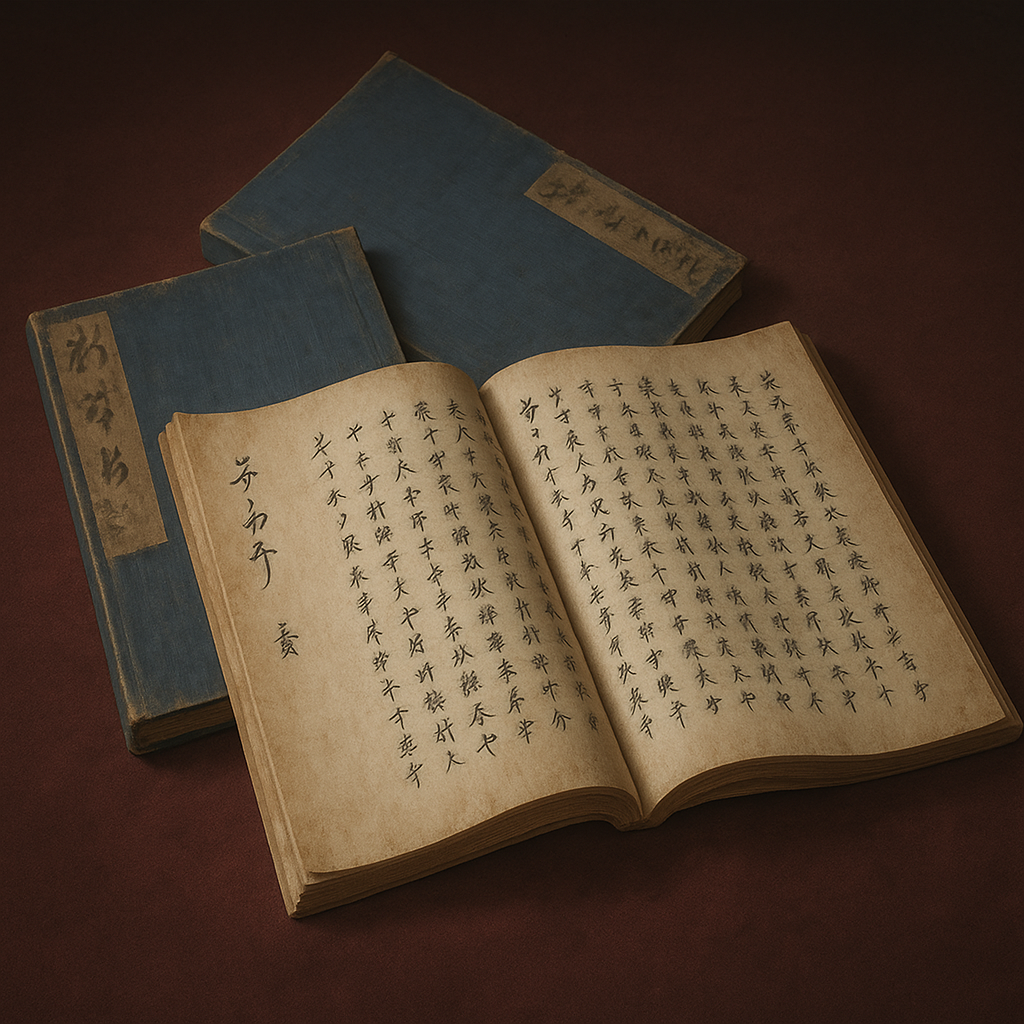

水滸伝

『水滸伝』は、北宋末期の腐敗に抗う百八人の好漢の物語。戦国日本の下剋上と共鳴し、忠義や組織論を問い、日本文化に影響を与えた。

『水滸伝』と戦国日本——叛逆と秩序、響き合う英雄たちの叙事詩

序論:『水滸伝』と戦国日本——叛逆と秩序、響き合う英雄たちの叙事詩

本報告書は、中国文学の金字塔である『水滸伝』を、日本の歴史上最もダイナミックな動乱期である戦国時代という鏡に映し出すことを目的とする。これにより、両者に共通する、また対照的である人間と社会の力学を解明することを目指す。中国の北宋末期、腐敗した政治に喘ぐ民衆の中から生まれた百八人の好漢たちの物語と、室町幕府の権威が失墜し、全国で群雄が割拠した日本の戦国時代。両者は、既存の秩序が崩壊し、新たな価値観が模索されるという点で、時代と場所を超えた共鳴を見せる。

権威が失墜し、旧来の秩序がその意味を失う時代において、「力」と「義」はどのように作用し、人々はいかなる価値観のもとに生き、あるいは死んでいったのか。この普遍的な問いを、日中両国の歴史的・文化的文脈の中で深く探求することが、本報告書の中心的な視座である。梁山泊の好漢たちが掲げた「替天行道」の旗印と、戦国武将たちが体現した「下剋上」の精神。その理想と現実、忠義と裏切り、組織と個人が織りなす複雑な綾を解きほぐすことで、我々は乱世における人間の本質に迫ることができるであろう。

第一部:『水滸伝』の深層——物語の成立から構造まで

この部では、『水滸伝』という作品自体を徹底的に解剖する。作者の謎から、物語が成立した歴史的背景、そして多様な版本が持つ意味までを掘り下げ、この壮大な物語の土台を固める。

第一章:作者をめぐる謎と物語の源流

作者論争の深層

『水滸伝』の作者は、伝統的に施耐庵(したいあん)、あるいはその弟子とされる羅貫中(らかんちゅう)とされてきたが、その実態は長らく謎に包まれている。この論争の原点となるのが、明代の武将・高儒が記した蔵書目録『百川書志』である。そこには「『忠義水滸伝』一百巻 銭塘の施耐庵的(の)本、羅貫中編次」との記述が見られる 1 。この記述は、施耐庵が原作を書き、羅貫中がそれを編集したという説の根拠とされてきた。

しかし、この説には多くの疑問符が付く。そもそも施耐庵という人物は、羅貫中以上にその実在が疑わしい 2 。彼に関する史料は極めて乏しく、その信憑性も低いことから、彼が羅貫中の師であったという説も学術的には疑問視されている 1 。

史実から虚構へ

『水滸伝』の作者不詳という事実は、単なる歴史的記録の欠落以上の意味を持つ。それは、この物語が特定の個人の創作物というより、民衆の集合的な願望や記憶が長い年月をかけて結晶化した「積層文学」であることを象徴している。この物語の成立過程を遡ると、その源流が、史実の断片から民衆の語りへと、そして洗練された文学作品へと幾重にも重なり合って形成されたことがわかる。

物語の核となったのは、北宋末期に実際に起きたいくつかの歴史的事実である。山東から淮南にかけて「宋江三十六人」と称される盗賊団が暴れ回ったこと、江南地方で方臘(ほうろう)という指導者が大規模な反乱を起こしたこと、そして梁山泊という広大な沼沢地が盗賊の拠点となっていたことなどが、史書に記録されている 4 。

しかし、これらの断片的な史実は、物語の中で大胆に再構成され、虚構として昇華されていく。例えば、史実では山賊の宋江と方臘討伐軍にいた同名の将軍は別人であったとする説(宮崎市定の「二人の宋江」説)が有力視されており、物語の根幹である「梁山泊軍が朝廷に帰順し方臘を討つ」という筋書き自体が、後世の創作である可能性が高い 4 。これらの歴史の断片は、まず都市の庶民の間で語られる講談(物語)の題材となり、そこで民衆の喝采を浴びる英雄譚として肉付けされていった。さらに元の時代には、雑劇(げんのざつげき)という演劇の形で上演され、登場人物のキャラクターやエピソードがより豊かに、より劇的に発展していったのである 4 。

「宋代忠義英雄譚」という鋳型

『水滸伝』が中国文学史において画期的な作品となったのは、単なるアウトローたちの物語に留まらなかった点にある。その成立過程の最終段階で、当時の通俗文芸で広く流行していた「宋代忠義英雄譚」という、いわば物語の「鋳型」が適用されたことが決定的に重要であった 5 。

この「宋代忠義英雄譚」は、主に三つの要素から構成される物語の型である 6 。

- 主人公の英雄が、北方の異民族(夷狄)の強国と戦い、勝利を収める。

- 英雄は、朝廷に対して絶対的な忠義を抱いている。

- 朝廷内の奸臣(かんしん)の陰謀によって、英雄は悲劇的な最期を遂げる。

この物語の型は、異民族の脅威に晒され続けた宋から明にかけての漢民族の鬱積した感情を背景に、強い共感を呼んだ 6 。『水滸伝』は、この型を取り入れることで、物語の構造を大きく変質させた。史実の宋江の反乱や、初期の講談には見られなかった要素が、この段階で意図的に付加されたのである。

その最も顕著な例が、梁山泊軍が遼国を征伐する「征遼故事」である 6 。史実にも初期の物語群にも、宋江たちが遼と戦ったという記録は一切存在しない。これは、「夷狄との戦い」という「宋代忠義英雄譚」の必須要素を補うために、後から創作され、挿入された部分であった。同様に、本来は単なる盗賊の首領であった宋江が、常に皇帝への忠義を口にする高潔な人物として描かれるようになったのも、この物語の型に沿って人物像が再定義された結果である 6 。そして、物語の結末で宋江たちを死に追いやる高俅(こうきゅう)や蔡京といった奸臣の存在もまた、英雄の悲劇性を際立たせるための重要な装置として導入されたのであった 6 。

このように、『水滸伝』の成立史は、一人の天才的な作家が構想を練り上げたという近代的な作家観では捉えきれない。それは、史実の核から出発し、民衆の語りの中で育まれ、やがて時代の要請に応じた物語の型にはめ込まれることで完成した、壮大な共同創作の産物なのである。

第二章:百八の星、百二十の物語——多様な版本とその変遷

『水滸伝』は単一の確定したテキストを持つ作品ではなく、複数の「版本(はんぽん)」が存在し、それぞれが異なる物語の構成と結末を持っている。この多様性こそが、物語が時代と共に解釈され、改変されてきた歴史を物語っている。

主要三系統の比較

現在、研究者の間で主流となっている『水滸伝』の版本は、大きく分けて百回本、百二十回本、そして七十回本の三系統である 7 。かつては、物語が短い七十回本が最も古く、それに後日談が加えられて百回本や百二十回本が成立したと考えられていた。しかし、近年の研究により、その成立順序は

百回本 → 百二十回本 → 七十回本 であったことがほぼ確実となっている 4 。

現存する最古の完成された小説テキストは、明の万暦年間に刊行された百回本系統のものであり、これが物語の原型に近い形と考えられる 4 。その後、この百回本を基に、商業的な理由などから物語をさらに増補した百二十回本が生まれた 4 。そして、明末の文人・金聖歎(きんせいたん)が、これらの版本に大胆な編集と思想的批評を加えて生み出したのが、七十回本である 4 。

内容の差異とイデオロギー

これらの版本の最も大きな違いは、物語の後半部分、すなわち梁山泊の百八人の好漢が集結した後の展開にある。以下の表は、各版本の構成を比較したものである。

表:『水滸伝』主要版本の構成比較

|

順番 |

部分 |

百二十回本 |

百回本 |

七十回本 |

概要 |

|

I |

発端 |

第1回 |

第1回 |

楔子 |

洪信が百八の魔星を俗界に解き放つ |

|

II |

梁山泊結集 |

第2回~第71回 |

第2回~第71回 |

第1回~第70回 |

百八星の生まれ変わりである好漢たちが梁山泊に集結する |

|

III |

招安 |

第72回~第82回 |

第72回~第82回 |

なし |

梁山泊軍が腐敗した朝廷に帰順(招安)する |

|

IV |

大遼征伐 |

第83回~第90回 |

第83回~第90回 |

なし |

朝廷の命により、北方の契丹族の国・遼と戦う |

|

V |

田虎・王慶征伐 |

第91回~第110回 |

なし |

なし |

朝廷の命により、国内の反乱軍である田虎と王慶を討伐する |

|

VI |

方臘征伐 |

第111回~第120回 |

第91回~第100回 |

なし |

朝廷の命により、江南の方臘を討伐後、好漢の多くが戦死し梁山泊軍は崩壊する |

出典: 4 の情報を基に作成

この表から明らかなように、百回本は梁山泊の結集から方臘征伐による悲劇的な結末までを描いている。百二十回本は、これに田虎・王慶という二つの反乱軍の討伐物語を挿入し、物語をさらに長大化したものである 4 。

これに対し、金聖歎が編纂した七十回本は、極めて思想的な意図に基づいたラディカルな改変が施されている。金聖歎は、宋江をはじめとする梁山泊の好漢たちが、腐敗した朝廷に忠義を尽くし、帰順(招安)するという後半の展開を「作者の本来の意図ではない、後世の付け足し(偽作)だ」と断じた 4 。彼は、盗賊はあくまで盗賊として、体制に反抗し続けるべきであり、権力に迎合することは許されないという強い反権威主義的な価値観を持っていた。

そのため、金聖歎は第71回(梁山泊に百八人が集結する場面)以降の物語をすべて削除した。そして、梁山泊の副頭領である盧俊義(ろしゅんぎ)が、百八人全員が斬首される悪夢を見る場面で物語を唐突に終わらせたのである 4 。これは、反乱者の末路は破滅以外にないという彼の冷徹なリアリズムと、権力への安易な迎合を徹底的に批判する姿勢の表れであった。この七十回本は、物語の無駄な部分を削ぎ落とし、批評を大量に加えることで、文学作品としての純度を高めようとした試みでもあった 4 。

日本における受容

日本には、江戸時代の享保13年(1728年)に、この中でも最も物語が長大で、好漢たちの活躍から悲劇的な結末までを網羅した 百二十回本 が輸入され、岡島冠山らによって翻訳・紹介された 4 。そのため、日本ではこの百二十回本が標準的なテキストとして広く普及し、後の浮世絵や読本における『水滸伝』イメージの形成に決定的な影響を与えることになったのである 4 。

第三章:腐敗の時代が生んだ反逆——北宋末期の社会と政治

『水滸伝』の物語が、なぜこれほどまでに民衆の心を捉え、反逆の物語として語り継がれてきたのか。その答えは、物語の舞台となった北宋末期の深刻な社会腐敗と政治の堕落にある。梁山泊の好漢たちの反乱は、空想の産物ではなく、「官逼民反(かんぴみんぱん)」、すなわち官吏の圧政が民を追い詰めて反乱に至らせるという、当時の社会状況を色濃く反映したものであった。

徽宗皇帝の実像

物語の時代、北宋の玉座にあったのは第八代皇帝・徽宗(きそう)である。彼は中国史上、屈指の芸術家皇帝として知られる。書画に卓越した才能を持ち、自ら多くの傑作を残しただけでなく、宮廷に画院を設立して芸術家を庇護し、中国絵画史に多大な貢献をした 8 。その審美眼は鋭く、歴代の文物を収集・編纂させ、その治世は文化的爛熟の極みにあった 8 。

しかし、その芸術への情熱は、為政者としての責務を放棄する裏返しでもあった。元代の歴史家・脱脱は、正史『宋史』の中で徽宗を評して、「徽宗は諸事皆能くしたが、独り君たることだけは能わなかった(宋徽宗諸事皆能,獨不能為君耳!)」と喝破している 9 。彼は政治を臣下に任せきりにし、自らは道教に深く傾倒して「教主道君皇帝」と自称するなど、現実の統治から乖離していった 8 。即位前、重臣の章惇は「端王(後の徽宗)は軽薄であり、天下の君主とするべきではない」と、その資質を早くから見抜いていたという 8 。

「六賊」の専横と民衆の苦難

皇帝が国政を顧みない中、実権を握ったのが、宰相の蔡京(さいけい)や宦官の童貫(どうかん)に代表される奸臣たちであった。彼らは後に「六賊(りくぞく)」と呼ばれ、民衆から激しく憎悪されることになる 10 。彼らは互いに結託し、皇帝の芸術趣味や贅沢な生活を助長することでその歓心を買い、その裏で私腹を肥やし、反対派を弾圧して権力をほしいままにした 10 。

蔡京は「豊亨豫大(ほうこうよだい)」、すなわち「豊かで、万事うまくいき、安楽で、気前よく振る舞う」というスローガンを掲げ、皇帝の奢侈を煽った 10 。その象徴が、江南地方から都の開封へ、珍しい奇石や草木を運ばせた「花石綱(かせきこう)」である 8 。この巨大な石や木を運ぶためには、民家や城壁さえも破壊され、運搬ルートの民衆は重い労役と経済的負担を強いられた 8 。また、蔡京は塩の専売制度を改悪して巨利を得るなど、あらゆる手段で民衆から富を搾り取った 10 。当時の民衆の間では、「筒(童貫)を打破り、菜(蔡京)をぶちまければ、これぞまさしく素晴らしい世の中だ」という民謡が歌われたほど、彼らへの恨みは深かった 10 。

このような過酷な収奪と圧政は、社会の不満を沸点へと押し上げた。各地で農民反乱が頻発し、『水滸伝』のモデルとなった宋江の反乱や、物語の最終的な討伐対象となる方臘の乱も、この時期に発生した大規模な民衆蜂起であった 8 。梁山泊に集う好漢たちの多くが、元は役人や善良な市民でありながら、高俅のような権力者の理不尽な罠や、汚職役人の不正によって追い詰められ、やむなくアウトローの道を選んだという設定は、まさにこの時代の現実を映し出す鏡であった。

靖康の変という結末

徽宗の失政と国内の混乱は、やがて国家的な破局を迎える。北方の新興勢力である女真族の金国と手を結び、長年の宿敵であった遼を滅ぼすという外交政策は、結果的に「虎を招き入れる」愚策となった 8 。遼を滅ぼした金は、その強大な軍事力をそのまま腐敗した北宋に向けたのである。

靖康元年(1126年)、金軍が都に迫ると、徽宗は狼狽して息子の欽宗(きんそう)に帝位を譲り、太上皇として難を逃れようとした 8 。しかし、時すでに遅く、翌年には都が陥落。徽宗と欽宗、そして多くの皇族や后妃たちが捕虜として北方の地に連れ去られるという、前代未聞の国辱事件「靖康の変(せいこうのへん)」が起こった 8 。これにより、北宋は滅亡した。金に連行された徽宗は「昏徳公(こんとくこう)」という侮辱的な称号を与えられ、異郷の地でその生涯を終えることになる 8 。この国家滅亡という大悲劇は、『水滸伝』の物語全体を覆う通奏低音となり、その反逆の物語に、より切実で悲壮な響きを与えているのである。

第二部:鏡としての戦国時代——『水滸伝』の思想と武士の価値観

この部では、第一部で解明した『水滸伝』の構造と思想を、日本の戦国時代という比較対象と突き合わせる。叛逆、忠義、組織論といったテーマを通じて、日中両社会の価値観の異同を鮮やかに描き出す。

第一章:「替天行道」と「下剋上」——叛逆の大義名分

乱世において、反逆者は自らの行動を正当化するための「大義名分」を必要とする。『水滸伝』の梁山泊が掲げた「替天行道(てんにかわってみちをおこなう)」と、日本の戦国時代を象徴する「下剋上(げこくじょう)」。この二つのスローガンは、共に既存の権威への挑戦を意味しながらも、その思想的基盤と目指すところにおいて、決定的な違いを見せている。

理念の比較

「替天行道」とは、文字通り「天に替わって、正しい道を行う」という意味である 12 。これは、天子(皇帝)そのものを否定するものではない。むしろ、皇帝を惑わし、民を苦しめる奸臣こそが「天意」に背く存在であり、彼らを討伐することこそが、真の「天意」に沿う行いである、という論理に基づいている 12 。根底にあるのは、天は為政者の徳を監視しており、徳を失った為政者(あるいはその代理人である奸臣)に天罰を下すという、儒教的な天命思想である。したがって、「替天行道」は、腐敗した政治システムを内部から浄化し、本来あるべき皇帝中心の秩序を「回復」しようとする、究極的には体制内改革を目指す理念であった。

一方、「下剋上」は、文字通り「下の者が上の者に剋(か)つ」ことを意味し、より直接的な権力闘争の原理を示す言葉である 15 。この言葉が頻繁に使われるようになったのは、応仁の乱以降、室町幕府という中央権力が形骸化し、全国的な動乱状態に陥った戦国時代であった 15 。守護大名が将軍の権威を軽んじ、その家臣である守護代が守護の実権を奪い、さらにその下の国人領主たちが実力でのし上がっていく。この権力移行の連鎖は、天命や道徳といった理念よりも、純粋な「実力」が支配者を決定するという、冷徹な現実主義に基づいていた。

叛逆の質の違い

この理念の違いは、叛逆の「質」そのものに大きな差異をもたらした。梁山泊の最終目標は、あくまで朝廷に帰順(招安)し、国家の臣として認められることであった 12 。彼らは皇帝の座を簒奪しようとは決して考えない。李逵が皇帝になろうと口走った際には、頭領の宋江が激しくこれを諌める場面が象徴的である 12 。

これに対し、戦国時代の下剋上は、よりラディカルな権力構造の再編を伴った。その実態は多様であり、美濃の斎藤道三が主君である土岐氏を追放し、自らが国主となったような完全な乗っ取りもあれば 15 、家臣団が合議の上で無能な主君を隠居させ、その一族から有能な者を新たな当主として擁立する「主君押込め」という形も一般的であった 16 。後者の場合、主家の血統は維持されるものの、実力者が事実上の権力を掌握するという点では、権力構造の転換に他ならない。

この根本的な違いは、両社会における最高権威のあり方に起因する。中国では、皇帝は「天子」として、天命を受けた絶対的な存在であり、その権威に挑戦することは思想的に極めて困難であった。そのため、反乱の矛先は「君側の奸」、すなわち皇帝の側にいる悪しき臣に向けられるのが常であった 12 。一方、日本の戦国時代において、天皇は政治的実権から離れた超越的な権威として存在し、実質的な権力者である将軍や守護は、あくまで武家の棟梁であり、その地位は実力によって交代しうる、という認識が広く共有されていた。

したがって、「替天行道」が「腐敗した経営陣(奸臣)を追放し、善良な会長(皇帝)のもとで会社を再建する」という体制内改革であるのに対し、「下剋上」は「無能な社長を株主総会(家臣団の合議)で解任し、新たな実力者が社長に就任する」という、権力構造そのものの再編を是認する思想であったと言える。この叛逆の質の差が、『水滸伝』の悲劇と戦国時代のダイナミズムを、それぞれ特徴づけているのである。

第二章:「忠義」と「裏切り」の比較文化論

『水滸伝』と戦国時代、二つの乱世における価値観の相違は、「忠義」と「裏切り」の捉え方に最も鮮明に現れる。宋江が貫いた絶対的な忠誠と、戦国武将たちが見せた状況に応じたドライな判断は、日中両社会の人間関係と倫理観の根底にある違いを浮き彫りにする。

宋江の「忠義」——人格的・絶対的忠誠

『水滸伝』の後半、物語は宋江の「忠義」をめぐる葛藤と悲劇に収斂していく。彼は、多くの仲間を犠牲にすることを承知の上で、腐敗しきった朝廷への帰順(招安)に固執する 12 。方臘征伐という苛酷な戦いで多くの兄弟を失い、自らも凱旋後に奸臣の陰謀によって毒酒を賜るが、死の間際に至っても皇帝を恨む言葉を口にしない。それどころか、自分の死後に李逵が反乱を起こして朝廷に迷惑をかけることを恐れ、彼を呼び寄せて共に毒を飲むという、常軌を逸した行動に出る 12 。

この宋江の行動は、一見すると愚直、あるいは自己満足的にさえ映る。しかし、これは彼の忠義が、特定の個人(徽宗皇帝)や、腐敗した組織(北宋の朝廷)の「機能」に向けられたものではないことを示している。彼の忠誠は、「天子」という理念的存在、すなわち中華世界の秩序の根幹そのものに向けられた、人格的かつ絶対的なものであった。だからこそ、奸臣によって裏切られ、殺されても、その忠義の対象である皇帝への想いは揺るがなかった。これは、主君への忠誠を個人の道徳的義務として絶対視する、儒教的価値観の究極的な発露と解釈できる。

戦国武士の「忠義」——機能的・相対的忠誠

これに対し、戦国武士の「忠義」は、はるかに現実的で、双務的な性格を帯びていた。鎌倉時代以来の「御恩と奉公」の関係は、戦国時代にはよりドライな契約関係へと変質していた 20 。主君は家臣の働き(奉公)に対して、領地の安堵や加増という「御恩」で報いる義務があった。もし主君がこの義務を果たせない、あるいは無能で家臣の生命や財産を危険に晒すような場合、家臣は忠誠の義務から解放されると考えられていた 20 。

この時代、「裏切り」は日常茶飯事であったが、そこには一定の論理と「作法」が存在した 21 。単なる私利私欲による裏切りは軽蔑されたが、主家の存続や領民の保護といった「名分」があれば、主君に背くことも、より有力な大名に寝返る「返り忠」も、必ずしも不義とは見なされなかった 21 。

例えば、関ヶ原の戦いにおいて、西軍を裏切り東軍の勝利を決定づけた小早川秀秋の行動は、後世「卑怯」と非難されることが多い。しかし、彼以外にも多くの武将が戦況を見極めて寝返っており、その後の処遇は、事前に内通していたか、寝返りに正当な理由があったかによって大きく分かれた 21 。また、織田信長を二度も裏切った松永久秀のような人物が存在したこと自体が、忠義が絶対的なものではなく、常に交渉と力関係の中で揺れ動く相対的な価値であったことを物語っている 22 。

このように、『水滸伝』の英雄たちが抱いたウェットで情念的な忠義と、戦国武将たちが生きたドライでプラグマティックな忠義は、鮮やかな対照をなしている。宋江の忠義が「理念」に向けられたものであるのに対し、戦国武将の忠義は主君の「機能」に向けられたものであった。この価値観の違いは、後の江戸時代に武士道として理想化される「主君への絶対的忠誠」とは異なる、戦国時代特有のリアリズムを浮き彫りにすると同時に、日中両社会における「公」と「私」、「義理」と「実利」の捉え方の違いをも示唆しているのである。

第三章:梁山泊と戦国武士団——組織とリーダーシップの構造

乱世を生き抜くためには、個人の武勇だけでなく、強固な組織力が不可欠である。『水滸伝』の梁山泊と日本の戦国武士団は、共にアウトロー的な集団から発展した武装組織でありながら、その成り立ち、構造、そしてリーダーシップのあり方において、興味深い対比を見せる。

組織構造の比較

梁山泊という組織の最大の特徴は、その成立過程における超自然的な要素にある。百八人の好漢たちが梁山泊に集結した後、彼らの序列、すなわち「席次」は、人間の議論や功績によってではなく、天から降ってきた石碑に刻まれた名によって決定される。これは、彼らが天上の百八の魔星の生まれ変わりであるという物語の根幹設定と呼応しており、梁山泊が単なる実力集団ではなく、天命によって結ばれた運命共同体であることを象徴している。この天啓による序列決定は、出自や過去の身分、入山の経緯といった人間社会の尺度を超えた絶対的な秩序を組織にもたらし、内部の潜在的な対立を封じ込める役割を果たした。

一方、戦国大名の家臣団は、はるかに現実的でプラグマティックな構造を持っていた。その組織は、主君との関係性の深さや出自によって階層化されていた。古くから仕える「譜代」の家臣が中核をなし、新たに従属した「外様」の武将や、元々その土地の領主であった「国衆(くにしゅう)」などが、その外側に位置づけられた。彼らの主君への忠誠は、戦功に応じて与えられる知行(所領)という経済的な利害関係によって強く担保されていた。組織内の序列は、家格や功績に応じて変動する、流動的かつ実力主義的なものであった。

リーダーシップの比較

組織の性格は、その指導者のリーダーシップに大きく左右される。梁山泊の頭領・宋江と、戦国大名の典型である織田信長を比較すると、その指導者像の違いが鮮明になる。

宋江のリーダーシップの源泉は、第一に「及時雨(きゅうじう)」の渾名に象徴される、その卓越した人望と義侠心にある 12 。彼は困っている者には惜しみなく手を差し伸べ、その仁徳によって多くの好漢たちを心服させていく。しかし、その一方で、彼は極めて狡猾な策略家でもある。自らの目的のためには、秦明を仲間に引き入れる際にその妻子を見殺しにするなど、非情な謀略も厭わない 12 。彼は、晁蓋が築いた「替天行道」の理想を「忠義」へと巧みにすり替え、人心を掌握して組織の路線を転換させていった 12 。そのリーダーシップは、仁徳という「徳治」と、謀略という「術治」が複雑に絡み合った、情と理の二面性を持つものであった。

これに対し、織田信長のリーダーシップは、より徹底した合理主義と実力主義に貫かれている。彼は古い権威や慣習を打破し、「天下布武」という明確なビジョンのもと、家臣団を強力に統率した。その統治手法は、信賞必罰を徹底し、功績を上げた者には身分を問わず重用する一方で、裏切り者や無能な者には容赦ない粛清を加えるという、「アメとムチ」の典型であった。彼の家臣団は、恐怖と恩賞によって結びついた、極めて機能的な戦闘集団であったと言える。

梁山泊が「義」によって結ばれた共同体としての側面を強く持つのに対し、戦国武士団は「利」によって組織された機能集団としての性格が強い。宋江が「人情」を巧みに利用して組織を動かしたとすれば、信長は「システム」によって組織を支配した。このリーダーシップの質の違いが、梁山泊の悲劇的な結末と、戦国大名による天下統一という、それぞれの組織が辿った運命を暗示しているかのようである。

第四章:好漢たちの肖像——物語の英雄と戦国の群像

『水滸伝』の魅力は、百八人という個性豊かな英雄たちの躍動にある。彼らの生き様は、国や時代を超えて、乱世に生きる人間の様々な典型を映し出す。ここでは、代表的な好漢たちを、日本の戦国時代の武将たちの姿と重ね合わせることで、その人物像をより深く考察する。

林冲(りんちゅう)——悲劇の流浪者

元は都の禁軍(近衛軍)で八十万の兵を指導する武術師範「教頭(きょうとう)」であった林冲は、絵に描いたようなエリート武官であった 23 。彼は愛する妻と安定した地位に満足していたが、権力者・高俅の養子の邪な恋心によって、その幸福は無残にも打ち砕かれる。無実の罪を着せられ、流刑に処された彼は、道中でも執拗に命を狙われ、ついに追手を返り討ちにした末、やむなく梁山泊へと向かう 23 。

彼の物語は、個人の力ではどうにもならない、理不尽な権力によって全てを奪われた人間の悲劇である。小心で律儀者であった彼が、追い詰められた末に殺人者へと変貌していく過程は、読者に深い同情を誘う 24 。その姿は、主家が滅亡したり、下剋上によって追放されたりして、己の武芸だけを頼りに乱世を流浪せざるを得なかった日本の「牢人(ろうにん)」たちの悲哀と重なる。安定した秩序の中に生きていた人間が、突如として無法の世界に突き落とされた時の苦悩と葛藤を、林冲というキャラクターは鮮やかに体現している。

武松(ぶしょう)——孤高の復讐者

素手で人喰い虎を打ち殺すほどの豪勇で知られる武松は、兄を毒殺した兄嫁・潘金蓮とその愛人・西門慶への復讐を誓う 23 。しかし、彼は親友である魯智深のような猪突猛進型ではない。怒りを内に秘め、まず役所に訴え出るが、役人が買収されて頼りにならないと知ると、自らの手で裁きを下すことを決意する。彼は周到に証拠を集め、関係者から証言を取り、逃げ場を塞いだ上で復讐を実行する 25 。そして、二人を殺害した後、潔く役所に出頭する。

この勇猛さと冷静な計算高さを兼ね備えた人物像は、戦国時代の武将たちが持っていたであろう気風と通じるものがある。武松は、集団の力に頼らず、自らの知謀と武勇だけで目的を遂行する「一匹狼」的な豪傑である 25 。その自己完結的な復讐劇は、個人の「意地」や「面目」を何よりも重んじた戦国武士の価値観を彷彿とさせる。

魯智深(ろちしん)——義侠の破戒僧

元は軍人であったが、権力に虐げられる弱者を救うために殺人を犯し、追われる身となって出家した魯智深 26 。しかし、僧となってもその豪放磊落な性格は変わらず、戒律を破っては寺を追い出される。彼は、筋骨隆々の巨漢で、柳の木を根こそぎ引き抜くほどの怪力の持ち主でありながら、その拳は決して弱い者には向けられない 26 。彼の行動原理はただ一つ、「義」、すなわち困っている者を見過ごせないという純粋な義侠心である。

その猪突猛進ぶりは、時に思慮に欠けるが、裏表のない性格は多くの人々に愛される。彼は、同じく腕力自慢の李逵が無関係な人々まで殺戮するのとは対照的に、守るべき一線をわきまえている 26 。彼の姿は、戦国の世にも存在したであろう、荒々しいが情に厚く、頼りになる「快男児」の理想像と言える。体制や常識に縛られず、自らの信じる「義」のために生きるその姿は、混沌とした時代における一つの救いとして描かれている。

李逵(りき)——制御不能な暴力の化身

「黒旋風(こくせんぷう)」の渾名を持つ李逵は、梁山泊の中でも最も粗暴で残虐な人物である 19 。彼は二本の斧を振り回し、敵も味方も見境なく殺戮する。その行動は、しばしば梁山泊に災いをもたらす。しかし、その一方で、頭領の宋江に対しては子どものような純粋さで絶対的な忠誠を誓い、その命令には命を懸けて従う 19 。

李逵の存在は、梁山泊という反乱集団が内包する、制御不能な「暴力」そのものを象徴している。彼の純粋さは、同時に善悪の判断が欠如した危険さでもある。このキャラクターは、戦国時代に各地で蜂起した「一向一揆」のような、宗教的な熱狂に突き動かされた集団の持つ破壊的なエネルギーとも比較できるかもしれない。あるいは、主君の命令であればいかなる残虐な行為も厭わない、戦国武将の持つ非情な側面をデフォルメした姿と見ることもできる。李逵は、体制に反抗する力が、いかに容易に純粋な破壊力へと転化しうるかという、物語の暗黒面を担う重要な存在なのである。

第三部:海を渡った豪傑たち——日本における『水滸伝』の受容と変容

『水滸伝』の物語は、その生まれた国である中国を飛び出し、海を越えた日本で独自の受容と変容を遂げた。江戸時代の熱狂的なブームから、現代のポップカルチャーに至るまで、百八人の好漢たちは日本の文化に深く根付き、新たな命を吹き込まれてきた。

第一章:江戸の熱狂——翻訳から浮世絵、読本へ

伝来と翻訳

『水滸伝』が本格的に日本の読者層に知られるようになったのは、江戸時代中期のことであった。享保13年(1728年)、百二十回本の『水滸伝』が公式に輸入され、長崎の儒学者・岡島冠山がこれに訓点を施し、一部を和訳した『通俗忠義水滸伝』を刊行した 4 。それまでは一部の漢学者や知識層のものであった中国の白話小説が、この翻訳の登場によって、武士や町人といったより広い読者層へと届けられる道が開かれたのである 27 。

浮世絵ブーム

江戸における『水滸伝』ブームに決定的な火をつけたのは、文字ではなく「絵」であった。文政年間(1818年-1830年)の末頃、浮世絵師の歌川国芳が発表した錦絵のシリーズ「通俗水滸伝豪傑百八人之一個(つうぞくすいこでんごうけつひゃくはちにんのひとり)」は、空前の大ヒットとなった 27 。国芳は、物語の英雄たちを、筋肉が躍動し、力感に満ち溢れた姿で描き出した。そのダイナミックな構図と鮮やかな色彩は、江戸の庶民の心を鷲掴みにし、一大「武者絵」ブームを巻き起こした 27 。

国芳の描く水滸伝の英雄像は、単なる挿絵の域を超え、江戸の視覚文化に絶大な影響を与えた。例えば、英雄たちの身体に描かれた勇壮な「ほりもの(刺青)」は、江戸の町火消しや侠客たちの間で大流行し、日本の刺青文化の発展に大きく寄与したと言われている 30 。葛飾北斎をはじめとする他の浮世絵師たちもこぞって水滸伝を題材にし、物語は歌舞伎や見世物の演目としても人気を博した 27 。

日本文学への影響

『水滸伝』は、日本の文学、特に江戸後期の「読本(よみほん)」と呼ばれるジャンルの小説に、物語の構造やモチーフの面で多大な影響を与えた。その最も著名な例が、曲亭馬琴(きょくていばきん)が28年の歳月をかけて完成させた長編奇譚『南総里見八犬伝』である 32 。

『八犬伝』は、「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」の文字が浮かぶ八つの霊玉を持つ八犬士が、不思議な因縁によって結ばれ、悪と戦いながら里見家のために活躍するという物語である。この「運命によって導かれた英雄たちが、一つの旗のもとに集結する」という中心的なモチーフは、『水滸伝』の「百八の魔星の生まれ変わりである好漢たちが梁山泊に集う」という構造を明らかに翻案したものである 34 。馬琴は『水滸伝』の壮大な構想を日本の歴史と風土の中に巧みに移植し、独自の勧善懲悪の物語を創造したのである。

このように江戸時代において、『水滸伝』は原作が持つ複雑な政治思想、特に宋江の「招安」をめぐる苦悩や葛藤といった部分は後景に退き、むしろ個々の英雄の痛快な活躍や、彼らの「侠(きょう)」と「義」の精神が強調される形で受容された。それは、泰平の世であった江戸の庶民が、この物語を政治的な反逆の書としてではなく、日々の鬱憤を晴らしてくれる最高のエンターテインメントとして求めた結果であった。浮世絵や歌舞伎において、「水滸伝」という言葉自体が、本来の物語から離れて「優れた豪傑たちのオールスターキャスト」といった意味合いで使われるようになったこと 31 は、日本における受容が、原作からの「逸脱」や「単純化」ではなく、日本の文化的土壌に合わせた巧みな「再創造」のプロセスであったことを物語っている。

第二章:現代に生きる百八星——漫画・ゲームへの展開

江戸時代に大衆文化として花開いた『水滸伝』の物語は、時代を経てメディアが多様化する現代においても、その輝きを失うことなく、新たな形で語り継がれている。特に漫画とゲームという、日本のポップカルチャーを代表する分野において、百八人の好漢たちは新たな生命を得て躍動している。

戦後から現代へ

日本の戦後世代にとって、『水滸伝』のイメージを決定づけたのは、漫画家・横山光輝が1967年から連載した漫画『水滸伝』であったと言っても過言ではないだろう。横山は、原作の長大な物語を、子どもから大人まで楽しめる明快なストーリーと魅力的なキャラクター描写で再構築した。彼の作品を通じて、林冲の悲劇や武松の豪勇、そして梁山泊に集う英雄たちの活躍が、日本の幅広い読者層に深く浸透した 35 。横山光輝の『水滸伝』、そしてそれに続く『三国志』の成功は、日本の漫画界に「中国歴史もの」という一大ジャンルを確立させる上で、極めて大きな功績を果たした。

ゲームという新たな器

『水滸伝』が持つ物語の構造は、特にコンピュータRPG(ロールプレイングゲーム)というメディアと驚くべき親和性を持っていた。その最も成功した例が、1995年にコナミ(現・コナミデジタルエンタテインメント)から発売されたPlayStation用ソフト『幻想水滸伝』である。

このゲームシリーズは、『水滸伝』を直接のモチーフとしており、その核心には「天魁星(てんかいせい)を宿星に持つ主人公が、天罡三十六星、地煞七十二星、合わせて108人の仲間(宿星)を集め、強大な帝国に立ち向かう」というプロットがある 36 。プレイヤーは広大な世界を旅しながら、個性豊かな108人のキャラクターたちを一人、また一人と仲間にしていく。仲間が増えるにつれて、本拠地となる城が発展し、様々な施設ができて賑やかになっていくというシステムは、まさに梁山泊に好漢たちが集い、その山塞が巨大な要塞へと変貌していくダイナミズムを、プレイヤーが自ら体験できるようにした画期的な試みであった 37 。

『幻想水滸伝』シリーズの成功は、『水滸伝』が提供する「多様な背景を持つ人々が、一つの大きな目的のために集う」という物語の原型が、いかに普遍的で魅力的なものであるかを証明している。プレイヤーは、単に戦闘をこなすだけでなく、仲間集めというプロセスを通じて、組織が形成され、大きくなっていく喜びそのものを味わうことができる。これは、原作『水滸伝』が持つ、群像劇としての面白さの本質を、ゲームというメディアで見事に再現したものであった。

漫画、アニメ、ゲームといった現代のメディアは、『水滸伝』の物語を新たな世代へと語り継ぐための強力な媒体となっている。その背景には、腐敗した権力への反発、魅力的なキャラクターたちの活躍、そして「仲間との絆」という、時代や国境を越えて人々の心を打つ普遍的なテーマが、『水滸伝』の物語の奥深くに脈々と流れているからに他ならない。

結論:『水滸伝』が我々に問いかけるもの——時代を超えた普遍性

本報告書では、中国の長編白話小説『水滸伝』を、日本の戦国時代という比較のレンズを通して多角的に分析してきた。その結果、物語の成立背景から思想的構造、そして日本における受容と変容に至るまで、この作品が持つ重層的な魅力と複雑さが明らかになった。

『水滸伝』が描く権力と民衆、正義と反逆、忠義と人間性の相克は、日本の戦国時代という、同じく秩序が崩壊し、実力が全てを支配した時代と対比することで、その多義性が一層際立った。「替天行道」という体制内改革の理想と、「下剋上」という権力構造の転覆原理。宋江の絶対的な「忠義」と、戦国武士の契約的な忠誠心。天命によって結ばれた梁山泊という運命共同体と、利害によって組織された戦国武士団。これらの比較を通じて、我々は日中両社会の根底に流れる価値観の差異と、同時に乱世における人間行動の普遍的なパターンを垣間見ることができた。

腐敗した権力に、人々はいかにして立ち向かうべきか。組織における個人の忠誠心とは、一体何に向けられるべきなのか。正義の名の下に行われる暴力は、どこまで許容されるのか。『水滸伝』と戦国時代は、異なる文化と歴史的背景を持ちながらも、現代に生きる我々に対して、同じ根源的な問いを投げかけ続ける。

この壮大な物語が、成立から数百年を経た今なお、時代と国境を越えて人々の心を捉え、漫画やゲームといった新たなメディアで再生産され続けるのはなぜか。それは、『水滸伝』が単なる勧善懲悪の英雄譚ではなく、社会の巨大な矛盾の中で、もがき、苦しみ、それでもなお自らの「義」を貫こうとした人間たちの、生々しい苦悩と希望を描き出した、普遍的な叙事詩であるからに他ならない。その問いかけの深さこそが、この物語に不朽の生命を与えているのである。

引用文献

- 羅貫中 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%85%E8%B2%AB%E4%B8%AD

- 「三国志演義」の作者は、羅貫中ではなかった? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/11087

- 中国武侠小説の最大傑作『水滸伝』ってどんな話?「四大奇書」のひとつといわれるその内容に迫る! - HugKum https://hugkum.sho.jp/536881

- 水滸伝の成立史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%BB%B8%E4%BC%9D%E3%81%AE%E6%88%90%E7%AB%8B%E5%8F%B2

- 『水滸伝』の成立と受容—宋代忠義英雄譚を軸に(馬場 昭佳) - 人文社会系研究科 https://www.l.u-tokyo.ac.jp/postgraduate/database/2013/49.html

- 『水滸伝』の成立と受容 ――宋代忠義英雄譚を軸に https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/6511/files/A30013.pdf

- 名作になるはずだった『新編水滸画伝』(巻の1) | 小布施 北斎館 https://hokusai-kan.com/blog/3896/

- 宋徽宗- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%B6%99%E4%BD%B6

- 宋徽宗- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%B5%B5%E4%BD%B6

- 宋徽宗和他的“六大贪贼” https://m.fx361.com/news/2002/0429/28982608.html

- 北宋晚期的政治體制與政治文化 - 博客來 https://www.books.com.tw/products/CN11313433

- 『水滸伝』の深層心理を探る - 立命館大学 https://www.ritsumei.ac.jp/ir/isaru/assets/file/journal/24-3_08Sekishita.pdf

- 水滸伝における替天行道の意味とは - 自由が丘 清澤眼科 https://jiyugaoka-kiyosawa-eyeclinic.com/hakunaisho/21839/

- 水滸伝 - 神韻芸術団 https://ja.shenyunperformingarts.org/explore/view/article/e/AfFlJbbacNg/%E6%B0%B4%E6%BB%B8%E4%BC%9D.html

- 下剋上 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/gekokujo/

- 下克上 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E5%85%8B%E4%B8%8A

- 「下剋上」って何のこと? 言葉の意味や、歴史における下剋上の実例も紹介【親子で歴史を学ぶ】 https://hugkum.sho.jp/502741

- 織田家のルーツ!若き織田信長『下剋上』&『兄弟殺し』家系図も紹介 - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/person/oda-family/

- 『水滸伝』人物事典を楽しむ - 聚義録 - はてなブログ https://picosuiko.hatenablog.com/entry/2021/06/16/080000

- 「下剋上」は単なる反逆ではなかった!戦国時代にも存在した「御恩と奉公」の関係の実態をさぐる | 歴史・文化 - Japaaan - ページ 2 https://mag.japaaan.com/archives/189761/2

- 明智光秀・小早川秀秋…戦国武将の裏切りの種類・方法・発覚した ... https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/85449/

- 戦国の「裏切り者」と「忠義者」 | WEB歴史街道|人間を知り、時代を知る https://rekishikaido.php.co.jp/detail/5217

- 【5分でわかる古典】はじめての『水滸伝』|泉聲悠韻 - note https://note.com/kanshikanbun/n/nb2d9faf299f6

- 滸傳」とはほとんど関わらないものであることについては、すでに別 - 京都府立大学学術機関リポジトリ https://kpu.repo.nii.ac.jp/record/4583/files/KJ00006904579.pdf

- 『水滸伝』の英雄豪傑④~武松|泉聲悠韻 - note https://note.com/kanshikanbun/n/n3fd22c673c42

- 魯智深 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%AF%E6%99%BA%E6%B7%B1

- 『水滸伝ブームの広がり』 | 展示・イベント | 国立歴史民俗博物館 https://www.rekihaku.ac.jp/event/2022_exhibitions_tokushu_sui.html

- 江戸文壇における『水潜伝』受容の形跡 https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/2146/files/I1305.pdf

- 江戸時代に大ブームとなった『水滸伝』と浮世絵の深い関係 - だるま3 https://daruma3.jp/ukiyoe/411

- 歌川国芳《通俗水滸伝豪傑百八人之一個》におけるほりものの分析と考察 https://www.r-gscefs.jp/pdf/ce06/on01a.pdf

- 浮世絵から見る“三国志”の日本における受容 - 立命館大学 https://www.arc.ritsumei.ac.jp/download/ar/ar24-2/07/ar24-2-07st.pdf

- 500年前の英雄伝: 『水滸伝』 https://www.city.kanoya.lg.jp/documents/7917/shuihuzhuan.pdf

- 筑波大学附属図書館平成18年度企画展 中国三大奇書の成立と受容-第2部 日本での受容 https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/exhibition/sandaikisho/ex_page_part2.html

- 全国にある『南総里見八犬伝』とよく似た伝承や物語。そして ... https://www.homes.co.jp/cont/press/reform/reform_01436/

- 横山光輝『水滸伝』に関する一考察 - 高崎経済大学機関リポジトリ https://tcue.repo.nii.ac.jp/record/1338/files/%E7%AC%AC65%E5%B7%BB%E7%AC%AC3%E5%8F%B702_%E7%AC%A0%E8%A6%8B%E6%A7%98.pdf

- 【ゆっくり解説】開発者退社でクソゲー化。大没落した名作RPG【幻想水滸伝】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=l_6k7pj4Tng

- 【過去記事】シリーズに必要なものが失われたなれの果て『幻想水滸伝 紡がれし百年の時』|surumeikaman - note https://note.com/surumeikaman/n/n68f4c2aa1576