泡盛

琉球王国の蒸留酒「泡盛」は、シャムの技術と黒麹菌で誕生。王府の戦略物資として外交に用いられ、戦国大名もその価値を認識。薩摩侵攻で「宝」から「商品」へと運命を変えた。

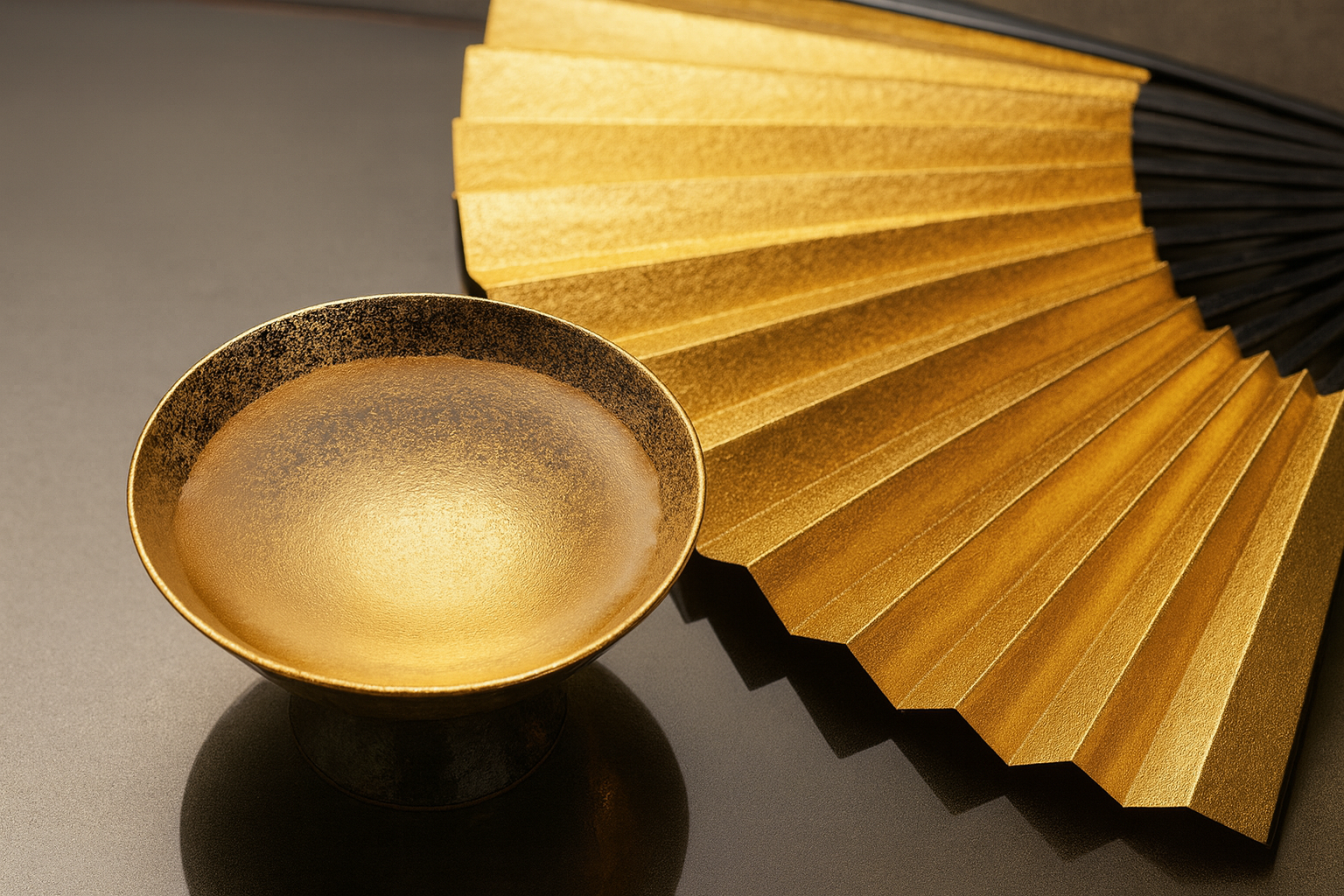

戦国日本のレンズを通した琉球の至宝「泡盛」―その価値と影響力に関する総合的考察

序章:戦国乱世と南海の琥珀

本報告書は、「泡盛」という琉球王国が生んだ蒸留酒を、日本の「戦国時代」という特定の歴史的文脈から再評価し、その多層的な価値と影響力を解明することを目的とする。なぜ、戦国時代というフィルターを通して泡盛を分析するのか。それは、この時代が、泡盛が単なるアルコール飲料としてではなく、15世紀から16世紀にかけての東アジアにおける文化、経済、そして政治の力学を映し出す「鏡」として、最も純粋な輝きを放っていた時期であるからに他ならない。

一方では、応仁の乱以降、約150年にわたり内乱に明け暮れ、旧来の権威が失墜し、新たな秩序が武力によって形成されつつあった日本(大和)。もう一方では、第一尚氏王統から第二尚氏王統へと移行し、「万国津梁(ばんこくしんりょう)」の鐘に刻まれた気概の通り、東アジア・東南アジア間の巨大な中継貿易ネットワークのハブとして、その最終的な繁栄を謳歌していた琉球王国。この二つの世界は、地理的には近接しながらも、全く対照的な歴史のダイナミズムの中にあった。この対照性こそが、日本、特に戦国を生きる武将たちにとって、泡盛の価値を極めて特殊なものへと昇華させた根源的な要因であった。

彼らは、琥珀色に輝く、あるいは無色透明でありながら猛々しい力を持つその液体の向こうに、一体何を見ていたのであろうか。それは、自らの権威を飾るための異国の珍品であったのか。それとも、未知なる先進技術の結晶であったのか。あるいは、その液体を生み出す豊穣な南海の島々そのもの、すなわち将来の征服目標であったのか。本報告書は、この根源的な問いを全体の駆動力とし、泡盛という「モノ」が、戦国時代の日本の社会と人々の意識に、いかに深く、そして多様な影響を及ぼしたのかを徹底的に考察するものである。

第一章:泡盛の誕生 ― 大交易時代の申し子

1.1. 起源の探求:シャムからもたらされた蒸留の叡智

泡盛の起源は、琉球王国が最も輝かしい発展を遂げた大交易時代、特にシャム(現在の中華人民共和国タイ王国にあったアユタヤ朝)との緊密な関係の中に求められる。14世紀末から15世紀にかけて、琉球は明(中国)への朝貢を軸としながらも、独自のネットワークを東南アジア全域に広げていた。その中でもシャムは、胡椒や蘇木といった東南アジアの物産を琉球にもたらす重要な交易相手であった。

この活発な国家間の交流の過程で、15世紀頃にシャムの蒸留酒「ラオ・ロン(Lao−rong)」とその製造技術が琉球にもたらされたというのが、現在最も有力な説である。これは単なる偶然の産物ではない。琉球が国家として、海外の優れた文物や技術を積極的に受容し、自国の発展に活かそうとする明確な意志を持っていたことの証左である。シャムから伝わった「ラオ・ロン」は、米を原料とし、それを蒸留して造られる酒であった。この「蒸留」という、原料を一度加熱してアルコール分を気化させ、それを冷却して再び液体として取り出す技術こそが、泡盛の根幹をなす革新であった。

しかし、琉球は単にシャムの技術を模倣しただけではなかった。伝来した技術を自国の風土と環境の中で取捨選択し、独自の改良を加えることで、全く新しい酒へと昇華させていく。このプロセスこそが、泡盛が琉球のアイデンティティを体現する存在となる第一歩であった。

1.2. 琉球における土着化と革新:黒麹菌という「魔法」

シャムから伝わった蒸留技術が、なぜ琉球の地でこれほどまでに定着し、独自の発展を遂げることができたのか。その最大の要因は、琉球の亜熱帯気候という環境と、そこから生まれた「黒麹菌(アスペルギルス・アワモリ)」という微生物の発見と利用にあった。

酒造りにおいて、原料のデンプンを糖に変える「糖化」のプロセスは不可欠である。日本本土の日本酒造りでは「黄麹菌」が用いられるが、この菌は温暖多湿な気候では、クエン酸を生成しないため、雑菌が繁殖しやすく、腐敗のリスクが非常に高い。一方、琉球の先人たちが発見した黒麹菌は、発酵の過程で大量のクエン酸を生成する特性を持っていた。このクエン酸が醪(もろみ)を酸性に保ち、雑菌の汚染を防ぐ「天然の防腐剤」として機能したのである。この「魔法」ともいえる黒麹菌の存在が、高温多湿な琉球での安定した酒造りを可能にした。

さらに、原料米の選択にも琉球ならではの合理性が見られる。日本本土で主流のジャポニカ米ではなく、硬質で粘り気の少ないタイ米(インディカ米)が主に使用された。これは、大交易時代においてシャムなどから大量かつ安価に入手可能であったという経済的な理由に加え、パラパラとした性質が麹菌を米の一粒一粒に均一に繁殖させるのに適しており、結果としてクリアで雑味の少ない蒸留酒を造るのに有利であったという技術的な理由も大きい。

このように、外来の「蒸留」技術に、琉球固有の「黒麹菌」と、交易によって得られる「タイ米」を組み合わせることで、泡盛は単なるシャムの模倣品ではない、琉球の風土と交易国家としての知恵が結実した「独自の技術体系」へと進化を遂げた。この独自性こそが、後に戦国時代の日本人が泡盛に驚嘆し、特別な価値を見出すことになる根本的な源泉となるのである。

1.3. 「泡盛」という名の謎:語源に関する文献的・科学的考察

「泡盛」という名称の由来については、いくつかの説が存在し、その歴史の古層を探る興味深い手がかりとなっている。

最も広く知られているのが、蒸留したてのアルコール度数が高い酒を器に注ぐ際、その勢いで細かく豊かな泡が盛り上がる様子から名付けられたとする「泡立ち説」である。良質な泡盛ほど、その泡が長く持続したとされ、泡の立ち具合が酒の品質を測るバロメーターであったとも言われる。これは、泡盛が持つアルコール度数の高さという物理的な特性を、詩的な名称へと転換した、感性豊かな命名法といえる。

一方で、より古い起源を示唆するのが、原料である「粟」に由来するという「粟盛り説」である。琉球では古くから米だけでなく粟も栽培され、酒の原料として用いられていた。そのため、「粟で醸した酒」という意味で「粟盛(あわもり)」と呼ばれていたものが、後に米が主原料となってもその名称だけが残った、あるいは音を借りて「泡盛」という漢字が当てられたとする説である。この説は、泡盛のルーツが、蒸留技術伝来以前の、より土着的な穀物酒造りの文化にまで遡る可能性を示唆している。

どちらの説が正しいかを断定することは困難であるが、名称の由来そのものが、泡盛が持つ物理的特性(高いアルコール度数)と、その歴史的背景(原料の変遷)の両方を内包していることは注目に値する。この名は、単なる記号ではなく、泡盛という液体に込められた物語そのものを表しているのである。

第二章:琉球王国の戦略物資としての泡盛

2.1. 王府による独占と品質管理:首里三箇(シューリサンカ)の役割

大交易時代を通じて洗練された泡盛は、16世紀に入る頃には、琉球王国にとって単なる嗜好品ではなく、国家の威信と経済を支える重要な「戦略物資」としての性格を帯びるようになる。その価値を維持・向上させるために、琉球王府は極めて厳格な管理体制を敷いた。その中核をなしたのが、「首里三箇(シューリサンカ)」と呼ばれる製造独占制度である。

王府は、泡盛の製造を王城である首里城の城下町、鳥堀(とうのほり)、赤田(あかた)、崎山(さきやま)の三つの村にのみ許可し、王府の役人である「焼酎職(しょうちゅうしょく)」の監督下に置いた。ここで働くことを許されたのは、特別な技術を持つ職人(酒屋)たちだけであり、彼らは代々その技術を継承した。この制度の目的は、第一に品質の維持と均質化にあった。王府が認める最高品質の泡盛を安定的に生産することで、対外的な「琉球ブランド」の価値を確固たるものにしたのである。

第二に、この製造独占は、泡盛の希少性を人為的に高める効果を持っていた。誰でも自由に造れるものではなく、王府の厳格な管理下でのみ生み出される特別な酒とすることで、その価値を飛躍的に高めた。これは、近世ヨーロッパの王侯貴族が、特定の工房を「王立」と認定して磁器やタペストリーを独占的に製造させ、その権威を高めた「王立マニュファクチュア」の思想にも通じる、先進的なブランド戦略であったといえる。

2.2. 外交の潤滑油:進貢貿易と下賜品としての価値

首里三箇で造られた最高級の泡盛は、琉球王国の外交活動において不可欠な役割を果たした。その最も重要な舞台が、宗主国である中国(明)への朝貢である。琉球から明へ送られる進貢船には、馬や硫黄、貝といった特産品と共に、必ず泡盛(当時の文献では「焼酒」や「南蛮酒」と記されることが多い)が含まれていた。これは単に珍しい酒を献上するという意味に留まらない。高度な蒸留技術と品質管理能力を要する泡盛を献上することは、琉球が単なる南海の小国ではなく、高い文化水準と統治能力を持つ文明国であることを、中華皇帝に示すための強力なメッセージであった。

また、明だけでなく、日本本土の室町幕府や、東南アジア諸国の使節団が琉球を訪れた際には、もてなしの宴で振る舞われ、あるいは返礼の下賜品として贈られた。アルコール度数が高く、独特の芳香を持つ泡盛は、受け取った側に強烈な印象を与えた。緊張を伴う外交交渉の場において、酒がもたらす高揚感や開放感は、場の雰囲気を和らげ、円滑なコミュニケーションを促す「ソフトパワー」として機能した可能性も指摘できる。泡盛は、言葉や文化の壁を越えて、琉球王国の豊かさと歓待の心を示す、雄弁な外交官の役割を担っていたのである。

2.3. 「官酒」としての品格

首里三箇という制度によって、泡盛は明確に二種類に分かたれた。一つは、王府の厳格な管理下で、最高の原料と技術を用いて造られる「官酒」。もう一つは、それ以外の地域で、自家消費などの目的で造られる可能性があった(ただし記録は少ない)民間の酒である。外交や儀礼に用いられたのは、当然ながら前者であった。

この「官製」であるという出自、すなわち王府のお墨付きがあるという事実が、泡盛の価値を絶対的なものにした。それは、単なる品質保証以上の意味を持っていた。王の権威そのものが、琥珀色の液体一滴一滴に溶け込んでいるかのような、特別な品格をまとっていたのである。戦国時代の日本の大名たちが泡盛に惹きつけられた背景には、その味や香り、そしてアルコール度数の高さといった物質的な魅力だけでなく、この「独立した王国の公式な酒」という、抗いがたい権威性と物語性があった。琉球王府が築き上げた徹底的な管理とブランディング戦略こそが、海の向こうの武将たちの渇望を掻き立てる、全ての前提条件を整えていたと言えるだろう。

第三章:戦国大名の目に映った「異国の酒」

3.1. 情報の流入経路:誰が、いかにして泡盛を日本にもたらしたか

戦国時代の日本に、琉球の至宝である泡盛の情報や現物がいかにしてもたらされたのか。その経路は複数存在し、公式・非公式のネットワークが複雑に絡み合っていた。

公式なルートとしては、琉球王国と室町幕府との間の使節の往来が挙げられる。しかし、戦国時代に入り幕府の権威が失墜すると、このルートは次第に形骸化していく。それに代わって重要性を増したのが、博多や堺を拠点とする大商人たちであった。彼らは、日明貿易や南方貿易に従事する中で、中継地である琉球に寄港し、現地の情報や物産を日本にもたらした。泡盛もまた、彼らの交易品リストの中に含まれていた可能性は高い。

また、文化的な交流を担った禅僧たちの役割も無視できない。彼らは日明間を往来する中で、琉球の寺院とも交流があり、知識人として琉球の文化や産物に関する情報を日本に伝えた。さらに、16世紀半ば以降、東アジアに進出してきたイエズス会の宣教師たちも、新たな情報チャネルとなった。彼らの報告書には、琉球の政治や産物に関する記述が見られ、ヨーロッパ経由で琉球の情報が日本に伝わるという、グローバルな経路も存在した。

そして、より直接的かつ非公式なルートとして、対馬の宗氏や、五島列島などを拠点とした後期倭寇(実態は武装した海商集団)の存在が考えられる。彼らは、東シナ海を縦横無尽に活動し、琉球を含む各地で密貿易を行っていた。こうした非公式な交易を通じて、王府の管理をすり抜けた泡盛が、断片的にではあるが、西日本の大名などの手に渡っていた可能性は十分に考えられる。

3.2. 南海の玄関口・薩摩島津氏の野心と泡盛

戦国時代において、泡盛の価値を最も具体的かつ戦略的に認識していたのは、地理的に琉球に最も近く、「南海の玄関口」に位置する薩摩の島津氏であった。島津氏と琉球の関係は古くから存在したが、その力関係が大きく変化するのが16世紀である。1542年(天文11年)の種子島への鉄砲伝来以降、島津氏は火縄銃をいち早く国産化・戦力化し、九州統一へと乗り出す中で、南方への関心を急速に強めていった。

島津氏は、かつて足利義満が琉球を「九州探題の管轄下」と位置づけたことを根拠に、琉球に対して優越的な立場を主張し、入貢を要求するようになる。この要求は、単なる名目的なものではなく、琉球の富を自らの支配下に置こうとする明確な野心の発露であった。その野心を象徴するのが、島津氏が琉球に要求した献上品リストの中に、明確に「焼酎(泡盛)」が含まれていたという事実である。

これは、中央の天下人たちが泡盛を数ある異国の珍品の一つとして捉えていたのとは、全く異なる次元の認識である。島津氏にとって泡盛は、単なる嗜好品や権威の象徴ではなく、琉球の富を具体的に示す「経済資源」であり、外交交渉における優位性を確保するための「戦略物資」であった。彼らは、泡盛が持つブランド価値と、それがもたらすであろう経済的利益を正確に見抜いていた。この「周縁」における具体的・実利的な価値認識こそが、戦国時代の終焉と共に、1609年の琉球侵攻という悲劇的な結末へと直結していくのである。

3.3. 天下人の「唐物」趣味と泡盛の影

一方、戦国時代の「中央」を制した天下人、織田信長や豊臣秀吉にとって、泡盛はどのように映っていたのだろうか。彼らは、茶の湯を政治の道具として活用し、「名物狩り」などを通じて、茶器を中心とする「唐物(からもの)」、すなわち中国や朝鮮半島由来の美術工芸品を熱心に収集した。これらの唐物を所有し、披露することは、自らの武威だけでなく、文化的な権威と財力を天下に示すための極めて有効な手段であった。

琉球からの渡来品も、この「唐物」のカテゴリーに含まれる広義の舶来品として認識されていた。その中で、泡盛が天下人の関心を引いていたことを示す、極めて重要な一級史料が存在する。公家の山科言経が記した日記『言経卿記』の天正16年(1588年)7月27日の条に、豊臣秀吉が「琉球の酒」を所望し、言経がそれを取り次ごうとした旨の記述があるのである。

この記述は、天下人・秀吉の関心のアンテナが、確かに泡盛にまで及んでいたことを示している。しかし、その関心の質は、島津氏のそれとは大きく異なっていた可能性が高い。秀吉にとっての泡盛は、彼の権威を装飾する数多のコレクションの一つであり、その価値は物質的な特性よりも「はるか南の琉球王国から献上された」という物語性にあったと考えられる。彼が欲したのは、泡盛という液体そのもの以上に、琉球をも事実上服属させている「天下人」としての自己イメージを補強するための、象徴的なアイテムであったのかもしれない。この中央における象徴的価値と、周縁(薩摩)における具体的価値の認識の乖離は、戦国末期の日本と琉球をめぐる力学を如実に物語っている。

第四章:十六世紀日本における泡盛の物質的・文化的価値

4.1. 「蒸留」という衝撃:醸造酒文化との邂逅

16世紀の日本人にとって、泡盛がもたらした最大の衝撃は、その製造法である「蒸留」という技術そのものにあった。当時の日本における酒造りの主流は、米と水を原料としながらも、麹による糖化と酵母によるアルコール発酵を一つの桶で同時に行う「並行複発酵」という、世界的に見ても極めて高度で複雑な「醸造」技術であった。しかし、それはあくまで微生物の働きに委ねる、いわば生物化学的なプロセスである。

それに対し、泡盛の製造法は、発酵させた醪(もろみ)を釜で加熱し、アルコール分を主とする揮発成分を一度気体にし、それを冷却管で冷やして再び液体として集めるという、物理的なプロセスに基づいていた。この「火の力で酒の魂を抜き出し、凝縮させる」かのような蒸留技術は、醸造酒の文化しか知らなかった当時の日本人にとって、まさに錬金術にも等しい驚異であったに違いない。

無色透明でありながら、舌を焼くような強烈な刺激と、身体の芯から熱くなるような力強さ。それは、彼らが知る日本酒の、米の旨味や甘みが溶け込んだ、いわば「足し算」の酒とは対極にある、「引き算」と「凝縮」の酒であった。この技術的な断絶と、それによって生まれる製品の圧倒的な個性の違いこそが、泡盛を単なる「米の酒」というカテゴリーでは到底括ることのできない、全く新しい次元の物質として認識させたのである。

|

表1:泡盛と日本酒(戦国時代)の比較分析表 |

|

|

|

項目 |

泡盛 |

日本酒(濁り酒/清酒) |

|

主原料 |

タイ米(インディカ米) |

日本米(ジャポニカ米) |

|

麹菌 |

黒麹菌 |

黄麹菌 |

|

製造法 |

単式蒸留 |

並行複発酵醸造 |

|

アルコール度数 |

推定 40度以上 |

推定 15度前後 |

|

主要な香味成分 |

バニリン、きのこ様香気など |

吟醸香(カプロン酸エチル等) |

|

外観 |

無色透明(古酒は琥珀色) |

白濁または淡黄色 |

|

文化的立ち位置 |

外来の希少品、薬、権威の象徴 |

国産の儀礼・日常品 |

この表が示すように、泡盛と日本酒は、原料から製造哲学、完成品の特性、そして文化的位置づけに至るまで、あらゆる面で対照的な存在であった。この異質性こそが、戦国武将たちが泡盛に驚き、そこに特別な価値を見出した根源的な理由を、技術的な側面から明確に物語っている。

4.2. 力の液体:「薬」としての泡盛

泡盛が持つ推定40度以上という極めて高いアルコール度数は、嗜好品としての領域を超え、人々の身体に直接作用する「力」を持つ液体、すなわち「薬」としての価値を付与した。

特に、黒麹菌が生成するクエン酸と、高いアルコール濃度がもたらす殺菌・消毒作用は、医学が未発達であった当時において、極めて実用的な価値を持っていた。戦に明け暮れ、刀傷や槍傷が日常茶飯事であった戦国武将たちにとって、傷口の化膿は死に直結する深刻な問題であった。そのような状況下で、泡盛は傷口を洗浄し、感染を防ぐための優れた「外科消毒薬」として認識されていた可能性が極めて高い。

この側面を象徴するのが、朝鮮出兵(文禄・慶長の役)に際して、薩摩の島津義弘が負傷した兵士の治療に泡盛を用いたという逸話である。これは、泡盛が単なる陣中での慰安品ではなく、兵士の生命を維持し、部隊の戦闘能力を保つための重要な「医療品」として活用されていたことを示唆している。その強烈な作用は、時に「毒」にもなりうる危険なものであったかもしれないが、その危険性こそが、逆にその薬効への信頼性を高めるという、前近代的な本草学の思想とも合致する。泡盛は、快楽をもたらす酒であると同時に、生命を左右する力を秘めた、畏敬すべき物質として扱われていたのである。

4.3. 権威の象徴:ステータスシンボルとしての価値

泡盛が持つ技術的な先進性、薬としての実用性、そして琉球王府による管理が生み出す希少性は、それを所有する者の社会的地位を高める、強力なステータスシンボルとしての価値を生み出した。

これは、茶の湯の世界において、亭主が披露する異国の茶器(唐物)が、その人物の審美眼、財力、そして入手経路の広さ(コネクション)を物語り、権威を高めた構図と全く同じである。希少で高価な泡盛を所有し、重要な客人に振る舞うという行為は、単なるもてなしを超えて、自らが国際的な情報網にアクセスでき、海の向こうの王国の至宝すら手に入れることができる、傑出した人物であることを無言のうちに誇示するパフォーマンスであった。

その演出は、酒そのものに留まらなかったであろう。泡盛が注がれたのは、おそらくありふれた土器ではなく、共に琉球から渡来した色鮮やかな琉球漆器の杯や、東南アジア、あるいは中国の景徳鎮で焼かれた精緻な磁器の酒器であったと想像される。酒、器、そしてそれを取り巻く空間全体が、持ち主の権威を演出するための「文化装置」として機能していた。戦国大名にとって、泡盛を飲むという行為は、自らの権力を味わい、確認するための儀式であったとも言えるだろう。

第五章:時代の転換点 ― 薩摩の琉球侵攻と泡盛の運命

5.1. 1609年、慶長の役:独立王国の終焉

戦国という長い乱世が終わりを告げ、徳川家康による新たな天下泰平の秩序が築かれつつあった1609年(慶長14年)。日本の歴史における大きな転換点は、琉球王国にとっても、その運命を決定的に変える画期となった。この年、徳川家康の内諾を得た薩摩藩主・島津家久(忠恒)は、樺山久高を総大将とする3000余の兵を琉球へと派遣した。

島津軍は圧倒的な武力をもって琉球の各島を制圧し、瞬く間に首里城を包囲、尚寧王を捕虜として薩摩へ連行した。ここに、約170年間にわたって東アジアの海洋交易を舞台に栄華を誇った独立王国としての琉球の歴史は、事実上の終焉を迎える。この「慶長の役」とも呼ばれる薩摩の琉球侵攻は、戦国時代を通じて醸成されてきた日本と琉球の、ある意味で対等な緊張関係を、一方的な武力によって支配・被支配の関係へと決定的に書き換えた事件であった。そして、この琉球の運命の転換は、琉球文化の結晶であった泡盛の運命をも、根底から変えてしまうことになる。

5.2. 「宝」から「商品」へ:薩摩藩による収奪と管理

薩摩に連行された尚寧王は、島津氏への忠誠と、琉球が薩摩の支配下にあることを認める旨の誓約書(掟十五条)への署名を強要された後、琉球への帰国を許された。これにより、琉球王国は表向きは存続しながらも、実質的には薩摩藩の間接支配下に置かれることになった。

この新たな支配体制の下で、薩摩藩は琉球の富を徹底的に収奪していく。その最大の標的の一つが、泡盛であった。侵攻後、薩摩藩は琉球王府に対し、黒糖などと共に泡盛を年貢として上納することを義務付けた。そして、上納された泡盛を大坂の蔵屋敷などで販売し、莫大な利益を上げて藩の財政を潤したのである。

ここで注目すべきは、薩摩藩が泡盛の価値の源泉を正確に理解していた点である。彼らは、泡盛の製造を自藩内で行うのではなく、琉球王府による首里三箇の製造独占体制をそのまま温存させた。これは、「琉球産」「王府御製」というブランドイメージこそが、泡盛の高い商品価値を支えていることを見抜いた上での、極めて巧妙で計算高い経済支配であった。この瞬間、泡盛は、独立王国の文化と誇りの象徴であった「宝」から、薩摩藩の経済戦略に組み込まれ、利潤を生み出すための「商品」へと、その本質的な意味合いを転換させられたのである。

5.3. 江戸幕府への献上品:新たな秩序の中の泡盛

薩摩藩の支配下において、泡盛は新たな権威をまとうことになる。それは、江戸幕府への献上品としての役割であった。薩摩藩は、琉球国王の代替わり(謝恩使)と、徳川将軍の代替わり(慶賀使)の際に、琉球使節団を組織して江戸まで派遣させた。これは「江戸上り」と呼ばれ、幕藩体制における薩摩藩の特殊な地位を内外に示すための壮大な政治的パフォーマンスであった。

この江戸上りの際、琉球使節団は将軍への謁見に臨み、様々な琉球の特産品を献上したが、そのリストの筆頭に挙げられたのが泡盛であった。これにより、泡盛は「将軍家御用達」という、日本において最高位の権威性を獲得する。しかし、その価値の内実は、戦国時代のそれとは全く異なっていた。もはやそれは、未知なる異国からもたらされる神秘的な贈り物ではなく、幕藩体制という巨大な政治的秩序の中に組み込まれた、支配者への服従を示す儀礼の道具であった。戦国武将たちが抱いたであろう、海の向こうの独立王国に対する畏怖と憧憬の念は、ここでは完全に制度化された権威へと姿を変え、その本来の物語は、薩摩と幕府によって巧みに上書きされていったのである。

終章:結論 ― 戦国時代における泡盛の多層的意義

総括:失われた価値の再発見

本報告書の分析を通じて明らかになったように、戦国時代の日本にとって、泡盛は単なるアルコール飲料ではなかった。それは、以下の四つの価値が複雑に絡み合った、極めて多層的な意味を持つシンボルであった。

第一に、それは「未知の先進技術」の象徴であった。醸造しか知らなかった日本人にとって、蒸留という物理的なプロセスは驚異であり、泡盛は海の向こうの高度な文明を体現する物質であった。

第二に、それは「強力な物質」そのものであった。高いアルコール度数は、時に薬として傷を癒し、時に毒として人を打ち倒す力を持ち、人知を超えた存在として畏敬の念を集めた。

第三に、それは「独立王国の富と文化」の結晶であった。王府による厳格な管理と、大交易時代がもたらした国際的な洗練は、泡盛に他のいかなる酒も持ち得ない特別な品格と物語性を与えた。

第四に、それは「所有者の権威」を証明する装置であった。この希少で強力な液体を手にすることは、自らの財力、情報力、そして武威を周囲に誇示するための、最も効果的な手段の一つであった。

これらの価値は、1609年の薩摩による琉球侵攻によって、その多くが解体され、あるいは変質させられてしまった。本報告書は、この失われた価値を、戦国時代という特定の文脈の中に再発見する試みであった。

歴史的意義:転換点としての戦国時代

歴史を俯瞰すれば、戦国時代とは、日本が泡盛、そしてその背後にある琉球王国と、ある種の緊張感をはらみながらも「対等な他者」として出会った、最初で最後の時代であったと位置づけることができる。そこには、未知なるものへの好奇心、憧憬、そして警戒心が混在していた。島津氏の野心に代表されるように、征服の対象として見る視線が既に存在したことは事実であるが、それでもなお、琉球は自立した主体として、その文化の結晶である泡盛の価値をコントロールすることができていた。

1609年の侵攻以降、日本と琉球の関係は、この時代の記憶を「上書き」する形で、非対称的な支配・被支配の関係へと固定化されていく。泡盛の歴史を辿ることは、すなわち、この非対称な関係性が、いつ、どのようにして形成されていったのかを、一つの液体の運命を通じて浮き彫りにする作業に他ならない。戦国時代は、その決定的な転換点以前の、琉球が主役であった時代の記憶を留める、貴重な時代なのである。

現代への示唆:歴史からの問いかけ

現代において、我々は泡盛を容易に手に取り、味わうことができる。しかし、そのグラスの中に満たされた琥珀色の液体の背景に、これほどまでに重層的な歴史が刻まれていることを意識する機会は少ないかもしれない。一杯の泡盛は、我々に静かに問いかける。その香りの向こうに、大交易時代の海洋ロマンを、その力強い味わいの奥に、戦国武将たちの野心と渇望を、そしてその深い余韻の中に、薩摩の侵攻によって失われた独立王国の悲哀を感じ取ることができるだろうか、と。

泡盛は、単に過去の遺物ではない。それは、時空を超えて我々を歴史の旅へと誘い、日本と沖縄(琉球)の複雑な関係性を問い直すきっかけを与えてくれる、生きた文化的遺産なのである。その歴史的文脈を理解して味わう一杯は、我々の五感に、そして知性に、より深く、豊かな経験をもたらしてくれるに違いない。