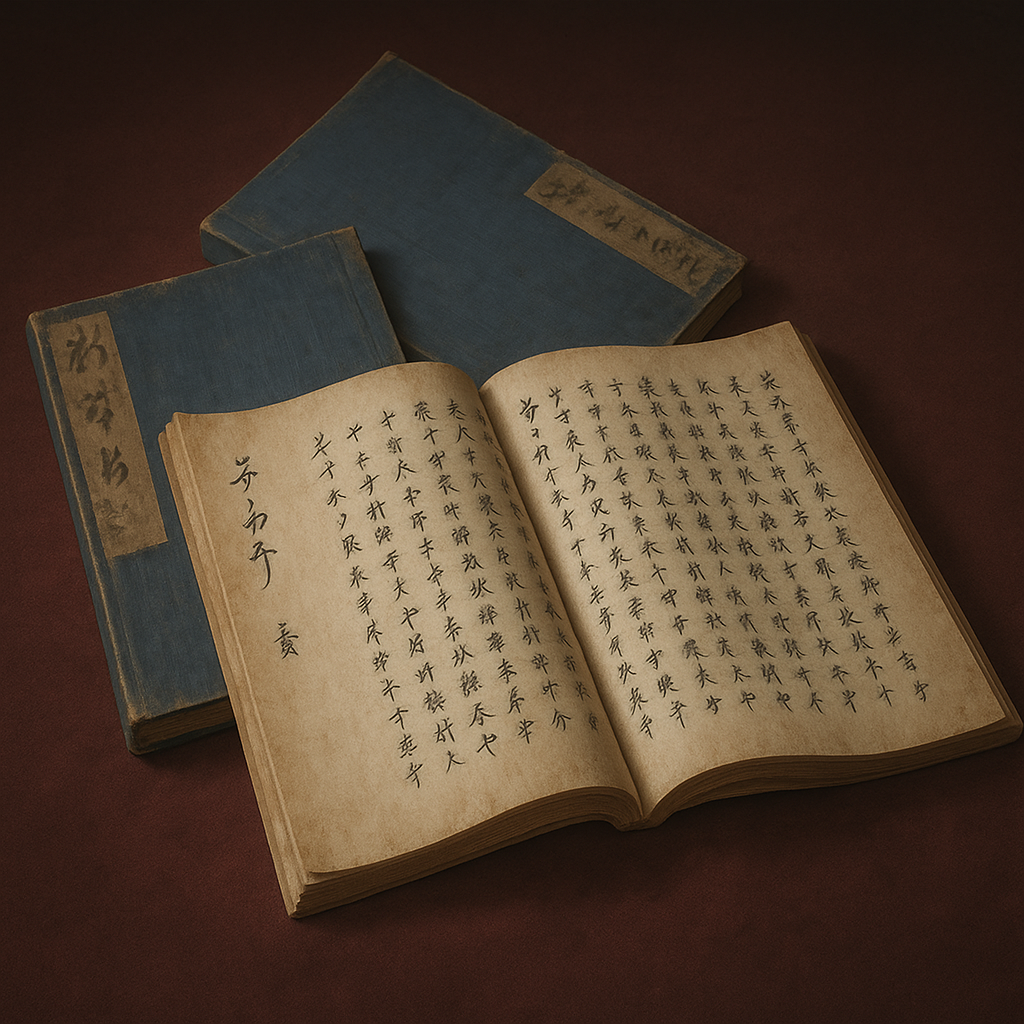

田付流砲術書

田付流砲術は、田付景澄が創始。大坂の陣でカルバリン砲を操り武功を立て、幕府御鉄砲方となる。輸入銃・大筒運用に特化、豪華な伝書は流派の権威を象徴。

「田付流砲術書」の総合的考察 — 戦国の実戦技術から泰平の武芸へ

序章:鉄砲が天下を定めた時代と「田付流」の黎明

鉄砲が種子島に伝来して以降、日本の合戦における様相は、不可逆的かつ劇的な変貌を遂げた。個人の武勇が戦場の華であった時代は次第に過去のものとなり、組織的な火器の集中運用能力が、大名の、ひいては天下の趨勢を決定づける時代が到来したのである。特に、織田信長による長篠の戦いを経て、鉄砲は戦術の中核に据えられ、その威力は瞬く間に全国へ知れ渡った 1 。関ヶ原の戦いを経て徳川の治世が始まろうとするこの戦国終焉期において、砲術の技能は、武士が己の身を立て、家名を後世に伝えるための最も重要な専門技術の一つとなっていた。

このような時代背景の中、砲術の世界で至高の名手と謳われた三人の武士がいた。稲富流の祖・稲富祐直(いなとみすけなお)、安見流の祖・安見元勝(やすみもとかつ)、そして本報告書が主題とする田付流の祖・田付景澄(たつけかげすみ)である 3 。彼らは「鉄砲三名人」と並び称されながらも、それぞれが異なる技術体系を構築し、異なる主君に仕え、独自の道を歩んだ。

本報告書は、この三名人の一人、田付景澄とその流派が遺した「田付流砲術書」に焦点を当てる。この書物は、単に一介の技術解説書に留まるものではない。それは、戦国の実戦を生き抜き、徳川幕府という巨大な政治機構の中枢で二百数十年にわたり武威の一翼を担った専門家集団の知の結晶であり、その成立背景、技術的特質、そして歴史的役割を解明することは、日本の近世軍事史、ひいては社会史の一断面を鮮やかに浮かび上がらせることに繋がる。本稿では、「田付流砲術書」を多角的に分析し、その歴史的価値と意義を専門家の視点から徹底的に解き明かすことを目的とする。

第一章:流祖・田付景澄の実像 — 乱世を生き抜いた砲術師の生涯

第一節:没落と雌伏 — 近江源氏の末流、その悲劇からの出発

田付流の祖、田付景澄の生涯は、名門の出自と、その没落という大きな悲劇から幕を開ける。田付氏は、近江国に勢力を誇った守護大名・佐々木氏の血を引く近江源氏の庶流であり、代々、近江国神崎郡田付村(現在の滋賀県彦根市田附町)を本拠とする国人領主であった 1 。戦国時代には田付城を拠点とし、南近江の雄・六角氏に属していた 3 。

しかし、弘治2年(1556年)に生まれた景澄の運命は、永禄11年(1568年)、天下布武を掲げて上洛する織田信長の軍勢によって大きく揺さぶられる。この年、父である田付景定(美作守)は、信長の侵攻の前に抗しきれず、田付の地において自害に追い込まれた 1 。これにより、景澄はわずか12歳にして拠るべき城と父を失い、一族は離散の憂き目に遭う。

この後、景澄は摂津国三田(現在の兵庫県三田市)へと移り住み、雌伏の時を過ごす 1 。彼がこの地で選択したのは、失われた領地を武力で回復するという復讐の道ではなかった。彼が選んだのは、当時、最先端の軍事技術であった砲術の習得であった 4 。この決断の背景には、極めて現実的な思考があったと推察される。もはや家名や旧来の権威が通用しない乱世において、自らの価値を証明し、新たな主君の下で家を再興するためには、他者に代替されない客観的な「技術」こそが最も確かな武器となる。景澄にとって砲術は、単なる武芸ではなく、没落した一族を再興するための、そして何より自らがこの乱世を生き抜くための、唯一無二の活路だったのである 7 。近江が国友や日野といった鉄砲の一大生産地であったことも、彼がこの技術に光明を見出す土壌となったのかもしれない 7 。

第二節:飛躍と武功 — 徳川家康への仕官と大坂の陣

摂津三田で磨き上げた景澄の砲術の腕は、やがて天下人の耳に達することとなる。慶長18年(1613年)、その「銃技妙手」としての名声を聞きつけた徳川家康によって召し抱えられ、ついに幕府の直臣となる機会を得た 3 。これは、彼の技術が当代随一の権力者に認められた瞬間であり、田付流のその後の運命を決定づける画期であった。

景澄の真価が天下に示されたのは、その翌年の慶長19年(1614年)に勃発した大坂冬の陣においてであった。この戦いで家康は、ウィリアム・アダムス(三浦按針)らを介してイギリスやオランダから購入したカルバリン砲やセーカー砲といった、最新鋭のヨーロッパ製大砲を戦場に投入していた 8 。景澄は、この重要な新兵器の運用を任されるという大役を担ったのである。彼は備前島(現在の大阪市都島区)に布陣し、片桐且元の指揮の下、イギリス製カルバリン砲の一射を放った 3 。この砲弾は、驚異的な射程をもって大坂城の天守閣二重目の柱に直撃したと伝えられる 3 。

この一撃がもたらした影響は絶大であった。物理的な損害以上に、難攻不落を誇った大坂城の奥深くまで砲弾が届いたという事実は、淀殿をはじめとする豊臣方の戦意を根底から揺るがし、心理的に大きな衝撃を与えた 8 。結果として、この砲撃が和議への機運を急速に高める一因となったとされている 3 。景澄の名は、この一撃によって不動のものとなった。

続く慶長20年(1615年)の大坂夏の陣においても、景澄は土井利勝の配下として参陣し、安藤重信の指揮下で再び大筒を放つなど戦功を挙げた 3 。これらの功績により、戦後は下総国香取郡(現在の千葉県香取市周辺)に500石の知行地を与えられ、旗本としての地位を確立 3 。江戸の小石川とび坂に屋敷を構え、幕府の砲術師範として、その後の田付家の礎を築いたのである 3 。

第二章:「田付流砲術書」の全貌 — 理論と権威の結晶

田付景澄が創始し、その子孫が継承した砲術の理論と技術は、複数の伝書、すなわち「田付流砲術書」として今日に伝えられている。これらの書物は、単なる技術の記録媒体に留まらず、流派の権威と歴史そのものを体現する文化遺産である。

第一節:現存する伝書群 — 『求中集』から『家宝集』まで

田付流の教えを体系的にまとめた伝書群は、その成立時期や内容によっていくつかの種類が確認されている。

- 『求中集(ぐちゅうしゅう)』 : 慶長13年(1608年)、景澄自身が大坂の陣に先立って著した、田付流の根本伝書である 3 。全二巻からなり、流派の基礎となる理論や思想がこの時点で確立されていたことを示している 6 。流派の名称が「的中を求める」ことを連想させるこの書名は、砲術の本質を追求する景澄の姿勢を物語っている。

- 『田付流砲術書』(東京国立博物館所蔵) : 慶長17年から18年(1612-1613年)にかけて、田付兵庫之介(景澄)によって制作されたと記録される、全7帖30冊に及ぶ大規模な伝書群の一部である 11 。この中には『家宝集十鏡図』といった表題も見られ、図解を多用していた可能性が示唆される 11 。

- 『三灯集(さんとうしゅう)』 : 国立国会図書館に所蔵が確認される伝書で、1614年の奥付を持つものがある 12 。太陽・月・星の三つの光になぞらえたこの書名は、砲術の極意を宇宙の理になぞらえる思想の存在を示唆している。

- 『妙求集(みょうきゅうしゅう)』 : 『求中集』と並び、田付流の主要な伝書として名前が挙げられている 13 。

これらの書物は、総じて砲術の初歩から奥義に至るまで、鉄砲の構造、火薬の調合、射撃姿勢、照準法、そして田付流が得意とした大筒の運用法などを網羅した、包括的な理論書であったとされている 14 。稲富流の伝書が射手の筋肉の動きなどを理解させるために裸体図を用いたとされるのに対し 1 、田付流の伝書がどのような図解や教授法を用いていたか、その詳細な比較研究は今後の課題であるが、その内容は極めて実践的かつ体系的であったと推測される。

第二節:書物が語る権威 — 彩箋墨書に込められた意味

「田付流砲術書」を特徴づけるもう一つの重要な側面は、その物理的な形態、すなわち豪華な装丁にある。特に東京国立博物館に所蔵される伝書は、色鮮やかな装飾が施された上質な料紙に、流麗な筆致で記されていることが確認されている(彩箋墨書) 14 。

この豪華な作りは、単なる美術的な趣味や装飾ではない。ここにこそ、戦国の実戦技術が泰平の世の「武芸」へと変容していく過程が象徴的に示されている。景澄が著した初期の伝書『求中集』は、大坂の陣を前にして書かれたものであり、その内容は実践の場で即座に役立つことを第一義とした、実用的な手引書であっただろう。

しかし、徳川の治世が盤石となり、田付家が幕府の「御鉄砲方」という公的な役職を世襲するようになると、砲術の役割も変化する。それは、もはや戦場で敵を倒すためだけの技術ではなく、幕府の武威を内外に示し、家の格式と正統性を維持するための「儀礼的な武芸」としての側面を強めていく。この過程で、伝書もまた単なる技術マニュアルから、流派の歴史と権威を物語る「家宝」へと昇華した。

豪華絢爛な彩箋墨書は、この儀礼性と権威性の高まりを物質的に証明するものである。それは、田付流が他の数多ある砲術流派とは一線を画す、幕府直属の特別な存在であることを視覚的に訴えかける装置であった。中身の技術だけでなく、伝書という「モノ」自体が、田付流の社会的地位を雄弁に物語っている。このように、「田付流砲術書」の変遷を追うことは、戦国の実用主義が江戸の権威主義へと移行していく時代の精神を読み解くことに他ならず、その書物自体が時代の変化を映す鏡となっているのである。

第三章:田付流の技術的特質と他流派との比較

田付流の砲術が持つ独自性を深く理解するためには、同時代に名を馳せた他の主要な流派、特に「鉄砲三名人」と称された稲富流や安見流との比較が不可欠である。この比較を通じて、田付流が徳川幕府の下で担った特異な役割がより鮮明になる。

主要砲術流派の比較一覧

|

特徴 |

田付流 |

稲富流 |

安見流 |

|

流祖 |

田付景澄 |

稲富祐直(一夢) |

安見元勝(右近) |

|

主な仕官先 |

徳川幕府(宗家)、大垣藩(分家) 3 |

細川家→徳川幕府 15 |

(詳細不明) |

|

得意とする得物 |

輸入銃(オランダ製等)、大筒(カルバリン砲等) 10 |

国産火縄銃、精密射撃 1 |

(詳細不明) |

|

技術思想 |

大威力による面的制圧、攻城戦術 10 |

照尺を用いた遠距離精密射撃、狙撃術 1 |

(詳細不明) |

|

銃器の特徴 |

直線的な銃床 1 |

(特筆事項調査要) |

(特筆事項調査要) |

|

主要伝書 |

『求中集』『三灯集』等 6 |

『稲富流砲術秘伝書』等 18 |

『安見流 鉄砲之書』等 20 |

第一節:「異国の筒」を担う専門家集団

田付流の最も顕著な特徴は、徳川幕府の鉄砲方において、主に外国から輸入された銃器、特にオランダ製銃や大口径の大筒を担当した点にある 16 。これに対し、同じく幕府鉄砲方を務めた井上家(外記流)は、国友鍛冶などが製造する国産銃器を受け持った 17 。この明確な役割分担は、偶然の産物ではない。

第一に、この分担は流祖・田付景澄が、大坂の陣でイギリス製カルバリン砲という最新の輸入兵器を駆使して絶大な戦功を挙げたという経歴に直結している 10 。田付流は、その創始の時点から、伝統的な和銃の知見に加えて、構造や運用法、弾道特性が異なる西洋式火器への深い理解を持つことを期待された専門家集団であった。

第二に、この分担は、徳川幕府の巧妙な統治戦略の一環と見ることができる。軍事技術の中核である鉄砲の管理を、国産と輸入という二つのカテゴリーに分け、それぞれを別の家に担当させる。これは、一方での専門性を深化させ技術力を高めるという効率化の側面と、他方で、もし一つの家が国内外の全ての銃器技術を掌握すれば、その権力はあまりに強大になり、幕府にとって潜在的な脅威となりかねないという、権力集中のリスクを分散させるという狙いがあった。二家を並立させ、いわば相互に牽制させることで、幕府は鉄砲技術全体を安全に、そして確実に自らの統制下に置くことができたのである。したがって、田付流の「輸入銃・大筒担当」という役割は、彼らの技術的出自に根差すものであると同時に、徳川幕府の高度な武家統制と思想・技術管理のシステムに組み込まれた結果であった。

第二節:特徴的な銃の形状 —「直線的な銃床」の謎

田付流が用いた火縄銃には、「銃床が直線に切断されている」という際立った物理的特徴があったと伝えられている 1 。通常の火縄銃の銃床が、射手が肩に当てて構えやすいように湾曲しているのに対し、この直線的な形状は何を意味するのか。

この特異な形状は、田付流の技術思想や戦術を反映している可能性が高い。いくつかの仮説が考えられる。

一つは、個人による立射や膝射よりも、大筒のように地面や射台に据え付けて射撃する際の安定性を重視した設計であるという説だ。大口径の銃は反動が極めて大きいため、人体で受け止めるのではなく、台座を介して衝撃を地面に逃がす運用が基本となる 19。直線的な銃床は、こうした据え置き射撃に適していた可能性がある。

また、強大な反動を効率よく受け流すための構造力学的な要請や、大型銃を製造する上での合理性から、このような形状が採用されたとも考えられる。いずれにせよ、この銃床の形状は、田付流が個人の狙撃技術よりも、集団による制圧射撃や、城壁などの目標を破壊する攻城戦術といった、大威力火器の特性を最大限に活かす運用を主眼に置いていたことを示唆している。

第三節:比較分析 — 稲富流、安見流との思想的相違

田付流の思想は、稲富流と比較することでより鮮明になる。稲富祐直が創始した稲富流は、照尺(目盛りのついた照準器)を積極的に用いて遠距離の標的を正確に狙う「精密射撃」を追求した 1 。その技術は個人の狙撃能力を極限まで高めることに主眼があり、一発の弾丸で重要人物を狙撃するような場面で真価を発揮したであろう。

これに対し、田付流は、カルバリン砲の運用に見られるように、個々の弾丸の命中精度以上に、大口径・大威力の火器による「面的制圧」や、城郭などの構造物を破壊する「戦術的・戦略的効果」を重視したと考えられる。稲富流が外科手術的な鋭さを持つとすれば、田付流は重槌で打ち砕くような豪快さを持つ流派であったと言える。

この思想の違いは、流祖のキャリアパスにも反映されている。稲富祐直は、関ヶ原の戦いの前哨戦において、主君・細川忠興の妻ガラシャが大坂屋敷で最期を遂げる際、警護の任にありながら逃亡したとして、戦後、細川家から追放されるという波乱の人生を歩んだ 15 。後にその技術を惜しまれて徳川家に仕えることになるが、その道のりは平坦ではなかった。対照的に、田付景澄は徳川家康の下で着実に武功を重ね、安定した地位と名誉を築き上げた。この対照的な経歴は、それぞれの技術思想の違いだけでなく、仕えた大名の気風や、乱世を渡る処世術の違いをも映し出しているのかもしれない。

第四章:徳川幕府における田付家の役割と二百数十年の治世

徳川家康に見出された田付景澄とその一族は、江戸時代を通じて徳川幕府の重要な役職を担い、二百数十年の泰平の世を武威の側面から支え続けた。その歴史は、一個人の技術者がいかにして国家の統治機構に組み込まれ、世襲の官僚となっていくかを示す典型的な事例である。

第一節:世襲される「御鉄砲方」— 組織としての田付家

大坂の陣の後、田付家は井上家と共に、幕府の常設職である「御鉄砲方(おてっぽうがた)」に任じられ、この職を代々世襲することになった 17 。鉄砲方は若年寄の支配下に置かれ、その職務は多岐にわたった 17 。

主な任務は、幕府が所蔵する膨大な数の鉄砲の管理、すなわち製造、修理、そして保存であった 21 。また、将軍や旗本への砲術の教授も重要な役割であった。平時においては、これらの技術を応用し、江戸近郊に出没する猪や狼の打ち払いといった害獣駆除や、後述する火付盗賊の捕縛といった治安維持活動にも従事した 21 。

田付家は「田付組」として組織化され、その配下には、実務を担う専門家集団が配置されていた。井上・田付両組にはそれぞれ5名の鉄砲方与力(現米60石高)、そして一組20名の鉄砲方同心(30俵2人扶持)が所属していた 17 。特筆すべきは、田付組にのみ、定員12名の「鉄砲磨同心(てっぽうみがきどうしん)」が置かれていたことである 17 。彼らの任務は、幕府所蔵の全ての鉄砲を磨き、常に最良の状態に保つことであった。これは、田付家が担当した輸入銃器が、構造が複雑で特別な手入れを要したことの証左であると同時に、田付組が担った職務の専門性の高さを物語っている。

第二節:武門の兼務 — 火付盗賊改方としての顔

田付家の役割は、単なる技術師範に留まらなかった。三代目の当主・田付景利(かげとし)以降、田付家の当主はしばしば「火付盗賊改方(ひつけとうぞくあらためかた)」を兼任したのである 1 。火付盗賊改方は、江戸の治安を脅かす三大凶悪犯罪である放火(火付)、押し込み強盗(盗賊)、そして大規模な博奕(ばくち)を取り締まる、非常に権限の強い役職であった。

この異例の兼務は、田付家が単なる技術官僚ではなく、実力行使も辞さない武門としての能力と、幕府からの厚い信頼を得ていたことを示している。砲術の専門知識、特に火薬や燃焼物に関する知見は、放火事件の原因究明や証拠分析において大いに役立ったと想像される。また、武装した盗賊団を捕縛する際には、彼らが日頃から鍛錬している射撃術や武芸が直接的な戦闘力として活かされたことであろう。この兼務は、田付流の技術が、戦場の砲術から都市の治安維持術へと、その応用範囲を広げていったことを示す興味深い事実である。

第三節:一族の拡散と繁栄 — 大垣藩、そして近江商人へ

田付家の血脈は、江戸の幕臣としてだけでなく、様々な形で全国に広がり、それぞれの地で繁栄した。

景澄の三男・田付正景(まさかげ)は、慶長10年(1605年)、10歳で近江膳所藩主・戸田氏鉄に召し抱えられた 3 。その後、戸田氏が大垣藩(現在の岐阜県大垣市)へ移封されるとそれに従い、大垣藩の砲術師範として田付流を伝えた 3 。この家系は「左太夫家」または「小田付」と称され、幕末の当主・田付景賢は戊辰戦争で軍事奉行を務めるなど、藩の重役として活躍した 3 。

一方で、武士の道を選ばない者もいた。景澄の次男とされる新助景豊(しんすけかげとよ)は、14歳で武士の身分を捨て、近江商人「福島屋」として松前藩が治める蝦夷地に進出し、商業の世界で成功を収めた 3 。また、江戸の宗家(四郎兵衛家)の分家からは、佐渡奉行や長崎奉行といった幕府の要職を歴任した田付又四郎景厖(かげあつ)のような人物も輩出している 3 。彼は、巣鴨の高岩寺(とげぬき地蔵)で知られる「御影」の版木を納めた人物としても名を残している 3 。

このように、田付一族は幕府の砲術師範という中核を維持しつつも、有力譜代大名の軍事顧問、豪商、そして地方行政官僚として、泰平の世の様々な分野に適応し、その血脈を広げていったのである。

宗家の知行地があった下総国香取市の浄土宗寺院・善雄寺(ぜんのうじ)は、田付家の菩提寺とされ、境内には二代目当主・景治の墓碑が現存する 5 。流祖・景澄もこの寺に葬られたと伝えられているが、残念ながら現在に至るまでその墓石は発見されておらず 5 、その生涯の最期を物語る一片は、今なお歴史の謎に包まれている。

結論:戦国の実戦術から泰平の武芸へ — 田付流が遺したもの

田付流砲術とその伝書である「田付流砲術書」の歴史を辿ることは、日本の近世における軍事技術と社会の変容を理解する上で、極めて示唆に富む旅である。

その軌跡は、流祖・田付景澄が、大坂の陣という戦国時代の最終決戦において、カルバリン砲の一撃で武功を立てたことに象徴される。この時点での田付流は、まさしく敵を打ち破り、合戦に勝利するための「実学」であった。その技術は、最新の兵器を駆使し、戦術的・戦略的な目的を達成するための、極めて実践的な知識体系であった。

しかし、徳川の治世が確立し、二百数十年におよぶ泰平の世が訪れると、田付流の役割は大きく変容する。幕府の「御鉄砲方」という世襲の職を得た田付家は、もはや戦場で雌雄を決する技術者集団ではなく、徳川の武威を象徴し、維持するための儀礼的な「武芸」の担い手となった。火付盗賊改方の兼任に見られるように、その技術が治安維持に応用されることはあっても、その本質は、幕府という巨大な官僚機構の一部として、家の格式と伝統を守り伝えることに移行していった。

この変容の過程は、「田付流砲術書」そのものにも刻まれている。初期の実用的な手引書から、後代の豪華絢爛な装丁を持つ伝書へ。その変化は、戦国の実戦術が、江戸の儀礼的な武芸へと昇華していくプロセスを雄弁に物語っている。

結論として、「田付流砲術書」は、単なる失われた砲術の記録ではない。それは、一人の武士が乱世を生き抜くために磨き上げた技が、いかにして一族を繁栄させ、国家の統治機構の重要な歯車となり、そして泰平の世の中でその形を変えながら受け継がれていったかという、壮大な歴史の証言者である。その彩り豊かな頁の奥には、戦国の硝煙の匂いと、江戸の儀礼的な静寂の両方が封じ込められている。この書物を解読することは、日本の近世史における武と権力の関係性、そして技術と社会のダイナミックな相互作用を鮮やかに浮かび上がらせることに繋がる、第一級の文化遺産としての価値を再確認させるものである。

引用文献

- 砲術とは/鉄砲術|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47463/

- 古今東西 銃火器あれこれ 「火縄銃 運用編」 - ハイパー道楽 https://www.hyperdouraku.com/manga/kokon/matchlock-2.html

- 田付景澄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%99%AF%E6%BE%84

- 田付景澄(たづけ かげずみ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%99%AF%E6%BE%84-1089582

- アーカイブ香取遺産 Vol.041~050 https://www.city.katori.lg.jp/culture_sport/bunkazai/isan/isan_vol041-050.html

- 田付流(たつけりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%B5%81-1559141

- 彦根の武将 —百々氏・田付氏・本庄氏—編 - 不易流行 https://fuekiryuko.net/articles/-/1190

- 徳川家康が購入し、大阪冬の陣に使用した、カルバリン砲について知りたい。 | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000193632

- サムライとなった英国人航海士、「三浦按針」とは。その足跡をたどる伊東の旅 - 星野リゾート https://hoshinoresorts.com/jp/guide/area/chubu/sizuoka/ito/miura-anjin/

- 田附城(滋賀県彦根市) https://masakishibata.wordpress.com/2016/12/17/inae-taduke/

- C0057096 田付流砲術書 - 東京国立博物館 画像検索 https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0057096

- 田付流砲術書 八 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000147-I110434

- 田付流とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%B5%81

- [田付流砲術書] たつけりゅうほうじゅつしょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/470720

- 稲富祐直(1552―1611) - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-imfk/taiandir/x027.htm

- 田付流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%B5%81

- 鉄砲方とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%89%84%E7%A0%B2%E6%96%B9

- 稲富流鉄砲秘伝書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/538411

- 世界の大砲と日本の大砲/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/112870/

- 中嶋流伝書 なかじまりゅうでんしょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/513556

- 鉄砲方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E7%A0%B2%E6%96%B9

- 不惑会・喜田邦彦・信長・秀吉・家康の大砲政策く http://fuwakukai12.a.la9.jp/Kita/kita-taihou.html

- 東海道の昔の話(74) https://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/bungei/aichikogan/tokaido74.htm

- 田付景澄 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%99%AF%E6%BE%84

- 善雄寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E9%9B%84%E5%AF%BA

- 善雄寺(千葉県) https://chiba.mytabi.net/zennoji-temple-chiba.php