砲術真業録

『砲術真業録』は田布施流砲術の伝書。流祖・田布施忠宗の実像を解明し、南蛮渡航説を批判。津田流との関係や大垣藩への伝播、家康への披露を通じ、戦国から江戸初期の砲術家の変遷を考察。

『砲術真業録』に関する専門的調査報告書:戦国時代における田布施流砲術の実像

序論:『砲術真業録』をめぐる謎と研究の視座

本報告書は、戦国時代に創始されたとされる田布施流砲術の伝書、『砲術真業録』、その流祖である田布施忠宗、そして同流派が辿った歴史的実像を、戦国から江戸時代初期にかけての激動の時代を背景に解明することを目的とする。伝承によれば、田布施忠宗は河内出身の砲術家であり、その技術の源流については「南蛮に渡って鉄砲を研究した」という説と、「津田自由斎に砲術を学んだ」という説が存在する 1 。

本研究における核心的な課題は、この二つの相異なる伝承、すなわち「史実」と「流派の権威付けのために創られた由緒」とを峻別することにある。特に「南蛮渡航」説は、日本における鉄砲伝来の通説である天文十二年(1543年)の出来事 2 との時間的矛盾を内包しており、その信憑性には重大な疑義が生じる。武芸流派の系譜には、その正統性や優位性を誇示するために創始者の経歴を神秘化、あるいは権威化する傾向がしばしば見受けられる。本報告書では、現存する史料の批判的検討を通じて、これらの伝承のベールを剥ぎ、客観的かつ実証的なアプローチによって『砲術真業録』と田布施流の真相に迫るものである。

第一章:流祖・田布施忠宗の実像—伝承のベールを剥ぐ

第一節:出自と活動の記録

田布施忠宗に関する確実な記録は乏しいが、その出自は「河内国」(現在の大阪府東部)の人物であったとされている 1 。この「河内」という地理的背景は、忠宗の技術的ルーツを考察する上で極めて重要な意味を持つ。当時、河内国のすぐ隣に位置する和泉国堺は、種子島に鉄砲が伝来して以降、瞬く間に日本最大の鉄砲生産拠点へと発展した 4 。また、日本における初期砲術の最重要流派の一つである津田流も、その流祖・津田監物算長が河内国の出身であったという伝承を持つ 7 。

この事実は、河内、堺、そして津田流が拠点を置いた紀州(和歌山県)にまたがる一帯が、戦国時代における鉄砲技術の「知の集積地」であったことを示唆している。最新の兵器に関する情報、製造を担う鍛冶職人、そしてそれを運用する技術者が、この地域に集中していたと考えられる。したがって、田布施忠宗が、異国の地で孤立して技術を学ぶよりも、この国内の活気ある技術的環境の中から登場したと考える方が、はるかに蓋然性が高い。

第二節:「南蛮渡航」説の批判的検証

田布施流の由緒として語られるものの一つに、忠宗が天文六年(1537年)に「南蛮」へ渡航し、直接砲術を修得したという伝承がある 1 。しかし、この説は歴史的事実として受け入れるには複数の重大な問題を抱えている。

第一に、その年代である。天文六年は、ポルトガル人が種子島に漂着し、鉄砲が日本に公式に伝来したとされる天文十二年(1543年)よりも六年早い 2 。当時の日本にはまだ存在しない技術を学ぶために、一介の武人が海外へ渡航したという記録は、同時代の他の史料からは一切見出すことができない 8 。天文六年という年には、後北条氏による河越城の攻略や、後の天下人となる豊臣秀吉の生誕といった歴史的事件が記録されているが 10 、忠宗の渡航を裏付けるものは何もない。

このことから、「南蛮渡航」説は史実ではなく、流派の権威と正統性を確立するために後世に創出された「創始者伝説」であると解釈するのが最も妥当である。多くの武芸流派が、自らの技術の起源を神仏や異国の達人に求めることで、他の流派に対する優位性を主張した。田布施流の場合、「我々の技術は、国内で模倣された二次的なものではなく、本源たる南蛮から直接得た『真』の技術である」と主張するための、戦略的な言説であった可能性が極めて高い。

第三節:津田流砲術との関係性—より現実的な技術的系譜

田布施忠宗の技術的背景として、南蛮渡航説よりもはるかに現実的なのが、もう一つの伝承である「津田自由斎に師事した」という説である。津田流は、流祖・津田監物算長が紀州根来寺の強力な僧兵集団を背景に確立した、日本における最古級の砲術流派である 7 。監物の子であり、自由斎と号した津田照算もまた、父に劣らぬ高名な砲術家として知られている 13 。

注目すべきは、前述の通り、この津田流のルーツもまた河内国に求められる点である 7 。田布施忠宗の出自と津田流の起源が同じ「河内」という地で繋がることは、両者の間に何らかの技術的交流があった可能性を強く示唆する。忠宗が自由斎の直接の門弟であったか、あるいは津田流の影響を色濃く受けた河内の在地砲術家の一人であったか、その具体的な関係性は不明ながらも、彼の砲術が津田流の系譜に連なる、もしくは近接するものであったと考えるのが、最も合理的な推論であろう。

第二章:田布施流砲術の系譜と展開—歴史の舞台へ

第一節:高弟・酒井正重と大垣藩への伝播

田布施流の歴史において、伝承の域を出て、確実な足跡を史料上に残しているのが、高弟・酒井正重(通称:市之丞)の存在である 1 。酒井正重は、後に美濃国大垣藩(現在の岐阜県大垣市)の初代藩主となる武将、戸田氏鉄(とだ うじかね)に仕えた 15 。この仕官により、田布施流は一個人の技術から、大垣藩の公式な武芸として組織に根を下ろし、安定した形で後世に伝えられる基盤を築いた。

この事実は、大垣藩が当時の砲術研究における一つの中心地であったことを物語っている。驚くべきことに、同じ大垣藩主・戸田氏鉄は、田布施流の酒井正重だけでなく、当時、徳川幕府の御用達として最高の権威を誇った田付流砲術の一派も召し抱えていた。田付流の流祖・田付景澄の三男である田付正景が、同じく氏鉄に仕え、大垣藩に田付流を伝えているのである 17 。

一つの藩が、異なる二つの砲術流派を同時に庇護していたという事実は、藩主・戸田氏鉄が兵法、特に鉄砲の重要性を深く認識していたことの証左に他ならない。これは、両流派間に健全な競争を促し、技術を研鑽させると同時に、多様な戦術に対応できる能力を藩として保持しようとする、極めて戦略的な判断であったと考えられる。この特異な環境下で、田布施流は幕府お抱えの権威ある田付流と並び立つことで、その存在価値を証明し続けなければならなかった。この大垣藩という「砲術の集積地」が、田布施流の技術体系の洗練と存続に与えた影響は計り知れない。

第二節:徳川家康への技術披露とその意義

酒井正重の功績として特筆されるべきは、慶長年間(1596-1615年)に、天下人である徳川家康の前で田布施流の砲術を披露したという記録である 15 。この演武は、単なる技術のデモンストレーション以上の、深い歴史的意義を持つ。

関ヶ原の戦いを経て徳川の治世が始まり、「徳川の平和(パクス・トクガワーナ)」が訪れつつあったこの時期、武芸の役割は大きく変容し始めていた。戦国の世における純粋な戦闘技術としての砲術は、次第に、武士の必須教養であり、藩の威信と軍事力を象徴的に示すための、洗練された「武芸」としての性格を強めていく。

酒井正重による家康への上覧演武は、まさにこの過渡期を象徴する出来事であった。それは、田布施流が戦国の荒波を生き抜いた実戦的な流派であることを証明すると同時に、新たな支配者である徳川家に対して忠誠を示し、藩の武威をアピールする政治的な行為でもあった。この演武によって、田布施流は天下人にその技を認められた(と記録された)ことになり、大垣藩におけるその地位を不動のものとし、江戸時代を通じて存続していくための公的な「お墨付き」を得たのである。

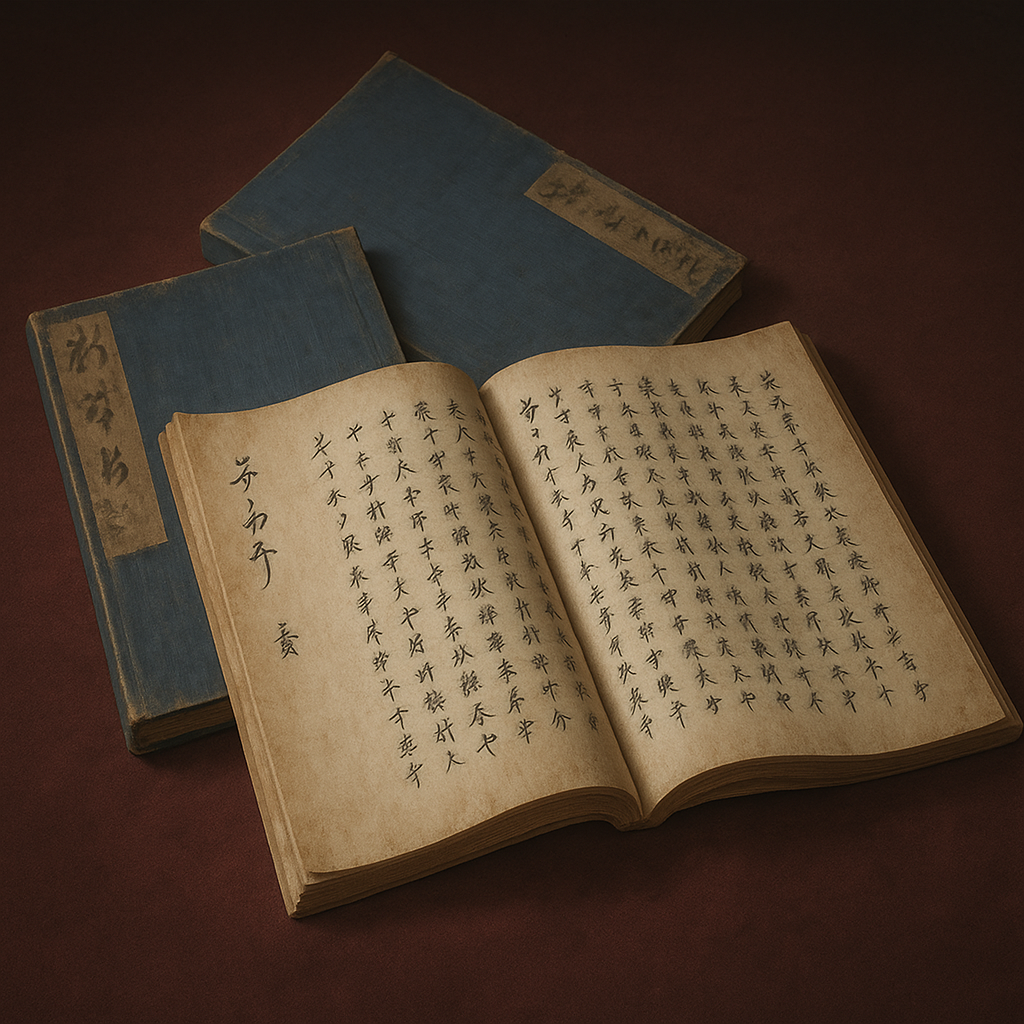

第三章:伝書『田布施一流炮術真業録秘書』の分析

第一節:書誌情報と現存写本

田布施流の教えをまとめた伝書の正式名称は、『田布施一流炮術真業録秘書』である 1 。幸いなことに、この貴重な伝書は失われることなく、現在、国立公文書館が所蔵する内閣文庫の中に、全五巻五冊からなる写本として現存していることが確認されている(請求番号:189-0441) 9 。この写本は、本研究における最も重要な一次史料であり、著者として田布施忠宗の名が記され、形態は写本、利用区分は公開とされており、誰でも閲覧が可能である 9 。

第二節:伝書の内容(推定)と構造

現時点で利用可能な資料からは、伝書の具体的な本文内容を直接知ることはできない。しかし、同時代に成立した他の砲術流派の伝書、例えば田付流の根本伝書である『求中集』 19 や稲富流の各種伝書 20 、さらには他の武芸流派の伝書の一般的な構成から、その内容をある程度高い精度で推定することは可能である。

- 巻之一(序・由来): 流派の創始者である田布施忠宗の由緒や、流派の正統性を説く部分。ここで「南蛮渡航」や「津田流師事」といった、本報告書の第一章で検討した創始者伝説が詳細に語られている可能性が最も高い。

- 巻之二(基礎技術): 鉄砲の基本的な操作法。銃の構え方、火縄の管理、弾丸と火薬の装填手順、照準の合わせ方といった、入門者が最初に学ぶべき一連の動作が図解と共に解説されていると考えられる。

- 巻之三(応用技術): より実践的な射撃技術。立ったまま撃つ「立射」、膝を突いて撃つ「膝射」、地面に伏せて撃つ「伏射」といった多様な射撃姿勢や、移動しながらの射撃、夜間や雨天時といった悪条件下での射撃の工夫などが含まれるであろう。

- 巻之四(大筒・特殊技術): 田布施流が得意としたとされる大筒(大型火縄銃)の運用法 21 。その威力や反動を制御するための特別な構えや操作法、さらには城攻めなどで用いられる焼夷弾や照明弾といった特殊な弾薬の調合・使用法に関する記述が期待される。

- 巻之五(口伝・秘伝・心法): 免許皆伝レベルの者にのみ伝えられる口伝や奥義、そして技術の根底にあるべき精神論。砲術家としての心構えや、戦場における精神の保ち方といった、技術を超えた「道」としての教えが記されている部分と推測される。

また、『砲術 真業 録』という書名自体も示唆に富む。「真業」という言葉は、単なる技術(業)の記録ではなく、仏教思想における「正しい行い」や「真実の働き」といったニュアンスを含む。これは、田布施流の砲術が単なる人殺しの術ではなく、正しい理に基づいた「真の道」であることを強調し、流派に精神的な深みと権威を与えるための命名であったと考えられる。

第四章:戦国・江戸初期における日本の砲術—諸流派との比較

第一節:主要砲術流派との比較分析

田布施流の歴史的立ち位置と独自性をより明確にするためには、同時代に覇を競った他の主要な砲術流派と比較することが不可欠である。ここでは、津田流、稲富流、田付流、そして井上流(外記流)といった、戦国末期から江戸初期にかけて大きな影響力を持った流派を比較の対象とする 22 。

|

流派名 |

流祖(伝承含む) |

創始時期(伝承含む) |

主な伝承地・仕官先 |

特徴・備考 |

|

田布施流 |

田布施忠宗 1 |

戦国時代(天文年間) |

河内、大垣藩(戸田家) 15 |

南蛮渡航の創始者伝説を持つ。大筒を得意としたとされる 21 。酒井正重を通じて大垣藩に伝播。 |

|

津田流 |

津田監物算長 12 |

戦国時代(天文年間) |

紀州根来寺、足利将軍家 7 |

根来衆を背景に持ち、国産化の初期に関与したとされる最古流派の一つ。自由斎流などの分派を生む。 |

|

稲富流 |

稲富祐直(一夢) 17 |

戦国時代後期 |

丹後、細川家、徳川家 |

砲術三名人の一人と称される 17 。多くの大名に仕え、全国に広く普及した影響力の大きい流派。 |

|

田付流 |

田付景澄 17 |

安土桃山~江戸初期 |

近江、江戸幕府鉄砲方、大垣藩 17 |

幕府鉄砲方として井上流と共に仕える。主に外国産銃や大筒を担当 18 。砲術三名人の一人。 |

|

井上流(外記流) |

井上正継(外記) 17 |

安土桃山~江戸初期 |

播磨、江戸幕府鉄砲方 |

幕府鉄砲方として田付流と共に仕える。主に国産の火縄銃を担当した 18 。 |

この比較表から明らかなように、田布施流は、幕府の公式な役職を得た田付流や井上流、全国的な知名度を誇った稲富流とは異なり、大垣藩という特定の地域・藩に深く根差して存続した、よりローカルな性格を持つ流派であったことがわかる。しかし、その一方で、創始者伝説の特異性や、大筒を得意としたとされる技術的専門性は、他の流派にはない独自のアイデンティティを形成していたと考えられる。

第二節:砲術家の社会的役割の変遷

田布施忠宗が活動した戦国時代、砲術家は合戦の勝敗を直接左右する極めて重要な軍事技術者であった。彼らの持つ技術は各大名家にとって死活問題であり、高い報酬と厚い待遇をもって召し抱えられた。

しかし、徳川幕府による天下統一が成り、大規模な戦乱が終息した江戸時代に入ると、砲術家および砲術そのものの役割は大きく変化する。実戦の機会が激減したことにより、砲術は純粋な戦闘技術から、武士の身分を象徴する教養(武芸)、藩の軍事力を内外に示すための儀礼的な演武、そして体系化された学問へとその性格を変容させていった。幕府が設立した昌平坂学問所 25 に代表されるように、学問や武芸を体系化し、形式を整えることが重視される時代となったのである。田布施流が、高弟・酒井正重を通じて大垣藩という安定した組織に仕え、その技術を絶やすことなく保存し得たのは、まさにこの時代の変化に巧みに適応できた結果に他ならない。

結論:『砲術真業録』が現代に伝えるもの

本報告書における調査・分析の結果、田布施忠宗と彼が創始した田布施流砲術の歴史は、二重の構造で成り立っていることが明らかになった。一つは、「南蛮渡航」という華々しい創始者伝説に象徴される「物語られた歴史」であり、もう一つは、河内という鉄砲技術の先進地域に根差し、大垣藩という特定の庇護者の下で地道に生き抜いた「史実としての歴史」である。この両者を混同することなく区別し、それぞれが持つ歴史的意味を正しく評価することが、田布施流を理解する上で不可欠である。

『砲術真業録』と田布施流が辿った軌跡は、単なる一砲術流派の興亡史に留まるものではない。それは、戦国という実力主義の時代に生まれ、流派としてのアイデンティティを確立するために「物語」を必要とし、江戸という新たな社会秩序の中で生き残るために大名家の庇護を求め、その役割を変えながらも伝統を繋いだ、無数の武芸者たちの営みの縮図と言える。

現存する伝書『田布施一流炮術真業録秘書』は、失われた戦国の技術を具体的に伝える貴重な一次史料であると同時に、自らの流派の価値と正統性を後世に伝えようとした武士たちの情熱と知恵の結晶でもある。その一冊は、戦乱の世の記憶を封じ込め、現代に貴重な歴史的示唆を与え続けているのである。

引用文献

- 田布施忠宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%B8%83%E6%96%BD%E5%BF%A0%E5%AE%97

- 中学校社会 歴史/日本に来航したヨーロッパ人 - Wikibooks https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A4%BE%E4%BC%9A_%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E6%9D%A5%E8%88%AA%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%91%E4%BA%BA

- 南蛮貿易 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/nanbanboueki/

- ものの始まりなんでも堺|ようこそ堺へ! - 堺観光ガイド https://www.sakai-tcb.or.jp/about-sakai/origin/main.html

- 歴史好きの人集まれ!戦国時代にタイムスリップ「堺鉄砲館」|堺市堺区 https://mediall.jp/landmark/22060

- 鉄炮鍛冶屋敷(堺市立町家歴史館 井上関右衛門家住宅) - 堺観光ガイド https://www.sakai-tcb.or.jp/spot/detail/27

- 日本本土に初めて鉄砲をもたらした砲術家・津田監物算長(岩出市、和歌山市) https://oishikogennofumotokara.hatenablog.com/entry/2023/03/11/000000

- Ⅰ-3 日本人の海外旅行 https://www.jtb.or.jp/book/wp-content/uploads/sites/4/2024/11/nenpo2024_1-3.pdf

- 田布施一流炮術真業録秘書 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/file/1236934

- 河越城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E8%B6%8A%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 豊臣秀吉 愛知の武将/ホームメイト https://www.touken-collection-nagoya.jp/historian-aichi/aichi-toyotomi/

- 津田算長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E7%94%B0%E7%AE%97%E9%95%B7

- 砲術書巻 | Keio Object Hub: 慶應義塾のアート&カルチャーを発信するポータルサイト https://objecthub.keio.ac.jp/ja/object/1548

- 砲術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B2%E8%A1%93

- 酒井正重(さかい まさしげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%85%92%E4%BA%95%E6%AD%A3%E9%87%8D-1077265

- 酒井正重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%92%E4%BA%95%E6%AD%A3%E9%87%8D

- 田付景澄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%99%AF%E6%BE%84

- 田付流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%B5%81

- 求中集 | 日本古典籍データセット https://codh.rois.ac.jp/pmjt/book/200021978/

- 稲留流砲術書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/515196

- 砲術とは/鉄砲術|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47463/

- 「日本清堯銘」は徳川家康の日本の最高支配者 ... - 日本銃砲史学会 https://nihonjyuuhoushigakkai.com/wp-content/uploads/2021/09/6e0fd63db88b62fccc529560b0b134b7.pdf

- 史料にみる火縄銃 https://www.chiba-muse.or.jp/SONAN/kikaku/hinawa/shiriyou%20ni%20milu%20hinawajiuyu.htm

- 【【五】大砲・砲術(外記流・武衛流)】 - ADEAC https://adeac.jp/funabashi-digital-museum/text-list/d100020/ht100070

- 葵文庫の概要/昌平坂学問所 https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/aoi/1_outline/l_03.htm

- 昌平坂学問所について - ようこそ 歴史資料の宝庫へ:国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/rekishihouko/category/c_1040.html

- 昌平坂学問所 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8C%E5%B9%B3%E5%9D%82%E5%AD%A6%E5%95%8F%E6%89%80