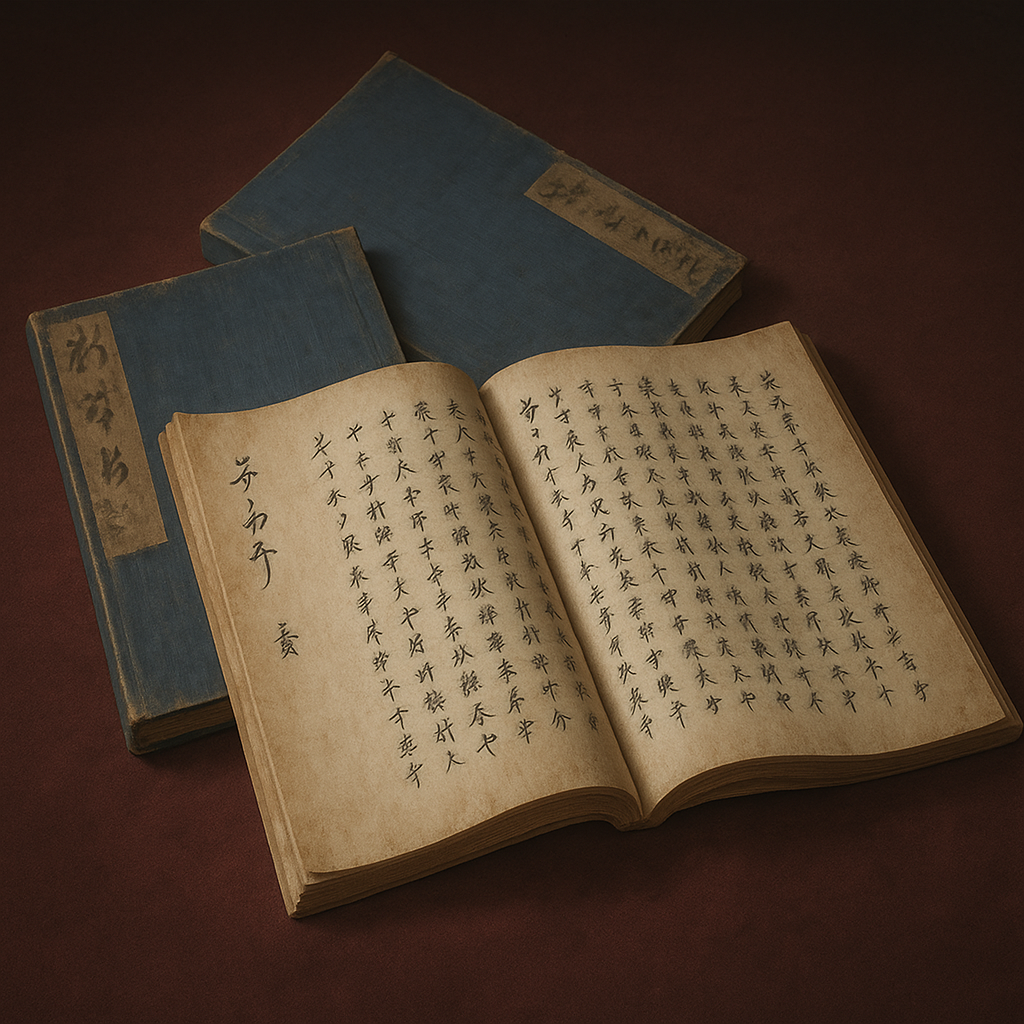

翁草

『翁草』は神沢貞幹による江戸中期の随筆。天明の大火を乗り越え、戦国武将の逸話や風俗を多角的に記録し、森鷗外ら近代文学にも影響を与えた。

江戸中期の碩学、神沢貞幹による『翁草』の総合的研究―戦国時代像の受容と再構築を中心に

第一章:はじめに―江戸時代の碩学が遺した知の宝庫『翁草』

神沢貞幹(かんざわさだもと)、号して杜口(とこう)が著した『翁草(おきなぐさ)』は、江戸時代中期に成立した全200巻にも及ぶ、類稀なる規模を誇る随筆である 1 。その内容は、歴史、地理、文学、芸能、有職故実、風俗、宗教など、森羅万象にわたり、まさに江戸時代の知の集大成とも言うべき様相を呈している 1 。本書が編纂されたのは、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康らが活躍した戦国時代からおよそ150年から200年が経過した泰平の世であった。この時代的距離は、『翁草』が単なる同時代史料ではなく、江戸時代の人々が「戦国」という激動の過去をどのように眼差し、解釈し、後世に伝えようとしたかを探る上で、極めて重要な意味を持つ。本書に収められた数多の武将たちの逸話は、後世の歴史観や人物像の形成に測り知れない影響を与えたのである。

本報告書に着手するにあたり、まず一点、明確にしておくべきことがある。本稿で論じる『翁草』は、神沢貞幹による随筆の書名であり、キンポウゲ科の植物である「翁草」とは全く異なるものである 3 。学術的な議論の対象を厳密に定義し、無用の混同を避けるため、この点を冒頭で確認しておく。

本報告書の目的は、『翁草』を単なる逸話の集合体として表層的に紹介することに留まらない。著者である神沢貞幹の特異な経歴、天明の大火という未曾有の災禍を乗り越えた壮絶な編纂過程、そして同時代に成立した類似の書物との比較検討を通じて、その史料としての価値と、内在する限界を批判的に分析することにある。この多角的なアプローチによって、『翁草』という巨大なテクストの背後に存在する、江戸中期という時代が「戦国」をどのように捉え、記憶し、そして物語として再構築していったのか、その歴史意識の深層を浮き彫りにすることを目指す。

第二章:著者・神沢貞幹(杜口)の生涯と執筆背景

『翁草』という大著を理解するためには、その著者である神沢貞幹(1710-1795)の人物像と、彼が生きた時代背景への深い洞察が不可欠である。彼の生涯は、公務と文筆という二つの異なる世界にまたがっており、その両方の経験が『翁草』の独自性を形成する土壌となった。

京都町奉行所与力としての公務と見聞

神沢貞幹は、通称を与兵衛、本名を貞幹といい、杜口と号した 1 。彼の前半生における重要な経歴は、京都町奉行所の与力として20年間にわたり公務に従事したことである 1 。与力という役職は、現代の警察官僚と司法官の職務を兼ね備えたようなものであり、治安維持、訴訟の審理、刑の執行など、都市行政の中枢を担う存在であった。この職務を通じて、貞幹は京都で発生する多種多様な事件や裁判に直接関与し、社会の光と影、人間の欲望や葛藤を目の当たりにしたはずである。この経験は、『翁草』に見られる法制度や裁判に関する詳細かつ具体的な記述の源泉となったことは想像に難くない 2 。

彼の公務は単なる事務作業に留まらなかった。元文年間(1736-1741)には内裏造営に際して本殿係を務め、また延享3年(1746年)には、当時世間を騒がせた盗賊団の首領・日本左衛門(にほんざえもん)の手下を江戸へ護送するという重要な任務にも関わっている 6 。これらの経歴は、彼が単に書斎に籠る文人ではなく、社会の実務に通暁し、鋭い観察眼を持った実務家であったことを雄弁に物語っている。

其蜩庵杜口と号した俳人としての文化的素養

公務に精励する一方で、貞幹は深い文化的素養を持つ俳人でもあった。彼は半時庵淡々(松木淡々)の門人であり、「其蜩庵(きちょうあん)」や「可々斎(かかさい)」といった複数の風雅な号を使い分けていた 1 。俳諧という、わずか十七音で森羅万象を切り取り、物事の本質を捉えようとする文芸活動は、彼の人間観察眼をさらに鋭敏にし、簡潔な言葉で逸話の核心を突く『翁草』の文体にも影響を与えたと考えられる。

貞幹は44歳の時、病弱を理由に職を辞し、婿養子に跡を継がせて隠居の身となった 6 。しかし、これは単なる休息ではなかった。彼はここから、人生の後半生を全て捧げることになる文筆活動に本格的に専念するのである。この選択は、彼にとって著述が単なる余暇の慰みではなく、自らの見聞と収集した知識を体系化し、後世に遺すという強い意志に貫かれた一大事業であったことを示している。

著者の出自がもたらした独自性

『翁草』の戦国時代に関する記述が持つ独自性を理解する上で、著者の「京都の役人」という出自は決定的に重要である。例えば、同じく江戸時代に成立した著名な戦国逸話集に、湯浅常山が著した『常山紀談』がある。常山の著者が備前岡山藩に仕えた儒学者であり、武士階級の視点と価値観を色濃く反映しているのに対し 8 、貞幹の視点はそれとは一線を画す。

貞幹は、武士の武勇伝や忠義といった価値観のみならず、政治・文化の中心地であった京都という都市に蓄積された記憶を背景に、戦国武将たちを観察した。彼が与力として日々接していたのは、武士だけでなく、公家、僧侶、商人、職人といった多様な階層の人々であった。そのため、『翁草』には、他書には見られない京都の事件や風俗に関する記述が豊富に含まれている 1 。例えば、織田信長が東大寺の正倉院に納められた香木「蘭奢待」を切り取ったという逸話 9 や、豊臣秀吉が聚楽第で催した壮大な行事 10 などは、武力だけでなく、伝統的な文化的権威の中心地であった京都・奈良近辺で起きた出来事である。これらは、京都の行政官であった貞幹の関心を強く引くにふさわしいテーマであったと言える。

このように、『翁草』における戦国時代の描写は、武士階級の価値観に偏ることなく、朝廷や公家、そして町衆の視点をも内包した、多角的で複眼的なものとなっている。この行政官としての冷静な観察眼と、文化都市京都の記憶が融合した点にこそ、『翁草』が他の戦国逸話集と一線を画す、独自の史料的価値が存在するのである。

第三章:『翁草』の成立過程―天明の大火を乗り越えた不屈の編纂史

『翁草』全200巻という偉業は、一度の編纂作業で成し遂げられたものではない。その背後には、著者・神沢貞幹の生涯をかけた情熱と、天明の大火という大災厄を乗り越えた不屈の精神の物語が存在する。

二度にわたる編纂事業

貞幹の編纂事業は、安永元年(1772年)にまず前編100巻が完成したことで、一つの節目を迎えた 1 。しかし、彼の知への探求心は留まることを知らず、さらに後編100巻の追加編纂に着手する。ところが、その編纂作業が佳境に入っていた矢先の天明八年(1788年)、京都の街を焼き尽くした未曾有の大火災、いわゆる「天明の大火」が発生する。この大火によって、貞幹は完成間近であった後編の草稿や、長年にわたって収集してきた貴重な資料の過半を灰燼に帰すという悲劇に見舞われた 1 。この時、貞幹はすでに79歳という高齢に達していた。

常人であれば、ここで心が折れても不思議ではない。しかし、貞幹の執念はここから真価を発揮する。彼はこの絶望的な状況から立ち直り、驚異的な精神力で編纂作業を再開したのである。そして、ついに寛政三年(1791年)、82歳にして全200巻を再び完成させるという偉業を成し遂げた 1 。この事実は、『翁草』が単なる知識の集積ではなく、著者の生涯そのものをかけた執念の結晶であることを、何よりも雄弁に物語っている。

書誌学的情報と異本の存在

『翁草』は、当初から印刷・出版を前提としたものではなく、写本として成立した。貞幹の生前、天明4年(1784年)には、その内容の一部を抜粋した抄出本が刊行されているが、これはあくまでダイジェスト版であった 7 。後世、森鷗外が『高瀬舟』や『興津弥五右衛門の遺書』の題材とした逸話が、この抄出本には含まれていなかったという事実からも 11 、本書の全体像を把握するためには、複数のテキストを比較検討する必要があることがわかる。

その後、江戸後期から明治にかけて、池田東籬亭による校訂本や、近藤瓶城が編纂した『存採叢書』に収録されたものなど、複数の刊本が出版された 2 。しかし、これらの刊本はそれぞれ収録している話に差異があり、テキストとしての一様性を欠いている。さらに、国立国会図書館には、内容に相違が見られる『異本翁草』なる写本も所蔵されており 2 、『翁草』という書物が、極めて複雑な伝来の過程を辿ったことを示唆している。近年の研究では、2019年に杜口の自筆原本が再発見されるなど、新たな進展も見られ、今後の研究が一層期待されるところである 2 。

天明の大火が内容に与えた潜在的影響

天明の大火による草稿の焼失は、単なる編纂史上のアクシデントとして片付けられる問題ではない。それは、『翁草』のテキストそのものの性質に、見えざる影響を与えた可能性がある。

第一に、物理的な資料の大半を失った後、80歳前後の高齢であった貞幹が再編纂を行うにあたり、自らの記憶に頼らざるを得ない部分が少なからず生じたであろう。これは、記述の正確性や客観性という観点から、史料批判を行う上で常に念頭に置くべき点である。

第二に、貞幹自身が体験した大火というカタストロフは、彼の歴史観、特に過去の動乱、すなわち戦国時代に対する見方に影響を与えた可能性が考えられる。彼は大火の後、自ら被災地を実地調査し、被災地図を完成させるなど、災害の記録者としても行動している 7 。このような体験は、例えば本能寺の変における京の混乱 12 や、三木城の兵糧攻めにおける極限状況 13 といった、都市の破壊や人間の悲劇を描写する際に、彼自身の体験を投影させ、記述に一層の現実味や悲壮感をもたらしたのではないだろうか。

したがって、天明の大火は、『翁草』のテキストの信頼性と、歴史叙述のトーンの両面に影響を与えた可能性のある、極めて重要な「文脈」として理解されなければならない。

第四章:『翁草』に描かれる戦国時代―武将たちの逸話と実像

『翁草』が収録する膨大な記事の中でも、特に多くの読者の関心を集めてきたのが、戦国時代に生きた武将たちの逸話である。そこには、江戸中期の安定した社会から過去を振り返る視点を通して、英雄たちの人間的な側面や、時代の激しい息吹が活写されている。

第一節:織田信長―革新と破壊の象徴

『翁草』における織田信長像は、旧来の権威を破壊する革新者としての側面と、峻烈な性格を持つ覇王としての側面が交錯している。

その象徴的な例が、信長の家臣評として広く知られる「木綿藤吉、米五郎左、掛かれ柴田に、退き佐久ま」という言葉である 14 。これは、羽柴秀吉を「木綿」のように万能で丈夫、丹羽長秀を「米」のように不可欠だが地味、柴田勝家を突撃に優れた「掛かれ柴田」、佐久間信盛を退き戦の巧みな「退き佐久間」と、それぞれの特性を見事に言い表したものである。この簡潔な評価は、『翁草』によって記録され、信長の卓越した人材登用術と、彼の下に集った個性豊かな武将たちの姿を後世に伝える役割を果たした。

また、信長の野心を象徴する逸話として、「蘭奢待切り取り」の記事が挙げられる 9 。蘭奢待は、東大寺の正倉院に古くから伝わる天下第一の名香であり、歴代天皇の勅許がなければ開封することすら許されない至宝であった。これを信長が自らの権威をもって切り取らせたという行為は、彼が天皇や朝廷といった伝統的権威をも超越する存在として自身を位置づけようとした、その野心の大きさを物語るものとして『翁草』は記録している。

一方で、その最期である本能寺の変については、貞幹の冷静な編纂者としての姿勢が窺える。『翁草』は、信長が「内側から納戸を締めて切腹した」という説や、「御殿に放火して生きながら焼死した」という説などを併記しつつも、「火事が大きかったので、どのように死んだかはわかっていない」と断定を避けている 12 。これは、貞幹が単一の伝承に安易に依拠するのではなく、複数の情報を比較検討し、不明な点は不明なままに記すという、考証的な態度を持っていたことを示唆している。

第二節:豊臣秀吉―機知と非情の天下人

豊臣秀吉については、農民から天下人へと駆け上がった立身出世の物語の裏に隠された、冷徹な戦略家としての一面と、文化的な庇護者としての一面の両方が描かれている。

その非情さを示すのが、播磨の三木城攻め、いわゆる「三木の干殺し」に関する記述である 13 。秀吉は、城主の別所長治に対し、徹底した兵糧攻めを行い、城内の人々が草木の根まで食い尽くすという悲惨な状況に追い込んだ末に降伏させた。この逸話は、秀吉の天才的な戦術の裏にある、目的のためには手段を選ばない冷徹な一面を伝えている。

その一方で、『翁草』は秀吉政権の華やかな文化的側面や、人間関係の機微にも光を当てる。例えば、甥である豊臣秀次が切腹させられた事件に際し、秀次の側室であった駒姫の助命を、淀殿が秀吉に再三にわたり嘆願したという逸話や、かの有名な醍醐の花見の際に淀殿が詠んだ和歌などを収録している 10 。これらの記述は、秀吉を単なる武人としてではなく、彼の周囲で繰り広げられた人間ドラマや、桃山文化の爛熟した雰囲気をも描き出そうとする編纂意図の表れと言えよう。

第三節:徳川家康―天下泰平の創業者

江戸幕府の創業者である徳川家康については、新たな支配体制を盤石にするための、周到かつ冷徹な為政者としての姿が描かれている。

その象徴が、豊国神社の神号剥奪に関する記事である 16 。家康は、天下統一後、かつての主君である秀吉を神として祀る豊国神社の「豊国大明神」という神号を剥奪し、広大な社領も没収した。これにより、神社は荒廃するに任された。さらに『翁草』は、三代将軍・家光の代に神社の再興が検討されたものの、重臣である酒井忠世の強い反対によって取りやめになったという後日談も伝えている 16 。これは、徳川政権がいかに豊臣家の威光を削ぎ落とし、自らの支配の正統性を確立しようとしたかを物語る、極めて重要な証言である。

また、『翁草』は、徳川家に仇なす妖刀として知られる「村正」の伝説にも触れている 17 。家康が少年時代に村正の小刀で怪我をしたことや、祖父や父が村正の刀によって命を落としたとされる因縁である。これらの逸話は、徳川の天下が単なる実力行使の結果だけでなく、ある種の宿命や因縁によってもたらされたとする、江戸時代に形成された物語的な歴史観を色濃く反映している。

第四節:その他の戦国武将たち

『翁草』には、三大英傑以外にも数多くの戦国武将が登場する。例えば、「美濃のマムシ」と恐れられた斎藤道三については、実の息子である義龍との長良川の戦いに敗れ、その最期には敵兵に鼻を削がれるという、梟雄の末路にふさわしい壮絶な死に様が記録されている 18 。下剋上の象徴であった道三の悲劇的な結末は、読者に対して因果応報というテーマを強く印象付けるものであっただろう。

その他にも、本能寺の変を引き起こした明智光秀 19 、将軍家兵法指南役として剣禅一致の思想を確立した柳生宗矩 20 、「倫魁不羈(りんかいふき)」と評された破天荒な武将・水野勝成 など、多士済々な人物に関する逸話が収録されており、江戸時代の人々が戦国という時代にいかに多様な人間像を見出していたかが窺える。

第五章:史料としての『翁草』―その価値と限界の分析

『翁草』を歴史研究の対象とする際、その史料としての特性、すなわち価値と限界を正確に把握することが不可欠である。特に、同時代に成立した類書との比較は、その独自性を浮き彫りにする上で有効な手法となる。

第一節:同時代の類書『常山紀談』との比較考察

江戸時代中期には、『翁草』の他にも戦国武将の逸話を集めた書物が編纂された。その中でも代表的なものが、備前岡山藩の儒学者・湯浅常山によって著された『常山紀談』である 8 。両書を比較することで、『翁草』の持つユニークな性格がより鮮明になる。

第一に、著者の身分と執筆目的の違いが挙げられる。『常山紀談』の著者・湯浅常山は儒学者であり、その編纂目的は、戦国武将の言行を通じて武士としての生き方や道徳を示す、教訓的な側面が強かった 21 。それに対し、『翁草』の著者・神沢貞幹は京都の行政官であり、その関心は武士の武勇伝に留まらず、社会のあらゆる事象を記録・考証しようとする、より百科事典的な性格を持っていた 1 。

第二に、文体と構成の違いである。『常山紀談』は、先行する逸話集などから題材を取り、それを簡潔な和文で淡々と記述するスタイルを特徴とする 8 。一方、『翁草』は、様々な書物からの抄録を基にしつつも、そこに貞幹自身の批評や解説、考証を加える形式を多くとっており、著者自身の分析的な視点が色濃く反映されている 2 。

第三に、描かれる武将像の傾向にも差異が見られる。『常山紀談』が、豪快磊落で勇猛果敢といった、ある種理想化された「武将像」を描き出す傾向があるのに対し 21 、『翁草』は文化的側面や人間関係の葛藤、さらには市井の噂話に至るまで、より多角的な情報を提示することで、人物像に複雑な奥行きを与えようとしている。

これらの違いをまとめたものが、以下の比較表である。この表は、『翁草』を江戸時代の歴史叙述という大きな文脈の中に位置づけ、その特質を客観的に把握するための有効な視座を提供する。

|

比較項目 |

翁草 |

常山紀談 |

|

著者 |

神沢貞幹(杜口) |

湯浅常山 |

|

著者の身分 |

京都町奉行所与力、俳人 |

備前岡山藩儒学者 |

|

成立年代 |

1772年(前編)、1791年(後編完成) |

1739年(原形)、1770年(完成) |

|

巻数 |

全200巻 |

本文25巻、拾遺4巻など |

|

内容の範囲 |

歴史、地理、文学、芸能、風俗など森羅万象 |

戦国武将の逸話が中心 |

|

性格・傾向 |

百科事典的、考証的、京都中心の視点 |

武士の鑑、教訓的、儒教的価値観 |

|

文体 |

諸書の引用+著者自身の批評・解説 |

簡潔な和文で逸話を淡々と記述 |

|

情報源 |

曾祖父以来の蔵書、先行文献、風聞、自身の見聞 |

『武辺咄書』など先行の武辺咄集 |

第二節:伝聞と事実の狭間―江戸中期の視点から見た戦国像

『翁草』が戦国時代に関する貴重な情報源であることは間違いないが、その利用にあたっては、二次史料としての限界を常に認識しておく必要がある。本書の成立は、描かれている出来事から150年以上が経過しており、同時代の一次史料ではありえない。収録された逸話の多くは、先行する文献や、当時世間に流布していた伝聞・風聞に基づいており、そのすべてが歴史的な事実であるとは断定できない。

しかし、この限界こそが、逆説的に『翁草』の史料としての独自の価値を生み出している。なぜなら、『翁草』は、「江戸時代中期の人々が、戦国時代という過去をどのように理解し、記憶し、物語として消費していたか」を知るための、またとない第一級の史料だからである。そこに描かれているのは、客観的な事実そのもの以上に、当時の人々が戦国武将という存在に託した理想、恐怖、教訓、そして娯楽といった、複合的な価値観の反映なのである。

第六章:後世への影響―森鷗外ら近代文学への架け橋

『翁草』の価値は、江戸時代の歴史叙述という文脈に留まらない。その豊饒な内容は、時代を超えて後世の文化、特に近代文学に創造の源泉を提供した。

森鷗外作品の典拠として

近代日本文学の巨匠・森鷗外が、自らの史伝小説の素材として『翁草』を重視していたことは、本書の文学的価値を語る上で欠かすことのできない事実である 2 。

鷗外の代表作の一つである小説『高瀬舟』は、安楽死や知足といった根源的なテーマを扱い、今日に至るまで多くの読者に深い問いを投げかけている。この作品の着想源となったのが、『翁草』の巻之百十七に収録されている、弟殺しの罪で遠島を申し付けられた男の物語であった 2 。

また、主君への殉死という武士の倫理を格調高く描いた『興津弥五右衛門の遺書』もまた、『翁草』を典拠としている。この作品は、『翁草』巻之六に収められた、細川家に伝わる名香を巡る逸話が元になっている 2 。

菊池寛への影響

鷗外だけでなく、大正から昭和にかけて活躍した作家・菊池寛もまた、『翁草』から創作のインスピレーションを得ていた可能性が指摘されている。彼の短編小説『入れ札』は、『翁草』巻之二十九に記された「同臣坂川忠兵衛自ら入札する事」という逸話から着想を得たと推定されている 2 。

近代知識人にとっての『翁草』の魅力

ここで一つの問いが浮かび上がる。なぜ、森鷗外のような、西洋の合理主義や実証主義の洗礼を受け、厳密な史料批判を重んじた近代知識人が、江戸時代の随筆である『翁草』にこれほどまでに惹かれたのだろうか。

その答えは、『翁草』が持つ独特の性質にあると考えられる。『常山紀談』のように特定のイデオロギーや教訓を前面に押し出すのではなく、『翁草』は多様な人間の生き様を、善悪の判断を性急に下すことなく、あるがままに記録しようとする姿勢が随所に見られる。そこには、美談だけでなく、人間の弱さ、愚かさ、社会の矛盾といった、清濁併せ呑んだ「生の事実」が断片集のように提示されている。

鷗外は、この一見すると単なる珍しい話の集積の中に、時代を超えて通じる普遍的な人間の苦悩や、倫理的なジレンマの原型を見出したのである。『翁草』は、彼にとって、自らの文学的テーマを探求するための、豊饒な素材の宝庫であった。このように、『翁草』は単なる歴史の逸話集ではなく、人間の複雑な心理や社会の深層を垣間見せる「人間記録」としての側面を持っており、その文学的価値の高さが、時代を超えて近代文学の創造の源泉となったのである。

第七章:結論―『翁草』が現代に問いかけるもの

本報告書では、神沢貞幹による随筆『翁草』を、戦国時代という視点から多角的に分析してきた。その編纂過程、内容の特色、同時代の類書との比較、そして後世への影響を検証することを通じて、本書の持つ重層的な価値を明らかにしてきた。

戦国史研究における『翁草』の適切な位置づけは、戦国時代の「事実」を直接的に知るための一次史料としてではなく、あくまで江戸時代における「戦国像」の形成過程を研究するための、極めて重要な二次史料としてである。そこに記録された逸話は、事実そのものではないかもしれないが、江戸時代の人々が過去をどのように記憶し、物語化したかという「歴史意識の事実」を雄弁に物語っている。また、今日では原本が失われてしまった他の文献の記述を断片的に伝えている可能性もあり、文献学的な価値も看過できない 1 。

私たちはまた、編纂者である神沢貞幹の驚くべき精神力にも敬意を表さなければならない。天明の大火という個人的にも社会的にも大きな災禍を乗り越え、80歳を超えてなお、膨大な知識と情報を後世に伝えようとした彼の不屈の精神と知への情熱は、現代における情報収集とアーカイブの思想にも通じる、普遍的な価値を持つ。

最後に、『翁草』は、私たちに歴史叙述の本質を問いかける。歴史とは、単なる過去の事実の無味乾燥な連なりではない。それは常に、後世に生きる人間によって発見され、解釈され、そして物語として再構成される営みである。『翁草』という、江戸中期の碩学が遺した壮大な知の迷宮を逍遥することを通じて、私たちは歴史と向き合う際の客観性と物語性の緊張関係について、改めて深く考察する機会を得ることができるのである。

引用文献

- 『翁草』について知りたい。 - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000137464&page=ref_view

- 翁草 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BF%81%E8%8D%89

- 2003年5月 - 熊本大学薬学部/今月の薬用植物 http://www.pharm.kumamoto-u.ac.jp/flower/H1505.html

- オキナグサ(翁草) - 草花と自然Blog https://pianix.exblog.jp/3390789/

- 翁草 の俳句 - 575筆まか勢 https://fudemaka57.exblog.jp/26850413/

- 神沢杜口 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%B2%A2%E6%9D%9C%E5%8F%A3

- 神沢貞幹(かんざわていかん)の「翁草」と五山送り火 https://kyototravel.info/okinagusa

- 常山紀談 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E5%B1%B1%E7%B4%80%E8%AB%87

- 蘭奢待 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E8%98%AD%E5%A5%A2%E5%BE%85

- 淀殿 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%80%E6%AE%BF

- 翁草 5巻(オキナグサ) / 其蜩翁撰. - 東京大学デジタルアーカイブポータル https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/assets/f946a646-c0ab-4e14-924b-25d79b195972

- 本能寺の変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E8%83%BD%E5%AF%BA%E3%81%AE%E5%A4%89

- ﹁ 大 坂 冬 ・ 夏 の 陣 ﹂ https://tachibana.repo.nii.ac.jp/record/328/files/joseirekishi_011_1-25.pdf

- 木綿藤吉 米五郎左 掛かれ柴田に 退き佐久間とは誰?意味とゆかりの地を解説 https://sengokushiseki.com/?p=9642

- 豊臣政権のロジスティクス【戦国ロジ其の5】 - LOGI-BIZ online https://online.logi-biz.com/9631/

- 豊国神社 - 飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ https://hida-center.jp/dia/database/%E8%B1%8A%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE/

- 千子村正 | 水玉 https://withoutathorn.com/drops/sengo/

- 父を討ち、信長の前に立ちはだかった!マムシの子・斎藤義龍の数奇な生涯に迫る https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/80404/

- 明智 十兵衛 光秀とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%98%8E%E6%99%BA+%E5%8D%81%E5%85%B5%E8%A1%9B+%E5%85%89%E7%A7%80

- 柳生宗矩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E7%94%9F%E5%AE%97%E7%9F%A9

- 【中上級者向け】戦国武将の逸話集を読むには《常山紀談、名将言行録、明良洪範…》 https://moriishi.com/entry/sengoku-itsuwashuu/

- 戦国武将逸話集 : 訳注『常山紀談』 - CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB0124131X

- 武辺咄聞書と『常山紀談』 - 甲南女子大学 https://www.konan-wu.ac.jp/~nichibun/kokubun/32/kikuchi1985.pdf

- 資料478 流人の話(『翁草』巻117「雑話」より) http://sybrma.sakura.ne.jp/478okinagusa.runin.html