老人雑話

『老人雑話』は、江戸初期の随筆。戦国乱世の記憶が泰平の世で再構成された様を映す。江村専斎の談話を伊藤坦庵が筆録し、武将の逸話を通し、近世の武士道徳と精神史を克明に描く。

『老人雑話』徹底解剖:戦国という時代の記憶と再構築

序論:記憶の回廊へ — 『老人雑話』への誘い

江戸時代初期に成立した一冊の随筆、『老人雑話』。本書は、朱子学者であった伊藤坦庵が、百歳の長寿を全うした師、江村専斎の談話を筆録したものである 1 。その頁をめくれば、豊臣秀吉の豪放な人柄、明智光秀の意外な一面、そして戦国の巷間に生きた人々の息遣いが、あたかも昨日のことのように蘇る。しかし、本書を単に戦国武将の興味深い逸話を集めた読み物として片付けることは、その本質を見誤ることに繋がるだろう。

本報告の目的は、『老人雑話』を、単なる逸話集としてではなく、戦国という激動の時代の「記憶」が、泰平の世にいかにして選別され、再構成され、そして語り継がれたかを解き明かす、いわば「記憶の考古学」的試みとして徹底的に分析することにある。本書は、二重の「濾過装置(フィルター)」を通して我々の眼前に差し出されている。一つは、永禄から寛文に至る百年を生きた語り手・江村専斎の個人的な体験と回想というフィルター。もう一つは、その談話を記録し、書物として編んだ筆録者・伊藤坦庵の、儒学者としての知的関心と道徳的価値観というフィルターである。

この二重の構造は、本書の記述が史実そのものとどのように異なり、また、それ故にいかなる独自の価値を持つのか、という中心的な問いを我々に投げかける。本報告では、書誌学的な基礎分析から始め、語り手と筆録者という二人の人物像を深く掘り下げ、彼らの生きた時代背景が本書に与えた影響を考察する。その上で、作中に描かれる戦国武将たちの具体的な逸話を分析し、そこに込められた意味を読み解いていく。最終的には、他の歴史史料との比較を通じて、『老人雑話』の史料的価値とその限界を明らかにし、近世日本の知識人たちが過去の乱世をどのように捉え、未来への教訓としていたのか、その精神史的意義に迫りたい。

第一部:『老人雑話』の誕生 — 二人の人物と時代の交差点

書物とは、その内容だけでなく、それが如何なる人物によって、どのような時代背景のもとに生み出されたかを知ることによって、初めてその深い意味が明らかになる。『老人雑話』も例外ではない。本章では、この稀有な逸話集が誕生するに至った背景を、書誌学的な側面、そして語り手と筆録者という二人の中心人物の分析を通じて、多角的に解明する。

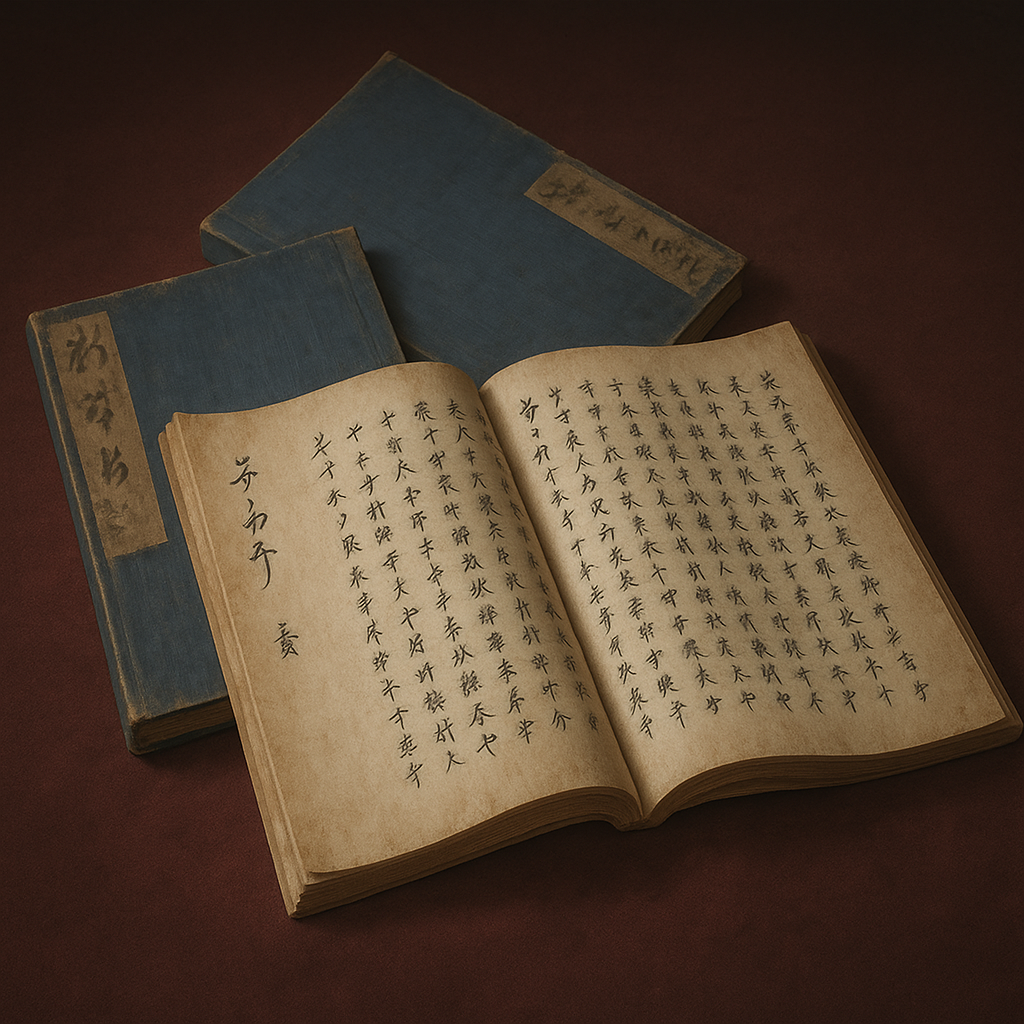

第一章:書誌学的概観 — 書物としての『老人雑話』

『老人雑話』を分析するにあたり、まずその書物としての物理的な来歴と形態を確定させることは、議論の揺るぎない土台を築く上で不可欠である。

基本情報の確定

本書の正式な書名は『老人雑話』(ろうじんざつわ)である 2 。ただし、伝来した写本の中には『老仁雑話』といった異なる表記が見られるものもあり、伝写の過程で字句の異同が生じたことが窺える 2 。

著者の関係は明確であり、談話の主、すなわち「述者」は医師であった江村専斎(諱は宗具)、そしてその話を聴き取り、書き記した「記者」は、専斎の門人であった儒学者の伊藤坦庵(諱は宗恕)である 1 。大正時代に出版された活字本の情報として、国民文庫刊行会が「編者」として記載されていることがあるが、これはあくまで近代における出版時の役割であり、本書の成立に関わったわけではない点に留意が必要である 4 。

成立年代については、専斎が亡くなる寛文四年(1664年)以前に、坦庵によって聞書がまとめられたと推定される。京都大学附属図書館が所蔵する谷村文庫本には、内容が「永禄8-寛文4年の聞書」であるとの注記があり、専斎の生涯にわたる見聞が記録されていることを示している 5 。

諸本の伝来と形態

『老人雑話』は、江戸時代に木版印刷によって大量に流通した「版本」としてではなく、手で書き写される「写本」の形で後世に伝えられた。この事実は、本書の受容のされ方を考える上で極めて重要である。国立国会図書館、内閣文庫、静嘉堂文庫、さらには京都大学や早稲田大学といった全国の主要な研究機関や文庫に、数多くの写本が所蔵されていることが確認されている 2 。

これらの写本の形態は一様ではない。「二巻一冊」や「二巻二冊」が一般的であるが、中には「六巻三冊」や「三冊」といった構成のものも存在し、伝写される過程で様々な形態が派生した可能性が考えられる 2 。特に注目すべきは、早稲田大学などが所蔵する写本に含まれる、宝永七年(1710年)の坂口郁(坂口法眼立益)による跋文の存在である 3 。これは、専斎の孫婿にあたる人物が本書を繕写した記録であり、この時期にはすでにある程度内容が固定化され、知識人の間で読み継がれていたことを物語っている。

このような伝播形態は、本書が公式な歴史書としてではなく、むしろ教訓や娯楽を含む一種の「私的な読み物」として、一部の知識人層の間で大切に扱われ、時間と労力をかけて書き写されていったことを強く示唆している。活字として広く公開されるまでは、武家や儒学者、あるいは裕福な町人といった、一定の教養を持つ人々が共有する「知る人ぞ知る」テキストであった可能性が高い。彼らが本書を珍重したのは、公式記録からはこぼれ落ちる人間味豊かな逸話や、処世の指針となるような教訓を見出し、私的な楽しみや学びの対象として高い価値を認めていたからに他ならない。この点において、『老人雑話』の伝来の歴史は、公的な「歴史」から、私的な「物語」や「教養」へと接続する、近世日本の知識文化の一断面を鮮やかに映し出していると言えるだろう。

近代における受容

写本として一部の層に読み継がれてきた『老人雑話』が、広く一般の読者の目に触れるようになるのは、近代に入ってからである。大正元年(1912年)、国民文庫刊行会が編纂した叢書『雑史集』の中に収録されたことで、初めて活字化された 4 。この叢書には、『三河物語』や『慶長見聞集』といった、同じく江戸時代初期に成立した歴史記録や随筆が含まれており、『老人雑話』もこれらの史料群と同列に扱われることで、近代的な歴史学の文脈の中に位置づけられることとなった 8 。

第二章:語り手・江村専斎 — 百年の生涯が見た戦国の残照と江戸の黎明

『老人雑話』の持つ比類なき価値は、その語り手である江村専斎の驚異的な生涯に深く根差している。彼は単なる伝聞の語り部ではなく、歴史そのものの目撃者であった。

驚異的な生涯

江村専斎は、永禄八年(1565年)に生を受け、寛文四年(1664年)に百歳という長寿を全うして世を去った 4 。この生没年は、彼がまさに歴史の転換点を生き抜いた証人であったことを物語っている。彼が生まれた永禄八年は、織田信長がまだ天下統一への道を歩み始めたばかりの時期であり、室町幕府の権威が失墜し、群雄が割拠する戦国乱世の真っ只中であった。

彼の生涯は、信長の台頭から本能寺の変、豊臣秀吉による天下統一、関ヶ原の戦い、そして大坂の陣を経て徳川幕府が盤石の体制を築き上げるまでの、日本史上最も劇的な時代を完全に内包している。専斎の談話は、後世の文献から得た知識ではなく、同時代を生きる中で見聞きし、体験した生々しい記憶に基づいている。この「時代の目撃者」としての視点こそが、『老人雑話』に他の追随を許さない臨場感と深みを与えているのである。

儒医としての経歴と人脈

専斎の職業は、儒学の素養を持つ医師、すなわち「儒医」であった 4 。彼は秦宗巴に師事し、当時医学界の主流であった曲直瀬道三流の医術を学んだとされる 10 。その経歴は単なる一介の町医者に留まらない。彼はまず、戦国末期を代表する猛将、肥後熊本藩主・加藤清正に仕え、清正の死後は京都に戻り、後には美作津山藩主・森忠政に賓師(ひんし)の礼をもって迎えられた 10 。

大名家に仕えたこの経験は、彼が武家社会の内情や、歴史の表舞台に立つ武将たちの素顔に直接触れる貴重な機会を得たことを意味する。例えば、彼がかつての主君である清正を「律儀であった人」と評しているのは 12 、間近でその人柄に接した者ならではの、具体的で説得力のある観察眼の表れである。

さらに、専斎は文化人としても一流の人物であった。和歌をこよなく愛し、当代随一の文化人であった細川幽斎や木下長嘯子といった人物たちと深い交流があった 4 。これにより、彼の見識は単なる武辺話や医学の知識に限定されず、幅広い教養に裏打ちされた、洗練されたものであったことがわかる。その名声はついに朝廷にも達し、晩年には後水尾上皇に長寿の秘訣を奏上し、その功績を称えられて鳩杖(はとのつえ)を下賜されるという最高の栄誉に浴した 1 。これは、彼の存在が当時いかに特別で尊敬すべきものとして社会に認識されていたかを示すエピソードである。

専斎の語りは、戦国乱世の当事者として経験した「体験的記憶」と、徳川の泰平の世が確立した人生の晩年に過去を穏やかに振り返る「回想的記憶」とが、複雑に混在している。彼が坦庵に昔語りをしたのは、すでに徳川の治世が安定期に入った時代である。人間が過去を追想する際には、現在の価値観や状況から無意識のうちに影響を受け、記憶を再構築する傾向がある。したがって、専斎が語る「戦国」は、100パーセント純粋な当時の記憶ではなく、江戸時代の平和と秩序という「現在」の視点から、「あの頃は激動の時代であったが、実に興味深いものであった」と意味づけられ、ある種の物語として再構成されている可能性が高い。彼の談話には、激動の時代を生き抜いたことへの自負と、確立された秩序の時代から過去を評価する、ある種の「後知恵」的な視点が織り込まれていることを、我々は常に念頭に置く必要があるだろう。

第三章:筆録者・伊藤坦庵 — 儒学者の眼差しと「記録」の意図

江村専斎という類稀な語り手の記憶は、伊藤坦庵という優れた筆録者を得て、初めて『老人雑話』という書物の形を取った。坦庵の存在なくして、我々が専斎の貴重な談話に触れることはできなかったであろう。

坦庵の人物像

伊藤坦庵は、元和九年(1623年)に生まれ、宝永五年(1708年)に没した人物である 3 。師である専斎が58歳の時に生まれており、両者の間には親子以上に大きな世代の隔たりがあった。この世代差は、戦国の動乱を実体験した者と、泰平の世に生まれ育った者との視点の違いとして、本書の性格に影響を与えている。

坦庵の経歴は興味深い。彼は当初、師の専斎や曲直瀬玄理のもとで医学を学んだが、後に儒学を志し、那波活所の門人となった 13 。この医師から儒学者への転身は、彼の知的好奇心の対象が、個人の身体の治癒から、社会全体の倫理や秩序の探求へと移行したことを示唆している。やがて彼はその学識を認められ、越前福井藩に儒官として仕えることとなる 14 。福井藩は江戸時代を通じて、学問、特に実践を重んじる儒学が盛んな土地柄であり、こうした藩の学風が坦庵の思想形成に少なからぬ影響を与えたことは想像に難くない 15 。

また、彼は同時代の高名な儒学者、伊藤仁斎とも親交があった 13 。仁斎は、幕府公認の学問であった朱子学を批判し、より原典に近い解釈を目指す古義学を提唱した革新的な思想家である 17 。一方で、坦庵自身は朱子学の徒であったと伝えられている [ユーザー提供情報]。このことは、坦庵が当時の儒学界における多様な知的潮流の中に身を置きながら、自らの学問的立場を確立していたことを示している。

筆録の動機と方法

坦庵が本書を筆録した第一の動機は、師である専斎の百年にわたる貴重な見聞を、後世に形として残したいという純粋な敬愛の念にあっただろう。序文には、本書を「古を追慕する」ための閑居の友として位置づける記述があり、その意図を物語っている 4 。

しかし、彼の作業は単なる機械的な速記ではなかったと考えるべきである。坦庵は一人の儒学者として、師の雑多な語りの中から、自身の知的関心や価値観に基づいて逸話を取捨選択し、構成・編集した可能性が極めて高い。特に朱子学は、物事の背後にある「理」を追求し、大義名分や人間の徳性を重視する学問である 19 。坦庵は、専斎の語る逸話の中に、人間や社会を律する道徳的・倫理的な教訓を見出し、それを読者に効果的に伝えるという明確な意図をもって筆録に臨んだと推測される。

すなわち、伊藤坦庵による筆録は、師の記憶を「保存」する行為であると同時に、戦国時代の混沌とした出来事を、儒教的な道徳律、特に朱子学的な大義名分論や人間類型論といった知的な枠組みに基づいて「秩序化」し、「解釈」し直すという知的作業であった。例えば、『老人雑話』の中で際立っている豊臣秀吉(磊落、驕り)と明智光秀(謹厚、慇G)の鮮やかな対比描写は、まさに儒教的な人間類型論の応用と見ることができる 20 。これは単なる性格の描写に留まらず、「君子」と「それに及ばざる者」の対比という道徳的評価が込められている可能性がある。

結論として、坦庵は専斎の膨大で雑多な語りの中から、自身の儒学的関心に合致する逸話、とりわけ人物の徳性や器量、あるいは治乱興亡の理を示すような話を慎重に選び出し、時にはその教訓的な意味合いがより際立つように表現を整えたのではないだろうか。この意味で、『老人雑話』は、戦国時代の生の記憶が、江戸初期の儒学という知的なレンズを通して濾過され、再編成された「二次的創造物」としての側面を色濃く持っていると言えるのである。

第二部:逸話の分析 — 戦国武将たちの実像と虚像

『老人雑話』の最大の魅力は、歴史の教科書が描くような定型的な人物像とは一味違う、生身の人間としての戦国武将たちの姿を垣間見せてくれる点にある。本章では、本書に収録された具体的な逸話を取り上げ、特に戦国時代を象徴する武将たちがどのように描かれているかを分析し、その人物像の独自性と、背景にある語り手や筆録者の意図を探る。

第四章:豊臣秀吉像の再検討 — 「磊落」なる天下人の光と影

『老人雑話』が描く豊臣秀吉像は、一言で言えば「磊落(らいらく)」という言葉に集約される。これは、型にはまらない自由闊達さと親しみやすさを持つ一方で、傲慢さや無遠慮さをも内包する、光と影の双方を映し出す絶妙な評価である。

対比される人物像

本書における秀吉像の最大の特徴は、明智光秀との鮮やかな対比によってその輪郭が描き出されている点にある。作中には、「筑前守(秀吉)は、信長の手の者(手に入った人物)の様にて、其上磊落の氣質なれは、人に對して辭常にをこれり(言葉が常に驕っていた)」という一節がある 20 。これは、秀吉が信長の寵臣であり、その性格が自由奔放であるがゆえに、しばしば言動に傲慢さが滲み出ていたと指摘するものである。この両義的な評価は、彼の成功の要因と、彼の政権が永続しなかった要因の両方を暗示しているかのようである。

具体的な逸話

本書には、この「磊落」な秀吉像を裏付ける具体的な逸話がいくつも収録されている。

- 立身出世譚: 秀吉がまだ微賤の身であった頃、仲間内で刀を盗まれた者がいた。人々は貧しい秀吉を疑ったが、彼は自ら城下の質屋をくまなく探し回り、ついに真犯人を見つけ出して信長の前に突き出した。信長はその機転と執念に感心し、初めて彼に僅かながらも禄を与えたという 4 。この逸話は、後の天下人となる片鱗を感じさせる、秀吉の非凡な才覚と行動力を示す物語として巧みに構成されている。

- 禁中での能: 天下人となった秀吉が、宮中で自ら能を演じた際の異様な姿も描かれている。彼は長柄の刀を腰に差し、虎の皮でできた大きな巾着をぶら下げたまま、他の役者が演じる能を舞台の橋掛かりの中ほどに立って見物したという 4 。これは、最高権力者としての威厳と、彼の出自や性格に由来する型破りな行動様式が同居している様を活写しており、読者に強烈な印象を与える。

- 迅速な行動力: 伊勢の蟹江城に籠る滝川一益を攻める際には、その知らせを聞くや、食事を摂るのももどかしくすぐに出陣し、道中の百姓に粥を炊かせたという逸話も記されている 4 。これは、彼の驚異的な決断力と臨機応変な対応力を示すものであり、彼が数々の戦で勝利を収めた理由の一端を物語っている。

これらの逸話から浮かび上がる秀吉像は、徳川の治世が安定した江戸初期という時代から見た、「前代の覇者」に対する複雑な評価を色濃く反映している。その圧倒的な行動力や才覚、そして一代で天下人にまで上り詰めた成功は、疑いようもなく認められている。しかし同時に、その性格の「驕り」や「磊落さ」を強調することで、彼の築いた豊臣政権がなぜ永続しなかったのか、その理由を暗に示唆しているようにも読める。歴史は常に勝者の視点から語られる。徳川幕府の支配が盤石となった時代において、前代の支配者である秀吉の功績を認めつつも、その人格的な欠点を指摘することは、結果として徳川政権の正統性を間接的に補強する役割を果たした可能性がある。本書の秀吉像は、単なる客観的な人物評というよりも、徳川の世の価値観から再評価された、ある種の政治的・道徳的な寓意を含んだキャラクターとして造形されていると解釈することも可能であろう。

第五章:明智光秀像の多面性 — 「謹厚」なる謀反人の内面

「本能寺の変」の首謀者として、歴史上「逆賊」の烙印を押された明智光秀。『老人雑話』は、この定型的なイメージに収まらない、多面的で人間味あふれる光秀像を提示している点で、極めて興味深い。

秀吉との対比

本書は、光秀を秀吉の対極にいる人物として描く。「明智は外様のやうにて、其上謹厚の人なれは、詞(言葉遣い)常に慇Gなり」 11 。この記述は、光秀が織田家の中では新参者(外様)でありながら、その人柄は思慮深く誠実(謹厚)で、物腰は常に丁寧(慇懃)であったと評価するものである。これは、一般的に流布している冷酷な謀反人というイメージとは大きく異なり、彼の内面に光を当てようとする視点が感じられる。特に「外様」という表現は、織田家中における光秀の疎外感や孤独を示唆し、彼が謀反に至った動機を、権力闘争だけでなく人間的な苦悩の中に求めようとする解釈の余地を生んでいる。

人間味あふれる言葉

本書は、光秀自身の言葉として、彼の為政者としての一面を伝える印象的な一節を記録している。「仏のうそは方便という。武士のうそは武略という。土民百姓はかわゆきことなり」 21 。前半は、武士としての現実主義的な側面を示すが、特に注目すべきは最後の「土民百姓はかわゆきことなり」という言葉である。ここには、領民を慈しむ統治者としての温かい眼差しが感じられ、彼の人物像に深みを与えている。

人間関係の記述

光秀の経歴に関する記述も興味深い。「明智(光秀)、始め(は)細川幽斎の臣なり」という一節は 22 、光秀がかつては細川家に仕える立場であったことを示している。この出自の上下関係は、本能寺の変の後、当代一流の文化人であり、旧主筋でもあった幽斎が光秀に味方しなかった理由の一つとして、後世しばしば解釈されることになる。

本能寺の変後の行動

信長を討った後の光秀の行動についても、示唆に富む記述がある。彼は京から撤退する途中、尼崎の寺に入って法体(ほったい)、すなわち僧侶の姿になったという 4 。本書はこれを「素衣白馬(そい はくば)の心なり」と解釈している。これは、主君を討ったことに対する悔恨の情や、世を欺くための計略であった可能性など、様々な解釈を呼び起こす謎めいた表現であり、光秀の複雑な心境を読者に想像させる。

『老人雑話』が提示する光秀像は、単なる「悪役」としてのレッテルを慎重に剥がし、彼の人物としての多面性や内面を描き出そうとする明確な意図が感じられる。徳川の世において、信長を討った光秀は、天下の秩序を乱した「逆賊」として断罪されるのが基本的な風潮であった。しかし、本書は彼の性格を「謹厚」と肯定的に描写し、民を思う言葉まで紹介している。これは、語り手の専斎が、同時代に生きた者として、公式見解とは異なる光秀の評判を生々しく記憶していた可能性を示している。また、筆録者の坦庵も、儒学者として人物の徳性に関心を持ち、単純な善悪二元論では割り切れない、深みのある人間像に強く惹かれたのかもしれない。このことから、『老人雑話』は、歴史の敗者である光秀に対する、紋切り型ではない、より人間的な理解を試みた、近世における「光秀再評価」の源流の一つとして位置づけることができるかもしれない。

第六章:織田信長と徳川家康 — 天下人の描写

『老人雑話』は、秀吉と光秀という対照的な二人を中心に物語が展開するが、戦国時代を語る上で欠かすことのできない他の二人の天下人、織田信長と徳川家康についても言及している。その描写は断片的ではあるが、本書の持つ時代認識を理解する上で重要な手がかりとなる。

織田信長

信長自身の人物像に関する直接的な評価は少ない。しかし、彼は秀吉や光秀の逸話の背景に、絶対的な権力者として常に存在している。例えば、美濃の斎藤道三とその子・義龍の親子争いの話 4 や、信長政権が「四人の手」、すなわち特定の重臣たちによって運営されていたという話 4 など、彼の治世下での出来事が語られることで、その時代の空気が伝えられる。信長は、他の登場人物たちの運命を左右する巨大な存在として描かれており、その圧倒的な存在感が、本能寺の変という事件の衝撃度を一層高める役割を果たしている。

徳川家康

一方、徳川家康の描写には、より明確な意図が感じられる。彼は、徳川幕府の創始者として、後の時代の価値観を反映した形で描かれている。

本書が語る家康像の第一の特徴は、その行動の迅速さである。秀吉が蟹江城攻めの際に食事もそこそこに駆けつけた逸話に続けて、家康もまた同じ戦況報告を入浴中に聞き、浴衣を羽織ったまま馬を飛び出させたという逸話が記されている 4 。この構成は偶然とは考えにくい。筆録者である坦庵が、秀吉に勝るとも劣らない英雄的な器量を家康が備えていたことを、読者に強く印象づけるための意図的な編集であった可能性が高い。

また、関ヶ原の戦いに至る緊迫した過程も描かれている。下野国小山にいた家康と諸将のもとに、石田三成が上方で挙兵したという知らせが届いた際、彼らが「大に震〔驚イ〕て云ふことあたはず」と、その衝撃の大きさを記している 4 。これは、天下分け目の大戦を前にした当事者たちの生々しい動揺を伝える貴重な記述である。

さらに、秀吉と家康の間の高度な政治的駆け引きについても触れられている。秀吉が家康を関東に移封した後、その押さえとして、関東への要衝である甲州に信頼の厚い加藤光泰を配置し、光泰が朝鮮で病死すると即座に浅野長政を後任に据えたという話は 4 、秀吉がいかに家康を警戒し、巧みな人事政策で封じ込めようとしていたかを物語っている。

これらの描写は、江戸時代を通じて形成されていく「家康神話」の潮流と軌を一にしている。江戸時代、徳川家康は幕府の祖「神君」として次第に神格化されていった。歴史物語や逸話集においても、家康を忍耐強く、思慮深く、そして最終的に天下を平定するにふさわしい理想的な君主として描く傾向が強まる。『老人雑話』における家康の描写は、秀吉と対等、あるいはそれ以上の器量を持つ人物として意図的に造形されている節があり、本書もまた、その「家康神話」の形成に寄与したテキストの一つと見なすことができるのである。

第三部:史料としての価値と限界

『老人雑話』に収められた逸話は、戦国時代の人物や出来事に対する我々の想像力を大いに掻き立てる。しかし、歴史研究の対象としてこれを扱う際には、その史料的性格を客観的に見極め、価値と限界を正確に理解する必要がある。

第七章:戦国時代研究における『老人雑話』の位置づけ

『老人雑話』を歴史史料として利用する上で、まずその性格を明確に定義しなければならない。

史料的性格の再確認

歴史史料は、その成立過程から一次史料と二次史料に大別される。『老人雑話』は、出来事を同時代に記録した『信長公記』のような「一次史料」ではない。これは、事件から数十年後、あるいはそれ以上経過した後に、一個人の記憶や伝聞に基づいて編纂された「二次的史料」である。

したがって、本書の記述を鵜呑みにし、合戦の具体的な日付や兵力、あるいは政策の正確な内容といった事実関係を確定するための根拠として用いることには、極めて慎重な態度が求められる。平凡社の『世界大百科事典』が「必ずしもすべてが真実とは言い難い」と指摘しているように 1 、記憶の曖昧さや、語り継がれる中での変容、さらには筆録者の意図的な編集が含まれている可能性を常に考慮しなければならない。

信頼性と限界

一方で、大正時代の活字本『雑史集』の緒言が、本書を「頗る憑拠とするに足る」と高く評価していることもまた事実である 4 。この一見矛盾した評価をどのように理解すればよいだろうか。

その鍵は、本書を「事実そのものの記録」としてではなく、「戦国時代から江戸初期にかけての人々が、特定の人物や出来事をどのように認識し、評価していたか、その評判や時代の空気感を伝える記録」として捉えることにある。例えば、先に分析した秀吉と光秀の対比的な人物評は、彼らの客観的な性格分析というよりも、当時の人々が彼らを「そのように見ていた」という事実を伝える、心性史の貴重な証言なのである。専斎が直接見聞きした大名家の内情や、巷間に流れた噂話は、公式な記録には決して残ることのない、生きた歴史の側面を我々に教えてくれる。

他の史料との比較

『老人雑話』の記述の独自性や、記憶による変容の度合いを客観的に測定するためには、『信長公記』のような信頼性の高い一次史料との比較検討が不可欠である。両者を突き合わせることで、事実関係の異同だけでなく、なぜそのような解釈の相違が生まれたのか、その背景にある時代の価値観や人々の心理を浮き彫りにすることができる。

以下の表は、主要人物に関する人物評を、『老人雑話』と一次史料(主に『信長公記』の記述に基づく一般的な理解)とで比較し、その差異について考察したものである。

表1:主要人物に関する人物評の比較

|

人物 |

評価項目 |

『老人雑話』における記述 |

一次史料などにおける一般的な記述 |

考察 |

|

豊臣秀吉 |

性格・言動 |

「磊落」「詞常に驕れり」 20 |

機知に富むが、信長への忠勤ぶりが強調される。 |

徳川の治世下で、前代の覇者の性格的欠点が、政権が短命であった理由として強調される傾向が見られる。 |

|

明智光秀 |

性格・言動 |

「謹厚」「詞常に慇懃なり」 20 |

有能な行政官僚としての側面が強い。信長から折檻を受ける場面なども記録されている。 |

謀反という結果から遡り、その動機を人間性や内面に求めようとする後代の解釈が反映されている可能性がある。 |

|

|

対民衆姿勢 |

「土民百姓はかわゆきことなり」 21 |

丹波統治などで善政を敷いた記録と符合する。 |

善政家としての評判が、象徴的な一つの言葉に集約され、逸話として語り継がれた可能性が考えられる。 |

この比較から明らかなように、『老人雑話』は事実をそのまま写し取った鏡ではなく、記憶と解釈というプリズムを通して過去を映し出す万華鏡のようなテクストである。この「ズレ」こそが、本書を史料として読み解く際の醍醐味であり、単なる事実の追認に終わらない、より深い歴史理解へと我々を導いてくれるのである。

第八章:近世逸話集の中の『老人雑話』 — 『常山紀談』との比較

『老人雑話』の歴史的意義をより明確にするためには、同じ江戸時代に成立した他の逸話集と比較し、その独自性を析出することが有効な手法となる。ここでは、武士の逸話集として最も著名なものの一つである、湯浅常山の『常山紀談』を比較対象として取り上げる。

逸話集というジャンル

江戸時代は、徳川幕府による支配が安定し、武士階級が戦闘者から行政官僚へとその役割を変化させていく時代であった。それに伴い、過去の戦国武将たちの言行録を編纂し、そこから武士としての理想的な生き方や処世の教訓を学ぶという気風が高まった。こうした中で、『老人雑話』や『常山紀談』のような逸話集が数多く編まれたのである 24 。両者は共に、戦国武将の逸話を通じて道徳や教訓を説くという点で、共通の目的を持っていた。

比較による独自性の析出

しかし、両者を詳細に比較すると、その成立背景や構成の違いから、明確な性格の差異が見て取れる。

- 成立時期と視点: 最大の違いは、その成立時期にある。『老人雑話』が、戦国の記憶がまだ生々しく残る江戸時代初期(寛文年間以前)に成立したのに対し、『常山紀談』の原型が成立したのは、それから約100年後の江戸時代中期(元文四年、1739年)である 24 。この時間の隔たりは、武将観や時代の捉え方に決定的な違いを生んでいる。『老人雑話』の語りは、専斎という一個人の体験や、同時代に流布していた評判に基づいているため、荒削りながらも臨場感に満ちている。一方、『常山紀談』の時代には、戦国時代はすでに遠い過去の「歴史」となっており、そこに登場する武将たちは、ある程度類型化され、教訓を示すためのモデルとして理想化される傾向が強い。

- 語り口と構成: 両書の構成も対照的である。『老人雑話』は、あくまで江村専斎という老人の「雑談」を、弟子である坦庵が筆録したものであり、話の展開は必ずしも体系的ではない。話題が飛躍することもあれば、個人的な感慨が差し挟まれることもある。この雑多さこそが、あたかも老人の昔話に直接耳を傾けているかのような親密な読書体験を生み出している。それに対し、『常山紀談』は、著者である湯浅常山が、様々な文献から逸話を集め、主題ごとに分類・編集した、より学術的な性格を持つ書物である 24 。そこには、個人の記憶の揺らぎは少なく、教訓として洗練された逸話が整然と並べられている。

この比較を通じて、『老人雑話』の持つ独自の価値が浮き彫りになる。江戸時代を通じて形成されていく「武士道」という理想的な武士のあり方や、類型化された戦国武将のイメージにとって、『老人雑話』に収められた逸話は、まさにその「原石」とも言うべき素材を提供したのである。後の『常山紀談』などで見られるような、体系的で洗練された武士道物語の、より素朴で生々しい源流として、『老人雑話』を位置づけることができるだろう。本書を読むことは、江戸時代の「武士道」や「戦国武将観」が、どのような生の記憶や評判を元にして構築されていったのか、その生成の現場に立ち会うような、刺激的な知的体験なのである。

結論:『老人雑話』が現代に語りかけるもの

本報告では、江戸初期の逸話集『老人雑話』について、書誌学的な基礎情報から、語り手と筆録者の人物像、具体的な逸話の内容分析、そして史料としての価値と限界に至るまで、多角的な視点から徹底的な調査と考察を行ってきた。

その結論として、『老人雑話』は単なる戦国武将の逸話の寄せ集めではない、という点を改めて強調したい。本書は、第一に、戦国乱世から徳川泰平の世まで百年の長寿を保った江村専斎の個人的な「記憶」。第二に、その記憶を儒学者としての知的好奇心と道徳観を通して濾過し、再構成した伊藤坦庵の「解釈」。そして第三に、徳川の治世という新たな秩序の中から過去を振り返る、江戸初期という時代の「価値観」。これら三重のフィルターを通して形作られた、戦国時代の「物語」なのである。

この多層的な構造ゆえに、本書が戦国時代の出来事の事実関係を正確に伝える史料としての価値は、限定的と言わざるを得ない。しかし、その限界こそが、本書の比類なき価値の源泉となっている。すなわち、『老人雑話』は、江戸初期の人々が、過ぎ去ったばかりの乱世をどのように捉え、その混沌とした出来事の中から何を学び取ろうとしていたのか、その精神の軌跡を克明に記録した「心性史」あるいは「文化史」の第一級史料なのである。

公式な歴史書が語る天下国家の動向や、合戦の勝敗といったマクロな歴史の影で、人々がどのような評判や噂話に一喜一憂し、為政者たちを評価していたのか。『老人雑話』は、そうした歴史の細部に宿る人間の息遣いを、三百数十年の時を超えて我々に生々しく伝えてくれる。歴史とは、決して不動の事実の集合体ではなく、時代ごとに人々の記憶と解釈によって絶えず再構築され続ける、流動的な物語である。そのことを教えてくれる『老人雑話』は、歴史をより豊かに、そしてより人間的に理解するための扉を開く、不朽の鍵として、現代の我々にもなお多くのことを語りかけているのである。

引用文献

- 老人雑話(ろうじんざつわ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%80%81%E4%BA%BA%E9%9B%91%E8%A9%B1-1217458

- 老人雑話 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100386250

- 老人雑話 / 江村専斉 [述] ; 伊藤宗恕 [記] - 早稲田大学 https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko20/bunko20_00439/index.html

- 老人雑話 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E8%80%81%E4%BA%BA%E9%9B%91%E8%A9%B1

- 老人雑話 - 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00012796

- 老人雑話 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/file/1208239.html

- 老人雑話 | 日本古典籍データセット https://codh.rois.ac.jp/pmjt/book/200019230/

- 雑史集 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001695302

- 慶長見聞集 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E6%85%B6%E9%95%B7%E8%A6%8B%E8%81%9E%E9%9B%86

- 江村専斎(えむらせんさい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B1%9F%E6%9D%91%E5%B0%82%E6%96%8E-1059129

- 江村専斎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%9D%91%E5%B0%82%E6%96%8E

- 加藤清正の名言・逸話22選 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/26

- 伊藤坦庵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E5%9D%A6%E5%BA%B5

- 伊藤坦庵(イトウタンアン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E5%9D%A6%E5%BA%B5-434858

- 中根雪江 - 福井市立郷土歴史博物館 https://www.history.museum.city.fukui.fukui.jp/gakko/for_students/bakumatsu/nakane.html

- 左 内 な や 由 利 を育てた 実践の儒学者、 吉 よ 田 東 と 篁 - 福井県 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/brandeigyou/brand/bakumatumeijihiwa_d/fil/fukui_bakumatsu_27.pdf

- 倫理 定期テスト対策【江戸時代~近現代の日本思想】儒学者、国学者について - ベネッセ教育情報 https://benesse.jp/kyouiku/teikitest/kou/social/ethics/k00491.html

- 伊藤仁斎 いとう じんさい - あきば伝統医学クリニック http://www.akibah.or.jp/smarts/index/44/

- 朱子学から考える儒教(儒教と教育 その2)―日本の教育のルーツを辿る(22) - こたえのない学校 https://kotaenonai.org/blog/satolog/11269/

- 茶の湯のコミュニケーション ― 言語よりも非言語 The Communication of Chanoyu - 宝塚大学 https://www.takara-univ.ac.jp/old/zoukei/academics/pdf/k_34_01.pdf

- 意外にちょいワル!?名将明智光秀の性格・人物像を読み解く - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/227

- 明智光秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E7%A7%80

- 細川幽斎とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E5%B9%BD%E6%96%8E

- 常山紀談 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E5%B1%B1%E7%B4%80%E8%AB%87

- 常山紀談/湯浅 常山, 森 銑三 - 岩波書店 https://www.iwanami.co.jp/book/b245812.html