聖書

戦国日本における聖書は、ザビエル献上から普及。唯一神思想は日本の多神教と衝突し、武士の忠義と殉教思想が葛藤。秀吉・家康は脅威とみなし禁教。隠れキリシタンは土着信仰と融合し信仰を継承。

戦国日本における「聖書」―物質・思想・権力―

序論:海の向こうから来た「書物」

はじめに

本報告書は、日本の戦国時代という激動の時代において、「聖書」という一つの書物が、いかにして多岐にわたる影響を及ぼしたかを、物質、思想、権力、そして文化的遺産という四つの側面から包括的かつ詳細に解明することを目的とする。議論の出発点となるのは、イエズス会宣教師フランシスコ・ザビエルが周防の大名、大内義隆に「皮で覆われた聖書」を献上したとされる逸話である。しかし、この「聖書」は、単なる一冊の宗教的テクストに留まるものではなかった。それは、16世紀日本の政治、社会、文化を根底から揺るがした、より広範で複合的な事象の象徴であった。

本報告書では、この「聖書」というレンズを通して、戦国日本が西洋世界と初めて本格的に対峙した際の知的・精神的格闘の軌跡を追う。それは、異文化の受容、変容、そして排斥の物語であり、グローバル化の第一波に洗われた近世日本の自己形成の物語そのものである。

16世紀ヨーロッパにおける聖書の状況

ザビエルが日本に到来した16世紀中葉のヨーロッパにおいて、聖書は知と権威の象徴として絶大な地位を占めていた。15世紀半ばのヨハネス・グーテンベルクによる活版印刷技術の発明は、聖書の生産と普及に革命をもたらした 1 。それまで一部の聖職者や貴族しか手にすることのできなかった聖書が、次第に広範な人々の手に届く可能性を開いたのである 3 。

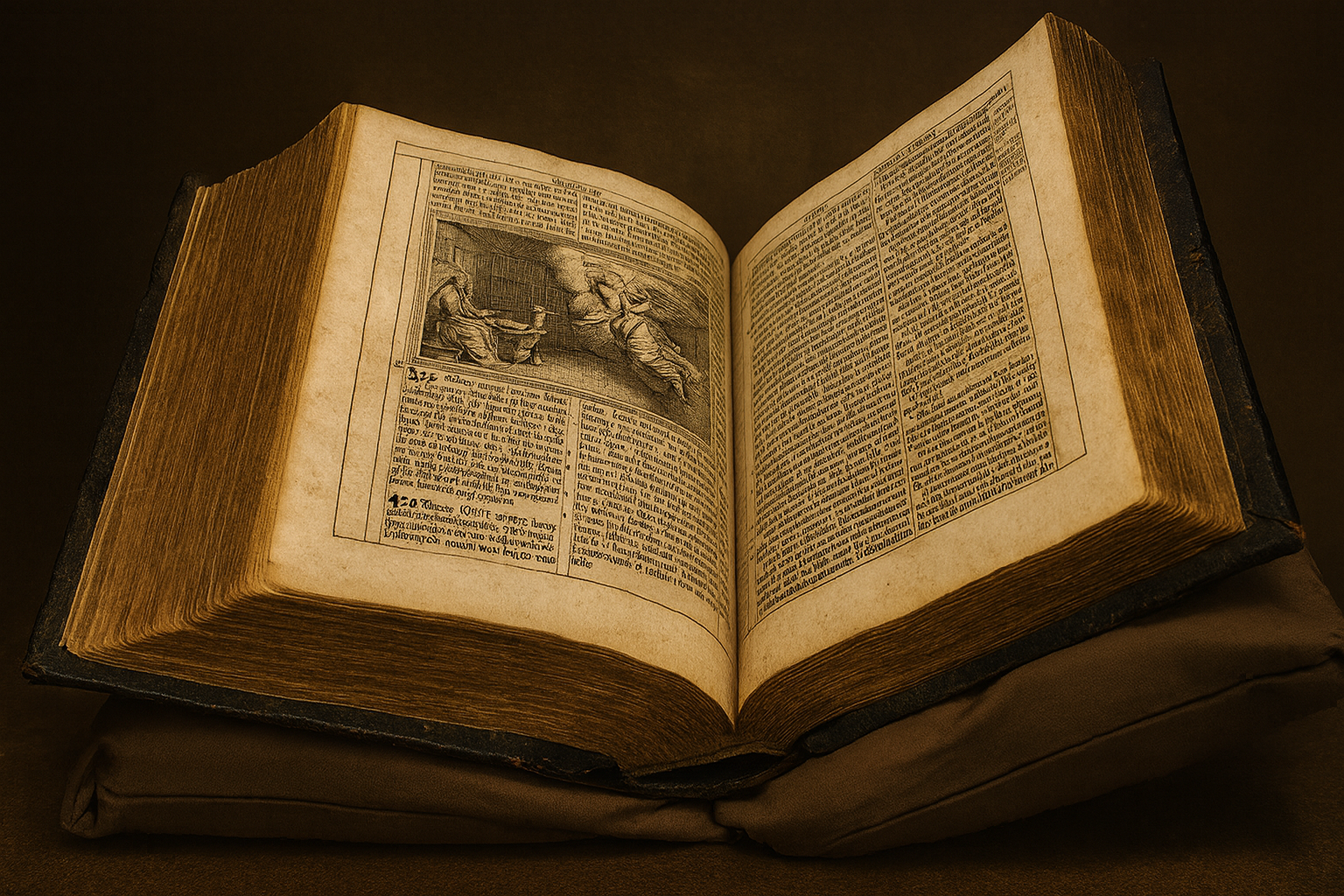

しかし、ザビエルの時代においても、印刷された聖書、特に豪華な装丁が施されたものは依然として高価な稀覯品であった。主流であったのは、ヒエロニムスが翻訳したラテン語の「ウルガタ」聖書であり、これがカトリック教会の公的なテクストとしての権威を保持していた 1 。1500年以前に印刷された揺籃期本(インキュナブラ)は、手書き写本の様式を色濃く受け継ぎ、美しい彩飾が施された美術工芸品としての価値も有していた 4 。

したがって、ザビエルが携えてきた「聖書」は、単なる教義の書ではなく、ヨーロッパの進んだ印刷技術、製本技術、そして芸術性の結晶であり、それ自体が西洋文明の優越性を示す強力なメディアであった。この背景を理解することは、戦国日本の権力者たちがこの「書物」にいかなる価値を見出したのかを考察する上で不可欠である。

本報告書の構成

本報告書は、以下の四部構成で戦国時代の「聖書」を多角的に解明する。

-

第一部:物質としての「聖書」―伝来と受容の黎明

物理的な「モノ」としての聖書が、どのように日本にもたらされ、その希少性と象徴性によっていかに受容されたかを探る。 -

第二部:思想としての「聖書」―日本社会への浸透と変容

書物の形を離れ、「教え」として広まった聖書の内容が、日本の思想、倫理、死生観、そして文化にどのような影響を与え、また、いかに変容していったかを分析する。 -

第三部:権力と対峙する「聖書」―政治的ダイナミズム

聖書の教えが戦国時代の政治権力とどのように関わり、利用され、そして最終的に脅威と見なされて排斥されていったのか、その力学を解明する。 -

第四部:知の攻防と遺産

聖書の教えが引き起こした知的・思想的な論争と、禁教下に潜伏しながらも生き続けたその文化的遺産を追う。

この構成を通じて、「聖書」という一つのキーワードから、戦国日本の社会、文化、政治の深層に迫ることを試みる。

第一部:物質としての「聖書」―伝来と受容の黎明

この部では、「聖書」を物理的なオブジェクトとして捉え、その伝来の経緯、象徴的な価値、そして日本における再現の試みを通じて、戦国時代におけるキリスト教受容の初期段階を考察する。当時の日本において、聖書はまずその内容よりも、西洋の高度な技術と文化を体現する「宝物」として認識された。この物質的側面が、思想的・政治的影響力の土台を築いたのである。

第一章:ザビエルが献上した「聖書」の実像

献上の経緯と政治的意図

1549年に鹿児島に上陸したフランシスコ・ザビエルは、当初、日本の最高権威である京の天皇および将軍・足利義輝に謁見し、全国での布教許可を得ようと試みた 6 。しかし、彼はこの試みに失敗する。その大きな理由の一つが、権力者への「献上品」を持参しなかったことであった 6 。この経験は、ザビエルに日本の権力構造と贈答文化の重要性を痛感させた。

この教訓を活かし、1551年に西国一の有力大名であった大内義隆に謁見する際、ザビエルは周到に献上品を準備した 7 。これらの献上品は、単なる友好の証ではなく、西洋文明の先進性を示し、布教という本来の目的を達成するための高度な外交ツールであった。そのリストには、当時の日本の人々が目にしたことのない驚異的な品々が含まれていた。望遠鏡、洋琴(クラヴィコードと推測される)、自鳴鐘(置時計)、ガラス製の水差しや鏡、眼鏡、そして「書籍」や絵画、小銃などである 8 。これらの品々は、大内氏の治める「西の京」山口の文化的好奇心を刺激し、その権威を高めるに十分なインパクトを持っていた。

「書籍」の正体と聖書の可能性

献上品リストの中で特に注目されるのが「書籍」である。複数の史料においてこの「書籍」が具体的に何であったかは明記されていないものの、これが豪華な装丁を施された「聖書」であった可能性は極めて高い 8 。ザビエル自身の書簡からも、彼が教義の正確な伝達を布教の根幹に据えていたことは明らかであり、その教えの源泉である聖書を最も重要な献上品の一つと考えていたことは想像に難くない 10 。

ユーザーが言及するように、この聖書は美しい革で装丁されていたと伝えられている。16世紀ヨーロッパの製本技術の粋を集めたであろうその書物は、神聖な教義の入れ物であると同時に、それ自体が美術工芸品としての価値を持つ「宝物」であった。金や彩飾が施されたページ、精緻な活字、堅牢な革表紙は、内容を理解する以前に、見る者を圧倒する威厳と神聖さを放っていたであろう。それは、大内義隆のような洗練された文化人にとって、計り知れない価値を持つものと映ったはずである。

ザビエルの戦略は、物質的な魅力と精神的な価値を巧みに結びつけることにあった。時計が「時」を、望遠鏡が「空間」を支配する西洋の知性を示すならば、聖書は「神の言葉」そのものを物質化した、究極の権威の象徴であった。この戦略は、物理的な「モノ」の価値が、その背後にある思想の価値を保証するという構造を持っていた。

大内義隆の反応と影響

ザビエルの狙いは的中した。大内義隆はこれらの献上品に大いに喜び、ザビエルに対して山口での布教を正式に許可した 7 。さらに、拠点として古い寺(大道寺)を提供し、これが日本初の常設の教会の一つとなった 7 。この手厚い保護の下、ザビエルはわずか2ヶ月で500人近くの信者を獲得するという驚異的な成功を収めた 7 。

この成功の要因は、義隆がキリスト教の教義そのものに深く帰依したというよりは、彼が南蛮文化の先進性と、それに付随する貿易の利益に強い関心を抱いたためと考えられる 13 。献上された聖書やその他の品々は、大内氏の文化的威信を高め、他の大名に対する優位性を示すための格好の材料となった。こうして、物理的な「聖書」は、その宗教的テクストとしての役割を果たす以前に、まず西洋文明の力を示すアイコンとして機能し、日本におけるキリスト教布教の扉を開く重要な鍵となったのである。

【表1】ザビエルが大内義隆に献上した品々とその象徴的意味

|

品目 |

技術的側面 |

象徴的意味 |

日本側へのインパクト |

典拠 |

|

望遠鏡 |

レンズ研磨技術、光学理論 |

遠方の世界を視る力、宇宙への知見 |

空間認識の拡大、軍事偵察への応用期待 |

8 |

|

洋琴(クラヴィコード) |

精密な機械構造、音楽理論 |

調和した音の世界、西洋の芸術性 |

新たな音楽文化への驚き、文化的威信 |

8 |

|

置時計(自鳴鐘) |

歯車機構、金属加工技術 |

時を正確に刻み、支配する力 |

時間概念の変革、権力者のステータス |

8 |

|

ガラス製品(水差し、鏡) |

高度なガラス製造技術 |

透明性と純粋性、自己を客観視する道具 |

奢侈品としての価値、新たな美意識 |

8 |

|

眼鏡 |

レンズ研磨技術 |

見えないものを見る力、知性の補助 |

老化による視力低下の克服、学問の奨励 |

8 |

|

書籍(聖書と推定) |

活版印刷、製本技術、革装丁 |

神の言葉の物質化、普遍的真理の存在 |

最高の知識と権威の象徴、異文化の思想体系 |

8 |

|

小銃 |

火薬技術、冶金技術 |

圧倒的な軍事力、戦争の様式の変革 |

戦国時代の軍事バランスへの直接的影響 |

8 |

第二章:グーテンベルクの遺産―キリシタン版と印刷技術

活版印刷機の到来

ザビエルの献上から約30年後、聖書とその教えの普及に新たな転機が訪れる。1582年にローマへ派遣された天正遣欧少年使節が、1590年の帰国に際してグーテンベルク式の活版印刷機を持ち帰ったのである 15 。これは、イエズス会の巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノの遠大な計画の一部であり、日本における布教活動をより組織的かつ効率的に進めるための画期的な手段であった。

この印刷機の導入により、それまで手書きの写本に頼らざるを得なかった教義書の作成が、飛躍的に迅速かつ正確になった。宣教師たちは、統一された内容の教材を大量に生産し、各地の信者や求道者に配布することが可能になった。これは、日本における知識伝達のあり方に革命をもたらす可能性を秘めており、口伝に頼りがちであった布教活動に、テクストに基づく安定した基盤を与えた。

キリシタン版の出版

持ち帰られた印刷機は、長崎、後に天草、そして再び長崎へと移され、イエズス会出版局(コレジヨ)によって数々の書物が出版された。これらは総称して「キリシタン版」または「天草版」と呼ばれ、日本の印刷史上、そしてキリシタン史上、極めて重要な文化遺産となっている 15 。

出版された書物は多岐にわたる。布教の最前線で用いられた『どちりな・きりしたん』(キリスト教要理)や『こんてむつす・むん地』(トマス・ア・ケンピスの『キリストに倣いて』の翻訳)のような宗教書のほか、日本人の教養層にアピールするための『伊曽保物語』(イソップ物語)や『平家物語』、さらには実用的な『羅葡日辞典』なども印刷された 15 。これらの出版活動は、キリスト教の教えを広めるだけでなく、西洋の文学や言語学を日本に紹介する役割も果たした。

聖書の抜粋と翻訳

注目すべきは、キリシタン版の中に、聖書全巻の完全な日本語訳は含まれていないという点である。これは、技術的な困難さや時間的な制約もあったであろうが、それ以上にイエズス会の「適応主義」的な布教戦略を反映している。彼らは、膨大で複雑な聖書全体を一度に提示するのではなく、日本の信者が理解しやすく、信仰生活に直結する部分を精選して提供することを選んだ。

その代表例が、キリシタン版の根幹をなす『どちりな・きりしたん』である 17 。この書物は、聖書そのものではないが、「聖書の教えのダイジェスト版」とも言うべき内容を含んでいる。例えば、旧約聖書からはモーセの「十戒」が「デウスの御おきて」として、新約聖書からはイエス・キリストが弟子たちに教えた「主の祈り」が「パアテル・ノステル」として、具体的な文言とともに紹介され、その意味が問答形式で丁寧に解説されている 19 。

このように、キリシタン版は、物理的な「聖書」そのものではなく、そのエッセンスを日本語というフィルターを通して再構成した「翻訳された聖書」であった。それは、異文化の思想を日本の文脈に適合させようとする宣教師たちの苦心と工夫の産物であり、聖書の教えが日本社会に浸透していく上での重要な媒介となったのである。しかし、この出版活動も、1612年頃からの徳川幕府による禁教政策の強化によって、終わりを告げることとなる 15 。

【表2】主要なキリシタン版とその内容概略

|

書名 |

原典/内容 |

聖書との関連 |

特徴と目的 |

典拠 |

|

どちりな・きりしたん |

カトリック教会公認の要理問答書 |

十戒、主の祈り、使徒信条、天地創造、キリストの生涯など、聖書の基本教義を抜粋・要約 |

問答形式による教義の平易な解説。信者の信仰生活の基礎を築くことを目的とする。 |

17 |

|

こんてむつす・むん地 |

トマス・ア・ケンピス著『キリストに倣いて』の翻訳 |

キリストの言行に倣う生き方を説き、福音書の精神を実践的に解説。 |

内面的な信仰を深め、世俗的な価値観を離れて神に仕えることを説く。霊的指導書。 |

16 |

|

ぎや・ど・ぺかどる |

ルイス・デ・グラナダ著『罪人の導き』の翻訳・抄訳 |

罪の悔い改めと神への献身を促す。聖書中の罪と赦しのテーマを詳述。 |

告解(ゆるしの秘跡)の準備や、道徳的な生活を送るための実践的な手引書。 |

|

|

妙貞問答 |

不干斎ハビアンによる日本人独自の著作 |

聖書の教え(天地創造、唯一神、最後の審判など)を論拠に、他宗教を批判。 |

仏教・神道・儒教を論破し、キリスト教の優位性を証明しようとする護教論。知識人層を対象とする。 |

18 |

|

平家物語、伊曽保物語、金句集 |

日本の古典文学、西洋の寓話集 |

直接的な関連は薄いが、キリスト教的価値観に沿った教訓や解釈が付されることがある。 |

日本の文化に親しみながら、間接的にキリスト教の倫理観や世界観を伝えるための文化的アプローチ。 |

15 |

第二部:思想としての「聖書」―日本社会への浸透と変容

聖書は、物理的な書物としての存在を超え、その「教え」が思想として戦国時代の日本社会に深く浸透していった。しかし、それは一方的な移植ではなく、日本の伝統的な思想や文化との間で激しい相互作用を引き起こす、ダイナミックなプロセスであった。この部では、聖書の教えが口伝や要理書を通じてどのように広まり、武士の倫理観や民衆の死生観に変革をもたらしたか、そして芸術や医療といった文化領域にいかなる影響を及ぼしたかを分析する。この過程で、聖書の教えは必然的に「翻訳」と「変容」を経験し、日本独自のキリシタン文化を形成していった。

第一章:「書物」なき聖書の教え―口伝と要理教育

口伝による布教

戦国時代、豪華な聖書は極めて希少であり、また識字率も限られていたため、聖書の教えは主に人々の「耳」を通して広まった。宣教師たちによる情熱的な説教や、彼らから教えを受けたロレンソ了斎のような日本人伝道師による分かりやすい口演が、布教の最前線を担った 23 。

彼らが語る物語は、当時の日本人にとって驚きと魅力に満ちていた。万物を創造した唯一全能の神、楽園を追われた最初の人類アダムとイヴ、ノアの洪水、そして人々の罪を贖うために人として生まれ、数々の奇跡を起こし、十字架にかけられて死に、三日後に復活した救い主イエス・キリストの生涯 25 。そして、世界の終わりに来るという「最後の審判」 26 。これらの壮大な物語は、戦乱に明け暮れ、死が日常であった人々の心に、新たな世界観と救済への希望、そして地獄への恐怖を強く植え付けた。特に、身分に関わらず誰もが神の子として救われる可能性があるという教えは、既存の封建的な社会秩序の中で生きていた人々にとって、大きな福音と聞こえたであろう。

『どちりな・きりしたん』による教義の体系化

口伝による布教を補完し、教えの正確性を担保するために作成されたのが、キリシタン版の要理書『どちりな・きりしたん』であった 17 。これは、師と弟子の問答形式をとり、キリスト教の基本的な教義を体系的に、かつ平易に解説することを目的としていた 18 。

この書物は、異文化の高度な宗教思想を日本に「翻訳」する上での宣教師たちの苦心と戦略を如実に示している。例えば、神を「デウス」、霊魂を「アニマ」、天国を「パライソ」といったように、核となる概念については原語(ポルトガル語やラテン語)の音をそのまま採用した 19 。これは、日本の既存の言葉ではその独自のニュアンスを表現しきれないと考えたためであり、教義の純粋性を保つための措置であった。

一方で、日本人が理解しやすいように、仏教的な語彙や概念を巧みに援用してもいる。「後生をたすかるまことのみち(来世で救われる真実の道)」といった表現は、明らかに日本の民衆に馴染み深い仏教的な来世観を意識したものである 19 。このように、『どちりな・きりしたん』は、外来の思想と土着の思想が出会うフロンティアであり、そこで行われた「翻訳」作業そのものが、日本におけるキリスト教の受容の形を決定づけていった。

十戒の日本的受容

『どちりな・きりしたん』の中でも、キリスト教の倫理の根幹をなす「十戒」は、「デウスの御おきての十箇条」として具体的に示されている 19 。その内容は、第一条「御一体のデウスを敬い尊び奉るべし」から第十条「他人の物をみだりに望むべからず」まで、神への義務と人としての道徳を網羅するものであった。

これらの戒律の中には、「父母に孝行すべし」のように、日本の社会で重視されていた儒教的な道徳観と高い親和性を持つものも含まれていた 27 。こうした共通点は、キリスト教の教えが比較的スムーズに受け入れられる一助となった。しかし、その一方で、「汝の神、主の名をみだりに唱えてはならない」や、何よりも「私のほかに神があってはならない」という唯一神の絶対性を説く教えは、八百万の神々や仏を同時に信仰することに違和感を持たない、日本の多神教的・習合的な宗教風土とは根本的に相容れないものであった。この思想的な断絶こそが、後にキリスト教が「邪法」として排斥される最大の要因の一つとなるのである。

第二章:倫理と死生観の変革

武士道との相克―高山右近の事例

聖書の教えは、特に武士階級の伝統的な価値観である「武士道」と深く関わる中で、深刻な葛藤と新たな倫理の模索を生んだ。その最も象徴的な事例が、キリシタン大名・高山右近である。

右近は、聖書に記された「己のごとく隣人を愛せよ」という教えを、領国経営において実践しようと努めたとされる 28 。しかし、彼が直面した最大の課題は、武士としての主君への「忠義」と、キリスト教徒としての神への「忠誠」が衝突する場面であった。主君である荒木村重が織田信長に謀反を起こした際、右近は究極の選択を迫られた。彼は最終的に信長に従う道を選んだが、その決断の過程では宣教師の助言を仰いでおり、彼の行動原理が聖書の教えに深く根差していたことを示唆している 28 。

さらに深刻なのが、死生観をめぐる対立である。武士道において、主君のために命を捨てることや、名誉を守るための「切腹」は美徳とされた。しかし、キリスト教では、人間の生命は神から与えられたものであり、自らそれを絶つこと(自殺)は重い罪とされる 28 。右近にとって、この二つの価値観は両立し得ないものであった。彼は、神への忠誠を最上位に置くことでこの矛盾を乗り越えようとした。すなわち、主君が神であると認識すれば、神の教えに背く切腹は「不忠」の極みとなる。豊臣秀吉によって信仰を捨てるか、大名の地位を捨てるかの選択を迫られた際に、彼が迷わず後者を選び、国外追放の運命を受け入れたのは、彼の信仰が武士としてのアイデンティティを、神への奉仕というより高次の次元で再定義した結果であった 28 。

「最後の審判」と「永遠の生命」

聖書がもたらした思想の中で、日本の伝統的な死生観に最も大きな衝撃を与えたのが、「最後の審判」という概念であった 30 。死後、すべての人間は、その生前の行いに応じてキリストによる裁きを受け、永遠の生命が与えられる者(天国)と、永遠の罰を受ける者(地獄)とに振り分けられるという教えである 31 。

これは、善行を積めば何度でも生まれ変わることができるとする仏教の「輪廻転生」の思想とは根本的に異なる。たった一度の人生が、永遠の運命を決定するという観念は、人々に現世の生き方をより真剣に問うよう迫るものであった。個人の「アニマ(霊魂)」が肉体の死後も存続し、その救済が個人の信仰と善行にかかっているという教えは、人々に新たな救済観をもたらした。しかし同時に、神を信じない者は救われないという排他的な側面は、先祖代々の信仰を重んじる人々にとっては受け入れがたいものであり、強い反発も生んだ 34 。

殉教思想の誕生

為政者による迫害が激化するにつれて、キリシタンの間で特異な思想が育まれていく。それが「殉教」である。信仰のために命を捧げることは、最大の罪である自殺とは異なり、キリストの受難に倣う最も崇高な信仰の証しであり、それによって天国での「永遠の生命」が約束されると信じられるようになった 35 。

この思想は、信者たちに火刑や斬首といった過酷な弾圧に耐え抜くための、驚異的な精神的支柱を与えた。彼らは死を敗北ではなく、天国への凱旋であり、勝利であると捉えたのである 36 。日本二十六聖人の殉教をはじめとする数々の殉教の記録は、彼らが喜んで死を受け入れていった様を伝えている。しかし、この死をも恐れぬ信仰のあり方は、為政者の目には、体制への究極の反逆行為と映り、さらなる弾圧を招くという悲劇的な悪循環を生み出すことにもなった 37 。高山右近もまた、マニラへの追放という「長い忍耐をいる殉教」の果てにその生涯を閉じたとされる 39 。

第三章:文化への影響―芸術、音楽、医療

聖画と南蛮美術

文字が読めない人々にも教義を視覚的に伝えるため、宣教師たちは聖画や聖像を布教の重要な道具として用いた。茨木市で発見された「マリア十五玄義図」は、聖母マリアの生涯における15の重要な場面を描いたもので、西洋の宗教画の図像が日本の画材(紙本著色)と技法で表現された、文化融合の貴重な作例である 40 。

こうした宗教美術の需要は、新たな芸術様式「南蛮美術」を生み出すきっかけとなった。宣教師たちは、日本の職人の高い技術力に着目し、京都の蒔絵師に聖書を置くための書見台や聖龕(せいがん)などを発注した 41 。黒漆に金粉で文様を描く日本の伝統工芸「蒔絵」と、キリストや聖母マリアといった西洋のモチーフが結びつき、独特の美しさを持つ工芸品が誕生した。これらは、聖書の教えが日本の美的感覚と融合した具体例と言える。

グレゴリオ聖歌と「オラショ」

ザビエルをはじめとする宣教師たちは、ミサや典礼の中でグレゴリオ聖歌を歌い、日本に初めて西洋音楽をもたらした 42 。府内(現在の大分市)の教会では、日本人少年たちによる聖歌隊が組織され、オルガンやクラヴォといった西洋楽器の演奏も行われた 45 。音楽は、荘厳な雰囲気で人々の心を惹きつけ、異教徒への宣教に大きな効果を発揮した 43 。

これらのラテン語の聖歌は、禁教期に入り、指導者である宣教師を失った潜伏キリシタンたちの間で口伝によって受け継がれる過程で、大きな変容を遂げた。ラテン語の歌詞は意味が分からないまま音として記憶され、その旋律は日本人が慣れ親しんだ五音音階(ヨナ抜き音階など)の影響を受けて、独特の節回しを持つ「オラショ(祈り)」へと変化していったのである 35 。長崎県の五島列島などに伝わる「歌オラショ」は、西洋のグレゴリオ聖歌が日本の風土の中で土着化した、世界にも類を見ない貴重な音楽遺産である 43 。

博愛精神と医療活動

聖書の教えの中でも、「病める者を癒し、貧しい者を助けよ」というキリストの博愛精神は、具体的な行動となって日本社会に影響を与えた。その中心人物が、ポルトガル人の医師であり、後にイエズス会修道士となったルイス・デ・アルメイダである 49 。

彼は1557年、大友宗麟の支援を受け、豊後府内に日本で最初の西洋式総合病院を設立した 50 。この病院では、身分や貧富の差なく、誰もが無償で治療を受けることができた。アルメイダは、当時日本ではほとんど行われていなかった外科手術を導入し、多くの人々の命を救った 53 。さらに、彼は私財を投じて育児院(乳児院)を開設し、雌牛を飼って孤児たちに牛乳を飲ませて育てたという逸話も残っている 51 。

こうした医療や福祉活動は、キリスト教の教えを実践する崇高な行為であると同時に、多くの人々を信仰に惹きつける極めて有効な布教戦略でもあった 55 。病を癒すという具体的な「奇跡」は、難解な教義よりも雄弁に神の愛を語り、キリスト教への信頼と帰依を促したのである。アルメイダの活動は、日本における西洋医学と社会福祉の礎を築いたものとして、高く評価されている。

第三部:権力と対峙する「聖書」―政治的ダイナミズム

聖書とその教えは、単なる思想や文化として受容されただけではなかった。それは戦国時代の政治力学の真っ只中に投げ込まれ、大名たちの野心や戦略と複雑に絡み合い、やがて天下人の統一事業と正面から対峙することになる。この部では、聖書の教えが政治権力にいかに利用され、そして最終的に国家の脅威と見なされて排斥されていったのか、そのダイナミックな過程を解明する。キリスト教の排斥は、単なる宗教弾圧ではなく、戦国乱世から近世統一国家へと移行する過程で、中央集権国家が自らのイデオロギー的正統性を確立するための、必然的な政治的プロセスであった。

第一章:大名たちの選択―信仰、実利、そして戦略

戦国時代、日本は統一された中央権力を欠き、各地の大名が覇を競う群雄割拠の状態にあった 57 。この政治的な分裂状態が、皮肉にもキリスト教が拡大するための温床となった。各大名は、自らの領国経営の方針に基づき、キリスト教を保護するか、拒絶するかを自由に決定できたのである。彼らの選択は、純粋な信仰心から、冷徹な政治的・経済的計算まで、実に多様であった。

織田信長の合理主義と宗教政策

天下統一に最も近づいた男、織田信長は、キリスト教に対して保護的な姿勢を示したことで知られる 58 。しかし、宣教師ルイス・フロイスの記録によれば、信長は神や仏の一切の崇拝を軽蔑し、霊魂の不滅なども信じない、徹底した合理主義者であった 30 。彼がキリスト教を保護したのは、信仰心からではなく、極めて政治的な計算に基づいていた。

第一に、当時強大な政治力・軍事力を有していた仏教勢力(特に比叡山延暦寺や石山本願寺)を牽制するための対抗馬として、キリスト教を利用した 59 。第二に、そしてより重要なのは、キリスト教の背後にある南蛮貿易の莫大な利益であった 60 。ポルトガル商人がもたらす鉄砲、火薬、硝石といった最新兵器は、信長の軍事的優位を決定づける上で不可欠であった 50 。信長は、布教を許可することで宣教師の歓心を買い、彼らを仲介役として南蛮貿易の利益を独占しようとしたのである。彼にとって聖書の教えは、あくまで実利を得るための手段に過ぎなかった。

大友宗麟の理想と挫折

九州の有力大名であった大友宗麟(義鎮)は、信長とは対照的に、より深くキリスト教の教えに傾倒していった人物である 50 。彼はフランシスコ・ザビエルと早くから接触し、領内での布教を許可した 13 。宗麟の保護の下、豊後府内は南蛮文化の一大中心地となり、日本初の総合病院や乳児院、神学校(コレジオ)などが設立された 49 。

宗麟の信仰は、ついに自ら洗礼を受け、「ドン・フランシスコ」という洗礼名を名乗るに至る 51 。彼の野心は、単なる領国経営に留まらず、日向国にキリスト教の教えに基づく理想郷(キリスト教王国)を建設するという壮大な計画へと発展した 61 。しかし、その実現のために行った神社仏閣の徹底的な破壊は、伝統的な価値観を持つ家臣団や領民の激しい反発を招いた 51 。家臣の離反を招き、軍の士気を低下させたこの急進的な政策は、宿敵・島津氏との耳川の戦いにおける大敗を招き、結果として九州の覇者であった大友家の没落を決定づける一因となったのである 51 。宗麟の事例は、聖書の教えが個人の理想と結びついた時、いかに強大なエネルギーを生むかと同時に、それが既存の社会秩序と衝突した際にいかに大きな悲劇をもたらすかを示している。

南蛮貿易と布教の不可分性

信長や宗麟をはじめ、多くの戦国大名がキリスト教を受け入れた背景には、信仰と利益が分かちがたく結びついた「パッケージ」としての南蛮貿易の存在があった。当時のポルトガルは、カトリックの布教を国策としており、イエズス会もまた、布教と貿易を一体のものとして推進していた 62 。ポルトガル船は、原則として布教を許可した大名の領地にのみ入港したため、大名たちが貿易の利益を得るためには、キリスト教の布教を認めざるを得なかったのである 64 。

イエズス会自身も、この構造を巧みに利用した。彼らはマカオを拠点とするポルトガル商人の生糸貿易(白糸貿易)に深く関与し、そこで得た莫大な利益を日本での布教活動の資金源としていた 66 。教会やセミナリヨの建設・維持、宣教師の生活費、さらには貧民救済や医療活動の費用も、この貿易利益によって賄われていた。このように、聖書の教えの広がりは、純粋な精神的魅力だけでなく、それを支える強固な経済基盤と、大名たちの経済的欲望によって加速された。この「信仰と利益の蜜月関係」こそが、戦国時代にキリスト教が驚異的なスピードで拡大した最大の要因であったと言えよう。

【表3】主要な戦国大名とキリスト教への対応比較

|

大名 |

対応 |

動機(推測) |

結果 |

典拠 |

|

織田信長 |

保護・利用 |

経済的利益(南蛮貿易)、軍事的利益(鉄砲)、仏教勢力への対抗、知的好奇心 |

布教の拡大、安土セミナリヨの設立 |

30 |

|

大友宗麟 |

信仰・理想国家建設 |

純粋な信仰、西洋文化への憧れ、領国の近代化、貿易利益 |

領内に南蛮文化が繁栄、病院・神学校の建設。しかし、急進的政策が家臣の反発を招き、大友家衰退の一因となる。 |

50 |

|

高山右近 |

殉教的信仰 |

純粋な信仰、神への絶対的忠誠 |

領地を全てキリシタン化。後に信仰のために大名の地位を捨て、国外追放される。 |

28 |

|

大村純忠 |

領地寄進 |

貿易港誘致、龍造寺氏への対抗、信仰 |

日本初のキリシタン大名となる。長崎をイエズス会に寄進し、南蛮貿易の拠点とする。 |

69 |

|

豊臣秀吉 |

容認から弾圧へ |

当初は信長の政策を継承。後に国家統一の障害と認識(神国思想との対立、奴隷貿易問題)。 |

バテレン追放令を発布。宣教師を追放し、キリスト教の拡大を抑制。 |

34 |

|

徳川家康 |

禁教の確立 |

貿易利益は重視するも、幕藩体制(身分制度)と教義の矛盾を危険視。オランダとの貿易路確保。 |

全国的な禁教令を発布。キリスト教を根絶し、鎖国体制を完成させる。 |

37 |

第二章:天下人の思想的転回―排斥への道

キリスト教と日本の権力者の蜜月関係は、長くは続かなかった。織田信長が本能寺の変で倒れ、豊臣秀吉が天下統一事業を推進する中で、キリスト教は次第に容認すべきパートナーから、排除すべき脅威へとその姿を変えていく。この転換は、単なる為政者の気まぐれではなく、統一国家を建設しようとする天下人の思想と、聖書が説く普遍的・排他的な思想との間に横たわる、根源的な対立の顕在化であった。

豊臣秀吉の警戒とバテレン追放令

当初、秀吉は信長の政策を継承し、キリスト教に対して融和的な態度をとっていた 72 。しかし、天正15年(1587年)、九州を平定するために博多に滞在した際、彼の思想は大きく転回する。彼は、キリシタン大名の領地で神社仏閣が破壊されている惨状や、多数の日本人が奴隷としてポルトガル船によって海外に売買されている事実を目の当たりにし、激怒したと伝えられている 34 。

この九州での経験が直接的な引き金となり、秀吉は同年に「バテレン(伴天連)追放令」を突如として発布した 72 。この法令は、宣教師の20日以内の国外退去を命じるものであったが、その条文には、秀吉のキリスト教に対する根本的な認識が示されている。彼は、日本は「神国」であると高らかに宣言し、キリスト教の教えを、日本の伝統的なあり方を破壊する「邪法」であると断じたのである 75 。これは、日本の中央権力が、初めてキリスト教をイデオロギー的な敵として公式に規定した瞬間であった。

思想的衝突の核心

秀吉の政策転換の背景には、奴隷貿易のような具体的な問題だけでなく、より深刻な思想的・世界観的な対立が存在した。

第一に、 唯一神と神国思想の対立 である。聖書が説く、天地万物の創造主であり、全人類が従うべき唯一絶対の神(デウス)という概念は、日本の伝統的な宗教観と根本的に相容れなかった。日本は、皇祖神である天照大神をはじめとする八百万の神々によって護られている特別な「神国」である、という思想が為政者の支配の正当性を支えていた 74 。外国の神を日本の神々の上に置くことは、この国体を根底から覆すものであった。

第二に、 神の権威と為政者の権威の対立 である。キリスト教徒は、領主や天下人の命令よりも、神の教え(そしてそれを代弁する宣教師の指導)を優先する。このことは、秀吉のような絶対的な支配を目指す者にとって、自らの権威を相対化する看過できない脅威であった 76 。キリシタン大名が領地を教会に寄進するような事態は、国家の統治権に対する明白な侵害と映った。

第三に、 キリスト教の排他性への反発 である。聖書の教えによれば、キリストを信じない者は救われず、地獄に落ちるとされる 34 。この排他的な救済観は、神道、仏教、儒教などが重層的に共存する日本の宗教文化の中で、強い違和感と反発を生んだ。特に、先祖崇拝を生活の基盤とする人々にとって、キリスト教徒でなかった自らの祖先が地獄にいると断じられることは、到底受け入れられるものではなかった。

これらの思想的対立は、秀吉に、キリスト教が単なる一つの宗教ではなく、日本の社会秩序と価値体系そのものを変質させる危険なイデオロギーであると確信させた。バテレン追放令は、この認識に基づく、統一国家の思想的防衛策であったと言える。

第三章:徳川幕府による禁教の完成

豊臣秀吉の死後、関ヶ原の戦いを経て天下の実権を握った徳川家康も、当初は南蛮貿易がもたらす経済的利益を重視し、キリスト教を黙認していた 78 。しかし、彼の治世下でキリシタンの数は爆発的に増加し、1606年には年間8000人もの人々が洗礼を受ける事態となった 73 。この状況に危機感を抱いた家康は、秀吉以上に体系的かつ徹底的な禁教政策へと舵を切る。

家康の政策と禁教令

慶長17年(1612年)、家康はまず幕府の直轄領に禁教令を発布し、翌年にはこれを全国に拡大した 37 。この政策の理論的支柱となったのが、臨済宗の僧侶であり家康の側近であった以心崇伝である。彼が起草した「排吉支丹文(伴天連追放文)」では、キリスト教が日本の「正宗」(神道・仏教・儒教)を惑わし、政治を乱し、善悪の区別を破壊する邪教であることが、儒教と仏教の論理を駆使して詳細に論じられた 79 。これにより、キリスト教の排斥は、単なる為政者の命令から、国家の思想的正統性に基づく公的な方針へと昇華された。

封建秩序との非両立性

徳川幕府が禁教を国是とした最大の理由は、聖書の教えが、幕府が築こうとしていた厳格な封建社会の秩序(幕藩体制)と根本的に両立しなかったからである。

聖書が説く「神の前の平等」という思想は、武士を頂点とする士農工商の身分制度を根底から否定するものであった 59 。教会では、大名も農民も同じ神の子として共に祈りを捧げる。このような共同体のあり方は、身分秩序の維持を絶対とする幕府にとって、極めて危険な思想と見なされた。また、キリシタンは将軍よりも神を上位に置くため、究極的には幕府の支配に従わない可能性がある 82 。

この状況下で、オランダの存在が幕府の決定に大きな影響を与えた。プロテスタント国であるオランダは、カトリック国であるポルトガルやスペインと異なり、貿易と布教を切り離すことを幕府に提案した 83 。布教を伴わない貿易が可能であると知った幕府は、もはや危険な思想を持ち込むポルトガル・スペインと関係を維持する必要性を感じなくなり、彼らを排除してオランダとのみ交易を行う「鎖国」体制へと突き進んでいくことになる 65 。

島原の乱とその影響

寛永14年(1637年)に勃発した島原の乱は、幕府にキリスト教の脅威を決定的に印象付けた大規模な一揆であった 84 。過酷な年貢の取り立てとキリシタン弾圧に耐えかねた島原・天草地方の農民たちが、天草四郎という少年を総大将に担いで蜂起したこの乱は、幕府の威信を揺るがす大事件となった。

幕府は十数万の大軍を投入してようやくこれを鎮圧したが、この事件はキリスト教信仰が強固な団結心を生み、為政者への武力抵抗にまで発展しうることを証明した。乱の鎮圧後、幕府はキリスト教の根絶を国家の最重要課題と位置づけ、弾圧を一層強化する。キリストやマリアの像を踏ませる「絵踏」や、全ての民衆に仏教寺院の檀家となることを義務付ける「宗門人別改帳(宗門改)」といった制度が全国的に導入され、信者の発見と棄教の強要が組織的に行われるようになった 82 。こうして、聖書の教えは公の場から完全に姿を消し、日本は二百年以上にわたる鎖国の時代へと入っていくのである。

【表4】キリスト教の教義と日本の伝統的宗教観の比較

|

項目 |

キリスト教(聖書)の教え |

日本の伝統的宗教観(神道・仏教・儒教) |

衝突点 |

|

神の概念 |

唯一絶対の創造主(デウス) |

八百万の神々、多様な仏、天、理 |

一神教 vs 多神教・汎神論。超越神 vs 内在神。 |

|

宇宙観・創造論 |

神による無からの天地創造 |

自然発生的、神々の生成、縁起 |

創造論 vs 生成論。世界に対する神の絶対的主権。 |

|

死生観・来世 |

最後の審判、天国と地獄、個人の魂の永遠性 |

輪廻転生、浄土往生、祖先神化 |

一回性の人生 vs 生まれ変わり。個人の救済 vs 家・血縁の連続性。 |

|

倫理観 |

原罪、十戒に基づく普遍的善悪 |

状況に応じた義、忠・孝・仁、穢れの観念 |

普遍的・絶対的倫理 vs 関係性・状況依存の道徳。 |

|

宗教と国家の関係 |

神の権威は地上の権威に優先する(「カエサルのものはカエサルに」) |

祭政一致、鎮護国家、神国思想 |

普遍的教会 vs 国家・共同体と一体化した宗教。 |

第四部:知の攻防と遺産

徳川幕府による禁教政策は、聖書の教えを公の場から追放したが、その影響を完全に消し去ることはできなかった。思想の世界では、キリスト教に対する知的反論が体系化され、日本の思想史に新たな一ページを刻んだ。一方、民衆レベルでは、聖書の教えは弾圧を逃れて地下に潜伏し、日本の伝統的な信仰と融合しながら、独自の形で生き永らびていった。この部では、聖書が引き起こした知の対決と、それが残した文化的融合の遺産を追うことで、戦国時代に蒔かれた種が近世日本でいかなる果実を結んだのかを考察する。

第一章:日本からの知的反論―排耶論の系譜

キリスト教という、体系的かつ排他的な外来思想の到来は、日本の知識人たちに、自らがよって立つ思想(儒教、仏教、神道)を再検討し、その正当性を論理的に弁証する必要性を突きつけた。こうして生まれたのが「排耶論(キリスト教批判論)」の流れである。

不干斎ハビアンの転向と『破提宇子』

排耶論の系譜において、最も特異かつ重要な位置を占めるのが、不干斎ハビアン(沢野忠庵)である。彼はもともと禅僧であったが、キリスト教に改宗してイエズス会に入会し、日本人修道士(イルマン)として活躍した人物である 21 。彼はその深い学識を活かし、慶長10年(1605年)には、仏教や儒教を論破してキリスト教の優位性を説く護教論書『妙貞問答』を著した 18 。

しかし、そのハビアンが後年、イエズス会を脱会し、棄教する。そして元和6年(1620年)、彼はかつて自らが弁護したキリスト教を、今度は徹底的に批判する書『破提宇子』(はでうす)を執筆した 85 。『破提宇子』は、キリスト教の神を「提宇子(デウス)」と音写し、それを「破る」という強烈な題名を持つ。その最大の特徴は、外部からの批判ではなく、教義を熟知した元信者による内部からの論理的批判である点にある 86 。ハビアンは、かつて『妙貞問答』で展開した論理を逆転させ、天地創造主たるデウスの存在証明が論理的に不可能であることや、キリストの神性、原罪といった教義の不合理性を鋭く指摘した 86 。これは、日本人による最初の体系的なキリスト教批判書として、後の排耶論に絶大な影響を与えた。

儒学者による批判―林羅山の『排耶蘇』

幕府の思想的支柱であった儒学の立場からも、キリスト教への批判が展開された。その中心人物が、徳川家康に仕えた朱子学者、林羅山である 88 。羅山はハビアンと直接対論した経験も持つとされ、その問答を記録したとされるのが『排耶蘇』である(ただし、この書の成立年代や信憑性については議論がある) 88 。

羅山の批判の核心は、キリスト教の教えが儒教的な社会秩序と相容れないという点にあった。彼にとって、世界の根源は人格的な創造主「デウス」ではなく、万物を生成する普遍的な原理である「理」や「天」であった 27 。デウスという唯一絶対の存在を立てることは、この自然の理法を無視するものであり、また、君臣・父子といった人間社会の基本的な秩序(五倫)を乱すものとされた。羅山にとって、キリスト教は宇宙の真理にも社会の道理にも反する「邪説」だったのである。

仏教者からの反論

仏教界からも、当然ながらキリスト教への強い反発が起こった。宣教師たちは、日本の仏僧を堕落していると批判し、仏教の教え、特に輪廻転生や因果応報の思想を迷信として退けた。これに対し、仏僧たちはキリスト教を「邪法」と呼び、その教義を論駁しようと試みた。各地で宣教師と仏僧との「宗論」(宗教討論)が度々行われたことが、フロイスの『日本史』などに記録されている 24 。

仏教者たちの批判の多くは、キリスト教の排他性や、来世観の相違に向けられた。特に、死後の世界が天国か地獄の二つしかなく、輪廻による救済の可能性を否定する教えは、仏教の根幹を揺るがすものであった 89 。また、キリスト教が「天主」という絶対的な存在を立てるのに対し、禅宗などは万物の根源を「虚空」や「大道」といった非人格的なものに求めるなど、世界観の根本的な相違が、両者の対立をより深刻なものにした 89 。

第二章:潜伏する「聖書」―隠れキリシタンの信仰

公的な場での知的論争とは別に、民衆の間では、聖書の教えは形を変えて生き延びていた。禁教令によって宣教師は追放され、聖書や聖具は没収・破壊された 80 。信者たちは棄教を迫られ、表向きは仏教徒として振る舞いながら、密かに信仰を守り続ける「潜伏キリシタン」となった 90 。

禁教下の信仰継承

指導者も書物も失った潜伏キリシタンたちは、独自の信仰継承システムを築き上げた。共同体の中では「帳方(ちょうかた)」や「水方(みずかた)」といった役職が定められ、彼らが洗礼(授け)の儀式を執り行い、教えを口伝で伝えていった 47 。

その教えの中心となったのが、ラテン語やポルトガル語の祈りの文句を暗唱した「オラショ」である 47 。意味も分からないまま音として受け継がれたオラショは、長い年月を経て訛化し、元の聖歌とは似ても似つかぬものへと変化していった。また、聖書の物語も、口伝えの昔話や秘伝の書物の形で継承された 91 。これらの書物は信者の間で密かに書き写され、信仰の核として大切に守られた。

『天地始之事』に見る聖書の変容

潜伏キリシタンに伝わった『天地始之事』は、聖書の教えが日本の土壌でいかに大胆に変容したかを示す、象徴的なテクストである 92 。この物語は、旧約聖書の「創世記」に相当する内容を持つが、そのディテールは驚くべき混淆(シンクレティズム)を示している 93 。

例えば、冒頭で創造主「でうす」は「天地の主人」であると同時に「日天の事でもある」とされ、太陽信仰と結びつけられている。また、デウスは仏教の宇宙観である「十二天」を創り、その配下には「あんじょ(天使)」がいるとされる。堕天使の名は「じゅすへる(ルシファー)」と正しく伝えられているが、アダムとイヴの創造物語にはラテン語の曜日名が混入するなど、内容は極めて雑多である 93 。これは、断片的に伝えられた聖書の知識が、既存の仏教的・神道的な世界観や、民俗的な物語の枠組みの中に取り込まれ、全く新しい日本独自の創世神話として再構築されたことを示している。

神仏との習合(シンクレティズム)

弾圧を逃れるため、潜伏キリシタンは表向き仏教徒や神社の氏子として振る舞うことを余儀なくされた。この二重生活の中で、彼らの信仰は日本の伝統宗教と深く融合していった。その最も有名な例が、「マリア観音」である 40 。彼らは、慈悲深い母性の象徴である聖母マリアへの祈りを、仏教の慈母観音像に重ね合わせ、幕府の役人の目を欺きながら密かに崇拝した。

彼らのオラショの中には、仏教の真言や神道の祝詞に似た響きを持つものが生まれ、儀礼の中には祖先崇拝の要素が取り入れられた 94 。彼らの信仰対象は、デウスやイエス、マリアだけでなく、殉教した先祖や地域の神仏にまで広がっていった。こうして形成された潜伏キリシタンの信仰は、もはや純粋なカトリックとは異なり、キリスト教、仏教、神道、そして民俗信仰が複雑に絡み合った、重層的でハイブリッドな宗教文化となっていたのである 47 。聖書の教えは、日本の豊かな宗教的土壌の中で、元の形を留めないほどに変容しながらも、確かに生き続けていた。

結論:戦国史における「聖書」の再評価

本報告書を通じて明らかになったように、戦国時代における「聖書」は、ザビエルが大内義隆に献上した一冊の書物という単一の史実から出発し、物質、思想、権力、文化の各領域に広がる、巨大で多層的な影響のネットワークの中心に位置していた。それは、単なる宗教テクストであることを遥かに超え、戦国日本の歴史的展開を理解するための不可欠な鍵である。

物質として の聖書は、その豪華な装丁と希少性によって、西洋の高度な技術と文明の象徴として機能した。時計や望遠鏡といった驚異の品々と共に提示された「聖書」は、その内容が理解される以前に、まず大名たちの好奇心と功利心を刺激し、布教の扉を開くための強力な外交ツールとなった。天正遣欧少年使節が持ち帰った活版印刷機は、この「知」を再現し、普及させる技術として、キリスト教思想の定着に貢献した。

思想として の聖書の教えは、日本の伝統的な価値観に根源的な問いを突きつけた。唯一絶対神の概念は多神教的な世界観と衝突し、「最後の審判」と「永遠の生命」は輪廻転生に基づく死生観を揺るがした。高山右近の生涯が示すように、武士道における「忠義」と神への「忠誠」は深刻な葛藤を生み、新たな倫理の模索を促した。この思想は、芸術、音楽、医療といった文化の領域にも浸透し、南蛮美術やオラショ、博愛精神に基づく病院設立など、日本文化との創造的な融合(ハイブリッド)を生み出した。

権力と対峙する存在として の聖書は、戦国時代の政治力学の中で、その役割を劇的に変化させた。当初は、貿易の利益と結びつき、大名たちにとって魅力的な「富の源泉」であった。しかし、豊臣秀吉による天下統一事業が進展するにつれ、その教えは日本の「神国」思想や為政者の絶対的権威と相容れない「危険思想」と見なされるようになる。徳川幕府は、この思想が封建的な身分秩序を破壊するものであると断じ、国家の安定を揺るがす脅威として、徹底的な禁教政策と鎖国体制を完成させた。キリスト教の排斥は、単なる宗教弾圧ではなく、近世統一国家が自らのイデオロギー的正統性を確立するための、必然的な政治的帰結であった。

そして、 知の攻防と遺産として の聖書は、日本の思想界に知的対決を促し、「排耶論」という新たな言説を生み出した。同時に、弾圧を逃れた民衆の間では、その教えは土着の信仰と融合し、「隠れキリシタン」という世界にも類を見ない独自の宗教文化を形成した。聖書の物語は変容し、祈りは形を変えながらも、その信仰の灯は二百数十年の長きにわたって密かに受け継がれた。

総じて、聖書との遭遇は、日本が初めて西洋世界と本格的に向き合った、知的かつ精神的な一大格闘の記録である。その受容、変容、そして排斥に至るプロセスは、異文化接触における翻訳、摩擦、融合という普遍的なテーマを内包している。戦国時代という時代を深く理解する上で、「聖書」という視座は、単なる宗教史の一コマに留まらない。それは、社会全体のダイナミズム、価値観の衝突、そして新たな国家アイデンティティの形成過程を解き明かすための、極めて重要な光を投げかけるものなのである。

引用文献

- グーテンベルク聖書 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF%E8%81%96%E6%9B%B8

- その5 刷る|刻む・写す・摺る・刷る -文字の歴史と印刷文化 - 放送大学附属図書館 https://lib.ouj.ac.jp/gallery/insatsu/insatsu5.html

- 聖なる書物を読むということ | 立教大学文学部 / 大学院文学研究科 公式サイト https://arts.rikkyo.ac.jp/feature/talkshow/l7hqge0000000rp3.html

- 第一章 インキュナブラとは何か https://www.ndl.go.jp/incunabula/chapter1/index.html

- インキュナブラ小辞典 https://www.ndl.go.jp/incunabula/glossary/index.html

- フランシスコ・ザビエル - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%AB

- フランシスコ・ザビエルとイエズス会/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97014/

- 大内義隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E9%9A%86

- 日本最初の眼鏡は大内義隆がかけた? https://ouchi-culture.com/discover/discover-256/

- ザビエル新書簡集全7巻 – 日本関係欧文史料の世界 https://kutsukake.nichibun.ac.jp/obunsiryo/book/000201582/

- ザビエル書簡集 全4巻 – 日本関係欧文史料の世界 https://kutsukake.nichibun.ac.jp/obunsiryo/book/000874677/

- 大内義隆の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97911/

- 九州に覇を唱えたキリシタン大名・大友宗麟の真実 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/6766

- 4.大内文化の夕暮れに - Laudate | 日本キリシタン物語 https://www.pauline.or.jp/kirishitanstory/kirishitanstory04.php

- 天正遣欧少年使節団が持ち帰った〈グーテンベルグ印刷機〉 http://hougen.amakusan.jp/pdf/guuten.pdf

- こんてむつすむん地 (重要文化財) - 天理図書館 https://www.tcl.gr.jp/wp-content/uploads/meihin013.pdf

- 現代語訳 どちりな きりしたん - 千年の日本語を読む【言の葉庵】能文社 http://nobunsha.jp/book/post_218.html

- 千原英喜『どちりなきりしたん』 https://www.collegium.or.jp/~take/christi/dochirina.html

- 『どちりな きりしたん』におけるキリシタンの救済観の継承 https://n-junshin.repo.nii.ac.jp/record/247/files/%E4%BA%BA%E9%96%93%E6%96%87%E5%8C%96%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%AC%AC19%E5%8F%B7_%E5%85%90%E5%B3%B6%E5%BA%B7%E5%AD%90.pdf

- キリシタン版|日本大百科全書・世界大百科事典・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1998

- 妙貞問答(ミョウテイモンドウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A6%99%E8%B2%9E%E5%95%8F%E7%AD%94-139786

- 妙貞問答とその周辺 - 益楽男グリークラブ https://masuraoglee.web.fc2.com/column/column014_3.html

- 聖書メッセージ44|高山右近(1552~1615)―時代に抗して生きるキリシタン | 大津キリスト集会 https://bible02.com/bible_message/message44/

- キリシタン時代のイエズス会宣教師が 記述した日本の宗教 https://u-sacred-heart.repo.nii.ac.jp/record/1891/files/ron112-ogawa_260-215.pdf

- 2018/2/11 1 1.前提的知識 キリシタン史の時代区分 https://emily-warren-b4bw.squarespace.com/s/USC-5rx4.pdf

- キリシタン大名・高山右近の一生 http://ktymtskz.my.coocan.jp/S/bunka/takayama.htm

- 近世初期におけるキリシタンと伝統思想 https://ajih.jp/backnumber/pdf/21_01_04.pdf

- 武士道の忠義を守った日本のヨブ、高山右近 | ブラタカタ・・・通訳 ... https://ameblo.jp/guideshiken/entry-12733129430.html

- 【髙山右近の信仰に学ぶ】 https://takayama-ukon.sakura.ne.jp/pdf/booklet/2011-06-14-kouensyuu.pdf

- 織田信長は本当に「無神論者」だったのか?比叡山を焼き討ち本願寺と戦った男の真実 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/115971/

- 【作品解説】ミケランジェロ「最後の審判」 - アートペディア https://www.artpedia.asia/the-last-judgment/

- 最後の審判 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%AF%A9%E5%88%A4

- 玉川大学教育博物館 > 館蔵資料の紹介 > 2024年 > 最後の審判 https://www.tamagawa.ac.jp/museum/archive/2024/380.html

- 宗教勢力を飼い慣らすにはどうすべきか…信長や秀吉が手を焼いた懸案を、あっさり解決した家康のアイデア だから日本人は「うちは 宗」と言うようになった (3ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/75109?page=3

- Vol.11-1 どちりな研究会まとめ - 益楽男グリークラブ https://masuraoglee.web.fc2.com/column/column011_1.html

- 殉教(二十六聖人) - 長崎エルサレム教会 https://nagasakich.jp/jyunkyou/junkyo-26seijin.htm

- キリシタン史 江戸初期の大迫害 https://www.collegium.or.jp/~take/christi/rekisi3.html

- 殉教者を顕彰することの今日的意義とその問題点 https://doshisha.repo.nii.ac.jp/record/24020/files/050007000003.pdf

- Laudate | 高山右近列福 - 女子パウロ会 https://www.pauline.or.jp/ukon/

- 「マリア十五玄義図」について - 京都大学総合博物館 https://www.museum.kyoto-u.ac.jp/collection/museumF/news/no21/aboutMaria.html

- 南蛮漆器物語(なんばんしっきものがたり) - 博物館ディクショナリー- 京都国立博物館 - Kyoto National Museum https://www.kyohaku.go.jp/jp/learn/home/dictio/shikki/nanban/

- クラシック音楽の歴史 #002「バチカンの枢機卿もその存在に驚いた長崎のオラショとグレゴリオ聖歌の関係」 - note https://note.com/nagoyaclassicca/n/nbcfad1769870

- キリシタン時代の日本の音楽と西洋音楽の出会い - 西南女学院大学学術機関リポジトリ https://seinan-jo.repo.nii.ac.jp/record/36/files/Vol.20kanaya.pdf

- 箏曲「六段」がグレゴリオ聖歌? - じゃぽブログ https://japojp.hateblo.jp/entry/20111221/1324452872

- キリシタンが歌った六つの聖母マリア讃歌について|髙田重孝 - note https://note.com/shigetaka_takada/n/n5afb06ccef60

- 日本に初めてキリスト教を伝えた宣教師 https://www.qsr.mlit.go.jp/suishin/story2019/04_7.html

- 長崎県生月島におけるかくれキリシタンの「唄おらしょ」 https://kanagawa-u.repo.nii.ac.jp/record/8251/files/11-17%20%E6%9C%AC%E6%96%87.pdf

- キリシタン音楽入門 - 日本キリスト教団出版局 https://bp-uccj.jp/smp/book/b551628.html

- 語りと音楽でつづる宣教医 アルメイダ〜西洋医術の伝来 https://emo.or.jp/wp-content/uploads/2025/04/anthonello_lecture_2.pdf

- 「大友宗麟(義鎮)」九州にキリスト教王国建設を目指した男! - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/795

- 逸話とゆかりの城で知る! 戦国武将 第7回【大友義鎮(宗麟)】6カ国の太守はキリスト教国家建国を夢見た!? https://shirobito.jp/article/1437

- アルメイダの歴史 https://www.almeida-hospital.com/almeida-history.html

- ルイス・デ・アルメイダ-大分が誇る偉人 https://contest.japias.jp/tqj16/160100/ruisdearumeida.html

- ルイス・デ・アルメイダ - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%80

- 修道士として人々の心 - も癒した。貿易で莫大な富を得なが らも、すべてを投げ打って、日本に おける布教と福祉の道を選んだア ルメイダは、天草でその生涯を閉じた。 https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F8427713&contentNo=13

- 近代医学史関係資料「医学は長崎から」|ルイス・デ・アルメイダ - 長崎大学附属図書館 https://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/siryo-search/ecolle/igakushi/contents/01_almeida.html

- Christianity and the daimyo (Chapter 7) - The Cambridge History of Japan https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-of-japan/christianity-and-the-daimyo/0F552561428FD4A7A75075EC42C6D5BC

- 織田信長は、なぜキリスト教を保護したの https://kids.gakken.co.jp/box/syakai/06/pdf/B026109050.pdf

- A Thread In Japanâ•Žs History: The Historical Journey Of Japanese Christianity to the Brink of Modern Japan - Liberty University https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1398&context=honors

- キリシタン大名・大友宗麟/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97037/

- October/December 1993 - 澳門特別行政區政府文化局 http://www.icm.gov.mo/rc/viewer/30017/1678

- キリスト教と南蛮貿易/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97020/

- ROMAN CATHOLIC MISSION IN PRE-MODERN JAPAN - Brill https://brill.com/downloadpdf/book/edcoll/9789047402374/BP000002.pdf

- 野澤道生の「日本史ノート」解説「南蛮貿易とキリスト教」 http://nozawanote.g1.xrea.com/01tuusi/05shokuhou/shokuhou1.html

- 徳川家康「キリスト教を徹底弾圧した」深い事情 日本がスペイン植民地になった可能性もある https://toyokeizai.net/articles/-/355272?display=b

- 【やさしい歴史用語解説】「南蛮貿易」 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1734

- なぜイエズス会は長崎で多くの信者を獲得できたのか?【半島をゆく 歴史解説編 西彼杵・島原半島3】 | サライ.jp https://serai.jp/tour/365919

- マカオ - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0801-117.html

- 戦国時代、長崎はイエズス会の領地だった!? - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4941

- 戦国時代にメリー・クリスマス。意外と長い日本人と「聖なる夜」の密なる関係 - TRiP EDiTOR https://tripeditor.com/454888

- president.jp https://president.jp/articles/-/75109?page=3#:~:text=%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%AC%E3%83%AB%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%9B%AE%E8%A1%8C%E3%81%AB,%E5%B8%83%E6%95%99%E3%82%92%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 「日本人の奴隷化」を食い止めた豊臣秀吉の大英断 海外連行された被害者はざっと5万人にのぼる https://toyokeizai.net/articles/-/411584

- 家康の宗教観―三河一向一揆と本願寺への対処、キリスト教禁教 - nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c12002/

- バテレン追放令 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E3%83%90%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%B3%E8%BF%BD%E6%94%BE%E4%BB%A4

- PDF - 西南学院大学 http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/wp-content/uploads/2010/publish/10umi.pdf

- バテレン追放令 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%B3%E8%BF%BD%E6%94%BE%E4%BB%A4

- Foreign faith and rising state: An examination of state-building dynamics in late 16th-century Japan | Political Science Research and Methods https://www.cambridge.org/core/journals/political-science-research-and-methods/article/foreign-faith-and-rising-state-an-examination-of-statebuilding-dynamics-in-late-16thcentury-japan/566C0575FE9C7FAE53079ED1BB302C17?utm_date=20250702&utm_id=1751442360&utm_campaign=Open+Access,RAM&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=

- 鎖国 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/sakoku/

- 日本のキリスト教史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99%E5%8F%B2

- 伴天連追放令|世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2062

- 【近世(安土桃山時代〜江戸時代)】 なぜ日本は鎖国をすることになったのか https://chu.benesse.co.jp/qat/1021_s.html

- 【中学歴史解説】江戸幕府 鎖国の理由 - 中高生向け学習支援サイト https://study-support.net/edo-gaikou/

- 南蛮貿易 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/nanbanboueki/

- 「鎖国」とは何だったのか。政策の概要や背景、開国までの流れをチェックしよう【親子で歴史を学ぶ】 - HugKum https://hugkum.sho.jp/602372

- 破提宇子(はでうす)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A0%B4%E6%8F%90%E5%AE%87%E5%AD%90-114597

- 不干齋ハビアン(1)の教理理解 https://twcu.repo.nii.ac.jp/record/19836/files/KOMURONAOKO20130101.pdf

- 日本及び中国におけるイエズス会の布教方策 : ヴァリニャーノの「適応主義」をめぐって - Kyoto University Research Information Repository https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/bitstream/2433/57688/1/asia3hazama.pdf

- 政治支配と排耶論 ―徳川前期における「耶蘇教」批判言説の政治的機能 http://gakui.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/data/h17/120925/120925a.pdf

- 近世仏教におけるキリシタン批判――雪窓宗崔を中心に - 日本思想史学会 https://ajih.jp/backnumber/pdf/43_02_02.pdf

- Kirishitan | Japanese Christianity, History & Culture | Britannica https://www.britannica.com/topic/Kirishitan

- 潜伏・かくれキリシタンの信仰の書 - 東京大学大学院情報学環 https://www.iii.u-tokyo.ac.jp/manage/wp-content/uploads/2024/12/107_2.pdf

- 野崎島のキリシタンと外海 - おらしょ こころ旅 https://oratio.jp/p_column/nozakijimanokirishitantosotome

- 天地始之事 隠れキリシタンの手作り聖書 (ハコ) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054886290678/episodes/1177354054886290684

- 近世日本におけるキリスト教の土着化とキリシタンの殉教 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/57706/1/asia5hazama.pdf

- Christianity's Reaction to Edo Period Persecution - Japan Powered https://www.japanpowered.com/history/christianitys-reaction-to-edo-period-persecution

- Syncretism of Kakure Kirishitan as a Result of Tokugawa Government's Authoritarianism - Universitas Dian Nuswantoro https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/unclle/article/view/8114/3826