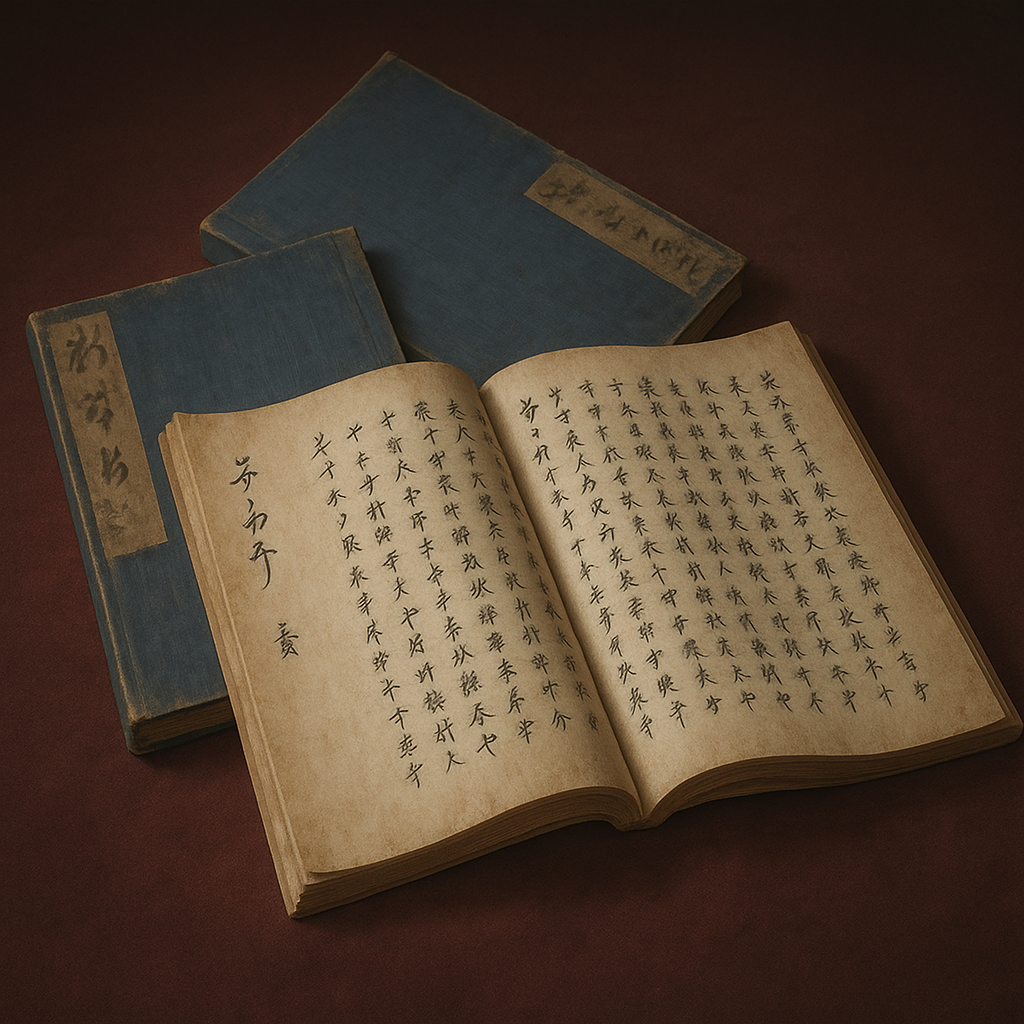

船戦要法

『船戦要法』は、森重都由が編纂した村上水軍の兵法書。瀬戸内海を支配した村上水軍は、小早と焙烙火矢で名を馳せ、潮流を戦力化した。鉄甲船に敗れるも、その戦術は江戸期へ。

『船戦要法』の深層分析:江戸期兵学書にみる村上水軍の遺影と戦国海戦の実相

序論:『船戦要法』をめぐる通説と真実

日本の戦国時代、瀬戸内海にその名を轟かせた村上水軍。彼らの強さの秘密を解き明かす鍵として、しばしば『船戦要法』という一冊の書物の名が挙げられる。一般的には、この書は村上水軍の頭領・村上武吉自身が、潮の流れを読む秘術、小回りの利く小早船を駆使した変幻自在の戦法、そして焙烙火矢に代表される火薬兵器の運用術などを書き記した、一級の兵法書であると認識されている。この通説は、村上水軍の勇猛果敢なイメージと結びつき、広く受け入れられてきた。

しかし、学術的な視点から史料を丹念に調査すると、この『船戦要法』という書物の正体は、より複雑な歴史的背景を持つことが明らかになる。現存し、その名で知られる主要な文献は、戦国時代に村上武吉が直接筆を執った一次史料ではない。その実態は、戦乱の世が遠い記憶となった江戸時代後期、一人の兵学者によって、失われゆく戦国の記憶を後世に伝えるべく編纂されたものである 1 。

したがって、本報告書は、まずこの『船戦要法』の成立史にまつわる謎を解き明かすことから筆を起こす。通説の背後にある『合武三島流船戦要法』という書物の実像、その編者である森重都由という人物、そして彼が生きた時代の要請を明らかにする。次に、その書物が伝えようとした村上水軍の「遺産」としての戦術体系を分析し、それを戦国時代の実際の海戦史、特に村上水軍の栄光と限界を象徴する木津川口の戦いと照らし合わせる。この多角的なアプローチを通じて、単なる通説の追認に留まらず、一冊の兵法書をめぐる歴史の深層に迫ることを目的とする。

第一章:『合武三島流船戦要法』の成立と編者・森重都由

一般に『船戦要法』として知られる書物の正確な名称は、『合武三島流船戦要法』である。この書物が、いかなる時代背景の下、どのような人物によって生み出されたのかを解明することは、その歴史的価値を正しく理解する上で不可欠である。

第一節:編者・森重都由の実像

『合武三島流船戦要法』を編纂した人物は、村上武吉ではなく、江戸時代後期の兵学者・森重都由(もりしげ すべよし)である 2 。都由は宝暦9年(1759年)に周防国末武(現在の山口県下松市)に生まれ、江戸でその名を馳せた。彼は特に砲術家として傑出しており、自らの流派「森重流砲術」を創始するに至った 2 。

彼の学問的探求の原点には、周防三田尻にいた「村上蔵人」なる人物から「古伝三島海戦術」を学んだという伝承が存在する 2 。この「村上蔵人」こそ、戦国時代の記憶が風化しつつあった江戸期において、村上水軍の生きた知識を次代に繋いだ重要な鍵となる人物である。都由は、この村上氏伝来の兵法を基礎としながらも、それに留まることはなかった。彼は18歳で諸国を巡り、安盛流、中島流といった多様な火術・砲術を修め、さらには甲州流や越後流といった陸上の兵学にも通じていた 2 。この広範な知識の集積が、後に彼独自の兵学体系を構築する礎となったのである。彼の名声は江戸中に広まり、将軍徳川家斉に召されて幕府の書院番与力を務めるまでになった 2 。

第二節:江戸時代における「水軍兵学」の意義

戦乱が収まり、二百年以上の泰平が続いた江戸時代において、なぜ水軍の、すなわち実戦の兵法書が新たに編纂されたのか。この問いは、当時の知的風潮と社会情勢を映し出している。

第一に、これは戦国時代の「実戦の技」が、後世に伝えるべき「学問(兵学)」として体系化・理論化される、江戸期特有の知的営為の一環であった。剣術が単なる殺人術から精神性を伴う「道」へと昇華したように、水軍の戦術もまた、実践の場を離れることで、より思弁的で整理された知識体系へと姿を変えたのである。

第二に、より現実的な要請として、沿岸防備(海防)への関心の高まりが挙げられる。江戸時代後期には、ロシア船の南下など異国船の来航が散見されるようになり、幕府や沿岸の諸藩にとって、海上防衛は無視できない課題となっていた 5 。徳川幕府は、武田水軍や北条水軍の系譜を引く向井氏を船奉行に任じ、江戸湾の警備を担わせていたが 5 、その体制は近世的な水軍の域を出るものではなかった 6 。こうした時代背景の中で、かつて海を支配した村上水軍の戦術は、新たな脅威に対抗するための実践的な知恵として、再び価値を見出されたのである。森重都由自身も、幕命により蝦夷地に赴き、ロシア軍討伐に尽力したと伝えられている 2 。

第三節:「合武三島流」の思想

森重都由が創始した流派名「合武三島流(ごうぶさんとうりゅう)」には、彼の兵学思想が凝縮されている 3 。

「三島流」とは、言うまでもなく、能島・来島・因島の三家からなる村上水軍の伝統的な戦術体系を指す言葉である 8 。これは、都由が自らの学問の根幹を、村上水軍の「古伝」に置いていることを明確に示している。

しかし、彼はそれに「合武」という二文字を冠した。これは、旧来の三島流を墨守するのではなく、彼自身が諸国を巡って修得した多様な流派の砲術や兵学の長所を「合わせ」、そこに自らの創意工夫を加えて再構築した、総合的かつ実践的な新流派であることを宣言するものであった 2 。つまり、『合武三島流船戦要法』は、村上水軍の戦術を忠実に写し取った記録ではなく、江戸の兵学者の知性と体系的思考によって、戦国の遺産を一度分解し、より普遍的な軍事学として再構築した産物なのである。この書物は、戦国武士の「経験知」が、江戸の学者の「体系知」へと翻訳・昇華された、日本の兵学史における記念碑的な著作と評価することができる。

第二章:『合武三島流船戦要法』の内容分析

『合武三島流船戦要法』は、単なる戦術の覚書ではない。その構成は極めて体系的であり、海戦に関わるあらゆる事象を網羅しようとする編者の意図がうかがえる。現存する写本から、その壮大な学問体系の輪郭を追う。

第一節:全22巻(あるいは28巻)の構成

本書の全体像を把握する上で、神戸大学附属図書館に所蔵される寛政7年(1795年)序の写本が重要な手がかりとなる。この写本は全22冊から構成されており、その巻構成は以下の通りである 1 。一方で、森重都由の墓所の記録には「28巻」の著書があったと記されており 2 、内容がさらに拡充された伝本や、異なる構成を持つ写本が存在した可能性も示唆される。

以下の表は、神戸大学所蔵本に基づき、本書がいかに広範な知識を体系的に整理したものであるかを示している。

表1:『合武三島流船戦要法』巻構成一覧(神戸大学附属図書館所蔵本準拠)

|

巻数 |

巻名 |

読み |

内容の推測 |

|

1 |

制法巻 |

せいほうのまき |

流派の基本理念、軍律、武士の心構えなど、思想的根幹を説く。 |

|

2 |

舟説巻 |

しゅうせつのまき |

安宅船、関船、小早など各種の船の構造、特性、長所・短所を解説。 |

|

3 |

奥儀之巻 上 |

おうぎのまき じょう |

流派の秘伝、口伝されるべき戦術の極意に関する記述(前編)。 |

|

4 |

奥儀之巻 下 |

おうぎのまき げ |

流派の秘伝、口伝されるべき戦術の極意に関する記述(後編)。 |

|

5 |

軍船巻 |

ぐんせんのまき |

船団の編成法、各船の役割分担、指揮官の配置など組織論。 |

|

6 |

営船巻 |

えいせんのまき |

船団の陣形、停泊時の布陣、海上基地の設営法。 |

|

7 |

備之巻 |

そなえのまき |

戦闘準備、兵糧・弾薬などの兵站管理、物資の補給計画 10 。 |

|

8 |

定軍巻 |

ていぐんのまき |

軍議の進め方、作戦計画の策定法、意思決定のプロセス。 |

|

9 |

出船巻 |

しゅっせんのまき |

出陣に際しての手順、儀式、吉日選定などの作法。 |

|

10 |

斥候巻 |

せっこうのまき |

敵情の偵察、情報収集の技術、間諜の活用法。 |

|

11 |

水戦巻 |

すいせんのまき |

海上における具体的な戦闘教義、接敵から白兵戦までの各段階の戦術。 |

|

12 |

鐵弓勤役巻 |

てっきゅうきんやくのまき |

鉄砲や弓の射撃技術、船上での効果的な運用法、射手の役割。 |

|

13 |

火術之巻 |

かじゅつのまき |

焙烙火矢、火矢など各種火器の製造法、保存法、戦場での使用法。 |

|

14 |

船樊之巻 |

ふねがき(せんぱん)のまき |

敵船に乗り移る際の戦術、船同士を固定する方法、白兵戦の心得。 |

|

15 |

一武一最之巻 |

いちぶいちさいのまき |

特定の一つの武具や戦術を極めることの重要性を説く巻か。 |

|

16 |

四武一極之巻 |

しぶいちきょくのまき |

弓、鉄砲、槍、刀など複数の武芸を統合した総合的な戦闘術の極意か。 |

|

17 |

天文巻 |

てんもんのまき |

天候予測、潮汐の計算、星を用いた方位測定など、航海術と自然科学。 |

第二節:戦術と思想の具体的内容

この巻構成から、『合武三島流船戦要法』が単なる戦闘マニュアルではなく、海戦という事象を構成するあらゆる要素を分析し、一つの学問体系として再構築しようとした編者の壮大な意図が浮かび上がる。

- 船の運用と陣形: 「軍船巻」や「営船巻」は、個々の船の操船技術に留まらず、船団という組織をいかに効率的に運用するかに重点を置いている。戦国期の村上水軍が得意としたとされる、敵の中央突破を目的とした密集陣形「魚鱗の陣」 11 のような、具体的な陣形についても図解と共に詳述されていたと推測される。

- 火器と兵器: 「火術之巻」は、村上水軍の代名詞とも言える焙烙火矢の製造法や効果的な使用法が記された、この流派の核心部分の一つであっただろう 12 。また、「鐵弓勤役巻」の存在は、火薬兵器だけでなく、鉄砲や弓といった伝統的な射撃武器も依然として重要な役割を担っていたことを示している。

- 情報と自然科学: 本書が特異なのは、「斥候巻」や「天文巻」といった巻を設けている点である。これは、海戦の勝敗が単なる武力の優劣だけでなく、事前の情報収集(インテリジェンス)と、天候や海象といった自然条件を科学的に読み解く能力に大きく左右されることを、編者が深く理解していた証左である 14 。

- 信号と指揮系統: 海上では音声による指揮伝達が困難であるため、視覚・聴覚による信号が不可欠となる。他の史料によれば、村上水軍は太鼓、法螺貝、鐘といった音具を使い分け、複雑な船団行動を統制していたことが示唆されている 16 。『合武三島流船戦要法』にも、こうした信号体系に関する詳細な規定が含まれていた可能性は極めて高い。

- 図解の重視: 東京大学や神戸大学が所蔵する写本には、いずれも「挿図」が含まれていることが記録されている 1 。これは、船の構造、兵器の仕組み、陣形の配置といった複雑な情報を、文章だけでなく視覚的に伝達することを重視した、教育的な配慮の表れである。この兵法書が、後進を育成するための教科書として編纂されたことを物語っている。

総じて、『合武三島流船戦要法』は、思想、技術、兵站、自然科学、指揮系統を網羅した、一つの閉じた「軍事科学体系」として構築されている。それは、戦国の荒波が生んだ実践知を、江戸の学問的フレームワークによって昇華させた、類稀なる兵学書と言えよう。

第三章:戦国期村上水軍の実像 ― 『船戦要法』の源流を探る

『合武三島流船戦要法』に記録された戦術と思想は、江戸時代の学者の手によって体系化されたものだが、その源流は紛れもなく、戦国時代に瀬戸内海を縦横無尽に駆け巡った村上水軍の実践の中にあった。ここでは、一次史料や考古学的知見に基づき、彼らの真の姿を再構築する。

第一節:海の領主、村上「海賊」

村上水軍の実態を理解する上で、まず彼らの呼称と社会的位置付けを正確に把握する必要がある。

- 呼称の問題: 後世、「水軍」という呼称が定着しているが、同時代的には「警固衆(けごしゅう)」や「船手衆(ふなてしゅう)」などと呼ばれていた 17 。一方で、16世紀に来日した宣教師ルイス・フロイスが、能島村上氏を「日本最大の海賊」と評したように、「海賊」という呼称もまた一般的であった 18 。

- 実態:略奪者か、支配者か: しかし、彼らの実態は、ヨーロッパの歴史に見られるような、無差別に船を襲い金品を略奪する海賊(パイレーツ)とは本質的に異なる 20 。彼らは瀬戸内海の海上交通の要衝に「海の関所(札浦)」を設け、そこを通過する船から帆別銭(帆の面積に応じた税)や櫓別銭(櫓の数に応じた税)といった通行料(関銭)を徴収した 11 。そして、その対価として、複雑な海路の水先案内を行い、他の海賊衆からの襲撃を防ぐなど、航海の安全を保障する組織的な海上支配を行っていたのである。彼らは海の秩序を乱す者ではなく、むしろ独自の秩序を構築し、維持する「海の領主」であった。

- 決定的証拠「過所旗」: この海上支配体制を雄弁に物語る物証が、村上武吉の名で発給された「過所旗(かしょき)」である 23 。これは絹で作られた旗であり、通行料を支払った船に与えられる通行許可証の役割を果たした。旗の中央には村上氏の旗印である「上」の字が大書され、これを掲げることで、船は村上氏の保護下にあることを示し、安全な航海が保証された 18 。現存するものは全国でも数例しか確認されておらず、極めて貴重な歴史史料である 23 。

- 文化人としての一面: 彼らの活動は武力や経済に留まらなかった。荒々しい海の武人というイメージとは裏腹に、大山祇神社に連歌を奉納するなど、高い教養を持つ文化人としての一面も有していたことが知られている 18 。これは、彼らが単なる海のならず者ではなく、当時の社会において確固たる地位を築いた支配者層であったことを示している。

第二節:瀬戸内海という「戦場」

村上水軍の比類なき強さの根源は、彼らの本拠地である芸予諸島の特異な地理的環境と、それを知り尽くした経験知にあった 28 。

瀬戸内海の中央部に位置するこの海域は、無数の島々によって狭い海峡が複雑に入り組んでいる。そのため、潮の干満に伴って海水が激しく移動し、場所によっては最大で時速18キロメートル(10ノット)にも達する、川のような激しい潮流が発生する 15 。この海域を知らない者にとっては、座礁や転覆の危険が常に付きまとう航海の難所であり、近づくことすら困難な天然の要害であった 15 。

村上水軍は、この海の特性を完璧に掌握していた。「船に乗るより潮に乗れ」というこの地方に伝わる言葉は、彼らの極意を象徴している 14 。彼らは複雑な潮流の向きや速さ、それが変化する時間を正確に読み、それを自らの戦術に組み込むことで、他者を寄せ付けない圧倒的な機動力を獲得した。敵にとっては予測不能な動きで奇襲をかけ、不利と見れば潮の流れに乗って瞬時に離脱する。瀬戸内海の潮流こそが、彼らにとって最大の武器であり、最強の城壁だったのである。

第三節:村上水軍の兵装と戦術

特異な環境を利した村上水軍は、その戦術を最大限に発揮するため、独自の兵装を発達させた。

- 主力艦艇「小早」: 当時の海戦の主力艦は、船全体を板で覆い、多数の兵員と櫓を備えた大型の「安宅船(あたけぶね)」であった。しかし、村上水軍が主力として用いたのは、それよりもはるかに小型・軽量な「小早(こはや)」であった 29 。小早は装甲がほとんどなく、防御力や搭載能力では安宅船に劣る。しかし、その最大の利点は、圧倒的な速度と旋回性能にあった。この軽快な機動性こそが、複雑な潮流の中で敵船団を翻弄し、一撃離脱戦法を敢行するための生命線であった 29 。

- 必殺兵器「焙烙火矢」: 小早の機動力と組み合わされることで絶大な効果を発揮したのが、「焙烙火矢(ほうろくひや)」である 12 。これは、素焼きの壺(焙烙)に火薬や鉄片を詰め、導火線に火をつけて投擲する、手榴弾のような兵器であった。木造船が主体であった当時、火攻めは極めて有効な戦術であり、特に防御力は高いが動きの鈍い安宅船にとっては天敵とも言える存在だった 32 。村上水軍の得意戦法は、小早の速力を活かして敵の大型船に高速で肉薄し、死角から焙烙火矢を次々と投げ込み、敵船を炎上・混乱させ、その隙に焼き崩すというものであった 34 。

- 考古学的知見: 村上水軍の拠点であった能島城跡などの発掘調査では、彼らが日常的に使用していた土師器や国内外の陶磁器、鉄鏃や釘といった鉄製品などが多数出土している 36 。これらの遺物は、彼らが戦闘だけでなく、交易や漁業といった多様な経済活動を通じて豊かな生活を営んでいたことを裏付けている 41 。

村上水軍の強さは、単一の要素に帰結するものではない。「地理的優位性(潮流)」、それに「最適化された技術(小早)」、「その技術を最大限に活かす兵器(焙烙火矢)」、そしてそれら全てを支える「経済基盤(通行料ビジネス)」という四つの要素が有機的に結合した、一個の「生態系」とも呼ぶべき強固なシステムであった。彼らの戦術は、この瀬戸内海という環境から切り離しては決して理解できないのである。

第四章:事例研究:木津川口の戦い ― 栄光と戦術革命

村上水軍の戦術体系がその有効性を最も劇的に証明し、そして同時にその限界を露呈したのが、石山合戦の過程で二度にわたって繰り広げられた「木津川口の戦い」である。この戦いは、戦国時代の海戦史における一つの転換点であった。

第一節:第一次木津川口の戦い(天正4年)― 村上戦術の頂点

天正4年(1576年)、織田信長は、反抗を続ける石山本願寺を陸路から完全に包囲し、兵糧攻めによる攻略を図った 42 。追い詰められた本願寺の宗主・顕如は、同盟関係にあった西国の雄・毛利輝元に海路からの兵糧搬入を要請した。これに応えた毛利氏は、村上水軍を中核とする大船団を大坂湾へと派遣した 34 。

同年7月13日、木津川の河口域において、毛利方の船団と、それを阻止せんとする織田方の水軍が激突した。毛利方は、村上武吉の嫡男・村上元吉が率いる能島勢を中心に、約800艘の大船団であった 34 。対する織田方は約300艘。数の上でも毛利方が優位にあった。

戦闘の経過は、太田牛一が記した『信長公記』に克明に記録されている。毛利方は得意の焙烙火矢を巧みに用い、織田方の船団を取り囲むと、次々と投げ込んで焼き崩した 34 。木造船はたちまち炎上し、織田水軍は指揮官であった真鍋七五三兵衛をはじめ多数の将兵を失い、壊滅的な打撃を受けた 34 。この戦いは、村上水軍が長年培ってきた「小早による機動力」と「焙烙火矢による火制攻撃」という戦術体系が、当時の標準的な水軍に対して圧倒的な優位性を持つことを天下に示した、まさに彼らの栄光の頂点であった 35 。毛利方は悠々と石山本願寺に兵糧を運び込み、信長の戦略は大きく頓挫した。

第二節:第二次木津川口の戦い(天正6年)― 技術革新による敗北

第一次木津川口での惨敗は、織田信長に強烈な衝撃を与えた。彼は、従来の戦術の延長線上で対抗することを断念し、全く新しい発想に基づく対抗策を講じる。信長は、志摩国の海賊大名であり、造船技術にも長けた九鬼嘉隆を抜擢し、「燃えない船」、そして「大砲を積んだ船」の建造を命じた 42 。

第一次の敗戦から2年後の天正6年(1578年)、九鬼嘉隆は前代未聞の巨大軍船を完成させた。船体の主要部分を鉄板で覆うことで焙烙火矢による火攻めを無効化し、さらに当時最新鋭の兵器であった大砲(大筒)を複数門搭載した、まさに「海の城」とも言うべき威容を誇る船であった 34 。この「鉄甲船」の登場は、日本の海戦史における技術的な革命であった。

同年11月、毛利水軍は再び石山本願寺への兵糧搬入を試み、大坂湾に進入した。しかし、彼らを待ち受けていたのは、九鬼嘉隆が率いるわずか6艘の鉄甲船であった 42 。毛利方は初めて目にする異様な巨大船に圧倒されつつも、第一次合戦の勝利の再現とばかりに焙烙火矢による攻撃を開始した。しかし、彼らの必殺兵器は鉄の装甲に弾き返され、全く効果をなさなかった 34 。逆に、鉄甲船から放たれる大砲の轟音と砲弾が毛利方の船を粉砕し、指揮系統は瞬く間に混乱に陥った 49 。戦いはわずか数時間で決着し、毛利水軍は多数の船を失って敗走した 42 。

この敗北は、村上水軍の伝統的な戦術が劣っていたことを意味するものではない。むしろ、彼らが拠って立つ「木造船同士の近接戦闘」という戦術パラダイムそのものを、信長の技術革新が根底から覆し、無効化した結果であった。長年培われた経験と伝統に基づく戦術体系が、革新的な軍事技術の前に一夜にして陳腐化しうることを、この戦いは劇的に示したのである。それは、陸戦において騎馬武者の突撃が鉄砲の斉射によって無力化されていったのと同様の、戦術における「パラダイムシフト」であった。大坂湾の制海権を失った石山本願寺は完全に孤立し、やがて信長に屈することになる。

結論:『船戦要法』が映し出す歴史的意義

本報告書における調査と分析を通じて、日本の戦国時代における水軍兵法書『船戦要法』をめぐる通説と、その背後にある歴史的真実が明らかになった。

第一に、一般に村上武吉の著作として知られる『船戦要法』の実態は、江戸時代後期の兵学者・森重都由が、村上水軍の伝統(三島流)を核としつつ、諸流の兵学や砲術を統合して再構築した『合武三島流船戦要法』である。これは、戦国時代の一次史料ではなく、後世の学者が過去の遺産を研究し、体系化した二次的な学術書である。

第二に、この事実は、本書の歴史的価値を何ら減じるものではない。むしろ、三重の重要な価値を我々に示してくれる。一つ目は、失われた戦国水軍、特に最強と謳われた村上水軍の具体的な戦術、船の運用法、兵器の知識、さらには自然科学的知見の断片を今に伝える貴重な「遺産」としての価値である。二つ目は、実戦の「技」が、泰平の世において体系的な「学問」へと昇華していく、日本の兵学史・文化史における重要な一断面を物語る資料としての価値である。そして三つ目は、村上水軍という存在が、戦国の世が終わった後もなお、後世の武人や兵学者たちにとっていかに伝説的で、研究対象とすべき偉大な存在であったかを物語る証拠としての価値である。

第三に、本書の源流である村上水軍の強さは、瀬戸内海の特異な地理的環境に完全に適応した、戦術、技術、経済基盤が一体となった一個のシステムであった。しかし、その完成されたシステム故に、木津川口の戦いで示されたように、技術革新による戦術パラダイムの転換に対応することができなかった。彼らの歴史は、時代の変化の奔流の中で、いかなる強者も永遠ではありえないという普遍的な教訓を示している。

豊臣秀吉が発令した「海賊禁止令」により、村上氏のような独立した海上勢力はその歴史的役割を終え、大名の家臣団に組み込まれていった 51 。しかし、彼らが瀬戸内海に刻んだ記憶と技術は、森重都由のような兵学者によって学問として受け継がれた。そして現代、その本拠地であった芸予諸島は「“日本最大の海賊”の本拠地」として日本遺産に認定され 9 、今治市村上海賊ミュージアムではその歴史と文化が多くの人々に語り継がれている 27 。

結論として、『船戦要法』の探求は、一冊の書の真の姿を明らかにする旅であると同時に、戦国の海の覇者であった村上水軍の栄光と限界、そしてその記憶が時代を超えていかに変容し、継承されてきたかという、壮大な歴史の物語を我々に示してくれるのである。

引用文献

- 合武三嶋流船戰要法 1-22 | 貴重書・特殊コレクション https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/sc/0100407896/

- 谷中・桜木・上野公園裏路地ツアー 森重都由/森重靱負 http://ya-na-ka.sakura.ne.jp/morishigeSubeyoshi.htm

- 合武三島流(ごうぶさんとうりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%90%88%E6%AD%A6%E4%B8%89%E5%B3%B6%E6%B5%81-1536922

- 森重流鉄砲術について https://jp.pinterest.com/pin/770397080016346087/

- 浦賀を中心に見た 江戸幕府の対外貿易と海防 - 多摩大学 https://www.tama.ac.jp/guide/inter_seminar/img/2012_tamagaku.pdf

- 幕府海軍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E5%BA%9C%E6%B5%B7%E8%BB%8D

- 江戸の海防を任された徳川家康の水軍編成のブレーン船奉行・向井正綱とは? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/27921

- 合武三島流舟戦要法大全 巻三 | 東京大学デジタルアーカイブポータル https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/assets/c295aafb-a215-5447-a3bf-3660974e1ab7

- 村上水軍とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E6%B0%B4%E8%BB%8D

- 合武三島流舟戦要法備之巻 | 東京大学デジタルアーカイブポータル https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/assets/f129a7bb-51b9-4b72-158c-541ffb736d3b

- 瀬戸内海に見る村上水軍の歴史的役割 - IMG2PDF document https://cres.hiroshima-u.ac.jp/06-kichoukouen.pdf

- 村上海賊の戦いを描いた絵図 おうちで村上海賊”Murakami KAIZOKU” №.8 http://suigun-staff.blogspot.com/2020/05/murakami-kaizoku8.html

- [合戦解説] 5分でわかる木津川口の戦い 「毛利水軍の焙烙火矢に敗北した信長は巨大鉄甲船で立ち向かう」 /RE:戦国覇王 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tCpQZIc-N5I

- 水軍の将ベスト5 勇猛果敢な海の武将たち - YouTube https://m.youtube.com/live/EudQkVAKle0

- 現代版の小早船・シーカヤックを駆使して 村上水軍の海を体感し戦術を探る - 歴史人 https://www.rekishijin.com/11920

- 村上水軍の「軍楽」の研究【2】 | せとうちタイムズ(尾道市因島・瀬戸田地域の週刊新聞) https://0845.boo.jp/times/archives/2647

- 芸予諸島 -よみがえる村上海賊 “Murakami KAIZOKU” の記憶-|日本遺産ポータルサイト https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/special/129/

- (様式2) ストーリー 瀬戸内海航路を掌握した「村上海賊」 1586 年 - 今治市 https://www.city.imabari.ehime.jp/museum/suigun/event/2016/607-3.pdf

- Contents はじめに - 尾道市ホームページ https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/47873.pdf

- 【日本遺産ポータルサイト】“日本最大の海賊”の本拠地:芸予諸島 https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story036/

- (3)伊予水軍の活躍 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム http://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:1/1/view/27

- 能登島と海と畠山氏 https://nanao.sakura.ne.jp/special/notojima.html

- 過所旗 - 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/umi1.pdf

- 過所船旗〈天正九年四月廿八日/〉 能島村上家文書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/417392

- 海賊が駆け抜けた島々へ (愛媛県今治市・広島県尾道市)|ホンタビ! 文=川内有緒 - note https://note.com/honno_hitotoki/n/n1d0e3a6b5101

- 村上家文書 - 所蔵文書検索 – 山口県文書館 https://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/msearch/cls_search.php?op=search&id=2704

- 村上海賊ミュージアム | しまなみアートミュージアム オンライン https://www.shimanamiartmuseum.com/murakamikaizokumuseum/

- 村上水軍の「軍楽」の研究【4】第一章 村上水軍の概観 | せとうちタイムズ(尾道市因島・瀬戸田地域の週刊新聞) - 0845.boo.jpについて https://0845.boo.jp/times/archives/2661

- 小早舟について | 因島水軍まつり公式ホームページ https://0845.boo.jp/suigun/sea/kohaya

- 小早 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9

- 【大型船に負けない先人の知恵~小早船乗船体験~】村上海賊に学ぶ!しまなみ海道合宿1日目 https://ehime.uminohi.jp/report/%E3%80%90%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E8%88%B9%E3%81%AB%E8%B2%A0%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%84%E5%85%88%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%9F%A5%E6%81%B5%E5%B0%8F%E6%97%A9%E8%88%B9%E4%B9%97%E8%88%B9%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%80%91/

- 火矢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E7%9F%A2

- 織田信長をも悩ませた瀬戸内海の覇者・村上水軍のその後とは? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/12188

- 木津川口の戦いと村上海賊 - 北条高時.com https://hojo-shikken.com/entry/2014/06/11/213000

- 第一次木津川口の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%9C%A8%E6%B4%A5%E5%B7%9D%E5%8F%A3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- はじめに-村上海賊と瀬戸内海の城- - 尾道市ホームページ https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/47872.pdf

- 能島城跡から複数の建物跡確認、日常生活重視か [愛媛] | ニュース - インターネットミュージアム https://www.museum.or.jp/news/2390

- 史跡能島城跡 - 全国遺跡報告総覧 - 奈良文化財研究所 https://sitereports.nabunken.go.jp/90727

- 能島城跡|日本遺産ポータルサイト - 文化庁 https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/culturalproperties/result/2501/

- 史跡 能島城跡―平成17年度船だまり調査報告書 - 今治市 https://www.city.imabari.ehime.jp/bunka/bunkazai/maizou/houkokusho/imabari/imabari085.pdf

- 潮の流れを味方にした村上海賊! - 放送内容|所さんの目がテン!|日本テレビ https://www.ntv.co.jp/megaten/oa/20180617.html

- 木津川口の戦い古戦場:大阪府/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/kidugawaguchi/

- 村上元吉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E5%85%83%E5%90%89

- 瀬戸内海今昔~神話の時代から瀬戸内国際芸術祭2022まで~(下) - 財務省 https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/202211/202211e.html

- 第47回 織田水軍 最強伝説!鉄甲船の謎 - BS11 https://www.bs11.jp/lineup/2019/08/post-8748.html

- 信長の鉄甲船の復元模型、阿武丸 木津川口の戦いで活躍|信長と九鬼嘉隆の鉄甲船 | 鉄甲船の復元模型を狭山造船所京橋船台で建造 https://www.sayama-sy.com/

- 燃えない甲鉄船で毛利船団を殲滅! 九鬼嘉隆は日本一の海賊大名と呼ばれたが… - 歴史人 https://www.rekishijin.com/18021

- 第二次木津川口の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E6%9C%A8%E6%B4%A5%E5%B7%9D%E5%8F%A3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 木津川口海戦(第一次・第二次)/ 雑賀攻め |失敗続きの信長、大規模海戦を決断!! - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=UtnB3hwS__E&pp=ygUKI-WvvummrOiXqQ%3D%3D

- The Battle of Kizugawa - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=APW9Vzq0UEA

- 秀吉株式会社の研究(4)「海賊停止令」で基盤強化|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-055.html

- 熊野水軍について | 三段壁洞窟【公式】 https://sandanbeki.com/suigun/index3.php

- 今治市村上海賊ミュージアム | 美術館・博物館 | アイエム[インターネットミュージアム] https://www.museum.or.jp/museum/17584