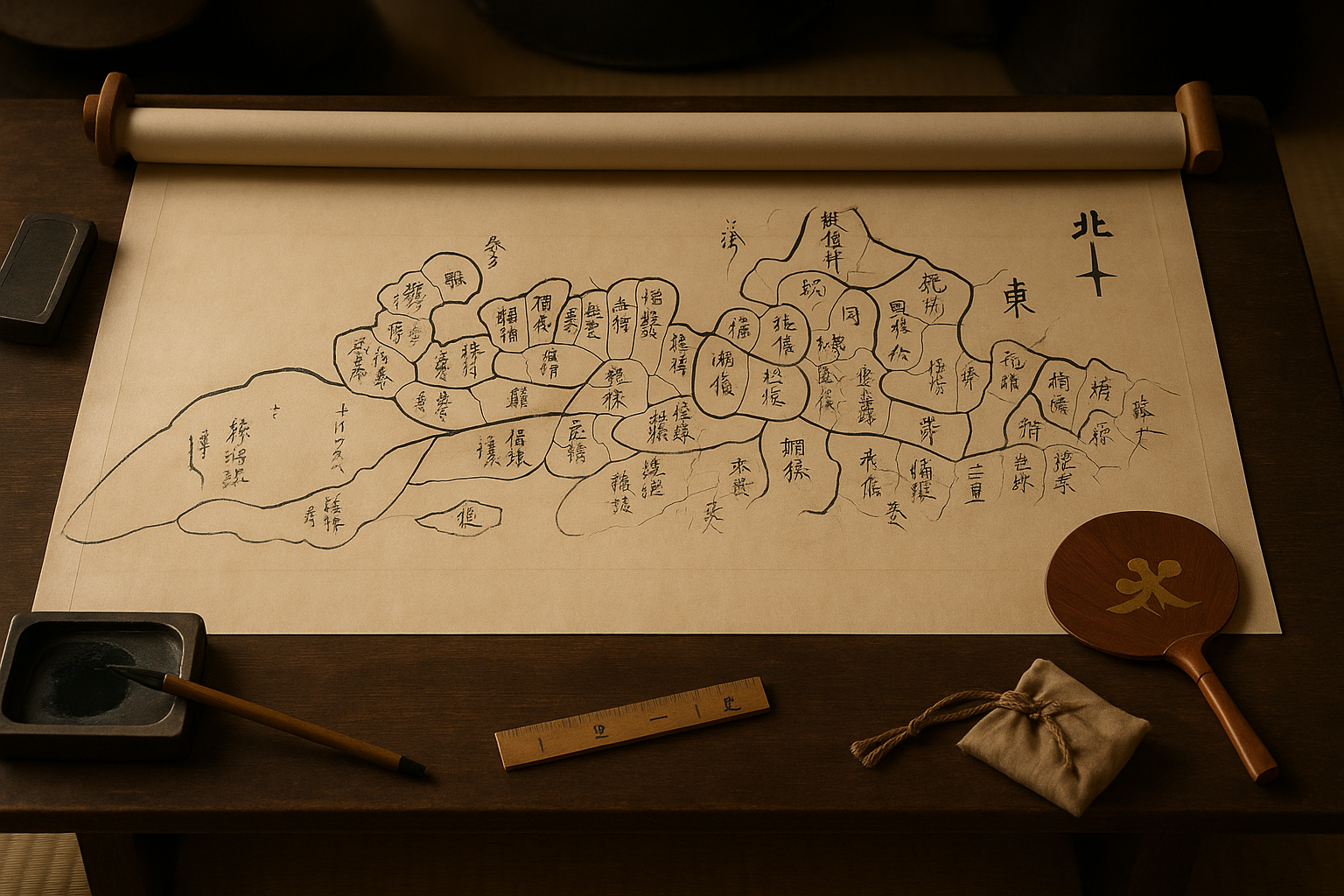

行基図

「行基図」は平安から江戸初期の日本地図。行基の作と仮託され、聖なる国土の象徴。戦国期には実用性低下も、天下人の権力表象や武家の教養として活用。海外にも伝播し日本像を形成した。

『戦国時代における「行基図」の位相 ―実用から象徴への変容―』

序論

平安時代から江戸時代初期にかけて、日本の標準的な地図として広く流布した「行基図」 1 。その概略的で様式化された描写は、一見すると、軍事行動や領国経営における実用性がなによりも求められた日本の戦国時代とは、その性格を異にするように思われる。しかし、史実を紐解けば、この激動の時代においても行基図は制作・利用され続け、さらには遠く海外にまで伝播し、西洋における日本像の原型を形成するという、特異な役割を果たした 3 。

この一見矛盾した現象こそが、本報告書が解明すべき中心的な問いである。すなわち、行基図は、戦国時代という社会および権力構造の巨大な転換期において、いかなる意味と機能を有していたのであろうか。

本報告書は、この問いに答えるため、戦国時代という特定の時代的文脈から行基図を徹底的に分析する。そして、行基図が測量に基づく「実用図」としての役割を後退させる一方で、天下人の世界認識や国土統一の権威を可視化する「象徴図」として、また武家の教養や芸術の対象として、いかにして新たな意味と価値を獲得したのかを多角的に論証する。行基図の辿った数奇な運命を追跡することを通じて、中世的な秩序観から近世的な国土統治へと向かう日本の歴史のダイナミズムを映し出すことを、本報告書の目的とする。

第一章:行基図の起源と本質 ―戦国時代における受容の前提―

戦国時代の人々が「行基図」をどのような文化的・思想的背景を持つ「地図」として認識していたのか、その受容の前提となる行基図の成り立ちと本質を解明することは、本報告書の議論の出発点として不可欠である。本章では、その名称の由来、様式の特徴、そして根底に流れる思想的背景を分析する。

第一節:名称の由来と「行基」伝説 ―権威の源泉―

行基図を理解する上で、まず対峙しなければならないのは、その名称の由来と、奈良時代の高僧「行基」との関係性である。

多くの現存する行基図には、その序文や図中に「夫圖行基菩薩所圖也(それ図は行基菩薩の図する所なり)」といった文言が記されている 1 。これにより、この地図が奈良時代の高僧・行基(668-749)によって作成されたという伝承が広く信じられてきた。しかし、学術的な見地からは、行基自身がこの地図を製作したわけではないことが定説となっている 4 。その最大の根拠の一つは、行基図が描く日本の中心、すなわち諸街道の起点が、行基が活躍した奈良時代の都である平城京(大和国)ではなく、平安時代の都である平安京(山城国)に置かれている点である 7 。

では、なぜ後世の人々は、この地図を行基の作として「仮託」したのであろうか。その背景には、行基という人物が民衆の間に築き上げた絶大な尊崇と、その超人的な活動伝説が存在する。行基は、朝廷による統制を離れて民衆に仏法を説くだけでなく、灌漑施設の整備、橋の建設、貧窮者のための布施屋の設置といった数々の社会事業を、弟子たちや民衆と共に精力的に行った 9 。彼は、国土の隅々までを行脚し、人々の生活基盤を整え、苦しみから救済する聖人として、時代を超えて崇敬の対象となっていた 11 。

この行基の「国土形成の祖」とも言うべき聖性、そして全国を踏破したとされる地理的知見の権威を、地図に結びつけること。これこそが「仮託」の核心的な動機であった。行基の名を冠することにより、その地図に描かれた日本の国土の姿は、単なる地理的形状を超えて、聖人によって定められた神聖かつ正統な秩序を持つ空間としての意味を帯びることになったのである 6 。

この関係性は、単に地図が一方的に行基の権威を借用したというものではない。むしろ、両者は相互にその権威を強化し合う、一種の共犯関係にあったと分析できる。すなわち、行基図を見る者は、日本の国土そのものが聖人によって秩序づけられた空間であると認識させられると同時に、その地図の存在によって、行基がまさしく「国土形成者」であったという伝説を再確認し、強化するのである。この権威の再生産メカニズムこそが、行基図が数百年にわたり日本の標準地図として機能し続けた力の源泉であった。戦国の世に生きる人々、とりわけ天下統一を目指す武将たちがこの地図に価値を見出したとすれば、それは、この「行基によって定められたとされる聖なる秩序」を自らが回復し、掌握することに、自らの支配の正統性を見出すことができたからに他ならない。この観点から見れば、行基図は過去の遺物ではなく、当代の権力闘争における強力なレトリック(言説)の一部として機能していた可能性が浮かび上がってくる。

第二節:様式の特徴と描かれた情報 ―秩序の可視化―

行基図は、その独特の様式によって、日本の国土を特定の秩序観に基づき可視化する。その図像的特徴と記載された情報は、この地図が単なる地理案内図ではなく、国家の構造を示す一種のダイアグラムであったことを物語っている。

図像的な最大の特徴は、日本列島の描かれ方にある。諸国は、正確な海岸線を写し取るのではなく、丸みを帯びた俵、あるいは卵のような形状(楕円または円)で抽象的に表現される 1 。そして、これらの国々を数珠つなぎに連ねることで、日本列島全体の大まかな輪郭が形成される。この表現は、地理的な正確さよりも、令制国という行政単位の隣接関係や配列を一覧することに主眼を置いた、極めて図式的な手法である。

さらに重要なのは、その空間構造が明確に京都(山城国)を中心としている点である。図上では、山城国を基点として、古代律令制下の幹線道路網である五畿七道が、朱色の線などで放射状に描かれ、全国六十余州のすべてと結ばれている 1 。これは、日本の国土が天皇の座す都を中心に組織され、中央集権的な交通網によって隅々まで統制された、統一的な秩序国家であることを視覚的に強調する意図の表れである。行基図は、地理空間を描くと同時に、政治的・行政的な空間秩序を強く提示していた。

また、行基図には地理情報以外の多様な文字情報が付記されることも、その本質を理解する上で重要である。多くの行基図の余白には、各国の郡の数、田畑の面積、人口、国内の神社の総数といった、国家の統治に不可欠な行政・統計情報が書き込まれている 7 。江戸時代に入ると、武家社会の実態を反映し、各国の石高が追記された例も見られる 15 。さらに、都へ税(調・庸)を運ぶのに要する日数が記載された図も存在し 7 、これが国家の経済・物流システムを内包した情報図としての性格を強く持っていたことを示している。これらの情報群は、行基図が単なる空間図ではなく、律令国家の構造と機能を一覧するための総合的な国家要覧であったことを示唆している。

第三節:思想的・文化的背景 ―聖性と呪術性―

行基図の様式と内容は、当時の人々の思想的・文化的な世界観を色濃く反映している。特に仏教思想との深い結びつきは、この地図に単なる実用性を超えた、聖なる意味合いを与えていた。

その最も象徴的な例が、日本列島の形状と密教法具との関連付けである。多くの行基図に描かれた日本列島は、密教において煩悩を打ち破り、悟りの智恵を象徴する法具「独鈷杵(とっこしょ)」の形になぞらえられた 6 。鎌倉時代に成立した天台宗の文献『渓嵐拾葉集』には、「日本はそれ独古(独鈷)となり。…その時、日本国を図したまへり、その形独古形なり」という一節が見られる 17 。これは、日本の国土そのものが仏法によって守護された聖なる空間、すなわち「神国」であるという思想の視覚的表現であった 18 。行基図を所持し、眺めることは、自らが住まう国土の神聖性を再確認する行為でもあったのである。

このような聖性は、さらに具体的な呪術的機能へと展開した。行基図が大晦日に宮中や寺院で行われた、疫病や災厄を払う儀式「追儺(ついな)」で用いられたという説がある 7 。この儀式において、行基図は、鬼(災厄の象徴)が決して侵入してはならない聖域としての日本の国土を視覚的に明示する役割を担ったのではないかと考えられている。この説は、追儺の儀式の起源が、奇しくも行基の朝廷への奏上によるという伝承によって、より説得力を増している 17 。

また、地震除けの護符としての機能も指摘されている。一部の行基図には、日本列島の下に巨大な鯰が描かれ、その頭を鹿島神宮の「要石」が押さえつけている図様が見られる 7 。これは、当時地震の原因と信じられていた大鯰を封じるという、極めて具体的な呪術的意図を持った地図であり、「地底鯰之図」などと呼ばれている。

加えて、行基図は当時の人々の世界観をも反映していた。図の南方、安房国の沖などに、仏教的世界観における想像上の土地である「羅刹国(らせんこく)」が描かれることがある 4 。これは、行基図が純粋な物理空間を描くことのみを目的とせず、信仰や伝承を含む文化的な世界像を描き出すメディアであったことを示している 6 。これらの思想的・文化的背景は、行基図が単なる地図ではなく、国土の秩序、聖性、そして安寧を祈念するための多機能なシンボルであったことを明らかにしている。

第二章:戦国時代における行基図の位相 ―実用と象徴の相克―

群雄が割拠し、旧来の権威が揺らぐ戦国時代。この激しい社会変動の中で、行基図はその価値と役割を大きく変容させた。本章では、その変容の様相を、「実用性」と「象徴性」という、時に相克し、時に結びつく二つの軸から分析する。実用的な地図としての価値を低下させる一方で、新たな象徴としての役割を担うに至った行基図の、逆説的な運命を明らかにする。

第一節:実用図としての限界と国絵図の台頭 ―定性から定量へ―

戦国時代は、大名たちが自らの領国をいかに効率的に経営し、軍事的に防衛・拡大するかが死活問題となる時代であった。このような状況は、地図に対して、従来とは比較にならないほどの正確性と実用性を要求した。敵国への進軍経路の策定、城砦の配置、そして何よりも領国の経済力と軍事力を示す石高の正確な把握は、大名にとって不可欠な情報であった 21 。諸国の隣接関係や都からの街道網を定性的に示す行基図は、こうした具体的かつ定量的な戦略立案の要求に応えるには、あまりにも概略的であった。

この時代の要請に応え、地図の世界に革命をもたらしたのが、天下統一を推し進めた豊臣秀吉の政策である。秀吉は、全国の支配を確立する過程で、土地と人民を直接把握するため、統一された基準による全国的な検地事業「太閤検地」を断行した 23 。この事業の画期性は、一間=六尺三寸といった度量衡の全国統一 27 と、検地役人が現地に入って実測する「竿入検地」の徹底 25 にあった。これにより、国土は初めて客観的な数値(石高)によって一元的に把握されることになった。これは、中世的な荘園公領制の複雑な権利関係を解体し、国土を定量的に管理しようとする、まさに近世的な統治思想の現れであった。

この国土把握の思想は、地図政策にも直結した。秀吉は1591年(天正19年)、全国の大名に対し、検地帳(御前帳)とともに「国絵図」の提出を命じたのである 29 。この国絵図は、一国を単位として、郡や村の位置、村ごとの石高、街道、河川、城などが詳細に記された、領国統治のための実用的な行政地図であった 29 。同様に、城郭の縄張り、石垣の高さ、堀の幅といった軍事情報を極めて詳細に描く「城絵図」も作成が命じられ、地図は国家統治と軍事戦略の根幹をなす重要なツールへとその性格を劇的に変えた 32 。

この「国絵図」の台頭は、行基図の実用的な価値を決定的に低下させた。領国経営や軍事行動という、戦国大名にとって最も重要な局面において、行基図が参照される機会は失われていったのである。以下の表は、この時代に併存した各種地図の性格を比較し、行基図が置かれた歴史的状況を明確にするものである。

|

地図の種類 |

主な作成年代 |

作成主体/目的 |

空間表現の特徴 |

価値の源泉 |

|

荘園絵図 |

平安~室町 |

荘園領主(境界・権利の確認) 35 |

絵画的・部分的 |

現地との一致 |

|

行基図 |

平安~江戸初期 |

中央政府・知識人(国家秩序の確認・教育) 1 |

抽象的・全国的・京都中心 |

伝統・権威 |

|

国絵図 |

安土桃山~江戸 |

幕府・藩(領国統治・徴税) 29 |

測量的・行政区画的 |

正確性・網羅性 |

|

城絵図 |

安土桃山~江戸 |

幕府・藩(軍事情報把握) 33 |

軍事的・詳細 |

機密性・詳細性 |

|

道中図 |

江戸 |

民間版元(旅行案内) 39 |

路線的・名所中心的 |

実用性・娯楽性 |

この比較から明らかなように、戦国時代は、荘園絵図や行基図に代表される「権利や秩序を象徴する地図」から、国絵図や城絵図に代表される「国土を定量的・実証的に把握し、統治するための地図」への、まさに転換点であった。行基図は、この大きな歴史的潮流の中で古い価値観を代表する存在となりながらも、次節で見るように、全く新しい文脈で再利用されるという特異な運命を辿ることになる。

第二節:権力の表象としての地図 ―世界図・日本図屏風の世界―

実用的な価値を減じた行基図が、一方で最高の権力者の下で、かつてないほどの象徴的価値を帯びて用いられた。この逆説を最も雄弁に物語るのが、豊臣秀吉が所持し、桃山画壇の巨匠・狩野永徳が制作に深く関わったと伝えられる「世界及日本図屏風」(浄得寺蔵、国指定重要文化財)である 41 。

この屏風は、世界地図と日本地図が一双をなす壮大な構成をとる 42 。これは、秀吉が自らの統治する日本を、閉じた世界ではなく、広大な世界の文脈の中に位置づけていたことを示す、グローバルな視野の表れである 43 。注目すべきは、この日本図の様式である。描かれた日本列島は、京都(図中では「大和」と表記)を中心に主要街道が放射状に描かれるなど、まさに行基図の伝統的な様式を忠実に踏襲しているのである 41 。

そして、この日本図に込められた政治的意図を最も明確に示すのが、九州から朝鮮半島に向かって引かれた一本の朱線である 41 。これは、秀吉が断行した朝鮮出兵(文禄・慶長の役)という具体的な対外政策と直接的に結びつくものであり、この屏風が単なる室内の装飾品ではなく、彼の野望と世界戦略を内外に表明するための、極めて政治的なプロパガンダであったことを強く示唆している 44 。

ここで、一つの根源的な問いが生じる。太閤検地や国絵図の作成によって、合理的・実証的な国土把握を誰よりも推し進めた秀吉が、なぜ自らの権力を誇示する媒体として、行基図というある種「時代遅れ」の様式を戦略的に選択したのであろうか。

その答えは、秀吉の出自と、彼が確立しようとした権力の性質に求められる。農民から身を起こし、実力で天下を手にした秀吉にとって、自らの支配を盤石なものとするためには、軍事力や経済力だけでなく、その支配の「正統性」を人々に認めさせる必要があった。彼は、天皇、公家、有力寺社といった伝統的な権威構造の頂点に自らを位置づけるため、行基図が象徴する「聖人が定めた伝統的日本」の正統な支配者・継承者であることを、視覚的に示す必要があったのである。

つまり、秀吉は二つの異なる地図を、異なる目的で使い分けていたと考えられる。国絵図や城絵図が、国土を効率的に統治するための「実務(テクノクラート)」の道具であったとすれば、行基図様式の屏風は、自らの支配の正統性を人々に知らしめるための「理念(イデオローグ)」の道具であった。新しい実力支配のシステム(国絵図)と、古い権威の継承者としての立場(行基図)の両方を手中に収めること。これこそが、秀吉の天下統一戦略の核心にあった。さらに、その行基図を世界図と対置させることで、彼は「伝統的日本の支配者」として「世界」に対峙するという、壮大な自己演出を試みたのである。この行為は、彼が造らせた黄金の茶室や、主催した大規模な醍醐の花見といった、他の自己顕示的なパフォーマンスと全く同根の、計算され尽くした権力表象であったと言えよう 46 。

第三節:武家の教養と芸術における受容

行基図は、天下人の権力表象という壮大な舞台だけでなく、より広い武家社会においても、新たな価値を見出され受容されていった。それは、実用性を離れた、教養と芸術の対象としての役割である。

その一つの現れが、美術品としての行基図の制作である。行基図は、権力者の居館や寺院の広間を飾る屏風絵の画題としても採用された。安土桃山時代の作とされ、福井県小浜市の発心寺に伝わる屏風絵はその代表的な作例である 3 。これは、行基図が単なる情報伝達の媒体であることを超え、その様式化された図様自体が、鑑賞に値する芸術的価値を持つと認められていたことを示している。

また、武家の教養としての側面も無視できない。戦国時代から江戸時代初期にかけて、武士階級が身につけるべき必須の知識や礼法として「武家故実」が重視された 48 。その中で、自らが治めるべき日本の地理、特に令制国や五畿七道といった国家の基本的な枠組みを理解することは、武士にとって必須の嗜みであった。行基図は、そのための簡便な教材として、あるいは地理的教養を身につけていることの象徴として、武家社会で一定の役割を果たした可能性が考えられる。

この文脈で重要な役割を担ったのが、秀吉の「世界及日本図屏風」の制作にも関わった狩野派の絵師たちである 41 。狩野派は、室町幕府以来、時の権力者と密接に結びつき、その庇護の下で画壇の覇権を握った御用絵師集団であった 49 。彼らのような当代一流の芸術家が、行基図の様式を画題として取り上げたという事実は、この様式が、実用性とは別の次元で、高い文化的価値を持つものと見なされていたことを物語っている。行基図は、権力と文化が交差する、安土桃山文化の華やかな一角に、確かにその位置を占めていたのである。

第三章:行基図の国際的伝播と変容 ―「日本」のイメージ形成―

戦国時代から安土桃山時代にかけては、日本が世界との関係を大きく変化させた時代でもあった。この対外交流の活発化の中で、行基図は国境を越え、海外の人々にとっての「日本」のイメージを形成する上で、極めて重要な役割を果たした。本章では、行基図が東アジア、そしてヨーロッパへと伝播し、そこでどのように受容され、変容していったのか、その軌跡を追跡する。

第一節:東アジアへの影響 ―標準日本図としての認知―

行基図の海外への伝播は、ヨーロッパに先んじて、まず東アジア世界で起こった。室町時代以降、行基図は外交使節や交易商人などを介して、朝鮮半島や中国へと伝わっていったと考えられている 3 。

その影響を最も明確に示すのが、1402年に朝鮮王朝(李氏朝鮮)で作成された世界地図「混一疆理歴代国都之図(こんいつきょうりれきだいこくとのず)」である 7 。この地図は、イスラムや中国の地理情報を取り入れた、当時としては極めて先進的な世界地図であったが、その右下に描かれた日本列島の姿は、まさに行基図の強い影響下にある。九州を北にして90度回転し、南北に長い形で描かれているものの、諸国が団子状に連なり、全体として細長い形状をなす表現は、行基図の様式を色濃く反映している 53 。

この事実は、15世紀初頭の東アジア世界において、行基図が日本を代表する「公式」あるいは「標準」の地図として認知されていたことを示している。日本の地理情報は、行基図というフィルターを通して、隣国に理解されていたのである。

第二節:ヨーロッパへの伝播とオルテリウス図 ―西洋における日本像の原型―

16世紀半ば、日本はポルトガル人との接触により、ヨーロッパ世界と直接的な交流を開始する。この大航海時代の潮流の中で、行基図はキリスト教の宣教師たちによって、遠くヨーロッパへと運ばれることになった。

この歴史的な知の移動において中心的な役割を果たしたのが、イエズス会である。特に、1579年(天正7年)に日本を視察するために来日したイエズス会巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノが、日本で入手した行基図をヨーロッパへ持ち帰ったと考えられている 31 。彼ら宣教師にとって、布教対象地域の正確な地理情報は、活動の根幹をなす重要なものであった。

ヴァリニャーノらがもたらした日本の地図情報は、やがて当時ヨーロッパの地図製作の中心地であったアントワープの地図製作者、アブラハム・オルテリウスの手に渡った。近代的地図帳の父とも称されるオルテリウスは、この最新情報に基づき、自らが編纂した画期的な世界地図帳『世界の舞台(Theatrum Orbis Terrarum)』の1595年版補巻に、ヨーロッパの地図史上初めて、日本を単独で詳細に描いた一枚図「テイセイラによる日本列島図(Iaponiae Insulae Descriptio)」を掲載した 31 。

この「オルテリウス図」の登場は、西洋における日本像の形成史において、決定的な出来事であった。その図様は、行基図を原型としながらも、ヨーロッパの地図製作の文法に沿って大きく「変容」していた。行基図が持つ本州・四国・九州という基本的な国土の骨格は踏襲しつつも、その輪郭はより写実的な海岸線を持つ、横向きのエビのような形状に描き直された。さらに、九州西部には「Firando(平戸)」や「Bungo(豊後)」など、イエズス会士やポルトガル商人が実際に活動し、よく知っていた地名が詳細に書き込まれている 57 。これは、日本の行基図という一次情報に、ヨーロッパ人自身が獲得した知見を融合させ、より正確で実用的な地図を創り出そうとした努力の現れである。

この完成度の高い「オルテリウス図」は、その後、メルカトルをはじめとする他の地図製作者たちによっても繰り返し模倣・転載され 57 、17世紀半ばに至るまで、ヨーロッパで描かれる日本地図の基本形(プロトタイプ)として、絶大な影響力を持ち続けた 55 。

この一連の出来事は、単なる情報の移動として捉えるべきではない。それは、文化的な「翻訳」のダイナミックなプロセスであった。行基図に込められていた、京都を中心とする律令国家の秩序観や、国土を独鈷杵になぞらえる仏教的な思想といった「内向きの聖性」は、大航海時代のヨーロッパの地理学的・キリスト教的な世界観の枠組みの中では、理解不能であるか、あるいは重要視されなかった。ヨーロッパ人たちは、行基図を自分たちの地図製作の文法、すなわち正確な海岸線の描写、経緯度の設定、具体的な地名の記載といった基準に沿って「解読」し、再構成したのである。

この翻訳の過程で、行基図の持つ日本固有の思想的意味は捨象され、代わりに「外から客観的に観察された地理的実体」としての日本像が新たに創出された。そして興味深いことに、天正遣欧少年使節が持ち帰ったオルテリウスの地図帳を、豊臣秀吉自身が目にしたという逸話も伝わっている 43 。これは、戦国時代の日本が、意図せずして自らの姿を世界に発信し、それが加工・変容された上で、再び自らの元へとフィードバックされるという、グローバルな知の還流がこの時代に既に始まっていたことを示す、象徴的な出来事と言えるだろう。

第四章:近世以降の展開と終焉 ―意匠としての再生―

戦国時代の激動を経て、徳川幕府による泰平の世が訪れると、行基図の歴史は最終章を迎える。実用図としての役割を完全に終えた後、それは日本の文化の中に、新たな形でその生命を留めることになった。本章では、行基図が実用世界から退場し、装飾的な「意匠」として再生する過程を考察する。

第一節:実用地図からの退場

江戸幕府もまた、豊臣政権の方針を継承し、全国統治の基盤として国絵図事業を推進した。慶長、正保、元禄、天保と、繰り返し諸大名に国絵図と郷帳の作成・提出を命じ、国土の把握に努めた 30 。社会が安定し、交通網が整備されるにつれて、地図に求められる精度はますます高まっていった。

こうした流れの中で、幕府の事業として、より測量に基づいた「正保日本図」などが作成されるに至り、行基図の実用性は完全に過去のものとなった 3 。そして、19世紀初頭、伊能忠敬が日本全国を実測して作成した驚異的に正確な「大日本沿海輿地全図(伊能図)」の登場は、行基図の時代に完全な終止符を打った 15 。商業出版の世界においても、行基図が最後に印刷されたのは明暦2年(1656年)版が最後であったとされ、これ以降、実用的な地図として顧みられることはなくなった 4 。

第二節:意匠としての生命 ―記憶のなかの「かたち」―

しかし、実用性を失った後も、行基図は日本の文化から完全に姿を消したわけではなかった。それは、教育や芸術の分野において、象徴的な「かたち」として生き続けたのである 3 。

その最も顕著な例が、江戸時代後期に作られた九谷焼や伊万里焼などの磁器に描かれた「地図皿」である 3 。これらの皿には、日本の国土を象徴する図像として、まさに行基図の様式化された日本列島が描かれている。これらは国内で教養人や富裕な町人などに珍重されただけでなく、海外へも輸出された。

この段階に至り、行基図はもはや情報を伝達する「地図」ではなく、日本の国土を象徴する一種の吉祥文様、あるいは歴史的な記憶を呼び起こすノスタルジックな「デザイン」へと、その性格を完全に転換させたと言える。そこには、かつてこの図が担っていた、聖人が定めた国土の秩序や、仏法に守護された神国といった思想の記憶が、装飾的な意匠の中にほのかに留められていた。行基図は、その長い歴史の最後に、人々の心象風景の中に生きる「日本の原風景」の一つとして、その姿を定着させたのである。

結論

本報告書で詳述してきたように、「行基図」は戦国時代という歴史の画期において、逆説的とも言える二重の運命を辿った。

一方では、太閤検地や国絵図の作成に代表される、国土を定量的・実証的に把握し、効率的に統治しようとする近世的な理念の台頭により、その実用性を急速に失っていった。戦乱の世を生きる武将たちの現実的な要求に対し、行基図の示す抽象的な秩序は、もはや直接的な答えを与えるものではなかった。

しかしその一方で、まさにその抽象性と伝統性ゆえに、行基図は新たな価値を見出された。天下統一を成し遂げた豊臣秀吉のような新興の権力者によって、それは「聖人が定めた伝統的日本」の秩序と神聖性を象徴する「かたち」として戦略的に選び取られた。そして、世界の中の日本を意識した壮大な権力表象の道具として、かつてないほどの象徴的価値を帯びるに至ったのである。実用性を失う過程と、象徴性を獲得する過程は、表裏一体で進行したのだ。

行基図が戦国時代に経験したこの位相の変容は、単なる地図史の一コマに留まるものではない。それは、日本社会が中世的な価値観から近世的な価値観へと移行する際の、文化のダイナミックな再編・再解釈の過程を映し出す、極めて貴重な事例である。実用性を失った文化的な遺物が、なぜ、そしていかにして新たな象徴的生命を獲得するのか。行基図の辿った軌跡は、この普遍的な問いに対する、日本史における一つの鮮やかな解答を提示している。

それは、地図というメディアが、単に空間を客観的に写し取るだけの道具ではなく、その時代の思想、権力、そして人々の世界観そのものを描き出す鏡であることを、我々に雄弁に物語っているのである。

引用文献

- 日本國之圖 - 蘆田文庫電子展示--書誌詳細表示 https://www.lib.meiji.ac.jp/perl/exhibit/ex_search_detail?detail_sea_param=9,105,0,a

- 行基図(ギョウキズ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%A1%8C%E5%9F%BA%E5%9B%B3-52544

- 行基図 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E5%9F%BA%E5%9B%B3

- 蘆田文庫電子展示--書誌詳細表示 https://www.lib.meiji.ac.jp/perl/exhibit/ex_search_detail?detail_sea_param=9,105,0,b

- 3-1 行基図 https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/exhibition/kochizu/gazou/3-1.html

- 日本の形はどのように把握されてきたか https://www.tsukubabank.co.jp/corporate/info/monthlyreport/pdf/2014/02/201402_12.pdf

- 行基図とは?その特徴や歴史を解説! - Map Freak https://map-freak.com/gyokizu/

- 行基 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E8%A1%8C%E5%9F%BA/

- 日本の河川技術の基礎をつくった人々・略史 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/rekishibunka/kasengijutsu11.html

- 行基は奈良時代の僧で、当時禁じられていた民衆への伝道を各地で行ったほか - 枚方市 https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000000/367/53826.pdf

- 行基 | 奈良偉人伝 | 奈良県歴史文化資源データベース「いかす・なら」 https://www.pref.nara.jp/miryoku/ikasu-nara/ijin/gyoki/

- 4ページ - 貝塚市 https://www.city.kaizuka.lg.jp/bunkazai/kankobutsu/temps/tenpsitiran/30temps/tenp67/tenp67html/tenpus67_4page.html

- コラム 行基による公共事業 https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h25/hakusho/h26/html/n1111c10.html

- 行基 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E5%9F%BA

- 日本地図屏風 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/440516

- 行基菩薩説大日本国図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/377377

- 行基図考 http://web.kyoto-inet.or.jp/people/honda5/ron18.htm

- 聖なる場 としての国家領域 一 「神国」の表象 一 千田 稔 https://nichibun.repo.nii.ac.jp/record/2971/files/kosh_018__273__269_282__273_286.pdf

- 【地理/地学】日本最古の地図「行基図」の真相 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=RCMSiuepuQ8

- 『絵地図の世界像』 Book Review - DTI http://www.mars.dti.ne.jp/~techno/review/review2.htm

- 戦国時代を地図で表現する限界への兆戦 - BEST TiMES(ベストタイムズ) https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/10368/

- 洛中洛外図屏風:戦国武将が掘り起こした美術表現の世界 | - トップ http://katori-atsuko.com/?p=988

- 長崎街道176~行基図と流宣図と - 長崎ディープ ブログ http://blog.nadeg.jp/?eid=305

- 太閤検地 : 秀吉が目指した国のかたち - 新書マップ https://shinshomap.info/book/9784121025579

- 太閤検地 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/taiko-kenchi/

- 太閤検地をわかりやすく知りたい!豊臣秀吉の政策の目的とは - 戦国武将のハナシ https://busho.fun/column/taiko-kenchi

- (1) 太閤検地の実施 - ADEAC https://adeac.jp/oamishirasato-city/texthtml/d100010/mp100010-100010/ht010940

- 土地を量る、検地 - 国土づくりを支えた技術 - 技術の歩み - 大地への刻印 - 水土の礎 https://suido-ishizue.jp/daichi/part3/01/11.html

- 国絵図(くにえず)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E7%B5%B5%E5%9B%B3-55697

- 【解説「国絵図」】 - ADEAC https://adeac.jp/hamamatsu-city/text-list/d300030/ht000010

- 日本図 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/567962

- 正保城絵図 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/category/categoryArchives/0300000000/0305000000_4/00

- 正保城絵図 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E4%BF%9D%E5%9F%8E%E7%B5%B5%E5%9B%B3

- 城絵図を読む | 企画展示 - 古書の博物館 西尾市岩瀬文庫 https://iwasebunko.jp/event/exhibition/entry-155.html

- 荘園絵図 https://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp/permanent/chusei1/11.htm

- 荘園絵図(しょうえんえず)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%8D%98%E5%9C%92%E7%B5%B5%E5%9B%B3-842408

- 描かれたものは・・・? その1 - 東寺百合文書WEB https://hyakugo.pref.kyoto.lg.jp/?p=126

- 江戸幕府の日本地図 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b50773.html

- 全国街道図 - 古地図コレクション(古地図資料閲覧サービス) https://service.gsi.go.jp/kochizu/app/item/?id=36&category=11

- 【特別展】江戸時代 かながわの旅 ―「道中記」の世界― [後期] | 神奈川県立歴史博物館 https://ch.kanagawa-museum.jp/exhibition/1379

- 寺院宝物 | 真宗大谷派 角原山 浄得寺 https://jyoutokuji.jp/houmotu

- 日本図世界図屏風 - 名古屋市博物館 https://www.museum.city.nagoya.jp/collection/data/data_19/index.html

- 第158回 世界初の近代地図帳とシェイクスピア、秀吉 - - 英国ニュースダイジェスト http://www.news-digest.co.uk/news/columns/city/19568-1543.html

- 安土桃山時代|世界大百科事典・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1716

- なぜ豊臣秀吉は「朝鮮出兵」を決意したのか なんと「あの武将」が発案者だった? https://toyokeizai.net/articles/-/158743?display=b

- 安土桃山時代の特徴は? 活躍した人物や文化について知っておこう【親子で歴史を学ぶ】 https://hugkum.sho.jp/217500

- 桃山文化 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/momoyama-bunka/

- 旗本御家人 - 17. 武家装束著用図(ぶけしょうぞくちゃくようず) - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/hatamotogokenin/contents/17.html

- 鳳凰図屏風 | 狩野派 | 収蔵品詳細 | 作品を知る | 東京富士美術館(Tokyo Fuji Art Museum, FAM) https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork/03823/

- 檜図屏風 (ひのきずびょうぶ) - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/r_collection/index.php?controller=dtl&colid=A1069

- 伝 狩野永徳 | 作品を知る | 東京富士美術館(Tokyo Fuji Art Museum, FAM) https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork-artist/a149/

- 狩野永徳 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kano-eitoku/

- 龍谷の至宝 『混一疆理歴代国都之図(こんいつきょうりれきだいこくとのず)』 https://www.ryukoku.ac.jp/about/pr/publications/60/11_treasure/treasure.htm

- 世界最古の世界地図 『混一疆理歴代国都之図』と日本 - 龍谷大学 https://opac.ryukoku.ac.jp/iwjs0005opc/bdyview.do?bodyid=BD00005974&elmid=Body&fname=r-barc-kh_2015_006.pdf

- 古地図の中の日本 - 鶴見大学 https://www.tsurumi-u.ac.jp/uploaded/attachment/2095.pdf

- 「世界の舞台・ティセラ日本図」カレンダー - 地図情報センター https://chizujoho.jpn.org/01_chizujoho/40/mi40_3.html

- テイセイラによる日本列島図 – 日本関係欧文史料の世界 https://kutsukake.nichibun.ac.jp/obunsiryo/map/001572916/

- ケーレ制作「日本図」(1630年刊) – 日本関係欧文史料の世界 https://kutsukake.nichibun.ac.jp/obunsiryo/map/005160411/

- 江戸幕府の地図事業 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B9%95%E5%BA%9C%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%9B%B3%E4%BA%8B%E6%A5%AD

- 第95回展示 西洋古版日本地図展 - 鶴見大学 http://blog.tsurumi-u.ac.jp/library/2002/07/post-8e34.html