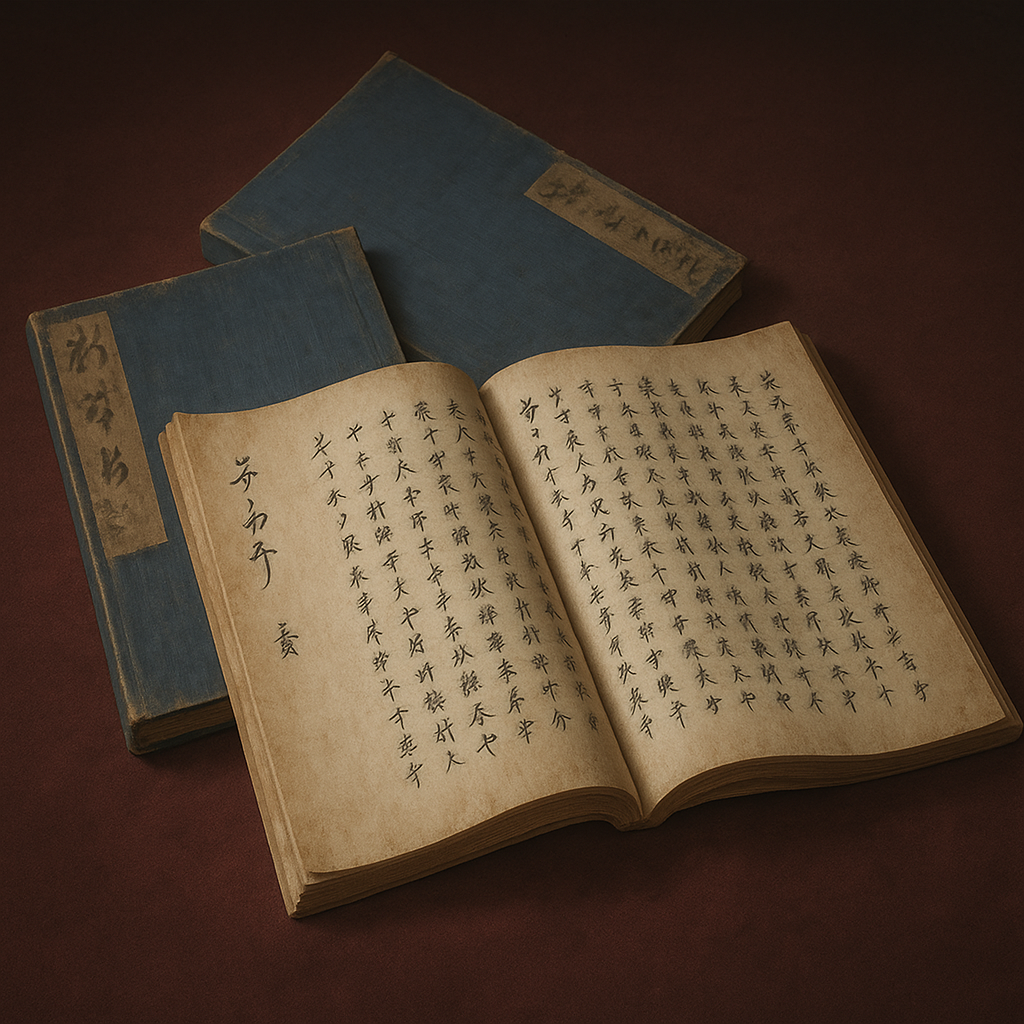

西村流砲術書

西村流砲術は西村丹後守忠次が慶長年間に創始。徳川家関連が推測され、大筒運用や集団戦法を重視か。種子島西村家とは無関係。史料不足は伝承脆弱性や時代変化が要因。

「西村流砲術書」に関する総合的学術調査報告

序論:謎に包まれた砲術流派「西村流」と本報告書の射程

日本の武芸史、とりわけ戦国時代から江戸時代初期にかけての兵法史において、鉄砲の導入がもたらした変革は計り知れない。その中で、数多の砲術流派が興亡を繰り返したが、その多くは詳細な記録を残さぬまま歴史の闇に消え去った。本報告書が対象とする「西村流砲術」もまた、そうした謎に包まれた流派の一つである。利用者から提示された「西村丹後守忠次という人物が創始した西村流砲術の秘伝・極意などを記した書」という情報は、この流派への探求の出発点となるが、同時に研究の困難さをも示唆している。西村流に関する史料は極めて断片的であり、その全体像を掴むことは容易ではない。

さらに、この研究には特有の複雑さが存在する。それは、日本の鉄砲史の原点とも言える『鉄炮記』に登場する種子島の「西村織部丞」との関連性である。同じ「西村」の名を持つことから、両者を安易に結びつける言説も散見されるが、その関係性は慎重な史料批判をもって検証されねばならない。この混同問題は、西村流砲術の実像を解明する上で避けて通れない論点である。

したがって、本報告書は、現存する断片的史料を博捜・分析し、以下の三点を明らかにすることを目的とする。第一に、西村流砲術の流祖、系譜、そして活動した時代背景を特定し、その歴史的実像を可能な限り再構築すること。第二に、『西村流砲術書』そのものは現存が確認されていないものの、同時代の他の砲術伝書との比較検討を通じて、その内容と技術体系を論理的に類推すること。第三に、この流派が日本の砲術史、ひいては戦国末期から江戸初期にかけての軍事史において占めるであろう位置を多角的に考察することである。

本報告書の構成は以下の通りである。まず第一章で、流祖・西村丹後守忠次とその後継者に関する記録を整理し、西村流砲術そのものの輪郭を明らかにする。特に、流祖の名前に含まれる文字の政治的含意を深く考察する。続く第二章では、「失われた伝書」としての『西村流砲術書』に焦点を当て、その想定される内容と、伝承が途絶えた歴史的背景を探る。第三章では、歴史的混同の源となっている種子島の西村家との関係を、系譜的・地理的観点から徹底的に分析し、両者が全くの別系統であることを論証する。第四章では、西村流が活動した時代の砲術界全体の技術的動向を概観し、その中で西村流が有したであろう技術的特徴を推論する。最後に結論として、本報告書で得られた知見を総括し、西村流砲術研究に残された課題と今後の展望を提示する。

第一章:西村流砲術の輪郭 ― 伝承と記録

西村流砲術に関する直接的な史料は極めて乏しい。しかし、江戸時代中期以降に編纂された武芸書の中に、その存在を伝える貴重な記述が散見される。本章では、これらの断片的な記録を丹念に拾い上げ、分析することで、謎に包まれた西村流の輪郭を素描する。

第一節:流祖・西村丹後守忠次 ― その名と時代背景の考察

西村流砲術の創始者については、複数の武芸書が一致した見解を示している。享保元年(1716年)に日夏繁高によって著された『本朝武芸小伝』は、武芸諸流の系譜をまとめた初期の重要な文献であるが、ここに「西村流 西村丹後守忠次の流派」という記述が見える 1 。この記述は、後の『武芸流派辞典』などの文献にも受け継がれており、西村流の流祖が「西村丹後守忠次(にしむら たんごのかみ ただつぐ)」という人物であったことは、この分野における基本的な共通認識となっている 1 。

この「西村丹後守忠次」という名乗りは、彼の人物像と社会的背景を考察する上で、極めて重要な手がかりを内包している。まず「丹後守」という官職名(官途名)は、武士がその格式や権威を示すために用いたものであり、彼が単なる一介の技術者ではなく、一定の社会的地位を有した武士であったことを示唆している 4 。これが主君から許された受領名であったのか、あるいは何らかの功績により朝廷から正式に任官されたものかは定かではないが、彼の活動が公的な性格を帯びていた可能性を示している。

さらに重要なのが、「忠次」という実名である。特に「忠」の一字は、西村流が活動したと推定される時代において、極めて強い政治的色彩を帯びていた。西村流の系譜に連なる浅香朝光が「慶長年中の人」と記録されていることから 1 、流祖である忠次の活動時期もまた、慶長年間(1596-1615)を中心とする安土桃山時代末期から江戸時代最初期にかけてと推定される。この時代は、関ヶ原の戦い(1600年)と大坂の陣(1614-1615年)を経て、徳川家康と二代将軍・秀忠が日本の支配体制を確立していく、まさに天下統一の総仕上げの時期であった。

この政治的に激動する時代において、「忠」の字は、徳川宗家やその譜代の重臣が用いる通字として広く認識されていた。二代将軍・徳川秀忠をはじめ、家康の四男・松平忠吉、徳川四天王に数えられる酒井忠次や本多忠勝など、その例は枚挙に暇がない 6 。主君が家臣に自らの名前の一字を与える「偏諱」という慣習が示すように、名前、特に通字は主従関係や政治的帰属を示す重要なマーカーであった 8 。

このような歴史的文脈を踏まえると、西村丹後守が「忠次」と名乗っていた事実は、単なる偶然とは考え難い。彼が徳川家、あるいは徳川家と極めて関係の深い大名に仕え、その武功や技術を認められて「忠」の字を許された、もしくは自ら名乗ることで徳川方への忠誠を示した可能性が極めて高い。この推論は、西村流砲術が単なる一地方の武芸にとどまらず、徳川政権の軍事体制構築という、より大きな枠組みの中で機能していた可能性を示唆するものであり、本報告書全体の分析を貫く重要な視座となる。

第二節:道統の継承者たち ― 種田木工助と浅香四郎左衛門朝光

『本朝武芸小伝』をはじめとする諸資料は、流祖・忠次の後の系譜についても一致した情報を伝えている。それによれば、忠次の直弟子が「種田木工助(たねだ もくのすけ)」であり、さらにその教えを受けたのが「浅香四郎左衛門朝光(あさか しろうざえもん ともみつ)」であったとされる 1 。この「忠次 - 種田 - 浅香」という道統は、西村流の唯一確かな伝承系統として記録されている。

しかしながら、これら二人の継承者に関する具体的な情報は、流祖・忠次以上に乏しいのが現状である。彼らがどの藩に仕え、どのような生涯を送ったのか、その具体的な経歴を伝える史料は、現在のところ公開されているデータベースや文献からは見出すことができない。これが西村流研究を著しく困難にしている要因の一つである。彼らの名を手がかりに、諸藩の分限帳(藩士の名簿)や家譜、地方史料などを丹念に調査することが、今後の研究における重要な課題となるであろう。

それでもなお、この系譜から得られる唯一にして最大の知見は、浅香朝光が「慶長年中の人という」と特記されている点である 1 。これは、西村流砲術が、戦国の遺風が色濃く残る一方で、新たな泰平の世が到来しつつあった慶長年間、すなわち17世紀初頭に、確かに存在し、活動していたことを示す動かぬ証拠である。この時代は、鉄砲の役割が、野戦における主力兵器から、大規模な攻城戦における決戦兵器へ、そして泰平の世における武士の武備へと、その性格を大きく変化させていく過渡期であった。西村流は、まさにこの歴史的転換点のただ中で、その技術を練磨し、伝承していた流派だったのである。

第二章:「西村流砲術書」の実在を巡る考察

西村流砲術の存在が確認された以上、その技術と思想を体系的に記したであろう『西村流砲術書』への関心は必然的に高まる。しかし、この伝書は現存が確認されておらず、その実態は謎に包まれている。本章では、この「失われた書」の姿を、同時代の他の砲術書との比較や、歴史的背景からのアプローチを通じて、論理的に再構築することを試みる。

第一節:秘伝書としての砲術書 ― その一般的構成と内容

戦国時代から江戸時代にかけて成立した砲術書は、単なる技術の解説書(マニュアル)ではなかった。それは流派の奥義を記した「秘伝書」であり、師から弟子へと道統が正しく受け継がれたことを証明する「免許」としての役割を担っていた。そのため、その内容は極めて多岐にわたるのが通例であった。

東京大学総合図書館が所蔵する複数の砲術伝書の内容を分析すると、その一般的な構成が見えてくる 12 。まず基本となるのは、鉄砲の構え方、照準の合わせ方といった射撃の作法である。しかし、それだけにとどまらず、より専門的で秘伝性の高い情報が豊富に含まれていた。例えば、天候や湿度、射撃の目的に応じて配合を変える「火薬の調合術」、正確な射撃の前提となる「標的までの距離の目測術」、銃を常に最良の状態に保つための「整備法」などが詳細に記されていた 12 。

さらに、砲術は射撃技術単体で完結するものではなかった。火薬の主原料である硝石を国内で生産するための「硝石の製造法」や、弾道を計算し、陣形を構築するために不可欠な「算術」に関する記述が含まれることも珍しくなかった 12 。このように、砲術書とは、射撃技術を中心に、化学、物理学、数学といった関連知識をも網羅した、総合的な軍事技術体系の集大成だったのである。

第二節:現存する伝書との比較検討 ― 「失われた書」の姿を再構築する

『西村流砲術書』の現物が存在しないという事実は、研究上の大きな制約である。しかし、この「不在」という事実から出発し、同時代の他の流派の伝書という「鏡」を用いることで、そのあるべき姿を論理的に推論することは可能である。

西村流が活動した慶長年間は、日本の軍事史における一つの頂点、大坂の陣(冬ノ陣1614年、夏ノ陣1615年)が行われた時代である。この戦いは、巨大な城郭をめぐる大規模な攻城戦であり、鉄砲、特に城壁や櫓を破壊するための「大筒」(大砲)が決定的な役割を果たした。第一章で論じたように、西村流の流祖・忠次が徳川方と深い関係にあったとすれば、その技術体系がこの時代の軍事的要請と無関係であったはずがない。

この観点から他の流派の伝書を参照すると、いくつかの重要な示唆が得られる。例えば、森重流砲術は、個人の技量だけでなく、「衆発繰替」と呼ばれる団体訓練法を確立し、集団としての火力を最大化する技術体系を構築していた 13 。また、中島流は大筒による射法を特技としていたことが知られている 13 。関ヶ原の戦い以降、徳川政権下で兵農分離が徹底され、足軽による鉄砲隊の組織的運用が確立していく中で、こうした集団戦法や大筒の運用技術は、最も需要の高い軍事技術であった。

これらの事実から、『西村流砲術書』には以下の内容が含まれていたと強く推測される。

- 基本的な射法・火薬調合・測距術 : これは全ての砲術書に共通する必須項目である 12 。

- 集団運用法(銃陳法) : 森重流に見られるように、統制された部隊として鉄砲隊を運用するための訓練法や陣形に関する詳細な記述があった可能性が高い 13 。戦場で迅速な装填を可能にする「早合」(火薬と弾丸を紙筒にまとめたもの)の製造法も、重要な秘伝として記されていただろう。

- 大筒の運用技術 : 大坂の陣のような大規模な攻城戦を想定し、大筒の鋳造法、照準法、効果的な運用戦術が、流派の最も重要な奥義として記されていたと考えられる。徳川方に仕える砲術家にとって、これは必須の技術であったはずだ 13 。

このように、西村流砲術書は、個人の射撃技術にとどまらず、徳川政権が推し進める新たな軍事体制に対応した、極めて実践的かつ組織的な技術体系を記した伝書であったと結論づけることができる。

第三節:伝承の断絶と史料の散逸 ― なぜ西村流の記録は乏しいのか

西村流がこれほどまでに記録に乏しいのはなぜか。その理由は、単一ではなく、複合的な要因が絡み合っていると考えられる。

第一に、武芸流派そのものが持つ固有の脆弱性である。多くの流派、特に秘伝性を重んじる流派では、その奥義は「一子相伝」や限られた高弟にのみ伝えられるのが常であった 15 。この閉鎖的な伝承形態は、流派の権威を保つ一方で、後継者が不慮の死を遂げたり、適当な弟子に恵まれなかったりした場合、その道統が容易に断絶してしまうという大きなリスクを抱えていた。西村流の三代目以降の系譜が不明であることは、まさにこの問題に直面した可能性を示唆している。

第二に、時代の大きな変化である。江戸時代に入り、世の中が泰平になると、砲術は実戦技術としての緊急性を失い、次第に武士の教養や儀礼的な武芸として形骸化していく側面があった 15 。そして決定打となったのが、幕末から明治にかけての社会変革である。高島秋帆らによって西洋式の近代砲術が導入されると、在来の火縄銃砲術は技術的に完全に時代遅れのものとなった 16 。さらに、明治維新による武士階級の解体と国民皆兵を基本とする西洋式軍隊の創設は、在来砲術流派の存在意義そのものを根底から覆した 17 。多くの流派がこの歴史の奔流の中で、伝承者を失い、自然消滅していったのである。

第三に、史料そのものの物理的な損失である。日本は古来、火災や地震、水害といった災害が多い国である。城下町の大火や、戦乱による焼失は、貴重な古文書を灰燼に帰させてきた 18 。特に、九州地方の歴史を語る上で看過できないのが、明治10年(1877年)の西南戦争である。この戦火により、薩摩藩島津家に関連する膨大な史料が焼失したことはよく知られている 19 。西村流と薩摩藩に直接の関係があったという証拠はないが、これは特定の流派や家系の記録が、一つの出来事によって歴史から完全に抹消されうる危険性を示す好例である。

西村流砲術に関する情報の希少性は、こうした伝承形態の脆弱性、時代の要請の変化、そして偶発的な史料の損失という、複数の要因が不幸にも重なり合った結果であると考えるのが最も妥当であろう。

第三章:もう一つの「西村」― 鉄砲伝来と種子島の西村家

西村流砲術の研究を進める上で、必ず直面し、そして明確に区別しなければならないのが、鉄砲伝来の地・種子島にその名を残す「西村家」の存在である。同じ「西村」という姓を持つことから生じる混同は、西村流の実像を曇らせる大きな要因となってきた。本章では、この二つの「西村」を徹底的に比較分析し、両者が全くの無関係であることを論証する。

第一節:『鉄炮記』に記された西村織部丞の役割

日本の鉄砲史の幕開けを告げる一級史料が、慶長11年(1606年)に南浦文之によって編纂された『鉄炮記』である 21 。この書によれば、天文12年(1543年)、種子島の西村小浦(現在の南種子町前之浜)に一艘の見慣れぬ大船が漂着した 21 。乗組員はポルトガル人を含む百余名で、言葉も通じず、島民はこれを怪しんだ。

この時、歴史的な役割を果たしたのが、現地の役人であった「西村主宰(地頭)織部丞」である 25 。彼は漢文の素養があり、船に乗っていた明国人の儒者・五峯(王直)と砂上で杖を用いて筆談し、彼らが敵意のない商人であることを確認した 21 。この西村織部丞の仲介によって、島主・種子島時堯はポルトガル人が携えていた火縄銃二挺を高値で購入し、これが日本における鉄砲伝来の端緒となったのである。いくつかの伝承では、この時、時堯が得た二挺のほかに、西村織部丞自身も一挺の鉄砲を伝授されたとされている 25 。

この西村家は、その後も種子島の地頭として代々続き、その屋敷跡は現在も鹿児島県熊毛郡南種子町西之本村に史跡として残されている 26 。特筆すべきは、この西村織部丞の子孫から、明治・大正期に大阪朝日新聞社の主筆として活躍し、「天声人語」の名付け親ともなった碩学のジャーナリスト、西村天囚(時彦)を輩出していることである 27 。天囚は、自らの祖先が鉄砲伝来という日本の歴史を画する大事件において重要な役割を果たしたことを強く自覚しており、大正10年(1921年)に建立された「鉄砲伝来紀功碑」の撰文も手掛けている 28 。この事実は、種子島の西村家が、鉄砲伝来における自家の由緒を家門の誇りとして、近代に至るまで強く意識し、伝承してきたことを物語っている。

このように、「鉄砲」と「西村」という組み合わせは、『鉄炮記』という権威ある史料によって、日本の歴史における象徴的な出来事として人々の記憶に深く刻み込まれている。そのため、後代の研究者や好事家が「西村流砲術」という名称を聞いた際に、これを鉄砲伝来の西村家と安易に結びつけて考えてしまうのは、ある意味で自然な連想であった。しかし、この連想は、史料に基づかない先入観であり、歴史研究においては慎重に排除されねばならない「罠」なのである。

第二節:二つの西村家の系譜的・地理的分析 ― 混同の回避と相関関係の検証

西村流砲術の西村丹後守忠次と、鉄砲伝来の西村織部丞が、全くの別人であり、両者の家系に直接的な関係がないことは、複数の観点から明白である。

第一に、活動した時代の決定的な相違である。西村織部丞が歴史の舞台に登場するのは天文12年(1543年)である。一方、西村丹後守忠次が西村流を創始し、その弟子たちが活動したのは、それから半世紀以上が経過した慶長年間(1596-1615年)頃である。両者の間には60年以上の時間的隔たりがあり、親子や兄弟といった直接的な血縁関係を想定することは不可能である。

第二に、活動した地理的空間の断絶である。西村織部丞の家系は、その名の通り種子島西村の地頭であり、その活動基盤は一貫して九州南端の離島・種子島にあった 25 。これに対し、西村丹後守忠次は、その名乗りから徳川政権との強い関連が推測される人物であり、その活動の中心は、徳川家の本拠地であった江戸や駿府、あるいは関ヶ原の戦いや大坂の陣といった、日本の政治・軍事の中枢であったと考えるのが自然である。両者の間には、当時の交通事情を考えれば、容易に往来できないほどの地理的な隔たりが存在する。

第三に、両者を結びつける史料が皆無であることである。西村流の伝承を記す『本朝武芸小伝』などの武芸書に、その出自が種子島であると示唆する記述は一切見られない。逆に、種子島の西村家の歴史を伝える『鉄炮記』や西村天囚の著作、現地の郷土史料などにも、一族から「丹後守忠次」を名乗る砲術家が出て、一大流派を興したという記録は全く存在しない 25 。

以上の分析を整理するため、以下に両者の比較表を示す。

表1:二人の「西村」に関する比較分析

|

項目 |

西村丹後守忠次 |

西村織部丞時貫 |

|

称号/役職 |

丹後守(官途名) |

織部丞(官途名)、西村主宰(地頭) |

|

活動時代 |

慶長年間(1596-1615)頃 |

天文12年(1543) |

|

活動場所 |

不明(徳川家関連の地と推定) |

種子島西村(現・鹿児島県熊毛郡南種子町) |

|

歴史的役割 |

西村流砲術の創始者 |

鉄砲伝来時の通訳・仲介役 |

|

主要史料 |

『本朝武芸小伝』 |

『鉄炮記』 |

|

著名な子孫 |

不明 |

西村天囚(ジャーナリスト) |

この表が示すように、両者は活動した時代、場所、歴史的役割、そしてその名を伝える史料群に至るまで、何一つ共通点を見出すことができない。したがって、西村流砲術の西村丹後守忠次と、鉄砲伝来の西村織部丞は、同姓の全くの別人であり、両者の間にいかなる血縁的・師弟的関係も存在しないと断定して差し支えない。この事実確認は、西村流砲術の本来の姿を、先入観なく探求するための不可欠な第一歩である。

第四章:戦国・江戸初期における西村流の技術的・歴史的背景

西村流砲術を正しく理解するためには、その流派単体の情報だけでなく、それが生まれた時代の技術的、社会的背景の中に位置づけて考察することが不可欠である。本章では、西村流が活動した慶長年間前後の砲術界全体の動向を概観し、その中で西村流が担ったであろう役割と、その技術体系の特質を推論する。

第一節:戦国期砲術の多様性と展開 ― 諸流派の技術的特徴

鉄砲が伝来した1543年から、西村流が活動した慶長年間に至るまでの約60年間で、日本の砲術は驚異的な速度で発展し、多様な分化を遂げた。当初は単なる射撃術であったものが、各大名家がその軍事的価値を認識するにつれ、専門技術として研究され、それぞれに特色を持つ数多くの流派が誕生した。日夏繁高の『本朝武芸小伝』は、津田流、稲富流など、戦国期に活躍した主要な砲術流派の名を挙げている 30 。

これらの流派は、それぞれが独自の工夫を凝らし、専門性を競い合っていた。

- 稲富流 : 流祖・稲富一夢。細川家や徳川家康に仕えた。火縄を挟むカラクリ(機関部)に、外部に露出した板バネを用いる「平カラクリ」を特徴とする銃を用いたとされる 1 。

- 関流 : 上総国久留里藩、後に土浦藩に伝わった。銃身が肉薄で、用心金(トリガーガード)が長い「猿渡り」と呼ばれる形状を特徴とし、特に大筒など口径の大きな火器の扱いに長けていた 14 。

- 森重流 : 優雅で芸術的とも評される構えの形を創作し、それを基礎とした集団訓練法を完成させた。個人の技量だけでなく、部隊としての統率された射撃を可能にした点に先進性が見られる 13 。

- 中島流 : 大筒による射法を特技とし、その威力は高く評価されていた。現代にもその技術は継承されている 13 。

これらの流派は、銃の構造、得意とする射法、訓練体系など、それぞれに明確な個性を持っていた。この技術的爛熟期とも言える時代に誕生した西村流を、他の流派との比較の中で相対的に位置づけるため、以下の表を作成した。

表2:主要砲術流派の比較

|

流派名 |

創始者(伝) |

成立時期(推定) |

技術的特徴(伝承・推測) |

主な伝承地/仕官先 |

|

西村流 |

西村丹後守忠次 |

慶長年間 |

大筒運用、集団戦法(推測) |

徳川家関連(推測) |

|

稲富流 |

稲富一夢 |

文禄・慶長年間 |

平カラクリ、遠距離精密射撃 |

細川家、徳川家 |

|

津田流 |

津田監物 |

天文・永禄年間 |

根来衆に伝わる実践的射術 |

紀州徳川家 |

|

関流 |

関之信 |

不明 |

肉薄銃身、大筒射法 |

久留里藩、土浦藩 |

|

森重流 |

森重都由 |

慶長年間 |

芸術的砲形、集団訓練法 |

不明 |

|

中島流 |

中島太兵衛 |

不明 |

大筒射法 |

千葉(現代) |

この表は、当時の砲術界がいかに多様な技術を内包していたかを示している。西村流もまた、こうした競合の中で、独自の強みを持って存在していたはずである。

第二節:西村流の技術体系に関する推論 ― 時代背景からのアプローチ

西村流が活動した慶長年間は、戦乱の時代の終焉と、徳川幕府による新たな支配体制の構築が同時進行する、歴史の大きな転換期であった。この時代の軍事的要請こそが、西村流の技術体系を解き明かす鍵となる。

第一に、野戦中心であった戦国中期の合戦から、巨大な城郭をめぐる大規模な攻城戦へと、戦いの様相が大きく変化した点である。その象徴が大坂の陣であった。この戦いでは、従来の中小口径の鉄砲による殺傷力以上に、城の防御施設(天守、櫓、城壁)を破壊するための大筒の威力が、勝敗を左右する決定的な要因となった。徳川家康が、イギリスやオランダから最新の大砲(カルバリン砲、カノン砲)を輸入し、大坂城攻撃に投入した事実は、この時代の戦いにおける大筒の重要性を如実に物語っている。このような状況下で、徳川方と深い関係にあったと推測される西村流が、大筒の鋳造技術や、弾道を計算して精密な射撃を行う運用法を、その核心技術としていなかったとは考え難い 13 。

第二に、軍隊の組織化と統制の深化である。豊臣秀吉による兵農分離、そして徳川幕府による武士階級の固定化を経て、軍隊は専門的な戦闘集団としての性格を強めていった。鉄砲隊もまた、個々の兵士の武勇に頼るのではなく、指揮官の号令の下、一糸乱れぬ統制された集団として火力を発揮することが求められた。森重流が集団訓練法を開発したように 13 、西村流の砲術書にも、密集隊形での射撃法(銃陳法)や、迅速な連続射撃を可能にするための教練、合図の体系などが、重要な項目として含まれていた可能性が極めて高い。

第三に、火薬技術のさらなる深化である。長期にわたる籠城戦や、多様な気象条件下での戦闘を想定し、単一の火薬ではなく、湿気に強い火薬、威力を高めた破壊用の火薬、煙を少なくした特殊な火薬など、目的に応じた複数の火薬調合技術が秘伝として研究・伝承されていたと考えられる 12 。

これらの考察を総合すると、西村流砲術は、個人的な射撃の技量を磨く武芸という側面以上に、徳川幕府という巨大な軍事政権の要請に応えるための、組織的かつ科学的な兵器運用システムとしての性格を強く持っていたと推論される。その伝書は、まさに時代の最先端を行く軍事技術の集大成であっただろう。

第三節:砲術流派の盛衰と武士の時代の終焉

元和元年(1615年)に大坂夏の陣が終結し、「元和偃武」と呼ばれる泰平の世が訪れると、砲術を取り巻く環境は一変する。実戦の機会が失われたことで、砲術は戦闘技術としての側面を後退させ、武士が身につけるべき必須の教養、すなわち「武芸」として、あるいは儀礼的な演武としての性格を強めていった。多くの流派は、実戦から離れることで、その技法が次第に形骸化していくという課題に直面した 15 。

そして、在来砲術にとっての決定的な転換点となったのが、幕末の西洋技術の流入である。天保11年(1840年)のアヘン戦争の情報に衝撃を受けた長崎の役人・高島秋帆は、オランダ人から西洋式の近代砲術を学び、これを幕府に紹介した 16 。彼が武蔵国徳丸ヶ原で行った演習は、従来の火縄銃とは比較にならない射程、威力、発射速度を誇り、幕閣に大きな衝撃を与えた。これにより、日本の軍事技術のパラダイムは大きく転換し、在来砲術の技術的優位性は完全に失われた。

西村流が、いつ、どのような経緯で歴史の舞台から姿を消したのかを特定する史料はない。しかし、その終焉は、以下のような複合的な要因によるものと推測される。第一に、後継者に恵まれず、道統が途絶えてしまった可能性。第二に、仕えていた藩が改易(領地没収)や減封、あるいは財政難に陥り、砲術師範を召し抱える余裕がなくなった可能性。そして第三に、幕末から明治にかけての軍制改革の波に乗り切れず、他の多くの在来武術流派と同様に、その役割を終えて静かに消滅していった可能性である。西村流の物語は、一つの流派の盛衰にとどまらず、火縄銃と共に時代を駆け抜け、そして時代と共に去っていった日本の武士たちの歴史そのものを象徴しているのかもしれない。

結論:西村流砲術研究の現状と今後の展望

本報告書は、戦国時代という視点から「西村流砲術書」について、断片的な史料を統合し、多角的な分析と推論を試みた。その結果、これまで謎に包まれていたこの流派について、いくつかの重要な知見を導き出すことができた。

第一に、西村流砲術は、安土桃山時代末期から江戸時代最初期にあたる慶長年間に、西村丹後守忠次という人物によって創始された流派であること、そしてその名は、徳川政権との強い関連を示唆するものであることを明らかにした。これにより、西村流は単なる一武芸流派ではなく、徳川の天下統一事業における軍事技術の一翼を担った可能性が浮上した。

第二に、日本の鉄砲史の原点として知られる種子島の西村織部丞の家系と、西村流砲術とは、活動した時代、地理的背景、そして史料的根拠のいずれにおいても全く関連がなく、完全な別系統であることを論証した。これは、今後の研究における無用な混同を避け、西村流そのものの実像に迫るための不可欠な前提となる。

第三に、『西村流砲術書』は現存しないものの、同時代の軍事的要請、特に大坂の陣に代表される大規模攻城戦を背景として、その内容を推論した。その結果、個人の射撃技術に加え、集団運用法(銃陳法)や大筒の鋳造・運用技術といった、組織的かつ大規模な戦闘に対応する技術が、その核心をなしていた可能性が高いと結論づけた。

第四に、西村流に関する情報が極めて乏しい理由は、一子相伝といった武芸流派固有の伝承形態の脆弱性、泰平の世の到来と明治維新という時代の大きな変化、そして戦乱や災害による史料の物理的損失といった、複合的な要因に起因することを考察した。

以上の成果は、本報告書が断片的な情報を論理的に結びつけ、一つの歴史的物語として再構築した点にある。しかし、西村流砲術の全貌解明には、いまだ多くの謎が残されている。最後に、今後の研究に期待される課題を以下に提示し、本報告書の結びとしたい。

- 流祖・忠次および継承者の具体的な出自と仕官先の特定 : 「丹後守」「忠次」「種田木工助」「浅香四郎左衛門朝光」といった人名を手がかりに、諸大名の家譜、分限帳、江戸幕府の役職記録(『柳営補任』など)を網羅的に調査することが急務である。特に、徳川家やその譜代大名の記録に、彼らの名が見出される可能性は十分に考えられる。

- 未公開・未整理史料の探索 : 全国の大学図書館、地方の資料館、あるいは個人の所蔵する古文書の中に、未整理のまま眠っている西村流関連史料が存在する可能性は否定できない。特に、日本銃砲史学会が発行する会報『銃砲史研究』のバックナンバーには、在野の研究者による貴重な報告が掲載されている可能性があり、その総目録の精査は不可欠である 31 。

- 現存する古式銃からのアプローチ : 全国の博物館や個人が所蔵する古式銃の中に、これまで流派が特定されていなかったものが、実は西村流伝来の銃である可能性も考えられる。銃身に刻まれた銘や、カラクリの構造、銃床の形状といった物理的な特徴から流派を鑑定する手法 33 を用い、未知の「西村流の銃」を発見する努力が期待される。

西村流砲術の研究は、まさに歴史のパズルを解き明かすような知的好奇心を刺激する分野である。本報告書が、その失われたピースを一つでも多く見つけ出すための、確かな一歩となることを願ってやまない。

引用文献

- 砲術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B2%E8%A1%93

- 「砲術」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A0%B2%E8%A1%93

- 今は https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Shutei_DainipponKokugoJiten_1952_22_ni.pdf

- 【安芸品川氏】 - ADEAC https://adeac.jp/shinagawa-city/text-list/d000010/ht001280

- 浅香朝光(あさか ともみつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B5%85%E9%A6%99%E6%9C%9D%E5%85%89-1049450

- 徳川秀忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E7%A7%80%E5%BF%A0

- 諱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%B1

- 織田信長から松平信康に対する偏諱授与を「敢えて疑う」|徒然なるままに - note https://note.com/turedure7014/n/n9a8cc1340547

- 種田木工助(たねだ もくのすけ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A8%AE%E7%94%B0%E6%9C%A8%E5%B7%A5%E5%8A%A9-1090549

- 種田木工助 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE%E7%94%B0%E6%9C%A8%E5%B7%A5%E5%8A%A9

- 西村忠次とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A5%BF%E6%9D%91%E5%BF%A0%E6%AC%A1

- 54 稲冨流砲術書 (いなとみりゅうほうじゅつしょ) - 知の職人たち-南葵文庫に見る江戸のモノづくり- https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/html/tenjikai/tenjikai2006/shiryo_06.html

- 全国火縄銃大会 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/41/41411/91137_1_%E9%89%84%E7%A0%B2%E4%BC%9D%E6%9D%A5%E4%BB%8A%E3%82%88%E3%81%BF%E3%81%8C%E3%81%88%E3%82%8B%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%81%AB%E7%B8%84%E9%8A%83%E5%A4%A7%E4%BC%9A.pdf

- 砲術とは/鉄砲術|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47463/

- 古武道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E6%AD%A6%E9%81%93

- 高島秋帆(タカシマシュウハン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E5%B3%B6%E7%A7%8B%E5%B8%86-18754

- 古武道と現代武道/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/kobudo/

- - 1 - 番 元号・旧暦年月日 西暦年月日 災害種別・場所 依拠史料 号 記事 ※引用している - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/aj01/bosai/saigai/edo/documents/28270_20250306085057-1.pdf

- 都城島津家史料と都城の歴史 - 宮崎県立図書館 https://www.lib.pref.miyazaki.lg.jp/ct/other000000900/miyakonogyozen.pdf

- 島津家文書 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%AE%B6%E6%96%87%E6%9B%B8

- 鉄炮記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E7%82%AE%E8%A8%98

- 天文12(1543)年秋8月25日,わが種子島西村の小浦に一艘の大船が漂着した。どこの国から来たかは不明であった。船客は百余人だが,その顔貌は日本人と異なり https://hiroseki.sakura.ne.jp/teppou.html

- 意訳 鉄砲記 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/45/45696/121982_1_%E9%89%84%E7%A0%B2%E8%A8%98%E6%84%8F%E8%A8%B3.pdf

- 【JH301】鉄砲の伝来 | 史料データベース | EE-Arts | 教育に関わる社会をつくろう! https://ee-arts.biz/database/jh301/501/

- 介も兼ねて、謎が多いとされる初伝銃の系譜について私見を述べてみた - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20220514175041-1.pdf

- 西村織部之丞屋敷跡 - ふるさと種子島 https://www.furusato-tanegashima.net/teppou/kariyaato.html

- 西之表市出身の漢学者 西村天囚 https://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/kikaku/rekishibunkakatuyou/7257.html

- 鉄砲伝来四百八十周年、西村天囚没後百年記念 - 西之表市 https://www.city.nishinoomote.lg.jp/material/files/group/91/sekihi_zenhann.pdf

- 西村天囚没後 100 年記念シンポジウム 講 演 録 令和7年(2025)2月 西之表市企画課 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/66/66993/141737_1_%E8%A5%BF%E6%9D%91%E5%A4%A9%E5%9B%9A%E6%B2%A1%E5%BE%8C100%E5%91%A8%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0%E8%AC%9B%E6%BC%94%E9%8C%B2.pdf

- 「日本清堯銘」は徳川家康の日本の最高支配者としての宣言 https://nihonjyuuhoushigakkai.com/wp-content/uploads/2021/09/6e0fd63db88b62fccc529560b0b134b7.pdf

- 会 報 - 日本銃砲史学会 https://nihonjyuuhoushigakkai.com/info/

- 【お知らせ】『銃砲史研究』アーカイブス閲覧について https://nihonjyuuhoushigakkai.com/post-8549/

- 火縄銃(鉄砲)の価値と所有時の注意点/ホームメイト https://www.meihaku.jp/arquebus-basic/arquebus-artistic-value/

- 火縄銃の鑑定 - 鎌倉 昔工藝 - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~houjyou/mukashi0502003.html