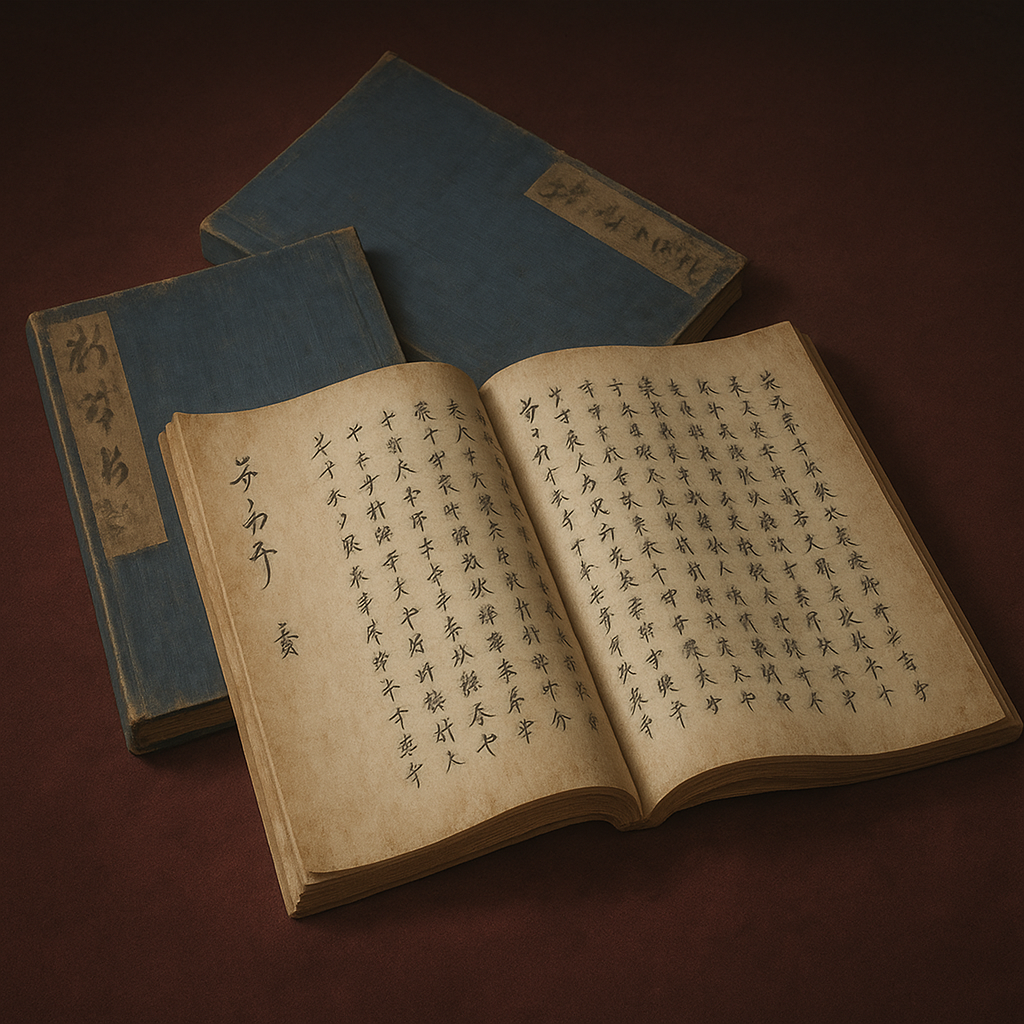

起倒流柔術書

起倒流は江戸初期に創始。戦国の鎧組討を源流とし、柳生新陰流の影響も受ける。「起倒」の理と「柔よく剛を制す」哲学を掲げ、技と精神を体系化。

『起倒流柔術書』の総合的研究:戦国組討の遺産から近代柔道への架け橋

序論:戦国という視点から見た起倒流

本報告書は、「起倒流柔術書」として伝承される一連の伝書群について、その直接の成立期である江戸時代初期という時代に留まらず、その技術的・精神的源流が深く根差す「戦国時代」という視座から、総合的かつ徹底的に解明するものである。起倒流の成立は寛永年間(1624年-1644年)とされ、これは応仁の乱に始まり大坂の陣で事実上終焉した戦国時代(1467年-1615年)の直後という、歴史の大きな転換期にあたる 1 。この時代設定こそが、起倒流という武術の本質を理解するための鍵となる。

すなわち、本報告書が探求する中心的な問いは、戦場の泥濘の中で甲冑を着用したまま敵と組み合う「鎧組討(よろいくみうち)」という、極めて実戦的な生存技術が、いかにして泰平の世における心身鍛錬の「道」へと昇華され得たのか、という点にある 3 。起倒流は、この劇的な変遷の過程をまさに体現する流派であり、その伝書群は、単なる技術の目録ではなく、時代の要請の中で武士の身体観と死生観が再構築されていく様を記録した、思想と技術の結晶なのである。

この歴史的変遷の背景には、徳川幕府による統治体制が、武力によって天下を治める「武断政治」から、法と学問によって秩序を維持する「文治政治」へと移行したという社会構造の変化が存在する。武士の存在意義が、戦場での武功から、統治機構を支える官僚として、あるいは道徳的模範としての役割へと変化する中で、武術もまた、単なる殺傷技術から、心身を統御し、人間性を陶冶するための「道」としての側面を強く求められるようになった。起倒流の伝書に頻出する「気」や「本体」といった高度に哲学的な概念は、この時代の要請に応える形で、戦国の荒々しい技法に新たな意味と価値を与えるために導入されたものと考えられる 6 。

したがって、本報告書では、まず起倒流が生まれた歴史的土壌として戦国時代の組討を概観し、次に創始者たちの人物像と、彼らが学んだ柳生新陰流との深い関係性を明らかにする。続いて、『起倒流柔術書』の具体的な内容を、その構造から技法、そして核心となる哲学に至るまで詳細に分析する。最後に、起倒流が後世、特に講道館柔道へと与えた決定的とも言える影響を論じ、その現代における歴史的価値を再評価することで、本報告書の総括としたい。

第一章:起倒流の黎明 ― 創始と歴史的背景

第一節:戦国時代の組討と柔術の萌芽

起倒流の技術的源流を理解するためには、まず戦国時代の合戦における白兵戦の実態に目を向けなければならない。戦場では弓矢や鉄砲、槍による攻防が主となるが、乱戦や城内戦においては、敵と至近距離で対峙する白兵戦が雌雄を決した。刀槍が折れ、あるいは手から離れた後の最終局面で用いられたのが、素手、あるいは小刀を抜いて相手と組み合う「組討」であった 5 。これは、武芸の華やかさとは無縁の、生存を賭けた究極の格闘術であった。

特に、武士が20kgから30kgにも及ぶ甲冑を着用した状態で戦うことを前提とした「鎧組討」は、平時の柔術とは全く異なる技術体系を要求した 3 。重い鎧をまとった相手に対しては、突きや蹴りといった打撃技は効果が薄く、また衣服を掴んで投げることも困難である。そのため、鎧組討では相手の体勢を崩して投げ倒し、馬乗りになって動きを制圧した上で、鎧の隙間(脇下、首、股間など)から小刀(脇差や短刀)を刺し入れてとどめを刺す技術が中心となった 11 。起倒流の技術体系が、打撃技をほとんど含まず、投げ技、特に捨て身技に特化しているのは、この鎧組討を直接的な起源としているからに他ならない 3 。

柔術という武術体系が明確に形を成し始めるのもこの時代である。確認されている最古の流派は、天文元年(1532年)に竹内久盛が創始した竹内流であり、これは「小具足腰廻」と呼ばれた 8 。このように、戦国時代において既に、組討の技術を整理し、流派として体系化しようとする試みが始まっていた。起倒流は、こうした戦国の実戦技術の集大成を、江戸時代という新しい時代の思想的枠組みの中で再構築した流派と位置づけることができる。

第二節:創始者たちの肖像 ― 諸説の検討

起倒流の創始者については、複数の人物の名が挙げられており、その関係性は一見複雑に見える。しかし、これらの説は必ずしも矛盾するものではなく、一つの流派が複数の達人の関与と世代を超えた改良によって形成されていく、古武道の典型的な成立過程を示唆している。

- 茨木専斎(俊房) : 多くの伝書で流祖として名が挙げられる中心人物である 1 。彼は柳生宗矩の門弟であり、宗矩から新陰流の目録を与えられた記録も現存する 3 。寛永19年(1642年)の序を持つ『起倒流乱授業目録』の存在は、彼が流派の形成に深く関与したことを示している 15 。彼が流派の名称を定め、その骨格を築いたと考えられる。

- 福野七郎右衛門正勝 : 茨木専斎と共に起倒流を創始したと伝えられる重要人物である 1 。彼自身も柳生石舟斎・宗矩に師事した高名な武術家であり、自身の流派である「良移心当流和(りょういしんとうりゅうやわら)」の開祖としても知られる 16 。福野は、柳生新陰流の心法と無刀捕りの理合を基に、「和(やわら)」という新しい武術概念を打ち立てた思想家であり、起倒流の哲学的基盤を築いた可能性がある。

- 寺田勘右衛門正重 : 福野正勝の門流から出たとされ、自ら起倒流を称した、あるいは改名したと伝えられる人物である 1 。寺田の系統は、戦国由来の組討の技術を再編成し、「起倒流組討」として具体的な技術体系を整備した 7 。彼は、流派の思想を実践的な形へと落とし込む役割を果たしたと言えよう。

これらの関係性を整理すると、起倒流の成立過程は次のように推察できる。まず、福野正勝が柳生新陰流の高度な哲学を背景に「和」の理念を創出し、その思想的基盤を築いた。次に、同じく柳生門下で盟友であった茨木専斎が、その理念を共有しつつ「起倒流」という名称の下に一つの流派として確立させた。そして、福野門下の寺田勘右衛門が、戦国以来の実戦的な組討技術をこの新しい思想的枠組みの中に体系的に組み込み、実践的な武術としての完成度を高めた。このように、思想(福野)、名称と骨格(茨木)、技術体系(寺田)という各要素が、複数の達人の手を経て融合し、重層的に「起倒流」という一大流派が形成されたと考えられる。

この過程で特に重要なのは、創始者たちが柳生宗矩の門下であったという事実である 3 。徳川将軍家剣術指南役であった宗矩が説いた、刀を持った相手を素手で制する「無刀之位(無刀捕り)」の思想や、禅の思想を取り入れた「活人剣」の哲学は、起倒流が単なる組討技術の集積に終わらず、深い精神性を備えた武術へと昇華する上で、決定的な影響を与えたのである。

第二章:『起倒流柔術書』の解読 ― 伝書の構造と内容

第一節:伝書の全体構造 ― 五巻の書

起倒流の教えは、単一の書物ではなく、複数の伝書によって体系的に構成されている。その中核をなすのが、『本體(本体)』、『天之巻』、『地之巻』、『人之巻』、そして最高位の伝書である『性鏡(性巻)』の五つの巻物である 1 。この五巻構成は、単なる情報の羅列ではなく、修行者が段階を経て流儀の深奥へと至るための、計算された教育課程を示している。

修行者は入門すると、まず全ての基礎となる心構えと身体の状態を説く『本體』を学ぶ 19 。次に、宇宙観や自然の理法、そして柔術の根本原理といった哲学的な教えを『天之巻』と『地之巻』で修得する。これらの思想的基盤の上に、具体的な戦闘技術を記した『人之巻』で技法を学ぶ。そして最終的に、全ての教えを統合し、人間性の完成を目指す最高位の教えである『性鏡』へと至る。この構造は、起倒流が技の習熟(術)と精神の修養(道)を不可分一体のものとして捉えていたことを明確に示している。

第二節:『天之巻』と『地之巻』 ― 「本体」と「気」の哲学

起倒流の教えの中で、技術論以上に重視されているのが、その根底に流れる哲学的思想である。これらは主に『本體』、『天之巻』、『地之巻』において説かれている。

- 『本體』の概念 : 『本體』は、起倒流の修行における出発点であり、同時に究極の目標でもある。伝書によれば、「本體とは何を云かとなれば、心裏虚霊にして神気不動の貌をさして云ふ(心の中がからっぽで、精神と気が動かない様相を指して言う)」と定義される 6 。これは、敵と対峙しても恐怖や殺気といった感情に心が揺さぶられることなく、自然体で安定した、澄み切った心身の状態を指す。この「本体」という理想的な状態を常に保つことが、あらゆる技を有効に働かせるための絶対的な前提条件とされた。

- 『天之巻』の理合 : 『天之巻』では、柔術の根幹をなす原理が説かれる。その核心は、「我力を捨て敵の力を以て勝。然ずして吾力を頼み、我力を出す心あらば、勝利全からず(自分の力に頼らず、敵の力を利用して勝つ。もし自分の力を頼り、力を出そうという心があれば、勝利は完全なものにはならない)」という一節に集約される 7 。これは、戦国時代の力と力が正面から衝突するような戦い方からの脱却を意味する。相手の攻撃力を正面から受け止めるのではなく、巧みな体捌きで受け流し、相手の力の方向を誘導し、その勢いを利用して崩し、投げる。この洗練された武術理論こそ、起倒流が後世に大きな影響を与えた要因の一つである。

- 『地之巻』の気体論 : 『地之巻』では、「気体之事」として、天地万物の根源である「気」と人間の関係が論じられる 7 。伝書には、「己が方寸の元気をやしなひ(自分の胸の中にある元気を養い)」、心身を健固に保つことの重要性が強調されている 13 。起倒流において、技は単なる身体の物理的な操作ではなく、天地自然の「気」と自己の「元気」を調和させ、運用する行為そのものであると捉えられていた。この思想は、武術修行が、自己を自然の一部として捉え、その理法と一体化することを目指す、壮大な世界観に基づいていたことを示している。

第三節:『人之巻』 ― 鎧組討の技法体系

『人之巻』は、起倒流の具体的な戦闘技術、すなわち「形」を記した巻物である。その中核をなすのが「表十四本」と「裏七本」、合計二十一本の形であり、これらは講道館柔道の「古式の形」の原型として、今日までその姿を伝えている 13 。

これらの形は、その一つ一つが甲冑を着用した武士による組討という、極めて具体的な戦闘状況を想定して構成されている 1 。そのため、技の多くが、自らの体を捨てて相手を投げる「捨て身技」や、片膝を地面に着けて安定した体勢から相手を後方に崩し倒す技で構成されているのが特徴である 13 。これは、20kg以上の重量がある鎧武者を、最小限の力で効率的に倒すために編み出された、極めて合理的な技術体系であった。

以下に、『人之巻』に伝承される形の名称とその概要を一覧で示す。

表1:起倒流柔術『人之巻』伝承の形一覧

|

分類 |

形名 |

読み |

概要 |

|

表の形 |

體 |

たい |

相手の顔面を押して体勢を崩し、後方へ投げ落とす最も基本的な形 10 。 |

|

表の形 |

夢中 |

ゆめのうち |

相手が押してくる力を利用し、夢中で倒れるかのように自分の後方へ投げ捨てる 10 。 |

|

表の形 |

力避 |

りょくひ |

相手の力を巧みに避け、拳を振り上げるようにして後方へ投げ落とす 10 。 |

|

表の形 |

水車 |

みずぐるま |

相手の腕関節を取り、水車が回転するように円運動で後方へ投げる 10 。 |

|

表の形 |

水流 |

みずながれ |

相手の喉への攻撃を捌き、流れる水のように関節技から投技へと連携する 10 。 |

|

表の形 |

曳落 |

ひきおとし |

脇腹への攻撃に対し、相手の首(または襟)を引いて前方に倒す 10 。 |

|

表の形 |

虚倒 |

こだおれ |

手刀を用い、相手の虚を突いて後方に足を入れて投げ落とす 10 。 |

|

表の形 |

打砕 |

うちくだき |

手刀を用い、相手の体勢を砕くように激しく後方へ投げ落とす 10 。 |

|

表の形 |

谷落 |

たにおとし |

後方からの攻撃に対し、相手を深い谷へ突き落とすように投げる 10 。 |

|

表の形 |

車倒 |

くるまだおれ |

後方からの攻撃に対し、蹴りを入れて体勢を崩し、帯を持って後方へ投げる 10 。 |

|

表の形 |

錣取 |

しころどり |

兜の錣(首を守る防具)を制するように相手の首を取り、後方へ投げる 10 。 |

|

表の形 |

錣返 |

しころがえし |

相手に帯を引かれた力を利用し、逆に首を制して倒す返し技 10 。 |

|

表の形 |

夕立 |

ゆうだち |

夕立のような激しい動きで相手を制圧する技 10 。 |

|

表の形 |

滝落 |

たきおとし |

相手を滝から落とすように、高所から投げ落とす技 13 。 |

|

裏の形 |

身砕 |

みくだき |

相手が帯を持って投げてくるのを返し、前腕を制して逆に投げる 10 。 |

|

裏の形 |

車返 |

くるまがえし |

両肩を突いてくる相手を、車が回転するように返す 10 。 |

|

裏の形 |

水入 |

みずいり |

顔への手刀攻撃に対し、水を浴びせるように後方へ投げる 10 。 |

|

裏の形 |

柳雪 |

りゅうせつ |

当身を避け、柳に積もった雪が自然に滑り落ちるように軽く投げる 10 。 |

|

裏の形 |

坂落 |

さかおとし |

脇差を狙う相手の腕を掴み、坂を転げ落ちるように倒す 10 。 |

|

裏の形 |

雪折 |

ゆきおれ |

後方からの攻撃に対し、雪の重みで枝が折れるように背負い投げる 10 。 |

|

裏の形 |

岩波 |

いわなみ |

当身を避け、岩に砕ける波のように激しく両手で目を打ち投げる 10 。 |

この一覧を詳細に分析すると、起倒流の技術的特質がより明確になる。特に「錣取」「錣返」といった形の名称は、兜の部位である「錣(しころ)」を直接指しており、この流派が鎧を着用した武士の戦闘を起源とすることを具体的に裏付ける、極めて強力な言語的証拠である。これらの技法は、単なるスポーツ的な投げ技ではなく、戦場という極限状況下で生き残るための知恵と工夫の結晶であった。

第三章:「起倒」の理 ― 流儀の核心となる哲学

第一節:「起倒」に込められた陰陽思想

流派名である「起倒」は、文字通り「起きること」と「倒れること」という物理的な現象のみを指すのではない。その背後には、古代中国から伝わる陰陽思想という壮大な世界観が存在する。伝書には「起は陽の形、倒るは陰の形なり」という一節があり、技の攻防の中に宇宙の根本原理を見出している 19 。

「起(陽)」は、能動的、積極的、剛直な状態を象徴し、「倒(陰)」は、受動的、静的、柔軟な状態を象徴する。起倒流の教えは、戦闘において常にどちらか一方の状態に固執することを戒める。相手が陽(剛)で攻めてくれば、こちらは陰(柔)で受け流し、相手が陰(虚)を見せれば、こちらは陽(実)で攻め入る。この陰陽が絶えず転換し、循環するように、剛柔、動静、虚実を自在に変化させながら相手に対応する。この変化の理を体得し、相手と一体化して状況を支配することこそが、起倒流が目指す究極の境地であった。

第二節:「柔よく剛を制す」の実践

起倒流の哲学を最も象徴する言葉が、「柔よく剛を制す」である。伝書は、「弱にして強を制し、柔にして剛を制す。我力を捨て、敵の力を以て勝つ」と明確にその理念を掲げている 19 。これは、筋力に優れた強大な相手に対して、力で真っ向から対抗するのではなく、相手の力を受け流し、誘導し、その勢いを利用することで勝利するという、柔術の普遍的な原理を端的に示している 22 。

この思想は、戦国時代の武骨な戦闘観からの大きな飛躍を意味した。講道館柔道の創始者である嘉納治五郎が、幼少期に自身の小柄な体格を悩み、いじめを受けた経験から「柔よく剛を制す」術としての柔術に強く惹かれたように 24 、起倒流の教えは、身体的な力の大小という先天的な条件を超越し、技術と理論によって不利を覆すことができるという、普遍的な武術理論を内包していた。それは、単なる戦闘技術に留まらず、弱者が強者と渡り合うための戦略的思考そのものであった。

第三節:「本体」の追求 ― 不動智と無拍子

起倒流の修行が深まると、その教えはより内面的な、精神的な領域へと進んでいく。その頂点にあるのが、『天之巻』に説かれる「不動智」や、伝書に記される「無拍子」といった境地である 13 。

「不動智」とは、いかなる危機的状況に遭遇しても、心が一切動じない智慧の状態を指す 19 。これは、起倒流の創始者たちが学んだ柳生新陰流や、その背景にある禅の思想の影響が色濃く見られる概念である 19 。敵の殺気や偽りの動きに惑わされることなく、物事の本質を静かに見極める精神の状態こそが、最高の防御であり、必勝の態勢であると説く。

「無拍子」とは、動きに拍子、すなわちリズムや予備動作がなく、相手に意図を察知されることなく技を繰り出す境地を指す 13 。これは、意識的に「技を掛けよう」とする段階を超え、心身が完全に一体化し、状況に応じて無意識的に、かつ最適に反応できるようになった状態である。

これらの教えは、起倒流が単なる戦闘技術の習得を超え、自己の心身を完全に統御し、人間としてより高い境地を目指す「道」としての柔術の姿を明確に示している。戦国時代の武士にとって「不動心」が、いつ死ぬか分からない極限状況で平静を保つための、いわば「死の覚悟」の哲学であったとすれば、泰平の世である江戸時代に体系化された起倒流の「不動智」や「本体」は、日々の生活の中で心身を整え、社会の一員としてより良く生きるための「生の哲学」へと昇華されている。技法は戦場の記憶を留めながらも、それを支える哲学は、新しい時代の要請に応じて、より深く、より普遍的なものへと進化を遂げたのである。

第四章:継承と影響 ― 江戸から現代へ

第一節:諸藩への伝播と展開

起倒流は、その優れた技術体系と深い哲学故に、江戸時代を通じて全国の諸藩に広く伝播し、多くの武士たちによって学ばれた。伝承によれば、創始者の一人である寺田勘右衛門が松江藩に仕えたことから、同藩で盛んになったとされている 1 。また、備前岡山藩においても、藩が設立した武道場「武揚館」で起倒流が正式に教えられ、石黒武左衛門や野田和左衛門といった指南役を中心に多くの名手を輩出した 13 。

流派が各地に広まる過程で、その伝承系統は多様化し、竹中元之進に始まる「竹中派」や、岡山で伝承された「備中派(野田派)」といった分派が形成された 13 。これらの分派は、それぞれが独自の工夫を加えながら流儀の伝統を守り続けた。さらに、岡山では日本最古の柔術流派である竹内流と起倒流が融合し、「竹内起倒流」という新たな流派も生まれている 27 。これは、起倒流が他の武術体系とも親和性の高い、普遍的な理合を備えていたことの証左と言えるだろう。

第二節:嘉納治五郎と講道館柔道への架け橋

起倒流の歴史と後世への影響を語る上で、講道館柔道の創始者・嘉納治五郎との関係は決定的に重要である。嘉納は、明治維新後の武術衰退の風潮の中、その価値を信じて柔術の修行に励んだ。まず天神真楊流を学び、その奥義に達した後、1881年(明治14年)、師の死をきっかけに新たな師を求め、起倒流の達人であった飯久保恒年に入門した 3 。

嘉納が学んだ天神真楊流が、当身(打撃技)や固技、絞め技に優れた流派であったのに対し、起倒流は投げ技、特に豪快な腰技や捨て身技に優れた流派であった 24 。嘉納は、この性質の異なる二つの偉大な流派の長所を科学的に取捨選択し、そこに自らの創意工夫と独自の理論を加えることで、近代武道である講道館柔道を創始したのである 32 。

嘉納が起倒流をいかに高く評価していたかは、彼が講道館の「形」を制定する際に取った行動に最もよく表れている。彼は、起倒流の形が技術的にも理論的にも極めて優れており、柔術が柔道へと進化していく歴史的経路を示す上で不可欠であると考えた。そして、その価値を後世に正しく伝えるため、起倒流竹中派に伝わる形をほぼそのままの形で保存し、講道館の「古式の形(こしきのかた)」として制定したのである 1 。現代の柔道家が高段者になると学ぶこの「古式の形」は、まさに戦国時代の鎧組討の姿を今に伝える、生きた歴史的遺産と言える。

嘉納は1883年(明治16年)に飯久保恒年から免許を授かり、師が所持していた起倒流の伝書をすべて譲り受けたとされる 13 。これにより、『起倒流柔術書』に記された戦国以来の技法と、江戸時代に培われた深い哲学は、講道館柔道という新しい器の中に完全に注ぎ込まれ、その中核を形成することとなった。起倒流は、嘉納治五郎という卓越した編集者であり実践者を得て、その命脈を現代に、そして世界へと繋ぐことに成功したのである。

第三節:現代における起倒流の価値と再評価

結論として、『起倒流柔術書』は、単に柔道の源流の一つという歴史的価値に留まるものではない。それは、戦国という乱世の実戦から生まれた身体操作の知恵と、泰平の世で培われた深い人間洞察が融合した、日本の身体文化が生んだ一つの精髄である。

明治維新という近代化の大きな波の中で、多くの古武術が「時代遅れの無用なもの」として失われゆく危機に瀕した 24 。その中で嘉納治五郎は、柔術の中に体育、智育、徳育に資する普遍的な価値を見出し、それを新しい時代の教育システムの中に再構築しようと試みた 24 。彼が特に起倒流の理論と形を重んじ、それを「古式の形」として保存した行為は、日本の伝統文化の核心を未来へ継承しようとする強い意志の表れであった。彼は、起倒流の「我力を捨て敵の力を以て勝つ」という思想や、「気」の調和を重んじる哲学の中に、後に彼が提唱する「精力善用(心身の力を最も有効に使用する)」や「自他共栄(他者と共に栄える)」という講道館柔道の最高理念の源流を見出していたのである 23 。

『起倒流柔術書』は、戦国という時代の荒々しい記憶をその技法のうちに留めながら、それを自己を完成させ、社会に貢献するための普遍的な心身鍛錬の「道」へと昇華させ、近代武道へと繋いだ、日本の武道史における不滅の金字塔である。その研究は、日本の武術がどのようにして「術」から「道」へと進化を遂げたのかを解き明かす上で、今後も尽きることのない示唆を与え続けるであろう。

引用文献

- 起倒流柔術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/009/

- 起倒流(キトウリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B5%B7%E5%80%92%E6%B5%81-51180

- 柔道整復師が伝えていきたい柔術3 流派 https://www.teikyo-jc.ac.jp/app/wp-content/uploads/2018/08/report2014_55-61.pdf

- 起倒流柔術 - 京都市 - 名倉堂接骨院 http://naguradou-kyoto.com/2019/12/08/2321/

- 体術とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/113209/

- 起倒流伝書 『天巻』 - 遊戯・スポーツ文化研究所 - ココログ http://sports-culture.cocolog-nifty.com/supojin/2016/12/post-44b2.html

- 起倒流柔道について https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=6962&file_id=17&file_no=1

- 柔術とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/113207/

- 柔術(柔道)と剣術(剣道)/ホームメイト - 柔道チャンネル https://www.judo-ch.jp/jujitsu_and_fencing/

- 起倒流組討の形 https://nousojudo.sakura.ne.jp/kitoryujujutsu.html

- 柔術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%94%E8%A1%93

- 柔術とは?柔術の派生や歴史について - IKEHIKO DIGITAL https://ikedigi.info/contents/purchase/knowlege/culture/2091/

- 起倒流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E5%80%92%E6%B5%81

- 柳生宗矩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E7%94%9F%E5%AE%97%E7%9F%A9

- 起倒流の史的研究 https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/19194/files/27.pdf

- 福野正勝(ふくのまさかつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A6%8F%E9%87%8E%E6%AD%A3%E5%8B%9D-1104952

- 良移心当流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%AF%E7%A7%BB%E5%BF%83%E5%BD%93%E6%B5%81

- 柔術・起倒流伝書「本體」「人巻」 天保十二年 - Yahoo!オークション https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d1170141592

- 嘉納治五郎の柔術修行とその展開に関する研究 - 工学院大学機関リポジトリ https://library-kogakuin.repo.nii.ac.jp/record/2001028/files/07-kiryu.pdf

- 古式の形 日本語版 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=FQKaNu-woiY

- 古式の形(こしきのかた) - kataken-chiba - Jimdo https://kataken-chiba.jimdofree.com/%E5%8F%A4%E5%BC%8F%E3%81%AE%E5%BD%A2/

- 講道館柔道と柔術/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/112962/

- 柔道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%94%E9%81%93

- 嘉納治五郎 - Budo World https://budo-world.taiiku.tsukuba.ac.jp/2017/07/20/%E5%98%89%E7%B4%8D%E6%B2%BB%E4%BA%94%E9%83%8E/

- 奥村左近太(1842-1903) (奥村家所蔵) - 岡山県立図書館 https://www.libnet.pref.okayama.jp/service/kyodo/makaneweb/makane06.htm

- 柔道形 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%94%E9%81%93%E5%BD%A2

- 流儀の系譜 | 竹内流 備中伝 takenouchi-ryu bittyu-den https://takenouchiryu-bittyuden.com/?page_id=96

- #竹内流備中傳 について about #Takenouchiryu #Bitchuden | 東京 竹内流備中伝 Tokyo takenouchi ryu Bitchuden https://takenouchiryubicchu.amebaownd.com/pages/2534396/page_201707071832

- 嘉納治五郎の柔道 - 平塚柔道協会 http://hirajyuu.s20.coreserver.jp/kanoujyuudo.html

- 柔道 | 日本大百科全書 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/contents/nipponica/sample_koumoku.html?entryid=916

- 嘉納治五郎物語④「嘉納治五郎」の代名詞ともいえる、“柔道”誕生の瞬間。 https://www.kikumasamune.shop/blog/?p=3007

- 嘉納治五郎 - NPO法人 国際留学生協会/向学新聞 https://www.ifsa.jp/index.php?Gkano

- 講道館柔道の歴史 https://kdkjudo.org/history/

- 登場人物 - 嘉納治五郎伝 柔の道 https://yawaranomichi.jp/chara/

- 嘉納治五郎の生涯 - 柔道チャンネル https://www.judo-ch.jp/kanou_life/profile/index02.shtml

- 『東天の獅子 第一巻 天の巻・嘉納流柔術』|感想・レビュー・試し読み - 読書メーター https://bookmeter.com/books/8274814

- 「柔道の父」嘉納治五郎/ホームメイト https://www.judo-ch.jp/kanou_life/