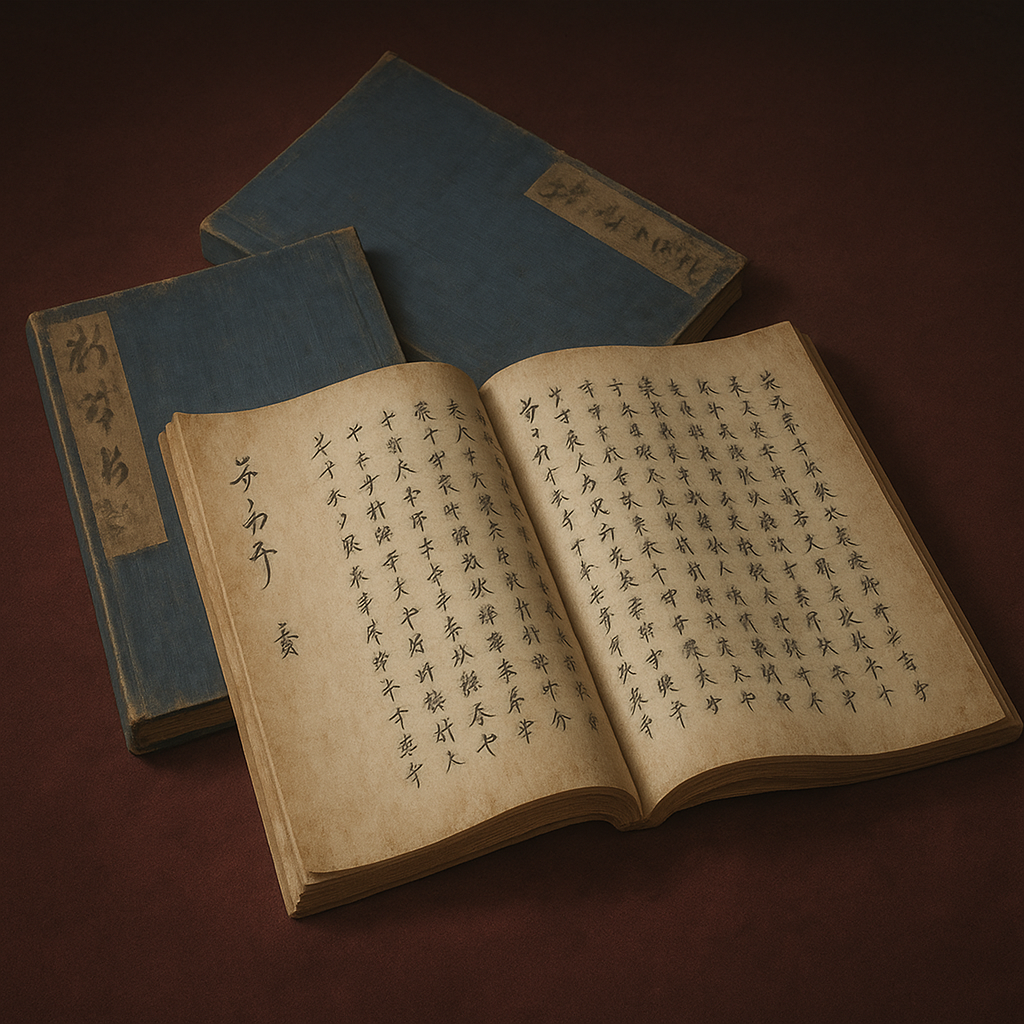

農政全書

『農政全書』は明代の農学金字塔。戦国日本の農業は、大名の政策と農民の知恵で発展。体系化は遅れしが、江戸期に『農業全書』として結実す。

時代を越える農の叡智——『農政全書』を鏡に映す戦国日本農業の到達点

序論:時代を越える農の叡智——『農政全書』と戦国日本の邂逅

本報告書は、中国明代末期における農学の金字塔『農政全書』を一つの「鏡」として用いることにより、日本の戦国時代における農業の到達点を多角的かつ比較史的な視点から再評価することを目的とします。利用者様がご提示された概要にある通り、『農政全書』は中国の総合農書であり、日本の戦国時代は農業生産力が飛躍的に増大した時代でした。この二つの事象を並置し、その異同を明らかにすることで、戦国期日本の農業が持つ独自性、先進性、そして歴史的な限界を浮き彫りにします。

まず、本分析を進める上で極めて重要な歴史的事実を確認する必要があります。『農政全書』が刊行されたのは1639年であり 1 、日本の戦国時代が終焉したとされる大坂夏の陣(1615年)よりも後の時代です。したがって、『農政全書』が戦国時代の日本に直接的な影響を与えたわけではありません。しかし、この時間的な非対称性こそが、本書を客観的な「基準点」として機能させる上で有効に働きます。すなわち、同時代の東アジアで到達し得た最高水準の農業知識体系と比較することで、戦国日本の農業が自律的に達成した水準を客観的に測定し、その特質をより鮮明に描き出すことが可能となるのです。

なお、利用者様がご提示された概要では、著者・徐光啓を「中国清代」の人物とされていますが、正確には「中国 明 代末期」に活躍した学者・政治家です 3 。この点を冒頭で訂正し、本報告全体の歴史的正確性を担保した上で、分析を進めてまいります。本報告書は、戦国日本の農業の実像、それを映し出す鏡としての『農政全書』の全貌、両者の比較分析、そして『農政全書』が実際に日本へ影響を与えた江戸時代への展開という四部構成で、この知的な探求を進めてまいります。

第一部:戦国日本の農政と技術——天下統一を支えた生産力の源泉

戦国時代は、絶え間ない戦乱のイメージが強い一方で、日本の農業史上、類を見ないほどの生産力向上を達成した時代でもありました。この部では、比較の前提となる戦国期農業の実像を、大名の政策、治水技術、そして現場の農法という三つの側面から具体的に描き出します。

第一章:戦国大名と農本主義——富国強兵の礎としての農業政策

戦国大名にとって、農業生産力の向上は領国の民を養うという民政的側面以上に、軍事力と経済力を直結させる死活問題でした。彼らの農業政策は、極めて実践的かつ軍事的な動機に根差した「農本主義」であり、その究極の目的は富国強兵にありました 5 。

この時代の大名にとって、富の源泉は米であり、その米を産出する農地でした。安定した兵糧の確保と財源の確立なくして、熾烈な生存競争を勝ち抜くことは不可能でした 5 。しかし、室町時代までの荘園制下における土地支配は、領主、荘官、地頭、守護といった多様な権利主体が幾重にも重なり合う複雑な構造を持っていました。これにより、中間搾取が横行し、大名が領内の富を直接的かつ効率的に吸い上げることは困難でした 6 。

この課題を解決するために、戦国大名、そして最終的には天下を統一した豊臣秀吉が断行したのが「検地」です。特に秀吉による太閤検地は、全国の田畑の面積、等級、そして予想収穫量(石高)を統一された基準で測定し、台帳に記録した画期的な政策でした 5 。さらに、「一地一作人」の原則を定め、土地の直接耕作者を年貢の直接負担者として台帳に登録しました 6 。これにより、複雑な中間権利は排除され、大名は自領の生産力を正確に把握し、安定した税収を確保することが可能になったのです 5 。

この一連の政策は、単なる増産奨励や徴税システムの効率化に留まるものではありませんでした。それは、土地と農民に対する「支配権の可視化と一元化」という、より高度な政治的意図を持つものでした。検地とは、土地に対する大名の絶対的な所有権を宣言し、農民を荘園という中間共同体から切り離して、領主の直接支配下に置くという、中世的な支配構造から近世的な支配構造への巨大な転換を意味していました。また、大名は農民の自治組織であった「惣(惣村)」を解体し、武力を奪い(刀狩)、自らの支配下に組み込まれた「行政村」へと再編していくことで、中央集権的な支配体制を確立していきました 6 。

第二章:水との闘いと共存——治水・灌漑技術の革新

農地を測量し、農民を把握しても、肝心の土地が水害に脆弱では安定した収穫は望めません。戦国大名は、領内の石高を恒久的に増大させるため、大規模な治水・灌漑事業に乗り出しました。これは、彼らが単なる軍事指導者ではなく、優れた土木技術者、あるいは領国経営者であったことを示しています。

その代表例が、甲斐の武田信玄が釜無川の治水のために築いたとされる「信玄堤」です 6 。信玄堤の特筆すべき点は、単に巨大な堤防で水の流れを力ずくで封じ込めるのではなく、「霞堤」と呼ばれる不連続な堤防や、「聖牛」と呼ばれる水制構造物を配置することで、洪水の激しい流れの勢いを巧みに弱め、水を安全な方向へと導く思想に基づいていることです 6 。これは、自然の猛威に逆らうのではなく、その力を熟知した上で受け流し、共存しようとする高度な「柔の技術」の表れと言えます。

同様に、肥後の加藤清正が用いた「乗越堤」も、意図的に堤防の一部を低く作り、洪水時にはそこから穏やかに水を田んぼの向こう側へ溢れさせることで、堤防全体の決壊を防ぐという合理的な発想に基づいています 6 。

これらの大名主導の巨大治水事業は、既存の田畑を水害から守るという防御的な意味合いだけでなく、より積極的な価値創造にも繋がりました。従来は頻繁な洪水のために利用不可能であった河川沿いの湿地や不毛の地を、安定した耕作が可能な「沃野」へと変貌させたのです 6 。これにより、耕地面積そのものが拡大し、領国の生産基盤は飛躍的に強化されました。

第三章:土を育む知恵——集約的農法の確立

大名によるトップダウンの政策や事業と並行して、農業の現場である村々では、農民自身の手によるボトムアップの技術革新が著しく進展しました。限られた土地からより多くの収穫を得るための集約的な農法が、この時代に確立されたのです。

その一つが、作付体系の高度化です。鎌倉時代に畿内や西日本などの先進地域で始まった、米の収穫後に麦などを栽培する「二毛作」は、室町・戦国期には関東以西の全国へと普及しました 7 。さらに畿内の一部では、米、麦に加えてソバなどを栽培する「三毛作」さえ行われるようになり、土地の利用効率は飛躍的に向上しました 7 。

こうした集約的な農業を支えたのが、施肥技術の進化です。山野の草木を田畑に敷き込む「刈敷(かりしき)」や、それを焼いた「草木灰」といった伝統的な自給肥料に加え、鎌倉時代末期から利用が始まったとされる人糞尿(下肥)が、肥料として本格的に活用されるようになりました 11 。特に、城下町の発展は、人口集中によって生じる大量の下肥を近郊の農村に供給する供給源となり、金銭で購入する「購入肥料」として流通し始めました 13 。これにより、農民は土地の外部から栄養分を補給することが可能となり、地力の消耗を防ぎながら連作を行う集約的農業が持続可能となったのです。

さらに、農具の改良と品種改良も目覚ましいものがありました。特に、脱穀作業に用いられていた扱竹(こきたけ)に代わって、鉄の歯を櫛状に並べた「千歯扱き(せんばこき)」が発明されたことは画期的でした。これにより脱穀の作業効率は10倍以上に向上したと言われ、瞬く間に全国に普及しました 6 。また、備中鍬に代表される鉄製農具の普及も、深耕を可能にし、生産性の向上に貢献しました 14 。品種の面では、各地の篤農家たちが、冷害などの際に力強く生き残った稲穂を選抜して種籾とする、地道な試行錯誤を繰り返しました。その結果、従来の品種よりも生育期間が短い早稲(わせ)や、寒さに強い品種が生み出され、収穫の安定化に大きく寄与したのです 6 。

これらの技術革新は、特定の学者が体系化した理論に基づくトップダウンのものではありませんでした。むしろ、各地の名もなき篤農家たちの現場における観察と試行錯誤、すなわち「経験知」が積み重なり、それが村から村へと伝播することで、結果として日本全体の「面的」な生産力向上に繋がったのです。戦国時代の農業技術の発展は、体系化された「農学」の不在と、実践的な「農法」の高度化という二面性を特徴としていました。

第二部:明末中国の農学集大成——『農政全書』の全貌

戦国日本の農業が、実践的な経験知の集積によって力強い発展を遂げた「動」の時代であったとすれば、時をほぼ同じくして明末の中国で編纂された『農政全書』は、古今の知識を体系的に整理し、未来への展望をも示した「静」の知の結晶でした。この部では、比較の基準点となる『農政全書』そのものを、編者・徐光啓の人物像、書の構造、そしてその思想的背景から徹底的に解剖します。

第一章:編者・徐光啓——西洋科学とキリスト教を受容した経世済民の思想家

『農政全書』を理解するためには、まずその編者である徐光啓(じょこうけい、1562-1633)という人物の類稀な知性に光を当てる必要があります。彼は、明王朝末期に礼部尚書、さらには内閣大学士という国家の最高職にまで上り詰めた高級官僚であると同時に、天文学、数学、軍事学にも通じた当代随一の科学者でした 4 。そして、彼の思想と行動を理解する上で欠かせないのが、彼が敬虔なカトリック教徒(洗礼名:パウルス)であったという事実です 4 。

徐光啓の人生の転機は、イエズス会の宣教師マテオ・リッチとの出会いでした 4 。リッチら宣教師との交流を通じて、彼はヨーロッパの進んだ科学技術、特に天文学、暦学、そして論理的思考の根幹をなすユークリッド幾何学に触れます。その衝撃は大きく、彼はリッチと共同で『幾何原本』(ユークリッド原論の前半部)を漢訳するという偉業を成し遂げました 20 。

彼の学問は、机上の空論を排し、国家を治め民衆の生活を豊かにすること(経世済民)に直接役立つ知識を重んじる「実学」の精神に貫かれていました 19 。彼にとって、西洋の科学は単なる知的好奇心の対象ではなく、中国が抱える現実的な課題、例えば不正確な暦法による日食予測の失敗や、北方からの軍事的脅威に対抗するための大砲鋳造技術などを解決するための具体的な「手段」でした 4 。

この実学思想は、彼のキリスト教信仰と深く結びついていました。徐光啓は、キリスト教の教えが、儒教の徳治主義や経世済民の思想を補い、完成させるものだと考えていました 4 。彼にとって、神への信仰は、民衆を飢饉や貧困から救済するという人道主義的な行動へと向かわせる強い動機となったのです。

すなわち、『農政全書』は、単なる農業技術の解説書ではありません。それは、徐光啓という一人の巨大な知性の中で起きた「文明の融合」の産物です。具体的には、①中国数千年の伝統農学の集積、②儒教的な経世済民の国家理念、③西洋からもたらされた科学的合理主義、そして④キリスト教的な博愛と人道主義、という四つの異なる源流から発する知が統合され、結実した、壮大な体系知であったと言えるのです。

第二章:『農政全書』の構造——十二部門にみる総合知の体系

『農政全書』の壮大さは、その構造に最も明確に表れています。全60巻、七十万言以上に及ぶ本書は、農に関わるあらゆる事象を12の部門(門)に分類し、体系的に整理しています 2 。この構成は、本書が単なる一農民のための耕作手引書ではなく、国家の為政者による統治(政)のための総合的な農業書(農)であることを示しています。

以下の表は、その全12部門の構成と内容を要約したものです。この一覧を見れば、具体的な栽培技術(農事、樹芸、種植)だけでなく、国家の根本思想(農本)、土地制度論(田制)、インフラ整備(水利)、道具(農器)、農産加工(製造)、そして社会福祉政策(荒政)までを網羅していることが一目瞭然となります 2 。

表1:『農政全書』全十二部門の構成と内容要約

|

部門名 |

巻数 |

主要な内容 |

典拠 |

|

1. 農本 |

3巻 |

農業を国家の基本とする思想(農本思想)や、歴代の皇帝・思想家による重農論を集成。 |

3 |

|

2. 田制 |

4巻 |

土地制度の変遷を論じ、周代の井田制などを理想としながら、現実的な土地配分のあり方を考察。 |

3 |

|

3. 農事 |

6巻 |

耕起、整地、播種、施肥、除草、収穫といった、穀物栽培における具体的な作業手順を詳述。 |

3 |

|

4. 水利 |

8巻 |

灌漑、排水、井戸、水車といった伝統的な水利技術に加え、 西洋の揚水機(竜尾車など)の新技術も図解入りで紹介。 |

1 |

|

5. 農器 |

4巻 |

鍬や鋤といった基本的な農具から、大型の耕作・脱穀用具までを網羅的に解説。多くは図を伴う。 |

2 |

|

6. 樹芸 |

6巻 |

果樹、桑、漆、桐など、経済的価値の高い樹木の栽培法。 |

2 |

|

7. 蚕桑 |

4巻 |

養蚕と、その飼料となる桑の栽培技術について、基礎から詳述。 |

2 |

|

8. 蚕桑広類 |

2巻 |

絹以外の繊維(棉花、麻など)や、柞蚕(さくさん)など特殊な養蚕について。 |

2 |

|

9. 種植 |

4巻 |

穀物以外の作物、すなわち野菜、瓜類、薬草、染料作物などの多種多様な植物の栽培法。 |

2 |

|

10. 牧養 |

1巻 |

牛、馬、豚、鶏といった家畜・家禽の飼育法と管理。 |

2 |

|

11. 製造 |

4巻 |

収穫した農産物を加工する技術。製粉、搾油、製糖、醸造、デンプン製造など。 |

2 |

|

12. 荒政 |

14巻 |

飢饉対策。 穀物の備蓄、粥の炊き出しといった救済活動、そして サツマイモなど救荒作物の栽培法と食用法を詳述。 |

3 |

この体系的な構成そのものが、『農政全書』の思想を物語っています。農業とは単なる生産活動ではなく、思想、制度、技術、社会政策が一体となった総合的な「経綸」であるという、徐光啓の壮大なビジョンがここに示されているのです。

第三章:伝統と革新の融合——中国古来の農学と西洋からもたらされた新知識

『農政全書』の歴史的意義は、その網羅性・体系性だけではありません。本書は、北魏の『斉民要術』や元の王禎『農書』と並び、中国三大農書の一つに数えられますが、その最大の特徴は、先行する農書の知識を集大成するに留まらず、そこに同時代の最新知識、特に西洋からもたらされた革新的な技術や作物を積極的に取り入れた点にあります 2 。

その最も顕著な例が、「水利」の門で紹介されている西洋式の揚水技術です 1 。徐光啓は、宣教師から学んだ知識に基づき、人力で水を高所へ汲み上げるための効率的な機械(竜尾車など)を図解入りで紹介しました。これは、伝統的な知恵に固執することなく、より優れたものであればその出自を問わず採用しようとする、彼の科学的かつプラグマティックな姿勢の表れです。

もう一つの革新的な要素は、新大陸からもたらされた作物の導入です。特に、アメリカ大陸を原産とし、スペイン人を介してフィリピン経由で中国に伝来したサツマイモについて、本書は極めて詳細な記述を残しています 1 。徐光啓は、この未知の作物が持つ驚異的な生産性と、痩せた土地でも育つ強靭さに着目し、その栽培法から貯蔵法、調理法に至るまでを「荒政」の門で詳しく解説しました 24 。これは、伝統的な農書の枠組みを越え、グローバルな視点から有用な知識を取り込もうとする、近代的な編集方針の萌芽と見ることができます。

第四章:救荒という視点——サツマイモに託された民衆救済の思想

『農政全書』全12部門の中で、最も多くの巻数が割かれているのが「荒政」、すなわち飢饉対策の部門であるという事実は、徐光啓が本書の編纂にあたって何を最重要課題と捉えていたかを雄弁に物語っています 3 。彼にとって、農業知識の体系化は学術的な目的のためではなく、民衆を飢えの苦しみから救うという、極めて切実な目的のための手段でした。

その思想を最も象徴するのが、救荒作物としてのサツマイモへの注目です。徐光啓自身、1608年に福建省で発生した大凶作の際に、サツマイモが多くの人々の命を救ったという話を聞きつけ、自ら種芋を取り寄せて上海近郊で試作を行いました 24 。その結果、痩せた土地でも容易に栽培でき、単位面積当たりのカロリー供給量が極めて高いというサツマイモの優れた特性を確信します 24 。そして、その栽培法を詳細に記録し、『農政全書』を通じて「救荒第一の品」として広く普及させようと努めたのです。

サツマイモの導入と普及への情熱は、彼の経世済民思想とキリスト教的人道主義が具体的に結実した、まさに実践の記録です。この一点からも、『農政全書』が単なる過去の知識の集積(アーカイブ)ではなく、未来の民衆を救うための明確な目的意識を持って編まれた、行動の書(マニュアル)であったことが理解できます。

第三部:比較分析——『農政全書』の鏡に映る戦国時代の農業

ここまで、戦国日本の農業の実像と、『農政全書』という知の体系をそれぞれ見てきました。この部では、両者を比較の俎上に載せ、その異同を明らかにすることで、戦国期農業の特質を立体的に浮かび上がらせます。

第一章:技術と思想の体系性——「点の革新」と「面の体系」

戦国日本の農業技術と『農政全書』の知識体系を比較した際に、最も際立つ違いは、その体系性にあります。戦国日本の技術革新が、個別の課題解決を目指した試行錯誤の積み重ねによる「点的」なものであったのに対し、『農政全書』は農に関わるあらゆる事象を網羅し、理論的に分類・整理した「面的」な体系でした。

例えば、治水技術を比較してみましょう。武田信玄の信玄堤は、釜無川という特定の河川の荒々しい特性に対応するために生み出された、経験知の結晶です。それは極めて高度で効果的な技術でしたが、その原理が他の河川に普遍的に適用できるとは限りません。一方、『農政全書』の「水利」の門は、中国各地の古今の治水・灌漑技術を収集・分類し、その長所と短所を論じ、さらに西洋の揚水機のような新しい原理に基づく技術までを取り込んだ、より普遍的で理論的な知識体系を構築しようとしています。

知識の伝達方法にも大きな違いが見られます。戦国日本の優れた技術、例えば新しい品種の育成法や特殊な施肥法は、多くが特定の篤農家や職人集団の「秘伝」や「口伝」として、属人的に継承される側面が強かったと推察されます。対して、『農政全書』は、図解を多用した木版印刷による出版物として、知識を特定の個人や集団から解放し、文字を読める者であれば誰でもアクセス可能な「公共財」へと転換させました。これにより、知識の非属人化と広範な共有、そして再生産が可能となったのです。この差は、イノベーションが散発的な「点」で終わるか、社会全体の「面」へと広がっていくかを決定づける、決定的な違いと言えるでしょう。

第二章:政策思想の比較——「農本」と「農政」

両者の違いは、技術体系のみならず、その根底にある政策思想にも明確に表れています。戦国大名の「農本」思想と、徐光啓の「農政」思想は、似て非なるものでした。

戦国大名の農業政策(農本)は、前述の通り、あくまで富国強兵という国家目標に従属する「手段」でした。彼らの最大の関心は、自領の石高をいかに正確に把握し、いかに効率的に徴税し、それを軍事力に転換するかに集中していました。もちろん、民が豊かになれば結果として税収も安定するため民政にも力が注がれましたが、その究極的な目的は領主権力の強化にありました。

一方、徐光啓の思想(農政)は、農業そのものを国家統治の根幹と捉え、その思想的基盤(農本)から、理想的な土地制度(田制)、具体的な生産技術、そして飢饉に苦しむ民衆の救済(荒政)までを包括的に論じる、より哲学的で総合的な射程を持っていました。そこには、民を豊かにすること自体を国家の「目的」と捉える視点が色濃く反映されています。

この差異は、突き詰めれば「誰のための農業か」という問いに対する答えの違いに起因します。戦国大名の動機が、敵国との生存競争に勝利し、自らの権力を最大化することにあったのに対し、徐光啓の動機は、明末の混乱の中で飢えに苦しむ民衆をいかにして救うか、という人道的なものにありました。この動機の違いが、政策の重点の違いとなって表れます。戦国大名は検地による支配システムの効率化に心血を注ぎ、徐光啓は救荒作物の導入や飢饉対策の体系化に最大の情熱を傾けたのです。この比較を通じて、戦国時代の農業発展が、民衆の生活向上に貢献しつつも、その究極的な目的はあくまで国家の強化にあったという歴史的構造が、より鮮明に浮かび上がってきます。

第三章:歴史の「もし」——『農政全書』の知見が戦国日本にもたらし得たもの

比較分析の思考実験として、「もし『農政全書』の知識が戦国時代の日本にもたらされていたら」という歴史の「もし」を考えてみることは、戦国期農業の可能性と限界を理解する上で有益です。

最も直接的で大きな影響を与えたであろうものは、「荒政」の門で詳述されているサツマイモのような救荒作物の知識です。戦国時代も、合戦による農地の荒廃や天候不順によって、しばしば深刻な飢饉が発生しました。もし、痩せた土地でも育ち、高いカロリーを供給するサツマイモの栽培法が伝わっていれば、多くの農民が餓死から救われ、兵糧の安定供給にも繋がり、戦乱の様相すら変わっていたかもしれません 26 。

また、『農政全書』がもたらす体系的な知識、特に肥料や土壌に関する科学的な知見は、経験則に頼っていた日本の施肥技術を大きく前進させた可能性があります。各地で個別に行われていた技術改良が、体系的な知識という共通のプラットフォームの上で情報交換され、より効率的に全国へ普及したかもしれません。これにより、日本の農業生産力の向上ペースは、史実以上に加速した可能性が考えられます。

第四部:時を越えた影響——江戸時代の日本における『農政全書』の受容と展開

『農政全書』は戦国時代の日本に直接の影響を与えませんでしたが、その知の体系は、時を越えて江戸時代の日本に伝来し、巨大なインパクトを与えました。この最終部では、戦国時代に培われた土台と、大陸から伝来した体系知が、泰平の世となった江戸時代にどのように出会い、結実したのかを追跡します。

第一章:宮崎安貞と『農業全書』——日本的農学の確立

江戸時代前期の元禄10年(1697年)、日本の農学史における画期的な書物が出版されました。福岡藩の元武士であった農学者・宮崎安貞が著した『農業全書』です 28 。この書は、日本で最初に出版された本格的かつ体系的な農書として、その後の日本の農業に絶大な影響を与えることになります 30 。

宮崎安貞は、本書を執筆するにあたり、中国明代の『農政全書』を大いに参考にしたと自ら記しています 3 。しかし、『農業全書』は単なる翻訳や模倣ではありませんでした。安貞は、日本各地を自らの足で巡り、先進的な農法を実践する「老農」たちから聞き取り調査を行いました 12 。そして、『農政全書』の知識と、日本各地の実践知とを融合させ、日本の気候・風土に合致した、極めて実践的な農業技術体系として再構築したのです 32 。

両書を比較すると、その性格の違いは明らかです。『農政全書』が、為政者の視点から土地制度や飢饉対策といった「農政」論を幅広く含むのに対し、『農業全書』は、農民自身の立場に寄り添い、具体的な作物の栽培法や施肥法を詳述する「耕作技術書」としての性格が強いのが特徴です 35 。宮崎安貞は、『農政全書』の中から、日本の農民にとって真に有益な情報を取捨選択し、平易な文章と豊富な図解を用いて、誰もが実践可能な知識体系を創り上げたのです 29 。

第二章:戦国から江戸へ——連続する農業発展の系譜と『農政全書』の役割

江戸時代の安定した社会の中で『農業全書』が広く受け入れられ、農業生産力の向上に大きく貢献した背景には、戦国時代からの連続性を見出すことができます。

戦国時代に大名によって進められた大規模な治水事業や、太閤検地によって確立された安定的で明確な土地所有制度は、江戸時代の農業発展の強固な「土台」となりました 6 。また、戦乱の世を生き抜く中で培われた農民たちの高い生産意欲と、現場で蓄積された様々な実践技術もまた、貴重な遺産として江戸時代に引き継がれました。

この強固な「土台」の上に、『農政全書』に由来する体系的な知識が、『農業全書』という日本の実情に合わせたフィルターを通して導入されたことで、日本の農業は新たな飛躍を遂げることになります。いわば、『農政全書』は、戦国時代に生まれた無数の「点の革新」を、江戸時代における持続的な「面の発展」へと昇華させるための、決定的な「触媒」の役割を果たしたのです。戦国時代の力強い実践と、大陸の洗練された体系知との出会いが、近世日本の豊かな農業社会を花開かせたと言えるでしょう。

結論:歴史の対話から見出すもの

本報告書は、明代中国の農学の集大成である『農政全書』を鏡として、日本の戦国時代における農業の到達点を比較史的に分析しました。

その結果、戦国時代の日本の農業が、戦乱の時代というイメージとは裏腹に、為政者の強いリーダーシップと農民の現場の知恵とが相まって、驚異的な発展を遂げた「実践の時代」であったことが再確認されました。治水技術、集約農法、農具の改良といった技術革新は、体系性を欠く「点的」なものであったかもしれませんが、極めて力強く、後の江戸時代の泰平を支える強固な礎を築きました。

一方で、『農政全書』との比較は、戦国期農業に欠けていたものをも浮き彫りにしました。それは、知識を普遍化・共有化するための「体系性」、経験則を越えるための「科学的合理性」、そして何よりも、富国強兵の論理を超えて民衆の救済を目指すという「人道主義的視点」の重要性です。

最終的に、戦国時代の力強い遺産と、『農政全書』に由来する体系的な知識が、江戸時代の日本で『農業全書』を介して融合した歴史は、近世東アジアにおける知識が国境や時代を越えて伝播し、現地のニーズと結びつくことで新たな価値を生み出す、ダイナミックな過程を見事に示しています。この歴史の対話の中に、私たちは過去を深く理解する鍵と、未来を考える上での多くの示唆を見出すことができるでしょう。

引用文献

- 農政全書 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%94%BF%E5%85%A8%E6%9B%B8

- 農政全書(ノウセイゼンショ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E6%94%BF%E5%85%A8%E6%9B%B8-111943

- 農政全書(のうせいぜんしょ) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_no/entry/036307/

- 徐光啓 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%90%E5%85%89%E5%95%93

- お米と戦国武将 戦国時代の稲作と経済の関係 - Manic Blend https://manicblend.com/2024/07/26/%E3%81%8A%E7%B1%B3%E3%81%A8%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%AD%A6%E5%B0%86-%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E7%A8%B2%E4%BD%9C%E3%81%A8%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82/

- 室町・戦国・安土桃山・江戸時代 | 稲作から見た日本の成り立ち - クボタ https://www.kubota.co.jp/kubotatanbo/history/formation/generation_03.html

- 【高校日本史B】「農業の発達」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12728/point-2/

- 二毛作 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/nimosaku/

- 二毛作(ニモウサク)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BA%8C%E6%AF%9B%E4%BD%9C-110356

- 【二毛作の展開】 - ADEAC https://adeac.jp/takarazuka-city/text-list/d100020/ht200120

- 日本での肥料の歴史 - 自然栽培米ササニシキ https://oita-shizen-kome.com/information/index-574.html

- わが国近世までの牛馬飼養の歴史 下 - 日本農業研究所 http://www.nohken.or.jp/NOGYOKENKUYU/No.37-2024/2024-09_iwamoto.pdf

- 多肥化と稲作農法 -加賀平野の事例分析- - 農林水産省 https://www.maff.go.jp/primaff/kanko/nosoken/attach/pdf/196507_nsk19_3_04.pdf

- 中世日本の鉄市場(2) - 日本刀の研究(鋼材・構造・性能) http://ohmura-study.net/017.html

- 動物性堆肥について~江戸時代の農書からの推測 - note https://note.com/specialflow0318/n/n07a59178280b

- 明治・大正・昭和・平成令和時代 | 稲作から見た日本の成り立ち - クボタ https://www.kubota.co.jp/kubotatanbo/history/formation/generation_04.html

- 戦国時代の飢饉とは?その影響と農民の生活を詳しく解説する https://sengokuhistory.com/2024/06/16/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E9%A3%A2%E9%A5%89%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%A8%E8%BE%B2%E6%B0%91%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%92%E8%A9%B3/

- old.counsellor.gov.cn http://old.counsellor.gov.cn/wsxc/2012-08-06/38166.shtml#:~:text=%E5%BE%90%E5%85%89%E5%90%AF%EF%BC%881562~1633%EF%BC%89%EF%BC%8C,%E8%87%A3%E3%80%81%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%AE%B6%E3%80%81%E5%A4%A9%E4%B8%BB%E6%95%99%E5%BE%92%E3%80%82

- 中国・日本における徐光啓研究 : 伝記・学術・信仰 - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/27500/pa023.pdf

- 徐光啓とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BE%90%E5%85%89%E5%95%93

- 徐光啓 - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0801-102.html

- 徐光啓 | 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E5%BE%90%E5%85%89%E5%95%93/

- 六部农书不可不知 - 中國文化研究院 https://chiculture.org.hk/sc/china-five-thousand-years/2028

- 救荒作物(サツマイモ)|技術の〇〇な話 - note https://note.com/tecart/n/n24ededa9ff4c

- 農政全書とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/wkpja/content/%E8%BE%B2%E6%94%BF%E5%85%A8%E6%9B%B8_%E8%BE%B2%E6%94%BF%E5%85%A8%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81

- 【研究成果】何故、サツマイモは痩せた土地でも生育が良いのか?~病原菌由来の遺伝子を用いて土壌中の有用微生物を誘き寄せている可能性を発見~ | 広島大学 https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/69575

- 日本におけるサツマイモ摂取の変遷に関する研究 - アサヒグループ財団 https://www.asahigroup-foundation.com/support/pdf/report/2018/10.pdf

- のうぎょうぜんしょ【農業全書】 | の | 辞典 - 学研キッズネット https://kids.gakken.co.jp/jiten/dictionary05500021/

- 農業全書(ノウギョウゼンショ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%85%A8%E6%9B%B8-111870

- No.066 筑前の農書展 | アーカイブズ - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/066/index.html

- 農業全書 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%85%A8%E6%9B%B8

- 1697年 農業全書 日本最古の農書 宮崎安貞著 序文は貝原益軒 - おもとの豊明園(ほうめいえん) https://houmeien.co.jp/?p=9811

- 土着思想としての日本農学の系譜 ~二宮尊徳から安達生恒まで https://ouj.repo.nii.ac.jp/record/4604/files/KJ00005165921.pdf

- 日本農書全集』収録にあたって - ルーラル電子図書館 - 農文協 https://lib.ruralnet.or.jp/ns/about.html

- 日本の農業経営と農業知識移転の歴史的考察 - 熊本県立大学 http://rp-kumakendai.pu-kumamoto.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/1958/6/2019-adomini-zenbun-miyata.pdf