鉄砲打方

田付景澄が創始した田付流砲術「鉄砲打方」は、戦国の実戦経験と「求中」の哲学を融合。大坂の陣で活躍し、幕府鉄砲方として西洋銃器を担い、幕末には近代軍制へ適応した、日本の砲術史に名を刻む流派である。

田付流砲術の全貌 ― 流祖・田付景澄と伝書『求中集』『鉄砲打方』の徹底研究

序論:『鉄砲打方』の謎と田付景澄という人物

本報告書は、日本の戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した砲術家、田付兵庫助景澄(たつけ ひょうごのすけ かげすみ)と、彼が創始した田付流砲術、そしてその教えの核心を成す「鉄砲打方」について、現存する史料を基に徹底的な調査と分析を行うものである。

ご依頼の端緒となった「鉄砲打方」という言葉は、特定の単一の伝書の固有名称として捉えるよりも、より広範な意味合いを持つと解釈するのが妥当である。例えば、国立国会図書館の所蔵資料には『鉄砲打方聞書』 1 や、千葉県立関宿城博物館の所蔵品には『鉄砲打方様集』 2 といった表題が見られる。これらは、鉄砲の射撃術全般、あるいは特定の流派における技術体系の総称として「鉄砲打方」という言葉が用いられていたことを示唆している。したがって、本報告では「田付流の鉄砲打方」を、流祖・田付景澄が体系化した砲術の技術、戦術、そして思想の総体と定義し、その根本伝書である『求中集(きゅうちゅうしゅう)』を主たる分析対象として、その全貌を解明することを目的とする。

田付景澄という人物は、戦国乱世の過酷な実戦を生き抜き、その中で培われた知見を、徳川幕府という新たな秩序の下で「武芸」として体系化した、まさに時代の転換点を象徴する砲術家である。彼の生涯、そして彼が遺した砲術体系を深く掘り下げることは、鉄砲という兵器が、単なる戦場の殺傷技術から、精神性を伴う「武道」へと昇華していく歴史的過程を理解する上で、不可欠な作業と言えよう。本報告書は、田付景澄という一人の武士の生涯を軸に、田付流砲術の技術的・思想的特質、幕府の制度における役割、そして後代への影響を多角的に検証し、日本の砲術史におけるその独自の地位を明らかにするものである。

第一章:田付景澄の実像 ― 戦乱の世を生きた砲術家

田付景澄の人生は、戦国時代の過酷な現実と、そこから自らの技量一つで身を立て、家名を再興するという、まさに乱世の武士の典型的な姿を映し出している。彼の砲術への傾倒の背景には、単なる武芸の嗜みを超えた、極めて切実な動機が存在した。

第一節:出自と流浪 ― 砲術探求の原点

田付氏は、近江源氏佐々木氏の庶流であり、近江国神崎郡田付村(現在の滋賀県)を本拠とする国人であった 3 。景澄は弘治2年(1556年)、田付城主であった田付景定の子として生を受けた 3 。しかし、その名門としての平穏は、時代の大きなうねりによって突如として断ち切られる。

永禄11年(1568年)、織田信長の上洛軍の前に、父・景定は田付の地で命を落とすこととなる 3 。この時、景澄はわずか12歳。父を殺され、所領を失った彼は、故郷を追われ、摂津国三田(現在の兵庫県三田市)へと流浪の身となる 3 。この一族の没落という原体験こそが、景澄のその後の人生を決定づけたと言っても過言ではない。

戦国時代は、旧来の権威や家柄だけでは生き残れない下剋上の世である。刀や槍といった伝統的な武芸に加え、鉄砲という新兵器が戦の趨勢を左右する時代へと移行しつつあった。家を失った少年景澄にとって、当時最先端の軍事技術であった砲術の習得は、他の武士との決定的な差別化を図り、新たな主君に仕えるための最も有効な手段であった。それは、家名再興という強い動機に裏打ちされた、並々ならぬ修練への道であったと推察される。後に彼が「銃技妙手」として徳川家康に認められるに至るその技量は 3 、単なる才能の開花ではなく、逆境をバネにした執念の賜物であり、彼の砲術の根底には、常に失われた家と父の無念を晴らすという強い意志が流れていたのである。

第二節:大坂の陣での武功 ― 戦術兵器としての砲術

長年の修練の末、砲術家として名を成した景澄に転機が訪れる。慶長18年(1613年)、その卓越した技量が徳川家康の耳に達し、幕府に召し抱えられ、下総国香取郡に500石の知行を与えられる旗本となった 3 。そして翌年、彼の実力を天下に示す絶好の機会、大坂の陣が勃発する。

慶長19年(1614年)の大坂冬の陣において、景澄は徳川方の切り札として、その真価を発揮する。彼は、イギリスより輸入されたカルバリン砲の砲手として、備前島から大坂城を砲撃した 3 。この砲撃は、驚くべき精度で城の中心部を捉え、一弾は天守閣の二重目の柱に命中したと記録されている 3 。

この一撃がもたらした効果は、物理的な破壊力を遥かに超えるものであった。当時の日本の城郭において、天守は権威の象徴であると同時に、最も安全な場所と信じられていた。特に、淀殿をはじめとする城の中枢にいた女性たちにとって、その聖域ともいえる本丸の奥深くまで、遥か彼方からの砲弾が到達するという事実は、想像を絶する恐怖であった 6 。それまで鉄壁の守りを誇っていた大坂城が、もはや安全ではないことを白日の下に晒したこの砲撃は、豊臣方の戦意を根底から揺るがし、和議への機運を一気に高める決定的な要因となったのである 6 。

続く大坂夏の陣においても、景澄は土井利勝の配下として出陣し、首一級を挙げる武功を立てたほか、安藤重信の指揮下で再び備前島から大筒を放つなど、継続して実戦の第一線で活躍した 3 。彼の武功は、もはや砲術が単なる一芸ではなく、戦の帰趨を決する重要な戦術兵器であることを証明するものであった。

第三節:幕府旗本としての後半生と子孫たち

大坂の陣の後、天下泰平の世が訪れると、景澄は江戸の小石川とび坂に屋敷を構え、幕府の砲術師範として、その知識と技術を徳川家のために役立てた 3 。元和5年(1619年)、64歳でその生涯を閉じ、墓所は知行地の千葉県香取市にある善雄寺に築かれた 3 。

景澄の先見性は、その砲術のみならず、一族の将来を見据えた配置にも表れている。彼は単なる武芸者ではなく、戦国を生き抜いた武将ならではの深慮遠謀を持つ、優れた戦略家でもあった。

- 長男・景治の系統(兵庫助・四郎兵衛家): 家督を継ぎ、代々幕府鉄砲方という中枢の役職を世襲。幕府の軍事制度に深く食い込み、田付流本家の権威を確立した 3 。

- 三男・正景の系統(左太夫家): 有力な譜代大名である戸田氏に仕え、尼崎藩、そして後の大垣藩で砲術師範の地位を確立。幕府だけでなく、有力藩にも田付流の影響力を根付かせた 3 。

- 二男・景豊の系統(福島屋・新助家): 14歳で武士の身分を捨て、近江商人として松前藩・蝦夷地へと進出。武家社会とは異なる経済の世界に活路を見出した 3 。

この巧みな配置は、一族の生存戦略として極めて高度なものであった。江戸時代初期は、まだ社会が完全に安定しきっておらず、大名の改易なども頻繁に起こる変動の時代であった。そのような中で、幕府中枢、有力譜代大名家、そして成長著しい商業経済という、それぞれ異なる権力構造と社会階層に一族の足場を築くことで、政治的・経済的な変動に対するリスクを巧みに分散させたのである。いずれか一つの柱が揺らいでも、一族全体が共倒れになることを防ぐ、まさに戦国乱世を生き抜いた者ならではの知恵であった。これは、田付流が単なる技術の伝承システムであるに留まらず、社会的存在としての「家」を永続させるための、強固な維持装置として機能していたことを物語っている。

表1:田付景澄 略年表

|

年号(西暦) |

年齢 |

主な出来事 |

出典 |

|

弘治2年(1556年) |

1歳 |

近江国田付城主・田付景定の子として誕生。 |

3 |

|

永禄11年(1568年) |

13歳 |

父・景定が織田信長勢により生害。摂津国三田へ移住。 |

3 |

|

慶長10年(1605年) |

50歳 |

三男・正景が近江膳所藩主・戸田氏鉄の家臣となる。 |

3 |

|

慶長13年(1608年) |

53歳 |

根本伝書『求中集』を著す。下総国香取郡に500石を給される。 |

3 |

|

慶長18年(1613年) |

58歳 |

徳川家康に召し抱えられ、幕府旗本となる。 |

3 |

|

慶長19年(1614年) |

59歳 |

大坂冬の陣に従軍。カルバリン砲で大坂城を砲撃し戦功を挙げる。 |

3 |

|

元和元年(1615年) |

60歳 |

大坂夏の陣に従軍。土井利勝に属し、大筒を放つ。 |

3 |

|

元和5年(1619年) |

64歳 |

江戸にて死去。墓所は千葉県香取市の善雄寺。 |

3 |

第二章:田付流砲術の体系 ― 技術と伝書『求中集』

田付流砲術は、戦国の実戦から生まれ、江戸の泰平の世で洗練された、技術と哲学が一体となった体系である。その核心には、根本伝書『求中集』に象徴される独自の思想が存在した。

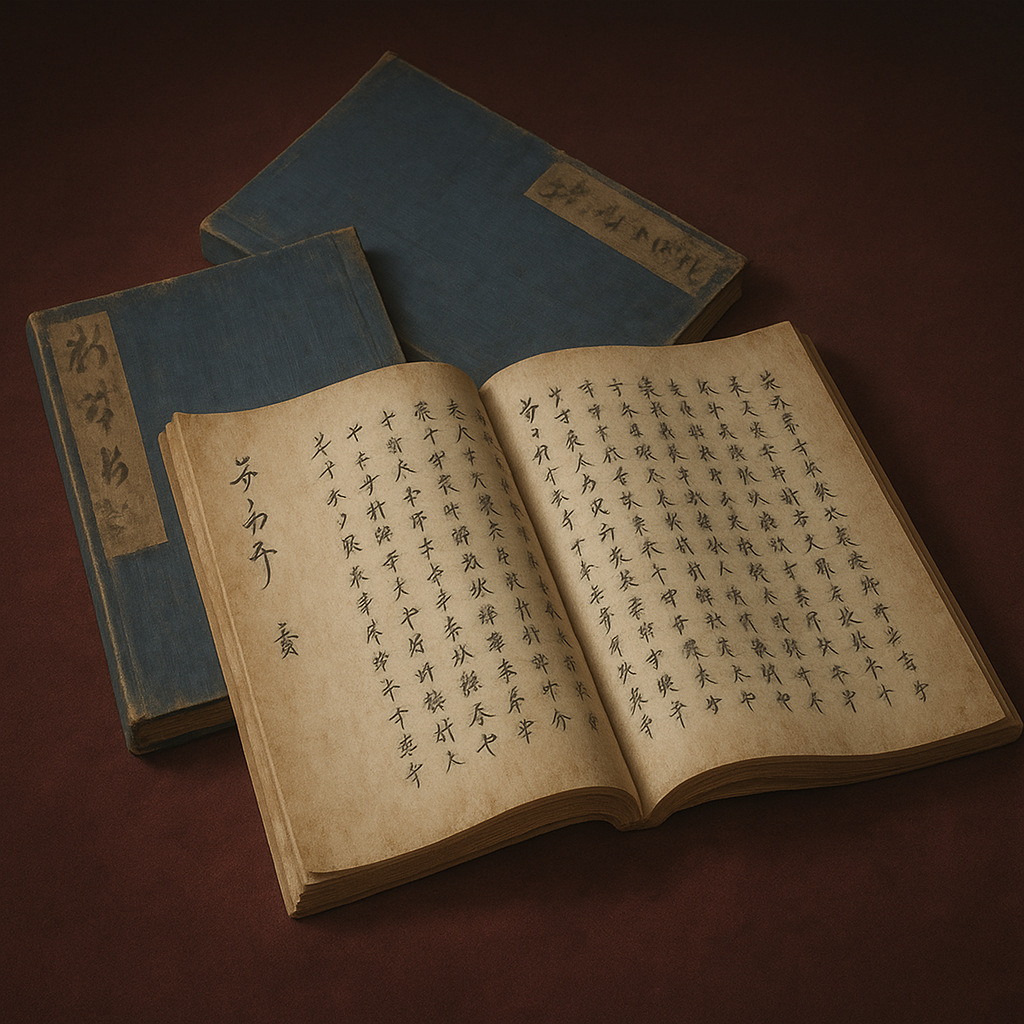

第一節:根本伝書『求中集』と『田付流砲術書』

田付景澄が慶長13年(1608年)に著した『求中集』は、田付流砲術の根本を成す伝書である 3 。国文学研究資料館が所蔵する写本には、外題に『鉄炮求中集』と記され、田付流の砲術書であることが明記されている 9 。この伝書は、景澄が大坂の陣でその名を馳せる以前に完成しており、彼の砲術が既に高い水準で体系化されていたことを示している。

この『求中集』の教えを継承し、さらに発展させたものとして、東京国立博物館が所蔵する18世紀の写本『田付流砲術書』三帖の存在が挙げられる 10 。この資料は、砲術の初歩から奥義に至るまでを詳述した理論書であり、その物理的な形態自体が、田付流の性格を雄弁に物語っている。この伝書は、通常の和紙ではなく、装飾が施された豪華な料紙(彩箋)に墨書されているのである 10 。

この豪華な装丁は、単なる美意識や贅沢趣味の表れではない。武家の古文書や伝書の世界において、料紙の質や装飾は、その流派や家の格式、そして伝えられる内容の権威を象徴する重要な要素であった 11 。『田付流砲術書』の壮麗な体裁は、田付流がもはや一私的な武芸流派ではなく、徳川幕府公認の砲術師範という「公儀の武芸」であったことの視覚的な証明に他ならない。田付家は、将軍家に仕える鉄砲方という公的な役職を世襲する家柄であり 12 、その伝書は、私的な技芸の記録を超え、幕府の権威を背景に持つ公式な「知」の継承儀式の一部であった。その豪華さは、内容の正統性と、他流派に対する優位性を無言のうちに主張する役割を果たしていたのである。

第二節:「求中」の思想 ― 的中を超えた武道哲学

本報告の核心的考察は、流派の根本伝書の名である「求中(きゅうちゅう)」の解釈にある。この言葉は、単に「的に中(あた)ることを求める」という物理的な射撃技術に留まらない、多層的な意味を持つ、田付流の武道哲学そのものを表している。

第一の階梯:技術としての「中」― 目当の極意

最も基本的な解釈は、射撃において標的の中心を正確に射抜く技術を追求するという意味である。これは、当時の砲術書に共通して見られる目標であり、『鉄砲打方様集』に記された「鉄砲の目当極意」2 とも通底する。火縄銃の照準器である前目当と先目当を正確に合わせ、弾道を計算し、的の中心を狙うという、純粋な技術論がこの階梯の「求中」である。

第二の階梯:戦術・身体論としての「中」― 中心を取る

さらに一歩進んだ解釈として、日本の武道に共通する「中心を取る」という概念が挙げられる。これは剣術や合気道などで重要視される考え方であり、敵と対峙した際に、物理的・心理的な優位性を確保する位置取りや、自身の身体の中心軸を安定させ、いかなる状況でもぶれない体勢から技を繰り出すという高度な身体操作論を指す 15。砲術において「中心を取る」とは、敵の攻撃線から自らを外しつつ、こちらの最も効果的な射線上に敵を捉える戦術的な位置関係を求めること、そして、射撃の反動に耐え、連続した動作を正確に行うための、ぶれない身体の中心軸(腰の据わりや体幹)を求めることを意味したと考えられる。

第三の階梯:哲学・精神論としての「中」― 中庸の追求

最も深い階梯にあるのが、儒教思想、特に『中庸』に説かれる精神的な境地としての「中」である。「喜怒哀楽之未発、謂之中(喜怒哀楽の未だ発せざる、これを中と謂う)」18 とあるように、いかなる状況においても感情に左右されず、動揺せず、偏りのない平静な心の状態を保つこと、それが「中」である。これは弓道における「正射必中」の思想、すなわち、正しい心構えと正しい射法(フォーム)が伴って初めて、矢は自ずと的に中るという考え方と軌を一にする 19。戦場という極限状況において、恐怖や焦りに心を乱されることなく、平常心を保ち、修練通りの正確な手順を踏んで初めて、弾は的の中心を捉えることができる。田付流の「求中」とは、この精神的な不動の中心を求める修養の道でもあった。

以上の考察から、「求中」とは、 技術(的の中心) 、 戦術・身体(力の中心) 、そして**精神(心の中心)**という三つの「中」を統合的に追求する、田付流の包括的な武道哲学であったと結論付けられる。これは、戦国時代の実用的な「武芸」が、江戸泰平の世において精神性を重視する「武道」へと昇華していく、まさにその歴史的プロセスを象徴する概念なのである 20 。

第三節:田付流の技術的特徴と他流派比較

田付流の技術は、その出自と幕府内での役割を反映し、他流派とは異なる独自性を持っていた。

技術と装備:

田付流の最大の特徴は、主に外国製(オランダ製など)の火縄銃や、大坂の陣でその威力を示したカルバリン砲のような大筒の運用を得意とした点にある 12。これは、国産の火縄銃を主に扱った井上流(外記流)との明確な差別化点であった。また、田付流が用いる火縄銃には、銃床の末端が直線的に切断されているという、外見上の識別点も伝えられている 12。火薬についても、硝石、硫黄、木炭を調合する和流砲術の基本を踏まえつつ 22、強力な火薬に耐えうる銃身の製造法(二重巻張など)も研究されていた 23。

戦術:

個々の射撃技術だけでなく、鉄砲の集団運用も重視された。織田信長で有名な「三段撃ち」24 はもちろんのこと、要人警護や包囲網突破を想定した「円陣放し」、装填・照準・発射を分担して射撃速度を上げる「分業放し」といった、より実践的な集団戦術が研究されていたと見られる 26。さらに、焼夷弾として機能する「棒火矢」のような特殊弾薬の運用法も伝書の記述からうかがえる 2。

他流派との比較:

同時代の主要な砲術流派と比較することで、田付流の独自性はより鮮明になる。

- 稲富流: 流祖・稲富一夢(祐直)は、射手の姿勢を裸形で描き、照尺を用いた遠距離射撃の理論を図解するなど、射法そのものの合理性や精密性を追求した 28 。

- 荻野流: 流祖・荻野六兵衛安重は、「早打ち乱玉」という速射技術を創案したほか、火薬の調合法や、後に門弟から高島秋帆を輩出するに至る砲台の研究など、技術開発の側面が強かった 29 。

- 井上流(外記流): 幕府鉄砲方を田付流と共に務めたが、主に国産銃器を担当し、鉄砲の製造技術にも長けていた 13 。

これに対し、田付流は外国製の最新兵器や大筒の運用に特化し、幕府の権威と密接に結びつくことで、他流派とは一線を画す地位を築いたのである。

表2:戦国・江戸初期 主要砲術流派の比較

|

流派名 |

流祖 |

主な特徴 |

主な仕官先 |

出典 |

|

田付流 |

田付景澄 |

外国製銃器・大筒の運用、幕府公認の権威、「求中」の思想 |

江戸幕府、大垣藩など |

4 |

|

井上流(外記流) |

井上正継 |

国産銃器の運用、鉄砲製造技術 |

江戸幕府 |

13 |

|

稲富流 |

稲富一夢(祐直) |

射手の姿勢の図解、照尺による遠距離射撃 |

細川家、徳川家など |

28 |

|

荻野流 |

荻野六兵衛安重 |

速射技術「早打ち乱玉」、火薬・砲台の研究 |

浜松藩、諸藩 |

29 |

|

西村流 |

西村丹後守忠次 |

(詳細不明) |

(不明) |

33 |

|

森重流 |

(詳細不明) |

優雅で芸術的な砲形、団体訓練法 |

米沢藩など |

34 |

第三章:戦国から泰平へ ― 時代における田付流の役割

田付流の歴史的意義は、単なる一武芸流派の盛衰に留まらない。それは、徳川幕府の統治戦略と、日本の武芸が「術」から「道」へと変容する大きな歴史的潮流の中に位置づけられる。

第一節:幕府鉄砲方としての制度的役割

江戸幕府は、全国支配を盤石にするため、軍事技術、特に鉄砲に関する情報を厳格に管理する必要があった。そのための機関として設置されたのが、若年寄の支配下にある「鉄砲方」である 14 。鉄砲方は、幕府が所蔵する鉄砲の管理、修理、製造、そして将軍や旗本への砲術教授を任務とする専門職であった 13 。

この重要な役職は、時代が下ると主に二つの家によって世襲されることになる。それが、田付家と井上家であった 13 。そして、両家には明確な役割分担がなされていた。井上家(外記流)が国産の火縄銃を担当したのに対し、田付家(田付流)はオランダなどから輸入される外国製の銃器や大筒を担当したのである 12 。

この役割分担は、一見すると単なる業務の効率化のように思えるが、その背後には徳川幕府の巧妙な軍事技術管理政策が透けて見える。幕府は、井上家に国内の生産基盤と伝統技術を担わせることで、有事の際の兵器自給体制を維持した。一方で、田付家には、長崎の出島を通じて限定的に流入する海外の最新兵器や軍事技術の情報を集約・管理・研究させることで、国際的な技術水準から取り残されることを防いだ。

これは、後の鎖国体制下において、海外の軍事情報を幕府が独占し、国内の諸大名に対する絶対的な技術的優位を保つための、極めて戦略的な布石であった。つまり、田付流の役割は、単なる砲術の師範役ではなく、幕府の安全保障政策の一翼を担う、いわば「テクノロジー・インテリジェンス(技術情報収集・分析)」部門としての側面も持っていたのである。田付家の存在は、260年以上にわたる徳川体制の安定に、軍事技術の側面から貢献する不可欠な要素であったと言える。

第二節:武芸から武道への昇華

戦国の世が終わり、大規模な合戦が過去のものとなった江戸時代において、日本の武芸はその性格を大きく変容させた。実戦における殺傷技術としての「武芸」は、平和な時代における武士の心身鍛錬や人格形成を目的とする「武道」へと、その重心を移していったのである 20 。

例えば、柳生新陰流が、敵を斬り殺すことを主眼とする「殺人刀」の思想から、相手を制し活かすことを旨とする「活人剣」の哲学へと昇華したように 37 、田付流砲術もまた、その役割を変えていった。大坂の陣のような実戦の場が主戦場であった時代から、江戸城内での儀礼的な演武や、次代を担う武士たちへの教授の場へと、その活動の舞台は移った。

この過程で、第二章で詳述した「求中」の思想、すなわち技術や戦術を超えた精神的な修養を重んじる側面が、より一層強調されるようになったと考察される。砲術は、各藩が設立した藩校の教育科目としても採用され、武士階級の尚武の精神を涵養し、心技体を鍛えるための重要な手段として位置づけられていった 36 。田付流が幕府鉄砲方として存続し得たのは、その卓越した技術力だけでなく、時代の要請に応え、砲術を「武道」として体系化し得たからに他ならない。

第四章:田付流の遺産と後代への影響

田付景澄が築いた砲術体系とその家は、江戸時代を通じて命脈を保ち、幕末の動乱期には新たな役割を担うことになる。その歴史は、日本の伝統が近代とどのように向き合ったかを示す、一つの縮図でもある。

第一節:幕府と諸藩における継承

田付景澄の死後、その家系は二つに分かれ、それぞれが田付流の伝統を継承していった。

- 幕府鉄砲方・田付宗家(兵庫助・四郎兵衛家): 景澄の長男・景治から始まる宗家は、「四郎兵衛」を代々の通称とし、江戸幕府の鉄砲方という要職を幕末まで世襲した 3 。興味深いことに、三代目の景利以降は、江戸の治安維持を担う火付盗賊改方を兼任することもあった 12 。これは、田付家が単なる技術者集団ではなく、幕府の統治機構に深く組み込まれた実務官僚としての側面も持っていたことを示している。

- 大垣藩砲術師範・田付分家(左太夫家): 景澄の三男・正景を祖とする分家は、「左太夫」を名乗り、美濃国大垣藩(10万石)の砲術師範として代々仕えた 3 。大垣藩では、田付流砲術は藩の重要な武芸と位置づけられ、現在でも「大垣城鉄砲隊」がその伝統を伝えている 40 。

このように、田付流は幕府中枢と有力譜代大名の両輪で継承され、江戸時代を通じて日本の武芸界において強大な威勢を誇ったのである 4 。

表3:田付家主要子孫の系譜と役職

|

家系 |

代 |

当主名(通称) |

生没年・役職など |

出典 |

|

宗家(四郎兵衛家) |

初代 |

田付景澄(兵庫助) |

1556-1619年。流祖。幕府旗本・鉄砲方。 |

8 |

|

|

2代 |

田付景治(兵庫助) |

1580-1637年。景澄の長男。 |

8 |

|

|

3代 |

田付景利(四郎兵衛) |

1618-1685年。景治の養子。火付盗賊改方を兼任。 |

8 |

|

|

... |

(中略) |

代々鉄砲方、火付盗賊改方を世襲。 |

12 |

|

|

- |

田付直愛(主計) |

幕末の人物。小栗忠順の砲術の師。幕府陸軍将校。 |

12 |

|

大垣藩分家(左太夫家) |

初代 |

田付正景(左太夫) |

1595-1669年。景澄の三男。大垣藩砲術師範。 |

8 |

|

|

2代 |

田付正澄(左太夫) |

正景の子。 |

8 |

|

|

... |

(中略) |

代々大垣藩砲術師範を世襲。 |

8 |

|

|

9代 |

田付景賢 (兵助) |

1838-1897年。大垣藩砲術師範。戊辰戦争に従軍。明治陸軍軍人。 |

3 |

第二節:幕末の動乱と田付景賢 ― 伝統と近代の架け橋

幕末、西洋からの軍事的脅威が高まると、日本の軍事技術は和流砲術から西洋式砲術へと急速な転換を迫られる。この激動の時代に、田付流の伝統を背負いながら、新たな時代に適応した象徴的な人物が、大垣藩田付流9代目の田付景賢(たつけ かげかた)であった 3 。

景賢は、代々受け継がれた田付流砲術の師範という、伝統の体現者であった。しかし、彼はその権威に安住することなく、時代の変化を直視した。戊辰戦争が勃発すると、彼は大垣藩の軍事奉行補佐として東山道先鋒隊に従軍し、実戦の指揮を執った 3 。これは、彼の砲術が単なる儀礼的な「武道」ではなく、実戦に通用する「兵学」としての側面を失っていなかったことを示している。

そして維新後、景賢は旧藩士という立場ながら、新政府が創設した近代陸軍に軍人として参加する道を選ぶ 12 。彼の生涯は、日本の伝統武術が、西洋式の近代軍制という巨大な波にどのように対峙し、自己を変革させていったかを示す貴重な事例である。多くの旧幕臣や武士が、自らの専門性を活かして新政府に仕え、日本の近代化に貢献したように 42 、景賢もまた、田付流で培われた弾道学、火薬学、部隊運用といった兵学の基礎的素養を基盤として、西洋式の新技術を習得し、自らを時代の要請に適応させたのである。田付流という400年にわたる伝統は、景賢という一人の人物を通じて、単に過去の遺物として断絶するのではなく、その知見を近代日本の軍事組織の礎の一部へと昇華させ、新たな形で命脈を保ったと言える。

第三節:近代における子孫たち ― 武門から文官へ

田付家の歴史が示す日本の近代化の象徴は、軍事分野に留まらない。田付景賢の養嗣子となった田付七太は、武士でも軍人でもなく、外交官の道を選んだ 3 。さらにその子孫からも、デンマーク大使を務めた田付景一など、優れた外交官が輩出されている 3 。

これは、極めて象徴的な転身である。戦国時代から幕末まで、武力をもって国家に奉仕してきた「武門」の家系が、近代国民国家の成立と共に、外交という「知」と「交渉」をもって国際社会で国家に貢献する「文官」の家系へと、その役割を完全に見出したのである。田付一族の歩みは、日本の社会構造が近世から近代へと劇的に変化していく様を、まさに一つの家系の歴史として体現している。

結論:『鉄砲打方』研究の総括と田付流の歴史的意義

本報告書は、田付兵庫助景澄とその流派が確立した「鉄砲打方」について、多角的な視点からその実像に迫ることを試みた。その結果、以下の点が明らかになった。

第一に、流祖・田付景澄の生涯は、父の死と一族の没落という「逆境からの再起」の物語であり、彼の砲術への傾倒は、家名再興という強い動機に裏打ちされた、極めて切実な生存戦略であった。

第二に、田付流の技術と思想の核心を成す根本伝書『求中集』の名が示す「求中」の哲学は、単なる射撃の的中を意味するに留まらない。それは、 技術(的の中心) 、 戦術・身体(力の中心) 、そして**精神(心の中心)**という三つの「中」を統合的に追求する、包括的な武道哲学であった。これは、戦国の実用的な「武芸」が、江戸の泰平の世の精神的な「武道」へと昇華していく過程を明確に示している。

第三に、田付流は江戸幕府の制度の中で、井上流と共に鉄砲方を務め、特に輸入銃器を担当することで、幕府の巧妙な軍事技術管理政策の一翼を担った。その役割は、幕府の技術的優位を維持し、長期安定に貢献する、安全保障上の重要性を持つものであった。

第四に、田付流の伝統は、幕末の動乱期において、9代目の田付景賢という人物を通じて、西洋式の近代軍制へと見事に適応を遂げた。彼の生涯は、伝統武芸の知見が形を変えながらも近代日本の礎の一部となったことを示す。さらにその子孫は外交官として活躍し、田付家は「武」の家門から「文」の家門へと、時代の要請に応じた変容を遂げた。

以上の分析から、田付景澄とその流派が確立した「鉄砲打方」は、単なる射撃技術のマニュアルではなく、戦国の実戦知、江戸の武道哲学、そして幕府の統治戦略が凝縮された、極めて高度な知的体系であったと結論付けられる。田付流の歴史は、日本が鉄砲という外来の軍事技術をいかに受容し、自らの文化と社会の中に深く、そして戦略的に体系化していったかを物語る、日本武芸史上、比類なき重要性を持つ事例である。その研究は、日本の歴史における技術と社会、そして精神文化の相互作用を理解する上で、今後も豊かな示唆を与え続けるであろう。

引用文献

- 〔鉄砲術聞書〕 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000094-I1380869

- 史料にみる火縄銃 https://www.chiba-muse.or.jp/SONAN/kikaku/hinawa/shiriyou%20ni%20milu%20hinawajiuyu.htm

- 田付景澄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%99%AF%E6%BE%84

- 田付流(たつけりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%B5%81-1559141

- 田付景澄(たづけ かげずみ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%99%AF%E6%BE%84-1089582

- 徳川家康が大坂の陣で配備した大筒とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/114558/

- 徳川家康が購入し、大阪冬の陣に使用した、カルバリン砲について知りたい。 | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000193632

- 田付流歴代当主とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%B5%81%E6%AD%B4%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB

- 求中集 | 日本古典籍データセット https://codh.rois.ac.jp/pmjt/book/200021978/

- [田付流砲術書] たつけりゅうほうじゅつしょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/470720

- 第1部 古文書料紙への視点 1 古文書研究からの視点 『古文書の科学』全文公開 - 文学通信 https://bungaku-report.com/blog/2023/03/11-1025.html

- 田付流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%B5%81

- 鉄砲方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E7%A0%B2%E6%96%B9

- 鉄砲方とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%89%84%E7%A0%B2%E6%96%B9

- kendobeginner.com https://kendobeginner.com/seme/#:~:text=%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%82%92%E3%81%A8%E3%81%A3%E3%81%A6%E7%9B%B8%E6%89%8B%E3%82%92%E6%94%BB%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E7%9B%B8%E6%89%8B,%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%AD%E3%80%82

- 武道の超重要概念である「中心を取る」をわかりやすく説明しようとした|合気道化師マツリくん https://note.com/matsurugi/n/n3dbbc6088ca0

- 剣道の攻めを初心者向けに3つのポイントを解説します【攻めが弱いと打てません】 https://kendobeginner.com/seme/

- 做建设中华民族现代文明的时代新人 http://www.hnpopss.cn/2024/05-31/360041.html

- 香港弓道協會弓道場HKKA Kyudojo - 弓道 - Google Sites https://sites.google.com/kyudo.hk/hkka-kyudojo/kyudo

- 日本古武道の歴史の成り立ちと進化の物語(時代ごとの大まかな要約) - 米沢藩・小山道場 https://koyama-dojo.com/202411kobudohistory/

- 武道と武術・武芸の違い/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/sword-basic/budo-bujutsu-bugei/

- 火縄銃(鉄砲)の部位名称・仕組み/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/arquebus-basic/arquebus-knowledge/

- 人家や社寺の床下の土を集め、 これより水で溶かし出して煮つめて得る。硝石は水に対する溶解度が極めて大きい。動物の排泄物中の尿素や窒 https://shukutoku.repo.nii.ac.jp/record/309/files/KJ00004350296.pdf

- 長篠の戦いと鉄砲・西洋銃/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/89110/

- 火縄銃 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E7%B8%84%E9%8A%83

- 岩国藩鉄砲隊ホームページ - ご挨拶 http://www.sky.icn-tv.ne.jp/~iwteppo2/aisatsu.htm

- 幕末維新期における鉄砲技術の落差 - Adobe Photoshop PDF https://www.sanadahoumotsukan.com/up_images/bok/rekibun19.pdf

- 砲術とは/鉄砲術|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47463/

- 荻野流(オギノリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%8D%BB%E9%87%8E%E6%B5%81-451605

- 荻野流砲術書 おぎのりゅうほうじゅつしょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/425554

- 砲術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B2%E8%A1%93

- 信長の野望革新 家宝一覧-茶道具- http://hima.que.ne.jp/kakushin/shomotsu.html

- 「日本清堯銘」は徳川家康の日本の最高支配者としての宣言 https://nihonjyuuhoushigakkai.com/wp-content/uploads/2021/09/6e0fd63db88b62fccc529560b0b134b7.pdf

- 全国火縄銃大会 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/41/41411/91137_1_%E9%89%84%E7%A0%B2%E4%BC%9D%E6%9D%A5%E4%BB%8A%E3%82%88%E3%81%BF%E3%81%8C%E3%81%88%E3%82%8B%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%81%AB%E7%B8%84%E9%8A%83%E5%A4%A7%E4%BC%9A.pdf

- 宮坂考古館|火縄銃 https://www.miyasakakoukokan.com/hinawaju.html

- 江戸幕府と近世武芸 4章 https://www.nipponbudokan.or.jp/pdf/shinkoujigyou/202503/junior_shidou/budo_04.pdf

- 兵法家伝書 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E6%B3%95%E5%AE%B6%E4%BC%9D%E6%9B%B8

- 新陰流兵法(柳生新陰流) - 都城合気道錬成会山之口道場 https://aiki-kokushin.jimdofree.com/%E6%96%B0%E9%99%B0%E6%B5%81%E5%85%B5%E6%B3%95/

- 【内容編①】兵法家伝書 ~殺人刀の巻 ~ 前編 - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/heiho-kadensho2/

- 郡上八幡城で火縄銃の演武 (大垣城鉄砲隊) | cotsplaceのブログ https://ameblo.jp/cotsplace/entry-12483024359.html

- 田付流とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%94%B0%E4%BB%98%E6%B5%81

- 歴史を動かした人物②榎本武揚「最後の幕府の軍総帥」 - Frontier Eyes Online https://frontier-eyes.online/history_person-2/

- 黒田清隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E6%B8%85%E9%9A%86