雑兵物語

『雑兵物語』は江戸前期の雑兵視点の戦陣訓。戦国の記憶を口語体で語り、兵農分離後の理想兵士像を反映。戦闘技術、兵站、陣中生活のリアリズムを描き、現代の組織論にも通じる普遍的価値を持つ。

『雑兵物語』の徹底分析:戦国の記憶は江戸の世にいかに語られたか

はじめに:『雑兵物語』への視座

江戸時代前期、戦乱の記憶が薄れゆく泰平の世に、一冊の奇妙な書物が生まれた。『雑兵物語』である。本書は、武将や英雄ではなく、合戦の最前線を支えた名もなき兵士、「雑兵」たちの視点から、戦場の心得や実態を語るという、他に類を見ない形式をとっている。

本報告書は、この『雑兵物語』を、単なる下級兵士向けの教本としてではなく、泰平の世にあって失われゆく「戦国の記憶」を、後世にいかに継承し、再構築しようとしたかという、一つの文化的営為の産物として捉え直すことを目的とする。

なぜ戦乱が「遠くなりにけり」 1 となった時代に、あえて名もなき「雑兵」の視点が求められたのか。本書は、戦国時代の混沌とした現実を忠実に写し取った記録なのか、それとも江戸時代の秩序観に基づいて「編集」された教訓物語なのか。この核心的な問いを、本書の成立背景、内容の具体的分析、そして戦国時代の史実との比較考察を通じて、徹底的に探求する。

第一部:書物としての『雑兵物語』―成立と構成

第一章:成立の謎―時代が求めた「戦の記憶」

作者を巡る諸説

『雑兵物語』の作者は、長らく謎に包まれてきた。古河藩主であった松平信興(のぶおき)、その子輝綱、あるいは甲州流兵学の大家として知られる小幡景憲など、複数の人物が候補として挙げられてきたが、いずれも決定的な証拠はなく、今日では作者不詳とするのが定説である 3 。京都大学附属図書館が所蔵する谷村文庫本には松平信興著と記されているものの 5 、これも確証とは言い難い。この作者不詳という事実は、本書が特定の個人の創作物というよりも、ある種の共有された知識体系、すなわち失われゆく戦場の知恵の集大成としての性格を帯びていることを示唆している。

成立時期の特定とその意味

本書の成立時期は、その内容から比較的正確に推定することが可能である。本文中に見られる「関ヶ原・大坂役出陣者は死滅し、島原の乱の経験者は海老のように腰がまがり物もろくにいわれない」という一節 4 は、本書が書かれた時点での時代状況を雄弁に物語っている。関ヶ原の戦い(1600年)や大坂の陣(1614-15年)といった戦国末期の大規模な合戦を直接経験した世代は、もはやこの世におらず、最後の大きな内乱であった島原の乱(1637-38年)の経験者さえも、老齢でその記憶を語ることが難しくなっている。この記述から、本書の成立は明暦3年(1657年)以後、天和3年(1683年)以前、特に天和年間に近い1680年前後と見るのが妥当とされる 4 。

この時代背景こそ、『雑兵物語』が生まれた直接的な動機であった。徳川幕府による統治が安定し、武士の役割が戦闘員から行政官僚へと大きく変化していく中で 7 、実戦的な戦闘技術や陣中での生存術は、意識的に継承しなければ失われる「過去の遺産」となりつつあった 8 。本書の成立は、平和な時代における軍事技術の風化という「忘却」と、それに伴う武士のアイデンティティの揺らぎという「喪失」に対する、知識人層による文化的な抵抗運動の一環と位置づけることができる。それは、抽象的な兵法理論ではなく、具体的な体験談という形式をとることで、「経験知」の保存と伝達を最優先した結果であった。この動きは、同じく江戸時代に「武士道」が観念的に体系化されていった 9 潮流とも軌を一にするものであった。

第二章:構成と話法―雑兵たちの多声的な語り

三十人の語り部

『雑兵物語』は、その構成において際立った特徴を持つ。鉄砲足軽、弓足軽、槍担(やりない)といった直接戦闘を担う兵士から、大将の所在を示す馬標(うまじるし)を持つ馬標持、主君の履物を管理する草履取、身の回り品を入れた箱を運ぶ挾箱持、そして兵站を担う夫丸(ぶまる)に至るまで、総勢三十人の雑兵が、それぞれの持ち場での体験を一人称で語るという形式をとっている 4 。この網羅性は、合戦という巨大なシステムが、一部の英雄や武将の活躍だけでなく、多様な役割を担う無数の人々の有機的な協働によって成り立っていたという、極めて近代的な組織論的視点を提示している。歴史の表舞台に立つことのない彼らの声を集めることで、本書は合戦の全体像を立体的かつ多声的に描き出すことに成功している。

口語体(奴言葉)の効果

本書が、江戸時代初期の東国武士が用いたとされる「奴言葉(やっこことば)」風の荒々しい口語体で記されている点も、特筆すべきである 6 。この文体は、近世初期の話し言葉の実態を知る上で貴重な国語学的資料であると同時に 3 、文学的にも大きな効果をもたらしている。格式張った文語体ではなく、現場の人間が使うであろう生々しく率直な語り口を採用することで、読者は語られる内容に「本物らしさ」を感じ、まるで古参兵の体験談を直接聞いているかのような臨場感を得ることができる 11 。これにより、本書は単なる教訓の羅列に終わらず、物語としての吸引力と、史実に基づいているかのような権威性を同時に獲得している。

教則本としての形式

物語形式をとりながらも、その実態は下級兵士に向けた「戦陣訓」であり、極めて実用的な「ハウツーガイド」としての性格が強い 1 。それぞれの雑兵は、自らの功名談だけでなく、手痛い失敗談をも包み隠さず語る 6 。この構成により、読者は具体的な状況をありありと想像し、何をすべきで、何をすべきでないかという実践的な教訓を学ぶことができる。幕末に至るまで、心ある武人の間で「下卒練武の要訣」として珍重され、写本が重ねられたという事実 13 は、本書が持つ実用的な価値の高さを証明している。

表1:『雑兵物語』に登場する三十人の雑兵一覧

|

巻 |

役職名 |

主な役割と語りの要点 |

|

上巻 |

鉄砲足軽 小頭 朝日出右衛門 |

鉄砲隊の指揮官。火縄の管理や合図の重要性を説く。 |

|

|

鉄砲足軽 夕日入右衛門 |

鉄砲隊の一兵卒。早合(弾薬包)の扱いや射撃姿勢の心得を語る。 |

|

|

弓足軽 小頭 大川深右衛門 |

弓隊の指揮官。敵との間合いの取り方や斉射のタイミングを説く。 |

|

|

弓足軽 小川浅右衛門 |

弓隊の一兵卒。焦って矢を射尽くしてしまった失敗談を語る。 |

|

|

槍担 小頭 長柄源内左衛門 |

槍隊の指揮官。槍衾(やりぶすま)の組み方や集団での運用法を説く。 |

|

|

持槍担 |

主君の予備の槍を持つ兵。主君の危機に際しての対応を語る。 |

|

|

数槍担 |

複数の槍を運ぶ兵。戦況に応じた槍の受け渡しの重要性を語る。 |

|

|

馬標持 |

大将の居場所を示す馬印を持つ兵。自らの位置が戦況を左右する責任を語る。 |

|

|

旗差 |

所属部隊を示す旗指物を持つ兵。退却時にも旗を捨てない心構えを説く。 |

|

|

持筒 |

主君の鉄砲を持つ兵。雨天時の火縄の管理など、武器の保守を語る。 |

|

|

持弓 |

主君の弓を持つ兵。弓の弦の管理や予備の重要性を語る。 |

|

|

草履取 |

主君の草履を管理する小者。常に主君の側にいることの心得を語る。 |

|

|

挾箱持 |

主君の身の回り品を入れた箱を運ぶ小者。荷物の管理と盗難防止を説く。 |

|

|

馬取 |

主君の馬を管理する厩番。馬の暴走が全軍の混乱を招く危険性を語る。 |

|

|

沓持 |

主君の沓(くつ)を管理する小者。馬取と連携した行動の重要性を語る。 |

|

下巻 |

矢箱持 矢蔵 |

弓足軽に矢を補給する兵。前線との連携の難しさを語る。 |

|

|

玉箱持 寸頓 |

鉄砲足軽に弾薬を補給する兵。火薬の湿気対策などを語る。 |

|

|

荷宰料 八木五蔵 |

兵糧や物資の輸送全体を管理する兵站担当。輸送路の確保の苦労を語る。 |

|

|

夫丸 馬蔵 |

荷物を運ぶ輜重兵。過酷な労働と、時に戦闘にも参加する実態を語る。 |

|

|

又若党 左助 |

武士に仕える従者。主君の身辺警護や雑務全般を語る。 |

|

|

中間 |

武士と雑兵の中間に位置する身分。多様な任務をこなす器用さを語る。 |

|

|

押足軽 |

予備兵力。戦況に応じて投入される役割の重要性を語る。 |

|

|

斥候 |

敵情を偵察する兵。隠密行動と正確な情報伝達の心得を語る。 |

|

|

陣夫 |

陣地の設営や土木作業を行う作業員。戦闘とは異なる危険性を語る。 |

|

|

具足持 |

主君の鎧を運ぶ兵。鎧の着付けや手入れについて語る。 |

|

|

小荷駄 |

小規模な荷物輸送部隊。本隊から遅れないための苦労を語る。 |

|

|

陣払 |

陣地を撤収する際の殿(しんがり)部隊。整然とした撤退の難しさを語る。 |

|

|

鑓持 |

儀礼的な槍を持つ兵。戦場での役割の変化について語る。 |

|

|

鷹匠 |

鷹を操る者。平時の役割だが、伝令や偵察にも応用されたことを語る。 |

|

|

医師 |

従軍医師。負傷者の手当てや衛生管理の重要性を語る。 |

出典: 2 に基づき作成

第二部:『雑兵物語』に描かれた戦場の日常と心得

第一章:戦闘の技術―生き残るための作法

『雑兵物語』が描く戦闘の心得は、極めて具体的かつ実践的である。鉄砲足軽の項では、火縄の火の管理、弾と火薬を一体化させた「早合」の準備、そして味方と連携して間断なく射撃を行うことの重要性が説かれる。一方、弓足軽の小川浅右衛門が語る失敗談は、本書の教訓的な性格を象徴している。彼は遠くに敵影を認めるや、焦りから手持ちの矢をすべて射ってしまった。その結果、いざ敵が間近に迫った際には矢が一本も残っておらず、矢箱持も近くにいなかったため、絶体絶命の窮地に陥ったという 10 。この話は、単なる弓の技術以上に、冷静な状況判断力と、限りある物資を管理する能力こそが、戦場での生死を分かつことを教えている。槍足軽についても、ただ闇雲に突くだけでなく、集団で槍の壁(槍衾)を作り、敵の突撃を食い止め、時には槍を叩きつけるように使って敵の陣形を崩すといった、集団戦術の要諦が語られている。

第二章:兵站と支援―戦を支える力

本書の白眉は、戦闘員だけでなく、彼らを支える後方支援部隊の役割に光を当てている点にある。特に馬取(うまとり)の心得は示唆に富む。陣中では、馬が些細な物音に驚いて暴れ出すことがある。この騒ぎが敵襲と誤認されれば、兵士たちの心の奥底に押し殺されていた恐怖心が一気に噴き出し、全軍がパニックに陥って総崩れになりかねない 10 。そのため、馬取は馬の脚を拘束するなど細心の注意を払うことが求められ、周囲の者も馬を驚かせるような大声を出すことは厳禁とされた。これは、戦場という極限状態における集団心理の脆弱性と、組織の一部門の小さな失敗が全体に致命的な影響を及ぼす危険性を示唆する、重要な記述である。

同様に、矢箱持や玉箱持、荷宰料(にさいりょう)といった兵站部隊の存在なくして、前線の兵士は戦い続けることができない。彼らが適切なタイミングで適切な物資を供給できるかどうかが、合戦の帰趨を決めると言っても過言ではない。本書は、戦闘員と非戦闘員の役割を同等の重要性をもって描くことで、合戦が個人の武勇の総和ではなく、各部門が連携して機能する一つの巨大なシステムであることを明らかにしている。したがって、『雑兵物語』は、単なる個人の心得集としてだけでなく、近代的な軍事組織における各部門の連携と責任の重要性を説いた、先駆的な「組織マネジメントの教科書」として読むことが可能である。現代の解説書で「現代の雑兵たるサラリーマン諸氏必見」 14 と評されるのは、この時代を超えた普遍的な組織論的価値を的確に捉えているからに他ならない。

第三章:陣中生活のリアリズム

装備と工夫

『雑兵物語』には、戦場を生き抜くための実用的な知恵が随所に散りばめられている。その代表例が、食料を入れる「打飼袋(うちかいぶくろ)」の扱い方である。本書では、この細長い筒状の袋の結び目を、首の真後ろにずらしておくよう忠告している 10 。これは、袋を襷(たすき)がけにした際に、結び目が邪魔にならないようにするためである。さらに、中に入れる米などは一食分ごとに数珠のように結び目を作っておく。こうすることで、万が一袋の一部が破れても中身がすべてこぼれ落ちるのを防ぎ、必要な時に結び目を一つ切るだけで素早く一食分を取り出すことができた 10 。このような細かな指示の一つひとつが、過酷な実戦経験に裏打ちされた、極限状況におけるリスク管理思想の表れである。

兵糧と食生活

陣中での食事は、生命維持の基本であり、その内容は携行性、保存性、そして栄養価が極めて重視された。主食は、炊いた米を乾燥させた「糒(ほしい)」や握り飯が中心であった 15 。副食としては、焼いた味噌を丸めた「味噌玉」が重要であった。これはそのまま舐めて塩分とタンパク質を補給するだけでなく、湯に溶かせば即席の味噌汁にもなる万能食であった 15 。また、梅干しは殺菌作用や疲労回復効果が期待され、唾液の分泌を促して喉の渇きを癒すためにも用いられるなど、重要な戦略物資と見なされていた 16 。本書の記述は、こうした戦国の基本的な兵糧のあり方を踏襲している。

表2:『雑兵物語』と関連史料に見る陣中食

|

食料名 |

材料と製法 |

特徴(保存性・栄養価等) |

『雑兵物語』での言及 |

他史料・伝承での言及 |

|

糒(ほしい)/干飯(ほしいい) |

米を炊き、天日で乾燥させたもの。 |

軽量で長期保存が可能。水や湯で戻して食べる。携行食の基本。 |

雑兵の基本的な携行食として、打飼袋に入れて運ぶ様子が描かれる。 |

宮本武蔵も携行したとされる 16 。毛利元就軍でも推奨された 15 。 |

|

味噌玉 |

味噌を焼くか干すかして丸めたもの。 |

タンパク質と塩分を効率的に補給できる。湯に溶かせば味噌汁になる。 |

陣笠を鍋代わりにして味噌汁を作る場面で、その原型が示唆される。 |

武田信玄の「陣立味噌」や伊達政宗の味噌蔵など、各武将が重要視 15 。 |

|

梅干し |

梅を塩漬けにして干したもの。 |

殺菌作用、疲労回復(クエン酸)、渇きを癒す効果。戦略物資の一つ。 |

直接的な記述は少ないが、衛生管理や健康維持の文脈で重要視される。 |

上杉謙信が酒の肴にした逸話 16 。唾液分泌を促す兵法書もある 18 。 |

|

芋がら縄 |

里芋の茎を味噌で煮しめ、乾燥させて縄状にしたもの。 |

普段は荷物を縛る縄として使用。非常時にはそのままかじったり、煮て味噌汁にした。 |

本書では明確な記述はない。 |

雑兵の携行品として有名。1把で約10人前の味噌汁ができたとされる 15 。 |

|

兵糧丸 |

米粉、そば粉、ゴマ、薬草などを練り固めた丸薬。 |

少量で高カロリーを摂取できる。各家伝来の秘伝のレシピが存在した。 |

本書では明確な記述はない。 |

忍者の携行食として知られるが、武士も非常食として用いた 15 。 |

|

あくまき |

灰汁(あく)に漬けたもち米を竹の皮で包み煮込んだちまき。 |

灰汁のアルカリ性により、高い保存性を誇る。 |

本書では明確な記述はない。 |

関ヶ原の退却戦で島津軍が兵糧としたことで有名 10 。 |

出典: 10 に基づき作成

第三部:戦国時代の史実との比較考察―理想と現実の狭間

第一章:雑兵の実像―「職業兵士」か「武装農民」か

『雑兵物語』に登場する雑兵たちは、鉄砲、弓、槍といったそれぞれの役割に特化した技術を持つ、いわば「専門職」として描かれている。彼らは主君から貸与された統一的な装備(御貸具足)を身につけ、組織の一員として規律正しく行動することが求められる。これは、戦国後期から江戸時代にかけて完成されていく武士団の姿、すなわち「完成された足軽の形」を反映したものである 20 。

しかし、戦国時代の、特に中期までの軍隊の現実はこれとは大きく異なっていた。軍勢の主力を構成していたのは、平時は農業に従事し、戦の時だけ動員される「農兵」たちであった 21 。彼らの装備は自前であることが多く、統一性に欠けていたし、田植えや稲刈りの農繁期には戦意が低下するという構造的な問題を抱えていた 22 。彼らの最大の動機の一つは、戦闘に勝利した後の略奪行為、すなわち「乱妨取り(らんぼうどり)」であり、これが事実上の報酬となっていた 23 。

織田信長や豊臣秀吉が推し進めた「兵農分離」政策は、こうした状況を改革し、武士を城下町に集住させて戦闘に専念させ、安定した俸禄を支給することで、天候や季節に左右されない常備軍を創設しようとする画期的な試みであった 23 。この政策の浸透には地域差や時間差があったものの 24 、日本の軍事システムを大きく変えたことは間違いない。

この歴史的背景を踏まえると、『雑兵物語』の描く雑兵像は、戦国時代の多様で混沌とした兵士の実態をありのままに写し取ったものではないことがわかる。本書では、雑兵の利己的・破壊的な側面である乱妨取りについてはほとんど触れられず、代わりに職務への忠実さや組織の規律が繰り返し強調される。これは、兵農分離という政策が目指した「規律ある職業兵士」という理想像を、戦国という舞台を借りて投影したものと言える。すなわち、『雑兵物語』は、兵農分離後の、江戸幕府の支配体制にとって都合の良い、秩序だった兵士のモデルを提示する意図をもって「編集」された記憶の物語なのである。

第二章:報酬とモチベーション―「恩賞」と「略奪」

戦国時代の合戦における武士の最大のモチベーションは、敵将の「首級(しゅきゅう)」を挙げることであった。討ち取った首は、戦後に大将の前で検分する「首実検」という厳格な儀式にかけられ、誰がどれほどの功績を挙げたかを証明する最も確実な証拠とされた 25 。このシステムは、個人の武勇を最大限に評価するものであり、戦国武将たちの苛烈な功名争いの源泉でもあった。

一方で、『雑兵物語』が強調するのは、個人の突出した武功よりも、集団としていかに効率よく敵を制圧するかという点である。槍働きにせよ鉄砲にせよ、その要諦は味方との連携にあると説かれ、個人の功名話よりも、連携の失敗が招く組織的敗北のリスクが繰り返し語られる。

この価値観の相違は、戦の形態が、個人の武勇が勝敗を決した中世的な様相から、鉄砲の導入などによって集団の組織力が問われる近世的な集団戦へと移行していった歴史的変化を色濃く反映している。『雑兵物語』は、明らかに後者の価値観、すなわち江戸時代の武家社会が理想とする集団の秩序と規律を是とする立場から、戦国の記憶を再構成している。それは、もはや個人の武勇伝ではなく、組織の一員としての役割遂行を兵士の徳目とする、新しい時代の兵法思想の表れであった。

第四部:後世への影響と史料的価値

第一章:兵学書としての受容と展開

『雑兵物語』は、江戸時代を通じて「下卒練武の要訣」として、実戦の重要性を理解する武士たちの間で高く評価され、多くの写本が作られて受け継がれていった 4 。そして幕末、異国船の来航などで国内に軍事的な緊張が高まった弘化3年(1846年)、ついに版本として刊行され、より広く流布することになる 3 。これは、泰平の世に書かれた本書の実用的な価値が、200年近い時を超えて、再び現実的な要請として認識されたことを示している。

本書を他の兵法書と比較すると、その独自性は一層際立つ。例えば、武田流兵学の集大成とされ、江戸時代の武士に広く読まれた『甲陽軍鑑』が、大将たる者の戦略や軍略、武士としての心構えといったマクロな視点を中心に据えるのに対し、『雑兵物語』は徹底してミクロな、現場レベルの兵士の視点に立脚している。この両者を比較することで、江戸時代の兵学が、大将の統率論から足軽の操作術に至るまで、多層的な知識体系として構築されていたことが理解できる。

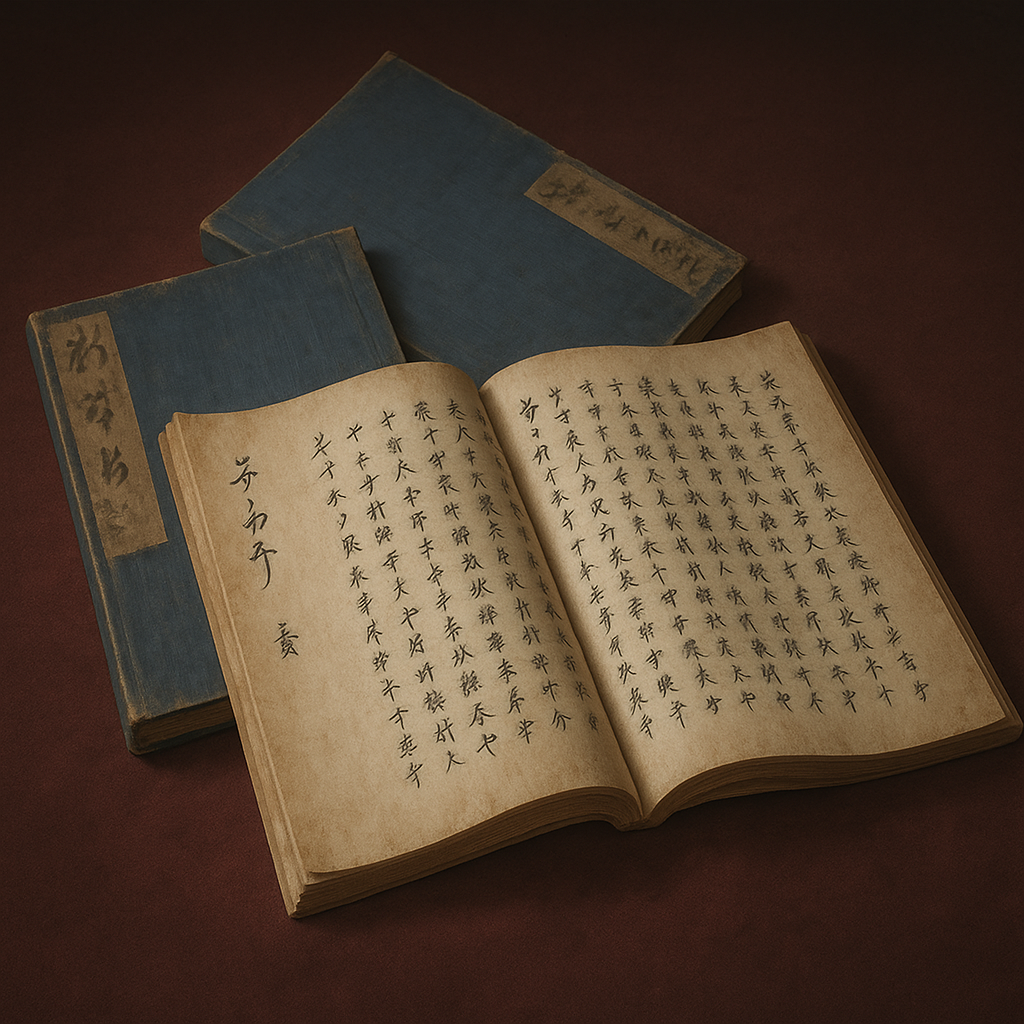

第二章:図像史料としての価値―挿絵が語る風俗

『雑兵物語』の多くの写本や版本には、素朴ながらも詳細な挿絵が付されている 1 。これらの絵は、文章だけでは完全に伝わりにくい武具や服装の細部、陣中での具体的な作業の様子などを視覚的に補完する、極めて貴重な図像史料である。例えば、足軽がどのような甲冑を身につけ、どのように旗指物を背負い、どのように鉄砲を構えていたかといった情報は、これらの挿絵によって生き生きと我々の前に現れる。

これらの挿絵は、美術史の文脈では、桃山時代から江戸初期にかけて流行した「近世初期風俗画」の流れを汲むものとして位置づけることができる 26 。壮麗な合戦図屏風などが大名や高名な武将の華々しい活躍を描くのに対し、『雑兵物語』の挿絵は、歴史の表舞台に立つことのなかった名もなき兵士たちの日常的な姿を丹念に描き出している。その意味で、本書の挿絵は、当時の社会や風俗、特に下層兵士の生活実態を研究する上で、他に代えがたい独自の史料的価値を有している 28 。

第三章:現代における再評価

『雑兵物語』は、現代においてもその価値を失っていない。昭和18年(1943年)に岩波文庫に収録されたことで 29 、本書は学術的な研究対象としてだけでなく、一般の読者が手に取れる古典としての地位を確立した。近年では、かもよしひさ氏による親しみやすいイラストを多用した現代語訳版 2 など、様々な形で出版が続けられており、新たな読者層を獲得している。

興味深いのは、現代における本書の多様な読まれ方である。「現代の雑兵たるサラリーマン諸氏必見」 14 といった比喩的な解釈は、その代表例である。これは、組織の末端で働き、困難な任務を遂行し、時には理不尽な状況にも耐えなければならない現代のビジネスパーソンたちが、本書に描かれた雑兵たちの姿に自らを重ね合わせ、共感を覚えていることを示している 11 。最前線で働く人々の経験知の重要性、失敗から学ぶことの尊さ、そして巨大なシステムを支える無数の人々の役割といった、本書が内包する普遍的なテーマが、時代を超えて現代の読者の心に響いているのである。

結び:『雑兵物語』が現代に問いかけるもの

本報告書で詳述してきたように、『雑兵物語』は、戦国時代のリアルな記録であると同時に、江戸時代の秩序観によって濾過され、再構成された「教訓の物語」でもあるという、二重の性格を持つ書物である。それは、混沌とした戦乱の記憶を、後世に継承可能な「知の体系」へと昇華させようとした、江戸初期の武士たちの知的営為の結晶であった。

本書が持つ最も重要な意義は、名もなき雑兵たちの声に光を当て、彼らの視点から合戦という歴史的出来事を描き出した点にある。歴史は、決して勝者や英雄、為政者だけの物語ではない。『雑兵物語』は、組織の最前線を支える無数の人々の知恵と経験、そして彼らの苦闘なくしては、いかなる偉業も成り立たないという、普遍的な真理を我々に教えてくれる。歴史の主役ではない人々の視点から歴史を再構築することの重要性を、本書は21世紀の現代に生きる我々に対しても、力強く問いかけているのである。

引用文献

- 『現代語訳 雑兵物語』|感想・レビュー・試し読み - 読書メーター https://bookmeter.com/books/13907074

- 現代語訳 雑兵物語 ちくま文庫 : かもよしひさ | HMV&BOOKS online - 9784480436054 https://www.hmv.co.jp/artist_%E3%81%8B%E3%82%82%E3%82%88%E3%81%97%E3%81%B2%E3%81%95_000000000801320/item_%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3-%E9%9B%91%E5%85%B5%E7%89%A9%E8%AA%9E-%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%BE%E6%96%87%E5%BA%AB_9884800

- 雑兵物語(ゾウヒョウモノガタリ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%9B%91%E5%85%B5%E7%89%A9%E8%AA%9E-553092

- 『雑兵物語』について知りたい。 - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000143659

- 雑兵物語 | 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00012022

- M4963 江戸明治和本等>雑兵物語(2巻揃い)松平信興作か 兵法 - メルカリ https://jp.mercari.com/item/m45214784916

- Samurai - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Samurai

- 雑兵物語|弓削彼方 - note https://note.com/yugekanata/n/n9bf95444cbd1

- Bushido - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Bushido

- [歴史解説] 10分でわかる足軽の仕事 「雑兵物語から学ぶ弓足軽の心得」 /RE:戦国覇王 https://www.youtube.com/watch?v=4iGb86L1iTc

- 『現代語訳 雑兵物語』かも よしひさ - 筑摩書房 https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480436054/

- 足軽のためのハウツーガイド 『雑兵物語』は、17 世紀の軍隊の大部分を占めた槍兵 https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001653332.pdf

- 『雑兵物語・おあむ物語 (附)おきく物語』 中村通夫・湯沢幸吉郎 校訂 (岩波文庫) | ひとでなしの猫 http://leonocusto.blog66.fc2.com/blog-entry-2168.html

- 雑兵物語 / かも よしひさ【現代語訳・画】 - 紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784894190573

- 戦いを支えた携行食 | お弁当コラム | 弁当ライブラリー | Plenus 米食文化研究所 - プレナス https://www.plenus.co.jp/kome-academy/bento_library/column/index.html

- 戦国時代の陣中食(梅干し) - 武士道美術館 https://bushidoart.jp/ohta/2012/10/31/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E9%99%A3%E4%B8%AD%E9%A3%9F%EF%BC%88%E6%A2%85%E5%B9%B2%E3%81%97%EF%BC%89/

- 武将の力飯 戦国時代の米料理とその歴史 - Manic Blend https://manicblend.com/2024/07/24/%E6%AD%A6%E5%B0%86%E3%81%AE%E5%8A%9B%E9%A3%AF-%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E7%B1%B3%E6%96%99%E7%90%86%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/

- 戦国時代の食生活/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/sengoku-food/

- 戦国時代の勝負飯はすごかった!? 500年前の陣中食VS現代の補給食 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=sKO28qzFiic

- 甲冑講座【雑兵物語】史料から読み解く真の足軽とは!?マニアック御免!! - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=NE6tuBk4Oak

- 兵農分離 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E8%BE%B2%E5%88%86%E9%9B%A2

- 兵農分離 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/heino-bunri/

- 『戦国時代の闇』大名たちが黙認した残酷な「乱妨取り」~雑兵の報酬は“略奪”だった https://article.yahoo.co.jp/detail/4771bad9c5a75cc3bfa47d15bb6ae09d63be31f2

- 【三 戦国時代の終焉】 - ADEAC https://adeac.jp/nagano-city/text-list/d100020/ht003440

- 戦国時代の家臣はどのように評価された?首実検の作法や「ズル」も紹介 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/60647/

- 美術 - 神戸市立博物館 https://www.kobecitymuseum.jp/gallery/collection/detail?id=192

- 企画展「はじめての古美術鑑賞―人をえがく―」 - 根津美術館 https://www.nezu-muse.or.jp/jp/press/pdf/press_PeoplePainting_1.pdf

- 特別展 雑兵物語の世界 - 埼玉県立歴史と民俗の博物館 https://saitama-rekimin.spec.ed.jp/tokubetsukikakuten/kakotokubetsuten/zyouhyou

- 雑兵物語 おあむ物語/中村 通夫, 湯沢 幸吉郎 - 岩波書店 https://www.iwanami.co.jp/book/b245885.html

- 『おあむ物語』について知りたい。 - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000143626