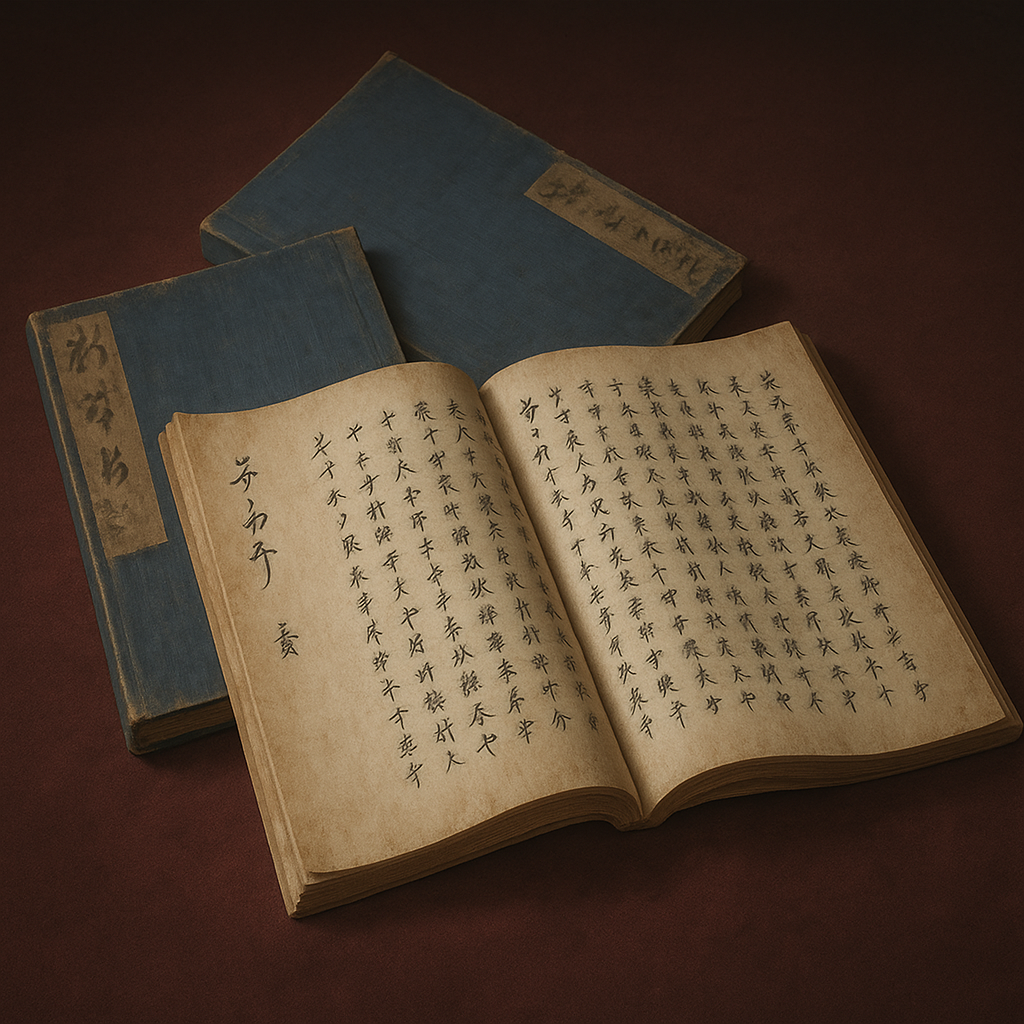

高木流柔術書

高木流柔術書は、戦国組討から江戸柔術への変容を体現。始祖折右衛門の「楊心」理念と、流祖馬之輔が竹内流で得た柔の理を融合し、活殺自在の総合武術として完成。

報告書:「高木流柔術書」の総合的分析 —戦国組討の系譜と江戸柔術の完成—

序論:戦国時代の「組討」から江戸時代の「柔術」へ

本報告書の目的と視座の提示

本報告書は、「高木流柔術書」として伝承される一連の伝書群を、単なる一武術流派の技術記録としてではなく、戦国時代の「実戦」から江戸時代の「武道」へと至る、日本武術史における連続性と変容を体現する歴史的テクストとして読み解くことを目的とする。高木流の成立は江戸時代前期であるが、その技術と思想の根源には、戦乱の世を生き抜くための「組討(くみうち)」の論理が色濃く残存している。この「戦国時代という視点」を基軸に、高木流柔術の全体像を詳細かつ徹底的に分析し、その歴史的意義を解明する。

鎧組討から素肌武術へ:武術のパラダイムシフト

戦国時代の戦闘は、甲冑を着用した武士による白兵戦を前提としていた。槍や刀での打突の応酬の後、至近距離での格闘となれば、敵を組み伏せ、鎧の隙間から短刀(鎧通し)でとどめを刺すことが勝敗を決した 1 。この状況下で必然的に発展したのが「鎧組討」であり、これは極めて実践的な戦闘技術であった 2 。その技法は、投げ技や締め技を含み、後の柔術の源流となった 2 。

しかし、徳川幕府による二百数十年におよぶ泰平の世が訪れると、武術の社会的役割は劇的に変化した。武士にとって武術は、戦場で敵を殺傷するための技術から、平時における護身、心身の鍛錬、そして武士としての階級的・精神的アイデンティティを涵養するための「道」へとその重心を移さざるを得なくなった。この歴史的要請に応じる過程で、鎧組討は甲冑を前提としない「素肌武術」としての柔術へと昇華されたのである 2 。高木流柔術は、まさにこの歴史的変遷の渦中に誕生し、その発展を体現した流派である。

この変遷は、単なる技術的な変化に留まらない。それは、日本の武士階級が「戦闘者」から「統治者・官僚」へと自己変革を遂げる過程で、いかにして自らの存在意義(レゾンデートル)を再定義したかという、社会史的な問いに対する一つの答えを提示している。戦国武士の価値が戦場での働きに直結していた時代、組討はそのための直接的な技術であった。平和な江戸時代において、武士は戦闘技術をそのままの形で保持する意味を失ったが、武士としての精神性や支配階級としての権威を維持する必要があった 5 。その結果、かつての殺傷技術(術)は、禅や儒教などの思想と結びつき、心身を鍛え、人格を陶冶する「道」として再編纂されたのである。したがって、「高木流柔術書」を分析することは、この「術」から「道」への転換プロセスを具体的に解明する作業であり、それは武士階級の自己改革の軌跡を追うことに他ならない。

第一部:高木流の黎明と哲理

第一章:二人の祖 — 高木折右衛門と高木馬之輔

始祖・高木折右衛門重俊:楊心の源流

高木流の歴史を遡る時、最初に行き着く人物が始祖・高木折右衛門重俊である。伝承によれば、彼は寛永十二年(1635年)、奥州仙台藩白石城主・片倉小十郎の家臣であった稲飛(稲富とも)家の次男として生まれたとされる 6 。幼少より武芸に励み、無刀流小太刀や鏡智流槍術などを修めた達人であったという 6 。その剛力は旧白石領内に伝説として残るほどであった 6 。

高木流の核心をなす「楊心」という理念は、折右衛門に由来する。彼の父が遺した「楊木は強く、高木は折れるぞよ」という戒めの言葉に感銘を受け、自ら「楊心流高木折右衛門」と名乗ったと伝えられる 6 。この逸話は、硬直した強さ(高木)よりも、柔軟でしなやかな強さ(楊木=柳)を尊ぶという、後の高木流柔術の根本思想の萌芽を示すものであり、極めて重要である。

ただし、多くの伝承において、折右衛門は流派の精神的な源流である「始祖」と位置づけられる一方で、具体的な技術体系を構築し、一つの流派として完成させた実質的な「流祖」は、弟子の高木馬之輔重貞であるとされている 7 。これは、折右衛門が流派の哲学的インスピレーションを与え、馬之輔がそれを具体的な形に落とし込んだという、師弟間の役割分担があったことを示唆している。

流祖・高木馬之輔重貞:体系の構築者

高木流を実質的に創始したのが、二代目とされる高木馬之輔重貞である。彼の生涯については複数の伝承が存在し、その全体像は複雑である。一説には明暦二年(1656年)に生まれ、延享三年(1746年)に九十一歳で没した美作国(岡山県)津山藩士とされる 9 。一方で、日本古武道協会の伝承では、奥州白石の家中の士であり、明暦二年に日向国延岡で生まれたとされている 10 。これらの情報の錯綜は、流派の歴史が後世に編纂される過程で、各地の伝承が統合・混在した可能性を示唆しており、流派の伝播の広がりを物語るものとも解釈できる。

彼の武術家としての原点は、その類稀なる剛力にあった。当初は角抵(相撲と拳法を合わせたような武術の原型)に優れ、力に頼る戦い方を得意としていた 10 。しかし、彼は自身の武術に限界を感じるようになる。年を重ねるにつれて力が衰えることを自覚し、「力をもって争う者はその力脱してやむ、力をもってせず、老若婦女といえども勝利を得る術あるべし」と考え、力に依存しない新たな武術の探求を始めた 10 。この内省こそが、高木流創始の直接的な動機となったのである。

高木馬之輔の探求の軌跡は、武術史における一つの典型的なイノベーションの過程を示している。多くの武術家がそうであるように、彼も当初は自身の天賦の才である「剛力」に依存していた 10 。しかし、「老い」という避けられない身体的変化に直面し、力への依存が持続可能な強さではないことを悟る。この個人的な危機感が、既存の枠組みを超える新たな武術体系を創造するエネルギーへと転化したのである。それは、個人の身体的限界という普遍的な問いから出発し、それを克服するための「普遍的な理合」を発見するに至る道程であった。したがって、高木流の創始は単なる技術の寄せ集めではなく、馬之輔自身の人生を賭した問いへの答えであり、その核心を理解するためには、この「剛力への懐疑」と「普遍的理合への探求」という創始者の個人的なドラマを抜きにしては語れない。

第二章:楊心の哲学と竹内流の影響

「楊の心を体とする」理念の確立

力に頼らない術を模索し続けた馬之輔は、ある時、氏神へ百日間参籠するという精神的な修行に臨んだ 10 。満願の日、彼は神託を得る。それは、雪の重みでしなやかにたわみながらも折れることなく、やがて雪を滑り落として元に戻る柳の枝の姿であった 10 。この光景から、彼は敵の力に力で対抗するのではなく、その力を受け流し、吸収し、無力化するという柔術の根本原理を悟ったのである。

この発見は、彼の武術観を完成させた。彼はこの理合を「楊の心」と名付け、それを自らの身体で体現することを目指した。そして、この理念に基づき創始した流派を「本体楊心高木流」と称したのである 10 。この名称は、師である高木折右衛門の教え(楊心)を、馬之輔が自らの身体(本体)を通して体得し、一つの流派(高木流)として確立したことを明確に示している。元禄八年(1695年)には、近衛入道大己殿より武芸六芸の師範を仰せ付けられたと伝えられており 10 、その実力が公にも認められていたことが窺える。

竹内流との邂逅:柔術への転回点

馬之輔が「楊心」の理念を確立する上で、もう一つ決定的な出来事があった。それは、日本柔術の源流の一つとされる竹内流との邂逅である。当時、美作津山藩随一の怪力無双と謳われた馬之輔は、藩主・森忠政の御前で、小柄な竹内流三代目・竹内加賀之介久吉と立ち合った 12 。結果は、馬之輔の敗北であった。力では圧倒的に勝るはずの自分が、小兵の相手に技術で制されたこの経験は、彼の武術観を根底から覆す衝撃的なものであった。

しかし、馬之輔の真価はここから発揮される。彼はこの敗北を真摯に受け止め、即座に竹内流二代目・竹内常陸介久勝の門を叩き、その教えを乞うた 12 。これは、一流の武術家としてのプライドを捨ててでも、真の強さを探究しようとする彼の求道者としての一面を物語っている。彼は熱心に修行に励み、ついに竹内流の免許皆伝に達した 12 。

この竹内流での修業は、高木流の完成に不可欠な要素であった。竹内流は天文元年(1532年)に創始された、戦国時代の組討の要素を色濃く残す古流である 13 。特に、小具足(短刀)を用いた組討術である「腰廻小具足」は、その技術体系の中核をなすものであった 14 。馬之輔は、この戦国由来の実戦的な柔術を学び、そこで得た「柔」の理合を自らの「楊心」の哲学と融合させた。そして、独自の工夫と研鑽を重ね、「高木流体術腰廻り」を創始するに至ったのである 9 。

竹内流からの影響は、単なる「技の借用」に留まるものではなかった。それは、高木流に「歴史的正統性」と「先進的な技術理論」を同時に与えるという、二重の戦略的意味を持っていた。当時すでに確立された名門古流であった竹内流の免許皆伝者であることは、馬之輔自身の武術家としての権威を大いに高めた。そして、戦国のリアリズムに根差した竹内流の高度な技術体系を自流に取り込むことで、高木流が単なる思索の産物ではなく、戦国以来の武術の正統な系譜に連なるものであることを内外に示したのである。この既存の権威と先進技術の戦略的導入と、自身の哲学との融合こそが、高木流の独自性と永続性の源泉となったのである。

第二部:「高木流柔術書」の解体新書

第三章:伝書に記された技法体系

伝書の構造と階梯

高木流柔術の教育体系は、修行者の練度に応じて段階的に奥義へと進む、極めて体系的な構造を持っている。この教授内容は巻物や伝書(いわゆる「高木流柔術書」)によって厳格に管理され、師から弟子へと授与された。これらの伝書は、単なる技術の解説書ではなく、流派の正統性を示す系譜、技の理念や要諦、そして文字には記されない口伝などが含まれており、流派のアイデンティティそのものであった 15 。

現存する伝承によれば、高木流の階梯は以下のように構成されている 6 。

- 初伝の許(しょでんのゆるし)

- 中伝の許(ちゅうでんのゆるし)

- 奥伝の許(おくでんのゆるし)

- 免許皆伝の巻(めんきょかいでんのまき)

- 龍巻の巻(たつまきのまき)

- 秘伝九字十字の巻(ひでんくじじゅうじのまき)

この構造は、修行者がまず基本的な体捌きや技(表之型)から学び、徐々に応用的な技や複雑な状況設定(體之型、調之型)、さらには流派の核心となる精神性や秘儀(極意之巻以降)へと進んでいく、合理的な学習プロセスが確立されていたことを示している。

形の分類と分析

伝書の中核をなすのが、特定の状況設定の下で流派の理合を学ぶための練習方法である「形(かた)」の目録である。高木流には膨大な数の形が伝承されており、それらは学習段階に応じて体系的に分類されている。以下に、その主要な分類と内容を分析する 16 。

- 表之型(おもてのかた) : 初段之型、重之型とも呼ばれる。流派の入り口となる基本的な技法群。「霞捕」「洞返」「搦捕」「虚倒」「片胸捕」「両胸捕」「追掛捕」「戒後砕」「行違」「唯逆」「乱勝」「拳流」「膝車」など、基本的な捕縛術、関節技、崩しの技が含まれる。これらを通じて、高木流特有の体捌きと、敵の力を利用する基本原理を学ぶ。

- 體之型(たいのかた) : 「腰車」「四ツ手」「四ツ手崩」「雲井返」「腕流」「鵲」「引違」「刑頭」「腰折」「両手止」「水流」「柳雪」「瓢墜」「鞆捕」「水入」など、より大きく相手を投げ崩す技や、深く組み合った状態からの変化技が中心となる。

- 調之型(しらべのかた) : 「梅吐」「車返」「天返」「流捕」「山落」「鞆嵐」「袖車」など、さらに複雑な状況や、相手の攻撃に対する返し技、連続技といった高度で応用的な技術が含まれる。

- 目録・極意之巻 : これらの段階に進むと、技術はさらに専門的かつ多岐にわたる。「翼攻嵐」「手拭〆」「下駄之使方」といった日常的な道具を武器として用いる法や、「大小手型」「鐡條扱」などの特殊な捕縛術、「活之入方」「大海之活」「水死之活」などの活法(蘇生術)、「風呂屋詰」といった特殊な場所での戦闘を想定した技まで含まれる 16 。これは、高木流が単なる徒手空拳の武術ではなく、あらゆる状況に対応可能な総合的な護身体系を目指していたことを示している。

表1:高木流柔術 技法目録一覧

|

階梯 |

型の名称 |

技名(一部抜粋) |

|

初伝段階 |

表之型 |

霞捕、洞返、搦捕、虚倒、片胸捕、両胸捕、追掛捕、戒後砕、行違、唯逆、乱勝、拳流、膝車 |

|

|

體之型 |

腰車、四ツ手、四ツ手崩、雲井返、腕流、鵲、引違、刑頭、腰折、両手止、水流、柳雪、瓢墜、鞆捕、水入 |

|

|

調之型 |

梅吐、車返、天返、流捕、山落、鞆嵐、袖車 |

|

中伝・奥伝 |

目録 |

翼攻嵐、手拭〆、下駄之使方、面部之中、両手懸、五寸縄掛方、三寸縄、出血止、大小手型、妖怪見、鐡條扱、活之入方、真ノ衿〆、誘之活 |

|

|

中極意之巻 |

方角、位捕、勝身術、四方詰、四方搦、五人捕附、大海之活、風呂屋詰、小太刀入見、白刃止、無明之活、水死之活、秘法口傳 |

|

免許皆伝 |

極意之巻 |

八方詰、八方抜、高山崩、紅葉之亂、日刀、月刀 |

出典:

16

第四章:伝書に内包される思想と口伝

柔術六法と活殺自在

高木流の技術体系は、「柔術六法」と呼ばれる六つのカテゴリーに集約される 6 。

- 逆(ぎゃく) : 関節技

- 投(なげ) : 投げ技

- 締(しめ) : 絞め技

- 当身(あてみ) : 打撃技

- 捕付(とりつけ) : 捕縛術

- 活(かつ) : 蘇生術

この六法は、敵を制圧し、時には殺傷する「殺法」から、戦闘で意識を失った者や負傷者を蘇生させる「活法」までを網羅している。これは、高木流の修行者が目指す境地が、単なる戦闘技術の習得に留まらないことを示している。すなわち、人の生死を自在に操るほどの深い理解と技術を身につけること、いわゆる「活殺自在」の境地である。この理念は、高木流が単なる暴力の技術ではなく、生命そのものに対する深い洞察を伴う武道であることを明確に物語っている。

併伝される伝書と思想的影響

高木流の伝書群には、自流の技術や系譜を記した巻物だけでなく、他の思想的な書物も併せて伝えられることがある。その代表例が『澤庵和尚刀術論』である 10 。これは、江戸時代初期の臨済宗の僧、沢庵宗彭の武道観を記した書物であり、彼の思想、特に主著『不動智神妙録』に代表される禅の教えは、当時の武術界に絶大な影響を与えた 17 。

沢庵が説いた核心は、「心が特定の対象に留まらない(とらわれない)」という境地、すなわち「不動智」である 18 。敵の動き、自らが繰り出す技、勝敗への執着、生死への恐怖、そういったものに心が「止まる」ことなく、水が流れるように、あるいは空の鏡が万物を映すように、自然に状況に対応する精神状態こそが武術の極意であるとされた。高木流の根本理念である「楊の心」—すなわち、力を受け流し、逆らわずに敵を制する在り方—は、この沢庵の思想と深く共鳴するものである。

『澤庵和尚刀術論』が併伝されていたという事実は、高木流が単に「どのように(How)」戦うかという技術論だけでなく、「なぜ(Why)」戦うのか、そして武術家として「どのように(How)」あるべきかという、武術の形而上学的な問いに真摯に取り組んでいた証左である。戦国時代の組討が、純粋に「いかにして敵を殺し、生き残るか」という即物的な技術であったのに対し、泰平の世の武術家は、自らの存在意義をより高い次元で問い直す必要に迫られた。沢庵の思想は、この問いに対する強力な答えを提供した。すなわち、武術の稽古は、心を磨き、何事にも動じない「不動智」の境地に至るための修行(道)である、と。高木流がこの思想を積極的に取り入れたことは、自らの流派を単なる護身術から、人格完成を目指す「武道」へと昇華させようとする、明確な意図があったことを示している。技術(事)と精神(理)の両立を目指す「事理一致」 17 こそ、まさに江戸期武術が目指した理想形であった。

第三部:総合武術への発展と歴史的意義

第五章:九鬼神流棒術との併伝

大国鬼平重信と九鬼神流の創始

高木流の歴史において、もう一つの重要な転換点が、九鬼神流棒術との融合である。この偉業を成し遂げたのが、高木流の三代目(一部伝承では四代目)を継承した大国鬼平重信であった 10 。彼は高木流柔術の達人であると同時に、天道流薙刀の名手でもあり、さらに荒木流兵術を学んだ後に、独自の棒術流派「九鬼神流」を創始したと伝えられる 22 。流派名の由来は、夢の中で九匹の鬼と薙刀で戦い、刃が折れても残った柄で鬼を退治したという勇壮な逸話に基づくとされる 22 。

高木流と九鬼神流が併伝されるようになった経緯については、興味深い伝承が残されている。高木流二代目・高木源之進と大国鬼平が互いの技を競った際、柔術においては高木が優れ、棒術においては鬼平が優れていた。そこで両者は互いの長所を認め合い、技を交換し、以降、高木流では柔術と共に九鬼神流の棒・槍・薙刀が、九鬼神流ではその武術と共に高木流の柔術が併せて伝えられることになったという 23 。この交流により、両流派は互いの技術体系を補完し、より完成度の高い武術へと進化を遂げたのである。

総合武術としての高木流

九鬼神流棒術の導入により、高木流は柔術(徒手)、小太刀術、そして棒術を三本の柱とする「総合武術(そうごうぶじゅつ)」へと大きく発展した 6 。これにより、高木流の武術家は、徒手対徒手、徒手対武器、武器対武器といった、あらゆる間合いや状況に対応可能な、包括的な戦闘技術体系を身につけることが可能となった。

この併伝は、単なる技術交流以上の意味を持つ。江戸時代の武術流派における「カリキュラムの拡充」という、ある種の経営戦略として捉えることができるからである。多様な技術を提供することは、流派の魅力と実用性を高め、より多くの門人を集め、流儀の存続と発展を図る上で有利に働いたと考えられる。またそれは、武士が平時において修めるべき理想的な武芸の姿、すなわち弓馬や剣槍を含む「武芸六芸」という古典的な理想像に、自らの流派を近づけようとする教育体系構築の試みでもあった 10 。柔術を核としながらも、武器術を網羅することで、高木流は一人の武士が必要とする武術の全てを内部で完結させる、一大教育システムとなったのである。

第六章:戦国武術の精神を継承した江戸柔術の精華

高木流の技法に見る「鎧組討」の残滓

高木流柔術の形は、一見すると平服(素肌)での護身を想定した洗練された動きで構成されている。しかし、その技法の細部を注意深く分析すると、甲冑を着用した敵を制圧するための「鎧組討」の論理が、あたかも化石のように内包されていることが見出せる。

例えば、相手の腕を制する多くの関節技は、籠手(こて)で覆われた腕を力で捻じ上げるのではなく、関節の可動域の限界を突き、鎧の隙間を狙うような精密な動きにその原型を見出すことができる。また、相手を大きく投げ崩す技の体捌きは、20kgから30kgにも及ぶ重い鎧をまとった相手の重心を、最小限の力で効率的に奪うための合理的な動きに基づいている 25 。

この歴史的連続性は、高木流の成立過程を振り返れば必然である。高木馬之輔が深く学んだ竹内流は、戦国時代真っ只中の天文元年(1532年)に創始され、その中核技術である「腰廻小具足」は、まさに甲冑組討にルーツを持つ技法体系であった 13 。高木流は、この戦国由来の実戦的遺伝子を受け継ぎ、江戸時代の状況に合わせて洗練させたものである。つまり、高木流の技は、平和な時代の産物ではなく、戦場の過酷な現実の中から生まれ、生き残ってきた技術の直系の子孫なのである。

表2:戦国組討と高木流柔術の技術的・思想的比較

|

比較項目 |

戦国期 組討(鎧組討) |

高木流柔術(素肌武術) |

|

想定状況 |

戦場での白兵戦、乱戦 |

平時における路上、屋内での突発的な戦闘、護身 |

|

服装 |

甲冑(大鎧、当世具足) |

日常の着物(素肌) |

|

主目的 |

敵の無力化および殺傷(首を取る) |

敵の制圧、無力化、捕縛。活法による蘇生も含む(活殺自在) |

|

技術的要点 |

・鎧の隙間(脇下、首、股間)を狙う ・鎧通し(短刀)での刺突が最終目的 ・重量のある相手の重心を崩す ・力と技の併用 |

・関節、経穴(急所)を狙う ・逆、投、締、当身による制圧 ・「楊の心」に基づき、敵の力を利用する ・柔よく剛を制す |

|

思想的背景 |

実利主義、生存術 |

禅、儒教の影響 「楊心」の哲学 心身の鍛錬、人格形成(道) |

|

戦国からの継承 |

- |

・重心を崩す合理的な体捌き ・関節を制する論理 ・竹内流を経由した組討技法の継承 ・「敵は真刀を持つ」という実戦想定 |

出典:

1

歴史的結論:武術史における高木流の位置づけ

高木流柔術、及びその教えを記した「高木流柔術書」は、日本武術史の連続性と変容を解き明かす上で、極めて重要な位置を占める文化遺産である。その核心には、戦国という乱世の実戦的要請から生まれた「組討」の術理が存在する。この荒々しくも合理的な戦闘技術は、江戸という泰平の世において、竹内流という古流の精華と、「楊心」という自然の摂理に根差した哲学的思索、そして沢庵宗彭に代表される禅の精神性と融合し、比類なき洗練と体系化を遂げた。

高木流は、戦国と江戸という二つの時代を繋ぐミッシングリンクを埋める存在である。それは、単に古い技を化石のように保存したものではなく、時代の要請に応じて自己変革を遂げた、生きた武術の記録に他ならない。その技と伝書の中には、戦場を駆け抜けた戦国武士の荒々しい魂と、平時にあって自己の存在意義を問い続けた江戸武士の求道的な精神が、見事に共存しているのである。高木流柔術書を紐解くことは、日本の武士たちが歩んだ、術から道への壮大な軌跡を追体験することに等しい。

引用文献

- 殺陣講座48話【組討Kumiuchi】戦国時代を知って楽しむ! The technique of "Kumiuchi" a warring nation - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zsfusn-yFk4

- 体術とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/113209/

- 甲冑組討と素肌武術 | 本部流のブログ - Motobu-ryu Blog - https://ameblo.jp/motoburyu/entry-12797488677.html

- 柔術(柔道)と剣術(剣道)/ホームメイト - 柔道チャンネル https://www.judo-ch.jp/jujitsu_and_fencing/

- 「活人剣(かつにんけん)」と「殺人刀(せつにんとう)」 - 山岡鉄舟 研究会 http://www.tessyuu.jp/archives/2011/10/post_349.html

- 本體楊心流柔術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/013/

- ニンジャの虚無僧?!『絵本高木英雄伝』 |kataha - note https://note.com/kataha_comjo/n/ndfbee8cf1ce2

- 【高木流柔術】、【九鬼神流棒術】 当身の一撃により敵の戦意を殺ぐこと - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=IjMi5MZnGiA

- 高木右馬助(たかぎ うまのすけ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E6%9C%A8%E5%8F%B3%E9%A6%AC%E5%8A%A9-1086988

- 高木流柔術・九鬼神流棒術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/014/

- 楊心古流とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A5%8A%E5%BF%83%E5%8F%A4%E6%B5%81

- 流儀の系譜 | 竹内流 備中伝 takenouchi-ryu bittyu-den https://takenouchiryu-bittyuden.com/?page_id=96

- 「柔術/体術」の道場一覧 | 全国道場ガイド | 武道・武術の総合情報サイト WEB秘伝 https://webhiden.jp/guidecat/yawara/

- 〔一〕形の目録 - 竹内流 https://www.takenouchi-ryu.com/%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%B5%81%E3%81%AE%E5%BD%A2/

- 楊心流柔術巻物の史料調査 Historical research; Derived from the Mokuroku of Yoshin-ryu-jujutsu - 日体大リポジトリ https://nittaidai.repo.nii.ac.jp/record/1263/files/44-1-1-7.pdf

- 高木流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%9C%A8%E6%B5%81

- 沢庵 不動智神妙録|めばる - note https://note.com/thakuraku/n/n9461ed24fb39

- 【解説前編】不動智神妙録(ふどうちしんみょうろく)とは?沢庵が柳生宗矩に伝えた剣禅一致の極地 - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/fudochi-shinmyoroku1/

- 【解説後編】不動智神妙録(ふどうちしんみょうろく)とは?沢庵が柳生宗矩の活人剣思想に与えた影響 - 2回まで無料合気道体験!合心館京都大阪 https://www.aishinkankyoto.jp/fudochi-shinmyoroku2/

- 不動智神妙録 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E6%99%BA%E7%A5%9E%E5%A6%99%E9%8C%B2

- 不動智神妙録 - 株式会社新経営サービス https://www.skg.co.jp/bimonthly/1514/

- 九鬼神流棒術 - 黒田藩傳 柳生新陰流兵法 修猷館 https://syuyukan.jimdofree.com/%E4%B9%9D%E9%AC%BC%E7%A5%9E%E6%B5%81%E6%A3%92%E8%A1%93/

- 九鬼神流と高木流棒術 Kukishin ryu & Takagi ryu Bôjutsu - 国際水月塾武術協会 International Suigetsujuku Bujutsu Association https://japanbujut.exblog.jp/20262117/

- 高木楊心流柔体術 其之一 Takagiyoshin-ryu jujustu taijutsu 武神館 Bujinkan - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=qgETY2koPAo

- 起倒流組討の形 https://nousojudo.sakura.ne.jp/kitoryujujutsu.html