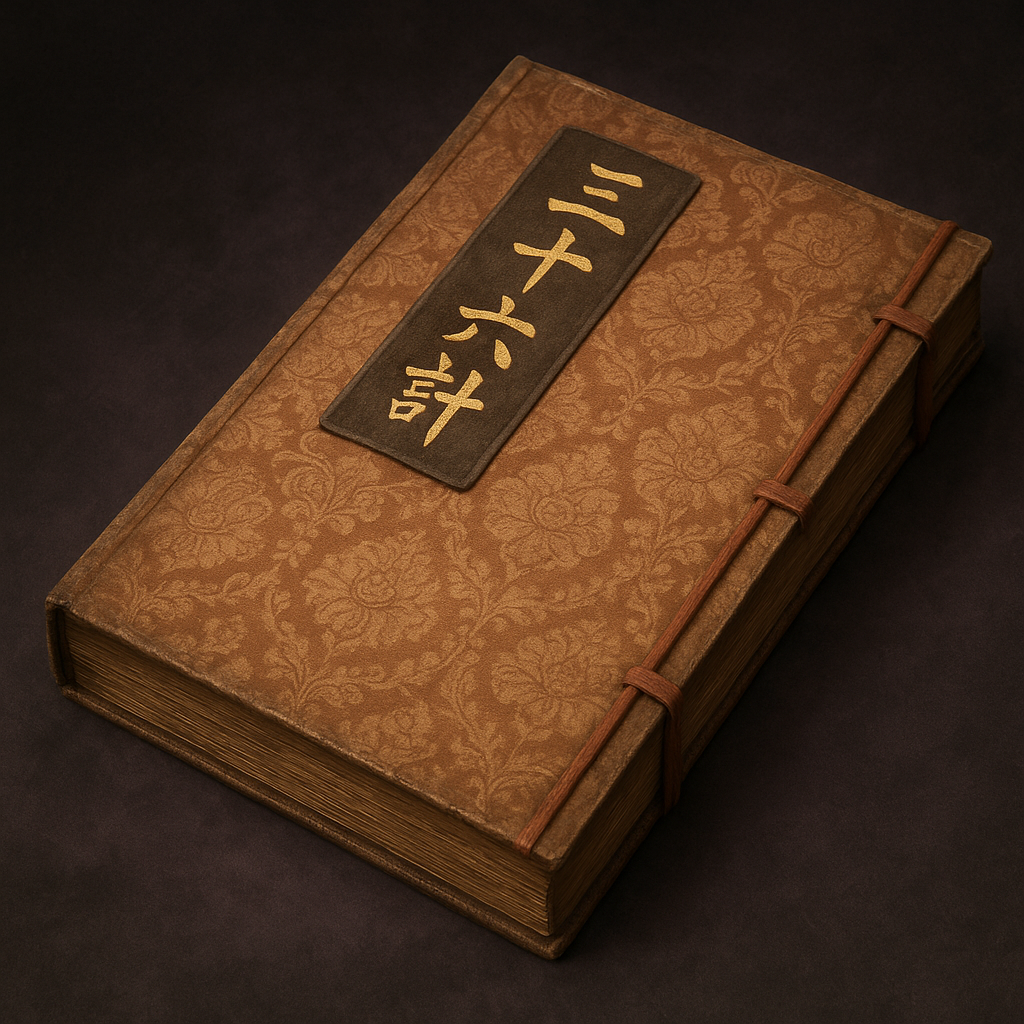

三十六計

三十六計は中国の兵法書。六系統三十六種の計略を解説。明末清初に編纂され、戦国日本での書籍存在は不明だが、計略思想は伝播か。

日本の戦国時代における兵法書『兵法三十六計』に関する調査報告

序論

本報告の目的と問題提起

本報告は、中国の著名な兵法書である『兵法三十六計』が、日本の戦国時代(おおよそ15世紀後半から17世紀初頭)において「書籍」として存在し、当時の武将たちに読まれ、彼らの戦略・戦術に影響を与えたのかという問いについて、詳細かつ徹底的な調査に基づき考察するものである。

近年の歴史研究や大衆文化において、戦国武将の知略や戦術が『兵法三十六計』の計略と関連付けて語られることがある。しかし、『兵法三十六計』が現在知られる形で「書籍」として編纂されたのは、一般的に明末清初(17世紀頃)とされており 1 、日本の戦国時代の主要な期間とは時期的にずれが見られる。この年代のずれは、本報告における核心的な論点の一つとなる。したがって、本報告では「書籍」としての『兵法三十六計』そのものの存在と、そこに含まれる個々の「計略思想」の伝播の可能性とを区別して考察する必要がある。

『兵法三十六計』の概要と研究史的背景

『兵法三十六計』は、中国の兵法における戦術を六つの系統、合計三十六種類に分類して解説した兵法書である 3 。『孫子』や『呉子』といった「武経七書」と称される権威ある兵法書群と比較すると、その評価は必ずしも高くないとされる 3 。その理由として、戦術とは直接関連が薄い内容が含まれることや、権威付けのために『易経』からの引用を用いて解説している箇所が見られるなど、純粋な兵法書としては構成が粗削りである点が指摘されている 2 。

『兵法三十六計』が学術的な注目を集めるようになったのは比較的近年のことであり、1941年に中国の陝西省で再発見され、その後広く出版されるようになった経緯がある 2 。それ以前の流布状況や、特に日本への伝来と受容の歴史については、未だ不明な点が多い。

第一部:『兵法三十六計』の成立と本質

1. 起源と編纂の経緯

1.1. 伝承と史実:檀道済説とその検討

『兵法三十六計』の起源としてしばしば言及されるのが、中国の南北朝時代、南朝宋の将軍であった檀道済(たんどうせい、? - 436年)にまつわる故事である 4 。『南斉書』巻二十四、王敬則伝には、王敬則が敵に追われた際に「檀公三十六策、走是上計、汝父子唯応急走耳」(檀公の三十六策においては、逃げるをこれ上計とす。汝父子、唯まさに急ぎ走るべきのみ)と述べたという記述がある 2 。この「檀公三十六策」が『兵法三十六計』の語源であり、檀道済がその編纂者であるとする説が存在する。

しかし、この説には慎重な検討が必要である。現存する『兵法三十六計』の内容と、檀道済の「三十六策」との具体的な関連性を示す史料は乏しい。実際に、専門的な研究においては、「檀道済の『三十六策』の具体的内容は不明であり、たぶん現行の『兵法三十六計』と直接の関係はない」と指摘されている 2 。したがって、檀道済の故事はあくまで「三十六」という数と「逃走を最上の策とする」という考え方の起源を示唆するものであり、現行の『兵法三十六計』全体の編纂者が檀道済であると見なすことは困難である。

1.2. 現行三十六計の成立過程:明末清初編纂説

現在我々が目にする『兵法三十六計』という書物が成立したのは、より時代が下った明王朝末期から清王朝初期(おおよそ17世紀半ば頃)であるというのが、近年の研究における有力な説である 1 。この時期に、それまでに民間や書物を通じて知られていた様々な故事、ことわざ、戦術などが集められ、「三十六」という象徴的な数にまとめられたと考えられている 2 。具体的な編纂者については不明であり、特定の個人による著作というよりは、むしろ一種のアンソロジー的な性格を持つ書物であった可能性が高い 2 。

この書物が再び広く知られるようになったのは、20世紀に入ってからである。1941年(文献によっては1939年とも)に、中国の陝西省邠県(現在の彬州市)の露店で、ある人物によって手書きの写本が発見されたことがきっかけとされる 2 。この写本は『秘本兵法三十六計』と題され、その後、1940年代を通じて中国国内でいくつかの版が出版された 2 。特に日中戦争という時代背景もあって、その内容は時宜にかなうものとして注目を集めた。1961年には、この写本を入手した叔和という人物が『光明日報』紙上で内容を紹介し、さらに広く知られるようになった 2 。

1.3. 成立に関する洞察と考察

『兵法三十六計』の成立過程を考えると、この書物は単一の著者による首尾一貫した体系的な著作というよりも、むしろ長い時間をかけて民間で形成され、伝承されてきた多様な知恵や戦術を集大成したアンソロジーとしての性格が強いと言える。個々の計略の起源は古く、中には春秋戦国時代や三国時代の故事に由来するものも含まれているが、それらが「三十六計」という形で一つの書物にまとめられたのは、戦国時代が終焉し、社会が比較的安定した清王朝初期であった可能性が考えられる。このような時代背景が、過去の戦乱の経験や教訓を整理し、後世に伝えようとする機運を生んだのかもしれない。また、明清時代における出版文化の発展も、こうした編纂物の成立を後押しした要因の一つとして考慮できるだろう。

2. 内容と特徴

2.1. 六系統三十六計の概説

『兵法三十六計』は、その名の通り三十六の計略から構成されており、それらは戦況や敵との力関係に応じて六つの系統に分類されている 2 。各系統には六つの計略が含まれる。その六系統とは以下の通りである。

- 勝戦計(しょうせんけい): こちらが戦いの主導権を握っている、あるいは有利な状況で用いる計略。

- 敵戦計(てきせんけい): 敵と互角か、やや優勢な状況で、敵の弱点を突いたり、欺いたりして勝利を目指す計略。

- 攻戦計(こうせんけい): 積極的に敵を攻撃し、打破することを目的とする計略。

- 混戦計(こんせんけい): 敵味方が入り乱れる複雑な戦況において、主導権を握り勝利を掴むための計略。

- 併戦計(へいせんけい): 同盟国と共同で戦う際や、複数の敵と対峙する状況で用いる計略。自軍の立場を有利にするための策謀も含む。

- 敗戦計(はいせんけい): 自軍が劣勢であるか、敗北が濃厚な状況において、損害を最小限に抑えたり、起死回生を図ったりするための計略。

以下に、三十六計の一覧とその概要を示す。

【表1】兵法三十六計一覧とその概要

|

計略番号 |

系統 |

計略名(原文) |

日本語読み |

概要 |

|

1 |

勝戦計 |

瞞天過海 |

まんてんかかい |

繰り返し行動を見せつけ見慣れさせて油断を誘い、機を見て攻撃する。 |

|

2 |

勝戦計 |

囲魏救趙 |

いぎきゅうちょう |

敵の主力を直接攻めず、その重要拠点を攻めて救援に来させ、疲弊させて撃破する。 |

|

3 |

勝戦計 |

借刀殺人 |

しゃくとうさつじん |

第三者の力を利用して自分の敵を攻撃させる。 |

|

4 |

勝戦計 |

以逸待労 |

いいつたいろう |

敵を奔走させ疲弊させ、自軍は力を蓄えて待ち受け、有利に戦う。 |

|

5 |

勝戦計 |

趁火打劫 |

ちんかだこう |

敵の混乱や災害に乗じて攻撃し、利益を得る。 |

|

6 |

勝戦計 |

声東撃西 |

せいとうげきせい |

東を攻めると見せかけて実際には西を撃つなど、陽動によって敵を欺き攻撃する。 |

|

7 |

敵戦計 |

無中生有 |

むちゅうせいゆう |

偽りの情報を流したり、偽装工作をわざと露見させたりして敵を油断させ、攻撃する。 |

|

8 |

敵戦計 |

暗渡陳倉 |

あんとちんそう |

表向きの陽動に敵の注意を向けさせ、裏では別のルートから奇襲攻撃を行う。 |

|

9 |

敵戦計 |

隔岸観火 |

かくがんかんか |

敵内部の対立や混乱に対し、静観して自滅を待つ。 |

|

10 |

敵戦計 |

笑裏蔵刀 |

しょうりぞうとう |

友好的な態度で接して油断させ、裏では攻撃の準備を進める。 |

|

11 |

敵戦計 |

李代桃僵 |

りだいとうきょう |

小さな犠牲を払うことで、全体の大きな損害を避け、勝利を得る。 |

|

12 |

敵戦計 |

順手牽羊 |

じゅんしゅけんよう |

敵の小さな隙や油断を見逃さず、わずかな利益でも確実に手に入れる。 |

|

13 |

攻戦計 |

打草驚蛇 |

だそうきょうだ |

草を打って蛇を驚かすように、偵察や小規模な攻撃で敵の反応を探り、状況を把握する。 |

|

14 |

攻戦計 |

借屍還魂 |

しゃくしかんこん |

既に失われた名分や他者の権威などを利用して、自らの目的を達成する。 |

|

15 |

攻戦計 |

調虎離山 |

ちょうこりざん |

強大な敵を本拠地から誘い出し、味方に有利な地形で戦う。 |

|

16 |

攻戦計 |

欲擒姑縦 |

よくきんこしょう |

敵を捕らえる際に、わざと逃げ道を残して油断させ、完全に包囲殲滅する。 |

|

17 |

攻戦計 |

抛磚引玉 |

ほうせんいんぎょく |

自分にとって価値の低いものを囮にして、敵から価値の高いものを引き出す。 |

|

18 |

攻戦計 |

擒賊擒王 |

きんぞくきんおう |

敵の主力を攻撃するよりも、その指導者や中心人物を捕らえることで敵全体を無力化する。 |

|

19 |

混戦計 |

釜底抽薪 |

ふていちゅうしん |

釜の底から薪を引き抜くように、敵の兵站や活動の源泉を断ち、力を削ぐ。 |

|

20 |

混戦計 |

混水摸魚 |

こんすいもぎょ |

水を濁して魚を捕らえるように、敵内部を混乱させ、その隙に乗じて利益を得る。 |

|

21 |

混戦計 |

金蝉脱殻 |

きんせんだっかく |

蝉が抜け殻を残して飛び去るように、偽装によって敵を欺き、主力を安全に撤退させる。 |

|

22 |

混戦計 |

関門捉賊 |

かんもんそくぞく |

敵の退路を断ってから包囲し、確実に殲滅する。 |

|

23 |

混戦計 |

遠交近攻 |

えんこうきんこう |

遠方の国と友好関係を結び、近隣の国を攻撃する外交戦略。 |

|

24 |

混戦計 |

仮道伐虢 |

かどうばつかく |

小国を攻めるために、その隣国に道を借りる名目で通過し、最終的に両国を滅ぼす。 |

|

25 |

併戦計 |

偸梁換柱 |

とうりょうかんちゅう |

梁を盗んで柱とすり替えるように、敵の重要な部分を密かに弱体化させたり、自軍に有利なものと入れ替えたりする。 |

|

26 |

併戦計 |

指桑罵槐 |

しそうばかい |

桑の木を指さして槐(えんじゅ)の木を罵るように、間接的な批判や警告によって相手を牽制し、コントロールする。 |

|

27 |

併戦計 |

仮痴不癲 |

かちふてん |

愚か者のふりをして相手を油断させ、警戒心を解かせ、時期の到来を待つ。 |

|

28 |

併戦計 |

上屋抽梯 |

じょうおくちゅうてい |

屋根に登らせてから梯子を外すように、敵を有利な状況に誘い込み、逃げられないようにしてから攻撃する。 |

|

29 |

併戦計 |

樹上開花 |

じゅじょうかいか |

木の上に花を咲かせたように見せかける、つまり小兵力を大兵力に見せかけて敵を欺く。 |

|

30 |

併戦計 |

反客為主 |

はんきゃくいしゅ |

客であった者がいつの間にか主人となるように、従属的な立場から徐々に主導権を奪う。 |

|

31 |

敗戦計 |

美人計 |

びじんけい |

美女を敵の指導者に献上し、その心を惑わせ、国家を傾かせる。 |

|

32 |

敗戦計 |

空城計 |

くうじょうけい |

兵力が少ない際に、あえて城門を開け放つなどして敵に伏兵を疑わせ、攻撃をためらわせる。 |

|

33 |

敗戦計 |

反間計 |

はんかんけい |

スパイ(間者)を逆用したり、偽情報を流したりして敵内部を混乱させ、自滅や内紛を誘う。 |

|

34 |

敗戦計 |

苦肉計 |

くにくけい |

自らを傷つけることで敵を欺き、信用させて油断を誘い、最終的に勝利を得る。 |

|

35 |

敗戦計 |

連環計 |

れんかんけい |

複数の計略を連続して用いたり、互いに関連させたりすることで、より大きな効果を狙う。 |

|

36 |

敗戦計 |

走為上 |

そういじょう |

勝ち目がないと判断した場合は、戦わずに全力で逃走し、損害を避けて再起を図るのが最上の策である。 |

(出典: 2 に基づき編纂)

2.2. 他の兵法書(特に『孫子』)との比較:思想的・戦術的特徴

『兵法三十六計』は、中国兵法の中でも特に『孫子』と比較されることが多い。しかし、その思想的・戦術的特徴は『孫子』とは大きく異なる側面を持つ。『孫子』が戦争の普遍的法則や、戦わずして勝つことの重要性、情報収集と計画の緻密さといった戦略的・哲学的次元を重視するのに対し、『兵法三十六計』はより具体的で、奇計や謀略に富んだ戦術集としての性格が強い。

前述の通り、軍事学的な観点からは、『孫子』などの武経七書に比べて評価が低いとされることがある 3 。その理由として、体系性に欠ける点や、個々の計略がやや「小手先の技」に類するものが多いという指摘がある 8 。また、『易経』からの引用による権威付けは、兵法書としての純粋性をやや損なっていると見なされることもある 2 。

しかしながら、『兵法三十六計』の価値は、そのような形式的な評価軸だけでは測れない。むしろ、多様な状況に対応しうる具体的な「手立て」を数多く提示している点にこそ、その実践的な意義があると言える。特に、不利な状況を打開するための奇策や、敵の心理を巧みに利用する計略は、他の兵法書には見られない独自性を持っている。広島大学総合科学部助教授(当時)の加藤徹氏は、「人生は山あり谷あり、失敗して行きづまったときでも中国人は『ナーニ、どんな状況でも、何か打つ手はあるさ』とすぐに立ち直る。『兵法三十六計』の最大の効用は、実はそんなところにあるのだろう」と述べており 2 、これは『兵法三十六計』が単なる軍事戦術の書ではなく、より広範な危機対応の知恵袋としての側面を持つことを示唆している。

2.3. 処世術としての側面

『兵法三十六計』の持つこのような実践的な性格は、軍事の領域を超えて、広く人間関係の駆け引きや処世術としても応用される素地となった。中国では、専門的な軍事家だけでなく、庶民の間でもその計略名がことわざのように用いられ、広く暗誦されているという 2 。

現代の日本においても、その受容のされ方は多様である。例えば、あるオンライン書店のカスタマーレビューには、「善悪は別として、処世術のバイブルのような本だ!会社で上司、気に入らないその取り巻きといかに上手に取ってかわるか!いかに上手に付き合うかを例を交えて書かれている」といった声が見られる 9 。これは、『兵法三十六計』が現代社会における人間関係や組織内での立ち回り方を考える上でのヒントとして読まれていることを示している。ビジネスや交渉術、さらには日常生活における様々な問題解決の糸口として、その知恵が求められているのである 4 。

2.4. 内容に関する洞察と考察

『兵法三十六計』の魅力と影響力を考える上で重要なのは、その体系的な戦略論よりも、むしろ個々の「計略」が持つ具体性と、それが喚起する物語性にあると言えるだろう。『孫子』が普遍的かつ哲学的な戦争の原則を説くのに対し、『兵法三十六計』の各計略は、しばしば特定の歴史的事件や故事来歴と結びつけて語られることが多い 2 。例えば、「空城計」と言えば諸葛孔明の逸話が想起されるように、それぞれの計略が具体的なイメージを伴って理解されやすい。このような物語性は、専門家でない人々にとっても親しみやすく、記憶に残りやすい要因となっている。また、各計略に付けられた四字熟語のような簡潔で印象的な名称も、その普及に大きく寄与していると考えられる。

権威付けのために『易経』が引用されている点 3 については、兵法書としての純粋性を損なうという見方がある一方で、当時の知識人層に対するアピールや、計略に一種の深みや正当性を与える効果を狙ったものと解釈することも可能である。いずれにせよ、『兵法三十六計』は、その成立背景や内容の多様性ゆえに、多角的な解釈と受容を許容する懐の深さを持っていると言えるだろう。

第二部:戦国日本の歴史文脈と『兵法三十六計』

1. 『兵法三十六計』日本伝来の時期と経路に関する考察

1.1. 成立時期から見た戦国時代への「書籍」としての伝来可能性の検討

本報告の核心的な問いの一つは、日本の戦国時代に『兵法三十六計』という「書籍」が存在し、武将たちに読まれていたかという点である。この問いに答えるためには、まず『兵法三十六計』の成立時期を再確認する必要がある。第一部で詳述した通り、現行の『兵法三十六計』という形で書物が編纂されたのは、明末清初(17世紀半ば頃)というのが有力な説である 1 。

一方、日本の戦国時代は、一般的に応仁の乱(1467年)から豊臣氏滅亡(1615年)までの約150年間を指す。この両者の年代を比較すると、戦国時代の主要な期間(特に15世紀後半から17世紀初頭)には、まだ『兵法三十六計』という「書籍」は中国においても成立していなかった可能性が高い。したがって、戦国武将が『兵法三十六計』というまとまった「書籍」を手に取り、その内容を学んでいたという可能性は極めて低いと言わざるを得ない。ユーザーの質問が「書籍」としての『三十六計』に焦点を当てていることを考慮すると、この年代的な不一致は明確に指摘しておくべき重要な点である。

1.2. 個別の計略思想や故事の伝播の可能性

「書籍」としての『兵法三十六計』が戦国時代に存在しなかったとしても、そこに含まれる個々の計略の元となった思想や故事が、何らかの形で当時の日本に伝わっていた可能性は残る。中国の古典籍、例えば『史記』、『漢書』、『後漢書』、そして特に『三国志』やそれを基にした物語(後の『三国志演義』に発展する口承文学や初期の版本など)は、古くから日本にもたらされ、知識人層や武士階級の間で読まれていた。

室町時代から戦国時代にかけて、足利学校などで漢籍の研究が行われ、また禅僧などを介して中国の文化や情報が日本にもたらされていた。特に『孫子』、『呉子』、『六韜』、『三略』といった主要な兵法書は、この時期に既に日本で読まれていたことが記録からうかがえる 10 。例えば、室町幕府の管領であった細川勝元が明に送った国書には、日本に「孫呉韜略の兵法あり」と言及されており、これらの兵法書が武将たちの間で重視されていたことがわかる 10 。このような状況を鑑みれば、『兵法三十六計』に含まれる計略の原型となるような故事や戦術思想が、これらの古典籍や、あるいは『三国志演義』のような物語を通じて、断片的あるいは間接的に日本の武将たちの知識や発想に影響を与えた可能性は否定できない。

ただし、 10 の資料で『三十六計』が『孫子』等と同列に戦国時代に読まれた兵法書として挙げられているのは、現代の編纂物における兵法書リストアップの一環であり、戦国時代における『三十六計』の読書状況を直接示すものではない点には注意が必要である。

1.3. 「三十六計逃げるに如かず」という句の出現

『兵法三十六計』の中でも特に有名なフレーズ「三十六計逃げるに如かず」(あるいは「走るを上計と為す」)の起源は、前述の通り『南斉書』王敬則伝に見られる「檀公三十六策、走是上計」という故事に遡る 3 。この句が日本で文献上初めて確認されるのは、江戸時代初期の仮名草子『無刊記刊本碧巖鈔』(1620年~1640年頃の刊行と推定)であり、そこには「三十六之兵法の中ににぐるを為二上策一と也」と記されている 11 。

この時期は、戦国時代の終焉(1615年の大坂夏の陣)から間もない頃であり、「三十六計」という言葉自体、および「逃走を最上の策とする」という考え方が、少なくとも一部の知識人の間で認識され始めていたことを示唆している。しかし、これが戦国時代にまで遡って広く知られていたか、また、この句が『兵法三十六計』という三十六の計略全体を指す書物と結びつけて理解されていたかは定かではない。

一部の通俗的な解説書などでは、「日本の戦国時代にもこの考え方が取り入れられていた」といった記述が見られることがある 5 。確かに戦国時代にも戦略的な撤退や一時的な退却は数多く見られたが、それが「三十六計」という特定の概念や、ましてや『兵法三十六計』という書物の影響によるものだったと断定するには、より確かな学術的根拠が必要となる。

1.4. 伝来に関する洞察と考察

「書籍」としての『兵法三十六計』が日本に伝来したのは、その成立時期(17世紀半ば頃)以降、すなわち江戸時代に入ってからと考えるのが自然である。江戸時代には、長崎を通じた中国との貿易(いわゆる長崎貿易)が幕府の管理下で行われ、多くの漢籍が輸入された 12 。このルートを通じて、『兵法三十六計』も他の漢籍と共に日本にもたらされた可能性が高い。しかし、戦国時代にその「書籍」が流通し、武将たちに読まれたという直接的な証拠は、現在のところ確認されていない。

「三十六計」という言葉や概念の日本への受容は、段階的なプロセスを経たのではないかと推測される。まず、「三十六計逃げるに如かず」のような特定のフレーズや故事が、中国の古典や物語を通じて先行して伝播し、一部で知られるようになった。その後、17世紀に中国で「書籍」として編纂された『兵法三十六計』そのものが日本に輸入され、徐々にその内容全体が知られるようになった、という流れが考えられる。『碧巖鈔』の記述 11 は、戦国末期から江戸初期にかけて、「三十六」という数と「逃げる」という策がセットで認識されていたことを示しているが、これは必ずしも三十六の計略全てを網羅した書物の存在を意味するものではない。むしろ、特定の有名な故事やフレーズが単独で、あるいは他の説話集などの中で紹介された可能性を示唆している。

2. 戦国時代の兵法・軍学と『兵法三十六計』の思想

2.1. 当時の日本で読まれた兵法書と軍学の潮流

戦国時代の武将たちがどのような兵法知識を持っていたかを考える上で、まず当時の日本で読まれていた兵法書や軍学の潮流を把握する必要がある。

前述の通り、中国の古典兵法書は日本の武士階級にとって重要な知識源であった。『孫子』、『呉子』、『尉繚子』、『司馬法』、『六韜』、『三略』といった書物は、室町時代から戦国時代にかけて、武将たちの間で学習されていたと考えられている 10 。特に『孫子』の影響は大きく、例えば武田信玄が用いた「風林火山」の軍旗は、『孫子』軍争篇の一節「其疾如風、其徐如林、侵掠如火、不動如山」から取られたものであり、中国兵法が日本の戦国武将の思想に深く浸透していたことを示す象徴的な事例である 14 。

一方で、戦国時代後期から江戸時代初期にかけては、日本の実戦経験に基づいた独自の軍学も発展し始めた。その代表的なものが『甲陽軍鑑』である 15 。この書は、武田信玄・勝頼父子の時代の武田家の軍略や家臣団の言行、合戦の教訓などを集めたものであり、単なる戦術論に留まらず、武将の器量、家臣の心得、情報収集の重要性など、多岐にわたる内容を含んでいる。そこには、中国兵法の知識を踏まえつつも、日本の社会構造や武士の価値観(例えば主君への忠誠や武士道精神)を色濃く反映した記述が見られる。

戦国時代の終焉後、江戸時代に入ると、これらの戦国時代の合戦経験を理論化・体系化しようとする動きが活発になり、様々な軍学流派が生まれた。甲州流(武田流)、越後流(上杉流)、北条流、山鹿流、長沼流などがその代表であり、各藩で武士の教養として軍学が学ばれた 17 。これらの軍学は、中国兵法を基礎としつつも、日本の戦史や地理的条件、武士の精神性を加味した独自の発展を遂げた。

2.2. 戦国武将の戦術・計略と『兵法三十六計』に見られる計略との比較分析

戦国時代の武将たちが用いた戦術や計略の中には、『兵法三十六計』に収められた計略と類似するものが散見される。しかし、これは必ずしも彼らが『兵法三十六計』という「書籍」を直接参照したことを意味するものではない。むしろ、①普遍的な戦術的思考の一致、②『孫子』など他の中国古典兵法からの影響、③『三国志演義』のような物語を通じて知られた中国の故事からの間接的な影響、④あるいは日本の実戦経験から独自に編み出されたものである可能性を考慮する必要がある。

以下に、戦国時代の著名な合戦や逸話と、『兵法三十六計』の計略との関連可能性について、いくつかの事例を挙げて比較分析する。

【表2】戦国時代の著名な合戦・逸話と『兵法三十六計』の関連可能性

|

出来事/逸話 |

関与武将 |

概要 |

類似する『兵法三十六計』の計略名 |

類似点と相違点 |

直接的影響の可能性についての考察 |

|

桶狭間の戦い (1560年) |

織田信長 |

少数精鋭で油断していた今川義元本隊を奇襲し、総大将を討ち取る 19 。 |

趁火打劫 (第五計) / 声東撃西 (第六計) / 擒賊擒王 (第十八計) |

敵の油断や混乱(趁火打劫)、あるいは陽動による欺瞞(声東撃西)を用いて敵主力を叩き、指導者を排除する(擒賊擒王)という点で類似性が見られる。しかし、信長の作戦は天候や地形を巧みに利用した独自の判断に基づく部分が大きい。 |

『三十六計』という書籍の直接参照は考えにくい。信長が『孫子』等の兵法知識を持っていた可能性は指摘されるが、桶狭間は状況判断と大胆な決断の結果であり、特定の計略に当てはめるのは後世の解釈の側面が強い。 |

|

厳島の戦い (1555年) |

毛利元就 |

陶晴賢の大軍に対し、偽情報や内応工作を用い、暴風雨に乗じて奇襲し勝利する 21 。 |

反間計 (第三十三計) / 離間の計 / 瞞天過海 (第一計) |

敵内部の不和を誘う(反間計、離間の計)、敵を欺き油断させる(瞞天過海)点で類似。元就は謀略に長けた武将として知られる。 |

中国の古典兵法や『三国志』などの物語から謀略の重要性を学んでいた可能性は高い。しかし、これも『三十六計』そのものの影響というより、より広範な中国の戦略思想の受容と、元就自身の知略の現れと見るべき。 |

|

三方ヶ原の戦い後の浜松城 (1573年) |

徳川家康 |

武田信玄に大敗し浜松城へ逃げ帰った際、城門を開け放ち、かがり火を焚いて武田軍の追撃を警戒させ、攻撃を断念させたという逸話 22 。 |

空城計 (第三十二計) |

兵力が劣勢である状況で、あえて無防備に見せかけることで敵に伏兵を疑わせ、攻撃をためらわせる点で酷似している。 |

この逸話は『三国志演義』における諸葛孔明の空城計とよく比較される。家康やその家臣が『三国志演義』の故事を知っていた可能性は十分に考えられる。ただし、これも『兵法三十六計』という書籍からの直接的な影響とは断定できない。 |

|

羽柴秀吉の中国大返し (1582年) |

羽柴(豊臣)秀吉 |

本能寺の変を知り、備中高松城から京都へ驚異的な速さで軍を移動させ、明智光秀を討つ 24 。 |

以逸待労 (第四計) の逆用 / 金蝉脱殻 (第二十一計) の応用 |

敵(毛利氏)との和睦を迅速にまとめ(金蝉脱殻的に戦線離脱)、疲弊した敵(明智軍)に対して迅速に行動した(以逸待労の逆)。情報伝達の速さと事前の準備が鍵。 |

秀吉の卓越した情報収集能力、交渉力、組織動員力の賜物であり、特定の計略に当てはめるよりも、総合的な戦略手腕と見るべき。中国の兵法知識も有していたと考えられるが、状況に応じた独創的な対応。 |

|

「敵に塩を送る」 |

上杉謙信 |

宿敵である武田信玄が今川氏によって塩の供給を絶たれた際、越後から塩を送ったという逸話 26 。 |

(直接的な計略ではないが)笑裏蔵刀 (第十計) の逆 / あるいは長期的な国益を見据えた外交戦略か。 |

敵対関係にありながら利を与える行為。表面的には美談だが、武田領民の信望を得る、あるいは武田氏の弱体化を一時的に防ぎ、より大きな脅威(織田氏など)への対抗勢力として存続させる意図があった可能性も指摘される。 |

『三十六計』の計略とは直接結びつかないが、複雑な政治的判断と人間心理の洞察が背景にある。 |

これらの事例からわかるように、戦国時代の武将たちの行動には、『兵法三十六計』の各計略と通底するような戦略的思考や戦術的発想が見られることがある。しかし、それは彼らが『兵法三十六計』という特定の「書籍」を読んでいた直接的な証拠とはならない。むしろ、当時の武将たちが中国の古典兵法(特に『孫子』など)や歴史物語(『三国志演義』など)から得た知識、日本の過去の戦例からの教訓、そして何よりも厳しい生存競争を勝ち抜くための実戦経験を通じて、類似の知恵を独自に、あるいは普遍的な戦術原理として編み出していったと考える方が自然である。

2.3. 戦国武将の戦略思想に関する洞察と考察

戦国時代の武将たちの戦略思想の根底には、実利と実効性を重んじるリアリズムがあったと言える。彼らは生き残りをかけて戦っており、そのためには奇計や謀略を含むあらゆる手段を講じる必要があった。中国の兵法や故事は、そうした彼らの実践知を補強し、発想を豊かにするための「知識の引き出し」の一つとして機能したと考えられる。

例えば、『甲陽軍鑑』には、武田信玄が「侍(の)武略仕る時は、虚言を専と用る者なり。それを偽と云は、不レ知二案内一(あんないをしらざる)(の)武士にて…国のを持大将、人の国を奪捕(うばいとり)給ふこと、国に罪はなけれども、武士の道たる故にや。…就レ其(それについて)の虚言を計略と申て不レ苦(くるしからざる)「は」道理也」と述べたと記されており 15 、合戦における欺瞞や計略を肯定的に捉える現実主義的な姿勢がうかがえる。このような思想は、『孫子』の「兵とは詭道なり」という有名な言葉とも通じるものであり、中国兵法の影響が色濃く見られる。

しかし同時に、日本の軍学書、例えば『甲陽軍鑑』が重視したのは、個々の計略の巧妙さ以上に、大将の器量、家臣団の団結と忠誠、情報収集と分析、そして何よりも「勝ち戦」をするための周到な準備であった 16 。これは、日本の社会構造や武士の倫理観を反映したものであり、中国兵法をそのまま模倣するのではなく、日本の実情に合わせて取捨選択し、独自の解釈を加えていたことを示唆している。

したがって、戦国時代の計略が『兵法三十六計』の特定の計略と類似していたとしても、それは普遍的な戦術的発想の一致であるか、あるいは『孫子』や『三国志演義』のような、より広範に受容されていた中国の古典や物語を通じて間接的に知られた故事に由来する可能性が高いと考えるべきである。

3. 「書籍」としての『兵法三十六計』は戦国時代に存在したか

3.1. 文献資料に基づく直接的証拠の検討

本報告で参照した調査資料の範囲内では、日本の戦国時代に『兵法三十六計』というまとまった「書籍」が日本国内に存在し、武将たちによって読まれていたことを示す直接的な文献証拠は見当たらなかった 7 。前述の通り、現行の『兵法三十六計』の成立自体が17世紀半ば頃とされており、戦国時代の主要な期間にはまだ中国においても「書籍」として確立していなかった可能性が高い。

一部の資料で、戦国時代に読まれた兵法書として『三十六計』がリストアップされている場合があるが 10 、これは多くの場合、現代の視点から兵法書を分類・紹介する文脈での言及であり、戦国時代当時の武将たちが実際に『三十六計』という書物を手にしていたことを示す史料的根拠とは言えない。

3.2. 間接的影響(個別の計略思想の伝播)の再評価

「書籍」としての『兵法三十六計』の存在は否定されるものの、そこに含まれる個々の計略の元となった思想や故事が、他の中国古典籍を通じて日本に伝わっていた可能性は依然として残る。例えば、「囲魏救趙」の故事は『史記』孫子呉起列伝に、「空城計」の原型となるような話は『三国志』や後の『三国志演義』に見られる。これらの書物は、戦国時代の知識人や武士階級にとってアクセス可能なものであった。

しかし重要なのは、これらの個別の思想や故事が、戦国時代において「兵法三十六計」という特定の枠組みや概念と結びつけて認識されていたわけではないという点である。あくまで個別の戦術的アイデアや歴史的教訓として受容されていたと考えるべきである。

3.3. 結論的考察:戦国時代と「書籍」『兵法三十六計』

以上の検討から、日本の戦国時代に『兵法三十六計』という「書籍」が広く読まれ、武将たちの戦略・戦術の形成に直接的な影響を与えたと結論付けることは、現時点の資料からは困難である。

ユーザーの問いである「日本の戦国時代の『三十六計』という『書籍』について」という点に立ち返れば、その「書籍」は戦国時代にはまだ存在していなかった可能性が極めて高い。したがって、戦国武将が『兵法三十六計』という書物を読んで戦略を練った、というような直接的な関係性は想定し難い。むしろ、戦国武将の知謀や計略は、中国の古典兵法(特に『孫子』など)の広範な影響、日本の過去の戦例からの学習、そして何よりも実戦経験から生み出された実践知の集積であったと考えるのが妥当であろう。

第三部:江戸時代以降の日本における『兵法三十六計』の展開

1. 江戸時代の軍学における受容

1.1. 『碧巖鈔』における「三十六之兵法」

『兵法三十六計』という概念、あるいは少なくともその一部が日本で文献上確認できるのは、江戸時代に入ってからである。前述の通り、江戸時代初期(1620年~1640年頃の刊行と推定)の仮名草子『無刊記刊本碧巖鈔』に、「三十六之兵法の中ににぐるを為二上策一と也」との記述が見られる 11 。これは、「三十六」という数と「逃げることを最上の策とする」という考え方が結びついた形で、日本で認識され始めた初期の例と考えられる。この時期は戦国時代が終焉し、徳川幕府による支配体制が確立しつつあった頃であり、戦乱の記憶が生々しい中で、過去の戦訓や兵法思想が整理・記録され始めた時期とも重なる。

1.2. 軍学者による研究と『兵法三十六計』

江戸時代は、戦乱が収まり泰平の世となったため、軍学は実戦のための技術という側面から、武士の教養や学問としての性格を強めていった。甲州流、越後流、山鹿流、長沼流など、多くの軍学流派が生まれ、それぞれが独自の兵法理論を構築し、弟子たちに教授した 17 。

これらの軍学者たちは、中国の古典兵法書(『孫子』、『呉子』など)を熱心に研究し、自らの軍学体系に取り入れた。しかし、『兵法三十六計』という書物が、これらの軍学流派の中でどの程度重視され、具体的にどのように研究・解釈されたかについては、現時点の提供資料だけでは詳細を明らかにすることは難しい。さらなる専門的な文献調査が必要となる。

例えば、加賀藩三代藩主前田利常が、徳川幕府の警戒を解くために愚鈍を装ったとされる逸話は、現代の解説では『兵法三十六計』の第二十七計「仮痴不癲」(痴を仮りて癲わず)の好例としてしばしば引用される 2 。しかし、これはあくまで後世の解釈であり、利常自身や当時の人々が、この行動を『兵法三十六計』の特定の計略と意識して結びつけていたかどうかは不明である。

江戸時代には、『通俗三国志』のような中国の歴史物語や小説が翻訳・翻案されて広く読まれた 28 。このような形で、中国の兵法思想や謀略に関する知識が一般にも普及していった。この流れの中で、『兵法三十六計』そのもの、あるいはその内容の一部が翻訳されたり、他の書物の中で紹介されたりした可能性は考えられる。しかし、具体的な和刻本(日本で出版された漢籍)や翻訳書の存在、およびその流布状況については、本報告の調査範囲では特定できなかった。

1.3. 江戸時代における受容の洞察

江戸時代という泰平の世において、軍学は次第に実戦的な戦闘技術の追求から、組織論、統率論、歴史研究、さらには武士としての心構えや処世術といった、より広範な学問へとその重心を移していった。このような文脈の中で『兵法三十六計』が参照されたとすれば、その奇抜な計略や人間心理の深い洞察、あるいは多様な状況に対応するための知恵といった側面が注目された可能性がある。

戦闘そのものが稀になった時代において、具体的な戦闘指揮のための兵法よりも、むしろ人間関係の機微や組織運営の要諦、あるいは古典籍の知識として『兵法三十六計』が受容されたのではないかと推測される。その内容は、武士階級だけでなく、知識欲のある町人層などにも、読み物として興味を持たれたかもしれない。

2. 近現代における翻訳・出版と大衆化

2.1. 明治以降の受容

明治維新(1868年)以降、日本は急速な近代化を遂げ、軍事制度も西洋式のものが導入された。これにより、伝統的な日本の軍学や中国の古典兵法の位置づけも変化を迫られた。古典兵法は、実用的な軍事技術としてよりも、むしろ歴史研究の対象や、あるいは精神修養、古典教養としての価値が見出されるようになった。

明治期には、西洋の知識や技術を導入するために多くの翻訳事業が行われたが、同時に中国の古典籍に対する関心も継続していた。梁啓超らが日本の翻訳事業に注目していたことなどから、日中間での書籍や知識の交流があったことがうかがえるが 27 、『兵法三十六計』がこの時期にどのように受容されたかについての具体的な情報は、今回の調査では限定的であった。

2.2. 現代の翻訳書・解説書の隆盛

『兵法三十六計』が日本で広く知られるようになるのは、やはり20世紀、特に第二次世界大戦後から現代にかけてである。1941年に中国で写本が再発見されたことを契機に、その内容が次第に紹介され、多くの翻訳書や解説書が出版されるようになった 2 。

今日では、これらの書籍は単なる兵法書としてだけでなく、ビジネス戦略書、交渉術の指南書、あるいは人間関係における処世術を説く自己啓発書としても広く読まれている 4 。例えば、守屋洋氏による『兵法三十六計―世界が学んだ最高の”処世の知恵”』(三笠書房、2004年) 9 や、それを漫画化したもの 29 など、多様な形態で出版され、幅広い読者層に受け入れられている。これらの出版物は、古典の知恵を現代社会の様々な場面で活かそうとする需要に応える形で普及していると言える。

2.3. 近現代における受容の洞察

現代における『兵法三十六計』の受容の大きな特徴は、その内容が純粋な軍事戦略としてよりも、むしろ競争社会を生き抜くための普遍的な知恵、対人関係における交渉術、組織内での駆け引きのヒントとして解釈され、活用されている点にある。

オンライン書店のレビューに見られるように、「会社で上司、気に入らないその取り巻きといかに上手に取ってかわるか」といった具体的な人間関係の悩みに対する処方箋として期待されたり 9 、「ビジネスや外交など、さまざまな分野で活用」される戦略的思考の源泉として評価されたりしている 4 。これは、古典が時代を超えて読み継がれる中で、その時々の社会状況や人々のニーズに応じて再解釈され、新たな価値を見出されていく典型的な事例と言えるだろう。『兵法三十六計』の各計略が持つ具体的な状況設定と、それに対する巧妙な対応策は、複雑な現代社会を生きる人々にとって、示唆に富むものとして魅力的に映るのである。

結論

戦国時代における『兵法三十六計』の「書籍」としての位置づけに関する総括的評価

本報告における調査と分析の結果、日本の戦国時代(おおよそ15世紀後半~17世紀初頭)において、『兵法三十六計』という今日我々が知る形の「書籍」が日本国内に存在し、当時の武将たちによって広く読まれていたという直接的な証拠は、現時点の資料からは確認することができなかった。その主な理由は、『兵法三十六計』が現在知られる形で編纂されたのが明末清初(17世紀半ば頃)とされており、日本の戦国時代の主要な期間とは時間的に重ならないためである。

したがって、「日本の戦国時代の『三十六計』という『書籍』」というユーザーの問いに対しては、その「書籍」は戦国時代にはまだ成立していなかった可能性が極めて高いと結論づけられる。

影響の実態、可能性、および限界

しかしながら、「書籍」としての存在は否定されるものの、『兵法三十六計』に含まれる個々の計略の元となった思想や故事、例えば「囲魏救趙」や「空城計」、「反間計」といった戦術的発想は、より古い中国の古典籍(『孫子』、『史記』、『三国志』およびその物語など)を通じて、断片的あるいは間接的に戦国時代の日本に伝播し、武将たちの戦略思想や戦術的発想に一定の影響を与えた可能性は否定できない。武田信玄の「風林火山」の旗が『孫子』に由来するように、中国の兵法思想は当時の武将たちにとって重要な知識源であった。

有名な「三十六計逃げるに如かず」という句に関しては、江戸時代初期の文献『碧巖鈔』にその原型が見られるが 11 、これが戦国時代にまで遡って「三十六計」という特定の概念や書物と結びつけて認識されていたかどうかは不明である。

戦国時代の武将が用いた計略が、『兵法三十六計』の特定の計略と類似している場合でも、それは必ずしも『兵法三十六計』という「書籍」からの直接的な影響と見なすべきではない。むしろ、①普遍的な戦術的思考の一致、②『孫子』など他の広範に受容されていた中国古典からの影響、③あるいは日本の実戦経験から独自に編み出された知恵である可能性を総合的に考慮する必要がある。

今後の研究への示唆

本報告の調査は一定の限界を持つものであり、今後の研究によって新たな知見が得られる可能性がある。具体的には、以下の点が今後の研究課題として挙げられる。

- 戦国時代から江戸初期にかけての日本の文献資料の広範な再調査: 当時の武将の日記、書簡、軍記物、あるいは知識人の著作などを網羅的に調査し、『兵法三十六計』そのもの、あるいはその個別の計略群(特に「三十六」という数と結びついた形での)に関する言及が他に存在しないかをさらに探る必要がある。

- 江戸時代の軍学者による『兵法三十六計』の受容実態の解明: 江戸時代に輸入された可能性のある『兵法三十六計』の版本や写本の調査、そして各軍学流派の伝書や著作における『兵法三十六計』の引用や評価を具体的に収集・分析することで、日本における本格的な受容の歴史をより詳細に明らかにすることができる。

- 他の中国古典籍(特に『三国志演義』)の影響の再検証: 『三国志演義』などの物語文学が、日本の武将の戦略思想や具体的な計略の着想に与えた影響について、より具体的な事例研究を積み重ねることで、『兵法三十六計』に含まれる故事や思想的背景との関連性も、より明確に位置づけられる可能性がある。

これらの研究を通じて、中国の兵法思想が日本の歴史、特に戦国時代から江戸時代にかけての武士の思考や行動様式に与えた影響の全体像が、より深く理解されることが期待される。

引用文献

- 「兵法三十六計」とはなにか?(PDF/865KB) http://netie-jp.net/pdf/hongkong-guwanshi_1416.pdf

- 中国民衆の知恵 兵法(へいほう)三十六計 https://www.isc.meiji.ac.jp/~katotoru/xxx-heihou36.html

- 兵法三十六計 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E6%B3%95%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%85%AD%E8%A8%88

- ビジネス兵法三十六計/古代の兵法書に学ぶ現代のビジネスの戦略と戦術/ダイジェスト版 - note https://note.com/successbuilders/n/n94b43b7950a5

- 「三十六計逃げるに如かず」の意味とは? 兵法三十六計もわかりやすく解説 | Oggi.jp https://oggi.jp/6948126

- 竹簡・三十六計 中国工芸品 http://www.china-watching.com/ura/tikukan2.htm

- 兵法三十六計「小が大に勝つケンカの仕方」 | PRESIDENT Online ... https://president.jp/articles/-/599?page=1

- 兵法三十六計|弓削彼方 - note https://note.com/yugekanata/n/n3099d0107184

- 兵法三十六計―世界が学んだ最高の”処世の知恵”(知的生きかた文庫) | 守屋 洋 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E5%85%B5%E6%B3%95%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%85%AD%E8%A8%88%E2%80%95%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%8C%E5%AD%A6%E3%82%93%E3%81%A0%E6%9C%80%E9%AB%98%E3%81%AE%E2%80%9D%E5%87%A6%E4%B8%96%E3%81%AE%E7%9F%A5%E6%81%B5%E2%80%9D-%E7%9F%A5%E7%9A%84%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%8B%E3%81%9F%E6%96%87%E5%BA%AB-%E5%AE%88%E5%B1%8B-%E6%B4%8B/dp/483797418X

- learning.iec.co.jp https://learning.iec.co.jp/course/cms-portal/wp-content/uploads/2024/07/ho-02890.pdf

- 三十六計逃げるに如かず(読み)サンジュウロッケイニゲルニシカズ - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%85%AD%E8%A8%88%E9%80%83%E3%81%92%E3%82%8B%E3%81%AB%E5%A6%82%E3%81%8B%E3%81%9A-513715

- 鎖国下日本と世界に繋がる海の交易ルート https://kwansei.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=26580&file_id=22&file_no=1

- 長崎奉行所の周りをぐるっと歴史散策 https://oratio.jp/p_burari/nagasakibugyousyonomawarwoguruttorekisisasaku

- 【解説マップ】武田信玄はどんな人?性格や生涯など図解でわかりやすく - マインドマイスター https://mindmeister.jp/posts/takedashingen

- 敗北を徹底的に拒絶し、清濁を併せ呑んで国を守ろうとした『甲陽軍鑑』の武士たち - 煉誠館 https://rensei-kan.com/blog/%E6%B8%85%E6%BF%81%E3%82%92%E4%BD%B5%E3%81%9B%E5%91%91%E3%82%93%E3%81%A7%E5%9B%BD%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8D%E3%81%86%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8E%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91%E3%80%8F/

- 信玄の『甲陽軍鑑』の教えはビジネスに生かせる|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-044.html

- 義経流や楠流の軍学が興った。さらに江戸時代には戦国時代の名将武田信玄や上杉謙信などの戦いの様子が回顧され、諸流派が誕生した。主なものとして - 『福井県史』通史編4 近世二 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T4/T4-5-01-01-02-01.htm

- 超入門!お城セミナー第92回【歴史】戦術研究の第一人者でも、難攻不落の城を造れるとは限らない!? - 城びと https://shirobito.jp/article/1102

- 戦国武将の合戦戦略/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/battle_strategy/

- 大将の討死、敗走、殲滅…戦国時代、合戦の勝敗はどのように決められていたのか?判断基準を紹介 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/238738

- 武将ブログ 三本の矢の教えと毛利元就 - 刀剣ワールド https://www.touken-hiroba.jp/blog/9119831-2/

- 空城計とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A9%BA%E5%9F%8E%E8%A8%88

- 戦国時代の計略大全 | 新書マップ4D https://shinshomap.info/book/9784569798547

- ほらの達人 秀吉・「中国大返し」考 - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1516170/hattori_2015_6.pdf?fbclid=IwAR07djlJs4CQtjsyjre_kbMDVxOYZ_ZKMGX3wDrnRWRVRh_yGEJ3EYTfZxM

- 中国大返し http://www.eva.hi-ho.ne.jp/t-kuramoti/rekisi_ogaesi.html

- 上杉謙信の逸話やエピソード・名言 教え 現代教育 - ひなせい 五月人形 https://gogatuningyou.net/blogs/q-a/uesugi-teaching

- 日本発近代知への接近 https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/12232/files/17_shen.pdf

- 日本における『三国演義』の受容(前篇) - 翻訳と挿図を中心に - - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/196701057.pdf

- まんが 兵法三十六計 | 武岡 淳彦, 尤先瑞, 鈴木 博 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E3%81%BE%E3%82%93%E3%81%8C-%E5%85%B5%E6%B3%95%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%85%AD%E8%A8%88-%E6%AD%A6%E5%B2%A1-%E6%B7%B3%E5%BD%A6/dp/4087811638