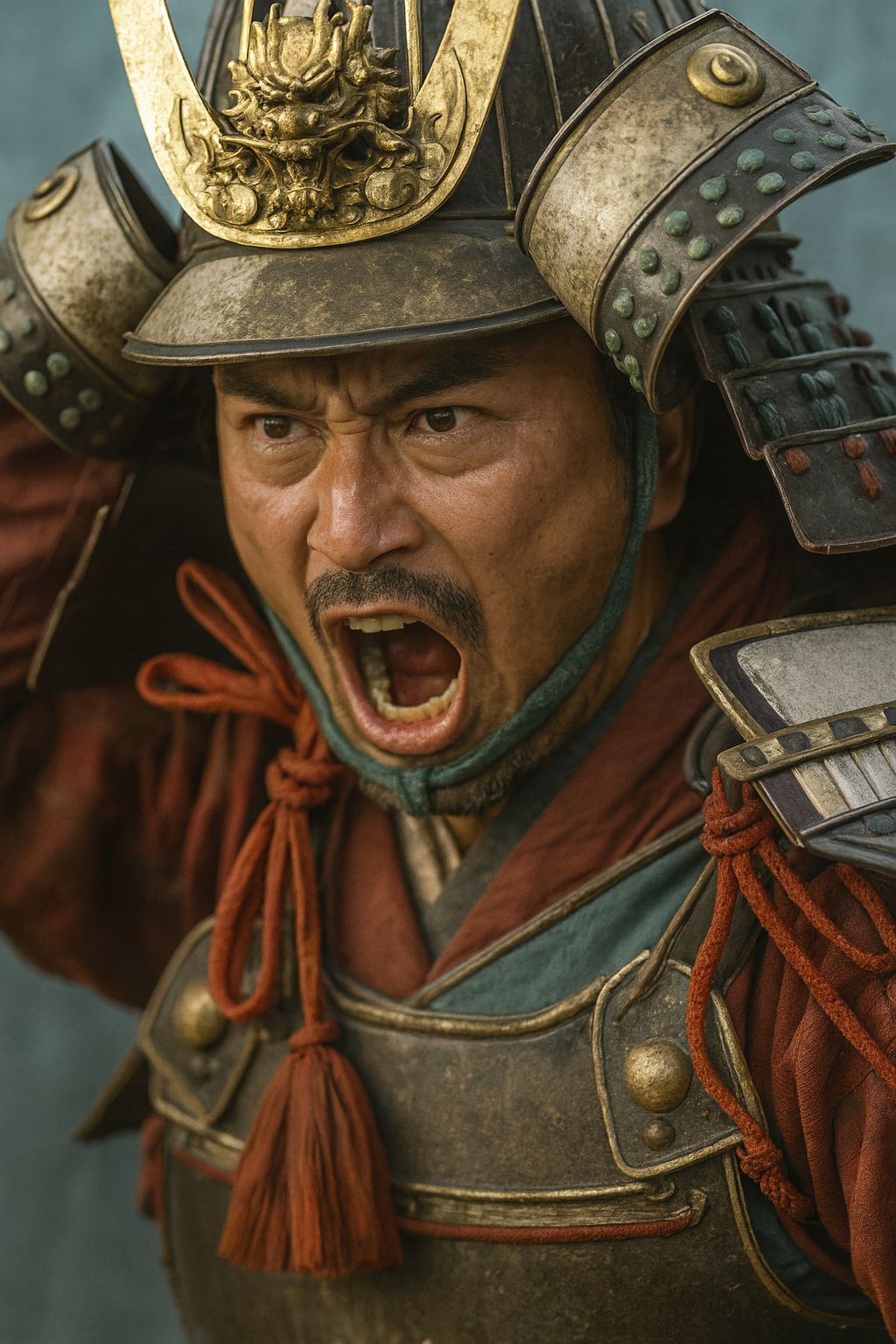

新田義貞

新田義貞は源氏嫡流ながら幕府に冷遇され、倒幕に挙兵し鎌倉を滅ぼす。足利尊氏と対立し、南朝の将として戦い悲劇的な最期を遂げた。忠義の生涯は後世に語り継がれる。

源氏の嫡流、その栄光と悲劇 ― 新田義貞の生涯に関する総合的研究

序章:新田義貞、その虚像と実像

新田義貞。その名は、日本の歴史、特に南北朝という激動の時代を語る上で欠かすことのできない存在である。一般的に、彼は後醍醐天皇への忠義を貫き、鎌倉幕府を滅ぼしながらも、宿敵・足利尊氏に敗れ去った悲劇の英雄として記憶されている 1 。楠木正成と並び称される「南朝の忠臣」という評価は、長らく彼の人物像の中核を成してきた 3 。

しかし、歴史学の進展とともに、この英雄像は幾度となく見直しを迫られてきた。特に第二次世界大戦後、皇国史観への反動から、彼の軍事的・政治的手腕を疑問視し、結果的に天下を掌握した足利尊氏と比較して「凡将」「愚将」と断ずる見解が力を得た 4 。この評価は、彼の生涯を「失敗の連続」として捉え直し、その悲劇性を個人の器量不足に帰するものであった。

さらに近年の研究では、より根源的な問いが投げかけられている。すなわち、新田義貞と足利尊氏を対等のライバルと見なす、軍記物語『太平記』によって形成された構図そのものが虚像であり、両者の間には元々、乗り越えがたい家格と実力の差が存在したのではないか、という視点である 4 。この議論は、義貞を英雄でも凡将でもなく、時代の大きなうねりの中で、一族の宿命を背負い、もがき続けた一人の武将として捉え直そうとする試みである。

このように、新田義貞に対する評価の変遷は、彼の実像そのものの変化というよりも、むしろ彼を語る時代の精神性を映し出す「鏡」の役割を果たしてきた。天皇への忠義が絶対視された時代、現実的な政治力が評価された時代、そして実証的な史料批判が重んじられる現代。それぞれの時代が、自らの価値観を義貞の生涯に投影してきたのである。本報告書は、こうした評価の変遷をも視野に入れつつ、彼の出自、挙兵の動機、栄光と挫折の軌跡、そしてその人物像を多角的に分析し、新田義貞という歴史上の人物の立体的な再構築を目指すものである。

第一章:源氏の名門、新田氏の出自と苦渋

新田義貞の行動原理を深く理解するためには、まず彼が背負っていた新田氏という一族の歴史的背景に光を当てる必要がある。彼の挙兵は、単なる個人の野心や天皇への忠誠心のみに起因するものではなく、鎌倉時代を通じて蓄積された、一族の積年の鬱屈と名門としての矜持が複雑に絡み合った結果であった。

第一節:清和源氏・義国流の系譜 ― 八幡太郎義家からの血脈

新田義貞の正式な名は、源義貞(みなもとのよしさだ)という 6 。その名の通り、彼は清和天皇を祖とする清和源氏の血を引く、紛れもない名門の出身であった。その系譜を遡ると、前九年の役・後三年の役で武名を馳せた源氏の棟梁、八幡太郎義家に辿り着く 7 。義貞は、義家の孫にあたる源義国の子孫である 9 。

義国には二人の息子がいた。長男が上野国新田荘(現在の群馬県太田市周辺)を本拠とした新田義重、次男が下野国足利荘(現在の栃木県足利市)を本拠とした足利義康である 9 。すなわち、血筋の上では、新田氏こそが源義国流の嫡流(本宗家)であり、足利氏はその分家(庶流)という関係にあった 9 。この「兄の家柄」という事実は、後の義貞の行動を規定する上で、極めて重要な意味を持つことになる。

第二節:新田氏と足利氏、分かたれた兄弟の命運 ― 鎌倉幕府下における待遇の差異と確執の萌芽

血筋の上では兄であった新田氏だが、鎌倉幕府体制下における両氏の地位は、完全に逆転していた。その運命を分けたのは、源平合戦(治承・寿永の乱)における両氏の祖の行動であった。新田義重は、源頼朝の挙兵に対し、当初は平家方につくか日和見的な態度を取ったため、頼朝の信頼を得るのに遅れをとった 5 。一方で、足利義兼は早くから頼朝に与し、さらに頼朝の妻・北条政子の妹を娶ることで、幕府の中枢と極めて密接な関係を築き上げた 5 。

この初期の差は、約150年にわたる鎌倉時代を通じて決定的なものとなった。足利氏は代々北条氏と姻戚関係を結び、幕府の要職を歴任する有力御家人としての地位を磐石なものとした 12 。それに対し、新田氏は幕府から冷遇され、源氏の名門でありながら無位無官の一地方豪族という地位に甘んじなければならなかった 8 。その格差は歴然としており、当時の朝廷側の記録にすら「上野国に新田という者がいる。足利の一族である」と記されるほど、新田氏は足利氏の分家と見なされるのが一般的であった 12 。

この状況は、新田一族に、足利氏に対する根深い対抗意識と、構造的な劣等感を植え付けた。本来は嫡流であるはずの自分たちが、分家である足利氏の下風に立たされているという屈辱。この積年の鬱屈こそが、新田義貞の行動を駆動する内的なエネルギーとなったのである。後醍醐天皇による倒幕の呼びかけは、彼にとって、単に天皇に忠義を尽くすというだけでなく、この屈辱的な主従の逆転を正し、失われた「源氏の嫡流」としての名誉を一族の手に取り戻す、千載一遇の好機と映ったに違いない 15 。

表1:鎌倉時代における新田氏・足利氏の家格比較

|

項目 |

新田氏 |

足利氏 |

|

祖 |

源義国 長男 ・新田義重 |

源義国 次男 ・足利義康 |

|

源平合戦時の動向 |

当初、源頼朝への参陣に遅れる 5 |

早くから頼朝に与し、密接な関係を構築 12 |

|

北条氏との姻戚関係 |

ほとんどなし |

代々、北条氏の娘を正室に迎える 12 |

|

幕府内での主な官位 |

鎌倉時代を通じてほぼ無位無官 12 |

歴代当主が武蔵守などを歴任 |

|

当時の一般的評価 |

上野国の一豪族。足利氏の分家と認識されることもあった 12 |

北条氏に次ぐ幕府随一の名門御家人 12 |

第二章:倒幕への胎動

一介の地方御家人に過ぎなかった新田義貞が、いかにして鎌倉幕府打倒の旗手へと変貌を遂げたのか。その過程は、理想に燃えた英雄的な決断というよりも、むしろ時代の流れと偶発的な事件によって、もはや引き返すことのできない一点へと追い詰められていった軌跡として描くことができる。

第一節:元弘の乱と義貞の動向 ― 幕府軍の一員としての参陣

元弘元年(1331年)に後醍醐天皇が倒幕の兵を挙げた元弘の乱が始まると、新田義貞は当初、他の御家人たちと同様に幕府の命令に従っていた。彼は幕府軍の一員として動員され、河内国で蜂起した楠木正成が籠もる千早城の攻防戦に参加している 2 。この時点での彼は、幕府の秩序の中で生きる、忠実な御家人の一人であった。

しかし、元弘3年(1333年)3月、義貞は突如として「病気」を理由に陣を離れ、幕府に無断で本国の上野国新田荘へと帰還してしまう 2 。この不可解な行動の裏には、長期化する戦いへの厭戦気分に加え、幕府の権威の揺らぎを肌で感じ、自らの進退について深く思い悩む姿があったと推測される。すでにこの頃から、彼の心の中では幕府への疑念と反抗の意志が芽生え始めていたのかもしれない。

第二節:挙兵の引き金 ― 綸旨、徴税使殺害、そして所領没収

義貞の決断を決定的に促したとされるのが、後醍醐天皇の皇子・護良親王から発せられた倒幕の綸旨(りんじ)、正確には令旨(りょうじ)の存在である 2 。『太平記』によれば、義貞はこの令旨を密かに受け取っており、これが彼の行動の大きな大義名分となった 20 。この密命は、彼の胸に燻っていた反幕府の感情に火をつけた。

しかし、彼を具体的な行動へと突き動かした直接の引き金は、より現実的な事件であった。同年4月、幕府は軍資金調達のため、徴税使として金沢親連と黒沼彦四郎を新田荘へ派遣した 19 。彼らは「天役」と称して、わずか5日という期限で6万貫文という法外な額の納入を要求し、横暴の限りを尽くした 2 。得宗(北条家当主)の権威を笠に着た彼らの傲慢な態度は、長年幕府から冷遇されてきた義貞の怒りを爆発させるのに十分であった。

憤激した義貞は、ついに徴税使の一人、黒沼彦四郎を斬り殺してしまう 2 。これは幕府に対する公然たる反逆行為であり、もはや後戻りはできない。案の定、この事件は即座に幕府の知るところとなり、報復として義貞の所領は没収され 2 、さらには新田氏討伐の軍が差し向けられるという情報が、妻の実家である安東氏を通じて義貞にもたらされた 19 。

かねてからの倒幕の意志(理想)が、徴税使殺害という偶発的な事件と、それに続く幕府からの討伐という切迫した状況(現実)によって背中を押された形となった。座して滅ぼされるか、あるいは討って出るか。義貞は、もはや引き返すことのできない一点に立たされたのである。

第三節:生品神社での決起 ― わずか百五十騎から始まった倒幕の狼煙

進退窮まった新田義貞は、ついに決起する。元弘3年(1333年)5月8日、彼は一族郎党を率いて上野国の生品(いくしな)神社に集結し、鎌倉幕府打倒の兵を挙げた 18 。『太平記』によれば、その時の兵力はわずか150騎に過ぎなかったという 12 。

しかし、義貞が倒幕の旗を掲げると、長年の幕府の圧政に不満を抱いていた周辺の武士たちが、その動きに呼応した。越後国にいた新田一族や、甲斐・信濃の源氏の一族などが次々と馳せ参じ、その軍勢は利根川を渡る頃には数千騎に膨れ上がっていた 21 。さらに、京都で幕府に反旗を翻した足利高氏(後の尊氏)の嫡男・千寿王(後の義詮)が合流したことで、義貞軍の正当性はさらに高まり、関東の武士たちが雪崩を打って味方に加わった 14 。わずか150騎で始まった反乱の火は、瞬く間に燃え広がり、鎌倉を揺るがす大軍勢へと変貌を遂げたのである。

第三章:鎌倉幕府の終焉

挙兵からわずか15日余りで、約150年続いた巨大な武家政権を崩壊させた新田義貞の鎌倉攻めは、彼の武将としての能力を世に知らしめた電撃戦であった。その軌跡は、絶体絶命の危機からの奇跡的な逆転劇と、伝説に彩られた劇的な突破作戦によって特徴づけられる。

第一節:分倍河原の激闘 ― 敗走から奇跡の逆転勝利へ

生品神社で挙兵した義貞軍は、関東平野を南下し、小手指原(埼玉県所沢市)、久米川(東京都東村山市)で幕府軍を相次いで撃破した 21 。しかし、武蔵国府中に至り、分倍河原(東京都府中市)で北条泰家率いる幕府の増援部隊と激突すると、戦況は一変する。数に勝る幕府軍の猛攻の前に、新田軍は5月15日に壊滅的な敗北を喫し、入間川方面まで敗走を余儀なくされた 21 。義貞の命運も尽きたかに思われた。

だが、その日の夜、戦局を覆す奇跡が起こる。かねてより北条氏と対立していた相模国の有力武士団、三浦氏一族の大多和義勝らが、8000騎ともいわれる大軍を率いて、敗走中の義貞の陣に加勢したのである 28 。息を吹き返した義貞は、この援軍の到着を秘匿し、逆に「三浦一族が幕府の援軍に来る」という偽情報を流して敵を油断させた 28 。そして翌16日早朝、増強された新田軍は油断しきっていた幕府軍に奇襲を敢行。前日の敗北が嘘のような大勝利を収め、幕府軍を壊滅させた 28 。この分倍河原での逆転勝利により、鎌倉への道が開かれたのである。

第二節:難攻不落の鎌倉への進撃 ― 化粧坂・極楽寺坂における攻防

分倍河原の勝利の勢いに乗り、義貞軍はついに鎌倉へ迫った。しかし、三方を山に、一方を海に囲まれた鎌倉は、天然の要害として知られる難攻不落の地であった 26 。幕府は、山を切り開いて造られた7つの切通しを固めて、新田軍の侵攻を阻んだ。

義貞は軍を三方に分け、総攻撃を開始した。しかし、化粧坂(けわいざか)では北条一門の金沢貞将が、極楽寺坂では同じく大仏貞直が、それぞれ決死の覚悟で守りを固め、新田軍は多大な犠牲を払いながらも、容易に突破することができなかった 22 。特に極楽寺坂口では、新田軍の侍大将であった大舘宗氏が奮戦の末に討ち死にするなど、攻防は熾烈を極めた 22 。

第三節:稲村ヶ崎の突破 ― 伝説と史実の狭間で

切通しからの正面突破が困難であると悟った義貞は、5月21日の夜、乾坤一擲の奇策に打って出る。それが、鎌倉の西側、由比ヶ浜に突き出た岬、稲村ヶ崎の海岸線を突破する作戦であった。

この場面は、軍記物語『太平記』によって、日本史上最も有名な伝説の一つとして語り継がれている。それによれば、義貞は馬から下りて兜を脱ぎ、龍神に祈りを捧げると、自ら佩いていた黄金造りの太刀を海中に投じた。すると、奇跡が起こり、潮がみるみるうちに数十町(約2キロメートル以上)も沖へ引き、広大な砂浜が出現した。沖に待ち構えていた幕府軍の船も遠くへ流され、新田軍は難なく鎌倉市中へ突入することができた、というものである 1 。

この伝説は、義貞の英雄性を際立たせる劇的な逸話だが、その史実性については検討が必要である。足利氏の視点から書かれた史書『梅松論』にも、干潮によって稲村ヶ崎を突破したという記述はあるものの、太刀を投げて祈るという奇跡的な要素は一切見られない 32 。

表2:稲村ヶ崎突破に関する史料比較

|

項目 |

『太平記』の記述 |

『梅松論』の記述 |

|

突破の理由 |

義貞が太刀を海に投じ、龍神に祈ったことによる奇跡的な干潮 31 |

干潮を利用した 32 |

|

奇跡的要素 |

龍神が祈りを聞き入れ、潮を引かせたという超自然的な描写が中心 31 |

奇跡的な描写は一切なし |

|

記述の視点 |

新田義貞を英雄として劇的に描く、文学的な脚色が強い |

足利氏寄りの視点から、簡潔かつ事実を淡々と記述する傾向 33 |

この史料比較から浮かび上がるのは、義貞が単なる奇跡に頼ったのではなく、潮の干満という自然現象を巧みに利用したという、より合理的な解釈である。彼、あるいは彼の陣営には、現地の地理や潮汐に関する知識を持つ者がいた可能性が高い 30 。そして、太刀を投げるという行為は、連戦で疲弊し、士気が低下していた兵士たちを奮い立たせるための、計算され尽くした「演出」であったと考えられる 30 。自らの作戦を「神仏の加護」によるものと見せることで、兵士たちに絶大な確信と高揚感を与えたのである。この伝説は、義貞が単なる勇将ではなく、人心掌握に長けた優れたリーダーであった側面を物語っている。

第四節:東勝寺の悲劇と幕府滅亡 ― 北条得宗家の最期

稲村ヶ崎からの突破が戦局の決定打となった。不意を突かれた幕府軍の防衛線は崩壊し、新田軍は鎌倉市中へ雪崩れ込んだ。市街は炎に包まれ、各所で激しい戦闘が繰り広げられた 22 。

もはやこれまでと覚悟を決めた第16代執権・北条高時をはじめ、北条一門と忠実な家臣たち数百名は、一族の菩提寺である東勝寺(とうしょうじ)に集結した。そして元弘3年5月22日、燃え盛る炎の中で次々と自刃して果てた 22 。これにより、源頼朝の開幕から約150年間にわたり日本を支配した鎌倉幕府は、義貞の挙兵からわずか15日余りで、劇的な終焉を迎えたのである 26 。戦後、義貞は敵味方双方の戦死者を弔うため、鎌倉の地に九品寺を建立したと伝えられている 37 。

第四章:建武の新政と足利尊氏との確執

鎌倉幕府という巨大な権力機構を打倒した新田義貞は、一躍、時代の寵児となった。しかし、その栄光は長くは続かなかった。後醍醐天皇が開始した「建武の新政」において、彼は新たな政治秩序の中心となることができず、同じく倒幕の功労者である足利尊氏との間に、修復不可能な亀裂を生じさせていく。

第一節:論功行賞と武者所頭人としての義貞

鎌倉攻略という最大の功績を挙げた義貞は、京に凱旋すると後醍醐天皇から高く評価された。論功行賞において、彼は上野・越後・播磨の三国を知行国として与えられ、官位も正四位下・左近衛中将へと昇進した 6 。さらに、建武政権が新たに設置した中央機関の一つである「武者所(むしゃどころ)」の長官、すなわち頭人(とうにん)に任命された 16 。

武者所は、天皇の親衛隊として禁裏の警護にあたるだけでなく、京都市中の治安維持、謀反人の追捕など、新政権の軍事・警察権を担う極めて重要な機関であった 41 。そのトップに就任したことは、義貞が名実ともに建武政権の軍事面の最高責任者として位置づけられたことを意味していた。

第二節:武家の棟梁への道 ― 尊氏との埋めがたい人望と家格の差

一方で、京都の六波羅探題を攻略した足利尊氏もまた、倒幕の功労者として破格の待遇を受けていた。彼は義貞を上回る従三位に叙され、後醍醐天皇の諱(いみな)から「尊」の一字を賜って「尊氏」と名を改めるなど、他の武将とは一線を画す存在として遇された 2 。

この処遇の差の背景には、両者の間に横たわる、鎌倉時代を通じて形成された埋めがたい家格と人望の差があった。長年にわたり幕府内で高い地位を保ち続けてきた足利氏こそが「武家の棟梁」にふさわしいと考える武士は全国に数多く存在した 12 。

さらに、後醍醐天皇が進める建武の新政は、天皇親政の理想を掲げるあまり、武士の所領に関する既得権益や長年の慣習を軽視する側面が強かった 16 。これにより、恩賞への不満や将来への不安を抱いた多くの武士たちが、その不満の受け皿として、自然と尊氏のもとへ結集していく。こうして、義貞と尊氏の対立構造は、新政権発足の当初から必然的に形成されつつあった 44 。

第三節:対立の激化と南北朝動乱の勃発 ― 中先代の乱を契機とする決裂

両者の対立が決定的となったのは、建武2年(1335年)に勃発した「中先代の乱」がきっかけであった。北条高時の遺児・北条時行が信濃で挙兵し、鎌倉を占領すると、尊氏は後醍醐天皇の勅許を待たずに、これを討伐するため独断で関東へ出兵した 11 。

尊氏は見事に乱を鎮圧したが、その後も朝廷の再三の帰洛命令を無視して鎌倉に留まり続けた。そして、幕府の再興を思わせるかのように、独自の判断で従軍した武士たちに恩賞を与えるなど、新政権からの自立の動きを鮮明にした 12 。

ここに及び、後醍醐天皇はついに尊氏を朝廷の敵、すなわち「朝敵」と認定。武者所頭人である新田義貞に対し、尊氏追討の宣旨を下した 12 。かつて共に鎌倉幕府を倒した二人の英雄は、こうして、日本の歴史を二分する南北朝動乱の主役として、互いに刃を交える宿命を背負うことになったのである。

この過程で明らかになるのは、義貞が尊氏との覇権争いに敗れた構造的な要因である。義貞は「武者所頭人」という朝廷の官職に就き、後醍醐天皇の権威に依存する道を選んだ。それは彼にとって名誉なことであったが、同時に彼を「天皇(公家)側の人間」として武士社会から切り離す結果を招いた 48 。一方で尊氏は、武士たちの論理と利益を代弁する行動を取ることで、「武家の棟梁」としての地位を確立した。義貞が朝廷の役人として忠実であればあるほど、皮肉にも彼は武士全体の支持を失い、棟梁の座から遠ざかっていったのである。

第五章:南朝の将として ― 栄光から悲劇への転落

足利尊氏との対立が鮮明になって以降の新田義貞の生涯は、南朝の主力として戦い続けた、苦難と悲劇の連続であった。かつての栄光は影を潜め、度重なる敗戦と肉親の死を乗り越えながらも、彼は最後まで後醍醐天皇への忠義を貫き、その命を燃やし尽くした。

第一節:箱根・竹ノ下の敗戦と湊川の訣別

建武2年(1335年)、尊氏追討の大将軍として東海道を下った義貞は、当初は駿河国手越河原で足利直義(尊氏の弟)の軍を破るなど優勢に戦を進めた 47 。しかし、伊豆国府での油断や、箱根・竹ノ下(現在の静岡県小山町)での決戦において、病から復帰した尊氏自身の出馬と、大友貞載ら味方武将の寝返りにあって壊滅的な大敗を喫し、京都へと敗走した 12 。

一度は九州へ落ち延びた尊氏が、翌延元元年/建武3年(1336年)に大軍を率いて再び東上すると、義貞は楠木正成と共にこれを摂津国兵庫・湊川(現在の神戸市)で迎え撃った 51 。『太平記』は、決戦前夜に義貞と正成が酒を酌み交わし、互いの苦しい胸の内を語り合ったという感動的な逸話を伝えている。度重なる敗戦に自信を失いかける義貞を、正成がその功績を称えて励ますこの場面は、義貞の人間的な苦悩と、両将の深い絆を浮き彫りにしている 17 。

しかし、湊川の戦いは官軍の惨敗に終わる。足利軍の巧みな水陸両面作戦の前に、新田・楠木軍は分断され、楠木正成・正季兄弟は壮絶な討死を遂げた 53 。義貞もまた、決死の奮戦の末に戦場を離脱し、京都へ逃れるのがやっとであった。

第二節:北陸への道 ― 恒良・尊良両親王を奉じての再起にかける執念

湊川での敗戦後、京都も足利軍の手に落ち、後醍醐天皇は比叡山へ、そして後に吉野へと逃れて南朝を樹立した。一方、義貞は、後醍醐天皇が一時的に足利方と講和を結んだことに衝撃を受けつつも 17 、南朝方の勢力を再結集すべく、新たな戦いの場を求めた。彼は、後醍醐天皇の皇子である恒良(つねよし)・尊良(たかよし)両親王を奉じ、再起を期して北陸道の要衝、越前国(現在の福井県)へと落ち延びていった 38 。

第三節:金ヶ崎城の攻防 ― 嫡男・義顕の死と一族の犠牲

越前敦賀の金ヶ崎城を拠点とした義貞であったが、すぐに斯波高経率いる足利方の大軍に包囲され、兵糧攻めによる過酷な籠城戦を強いられた 58 。義貞自身は援軍を求めるため城を脱出したが、城内の兵士たちは食料が尽き、馬を食い、ついには人肉を食らうほどの地獄絵図であったと『太平記』は伝えている 60 。

延元2年/建武4年(1337年)3月、数ヶ月にわたる抵抗も虚しく、金ヶ崎城はついに落城。城の守りを任されていた義貞の嫡男・新田義顕と尊良親王は城に火を放って自害し、恒良親王も捕らえられ、後に毒殺された 38 。我が子と奉じてきた皇子を同時に失うという、義貞にとってこれ以上ない悲劇であった。

第四節:灯明寺畷の最期 ― 眉間に矢を受け、英雄死す

嫡男を失うという絶望的な状況にありながらも、義貞の闘志は尽きなかった。彼は杣山城を拠点にゲリラ戦を展開し、一時は金ヶ崎城を奪還するなど、不屈の執念で戦い続けた 60 。

しかし、その最期はあまりにも突然に訪れる。延元3年/暦応元年(1338年)閏7月2日、義貞は藤島城を攻める味方を支援するため、わずか50騎余りの手勢を率いて灯明寺畷(とうみょうじなわて、現在の福井市新田塚町)を通過中、足利方の細川・鹿草軍300騎と不意に遭遇した 38 。大将自らが少数の兵で前線に出るという油断があったのかもしれない。乱戦の中、義貞の乗っていた馬が矢を受けて倒れ、起き上がろうとしたところを、敵の放った矢がその眉間を正確に射抜いた。自らの死を悟った義貞は、敵に首を取られることを潔しとせず、その場で太刀を抜き、自らの首を掻き切って果てたという 16 。享年38歳前後であったと伝えられる 38 。

彼の遺骸は、陣中に付き従っていた時宗の僧たちによって発見され、手厚く葬られた 39 。鎌倉を滅ぼした英雄の、あまりにも呆気なく、そして壮絶な最期であった。彼の生涯は、与えられた使命を最後まで、たとえ勝ち目がなくとも遂行しようとする「忠臣」の軌跡であり、その悲劇は、彼の愚直なまでの実直さそのものに内包されていたと言えるだろう。

第六章:新田義貞の人物像と歴史的評価

新田義貞とは、いかなる人物であったのか。彼の生涯を俯瞰するとき、そこには英雄、凡将、忠臣、悲劇の主人公といった、様々な顔が浮かび上がる。その多面的な人物像は、軍記物語の記述、武将としての実績、そして後世の評価の変遷を通じて、より立体的に理解することができる。

第一節:軍記物語『太平記』が描く義貞像 ― 逸話と文学的脚色

後世における新田義貞のイメージを決定づけたのは、南北朝動乱を描いた軍記物語『太平記』である。この物語は、義貞の生涯を数々の劇的なエピソードで彩った。中でも、稲村ヶ崎で太刀を海に投じて奇跡を起こす場面は、彼の英雄性を象徴するものとして広く知られている 17 。

その一方で、『太平記』は義貞の人間的な弱さや欠点をも描き出すことを忘れない。例えば、尊氏が九州へ落ち延びた後、追撃の好機であったにもかかわらず、宮中で仕える美女・勾当内侍(こうとうのないし)への恋慕に心を奪われ、出陣が遅れたという逸話が有名である 17 。また、湊川の戦いの前夜に楠木正成に弱音を吐露する場面など 17 、英雄の仮面の下にある苦悩や葛藤を描くことで、人物像に深みを与えている。ただし、これらの逸話は物語を面白くするための文学的脚色を多く含んでおり、その史実性については慎重に判断する必要がある。

第二節:武将としての器量 ― 「凡将」説の検討と再評価

戦後の歴史学では、最終的に天下を取った足利尊氏との対比から、義貞を「凡将」と評価する声が根強い 4 。確かに、箱根・竹ノ下での戦略的敗北や、湊川の戦いでの敗走など、彼の指揮官としての失敗は少なくない。

しかし、彼を単なる凡将と断じるのは早計であろう。挙兵からわずか15日という短期間で、関東中の武士を糾合して大軍を組織し、難攻不落とされた鎌倉を陥落させた軍事的手腕は、並大抵のものではない 26 。また、分倍河原の戦いで見せた、敗走からの見事な逆転劇は、機を見るに敏な判断力と胆力があったことを示している 28 。

彼の武将としての限界は、純粋な戦術能力そのものよりも、むしろ武士全体の利害を調整し、広範な支持を取り付けるといった「政治力」や、時代の大きな流れを読み解く「大局観」にあったと見るべきかもしれない。彼は優れた「戦術家」ではあったが、尊氏のような老練な「戦略家」ではなかったのである。

第三節:信仰と人間性 ― 時宗との関わりから見える素顔

義貞の人間性を探る上で興味深いのが、彼と時宗(じしゅう)との深い関わりである。彼の故郷である上野国には時宗の有力な道場があり、その縁からか、彼の軍勢には常に「陣僧」と呼ばれる時宗の僧侶が付き従っていた 39 。彼の壮絶な最期が時宗の僧によって手厚く葬られたという事実は、両者の関係の深さを物語っている 39 。

「常に臨終と心得て、ただ念仏を唱えれば救われる」とする時宗の教えは、明日をも知れぬ戦場に生き、日々死と向き合っていた義貞のような武士の心性に、深く響いたことであろう 39 。この信仰が、度重なる敗戦と苦難の中でも決して折れることのなかった、彼の不屈の精神を支える一つの基盤となっていた可能性は高い。

また、後の天下人である徳川家康が、自らを新田氏の末裔(世良田氏の子孫)と称したことから、江戸時代を通じて義貞は徳川幕府によって手厚く祀られている 12 。これもまた、彼の歴史的評価を形成する上で重要な要素となった。

第四節:後世への影響と評価の変遷 ― 皇国史観から現代の研究まで

義貞の評価は、時代と共に大きく揺れ動いてきた。江戸時代には徳川家の祖として尊崇されたが、彼の名が最も輝いたのは明治時代以降である。南朝を正統とする皇国史観が国定の歴史観となると、義貞は後醍醐天皇に一身を捧げた「日本一の至誠の武将」 2 、「南朝の忠臣」として、楠木正成と並び称される最高の英雄へと祭り上げられた。明治15年(1882年)には、正一位という最高の神階が追贈されている 2 。

しかし、戦後になるとその評価は一変し、皇国史観への反動から「凡将」説が主流となった 4 。そして現代では、『太平記』が作り上げた英雄像やライバル像といった物語的イメージから距離を置き、彼を鎌倉末期から南北朝期という激動の時代に生きた一人の地方豪族のリーダーとして、その置かれた厳しい歴史的条件下での苦闘の実像に迫ろうとする、より実証的な研究が進められている 4 。

終章:歴史の奔流に消えた旗

新田義貞の生涯は、まさに時代の大きな転換点を体現したものであった。彼は、約150年続いた鎌倉幕府という旧時代の秩序を破壊する「革命家」としての役割を見事に果たした。しかし、その後に続く室町という新時代を自らの手で建設する「創造者」には、ついになることができなかった。

彼の人生は、源氏の嫡流という「血筋」や「家格」が絶対的な価値を持った前近代的な世界観と、武士たちの現実的な支持、すなわち「実力」と「人望」が新たな秩序を形成していく時代の価値観とが、激しく衝突する様を象徴している。彼は最後まで前者の価値観に殉じ、後者の価値観を体現した足利尊氏との覇権争いに敗れ去った。

義貞は、楠木正成のような奇抜な軍略の天才でも、足利尊氏のような政治的調略に長けた為政者でもなかった。彼の本質は、一度信じた主君への忠義を、いかなる逆境にあっても貫き通す、不器用なまでの実直さと不屈の精神にあった。その「義」に殉じる生き様こそが、彼の悲劇の根源であり、同時に、時代を超えて今なお多くの人々を惹きつけてやまない魅力の源泉でもある。

彼が掲げた「大中黒」の旗は、灯明寺畷の露と消えた。しかし、その志は弟の脇屋義助に、そして息子の新田義興へと受け継がれ、彼らもまた南朝方として各地を転戦し、悲壮な最期を遂げていく 67 。新田義貞の物語は、一個人の悲劇に留まらず、歴史の奔流の中に飲み込まれていった新田一族全体の、壮大にして哀切な叙事詩なのである。

引用文献

- 新田義貞って何をした人? - WAM ブログ https://www.k-wam.jp/blogs/2024/11/post137374/

- 新田義貞と刀/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7426/

- 新田義貞の評価|夢酔藤山 - note https://note.com/gifted_macaw324/n/na0c5e92c5203

- 【呉座勇一の日本史講義】『逃げ上手の若君』アニメ化決定記念第5弾:新田義貞の実像 https://www.youtube.com/watch?v=rGivoa5Aw4g

- 新田義貞は足利尊氏のライバルだけど、じつは「足利一門」だったんです|北条高時 - note https://note.com/takatoki_hojo/n/n1854698dc6a5

- 新田義貞公とは | 藤島神社 公式ページ https://nitta.or.jp/nittayosisada/

- 新田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 新田氏(にったうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E7%94%B0%E6%B0%8F-109887

- 新田と足利将軍家とその一門の家系図 - 大戦組 https://taisengumi.jp/posts/184520

- 源頼朝と新田義重 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_1shou/k1shou_2/k1shou_2min.html

- 新田義貞は名将か、凡将か。評価がわかれる男の生涯とは? | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4066

- 新田氏と足利氏 http://www9.wind.ne.jp/fujin/rekisi/nanboku/nittatoasikaga.htm

- 新田義貞の人生と最期を分かりやすく解説【足利尊氏/楠木正成/後醍醐天皇/鎌倉幕府滅亡/室町幕府の成立/南北朝分裂】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=8KjxLmQ7-4E

- 日本史上最悪だった男~足利尊氏 – Guidoor Media | ガイドアメディア https://www.guidoor.jp/media/baddestman-ashikagatakauji/

- 【新田一族の動向】 - ADEAC https://adeac.jp/minato-city/text-list/d110010/ht001650

- 新田義貞|歴史人物いちらん|社会の部屋 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/~gakusyuu/rekisizinbutu/nittayosisada.htm

- 「新田義貞」鎌倉幕府を滅ぼし、南北朝時代を開く足利尊氏の宿敵 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1273

- まんが太田の歴史・新田義貞の活躍 - 太田市ホームページ(文化財課) https://www.city.ota.gunma.jp/page/4179.html

- 新田義貞 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%94%B0%E7%BE%A9%E8%B2%9E

- 新田義貞挙兵への足どり - 子孫が語る鎌倉北條氏の真実 - FC2 http://rashimban2.blog.fc2.com/blog-entry-263.html

- 鎌倉の歴史ー新田義貞の鎌倉攻め 鎌倉幕府滅亡 /鎌倉ぶらぶら https://www.kamakura-burabura.com/rekisinittayosisadakamakurazeme.htm

- 新田義貞の鎌倉攻め~鎌倉炎上!幕府滅亡 https://www.yoritomo-japan.com/ikusa/bakufu-metubo-yosisada.html

- 分倍河原古戦場(府中市)~新田義貞の鎌倉攻め~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/futyu/bubaigawara.html

- 【二 分倍河原の合戦】 - ADEAC https://adeac.jp/akishima-arch/text-list/d400030/ht060080

- 分倍河原の戦い古戦場:東京都/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/bubaigawara/

- 鎌倉の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%8C%E5%80%89%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 鎌倉の歴史ー新田義貞の鎌倉攻め /鎌倉ぶらぶら https://www.kamakura-burabura.com/rekisisansakukamakurakoubou.htm

- 分倍河原の戦い (鎌倉時代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%80%8D%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(%E9%8E%8C%E5%80%89%E6%99%82%E4%BB%A3)

- 分倍河原古戦場碑 - 府中観光協会 http://www.kankou-fuchu.com/?p=we-page-entry&spot=40307

- 稲村ケ崎(3)新田義貞の鎌倉攻め https://kamaeno.com/2020/04/10/%E7%A8%B2%E6%9D%91%E3%82%B1%E5%B4%8E%EF%BC%88%EF%BC%93%EF%BC%89%E6%96%B0%E7%94%B0%E7%BE%A9%E8%B2%9E%E3%81%AE%E9%8E%8C%E5%80%89%E6%94%BB%E3%82%81/

- 新田義貞と稲村ヶ崎…投げ入れし剣の光あらわれて千尋の海もくがとなりぬる https://hojo-shikken.com/entry/2013/10/12/093000

- 新田義貞が稲村ケ崎に刀を投げたところ、海の水がひいたという ... https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000150410&page=ref_view

- 梅松論インデックス http://muromachi.movie.coocan.jp/baisyouron/

- 30年日本史00797【鎌倉末期】稲村ヶ崎の奇跡|じゃむむ - note https://note.com/jamm_/n/n1de4a62a2662

- 新田義貞の鎌倉ぜめ http://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/kyouken/kamakura/0506kamakura/kamakuraFrs/inamuragasaki1/index.html

- 太平記22 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/tetuya/REKISI/taiheiki/taiheiki22.html

- 鎌倉もののふ風土記-鎌倉合戦(元弘の乱) - いざ鎌倉 https://izakamakura.jp/?page_id=2893

- 新田義貞について - 群馬県太田市 上州 新田太鼓保存会 http://nittadaiko.com/yoshisada/

- 新田義貞公とは http://shonenji.net/nitta/

- 新田義貞・埼玉入間市・下藤沢・飛竜(ひろう)神社・熊野神社・馬坂 : fueブログ - ライブドアブログ http://blog.livedoor.jp/shakuhachi_fue/archives/18101483.html

- 武者所(ムシャドコロ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A6%E8%80%85%E6%89%80-140466

- 建武の新政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E6%AD%A6%E3%81%AE%E6%96%B0%E6%94%BF

- 打倒鎌倉の名将か、はたまた~ 新田義貞 その1 |わたしの歴史人物探訪 https://www.osaka-doukiren.jp/series/series02/8222

- 新田義貞の挙兵 - BIGLOBE http://www2u.biglobe.ne.jp/~itou/yosisada.htm

- 室町時代 - Japanese History Digest 公式サイト https://www.japanesehistorydigest.com/ja/history/09.php

- 建武の新政 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kemmu-no-shinsei/

- 箱根・竹ノ下の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%B1%E6%A0%B9%E3%83%BB%E7%AB%B9%E3%83%8E%E4%B8%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 足利と新田をさらに考える|みやもと - note https://note.com/mymt_aggw2208/n/n7ed350c11aab

- 竹の下の戦い(たけのしたのたたかい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%AB%B9%E3%81%AE%E4%B8%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84-1558825

- 竹ノ下の戦い(足利尊氏 VS 新田義貞)ーエピソード高校日本史(77-3) http://chushingura.biz/p_nihonsi/episodo/051_100/epi077_03.htm

- 【楠木正成の戦死】 - ADEAC https://adeac.jp/tondabayashi-city/text-list/d000020/ht000051

- 湊川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%8A%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 南北朝時代の名将・楠木正成が建武3年5月25日、「湊川の戦い」で討死 https://blog.canpan.info/funenokagakukan/archive/305

- 日本史上屈指の忠臣として名高い楠木正成はなぜ戦いに敗れ去ったのか?~英雄に学ぶ「失敗」と「教訓」 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/14196

- 湊川の戦い/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/8993/

- 講和交渉によって生じた空白の時間を利用して地方に下向したのは恒良・義貞ばかりではなかった。皇子尊澄法親王は北畠親房とともに伊勢に - 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-2-01-01-04-02.htm

- 戦いの時代がつづきます。 新田義貞の挙兵と里見氏 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/1shou/1shou_4/1shou_4.html

- 金ケ崎城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/hokuriku/kanegasaki.j/kanegasaki.j.html

- 新田塚に眠る悲運の勇将、新田義貞 - ふくい歴史王 http://rekishi.dogaclip.com/rekishioh/2015/07/post-cc66.html

- 南北朝争乱 - 敦賀の歴史 http://historia.justhpbs.jp/hokuriku.html

- 新田義貞は杣山城で金ケ崎落城の知らせを受けた。しかし - 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-2-01-01-05-01.htm

- 新田義貞|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1162

- 新田義貞 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/nitta-yoshisada/

- 燈明寺畷新田義貞戦歿伝説地(新田塚)|おすすめの観光スポット - 福井 https://www.fuku-e.com/spot/detail_5299.html

- 太平記34 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/tetuya/REKISI/taiheiki/taiheiki34.html

- 新田義貞公を偲ぶー福井散策 - 和服リフォーム https://midori3.jp/fukui_sansaku_nittayosisada_sinobu.html

- 武士道の原点となった男・新田義貞 - 青春と読書 https://seidoku.shueisha.co.jp/1511/try01_abe.html

- 脇屋義助 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%87%E5%B1%8B%E7%BE%A9%E5%8A%A9

- 脇屋義助 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/tetuya/REKISI/taiheiki/jiten/wa.html