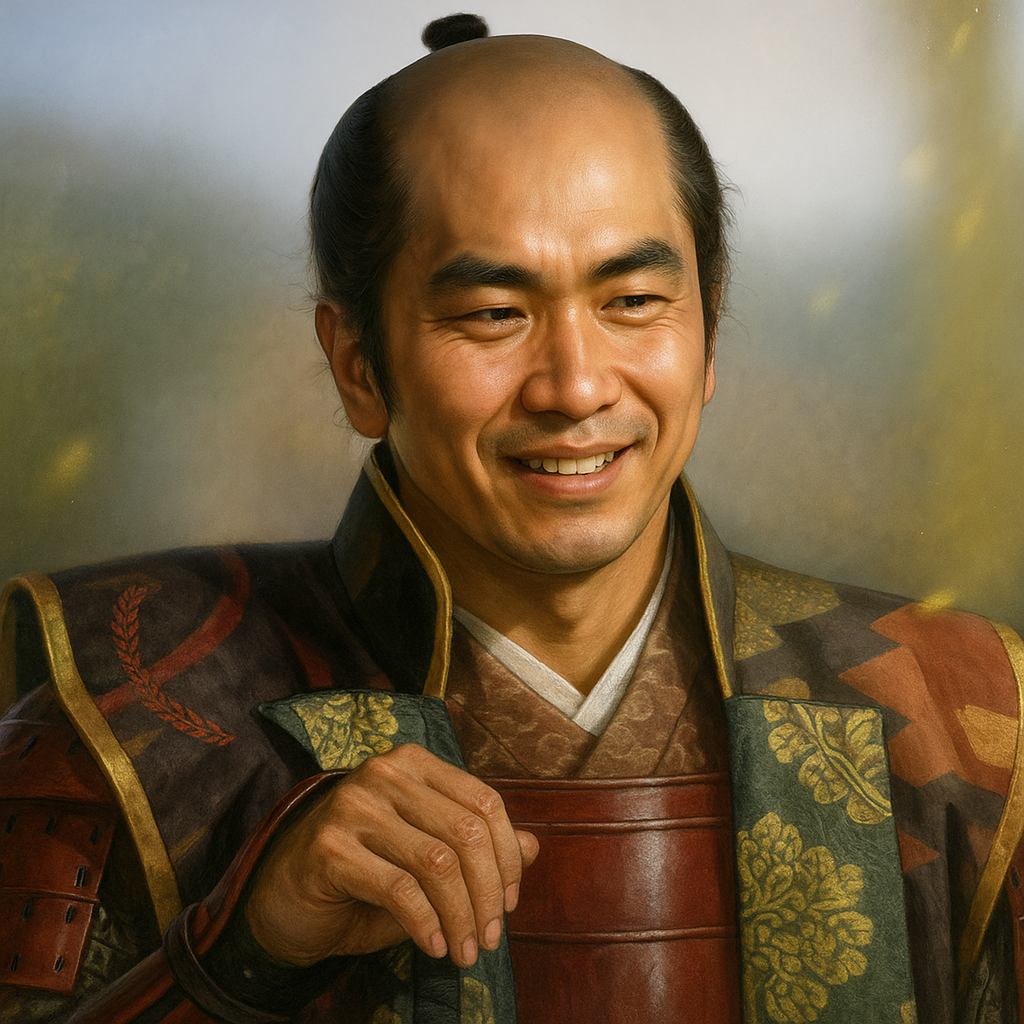

上井覚兼

上井覚兼は島津氏の重臣。武将として活躍し、家老として政務も担当。特に『上井覚兼日記』は戦国時代の貴重な史料で、彼の信仰生活や文化活動も詳細に記されている。

上井覚兼:戦国期島津氏を支えた武将の実像とその日記の価値

1. 序論

本報告書は、戦国時代の島津氏の重臣、上井覚兼(うわい かくけん、天文14年(1545年) – 天正17年(1589年))の生涯、業績、そして彼が残した『上井覚兼日記』の歴史的価値について、現存する資料に基づき詳細かつ多角的に分析し、その実像に迫ることを目的とする。覚兼は、島津氏の九州統一戦において武将として活躍する一方、家老として政務にも深く関与し、さらに文化人としての一面も持つ複雑な人物であった。彼の生涯と記録を丹念に追うことは、戦国時代の武士のあり方や当時の社会状況を具体的に把握する上で極めて重要である。

上井覚兼の活動は、島津氏の興隆期から豊臣政権による九州平定という激動の時代と重なっている。そのため、彼の視点を通してこの時代の九州、特に島津氏の政治・軍事情勢を具体的に辿ることができる 1 。とりわけ彼が残した『上井覚兼日記』は、戦国大名の意思決定過程や武家の日常生活、信仰、文化を知る上で比類なき価値を持つ一級史料として高く評価されている 2 。本報告書では、これらの点を踏まえ、上井覚兼という人物の多面的な実像と、彼が生きた時代の特質を明らかにしていく。

2. 上井覚兼の生涯

2.1. 出自と島津氏への出仕

上井覚兼は、天文14年(1545年)2月11日、大隅国上井(現在の鹿児島県霧島市国分上井)の領主であった上井薫兼(しげかね)の子として生を受けた 1 。上井氏は信濃国の名門である諏訪社の神官の家系とされ、本姓を大神(おおみわ)、諏訪氏を称していたが、覚兼の祖父・為秋の代に本拠地であった上井の地名を取って姓を改めたと伝わる 5 。覚兼が誕生して間もない天文17年(1548年)頃、父・薫兼の決断により上井氏は島津貴久に服属した 5 。その後、薫兼は薩摩国永吉郷(現在の日置市吹上町永吉)の地頭に任じられ、一家は同地へ移住する。覚兼もこの永吉の地で成長し、地元の寺院であった文解山(もどきやま)で学問を修めたとされる 1 。通称は神五郎、後に神左衛門と称した 1 。

元服(永禄2年(1559年)前後と推定される)を果たすと、覚兼は島津貴久に本格的に出仕するようになる 1 。上井氏は島津家にとって譜代の家臣ではなかったが、父・薫兼の代からの忠勤と、何よりも覚兼自身の傑出した能力によって、島津家中で急速にその地位を確立していくことになる。この事実は、戦国時代特有の実力主義、すなわち家柄や出自よりも個人の才覚が重視される傾向の一端を示すものと言えよう。

2.2. 島津義久の側近としての台頭と家老職就任

覚兼の武将としてのキャリアは、永禄4年(1561年)、17歳の時に始まる。この年、大隅・薩摩国境に位置し、肝付兼続が守る廻城(めぐりじょう)攻めで初陣を飾った 1 。この廻城攻防戦は、島津貴久の実弟である島津忠将が討死するほどの熾烈な戦いであったと記録されており 1 、若き覚兼にとって戦の厳しさを肌で感じる経験となったであろう。

初陣以降も、覚兼は大隅や日向の各地で行われた平定戦に数多く従軍し、着実に軍功を重ねていった 1 。その武勇と実務能力が島津義久に高く評価され、天正元年(1573年)、29歳の若さで義久の奏者(御使役)に抜擢され、島津氏の本拠地である鹿児島に居住することとなった 1 。奏者とは、主君の側近くにあって命令の伝達や諸事の取次を行う重要な役職であり、この人事は義久の覚兼に対する深い信任を物語っている。

そして天正4年(1576年)9月3日、覚兼は32歳という若さで島津家の家老職に任命され、伊勢守を称するようになった 2 。これにより、覚兼は名実ともに島津家の政務および軍事における中枢を担う存在となったのである。若くして数々の激戦を経験し、武将としての評価を高めたことに加え、奏者として主君の側で政治的手腕も磨いたことが、この異例の昇進に繋がったと考えられる。戦国武将の典型的な立身出世の道筋を辿りつつも、その昇進の速さと若さは特筆に値する。

2.3. 主要な合戦における役割と武功

家老職に就任して以降も、上井覚兼は島津氏の主要な合戦の多くに参陣し、武将として目覚ましい活躍を見せた。天正4年(1576年)8月には、主君・島津義久が自ら3万の兵を率いて出陣した、伊東氏に奪われていた日向高原城の奪還戦に従軍し、その成功に貢献した 1 。

天正6年(1578年)には、かつて廻城攻防戦で討死した島津忠将の子・島津以久の副将として日向の石ノ城攻めに参加した。同年には、九州の勢力図を大きく塗り替えることになった日向高城川の戦い(耳川の戦い)にも参戦し、宿敵であった大友氏の軍勢を打ち破る上で重要な役割を果たした 1 。

島津氏の勢力がさらに拡大し、肥前・肥後方面へと進出する中でも覚兼の武功は続く。天正12年(1584年)に島津氏が龍造寺氏を破った沖田畷の戦いの後には、重臣の伊集院忠棟と共に島原半島へ侵攻し、龍造寺方の残存勢力を掃討する作戦に従事した 8 。彼の日記の現代語訳の紹介文には、この沖田畷の戦い後の龍造寺隆信の首実検や、その後の肥後平定に関する生々しい記述が含まれていることが示唆されている 9 。

しかし、覚兼の軍歴の中で特筆すべきは、天正14年(1586年)の筑前岩屋城攻めであろう。豊臣秀吉による九州平定軍の南下を目前にし、島津軍は九州最後の抵抗勢力の一つである高橋紹運が守る岩屋城を攻撃した。この戦いで覚兼は島津家久らと共に遅参したものの、到着後は総攻撃に参加した。高橋紹運の寡兵ながらも決死の奮戦により、島津軍も多数の死傷者を出す激戦となったが、その中で覚兼も敵の投石や銃撃によって顔面を負傷するという重傷を負っている 1 。この事実は、彼が困難な戦局においても常に前線に立って兵を指揮する勇猛果敢な武将であったことを物語っている。

2.4. 日向宮崎城主としての統治と島津家久の補佐

天正8年(1580年)、上井覚兼は日向国の宮崎城主に任じられ、同時に宮崎地頭にも任命された。この時、宮崎城近郊の「海江田」八十町(約80ヘクタール)の知行地も与えられ、長年暮らした永吉から宮崎へと移り住んだ 2 。これにより、覚兼は日向国における島津氏の支配拠点の責任者という重責を担うことになった。

宮崎においては、島津義久の末弟であり、当時日向方面の守護代として同地の統治を任されていた島津家久を補佐する役割も担った 1 。家久は島津四兄弟の中でも特に武勇に優れ、後の豊臣秀吉との戦いにおいても強硬な姿勢を崩さなかった人物であり、覚兼もまた家久と同様に対豊臣強硬派であったとされ、両者は軍事・政治両面で緊密に連携していたと考えられる 1 。

宮崎城主としての覚兼は、単に軍事的な拠点管理に留まらず、地域の統治にも深く関与していた。彼が城主であった時期の宮崎城は、綿密な設計に基づいた南九州を代表する戦国期の拠点城郭であり、城内には覚兼の居館をはじめ、主殿、会所的な空間、庭園、さらには茶室まで備えられていたことが記録からうかがえる 10 。また、覚兼自身の篤い信仰心に基づく頻繁な寺社参詣は、宮崎の城下町の形成にも影響を与えた可能性が指摘されている。具体的には、彼の信仰の拠点となった寺社群が城下に対して分散的に配置される傾向が見られ、これが畿内や東海地方に見られるような求心力の高い城下町とは異なる、いわゆる「分散型」の城下町構造の一因となったとする研究もある 10 。これは、戦国領主の個人的な資質や行動が、都市の空間構造というマクロな現象にまで影響を及ぼし得たことを示す興味深い事例と言えよう。宮崎城主としての覚兼は、軍事指揮官、行政官、そして地域文化のパトロンという複合的な役割を担っていたのである。

2.5. 豊臣政権との関わり、降伏と晩年

天正14年(1586年)、九州統一を目前にしていた島津氏の前に、天下統一を進める豊臣秀吉が立ちはだかった。秀吉は九州への本格的な軍事介入を開始し、島津家内部ではこの未曾有の強敵にどう対応するかを巡って意見が対立した。当主である島津義久は、豊臣政権との全面的な武力衝突は島津家の存亡に関わるとして、慎重な姿勢を示し、できうる限り直接対決を避けたいと考えていた。これに対し、義久の弟である島津義弘や島津家久、そして上井覚兼らは、豊臣との対決も辞さない強硬な態度を主張した 1 。このため、覚兼は家久と共に義久の不興を買い、一時的に関係が冷却化したとも伝えられている 1 。この島津家内部の路線対立は、巨大な中央集権化の波に直面した地方勢力が、どのように自らの進路を模索したかを示す縮図と言える。覚兼が強硬派に与したことは、彼の武人としての気質や、九州における島津氏の覇権確立への強い意志を反映していたものと考えられる。

最終的に、島津氏は豊臣軍との決戦に踏み切る。天正15年(1587年)、覚兼は家久らと共に義久の承認のもと豊後国へ攻め込んだが、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が率いる圧倒的な大軍の前に島津軍は各地で敗北を喫した。覚兼も家久と共に秀長軍に降伏することとなった 1 。

豊臣政権への降伏後、覚兼は薩摩の伊集院(現在の鹿児島県日置市伊集院町)にて出家し、一超宗拙(いっちょうそうせつ)と号して隠棲生活に入った 1 。伊集院の地頭職に任じられたとの記録もある 11 。しかし、それから程なくして、天正17年(1589年)6月12日、覚兼は病のためこの世を去った。享年45歳という若さであった 1 。彼の死は、戦国時代の終焉と新たな時代の到来という大きな歴史の転換点に翻弄された一人の武将の生涯を象徴しているかのようである。

なお、覚兼の死後、彼の子である経兼の代からは、上井氏が元々名乗っていた祖父以前の姓である「諏訪氏」を再び称するようになったと伝えられている 11 。この改姓の背景には、豊臣政権下における島津家の再編や、覚兼の系統が島津本家との関係性において何らかの変化を経験したこと、あるいは自らのルーツである諏訪氏への回帰意識などが考えられるが、詳細は明らかではない。

表1: 上井覚兼 略年表

|

年代(和暦) |

年齢 |

主要な出来事 |

典拠 |

|

天文14年(1545年) |

1歳 |

2月11日、大隅国上井にて誕生 |

1 |

|

天文17年(1548年)頃 |

4歳頃 |

父・薫兼、島津貴久に服属 |

5 |

|

永禄2年(1559年)頃 |

15歳頃 |

元服、島津貴久に出仕 |

1 |

|

永禄4年(1561年) |

17歳 |

大隅・廻城攻めで初陣 |

1 |

|

天正元年(1573年) |

29歳 |

島津義久の奏者となる |

1 |

|

天正4年(1576年) |

32歳 |

9月3日、家老職に就任、伊勢守と称す。8月、日向高原城攻めに従軍 |

1 |

|

天正6年(1578年) |

34歳 |

日向石ノ城攻め、日向高城川の戦い(耳川の戦い)に参戦 |

1 |

|

天正8年(1580年) |

36歳 |

日向宮崎城主、宮崎地頭となる |

1 |

|

天正12年(1584年) |

40歳 |

沖田畷の戦い後、島原半島へ侵攻。10月、有馬晴信より南蛮犬を贈られる |

8 |

|

天正14年(1586年) |

42歳 |

筑前岩屋城攻めに参加し負傷。島津家内部で対豊臣方針を巡り義久と対立 |

1 |

|

天正15年(1587年) |

43歳 |

豊後侵攻に参加するも敗北、豊臣秀長に降伏。出家し一超宗拙と号す |

1 |

|

天正17年(1589年) |

45歳 |

6月12日、薩摩伊集院にて病没 |

1 |

この略年表は、上井覚兼の生涯における主要な出来事を時系列に整理したものである。彼のキャリアの変遷と、彼が生きた時代の激動を視覚的に捉える一助となるであろう。

3. 『上井覚兼日記』:戦国時代を映す貴重な記録

上井覚兼の名を後世に不朽のものとした最大の要因は、彼が遺した詳細な日記、『上井覚兼日記』の存在である。この日記は、戦国時代の九州南部、特に島津氏の動向を理解する上で欠かすことのできない第一級史料として、今日極めて高く評価されている。

3.1. 日記の概要、構成、史料的価値

『上井覚兼日記』は、一般に「うわいかくけんにっき」と読まれ、別名として『伊勢守日記』あるいは『上井覚兼日帳』とも称される 2 。この日記の原本は、かつて島津家に所蔵されていたもので、現在は27冊が東京大学史料編纂所に架蔵されている 2 。

筆者は言うまでもなく上井覚兼本人であり、彼自身の自筆によるものである 2 。日記がカバーする期間は、天正2年(1574年)8月から始まり、天正14年(1586年)10月までのおよそ12年間に及ぶが、途中数年間にわたる欠落部分も存在する 5 。日記の体裁は、和紙を綴じた袋綴装の冊子本であり、表紙は後世に補われたものである。本文は楮紙(こうぞがみ)を用い、通常、半葉(1ページ)あたり9行前後の文字数で記述されている 2 。

日記の内容は、覚兼の役職や活動拠点に応じて、大きく以下の二つの時期に区分することができる 2 。

- 鹿児島奏者時期 : 天正2年(1574年)8月から天正4年(1576年)9月までの約2年間。この時期、覚兼は島津義久の奏者として鹿児島に在住しており、日記には薩摩・大隅両国内で発生した相論(領地争いや訴訟)の処理など、奏者としての職務に関する記事が中心的に記されている。

- 島津氏老中兼宮崎地頭時期 : 天正10年(1582年)11月から天正14年(1586年)10月までの約4年間。この時期、覚兼は島津家の家老であると同時に日向国宮崎の地頭(城主)を務めており、日記には宮崎における日常生活に関する記述が多く見られるようになる。老中としての公務に関する記事は、「出仕如常」といった形で区別して記されている。

この『上井覚兼日記』の史料的価値は極めて高い。戦国大名である島津氏の政権内部における意思決定の過程や、当時の政治・軍事制度、さらには九州各地の諸大名の動向を具体的に知ることができる 1 。それだけでなく、合戦の様子、武家の日常生活、芸能や信仰生活、地域の習俗といった、従来の公的な記録からはうかがい知ることの難しい情報が豊富に含まれており 2 、武人自身の手によるこれほど大部で詳細な日記は他に類例が少なく、稀有な存在と言える 2 。

また、日記の附録として伝えられる『伊勢守心得書』は、覚兼が武人としてのあるべき姿や心得を自叙伝風に記したものであり、彼の人間性や思想を知る上で貴重である。さらに『天正四年正月中御規式之日帳』は、日記本体の欠落部分を補うとともに、当時の島津家における正月の儀式の詳細を伝えており、これもまた重要な史料とされている 2 。

『上井覚兼日記』は、単なる戦記や編纂物とは異なり、一人の武将の眼を通して日々の出来事、時にはその感情の起伏、そして社会の細部に至るまでが克明に記録されている点に最大の価値がある。特に、島津氏という一地方勢力の内部情報や、九州という限定された地域における戦国末期の具体的な様相を、当事者の視点から伝える史料として、中央中心の歴史観では見過ごされがちな歴史の側面を明らかにする上で不可欠な存在である。

3.2. 日記から読み解く島津氏の戦略と九州の情勢

『上井覚兼日記』は、戦国末期の九州における島津氏の戦略や、当時の複雑な政治情勢を「内部者の視点」から明らかにする貴重な情報源である。日記には、島津氏の政権中枢における意思決定の過程が垣間見える記述が散見され 5 、例えば、豊臣秀吉の九州侵攻を前にした際の島津家内部における方針対立の様子なども、日記の記述から窺い知ることができる 1 。

九州統一を目指した島津氏の戦いの実相も、日記を通して具体的に浮かび上がってくる。天正12年(1584年)の沖田畷の戦いにおける龍造寺隆信の首実検の様子や、その後の肥後平定に向けた軍事行動、さらには周辺の諸勢力との間で行われた外交交渉など、九州統一戦の具体的な様相が克明に綴られていることが、現代語訳の紹介などからうかがえる 9 。

特に注目されるのは、中央政権である豊臣氏に対する島津氏の姿勢である。天正14年(1586年)正月23日の条には、豊臣政権が九州の「国郡境目」(国境紛争)の調停者として介入しようとした際に、島津氏が「羽柴事ハ、寔々無由来仁と世上沙汰候、當家之事者、頼朝已来無愀變御家之事候」(羽柴秀吉のことは、まことに由来の知れない人物だと世間では噂している。当家(島津家)のことは、源頼朝公以来、変わることのない由緒ある家柄である)と述べ、その介入を拒否したという記録がある 2 。この記述は、鎌倉以来の名門としての島津氏の強い自負と、新興勢力である豊臣政権に対する警戒心や反発を如実に示しており、当時の両者の緊張関係を理解する上で極めて重要である。

さらに、日記には有馬晴信からの南蛮犬の贈呈といった逸話 11 や、他の大名や国人衆との書状のやり取り、使者の往来など、当時の島津氏を取り巻く外交関係を知る手がかりとなる記述も豊富に含まれている 13 。これらの情報は、公式な記録には残りにくい、より生々しい外交交渉の裏側や、当事者たちが抱いていた相互認識などを明らかにする可能性を秘めており、歴史の多層的な理解を深める上で貢献するところが大きい。

3.3. 日記に見る戦国武士の日常生活、信仰、文化活動

『上井覚兼日記』の大きな魅力の一つは、戦国武将の勇ましい姿だけでなく、彼らの日常生活や精神世界にまで光を当てている点である。日記には、当時の城主クラスの武士がどのような生活を送っていたのか、その一端が詳細に記録されている。例えば、頻繁に開かれる会合の様子や、時には二日酔いに苦しむ姿、城の普請(建築・修繕工事)に関する記述など、公務から私的なエピソードまで多岐にわたる 5 。

特に注目されるのは、覚兼の篤い信仰生活である。日記によれば、彼は計画的かつ継続的に数多くの神仏を信仰し、日常生活の中で極めて多くの時間を信仰行為に捧げていた 10 。具体的には、毎月1日と15日には読経や看経(おそらく法華経)を行い、毎月3日には宮崎城内にあった毘沙門堂へ参詣することを常としており、これは出陣中であってもほとんど欠かさなかったという 10 。その他にも、毎月8日と12日には病気平癒に功徳があるとされる薬師如来への参詣、18日には観音菩薩への祈念、24日には地蔵菩薩への祈念、25日には天神への祈念とそれに合わせた連歌会、28日には荒神への祈念といったように、月ごとに定例の信仰行事を行っていた 10 。さらに、宮崎城周辺の西方院、満願寺、御崎観音など、多数の寺社へも頻繁に足を運んでおり、その参詣回数は驚くほど多い 10 。

文化活動もまた、覚兼の生活において重要な位置を占めていた。彼は茶の湯、連歌、和歌など、当時の武士の嗜みとされた諸芸に深く通じていたことが日記からうかがえる 2 。特に茶の湯に関しては、天正10年(1582年)以降、日記に頻繁に登場するようになり、彼の日常生活に深く溶け込んでいた様子がわかる 15 。宇治の茶人が島津義久へ茶を献上した際には、覚兼自身も同席し、自慢の茶道具を披露したといった記録もあり 16 、京の都との文化的交流や茶道具の蒐集にも熱心であったことが推察される。

これらの記述は、戦国武将が単に戦いに明け暮れる存在であったのではなく、信仰や文化活動を通じて精神的な充足を求め、また地域社会や中央の文化とも密接に繋がっていた実態を明らかにする。特に覚兼の信仰の篤さは、常に死と隣り合わせの過酷な日常を送っていた武士たちの精神構造を理解する上で重要な手がかりとなる。また、茶の湯などの文化的活動の受容は、当時の武家社会における文化の伝播と浸透の様相を示す好例と言えよう。

3.4. 『上井覚兼日記』の現代語訳とその意義

『上井覚兼日記』は、その史料的価値の高さにもかかわらず、自筆の崩し字で書かれた難解な古記録であるため、専門の研究者以外が直接内容に触れることは長らく困難であった。しかし近年、南九州中世史を専門とする研究者、新名一仁氏によって精力的に現代語訳が進められ、ヒムカ出版から複数巻にわたって刊行されている 5 。

この現代語訳の出版は、歴史研究の進展と歴史知識の普及という両面において、極めて大きな意義を持つ。読者からは、現代語訳によって「とても読みやすくなっている」「戦国時代の緊迫した空気だけでなく、武将と言えど、日常というのは誰にでもあるのだと改めて感じる。そういった日々の描写もよくわかる」といった声が寄せられており、高く評価されている 17 。また、各月ごとに詳細な解説が付されている点も、読者の理解を助ける上で有効であると指摘されている 17 。

従来、専門家による研究が中心であった難解な一次史料が、質の高い現代語訳を通じて広く一般の読者にもアクセス可能になったことの意義は計り知れない 17 。これにより、戦国時代に対する理解がより深まり、歴史への関心の裾野が広がる効果が期待される。読者のレビューからは、日記を通して当時の武士の生活や人物像がより身近に感じられるようになったことがうかがえ、これは歴史教育や地域史研究の活性化にも繋がる可能性を秘めている。一次史料の持つ情報量と迫真性を、現代の言葉で追体験できるようになったことは、歴史学の成果を社会に還元する上で重要な一歩と言えるだろう。

4. 上井覚兼の人物像と多面性

『上井覚兼日記』をはじめとする諸資料から、上井覚兼は単なる一武将に留まらない、多面的な資質を備えた人物であったことが浮かび上がってくる。

4.1. 武将および政務家としての評価

上井覚兼は、まずもって「優れた武将」として評価されるべき人物である 1 。永禄4年(1561年)の廻城攻めでの初陣以来、島津氏が関わった数々の主要な合戦にその身を投じ、着実に軍功を重ねていった 1 。特に天正14年(1586年)の筑前岩屋城攻めでは、顔面に銃弾を受けるという重傷を負いながらも戦い抜いたと記録されており 1 、その勇猛果敢さは疑うべくもない。

しかし、覚兼の能力は武勇だけに留まらなかった。主君である島津義久は、彼の政務処理能力や判断力を高く評価し、奏者として側近に登用し、さらには32歳という若さで家老職に抜擢した 1 。家老として島津本家の枢機に参画する一方で、天正8年(1580年)からは日向国宮崎の地頭(城主)として、現地の統治にもその手腕を発揮した 1 。

彼自身が残した『上井覚兼日記』は、覚兼が単一の役割に留まらない、複合的な活動を行っていたことを如実に示している。ある研究者は、日記の内容から覚兼の活動を、①島津政権中枢における意思決定者、②兵を率いて前線で戦う有力な武将、③地頭として領地の統治を行う行政官、そして④高い教養を備えた一流の文化人、という四つの視点から捉えることができると指摘している 5 。戦国時代においては、単に戦闘に強いだけでは大名の重臣として重用されることは難しく、領国経営、外交交渉、家臣団の統制といった総合的な能力が求められた。覚兼は、まさにこれらの要求に応えうる、武勇と知略、そして実務能力を兼ね備えた、戦国時代における理想的な家臣像に近い人物であったと言えるだろう。

4.2. 信仰生活の実態とその背景

上井覚兼の人物像を語る上で欠かせないのが、その篤い信仰心である。『上井覚兼日記』には、彼がきわめて多くの時間を信仰行為に捧げていたことが詳細に記録されている 10 。その信仰は、単なる気まぐれや形式的なものではなく、計画的かつ継続的に、多種多様な神仏に対して向けられていた 10 。

日記から判明する具体的な信仰活動は以下の通りである 10 。

- 毎月1日と15日:読経・看経(経典を読むこと。内容は法華経であったと推測されている)

- 毎月3日:宮崎城内にあった毘沙門堂への参詣(戦の神である毘沙門天への信仰は特に篤く、出陣中であってもほとんど欠かさなかった)

- 毎月8日と12日:薬師如来への参詣(病気平癒の功徳があるとされる)

- 毎月18日:観音菩薩への祈念

- 毎月24日:地蔵菩薩への祈念

- 毎月25日:天神(菅原道真)への祈念と、それに合わせた連歌会

- 毎月28日:荒神への祈念

これらに加え、折生迫(おりうざこ)の御崎観音の僧侶を宮崎城に招いて仏教の講義を受けたり、宮崎城周辺に点在する数多くの寺社へも頻繁に参詣していた。記録によれば、西方院へは47回、満願寺へは43回、御崎観音へは37回など、その参詣回数は驚くほど多い 10 。これらの寺社の多くは、覚兼の父・薫兼がかつて居城としていた紫波州崎城(しわすざきじょう)の周辺にも集中しており、父祖代々からの信仰を受け継いでいた可能性も示唆される。

覚兼は、これらの寺社の僧侶や神官たちと日常的かつ人格的な信頼関係を築き、宗教的な対話も行っていたと考えられている。彼の篤い信仰は、常に死と隣り合わせの過酷な状況を生きた戦国武士の精神世界を鮮やかに物語っている。彼らにとって信仰は、現世利益的な祈願(病気平癒、戦勝祈願など)の対象であると同時に、精神的な支柱であり、心の平安を得るための重要な手段であったのだろう。

ただし、ある研究では、覚兼の信仰は当時の社会通念や宗教観の枠内に留まるものであり、中世的な社会構造に強く規定されていた結果、その枠組みを打ち破るような革新的な思惟には至らなかったと評価されている 10 。これは、戦国時代の人々が持っていた精神的な限界を示すものかもしれないが、同時に、彼の信仰が当時の社会と深く結びついていたことの証左とも言える。

表2: 『上井覚兼日記』に見る主要な参詣寺社と信仰行為

|

信仰対象/寺社名 |

頻度・日付のパターン |

主な目的・内容 |

典拠 |

|

(特定経典) |

毎月1日、15日 |

読経、看経(法華経か) |

10 |

|

毘沙門天 |

毎月3日(宮崎城内毘沙門堂) |

参詣(出陣中もほぼ欠かさず) |

10 |

|

薬師如来 |

毎月8日、12日 |

参詣(病気平癒祈願) |

10 |

|

観音菩薩 |

毎月18日 |

祈念 |

10 |

|

地蔵菩薩 |

毎月24日 |

祈念 |

10 |

|

天神 |

毎月25日 |

祈念、連歌会 |

10 |

|

荒神 |

毎月28日 |

祈念 |

10 |

|

西方院 |

天正10年11月~天正14年10月の間に47回 |

参詣 |

10 |

|

満願寺 |

同、43回 |

参詣 |

10 |

|

御崎観音 |

同、37回。僧を招いて講読も受ける |

参詣、講読 |

10 |

|

伊勢社 |

同、31回 |

参詣 |

10 |

|

曽山寺 |

同、31回 |

参詣 |

10 |

|

円福寺 |

同、30回 |

参詣 |

10 |

|

金剛寺 |

同、26回 |

参詣 |

10 |

|

その他多数 |

瓜生野天神、瓜生野八幡、住吉社、占八幡、沙汰寺、木花寺など |

参詣 |

10 |

この表は、上井覚兼の信仰生活の具体的な様相を一覧化したものである。彼の信仰の篤さとその多様性、そして生活の中に規則的に組み込まれていた様子が明確に示されており、当時の武士の精神性や宗教観への理解を深める一助となる。

4.3. 茶の湯、連歌など文化的活動への関与

上井覚兼は、武勇や政務に長けただけでなく、豊かな文化的素養を身につけた人物でもあった。若い頃から連歌会に臨席するなど芸事を修め 5 、特に茶の湯、連歌、和歌といった、当時の武士階級における必須の教養とも言える分野に深く通じていたことが、彼の日記や関連資料から明らかになっている 2 。

中でも茶の湯に対する傾倒は注目に値する。鹿児島県歴史・美術センター黎明館の学芸員による研究によれば、『上井覚兼日記』において、天正4年(1576年)頃まではいわゆる「茶の湯」に関する記述は見られないものの、天正10年(1582年)以降になると頻繁に登場するようになり、覚兼の日々の暮らしに深く溶け込んでいた様子が記されているという 15 。このことは、天正4年から天正10年の間に、覚兼が茶の湯を受容し、本格的に嗜むようになった画期が存在したことを示唆している。日記には、宇治の茶人が主君・島津義久へ茶を献上した際に覚兼も同席し、自身の茶道具をその茶人に見せたといった記述もあり 16 、京の都の最新文化であった茶の湯を積極的に受容し、茶道具の蒐集にも熱心であったことがうかがえる。鹿児島県歴史・美術センター黎明館で開催された企画特別展「茶の湯と薩摩」においても、『上井覚兼日記』が重要な展示史料として出品されたことからも 18 、彼の茶の湯への関与の深さがわかる。

連歌もまた、覚兼にとって重要な文化的活動であった。前述の通り、毎月25日には天神への祈念と共に連歌会を催しており 10 、彼にとって連歌は信仰とも結びついた神聖な行為であったと同時に、社交や遊興の手段でもあったと考えられる。当時の武士社会において、連歌は高度な知的遊戯であると同時に、コミュニケーションや情報交換の場としても機能していた。

さらに、覚兼は自身で『伊勢守心得書』という書物を著している 2 。これは、武人としてのあるべき心構えや、身につけるべき教養について、彼自身の経験を踏まえてまとめたものであり、彼の文化人としての一面と、後進への教育的関心の高さを示すものと言える。

これらの文化的活動への深い関与は、戦国武将が単に武勇を誇るだけでなく、高い教養と洗練された趣味を持ち合わせていたことを示す好例である。特に茶の湯の受容と実践は、当時の武家社会における一種のステータスシンボルであり、また精神修養の手段としても重視されていた。覚兼がこれらの文化活動に積極的に取り組んでいたことは、彼が中央の文化動向にも通じ、それを自身の生活に取り入れるだけの見識と余裕を持っていたことを示唆している。

4.4. 逸話(南蛮犬など)に見る人となり

『上井覚兼日記』や関連史料には、上井覚兼の人間性や当時の風俗を伝える興味深い逸話がいくつか記録されている。その中でも特に有名なのが「南蛮犬」に関するエピソードである。

天正12年(1584年)10月、覚兼は肥前国のキリシタン大名であった有馬晴信から、当時としては極めて珍しい南蛮犬(おそらく洋犬の一種)を贈られた 11 。この犬は大変な評判を呼び、一目見ようと多くの見物人が覚兼の屋敷に集まった。中には、島津一門の有力者である島津義虎や島津忠長といった人物もわざわざ見に来るほどであったという 11 。

覚兼はこの珍しい南蛮犬を主君である島津義久に献上した。しかし義久は、家臣の阿多忠辰にこの犬を殿中で飼育することの可否を占わせたところ、「飼育は不吉である」との結果が出たため、結局この南蛮犬は覚兼のもとへ返されてしまった 11 。その後、この南蛮犬は覚兼が飼育していたが、天正15年(1587年)に島津氏が豊臣秀吉に降伏した際、豊臣秀吉の弟である豊臣秀長がこの犬を所望したため、覚兼はこれを秀長に譲ったと伝えられている 19 。『上井覚兼日記』の現代語訳の紹介文にも「南蛮犬の見物に集う武将のこと」といった記述が見られ 9 、この出来事が日記にも記されていたことがわかる。この一連の逸話は、当時の武家社会における異国からもたらされた珍品への関心の高さ、主君への忠誠心(献上という行為)、そして占いが重要な意思決定に影響を与えていた事実、さらには贈答品が外交の道具としての役割も果たしていたことなど、多様な側面を内包している。

また、長年にわたり詳細な日記を書き残したという事実そのものが、覚兼が「筆まめ」で几帳面な性格であったことを物語っている 5 。日記には、公務や合戦の記録だけでなく、時には二日酔いに苦しんだといった人間味あふれる記述も見られ 9 、彼が優れた観察眼を持ち、日々の出来事を記録することに何らかの意義を感じていた人物であったことを示唆している。これらの逸話や記録は、上井覚兼という人物を、単なる歴史上の武将としてではなく、より血の通った一人の人間として捉えることを可能にする。

5. 結論:歴史における上井覚兼の意義

上井覚兼の生涯と彼が残した『上井覚兼日記』は、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の歴史、特に九州地方の動向を理解する上で、極めて重要な意義を持つ。

5.1. 島津氏における覚兼の役割と貢献の再評価

上井覚兼は、島津氏がその勢力を九州全土に拡大しようとした最も高揚した時期において、武将として数々の合戦で武功を挙げ、また家老として政務の中枢を担い、軍事・政治の両面から島津氏の躍進を支えた中心人物の一人であった。特に主君・島津義久からの信任は厚く、その側近として重要な役割を果たすとともに、日向方面の経営においては島津家久を補佐するなど、島津家の勢力拡大に不可欠な貢献をした。

彼の活動期間は、一地方領主であった島津氏が戦国大名として大きく飛躍を遂げる過程と軌を一にしており、その興隆の時代を象徴する存在であったと言える。同時に、豊臣秀吉による九州平定とそれに伴う島津氏の降伏という、戦国時代の終焉と新たな中央集権体制への移行という大きな歴史の転換点にも立ち会っており、彼の生涯はまさにその激動の時代を映し出す鏡であった。

5.2. 『上井覚兼日記』が後世に与える影響

上井覚兼が後世に遺した最大の功績は、言うまでもなく『上井覚兼日記』である。この日記は、戦国時代の九州、とりわけ島津氏の具体的な動向や、武士の日常生活、文化、信仰といった多岐にわたる情報を、当事者の視点から詳細に伝える、比類のない価値を持つ第一級史料である。

その内容は、政治史や軍事史の研究はもとより、社会史、文化史、宗教史、さらには都市史や生活史といった多様な分野の研究に貴重な素材を提供し、従来の戦国時代像をより豊かで多角的なものにする上で欠かすことのできない貢献を果たしている。日記に記された微細な情報の一つ一つが、当時の社会構造や人々の意識を復元するための重要な手がかりとなる。

近年進められている現代語訳の刊行は、この貴重な史料へのアクセスを専門の研究者だけでなく、広く一般の歴史愛好家や学生にも開くものであり、歴史理解の深化と普及に大きく貢献している。日記を通して戦国時代の人々の息遣いを身近に感じることは、歴史への関心を喚起し、より深い学びへと繋がるであろう。

5.3. 戦国時代の武将としての総合的評価

上井覚兼は、戦場における武勇に優れ、平時においては政務能力にも長け、さらには篤い信仰心と豊かな文化的素養を兼ね備えた、戦国時代における理想的な武士像に近い多面的な人物であったと言える。彼の生涯と彼が残した日記は、戦国という激動の時代を生きた人間の具体的な姿、その喜びや苦悩、希望や葛藤を鮮明に伝え、後世の我々が当時の社会や人々の精神性を理解する上で、貴重な示唆を与え続けている。

彼の存在は、島津氏の歴史という一地方史の枠を超え、日本の戦国時代史全体を研究する上でも看過できない重要性を持つ。上井覚兼という一人の武将の生涯と記録を通して、我々は戦国時代の複雑な様相と、そこに生きた人々の多様な生き様をより深く理解することができるのである。彼の多面的な人物像は、戦国武士に対する固定的なイメージを覆し、より人間的な視点からの歴史理解を促すものとして、今後も研究され続けるべき対象である。

引用文献

- 島津の名臣・上井覚兼 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/3998

- 上井覚兼日記 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/202413

- 島津の名臣・上井覚兼 | WEB歴史街道|人間を知り、時代を知る https://rekishikaido.php.co.jp/detail/3998/image/0

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8A%E4%BA%95%E8%A6%9A%E5%85%BC-1058488#:~:text=1545%EF%BC%8D1589%20%E6%88%A6%E5%9B%BD%2D%E7%B9%94%E8%B1%8A,%E3%81%B2%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%8C)%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E5%9F%8E%E4%B8%BB%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%80%82

- 新名一仁氏 『現代語訳 上井覚兼日記』 インタビュー - しまづくめ https://sengoku-shimadzu.com/kakuken01/

- 上井覚兼とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8A%E4%BA%95%E8%A6%9A%E5%85%BC

- 【薩摩島津家】島津義弘と家族・家臣一覧 - 武将どっとじぇいぴー https://busho.jp/sengoku-busho-list/shimazu/

- 1584年 小牧・長久手の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1584/

- 現代語訳 上井覚兼日記2 天正十二年(一五八四)正月~天正十二年(一五八四)十二月 | ヒムカ出版 https://himuka-publishing.com/publication/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3-%E4%B8%8A%E4%BA%95%E8%A6%9A%E5%85%BC%E6%97%A5%E8%A8%98%EF%BC%92%E3%80%80%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%B9%B4%EF%BC%881584%EF%BC%89%E6%AD%A3%E6%9C%88/

- 戦 国期の城下町構造と基層信仰上井覚兼の宮崎城下町を事例に 千田 ... https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/1239/files/kenkyuhokoku_112_14.pdf

- 上井覚兼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E4%BA%95%E8%A6%9A%E5%85%BC

- 上井覚兼日記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E4%BA%95%E8%A6%9A%E5%85%BC%E6%97%A5%E8%A8%98

- 現代語訳 上井覚兼日記 (2) | 新名 一仁 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3-%E4%B8%8A%E4%BA%95%E8%A6%9A%E5%85%BC%E6%97%A5%E8%A8%98-%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%B9%B4-%E4%B8%80%E4%BA%94%E5%85%AB%E5%9B%9B-%E6%AD%A3%E6%9C%88-%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%B9%B4/dp/4909827064

- 上井覚兼(うわい・かくけん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8A%E4%BA%95%E8%A6%9A%E5%85%BC-1058488

- 令和4年度黎明館企画特別展「茶の湯と薩摩」(令和4年9月22日~11月6日)に寄せて - 茶の美 https://cha-no-bi.com/posts/view/76

- 島津義弘の茶の湯と茶陶製作 - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20220518130812-1.pdf

- 現代語訳 上井覚兼日記: 天正十年(1582)十一月 https://www.amazon.co.jp/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3-%E4%B8%8A%E4%BA%95%E8%A6%9A%E5%85%BC%E6%97%A5%E8%A8%98-%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E5%8D%81%E5%B9%B4%E5%8D%81%E4%B8%80%E6%9C%88-%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E5%8D%81%E4%B8%80%E5%B9%B4%E5%8D%81%E4%B8%80%E6%9C%88-%E6%96%B0%E5%90%8D-%E4%B8%80%E4%BB%81/dp/4909827048

- 東京大学史料編纂所 | Historiographical Institute The University of Tokyo https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/news/2022/

- 島津義久の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/98845/