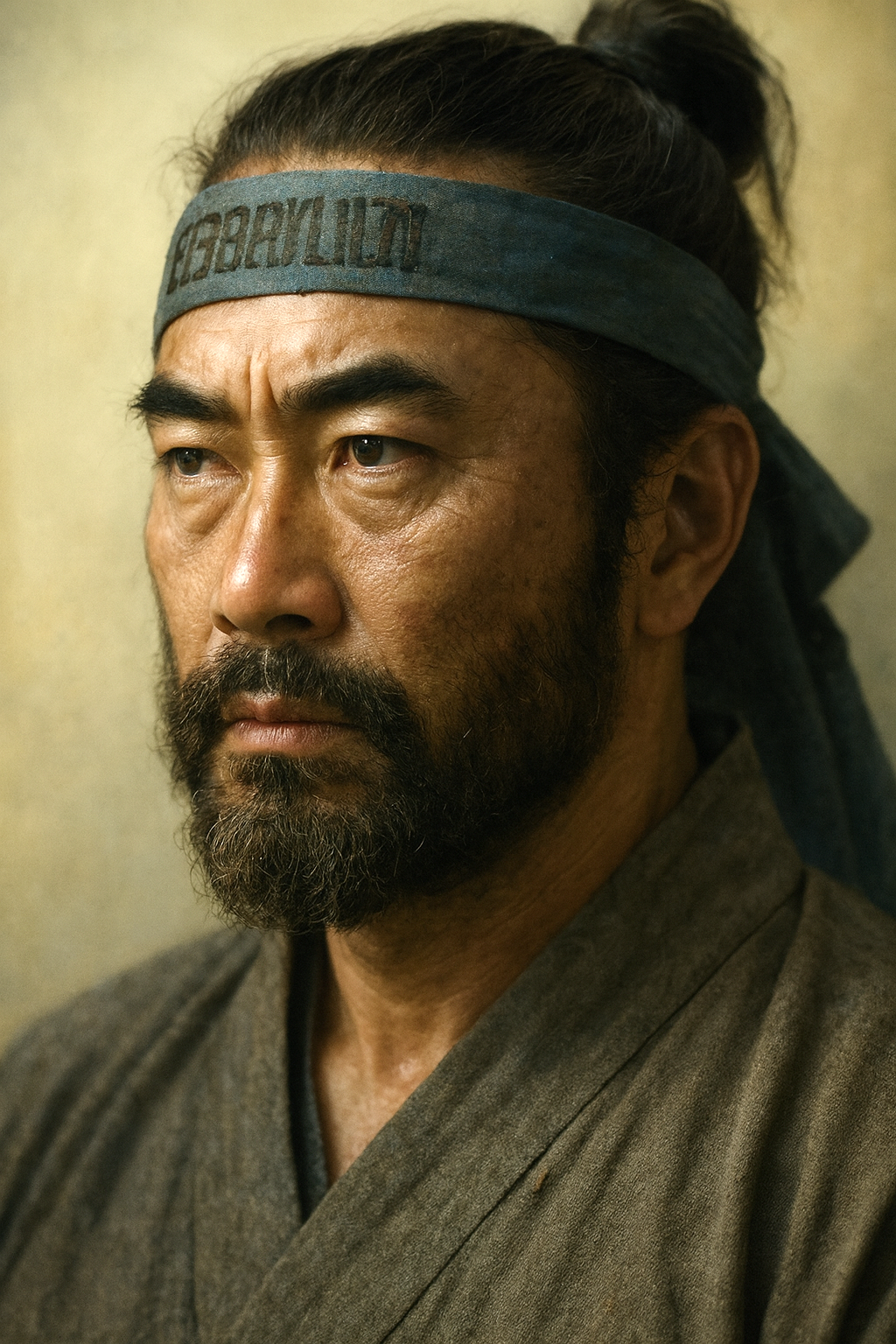

上遠野藤兵衛

上遠野藤兵衛(盛秀)は磐城国の国人領主。白河結城氏家臣として赤館城代を務め、佐竹氏と対峙。軍馬や鉄砲の売買にも関与した可能性。病死後、一族は帰農、佐竹氏や伊達氏に仕え近世へ繋がる。

戦国期南奥州の国人領主・上遠野藤兵衛の実像 ―その生涯と一族の興亡―

序章:上遠野藤兵衛とは誰か ― 人物特定の試みと本報告の視座

日本の戦国時代に生きた「上遠野藤兵衛」という人物について、その生涯を徹底的に調査するにあたり、まず直面するのは、この人物が歴史上、具体的に誰を指すのかという問題である。利用者より提示された「1503年~1580年前後の国人衆の頭領」という情報は、特定の時代と地域に生きた武将の輪郭を浮かび上がらせるが、史料を精査すると、「上遠野藤兵衛」の名は複数の人物に見られる。この「名」の重複こそが、人物を特定し、その実像に迫る上での最初の鍵となる。

史料上、少なくとも二人の「上遠野藤兵衛」が確認できる。一人は、戦国時代から安土桃山時代にかけて、白河結城氏の家臣として活動した**上遠野盛秀(もりひで)**である 1 。彼は通称を「藤兵衛」と称し、生没年は不詳ながらも、その活動時期は16世紀中葉から天正元年(1573年)頃までとされ、利用者提示の情報と極めてよく合致する。一軍を率いる赤館城代として、常陸の佐竹氏と対峙したその経歴は、「国人衆の頭領」という描写にふさわしい 1 。

もう一人は、佐竹氏に仕え、江戸時代に秋田藩士となった家系に名を残す**上遠野秀直(ひでなお)**である 3 。彼もまた通称を「藤兵衛」と称しているが、現存する系譜を辿ると、盛秀よりも後の時代の人物である可能性が極めて高い 3 。

この事実から、武家社会における通称(仮名)のあり方を考慮する必要がある。有力な武家では、当主や嫡男が特定の通称を代々受け継ぐ「世襲名」の慣習がしばしば見られた。「藤兵衛」という名もまた、個人名であると同時に、上遠野家の一部で継承された通称であったと推察される。この視点に立つことで、一個人の物語は、その人物が属する「家」の歴史と役割を解き明かす物語へと広がりを見せる。

以上の比較検討に基づき、本報告では、利用者様が求める「国人衆の頭領」としての「上遠野藤兵衛」を、 上遠野盛秀 と特定する。本報告は、この盛秀の生涯を主軸に据えつつ、彼を育んだ上遠野一族の出自と勢力基盤、彼が生きた南奥州の激動の地政学、そして盛秀没後の一族が辿った多様な運命を多角的に解き明かす。これにより、一人の武将の伝記に留まらず、戦国時代における南奥州の国人領主の実像を立体的に描き出すことを目的とする。

第一章:上遠野氏の出自と磐城における勢力基盤の形成

上遠野藤兵衛盛秀の人物像を理解するためには、まず彼が属した上遠野一族の成り立ちと、その勢力基盤について深く掘り下げる必要がある。彼らは磐城国(現在の福島県浜通り)において、巧みな戦略と確固たる経済力をもって戦国乱世を生き抜いた国人領主であった。

一族の源流 ― 小山氏からの分流

上遠野氏のルーツは、遠く下野国(現在の栃木県)に遡る。彼らは藤原秀郷の流れを汲む名門・小山氏の庶流であり、中央の武家社会とも繋がる由緒ある家柄であった 1 。その一族が陸奥国に根を下ろすきっかけとなったのは、応永十一年(1404年)、小山政朝が軍功によって陸奥国菊田庄上遠野郷を賜ったことにあるとされる 6 。この事実は、上遠野氏が土着の豪族ではなく、外部から入部した領主であったことを示唆している。そのため、在地勢力との関係をいかに構築するかが、その後の発展を左右する重要な課題であった。

国人領主としての確立と本拠地・上遠野城

政朝の子孫である秀時は、この地に日の沢城を築き、やがて地名にちなんで上遠野氏を称するようになった 6 。その後、一族は現在のいわき市遠野町に上遠野城を築城し、ここを本拠地として磐城の国人領主としての地位を確立していく 7 。

この上遠野城は、一族の勢力を象徴する重要な拠点であった。太平洋を遠望できる丘陵に築かれたこの城は、別名「八潮見城」とも呼ばれる 8 。この立地は、単に眺望が良いというだけでなく、海上交通の監視、ひいては交易路の掌握という点で、極めて大きな戦略的価値を持っていた。城跡には、曲輪、土塁、堀切、虎口といった戦国期の典型的な山城の遺構が今なお良好な状態で残存している 8 。

特に注目すべきは、城の防御施設に 石垣 が用いられている点である 8 。戦国期の東北地方の城郭は土塁を主体とするものが一般的であり、石垣の使用は極めて珍しい。石垣の構築には、石材の調達と加工に関する高度な技術、そしてそれを実行するための大規模な労働力と経済力が不可欠である。上遠野氏がこれを成し得たという事実は、彼らが単なる小豪族ではなく、先進的な築城技術を取り入れる進取の気性と、それを可能にするだけの豊かな財力を持っていたことの動かぬ証拠である。この石垣は、軍事的な防御力を高めるだけでなく、周辺の国人領主に対して自らの権威と経済力、そして中央との繋がりを誇示する「見せるための城」という、政治的な意図をも含んでいた可能性が高い。

磐城の盟主・岩城氏との関係構築

戦国時代に入り、単独での生き残りが困難になると、上遠野氏は巧みな婚姻政策によって自らの地位を磐石なものとした。上遠野長秀(または秀基)は、当時の磐城地方における盟主であった岩城氏の当主・岩城常隆の娘を娶り、強固な姻戚関係を築いた 7 。

この同盟により、上遠野氏は岩城氏の有力家臣としての地位を確立し、周辺勢力との絶え間ない争いの中で自らの所領と一族の安全を保障された 7 。これは、より大きな権力に戦略的に寄り添うことで自立性を維持するという、戦国時代の国人領主がとった典型的な生存戦略であった。上遠野氏は、その出自、堅固な城、そして巧みな外交によって、磐城の地に確固たる勢力基盤を築き上げたのである。

第二章:動乱の南奥州 ― 伊達・蘆名・佐竹・白河結城の狭間で

上遠野藤兵衛盛秀が生きた16世紀半ばの南奥州(現在の福島県中通り・浜通り南部、宮城県南部)は、特定の絶対的な覇者が存在せず、数多の国人領主が乱立する、まさに「力の真空地帯」であった 15 。この複雑怪奇な情勢を理解することなくして、盛秀の生涯を語ることはできない。

16世紀半ばの地政学的状況

当時の南奥州は、三つの巨大勢力がそれぞれ影響力を拡大しようと、激しい角逐を繰り広げる舞台であった。北からは、米沢を拠点に版図拡大を狙う 伊達氏 (当主:伊達晴宗、輝宗)、西には会津黒川城に拠る名門・ 蘆名氏 (当主:蘆名盛氏)、そして南からは常陸国(現在の茨城県)から着実に勢力を北上させる 佐竹氏 (当主:佐竹義昭、義重)が、互いに牽制し合っていた 16 。

これらの大勢力は、地域の国人領主たちを自陣営に引き入れることで勢力バランスを有利に進めようとし、国人領主たちは縁戚関係や同盟、あるいは武力による従属を迫られた。上遠野氏が本拠を置く磐城地方では 岩城氏 が盟主としての地位を保っていたが、その力は三大勢力には及ばず、巧みな外交によってかろうじて独立を維持している状態であった 19 。

盛秀が仕えた 白河結城氏 は、かつては関東八屋形にも数えられた名門であったが、この時代には度重なる内紛や周辺勢力の侵攻によって著しく衰退しており、特に佐竹氏と蘆名氏の草刈り場と化していた 22 。盛秀は、まさにこの沈みゆく船に乗り、主家を支える役割を担うことになったのである。

国人領主の生存戦略 ― 分散と従属

このような複雑で流動的な情勢下において、上遠野氏のような国人領主は、一族の血脈を未来へ繋ぐために、極めて現実的かつ高度な生存戦略を展開した。それは、一族の力を一箇所に集中させるのではなく、あえて異なる大勢力にそれぞれ仕えさせることで、リスクを分散させるというものであった。

一見するとこれは一族の分裂や内紛のように映るが、その実態は異なる。惣領家が岩城氏との同盟を堅持する一方で、一門衆はそれぞれ別の道を歩んだ。

- 一門の 上遠野秀永 は、勢力を拡大する佐竹氏の将来性を見越し、その家臣となった 4 。

- 一門の**上遠野経秀(美濃守)**は、蘆名氏の配下に入り、皮肉にも秀永が仕える佐竹氏と戦う武将となった 4 。

- そして、本報告の主題である**上遠野盛秀(藤兵衛)**は、白河結城氏の家臣として、佐竹氏との最前線に立つ道を選んだ 1 。

この「分散従属」戦略は、どの勢力が最終的に勝利を収めても、いずれかの一門が生き残ることで「上遠野家」そのものを存続させるための、巧みな保険(ヘッジング)であった。さらに、敵対する陣営に身を置く一族から、敵の内部情報を得るという情報戦略上の利点もあったと考えられる。上遠野氏は、大国の駒として翻弄されるだけの存在ではなく、自らの意思でカードを切り、南奥州の複雑な国際関係の中で主体的に生き残りを模索する、したたかなプレイヤーであった。

【南奥州主要勢力関係図(16世紀中葉)】

|

勢力名 |

主要当主(当時) |

本拠地 |

上遠野氏との関係 |

主要な敵対・同盟勢力 |

|

上遠野氏 |

上遠野長秀、盛秀ら |

上遠野城 |

- |

岩城氏(同盟)、白河結城氏(主君)、佐竹氏(敵対/従属)、蘆名氏(従属) |

|

岩城氏 |

岩城重隆、親隆 |

飯野平城 |

同盟(姻戚) |

伊達氏・佐竹氏と緊張関係 |

|

佐竹氏 |

佐竹義昭、義重 |

太田城 |

敵対(盛秀)、従属(秀永) |

北条氏(敵対)、伊達氏(敵対)、蘆名氏(同盟) |

|

白河結城氏 |

結城晴綱、義親 |

白河小峰城 |

主君(盛秀) |

佐竹氏・蘆名氏に従属的 |

|

蘆名氏 |

蘆名盛氏 |

会津黒川城 |

従属(経秀)、間接的支援 |

伊達氏(敵対)、佐竹氏(同盟) |

|

伊達氏 |

伊達晴宗、輝宗 |

米沢城 |

間接的影響、後の従属先 |

蘆名氏(敵対)、佐竹氏(敵対)、田村氏(同盟) |

|

田村氏 |

田村隆顕、清顕 |

三春城 |

間接的影響 |

伊達氏と同盟し、蘆名・佐竹連合と対立 24 |

|

石川氏 |

石川晴光、昭光 |

三芦城 |

間接的影響 |

当初は蘆名・佐竹連合、後に伊達氏に服属 25 |

この表は、上遠野氏がいかに複雑な力学の結節点に位置していたかを視覚的に示している。彼らの選択は、常に周辺大国の動向と密接に連動していたのである。

第三章:上遠野盛秀(藤兵衛)の生涯 ― 白河結城氏家臣としての道

南奥州の動乱の渦中、上遠野藤兵衛こと上遠野盛秀は、白河結城氏の家臣として、その武勇と忠誠を時代の最前線で示すこととなる。彼の生涯は、衰退する主家を支え、強大な敵と対峙した国人領主の苦闘の記録である。

出自と主君・結城晴綱

上遠野盛秀は、上遠野秀式の子として生まれた 1 。彼が仕えた白河結城氏は、当主・結城晴綱の代であった 1 。晴綱は、室町幕府の権威の象徴である古河公方・足利晴氏から偏諱(名前の一字)を賜るほどの格式を誇る名門の当主であったが、その実情は伊達氏や佐竹氏といった新興勢力の圧迫に苦しみ、領国の維持さえままならない厳しい状況にあった 22 。盛秀は、このような斜陽の主家を支える、数少ない有力な家臣の一人であった。

永禄三年(1560年)の赤館城代就任 ― 最前線への配置

盛秀は当初、陸奥国の中丸館(現在の福島県棚倉町)を居館としていた 1 。しかし、永禄三年(1560年)、南奥州の情勢は大きく動く。常陸の佐竹氏がその勢力を北へ伸ばし、白河結城領の喉元である寺山館にまで迫ったのである 28 。

この危機に際し、白河結城氏は同盟関係にあった会津の蘆名盛氏に支援を要請。蘆名氏はこれに応じ、対佐竹防衛の要となる 赤館城 (現在の福島県棚倉町)の大規模な改修と防御力の強化に乗り出した 29 。そして、この国家の命運を左右する最重要拠点の城代として、盛秀に白羽の矢が立てられたのである 1 。この抜擢は、盛秀の武将としての能力が主家のみならず、同盟国の蘆名氏からも高く評価されていたこと、そして何より彼が絶対の信頼を置かれていたことを物語っている。この時、盛秀がそれまで居た中丸館は戦略的価値を失い、廃城となった 29 。

赤館城主としての活動と死

赤館城は、白河結城領と佐竹領が直接境を接する、文字通りの最前線であった 2 。城代となった盛秀は、ここを拠点として、押し寄せる佐竹軍と幾度となく激しい攻防戦を繰り広げたと推測される 2 。彼の奮戦により、佐竹氏の侵攻は食い止められ、赤館城は白河結城氏の防衛線として機能し続けた。

しかし、その均衡は長くは続かなかった。史料によれば、盛秀は天正元年(1573年)頃に病によりこの世を去ったとされる 1 。彼の死は、赤館城の防衛力に致命的な空白を生んだ。盛秀の後任として鹿子畑氏が城代となったものの、防衛の要を失った城はもはや持ちこたえられず、翌天正二年(1574年)、佐竹氏の猛攻の前に赤館城はついに陥落した 1 。この事実は、盛秀個人の軍事的能力と統率力が、城の維持、ひいては白河結城氏の領土保全にいかに不可欠であったかを逆説的に証明している。

異説の検討 ― 佐竹氏への寝返り説

盛秀の最期については、病死説が有力である一方、注目すべき異説も存在する。『上遠野文書』(陸前)を典拠とする説として、「天正三年(1575年)に白河結城氏を離れて佐竹氏に仕えたとも言われている」という記録がある 1 。

この文書の具体的な内容が不明であるため、この説の信憑性を確定することは困難である。しかし、この説を単なる誤伝として退けることはできない。戦国時代の武将にとって、主家への「忠誠」は絶対的な道徳規範ではなく、「家」の存続という至上命題の前では相対的なものであった。衰退し、もはや自らの一族を守る力のない主家を見限り、強大な敵であった勢力に乗り換えることは、非難されるべき裏切り行為である以上に、生き残りのための現実的かつ合理的な選択肢であった。

盛秀が病に倒れたのか、あるいは敵方に活路を見出したのか、その真相は定かではない。しかし、どちらの結末であったにせよ、彼の生涯が、衰退する主家と強大化する隣国の狭間で、自らの一族の存続をかけて苦悩し、過酷な決断を迫られた国人領主のリアルな姿を体現していることに変わりはない。

第四章:国人領主の経済力 ― 軍馬と鉄、地域の富の源泉

上遠野氏が南奥州の有力国人として存在感を示し、盛秀が最前線の城代に抜擢されるほどの評価を得た背景には、彼らの軍事力だけでなく、それを支える強固な経済基盤があった。利用者より示された「軍馬や鉄砲を売買していた」という情報は、彼らの経済活動の核心に触れる重要な示唆である。上遠野氏は単なる武士ではなく、地域の富を掌握し、戦略物資の流通を担う「商人領主」としての一面を色濃く持っていた。

軍馬の供給源としての磐城・相馬地方

戦国時代において、機動力と突撃力を備えた騎馬隊は、合戦の勝敗を左右する重要な戦力であった。そのため、良質な軍馬は極めて価値の高い戦略物資と見なされていた。上遠野氏の本拠地である磐城地方の北隣に位置する相馬地方は、平将門の伝説に起源を持つとされる「相馬野馬追」に象徴されるように、古くから日本有数の馬産地として知られていた 32 。

上遠野氏は、この国内屈指の馬産地に隣接するという地理的優位性を最大限に活用していたと考えられる。自軍の騎馬武者のための馬を育成・調達するだけでなく、この地域の馬を買い付け、馬を必要とする他の大名、特に関東や奥州内陸部の勢力へ転売することで、大きな利益を上げていた可能性が非常に高い。この軍馬交易は、彼らの豊かな財源の一つであったと同時に、他勢力への影響力を行使する手段ともなり得た。

鉄と鉄砲の流通 ― 地域の資源と広域ネットワーク

軍馬と並ぶもう一つの重要な戦略物資が、鉄と、その加工品である武具、そして最新兵器である鉄砲であった。

まず、原料となる鉄については、上遠野氏の領内およびその周辺地域が資源に恵まれていた。現在のいわき市沿岸部、特に阿武隈川河口から薄磯にかけての海岸では、良質な浜砂鉄が豊富に採取できた 35 。この地域では古代から製鉄が行われていた形跡もあり 35 、上遠野氏がこの地域の砂鉄資源を掌握し、刀剣や甲冑、農具などを生産するための原料としていたことは想像に難くない。

一方で、戦国期における最先端兵器である鉄砲は、堺や国友といった畿内近国の先進地で主に生産されていた 37 。陸奥国にも後の時代には二本松藩の古山家のような鉄砲鍛冶が存在したが 39 、盛秀の時代に在地で大量生産を行うことは困難であった。

ここで重要になるのが、上遠野氏の「仲介者」としての役割である。彼らの本拠地・上遠野は、太平洋の海上交通路と、関東と奥州を結ぶ陸上交通路が交差する要衝に位置していた。この地理的条件を活かし、彼らは海路や陸路で中央から運ばれてくる鉄砲をいち早く入手し、それを北の伊達氏や西の蘆名氏といった内陸の諸大名へ転売する、武器商人としての活動を行っていた可能性が考えられる。最前線で大敵と対峙する彼らにとって、鉄砲の確保は自らの生死を分ける死活問題であり、その流通ルートを自ら握ることは、経済的利益と軍事的優位を同時に確保する、極めて合理的な戦略であった。

その他の経済基盤

上遠野氏の経済力は、軍馬や鉄砲の交易だけに依存していたわけではない。彼らが支配した磐城地方は、鰹や鮑といった海産物、製紙、そして鹿革など、多様な特産品にも恵まれていた 41 。上遠野氏はこれらの地域産品の生産と流通にも深く関与し、港湾の管理や市場の支配を通じて、複合的で安定した経済基盤を築いていたと考えられる。こうした経済力こそが、彼らが堅固な石垣の城を築き、戦国乱世を生き抜くための原動力となっていたのである。

第五章:盛秀没後の上遠野一族 ― 分岐する運命と近世への道

上遠野藤兵衛盛秀の死後、南奥州の政治情勢は最終局面へと向かう。天正十八年(1590年)、天下統一を目前にした豊臣秀吉による「奥州仕置」と、それに続く「太閤検地」は、この地の国人領主たちに決定的な変革を迫るものであった 43 。中世以来の曖昧な所領支配は否定され、すべての土地が石高という統一基準で再評価された。これにより、自立的な権力であった国人領主は、秀吉が公認した大名の家臣団に組み込まれるか、あるいは武士としての地位を失い領地を追われるかの、二者択一を迫られたのである。上遠野一族もまた、この歴史の大きなうねりの中で、それぞれ異なる運命を辿ることになった。

分岐する一族の運命 ― 帰農、そして藩士へ

盛秀の時代に多角的な生存戦略をとっていた上遠野一族は、戦国時代の終焉と共に、大きく三つの道へと分かれていった。これは、彼らがそれぞれ結びついていた上位権力の運命と密接に連動した結果であった。

① 惣領家の帰農

上遠野氏の惣領家は、長年の盟友であった岩城氏と運命を共にした。岩城氏は豊臣政権下で所領を安堵されたものの、関ヶ原の戦いにおいて徳川方につかなかったため、慶長七年(1602年)に改易処分となった 8。主家を失った上遠野惣領家は、新たな支配者の下で武士としての地位を維持することができず、先祖伝来の地である上遠野に留まり、武士の身分を捨てて農民となる「帰農」の道を選んだとされる 4。これは、時代の変化に対応しきれなかった多くの国人領主が辿った典型的な末路であり、中世的領主の終焉を象徴する出来事であった。

② 佐竹氏への随身と秋田藩士への道

一方で、盛秀の時代から佐竹氏と繋がりを持っていた一門は、異なる運命を辿った。彼らが仕えた佐竹義宣は、関ヶ原の戦いでの曖昧な態度を咎められ、常陸国から出羽国秋田へと大幅な減封の上で転封された。上遠野氏の一門である上遠野隆秀らは、この主君の国替えに随行し、故郷の磐城を捨てて新天地の秋田へと移り住んだ 4。彼らは秋田藩士として新たな地位を確立し、特に湯沢の地を拠点として家名を後世に伝えた 3。序章で触れた、もう一人の「上遠野藤兵衛」である秀直も、この秋田藩士の家系に連なる人物である 3。

③ 伊達氏への仕官と仙台藩士への道

さらに別の一門は、摺上原の戦いで蘆名氏を破り、南奥州の新たな覇者となった伊達政宗に仕える道を選んだ 4。彼らは仙台藩士として近世大名家の家臣団に組み込まれ、武士としての家名を存続させた。中には、願立流刀術や手裏剣の達人として名を馳せる撃剣家を輩出するなど、武門の家系として新たな伝統を築いた者もいた 6。

歴史を物語る史料たち

一族が辿ったこれら三者三様の足跡は、断片的ではあるが後世に残された史料によって窺い知ることができる。『上遠野文書』として伝わる古文書群は、戦国期の彼らの具体的な活動を伝える一次史料として極めて価値が高い 1 。また、秋田藩士となった上遠野家に伝来した『上遠野氏家伝承伝之覚写』や『上遠野氏系譜』といった家伝史料は、近世における一族の系譜とアイデンティティを明らかにする上で不可欠なものである 50 。これらの史料を繋ぎ合わせることで、一族の壮大な物語が浮かび上がってくる。

上遠野一族が歩んだ「帰農」「秋田移住」「仙台仕官」という三つの道は、戦国時代の終焉がもたらした社会構造の大変革を、一つの家族の視点から象徴的に示している。それは単なる一族の盛衰の物語ではなく、中世的な自立領主であった「国人」という階層が解体され、近世的な支配体制である「藩」の「藩士」へと再編成されていく、歴史のダイナミズムそのものを映し出しているのである。

終章:上遠но藤兵衛が映し出す戦国国人領主の実像

本報告では、戦国時代の南奥州に生きた武将「上遠野藤兵衛」について、その人物を上遠野盛秀と特定し、彼の生涯と彼が属した一族の興亡を多角的に検証した。その分析を通じて見えてきたのは、著名な大名の影に隠れがちな、地方の国人領主のリアルで したたかな生き様であった。

上遠野盛秀(藤兵衛)の生涯は、単に特定の主君への忠誠を貫いた「忠臣」という紋切り型の物語では捉えきれない。むしろ彼は、伊達、蘆名、佐竹という巨大勢力が角逐する激動の時代の中で、「上遠野家」の存続という至上命題を背負い、婚姻による同盟、軍事力の行使、そして戦略物資の交易といったあらゆる手段を駆使して生き残りを図った、戦国国人領主の典型的な姿として再評価されるべきである。彼は、大国の狭間で翻弄される弱者であると同時に、地域の経済と軍事を動かす主体的なプレイヤーでもあった。その最期が病死であれ、異説の通り離反であったにせよ、その根底には常に、自らの一族をいかにして次代へ繋ぐかという、極めて現実的な判断があったはずである。

盛秀の死後、上遠野一族が「帰農」「秋田藩士」「仙台藩士」という三者三様の道を辿った事実は、戦国乱世から徳川の統一権力へと時代が移行する過程で、地方の自立的権力であった国人領主層がいかに解体・再編されていったかを示す、貴重なケーススタディである。彼らの物語は、歴史の大きな構造変動の中で、人々がいかにして自らの生きる道を探り、適応していったかの生々しい記録に他ならない。

伊達政宗や佐竹義重といった英雄たちの華々しい歴史だけでは、戦国という時代の全体像を捉えることはできない。むしろ、社会の基層を支え、時には動かした無数の「上遠野藤兵衛」たちの存在に光を当てることによってこそ、その時代の複雑さや人々のリアルな息遣いが浮かび上がってくる。歴史の中に埋もれた彼らの生涯を丹念に追跡し、その意味を問い直す作業は、戦国という時代を立体的かつ深く理解するための不可欠な鍵となる。本報告が、その一助となれば幸いである。

引用文献

- 上遠野盛秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E9%81%A0%E9%87%8E%E7%9B%9B%E7%A7%80

- 【捲土重来】陸奥国赤館城 平成26年(2014) 仲秋 - ニコニコ動画 https://www.nicovideo.jp/watch/sm24633416

- 秋田藩士上遠野氏とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E8%97%A9%E5%A3%AB%E4%B8%8A%E9%81%A0%E9%87%8E%E6%B0%8F

- 上遠野氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E9%81%A0%E9%87%8E%E6%B0%8F

- 上遠野氏 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E4%B8%8A%E9%81%A0%E9%87%8E%E6%B0%8F

- 武家家伝_上遠野氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kadono_k.html

- 上遠野城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.kadohno.htm

- 上遠野城 https://joukan.sakura.ne.jp/joukan/hukushima/katoono/katoono.html

- 上遠野城(八潮見城・いわき市遠野町上遠野字根小屋) http://yogokun.my.coocan.jp/hukusima/iwakisi.htm

- 上遠野城跡(八潮見城) - いわき市観光サイト https://kankou-iwaki.or.jp/spot/10089

- 上遠野城の見所と写真・全国の城好き達による評価(福島県いわき市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1349/

- 上遠野城跡、諏訪神社のシダレザクラ、三森渓谷のアカヤシオ自生地 - あぶくま里山王国 https://www.abukuma-shinkou.org/?p=690

- 上遠野城 ちえぞー!城行こまい http://chiezoikomai.umoretakojo.jp/tohoku/fukusima/kadoono.html

- 陸奥 上遠野城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/mutsu/kamitono-jyo/

- 伊達政宗の家臣団/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/91118/

- 佐竹義重 (十八代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E9%87%8D_(%E5%8D%81%E5%85%AB%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- 東北の戦国前夜 だれが強く、どのような勢力が支配したのか? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22449

- 南奥州の覇権 - ここに歴史あり https://aizurekish.exblog.jp/28671053/

- 武家家伝_岩城氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/iwaki_k.html

- 岩城氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%9F%8E%E6%B0%8F

- 6. 福島いわき市に残る神谷と壁谷 https://kabeya.amebaownd.com/posts/3849046/

- 京 文 化 伝 白 河 結 城 氏 - 東京第一ホテル新白河 https://shinshirakawa-hotels.com/wp-content/uploads/2017/03/rekishimap3-1.pdf

- 武家家伝_白河結城氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/siraka_k.html

- 戦国伊達氏の政略結婚 - 探検!日本の歴史 - はてなブログ https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/sengoku-dake-konin

- 石川昭光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E6%98%AD%E5%85%89

- 武家家伝_奥州石川氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/mt_isika.html

- 結城晴綱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%99%B4%E7%B6%B1

- 陸奥 中丸館-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/mutsu/itabashi-nakamaru-date/

- 中丸館 - - お城散歩 https://kahoo0516.blog.fc2.com/blog-entry-1062.html?sp

- 中丸館の見所と写真・全国の城好き達による評価(福島県棚倉町) https://kojodan.jp/castle/2566/

- 赤館 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.akadate.htm

- キャリアカウンセラーでの経験を生かして、 「かわいい」だけではない馬の力を伝えたい https://fromhere-fukushima.com/activity/27

- 相馬野馬追 | 八重が生まれた「時代」 - 八重のふるさと福島県 https://www.yae-mottoshiritai.jp/jidai/nomaoi.html

- 相馬野馬追の歴史 https://soma-nomaoi.jp/about/history/

- 福島の古代鉄生産と百済王氏 福島の古代鉄生産と百済王氏 https://www.fcp.or.jp/mahoron/pdf/mahotu74.pdf

- 製鉄遺跡が多数発見されている福島・浜通り 大規模な製鉄が行われたのはなぜ? - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/7176/

- 「たたら製鉄」と「鉄穴流し」 による山地の荒廃と土砂災害 森 俊勇 https://www.sff.or.jp/content/uploads/H29houkoku.pdf

- 国友鉄砲鍛冶下 - 公益財団法人滋賀県文化財保護協会 https://www.shiga-bunkazai.jp/wp-content/uploads/2023/06/kyoushitsu-087.pdf

- 二本松藩随一の刀工 古山陸奥介弘元(ふるやまむつのすけひろもと) https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/sp/bunka_sports_syo/bunka_rekishi/jinbutsu/page001088.html

- 古山陸奥介弘元 : 人物データ&資料一覧 | IT美術館(収蔵品データベース) | 二本松市教育委員会 http://jmapps.ne.jp/nhmsik/sakka_det.html?list_count=10&person_id=781

- いわき市の歴史等について(1MB)(PDF文書) - ḩע࢟ὉഭӪᴾ Topography ὶ History https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000004062/simple/iwaki-history.pdf

- 磐城国 海の風土記10(完結)「クジラ~沖を行くものの世界」 https://fukushima.uminohi.jp/report/fudoki10/

- 「奥州仕置(1590年)」秀吉の天下統一最終段階!東北平定と領土再分配の明暗 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/14

- 【太閤検地】 - ADEAC https://adeac.jp/takanezawa-lib/text-list/d100010/ht003620

- 太閤検地 - rekishi https://hiroseki.sakura.ne.jp/kenchi.html

- 上遠野氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8A%E9%81%A0%E9%87%8E%E6%B0%8F

- 上遠野字根小屋にいわき市指定史跡の上遠野城があるが上遠野城(八潮見城)に関する年表、歴史のわかる資料... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000164598

- MH12(第132図 ) S丁 12 1 MD18 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/11/11956/9303_2_%E5%B0%8F%E6%BB%9D%E9%81%BA%E8%B7%A1%E3%83%BB%E5%8C%97%E4%B9%8B%E8%84%87%E9%81%BA%E8%B7%A1%E3%83%BB%E5%89%8D%E5%B1%B1%E7%94%B0%E9%81%BA%E8%B7%A1.pdf

- 上田村(うえだむら)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8A%E7%94%B0%E6%9D%91-3023812

- 上遠野氏家伝承伝之覚写/ 上遠野藤兵衛 - FamilySearch Catalog https://www.familysearch.org/en/search/catalog/1925888

- 上遠野氏系譜 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000094-I1172896