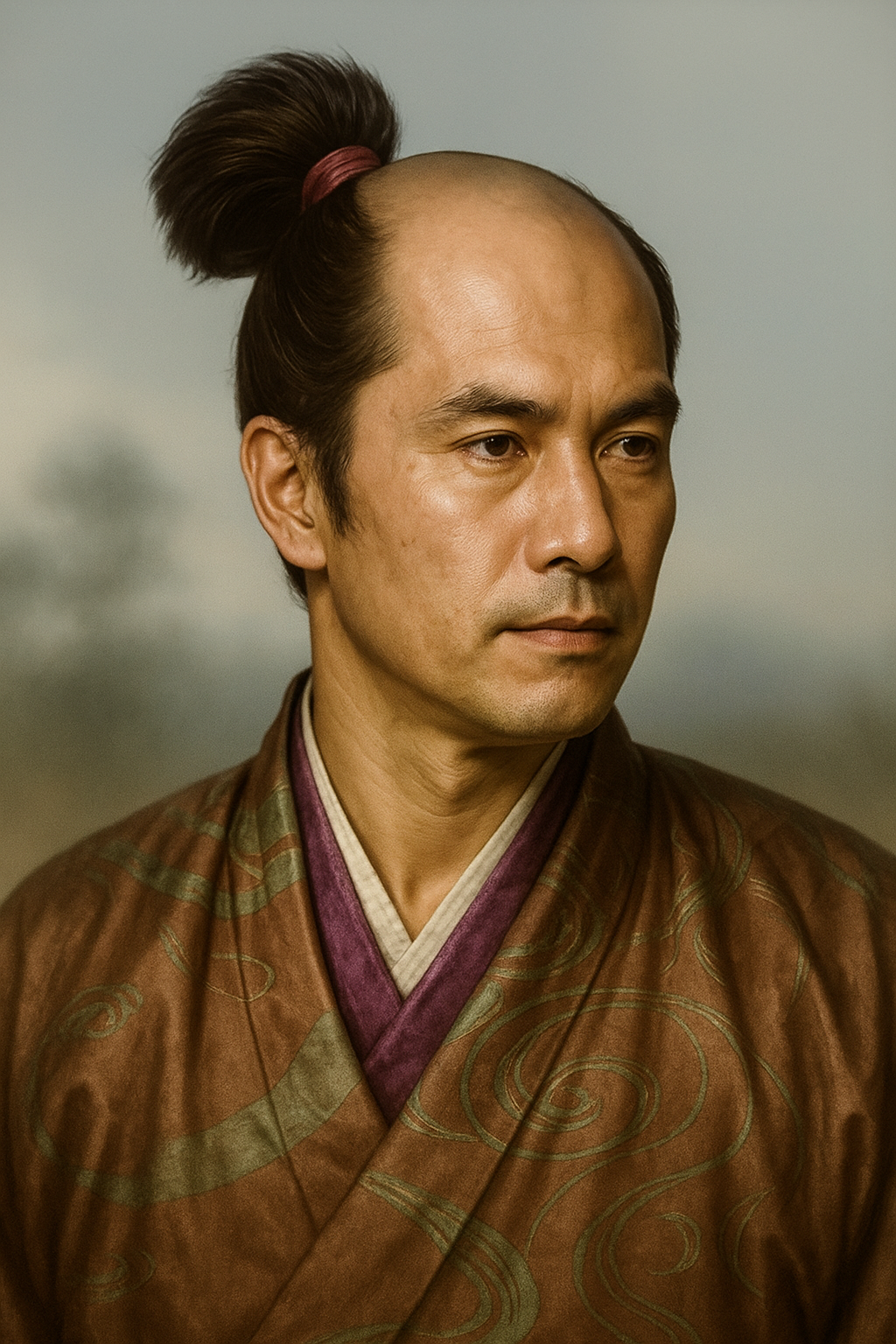

伊集院忠倉

伊集院忠倉は島津氏の重臣。父・忠朗と共に肝付兼演を破り、樺山・北原氏の和睦を調停。島津氏の筆頭家老に就任し、主家の薩摩・大隅統一に貢献。その功績は子・忠棟の権勢の礎となった。

戦国期島津家臣 伊集院忠倉の実像 ―その事績と歴史的役割―

1. 序章:伊集院忠倉という武将

本報告書は、戦国時代の島津家臣、伊集院忠倉(いじゅういん ただあお)について、現存する史料に基づき、その生涯、事績、家系、そして島津家における役割を包括的に明らかにすることを目的とする。伊集院忠倉は、生没年不詳ながら、島津氏の薩摩・大隅統一という激動の時代において、軍事・内政両面にわたり重要な足跡を残した武将である。

事前に示された忠倉に関する認識、「島津家臣。忠朗の子。父とともに大隅加治木城主・肝付兼演を攻撃して降伏させその所領の処理を担当する。のちに老中に就任し、主家の勢力拡大に貢献した」という概要は、忠倉の功績の核心を的確に捉えている。本報告書では、これらの情報を裏付ける史料を提示しつつ、各事績の背景、詳細、及び歴史的意義を深掘りすることで、より立体的かつ詳細な忠倉像を構築することを目指す。特に「老中就任」という点に関しては、戦国期島津家における家老職との関連性を踏まえつつ考察を進める。

2. 伊集院忠倉の出自と家系

伊集院忠倉の活動を理解する上で、彼が属した伊集院氏の背景と、父祖から子孫へと続く家系の流れを把握することは不可欠である。

伊集院氏の概略と島津家における位置

伊集院氏は島津氏の庶流とされ、古くから島津家に仕えた名門の一族であった。特に、忠倉の祖父とされる伊集院忠朗(ただあき、子の忠棟の祖父にあたるため、忠倉の父である忠朗とは別人、あるいは同一人物の記述の混同の可能性もあるが、ここでは子の忠棟の祖父を指す)、父の伊集院忠朗、そして忠倉自身、さらにその子である伊集院忠棟に至るまで、代々島津家の家老職を務めるなど、島津家中において極めて重要な地位を占めていた。史料には「倍久の孫の忠朗より忠倉・忠棟の三代は代々島津家の家老として活躍する」との記述があり、伊集院家が島津家中で累代の重臣家であったことが明確に示されている。さらに、「伊集院忠朗・忠倉・忠金(忠棟・幸侃)の三代にわたる一流の老中内における地位の高さ」との言及も見られ、伊集院家が島津家の「老中」クラス、すなわち最高幹部層を輩出する家柄であったことが窺える。これは、事前に示された忠倉の「老中就任」という情報とも符合する。

父・伊集院忠朗について

伊集院忠倉の父は、伊集院忠朗(ただあき、名は「ただあき」と読まれることが多いが、史料によっては表記の揺れも見られる)である。忠朗は島津忠良(日新斎)およびその子・貴久の二代に仕えた武将であった。特筆すべきは、天文18年(1549年)の黒川崎の戦いにおいて、子の忠倉と共に大隅の有力国人である肝付兼演と戦い、これを破るという武功を挙げている点である 1。

また、伊集院忠棟の祖父、すなわち忠倉の父にあたる忠朗は、「伊作島津家無二の重臣であった」と評されている。伊作島津家は島津貴久の家系であり、後に島津本宗家となる家である。この評価は、伊集院家が単なる一重臣ではなく、島津家の権力基盤が確立される初期段階から深く関与し、主家から絶大な信頼を得ていたことを物語っている。忠倉が父と共に黒川崎の戦いという重要な合戦に出陣し、後に島津家の筆頭家老という要職に就任する 背景には、こうした父祖代々の功績と、それによって築かれた家としての信頼の蓄積が存在したと考えられる。忠朗の活躍は、息子である忠倉が島津家中で重用されるための強固な基盤を築いたと言えるであろう。伊集院家が島津家の勢力拡大と統治体制の確立に親子二代にわたって貢献したことは、忠倉の昇進が個人的な能力のみならず、家の格と実績に裏打ちされていたことを示唆している。

忠倉の妻子(特に子・伊集院忠棟への言及)

伊集院忠倉の妻に関する具体的な記録は、現存する史料からは見出すことができない。しかし、子息としては伊集院忠棟(ただむね)と伊集院春成(はるなり)の二人がいたことが確認されている。

特に長男の伊集院忠棟は、父・忠倉の跡を継ぎ、島津義久の時代に筆頭家老として島津家の政務を統覧し、九州統一戦における軍事指揮や、豊臣政権との外交交渉など、多岐にわたる分野で極めて大きな役割を果たした。しかし、その強大な権力と影響力は、後に島津宗家との間に深刻な軋轢を生む。文禄4年(1595年)には日向国都城に8万石という破格の大封を得るに至るが、これがかえって島津家中の警戒心を煽った可能性も否定できない。最終的には慶長4年(1599年)、島津忠恒(後の初代薩摩藩主・家久)によって京都伏見の島津邸で誅殺され、この事件が引き金となって嫡男・忠真による「庄内の乱」という島津家中最大の内乱が勃発することになる。

忠倉が島津家の筆頭家老として重きをなし、その功績によって伊集院家の家格と影響力を高めたことは、結果としてその子である忠棟がさらに大きな権力を掌握するための土壌を整えたと見ることができる。忠倉の代に築かれた伊集院家の家中における確固たる地位と実績が、忠棟の代で一層の飛躍を遂げる基盤となった。しかし、その権勢の拡大が、皮肉にも主家との間に抜き差しならない緊張関係を生み出し、伊集院家の悲劇的な結末へと繋がる遠因となった可能性も考慮されるべきであろう。ただし、忠倉自身にそのような野心があったか、あるいは将来の波乱を予期していたかを示す史料は存在しない。彼の時代の功績と安定が、図らずも次代の波乱の伏線となったと解釈することも可能である。

以下に、伊集院忠倉を中心とした関連人物の略系図を示す。

- 伊集院忠公(ただきみ):伊集院忠朗の父と推定される。

- 伊集院忠朗(ただあき):忠倉の父。島津忠良・貴久に仕える。

- 伊集院忠倉(ただあお) :本報告書の主題。島津貴久・義久に仕える。掃部助、大和守。

- 伊集院忠棟(ただむね):忠倉の長男。島津義久・義弘・忠恒に仕える。筆頭家老。後に誅殺される。

- 伊集院春成(はるなり):忠倉の次男。

この系図は、本報告書で言及される主要な人物間の関係性を明確にし、伊集院家の流れと忠倉の位置づけを理解する一助となるであろう。

3. 島津貴久への仕官と初期の活動

伊集院忠倉の武将としてのキャリアは、島津氏が薩摩・大隅の統一へと大きく舵を切った島津貴久の時代に本格的に開始される。

島津家家臣としての忠倉

伊集院忠倉は、島津氏第15代当主である島津貴久に仕えた 1。貴久の治世は、島津氏が薩摩・大隅両国に割拠する諸勢力を平定し、南九州における戦国大名としての地位を確固たるものとしていく重要な時期であった。忠倉は、この島津氏の飛躍期において、その中心的な家臣の一人として活動した。

官途名としては掃部助(かもんのすけ)、後に大和守(やまとのかみ)を称し、道号は孝庵と伝わっている。当時の一次史料である『上井覚兼日記』にも、「伊集院掃部助殿」としてその名が見え、島津家の重臣として認識されていたことが確認できる 2。

薩摩国における国人統制への関与

忠倉は、島津貴久の下で薩摩国内における国人衆の統制などに活躍したと記録されている 1。これは、島津氏が領国支配を強化し、一元的な統治体制を確立していく過程において、各地に勢力を持つ在地領主(国人)たちを効果的に掌握し、服属させることが不可欠であったことを示している。忠倉がこの困難な任務の一翼を担ったことは、彼が単なる武勇だけでなく、政治的な調整能力や交渉力をも兼ね備えていたことを示唆する。

「国人統制」という記述はやや抽象的であるが、その具体的な事例の一つとして、天文18年(1549年)に忠倉が樺山氏と北原氏との間の紛争を調停し、和睦させたという記録が挙げられる 1。島津氏の支配領域が拡大する中で、新たに支配下に組み込まれた国人衆や、古くからの同盟関係にある国人衆の間で発生する利害対立や紛争を解決し、領内の一体性を高めることは、対外的な勢力拡大を進める上での重要な国内政策であった。忠倉がこのような調停役を成功させたことは、彼が島津氏の権威を背景としつつも、各勢力の事情を考慮したバランス感覚に優れた人物であった可能性を示している。こうした内政面での功績もまた、彼が後に島津家中で最高位の家老職へと昇進する上で重要な要素となったと考えられる。

4. 伊集院忠倉の主要な武功と政治的手腕

伊集院忠倉は、島津貴久の薩摩・大隅統一事業において、数々の重要な戦功を挙げ、また政治的な手腕も発揮した。特に天文18年(1549年)の活躍は目覚ましく、彼の名を高める大きな転機となった。

天文18年(1549年)の活動

樺山氏と北原氏の和睦調停

天文18年(1549年)、伊集院忠倉は、当時対立関係にあった薩摩の有力国人である樺山氏と北原氏の間に入り、両者を和睦させることに成功した 1 。これは前述の通り、島津氏の領国支配の安定化に大きく貢献する重要な政治的活動であり、忠倉の交渉能力と政治的影響力を示すものである。

黒川崎の戦い:肝付兼演との戦いと降伏

同年、忠倉は父・伊集院忠朗と共に、大隅国加治木城主であった肝付兼演(きもつき かねひろ)の攻略に赴いた(黒川崎の戦い)1。肝付氏は大隅半島において大きな勢力を有する国人であり、島津氏の統一事業にとって重要な攻略対象であった。

この戦いにおいて、島津軍は暴風雨という天候を利した奇襲策を敢行し、肝付軍を打ち破ったとされている 1。史料によれば、この奇襲策には火計が用いられたとの記述もあり、忠倉がその作戦立案と実行に深く関与した可能性が高い。肝付兼演は、この戦いに際して蒲生氏、入来院氏、祁答院氏、東郷氏といった周辺の国人衆からの援軍を得て島津軍に対抗したが、伊集院忠倉らの巧妙な火計によって陣が混乱し、敗退を余儀なくされた。結果として兼演は、翌天文19年(1550年)、北郷氏の仲介を通じて島津貴久に降伏した。

この黒川崎の戦いにおける勝利と肝付氏の降伏は、島津氏にとって大隅支配を大きく前進させる画期的な出来事であった。忠倉が父と共にこの重要な戦いで奇襲策(火計)を成功させたことは、彼の武将としての卓越した能力を示すと同時に、島津氏の勢力拡大に直接的に貢献したことを明確に示している。また、複数の国人領主が肝付氏に与していたという事実は、この勝利が単に一城を攻略した以上の、周辺勢力に対する強い示威効果を持ち、島津氏の優位性を確立する上で大きな意味を持ったことを物語っている。忠倉の武功は、島津氏の戦略目標達成に不可欠な要素であったと言えよう。

肝付兼演降伏後の所領処理への関与の可能性

事前に示された情報として、忠倉が「その所領の処理を担当する」とあるが、現時点までに渉猟した提供史料の中では、忠倉が肝付氏降伏後の所領再編に直接的に関与したことを具体的に示す記述は見当たらなかった。しかしながら、黒川崎の戦いという重要な軍事作戦で中心的役割を果たし、後に島津家中の最高位である筆頭家老にまで昇進するほどの人物であれば、降伏した敵対勢力の所領の処遇や新たな支配体制の構築といった戦後処理に、何らかの形で関与した可能性は十分に考えられる。この点については、今後のさらなる史料の発見と研究によって明らかにされることが期待される。

弘治4年/永禄元年(1558年)以降:島津氏筆頭家老としての活動

筆頭家老就任の経緯と意義

天文18年(1549年)における樺山・北原両氏の和睦調停や、黒川崎の戦いでの輝かしい武功などが高く評価され、伊集院忠倉は弘治4年、あるいは年号が変わって永禄元年(いずれも西暦1558年)に、島津氏の筆頭家老に就任した 1。

事前に示された「老中に就任し」という情報は、この「筆頭家老」の地位を指すものと解釈するのが最も妥当である。戦国時代の大名家における筆頭家老は、主君を補佐し、家中の軍事・政務全般を統括する最高位の家臣であり、その権限と責任は極めて大きかった。江戸幕府における老中職にも比肩しうる重要な役職であったと言える。実際に、伊集院忠朗(父)・忠倉・忠棟(子)の三代が「一流の老中内における地位の高さ」と評されている史料もあり、忠倉が島津家において「老中」格、すなわち家政の中枢を担う重臣であったことは確実視される。

筆頭家老としての忠倉は、軍事面での指揮官としてだけでなく、領国経営、外交政策、家中統制など、島津家の政策決定のあらゆる面に深く関与したと考えられる。彼の指導力、判断力、そして実行力が、島津氏のさらなる勢力拡大や領内統治の安定化に大きく貢献したことは、事前に示された「主家の勢力拡大に貢献した」という認識と完全に一致する。具体的な行政手腕に関する詳細な記録は乏しいものの、この筆頭家老という地位にあったこと自体が、彼の総合的な能力が主君や家中で高く評価されていたことの何よりの証左と言えるであろう。彼の軍事・外交における顕著な功績が評価され、島津家で最高位の家臣である筆頭家老に任命されたという事実は、彼の活動が島津家の発展にとって不可欠であったことを意味している。

島津家内での役割と影響力

筆頭家老としての伊集院忠倉は、島津貴久の治世後半から、その子である第16代当主・義久の治世初期にかけて、島津家中をまとめ、主君を強力に補佐する中心的な役割を担ったと推測される。島津氏が薩摩・大隅から日向へと勢力を拡大していく激動の時代において、彼の政治的・軍事的経験と判断は、島津家の進路決定に大きな影響を与えたであろう。

鹿児島県歴史資料センター黎明館の資料に含まれる「義久・義弘家老一覧」によれば、忠倉の子である伊集院忠棟が永禄9年(1566年)に家老(国老)に就任したと記録されている。この時期は、忠倉が筆頭家老として活動していた期間と一部重なるか、あるいは忠倉が隠居もしくは死去した後に忠棟がその地位を継承、あるいはそれに準ずる形で家老職に就いた可能性が考えられる。忠倉の活動期間の終点や、彼がいつ家老職を退いたのかは史料上明らかではないが、子・忠棟の台頭と伊集院家の家老職世襲の様相を考慮すると、忠倉の晩年から忠棟の時代へと、伊集院家が島津家中で重きをなし続けたことが窺える。

5. 伊集院忠倉の人物像と史料における記述

伊集院忠倉の人となりや具体的な活動の様子を伝える史料は、残念ながら豊富とは言えない。しかし、断片的な記録からは、彼の武将としての一面だけでなく、島津家中の重臣としての日常や役割も垣間見ることができる。

『上井覚兼日記』などに見る忠倉の姿

島津家の家老であった上井覚兼(うわい かくけん)が記した『上井覚兼日記』には、「伊集院掃部助殿(いじゅういんかもんのすけどの)」として、伊集院忠倉の名前が数カ所に見える 2。

例えば、ある日の記述には「閑談共也、打繍伊地知伯州・伊集院掃部助殿なと御酒持せ候て御座候問、雑談共にて酒宴也」とあり、忠倉が伊地知重秀(伯耆守)といった他の重臣たちと共に酒宴の席に侍り、主君の相伴をしながら雑談を交わすという、比較的穏やかな日常の一場面が記録されている。これは、彼が単に武勇に優れた武断派の将というだけでなく、他の家臣たちとも協調し、社交性も持ち合わせていた人物であった可能性を示唆している。

また、より公式な記録としては、永禄2年(1559年)4月9日付で島津貴久が琉球国王に宛てて発した書状の差出人として、「御老中」の一人として「伊集院掃部助殿(忠倉)」の名前が、他の老中職にあった家臣たちと共に連署されているのが確認できる。この事実は、忠倉が筆頭家老として、対外的な外交文書にもその名を連ねるほどの重要な立場にあり、島津家の政策決定の中枢に関与していたことを具体的に示している。

これらの『上井覚兼日記』における断片的な記述を総合すると、忠倉は島津家の重臣として、公式な外交業務(外交文書への連署)から、非公式な場における主君への近侍(酒宴への同席)まで、多岐にわたる役割をこなしていたことがわかる。これは、彼が島津家の政権中枢に深く食い込み、かつ他の家臣団とも円滑な関係を築いていた可能性を示唆する。彼が称した掃部助や大和守といった官途名もまた、彼の格式の高さを示すものと言えよう。

生没年不詳である点について

伊集院忠倉の正確な生年および没年は、現存する主要な史料からは確認されていない。これは戦国時代の武将、特に中央政権から地理的に離れた地方の武将については決して珍しいことではなく、記録が散逸したり、後世に十分に伝わらなかったりするケースは少なくない。

しかしながら、彼の活動時期については、史料からある程度特定することが可能である。天文18年(1549年)には黒川崎の戦いでの武功や樺山・北原両氏の和睦調停といった重要な活動が記録されており 1、弘治4年/永禄元年(1558年)には島津氏の筆頭家老に就任 1、そして永禄2年(1559年)には琉球への外交文書に老中として署名している。これらの記録から、忠倉は少なくとも16世紀半ば、1540年代末から1550年代にかけて活発に活動していたことが明らかである。

さらに、彼の子である伊集院忠棟が天文10年(1541年)頃の生まれであるという情報や、永禄9年(1566年)には国老(家老)に就任したという記録 を考慮すると、忠倉の活動期間のおおよその下限、すなわち彼がいつ頃まで家老職にあったのか、あるいはいつ頃没したのかを推測する手がかりとなる。忠棟が家老職に就いた永禄9年(1566年)頃には、忠倉は既に家老職を退いていたか、あるいは没していた可能性も考えられるが、明確な史料がないため断定はできない。

6. 結論:伊集院忠倉の歴史的評価

伊集院忠倉は、その子である伊集院忠棟の劇的な生涯と比較すると、歴史の表舞台での知名度は決して高くない。しかし、島津氏の発展期における彼の貢献は決して看過できるものではない。

島津家における忠倉の貢献の総括

伊集院忠倉は、島津氏が薩摩・大隅の統一を成し遂げ、戦国大名としての地位を確立していく上で極めて重要な転換期であった島津貴久の時代に、武将として、また政治家として多大な貢献を果たした。

特に天文18年(1549年)の黒川崎の戦いにおける大隅の有力国人・肝付氏の攻略は、島津氏の勢力拡大における画期的な出来事の一つであり、忠倉が父・忠朗と共に示した武功がその達成に不可欠であった。この勝利は、島津氏の大隅支配を大きく前進させるものであった。

また、樺山氏と北原氏の和睦調停に代表されるような国内の国人衆の統制や、弘治4年/永禄元年(1558年)以降の筆頭家老としての政務への参与は、島津氏の領国支配の安定化と強化に大きく寄与した。彼の活動は、島津氏が内憂を克服し、対外的な勢力拡大へと邁進するための基盤整備に繋がったと言える。

事前に示された認識の通り、伊集院忠倉はまさに「主家の勢力拡大に貢献した」重要な家臣であったと結論づけることができる。

戦国武将としての伊集院忠倉の再評価

伊集院忠倉に関する史料は限定的であり、その生没年すら詳らかではないため、彼の業績の全貌を詳細に分析し、評価することは容易ではない。しかし、残された断片的な記録を丹念に読み解くことで、彼が島津家の歴史における重要な転換期において、軍事・内政の両面にわたり中心的な役割を担った有能な武将であったことが明らかになる。

彼の存在と活躍なくして、島津氏のその後の飛躍はなかったかもしれない。子の伊集院忠棟が後に島津家中で強大な権勢を誇るに至った背景には、忠倉の代に築かれた伊集院家の確固たる地位と実績があったことは想像に難くない。忠倉の活躍は、伊集院家が島津家中で重きをなす基盤を固め、次代の忠棟のさらなる飛躍へと繋がる道筋をつけたとも評価できる。

忠倉のような、記録の陰に埋もれがちな人物に光を当てることは、戦国時代の地方大名の発展過程や、それを支えた家臣団の実像をより深く、多角的に理解する上で重要な意義を持つ。彼の評価は、息子・忠棟の評価とは独立して、彼自身の功績に基づいて行われるべきである。

以下に、伊集院忠倉の主要な活動を年譜としてまとめる。

伊集院忠倉 主要年譜

- 生年 :不詳

- 天文18年(1549年) :

- 薩摩国の有力国人である樺山氏と北原氏との間の紛争を調停し、和睦させる 1 。

- 父・伊集院忠朗と共に黒川崎の戦いに出陣。大隅加治木城主・肝付兼演を暴風雨に乗じた奇襲策(火計を用いたとの説あり)で破り、降伏へと追い込む 1 。

- 弘治4年/永禄元年(1558年) :

- これまでの功績により、島津氏の筆頭家老に就任する 1 。

- 永禄2年(1559年) :

- 4月9日付の島津貴久発琉球国王宛の外交書状に、他の老中と共に「伊集院掃部助殿」として連署する。

- 没年 :不詳

この年譜は、伊集院忠倉の生涯における確実な活動の画期を示しており、彼のキャリアの重要なポイントを簡潔に把握する一助となる。生没年不詳の人物にとって、このように活動が確認できる年譜は、その歴史的実在性と役割を理解する上で非常に有効な情報整理手段である。