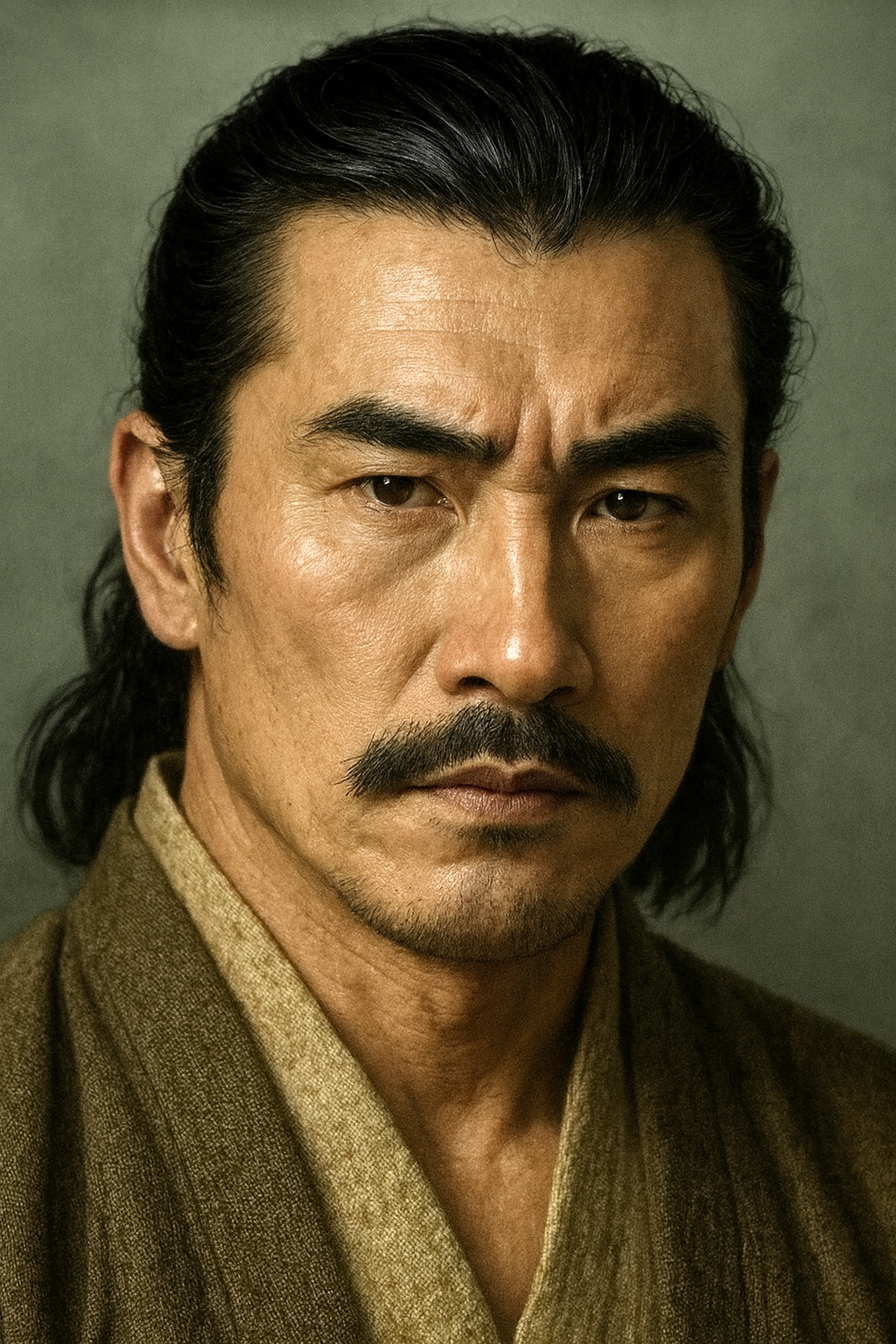

伴与七郎

伴与七郎は甲賀忍者の頭領。徳川家康の依頼で上ノ郷城を攻略し、妻子奪還に貢献。三河一向一揆で戦死したとされる。甲賀郡中惣のプロフェッショナルとして、歴史の重要局面で活躍した。

甲賀忍者頭領・伴与七郎に関する総合調査報告 ― 史実の断片と歴史的文脈からの再構築

第一章:序論 ― 徳川家康の窮地を救った謎の忍者

日本の戦国時代、数多の英雄たちが歴史の表舞台で覇を競う中、その裏側で暗躍し、時に歴史の潮流を決定づけるほどの役割を果たした者たちがいた。忍び、あるいは忍者と呼ばれる諜報・特殊作戦の専門家集団である。本報告書が主題とする「伴与七郎(ばん よしちろう)」は、そうした影の存在の中でも、特に重要な局面で決定的な功績を挙げながら、その生涯の多くが謎に包まれた人物である。

彼の名が歴史に刻まれるのは、永禄年間(1558年~1570年)のことである。1560年の桶狭間の戦いで主君・今川義元を失った松平元康(後の徳川家康)は、長年続いた今川氏からの隷属を脱し、独立勢力として三河統一への道を歩み始める。しかし、その前途は多難を極めた。旧領三河の回復は思うように進まず、さらに彼の正室である瀬名(築山殿)と嫡男・信康、長女・亀姫は、依然として今川氏の本拠地である駿府に人質として留め置かれていた。この妻子という最大のアキレス腱を抱える限り、家康は今川氏に対して常に弱みを握られ、大胆な軍事行動を起こすことができなかった。

この絶体絶命の状況を打開する鍵となったのが、今川方の将、鵜殿長照が守る三河・上ノ郷城の攻略であった。この城を落とし、鵜殿長照の子らを捕縛できれば、駿府の妻子との人質交換が可能になる。しかし、上ノ郷城は堅固であり、家康軍は攻めあぐねていた 1 。この膠着状態を打ち破るべく、家康が白羽の矢を立てたのが、近江国甲賀から呼び寄せた忍びの一団であり、その中心人物こそが伴与七郎であった 2 。彼は部下を率いて城内に潜入し、放火と攪乱工作によって城を内部から崩壊させ、攻略を成功に導いたのである。

この功績の大きさとは裏腹に、伴与七郎に関する史料は極めて断片的であり、その生涯はほとんど知られていない 2 。しかし、彼の活躍は単なる一傭兵の武功譚に留まらない。当時、家康の配下には服部半蔵正成に率いられた伊賀者がいたにもかかわらず、なぜ家康は外部の、しかも主家である六角氏を通じて敵方ともなりうる甲賀衆に、自らの命運を左右する最重要任務を託したのか。この問いは、戦国大名が「忍び」という外部の専門家集団をいかに認識し、その能力を評価し、作戦に応じて使い分けていたかという、当時の高度な「アウトソーシング」の実態を解明する上で、極めて重要な示唆を与える。

したがって、本報告書は、伴与七郎という一個人の記録を追うだけでなく、彼を育んだ「甲賀伴氏」という一族の系譜、彼が活動した「甲賀郡中惣」という特異な社会構造、そして同時代の他の忍びとの比較を通じて、その人物像を歴史的文脈の中に立体的に再構築することを目的とする。断片的な記録を繋ぎ合わせることで、戦国の世をプロフェッショナルとして生きた一人の忍び頭領の実像に迫る。

第二章:伴与七郎の実像 ― 史料が語る功績と生涯

伴与七郎の具体的な人物像を明らかにするためには、まず散在する史料から彼の名前、活動時期、そして功績を客観的に確定させる必要がある。史料は少ないながらも、その記述を丹念に比較検討することで、彼の「履歴書」の骨格を浮かび上がらせることができる。

2.1. 「与七郎」と「資定」:名前から探る人物の特定

史料において彼は「伴与七郎」という名で呼ばれることが多いが、これは通称(官職名や排行に由来する呼び名)である。「与七郎」という名は当時ありふれたものであり、彼を特定する上でより重要なのは諱(いみな)、すなわち実名である。

この点において、江戸時代中期に成立した軍記物『改正三河後風土記』の記述は極めて重要である。上ノ郷城攻めの場面で、「伴與七郎資定(ばん よしちろう すけさだ)」と、通称と諱が併記されているのだ 4 。この「資定」が彼の諱であった可能性は高い。この推測を補強するのが、伴氏一族の命名の慣習である。伴氏の系図を調査すると、諱には「景・兼・助・

資 ・祐・包」といった文字が伝統的に用いられており、「資」の字はその一つに含まれている 6 。したがって、「伴資定」という名は、甲賀伴氏の一員として極めて自然な名乗りであり、信憑性は高いと考えられる。本報告書では、以降、彼を「伴与七郎資定」として扱う。

2.2. 生没年不詳の謎と活動時期

伴与七郎資定の生年および没年を直接示す一次史料は、現在のところ確認されていない 2 。彼が歴史の表舞台で活躍した記録が永禄年間(1558年~1570年)に集中していることから、その活動時期を推し量るほかない。利用者から提示された「1502年~1566年頃」という期間は、彼の主たる活躍である上ノ郷城攻め(1562年)を壮年期と仮定した場合、蓋然性の高い範囲と言えるが、あくまでも後世の推定の域を出ない点には留意が必要である。

2.3. 史料の交錯:三河一向一揆での死亡説

彼の経歴における最大の謎は、その後の足取りである。史料には、彼の功績とその結末について、二つの異なる記述が存在する。

第一に、最も確実視される功績として、徳川家康の依頼を受け、永禄5年(1562年)に上ノ郷城を陥落させる大功を立てたという記録である 1 。これは彼の武名を不動のものとした輝かしい戦果であった。

第二に、ある史料は彼の最期について、異なる記述を残している。それは、三河一向一揆(1563年~1564年)の際、一揆勢が立て籠もる上宮寺へ忍び込み、放火作戦を実行しようとしたところを発見され、殺害されたというものである 7 。

一見すると、これらの記録は矛盾しているように思えるかもしれない。しかし、両者の時間関係を整理することで、合理的な解釈が可能となる。上ノ郷城攻めは永禄5年(1562年)、三河一向一揆の勃発は翌年の永禄6年(1563年)である。時系列に矛盾はない。家康は上ノ郷城での伴与七郎資定の働きを高く評価し、感状まで与えている 4 。その家康が、直後に発生した自身の支配基盤を根底から揺るがす大一揆に際し、すでに実績を証明済みの伴与七郎資定に、再び寺院への潜入・放火という特殊任務を依頼するのは、極めて自然な流れと言える。

したがって、これら二つの記録は矛盾するものではなく、むしろ連続した出来事を伝えていると考えるのが妥当である。すなわち、伴与七郎資定は「上ノ郷城攻めで大功を挙げて家康の信頼を得、続く三河一向一揆の鎮圧作戦にも傭兵として参加したが、その任務遂行中に命を落とした」という生涯である。この解釈は、彼の活躍がなぜ永禄年間に集中し、その後の歴史の表舞台から忽然と姿を消すのかという疑問に対する、説得力のある答えとなる。

以上の分析を基に、伴与七郎資定の生涯を年表にまとめると以下のようになる。

表1:伴与七郎の生涯と関連年表

|

西暦(和暦) |

伴与七郎の動向(推定含む) |

関連する歴史的出来事 |

|

1560(永禄3) |

- |

桶狭間の戦い、松平元康が今川氏から独立 |

|

1562(永禄5) |

上ノ郷城攻めに参加。鵜殿長照を討ち取る大功を立てる 1 。 |

元康、織田信長と清洲同盟を結ぶ |

|

1563(永禄6) |

(推定)三河一向一揆鎮圧に参加。 |

三河一向一揆が勃発 |

|

1564(永禄7) |

(推定)上宮寺への潜入作戦中に戦死か 7 。 |

三河一向一揆が鎮圧される |

|

1566(永禄9) |

- |

元康、「徳川家康」と改名 |

この年表は、伴与七郎資定の短いながらも凝縮された活躍が、家康のキャリア初期における三河統一という重要な物語の中で、いかに決定的な役割を果たしたかを明確に示している。

第三章:伴氏の系譜 ― 古代豪族から甲賀の雄へ

伴与七郎資定という人物を深く理解するためには、彼個人の資質だけでなく、彼が背負っていた「伴氏」という一族の歴史的背景と権威を知ることが不可欠である。彼は単なる一介の忍びではなく、由緒ある武士団の指導者であった。

3.1. 大伴氏の末裔という出自

伴氏の出自は、古代朝廷において軍事を司った名門豪族・大伴氏に遡るとされる 6 。大伴氏は、神話の時代に神武天皇の東征を支えた道臣命(みちのおみのみこと)を祖と仰ぎ、代々武門の家として朝廷に仕えた。しかし、平安時代初期の823年、淳和天皇の諱(いみな、大伴親王)を避けるために、一族は「大伴」を「伴」へと改姓した 6 。

さらに866年、一族の長であった大納言・伴善男が応天門の変に連座して失脚すると、伴氏は中央政界での権勢を完全に失い、その多くが地方へ下り、在地領主として土着していった 6 。甲賀の伴氏も、こうした流れの中で近江国に根を下ろした一族であると考えられる。彼らは中央での栄華を失った一方で、武門の名家としての誇りと伝統を在地社会で保持し続けたのである。

3.2. 甲賀五十三家と柏木三家

戦国時代の近江国甲賀郡は、特定の強力な大名による支配を受けず、独立性の高い地侍たちの連合体によって自治が行われていた。この地侍集団は「甲賀五十三家」と総称される 9 。伴氏は、この甲賀五十三家の中でも特に有力な一族であった。

甲賀五十三家の中でも、特に格式と勢力を有した21家は「甲賀二十一家」と呼ばれ、さらにその中でも伴氏は、山中氏・美濃部氏と並んで「柏木三家(かしわぎさんけ)」と称される中核的な存在であった 9 。この事実は、伴与七郎資定が率いた部隊が、寄せ集めの集団ではなく、甲賀武士団の中でも名門中の名門であり、高い結束力と練度を誇っていたことを示唆している。彼らの本拠地は、現在の滋賀県甲賀市にあった伴中山城であったと伝わっている 9 。

3.3. 一族の象徴:木瓜紋

伴氏一族が用いた家紋は「木瓜(もっこう)」であった 6 。木瓜紋は、後に織田信長が使用したことで広く知られるが、甲賀の地においては、伴氏とその一族の象徴として認識されていた。甲賀の総鎮守とされる油日神社や、伴一族の氏神である大鳥神社の神紋も木瓜紋であり、この地域における伴氏の影響力の大きさを物語っている 13 。

3.4. 近江と三河:二つの伴氏

特筆すべきは、伴氏の勢力が近江甲賀だけに留まらなかったという点である。徳川家康の地盤である三河国にも、幡豆郡や設楽郡を中心に「三河伴氏」と呼ばれる一族が存在し、両者は遠く離れていながらも同じ木瓜紋を用い、同族としての意識を共有していた 6 。

この事実は、家康が伴与七郎資定に接触する上で、重要な意味を持った可能性がある。全く縁故のない外部の傭兵集団に、自らの将来を賭けた重要任務を依頼するには、大きなリスクが伴う。しかし、もし家康の家臣団や支配下の三河国衆の中に、甲賀伴氏と繋がりを持つ「三河伴氏」の者がいれば、その人物を仲介役とすることで、信頼関係の構築や交渉が円滑に進んだであろう。家康の甲賀衆への依頼は、突発的な思いつきではなく、既存の人的ネットワークを巧みに利用した、より計画的なものであった可能性が考えられる。これは、家康の現実的で周到な情報収集能力と人材活用術の一端を示すものと言えるかもしれない。

第四章:甲賀の社会 ― 「甲賀郡中惣」という共和制

伴与七郎資定の行動原理と、彼の「頭領」という立場の本質を理解するためには、彼が所属した甲賀社会の特異な統治構造、すなわち「甲賀郡中惣(こうかぐんちゅうそう)」を分析することが不可欠である。この分析を通じて、彼が一般的な封建的主君とは全く異なる性質のリーダーであったことが明らかになる。

4.1. 「同名中」と「郡中惣」の構造

戦国時代の一般的な武家社会が、惣領(本家)を頂点とし、庶子家(分家)がその家臣団に組み込まれるピラミッド型の主従関係で成り立っていたのに対し、甲賀の社会構造は根本的に異なっていた。

甲賀社会の基本単位は、「同名中(どうみょうちゅう)」と呼ばれる、同じ苗字を持つ一族の連合体であった 14 。この同名中の最大の特徴は、惣領家と庶子家が主従関係ではなく、対等な立場で組織を運営していた点にある 14 。突出した権力者の存在を許さず、一族が横並びで連合するこのシステムは、全国的に見ても極めて珍しいものであった。

そして、甲賀郡内に点在するこれらの同名中が、郡全体の利害に関わる問題に対処するためにさらに大きく連合したのが、「甲賀郡中惣」と呼ばれる郡規模の自治組織であった 10 。伴与七郎資定が属した伴氏も、この郡中惣を構成する有力な同名中の一つであった。

4.2. 合議制と「惣掟」

甲賀郡中惣の運営は、一人の領主による独裁ではなく、各同名中から選出された代表者たちによる合議によって行われていた 14 。物事の決定は多数決を原則とし、決まらない場合はくじ引きを用いるなど、まさに「共和制」に近い統治システムが機能していたのである 14 。

さらに、彼らは「惣掟(そうおきて)」と呼ばれる成文法を定め、それに基づいて共同体の規律を維持し、構成員間の紛争を解決していた 16 。隣接する伊賀の「惣国一揆」とも連携し、国境で「野寄合」と呼ばれる合同会議を開くことも掟に定められており、高度な自治能力と外交能力を有していたことがわかる 18 。

4.3. 外部勢力との関係

当初、甲賀郡中惣は近江守護である六角氏に協力する立場にあり、その軍事行動に参加していた 20 。六角氏もまた、甲賀武士団の自治を認める代わりに、彼らの高い戦闘能力を傭兵として利用していた 22 。

しかし、六角義賢の代に、重臣である後藤賢豊を誅殺したことに端を発する「観音寺騒動」などで家中の結束が乱れ 23 、最終的に織田信長の侵攻によって六角氏が没落すると 20 、甲賀武士団は特定の主君を持たない、独立した軍事力となった。彼らは自らの戦闘技術や諜報能力を「商品」として、最も有利な条件を提示する大名と契約を結ぶ、プロフェッショナルな傭兵集団としての性格を強めていった。

この社会構造は、伴与七郎資定の立場を考える上で決定的に重要である。彼の「頭領」という役割は、絶対的な権力を持つ封建的な「主君」ではなかった。むしろ、惣の合議によって承認された任務を遂行するための「作戦指揮官」であり、現代で言うところの「プロジェクトマネージャー」に近い存在であったと推測される。彼の権威は、伴氏という名門の出自に加え、交渉力、作戦立案能力、そして何よりも依頼された任務を確実に成功させるという実績によって支えられていた。家康からの上ノ郷城攻めという依頼も、伴与七郎資定個人の判断ではなく、まず甲賀郡中惣の合議にかけられ、組織として受注が決定された後、その実行責任者として彼が選出されたと考えるのが自然である。彼の働きは、彼個人の功名であると同時に、「甲賀郡中惣」という共同体全体の利益(報酬や名声)に直結するものであり、その背後には極めて成果主義的な厳しい現実があったのである。

第五章:白眉の功績 ― 上ノ郷城攻めの全貌

伴与七郎資定のキャリアの頂点であり、彼の名を歴史に刻んだのが、永禄5年(1562年)の上ノ郷城攻めである。この作戦は、単なる一城の攻略戦ではなく、徳川家康の将来を決定づけた、極めて重要な軍事行動であった。その全貌を、作戦背景、実行過程、戦術、そして歴史的意義の観点から多角的に分析する。

5.1. 依頼の背景:家康の独立戦争と人質奪還

桶狭間の戦いを経て今川氏から独立した家康にとって、三河国の完全統一は最優先課題であった 1 。しかし、その前には大きな障害が二つあった。一つは、今川氏に味方する三河国内の諸将の存在。もう一つは、駿府に人質として留め置かれた正室・瀬名と嫡男・信康の存在である。

この状況を打開するため、家康は上ノ郷城主・鵜殿長照に狙いを定めた。鵜殿氏は今川一門に連なる重臣であり、その子である氏長・氏次は、家康の妻子と交換する人質として申し分のない価値を持っていた 4 。上ノ郷城を攻略し、鵜殿兄弟を捕縛すること。それが、家康の家族を救い出し、三河支配を盤石にするための絶対条件であった。

5.2. 作戦の実行:甲賀衆の投入

しかし、上ノ郷城は防御が固く、家康軍の正攻法ではなかなか陥落させることができなかった 1 。ここで家康は、常攻めを諦め、特殊作戦による攻略へと切り替える。その実行部隊として選ばれたのが、伴与七郎資定率いる甲賀衆であった。

史料によれば、伴与七郎資定は数十名から八十余名の手勢を率いて三河に赴いたとされる 2 。この作戦において、家康配下の服部半蔵正成や伊賀衆がどのような役割を果たしたかについては、明確な記録は少ない。後年の大河ドラマなどでは伊賀と甲賀の連携や対決が描かれることもあるが 4 、少なくとも上ノ郷城攻めに関しては、史料が一致してその功績を伴与七郎資定と彼が率いた甲賀衆のものとして記録している点が重要である。

5.3. 戦術の分析:甲賀流忍術の神髄

伴与七郎資定が展開した戦術は、甲賀流忍術の神髄とも言うべき、複合的かつ効果的なものであった。

- 潜入・放火 : 部隊は夜陰に乗じて城内に忍び込み、各所に放火した。これにより城内は物理的な損害を受けると共に、守備兵は混乱に陥った 1 。

- 心理戦・情報攪乱 : 放火と同時に、城内で「裏切りだ」「返り忠が出た」などと虚偽の情報を大声で叫び、流布させた 1 。これにより、守備兵の間に深刻な疑心暗鬼が生じ、誰が敵で誰が味方か分からないパニック状態に陥った。指揮系統は完全に麻痺し、組織的な抵抗は不可能となった。

- 目標の無力化 : 大混乱の中、城主・鵜殿長照は城から脱出を図る。しかし、その逃走経路はすでに甲賀衆によって予測されていた。長照は城の北方にある護摩堂付近で待ち伏せしていた伴与七郎資定自身によって討ち取られた 5 。一説には、討ち取った首から高価な香木である伽羅の香りがしたため、それが城主・長照のものであると確認されたという 5 。

これらの戦術は、単なる武力による破壊ではなく、情報、心理、破壊工作を巧みに組み合わせた、極めて高度な特殊作戦であった。最小限の戦力で最大限の効果を上げ、敵の戦闘能力と戦闘意思を同時に奪うという、忍びの戦術思想が見事に体現されている。

5.4. 歴史的意義:家康の三河統一への道

この作戦の成功は、家康の運命を大きく好転させた。計画通り鵜殿氏長・氏次兄弟の身柄を確保した家康は、これを交渉材料として今川氏真と交渉し、ついに妻子を駿府から取り戻すことに成功した 5 。家族という最大の人質を失った今川氏の三河への影響力は決定的に低下し、家康は後顧の憂いなく三河統一事業を推進できるようになったのである。

この功績がいかに大きなものであったかは、家康が伴与七郎資定に与えた感状からも窺い知ることができる。「鵜殿系図」にその文面が伝わる感状には、「今度鵜殿藤太郎其方被討取、近比御高名無比類候(このたび、そなたが鵜殿藤太郎(長照)を討ち取ったことは、近頃比類なき大手柄である)」と最大級の賛辞が記されている 4 。この一通の書状は、伴与七郎資定という一人の忍び頭領が、後の天下人・徳川家康の黎明期において、いかに重要な役割を果たしたかを物語る、第一級の証拠と言えるだろう。

表2:上ノ郷城攻めに関する主要史料の記述比較

|

史料名 |

推定成立年代 |

伴与七郎の役割 |

討伐対象 |

備考 |

|

『三河物語』 |

江戸初期 |

忍者たちが潜入し混乱させる。 |

鵜殿長照は討死。 |

忍者の活躍は記すが、伴与七郎の個人名は登場しない 25 。 |

|

『改正三河後風土記』 |

江戸中期 |

伴与七郎資定 が鵜殿長照を討ち取る。 |

鵜殿長照 |

最も具体的に与七郎の功績を記述している 4 。 |

|

『寛政重修諸家譜』 |

江戸後期 |

(鵜殿家の項)松平軍の攻撃で落城。 |

鵜殿長照は討死。 |

幕府の公式記録であり、忍者の活躍のような詳細な戦術には触れない 25 。 |

|

「鵜殿系図」 |

不明 |

伴与七郎 が鵜殿藤太郎(長照)を討ち取った功で感状を得る。 |

鵜殿長照 |

家康からの感状の文面を収録しており、功績を裏付ける 4 。 |

第六章:後世への継承と文化的表象

歴史の表舞台から忽然と姿を消した伴与七郎資定であったが、彼が属した伴氏と、彼が体現した「甲賀の忍び」という存在は、その後も形を変えて後世に記憶され、現代の文化にも影響を与え続けている。ここでは、史実と創作の境界線を見極めながら、その継承の軌跡を追う。

6.1. 江戸時代の甲賀組と同族の動向

伴与七郎資定の活躍に感銘を受けた徳川家康は、甲賀衆の能力を高く評価し続けた。関ヶ原の戦いの後、家康は伏見城の戦いで戦死した甲賀衆の子弟らを中心に、正式に徳川家の家臣団として召し抱え、「甲賀組」を編成した 11 。これは与力十人、同心百人から成る部隊であり、江戸城の警備や幕府の諜報活動を担ったとされる。伴与七郎資定の直接の子孫がこの中にいたかは定かではないが、伴氏一族の者もこの甲賀組に組み込まれ、徳川の世を支える一翼を担ったと考えられる。

また、甲賀武士の活躍は忍び働きだけに留まらなかった。伴氏から分かれた山岡氏の出身である山岡景友は、当初足利義昭に、後に織田信長、豊臣秀吉、そして徳川家康に仕え、最終的には常陸国古渡藩の初代藩主として大名にまでなっている 27 。これは、甲賀の地侍が持つ高度な政治的・軍事的スキルが、忍びとしてだけでなく、武将としても高く評価されていたことを示す好例である。

6.2. 現代に伝わる「伴家忍之伝」

伴氏の名と「忍び」の技術は、さらに時代を下って現代にまで伝えられているとされる。甲賀流忍術の一派である「伴家忍之伝(ばんけしのびのでん)」を継承したとされる川上仁一氏は、「最後の忍者」として国内外で知られている 29 。川上氏によれば、彼は石田正蔵という師からこの流派を学び、18歳で「甲賀流伴党21代宗師家」を継承したという 31 。

この伝承が、戦国時代の伴与七郎資定から直接的な系譜で繋がっているかを学術的に証明することは困難である。しかし、伴氏の名を冠した忍術の流儀が、近代まで何らかの形で受け継がれてきた可能性を示唆するものであり、文化史的に見て非常に興味深い事例である。

6.3. 創作の世界における伴与七郎

伴与七郎資定の劇的な功績は、現代のクリエイターたちの想像力を掻き立て、小説やゲームといった創作の世界で新たな生命を得ている。

特に、作家・岩井三四二氏の歴史小説『忍びのそろばん』では、伴与七郎が主人公として描かれている 33 。この作品における与七郎は、単なる武勇に優れた忍者ではなく、そろばんを駆使して任務の収支を計算し、費用対効果を冷静に分析しながら作戦を遂行する、極めて合理的でビジネスライクな忍者頭領として造型されている 36 。

この「そろばんを持つ忍者」という創作上の人物像は、一見すると奇抜に思えるかもしれない。しかし、これは史実における伴与七郎資定の立場を、現代的な比喩を用いて巧みに表現したものと評価できる。第四章で分析したように、彼は「甲賀郡中惣」という共和制的な共同体の利益を背負い、依頼を請け負うプロフェッショナルであった。任務の受注に際しては、投入する人員の損耗リスク、必要経費、そして成功報酬などを天秤にかける、シビアなコスト計算が不可欠だったはずである。小説における「そろばん」は、まさにこの「コスト意識」と「プロフェッショナリズム」を象徴する小道具として機能している。したがって、この創作は全くの架空の産物ではなく、史実の背景から導き出される彼の役割の本質を、見事にキャラクターとして昇華させたものと言えるだろう。

また、複数のスマートフォンゲームにおいても、彼の名前「伴資定」と上ノ郷城攻めのエピソードがイベントの題材として採用されており 39 、彼の功績が現代のエンターテインメントコンテンツにおける魅力的な「物語」の核となっていることがわかる。

第七章:結論 ― 歴史の瞬間に輝いた「プロフェッショナル」

本報告書を通じて行ってきた調査と分析の結果、戦国時代の人物「伴与七郎資定」について、以下の結論を導き出すことができる。

第一に、伴与七郎資定は、生没年も定かではない、史料に乏しい人物である。しかし、彼が実在し 44 、永禄5年(1562年)の上ノ郷城攻めにおいて、徳川家康の将来を左右するほどの決定的かつ比類なき功績を挙げたことは、複数の史料を比較検討することで確実視される。その後の三河一向一揆の際に戦死したという記録 7 は、彼の輝かしい活躍がなぜその後の歴史から途絶えるのかを説明する、最も合理的な解釈である。

第二に、彼の真価は、個人としての武勇や忍術の技量に留まるものではない。彼という人物を正しく理解するためには、彼が属した甲賀伴氏という古代武門に連なる由緒ある家柄と、何よりも「甲賀郡中惣」という、戦国時代において類例を見ない共和制的な自治組織の存在を考慮することが不可欠である。

第三に、この特異な社会構造から、伴与七郎資定の「頭領」としての立場が、封建的な主従関係に縛られた武士とは全く異なるものであったことが明らかになった。彼は、惣の合議に基づき、特定の任務を請け負う「プロフェッショナル集団のリーダー」であった。その働きは、依頼主(クライアント)である大名と契約を結び、高度な専門性をもって課題解決にあたる現代のコンサルタントや、特殊作戦を請け負う民間軍事会社にも通じる、極めて先進的なものであった。

最終的に、伴与七郎資定の生涯は、戦国という時代の多様性を我々に教えてくれる、極めて貴重な歴史的断章である。彼の物語は、織田・豊臣・徳川といった中央の巨大権力とは異なる論理で動いた「在地勢力」のリアルな姿を浮き彫りにする。それは、自らの技術と組織力を資本として大名と渡り合い、時に歴史の重要な局面で決定的な影響を与えた、名もなきプロフェッショナルたちの存在証明に他ならない。伴与七郎資定は、歴史の主役ではない者たちが、いかにして歴史を動かしうるかを示す、最良の事例の一つとして、記憶されるべき人物である。

引用文献

- 徳川家康も重用した...伊賀、甲賀の「忍び」列伝 - WEB歴史街道 - PHP研究所 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/1178

- 甲賀者・伴与七郎が辿った生涯|家康の伊賀越えの護衛をした甲賀の忍者【日本史人物伝】 https://serai.jp/hobby/1138718

- 徳川家康からの初の大仕事受注!甲賀忍者の「鵜殿退治」とは? - 忍者ポータルサイト https://ninjack.jp/magazine/0d1q5ogKBy4014G4BEhQk

- 「どうする家康」伊賀&甲賀の忍び対決が魅せた第6回放送「続・瀬名奪還作戦」振り返り - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/193899/2

- 伴資定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%B4%E8%B3%87%E5%AE%9A

- 二村順二 氏 「甲賀の伴氏と三河の伴氏」 - daitakuji 大澤寺 墓場放浪記 https://www.daitakuji.jp/%E4%BA%8C%E6%9D%91%E6%B0%8F-%E4%B8%89%E9%81%A0%E7%A0%94-%E8%A8%AD%E6%A5%BD%E6%B0%8F-%E4%B8%89%E6%B2%B3%E4%BC%B4%E6%B0%8F%E7%B3%BB-%E3%81%BB%E3%81%8B/

- 忍者名鑑 は行 - SYURIKEN http://www.syuriken.com/ninja_content/ninja-zinbutsu-hag.htm

- ばん - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/ban.html

- 甲賀五十三家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E8%B3%80%E4%BA%94%E5%8D%81%E4%B8%89%E5%AE%B6

- 甲賀郡中惣(こうがぐんちゅうそう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B2%E8%B3%80%E9%83%A1%E4%B8%AD%E6%83%A3-1164335

- 甲賀武士・山中一族 - 三録山摂取院唯称寺 公式 https://www.yuishouji.com/%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E4%B8%80%E6%97%8F/

- 伴谷公民館 http://bantani-jichi.com/history/bannaka02.htm

- 甲賀の木瓜紋 - 播磨屋 備忘録 http://usakuma21c.sblo.jp/article/23126105.html

- 甲賀郡中惣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E8%B3%80%E9%83%A1%E4%B8%AD%E6%83%A3

- 林立する方形単郭の城郭群 https://www.keibun.co.jp/saveimg/kakehashi/0000000201/pdf_sub_3561_20161222143108.pdf

- 郡中惣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A1%E4%B8%AD%E6%83%A3

- 甲賀の中世城館 https://www.kyotofu-maibun.or.jp/data/kankou/kankou-pdf/ronsyuu5/5-7yagi300.pdf

- 忍びの里 甲賀 日本遺産の文化財群 甲賀衆結束の鎮守の杜 | 一般社団法人・東京滋賀県人会 https://imashiga.jp/blog/%E5%BF%8D%E3%81%B3%E3%81%AE%E9%87%8C%E3%80%80%E7%94%B2%E8%B3%80%E3%80%80%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%81%BA%E7%94%A3%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E7%BE%A4%E3%80%80%E7%94%B2%E8%B3%80%E8%A1%86%E7%B5%90/

- 伊賀惣国一揆掟書(いがそうこくいっきおきてがき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BC%8A%E8%B3%80%E6%83%A3%E5%9B%BD%E4%B8%80%E6%8F%86%E6%8E%9F%E6%9B%B8-1267481

- 甲賀古士 - 遠藤 潔オフィシャルサイト|遠藤潔の活動報告 http://kiyoshi-endo.com/information/detail.php?id=637

- 甲賀流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E8%B3%80%E6%B5%81

- 観音寺城 - 埋もれた古城 表紙 http://umoretakojo.jp/Shiro/Kansai/Shiga/Kannonji/index.htm

- 六角異聞 - 第二話~観音寺騒動 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n7798bz/5/

- 伊賀・甲賀、暗躍する『影の軍団』。通説とエンタメの見事な融合場面。「爪噛み・腹下しの元康」登場で待たれる覚醒【どうする家康 満喫リポート】6 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1113894

- 石川数正による人質交換は偶然の産物だった? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/25813

- 忍者の歴史 |忍びの館 https://ninja-yakata.net/history.html

- 山岡景友とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B1%B1%E5%B2%A1%E6%99%AF%E5%8F%8B

- 山岡景友 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B2%A1%E6%99%AF%E5%8F%8B

- 「秘められた忍者の真の姿を世界へ向け発信していきたい。」忍術継承者・甲賀伴党21代宗師家 川上仁一さん【ふくい人に聞く】 - ふーぽ https://fupo.jp/article/fukuijin_kawakamizinichi/

- 世界が注目する「最後の忍者」と精神を受け継ぐものたち【福井県若狭町を発掘!】 - note https://note.com/wakasa_hakkutsu/n/ne9097bcdbdcd

- 忍術の修行と研究に生涯を捧げる~一人一業・私の生き方 https://shuchi.php.co.jp/article/1131

- 忍術に学ぶ幸せに生きる知恵——甲賀伴党21代宗師家・川上仁一が語る https://www.chichi.co.jp/web/20190211_shinobi_kawakami/

- 『竹千代を盗め』既刊・関連作品一覧 - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/titles/1000022058

- 竹千代を盗め - 岩井三四二 - Google ブックス https://books.google.co.jp/books?id=JKm0AAAACAAJ&hl=ja&source=gbs_ViewAPI

- 竹千代を盗め / 岩井三四二【著】 <電子版> - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-08-9984716414

- 竹千代を盗め(講談社文庫) [文庫] 通販【全品無料配達】 - ヨドバシ.com https://www.yodobashi.com/product/100000009001169613/

- 竹千代を盗め - 文芸・小説 岩井三四二(講談社文庫):電子書籍試し読み無料 - ブックウォーカー https://bookwalker.jp/dea2bbe799-131a-47a8-a062-aab62bb2694f/

- 楽天Kobo電子書籍ストア: 竹千代を盗め - 岩井三四二 - 4310000014117 https://books.rakuten.co.jp/rk/fbfcd6b33ddf3066b47b530521af4cc2/

- ネクソン、人気芸人・ピースが出演する『ドミネーションズ』のTVCM第2弾を放映開始 期間限定ユニット・忍者が登場するイベントも開催決定 | gamebiz https://gamebiz.jp/news/155587

- ピースが出演する『ドミネーションズ』のTVCM第2弾! CM放映記念の期間限定イベントも開催 https://games.app-liv.jp/archives/55848

- 文明創造-』 大人気芸人・ピース出演のTVCMシリーズ「違いのわかる人たちへ」第2弾 放映開始! 期間限定ユニット・忍者が登場するCM記念イベントも開催決定 | お知らせ - NEXON https://jp.nexon.com/news/131806

- 歴史RTS『ドミネーションズ -文明創造-』 大人気芸人・ピース出演 https://appget.com/c/news/148443/dominations-10/

- iOS/Android「ドミネーションズ -文明創造-」お笑い芸人・ピース出演のTVCMシリーズ「違いのわかる人たちへ」第2弾が放映開始!記念イベントも開催 | Gamer https://www.gamer.ne.jp/news/201601210031/

- 「どうする家康」第29回「伊賀を越えろ!」 家康の徳が天運を引き寄せた伊賀越え - note https://note.com/tender_bee49/n/n68adbebd1dbe