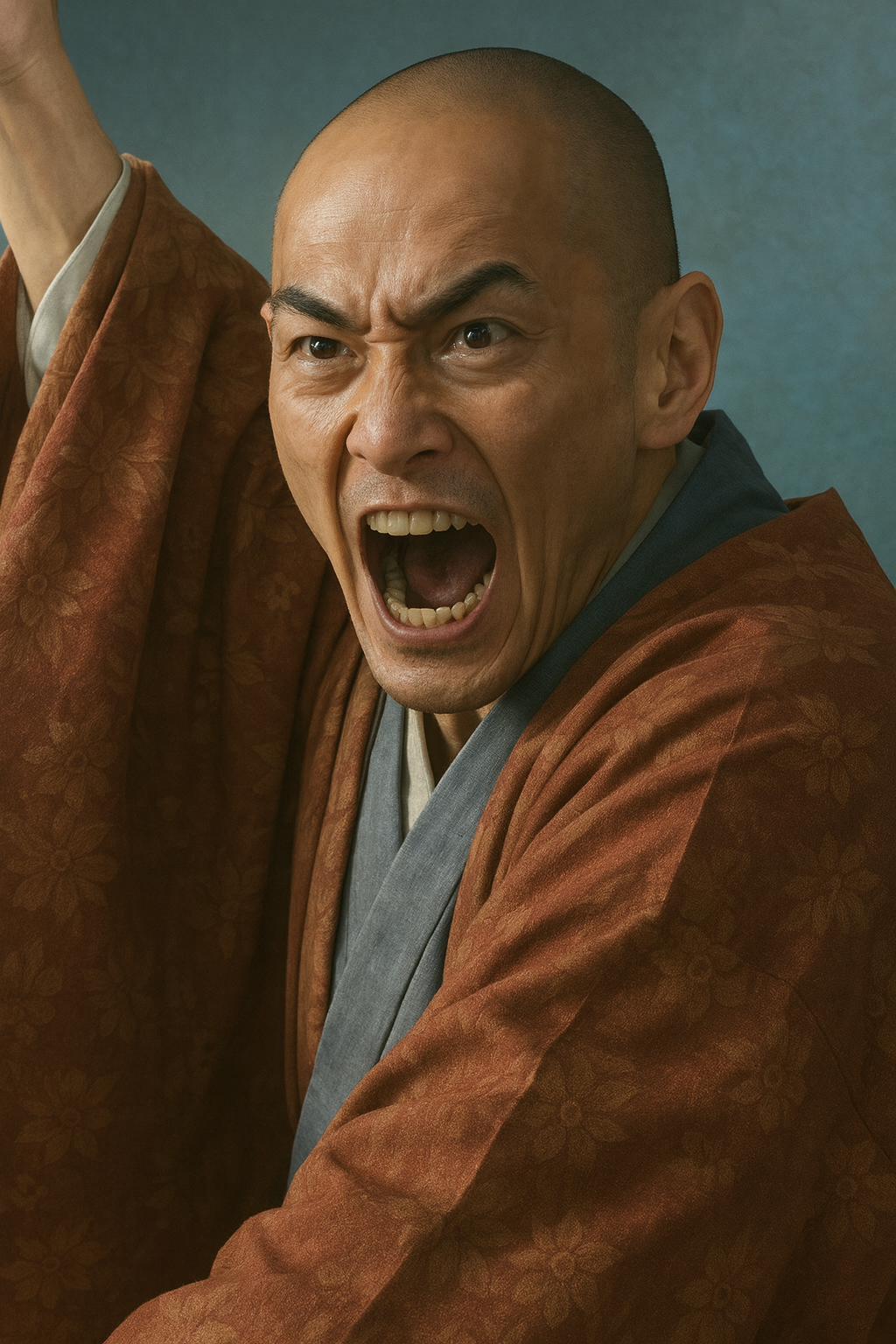

佐々木道誉

佐々木道誉は南北朝時代の武将で、足利尊氏の側近として室町幕府創設に貢献。奇抜な振る舞いで「婆娑羅大名」と呼ばれ、政治・軍事・文化に多大な影響を与えた。

佐々木道誉 ― 婆娑羅の魂、乱世の創造主

序章:乱世の寵児、佐々木道誉

鎌倉幕府という700年近く続いた武家政権の秩序が崩壊し、二つの朝廷が半世紀以上にわたって相争った南北朝時代。それは、旧来の権威が失墜し、新たな価値観が激しく模索された、まさに混沌と躍動の時代であった 1 。この時代の精神を一身に体現し、後世に「婆娑羅大名」としてその名を刻んだ人物こそ、佐々木道誉(ささきどうよ)、俗名を高氏(たかうじ)である。

一般に、道誉は「婆娑羅」という言葉のイメージ通り、奇抜な衣装を身にまとい、伝統や格式を嘲笑うかのような傍若無人な振る舞いを好んだ人物として知られている 3 。しかし、その派手な表層の奥には、冷徹な計算に基づいて権謀術数を駆使する策略家、足利尊氏・義詮の二代にわたって幕府を支えた重鎮政治家、そして連歌、茶の湯、立花、能楽といった後の室町文化の源流を創り出した一流の文化人という、驚くほど多面的な顔が隠されている 5 。彼は単なる時代の異端児ではなく、時代の変革を主導した創造主であった。

本報告書は、軍記物語の金字塔である『太平記』に描かれる、時に英雄的、時に悪漢的な道誉の姿と、古文書などの一次史料から浮かび上がる史実の道誉像とを比較検討する 7 。そして、彼の複雑な行動原理を解き明かし、その生涯が南北朝という時代、さらにはその後の日本の歴史に与えた影響を、政治、軍事、経済、文化の各側面から網羅的かつ深く考察することを目的とする。

【表1】佐々木道誉 生涯年表

|

西暦 (和暦) |

道誉の年齢 |

佐々木道誉の動向 |

国内外の主要な出来事 |

|

1296 (永仁4) |

1 |

近江国にて誕生 9 。 |

|

|

1314 (正和3) |

19 |

左衛門尉に任官 11 。 |

|

|

1322 (元亨2) |

27 |

検非違使に任官 11 。 |

|

|

1324 (元亨4) |

29 |

後醍醐天皇の石清水八幡宮行幸に随行 11 。 |

正中の変 |

|

1326 (嘉暦1) |

31 |

北条高時に従い出家、「導誉」と号す 10 。 |

|

|

1331 (元弘1) |

36 |

|

元弘の乱が勃発。 |

|

1332 (元弘2) |

37 |

後醍醐天皇の隠岐配流を警護。北畠具行を処刑 3 。 |

|

|

1333 (元弘3) |

38 |

足利尊氏と連携し六波羅探題を攻略 12 。 |

鎌倉幕府滅亡。建武の新政開始。 |

|

1334 (建武1) |

39 |

雑訴決断所の奉行人となる 11 。 |

|

|

1335 (建武2) |

40 |

中先代の乱で尊氏に従い戦う 12 。 |

中先代の乱。尊氏が建武政権から離反。 |

|

1336 (延元1/建武3) |

41 |

湊川の戦いに参戦。比叡山を包囲 11 。 |

南北朝時代開始。室町幕府成立。 |

|

1338 (延元3/暦応1) |

43 |

近江守護に任命される(一時的) 12 。 |

|

|

1340 (興国1/暦応3) |

45 |

妙法院焼き討ち事件を起こす 3 。 |

|

|

1343 (興国4/康永2) |

48 |

出雲守護に任命される。引付頭人となる 17 。 |

|

|

1350 (正平5/観応1) |

55 |

|

観応の擾乱が勃発。 |

|

1351 (正平6/観応2) |

56 |

尊氏との策略で直義を京から追い落とす。「佐々木大惣領」となる 12 。 |

|

|

1358 (正平13/延文3) |

63 |

|

足利尊氏死去。足利義詮が2代将軍に就任。 |

|

1360 (正平15/延文5) |

65 |

摂津守護に任命される 18 。 |

|

|

1366 (正平21/貞治5) |

71 |

大原野で壮大な花見の会を催し、斯波高経を失脚させる 11 。 |

|

|

1367 (正平22/貞治6) |

72 |

細川頼之を管領に推挙 10 。 |

足利義詮死去。足利義満が3代将軍に就任。 |

|

1368 (正平23/応安1) |

73 |

隠居したとみられる 11 。 |

|

|

1373 (文中2/応安6) |

78 |

近江国甲良荘の勝楽寺にて死去 8 。 |

|

第一章:出自と鎌倉幕府御家人としての前半生

近江源氏・佐々木氏の系譜と京極氏の勃興

佐々木道誉の生涯を理解するためには、まず彼が属した佐々木氏、そしてその一派である京極氏の歴史的背景を把握する必要がある。佐々木氏は宇多天皇を祖とする宇多源氏の名門であり、平安時代後期には近江国蒲生郡佐々木荘を本貫地とする有力な武士団として頭角を現していた 6 。

鎌倉幕府の成立過程において、源頼朝の挙兵にいち早く馳せ参じた佐々木氏の四兄弟は、幕府創設の功臣として重用された 19 。しかし、承久3年(1221年)の承久の乱では、一族の多くが後鳥羽上皇方についたために没落。その中で幕府方についた佐々木信綱の系統が佐々木氏の主流として生き残った 20 。

仁治3年(1242年)に信綱が没すると、その所領は4人の息子に分割相続された。三男の泰綱が宗家(惣領家)を継いで近江守護職と南近江六郡、そして京都の六角東洞院の邸宅を相続し「六角氏」を称した。一方、四男の氏信は京都の京極高辻の屋敷を拠点としたことから「京極氏」を名乗り、北近江四郡を主な勢力圏とした 20 。これにより、近江国は六角氏と京極氏という二つの佐々木氏が南北に並存・対峙する構図が生まれた。鎌倉時代を通じて、京極氏をはじめとする庶子家は、京都に常駐して六波羅探題の指揮下で任務をこなす在京御家人としての性格を強め、惣領家である六角氏から次第に自立していく傾向にあった 22 。

京極氏庶流からの飛躍 ― 養子縁組の戦略的意味

佐々木道誉は、永仁4年(1296年)、この京極氏の一族である佐々木宗氏の三男として生を受けた 10 。彼の父・宗氏は京極氏の中でも傍流であり、三男という立場は、通常であれば一族の中で重要な地位を望むことは難しい。しかし、道誉は京極氏の本流であった従兄弟の佐々木貞宗(宗氏の父・氏信の兄の孫)の養子となる 10 。

この養子縁組は、道誉の生涯における最初の、そして極めて重要な転機であった。単なる親族間の養子というだけではなく、戦略的な意味合いが色濃く含まれていたと考えられる。鎌倉後期は、分割相続によって惣領家の力が弱まり、惣領制が揺らぎ始めていた時代である。そのような状況下で、庶流の三男である道誉が本流の養子となったことは、彼自身の非凡な才能や器量を一族の長老が見抜いた結果であった可能性が高い。この一点をもって、彼は家督相続の有力候補へと躍り出て、京極氏の中枢に関与する道を開かれたのである。実力主義が台頭する南北朝の動乱の中で、庶流出身の道誉が惣領家を凌駕していく、その素地はこの時点で既に形成されていたと言えよう。

鎌倉幕府でのキャリア ― 二つの顔を持つエリート御家人

鎌倉幕府の御家人として、若き日の道誉は順調なキャリアを歩んだ。彼の俗名は「高氏」というが、これは当時の鎌倉幕府第14代執権であった北条高時から一字を拝領したものである 3 。奇しくも、後に天下を争い、そして共に歩むことになる足利尊氏も、元は同じ「高氏」を名乗っていた。この事実は、道誉が北条得宗家と極めて親密な関係にあり、幕府内でもエリートとして嘱望されていたことを物語っている。

彼は幕府において、将軍や執権の側近である「御相伴衆」という要職に就いていた 11 。嘉暦元年(1326年)、主君である北条高時が病により出家すると、道誉もそれに追随して剃髪し、「導誉」(後に「道誉」の字が定着)と号した 10 。これは「つきあい出家」とも呼ばれる当時の慣習であり、主君への忠誠を示す行為であった。しかし、同時にこれは、彼が俗世のしがらみから一歩距離を置き、より自由な立場で時勢を観察することを可能にする巧妙な一手であったとも解釈できる。

一方で、道誉は鎌倉に留まるだけの武士ではなかった。正和3年(1314年)に左衛門尉、元亨2年(1322年)には検非違使に任官するなど、朝廷の官職も得ていた 11 。特に検非違使は京都の治安維持と裁判を司る重要な役職であり、彼は在京御家人として長期間京都に滞在していたと考えられる。元亨4年(1324年)には、後醍醐天皇の石清水八幡宮への行幸に供奉しており、朝廷との接点も持っていた 11 。この鎌倉(武家政権)と京都(朝廷)の両方に足場を持つという経験が、後の動乱期において、彼の複雑で巧妙な立ち回りを可能にする基盤となったのである。

第二章:動乱への序曲 ― 鎌倉幕府の崩壊と建武の新政

元弘の乱における二枚舌 ― 『太平記』が描く道誉像

元弘元年(1331年)、後醍醐天皇による倒幕計画が発覚し、元弘の乱が勃発する。この歴史的な大動乱の初期において、佐々木道誉は実に不可解で、二面性のある役割を演じている。

乱に敗れた後醍醐天皇が捕らえられ、隠岐へと配流される際、道誉は幕府の命令によりその警護役を務めた 3 。軍記物語である『太平記』や『増鏡』は、この十数日に及ぶ道中において、道誉が天皇の悲嘆に触れ、その倒幕の志に深く同情し、涙したと情緒的に描いている 12 。

しかし、その一方で、道誉は同じく倒幕計画に加わった公卿の重鎮、北畠具行を捕らえ、自らの本拠地である近江国柏原の屋敷で幕府の命令通りに処刑するという冷徹な任務を遂行している 10 。ここでも『太平記』は、処刑に至るまで道誉が具行を手厚くもてなし、別れを惜しんだという逸話を挿入し、彼の人間的な情誼の厚さを強調する。

これらの逸話は、道誉が単なる幕府の忠実な僕ではなく、早くから時代の変化を敏感に感じ取り、反幕府勢力にも共感を寄せる複雑な内面を持っていたかのように見せる。しかし、これを史実として鵜呑みにすることはできない。むしろ、これは『太平記』の作者による巧みな文学的脚色と見るべきである。後の道誉の立場変更、すなわち幕府から尊氏方への「裏切り」を、単なる変節ではなく、時代の流れを読んだ上での苦渋の決断であったと読者に印象づけるための伏線であった可能性が高い。史実の道誉は、幕府の命令を忠実にこなしつつも、水面下で次なる覇者を見極めようとする、極めて計算高い政治家であったと解釈するのが妥当であろう。

足利尊氏との連携と倒幕への道

道誉の真の狙いは、衰退する北条氏ではなく、新たなる時代の担い手と見定めた足利尊氏との連携にあった。讃岐丸亀に伝わる京極家の家譜によれば、元弘3年(1333年)3月、尊氏が倒幕軍の総大将として鎌倉を出立する時点で、既に道誉と尊氏の間には北条氏討伐を前提とした密約が交わされていたと記されている 14 。後世の家譜であるため信憑性には慎重な検討を要するものの、その後の両者の連携を見れば、この時期に何らかの密約があった可能性は極めて高い 10 。

同年、尊氏が丹波国篠村八幡宮で倒幕の兵を挙げ、京都の六波羅探題を攻撃すると、道誉の動きは決定的となる 10 。六波羅探題はあっけなく陥落し、探題北方の北条仲時ら一族432名は、鎌倉を目指して敗走する。しかし、彼らは道誉の所領である近江国番場宿(現在の滋賀県米原市)で、行く手を阻まれ、蓮華寺で壮絶な自害を遂げた 12 。この地で仲時一行の足止めに「盗賊」が動いたとされているが、その背後で地元の領主である道誉が糸を引いていたことは想像に難くない。彼は、尊氏の挙兵に呼応し、敵の退路を断つという決定的な役割を果たしたのである。

建武の新政とその崩壊

鎌倉幕府が滅亡し、京都に戻った後醍醐天皇による「建武の新政」が始まると、道誉はその功績を評価され、新政権の中枢に迎えられた。彼は一族の六角氏らと共に、訴訟を扱う最重要機関の一つである雑訴決断所の奉行人(裁判官)に任命される 11 。これは、新政権が彼の武力だけでなく、京都での実務経験や政治的手腕を高く買っていたことの証左である。

しかし、公家を重視し、武士の恩賞要求に十分に応えられなかった建武の新政は、急速に武士層の支持を失っていく。この権力の移行期において、道誉は早くから新政の限界を見抜き、尊氏こそが武家の新たな棟梁であると確信していた。彼は、新政権下で要職を務めながらも、常に尊氏と連携し、次なる行動の機会をうかがっていた。やがて武士たちの不満が爆発し、尊氏が新政権から離反すると、道誉もまた、何のためらいもなく尊氏の側に馳せ参じることになる。彼の政治的嗅覚は、時代の大きな転換点を的確に捉えていた。

第三章:室町幕府の創設者 ― 足利尊氏の懐刀

建武の乱と南北朝動乱の立役者

建武の新政が崩壊し、足利尊氏と後醍醐天皇の対立が「建武の乱」へと発展すると、佐々木道誉は一貫して尊氏の最も信頼できる将帥の一人として活躍する。建武2年(1335年)、北条高時の遺児・時行が鎌倉幕府の再興を掲げて蜂起した「中先代の乱」では、尊氏に従って関東へ出陣。東海道を進む軍勢の中で、相模川の戦いにおいて敵の大軍を前に渡河を強行し、先陣を切るという武功を挙げた 12 。『太平記』は、この場面を、彼の祖先である佐々木高綱が宇治川の先陣争いで名を馳せた故事になぞらえて描き、道誉の武勇を讃えている。この功績により、彼は尊氏から上総国と伊豆国に所領を与えられ、その後の活動の経済的基盤を強化した。

尊氏が建武政権と完全に決別し、京都へ進軍すると、道誉もその中核を担った。延元元年/建武3年(1336年)、湊川の戦いで楠木正成らを破り、尊氏が京都を制圧した後も、後醍醐天皇方が立てこもる比叡山延暦寺に対して、本拠地である近江国側から兵糧攻めを行い、補給路を断つという重要な役割を果たした 11 。やがて尊氏は光明天皇を擁立して北朝を成立させ、征夷大将軍に任じられて室町幕府を開く。一方、後醍醐天皇は吉野へ逃れて南朝を開き、日本は半世紀にわたる南北朝の動乱期に突入する。この幕府創設に至る一連の過程において、道誉は軍事・戦略の両面で不可欠な存在であった。

観応の擾乱における暗躍 ― 尊氏との絶対的信頼関係

室町幕府が成立して間もなく、幕政の主導権を巡って、将軍・足利尊氏と、その弟で政務を統括していた足利直義との間に対立が生じる。この「観応の擾乱」と呼ばれる幕府の内紛は、全国の武士を二分する深刻な争いに発展したが、この危機においても道誉の立場は揺るがなかった。彼は一貫して尊氏を支持し、その勝利のために巧妙な策略を巡らせる。

その真骨頂が、観応2年/正平6年(1351年)に見せた驚くべき謀略である。この時、尊氏は突如「佐々木道誉に謀反の疑いあり」として、その討伐を名目に近江へ出兵した 12 。しかし、これは尊氏と道誉が事前に打ち合わせた壮大な芝居であった。真の狙いは、尊氏が京都を離れた隙に、京に残る直義を孤立させ、挟み撃ちにすることにあった。この策略は、もし道誉が土壇場で裏切れば、尊氏自身が窮地に陥るという極めて危険な賭けであった。尊氏がこのような大胆な作戦を実行できたのは、道誉に対する絶対的な信頼があったからに他ならない。道誉もまた、その信頼に完璧に応え、直義を京から敗走させることに成功する。この一件は、二人の間に単なる主従関係を超えた、強固な盟友としての絆があったことを如実に物語っている。

「裏切り者」という評価の再検討

『太平記』などの軍記物語や、一部の通俗的な歴史解釈において、道誉は戦況に応じて幕府、天皇方、尊氏方と次々に寝返りを繰り返した、節操のない「裏切り者」として描かれることがある 4 。確かに彼の行動の軌跡は、一見すると複雑で、立場を頻繁に変えているように見える。

しかし、その行動原理を深く分析すると、そこには一本の揺るぎない軸が存在することに気づく。それは「足利尊氏」という一個人の覇業を成就させることへの、徹底した献身である。彼が忠誠を誓ったのは、鎌倉幕府や建武政権といった「組織」や「体制」ではなかった。彼は、旧来の秩序が崩壊した動乱期にあって、新たな時代を切り拓くカリスマとして尊氏個人に全てを賭けたのである。

後世の、特に近代以降に形成された国家や組織への忠誠を絶対視する価値観から見れば、彼の行動は「裏切り」と映るかもしれない。しかし、主従関係がより個人的な信頼や利害に基づいて成立していた中世武士社会の価値観に立てば、道誉の選択は裏切りではなく、激動の時代を生き抜くための最も合理的かつ戦略的な「判断」であった。彼の数々の立場変更は、全てが尊氏を勝利に導くという最終目的に向かって計算された行動であり、その意味で彼は生涯を通じて一度も尊氏を裏切らなかったと言える。この視点こそが、道誉という複雑な人物の実像に迫る鍵となる。

第四章:婆娑羅の神髄 ― 旧秩序への挑戦者

「婆娑羅」の時代精神

佐々木道誉を語る上で欠かすことのできないのが、「婆娑羅(ばさら)」というキーワードである。この言葉は、サンスクリット語で金剛石(ダイヤモンド)を意味する「ヴァジュラ」を語源とし、あらゆるものを打ち砕くほどの硬さや輝きを持つイメージを伴う 4 。

南北朝時代において「婆娑羅」とは、単なる派手好み以上の、一つの社会風潮であり、新しい美意識であった。それは、公家や天皇、大寺社といった旧来の権威や身分秩序を軽んじ、時には嘲笑し、実力主義的な価値観を是とする精神を根底に持っていた 2 。奢侈で華美な服装や、常識外れの派手な振る舞いは、その精神が外面に現れたものに過ぎない。この風潮は、鎌倉時代後期からの農業生産力の向上や貨幣経済の浸透によって社会が流動化し、旧来の身分制度に縛られない「悪党」と呼ばれる新興勢力や、経済力をつけた庶民が台頭した時代背景から生まれた、必然的な文化現象であった 1 。道誉は、この婆娑羅の精神を最も鮮やかに、そして最も効果的に体現した人物であった。

道誉の婆娑羅的行動 ― 計算されたパフォーマンス

道誉の「婆娑羅」は、単なる奇行や自己顕示欲の発露ではなかった。彼の行動は常に、明確な政治的意図に基づいた、計算され尽くしたパフォーマンスであった。その代表例が、『太平記』に記された二つの有名な事件である。

第一は、暦応3年(1340年)の「妙法院焼き討ち事件」(『太平記』巻二十一)である 30 。事の発端は、道誉の家臣が、皇族が門跡(住職)を務める格式高い天台宗寺院である妙法院の僧兵と諍いを起こし、暴行を受けたことであった。これに激怒した道誉は、兵を率いて妙法院を包囲し、躊躇なく火を放ち焼き払ってしまった 3 。これは、当時の人々にとって信じがたい暴挙であった。寺社勢力が持つ神聖な権威を武力で踏みにじるこの行為は、単なる私憤の爆発ではなく、武家の力が旧来の宗教的権威を凌駕したことを天下に示す、強烈な政治的メッセージだったのである。

第二は、貞治5年(1366年)の「大原野の花見」(『太平記』巻三十九)である 31 。当時、幕府内では管領の斯波高経が権勢を振るっており、道誉にとって最大の政敵であった。高経が将軍・足利義詮の邸宅で花見の宴を催すことを知った道誉は、意図的に同じ日を選び、京都西郊の大原野で、それを遥かに凌駕する空前絶後の花見の会を企画した 11 。京都中の名だたる芸能人を根こそぎ集め、贅を尽くした料理や酒を用意し、貴重な香を焚きしめる。極めつけは、高さ一丈(約3メートル)余りの巨大な真鍮製の花瓶を据え、そこに桜の大木をあたかも一本の立花(いけばな)のように活けてみせたという 31 。この壮大かつ奇抜な演出は都中の評判を独占し、将軍邸の宴を完全に霞ませ、高経の面目を徹底的に潰した。結果、この一件も一因となり、高経は権威を失墜し、管領の座を追われることになる。これは、文化的な催しを政争の道具として利用した、道誉の類稀なる策略と美意識の勝利であった。

計算された婆娑羅と破滅的な婆娑羅 ― 土岐頼遠との比較

道誉と同時代、同じく婆娑羅大名として名を馳せた武将に、美濃守護の土岐頼遠がいる 33 。頼遠もまた、戦場では勇猛果敢で、旧来の権威を物ともしない人物であった。しかし、彼の婆娑羅は、道誉のそれとは決定的に異なっていた。

康永元年(1342年)、頼遠は酒に酔った勢いで、道で遭遇した光厳上皇の牛車に対して「院か、犬か。犬ならば射てしまえ」などと暴言を吐き、矢を射かけるという前代未聞の狼藉を働いた 35 。この行為は、幕府の秩序維持を重んじる足利直義の逆鱗に触れ、頼遠は数々の武功にもかかわらず、斬首刑に処せられた 33 。彼の行動は感情的かつ衝動的であり、結果として自らを破滅に導いたのである 34 。

これに対し、道誉の婆娑羅的行動は、常に冷徹な計算の上に成り立っていた。妙法院焼き討ちも大原野の花見も、彼の権勢を誇示し、政敵を排除するという明確な目的があった。彼は、朝廷や幕府の根幹を揺るがすような、越えてはならない一線を決して越えることはなかった。その行動は常に、足利政権の安定と自らの地位向上という大局観に立脚していた。ここに、単なる傾奇者ではない、稀代の政治家・佐々木道誉の真骨頂を見出すことができる。

第五章:守護大名としての経営と権力基盤

佐々木道誉の権勢は、その軍事力や政治的策略のみならず、彼が築き上げた強固な経済基盤に支えられていた。彼は生涯を通じて複数の国の守護大名として君臨し、その権限を最大限に活用して富を蓄積し、それを更なる権力拡大の源泉とした。

【表2】佐々木道誉 官職・守護職一覧

|

役職・守護国 |

就任時期(主なもの) |

備考 |

|

左衛門尉 |

1314年 (正和3) |

朝廷の官職 11 |

|

検非違使 |

1322年 (元亨2) |

朝廷の官職、京都の治安維持 11 |

|

御相伴衆 |

鎌倉時代末期 |

鎌倉幕府の役職、執権の側近 11 |

|

雑訴決断所奉行人 |

1334年 (建武1) |

建武政権の役職 11 |

|

若狭守護 |

1336年 (延元1/建武3) |

室町幕府の守護職 11 |

|

近江守護 |

1338年 (延元3/暦応1) |

異例の補任。一時的 12 。 |

|

上総守護 |

1335年 (建武2) 以降 |

中先代の乱の恩賞 11 |

|

出雲守護 |

1343年 (興国4/康永2) |

以後、京極氏が世襲 11 |

|

飛騨守護 |

不詳 |

11 |

|

摂津守護 |

1360年 (正平15/延文5) |

11 |

|

引付頭人 |

1343年 (興国4/康永2) |

室町幕府の訴訟機関の長官 11 |

|

評定衆 |

不詳 |

室町幕府の最高政務機関の構成員 11 |

|

政所執事 |

不詳 (一時的) |

室町幕府の財政・政務機関の長官 11 |

|

佐々木大惣領 |

1351年 (正平6/観応2) |

幕府に公認された佐々木一族の棟梁 16 |

近江支配を巡る相克と「佐々木大惣領」への道

道誉の権力基盤を語る上で、本拠地である近江国の支配権を巡る動きは特に重要である。近江は古来より佐々木氏の根拠地であり、鎌倉時代を通じて惣領家である六角氏が守護職を世襲してきた、一族にとって象徴的な土地であった 12 。

しかし、建武5年/暦応元年(1338年)、足利尊氏は庶流である道誉を近江守護に任命するという異例の措置をとる 12 。これは、惣領家の六角氏よりも道誉の軍功と忠誠を高く評価した尊氏の、明確な意思表示であった。この時の守護在職は約半年間という短いもので、すぐに六角氏頼に返還されたものの 10 、この一件は佐々木一族内の力関係に大きな波紋を広げた。

そして決定的だったのが、観応の擾乱後の正平6年/観応2年(1351年)である。幕府は、道誉に対して「佐々木大惣領」という地位を公式に認め、佐々木一族全体に対する軍勢催促権を付与した 16 。これにより、道誉は名実ともに佐々木氏のトップとなり、惣領家である六角氏を凌駕する権威を手中に収めた。彼は、一族内の伝統的な序列を、幕府という新たな権威を背景に実力で覆したのである。

守護権限の活用と経済基盤の構築

南北朝の絶え間ない戦乱は、守護の権限を飛躍的に増大させた。守護は、国内の軍事・警察権だけでなく、経済的な権限も次々と獲得していった。道誉もまた、これらの権限を巧みに利用して、莫大な富を築き上げた。

その一つが「半済令」の行使である。これは、戦乱を理由に、守護が管国内の荘園や公領から年貢の半分を兵糧米として徴収することを幕府が認めた法令である 40 。当初は一時的な措置であったが、次第に恒久化し、守護が荘園の支配権そのものを奪う足がかりとなった。また、「段銭」と呼ばれる、田地の面積に応じて臨時に課される軍事税の徴収権も、守護の重要な財源となった 42 。道誉は多田院の修造費用を捻出するために、摂津国の多田荘やその周辺に段銭を課している記録が残っている 42 。

さらに、彼が支配した国々の地理的・産業的特性も、その経済力を支えた。本拠地・近江は、京都と東国・北国を結ぶ陸上交通の要衝であり、琵琶湖の水運は当時の物流の大動脈であった 45 。この交通路を抑えることで、関銭や津料といった通行税や、活発化する商業活動から上がる利益を掌握できたと考えられる。また、彼が長年守護を務めた出雲国は、古来より良質な砂鉄の一大産地であり、たたら製鉄が盛んであった 47 。武器や農具の生産に不可欠な鉄という戦略物資を直接支配下に置いたことは、彼の軍事力と経済力を盤石なものにした。

道誉は、軍事的・政治的な功績によって守護職という地位を得、その地位を利用して半済や段銭、交通・産業利権を通じて経済力を蓄え、その潤沢な資金を背景に「婆娑羅」的な文化・政治活動を展開して更なる影響力を獲得し、その影響力でまた新たな利権を得る、という「権力と経済の好循環」を自ら作り出し、巧みに回し続けた。その手腕は、単なる武将の域を超えた、卓越した経営者のそれであった。

第六章:文化のパトロン ― 芸道に生きた男

佐々木道誉の人物像で最も特異な点は、彼が当代随一の武将・政治家であったと同時に、室町文化の形成に決定的な役割を果たした一流の文化人であったことである。彼の活動は単なる趣味や教養の域をはるかに超え、後の日本の芸道の礎を築くものであった 6 。

連歌史に名を刻む詠み手

南北朝時代、和歌から発展した連歌は、公家と武家の垣根を越えた最高の知的遊戯であり、重要な社交の場であった 48 。道誉はこの連歌の世界で、驚くべき才能を発揮した。

時の関白であり、連歌を芸術の域にまで高めた当代随一の文化人・二条良基は、道誉の句を絶賛し、その斬新で洒脱な作風は「道誉風」と呼ばれて一世を風靡したほどであった 3 。良基が勅撰に準ずるものとして編纂した初の連歌集『菟玖波集』には、武士としては異例の多さである八十数首もの道誉の句が採録されている 12 。これは、彼が単なる愛好家ではなく、連歌史上に確固たる地位を占める一流の詠み手であったことを証明している。彼にとって連歌会は、美意識を表現する場であると同時に、政財界の要人たちと交流し、情報を交換し、影響力を行使するための高度な政治的空間でもあった。

茶の湯、唐物、そして立花

道誉は、当時流行し始めた茶の湯にも深く傾倒した。茶の産地や銘柄を飲み当てる「闘茶」と呼ばれる遊戯的な茶会をしばしば催し、その豪華さは『太平記』にも記されている 3 。彼はまた、中国(唐物)から渡来した美術工芸品の熱心な蒐集家・鑑定家でもあった。特に「九十九髪茄子」や「京極文琳」といった名物茶入は有名で、これらの貴重な唐物は彼の権威と富の象徴であった 3 。後にこれらの名物は将軍家に献上され、足利将軍家のコレクションの中核をなすことになり、彼の文化資産が幕府の権威付けに大きく貢献した。

さらに、道誉は今日の華道(いけばな)の源流ともいえる「立花」の創始者の一人とされている。彼がその理論を口伝の形でまとめたとされる『立花口伝大事』は、現存する最古の華道伝書といわれ、後の華道の発展に絶大な影響を与えた 3 。大原野の花見で桜の大木を巨大な花瓶に活けたという逸話は、彼の立花における壮大なスケールと美意識を象徴している。

芸能のプロデューサーとして

道誉の文化への関与は、芸能の世界にも及んだ。彼は田楽や猿楽といった舞台芸術を深く愛好し、多くの優れた芸能者を庇護した 12 。

その中でも特筆すべきは、猿楽を能として大成させた観阿弥・世阿弥親子との関係である。二代将軍・足利義詮や三代将軍・義満に親子を推挙し、彼らが幕府の庇護を得るきっかけを作ったのは道誉であったと伝えられている 50 。また、彼は観阿弥・世阿弥が属する大和猿楽だけでなく、そのライバルであった近江猿楽日吉座の名手・犬王(道阿弥)も厚く支援した 50 。犬王は観阿弥亡き後の能楽界の第一人者であり、その優美な芸風は世阿弥にも大きな影響を与えた 55 。

道誉の文化活動は、自らが実践する「プレイヤー」であるに留まらない。彼は才能ある芸術家を見出して支援する「パトロン」であり、さらには連歌、茶、花、芸能といった諸芸を組み合わせた壮大なイベント(大原野の花見など)を企画・実行する「プロデューサー」でもあった。彼の存在なくして、後の世に花開く室町文化の様相は、大きく異なったものになっていたであろう。

第七章:幕府の宿老 ― 晩年と遺産

幕府の「不倒翁」として

正平13年/延文3年(1358年)に足利尊氏が死去した後も、佐々木道誉の権勢は揺るがなかった。彼は尊氏の子である二代将軍・足利義詮からも絶大な信頼を寄せられ、幕府の最長老、すなわち「宿老」として重きをなし続けた 3 。『太平記』に描かれる他の有力守護大名の多くが政争に敗れて没落していく中で、道誉は決して倒れることのない「不倒翁」として、幕政に影響力を行使し続けたのである 8 。

義詮の時代、道誉は自らが管領などの表立った役職に就くことは少なかった。その代わり、彼は将軍を補佐する最高責任者である管領の任命権を事実上掌握し、自らの意に沿う人物をその地位に就けることで、幕政を裏から操る「陰の実力者」としての役割を果たした 3 。彼は自らの手を汚すことなく、幕府の舵取りを行ったのである。

次世代への布石と安らかな最期

貞治6年/正平22年(1367年)、将軍義詮が病に倒れ、若くしてこの世を去る。跡を継いだのは、まだ幼い三代将軍・足利義満であった。この幕府最大の危機にあって、道誉は再びその政治手腕を発揮する。彼は、幼い義満を補佐する管領として、四国で勢力を持つ実力者・細川頼之を強く推挙した 10 。この人選は的確であり、頼之はその優れた統治能力で義満を支え、室町幕府の安定期を築くことに大きく貢献した。道誉は、自らの政治的遺産を次世代へ確実に引き継ぐための道筋をつけたのである。

幕府の将来を見届けた道誉は、応安元年/正平23年(1368年)頃、息子の高秀に出雲守護職を譲るなど、事実上政界から引退したと考えられる 11 。そして応安6年/文中2年(1373年)8月25日、本拠地である近江国甲良荘の勝楽寺において、78歳の波乱に満ちた生涯を閉じた 8 。その戒名は「勝楽寺殿徳翁導誉」。墓所は同寺と、京極氏代々の菩提寺である滋賀県米原市の徳源院に現存する 11 。

京極氏の繁栄と道誉の遺産

道誉個人の成功は、京極一族のその後の繁栄に直結した。彼が一代で築き上げた幕府内での絶大な政治的地位と、複数国にまたがる守護職という強固な経済基盤は、京極氏が幕府の屋台骨を支える名門へと飛躍するための盤石な土台となった。

道誉の子・高秀も父の遺産を受け継ぎ、侍所頭人などの幕府要職を歴任した 20 。これにより、京極氏は管領を輩出する三管領(細川・斯波・畠山)に次ぐ家格を持つ「四職(ししき)」(京極・山名・一色・赤松)の一つに数えられる特権的な地位を確立した 20 。

その後の応仁の乱や戦国時代の動乱の中で、多くの守護大名家が内紛や下剋上によって没落していった。京極氏もまた、一時は衰退の危機に瀕したが 58 、高次の代に織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に巧みに仕えることで再興を果たした 20 。江戸時代には、讃岐丸亀藩や但馬豊岡藩など、複数の外様大名家として存続し、明治維新を迎えることができた 57 。多くの名家が歴史の波に消えていく中で京極氏が生き残れたのは、道誉が残した家格、人脈、そして何よりも「乱世を生き抜く知恵」という有形無形の巨大な遺産があったからに他ならない。彼の生涯は、一個人の立身出世物語であると同時に、一つの武家を一国の有力者から天下の政治を担う名門へと押し上げた、壮大な一族史の輝かしい序章であった。

終章:佐々木道誉の歴史的意義

佐々木道誉は、日本の歴史上、極めて稀有な個性を持つ人物である。彼の生涯を振り返ると、そこにはいくつもの顔が浮かび上がる。旧主を裏切り新主君に乗り換え、権謀術数の限りを尽くす冷徹な策略家。しかしその一方で、一度忠誠を誓った足利尊氏の覇業のためには、生涯を捧げて危険な謀略さえ厭わない忠臣。幕府の権力構造を裏で支え、時には管領さえも意のままに動かすフィクサー。そして何よりも、旧来の価値観や権威を大胆に破壊し、後の室町文化の源流となる新たな美意識を創造した文化の革命家。これらの多面的な要素が、一人の人間の中に矛盾なく同居している点に、道誉という人物の比類なき魅力と歴史的重要性がある。

軍記物語『太平記』は、道誉のこうした婆娑羅的で型破りな側面を、数々のドラマチックな逸話を通じて生き生きと描き出した 61 。妙法院焼き討ちや大原野の花見といったエピソードは、道誉を南北朝という時代のダイナミズムを象徴する魅力的なキャラクターとして読者に印象づけることに成功している。しかし、その文学的な虚像の裏には、古文書などの史料から読み解かれる、常に冷静に時勢を分析し、自らの利益と一族の繁栄のために最も合理的な選択を続ける、現実主義者の姿がある。この虚実の大きな振幅こそが、我々を惹きつけてやまない佐々木道誉像を形成していると言えよう。

結論として、佐々木道誉は、単に動乱の時代に適応し、巧みに生き抜いた人物ではない。彼はその卓越した知謀と大胆な行動力、そして類稀なる美的感覚を武器として、時代の混沌の中から「室町」という新しい時代の政治体制と文化の様式を、自らの手で積極的に築き上げた「創造主」であった。彼の生涯は、鎌倉という旧秩序が崩壊し、戦国という新たな動乱へと至る過渡期において、武家社会がいかにして政治的成熟を遂げ、文化の爛熟期を迎えたかを象徴する、不世出の軌跡として、日本史上に燦然と輝いている。

引用文献

- 「ばさら」の時代|配信映画 - 科学映像館 https://www.kagakueizo.org/create/yoneproduction/267/

- 「ばさら」とは~行き詰った時代を変革する精神 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/179

- 婆娑羅な男~佐々木道誉 – Guidoor Media https://www.guidoor.jp/media/basara-doyo-sasaki/

- バサラ大名、佐々木道誉 - 暮らしと勉強、猫と一緒に~Bettyのブログ https://www.betty0918.biz/entry/2021/09/12/%E3%83%90%E3%82%B5%E3%83%A9%E5%A4%A7%E5%90%8D%E3%80%81%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E9%81%93%E8%AA%89

- 内乱とバサラの美 -林屋辰三郎『佐々木道誉』 https://www.mdri.co.jp/documents/tenpousen/202304_onkochishin.pdf

- 婆娑羅大名 佐々木道誉 | 新書マップ4D https://shinshomap.info/book/9784166613106

- 佐々木道誉書状 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/gallery/0000000647

- 古典への招待 【第56回:佐々木道誉――『太平記』の内と外】 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/articles/koten/shoutai_56.html

- 佐々木道誉 ささきどうよ - 表千家 https://www.omotesenke.jp/cgi-bin/result.cgi?id=75

- 佐々木(ささき)氏 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/tetuya/REKISI/taiheiki/jiten/sa2.html

- 佐々木道誉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E9%81%93%E8%AA%89

- 「佐々木道誉」自由奔放なバサラ大名は政治勘抜群 尊氏が生涯信頼した盟友 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2029

- 佐々木道誉(ささきどうよ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E9%81%93%E8%AA%89-68911

- 南北朝動乱時代、文武両道に通じた佐々木道誉 - 四條畷市立教育文化センター http://nawate-kyobun.jp/masatsura_tusin_60.pdf

- 歴史の目的をめぐって 佐々木道誉 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-11-sasaki-douyo.html

- 南北朝期・室町期の近江における京極氏権力の形成 - 公益財団法人滋賀県文化財保護協会 https://shiga-bunkazai.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/eb8f64f17884cbc81de933c4c9384b2b.pdf

- 【歴史】佐々木道誉の経歴と人物|赤田の備忘録 - note https://note.com/akd_f0506/n/nffe7ebe8b9f0

- 【守護佐々木道誉】 - ADEAC https://adeac.jp/takarazuka-city/text-list/d100020/ht200350

- 史の綴りもの 007 尼子氏への流れ・京極氏、婆沙羅大名佐々木道誉まで | のこす記憶.com https://nokosukioku.com/note/?nokosukioku_column=%E5%8F%B2%E3%81%AE%E7%B6%B4%E3%82%8A%E3%82%82%E3%81%AE-007-%E5%B0%BC%E5%AD%90%E6%B0%8F%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%83%BB%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E6%B0%8F%E3%80%81%E5%A9%86%E6%B2%99%E7%BE%85

- 武家家伝_京極氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kyo_goku.html

- 近江源氏佐々木氏と京極氏 - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/sasaki-kyogoku

- 【六角氏と京極氏】 - ADEAC https://adeac.jp/konan-lib/text-list/d100010/ht030120

- 近江守護佐々木氏の成立 http://www.edu-konan.jp/ishibeminami-el/kyoudorekishi/301010200.html

- 竹むきが記 - 春さんのHomePage http://hal.la.coocan.jp/b_class/chusei_10.html

- 観応の擾乱 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kanno-no-joran/

- 30年日本史00837【建武期】手越河原の戦いと佐々木道誉投降 - note https://note.com/jamm_/n/n7f941cd87e28

- 戦国婆娑羅 - 平野美術館 http://www.hirano-museum.jp/basara.html

- 戦国婆娑羅-武士たちの美意識- | 展覧会 | アイエム[インターネットミュージアム] https://www.museum.or.jp/event/87353

- ばさらとは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E3%81%B0%E3%81%95%E3%82%89-860634

- 太平記/巻第二十一 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E8%A8%98/%E5%B7%BB%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%8D%81%E4%B8%80

- 佐々木道誉とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E9%81%93%E8%AA%89

- 佐々木道誉の魅力~自由闊達な「ばさら者」の逸話 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4258

- 婆娑羅大名土岐頼遠とは?大活躍も酔って上皇に狼藉、その後と子孫は? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/204296/

- 「土岐頼遠」上皇へのありえない狼藉で刑死 有能な猛将の末路 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2060

- 土岐頼遠(ときよりとお)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E9%A0%BC%E9%81%A0-104620

- 藤原道長vs伊周の権力闘争「闘乱のごとし」といわれた激論、道長従者百舌彦殺害危機と為時の「謎昇進」の真相【光る君へ 満喫リポート】19 | サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト - Part 4 https://serai.jp/hobby/1185847/4

- 酒に飲まれた男の末路…酒に酔って上皇にとんでもない愚行を働き処刑された武将・土岐頼遠。その愚行とは? - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/216180/2

- 室町時代 日本史・日本史年表|ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/period-muromachi/

- 近江国(オウミノクニ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%BF%91%E6%B1%9F%E5%9B%BD-38874

- 日本史|日本史一問一答 https://chitonitose.com/jh/jh_exercises_q_a.html?page=54

- 南北朝の動乱をわかりやすく解説!対立が60年続いた理由とは - 学びの日本史 https://kamitu.jp/2023/08/31/sn-upheaval/

- 【佐々木道誉の多田院造営】 - ADEAC https://adeac.jp/takarazuka-city/text-list/d100020/ht200370

- 段銭(タンセン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AE%B5%E9%8A%AD-95193

- 段銭 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%B5%E9%8A%AD

- 近江国(現在の滋賀県)の商人で、16 世紀から 19 世紀にかけて全国にそ https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001653763.pdf

- 【しがライターReport】琵琶湖の水運と織田信長「安土城考古博物館で見つけた織田信長の天下静謐(せいひつ)」 | 海と日本PROJECT in 滋賀県 https://shiga.uminohi.jp/information/nobunaga/

- tataragaiyou http://www.eonet.ne.jp/~sumihira/03tataraba/2tataratokatana/tataratokatana.html

- 新撰菟玖波集 | 書物で見る日本古典文学史 - 国文学研究資料館 https://www.nijl.ac.jp/etenji/bungakushi/contents/detail/detail03-02_002.html

- 室町時代の文化とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/51153/

- 戦国武将と茶の湯「佐々木道誉」第一回:掲示板:寺子屋 素読ノ会 - Beach https://www.beach.jp/circleboard/ad25106/topic/1100098032451

- 【高校日本史B】「南北朝期の文学・学問(有職故実・連歌)」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-13452/lessons-13544/point-2/

- 佐々木道誉 ささきどうよ - 茶道百字辞典 http://sadouhyakuji.blogspot.com/2009/12/blog-post_11.html

- 犬王 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AC%E7%8E%8B

- 道阿弥(どうあみ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%81%93%E9%98%BF%E5%BC%A5-337773

- 犬王と足利義満 - 葵上・隅田川|文化デジタルライブラリー https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc14/aoinoue/himotoku/inuou/inuou02.html

- 観阿弥・世阿弥のライバルは? - 能楽トリビア:Q154 - the-Noh.com https://www.the-noh.com/jp/trivia/154.html

- 京極氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E6%B0%8F

- 【室町時代前半】 - ADEAC https://adeac.jp/takayama-lib/text-list/d100020/ht102020

- 京極氏(きょうごくうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E6%B0%8F-52624

- 京極高次の子孫~丸亀藩・多度津藩~ - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/marugame-kyogoku

- 『太平記』における佐々木道誉像 - Kobe University https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/81011831/81011831.pdf