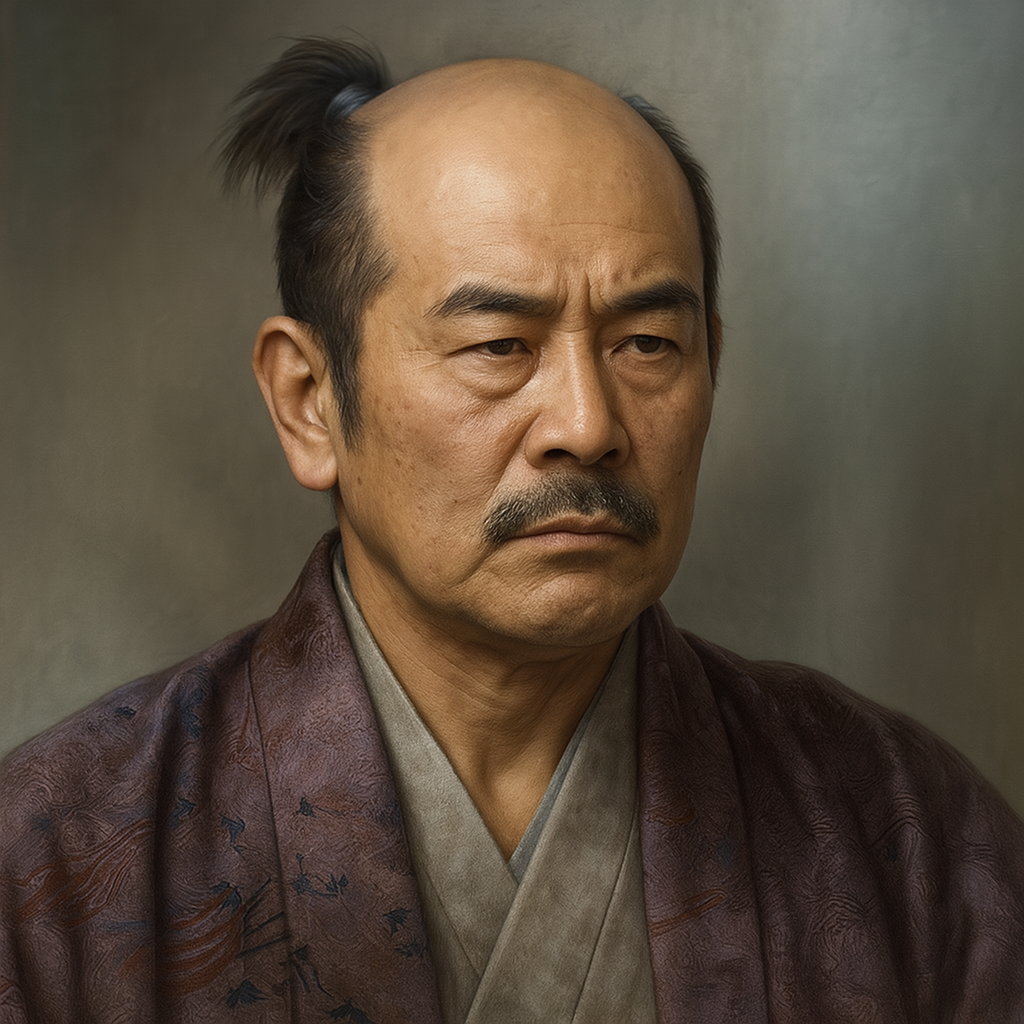

佐伯惟教

佐伯惟教は大友氏の武将。二階崩れの変で宗麟を擁立し活躍するも、姓氏対立事件で失脚し伊予へ亡命。後に帰参し重臣となるが、耳川の戦いで戦死。

豊後の潮を読む男 ― 大友氏の興亡に殉じた武将・佐伯惟教の生涯

佐伯惟教 関連年表

|

西暦(和暦) |

佐伯惟教・佐伯氏の動向 |

大友氏・国内の主要動向 |

|

不明 |

佐伯惟教、誕生。 父は佐伯惟常か惟益とされるが諸説あり 1 。 |

|

|

大永7年(1527) |

祖父・佐伯惟治、大友義鑑に謀反の疑いをかけられ討たれる 1 。 |

|

|

天文19年(1550) |

二階崩れの変。 惟教、大友義鎮(宗麟)を奉じて府内を制圧 1 。義鎮、家督を継ぐ。 |

大友義鑑、死去。 |

|

|

菊池義武討伐で先陣を務める 1 。 |

|

|

弘治2年(1556) |

姓氏対立事件(小原鑑元の乱)。 惟教、反乱に同調したと見なされ追討を受ける 1 。 |

小原鑑元、挙兵し敗死 4 。 |

|

|

戦わずして一族と共に伊予の西園寺実充のもとへ亡命 1 。 |

|

|

永禄10年(1567) |

大友家の重臣・臼杵鑑速が伊予に渡り、惟教に帰参を促す 7 。 |

大友氏、高橋鑑種・秋月種実を討伐 8 。 |

|

永禄12年(1569) |

大友家に帰参。 臼杵鑑速らのとりなしによる 1 。 |

大友氏、毛利軍と多々良浜で戦う 8 。 |

|

元亀元年(1570) |

栂牟礼城を還付され、加判衆に列せられる 1 。 |

|

|

元亀3年(1572) |

伊予出兵。 宗麟の命で一条兼定を救援。かつての亡命先である西園寺公広を攻め、降伏させる 1 。 |

|

|

天正5年(1577) |

剃髪し、 麟与軒宗天 と号す 1 。 |

|

|

天正6年(1578) |

耳川の戦い。 4月、日向の土持親成を攻め滅ぼす 9 。 |

大友宗麟、日向へ大軍を派遣。 |

|

|

11月、軍議で田北鎮周と対立。慎重論を唱える 1 。 |

|

|

|

11月12日、田北の突撃に引きずられる形で島津軍と交戦。子の惟真、鎮忠と共に 討死 1 。 |

大友軍、島津軍に歴史的大敗を喫す。 |

|

天正14年(1586) |

孫・佐伯惟定、豊薩合戦で島津軍の侵攻に対し徹底抗戦し、武名を上げる 10 。 |

島津氏、豊後に侵攻(豊薩合戦)。 |

|

文禄2年(1593) |

|

大友義統、改易。戦国大名大友氏、滅亡 12 。 |

|

|

惟定、所領を失い、藤堂高虎に仕える 12 。 |

|

|

元和4年(1618) |

佐伯惟定、死去。以後、佐伯氏は津藩士として存続 13 。 |

大坂夏の陣(1615年)後、元和偃武。 |

序章:豊後の雄、佐伯氏とその時代背景

戦国時代の豊後国(現在の大分県)にその名を刻んだ武将、佐伯惟教(さえき これのり)。彼の生涯は、主家である大友氏の栄光と没落の軌跡と密接に絡み合い、忠誠と反逆、栄達と流浪、そして悲劇的な最期という、戦国武将の宿命を色濃く体現している。惟教の複雑な生涯を理解するためには、まず彼が率いた佐伯一族の特異な出自と、大友家臣団の中でのその立ち位置を把握することが不可欠である。

大神氏の系譜と佐伯氏の勃興

佐伯氏は、鎌倉時代に源頼朝の庇護のもと豊後の守護として入国した大友氏とは異なり、古代より豊後国に根を張る在地の豪族・大神氏(おおがし)の血を引く一族である 14 。大神氏からは、佐伯氏のほか、臼杵氏、戸次氏、緒方氏といった数多くの武士団が分かれ、彼らは大友氏が豊後に到来する以前から、この地の支配構造の中核を成していた 16 。

この事実は、佐伯氏の行動原理を読み解く上で極めて重要な意味を持つ。彼らのアイデンティティは、新来の支配者である大友氏に仕える家臣であると同時に、古来の土地の主としての誇りに根差していた。この出自の違いこそが、後に大友家臣団を二分する深刻な派閥対立の根源となり、惟教の運命を大きく左右することになるのである。

大友家臣団における「他紋衆」としての特異な立場

大友氏の家臣団は、主家と同じ杏葉紋を用いることを許された一門・庶流の「同紋衆」と、それ以外の在地国人出身の「他紋衆」とに明確に区別されていた 1 。宗麟の時代、大友氏が集権化を進める中で同紋衆が重用される一方、他紋衆はしばしば冷遇され、その間には構造的な対立と不満が渦巻いていた 18 。

佐伯惟教が属する佐伯氏は、この他紋衆の筆頭格と目される存在であった。しかし、彼らは単なる被支配者ではなかった。豊後水道から日向灘に至る広大な海域の海上交通を掌握し、強力な水軍を擁していたのである 20 。日向国との国境という地政学的な要衝を抑えるその力は、大友氏にとっても無視できないものであり、特別な対応をせざるを得ない存在であった 20 。時には、主君である大友氏を飛び越えて室町幕府から直接命令を受ける「小番衆」に任じられるなど、半ば独立した勢力としての地位を保持していたことが史料からうかがえる 20 。

この関係性は、単なる「服属」ではなく、むしろ「戦略的同盟」に近いものであった。佐伯氏の忠誠は絶対的なものではなく、大友氏の統治能力や自らの一族への待遇によって変化する、極めて現実的な力学の上に成り立っていた。この特異な立場こそが、後に惟教が主家から追放されながらも、再びその中枢へと返り咲くという劇的な生涯を可能にしたのである。

佐伯氏略系図

Mermaidによる関係図

(大友義鑑に討たれる)"] --> Koretsune["11代 惟常"] Koretsune --> Korenori["12代 惟教 (宗天)

(耳川で戦死)"] Korenori --> Imouto["女子

(土持親成室)"] Korenori --> Korezane["13代 惟真

(耳川で戦死)"] Korenori --> Shigetada["鎮忠

(耳川で戦死)"] Korezane --> Koresada["14代 惟定

(藤堂家に仕える)"] subgraph legend["佐伯氏主要人物"] direction TB subgraph " " Koreharu Koretsune Korenori Imouto Korezane Shigetada Koresada end end

(注)佐伯氏の系譜には諸説あり、上記は代表的な説に基づく略系図である 1 。

第一章:激動の幕開け―二階崩れの変と宗麟への忠誠

佐伯惟教が歴史の表舞台に登場するのは、大友家に吹き荒れた家督相続の嵐の中であった。彼の最初の行動は、主君殺しという血腥い事件の中で、新時代の到来を的確に読み取り、自らの一族の未来を賭けたものであった。

大友義鑑政権下の緊張:祖父・惟治の悲劇

惟教の青年期に暗い影を落としていたのは、祖父・佐伯惟治の非業の死である。第10代当主であった惟治は、大永7年(1527年)、主君である大友義鑑から謀反の疑いをかけられ、討伐軍に攻められた末に自害へと追い込まれていた 1 。この事件は、大友宗家による支配力強化の過程で、独立性の強い在地国人である佐伯氏がその標的とされたことを象徴している 1 。惟教の父・惟常の代に家督は安堵されたものの、大友家と佐伯家の間には、いつ再燃してもおかしくない緊張関係が続いていた。

祖父が主君の手によって命を絶たれたという事実は、若き惟教の人格形成と大友家への視線に決定的な影響を与えたと考えられる。彼の行動の根底には、主家に対する潜在的な不信感と、何よりも一族の存亡を最優先する冷徹なリアリズムが培われていたと推察される。

主君・宗麟を奉じ、府内を制圧

天文19年(1550年)、この燻っていた緊張関係が、思わぬ形で佐伯氏にとって好機となる。大友義鑑が、粗暴を理由に嫡男の義鎮(後の宗麟)を疎んじ、寵愛する側室の子・塩市丸に家督を譲ろうと画策したことから、大友家は内紛状態に陥った 23 。義鑑派の重臣たちが義鎮派の家臣を粛清しようとしたことを発端に、義鎮派の家臣が蜂起。義鑑の館を襲撃し、塩市丸とその母を殺害、義鑑自身もこの時の傷がもとで二日後に落命するという「二階崩れの変」が勃発した 23 。

この混乱の最中、佐伯惟教は迅速に行動する。彼は、別府の立石山に難を逃れていた義鎮をいち早く保護し、その身柄を確保すると、府内(現在の大分市中心部)へと進軍した 24 。『新説 二階崩れの変』などの記述によれば、「佐伯惟教に先導されて無事に府内大友館に戻る」とあり、彼の果断な行動が政変の帰趨を決定づけ、義鎮の当主就任を盤石なものにしたことがわかる 1 。

この行動は、祖父の仇である義鑑の体制を打倒し、新当主・義鎮の下で佐伯氏の地位を回復・向上させるための、計算され尽くした政治的賭けであった。彼はこの政変を、一族にかけられた汚名を雪ぎ、新たな主従関係を築く絶好の機会と捉えたのである。その目論見は見事に当たり、惟教は新当主・宗麟から絶大な信頼を勝ち取った 1 。その証左に、同年、この混乱に乗じて肥後で反旗を翻した菊池義武の討伐軍では先陣を任されるなど、宗麟政権初期の屋台骨を支える重臣として華々しい活躍を見せることになる 1 。

第二章:失脚と流浪―姓氏対立事件と伊予への亡命

二階崩れの変での功績により、大友宗麟の信頼を得て順風満帆な道を歩むかに見えた佐伯惟教であったが、そのわずか6年後、彼は再び大友家中の深刻な対立に巻き込まれ、失脚と亡命という苦難の道を歩むことになる。

小原鑑元の乱と惟教の関与

弘治2年(1556年)5月、大友家中でかねてから燻っていた同紋衆と他紋衆の対立が、ついに火を噴いた。他紋衆の重鎮であった小原鑑元が、同紋衆を優遇する宗麟の政策に反発し、中村長直らと共に反乱を起こしたのである 1 。この「姓氏対立事件」は、宗麟政権を揺るがす一大危機となった。

この時、他紋衆の筆頭格である佐伯惟教の動向が注目された。史料によれば、惟教は小原らの挙兵に直接参加はしなかったものの、彼らと「連々以申合」(れんれんもうしあいを以て)、つまり頻繁に連絡を取り合っていたとされる 1 。乱の鎮圧後、大友家の加判衆が連署して発給した書状には、惟教が「右の悪党連々申し合いを以て、首尾国を退く」(かの悪党どもと申し合わせて、結果として国を去った)と明確に記されており、大友家中枢から反乱の同調者、あるいは黒幕の一人と見なされていたことは疑いようがない 2 。

この惟教の行動は、彼の置かれた複雑な立場を物語っている。二階崩れの変で宗麟に恩を売ったとはいえ、他紋衆としての不満には共感を覚えていた。彼は小原鑑元のように武力蜂起に踏み切るという危険な賭けは避け、情勢を静観していたと見られる。しかし、宗麟にとって、他紋衆の筆頭である惟教が反乱勢力と通じていること自体が、看過できない裏切り行為であった。

大友宗麟による追討と伊予西園寺氏への亡命

宗麟は惟教の追討を決定し、ただちに討伐軍を差し向けた 1 。これに対し、惟教は驚くべき行動に出る。堅固な山城である栂牟礼城に籠城し、得意の水軍を駆使して徹底抗戦するのではなく、戦うことなく一族郎党を引き連れて豊後を去り、豊後水道を渡って伊予国(現在の愛媛県)の戦国大名・西園寺実充のもとへ亡命したのである 1 。

この亡命生活は、実に10年以上に及んだ 1 。亡命先に西園寺氏を選んだのは、豊後水道を挟んだ対岸に位置し、海路でのアクセスが容易であったこと、そして西園寺氏が伊予南部に確固たる勢力を築いており、大友氏の圧力をはねのける力を持っていたためと考えられる 25 。

一見すると、この亡命は敗北者の逃亡に映るかもしれない。しかし、その内実を鑑みれば、これは極めて戦略的な判断であった。大友本軍との全面対決は、たとえ局地的に勝利したとしても、最終的には一族の滅亡に繋がる無益な消耗戦となる。惟教は、一時的に本拠地を失うことになっても、一族の人的資源、とりわけ佐伯氏の力の源泉である水軍戦力を温存し、再起の機会を待つという、長期的な視点に立った撤退を選択したのである。この冷静な判断こそが、後の劇的な復権への布石となった。

第三章:帰参と復権―大友家の切り札として

伊予の地で10年以上の雌伏の時を過ごした佐伯惟教。彼を再び歴史の表舞台へと呼び戻したのは、皮肉にも彼を追放した大友氏が直面した、未曾有の軍事的危機であった。

毛利氏との対立と佐伯水軍の戦略的価値

永禄年間(1560年代)、大友氏は北九州の覇権を巡り、中国地方の覇者・毛利元就と死闘を繰り広げていた 1 。陸戦で一進一退の攻防が続く中、大友氏を苦しめたのが、村上水軍をはじめとする毛利氏の強力な水軍であった。制海権を握られ、補給路を脅かされる状況下で、大友氏にとって独自の強力な水軍を擁する佐伯氏の存在価値は、日に日に高まっていった 1 。かつては体制を脅かす「不満分子」と見なされた惟教が、今や毛利に対抗するための「切り札」として再評価されるに至ったのである。

個人の運命が、所属する組織の内部力学だけでなく、組織を取り巻く外部環境の激変によっていかに劇的に左右されるかを示す好例と言えよう。惟教の持つ「水軍力」という固有の価値は変わらなかったが、その価値が「脅威」と見なされるか、「希望」と見なされるかは、大友氏が置かれた状況次第であった。

臼杵鑑速の仲介と宗麟の決断

この状況を打開するため、大友宗麟は重臣・臼杵鑑速の進言を受け入れ、惟教に帰参を打診するという大きな決断を下す 1 。鑑速は、立花道雪らと共に「豊後三老」と称された宿老で、特に外交手腕に長けた人物であった 8 。鑑速自らが伊予に渡り、毛利との戦いのために惟教の力が必要であると説得したと伝えられている 2 。

永禄12年(1569年)、惟教はついに帰参を果たす 1 。宗麟は彼を破格の待遇で迎えた。旧領である栂牟礼城を還付するだけでなく、重臣・戸次鑑連(立花道雪)が筑前の名門・立花氏を継ぐために空席となっていた「加判衆」、すなわち大友家の最高意思決定機関の一員に抜擢したのである 1 。

かつて追討令まで出した相手を、必要とあらば過去の遺恨を水に流し、家臣団の最高位に据える。この宗麟の決断は、彼が感情よりも国益を優先するプラグマティックな君主であったことを示すと同時に、それだけ佐伯水軍の力が不可欠な、追い詰められた状況であったことも物語っている。戦国大名が家臣を「忠誠」という情緒的な価値だけでなく、「能力」という実利的な価値で評価していたことを示す、象徴的な出来事であった。

伊予出兵と皮肉な運命

帰参後の惟教に、その忠誠を試すかのような非情な任務が下される。元亀3年(1572年)、宗麟の娘婿であった土佐国司・一条兼定が、伊予の西園寺公広と抗争状態に陥った 1 。宗麟は兼定を救援するため、惟教を総大将として伊予への出兵を命じたのである 1 。

西園寺氏は、惟教が10年以上もその庇護下にあった恩義ある相手である。その西園寺氏を、今度は大友軍の将として攻撃せねばならないという、皮肉な運命であった。この人選には、西園寺氏の内情に詳しい惟教が適任であるという軍事的な合理性と同時に、惟教に過去の恩を断ち切らせ、大友家への完全な忠誠を内外に示すことを求める、宗麟の政治的な意図があったと考えられる。

惟教はこの非情な任務を完遂する。飯森城などを攻略し、西園寺公広を降伏させるという戦果を挙げた 1 。彼は個人的な感情よりも主家への奉公を優先する「プロの武将」としての姿を示し、この一件を経て、名実ともに大友家の中核を担う不可欠な存在としての地位を不動のものとしたのである。

第四章:落日の悲劇―耳川の戦い

復権を果たし、大友家中の重臣として再び活躍を始めた佐伯惟教。しかし、彼の武運は、主家である大友氏の運命と共に、急速に落日へと向かっていく。その終着点となったのが、九州の勢力図を塗り替え、大友氏に破滅的な打撃を与えた「耳川の戦い」であった。

日向侵攻と高城攻め

天正5年(1577年)、惟教は剃髪し、法名の「麟与軒宗天」を名乗るようになる 1 。翌天正6年(1578年)、キリスト教に深く傾倒していた大友宗麟は、日向にキリスト教の理想郷を建設するという壮大な構想を掲げ、宿敵・島津氏が支配する日向国への大規模な侵攻を開始した 1 。

惟教(宗天)は、この日向方面軍の先鋒部隊として出陣。島津方に寝返っていた日向の国人・土持親成の居城である松尾城(現在の宮崎県延岡市)を攻略した 9 。この時、攻め滅ぼした土持親成は、惟教の妹を娶った義理の弟にあたる人物であった。惟教は親成の助命を嘆願したと伝えられるが、宗麟はこれを許さず、親成は自害に追い込まれた 1 。この後、惟教は日向北部の牟志賀(無鹿)に駐留し、戦線の維持にあたった 9 。

やがて大友本隊は南下し、島津方の重要拠点である高城を包囲。日向に留まっていた惟教も、この高城攻めに参加を命じられた 1 。

軍議における対立:慎重論 対 積極論

高城を包囲する大友軍のもとに、島津義久率いる援軍本隊が北上中であるとの急報がもたらされると、陣中では軍議が開かれた 1 。この軍議が、大友軍の運命を決定づける。

佐伯惟教は、軍師の角隈石宗らと共に、焦って決戦を挑むべきではないと主張した。高城の包囲を継続し、肥後方面から進軍中の志賀親守・朽網鑑康らの別動隊の到着を待って、万全の態勢で島津本隊を迎え撃つべきだという「慎重論」であった 1 。この意見には、総大将の田原親賢も同意を示した 1 。

しかし、これに猛然と反対したのが、血気盛んな武将・田北鎮周であった。彼は即時決戦を強硬に主張し、自らの意見が斥けられると「ならば潔く敵陣に突撃し、華々しく死んでみせる」と言い放ち、軍議の席を蹴って退席してしまった 1 。

この軍議の対立は、単なる作戦上の意見の相違を超えた、大友家臣団の構造的欠陥の露呈であった。経験豊富で大局を見据える古参の将(惟教ら)と、手柄を焦り功名心に逸る一門の将(田北)との間の統制が完全に失われていたのである。総大将である田原親賢が、一武将の暴走を抑えきれなかった時点で、大友軍の敗北は半ば運命づけられていたと言っても過言ではない。

統制なき突撃と大友軍の崩壊

翌11月12日の未明、田北鎮周は予告通り、配下の兵を率いて島津軍に無謀な突撃を開始した 1 。これを見た佐伯惟教の部隊は、同じ大友軍の将を見殺しにすることはできず、「遅れまい」として後を追うように渡河を始める 32 。これをきっかけに、大友軍は指揮系統を失ったまま、なし崩し的に無秩序な総攻撃へと突入していった 1 。

島津軍は、この大友軍の混乱を見逃さなかった。得意の「釣り野伏せ」戦法で、突出してきた大友軍を巧みにおびき寄せると、潜ませていた伏兵を次々と投入し、その側面を強打した 33 。さらに、籠城していた高城から島津家久の精鋭部隊が出撃して大友軍の背後を突き、大混乱に陥ったところで総大将・田原親賢が全軍に退却命令を発したため、大友軍の戦線は完全に崩壊。一方的な潰走へと転じた 1 。

父子、戦場に散る

この地獄のような乱戦の中、佐伯惟教は子の惟真、鎮忠と共に最後まで奮戦したが、衆寡敵せず、親子共々討死を遂げた 1 。天正6年11月12日(西暦1578年12月10日または17日)のことである 1 。

最も慎重な作戦を主張した惟教が、最も無謀な突撃に引きずられる形で命を落とすという結末は、彼の生涯を象徴する最大の悲劇であり、そして皮肉であった。それは、個人の合理的な判断が、組織の構造的欠陥(統制の欠如)によっていかに無力化されるかを示すものであった。彼は、武将としての責任感から、破滅するとわかっている戦いに身を投じ、大友家という沈みゆく船と運命を共にしたのである。

この耳川での大敗により、大友氏は惟教親子をはじめ、田北鎮周、吉弘鎮信、角隈石宗といった数多の宿将を一度に失い、九州の覇者の座から転落し、急速に衰退の道をたどることになる 34 。

第五章:惟教亡き後の佐伯氏

耳川の戦いで当主・惟教とその嫡男・惟真を同時に失った佐伯氏であったが、その血脈と武門の誇りは、残された若き後継者によって受け継がれ、主家・大友氏が滅亡する最後の瞬間まで、そしてその後も、激動の時代を生き抜いていく。

孫・惟定の家督相続と豊薩合戦での奮戦

惟教と惟真が戦死したため、佐伯氏の家督は、本国の栂牟礼城に残っていた惟真の子、すなわち惟教の孫にあたる佐伯惟定が継承した 1 。この時、惟定はわずか9歳(一説には11歳)であったと伝えられる 10 。

天正14年(1586年)、耳川の勝利で勢いに乗る島津氏が、大友氏の本拠地である豊後へ大軍を率いて侵攻を開始する(豊薩合戦)。豊後の諸城主が次々と島津の軍門に降る絶望的な状況の中、18歳に成長した若き当主・惟定は、客将の山田匡徳を参謀に据え、徹底抗戦の道を選んだ 10 。

島津軍の使者が降伏を勧告に来た際、評定では和睦論も出る中、惟定の母が「仇敵に従うほど、佐伯勢は臆病者揃いか。耳川で討たれた者たちの悔しさを思えば、和睦などありえようはずがない」と一座を叱咤し、奮い立たせたという逸話が残る 36 。祖父、父、叔父の仇である島津への復讐心と、佐伯家としての誇りが、彼の決意を固めさせた。惟定は居城・栂牟礼城に攻め寄せた島津家久の軍を堅田合戦で撃破し、島津方に寝返っていた朝日嶽城を奪回するなど、獅子奮迅の働きを見せた 11 。この戦いにおける惟定の奮戦は、竹田の岡城に籠もった志賀親次と並び称され、豊薩合戦における大友方の数少ない光明として語り継がれている 40 。

この活躍は、天下人・豊臣秀吉の耳にも達し、九州平定後、秀吉は惟定の奮戦を激賞し、感状を与えた 11 。主家が衰退し、周囲が次々と敵に靡く中で見せた若き当主の抵抗は、佐伯氏が単なる大友の従属勢力ではなく、独立した武門としての誇りと強固な意志を持つ一族であったことの、最後の証明であった。惟教が守り抜こうとした一族の力と誇りは、孫の代に最も過酷な状況下で輝きを放ったのである。

大友氏改易と藤堂家への仕官

しかし、惟定個人の武勇も、時代の大きな流れには抗えなかった。文禄2年(1593年)、朝鮮出兵(文禄の役)における失態を咎められ、主君・大友義統が豊臣秀吉によって改易されると、戦国大名としての大友氏は滅亡した 12 。

主家を失った惟定もまた、400年にわたり支配してきた佐伯の地を没収され、豊後を去ることとなった 20 。領主の地位を失った惟定であったが、彼の武将としての名声は失われていなかった。彼は豊臣秀長の後継者・秀保を頼った後、その旧臣であった築城の名手・藤堂高虎に客将として招かれ、厚遇される 11 。

以後、惟定は藤堂高虎の家臣として、伊予宇和島、そして関ヶ原の戦いの功により伊勢津へと転封されるのに従い、津藩の重臣として佐伯家を存続させた 11 。津の城下には、彼の名にちなんだ「佐伯町」が作られ、その名は現在にまで伝わっている 11 。佐伯氏は豊後の領主としての歴史に幕を下ろしたが、武家としての家名は、新たな主君のもとで明治の世まで続いていくことになったのである 13 。

終章:武将・佐伯惟教の史跡と謎

佐伯惟教の生涯は、耳川の露と消えた。しかし、彼が生きた証は、故郷である大分県佐伯市や、思わぬ地に残る史跡と伝承の中に、今なお息づいている。

居城・栂牟礼城と菩提寺・龍護寺

惟教ら佐伯氏代々の本拠地であった栂牟礼城は、大分県佐伯市弥生地区の山中に、城跡としてその姿をとどめている。現在でも、山頂の本丸跡をはじめ、敵の侵入を防ぐために掘られた堀切や畝状竪堀群などの遺構が確認でき、戦国時代の堅固な山城の面影を伝えている 42 。

また、佐伯氏の菩提寺であった臨済宗の龍護寺(佐伯市稲垣)には、耳川で父・惟教と共に戦死した嫡男・惟真の墓が現存している 19 。この寺では、昭和45年(1970年)から、佐伯氏一族の霊を慰める「位牌まつり」が毎年開催されており、地元の人々によってその歴史が大切に語り継がれている 46 。

鶴崎に伝わる「紀伊様の墓」の謎

公式な記録では耳川の戦いで戦死したとされる惟教であるが、その最期には一つの興味深い謎が残されている。戦場から遠く離れた大分市鶴崎の下徳丸地区に、「佐伯紀井入道宗天」、すなわち佐伯惟教の墓と伝わるものが存在するという記録があるのだ 36 。

昭和26年(1951年)に行われた郷土史家の聞き取り調査によれば、当時の元鶴崎高田村の村長が「佐伯の城主の墓はないが、紀伊様(きいさま)と言って佐伯の家老の墓は鶴崎にあり、最近寄せ墓(散在していた墓を一箇所に集めること)をして当時の墓はある」と証言している 36 。その墓には「佐伯紀井入道宗天 天正六年十一月十二日 卒ス」と刻まれていたという。

なぜ、彼の墓がこの地にあるのか。その理由として、『豊薩軍記』などの軍記物に基づいた伝承が語られている。それによれば、耳川の戦いで惟教と共に討死した与力(配下の武将)の一人に「徳丸河内守慎貞」という人物がいた 36 。この徳丸氏の関係者が、主君・惟教の首級を乱戦の中から持ち帰り、自らの所領があった鶴崎の地に密かに葬ったのではないか、と推測されているのである 36 。地元では佐伯の城主本人とは知られず、惟教の官途名である紀伊守にちなんで、いつしか「紀伊様」の墓として語り継がれてきたという 36 。

この伝承の真偽を史実として確定することは困難である。しかし、敗戦の混乱の中、敵地から主君の首を持ち帰るという行為が、いかに困難で危険なことであったかを想像すれば、そこには惟教と家臣との間にあったであろう、並々ならぬ忠誠心と固い絆が浮かび上がってくる。このエピソードは、正史が語らない歴史の余白を埋め、惟教という人物に、政治や戦略だけではない人間的な魅力を与える貴重な伝承と言えよう。

佐伯惟教という人物像の再評価

佐伯惟教の生涯は、主家である大友氏への忠誠と、在地領主としての一族の自立という、二つの相克する命題の間で常に揺れ動いた。彼は、二階崩れの変では新時代の到来を的確に読み、姓氏対立事件では破滅的な対立を回避する冷静さを持ち、毛利との戦いでは自らの戦略的価値を武器に復権を果たし、そして耳川の戦いでは組織の崩壊に巻き込まれながらも武士としての責務を全うした。

その生涯は、九州の覇者・大友氏が栄光の頂点から没落へと向かう歴史と、見事に軌を一にしている。彼の人生を追うことは、戦国時代における九州の動乱、そして巨大な主家とそれに仕える国人領主との間の、複雑で緊張をはらんだ関係性を理解する上での、一つの鍵となるであろう。彼はまさに、豊後の激しい時代の「潮」を読み、その波に乗り、そして最後はその波に呑み込まれた武将であった。

引用文献

- 佐伯惟教 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E4%BC%AF%E6%83%9F%E6%95%99

- 講師は、宮崎市出身の大分市美術館主幹の長田弘通氏 である。この文化講演会の内容を佐伯市史や他の資料を もとに再構成した。 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=5356

- www.weblio.jp https://www.weblio.jp/content/%E4%BD%90%E4%BC%AF%E6%83%9F%E6%95%99#:~:text=%E2%80%9C%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%B4%A9%E3%82%8C%E3%81%AE%E5%A4%89%E2%80%9D%E3%81%AE,%E7%AD%89%E5%90%84%E5%9C%B0%E3%82%92%E8%BB%A2%E6%88%A6%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 小原鑑元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%8E%9F%E9%91%91%E5%85%83

- ಕਅܾѠڢฺњक़ᆙȹ - 大分大学 教育学部 https://www.ed.oita-u.ac.jp/kykenkyu/bulletin/kiyou/yagi34-1.pdf

- 福岡以外の城-236つづら嶽城 http://shironoki.com/200fukuokaigai-no-shiro/236tsuzuradake/tsuzuradake0.htm

- 臼杵鑑速による佐伯惟教の調略 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n6490dt/

- 臼杵鑑速 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BC%E6%9D%B5%E9%91%91%E9%80%9F

- 耳川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B3%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 佐伯惟定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E4%BC%AF%E6%83%9F%E5%AE%9A

- 佐伯惟定とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BD%90%E4%BC%AF%E6%83%9F%E5%AE%9A

- 歴史はやわかり - 佐伯市 https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0033206/index.html

- 佐伯惟定- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BD%90%E4%BC%AF%E6%83%9F%E5%AE%9A

- 佐伯氏 (豊後国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E4%BC%AF%E6%B0%8F_(%E8%B1%8A%E5%BE%8C%E5%9B%BD)

- なぜ大友氏が豊後の守護となったのか① - 長嶋不動産鑑定事務所 https://www.nagashimakantei.co.jp/blog2/584/

- 大友氏のルーツを探る 豊後大友氏と古荘・古庄 https://www.furushoiin.jp/data/img_data/download/20170915155934pdfsxfilx6592.pdf

- 臼杵氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BC%E6%9D%B5%E6%B0%8F

- 第46話 大友の他姓衆を調略し、四国の土佐一条氏と伊予西園寺氏を勢力下に入れよう - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16817330648072097326/episodes/16817330649671199918

- 佐伯氏追慕プロジェクト - 南海部に天空路を拓く会 https://www.minamiamabe.com/special_project/%E4%BD%90%E4%BC%AF%E6%B0%8F%E8%BF%BD%E6%85%95%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88

- 佐伯市文化財保存活用地域計画 https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0038292/3_8292_28761_up_6h8bqgwu.pdf

- 第3章 佐伯市の歴史文化の特徴と関連歴史文化資源群 https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0039059/3_9059_up_0ak8ykc4.pdf

- 佐伯惟教とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BD%90%E4%BC%AF%E6%83%9F%E6%95%99

- l柄 ︑皿 織一 樫K 型仔 - 大分市 https://www.city.oita.oita.jp/o204/bunkasports/rekishi/documents/ootomofouram2.pdf

- 新説 二階崩れの変 - 大分市 http://www.oct-net.ne.jp/moriichi/story6.html

- 伊予西園寺氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E4%BA%88%E8%A5%BF%E5%9C%92%E5%AF%BA%E6%B0%8F

- 大友氏にとって毛利氏撤退以後の政治的・軍事的課題とは何か http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=777

- 立花道雪-歴史上の実力者/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/65588/

- 日向の国中世の館<耳川の戦い> - CMP-LAB http://www.cmp-lab.or.jp/~mario/mimikawa.html

- 大友戦記 耳川の合戦 http://www.oct-net.ne.jp/moriichi/story17.html

- 佐伯惟教と田原親賢の憂慮 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n3176dx/

- 佐伯惟教 - 信長の野望オンライン寄合所(本陣) https://wiki.ohmynobu.net/nol/index.php?%BA%B4%C7%EC%B0%D4%B6%B5

- 耳川の合戦 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/Mimigawa.html

- 島津義久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E7%BE%A9%E4%B9%85

- 高桥绍运- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%90%89%E5%BC%98%E9%8E%AE%E7%90%86?oldformat=true

- 日向国 謎の事件簿-臼杵統景 亡霊 詠歌の事 - 佐土原城 遠侍間 http://www.hyuganokami.com/nazo/usukimunekage.htm

- 耳川の戦に大敗してからは大友氏の武威は昔の面影なく、豊後の諸 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=4299

- 佐伯惟定(さいき これさだ)|ひでさん - note https://note.com/hido/n/n4ae89831dee0

- 大友戦記 栂牟礼城攻防戦 - 大分市 http://www.oct-net.ne.jp/moriichi/story7.html

- 栂牟礼城攻防戦 http://www.oct-net.ne.jp/moriichi/battle7.html

- 【 第 十 四 章 】 島 津 軍 の 豊 後 侵 攻 2 - 「NAN-NAN」なんなん~大分合同新聞社×別府大学 http://www.nan-nan.jp/lib/bungo014a1.pdf

- 大友宗麟、主な足跡とその後 https://otomotaiga.com/pdf/otomo_ashiato.pdf

- 栂牟礼城跡関連遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/55/55389/33858_1_%E6%A0%82%E7%89%9F%E7%A4%BC%E5%9F%8E%E8%B7%A1%E9%96%A2%E9%80%A3%E9%81%BA%E8%B7%A1%E7%99%BA%E6%8E%98%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B82.pdf

- 栂牟礼城の見所と写真・全国の城好き達による評価(大分県佐伯市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1062/

- 栂牟礼城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%82%E7%89%9F%E7%A4%BC%E5%9F%8E

- 民俗歴史_史跡 - 南海部に天空路を拓く会 https://www.minamiamabe.com/photo/historical-site

- 郷里佐伯で「豊国史談会」 の看板をかかげて、郷土史研究とその著述に晩年を費や しました。 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=3081

- と言うのがある。茲に多々良と言うのはフイゴの事である。「言海」 によると多々良はフイゴの大なるもの、足にて踏みて空気を送る大き http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=4400