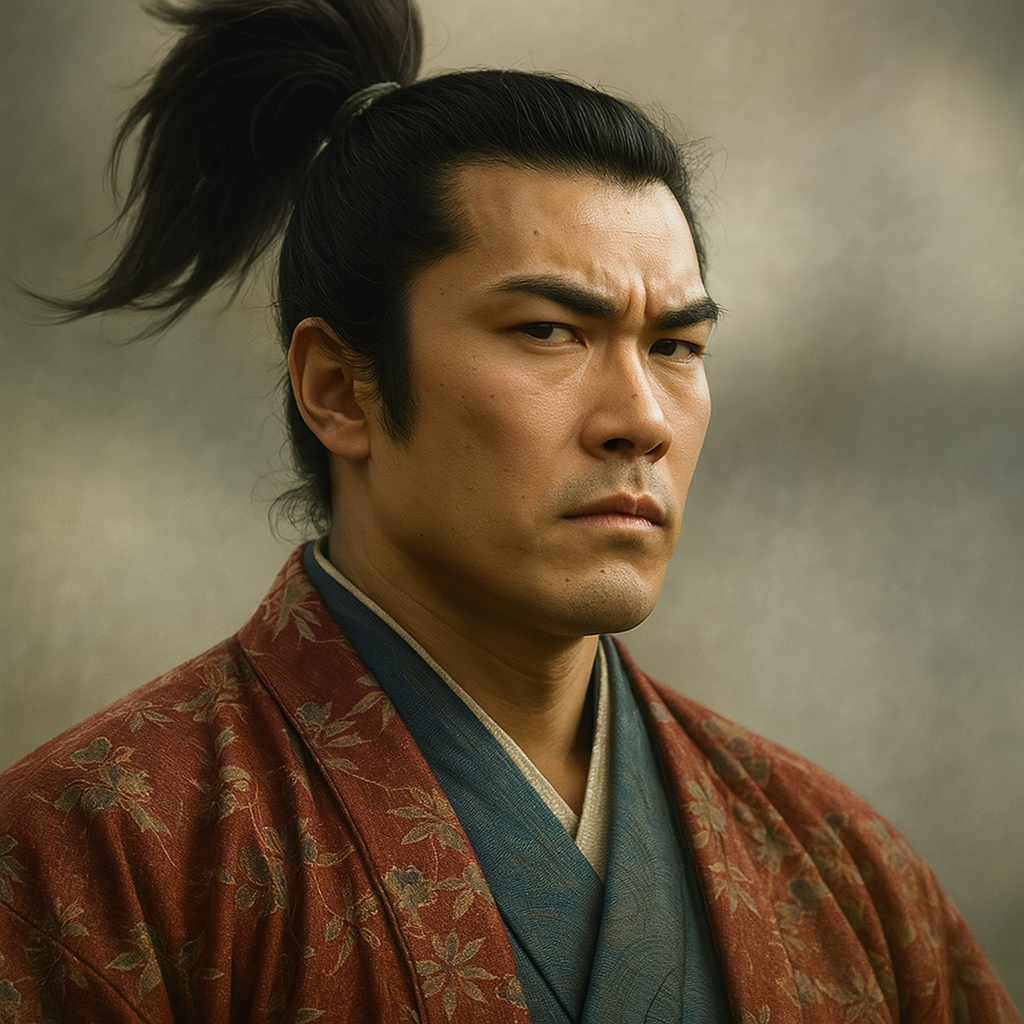

佐野弘綱

佐野弘綱は小弓公方足利義明の奏者。第一次国府台合戦で義明の幼子・頼純を救出し、里見氏の庇護下で養育。喜連川家成立に貢献した忠臣。

小弓公方家臣・佐野弘綱の生涯 ― 関東戦国史における忠誠と血脈の継承

序章:乱世の関東と一人の奏者

戦国時代の関東地方は、中央の室町幕府の権威が失墜する中で、複雑かつ流動的な政治情勢を呈していた。かつて関東を統治した鎌倉公方の後継である古河公方足利家は、その権威に陰りが見え始め、一族内部の対立が頻発するようになる 1 。特に、第二代古河公方・足利政氏と、その嫡男である高基との間で行われた家督を巡る争乱、いわゆる「永正の乱」は、関東の国人領主たちを二分し、長きにわたる戦乱の時代を招来した 1 。

この未曾有の混乱の最中、歴史の表舞台に躍り出たのが、高基の弟にあたる足利義明である。僧籍にあった彼は、上総の有力国人であった真里谷武田信清の後援を得て還俗し、下総国小弓城(現在の千葉市)を本拠として「小弓公方」を称した 1 。これにより、関東には正統を主張する二人の公方が並び立つという異常事態が現出する。古河公方が旧来の権威を継承する一方、小弓公方は房総半島に新たな勢力圏を築き、関東の覇権を巡って本家と激しく対立したのである 3 。

本報告書が主題とする佐野弘綱(さの ひろつな)は、この新興勢力である小弓公方・足利義明に仕え、その政権の中枢で「奏者」という重職を担った人物である 4 。彼の名は、戦国時代の関東を彩る著名な武将たちの中に埋もれがちであるが、その生涯を丹念に追うことは、単に一個人の伝記を解明するに留まらない。それは、小弓公方の興亡という一時代を画した政治勢力の実態、そしてその滅亡後に足利氏の血脈が如何にして近世の喜連川藩へと受け継がれていったのかという、関東戦国史の深層を解き明かす上で不可欠な鍵となる。本稿では、現存する断片的な史料を繋ぎ合わせ、その行間を読み解くことで、歴史の奔流の中で忠誠を貫き、主家の血脈を未来へと繋いだ一人の奏者の実像に迫るものである。

表1:佐野弘綱関連年表

|

西暦(和暦) |

佐野弘綱の動向 |

小弓公方足利家の動向 |

関東全体の情勢 |

|

1506 (永正3) |

- |

- |

古河公方家で足利政氏・高基父子の対立始まる(永正の乱) 5 |

|

1514 (永正11) |

足利義明の奏者として活動が確認される 4 |

- |

- |

|

1517 (永正14) |

- |

足利義明、小弓城に入り「小弓公方」を称す 1 |

- |

|

1532 (天文元) |

- |

義明の次男・国王丸(後の頼純)誕生 7 |

- |

|

1538 (天文7) |

第一次国府台合戦で敗北。頼純を保護し安房へ逃れる 4 |

主君・義明、嫡男・義純が討死。小弓公方家、事実上崩壊 4 |

第一次国府台合戦。北条氏綱が勝利し、房総への影響力を拡大 |

|

(時期不詳) |

頼純の傅役として養育に関与したと推定される |

頼純、里見氏の庇護下で成長。石堂寺や大多喜に滞在したとの伝承 7 |

里見氏と北条氏の抗争激化 |

|

(時期不詳) |

頼純と佐野政綱の娘との婚姻を仲介した可能性が指摘される |

頼純、佐野政綱の娘を正室に迎える 6 |

- |

|

1590 (天正18) |

(没年不詳) |

頼純の子・国朝、豊臣秀吉により喜連川に所領を与えられる 11 |

小田原征伐により北条氏滅亡。徳川家康の関東入府 |

|

1591 (天正19) |

- |

国朝、古河公方の末裔・氏姫と結婚。喜連川家が成立 11 |

- |

第一章:佐野弘綱の出自 ― 藤原姓佐野氏と小弓公方

佐野弘綱という人物の生涯を理解する上で、まず彼の出自と、彼が仕えた小弓公方という特異な政治勢力の成り立ちを解明する必要がある。

第一節:佐野氏の系譜と弘綱の位置

佐野弘綱は、史料によって「藤原弘綱」 4 、あるいは通称である「佐野藤三」 4 とも記されている。この二つの姓が併記される事実は、彼の出自を考察する上で重要な手がかりとなる。下野国(現在の栃木県)に根を張る名族・佐野氏は、藤原秀郷の流れを汲む藤姓足利氏の庶流であり、その本姓は藤原であった 14 。したがって、彼が「藤原」と「佐野」を名乗ることは、系譜上何ら矛盾するものではない。

しかしながら、彼の具体的な系譜上の位置を特定することは、現存する史料の制約から極めて困難である。同時代、下野国唐沢山城を本拠とした佐野氏の本宗家は、佐野昌綱に代表されるように、関東の覇権を争う後北条氏と上杉氏との間で巧みな外交手腕を発揮し、独立を保っていた 5 。この本宗家の動向と、弘綱が仕えた小弓公方の政治的立場との間には、直接的な連携や支援関係を示す記録が一切見当たらない。各種の佐野氏系図においても「弘綱」という名は散見されるものの、小弓公方に仕えた「藤三弘綱」と明確に結びつけられる確固たる証拠は存在しないのが現状である 6 。

これらの状況から導き出される結論は、佐野弘綱が佐野氏の本宗家ではなく、その庶流、あるいは佐野氏に仕えた家臣筋の出身であった可能性が極めて高いということである。彼の政治的行動は、出身母体である「佐野氏」の意向とは独立して行われており、そのアイデンティティは、生まれ故郷である下野よりも、新たに仕官した房総の地と、主君である小弓公方によって強く規定されていたと考えられる。彼は、家の威光に頼るのではなく、後述する「奏者」としての卓越した実務能力によって、新興の小弓公方政権に自身の活路を見出した人物であったと推察される。

第二節:主君・足利義明の登場と弘綱の選択

佐野弘綱が仕えた小弓公方・足利義明の登場は、まさに関東戦国史の動乱を象徴する出来事であった。古河公方家における足利政氏と高基の父子対立、すなわち「永正の乱」は、単なる一族の内紛に留まらず、関東管領上杉氏や周辺の国人領主たちを巻き込み、関東全域を二分する大乱へと発展した 24 。

この権力の空白と政治的混乱を好機と捉えたのが、上総国の有力国人・真里谷武田信清(恕鑑)であった。彼は、古河公方家に対抗しうる権威を求め、高基の弟で鶴岡若宮別当の僧侶であった空然に白羽の矢を立てる 1 。信清に擁立された空然は還俗して「足利義明」と名乗り、下総国小弓城を本拠として「小弓公方」を称した 1 。これは、足利氏の血筋という「権威」と、真里谷氏の軍事力という「実力」が結びついた、全く新しい政治勢力の誕生を意味した。

佐野弘綱が、この新興勢力である小弓公方に仕官したという事実は、彼が伝統的な古河公方を中心とする旧来の政治秩序から離れ、新たな秩序の創出に未来を賭けたことを示している。当時、古河公方は依然として関東における最高の権威であり、それに仕えることが武士としての「正道」と見なされていた。それに対し、小弓公方は正統性も安定性も未知数な、いわば「成り上がり」の政権であった。弘綱が敢えてこの道を選んだ背景には、庶流出身であるがゆえに旧体制では見込めなかった立身出世への野心があったのか、あるいは義明の掲げる理念やその人物に強い魅力を感じたのか、その真意を史料から断定することはできない。しかし、いずれにせよ、彼の選択が下剋上が常態化し旧来の権威が揺らぐ戦国時代ならではの、極めて重大な政治的決断であったことは間違いない。

第二章:小弓公方の「奏者」としての弘綱

佐野弘綱の小弓公方政権における地位を語る上で、彼が「奏者」であったという一点は極めて重要である。この役職は、彼の能力と主君からの信頼の厚さを物語っている。

第一節:公方奏者の権能と役割

室町幕府や鎌倉府、そしてそれを継承した古河府において、「奏者(そうじゃ)」とは、単なる主君の側近や秘書官に留まる役職ではなかった。奏者の最も重要な任務は、主君が発給する意思伝達の公式文書である「御内書(ごないしょ)」に対し、その内容を補足・保証するための「副状(そえじょう)」を発給することにあった 31 。主君の命令は、奏者の副状があって初めてその効力を十全に発揮することが多く、奏者は主君の意思を代弁し、外部とのコミュニケーションを円滑にするための結節点として機能した 31 。

古河公方においては、簗田氏のような有力な宿老がこの地位を世襲し、公方家と姻戚関係を結ぶことで、絶大な政治的影響力を行使したことが知られている 31 。奏者は、主君と他の武将、あるいは寺社との間のあらゆる交渉事を司り、時には主君の代理人として外交の最前線に立つこともあった。この役職に就くためには、武勇はもとより、高度な教養、文書作成能力、そして複雑な政治情勢を読み解く洞察力が不可欠であった。

佐野弘綱が、発足して間もない小弓公方政権においてこの奏者の地位にあったという事実は、彼が単なる一兵卒ではなく、政権の頭脳として中枢を担っていたことを明確に示している。それは、主君・足利義明からの個人的な信頼が極めて厚かったことの証左に他ならない。

第二節:史料に見る弘綱の具体的な活動

佐野弘綱が奏者として活動したことを示す、現存する唯一かつ決定的な史料が、後に喜連川家に伝わった『喜連川文書』の中に含まれている。それは、永正十一年(1514年)十二月二十四日付で、足利義明が下野国足利の鑁阿寺(ばんなじ)の年行事(寺務を統括する役僧)に宛てた一通の書状である 6 。

この書状は、年始の挨拶に関する儀礼的な内容を指示したものだが、その末尾に極めて重要な一文が記されている。

「巨細佐野藤三(弘綱)可申遣候」

(詳細については、佐野藤三(弘綱)に申し遣わさせる)

そして、その横には義明自身の花押が据えられている 6 。この一文は、佐野弘綱が義明の意を体し、書状には記されない詳細な指示内容を口頭で伝達する正式な権限を与えられていたことを直接的に証明するものである。これは、まさに奏者の職務そのものであった。

この書状は、同時に別の重要な事実も示唆している。宛先の鑁阿寺は、足利氏一門にとって祖廟とも言うべき由緒ある寺院である。新興の小弓公方である義明が、このような伝統と権威の象徴である鑁阿寺との間に、本家である古河公方と同様の公的な関係を築こうとしていたことが窺える。つまり、小弓公方政権が、自らの正統性を関東社会に広くアピールするための、高度な政治的活動を展開していたのである。そして、その重要な実務を担ったのが、奏者・佐野弘綱であった。彼の仕事は、単なる伝令役ではなく、小弓公方という新たな公権力を確立し、機能させるための根幹を支える、極めて重要なものであったと言える。

第三章:第一次国府台合戦と主家の崩壊

佐野弘綱の運命、そして小弓公方の未来を決定づけたのは、天文七年(1538年)に勃発した第一次国府台合戦であった。この戦いは、関東の勢力図を大きく塗り替える分水嶺となった。

第一節:国府台への道

足利義明が小弓公方として独立して以降、その勢力は房総半島を中心に急速に拡大した。特に、安房の里見義堯を味方につけたことは大きく、その勢威は下総から上総、そして武蔵の一部にまで及んだ 5 。この小弓公方の台頭を座視できなかったのが、本家である古河公方・足利晴氏と、関東での覇権確立を目指す相模の後北条氏当主・北条氏綱であった。両者は利害の一致から同盟を結び、小弓公方との対決姿勢を鮮明にする 5 。

天文七年(1538年)十月、義明は里見・真里谷ら房総の連合軍を率い、満を持して下総国府台(現在の千葉県市川市)へと出陣した 35 。その目的は、北条氏の江戸城を攻略し、さらには古河公方を打倒して関東の唯一の支配者となることにあった。小弓公方軍の先鋒は、重臣の逸見山城守祥仙らが務め、その士気は高かったと伝えられる 38 。しかし、国府台で彼らを待ち受けていたのは、氏綱率いる北条軍の精鋭であった。

第二節:忠臣たちの脱出

国府台における両軍の激突は、壮絶なものとなった。戦いの序盤は小弓公方軍が優勢であったとも言われるが、最終的には組織力と兵力で勝る北条軍の前に、小弓公方軍は総崩れとなる。この戦いで、小弓公方・足利義明は自ら太刀を振るって奮戦するも、衆寡敵せず、嫡男の義純(よしずみ)と共に討死を遂げた 4 。主君とその後継者を同時に失った小弓公方家は、この一戦によって事実上崩壊したのである。

この絶望的な状況下で、歴史に残る脱出行を敢行したのが、佐野弘綱とその同志たちであった。『快元僧都記』などの史料によれば、弘綱は、佐々木源四郎、逸見八郎、町野十郎といった他の家臣たちと共に、義明の幼い末子であった国王丸(後の足利頼純)を保護し、混乱する戦場からの脱出に成功した 4 。彼らが目指したのは、同盟者であった里見義堯が治める安房国であった 4 。

この弘綱たちの行動は、単なる敗走や自己の保身のための逃亡ではなかった。それは、主家の「血脈」という、何にも代えがたい価値を未来に繋ぐための、極めて意識的な政治行動であった。主君と嫡男が戦死した以上、その勢力は消滅するのが戦国の常である。しかし、彼らは次男である国王丸の存在に、主家再興の最後の望みを託した。足利氏の貴い血筋さえ存続させれば、いつか必ず再興の機会が訪れるという、当時の武家の思想を色濃く反映した決断であった。この行動は、後に主家再興のために「願わくは、我に七難八苦を与えたまえ」と三日月に祈った尼子氏の忠臣・山中幸盛の執念にも通じるものがある 43 。

弘綱たちが里見氏を頼ったこともまた、極めて合理的な選択であった。里見氏にとって、庇護下に置いた公方の遺児は、宿敵・北条氏と対峙し続ける上で、自らの戦いを正当化するためのこの上ない「大義名分」となり得たからである。弘綱たちの決死の脱出行は、里見氏の戦略的利益とも合致し、かろうじて成功を収めることができたのである。

第四章:亡命と継承 ― 里見氏庇護下での後半生

国府台合戦後、佐野弘綱の名は歴史の表舞台から姿を消す。しかし、彼の後半生は、主君の遺児・足利頼純を庇護し、その血脈を未来へと繋ぐための、地道で忍耐強い闘いの連続であったと推察される。

第一節:安房における潜伏と養育

安房国へ落ち延びた幼い頼純(国王丸)は、里見義堯の庇護下に入った。その後の彼の足跡は断片的ではあるが、いくつかの伝承が残されている。その一つが、南房総市に現存する天台宗の古刹・石堂寺に幼少期を預けられたというものである 7 。石堂寺には、天文十四年(1545年)に建立された多宝塔が現存し、そこには頼純の幼名とされる「千寿丸」の名が刻まれているとの記録もあり、この伝承の信憑性を高めている 7 。

元服を遂げた後の頼純は、里見氏の重臣であり、房総で大きな勢力を誇った正木氏の拠点である上総国小田喜(現在の千葉県夷隅郡大多喜町)に滞在したと伝えられている 7 。この間、佐野弘綱が具体的にどのような役割を果たしたかを直接示す史料はない。しかし、命がけで頼純を救出した彼が、その側を離れず、傅役(ふやく、後見・教育係)として成長を見守り続けたと考えるのが最も自然な解釈であろう。

弘綱の役割は、政権を運営する「奏者」から、次代の主君を育てる「傅役」へと大きく変化した。彼の後半生は、華々しい政治活動ではなく、亡命君主の側近くにあって、その人格形成と、いずれ来るべき再興の日に備えた教育に心血を注ぐ日々であったと想像される。頼純は、父と兄を幼くして失い、異郷の地で里見氏という他家の庇護の下で成長するという、不安定な立場に置かれていた。彼が自らを「小弓公方家の後継者」であり「関東足利氏の正統」であると強く自覚し、後に家臣に偏諱(へんき、名前の一字を与えること)を行うなど、公方として振る舞うことができたのは 7 、弘綱ら旧臣たちによる教育の賜物であったに違いない。弘綱は、武力ではなく、教育と薫陶によって「小弓公方」という存在を存続させたのである。

第二節:血脈をつなぐ婚姻 ― 弘綱の最後の大仕事

弘綱の後半生を考察する上で、極めて重要な意味を持つのが、成人した足利頼純の婚姻である。頼純は、佐野政綱(さの まさつな)の娘を正室として迎えた 10 。この佐野政綱は、下野佐野氏の一族ではあるが、本宗家とは異なる系統の人物であったことが確認されている 6 。この婚姻によって、後の喜連川家の初代藩主となる国朝と、その跡を継ぐ頼氏が誕生することになる。

この「佐野氏との婚姻」は、単なる偶然の産物とは考え難い。ここには、頼純の傅役であった佐野弘綱の介在を強く推測することができる。所領も実力もない亡命中の貴公子であった頼純が、独力で有力な武家との縁組を成立させることは極めて困難であったはずである。頼純の側には、佐野氏の一族である弘綱がいた。そして頼純は、佐野氏の娘と結婚した。この二つの事実を結びつける最も合理的な解釈は、弘綱が自身の出自である「佐野氏」の人的ネットワークを最大限に活用し、主君の縁談をまとめたというものである。これは、史料には記録として残らない、弘綱の「最後の大仕事」であったと言えるかもしれない。

この婚姻は、頼純の不安定な立場を安定させ、新たな支援基盤を築く上で重要な意味を持った。同時に、小弓公方家と佐野氏という、本来は異なる政治圏に属していた二つの家が、佐野弘綱という一人の忠臣を介して結びついたという、関東戦国史における興味深い一側面を示している。弘綱は、主君への忠義を貫くだけでなく、主家の存続のために自らの出自と人脈を駆使する、有能な政治的後見人でもあったのである。

第三節:喜連川家の成立と弘綱の功績

佐野弘綱が繋いだ血脈は、彼自身も予期し得なかったであろう壮大な結末を迎える。頼純と佐野氏の娘との間に生まれた娘・嶋子(後の月桂院)が、天下人・豊臣秀吉の側室となったのである 10 。この縁と、頼純自身が名門足利氏の血を引くという出自の貴さから、秀吉は足利家の再興に乗り出す。

天正十八年(1590年)の小田原征伐によって後北条氏が滅亡すると、秀吉は関東の新たな支配者となった徳川家康への牽制も念頭に置き、関東足利氏の再興を命じた 11 。秀吉の裁定により、頼純の子・国朝が、かつては宿敵であった古河公方の最後の当主・足利義氏の娘である氏姫と結婚。これにより、関東で対立していた二つの足利家は統合され、新たに下野国喜連川(現在の栃木県さくら市)に所領を与えられて「喜連川家」が成立した 11 。

この喜連川家は、江戸時代を通じてわずか五千石程度の小藩でありながら、足利将軍家の後裔として十万石の国主格という特別な待遇を受け、参勤交代の義務も免除されるなど、破格の扱いを受けた 13 。そして、他の多くの名族が歴史の中に消えていく中で、明治維新に至るまで大名家として存続し得たのである。

この輝かしい結末の、全ての起点となったのが、天文七年(1538年)の国府台における佐野弘綱らの決死の行動であった。もし、あの時、弘綱たちの忠義と決断がなければ、頼純の命は戦場で失われ、当然、国朝も頼氏も、そして月桂院もこの世に生を受けることはなかった。喜連川家の成立という歴史の奇跡は、弘綱の忠誠なくしてはあり得なかったのである。彼の行動は、半世紀以上の時を経て、関東足利氏の血脈を近世へと繋ぐという、壮大な因果の第一環を成したと言える。

結論:歴史に埋もれた忠臣の再評価

戦国時代の武将・佐野弘綱の生涯は、史料の制約からその多くが謎に包まれている。しかし、断片的な記録を繋ぎ合わせ、その行動の背景と結果を深く考察することで、歴史の主役として語られることの少ない一人の家臣が、関東戦国史において果たした極めて重要な役割を浮かび上がらせることができる。

弘綱の生涯は、彼が仕えた小弓公方家の運命と完全に一体化していた。政権の樹立期には、主君・足利義明の側近「奏者」としてその権威の確立と統治機構の運営を支えた。主家が崩壊の危機に瀕した第一次国府台合戦では、主君の遺児・頼純を命がけで救出する「忠臣」として、その真価を発揮した。そして、その後の長い亡命生活においては、頼純の「傅役」としてその成長を見守り、さらには自らの出自である佐野氏のネットワークを駆使して主君の婚姻を成立させる「政治的後見人」として、生涯を主家の存続のために捧げた。

佐野弘綱は、広大な領地を切り取ったわけでも、華々しい武功を立てたわけでもない。彼の名は、戦国大名の系譜に大きく刻まれることはないかもしれない。しかし、主家への揺るぎない忠誠心と、時代の変化に対応する優れた実務能力、そして未来を見据えた深い構想力をもって、滅びゆく運命にあった一つの貴い血脈を救い、近世大名・喜連川家として結実させた。彼の功績は、まさに「縁の下の力持ち」として、関東の戦国史に確かな足跡を残している。歴史に埋もれたこの忠臣は、その地道で、しかし決定的な役割の故に、今こそ再評価されるべき人物である。

引用文献

- 小弓公方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%BC%93%E5%85%AC%E6%96%B9

- 栃木県(下野)の主要大名 http://gioan-mdxcvii.cafe.coocan.jp/daimyou-09tochigi.htm

- 栃木の小大名が幕府から厚遇されていた理由…下野・喜連川に受け継がれた「足利の血脈」 | WEB歴史街道|人間を知り、時代を知る https://rekishikaido.php.co.jp/detail/8293?p=1

- 藤原弘綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%BC%98%E7%B6%B1

- 1560年 – 64年 桶狭間の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1560/

- コンノ~ - 埼玉苗字辞典 http://saitama-myouji.my.coocan.jp/5-5konno_9369.html

- 足利頼純 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E9%A0%BC%E7%B4%94

- 藤原弘綱とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%BC%98%E7%B6%B1

- 武将の設定にご協力ください - Mount&Blade Warband MOD 関東動乱(仮) https://w.atwiki.jp/kantoudouran/pages/22.html

- 月桂院 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E6%A1%82%E9%99%A2

- 足利国朝とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E5%9B%BD%E6%9C%9D

- 足尾代官所 日光市 http://ww36.tiki.ne.jp/~taketyan-512/siro3/tochigi.html

- 喜連川藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%9C%E9%80%A3%E5%B7%9D%E8%97%A9

- 佐野基綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E9%87%8E%E5%9F%BA%E7%B6%B1

- 佐野氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E9%87%8E%E6%B0%8F

- 【越後上杉家】上杉謙信と家族・家臣一覧 - 武将どっとじぇいぴー https://busho.jp/sengoku-busho-list/uesugi/

- 阿曽沼氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E6%9B%BD%E6%B2%BC%E6%B0%8F

- 足利氏 - 姓氏家系メモ https://dynasty.miraheze.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%B0%8F

- 東上州の藤原秀郷流諸氏 - 箕輪城と上州戦国史 https://minowa1059.wiki.fc2.com/m/wiki/%E6%9D%B1%E4%B8%8A%E5%B7%9E%E3%81%AE%E8%97%A4%E5%8E%9F%E7%A7%80%E9%83%B7%E6%B5%81%E8%AB%B8%E6%B0%8F

- 血筋絶やさん土持氏 その③|平井俊徳 - note https://note.com/kucky918/n/n3122eb3bc0fc

- 吾妻鏡入門 - FC2 https://adumakagami.web.fc2.com/a-jinmei3s.htm

- 足利義満年譜︵稿︶ https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/3412/files/KOT108.pdf

- テヅナ~ - 埼玉苗字辞典 http://saitama-myouji.my.coocan.jp/5-7tezuna_9823.html

- 永正の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 1500年~永正の乱~1520年 - 箕輪城と上州戦国史 https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/1500%E5%B9%B4%EF%BD%9E%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1%EF%BD%9E1520%E5%B9%B4

- 4.佐貫・足利両荘をめぐる戦乱と領主 - 箕輪城と上州戦国史 - FC2 https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/4.%E4%BD%90%E8%B2%AB%E3%83%BB%E8%B6%B3%E5%88%A9%E4%B8%A1%E8%8D%98%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8B%E6%88%A6%E4%B9%B1%E3%81%A8%E9%A0%98%E4%B8%BB

- 東国の戦国合戦 - 箕輪城と上州戦国史 https://minowa1059.wiki.fc2.com/m/wiki/%E6%9D%B1%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%90%88%E6%88%A6

- 足利高基 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E9%AB%98%E5%9F%BA

- 関東足利氏 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_3shou/k3shou_1/k3shou_1min.html

- 古河府 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%BA%9C

- 古城の歴史 関宿城 http://takayama.tonosama.jp/html/sekiyado.html

- 中世後期東国の政治儀礼における喫茶文化について https://opac2.lib.nara-wu.ac.jp/webopac/bdyview.do?bodyid=TD00272672&elmid=Body&fname=an00181398v64pp1-15_nw.pdf

- 戦国期佐倉千葉氏の権力形態 - OPAC https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900116694/03862097_(117)-(163).pdf

- 関宿と簗田氏 〜戦国期に活躍した一族〜 //北条氏の関東への侵攻 - 野田市観光協会 https://www.kanko-nodacity.jp/sekiyado-yanada/yanada5.html

- 千葉県中近世城跡研究調査報告書 第 4 集 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/54/54584/31733_1_%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E4%B8%AD%E8%BF%91%E4%B8%96%E5%9F%8E%E8%B7%A1%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

- 中世後期における下総千葉氏関係文書について(後) https://www.city.chiba.jp/chiba-shi/research/shiryo/documents/shiryomokuroku_02.pdf

- 松 戸 市 文 化 財 保 存 活 用 地 域 計 画 https://www.city.matsudo.chiba.jp/kyouiku/annai/seisaku/bunkazaikeikaku.files/chiikikeikakubunkazai.pdf

- 改訂新版 小弓公方足利義明 戦国北条氏と戦った房総の貴種 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/685/

- 逸見祥仙 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%B8%E8%A6%8B%E7%A5%A5%E4%BB%99

- 松戸駅前は戦国の古戦場?第一次国府台合戦と経世塚・足利義明 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/212037/

- 上総金田氏歴代記― 小弓公方足利義明 ― http://www.hatamotokaneda.com/kazusakaneda-history/kk007/kk7b-koyumikubo.html

- 房総里見家の女たち異聞その1 | グリーンネットふっつだより http://momo.gmobb.jp/ogawa-s/custom27.html

- 山中幸盛(やまなか・ゆきもり)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E5%B9%B8%E7%9B%9B-144249

- 山中幸盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E5%B9%B8%E7%9B%9B

- 山中鹿介は何をした人?「我に七難八苦を与えたまえ。尼子氏の再興に命を捧げた」ハナシ https://busho.fun/person/shikanosuke-yamanaka

- 石堂寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%A0%82%E5%AF%BA

- 喜連川家のガイド - 攻城団 https://kojodan.jp/family/9/

- 華の公方 https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/manage/contents/upload/66ea3a0ddbdc1.pdf

- 栃木県有形文化財に指定することが適当とされたもの https://www.pref.tochigi.lg.jp/c10/documents/20250204152649.pdf