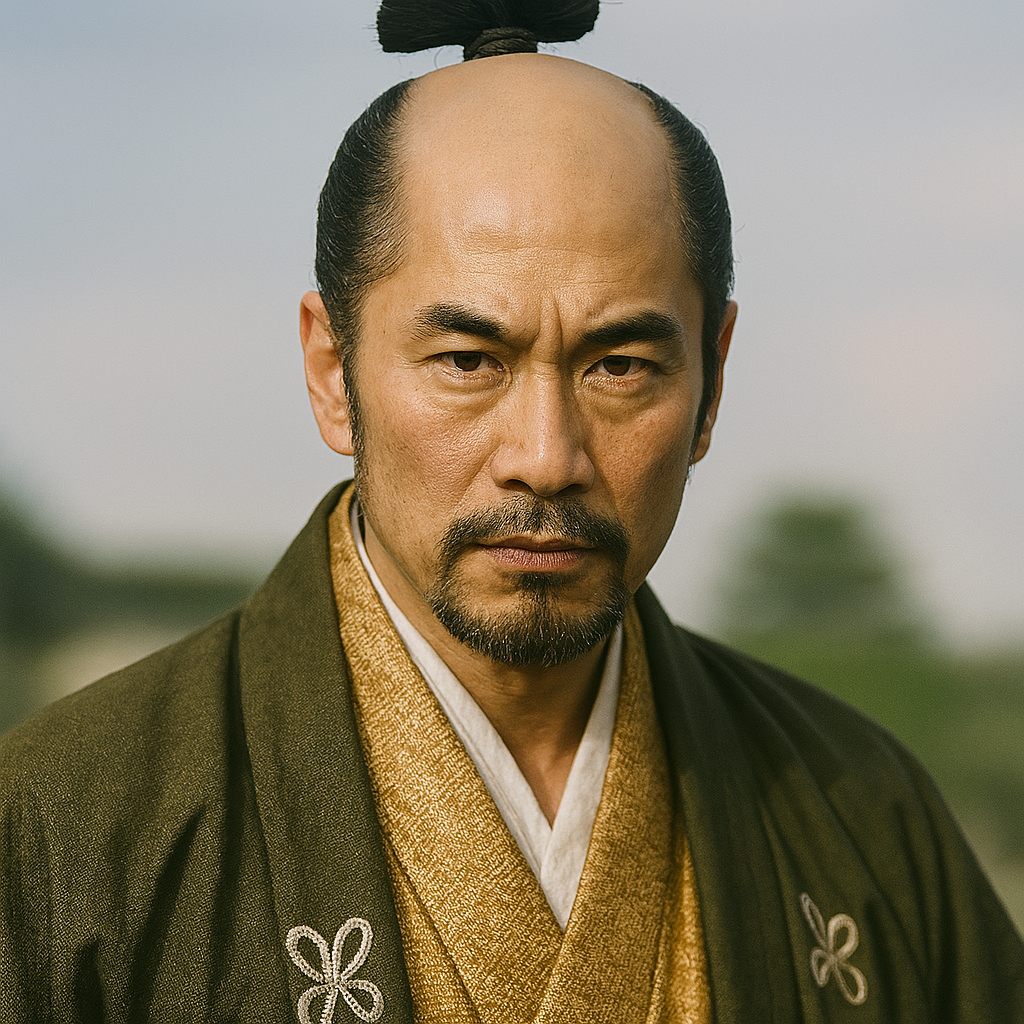

保科正之

保科正之は徳川秀忠の隠し子。保科正光の養子となり、三代将軍家光の信頼を得て幕政を主導。末期養子禁緩和、殉死禁止など文治政治を推進。会津家訓十五箇条を定め、会津藩の礎を築いた。

江戸の名宰相、会津の名君:保科正之の生涯と治世、その遺産に関する総合的考察

序論:将軍家の隠し子、泰平の世の礎

本報告書は、江戸幕府初期の安定に決定的かつ枢要な役割を果たしながらも、その出自の故に数奇な運命を辿った稀代の政治家、保科正之(1611-1673)の全生涯を、政治、思想、人物像の各側面から網羅的かつ徹底的に解明することを目的とする。

二代将軍・徳川秀忠の「落胤(らくいん)」、すなわち貴人の隠し子として、その存在自体が秘匿された危うい立場から、正之はいかにして異母兄である三代将軍・家光の絶対的な信頼を勝ち取り、四代将軍・家綱を補佐する「大政参与」として幕政の中枢を担うに至ったのか 1 。そして、彼が藩主として、また幕政の指導者として築き上げた政治的・思想的遺産は、約二百年の時を経て、幕末の会津藩にいかなる光と影を落としたのか。この壮大にして深遠な問いを、本報告書は多角的な史料分析を通じて追求するものである 3 。

第一章:不遇の幼少期と人格形成 ― 見性院と高遠の日々

正之の謙虚にして民を深く慈しむ人格は、その特異な出自と幼少期の特殊な環境によって育まれた。本章では、彼の人間性の根源を、その誕生の秘密から信州高遠での青年期に至るまでの軌跡を追うことで詳述する。

第一節:出生の秘密と母・お静

慶長16年(1611年)、保科正之は二代将軍・徳川秀忠の四男として江戸で生を受けた。幼名は幸松(こうまつ)である 5 。彼の母は、秀忠の乳母であった大姥局(おおうばのつぼね)に仕える侍女、お静(志津とも記される)であった 7 。秀忠はお静を見初め、寵愛したが、彼女が正式な側室となることはなかった。これは、秀忠の正室であったお江の方(崇源院)の存在を極度に憚ったためである 7 。

お江の方は嫉妬深い人物として知られ、秀忠は生涯にわたって公式な側室を持たなかったとさえ言われている 8 。彼女の怒りを恐れた秀忠は、幸松の誕生を側近などごく一部の者を除いて完全に秘匿した。その存在は、異母兄である家光や忠長をはじめ、他の兄弟にさえ知らされていなかった 7 。一説には、お江の方が懐妊を知り、堕胎を強く迫ったとも伝えられている 9 。

この出自は、正之の人格形成に決定的な影響を与えた。将軍の子として生まれながら、その存在を公にされず、常に生命の危険に晒されるという根源的な矛盾の中で彼は幼少期を過ごした 10 。この経験は、彼が生まれながらの支配者としての特権意識を持つことを許さず、むしろ庇護されなければ生き永らえることのできない「弱者」の視点を原体験として深く刻み込んだ。後に彼が展開する数々の民衆救済や福祉政策の根底には、単なる儒教的理念を超えた、自らの境遇から生まれた血の通った共感があった。彼の「愛民精神」は、書物から得た知識以上に、この逆境から生まれた切実なものであったと言えよう。

第二節:武田家の血脈による庇護 ― 養育者・見性院

お静の方と生まれたばかりの幸松の身柄は、見性院(けんしょういん)という女性に託された 7 。見性院は、甲斐武田家最後の当主・武田勝頼の異母妹、すなわち武田信玄の次女であり、徳川家に仕えた武将・穴山梅雪の正室であった人物である 11 。夫・梅雪の死後、彼女は徳川家康自らの庇護を受け、武蔵国大牧村(現さいたま市緑区)に所領を与えられていた 11 。

見性院は、幸松が7歳になるまで、深い愛情をもって彼を養育した 11 。政争の嵐から隔絶されたこの環境は、幸松の幼少期における精神的な安全地帯となった。秀忠が幸松の養育を見性院に託した背景には、単なる秘密保持以上の戦略的意図があったと考えられる。見性院は、滅亡した名門・武田家の血を引く象徴的な存在であり、彼女を手厚く庇護することは、家康から秀忠へと続く徳川政権の度量の広さと安定性を示す意味合いを持っていた。その見性院に将軍の隠し子を託すことは、旧武田家臣団をはじめとする諸勢力に対し、徳川家が過去の遺恨を超えて人材を登用し、恩義を重んじる姿勢を示すことにも繋がった。結果として正之は、徳川の血を引くと同時に、武田家の遺風が色濃く残る環境で育つことになった。この経験は、彼に江戸城内だけの閉鎖的な教育では得られない、多様な価値観と人間関係を育む貴重な土壌を提供したのである。

第三節:信州高遠藩保科家へ ― 藩主への道

元和3年(1617年)、7歳になった幸松は、見性院の計らいにより、信濃国高遠藩3万石の藩主であった保科正光の養子となった 12 。保科氏は甲斐源氏の流れを汲み、かつては武田家の重臣であった家柄であり、見性院にとっても信頼のおける縁組であった 8 。

この養子縁組は、保科家にとってまさに一藩の命運を賭した決断であった。当時、正光には実子がおらず、親族から預かっていた左源太や実弟の正貞といった後継者候補がいたにもかかわらず、彼らを廃嫡してまで幸松を迎え入れたのである 14 。これは、将軍の落胤という極めて不安定な立場の子を藩の後継者とすることの政治的リスクを承知の上でのことであり、幸松個人と、その背後にある徳川家への絶大な期待の表れであった。

高遠で過ごした青年期、幸松は藩の重臣たちによる献身的な教育を受けた。彼は文武両道に励み、儒学の素読や武芸の稽古に明け暮れる一方、城外に出て領民の生活を直接見聞する機会を頻繁に持ったという 14 。この時期の経験が、彼の民を思う為政者としての素養を培い、後の藩政の確固たる基礎を築いた 13 。

寛永8年(1631年)、養父・正光が死去すると、幸松は21歳で家督を相続。元服して名を「保科正之」と改め、高遠藩主としての歩みを始めた 14 。

保科家が、公式には存在しない将軍の隠し子を、すべてを賭して自家の後継者として受け入れたという事実は、正之の精神に計り知れない恩義と、「忠」そして「義」という観念を深く刻み込んだ。後年、将軍家光から徳川宗家に連なる「松平」姓を名乗るよう再三にわたり勧められたにもかかわらず、彼は生涯「保科」の姓を変えることはなかった 6 。これは単なる美談ではなく、彼の行動原理を理解する上で最も重要な鍵となる。彼の政治判断の根底には、常にこの「受けた大恩には、身命を賭して報いる」という、高遠の日々に培われた強固な信念が存在し続けたのである。

第二章:兄・家光との邂逅と幕政への参画

本章では、正之が異母兄である三代将軍・家光に見出され、その絶対的な信頼を獲得し、幕政の中枢へと駆け上がっていく過程を、具体的な逸話と共に分析する。この関係性の確立こそが、彼のその後の政治的キャリアを決定づけた。

第一節:運命の対面と試された器量

三代将軍・徳川家光は、実の弟である駿河大納言・徳川忠長との間に、生母・お江の方の寵愛を巡る幼少期からの確執と、将軍職継承を巡る深刻な政治的対立を抱えていた 15 。この対立は、最終的に忠長の改易と自刃という悲劇的な結末を迎える。弟という存在に複雑かつ猜疑的な感情を抱いていた家光は、ある時、鷹狩りの際に立ち寄った寺の住職から、自分にもう一人、異母弟・正之が存在することを偶然知らされた 14 。

家光は、この未知の弟の人格と器量を試すため、ある計略を巡らせた。江戸城の大広間に諸大名が集う席で、いつものように末席に座る正之に対し、家光は「正之の上座につける者はいないであろう」と、彼が将軍の弟であることを満座の中で公然と示唆したのである 16 。周囲の大名たちは狼狽し、即座に正之に上座へ移るよう勧めた。しかし、正之は「自分は将軍家の家臣である保科家の者」として、頑として末席を動こうとしなかった。その謙虚で分をわきまえた態度は、かえって家光を深く感服させた 16 。

この一件以降、猜疑心の強かった家光は正之に完全に心を開き、寛永11年(1634年)には自ら茶を点じて振る舞うなど、極めて親密な関係を築いていく 17 。家光にとって忠長は、自らの地位を脅かしかねない「競争相手」であった。それに対し、正之は権力への野心を微塵も見せず、ただひたすらに家臣としての忠誠を誓った。この「無私」の姿勢が、権力闘争に疲弊した家光の心を癒し、忠長に求めても得られなかった「忠実で有能な、頼れる弟」という理想像を正之に投影させたのである 14 。この個人的かつ心理的な深い信頼関係こそが、正之が後に前例のない権限を委ねられる不動の土台となった。

第二節:破格の抜擢と託孤の遺命

家光の絶対的な信頼を得た正之の経歴は、異例の速さで上昇していく。寛永13年(1636年)、高遠3万石の藩主であった正之は、出羽国山形20万石へと大幅な加増転封を命じられる 6 。さらに寛永20年(1643年)には、東北地方の軍事的・政治的な要衝である陸奥国会津23万石へと移封された 14 。この会津への配置は、強大な外様大名である仙台藩の伊達家を牽制するという、極めて重要な戦略的意味合いを持つものであり、家光の信頼の厚さを物語っている 19 。

家光は、正之への信頼を象徴的な形でも示した。ある時、家光が好んで着用し、他の誰もが遠慮して身に着けることのなかった萌黄色の直垂(ひたたれ)を正之に下賜し、「これを代々使用せよ」と命じたのである 17 。これは、正之が将軍の名代、すなわち事実上の副将軍であることを幕府内外に知らしめるための、意図的な演出であった。

そして慶安4年(1651年)、病の床に就いた家光は、臨終の際に正之を枕頭に呼び寄せた。そして、まだ11歳と幼い次期将軍・家綱の手を取り、「家綱のこと、くれぐれも頼む」と、幕府の将来を託したのである 8 。この「託孤の遺命」は、血縁を超え、正之という一人の人間に対する家光の最大限の信頼の証であり、正之のその後の人生を決定づけるものとなった。

表1:保科正之の経歴と石高の変遷

|

西暦 (元号) |

年齢 |

役職・藩 |

石高 |

主要な出来事 |

|

1611 (慶長16) |

1歳 |

- |

- |

徳川秀忠の四男として誕生。幼名・幸松 5 。 |

|

1617 (元和3) |

7歳 |

- |

- |

信州高遠藩主・保科正光の養子となる 14 。 |

|

1631 (寛永8) |

21歳 |

信濃国高遠藩主 |

3万石 |

家督を相続し、藩主となる 6 。 |

|

1636 (寛永13) |

26歳 |

出羽国山形藩主 |

20万石 |

山形へ加増転封。この頃から幕政に参画 6 。 |

|

1643 (寛永20) |

33歳 |

陸奥国会津藩主 |

23万石 |

会津へ加増転封。会津松平家の初代となる 6 。 |

|

1651 (慶安4) |

41歳 |

大政参与 |

- |

家光の遺命により、四代将軍・家綱の後見人(輔弼役)となる 16 。 |

|

1669 (寛文9) |

59歳 |

- |

- |

隠居。家督を四男・正経に譲る 6 。 |

|

1673 (寛文12) |

62歳 |

- |

- |

江戸にて死去 5 。 |

第三章:大政参与としての国家経営 ― 武断から文治への大転換

家光の死後、幼い四代将軍・家綱を補佐する「大政参与」として、正之は事実上の幕政最高指導者となった 2 。彼の主導のもと、江戸幕府は戦国の遺風が色濃く残る「武断政治」から、泰平の世にふさわしい安定した「文治政治」へと、その統治理念を大きく転換させた。本章では、その具体的な政策を検証する。

第一節:幕政三大美事 ― 泰平の礎を築く

家綱の治世前半、正之は幕政の安定化と社会不安の解消を目的とした三大改革を断行した。これらは後世、「三大美事」と称され、高く評価されている 13 。

1. 末期養子の禁緩和

背景: 江戸幕府初期、大名の勢力を削ぎ、幕府の統制を強化する目的で、大名当主が跡継ぎのないまま病などで死に瀕した際に、急遽養子を迎える「末期養子」は原則として禁止されていた 13 。これにより、嫡子なくして当主が死去した大名家は容赦なく取り潰され(改易)、その家臣たちは禄を失い浪人となった。この政策は大量の浪人を生み出し、社会の深刻な不安定要因となっていた 23 。

契機と政策: 慶安4年(1651年)、軍学者・由井正雪が浪人たちの不満を背景に幕府転覆を企てた「慶安の変(由井正雪の乱)」が発覚する 24 。この事件に衝撃を受けた幕府内で、浪人問題の根本的解決が急務とされた。正之はこの機を捉え、末期養子の禁を緩和することを強く主導した。具体的には、17歳以上50歳未満の大名であれば、死後に養子の届け出があっても家名の存続を認めるよう改められた 1 。この政策転換により、理不尽な大名家の断絶は激減し、浪人の発生は大幅に抑制された。

2. 殉死の禁止

背景: 主君の死に際して、忠誠心の証として家臣が後を追って自決する「殉死」の風習は、戦国時代の価値観を引きずるものであった。しかし、平和な時代においては、有為な人材を無益に失うだけの弊害の大きい悪習となっていた 22 。

政策: 正之は、まず自らの会津藩において寛文元年(1661年)に殉死を禁止した 22 。その後、幕政においてもこの問題を提起し、寛文3年(1663年)、殉死を「不義無益」の野蛮な風習であるとして、武家諸法度によって公式に禁止させた 13 。これは単なる風習の禁止に留まらず、家臣の忠誠の対象を「主君個人」から、永続する「主君の家」へと転換させることを促すものであり、近世的な主従観念の確立を象徴する重要な改革であった。

3. 大名証人制度の廃止

背景: 幕府は、諸大名への統制策の根幹として、大名の妻子を人質として江戸に住まわせる「参勤交代」と「証人制度」を義務付けていた 7 。

政策: 正之は、幕府と諸藩との信頼関係をより強固なものにするため、この証人制度を廃止することを提言し、実行に移した 7 。これは、幕府がもはや武力や威圧による支配ではなく、法と信頼に基づいた統治を行うという姿勢を内外に明確に示すものであり、幕藩体制の安定化に大きく寄与した。

これら三大美事は、個別の善政に留まるものではない。これらは相互に深く関連し、「社会の安定(末期養子の緩和)」、「人材の確保(殉死の禁止)」、「信頼関係の構築(証人制度の廃止)」という三つの柱を通じて、一つの大きな目的、すなわち「戦国時代の統治システムから、持続可能な平時の統治システムへの移行」を目指した、体系的な制度改革であった。正之は、目の前の問題に対処するだけでなく、社会構造そのものを未来志向で再設計する、卓越した「システム設計者」としての非凡な才能を発揮したのである。

第二節:未曾有の危機管理 ― 明暦の大火

明暦3年(1657年)1月、江戸市中の大半を焼き尽くし、死者は10万人以上にのぼったとされる江戸時代史上最大の火災「明暦の大火(振袖火事)」が発生した。この大災害により、江戸城も天守閣をはじめ本丸、二の丸などが焼失した 23 。

この国家的危機において、正之は将軍家綱を補佐し、復興の最高責任者として陣頭指揮を執った 8 。彼の対応は迅速かつ的確であり、その危機管理能力の高さを示すものであった。

民衆救済の最優先:

右往左往する幕閣を尻目に、正之は即座に民衆救済を最優先課題とした。まず、幕府の備蓄米を放出し、江戸市中数か所で大規模な粥の炊き出しを実施し、被災者の飢餓を防いだ 8。さらに、幕府の備蓄金であった16万両を、被災した町民への救済金として支給することを決定した。これに対し、幕府の財政が枯渇すると反対する老中たちを一喝した、「官庫の貯蓄は、このような非常時に士民を救うためにこそある。今救わずにいて、貯蓄に何の意味があるのか」という言葉は、彼の為政者としての哲学を象徴する逸話として名高い 1。

経済対策と都市計画:

正之は、災害後の経済的混乱にも冷静に対処した。被災による米不足とそれに伴う米価の急騰を予見し、諸大名の参勤交代を一時的に停止させ、江戸に滞在する武士の数を減らすことで米の需要を抑制するという、卓抜な経済政策を断行した 1。

さらに、江戸城天守閣の再建については、「天守はもはや実用性がなく、遠くを眺めるだけのもの。その再建費用は、困窮する民の救済と街の復興にこそ充てるべきだ」と強く主張し、これを中止させた 2 。将軍の権威の象徴よりも民生の安定を優先するというこの決断は、文治政治の理念を明確に体現するものであった。江戸の復興に際しても、単なる原状回復に留まらず、道幅の拡張、随所への火除け地の設置、隅田川への両国橋の架橋など、防災を重視した先進的な都市計画を推進し、その後の江戸の発展の礎を築いた 23 。

第四章:会津藩主としての仁政 ― 民を慈しむ統治哲学

正之は、幕政の中枢で国家経営に尽力する一方、自らが治める会津藩においても、その卓越した統治手腕を遺憾なく発揮した。彼の藩政は、民を慈しむという一貫した哲学に貫かれており、数々の画期的な政策が実施された。

第一節:藩政の根幹・社倉制度

正之の藩政における最大の功績として挙げられるのが、日本で初めて導入された「社倉(しゃそう)制度」である 22 。これは、明暦元年(1655年)、中国・宋の儒学者である朱子の思想に着想を得て、飢饉などの非常時に備えて穀物を備蓄するために創設された画期的な制度であった 22 。

制度の仕組みと理念:

藩が元手となる米(当初7,015俵)と資金(961両)を拠出して各地に社倉を設置 22。農民は凶作の際に、この社倉から低利(年利2割程度、当時の一般的な金利は3~4割であった)で米を借りることができた 31。そして豊作の年に、利息と共に返済する。その利息分は再び備蓄米の買い増しに充てられ、制度が自律的に拡大していくように設計されていた 22。

この制度の革新性は、単なる藩からの施しではなかった点にある。正之は、この制度を藩民の相互扶助の精神、すなわち現代の「協同組合」に近い理念を育むための仕組みと捉えていた 32 。藩が施設を建てるが、その運営の一部は民に委ねる「公設民営」の側面を持ち、藩民が自力で危機を乗り越える気概を養うことを目指したのである 32 。また、社倉の会計は藩の一般財政とは厳格に分離され、藩主であっても目的外に流用することは固く禁じられた 33 。

社倉制度は、単なる福祉政策(飢饉対策)に留まらず、巧みな経済政策でもあった。低利での貸付は、高利貸しによる農民からの搾取を防ぎ、藩外への富の流出を食い止める効果があった 31 。安定した食糧供給は人口増加を促し、藩の生産力そのものを向上させた 32 。さらに、土木事業の対価として社倉米を支給するなど、公共事業と連動させることで、藩内経済の循環を活性化させる役割も果たした 33 。これは、社会保障と経済成長戦略を一体化した、極めて先進的な政策パッケージであったと言える。

効果:

この社倉制度は絶大な効果を発揮した。当初7千俵余りで始まった備蓄米は、10年後には2万3千俵に達し、幕末には10万俵にまで拡充された 22。その結果、江戸時代を通じて日本各地を襲った天明や天保の大飢饉の際にも、会津藩では一人の餓死者も出さなかったと伝えられている 19。

表2:会津藩の社倉制度の概要

|

項目 |

内容 |

典拠 |

|

創設年 |

明暦元年 (1655年) |

22 |

|

理念 |

飢饉時の窮民救済、民の相互扶助精神の涵養、藩の永続的な利益 |

32 |

|

財源 |

藩からの拠出金(初期費用961両、米7,015俵)、貸付米の利息(年利2割) |

22 |

|

運営 |

藩の財政とは独立会計。目的外使用は厳禁。一部は「公設民営」で藩民の自主運営を促す。 |

32 |

|

利用方法 |

凶作時の貸付、土木事業従事者への手当、病人への医療費援助、善行者への褒賞など。 |

33 |

|

実績 |

備蓄米は10年で2万3千俵、幕末には10万俵に達した。後の大飢饉でも餓死者を出さなかったとされる。 |

22 |

第二節:先駆的福祉政策と経済振興

正之の仁政は社倉制度に留まらない。

- 日本初の年金制度: 寛文3年(1663年)、領内の90歳以上の高齢者に対し、身分や性別の区別なく、生涯にわたり一人扶持(1日あたり玄米5合)を支給する「養老扶持」制度を開始した 13 。これは、公的な年金制度の日本における嚆矢とされ、当時としては世界的に見ても画期的な政策であった 13 。

- 人口増加策: 貧困を理由とした嬰児殺し(間引き)の悪習を厳しく禁じるとともに、社倉制度などの福祉政策を充実させることで、領民が安心して子供を産み育てられる環境を整備した 13 。これらの政策が功を奏し、会津藩の人口は着実に増加したと記録されている 22 。

- 産業振興: 漆、蝋、紙、熊皮など8品目を「留物(とめもの)」に指定し、藩の許可なく領外へ持ち出すことを制限する一方、漆木の伐採を管理するなど、藩の特産品となる地場産業の保護育成に積極的に努めた 26 。

- 教育の奨励: 武士の子弟教育だけでなく、民間の学問所「稽古堂」の設立を奨励し、税の免除や維持費の補助を行うなど、庶民教育の振興にも力を注いだ 22 。この稽古堂が、後の会津藩校「日新館」の礎となった。

第三節:思想的背景 ― 朱子学と神儒一致

正之の政治思想の根幹には、朱子学があった。彼は熱心な朱子学の徒であり、これを藩学として奨励し、身分秩序の安定と為政者の徳による民衆教化という朱子学の理念を、藩政の基本に据えた 6 。

その思想をさらに深化させるため、寛文5年(1665年)、当代随一の朱子学者であった山崎闇斎を「賓師(ひんし)」として江戸の藩邸に招き、直接その教えを受けた 39 。闇斎との交流を通じて、正之は彼が創始した、日本の神道と儒教を統合する「垂加神道(すいかしんとう)」に強く傾倒していく 6 。この神儒一致の思想は、彼の政策にも影響を与え、領内における神仏習合を排し、寺社を整理する動きに繋がった 26 。また、正之が自らの葬儀を仏式ではなく神式で行うよう遺言したのも、この思想的影響の表れである。彼の神号は「土津霊神(はにつれいしん)」とされ、その後の会津松平家では二代正経を除き、神式で葬られるのが慣例となった 6 。

さらに正之は、為政者が領内の実情を正確に把握することの重要性を認識し、全国に先駆けて藩の公式地誌『会津風土記』の編纂を命じた 44 。これもまた、儒教的な理念に基づいた合理的かつ実証的な統治を徹底するための、基礎的な事業であった。

第五章:会津家訓十五箇条 ― 後世への遺戒

寛文8年(1668年)、正之はその統治哲学と人生観の集大成として、後世の藩主および藩士が遵守すべき根本原則「会津家訓十五箇条」を定めた 5 。これは単なる家訓に留まらず、会津藩の「憲法」とも言うべき絶対的な規範であり、その精神は二百数十年の時を超えて幕末の会津藩士に至るまで、彼らの行動と精神を深く規定し続けた 3 。

第一節:第一条の衝撃 ― 「藩主」を超える「将軍」への忠誠

この家訓の中で、最も特異かつ重要なのが第一条である。

原文: 「大君の儀、一心大切に忠勤を存すべく、列国の例を以て自ら処るべからず。若し二心を懐かば、則ち我が子孫に非ず、面々決して従うべからず。」 35

現代語訳: 徳川将軍家に対しては、一心に忠義を尽くすべきであり、他藩と同じ程度の忠勤で満足してはならない。もし(会津藩主が)将軍家に対して謀反の心を抱いたならば、その者は私の子孫ではない。家臣一同、決してその藩主に従ってはならない。

この条文の特異性は、その優先順位にある。日本の武家社会における家訓は、通常「自家の存続と繁栄」を至上の目的とする。しかし、この家訓は「徳川将軍家への絶対的忠誠」を、自家の当主である藩主への忠誠よりも上位に置いている。これは、家臣に対して「藩主が幕府への忠義という大義に背いたならば、その命令に従うな」と命じるに等しい、前代未聞の規定であった 46 。

この異常とも言える条文は、正之個人の生涯を抜きにしては到底理解できない。彼の存在そのものが、父・秀忠の庇護と兄・家光の恩恵によって成り立っていた。特に、日陰の身であった自分を破格の待遇で引き立て、幕府の命運を託してくれた家光への感謝と忠誠は、彼の行動原理の根幹を成していた。この第一条は、その個人的な恩義と信念を、会津藩という「公の制度」に永久に刻み込み、不変の掟としようとする試みであった。彼は、徳川宗家による泰平の世が永続することこそが国家にとって最大の善であると固く信じ、その理想を実現するために、会津藩を「徳川家を守護する永遠の防波堤」として設計したのである。

第二節:武士の規範と為政者の心得

家訓の他の条文においても、正之の厳格な倫理観と民本位の思想が貫かれている。武備を怠らないこと、家中の風儀を正すこと、依怙贔屓や賄賂の禁止、賞罰の公正、そして藩主が道を踏み外した際には家臣が諫言する義務や、藩主自らが隠居すべきことなど、為政者および武士としての高い自己規律が求められている 35 。

特筆すべきは第十四条で、「社倉は民のためにこれを置く、永利のためのものなり。歳饑(としう)えれば則ち発出して、これを済(すく)うべし。これを他用すべからず」と明記されている点である 32 。これにより、社倉制度が単なる一時的な政策ではなく、会津藩の永続的な基本政策であることが明確に宣言された。

表3:会津家訓十五箇条(要諦)

|

条 |

原文(抜粋) |

要諦 |

|

一 |

大君の儀、一心大切に忠勤を存すべく… |

将軍家への絶対的忠誠: 藩主が背くならば、家臣は従ってはならない。 |

|

二 |

武備はおこたるべからず… |

文武両道と身分秩序: 武士の本分を忘れず、上下の分をわきまえること。 |

|

三 |

兄を敬い、弟を愛すべし。 |

長幼の序: 家族や社会における秩序の基本を重んじること。 |

|

四 |

婦人女子の言、一切聞くべからず。 |

政治への女性不介入: 藩政に私情や外部の口出しを許さないこと。 |

|

五 |

主を重んじ、法を畏るべし。 |

遵法精神: 藩主を敬うと共に、定められた法を厳格に守ること。 |

|

六 |

家中は風儀を励むべし。 |

綱紀粛正: 藩士は常に行儀作法を正しく保つこと。 |

|

七 |

賄を行い、媚を求むべからず。 |

廉潔清廉: 賄賂や私利私欲による政治の歪みを禁じること。 |

|

八 |

面々、依怙贔屓すべからず。 |

公正無私: 個人的な関係性で判断を曲げないこと。 |

|

九 |

士を選ぶに便辟便侫の者をとるべからず。 |

人材登用の公正: 人格の歪んだ者や、口先だけの者を採用しないこと。 |

|

十 |

賞罰は、家老の他、これに参加すべからず… |

権限の明確化: 賞罰の決定権限を明確にし、越権行為を厳しく罰すること。 |

|

十一 |

近侍者をして、人の善悪を告げしむべからず。 |

讒言の禁止: 側近による情報の壟断や、人物評の偏りを防ぐこと。 |

|

十二 |

政事は、利害を以て道理を枉ぐるべからず… |

公正な議論: 会議では私情を挟まず、道理に基づいた徹底的な議論を行うこと。 |

|

十三 |

法を犯すものは、宥すべからず。 |

法の厳正な適用: 法を破った者に対しては、情状酌量なく厳しく対処すること。 |

|

十四 |

社倉は民のためにこれを置く… |

民政の重視: 社倉は民のための制度であり、目的外使用を厳禁すること。 |

|

十五 |

若し志を失い、遊楽を好み…必ず上表蟄居すべし。 |

藩主の自己規律: 藩主が徳を失い民を苦しめるならば、自ら職を辞すべきこと。 |

結論:名君の遺産と幕末の悲劇

第一節:保科正之の歴史的功績

保科正之は、将軍の隠し子という不遇極まりない境遇から身を起こし、その卓越した政治手腕と比類なき高潔な人格をもって、徳川幕府初期の安定に決定的な貢献を果たした、日本史上屈指の名君・名宰相であった。彼の功績は、武断政治から文治政治への円滑な移行の主導、社倉制度や年金制度に代表される画期的な福祉・経済政策の導入、そして明暦の大火における見事な危機管理能力に集約される 8 。

彼の人物像は「無私」という言葉に尽きる。彼は権力を私物化することなく、常に「縁の下の力持ち」に徹し、自らの功績を誇ることを何よりも嫌った 20 。晩年、自らが関わった幕政に関する膨大な記録文書をすべて焼き捨てさせ、その功績をあくまで将軍家綱に帰そうとした逸話は、彼のこの精神を象徴している 4 。

第二節:遺産の光と影 ― 会津藩の悲劇への道

正之が後世に残した最大の遺産である「会津家訓」、特にその第一条に謳われた「徳川宗家への絶対的忠誠」は、二百数十年にわたり会津藩士の精神的支柱として、揺らぐことなく忠実に守られ続けた 3 。

しかし、この高潔な遺産は、時代の激動の中で皮肉にも悲劇の種子となる。幕末、尊王攘夷運動の激化により京都の治安が極度に悪化すると、幕府は「京都守護職」という、朝廷と幕府の板挟みとなる極めて困難で危険な役職を新設した 49 。この「火中の栗を拾う」ような誰もが避ける役職を、時の会津藩主・松平容保は、家老たちの猛反対を押し切り、最終的に引き受けざるを得なかった。その決断を支え、そして強いたのが、藩祖・正之が遺したこの家訓であった 52 。

この京都守護職への就任が、会津藩を倒幕派、特に長州藩との抜き差しならない対立へと導き、鳥羽・伏見の戦いを経て、戊辰戦争において「朝敵」の汚名を着せられ、若松城下は焦土と化し、藩そのものが崩壊するという未曾有の悲劇の直接的な原因となった 49 。

正之の家訓は、彼が生きた17世紀の政治状況においては、幕府の安定という「絶対善」に貢献するための最善の策であった。しかし、時代が大きく変動し、幕府の正統性そのものが揺らいだ19世紀の幕末においては、その絶対的な忠誠心が、かえって藩の政治的判断を硬直化させ、時代の変化に対応する柔軟性を奪う「呪縛」へと変貌してしまった。藩祖・正之が築き上げた強固なアイデンティティと忠誠心こそが、皮肉にも会津藩が最後まで旧幕府側に立ち、新時代に適応することを困難にした最大の要因であった。これは、一個人の高潔な意志と善意が、二百年後の子孫を意図せずして悲劇に導くという、歴史の非情さと複雑さを示す痛烈な事例と言わざるを得ない。

第三節:歴史的評価の変遷

明治維新後、会津藩が新政府にとっての「朝敵」とされたため、その藩祖である正之の偉大な功績は、長らく意図的に無視されるか、あるいは過小評価される傾向にあった 4 。彼自身が記録を焼き捨てたことも、その業績が歴史の表舞台から埋もれる一因となった 4 。

しかし、戦後の歴史研究が進展するにつれて、客観的な史料に基づいた再評価が進み、彼の政治家としての先見性、為政者としての民への深い慈愛、そしてリーダーとしての高潔な人格が改めて光を当てられるようになった。今日では、水戸藩の徳川光圀、岡山藩の池田光政と並ぶ「江戸初期の三名君」の一人として、その歴史的評価は不動のものとなっている 26 。彼の生涯と治世は、現代の我々に対しても、政治における倫理とは何か、そして理想のリーダーシップとはいかにあるべきかを、静かに、しかし力強く問いかけ続けている 8 。

引用文献

- 保科正之 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/hoshina-masayuki/

- 第4代将軍/徳川家綱の生涯|ホームメイト https://www.meihaku.jp/tokugawa-15th-shogun/tokugawa-ietsuna/

- 徳川家綱の治世を補佐した名宰相『保科正之』 - 小説丸 https://shosetsu-maru.com/recommended/book-review-339

- 『保科正之の生涯 名君の碑』|感想・レビュー・試し読み - 読書メーター https://bookmeter.com/books/517071

- 保科正之~幕末会津の運命を決定づけた藩祖 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4576

- 保科正之- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%BF%9D%E7%A7%91%E6%AD%A3%E4%B9%8B

- 誕生のきっかけは将軍の「浮気」!? 名君と称えられる保科正之【福島県】 https://jp.neft.asia/archives/41875

- Vol. 2 「明暦の大火から江戸を復興させた名君・保科正之~今日の震災復興にも教訓~」 https://okada-akira.jp/history/vol02.html

- 徳川の礎を築いた将軍の隠し子・保科正之 - 今日は何の日?徒然日記 https://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2009/12/post-7d59.html

- 読書:名君の碑 中村彰彦著 | 日々を楽しむ https://ameblo.jp/carpenterhome/entry-12873789693.html

- 見性院について知りたい。保科正之を養育したらしい。 | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000062600&page=ref_view

- 歴史今昔・今なぜ保科正之公か! http://m-ichiro-blog.net/wp-content/uploads/2014/09/%E4%BB%8A%E3%81%AA%E3%81%9C%E4%BF%9D%E7%A7%91%E6%AD%A3%E4%B9%8B%E5%85%AC%E3%81%8B.pdf

- 名君・保科正之 公 - 伊那市 https://www.inacity.jp/kurashi/shogaigakushu_bunka/bunka/ijin/hoshina_masayuki.html

- 名君 保科正之公とは https://takato-inacity.jp/taiga-drama/%E4%BF%9D%E7%A7%91%E6%AD%A3%E4%B9%8B%E5%85%AC%E3%81%A8%E3%81%AF

- 保科正之 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E4%BF%9D%E7%A7%91%E6%AD%A3%E4%B9%8B/

- THE 歴史列伝〜そして傑作が生まれた〜|BS-TBS http://bs.tbs.co.jp/retsuden/bknm/39.html

- 保科正之公の略歴/偉人伝/会津への夢街道 https://aizue.net/siryou/hosinamasayukikou-bakaku.html

- 私を捨てて公に尽くした人たち~徳川家光、家綱を支えた名臣 – Guidoor Media | ガイドアメディア https://www.guidoor.jp/media/tokugawaiemitsu-ietsuna/

- 「徳川秀忠の隠し子から名君へ」~ 保科正之の逸話 【日本初の年金制度をつくる】 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/edo/69504/

- 「自分の足跡を消しながら死んでいく」 徳川将軍家を支えた名君・保科正之に学ぶ〝仁の精神〟 - 致知出版社 https://www.chichi.co.jp/web/20211012_nakamura_mitooka/

- 【高校日本史B】「徳川家綱の時代」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12757/lessons-12890/point-2/

- 保科正之公の略歴/偉人伝/会津への夢街道 https://aizue.net/siryou/hosinamasayukikou-kouken.html

- 第4代将軍/徳川家綱|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44516/

- 名君 保科正之② https://www.jeda.or.jp/keiei/keiei047.pdf

- 日本史探求 第Ⅲ部 近世 第9章 幕藩体制の成立と展開 3幕政の安定 - Quizlet https://quizlet.com/jp/857509954/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E6%8E%A2%E6%B1%82%E7%AC%AC%E9%83%A8%E8%BF%91%E4%B8%96%E7%AC%AC%E7%AB%A0%E5%B9%95%E8%97%A9%E4%BD%93%E5%88%B6%E3%81%AE%E6%88%90%E7%AB%8B%E3%81%A8%E5%B1%95%E9%96%8B%E5%B9%95%E6%94%BF%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%AE%9A-flash-cards/

- 保科正之 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E7%A7%91%E6%AD%A3%E4%B9%8B

- 名参謀にして名リーダー、保科正之が江戸の町の大半が焦土と化したときに下した「一石二鳥の機転の効いた妙案」とは? - ダイヤモンド・オンライン https://diamond.jp/articles/-/347007

- に導かれ(その2) 保科正之の生涯 http://www.tokugikon.jp/gikonshi/303/303toku_kiko.pdf

- 保科正之公の略歴/偉人伝/会津への夢街道 https://aizue.net/siryou/hosinamasayukikou-fuguu.html

- 【ゆっくり解説】徳川家を盤石たらしめた戦国の名君「保科正之」とは? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=JnszfW_OU-w

- 社倉米 http://gochagocha.cool.coocan.jp/SubSubject/KaisetuShasoumai.htm

- 社倉に住民の協同精神を・保科正之 https://www.isad.or.jp/pdf/information_provision/information_provision/no112/36p.pdf

- 昔人の物語(18) 保科正之「会津に福祉国家を建設」 | 医薬経済オンライン https://iyakukeizai.com/beholder/article/112

- 天下の副将軍はこの人だった!知られざる奇跡の名君保科正之 - 自分流儀のダンディズム https://rintaro95.hateblo.jp/entry/hosinamasayuki

- 会津家訓15か条 | 杜の都のすずめのお宿 https://ameblo.jp/sparrow-and-bamboo/entry-11445776285.html

- 文治政治の確立 | [福島] 土津神社【公式】|こどもと出世の神さま・会津の歴史に触れる観光 https://hanitsujinja.jp/history/jiseki/

- [History Class]第3講(後) 会津松平家初代 保科正之(後編)/七城学園 月蝕校舎〜セブンススクール・ルナパレス〜 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=KC904171qu8

- 会津ゆかりの人物紹介 https://www.fc.a-vst.jp/tokusyu/yukari1.html

- 山崎闇斎 - BIGLOBE http://www2s.biglobe.ne.jp/~MARUYAMA/tokugawa/ansai.htm

- 山崎闇斎(ヤマザキアンサイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E9%97%87%E6%96%8E-21864

- 山崎闇斎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E9%97%87%E6%96%8E

- 山崎闇斎 天人唯一の妙、神明不思議の道 - ミネルヴァ書房 https://www.minervashobo.co.jp/book/b165980.html

- 《大学入学共通テスト倫理》のための山崎闇斎|星屋心一 - note https://note.com/berklg/n/n7905254ca8ad

- 会津風土記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E9%A2%A8%E5%9C%9F%E8%A8%98

- 大名 - 32.会津風土記:国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/daimyou/contents/32.html

- 「家訓」から学ぶ、企業の「〇〇〇〇」~歴史から学ぶ「7つの習慣」シリーズ③ - FCEトレーニング・カンパニー https://www.training-c.co.jp/mailmagazine/home_mission/

- 保科正之~兄に誓った『誠』の忠義~(日本史・江戸時代) - 歴史小話(結葉 天樹) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054881574141/episodes/1177354054882458671

- 会津藩家訓15カ条に秘められた想い。保科正之公の娘・媛姫のおどろきの死因とは?? https://www.aizu-matsuri.com/haruhime/

- 幕末と会津藩~武士の誇りを守った人々 – Guidoor Media https://www.guidoor.jp/media/bushi-aizuhan/

- 会津家訓十五箇条 - BIGLOBE https://www5e.biglobe.ne.jp/~komichan/matoi/kakun15.html

- 松平容保(まつだいらかたもり) 拙者の履歴書【幕末編】 Vol.95~忠節不変―徳川に尽くした会津の魂~|デジタル城下町 - note https://note.com/digitaljokers/n/n3a866bd04806

- 京都守護職 〜幕末の僅か6年だけ設置された機関 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/bakumatu/31422/

- 松平容保・失敗の研究~京都守護職という選択 | PHPオンライン https://shuchi.php.co.jp/article/2191?p=1

- 保科正之が残した会津藩の家訓 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/~jigenji/kakin.htm

- 『保科正之: 徳川将軍家を支えた会津藩主』|感想・レビュー・試し読み - 読書メーター https://bookmeter.com/b/4121012275