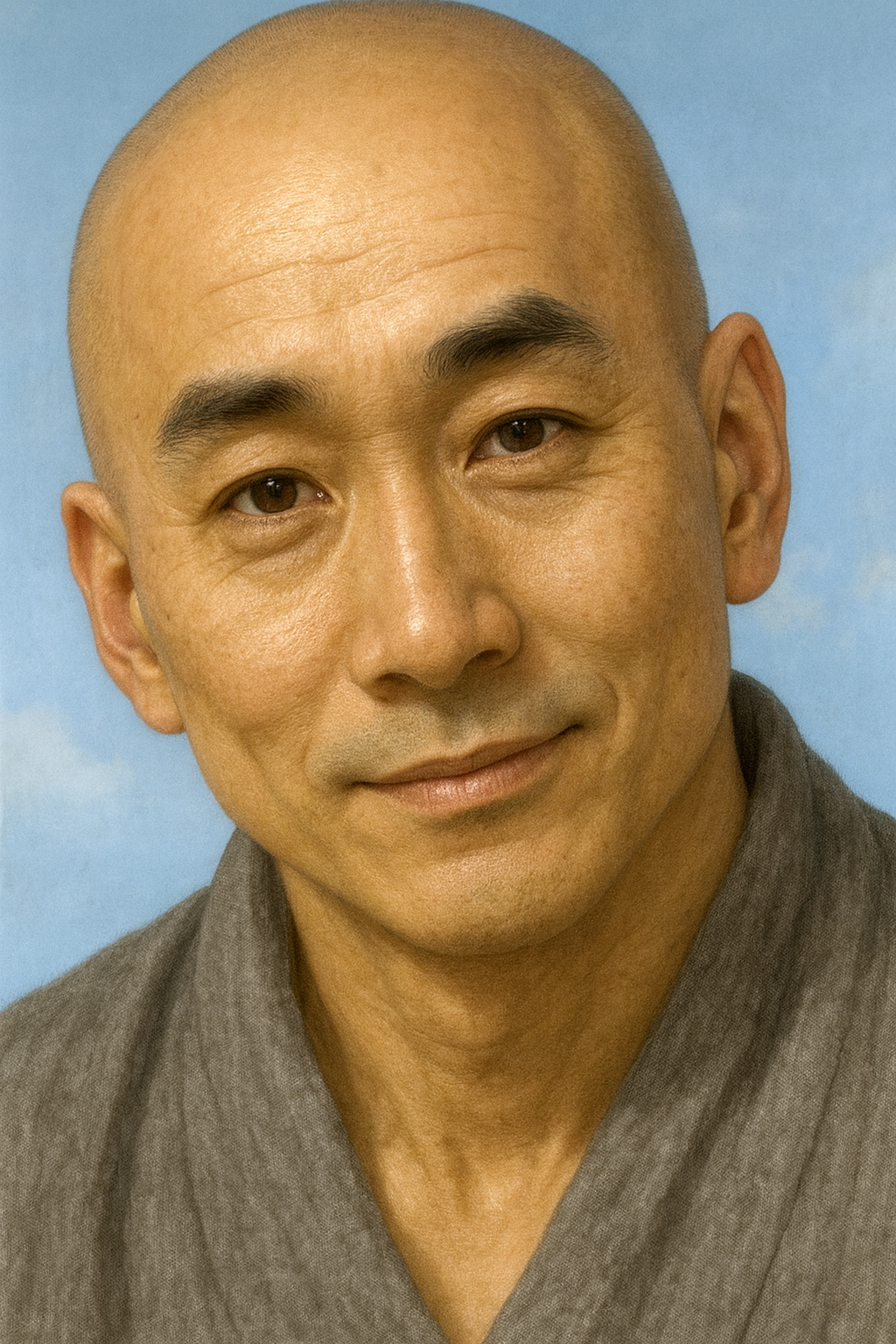

善光寺公恵

善光寺公恵は、戦国時代の善光寺別当栗田氏(永寿・寛久親子)の総称。彼らは僧侶でありながら武将として川中島の戦いに参加し、信仰と権力の狭間で活躍した。

戦国期北信濃の僧侶領主「善光寺公恵」の実像 ― 別当栗田氏の興亡を通して

序論:戦国時代の信濃と善光寺 ― 問いの再設定

戦国時代の信濃国、とりわけその北部に広がる善光寺平は、地政学的に極めて重要な意味を持つ地であった。越後の上杉氏、甲斐の武田氏という二大戦国大名の勢力が直接的に衝突する最前線であり、関東へと通じる交通の要衝でもあった 1 。この地の支配権を巡る争いは、必然的にこの地域の精神的・経済的中心であった善光寺を巻き込んでいく。

善光寺は、「一生に一度は善光寺参り」という言葉に象徴されるように、古くから日本全国の民衆から篤い信仰を集める一大霊場であった 4 。しかし、戦乱の世において、その役割は単なる宗教施設に留まらなかった。川中島の戦いでは上杉謙信の陣地として利用されるなど、善光寺は堅固な伽藍と広大な寺域を持つ軍事拠点としての価値をも有していたのである 1 。武田信玄と上杉謙信による善光寺の争奪戦は、単なる領土紛争ではなく、この地の民衆の心を掴み、絶大な宗教的権威を誇る「善光寺」というシンボルそのものを巡る戦いであった 7 。

本報告書は、ご依頼者が提示された「善光寺公恵」という人物の調査から始まる。しかしながら、現存する主要な歴史資料の中に、この名を持つ高名な人物を確認することはできなかった。だが、ご依頼者が示した「北信濃の旧仏教系住持で、布教活動を行う一方、大名の要請で一軍を率いて合戦に参加した」という人物像は、当時の善光寺を実質的に支配した 別当(べっとう)栗田氏(くりたし) 、とりわけその当主であった**栗田永寿(えいじゅ) と、その子である 栗田寛久(かんきゅう)**の生涯と驚くほど一致する 10 。

したがって、本報告書は「公恵」という固有名詞の探索に固執するのではなく、その人物像が体現する歴史的存在、すなわち**「戦国時代の善光寺を率いた、僧にして武将たる人物」**の実像を、栗田氏一族の動向を通して徹底的に解明することを目的とする。これは、一個人の生涯を追うに留まらず、戦国時代という激動の時代における寺社勢力の特異なあり方、信仰と権力、そして戦争の現実を、多角的に深く掘り下げる試みである。

第一章:善光寺の権力構造 ― 別当栗田氏の台頭

宗派を超えた信仰の府:善光寺の特質と影響力

善光寺の最大の特徴は、創建以来、特定の宗派に属さない「無宗派」の寺院として、あらゆる階層・身分の人々を平等に受け入れてきた点にある 5 。この包括的な姿勢こそが、宗派間の対立が激しかった中世社会において、善光寺が全国的な信仰を集める源泉となった。

しかし、その運営は単純なものではなかった。実際の寺務は、天台宗の「大勧進(だいかんじん)」と浄土宗の「大本願(だいほんがん)」という二つの有力な組織が共同で担うという、複雑な統治構造を有していた 5 。大勧進は男性僧侶(貫主)によって、大本願は尼僧(上人)によって統括され、この両者が共に善光寺の住職を務めるという独特の形態が取られていたのである 5 。

寺務を司る「別当」職の実態:宗教的権威から世俗的領主へ

中世の寺院における「別当」とは、本来、寺院全体の寺務を統括し、教学の振興や寺領の管理を行う長官職を指す 8 。善光寺においても、別当は寺院運営の最高責任者であった。しかし、戦国時代の動乱期に入ると、善光寺別当の役割は大きく変質する。彼らは単なる宗教指導者の枠を超え、一個の世俗領主、すなわち在地領主(国人)としての性格を色濃く帯びるようになっていった。

史料によれば、戦国期の善光寺別当は「権威があった」とされ 18 、善光寺の広大な寺領を支配するだけでなく、近隣の戸隠神社の別当職をも兼務するなど、北信濃一帯に強大な影響力を行使していた 7 。彼らは宗教的権威を背景に、政治的・軍事的な実権を掌握するに至ったのである。

栗田氏の出自と善光寺支配の確立

この善光寺別当職を世襲し、戦国時代にその権勢を振るったのが栗田氏である。栗田氏は、北信濃の有力な国人領主であった村上氏の支族とされ、平安時代末期からこの地に根を張り、鎌倉時代には善光寺の別当職を掌握するようになった 7 。

室町時代には、善光寺周辺の平野部を本拠とする「里栗田氏」と、戸隠の山岳地帯を拠点とする「山栗田氏」に分かれていたが、善光寺の運営を直接担う里栗田氏が、寺の権威と経済力を背景に一族の主導権を握り、強大な勢力を築き上げていった 11 。

権力の源泉:寺領、門前町、そして武装勢力

栗田氏の権力は、単一の基盤に依存するものではなかった。それは、複数の要素が複合的に絡み合った、強固なものであった。

第一に、 広大な寺領の経営 である。善光寺は古くから多くの荘園や寺社領を有しており、そこから上がる年貢収入は、栗田氏の安定した経済基盤となった 7 。

第二に、 門前町の経済力 である。善光寺の門前には、全国から訪れる参詣者を相手にする商人や職人が集住し、中世の段階で既に善光寺平における経済の中心地として大いに繁栄していた 22 。この門前町の支配権を握ることは、栗田氏に莫大な商業的利益をもたらした。善光寺の「無宗派」という宗教的寛容性が全国から人々を惹きつけ、それが門前町の経済的繁栄を生み、その富が栗田氏の権力を支えるという、特有の構造が存在したのである。

そして第三に、これらの経済力を背景として維持された 独自の武装勢力 の存在である。一般に「僧兵」と呼ばれるこの軍事力は、栗田氏が他の国人領主や戦国大名と渡り合うための実力的な後ろ盾であった 26 。

このように、栗田氏は宗教的権威、農業生産、商業利益、そして軍事力という四つの柱によって支えられた、一種の「宗教都市国家の領主」とでも言うべき特異な存在であった。

第二章:川中島の動乱と栗田永寿の決断

武田信玄の信濃侵攻と栗田永寿の戦略的選択

天文年間(1532年~1555年)、甲斐の武田信玄が信濃侵攻を本格化させると、北信濃の政治情勢は一変する 2 。信玄の圧迫を受けた葛尾城主・村上義清をはじめとする北信濃の国人領主たちは、越後の長尾景虎(後の上杉謙信)に救援を求め、これが五次にわたる川中島の戦いの直接的な原因となった 1 。

この激動の渦中にあって、善光寺別当・栗田永寿は、自らの勢力を保つための重大な決断を迫られる。当初、永寿は宗家である村上義清に従い、上杉方に与していた 7 。しかし、天文22年(1553年)に村上氏が信玄に敗れて越後へ逃れると、永寿は武田方の巧みな調略に応じ、その軍門に降った 2 。これは単なる裏切りではなく、強力な後ろ盾を失った在地領主が、自らの「家」の存続と勢力維持のために、より現実的な支配者である武田氏を選んだ、極めて戦略的な政治判断であった。武田氏の配下に入った永寿は、60騎を率いる足軽大将として、武田軍の重要な一翼を担うこととなる 11 。

旭山城の攻防:武田方の一将としての栗田永寿

栗田永寿の武将としての真価が発揮されたのが、弘治元年(1555年)の第二次川中島の戦いである。この戦いで永寿は、武田方の重要拠点である旭山城に籠城した 7 。旭山城は、善光寺平に布陣する上杉軍の背後を脅かす戦略的要衝であり、この城の存在は上杉軍の行動を大きく制約した 32 。

武田信玄は、永寿の軍事的価値を極めて高く評価していた。その証拠に、信玄は旭山城の永寿を支援するため、兵3000、鉄砲300挺、弓800張という、一国人への援軍としては破格の兵力を派遣している 2 。この強力な支援を受けた永寿は、上杉軍と200日にも及ぶ長期の対陣を続け、武田軍の北信濃戦略において決定的な役割を果たしたのである 26 。

【表】川中島合戦における栗田氏の動向

|

年月 |

合戦の名称 |

武田方の動き |

上杉方の動き |

栗田氏の動向と役割 |

|

天文22年(1553) |

第一次川中島の戦い |

村上義清を破り、北信濃へ進出。 |

村上義清らを保護し、信濃へ出兵。 |

主家・村上氏の敗走に伴い、一旦は上杉方に従う。 |

|

弘治元年(1555) |

第二次川中島の戦い |

栗田永寿を調略。旭山城に大規模な援軍を派遣。 |

善光寺横山城に着陣。旭山城を警戒し、行動を制約される。 |

武田方に帰属。 旭山城に籠城し、上杉軍を200日間牽制。武田軍の戦略の要として機能する。 |

|

弘治3年(1557)以降 |

第三次川中島の戦い以降 |

善光寺平の支配を確立。 |

善光寺の仏宝の一部を越後に持ち帰る。 |

信玄の命を受け、善光寺本尊を奉じて甲府へ移住する準備を進める。 |

この表が示すように、栗田永寿の決断は、単に所属を変えたというだけではなく、川中島の戦局そのものに大きな影響を与えた。彼の行動原理は、純粋な宗教的信条よりも、一個の領主としての「家の存続」と「勢力の維持拡大」にあり、その権威と実力を交渉材料として、激動の時代を渡り歩いたのである。

第三章:本尊遷座 ― 甲斐善光寺の創建と栗田氏の移住

権威の象徴としての善光寺本尊

善光寺の本尊である一光三尊阿弥陀如来像は、日本最古の仏像と伝わり、宗派を超えて人々の篤い信仰を集める、比類なき霊威を持つ存在であった 4 。戦国大名にとって、この本尊を自らの領国に迎えることは、単なる信仰心の発露に留まらなかった。それは、その絶大な宗教的権威を独占し、自らの領国支配の正当性を内外に示すための、極めて有効な政治的・文化的手段であった。事実、武田信玄に始まり、織田信長、徳川家康、豊臣秀吉といった天下人たちも、次々とこの本尊を自らの拠点へと遷座させている 39 。善光寺本尊は、もはや単なる信仰の対象ではなく、天下の権威を象徴する一種のレガリア(王権の象徴物)と化していたのである。

武田信玄による善光寺の「組織移転」

永禄元年(1558年)、武田信玄は、川中島の戦火から本尊を保護するという大義名分のもと、前代未聞の事業を断行する。それは、信濃善光寺の本尊、仏具、寺宝はもちろんのこと、別当である栗田氏をはじめとする僧侶たち、さらには門前町に住む商人や職人に至るまで、善光寺という組織を丸ごと甲斐国甲府へと移転させるというものであった 2 。

これは、単なる仏像の略奪や保護ではなかった。信玄の狙いは、善光寺が持つ宗教的権威、祭祀のノウハウ、そして門前町の経済活動という、有形無形の機能をすべて自領内に移植することにあった。敵対勢力である上杉氏の力の源泉を奪い、それを自らの力へと転換する、高度に計算された国家戦略だったのである。

甲斐善光寺の創建と栗田氏の移住

甲府の板垣郷に創建された新しい善光寺、すなわち甲斐善光寺は、信濃善光寺の伽藍配置を忠実に模して建てられた 2 。そして、その運営は引き続き栗田永寿・寛久親子が別当として取り仕切った 10 。信濃から移住してきた人々によって新たな門前町も形成され、甲府の都市としての発展に大きく寄与した 22 。栗田氏一族は、信玄の厚い庇護のもと、新たな本拠地である甲斐国においても、善光寺の支配者としての地位を安堵されたのである。

主を失った信濃善光寺の荒廃

一方、本尊と人々が去った後の信濃善光寺は、その後四十数年間にわたって実質的な廃寺同然の状態に陥った 22 。かつての賑わいは失われ、善光寺平の政治・経済の中心は、武田氏が新たに築いた海津城(後の松代城)や長沼城といった軍事拠点の城下町へと移っていった。善光寺門前町は、その輝きを一時的に完全に失ったのである 22 。信玄の政策は、北信濃の文化的・経済的中心地を意図的に再編する、一種の「文化的征服」であったと言えよう。

第四章:武田家臣としての栗田寛久とその最期

栗田永寿の子、寛久の生涯

父・永寿の跡を継いで甲斐善光寺の別当となったのが、その子である栗田寛久(かんきゅう)である 10 。史料によっては鶴寿(かくじゅ)とも呼ばれるが、同一人物と見なされている 7 。寛久の時代、栗田氏と武田家の関係は、父の代よりもさらに緊密なものへと深化していく。

寛久は、武田家の譜代家老であり、猛将として知られた山県昌景の長女を妻に迎えている 10 。この婚姻関係は、栗田氏がもはや単なる庇護対象や同盟者ではなく、武田家の家臣団に深く組み込まれた重要な一員であることを明確に示している。彼の役割は甲斐善光寺の管理に留まらず、武田家の武将として、その軍事行動に直接参加するようになっていった。

武田氏の滅亡と高天神城での最期

栗田氏が武田家と運命を共にする象徴的な出来事が、天正9年(1581年)の第二次高天神城の戦いである。徳川家康が遠江国の要衝・高天神城を大軍で包囲した際、寛久は城将の一人としてこの城に籠城していた 20 。主君である武田勝頼からの援軍はついに届かず、兵糧の尽きた城兵は玉砕覚悟で徳川軍に突撃を敢行し、城は落城。この戦いで寛久は徳川軍に捕らえられ、処刑された 20 。

善光寺の最高指導者である別当が、本拠地から遠く離れた遠江国の最前線で、一人の武将として戦死したという事実は、栗田氏が善光寺という聖域の支配者から、戦国大名の軍事システムに完全に組み込まれた存在へと変貌を遂げていたことを悲劇的に物語っている。

死を前に幸若舞を所望した逸話

寛久の最期を伝える逸話として、特に注目されるものがある。それは、処刑を目前にした寛久が、徳川の陣中にいた幸若舞(こうわかまい)の名手・幸若義成による舞を所望し、家康がこれを特別に許可したというものである 10 。

この逸話は、寛久が死に際して取り乱すことなく、泰然自若としていたことを示している。それは、死を覚悟した武士としての気概と、高位の僧侶あるいは文化人としての深い教養が融合した、この時代の特異な人物像を鮮やかに描き出している。彼の姿は、戦国という時代における「死の美学」の一つの形を我々に伝えている。

第五章:善光寺寺社勢力の実像 ― 僧兵と信仰のはざまで

「僧兵」概念の再検討と善光寺武装勢力の実態

栗田氏が率いた軍事力を語る際、しばしば「僧兵」という言葉が用いられる。この言葉は、薙刀を手にし、頭を布で包んだ僧侶の姿を想起させるが、歴史的な実態はより複雑であった 27 。善光寺の武装勢力もまた、純粋な僧侶のみで構成されていたわけではない。

その実態は、栗田氏を領主として頂く「善光寺領国」の軍事力であり、その構成は他の戦国大名の家臣団と多くの点で類似していた。

- 中核戦力: 別当である栗田氏一族と、彼らに直接仕える武士階級、いわゆる「寺侍」たち。彼らが指揮官層を形成していた。

- 準中核戦力: 寺院の警備や雑役を担う下級の神職や寺役人である「神人(じにん)」や「行人(ぎょうにん)」といった人々 27 。彼らは半僧半俗の存在であり、日常的に武装して寺内の警備にあたっていたため、即応性の高い戦力となった。

- 基盤兵力: 善光寺が支配する広大な寺領に住む農民たち。彼らは領主である栗田氏の命令一下、兵役の義務を負い、戦時には動員された 53 。また、門前町の商人や職人、さらには第二次川中島の戦いで活躍したとされる「水主(船乗り、船頭)」のような専門技能集団も、自らの生活と財産を守るために武器を取り、この軍事組織の一翼を担っていたと考えられる 26 。

他の寺社勢力との比較

戦国時代の代表的な寺社勢力と比較することで、善光寺の特質はより鮮明になる。

- 石山本願寺(一向一揆): 浄土真宗の強力な教義と「往生即成仏」の信仰によって結束した、極めて教団的性格の強い軍事組織であった。信徒は死を恐れず、大名をも凌ぐ戦闘力を発揮した。

- 比叡山延暦寺: 巨大な荘園領主であり、学侶や行人といった寺院内部の厳格な階級秩序に基づいて組織された武装集団を擁していた。

- 善光寺(栗田氏): これら二つとは異なり、善光寺の武装勢力は特定の宗派の教義ではなく、 別当・栗田氏という世俗領主への忠誠 によって結束した「領主軍」としての性格が極めて強かった。彼らを動かした動機は、狂信的な宗教心よりも、領主と領民という封建的な主従関係や経済的な利害関係にあったと考えられる。

この差異を生んだ要因の一つは、善光寺の「無宗派」という宗教的特質にある。特定の教義による強固なイデオロギー的結束が存在しなかったため、軍事動員の論理は必然的に「領主への忠誠」という世俗的なものにならざるを得なかった。一方で、その無宗派性がもたらす普遍的な人気と門前町の経済力が、他の国人領主とは比較にならないほどの動員力を栗田氏に与えたのである。

信仰と軍事行動の関係性

栗田氏が軍事行動を起こす際、善光寺の絶大な宗教的権威を利用したことは想像に難くない。例えば、敵対者を「仏敵」と断じることで、自らの戦いを正当化し、兵の士気を高めたであろう。しかし、その軍事行動の究極的な目的は、仏法の守護というよりも、栗田氏という「家」の領地と権益を守るという、極めて世俗的なものであった。民衆の篤い信仰心は、結果として栗田氏の権力基盤を支え、その政治的・軍事的行動を可能にする経済的・人的資源となっていたのである。信仰と権力は、善光寺という舞台の上で、分かちがたく結びついていた。

結論:歴史のなかの「善光寺公恵」― 記憶と実像の探求

本報告書は、ご依頼のあった「善光寺公恵」という人物像を手がかりに、戦国時代の北信濃に君臨した特異な寺社勢力の実態を明らかにしてきた。その調査の過程で、ご依頼の人物像が、歴史的に実在した善光寺別当・栗田永寿と寛久の父子の生涯に、ほぼ完全に集約されることが判明した。彼らは僧侶の身分でありながら、一個の独立した領主として善光寺平に勢力を張り、その宗教的権威と経済力を背景に独自の武装勢力を率いた。そして、武田信玄と上杉謙信が激突する川中島の動乱期において、時にはその戦局を左右するほどの重要な役割を果たした。彼らの物語は、戦国時代における寺社勢力のダイナミックな実像そのものである。

では、「公恵」という名称は何に由来するのだろうか。確たる証拠はないものの、いくつかの可能性が考えられる。

第一に、 誤伝・誤記の可能性 である。「寛久(かんきゅう)」という音や、「永寿(えいじゅ)」という名が、口伝や筆写を重ねるうちに「公恵(こうえ)」として誤って伝えられた可能性は十分に考えられる。

第二に、 無名の僧侶の存在 である。栗田氏に仕えた数多くの僧侶や寺役人の中に、「公恵」という法名の人物が実在し、その人物の何らかの逸話が断片的に後世に伝わった可能性も否定はできない。

第三に、 後世の創作・伝説の可能性 である。栗田氏のような「戦う住持」の活躍が、時代を経る中で一人の「公恵」という名の英雄的な人物像に集約され、物語として形成された可能性も考えられる。

これらの可能性を総合すると、「善光寺公恵」とは、特定の個人を指す固有名詞というよりも、戦国時代の善光寺を率いた**「僧侶領主」という歴史的役割を象徴する、集合的な記憶が結晶化したアーキタイプ(原型)」**と捉えるのが、最も事実に近い解釈ではないだろうか。

善光寺と栗田氏の歴史は、中世日本において宗教がいかに世俗の権力と不可分であったかを示す、格好の事例である。信仰は人々の心を救済する精神的な営みであると同時に、領主にとっては民心を掌握し、経済力を生み出し、兵を動員するための強力な装置でもあった。「善光寺公恵」という一人の人物を巡る探求は、我々を、信仰と政治、聖と俗が複雑に絡み合った、戦国時代という時代の深奥へと導いてくれる。栗田氏の物語は、その時代を生きた人々の、したたかで、そして極めて人間的な姿を、今に伝えているのである。

引用文献

- 戦国武将と善光寺如来 - 長野市誌 第二巻 歴史編 原始・古代・中世 https://adeac.jp/nagano-city/texthtml/d100020/ct00000002/ht002910

- 甲斐善光寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E6%96%90%E5%96%84%E5%85%89%E5%AF%BA

- 長野市「信州・風林火山」特設サイト 川中島の戦い[史跡ガイド] https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/shiseki/walking7.php.html

- 紹介 - 善光寺 https://www.zenkoji.jp/about/

- 善光寺の歴史や見どころなどを紹介しています - 戦国時代を巡る旅 http://www.sengoku.jp.net/koshinetsu/jisha/zenko-ji/

- 謙信物見の岩 - 史跡をめぐる - 【川中島の戦い】総合サイト | Battle of Kawanakajima - 長野市 https://kawanakajima.nagano.jp/tour/tour-282/

- 善光寺 /【川中島の戦い】史跡ガイド - 長野市 https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/siseki/entry/000178.html

- 奈良時代に長官一般を指した言葉で、転じて寺務を統括する僧職を「別當」(別当)と呼ぶようになりました。寺院において最古と確認されるのは延暦二十三年(八 四年)東大寺で、以後 - 戸隠神社 https://www.togakushi-jinja.jp/seiryuden/bottom/kikakutenji/25.26nen/bettounoketsudan.html

- 武田信玄と武田氏ゆかりの地 - ウィキトラベル - Wikitravel https://wikitravel.org/wiki/ja/index.php?title=%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84%E3%81%A8%E6%AD%A6%E7%94%B0%E6%B0%8F%E3%82%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%9C%B0&mobileaction=toggle_view_desktop

- 栗田寛久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%97%E7%94%B0%E5%AF%9B%E4%B9%85

- 栗田氏とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A0%97%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 栗田永寿 (初代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%97%E7%94%B0%E6%B0%B8%E5%AF%BF_(%E5%88%9D%E4%BB%A3)

- 善光寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E5%85%89%E5%AF%BA

- 善光寺は全国でも珍しい無宗派!その理由は御本尊にあります - 信州長野善光寺参り https://zenkozi.com/about/cult.html

- 善光寺(ゼンコウジ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%96%84%E5%85%89%E5%AF%BA-88191

- 善光寺 - 新纂浄土宗大辞典 https://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/%E5%96%84%E5%85%89%E5%AF%BA

- 【善光寺の寺内組織】 - ADEAC https://adeac.jp/nagano-city/text-list/d100020/ht002170

- 34 栗田城 〜善光寺平を統治 本丸跡に神社本殿〜 - 週刊長野記事アーカイブ http://weekly-nagano.main.jp/2012/09/34-2.html

- 武家家伝_栗田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kurita_mura.html

- 栗田城(堀之内城)~村上一族 栗田氏の居城 - パソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/nagano/kurita-jou.html

- 【善光寺平の公領】 - ADEAC https://adeac.jp/nagano-city/text-list/d100020/ht002340

- 中世末から近世初頭の善光寺門前町 笹本正治 https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/882/files/kenkyuhokoku_078_08.pdf

- 東町遺跡 - 長野市文化財データベース http://bunkazai-nagano.jp/modules/dbsearch/page0204.html

- 中世 | 常設展示 - 長野県立歴史館 https://www.npmh.net/permanent/tyusei.php

- [Vol.32]門前町の盛衰 https://tabi.jtb.or.jp/tabirepo/monzenmachi/

- 栗田城跡 /【川中島の戦い】史跡ガイド - 長野市 - ながの観光net https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/shiseki/entry/000514.php.html

- ウォリアーモンク - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%AF

- 『寺社勢力の中世』 ~無縁・有縁・移民 http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/social0_17.pdf

- 僧兵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%83%A7%E5%85%B5

- 【通史】平安時代〈21〉僧兵による強訴の始まり - note https://note.com/chinodoujyou/n/n0095c113ec6d

- 2019.7その2 久遠寺・甲斐善光寺・八島ヶ原湿原 | 北九州のばっさまの珍道中 https://ameblo.jp/mororo9999/entry-12517830167.html

- 川中島の戦い〜宿命のライバル、武田信玄と上杉謙信をわかりやすく解説 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/56/

- 川中島の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 甲斐善光寺(山梨県甲府市) - 古今東西 御朱印と散策 - FC2 http://chrono2016.blog.fc2.com/blog-entry-292.html

- 第三次川中島の戦いと信濃善光寺とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%AC%A1%E5%B7%9D%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E3%81%A8%E4%BF%A1%E6%BF%83%E5%96%84%E5%85%89%E5%AF%BA

- 忍野八海1 富士五湖、自然と文化・歴史短訪 青山貞一・池田こみち https://eritokyo.jp/independent/fujigoko-aoike0131.htm

- 「第二次川中島(1555年)」別名は犀川の戦い。長期滞陣で両軍とも疲弊か? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/775

- 川中島の戦い/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7085/

- 善光寺について | 知る | 善光寺びんずる市 https://www.binzuru-ichi.com/history/zenkoji.html

- 善光寺と戦国武将について ~歩き廻る御本尊 - マイナー・史跡巡り https://tamaki39.blogspot.com/2016/12/blog-post_18.html

- 武田信玄が持ち去った善光寺の梵鐘 - 二葉堂 https://futabado.com/column/post-1.html

- 川中島古戦場~武田信玄と上杉謙信の八幡原の戦い~ https://www.yoritomo-japan.com/sinano/kawanakajima.html

- 岐阜善光寺について https://gifu-zenkoji.jp/?page_id=8

- 「甲斐善光寺」武田信玄によって創建された甲斐の名刹 | 観光 Sightseeing | ふじのーと https://www.yamanashibank.co.jp/fuji_note/sightseeing/post_4730.html

- 武田信玄ゆかりの甲斐善光寺 日本最大級の鳴き龍 - Japan Travel Planner - ANA https://www.ana.co.jp/ja/us/japan-travel-planner/yamanashi/0000014.html

- 甲斐善光寺 http://www.kai-zenkoji.or.jp/

- 甲斐善光寺の歴史 History of KAI Zenkoji http://www.kai-zenkoji.or.jp/history.html

- 甲斐善光寺 ー 戦国時代に信濃善光寺の焼失を恐れ武田信玄公が開基・創建した寺 https://hkpt.net/event/kaizenkoji/

- 長野・善光寺別当を世襲した栗田氏の居城~栗田城址 - 季節の話題(長野県内の市町村) http://wingclub.blog.shinobi.jp/%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%B8%82/%E3%80%90%E9%95%B7%E9%87%8E%E3%83%BB%E5%96%84%E5%85%89%E5%AF%BA%E5%88%A5%E5%BD%93%E3%82%92%E4%B8%96%E8%A5%B2%E3%81%97%E3%81%9F%E6%A0%97%E7%94%B0%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%B1%85%E5%9F%8E%EF%BD%9E%E6%A0%97%E7%94%B0%E5%9F%8E%E5%9D%80%E3%80%91

- 【Z-SZ007】平塚刑場跡 https://www.his-trip.info/siseki/%E5%B9%B3%E5%A1%9A%E5%88%91%E5%A0%B4%E8%B7%A1.html

- 高天神城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 高天神城(タカテンジンジョウ)の著者・刊行日 わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%AB%98%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%9F%8E

- 戦国大名毛利氏と地下人一揆 - 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/kiyou/002/kiyou02-03.pdf