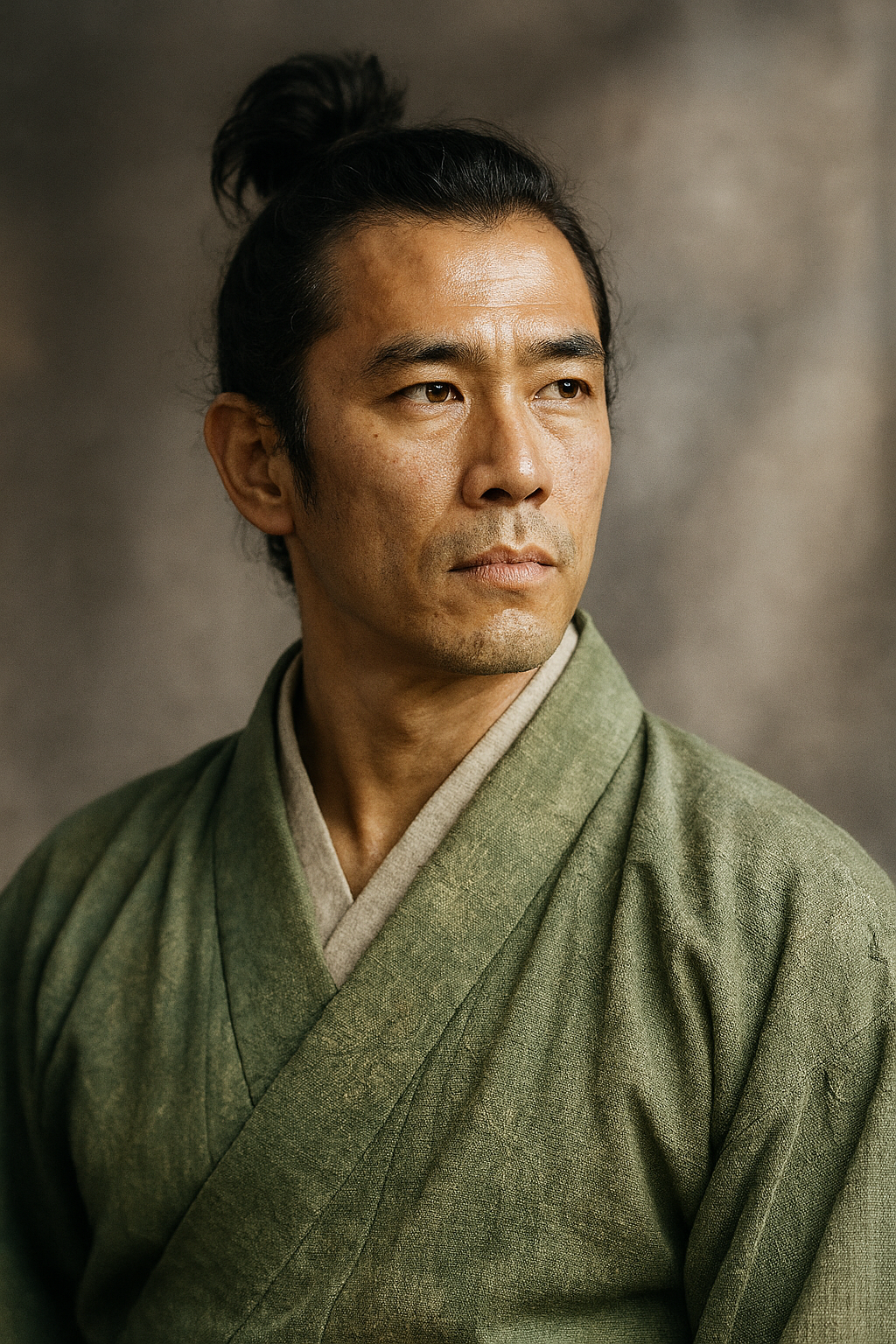

堀秀治

堀秀治は父の急逝で若くして越後国主となり、家老・直政の支えで激動の時代を生き抜く。関ヶ原では東軍に貢献するも、31歳で早逝し堀家は改易された。

堀秀治:激動の時代に翻弄された越後四十五万石の若き国主、その栄光と悲劇の全貌

序章:名門堀家の後継者、秀治

生い立ちと一族の威光

堀秀治は、天正4年(1576年)、近江国にて堀秀政の長男として生を受けた 1 。母は喜多島良滋の娘である 3 。彼の父、堀秀政は、織田信長、そして豊臣秀吉に仕え、その卓越した武勇と政務能力から「名人久太郎」と称賛された、当代屈指の武将であった 5 。秀政の活躍により、堀家は美濃の小領主から越前北ノ庄十八万石を領する大大名へと飛躍的な発展を遂げていた。

この堀家の隆盛を屋台骨から支えていたのが、秀政の従弟であり筆頭家老でもあった堀直政(元の姓は奥田)である 7 。秀政と直政は、幼少期に「先に出世した方がもう一方を家臣として迎え、共に家名を興す」という誓いを立てたと伝えられており、その固い結束力が堀家臣団の強さの源泉となっていた 8 。

このように、秀治の生涯は、偉大な父・秀政と、極めて有能な家老・直政という、二つの巨大な存在の庇護の下で始まった。それは彼にとって幸運であると同時に、常に比較され、その期待に応えることを宿命づけられることを意味していた。彼の人生と後世の評価は、この二人の「影」と不可分に結びついており、その評価を複雑にする根源的な要因となっている。

予期せぬ家督相続と存亡の危機

秀治の運命が大きく動いたのは、天正18年(1590年)のことである。天下統一の総仕上げとなる小田原征伐に父・秀政と共に参陣していたが、その陣中において父・秀政が疫病に倒れ、38歳という若さで急逝してしまう 4 。

この時、秀治はわずか14歳(一説には12歳とも)であった 5 。あまりに若年の後継者に対し、豊臣秀吉は家督の相続を認めず、その広大な領地を召し上げる可能性を示唆した 7 。これは、秀治の若さだけでなく、豊臣政権下で強大な力を持つに至った旧織田家臣団の力を削ごうとする、秀吉の政治的意図も含まれていたと考えられる。堀家は、最大の功労者を失った直後に、家そのものの存亡の危機に立たされたのである。

この絶体絶命の窮地を救ったのが、家老の堀直政であった。直政はすぐさま行動を起こし、自身の次男である堀直寄を秀吉の下へと派遣する 7 。直寄は秀吉に対し、亡き秀政が生涯を通じて打ち立てた数々の功績を涙ながらに訴え、若き秀治への家督相続の許可を懇願した。この直政の迅速かつ的確な外交手腕と、秀政への忠義が秀吉を動かし、ついに家督相続は認められた 7 。さらに直政は、堀家の安泰を確実なものとするため、交渉役を務めた直寄をそのまま秀吉の小姓として仕えさせるという手を打った 7 。これは、秀吉への忠誠を示すと同時に、事実上の人質を差し出すことで、秀吉の猜疑心を和らげるための巧みな一手であった。この一連の出来事は、堀家における直政の絶対的な重要性を証明すると同時に、堀家の存続が、若き当主自身の器量ではなく、傑出した家老の政治手腕によって辛うじて保たれたという事実を浮き彫りにした。この構造的な依存関係は、後に直政を失った堀家が内部崩壊に至る遠因となる。

秀吉政権下での若き当主

家督を継いだ秀治は、父と同様に豊臣の姓を与えられ、正式に豊臣大名の一員として認められた 3 。彼は直政ら宿老の後見を受けながらも、若き当主としての責務を果たしていく。

文禄元年(1592年)に文禄の役が始まると、秀治は16歳の若さで6,000人もの大軍を率い、肥前名護屋城に参陣した 13 。彼自身が朝鮮へ渡海することはなかったが、これほどの大規模な軍役を滞りなく遂行したことは、彼が巨大な家臣団を統率する能力を有していたことを示している。秀吉の父・秀政への信頼が厚かったことを反映してか、秀治に与えられた陣地は名護屋城本丸にほど近い場所にあり、その面積は11ヘクタールにも及ぶ広大なものであったという 13 。

翌文禄2年(1593年)には、秀吉が心血を注いだ伏見城の普請工事にも貢献している 4 。これらの軍役や普請は、豊臣大名に課せられた重要な義務であり、これを着実にこなすことで、秀治は政権内での立場を維持していった。父・秀政のような華々しい武功や「名人」と称されるほどの才気はなかったかもしれないが、彼は大名としての責務を堅実に果たせる、有能な統治者であった。凡庸と評されがちな彼の姿は、むしろ、巨大な組織を運営する管理能力と、時代の要求に応えようとする実直さの表れと見るべきであろう。

第一章:越後国主としての挑戦

越後への戦略的移封

慶長3年(1598年)4月、秀治の運命を再び大きく変える出来事が訪れる。豊臣秀吉の命により、越前北ノ庄18万石から、越後春日山45万石(資料により30万石とも記される 4 )へと、大幅な加増を伴う移封が決定されたのである 1 。これは、それまで越後を治めていた上杉景勝が会津120万石へと移封されたことに伴う、豊臣政権による大規模な大名配置転換の一環であった 14 。

この配置には、秀吉の高度な政治的計算が働いていた。関東に巨大な勢力を持つ徳川家康を牽制するため、その背後に位置する戦略的要衝・越後に、信頼の置ける豊臣恩顧の大名である堀氏を置く狙いがあった 5 。秀治は24歳にして、天下の情勢を左右する重要な役割を担うことになったのである。

しかし、その45万石という広大な領地は、秀治が単独で支配するものではなかった。堀家の越後統治は、一族や与力大名による分知体制、いわば一種の連邦制ともいえる形態をとっていた。この複雑な統治構造を理解することは、後の堀家の動向を把握する上で不可欠である。

|

役職・人物 |

居城 |

石高 |

備考 |

|

越後国主 堀秀治 |

春日山城 |

45万石 |

堀家全体の公称石高 |

|

筆頭家老 堀直政 |

三条城 |

5万石 |

秀治の叔父(従叔父)、実質的な執政 8 |

|

与力大名 溝口秀勝 |

新発田城 |

6万1千石 |

豊臣政権から付けられた独立大名 4 |

|

与力大名 村上義明 |

本庄城(村上城) |

9万石 |

豊臣政権から付けられた独立大名 4 |

|

秀治の弟 堀親良 |

蔵王堂城 |

3万石 |

4 |

|

直政の次男 堀直寄 |

坂戸城 |

1万石 |

4 |

この表が示すように、秀治自身の直接的な支配が及ぶ範囲は、公称の45万石よりもかなり限定的であった 16 。堀家の統治は、一門の最長老であり、政治・軍事両面で傑出した能力を持つ堀直政の存在によって、かろうじて一つにまとめられていた。この統治構造は、直政という「重し」が失われた時、内部から崩壊する脆弱性を内包していたのである。

入封直後の深刻な課題:上杉家との確執

新たな領地・越後での統治は、波乱の幕開けとなった。秀治が入封して直面したのは、前任者である上杉家との深刻な対立であり、それは堀家の統治基盤を根底から揺るがすものであった。

第一の課題は、深刻な財政問題であった。前国主・上杉景勝の家老である直江兼続は、領地替えの際に、その年の越後の年貢米をすべて会津へと持ち去ってしまったのである 4 。これは、新領主のために半年分の租税を残すという当時の慣例を完全に無視した、極めて敵対的な行為であった。この意図的な妨害工作により、堀家は入封直後から収入源を絶たれ、深刻な財政難に陥った 2 。その窮状は、上杉家の佐渡代官から米を借用せざるを得ないほどであったと伝えられている 5 。堀家の越後統治は、まさにゼロからの、いやマイナスからのスタートを強いられたのである。

第二の課題は、上杉謙信の遺骸を巡る問題であった。景勝は、春日山城内に安置されていた上杉謙信の遺骸を、そのまま越後に残して会津へ移ろうとした。先祖の墳墓を旧領に残すことは当時の慣例で許されていたが、堀氏側はこれを認めず、遺骸を会津へ移すよう強く催促した 3 。これは、越後国内に上杉家の権威の象徴が残ることを嫌ったためであり、両家の険悪な関係を如実に物語る出来事であった。

このように、堀氏の越後統治は、単なる行政の引き継ぎではなく、敵意を隠さない前任者との「冷戦」状態から始まった。この初期の深刻な対立と経済的苦境は、その後の堀家の政策、特に対外的な政治姿勢を決定づける重要な要因となった。上杉家という直接的な脅威に対抗するため、堀家が新たな強力な庇護者を求めるのは、必然的な流れであった。

領国経営の断行:堀検地と統治強化

入封直後から直面した財政危機と上杉家との対立という逆境の中、秀治は領国経営の立て直しのために、大胆かつ急進的な改革を断行する。その政策は、「凡庸」という後世の評価とは裏腹に、旧来の支配体制を根本から覆そうとする強い意志を示すものであった。

まず着手したのが、新たな検地(土地調査)の実施である。秀治は、上杉氏が行ってきた検地方式を全面的に否定し、豊臣政権の標準であった太閤検地方式に基づく総検地、「堀検地」を上越後・中越後で強行した 3 。これは、領内の石高を正確に再把握し、徴税システムを堀家の管理下に一元化することで、財政基盤を確立しようとする狙いがあった。しかし、この検地は、これまで課税対象外であった漆などの産物にも新たに年貢を課すなど、領民にとっては負担増となる厳しいものであった 4 。

さらに、寺社勢力への統制も強化した。特に、上杉家と繋がりが深いとされた真言宗の寺院に対しては厳しい弾圧を行い、「真言潰し」と称されるほどであったという 4 。これは、寺社領を没収して財源に充てるという経済的な目的に加え、領内に根強く残る上杉家の影響力を削ぎ、堀家の支配を浸透させるという政治的な意図も含まれていたと考えられる。

一方で、領内の経済基盤を整備する施策も行っている。佐渡への公式な渡航港を出雲崎に定め、交通網を整備するなど、近世大名としての統治ビジョンも示していた 1 。

しかし、これらの改革はあまりにも急激であった。上杉家への思慕の念が根強い越後の領民にとって、堀家の厳しい政策は大きな反発を招いた。財政再建という至上命題のために断行された改革は、結果的に領民の不満を増大させ、自らの統治基盤を揺るがす「諸刃の剣」となった。この領内に燻る不満は、やがて上杉家の策謀と結びつき、大規模な一揆として噴出することになる。

第二章:関ヶ原の戦いと東軍への与力

秀吉死後の政治的選択

慶長3年(1598年)8月、豊臣秀吉が死去すると、日本国内の政治情勢は急速に流動化し、徳川家康がその影響力を強めていく。この権力の移行期において、各大名家は自家の存亡を賭けた政治的選択を迫られた。

秀治は、秀吉の死後、極めて迅速に家康への接近を図った 3 。豊臣恩顧の大名でありながら、彼がこのような決断を下した背景には、越後を巡る地政学的な力学があった。隣国会津には、堀家と深刻な対立関係にある上杉景勝が120万石という強大な勢力で存在しており、石田三成ら反家康派の中核を担っていた。秀治にとって、遠い大坂の豊臣家よりも、隣国の巨大な軍事的脅威である上杉家に対抗することこそが、喫緊の安全保障上の課題であった。そのために、家康という最も強力な後ろ盾を求めるのは、極めて現実的かつ合理的な選択だったのである。

その姿勢を明確に示すため、秀治は一族の堀直重を人質として江戸の家康の下へ送った 4 。これにより、堀家は来るべき対決において東軍に与することを、天下に表明したのである。この判断は、単に時流に乗ったものではなく、地域の力関係を冷静に分析した上での、戦略的な決断であった。

会津征伐の導火線

堀家は、家康への接近に留まらず、関ヶ原の戦いの勃発そのものに、極めて重要な役割を果たすことになる。彼らは、天下分け目の戦いの単なる参加者ではなく、その導火線に火をつけた「告発者」であった。

慶長5年(1600年)2月、家老の堀直政は、家康に対して上杉家の不穏な動向を詳細に報告した 17 。その内容は、①景勝が全国から名のある浪人を大量に召し抱えていること、②約8万人もの人夫を動員して新たな居城・神指城を築城していること、③領内の道や橋を急ピッチで整備していること、そして④おびただしい量の武具・兵糧を準備していること、というものであった 17 。これらはすべて、大規模な軍事行動の準備としか考えられないものであった。

この堀家からの報告は、上杉家の叛意を疑っていた家康にとって、会津征伐という大義名分を確立するための決定的な情報となった 17 。もし、隣国の大名である堀家からの具体的な「告発」がなければ、家康が五大老の一角である上杉家に対して、一方的に討伐軍を起こすことは、政治的に困難であったかもしれない。堀家は、自らの安全を確保するため、天下の情勢を大きく動かす引き金を引いたのである。

越後一揆の鎮圧と戦後の安堵

家康が会津征伐の軍を発すると、その背後を突く形で、直江兼続の謀略が発動した。慶長5年(1600年)4月以降、兼続は越後国内に残る上杉家の旧臣や、堀家の厳しい統治に不満を抱く神官・僧侶らを扇動し、大規模な一揆を蜂起させた(上杉遺民一揆) 4 。

この一揆は、特に魚沼地方などで激しく燃え広がり、堀家は領内全域で対応に追われることとなった。これにより、秀治は家康から命じられていた会津への侵攻作戦を実行することが不可能となり、全軍を領内の一揆鎮圧に振り向けざるを得なくなった 5 。堀直政の息子である堀直寄らが各地で奮戦し、多大な犠牲を払いながらも、ついに一揆を鎮圧することに成功する 20 。

秀治は、関ヶ原の主戦場には参加できなかった。しかし、彼の功績は、戦場での直接的な武功にあるのではない。彼の奮闘は、徳川にとって最大の脅威の一つであった上杉軍の主力を、関ヶ原から遠く離れた越後方面に釘付けにするという、極めて重要な戦略的役割を果たしたのである。もし堀家が敗北していれば、上杉軍は南下して家康軍の背後を脅かし、戦いの趨勢は大きく変わっていた可能性すらある。

関ヶ原での東軍勝利の後、家康はこの堀家の功績を高く評価し、所領45万石を安堵した 3 。それは、北の戦線で東軍の勝利に大きく貢献したことへの、正当な報酬であった。

第三章:若き大名の死と堀家の終焉

新時代への布石:福島城築城

関ヶ原の戦いを乗り越え、徳川の世が到来すると、秀治は新たな時代を見据えた領国経営のビジョンを具体化し始める。その象徴が、新城の築城計画であった。

彼は、戦国時代の典型的な山城であり、防衛には優れるが政務や経済活動には不便な春日山城を廃することを決断する 5 。そして、平野部の交通の要衝である福嶋の地(現在の新潟県上越市直江津地区)に、近世的な大規模平城として「福島城」の築城を開始したのである 4 。

この計画は、単なる居城の移転以上の意味を持っていた。それは、統治の拠点を、軍事中心の山城から、領国経営の行政・経済の中心となる平城へと移すことを意味していた。これは、秀治が戦国時代の価値観から脱却し、泰平の世における統治と経済を重視する「近世大名」へと自己変革を遂げようとしていた明確な証拠である。この壮大な計画は、彼の統治者としての先見性を示しているが、その完成を彼自身の目で見ることは叶わなかった。

三十一歳の早すぎる死

慶長11年(1606年)5月26日、福島城の完成を待たずして、堀秀治は春日山城で急死した 4 。享年31。あまりにも早すぎる死であった。

彼の死は、堀家にとって最大の悲劇であり、その後の破滅的な運命への直接的な引き金となった。偉大な父と有能な家老の庇護下で育ち、上杉家との対立という逆境の中で統治を学び、関ヶ原の動乱を乗り越え、そして今まさに近世大名への脱皮を図ろうとしていた、その過渡期にあったリーダーが、突然失われたのである。

跡を継いだのは、嫡男の堀忠俊であったが、その年齢はわずか11歳(一説には10歳)であった 5 。強大な権力を持つ当主と、それを支える経験豊富な家老という両輪を失った堀家は、巨大な権力の空白を抱えたまま、不安定な時代へと漕ぎ出すことになった。

悲劇の連鎖:「越後福嶋騒動」と改易

秀治の死後、幼い当主・忠俊の藩政は、当初、秀治の叔父であり筆頭家老であった堀直政が後見役として支えていた 21 。直政は、徳川家との関係強化を図るため、家康に願い出て忠俊の正室に徳川秀忠の養女(本多忠政の娘・国姫)を迎えさせるなど、堀家の安泰のために尽力した 5 。

しかし、悲劇は連鎖する。慶長13年(1608年)、堀家にとって最後の頼みの綱であった堀直政が62歳で死去してしまう 21 。この絶対的な「重し」がなくなったことで、堀家臣団の内部に潜んでいた対立が一気に表面化する。

直政の死後、藩政の実権を巡って、直政の嫡男である堀直清(直次)と、その異母弟である堀直寄が激しく対立し始めたのである 16 。この内紛は「越後福嶋騒動」と呼ばれ、藩全体を巻き込む破滅的な権力闘争へと発展した。

慶長15年(1610年)、ついに両者の対立は徳川家康の裁定を仰ぐ事態となる。堀一族は駿府城に呼び出され、家康の前で論戦を行うことになった。この時、若き当主・忠俊が家老の直清を庇うような弁明書を提出したことが、逆に家康の怒りを買った 21 。さらに、直清が藩内で独断で宗論を行わせ、敗れた浄土宗の僧侶を全員処刑するという事件を起こしていたことも発覚し、家康を激怒させた 16 。

家康は、「忠俊は幼弱にして讒臣に惑わされ、政道を誤る。大国を治める器にあらず」と断じ、堀家に対して越後45万石の所領没収、すなわち「改易」という最も厳しい処分を下した 23 。

この裁定は、表向きには「家中取締不届き」を理由とするものであった。しかし、その背景には、徳川幕府の冷徹な国家戦略があった。堀家は、秀吉の恩顧を受けた有力な外様大名であり、その領地・越後は、加賀の前田家と関東の徳川領の間に位置する、極めて重要な戦略的要衝であった。幕府にとって、この堀家の内紛は、豊臣系の有力大名をこの地から排除し、徳川の支配を盤石にするための、またとない好機だったのである。

その政治的意図を何よりも雄弁に物語るのが、改易直後の幕府の対応である。家康は、堀家の改易が決定するや否や、自身の六男である松平忠輝を、堀氏の旧領を大幅に上回る75万石という破格の石高で越後に入封させた 21 。堀家の悲劇は、単なるお家騒動の結末ではなく、徳川による天下統一事業の最終段階において、周到な計算のもとに実行された、非情な戦略の一環であったと言える。

結論:堀秀治の歴史的再評価

「凡庸な二代目」を超えて

堀秀治は、その生涯を通じて偉大な父・秀政の影に隠れ、しばしば「才覚に劣る凡庸な二代目」と評価されてきた。しかし、その実像は、そのような単純なレッテルで語れるものではない。彼の人生は、豊臣から徳川へと権力が移行する日本史上最も激動の時代に、巨大な領国と家臣団の命運を一身に背負い、生き抜こうとした苦闘の連続であった。

彼は、上杉家との対立という絶望的な逆境から統治を始め、財政再建のために「堀検地」という大胆な領国改革を断行した。関ヶ原の戦いでは、自家の存亡を賭けて東軍に与し、その勝利に決定的な貢献を果たした。そして、泰平の世を見据えて福島城の築城に着手するなど、近世大名としての明確なビジョンも持っていた。これらの政治判断、行政手腕、そして先見性は、十分に再評価されるべきである。

早すぎる死が招いた悲劇

もし秀治が31歳という若さで世を去ることがなければ、堀家は越後の地で近世大名として存続し、その歴史を刻み続けた可能性は極めて高い。彼の死は、強力なリーダーシップと、複雑な家臣団をまとめ上げる求心力を同時に奪い去った。その結果、家臣団の内部対立が抑えきれなくなり、最終的に幕府に付け入る隙を与えてしまった。彼の死は、強力なリーダーを失った大名家がいかに脆弱であるか、そしてその内部崩壊が、新興の徳川幕府による支配体制確立の過程で、いかに巧みに利用されるかを示す、象徴的な事例となった。

歴史における位置づけ

堀秀治の生涯と堀家の改易は、戦国時代の価値観が終焉を迎え、徳川幕府による新たな支配秩序が確立されていく過程で、多くの大名が経験した栄光と悲劇を凝縮している。彼は、時代の大きな転換点に翻弄されながらも、父から受け継いだ家を守り、領民を治め、自らの役割を果たそうと最後まで奮闘した。その姿は、後世に生きる我々に対し、歴史の非情さと、その中で懸命に生きた一人の苦悩する大名の姿を、静かに語りかけている。

引用文献

- 堀秀治(ほり ひではる)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A0%80%E7%A7%80%E6%B2%BB-1108523

- 越後国・堀氏の讒言と会津征討【前編】 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/8511

- 堀秀治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E7%A7%80%E6%B2%BB

- 堀秀治とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A0%80%E7%A7%80%E6%B2%BB

- 福島城と堀秀治万葉風 - WAKWAK http://park2.wakwak.com/~fivesprings/books/niigata/hori.html

- 堀秀政とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A0%80%E7%A7%80%E6%94%BF

- 御家存続への想いを「承継」できなかった堀直政 | 歴史人 https://www.rekishijin.com/27118

- 堀直政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E7%9B%B4%E6%94%BF

- マイナー武将列伝・堀 直政 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/gokuh/ghp/busho/oda_046.htm

- 堀秀政 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E5%A0%80%E7%A7%80%E6%94%BF

- 堀秀治(ほり ひではる) 拙者の履歴書 Vol.366~父の遺志継ぎ越後治める - note https://note.com/digitaljokers/n/nc127a60be0d7

- 堀直寄 Hori Naoyori - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/hori-naoyori

- 堀秀治陣跡 - 城めぐドットコム http://www.siromegu.com/castle/saga/horihideharujin/horihideharujin.htm

- 『福井県史』通史編3 近世一 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-0a1a2-02-03-01-09.htm

- 堀秀治:概要 - 新潟県:歴史・観光・見所 https://www.niitabi.com/bodaiji/horihideharu.html

- 堀家統治時代とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A0%80%E5%AE%B6%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E6%99%82%E4%BB%A3

- 越後国・堀氏の讒言と会津征討【後編】 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/8577

- 裏切りと讒言 上杉景勝の運命を変えた関ヶ原合戦前夜 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2322

- 1600年 関ヶ原の戦いまでの流れ (前半) | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1600-1/

- 名君堀直竒~③魚沼入封と越後一揆の平定 https://ameblo.jp/ph-lynott/entry-12336657018.html

- 越後福嶋騒動 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%BE%8C%E7%A6%8F%E5%B6%8B%E9%A8%92%E5%8B%95

- 「歴史の回想・越後騒動」越後騒動の起因。 川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202312110001/

- 跡目争いか陰謀か藩主改易「越後福嶋騒動」 | 歴史の回想のブログ川村一彦 https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202307150004/

- 高田藩〜親藩・譜代大名の移封が多いをわかりやすく解説 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/han/1125/