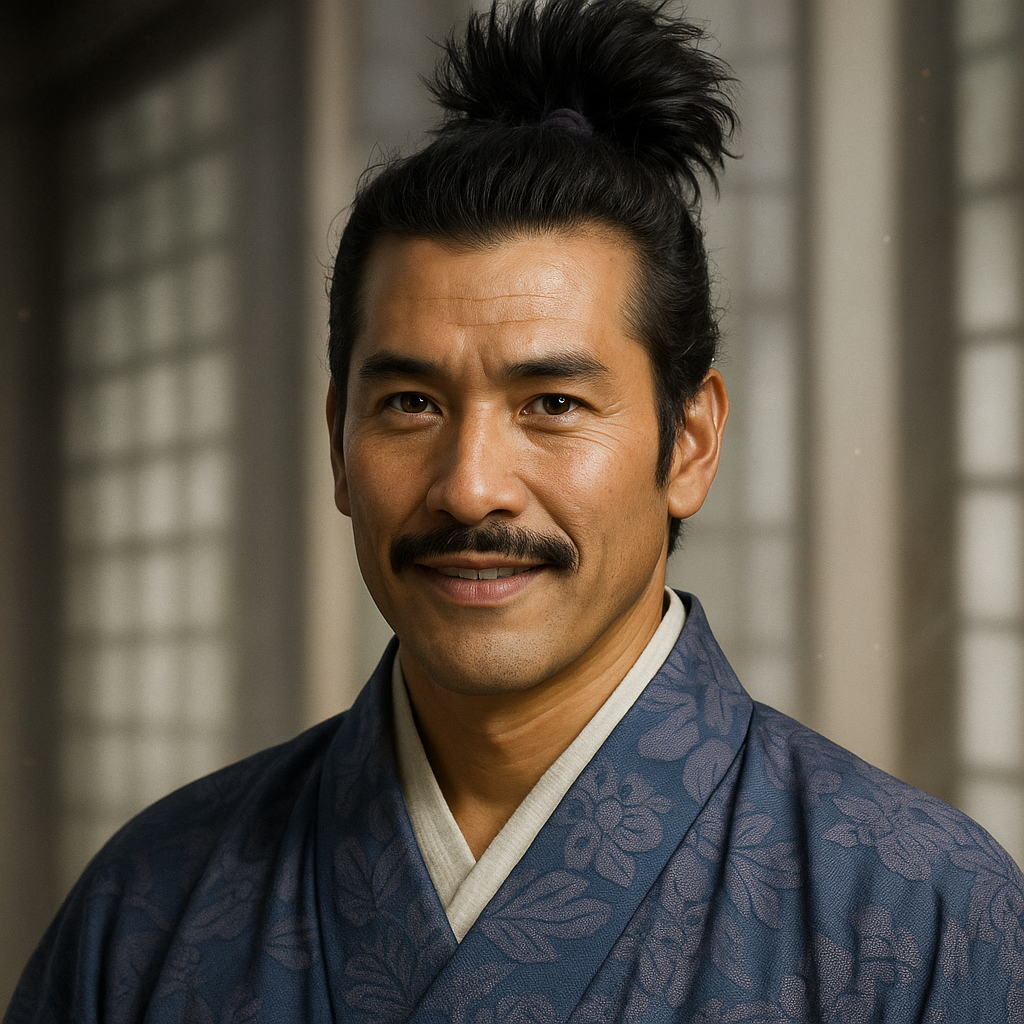

大村純伊

肥前大村氏の当主・大村純伊は、有馬氏との抗争で領地を追われるも、後に奪還。この戦勝伝承は郷土料理「大村寿司」や郷土芸能「郡三踊」の起源とされ、後世に「藩祖」として顕彰された。

肥前国大村氏の戦国期当主 大村純伊に関する総合的考察

序論

大村純伊とは何者か:戦国期肥前の大村氏当主としての位置づけ

本報告の主題である大村純伊(おおむら すみこれ)は、戦国時代の肥前国彼杵郡(現在の長崎県大村市周辺)を本拠とした大村氏の当主の一人である。ユーザーが提示された情報、「肥前の豪族。有馬家に敗れ、大村の地を追われるが、のちに有馬軍を破って帰還した。この時の戦勝祝いの踊りが『沖田踊・黒丸踊・寿古踊』の起源という」は、純伊に関する最も広く知られた伝承の核心部分を捉えている。本報告では、この伝承を詳細に検証しつつ、純伊の生涯、彼が生きた時代の歴史的背景、そして彼にまつわる文化的遺産について、現存する史料や研究成果に基づき、多角的に詳述することを目的とする。純伊の活動時期は、十五世紀後半から十六世紀初頭と推定され、戦国時代の肥前における地域勢力間の複雑な権力闘争の中に位置づけられる。

調査の対象と本報告の構成

本報告では、大村純伊の出自、活動年代、主要な事績、特に宿敵であった有馬氏との関係、そして後世に与えた影響(郷土料理や郷土芸能の起源譚など)を網羅的に扱う。その際、史料的制約や、後代の編纂物における記述の信憑性に関する学術的議論にも触れ、歴史上の人物像が持つ多面性を明らかにすることを目指す。具体的には、第一章で戦国期における肥前大村氏の背景を、第二章で純伊の生涯を、第三章で純伊の血脈と子孫を、第四章で純伊の遺産と伝承を、第五章で史料と研究の視点をそれぞれ論じる。

大村姓の主要人物比較表の導入と解説

大村氏の歴史を紐解く上で、同名または類似した名前を持つ複数の重要人物が存在することは、しばしば混乱の原因となる。特に、本報告の主題である戦国期の大村純伊(すみこれ)と、その孫にあたり日本初のキリシタン大名として著名な大村純忠(すみただ)、さらに時代が下って江戸時代中期の大村藩主である大村純尹(すみただ、または、すみまさ)は、名前の類似性や「純」の字を通字として用いたことなどから混同されやすい。

このような混同を避け、本報告の対象である戦国期の大村純伊の位置づけを明確にするため、本論に入る前に、これらの主要な「大村」姓の人物を整理した比較表を以下に示す。この表を参照することで、各人物の活動時代、主要な事績、そして本報告の主題である大村純伊との関係性を明確に把握することができる。この基礎的な情報整理は、純伊に関するより深い理解を促すだけでなく、報告全体の学術的な信頼性を高める上でも不可欠である。

表1:大村姓の主要人物比較表

|

氏名(漢字) |

読み |

時代区分 |

主要な事績・役割 |

大村純伊との関係 |

備考 |

|

大村純伊 |

すみこれ |

戦国時代(室町後期~戦国初期) |

本報告の主題。有馬氏との抗争、領地失陥と奪還の伝承。郡三踊・大村寿司の起源譚の人物。大村氏中興の祖とされることがある。 |

― |

ユーザーの関心対象。 |

|

大村純前 |

すみあき/すみさき |

戦国時代 |

純伊の子。有馬尚鑑の娘を妻とし、実子・後藤貴明を後藤氏へ養子に出し、有馬晴純の子・純忠を養子に迎える 1 。天文19年(1550年)に家督を純忠へ譲る 1 。 |

子 |

純忠の養父。 |

|

大村純忠 |

すみただ |

戦国時代~安土桃山時代(1533~1587年) |

日本初のキリシタン大名。洗礼名ドン・バルトロメオ。長崎開港、天正遣欧少年使節派遣 2 。有馬晴純の次男で、純前の養子。母は純伊の娘 2 。 |

孫(純前の養子、母方が純伊の娘) |

最も著名な大村氏当主の一人。純伊としばしば混同されるが時代も事績も異なる。 |

|

大村喜前 |

よしあき |

安土桃山時代~江戸時代初期 |

純忠の子。初代大村藩主。キリスト教を棄教し日蓮宗に改宗、本経寺を建立 4 。豊臣秀吉に従い旧領安堵 5 。 |

曾孫 |

大村藩の基礎を築いた。 |

|

大村純尹 |

すみただ/すみまさ |

江戸時代前期~中期(1664~1712年) |

肥前大村藩第五代藩主。大村純長の三男 6 。財政難に苦しみ、新田開発や年貢増徴を行うも借金を重ねた。実子は早世し、養子の純庸が跡を継ぐ 6 。墓所は高輪の承教寺、池上本門寺 6 。 |

(時代が大きく異なる) |

戦国時代の純伊(すみこれ)や純忠(すみただ)とは全くの別人。 |

この表によって、本報告が焦点を当てる大村純伊が、戦国時代の初期に活動し、著名なキリシタン大名である大村純忠の祖父にあたる人物であることが明確になる。

第一章 戦国時代における肥前大村氏

大村氏の起源と系図に関する諸説

大村氏は、肥前国彼杵郡大村郷(現在の長崎県大村市)を名字の地とする領主である 5 。その家系の起源については、藤原純友の子孫を称するという説が広く知られている 5 。しかし、この説を含む大村氏の初期の系譜に関しては、史料的な裏付けが乏しいという重大な問題点が研究者によって指摘されている。特に、大村純治(純伊の父とされる人物)以前の記録については、その信憑性に疑義が呈されている 7 。

具体的には、『大村氏系図』について、「大村純治以前の歴代の名前には、それを証明する歴史を記述した書物=史料(資料)や古文書類は、少しもない。また、大村純前以前でも事実の痕跡(こんせき)も、年代ともに正しい歴史と一致していない」との記述が見られる 7 。このような状況は、後世、特に近世大名として大村氏が確立する過程で、自らの家の権威を高めるために系図が編纂・修飾された可能性を示唆している。

実際に、近世大村藩が藤原純友に繋がる系譜を主張した背景には、より輝かしい出自を求める意識があったとする見解が存在する。ある研究では、大村氏の祖とされる直澄が平正盛に討たれたという事実を隠蔽し、同じく朝廷から追討された著名な人物である藤原純友の後裔として直澄を位置づけることで、系譜を創作した可能性が論じられている 8 。藤原純友は「朝敵」としての側面を持つ一方で、その武勇や影響力は大きく、後世には異なる評価も生まれていた 8 。このような人物に繋がる系譜は、大村氏に古くからの武門としてのイメージを与える効果があったのかもしれない。戦国時代から江戸時代にかけて、多くの武家が自らの家の出自を名門や歴史上の著名な人物に結びつけようとしたことは一般的な傾向であり、大村氏もその例に漏れなかったと考えられる。大村純伊の物語を理解する上でも、このような「家」の由緒や権威性の構築という背景を念頭に置くことは重要である。

十五世紀後半から十六世紀初頭の肥前国の政治状況

大村純伊が活動した十五世紀後半から十六世紀初頭にかけての肥前国は、中央の室町幕府の権威が著しく低下し、各地の国人領主が自立して勢力拡大を図る、いわゆる下剋上の時代であった。この時期、肥前国では少弐氏、大友氏、龍造寺氏、有馬氏、松浦氏といった諸勢力が割拠し、互いに領土や影響力を巡って複雑な勢力争いを繰り広げていた。

大村氏は、大村湾周辺の彼杵郡を中心に一定の勢力を有していたものの 5 、これらの有力な豪族に囲まれており、常に緊張関係に置かれていた。特に、島原半島に強固な基盤を持つ有馬氏は、地理的にも大村氏と近接しており、彼杵郡方面への勢力拡大を積極的に進めていた 9 。有馬氏は文明年間(1469-1487年)には、大村氏や深堀氏の拠点がある彼杵郡に勢力を伸ばしており 9 、これが純伊の時代における両氏の激しい抗争の直接的な背景となったと考えられる。この時代の肥前国の勢力図は極めて流動的であり、合従連衡が繰り返される不安定な状況であった 10 。

有馬氏との関係:抗争の背景

大村氏と有馬氏は、時には婚姻関係を通じて連携することもあったが 1 、基本的には領土を巡る対立関係が続いていた。純伊の子である大村純前が、当初男子がいなかったために有馬氏から純忠(後のキリシタン大名)を養子に迎えたものの、その後実子(又八郎、後の後藤貴明)が誕生したという事例は、両家の関係の複雑さの一端を示している 1 。これは純伊の時代より後の出来事ではあるが、両家が長年にわたり、対立と協調を繰り返してきたことを物語っている。

純伊の時代における有馬氏との具体的な対立の要因は、前述の通り、有馬氏の彼杵郡への勢力拡大政策と、それに対する大村氏の抵抗であったと見られる 9 。有馬氏にとって大村氏の領地は、その勢力拡大ルート上に位置しており、両者の衝突は避けられない状況にあったと言えるだろう。

第二章 大村純伊の生涯

生誕と家督相続

大村純伊の正確な生年については、確実な史料が存在せず不明である。没年に関しても諸説あるが、ある研究では大永三年(1523年)とする説が紹介されている 9 。父は大村純治とされるが 9 、これも『大村家譜』など後代の編纂記録に基づくものであり、同時代史料による確証は得られていない。家督相続の具体的な経緯や時期についても詳細は不明であるが、十五世紀後半には大村氏の当主として活動していたことが、後述する有馬氏との抗争の記録から推測される。

有馬氏との抗争激化:中岳合戦と大村領失陥

中岳合戦(文明六年、1474年)

『大村家譜』などの後代の記録によれば、文明六年(1474年)、島原を本拠とする有馬貴純(ありま たかずみ)が大軍を率いて大村領に侵攻したとされる 13 。これに対し、大村純伊は萱瀬の鳥甲城(とりかぶとじょう)、あるいは中岳と呼ばれる場所でこれを迎え撃ったと伝えられる。当時の兵力差は歴然としており、有馬軍約2,000余に対し、大村軍は約700であったという 13 。大村方の布陣として、長岡越前、庄左近太夫、鈴田道意といった武将の名が記録されている 13 。

この戦いにおいて、大村方は味方の裏切り(純種という人物の逆心 14 や、鈴田道意の寝返りが示唆される 16 )もあって大敗を喫し、多くの将兵が戦死したとされている 15 。純伊自身は辛うじて難を逃れたものの、本拠地である大村の地を追われることとなった。

大村領失陥と流浪

敗戦後、純伊は唐津沖の加唐島(かからしま、現在の佐賀県唐津市)などに落ち延び、雌伏の時を過ごしたと伝えられる 15 。その期間については、約6年間 15 、あるいは7年間 17 といった記述があり、正確な年数は不明である。この流浪の間の具体的な動向に関する記録は乏しいが、再起を目指し、各地に支援を求めていたものと考えられる。

史実性の検討

この中岳合戦と純伊の敗走・流浪の物語は、大村氏の歴史における重要な転換点として、また純伊の不屈の精神を示すエピソードとして語り継がれている。しかし、その史実性については、歴史学者からいくつかの疑問点が提示されている。

特に、外山幹夫氏や久田松和則氏の研究では、『大村家譜』におけるこの時期の記述が、他の史料との整合性に欠ける点が指摘されている 9 。例えば、中岳合戦があったとされる文明六年(1474年)時点での大村氏当主は、純伊ではなくその父とされる純治であった可能性や、純伊の没年とされる大永三年(1523年)との年代的な整合性の問題などが挙げられる。さらに、この一連の物語が、源頼朝が石橋山の戦いに敗れた後に再起を果たした故事などを下敷きにして、後世に創作されたのではないかという見解も示されている 9 。

また、この敗戦から領地奪還に至る物語について、「辻褄が合わないことが多い上に、大村側の史料と合致する資料が負けた相手の有馬にも、加勢したとされる佐賀側にもなく、これも系図同様に偽装と思われます」と、その信憑性に対して強い疑念を表明する意見もある 18 。

このような「敗北と再生」の物語は、英雄譚の典型的な構造を有しており、人々の共感を呼びやすく、記憶に残りやすい。後世、大村藩が自らの歴史を編纂する際に、藩祖(あるいは中興の祖)として純伊を位置づける上で、このような劇的な物語は非常に効果的であったと考えられる。既存の有名な物語の構造を借りて自家の歴史を権威づけるという手法は、他の武家にも見られるものであり、大村氏の「正統性」や「運命づけられた再興」を暗示する意図があった可能性も否定できない。また、史実の断片を基にしつつも、より印象的で教訓的な物語へと編集・再構成された可能性も考えられる 18 。したがって、純伊の敗走と流浪の物語は、単なる歴史的事実の記録というよりも、大村氏のアイデンティティ形成や、領民への教化といった目的のために、時間をかけて形成・洗練されていった「語られた歴史」である可能性が高いと見るべきであろう。

大村領奪還:渋江公勢らの援軍と帰還

伝承によれば、約6~7年間の流浪生活の後、文明十二年(1480年)、大村純伊は渋江公勢(しぶえ きみなり、または、こうせい)らの援軍を得て反攻に転じ、有馬軍を破って大村の地を奪還したとされる 9 。渋江氏は当時、佐賀方面を拠点としていた豪族であった。

この奪還劇もまた、前述の敗走と同様に、源頼朝と彼を助けた千葉常胤の関係になぞらえた創作の可能性があると指摘されている 9 。しかし、この勝利と純伊の帰還を領民が大いに喜び、祝ったという伝承は、後述する郷土料理「大村寿司」や郷土芸能「沖田踊・黒丸踊・寿古踊」(郡三踊)の起源として、今日まで語り継がれている 19 。

晩年と逝去

領地を奪還した後の純伊の治世に関する具体的な記録は、残念ながら乏しい。彼がどのような政策を行い、どのように領内を統治したのかについての詳細は不明である。

没年については、前述の通り、久田松和則氏の研究により大永三年(1523年)とする説が紹介されている 9 。もしこの説が正しく、かつ奪還が文明十二年(1480年)であるとすれば、純伊は40年以上にわたり大村の地を治めたことになる。

墓所については、長崎県大村市古町にある本経寺に「藩祖 純伊公」と記された墓が存在するとされる 22 。本経寺は、純伊の曾孫にあたる初代大村藩主・大村喜前が、キリスト教を棄教した後に建立した大村家の菩提寺である 4 。この寺院に「藩祖」として純伊が祀られているという事実は、後世の大村藩において、彼が特別な存在として認識され、顕彰されていたことを強く示唆している。「初代藩主 喜前公(左)と藩祖 純伊公(右)の墓は御堂の中にあります」との記録もあり 22 、その扱いの丁重さがうかがえる。

表2:大村純伊関連年表

|

年代(西暦) |

和暦 |

出来事 |

概要・詳細 |

主な典拠(伝承含む) |

|

不明 |

不明 |

大村純伊、生誕 |

父は大村純治とされる。 |

『大村家譜』等 |

|

1474年(推定) |

文明六年 |

中岳合戦 |

有馬貴純の侵攻により、純伊軍敗北。大村領を失い流浪。 |

『大村家譜』 13 、研究による年代比定の議論あり 9 |

|

1474年~1480年頃 |

文明六年~文明十二年頃 |

流浪生活 |

唐津沖の加唐島などに潜居したと伝わる。期間は6~7年とされる。 |

15 |

|

1480年(推定) |

文明十二年 |

大村領奪還 |

渋江公勢らの援軍を得て、有馬軍を破り大村へ帰還。 |

『大村家譜』 9 、研究による創作の可能性指摘あり 9 |

|

1523年(推定) |

大永三年 |

大村純伊、逝去 |

久田松和則氏による説。 |

9 |

この年表は、大村純伊の生涯における主要な出来事を時系列で整理したものである。ただし、特に合戦や奪還の年代については伝承に基づく部分が大きく、学術的には確定していない点に留意が必要である。

第三章 純伊の血脈と子孫

大村純伊の血脈は、その後の大村氏の歴史において重要な役割を果たす人物へと繋がっていく。

息子:大村純前(すみあき/すみさき)

大村純伊の子として、大村純前(おおむら すみあき/すみさき)の名が記録されている 1 。純前は、兄とされる大村良純が病弱であったため、家督を継いだとされる 1 。純前の時代もまた、肥前においては有馬氏の勢力が強大であり、大村氏はその影響下に置かれていた。

純前の人生における重要な出来事の一つは、後継者問題である。当初、純前には男子がおらず、隣国の有力者である有馬晴純の次男(後の大村純忠)を養子として迎えた 1 。しかし、その後、側室との間に実子である又八郎(後の後藤貴明)が誕生する。この事態に対し、純前は強大な有馬氏の意向を憚り、実子である又八郎を肥前国武雄の後藤氏へ養子に出すという苦渋の決断を下したと伝えられている 1 。この一連の出来事は、後の大村純忠と後藤貴明との間に長年にわたる確執を生む原因となり、大村氏の歴史に大きな影響を与えた。純前は天文十九年(1550年)に家督を養子の純忠に譲り、翌天文二十年(1551年)に死去した 1 。

孫:大村純忠(日本初のキリシタン大名)

大村純忠(1533-1587)は、有馬晴純の次男として生まれたが、母が大村純伊の娘であったという縁から、純伊の子である大村純前の養子となった 2 。したがって、血縁的には純忠は純伊の外孫にあたる。

純忠は、日本初のキリシタン大名として洗礼を受け(洗礼名ドン・バルトロメオ)、長崎港を開港し、天正遣欧少年使節をローマへ派遣するなど、日本の歴史、特に初期の日欧交渉史において極めて重要な足跡を残した人物である 2 。

純伊から純忠への流れは、大村氏の歴史における一つの転換点を象徴している。純伊の時代が、在地領主としての存亡をかけた地域内での武力抗争に明け暮れたのに対し、孫の純忠の時代には、キリスト教の受容や南蛮貿易といった、より広範な国際的・文化的な文脈の中に大村氏が位置づけられるようになる。純忠が養子に入った背景には、有馬氏の政治的影響力があったとされ 16 、これは大村氏が単独では生き残りが困難であり、より大きな勢力との関係性の中で活路を見出そうとしていた当時の状況を反映している。純忠のキリスト教受容と長崎開港は、財政改善やポルトガルとの軍事・貿易上の連携を目的とした、極めて戦略的な判断であったと考えられ 25 、これは純伊の時代の直接的な武力による領土防衛とは異なる、新たな時代の生存戦略であったと言える。純伊が「藩祖」としてその武勇伝とともに記憶される一方で、純忠の時代に大村氏は新たな発展段階に入り、その後の近世大名としての大村藩の基礎が築かれたのである。この対比は、戦国時代の激動の中で大村氏が経験した戦略的転換を示している。

曾孫:大村喜前(初代大村藩主)

大村純忠の子である大村喜前(よしあき)は、初代大村藩主として近世大名大村家の基礎を固めた。喜前は、父・純忠とは異なりキリスト教を棄教し、日蓮宗に改宗した。そして、大村家の菩提寺として本経寺を建立した 4 。興味深いことに、この本経寺には、本報告の主題である大村純伊の墓も「藩祖」として祀られている 22 。これは、時代を経て宗教政策が変化する中でも、純伊が大村家にとって特別な存在として認識され続けていたことを示している。

第四章 大村純伊の遺産と伝承

大村純伊の生涯は、史実としての記録は断片的であるものの、その名は多くの伝承とともに後世に語り継がれ、地域文化に影響を与えている。

「藩祖」としての認識と顕彰

大村純伊は、江戸時代を通じて、そして現代に至るまで、大村藩(後の大村市域)において「藩祖」または「中興の祖」として認識され、顕彰されてきたと考えられる。その最も明確な証拠の一つが、前述の通り、大村家代々の菩提寺である本経寺の境内に、純伊の墓が「藩祖 純伊公」として祀られていることである 22 。この「藩祖」という位置づけは、純伊の領地奪還の物語が、大村氏の正統性や領地支配の根源を象徴する重要な出来事として、後世の大村藩によって公式に認められ、重視されたことを示唆している。

郷土料理「大村寿司」の起源譚

長崎県大村市の代表的な郷土料理である「大村寿司」(角ずしとも呼ばれる)の起源は、大村純伊の領地奪還と深く結びつけて語られている 4 。伝承によれば、純伊が有馬氏との戦いに勝利し、長年の流浪の末に大村へ帰還した際、領民たちはその勝利と帰還を大いに喜び、手元にあるあり合わせの食材を使って押し寿司を作り、純伊一行に献上したという。これが大村寿司の始まりであるとされている。

「兵士たちに分け与えるために脇差で四角に切ったことから『角ずし』とも呼ばれる」という具体的なエピソードも伝えられており 19 、また、「およそ500年ほど前、大村領主・大村純伊公は戦により領地を追われた後、再び領地奪還を果たします。郷土料理『大村角ずし』は、君主の帰還を歓び称え、領民たちがそこにあるもので急ごしらえしてもてなしたのが、その起源」とも説明されている 20 。この伝承は、純伊の勝利が領民にとっても大きな喜びであり、領主と領民が一体となって祝ったという、好ましい君臣関係の物語として機能している。食文化という身近なものを通じて、歴史上の出来事や人物が記憶され、地域アイデンティティの一部となっている好例と言えるだろう。

郷土芸能「沖田踊・黒丸踊・寿古踊」(郡三踊)の由来と異説

大村市に伝わる「沖田踊(おきたおどり)・黒丸踊(くろまるおどり)・寿古踊(すこおどり)」は、総称して「郡三踊(こおりさんおどり)」と呼ばれ、国の重要無形民俗文化財にも指定されている重要な郷土芸能である 21 。これらの踊りの起源についても、大村純伊の領地奪還の際の戦勝祝いとして領民が踊ったもの、というのが最も広く知られている伝承である 21 。

しかし、この華々しい起源説については、歴史学者から有力な異説が提示されている。特に、元長崎大学教授の外山幹夫氏の研究では、これらの踊りは元々地域に存在していたものであり、江戸時代の大村藩が、藩祖である純伊の権威付け(いわゆる「箔付け」)のために、後から純伊の事績と関連付けた「偽装」あるいは「虚構」である可能性が高いと指摘されている 30 。「江戸時代の大村藩が作成した偽装であり、既にあった踊りを後でお殿様の箔付けに使ったもの」と明解に述べており 30 、さらに興味深いことに、1980年代に大村市教育委員会が発行した冊子においても、この純伊起源説は「信頼することはできない」と記述されていたという 30 。

民俗芸能の起源は、多くの場合、明確な記録が乏しく、口承や後代の解釈によって形成されることが多い。領主や藩が、自らの権威や地域の結束を高めるために、既存の文化や芸能を特定の歴史的出来事や人物に結びつけることは、歴史上しばしば見られる現象である。純伊の領地奪還という劇的な物語は、領民の祝祭的な踊りと結びつきやすく、また、藩の「正史」として語る上で都合の良い起源譚であった可能性は十分に考えられる。踊り自体が神事的な要素(神様の依り代、神への奉納など)を含んでいる場合 30 、その起源は純伊の時代よりもさらに古い農耕儀礼や民間信仰に遡る可能性も否定できない 31 。

さらに、郡三踊のうち沖田踊と黒丸踊については、法養(ほうよう)という中国地方出身の浪人が教えたという別の伝承も存在し、現在も黒丸町には法養の墓や法養堂があり、命日には黒丸踊が奉納されている 28 。この法養伝授説は、純伊の戦勝起源説とは異なる系統の伝承であり、踊りの伝播や成立の過程がより複雑であったことを示唆している。

これらのことから、郡三踊の起源は一つではなく、古来の信仰、外部からの芸能の伝播、そして領主による意味付けといった複数の要素が複合的に絡み合って形成された可能性が高いと言える。その中で、大村純伊の物語は、特に強力な「語り」として定着し、今日まで伝えられてきたと考えられる。

表3:郡三踊(沖田踊・黒丸踊・寿古踊)の起源と概要表

|

踊りの名称 |

伝統的な起源伝承(純伊関連) |

学術的な異説・見解 |

法養伝授説 |

踊りの概要・特徴 |

文化財指定 |

|

寿古踊 |

純伊の領地奪還時の戦勝祝い 21 |

既存の踊りを後付けした可能性(外山説等) 30 。神事的要素あり 30 。 |

(主に沖田・黒丸踊に関連) |

郡三踊の「序」にあたる静かで優雅な踊り。子供も参加。傘鉾などを用いる 28 。 |

国指定重要無形民俗文化財(郡三踊として) 26 |

|

沖田踊 |

純伊の領地奪還時の戦勝祝い 21 |

既存の踊りを後付けした可能性(外山説等) 30 。神事的要素あり 30 。 |

法養が教えたとされる 28 。 |

郡三踊の「破」にあたる。長刀や小太刀を持った子供たちが勇壮に打ち合う踊り 28 。 |

国指定重要無形民俗文化財(郡三踊として) 26 。ユネスコ無形文化遺産「風流踊」の一つ 27 。 |

|

黒丸踊 |

純伊の領地奪還時の戦勝祝い 21 |

既存の踊りを後付けした可能性(外山説等) 30 。神事的要素あり 30 。 |

法養が教え、黒丸で没したとされる 28 。 |

郡三踊の「急」にあたる。巨大な花輪(花篭)や旗を背負い、太鼓を叩きながら勇壮に踊る 28 。 |

国指定重要無形民俗文化財(郡三踊として) 26 。ユネスコ無形文化遺産「風流踊」の一つ 27 。 |

この表は、郡三踊に関する多様な情報を整理したものである。純伊起源説が広く知られている一方で、学術的な検討や別の伝承も存在することを理解することが、これらの芸能の歴史的背景をより深く把握する上で重要となる。

関連史跡

大村市内には、大村純伊やその子孫、また大村氏の歴史に関連する史跡が点在している。純伊自身が直接関わったと明確に特定できる史跡は限られるものの、彼が「藩祖」として祀られる本経寺(大村家墓所を含む)は特に重要な場所である 4 。また、純伊の孫である大村純忠が築城した三城城跡も、大村氏の戦国時代を物語る史跡として知られている 34 。これらの史跡は、純伊が生きた時代や、彼が後世に与えた影響を具体的に感じることができる貴重な場所と言える。

第五章 史料と研究の視点

大村純伊という歴史上の人物を理解する上で、彼に関する史料の性質と、それに基づく研究の視点を把握することは不可欠である。

大村純伊に関する同時代史料の制約

大村純伊が活動したとされる十五世紀末から十六世紀初頭にかけての、彼自身に関する詳細な同時代史料は、残念ながら極めて乏しいのが現状である。これは、当時の地方豪族の記録保存の状況や、長年の戦乱による史料の散逸などが主な原因と考えられる。前述の通り、大村氏の初期の系図や、純伊の父・純治、あるいは純伊の子・純前以前の事績について、それを直接的に裏付ける古文書や記録がほとんど存在しないと指摘されており 7 、純伊の時代も同様の史料的制約があった可能性が高い。このため、純伊の具体的な行動や政策、さらには正確な生没年などを確定することは非常に困難となっている。

『大村家譜』『北肥戦誌』などの後代の記録とその解釈

現在、大村純伊に関する記述の多くは、江戸時代以降に編纂された大村氏の家譜である『大村家譜』や、肥前国とその周辺地域の戦国時代を描いた軍記物である『北肥戦誌』といった後代の記録に依拠している部分が大きい 9 。

これらの記録は、純伊の事績を伝える貴重な情報源ではあるものの、その取り扱いには慎重な検討が求められる。なぜなら、これらの記録は、編纂された当時の大村藩の視点や、周辺地域の特定の立場からの解釈が反映されている可能性があり、また、軍記物特有の物語としての面白さを追求する過程で、史実が脚色されたり、創作が加えられたりしている場合があるからである。

実際に、歴史学者たちはこれらの記述に対して批判的な検討を加えており、特に純伊の敗走や領地奪還の物語については、年代の矛盾や、他の有名な故事(例えば源頼朝の石橋山合戦など)を参考にした創作の可能性が指摘されていることは、既に本報告で繰り返し述べてきた通りである 9 。ある研究では、純伊の敗戦から流浪、そして領地奪還に至る一連の物語について、「辻褄が合わないことが多い上に、大村側の史料と合致する資料が負けた相手の有馬にも、加勢したとされる佐賀側にもなく、これも系図同様に偽装と思われます」と、その信憑性に強い疑念が表明されている 18 。

近世大村藩による藩史編纂事業と純伊像の形成

江戸時代に入り、大名として存続した大村藩は、自藩の歴史を記録し、編纂する事業を積極的に行った。その代表的な成果の一つが、詳細な地誌である『大村郷村記』である 37 。この『大村郷村記』は、四代藩主・大村純長の命により延宝九年(1681年)に編纂が開始され、その後も数度の校修・継纂を経て、幕末の文久二年(1862年)にようやく完成した大部の記録であり、領内各村の歴史、古蹟、伝承などが詳細に記されている 37 。

近世大名にとって、自藩の歴史(由緒)を編纂することは、藩のアイデンティティを確立し、領民統治の正当性を強化する上で極めて重要な事業であった。この過程で、藩祖として位置づけられた大村純伊の事績や、彼にまつわる伝承(大村寿司や郡三踊の起源など)は、藩にとって望ましい形で取捨選択され、あるいは強調されて記録された可能性が高い。つまり、藩の「正史」を構築するプロセスの中で、純伊像が形成されていったと考えられるのである。

例えば、郡三踊の起源に関する「偽装」説 30 は、まさにこのような藩による「記憶のコントロール」の一例と解釈することができる。また、大村藩が徳川幕府への恩義を示すために特別な配慮をしたり、キリスト教禁教政策の中で寺社を復興・建立したりした事例 24 は、藩の歴史や文化が時の政治的・宗教的状況と深く結びついていたことを示しており、純伊像の形成もまた、こうした広範な文脈の中で行われたと理解する必要がある。純伊の墓が藩の菩提寺である本経寺に「藩祖」として丁重に祀られていること 22 も、藩が公式に純伊をどのように位置づけていたかを示す重要な証左と言えるだろう。

したがって、我々が今日触れることのできる大村純伊に関する情報の多くは、近世大村藩というフィルターを通して形成されたものである可能性を常に意識し、これらの記録がどのような意図のもとに作成されたのかを批判的に吟味することが、彼の「史実」を探求する上で不可欠となる。

結論

大村純伊の生涯の総括と歴史的意義

大村純伊は、戦国時代初期の肥前国において、在地領主として活動した大村氏の当主である。彼の生涯は、有馬氏との厳しい勢力争いの中で、一時は本拠地である大村の地を失いながらも、苦難の末にこれを奪還したという劇的な伝承によって特徴づけられる。この物語は、戦国時代の地方豪族が直面した存亡の危機と、それを乗り越えようとする不屈の精神を象徴するものとして、後世の大村藩において重要な意味を持ち、語り継がれてきた。

彼の子孫からは、日本初のキリシタン大名である大村純忠や、初代大村藩主である大村喜前といった、日本の歴史に名を刻む人物が輩出されており、純伊の存在は、その後の大村氏の発展の礎を築いたという意味で、一定の歴史的意義を持つと言えるだろう。

伝承と史実の狭間:純伊像の再評価

しかしながら、大村純伊にまつわる具体的な事績、特に中岳合戦での敗走とそれに続く領地奪還の物語や、大村寿司や郡三踊といった文化的遺産の起源譚については、同時代史料の著しい欠如から、その多くが後代の創作や脚色を含んでいる可能性が高いと指摘されている。これらの伝承は、史実そのものを正確に反映しているというよりも、むしろ後世の大村藩が自らの権威を高め、領民の結束を促すために形成し、語り継いできた「記憶」としての側面が強いと考えられる。

それでもなお、これらの伝承が長年にわたり地域社会で生き続けてきたという事実は、大村の人々にとって純伊が英雄視され、敬愛されてきたことの紛れもない証左である。歴史学的な史実の追及と、地域文化の中で生き続ける伝承としての価値は、それぞれ異なる次元で評価されるべきであり、一方を否定することが他方の価値を損なうものではない。

今後の研究への展望

大村純伊に関する研究は、史料的制約が大きいものの、今後も進展の余地を残している。具体的には、未発見の同時代史料のさらなる発掘調査や、有馬氏側の史料、あるいは周辺地域の記録との比較検討を通じて、より実証的な純伊像に迫る努力が期待される。

また、彼にまつわる伝承が、どのような歴史的背景のもとで、どのような意図を持って形成され、地域社会に受容されていったのかという、歴史的記憶の構築プロセスそのものを研究することも、戦国時代の地域史や文化史を理解する上で非常に重要である。大村純伊という人物は、史実と伝承が複雑に絡み合う中で、私たちに歴史研究の奥深さと、地域に根ざした記憶の力を示し続けていると言えるだろう。

引用文献

- 大村純前 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E7%B4%94%E5%89%8D

- 大村純忠(オオムラスミタダ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E7%B4%94%E5%BF%A0-39613

- 大村純忠 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/OomuraSumitada.html

- 大村キリシタン史跡めぐり | モデルコース | 【公式】長崎観光/旅行ポータルサイト ながさき旅ネット https://www.nagasaki-tabinet.com/course/60239

- 大村氏(おおむらうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E6%B0%8F-39609

- 大村純尹 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E7%B4%94%E5%B0%B9

- 江戸時代に偽装され大村氏系図 <大村の歴史を考えるシリーズ、『お殿様の偽装』> https://www.fukushige.info/ayumi/oomura-giso-history/04page.html

- 藤原純友伝承に関する一考察 - 愛媛県歴史文化博物館 https://www.i-rekihaku.jp/research/kenkyu/detail/06-1.pdf

- 戦国期肥前有馬氏の勢力伸長と由緒主張 - 東京都市大学 https://www.tcu.ac.jp/tcucms/wp-content/uploads/2022/06/TCU_kiyo_Vol15_2022_04_marushima.pdf

- 続編326 肥前全図-詳細ページ https://takeo-od.sakura.ne.jp/maps/collections/view/9

- 少弐氏 略系図 - 佐賀市 https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s34632_20130321034919.pdf

- F412 大村忠澄 - 藤原氏 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F412.html

- 中岳古戦場の跡 - 大村市 https://www.city.omura.nagasaki.jp/bunka/kyoiku/bunka/bunkazai/siteiitiran/nakadake-kosenjou.html

- 付録 - 大村市 https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai5kan/documents/shiryou1.pdf

- 大村寿司 https://www.city.omura.nagasaki.jp/furusato/kanko/kyodoryori/ryori/omurazushi.html

- キリシタン大名・大村純忠/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97032/

- 梅ヶ枝荘 - 大村市 - おおむらマーケット https://www.soraeki.com/view/category/shop19

- 大村純治と「大村純伊」は同一人物では、その2 <大村の歴史を考えるシリーズ、『お殿様の偽装』> - 福重ホームページ https://www.fukushige.info/ayumi/oomura-giso-history/08page.html

- 大村角ずしやまと#1 後を継ぐのは自分にしかできない。反発と葛藤を乗り越えた若き5代目の決意 https://www.kyugas.co.jp/pickup/7788/

- 長崎グルメ:大村寿司 - STLOCAL https://stlocal.net/nagasaki/gourmet/subgenre/2

- b.omuranavi.jp https://b.omuranavi.jp/history/dance.html#:~:text=%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%80%81%E9%A0%98%E4%B8%BB%E3%81%AE%E5%A4%A7%E6%9D%91,%E3%81%AB%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

- 大村家菩提寺、本経寺訪問(2021/6) @長崎県大村市|ひとみ/肥前歴史研究家 - note https://note.com/tai_yuka/n/nab7a8ddef672

- 大村藩主大村家墓所 - 長崎県の文化財 https://www.pref.nagasaki.jp/bunkadb/index.php/view/111

- 天正遣欧少年使節顕彰之像 - 大村市観光コンベンション協会 https://e-oomura.jp/img/entry/pamphlet/pamphlet-shiseki2006.pdf

- 大村純忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E7%B4%94%E5%BF%A0

- 大村の郡三踊(寿古踊・沖田踊・黒丸踊) - 長崎県の文化財 https://www.pref.nagasaki.jp/bunkadb/index.php/view/725

- 大村市 - 長崎県 https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2025/01/1736941231.pdf

- 郷土芸能の秋 - おおむらケーブルテレビ https://omura-catv.com/wp-content/uploads/2020/08/cableplus201211.pdf

- 法養祭 - NPO 日本の祭りネットワーク https://www.nippon-matsuri.net/report/houyou/

- 大村の郡三踊り(寿古踊、沖田踊、黒丸踊)の起源と様式について (大村の歴史シリーズ) - 福重ホームページ http://www.fukushige.info/ayumi/oomura-history/kori3odori-kigen.html

- 佐賀県の民俗芸能「面浮立」と 有明海沿岸地域に見られる「沖の島信仰」との関係性について https://lab.kuas.ac.jp/~jinbungakkai/pdf/2014/h2014_02.pdf

- 鹿 児島城下諏訪神社祭礼の練物風流と太鼓踊り 福原敏男 https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/1260/files/kenkyuhokoku_114_05.pdf

- 法養の碑、裏側碑文(寿古踊・沖田踊・黒丸踊を教えた法養)<大村の石塔 - 福重ホームページ http://www.fukushige.info/ayumi/oomura-sekihi/hoyonohi-uragawa-hibun.html

- 大村純忠とキリシタン史跡 - 大村市観光コンベンション協会 https://www.e-oomura.jp/sansaku/oomura

- 三城城跡 | 教会めぐり | 【公式】長崎観光/旅行ポータルサイト ながさき旅ネット https://www.nagasaki-tabinet.com/junrei/1059

- 三城城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/2741

- 藩領社会の人々とくらし : 大村藩『郷村記』の分析 を中心に - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1546817/p081.pdf

- 大村の歴史 大村郷村記とは - 福重ホームページ https://www.fukushige.info/ayumi/oomura-history/oomura-gosonki.html

- 大村市の郷土資料 - ミライon図書館 https://miraionlibrary.jp/local/omura/