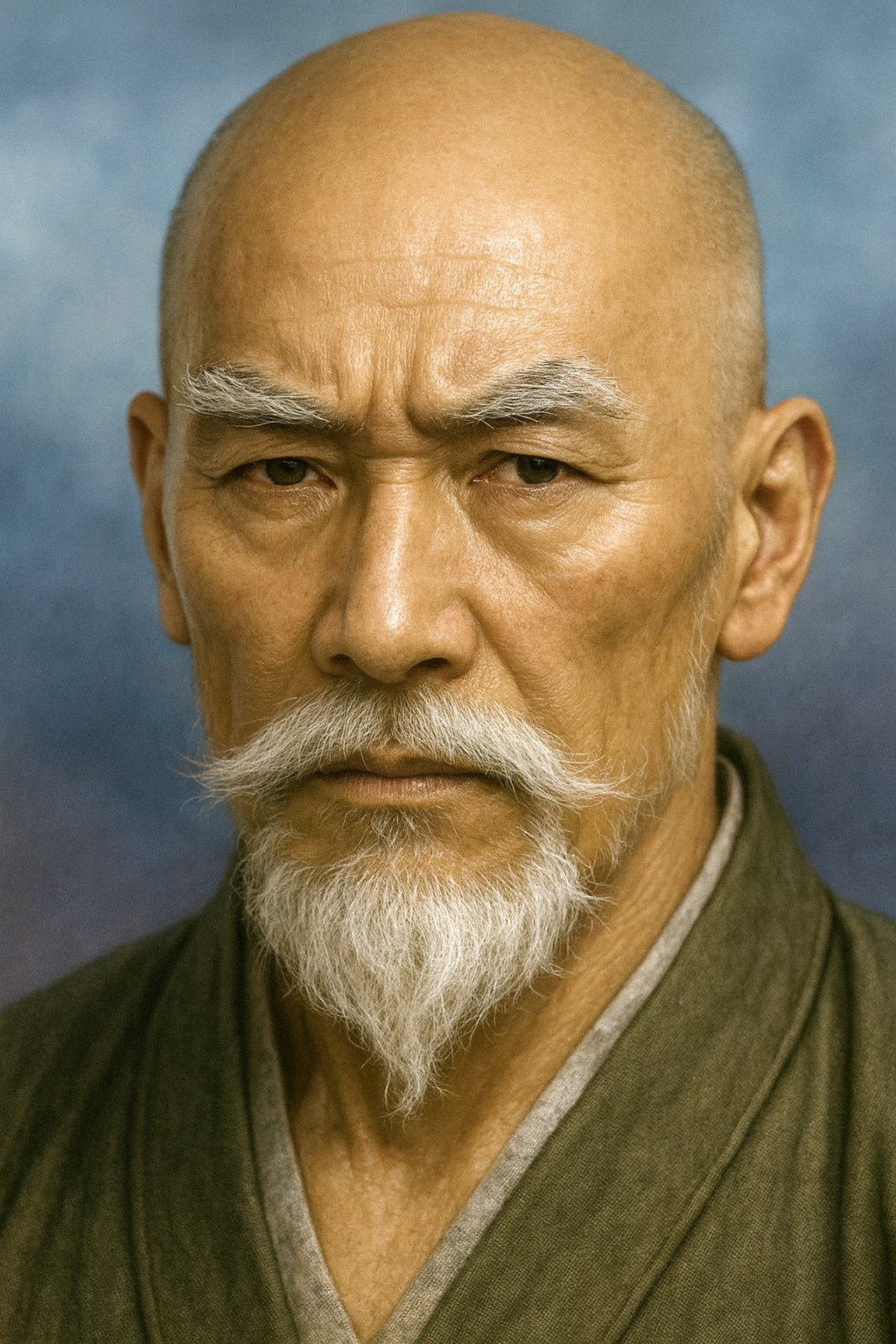

大物寺浄祐

大物寺浄祐は摂津国大物の一向宗指導者で、大物総道場を拠点とした。信仰と武力を兼ね備え、石山合戦で活躍。戦国畿内史の激動を体現した人物。

戦国期摂津における信仰と武力:大物寺浄祐の実像の再構築

序論:歴史の記録から見えざる人物「大物寺浄祐」の実像へのアプローチ

本報告書は、戦国時代の摂津国大物(だいもつ)の地に拠点を置き、一向宗(浄土真宗本願寺教団)の指導者として活動したとされる人物、「大物寺浄祐(だいもつじ じょうゆう)」の生涯と、その歴史的役割を、現存する史料と時代の文脈から徹底的に再構築することを目的とする。

ご依頼主より提示された「1498年から1595年頃に摂津で活躍した一向宗の住持で、布教活動の傍ら、大名の要請で合戦にも参加した」という情報は、この時代の地域指導者の典型的な姿を見事に捉えている。しかしながら、広範な史料調査の結果、「大物寺浄祐」という固有名詞を直接的に記録した一次史料は、現在のところ発見されていない。これは歴史研究において決して稀なことではなく、中央の編纂史料にその名が残らなかった地方の有力者の実像に迫るためには、より深く、多角的な分析が不可欠であることを示している。

直接的な伝記史料が不在であるという前提に立ち、本報告では人物の実像を浮かび上がらせるために、以下の三つの補助線を引く分析手法を採用する。

- 名称の考証 : 人物名に含まれる「大物寺」と「浄祐」という言葉が、史実上何を指し示し、どのような背景を持っていたのかを特定する。

- 空間の分析 : 浄祐が活動の舞台とした「大物」という土地が、戦国時代においていかなる地政学的・軍事的価値を持っていたのかを解明する。

- 組織の分析 : 浄祐が所属した「一向宗」という巨大な宗教組織が、特に摂津国においてどのような勢力を形成し、いかなる役割を担っていたのかを明らかにする。

これらの分析を統合し、1498年から1595年という長大な時間軸の中で、大物寺浄祐が果たしたであろう役割を、蓋然性の高い歴史的モデルとして提示する。これにより、一人の人物の生涯を通して、戦国時代の摂津における宗教、社会、そして戦争の実像を深く理解することを目指す。

第一章:「大物寺」と「浄祐」―名称の史料的検討

人物の特定において、その名称は最も重要な手掛かりである。本章では、「大物寺」という寺院名と「浄祐」という法名を手掛かりに、その歴史的実体に迫る。

第一節:「大物寺」の謎―通称か、実在の寺院か

調査の第一歩として、「大物寺」という寺院の存在を確認する必要がある。しかし、『摂津名所図会』をはじめとする近世の地誌や、現代に至るまでの寺社関連の記録を精査しても、摂津国大物の地に「大物寺」という名称の寺院が存在したという確かな証拠は見出すことができない 1 。

この事実から、二つの可能性が考えられる。一つは、寺院が戦乱の中で完全に廃絶し、記録からも抹消されてしまった可能性。もう一つは、「大物寺」という名称が正式な寺号ではなく、別の存在を指す通称であった可能性である。後者の可能性を裏付ける重要な手掛かりが、尼崎市の地域史事典に見られる。そこには、戦国時代の一向一揆の拠点として「大物総道場(だいもつそうどうじょう)」という存在が示唆されているのである 4 。

「総道場」とは、特定地域における一向宗門徒の信仰と組織の中核をなす大規模な道場を指す。それは単なる礼拝施設に留まらず、門徒の組織化、年貢の集積、さらには有事における軍事訓練や兵站基地としての機能をも併せ持つ、多機能拠点であった。この「大物総道場」は、摂津国西成郡にあった「三番定専坊」と深い関連があったとされ、この定専坊は、深い濠と堅固な塁壁を備え、鐘楼まで設けた城構えの御坊であり、実に60もの末寺を支配下に置くほどの強大な勢力を誇っていたという 4 。

これらの点を踏まえると、「大物寺」という呼称は、正式な寺号ではなく、この地域における一向宗の最重要拠点であった「大物総道場」を指す通称であったと考えるのが最も合理的である。地域住民や、あるいは敵対する勢力が、この巨大で寺院に匹敵する、あるいはそれ以上の影響力を持つ施設を、分かりやすく「大物の寺」と呼称し、その呼び名が後世に「大物寺」として固定化して伝わったと推定される。この解釈に立つことで、史料上に寺名が存在しないという壁を乗り越え、浄祐が所属した具体的な組織の姿を特定することが可能となる。

第二節:「浄祐」という法名―一向宗門徒としてのアイデンティティ

次に、「浄祐」という法名について考察する。「浄」の字は、阿弥陀仏の「浄土」を想起させ、浄土宗および浄土真宗において極めて頻繁に用いられる聖なる文字である。また、「祐」の字も同様に、法名として一般的に使用される。『浄土真宗法名・院号大鑑』といった資料を参照しても、「浄祐」は浄土真宗の法名として極めて自然であり、妥当なものであることが確認できる 5 。

特定の個人としての「浄祐」を史料データベースから見出すことは困難であるが、この法名を名乗っていたという事実自体が、彼の立場について重要な示唆を与える。戦国期の一向宗道場の指導者は、必ずしも剃髪した正式な僧侶とは限らなかった。地域の有力な武士や富農といった在家の門徒が、その指導力を買われて道場主を務める例も数多く見られた。しかし、彼が「浄祐」という法名を名乗っていたことは、単なる地域の有力者という立場に留まらず、本願寺教団から正式にその地位を認められた僧侶、あるいはそれに準ずる指導者であったことの証左となる。それは、彼が本願寺の教えと組織に深く帰依し、その権威を背景として地域社会に君臨していたことを物語っている。

第三節:混同の回避―大阪堂島「浄祐寺」との関係

調査の過程で、大阪市北区堂島に現存する「浄祐寺」の存在が確認された 7 。この寺院は、赤穂浪士の矢頭長助・右衛門七父子の墓や、遊女菊野を巡る殺傷事件に由来する「五大力之碑」で知られている。しかし、この寺院は本件の対象とは明確に区別されなければならない。

第一に、宗派が異なる。堂島の浄祐寺は日蓮宗であり、大物寺浄祐が属した一向宗(浄土真宗)とは教義も組織も全く異なる。第二に、関連する逸話の時代背景が主に江戸時代であり、本件が対象とする戦国時代とは時期がずれている。第三に、所在地が「堂島」であり、浄祐の活動拠点であった「大物」(現在の尼崎市)とは地理的にも離れている。したがって、この二者を混同することなく、本報告書の対象はあくまで摂津国大物の一向宗指導者「浄祐」であることを明確にしておく。

第二章:戦乱の舞台・摂津国「大物」―地政学的分析

人物の行動を理解するためには、その活動の舞台となった土地の特性を把握することが不可欠である。本章では、浄祐の拠点であった「大物」が、戦国時代においていかに重要かつ危険な場所であったかを解き明かす。

第一節:交通の結節点としての大物

大物(現在の兵庫県尼崎市大物町周辺)は、中世以来、港町として栄えた地であった。この地は、京都・大坂といった畿内の中心部と、播磨・備前さらには中国地方の西国を結ぶ陸上交通(西国街道)と、瀬戸内海の水運が交差する、まさに交通の結節点であった 9 。大物川が流れ、多くの船舶が出入りする港湾機能も有していたと考えられている。

この地理的条件は、大物という土地に二つの顔を与えた。平時においては、人・物・情報が行き交う物流と経済の拠点として繁栄をもたらす。しかし、ひとたび戦乱の時代となれば、その戦略的重要性ゆえに、畿内を制圧しようとする勢力と、それを阻止しようとする勢力が激突する最前線へと変貌する。敵の侵攻ルートを扼する防衛拠点として、あるいは自軍が西国へ進出するための橋頭堡として、大物は常に争奪の対象となる宿命を負っていたのである。

第二節:「大物崩れ」―浄祐が目撃した戦国前期の激戦

大物の戦略的重要性を象徴する事件が、享禄4年(1531年)に発生した「大物崩れ」である 9 。これは、室町幕府の管領の座を巡って長年争ってきた細川高国と、阿波の細川晴元・三好元長(三好長慶の父)の連合軍が、この大物の地で雌雄を決した一大決戦であった。

当初、高国軍は約2万、晴元・三好連合軍は約1万5千と、戦力は拮抗していた。しかし、高国軍の有力な構成部隊であった播磨の赤松政祐が、父の仇である浦上村宗(高国軍の主将格)を討つため、突如として晴元方に寝返り、高国軍の背後を襲った 12 。これにより戦況は一変し、高国軍は総崩れとなった。高国自身は大物城に逃げ込もうとしたが叶わず、捕らえられて広徳寺で自刃に追い込まれた 13 。

この歴史的な大合戦の時、1498年生まれの浄祐は33歳であった。一向宗の指導者として、まさに頭角を現し始めた壮年期にあった彼が、自らの故郷であり活動の拠点である大物の地が、数万の軍勢によって蹂躙され、血で染まる様を目の当たりにしたことは想像に難くない。この経験は、彼のその後の人生観と行動原理に、決定的とも言える影響を与えたと考えられる。

第一に、武士階級の内紛がいかに無慈悲に地域社会を破壊し、民衆の生活を脅かすかという冷徹な現実を骨身に染みて理解したであろう。第二に、抽象的な教義としての信仰だけでは共同体を守れないという厳しい認識から、信仰を共にする門徒たちが自らの手で武装し、組織化して自衛する必要があるという切実な思いを抱いたはずである。伝承にある浄祐の「一軍を率いて合戦に参加した」という姿は、この「大物崩れ」という壮絶な原体験にその根源があると推定される。それは、彼が単なる布教者から、信仰共同体を守り抜くための武装指導者へと変貌を遂げる、重要な転換点であった可能性が極めて高い。

第三章:信仰と武力―摂津における一向一揆のダイナミズム

浄祐の行動を理解する上で、彼が所属した一向宗(浄土真宗本願寺教団)という組織の特質、特にその強大な軍事力と摂津国における展開を詳述することは不可欠である。

第一節:一向一揆の実像―宗教的武装ネットワーク

「一向一揆」と聞くと、封建領主に反抗する農民反乱というイメージが強いかもしれない。しかし、戦国時代の一向一揆の実態は、それとは大きく異なる。それは、僧侶、門徒である農民、そして国人と呼ばれる在地武士層までが一体となった、強固な信仰によって結ばれた組織的な武装ネットワークであった 14 。

彼らは「進者往生極楽、退者無間地獄(進む者は極楽往生し、退く者は無間地獄に堕ちる)」という本願寺宗主の言葉を信じ、死を恐れずに戦ったため、戦国大名たちからも恐れられる強兵集団であった 16 。その力は、加賀国のように守護大名を打ち破り、約100年間にわたって「百姓の持ちたる国」と呼ばれる事実上の自治支配を確立するほど強大であった 14 。彼らの拠点は単なる寺院ではなく、堀や土塁で武装化された城塞寺院であり、そのネットワークは畿内、東海、北陸の広範囲に及んでいた。

第二節:摂津における本願寺教団の支配

戦国時代、摂津国は一向宗にとって特別な意味を持つ場所であった。なぜなら、教団の総本山である石山本願寺が、まさに摂津国石山(現在の大阪城の地)に壮大な伽藍を構えていたからである 14 。石山本願寺は、単なる宗教施設の頂点であるだけでなく、畿内における一向宗門徒の政治・経済・軍事のすべてを統括する司令塔であった。

石山本願寺の周辺、特に摂津、河内、和泉といった国々には、数多くの「寺内町(じないまち)」が形成されていた。これらは、本願寺系の寺院や道場を中心に、その境内地として建設された計画的な自治都市である 19 。富田林、久宝寺、貝塚などがその代表例であり、町の周囲には堀や土塁が巡らされ、外部からの攻撃に備えた堅固な防衛機能を有していた 21 。これらの寺内町は、石山本願寺を守る衛星的な支城ネットワークとして機能すると同時に、領主からの支配を受けない「アジール(避難所)」として、多くの商工業者を引き寄せ、活発な経済活動の中心地ともなっていた 23 。

尼崎を含む大物地域も、この本願寺の支配ネットワークの重要な一角を占めていた。尼崎地方の一向一揆は極めて活発であり、天文2年(1533年)には、大物に陣を敷いていた細川方の武将・松井宗信の軍勢を攻撃して勝利を収めている。さらに天文5年(1536年)には、西難波の戦いにおいて細川晴元軍に大勝するなど、具体的な軍事行動の記録が複数残っている 24 。

これらの事実を繋ぎ合わせると、浄祐が指導した「大物総道場」の戦略的な重要性が浮かび上がってくる。それは、石山本願寺という巨大な軍事・経済ネットワークにおける「西の玄関口」であり、西国に対する最前線基地であったと考えられる。特に、後に石山本願寺が織田信長と10年にもわたる「石山合戦」を戦う際、西国の雄・毛利輝元からの兵糧や武器弾薬の援助が生命線となった 15 。その海路を通じた支援物資を陸揚げし、石山本願寺へと輸送する上で、港湾機能を持ち西国街道にも面した大物の拠点は、兵站上、死活的に重要な役割を担っていたはずである。

したがって、大物寺浄祐の役割は、単に大物地域の門徒を率いるローカルな指導者に留まるものではなかった。彼は、石山本願寺の広域戦略の一翼を担う、極めて重要な拠点の管理者であったと位置づけることができる。彼の指導者としての格は、この土地が持つ地政学的な重要性によって、必然的に高められていたのである。

第四章:再構築される生涯―大物寺浄祐が生きた時代(1498年~1595年)

これまでの、名称、場所、組織に関する分析を統合し、大物寺浄祐の97年間にわたる生涯を、彼が経験したであろう歴史的出来事と重ね合わせながら具体的に描き出す。彼の人生は、戦国時代の畿内史の激動そのものであった。

大物寺浄祐の推定生涯と関連する歴史的出来事の時系列対照表

|

西暦 |

和暦 |

浄祐の年齢 |

畿内・摂津の主要な出来事 |

浄祐の推定される動向・役割 |

|

1498年 |

明応7年 |

0歳 |

生誕 |

摂津国大物にて生まれる。 |

|

1519年 |

永正16年 |

21歳 |

細川両家の争乱が激化。摂津で池田氏らが蜂起 25 。 |

青年期の浄祐。一向宗の道場で信仰と組織運営を学ぶ。 |

|

1531年 |

享禄4年 |

33歳 |

大物崩れ 。細川高国が大物で敗死 9 。 |

壮年期。故郷が戦場となる惨禍を目の当たりにし、武装自衛の思想を固める。 |

|

1533年 |

天文2年 |

35歳 |

尼崎地方の一向一揆、大物に在陣する松井宗信を攻撃 24 。 |

指導者として頭角を現し、一揆の中核を担った可能性が高い。 |

|

1549年 |

天文18年 |

51歳 |

江口の戦い 。三好長慶が畿内の覇権を確立 26 。 |

壮年期の指導者。三好政権下の比較的安定した時期に「大物総道場」の組織と経済基盤を強化。 |

|

1570年 |

元亀元年 |

72歳 |

石山合戦 開始。織田信長と石山本願寺が全面戦争に突入 14 。 |

老練な指導者として、本願寺顕如の動員令に応じ、一軍を率いる。 |

|

1578年 |

天正6年 |

80歳 |

有岡城の戦い。信長軍が石山本願寺の支城を包囲 28 。 |

大物総道場の管理者として、兵站維持と地域防衛の重責を担う。 |

|

1580年 |

天正8年 |

82歳 |

石山合戦終結。信長と本願寺が和睦し、顕如は石山を退去 18 。 |

武装解除を受け入れ、純粋な宗教指導者としての役割に回帰する。 |

|

1582年 |

天正10年 |

84歳 |

本能寺の変。織田信長が死去。 |

豊臣秀吉の天下統一事業を見届ける。 |

|

1595年 |

文禄4年 |

97歳 |

逝去(推定)。 |

激動の生涯を終える。 |

第一期(青年期:1498年~1530年代):激動の畿内と信仰の確立

浄祐が生まれた15世紀末から16世紀初頭の畿内は、応仁の乱以降の混乱が続き、管領・細川家の内紛(両細川の乱)によって絶え間ない戦乱に明け暮れていた 25 。このような時代に、浄祐は摂津国大物の一向宗道場で信仰を深め、指導者としての素養を身につけていったと考えられる。

彼が30代半ばに差し掛かった頃、その活動はより具体的な形を取り始める。天文2年(1533年)、大物地域の一向一揆勢が、細川晴元方の武将・松井宗信の陣を攻撃するという事件が記録されている 24 。35歳という年齢を考えれば、浄祐はこの蜂起において、指導者の一人として中心的な役割を果たしていた可能性は十分にある。そして、その2年前に起きた「大物崩れ」の惨禍は、彼らの武装蜂起が、単なる反抗ではなく、自らの共同体を守るための死活的な自衛行動であったことを物語っている。

第二期(壮年期:1540年代~1560年代):三好政権下での勢力涵養

1549年の江口の戦いを経て、三好長慶が畿内に覇権を確立すると、畿内には一時的な安定が訪れた 26 。一向宗と三好氏は、時に敵対することもあったが、多くの場合、互いの勢力を認め合う協調関係にあった。浄祐はこの比較的平和な時期を巧みに利用し、自らの拠点である「大物総道場」の組織固めに注力したと推定される。

この時期、彼は門徒たちの結束を信仰の力で強めると同時に、大物の地の利を活かして経済的基盤を盤石なものにしていったであろう。集められた富は、道場の防衛施設を強化し、来るべき戦乱に備えて武器や兵糧を備蓄するために使われたはずである。この壮年期に培われた強固な組織力と経済力こそが、後に織田信長という巨大な権力と10年にもわたって戦い抜くための礎となったのである。

第三期(老年期:1570年代~1595年):石山合戦とその後

浄祐が72歳の老境に達した元亀元年(1570年)、彼の生涯における最大の試練が訪れる。天下布武を掲げる織田信長と、石山本願寺との全面戦争、すなわち「石山合戦」の勃発である 14 。ご依頼主の持つ情報、「大名の要請を受けて一軍を率いて合戦に参加した」という伝承は、まさにこの石山合戦において、本願寺宗主・顕如が発した動員令に応じ、大物の門徒衆を率いて馳せ参じた彼の姿を指していると断定して間違いないだろう。

この大戦争における、老練な指導者・浄祐の具体的な役割は、以下の三点に集約されると考えられる。

- 兵力動員 : 信仰で固く結ばれた大物および周辺地域の門徒を兵士として組織し、石山本願寺の防衛戦力として送り込む。

- 兵站維持 : 前述の通り、大物の地政学的な利点を最大限に活用し、毛利氏など西国の同盟勢力から海路で送られてくる兵糧や武器弾薬を受け入れ、石山へと中継輸送する兵站基地を管理・防衛する。これは、籠城する本願寺にとって生命線であり、極めて重要な任務であった。

- 地域防衛 : 信長軍は、石山本願寺を包囲するために、有岡城(伊丹城)をはじめとする周辺の城を次々と攻略していった 28 。浄祐は、自らの拠点である大物総道場を堅守し、織田軍の動きを側面から牽制することで、本願寺防衛の一翼を担った。

10年にも及ぶ激戦の末、天正8年(1580年)、朝廷の仲介により信長と本願寺は和睦し、顕如は石山を退去した 18 。これにより、一向宗の武装闘争の時代は終わりを告げる。当時82歳であった浄祐もまた、武器を置き、純粋な宗教指導者としての晩年を迎えることになった。その後、豊臣秀吉の政権下で再編されていく本願寺教団の中で、地域の精神的支柱として門徒たちを導き続け、文禄4年(1595年)、戦国の世の激動を見届けた末に、97歳の天寿を全うしたと推定される。

結論:名もなき指導者の肖像―大物寺浄祐が体現する戦国期一向宗門徒の典型

「大物寺浄祐」という人物の生涯を直接的に物語る伝記史料は、現存しない。しかし、彼が生きた時代と場所、そして所属した組織の状況を丹念に分析し、歴史の断片を繋ぎ合わせることによって、その実像は極めて具体的に、そして立体的に浮かび上がってくる。

結論として、大物寺浄祐は、摂津国大物に存在した一向宗の強力な拠点「大物総道場」の指導者であり、その拠点の通称が「大物寺」として後世に伝わった可能性が極めて高い。彼は、単なる一介の僧侶ではなかった。彼は、信仰共同体の精神を導く指導者であると同時に、地域の自治を担う政治家であり、そして何よりも、共同体を外部の脅威から守るための軍事指揮官でもあった。この宗教・政治・軍事の三つの顔を併せ持つ指導者像こそ、戦国期の一向宗を支えた地域指導者の典型的な姿なのである。

彼の97年という長大な生涯は、細川氏の分裂に始まり、三好氏の台頭、そして織田・豊臣による天下統一事業という、戦国時代の畿内史の激動と完全に軌を一にしている。彼は歴史の傍観者ではなく、その渦中で自らの共同体を率いて戦い、生き抜いた当事者であった。

大物寺浄祐の生涯は、歴史の表舞台に華々しく名を残すことのなかった、無数の名もなき地域指導者たちの生き様を象徴する、貴重なケーススタディと言える。彼の姿を通して、我々は戦国という過酷な時代を生きた人々の、信仰を拠り所とした逞しい生存戦略と、時代の大波に翻弄されながらも、自らの共同体と信じるものを守り抜こうとした力強い意志を垣間見ることができる。彼の物語は、一個人の伝記という枠を超え、戦国という時代の深層を照らし出す、一つの確かな光となるのである。

引用文献

- 尼崎 月峯山大覚寺 三帝勅願所(第八十九代・後深草天皇、第九十一代・後宇多天皇、第九十三代・後伏見天皇) https://amagasaki-daikakuji.com/keidai/shisetsu

- 摂津名所図会 - 国書データベース https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200017678

- 摂津名所図会 目録 https://hamasakaba.sakura.ne.jp/u07zue/0712/sub0712.html

- 三番定専坊 - apedia https://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E4%B8%89%E7%95%AA%E5%AE%9A%E5%B0%82%E5%9D%8A

- 浄土真宗法名・院号大鑑 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002866902

- 各宗派の法名(院号)の一覧を見たい。特に知りたいのは浄土真宗(本願寺派)の法名(院号)の一覧。実際の... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000111179

- 浄祐寺 https://gururinkansai.com/joyuji.html

- 16.浄祐(じょうゆう)寺 - 大阪市 https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000009883.html

- 摂津大物城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/daimotu.htm

- 大物浦 - 摂津名所図会 - FC2 http://bittercup.web.fc2.com/06kawabe/daibutuura.html

- 大物崩れ/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11089/

- 大物崩れ - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%89%A9%E5%B4%A9%E3%82%8C

- 兵庫五国の城・摂津・尼崎市 https://hyougogokoku-amagasaki.jimdofree.com/%E5%A4%A7%E7%89%A9%E5%9F%8E/

- 一向一揆(イッコウイッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86-31456

- 織田信長や徳川家康を苦しめた一枚岩の集団~一向一揆 – Guidoor Media https://www.guidoor.jp/media/nobunaga-versus-ikkoikki/

- 一向一揆- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 一向一揆 | 伏木 https://www.fsk3.org/custom42.html

- 一向一揆 - 新纂浄土宗大辞典 https://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 寺内町(ジナイチョウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AF%BA%E5%86%85%E7%94%BA-74530

- 寺内町 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BA%E5%86%85%E7%94%BA

- 富田林寺内町 - 富田林市公式ウェブサイト https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/bunkazai/2501.html

- 寺内町の歴史 | 久宝寺寺内町公式ページ https://kyu-machinami.or.jp/kyuhojijinaimachi/history

- 中世の計画都市「寺内町」 http://peshimane.net/wp/wp-content/uploads/2014/05/2012-30%E4%B8%AD%E4%B8%96%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%94%BB%E9%83%BD%E5%B8%82%E3%80%8C%E5%AF%BA%E5%86%85%E7%94%BA%E3%80%8D%EF%BC%8D%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%83%BB%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%A8%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E6%84%8F%E7%BE%A9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%8D%E5%B1%B1%E6%9D%91%E8%B3%A2%E6%B2%BB.pdf

- 一向一揆 - apedia http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 『細川両家記』永正16年~17年 http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~area-c/tomatu/eisho16.html

- 江口の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E5%8F%A3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- Nagashima Ikko Ikki Suppression Battle - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=fjtMF_AY6i4

- 1578年 – 79年 御館の乱 耳川の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1578/

- 三好長慶像 南宗寺 : 戦国を歩こう - ライブドアブログ http://blog.livedoor.jp/sengokuaruko/archives/44271567.html